INTRODUCCIÓN

En la Patagonia centro-meridional, en el noroeste de Santa Cruz y el centro oeste de la XI Región de Aysén de Chile, el registro de ocupaciones humanas abarca los últimos ca. 10.000 años (Civalero y Franco, 2003; De Nigris et al., 2004; García Guraieb et al., 2015; Sacchi et al., 2016; Mena y Blanco, 2017; Aschero et al., 2019; Mengoni Goñalons et al., 2019; Nuevo-Delaunay et al., 2022, entre otros). Para la subregión cordillerana dentro de la cual se desarrolla este trabajo –que comprende desde la cuenca del lago Buenos Aires a la de los lagos Posadas-Pueyrredón (Figura 1)–, disponemos de evidencia que indica la presencia de grupos indígenas durante ca. 7500 años, con cierta continuidad durante algunos periodos que se encuentran separados por hiatos ocupacionales de diferente magnitud (Mengoni Goñalons et al., 2009a, 2013, 2019). A pesar de los vacíos registrados en distintas escalas (local y subregional), las dataciones disponibles nos indican cierta continuidad en el largo plazo en la región, si tenemos en cuenta conjuntamente las áreas recién mencionadas (Mengoni Goñalons et al., 2019).

Esta tendencia en la ocupación de la región ha sido explicada por la movilidad característica de los grupos y la amplitud de los territorios de aprovisionamiento, que llevaron a la alternancia ocupacional entre los diferentes lugares potencialmente disponibles en escala regional (Mengoni Goñalons et al., 2019). Solo algunos de estos muestran un uso reiterado durante el largo plazo (Schlanger, 1992; Mengoni Goñalons et al., 2013). Este es el caso de la subárea de Paso Roballos, donde se identificaron dos sitios que presentan evidencia de uso persistente, y muchas veces coetáneo, a lo largo de 7500 años (Schlanger, 1992; Mengoni Goñalons et al., 2019). Pensamos en este espacio como uno jerarquizado por los grupos indígenas que habitaron la región cordillerana, dado que la repetición de eventos ocupacionales indica cuáles fueron los lugares preferidos y el ritmo con que fueron ocupados (Wandsnider, 2004; Littleton y Allen, 2007; Holdaway et al., 2008; Mengoni Goñalons et al., 2013, 2019).

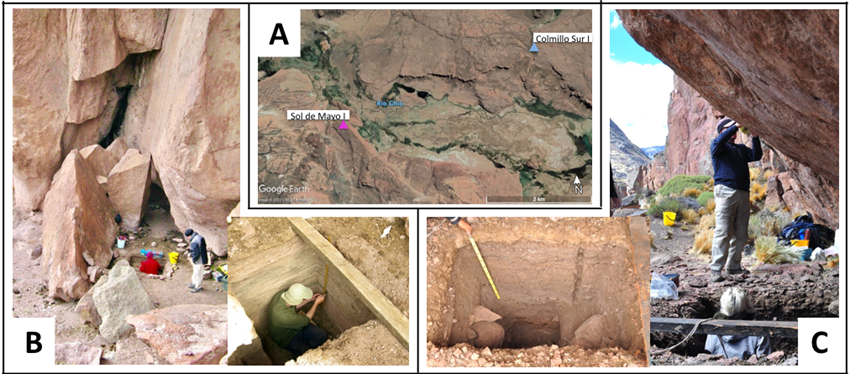

Los sitios son Colmillo Sur I y Sol de Mayo I. Ambos son aleros rocosos localizados a una distancia de aproximadamente 5 km entre sí, se encuentran cercanos al río Ghio y habrían tenido acceso a recursos fundamentales, como vegetales, animales y materia prima lítica. La oferta de reparo, su cercanía a fuentes de agua y leña, la disponibilidad y accesibilidad a recursos para la subsistencia y la existencia de instalaciones y/o materiales abandonados de ocupaciones previas son factores que se mantienen similares en ambos sitios y que probablemente generaron atractivo para su reocupación (Elston, 1992; Schlanger, 1992; Zedeño, 2008). Aún no sabemos en qué grado el acceso a alguno de ellos pudo haber representado una opción más o menos atractiva por sobre la otra para la ocupación y circulación de los grupos en esta zona (Zedeño, 2008). Explorar similitudes y diferencias entre estos dos sitios nos permitirá ahondar en su vínculo y comprender hasta qué punto estos factores influyeron en la persistencia ocupacional. Queremos saber si esta derivaría del carácter con que fueron ocupados a lo largo del tiempo (Mengoni Goñalons et al., 2009b, 2013; Fernández, 2013).

Una de las vías posibles para hacer esto es a través del estudio del material lítico recuperado en los sitios, por ser un indicador sensible para explorar cuestiones ligadas a la dinámica ocupacional y a los territorios de explotación de recursos, y un medio adecuado para explorar la historia de uso de los lugares a lo largo del tiempo (Nelson, 1991; Franco, 2002; Shiner, 2004, 2009; Geneste et al., 2008). El tamaño de los conjuntos, la procedencia y diversidad de materias primas utilizadas y la variedad de categorías artefactuales presentes varían en función de la continuidad en la permanencia en un lugar (Geneste et al., 2008). La selección de materias primas implica un conocimiento de la disponibilidad regional, por lo que se asume que este aumenta en relación con la duración de las ocupaciones (Andrefsky, 1994; Holdaway et al., 2008; Shiner, 2009). Por su parte, la manufactura lítica y también el descarte de artefactos son procesos que dependen del tiempo, ya que involucran la ejecución de tareas que se concatenan secuencialmente (Elston, 1992; Bamforth y Becker, 2000; Shiner, 2009). Por lo tanto, la composición de los conjuntos puede emplearse como indicador de la duración relativa de las ocupaciones en términos arqueológicos y permite discutir los factores que estructuraron la selección, reducción y el descarte de artefactos, así como los patrones de uso del espacio, los circuitos de movilidad de personas y circulación de recursos (Elston, 1992; Dibble, 1995; Bamforth y Becker, 2000; Shiner, 2004; Geneste, et al., 2008; Figuerero Torres y Mengoni Goñalons, 2010; Soressi y Geneste, 2011). Por último, consideramos que la naturaleza tiempo-dependiente de la formación de los conjuntos permite investigar la historia de uso de los sitios en el largo plazo (Shiner, 2004).

Siguiendo estas ideas, en este trabajo nos propusimos, a través de un análisis comparativo de la selección y manufactura de las materias primas líticas, estudiar dos sitios ubicados en Paso Roballos que se encuentran solo a 5 km entre sí y que poseen ocupaciones en tiempos similares a lo largo de 7500 años. Para cada uno ya se publicaron resultados parciales, pero aún no se ha realizado una comparación detallada (Fernández, 2013, 2015a; Mengoni Goñalons et al., 2013; Fernández et al., 2015; Dekmak, 2021, 2022a y b). Este análisis nos permitirá ahondar en el carácter de cada una de sus ocupaciones, cómo estas variaron en el tiempo dentro de cada sitio y cuán similares fueron entre ellos. Pensamos que esto nos brindará una mayor comprensión de los factores que influyeron en la persistencia ocupacional para profundizar en la idea de esta zona como un espacio jerarquizado por los grupos indígenas.

ANTECEDENTES EN EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN

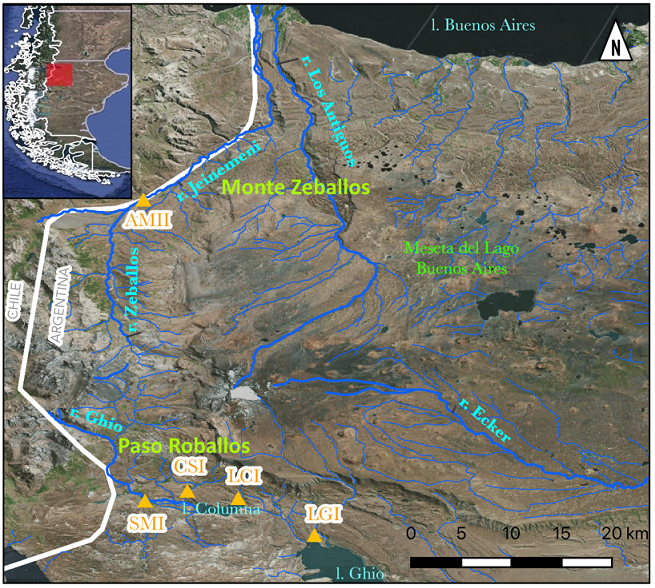

Este trabajo se inserta en un proyecto mayor cuya meta general es investigar la dinámica e historia de ocupación humana de un sector cordillerano del extremo noroeste de Santa Cruz adyacente al límite de Argentina y Chile, entre los S46°30’y S47°30’ (Patagonia centro-meridional), desde el poblamiento indígena inicial hasta tiempos recientes (Mengoni Goñalons et al., 2009a, 2013) (Figura 1). Para su estudio, el área ha sido subdividida en dos subáreas que abarcan dos cuencas fluviales independientes: (a) la parte norte de Los Antiguos-Monte Zeballos, que incluye los valles de los ríos Los Antiguos y Jeinemeni-Zeballos, la costa sur del lago Buenos Aires y la parte centro-norte de la meseta del Lago Buenos Aires; y (b) la parte sur de Paso Roballos, que contiene los ríos Ghio-Columna, que drenan sucesivamente en el lago Columna y el lago Ghio, y la parte centro-sur de la meseta del Lago Buenos Aires (Figura 1) (Figuerero Torres y Mengoni Goñalons, 2010). Además, por la singularidad de sus características físicas y ambientales (por ejemplo, topografía e hidrografía), esta área de investigación fue caracterizada como una subregión, parte de la región cordillerana de Patagonia centro-meridional (Mengoni Goñalons et al., 2019).

Figura 1 Mapa de la subregión. Principales fuentes de agua. Subáreas de investigación, Monte Zeballos y Paso Roballos y sitios estratigráficos estudiados. Abreviaturas: AMII = Alero Mauricio II; CSI = Colmillo Sur I; LCI = Lago Columna I; SMI = Sol de Mayo I; LGI = Lago Ghio I; l = lago; r = río.

En la subregión, los valles cordilleranos abarcan un corredor natural con orientación norte-sur, entre los terrenos más altos de la meseta del Lago Buenos Aires (MLBA) (900-1900 msnm) al este y las montañas cordilleranas (2300-2700 msnm) al oeste (Mengoni Goñalons et al., 2013). En sentido norte-sur, conecta las cuencas del lago Buenos Aires y de los lagos Posadas-Pueyrredón y Salitroso. En dirección este-oeste, se puede acceder desde el oriente a los territorios que se extienden al oeste, como el valle del río Chacabuco en Chile, y hacia el este, bordeando la MLBA, con la zona del río Pinturas y la estepa que se extiende hacia el Atlántico. Este corredor natural potencialmente fue una vía de tránsito entre las cuencas lacustres más grandes al norte y al sur para el desplazamiento de los grupos que habitaban estas áreas cordilleranas (Mengoni Goñalons et al., 2013, 2019).

Tanto en la parte norte de Los Antiguos-Monte Zeballos como en la sur de Paso Roballos se estudiaron varias localidades arqueológicas, incluyendo sitios superficiales en los valles y la meseta (Mengoni Goñalons et al., 2013, 2017; Fernández et al., 2014) y sitios estratigráficos en los valles (Figura 1) (e.g., Mengoni Goñalons et al., 2009a y b; Fernández, 2013, 2015a; Rocco y Mengoni Goñalons, 2016; Dekmak, 2021, 2022a y b) que nos brindan información sobre cómo fueron las ocupaciones humanas. El análisis de sitios estratigráficos nos permitió anclar las ocupaciones arqueológicas con dataciones absolutas (Mengoni Goñalons et al., 2019). Estas indican que la subregión fue ocupada entre 7424-7180 años cal AP y 487-315 años cal AP, con vacíos de diferente magnitud y persistencia en el largo plazo de la región y en la ocupación de algunas de las localidades (Mengoni Goñalons et al., 2019).

Al observar en detalle las dataciones obtenidas para cada uno de los sectores, podemos ver notables diferencias en cuanto al tiempo en que cada uno fue ocupado. En la subárea de Paso Roballos encontramos las dataciones más antiguas, que son de ca. 7500 años cal AP, y luego, ocupaciones hasta tiempos recientes (ca. 300 años cal AP), con vacíos de diferente magnitud y persistencia en su ocupación en el largo plazo. Mientras la subárea de Los Antiguos-Monte Zeballos fue ocupada desde ca. 3800 años cal AP también hasta tiempos recientes, pero con menor persistencia (Mengoni Goñalons et al., 2019).

RECURSOS LÍTICOS: DISPONIBILIDAD Y USO EN LA REGIÓN

En la subregión, se realizaron diversos estudios de los conjuntos líticos (Mengoni Goñalons et al., 2009b, 2013; Fernández, 2013, 2015a; Fernández et al., 2015; Dekmak, 2021, 2022a y b). A su vez, el conocimiento de la disponibilidad de rocas en el paisaje permitió construir una Base Regional de Recursos Líticos (Fernández, 2015b) que provee de información detallada de los recursos disponibles a diferentes escalas.

A escala regional, acorde con el rango de movilidad de los cazadores-recolectores (Kelly, 1992; Binford, 2001), varias rocas aparecen como potencialmente disponibles. Una es la obsidiana procedente de Pampa del Asador (PDA, en adelante), una fuente secundaria localizada en la meseta homónima, aunque también detectada en otras zonas (Espinosa y Goñi, 1999; Belardi et al., 2006; Fernández et al., 2015; Franco et al., 2017). La obsidiana de PDA es una materia prima altamente accesible por su forma de presentación localizada y por su abundancia y, además, de excelente calidad por las propiedades aptas que posee para la talla. Otra roca que aparece disponible en esta escala son las variedades de sílices del Grupo Bahía Laura (Giacosa y Franchi, 2001) detectadas en afloramientos de nódulos en la cuenca del río Pinturas (Fernández, 2015b). Esta es una fuente primaria de nódulos abundantes que se presentan en formas y tamaños adecuados para la talla y que son de muy buena calidad, lo que las diferencia de las sílices disponibles en escala subregional (Fernández, 2015a y b). En la región se registran también distintos tipos de volcanitas intermedias-básicas, que incluyen variedades de andesitas y basaltos (Alberti y Fernández, 2015; Fernández, 2015b; Espinosa et al., 2021). Dentro de este grupo, el “basalto Posadas” –que aflora en la barda norte de la meseta del Águila, en proximidades del lago Posadas– es una variedad que suele exhibir calidad buena a muy buena (Guraieb et al., 2000; Cassiodoro et al., 2015). El “basalto Posadas” ha sido caracterizado geoquímicamente como andesita, aunque aún continúa su denominación como basalto en la mayoría de los trabajos (Cassiodoro et al., 2015). Además, se ha planteado que su determinación macroscópica enmascara una gran variabilidad (Espinosa et al., 2021). En este trabajo nos referiremos únicamente al grupo “volcanitas intermedias-básicas”, siguiendo los criterios de Alberti y Fernández (2015), dado que para una precisa identificación de esta variedad se requiere del análisis de cortes delgados, y que este fue el criterio utilizado en los estudios ya realizados sobre el material lítico de la subregión.

A escala subregional, la Base Regional de Recursos Líticos también registra una gran variedad, aunque con una distribución no homogénea, principalmente en depósitos secundarios. Por lo general, predominan las materias primas de calidad regular, dado que no llegan a reunir las cualidades para una talla óptima (Fernández, 2015b). Las más frecuentes son las variedades de sílices, que siempre se presentan en nódulos muy pequeños y compactos. Le siguen en frecuencia las volcanitas intermedias-básicas, que sí se presentan en calidad buena a regular. Luego están las volcanitas ácidas –que incluyen riolitas y dacitas– de mejor calidad pero en muy baja frecuencia. Y también aparecen otras categorías, como sedimentitas y piroclastitas, de calidad regular (Fernández, 2015b).

Para el noroeste de Santa Cruz y el centro oeste de la XI Región de Aysén de Chile, tanto a escala regional como subregional, se han realizado numerosos estudios sobre la selección y manufactura que se ha hecho de estas materias primas. En líneas generales, el registro muestra que las rocas seleccionadas y utilizadas son siempre las mismas, aunque varían en las diferentes subregiones y sitios la frecuencia e importancia de cada una. Las más representadas suelen ser la obsidiana de PDA, variedades de rocas silíceas y andesitas (volcanitas intermedias-básicas, según la clasificación adoptada en este trabajo). En la mayoría de los casos, se complementa con otras rocas, como volcanitas ácidas (riolitas y dacitas), piroclastitas, sedimentitas, entre otras (Guraieb, 2000; Guraieb et al., 2000; Méndez, 2004; Cassiodoro et al., 2013, 2015; Fernández, 2015a; Méndez et al., 2018; Sacchi et al., 2018, entre otros).

Para la subregión que enmarca nuestro proyecto, fueron estudiados los recursos líticos de Alero Mauricio II (AMII), en el sector norte, y Sol de Mayo I (SMI) (Fernández, 2013, 2015a) y Colmillo Sur I (CSI), en el sector sur (Dekmak, 2021, 2022a y b). Se repite lo enunciado para los sitios en la región, donde coinciden las materias primas más utilizadas, que son obsidiana de PDA, variedades de sílices y volcanitas intermedias-básicas, que varían en frecuencia e intensidad de uso. Ya se han realizado comparaciones entre un sitio del sector norte (AMII) y otro del sector sur (SMI), que llevaron a identificar precisiones en esas variaciones y mostraron diferencias entre ambos sectores (Mengoni Goñalons et al., 2013; Fernández, 2015a). Mientras que en AMII dominan ampliamente las sílices y hay un bajo uso de obsidiana –a pesar de ser esta la roca de mejor calidad disponible en la región–, en SMI domina la obsidiana, seguida por las sílices, y con baja presencia de otros recursos. Esta diferencia fue explicada parcialmente por la distancia a PDA, que sería mayor desde AMII (aprox. 127 km vs. 86 km) (Fernández, 2015a). Sin embargo, todavía no se realizaron comparaciones detalladas dentro de un mismo sector, donde deberíamos encontrar un panorama similar en la selección de recursos. Por lo tanto, en este trabajo nos propusimos realizar un análisis comparativo de los dos sitios que se encuentran localizados dentro de la subárea de Paso Roballos, Sol de Mayo I, que fue analizado por otro miembro del equipo (Fernández, 2013, 2015a), y Colmillo Sur I, que fue analizado por la autora de este trabajo (Dekmak, 2021, 2022a y b) (Figura 2).

CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS

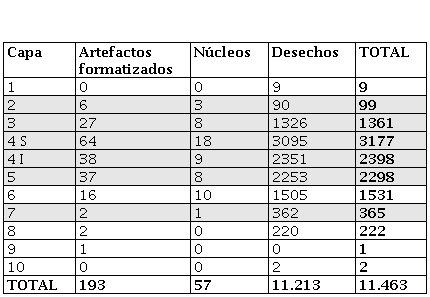

Colmillo Sur I (S47°10’ y O71°45’; altitud: 730 msnm) es un alero rocoso que se ubica al pie de las bardas de un cañadón que corre en sentido norte-sur y encierra un arroyo que desagua en la margen norte del río Ghio (Figura 2C). El alero ofrece un reparo de 10 m. con exposición al oeste. La superficie excavada fue de 1,50 m. y la potencia es de 220 cm hasta la roca base. Se identificaron diez unidades estratigráficas;. todas contienen ocupaciones humanas. Las dataciones indican que fue ocupado entre 7420 y 535 años cal AP (Mengoni Goñalons et al., 2019). El material lítico recuperado corresponde a 11.463 piezas (Tabla 1).

Tabla 1 Cantidad de material lítico recuperado en cada ocupación/capa de Colmillo Sur I, en las tres clases artefactuales y en total. Resaltadas en gris, las capas analizadas en este trabajo.

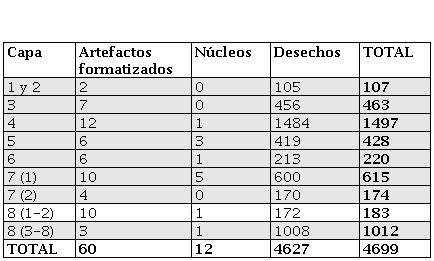

Sol de Mayo I (S47°11’ y O71°48’; altitud: 660 msnm) es un alero formado por la pared norte de un afloramiento de ignimbritas aborregadas y una serie de bloques caídos, que forman un reparo de 25 m. con exposición al NO (Figura 2B). Está ubicado a unos 500 metros de la margen sur del río Ghio. La superficie excavada fue de 1,25 m. y la potencia es de 190 cm. Se identificaron ocho unidades estratigráficas,. todas con ocupaciones humanas. Los fechados señalan que fue ocupado entre 7160 y 315 cal AP (Mengoni Goñalons et al., 2019). El material lítico recuperado corresponde a 4699 piezas (Tabla 2).

Tabla 2 Cantidad de material lítico recuperado en cada ocupación/capa de Sol de Mayo I, en las tres clases artefactuales y en total. Resaltadas en gris, las capas analizadas en este trabajo.

Respecto de sus similitudes, en primer lugar, ambos sitios se localizan en el mismo ambiente de estepa árida y en cotas intermedias, aunque con una leve diferencia altitudinal (CSI + 70 msnm). En segundo lugar, poseen una secuencia de ocupación similar, cuyas dataciones se complementan (Mengoni Goñalons et al., 2019) (Tabla 3). En tercer lugar, ambos se vieron afectados por los mismos fenómenos paleoclimáticos y catastróficos a lo largo de su ocupación. Además, los dos tuvieron accesibilidad a la misma fuente crítica de agua (río Ghio) y a las mismas fuentes de recursos líticos según la Base Regional de Recursos Líticos (Fernández, 2015a y b; Dekmak, 2021). Se asemejan también en su condición de alero rocoso con buen reparo. Por último, lo que constituye un factor clave para que los resultados de este trabajo sean válidos, es que ambos sitios fueron estudiados dentro del proyecto con los mismos criterios, que serán detallados a continuación.

Tabla 3 Dataciones radiocarbónicas de Colmillo Sur I (CSI) y Sol de Mayo I (SMI) que se superponen, redondeadas por decena e integradas. Agrupadas por color, las ocupaciones que se solapan y que fueron comparadas en este trabajo. Todas fueron realizadas con el programa OxCal 4.4 (University of Oxford) y la curva de calibración SHCal20 (Hogg et al., 2020). Tomadas de Mengoni Goñalons et al. (2019).

METODOLOGÍA

Para la clasificación de materias primas seguimos a Alberti y Fernández (2015), dado que utilizan clases de materias primas más inclusivas, que pueden ser identificadas macroscópicamente y que agrupan a las rocas que en el área aparecen dentro del mismo afloramiento. En el caso particular de la obsidiana, ya disponíamos de análisis geoquímicos que nos indicaron a PDA como su fuente (Fernández et al., 2015). Analizamos la calidad (sensuFranco, 2004; Franco y Aragón, 2004) y procedencia de cada una de las materias primas identificadas. Esto nos llevó, a partir del conocimiento de la Base Regional de Recursos Líticos, a identificar la fuente o las fuentes potenciales de las rocas. Para la manufactura, agrupamos el material según clases tipológicas que representan distintas etapas de la secuencia de reducción (Shott, 2003, 2018). Ellas son artefactos formatizados, desechos y núcleos, categorías que sirven para clasificar los conjuntos líticos según el proceso de producción y utilizando un lenguaje en común (Aschero, 1975, 1983; Andrefsky, 1994; Shott, 1994; Aschero y Hocsman, 2004).

Para llevar adelante la comparación de este trabajo, comenzamos por agrupar las ocupaciones de ambos sitios cuyas dataciones son relativamente coetáneas. (Tabla 3). Las comparaciones fueron realizadas a partir de los datos primarios del análisis de los conjuntos líticos ya disponibles de Colmillo Sur I (Dekmak, 2021, 2022a y b) y Sol de Mayo I (Fernández, 2013, 2015a). Consideramos la frecuencia de cada una de las materias primas, las clases artefactuales identificadas y la completitud de las secuencias de reducción.

RESULTADOS

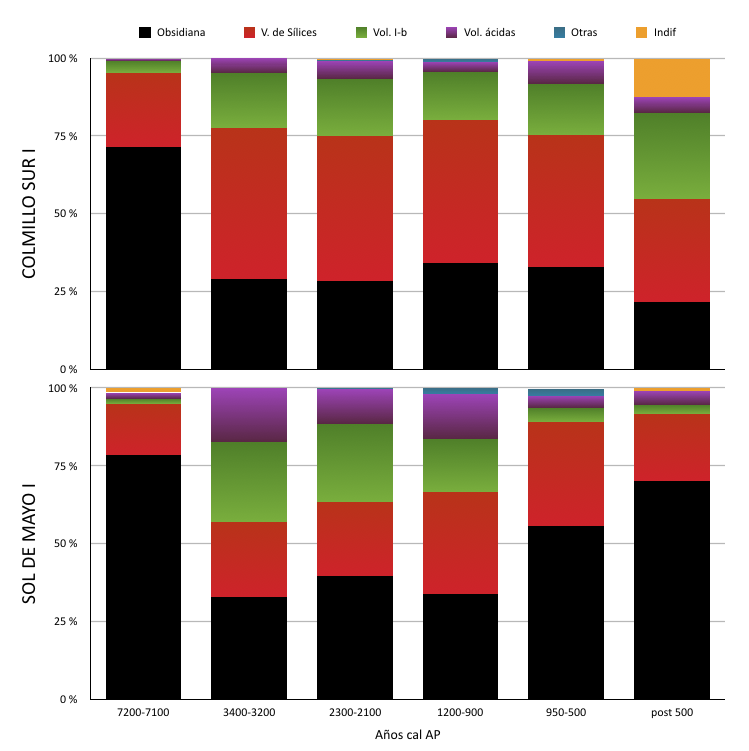

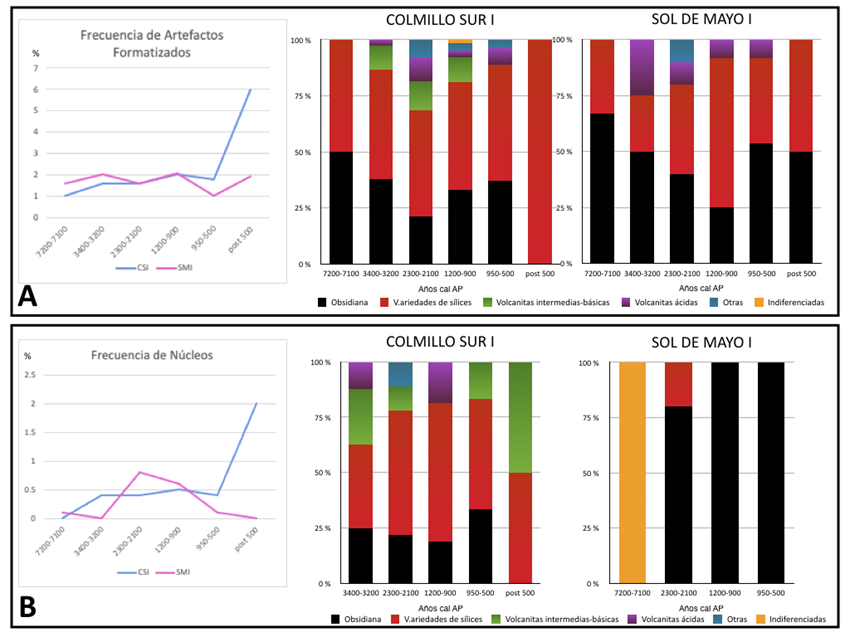

Los resultados se presentan en orden de mayor antigüedad, y describen de base a techo las ocupaciones de los sitios. Las ocupaciones de las capas 8 de CSI y 8(3-8) de SMI están datadas en ca. 7200-7100 cal AP (Tabla 3). La ocupación de la capa 8 de CSI está caracterizada por el amplio dominio de obsidiana seguida por variedades de sílices, que alcanzan juntas el 95% del conjunto, y se completa con un 5% de todas las otras clases de materias primas (Figura 3). Al observar la ocupación de la capa 8(3-8) de SMI, podemos ver algo muy similar. Hay un amplio dominio de obsidiana, aunque con una frecuencia algo superior a la identificada en CSI (7% más) (Figura 3), seguido por las variedades de sílices; mientras que todas las otras materias primas agrupadas también representan el restante 5% del conjunto. Respecto de las clases artefactuales, en la ocupación de la capa 8 de CSI, los desechos son casi la totalidad del conjunto y se presentan en todas las materias primas. En contraste, los artefactos formatizados son escasos (≤ 1%) y están confeccionados únicamente en obsidiana y variedades de sílices (Tabla 1 y Figura 4A); no se identificaron núcleos. Esto se repite de manera semejante en SMI, excepto por la presencia de un núcleo confeccionado sobre una roca que no pudo ser identificada (Tabla 2 y Figura 4B). En ninguno de los sitios hay una secuencia de reducción completa para roca alguna. Por lo tanto, el escenario de selección y manufactura en ambos sitios es casi el mismo en estas unidades ocupacionales.

Figura 3 Frecuencia de las materias primas presentes por sitio y por lapso temporal analizado. Abreviaturas: V. de sílices = variedades de sílices; vol. I-b = volcanitas intermedias-básicas; vol. ácidas = volcanitas ácidas; Indif. = indiferenciadas.

Figura 4 A. Frecuencia de artefactos formatizados por sitio y por lapso temporal sobre el total del conjunto (100%). Representación de esta clase artefactual en cada materia prima por sitio y por lapso temporal. B. Frecuencia de núcleos por sitio y por lapso temporal sobre el total del conjunto (100%). Representación de esta clase artefactual en cada materia prima por sitio y por lapso temporal.

Las ocupaciones de las capas 5 de CSI y 7(2) de SMI se solapan entre ca. 3400-3200 años cal AP (Tabla 3). En la ocupación de la capa 5 de CSI, casi la mitad del conjunto está representado por las variedades de sílices de muy buena calidad y en segundo lugar se utilizó la obsidiana. Se complementa con recursos locales que llegan a sumar el 20% del conjunto, mayormente representado por volcanitas intermedias-básicas, pero también con algunos ejemplares de las otras clases de rocas (Figura 3). En cambio, en la ocupación de la capa 7(2) de SMI domina el uso de la obsidiana, seguido por las volcanitas intermedias-básicas y variedades se sílice, en este orden, pero con una frecuencia similar, y luego por volcanitas ácidas (Figura 3). La frecuencia de cada una de estas tres materias primas corresponde al menos a un ca. 20%, lo que indica que todas fueron seleccionadas. Respecto de su manufactura, en CSI encontramos un amplio dominio de desechos de talla (98%), seguidos por escasos artefactos formatizados (1,6%) y núcleos (0,4%) (Tabla 1). Con excepción de las rocas agrupadas en la categoría de “Otras” y en la de “Indiferenciadas”, el resto de las materias primas se encuentran presentes en las tres clases artefactuales (Figura 4). Esto permitió la identificación de secuencias de reducción completas para las variedades de sílice, la obsidiana y ambas volcanitas en CSI. Al analizar la capa 7(2) de SMI, vemos que se asemeja en el amplio dominio de los desechos y la frecuencia en que estos se presentan (Tabla 2). No obstante, en SMI, el restante ca. 2% está compuesto únicamente por artefactos formatizados. De ellos, la mitad son ejemplares de obsidiana, y la otra mitad, de variedades de sílices y volcanitas ácidas en igual frecuencia (Figura 4A). No hay núcleos ni secuencias de reducción completa para ninguna materia prima en este sitio.

Las ocupaciones de las capas 4 inferior (4I) de CSI y 7(1) de SMI se solapan entre ca. 2300 y 2100 años cal AP (Tabla 3). En la ocupación de la capa 4I de CSI, el panorama es similar al descrito para la capa 5, con las variedades de sílices que representan casi la mitad del conjunto, seguidas por la obsidiana y luego las volcanitas intermedias-básicas. Todas las otras clases de materias primas juntas suman ca. 5% (Figura 3). En la ocupación de la capa 7(1) de SMI, el panorama también es similar al descrito en la unidad previa del sitio y nuevamente distinto a CSI. El orden de dominio de las materias primas se mantiene, aunque varían sus frecuencias, mayormente por el aumento de la obsidiana, que llega a representar un ca. 40% y sigue dominando el conjunto (Figura 3). Le siguen las volcanitas intermedias-básicas y variedades de sílices en frecuencia similar, con una muy leve diferencia en favor de la primera; luego las volcanitas ácidas, aunque en menor frecuencia que en la unidad anterior, pero siempre mayor a lo que esta misma roca representa en CSI (Figura 3). Juntas, estas dos materias primas en SMI alcanzan casi la mitad del conjunto. Al observar las clases artefactuales, vemos que en CSI se repite lo identificado en capas anteriores, mientras que en SMI se incorpora la presencia de núcleos en esta unidad (Tablas 1 y 2). Esto lo lleva a tener una frecuencia similar a CSI en las tres clases artefactuales con la presencia de algunas secuencias de reducción completa (Tabla 1 y Figura 4). Pero, mientras que en CSI esto se da para cuatro materias primas, en SMI solo ocurre en la obsidiana y variedades de sílices (Tabla 2 y Figura 4).

Las ocupaciones de la capa 4 superior (4S) de CSI y las capas 6 y 5 de SMI se dieron entre ca. 1200 y 960 años cal AP (Tabla 3). La ocupación de la capa 4S de CSI nuevamente presenta casi el mismo panorama que las dos anteriores, tanto en las materias primas como en las clases artefactuales (Figura 3 y Tabla 1). Las ocupaciones de las capas 6 y 5 de SMI, en cambio, presentan algunas diferencias respecto de las unidades anteriores de este sitio. Esto es porque aumenta la frecuencia de variedades de sílices y se reduce la de obsidiana, aunque esta sigue dominando por una leve diferencia (Figura 3). Le siguen en frecuencia, en ambas capas, las volcanitas intermedias-básicas y volcanitas ácidas, con frecuencias casi idénticas y alcanzando juntas más de un cuarto de cada conjunto. Es decir que, si bien se asemejan más que momentos anteriores en la frecuencia de algunas rocas, ambos sitios siguen presentando un escenario distinto en la selección de materias primas (Figura 3). Respecto de la frecuencia de cada clase artefactual, encontramos similitudes entre ambos sitios en que siempre dominan los desechos, y le siguen en orden de frecuencia los artefactos formatizados y núcleos (Figura 4 y Tablas 1 y 2). La diferencia se da en la variedad de materias primas que se presentan en artefactos formatizados y núcleos, y que llegan a representar secuencias de reducción completa (Figura 4). En CSI se da en obsidiana, variedades de sílices y volcanitas ácidas, mientras que en SMI, solo en obsidiana. En este sitio encontramos también artefactos en variedades de sílices y volcanitas ácidas, pero no núcleos (Figura 4).

La ocupación de la capa 3 de CSI coincide temporalmente con las capas 4 y 3 de SMI entre ca. 950 y 500 años cal AP (Tabla 3). En la ocupación de la capa 3 de CSI también se identificó un escenario muy similar al de las ocupaciones descritas previamente (5, 4I y 4S), donde la mitad del conjunto corresponde a variedades de sílices y más de un cuarto corresponde a obsidiana. Le siguen las volcanitas intermedias-básicas, que son la mitad de esta. Se complementan con una baja frecuencia de todas las otras materias primas, siempre dominada por las volcanitas ácidas (Figura 3). Esta unidad de CSI presenta grandes diferencias con las capas 4 y 3 de SMI, donde más de la mitad de cada conjunto está representada por obsidiana, seguida por variedades de sílices. Las otras clases agrupadas representan aproximadamente un 10% y corresponden mayormente a volcanitas intermedias-básicas y volcanitas ácidas que presentan frecuencias similares, aunque hay algunos ejemplares de otras rocas e indiferenciadas (Figura 3). En este aspecto de selección, SMI se asemeja en la representación de materias primas más a lo identificado en las capas más antiguas, tanto de este sitio como de CSI (Figura 3). En cuanto a las clases artefactuales, mientras que en CSI las frecuencias se mantienen similares a las ocupaciones previas, en SMI hay un amplio predominio de desechos y las otras dos clases representan menos del 1% del conjunto, el cual corresponde mayormente a artefactos formatizados (Figura 4A y Tabla 2). La frecuencia más baja se da en los núcleos, ya que se recuperó un único ejemplar en la capa 4 y ninguno en la capa 3 (Tabla 2). Por lo tanto, ambas ocupaciones se diferencian también en la presencia de secuencias completas. En CSI, las identificamos para la obsidiana y variedades de sílices, pero en SMI, solo para la obsidiana en la ocupación de la capa 4 y en ninguna materia prima en la ocupación de la capa 3 (Figura 4). Para la manufactura en SMI se repite el escenario identificado en la selección en estas dos capas, en el cual esta no se asemeja a las capas con las que coinciden temporalmente de CSI, sino con las capas más antiguas de ese sitio.

Por último, tanto la ocupación de la capa 2 de CSI como las de las capas 1 y 2 de SMI son más recientes que los 500 años cal AP. En la ocupación de la capa 2 de CSI podemos ver que las dos materias primas que hasta ahora habían dominado los conjuntos –la obsidiana y las variedades de sílices– reducen notablemente su frecuencia, mientras que cobran más importancia las volcanitas intermedias-básicas, que superan en frecuencia a la obsidiana (Figura 3). En cambio, en el conjunto de capas 1 y 2 de SMI sigue dominando ampliamente la obsidiana con una frecuencia mayor que en capas anteriores. Le siguen las variedades de sílices, y todas las otras clases representan una frecuencia ínfima (Figura 3). Respecto de la manufactura, en CSI por primera vez vemos un cambio en las frecuencias, donde los desechos representan solo el 92% de los conjuntos y las otras dos clases se cuadruplican en comparación con momentos previos. Los núcleos pasan a ser un 2%, y los artefactos formatizados alcanzan una frecuencia del 6% (Tabla 1 y Figura 4A). Las altas frecuencias en estas dos clases corresponden casi exclusivamente a ejemplares en variedades de sílices, única materia prima en la que identificamos secuencia de reducción completa (Figura 4). En la manufactura, SMI se mantiene similar a lo que vimos en capas anteriores, con amplio dominio de desechos, seguido por artefactos formatizados y ausencia de núcleos (Tabla 2). De ahí que en SMI no hay secuencias completas y los artefactos solo están confeccionados en obsidiana y variedades de sílices (Figura 4).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Hallamos similitudes y diferencias a lo largo de 7500 años en la selección y uso de los recursos líticos por parte de los grupos que habitaron estos dos sitios en Paso Roballos. En concordancia con lo esperable según la Base Regional de Recursos Líticos y la cercanía entre los sitios, en ambos seleccionaron las mismas materias primas. Tanto en CSI como en SMI, los grupos indígenas tuvieron acceso a la obsidiana de Pampa del Asador y a las sílices en los afloramientos del grupo Bahía Laura en la zona de Río Pinturas. Vemos que en ambos sitios se privilegiaron los recursos de las mejores calidades disponibles a distancias de aproximadamente 80 km (no locales) en distintas direcciones (obsidiana hacia el sur, sílices hacia el noreste). Esta práctica se mantuvo a lo largo de los 7500 años en que CSI y SMI fueron ocupados. Sin embargo, en cada uno de los sitios se privilegió un recurso distinto y estas elecciones diferenciales también perduraron en el tiempo. En CSI dominó el uso de variedades de sílices y su selección y representación en los conjuntos se mantuvo estable en la mayoría de las ocupaciones. Mientras que en SMI dominó ampliamente la selección de la obsidiana, aunque con una reducción en su frecuencia en ocupaciones intermedias y una tendencia a su aumento en ocupaciones finales.

Desde ambas localidades los grupos también tuvieron acceso a y utilizaron recursos locales de variadas calidades, pero nunca las mejores, como son las volcanitas intermedias-básicas y las volcanitas ácidas, entre otras. Su uso también fue diferente entre ambos sitios, pero mayormente consistente a lo largo de la ocupación de cada uno. En CSI las encontramos en una mayor cantidad de ocupaciones y siempre dominado ampliamente por las volcanitas intermedias-básicas. Mientras que en SMI, ambas volcanitas están presentes en una menor cantidad de ocupaciones y presentan casi la misma importancia. En CSI vemos que se establece un patrón de selección de materias primas que se replica en casi la totalidad de las ocupaciones. Tanto las similitudes identificadas en el tiempo dentro de cada uno de los sitios como las diferencias identificadas entre ellos en la representación de materias primas implican una continuidad en la elección realizada por los grupos indígenas que habitaron estos aleros en el largo plazo. Esto es un indicador de la transmisión de ciertos conocimientos, como por ejemplo, la localización de las fuentes de materias primas (cercanas y lejanas) y la elección preferencial de cada recurso, entre otros.

Los procesos de manufactura de esas materias primas también indicaron similitudes y diferencias entre los sitios y en el tiempo. Se asemejan en el amplio dominio de desechos de talla con frecuencias similares a lo largo de la secuencia, pero se diferencian en la representación de las otras dos clases artefactuales. Esto se da principalmente por la ausencia o muy baja frecuencia de núcleos en SMI. En cambio, en CSI se recuperaron núcleos en casi todas las ocupaciones. Los artefactos formatizados están levemente más representados en SMI que en CSI. Las materias primas en que encontramos estas clases también indican diferencias. Los núcleos y artefactos formatizados en SMI se dan casi exclusivamente en obsidiana y variedades de sílices, aunque también encontramos algunos artefactos en volcanitas ácidas. Por su parte, en CSI encontramos ejemplares de estas dos clases artefactuales en la mayoría de las materias primas identificadas. Nuevamente hallamos que las particularidades de los procesos de manufactura en cada sitio se mantuvieron similares en el tiempo, exceptuando la primera y última ocupación de CSI. Esto nos indica que en cada sitio se desarrollaron diferentes actividades, pero también que estas fueron similares en cada uno durante su historia de ocupación, lo que demuestra una continuidad en los procesos de manufactura que atravesó cada roca en cada sitio.

Proponemos que las variaciones identificadas en los procesos de selección y manufactura en Colmillo Sur I y Sol de Mayo I responden a la naturaleza misma de su ocupación, que fue de distinto carácter. En CSI, la gran variedad de materias primas identificadas –aunque con el dominio de aquellas no locales de mejores calidades– y la diversidad artefactual representada en la mayoría de estas nos indican que en el sitio se desarrolló una notoria diversidad de actividades, que incluyen variadas etapas dentro de la secuencia de reducción. Si a esto sumamos la gran cantidad de material recuperado, podemos decir que las ocupaciones de este sitio fueron más prolongadas (Shiner, 2004; Geneste et al., 2008). En SMI, la menor variedad de materias primas –representadas principalmente en los artefactos formatizados, que se dan casi exclusivamente en las de mejores calidades junto con la ausencia o bajísima frecuencia de núcleos– indica una menor diversidad de tareas realizadas en el sitio. Estas responden a cuestiones tecnológicas propias de los últimos momentos de manufactura y/o están asociadas a la reactivación o el retoque de artefactos, principalmente de la mejor materia prima disponible en la región, la obsidiana. Todo esto, y el hecho de que la cantidad de material recuperado en el sitio es menos de la mitad de lo recuperado en CSI, también nos indicó que las ocupaciones de SMI fueron más acotadas (Shiner, 2004; Geneste et al., 2008).

Temporalmente, lo destacable es la continuidad en el carácter de las ocupaciones de cada sitio, que se mantiene similar a lo largo de la mayor parte de su historia ocupacional pero diferente entre cada uno. Encontramos un único momento en el cual hay una coincidencia en ambos sitios, que es en las etapas iniciales de ocupación de cada uno, datadas en ca. 7400 años cal AP. Allí, en ambos encontramos un amplio dominio del uso de obsidiana, seguida por las variedades de sílices, únicas dos materias primas en que se recuperaron artefactos formatizados, y también una muy baja frecuencia de recursos locales y ausencia de núcleos. Todo esto nos indica similitud en el carácter de sus ocupaciones, que probablemente fueron las más breves y durante las cuales se realizaron únicamente actividades asociadas al proceso final de manufactura y/o reactivación de artefactos de los mejores recursos.

En las siguientes ocupaciones, que se dan a partir de ca. 3400 años cal AP, los sitios presentan grandes diferencias entre sí, que se mantienen hasta los últimos momentos en que cada uno de ellos fue ocupado. En CSI, el panorama previo se invierte, ya que pasan a dominar las sílices, y se diversifica con la incorporación de materias primas disponibles de manera local, principalmente volcanitas intermedias-básicas. Además, la presencia de variadas etapas y secuencias de reducción completa en al menos estos tres recursos nos indica una diversidad de actividades realizadas. En cambio, en SMI, continúa la importancia y el dominio de la obsidiana en todas las ocupaciones, pero con la incorporación también de recursos locales, con igual importancia entre ambas volcanitas. Allí, los núcleos son muy pocos y por lo general de obsidiana, mientras que los artefactos formatizados son, en su mayoría, de esta materia prima y variedades de sílices, lo cual indica una menor diversidad de actividades desarrolladas principalmente sobre los mejores recursos disponibles. En SMI, esto se mantiene hasta los últimos momentos de ocupación. Pero en CSI, como vimos, el momento final presenta grandes diferencias con lo que sucede previamente, aunque tampoco se asimila a SMI. Lo destacable es la gran reducción en el uso de obsidiana, junto con un aumento notable de artefactos formatizados y núcleos representados exclusivamente en variedades de sílice.

El carácter diferencial de cada uno de los sitios se mantuvo en la mayor parte del tiempo en que estos fueron ocupados. Las diferencias identificadas entre ellos probablemente no se relacionen con cuestiones de disponibilidad ni de acceso a los recursos en escala regional, incluyendo la movilidad de los grupos. En cambio, las condiciones microlocales de los alrededores de cada uno de los aleros sí podrían haber llevado a un uso distinto de los sitios. Teniendo en cuenta que ambos fueron ocupados en tiempos similares que muchas veces se superponen, proponemos que ambos sitios fueron ocupados y utilizados por los mismos grupos pero con distinto fin, i.e., para realizar distintas actividades. Queda pendiente incorporar el resultado del análisis detallado de las clases artefactuales, así como de otros recursos para poder profundizar en esta idea.

Esta zona de Paso Roballos fue un lugar persistente, al que las poblaciones volvieron y dentro del cual se movieron, ocupando y jerarquizando diferentes lugares y desarrollando variadas actividades. Sin duda, la disponibilidad y accesibilidad a recursos para la subsistencia como fuentes de agua y materias primas fueron elementos del paisaje que sustentaron la ocupación humana y motivaron la persistencia. Sabemos que no fueron únicamente estos elementos los que influyeron en las elecciones que los grupos hicieron. El uso y la reocupación en el largo plazo también implican la transmisión del conocimiento y la memoria (Van Dyke y Alcock, 2003; Zedeño y Bowser, 2009). El trabajo aquí realizado demuestra una continuidad en ciertas prácticas, como la selección y el uso diferencial de materias primas, así como una continuidad en las conexiones establecidas entre puntos distantes del paisaje, que incluyen uso diferencial de los sitios y uso continuado de las mismas fuentes. Esto da cuenta de una trasmisión de saberes entre distintas generaciones, lo cual probablemente contribuyera a la reocupación de Colmillo Sur I y Sol de Mayo I. Estas fueron localidades persistentes que se mantuvieron en la memoria social de los grupos, incluso cuando no fueron ocupadas (Van Dyke y Alcock, 2003; Zedeño y Bowser, 2009).