INTRODUCCIÓN

El consumo de alimentos denominados ultraprocesados (UP) según la clasificación NOVA (sistema que agrupa a los alimentos acorde a su nivel y propósito de procesamiento) ha aumentado en detrimento del consumo de alimentos sin procesar o mínimamente procesados.1-5 Los UP son formulaciones industriales con alto poder adictivo, de baja calidad nutricional y alta densidad energética, que aumentan el riesgo de obesidad, otras enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y mortalidad prematura.1'2’4-6 Los niños con obesidad tienen probabilidad de convertirse en adultos obesos y sufrir ECNT.1'7 La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda aumentar el consumo de alimentos sin procesar o mínimamente procesados para combatir la obesidad.7

Está documentado el alto consumo de UP a partir de los 2 años de edad.1'2'8-10 Sin embargo, es importante conocer su consumo en menores de 2 años, ya que es un período valioso para la instalación de hábitos alimentarios.11-13 En Argentina, se recomienda que a los 6 meses de edad comience la alimentación complementaria (AC) pasando del consumo exclusivo de leche materna o fórmula de inicio hacia la alimentación familiar.11-13 Las Guías Alimentarias para la Población Infantil de Argentina, actualizadas parcialmente en el año 2021, no hacen referencia al sistema NOVA.13,14 Una revisión del año 2022 sobre guías alimentarias de 106 países reveló que solo las de 7 países nombraban el término “ultraprocesados”.15 UNICEF y la OMS señalan un indicador para evaluar la AC llamado “consumo de alimentos no saludables”, que consiste en el porcentaje de niños que consumieron (sin importar la cantidad) un listado de alimentos, como por ejemplo, golosinas y galletitas (considerados según NOVA como UP), que deben ser evitados.16 A su vez, la Organización Panamericana de la Salud señala que un indicador de calidad de la dieta es el porcentaje que los UP representan del total de las calorías.2

La evidencia disponible señala que los UP también han penetrado en la alimentación de menores de 2 años. En 4 estudios transversales de Brasil, se observó una prevalencia de consumo entre el 74 % y el 94 %;17-20 un estudio de China reportó un 73,8 %21 y la cohorte del Proyecto Europeo de Obesidad Infantil (PEOI) mostró que un 68 %22 consumía alimentos industrializados. El estudio de Pelotas (Brasil) encontró que los fideos instantáneos, consumidos por un 29,6 % de la cohorte, y el yogur, consumido por un 88,3 %, eran los UP menos y más consumidos respectivamente.23 En Bogotá se encontró que el 49,7 % de los menores de 6 meses beneficiarios de un programa estatal recibían alimentos como dulces, bebidas azucaradas, embutidos y alimentos de paquetes.24 En menores de 2 años, el mayor consumo de UP se asoció a mayor edad en estudios transversales de Brasil17,20 y en el PEOI.22 En otros 3 estudios de Brasil, el mayor consumo se asoció a no recibir lactancia materna (LM) al momento de la realización de esas investigaciones.18'19'25 En Argentina, un estudio del año 2005 con 601 niños menores de 1 año que concurrieron a centros de salud de la ciudad de Córdoba registró una ingesta de jugos comerciales del 20,7 % al sexto mes de vida.26 Un análisis secundario de la Primera Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS1) de Argentina del año 2005 reveló un consumo entre el 19 % y el 33 % del valor calórico total como UP en menores de 24 meses.27 Otro estudio en Argentina del año 2009, con 714 niños menores de 2 años de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, reveló que el 45,9 % recibía bebidas azucaradas.11

En los años 2018-2019 se realizó la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS2) de Argentina.28 El análisis de estos datos brindará información sobre el consumo de UP. El objetivo de este trabajo fue estimar la prevalencia del consumo de alimentos UP e identificar factores asociados a su consumo en niños entre 6 y 23 meses de edad inclusive que participaron de la ENNyS2. A su vez, describir la proporción que los UP representan del número total de alimentos consumidos en el día.

MÉTODOS

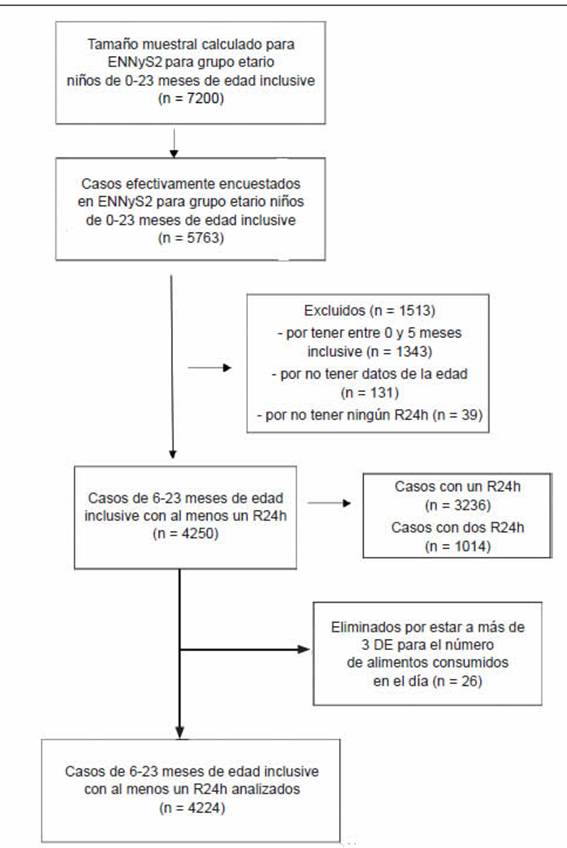

Análisis secundario de datos de la población de 6 a 23 meses inclusive que participó de la ENNyS2. La ENNyS2 es un estudio transversal en adultos y niños en el que se aplicó una encuesta a residentes de hogares particulares de localidades urbanas de 5000 o más habitantes de Argentina.28 Contó con un muestreo probabilístico estratificado y polietápico con representatividad independiente a nivel nacional para los diversos grupos etarios.28 El tamaño muestral calculado para menores de 24 meses fue 7200, pero fueron encuestados 5763. Los datos de consumo de alimentos y bebidas fueron recolectados por nutricionistas entrenados, mediante recordatorios de 24 horas (R24h) con la metodología de múltiples pasos. A una proporción, se le realizó un R24h adicional en un día no consecutivo del anterior.28

La investigación actual incluyó lactantes entre 6 y menos de 24 meses de edad que contaron con al menos un R24h. Se exploró la base de datos en busca de valores extremos (mayor a 3 desviaciones estándar DE para el número de alimentos consumidos en el día) y fueron eliminados. Se promediaron los datos de consumo para quienes contaron con dos R24h. Todos los alimentos y bebidas reportados fueron clasificados independientemente por dos nutricionistas según NOVA. Los desacuerdos fueron resueltos por una tercera persona (Material suplementario).

Variables

El “consumo de alimentos UP” fue categorizado como “sí” cuando el R24h registraba algún alimento o bebida UP según NOVA y como “no” cuando ninguno pertenecía a esa categoría.5 Las leches de fórmula para lactantes de hasta 12 meses y los suplementos nutricionales orales o enterales, que se clasifican como UP según NOVA, no fueron tomados en cuenta para el análisis por considerar que su consumo podría deberse a indicación médica. La “proporción de UP del total de alimentos consumidos” se calculó como el porcentaje que el número de los UP consumidos representaban del total del número de alimentos consumidos en el día. El “número de alimentos no UP consumidos” se trató de la sumatoria del total de alimentos no UP consumidos en el día. La “LM” fue categorizada en “sí” y “no”. Se consideró “sí” cuando el cuidador contestó afirmativamente la pregunta de la ENNyS2: “¿El menor sigue tomando LM actualmente?”. También se consideraron las variables sexo y edad (de 6 a menos de 12 meses/de 12 a menos de 24 meses).

Análisis

Las variables categóricas se informaron con frecuencias absolutas y relativas; y las variables cuantitativas, con media y DE, o mediana y rango intercuartílico (RIC) según distribución normal o no respectivamente. La variable de resultado fue el consumo de alimentos UP con su prevalencia e intervalo de confianza del 95 % (IC95%). Se realizó un análisis de regresión logística bivariado para evaluar asociación con LM, edad, sexo y el número de alimentos no UP consumidos. Se evaluó el cumplimento del supuesto de linealidad para incorporar la variable continua. Se seleccionaron aquellas variables con un nivel de significancia p <0,25 con la prueba F de Rao-Scott y sexo por criterio epidemiológico para incorporar en el modelo multivariado. En este, se evaluó la contribución de cada variable mediante la prueba de Wald ajustada (significancia p <0,05 para quedar en el modelo final). Se informaron odds ratio (OR) e IC95%. Los errores estándar se calcularon con el estimador lineal Binder’s. La adecuación global del modelo se evaluó con la extensión de la prueba de Hosmer y Lemeshow para encuestas con diseño muestral complejo (significancia p <0,05). Se utilizó el software R. Debido al diseño complejo de la muestra, se ponderaron las observaciones con el factor de expansión proporcionado por la base de datos.29'30

Consideraciones éticasNo fue necesaria la evaluación por un comité de ética, ya que los datos fueron obtenidos de la base anonimizada del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina de acceso público.28,29

RESULTADOS

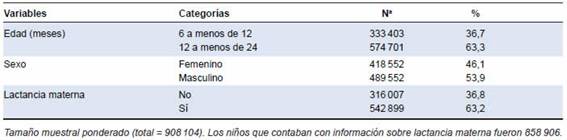

Se incluyeron 4224 niños (Figura 1) correspondientes a un tamaño muestral ponderado de 908 104. La mayor parte de la muestra tenía 1 año o más (63,3 %) y eran del sexo masculino (53,9 %). El 94,58 % contaba con datos de LM, de los cuales el 63,2 % reportó recibirla (Tabla 1). La muestra tuvo un consumo promedio diario de 14,3 (DE 5,9) alimentos, con un mínimo de 1 y un máximo de 32.

La mediana del número de alimentos UP consumidos fue 3 (RIC 1-4). Hubo niños con consumo nulo y otros con un máximo de 15 UP por día.

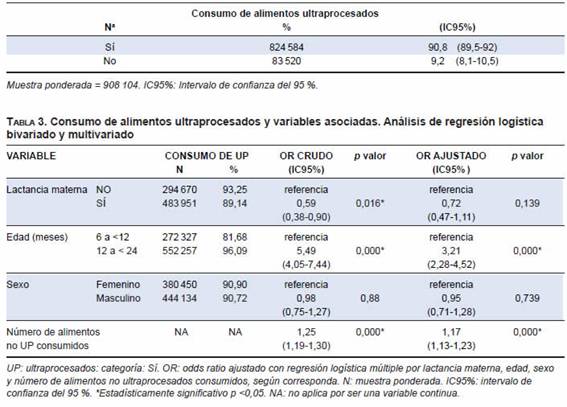

El 90,8 % de la muestra reportó consumir alimentos UP (IC95%: 89,5-92) (Tabla 2). La proporción que los alimentos UP representaron del total de alimentos consumidos en el día tuvo una mediana del 20 % (RIC 12,5-28,6 %), con un máximo de hasta el 85,7 %.

La Tabla 3 reporta los resultados del análisis de regresión logística bivariado y multivariado entre el consumo de alimentos UP y LM, edad, sexo y el número de alimentos no UP consumidos.

No se encontraron diferencias en el consumo de alimentos UP entre quienes recibieron LM (89,1 %) y quienes no (93,3 %) en el análisis ajustado por edad, sexo y número de alimentos no UP consumidos. El consumo de UP fue menor en los niños de hasta 12 meses (81,6 %) comparado con los niños mayores (96,1 %). Estos últimos presentaron un OR para consumo de UP de 3,21 (IC95% 2,28-4,52) ajustado por el resto de las variables. Independientemente de la LM, edad y sexo, para el número de alimentos no UP consumidos, el OR para consumo de UP fue 1,17 (IC95% 1,13-1,23), lo cual significa que, por cada alimento no UP que se incorpora en la ingesta, se incrementa el OR de consumo de UP (Tabla 3). No se encontró asociación entre el sexo y el consumo de UP. El modelo final presentó buena adecuación global (prueba de Hosmer y Lemeshow p 0,31).

Figura 1: Diagrama de flujo de la conformación de la muestra

Tabla 1: Descripción de la muestra ponderada de niños y niñas entre 6 y menos de 24 meses de edad (n = 4224) con al menos un recordatorio de 24 horas

Tabla 2: Prevalencia de consumo de alimentos ultraprocesados de la muestra ponderada de niños y niñas entre 6 y menos de 24 meses de edad (n = 4224) con al menos un recordatorio de 24 horas

DISCUSIÓN

Este estudio describe que la mayoría de los niños reportaron haber consumido algún UP en el día anterior (90,8 %), incluso entre aquellos menores de 1 año (81,6 %). La mitad de la población estudiada consumió el 20 % o más del total de sus alimentos del día anterior como UP.

Este consumo de UP es similar al 90,6 % encontrado en una en muestra de 1604 menores de 2 años de Alagoas (Brasil) beneficiarios de un programa estatal de transferencia condicionada de dinero y al 94 % encontrado otra muestra de 231 niños que asistían a efectores de salud públicos en la ciudad de Vinosa (Brasil).19'20 Sin embargo, resulta mayor a lo reportado en otros estudios contemporáneos del mismo país, como en las ciudades de Piracicaba y Montes Claros, con una prevalencia del 79,4 % y el

74,3 % respectivamente.17,18 En Shijiazhuang (China), un estudio en menores de 24 meses que asistían a clínicas para ser vacunados encontró una prevalencia de consumo de UP del 73,8 %.21 Esos estudios transversales utilizaron el sistema NOVA, pero evaluaron el consumo de UP indagando sobre la ingesta de un listado limitado de alimentos, como gaseosas y snacks (entre otros). Esto difiere del presente estudio, en el que se clasificaron todos los alimentos reportados en el R24h; podría deberse a esto la discrepancia observada en las prevalencias.

En relación con los menores de 1 año, la prevalencia de consumo de UP del 81,6 % fue superior al 43,1 % encontrado en una muestra de 161 niños que asistían a centros de salud de San Pablo (Brasil).31

Otros datos provenientes de Argentina demuestran la presencia de algunos alimentos UP en la alimentación en los menores de 2 años, como el consumo de jugos comerciales26 y otras bebidas azucaradas.11 En la ENNyS1, entre el 19 % y el 33 % de las calorías totales consumidas en los menores de 24 meses eran aportadas por UP.27

En la investigación actual, se observó que el consumo de UP en quienes recibían LM respecto a los que no -ajustando por edad, sexo y número de alimentos no UP consumidos (89,1 % vs. 93,3 %)- fue similar (Tabla 3). Esto difiere de otras investigaciones de distintos países en niños del mismo grupo etario realizadas entre los años 2019 y 2021, donde recibir LM fue asociado a un menor consumo.18-20'22’25’32 Las diferencias pueden deberse a la cantidad de alimentos UP contemplados o a la población evaluada.

El sexo no resultó asociado, pero en el PEOI se encontró que las niñas recibían menos alimentos industrializados en comparación con los niños.22

Por otro lado, las investigaciones coinciden en que el consumo de UP se asocia con la edad;17-19,22,25 aquí es mayor en niños de 1 año y más comparado con los menores, independientemente del resto de las variables de estudio (Tabla 3). Este incremento a partir del año de vida podría deberse a la recomendación de diversas guías alimentarias, dentro de ellas la de Argentina,14 de compartir la alimentación familiar y al aumento del consumo aparente de UP en las mesas argentinas inferido a partir de los gastos de los hogares.33 Del mismo modo, en la investigación actual, por cada alimento no UP extra reportado en el R24h, el OR de consumo de alimentos UP se incrementó un 17 % (Tabla 3).

Estos datos muestran una profunda penetración de los UP en la dieta a temprana edad. Las fórmulas de inicio y continuación no fueron tomadas en cuenta por considerar que su consumo, en algunos casos, podría deberse a indicación médica, aunque otras dificultades en la continuación de la LM han sido referidas en la ENNyS2 como causas de abandono.10 Futuros estudios podrían analizar el porcentaje que representan los UP del total de las calorías consumidas para comparar con los resultados de la ENNyS1. En el estudio actual no se pudo realizar, ya que los datos de la composición química de los alimentos de los R24h no se encontraban disponibles en ese momento.

Entre las fortalezas de este estudio, se encuentra que los datos provienen de una muestra representativa a nivel nacional de la ENNyS2 que utilizó la metodología de R24h.28 A diferencia de otras investigaciones que evaluaron el consumo de UP mediante listas de alimentos,17-19,21 en este estudio se categorizó la totalidad de los alimentos reportados según el sistema NOVA, lo cual posibilitó conocer qué proporción fueron UP.

CONCLUSIONES

Este estudio señala una alta prevalencia de consumo de alimentos UP que se da desde el comienzo de la AC, se incrementa significativamente a partir del año de vida y al aumentar el número de alimentos no UP consumidos en el día.

Son resultados importantes para el desarrollo de políticas públicas y para optimizar los consejos sobre AC de los equipos de salud. Los hallazgos podrán ser complementados con investigaciones sobre otros aspectos abordados en la ENNyS2.

Material suplementario disponible en: https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/ archivosarg/2024/10050_AO_Armani_Anexo.pdf

Recibido: 29-3-2023

Aceptado: 4-8-2023