Introducción

La División Arqueología es uno de los pilares del Museo de La Plata (MLP) desde sus inicios en 1884. La colección fundacional del Museo estuvo integrada en su mayoría por objetos antropológicos y arqueológicos que fueron donados por su creador Francisco Pascasio Moreno (1852-1919). A Moreno le sucedieron en la dirección del Museo Samuel Lafone Quevedo (1835-1920) y Luis María Torres (1878-1937), quienes dedicaron gran parte de su vida académica a la arqueología. En este contexto, la disciplina fue un elemento clave sobre el que se sentaron las bases de la institución en sus primeros 50 años de existencia. Esto motivó la búsqueda y adquisición de diversos objetos que hoy forman las colecciones de la División Arqueología, así denominada a partir de la jefatura de Alberto Rex González en 1961 (véase Bonomo et al., 2019). Las colecciones arqueológicas están constituidas por más de doscientos mil objetos junto con lotes de piezas, de distintas materialidades (cerámica, lítico, óseo, metal, textil, cestería, cordelería, madera, vidrio, valva, pluma y calcos históricos) que proceden de todo el territorio nacional y de distintos países de América, Europa, África y Asia. Estos ítems están acompañados por un acervo documental compuesto de materiales tales como: libretas de campo, catálogos, planos, dibujos y fotografías en distintos soportes (i.e., papel, acetato de celulosa, vidrio), vinculado a los trabajos de campo, tareas de registro, gestión e investigación arqueológica desarrollados en la institución desde fines del siglo XIX. Todo esto constituye al MLP como uno de los reservorios arqueológicos más importantes de la Argentina. Los objetos resguardados en la institución constituyen un valioso legado para conocer la profunda historia sociocultural del país y del continente. A través de su investigación en el presente se acumula conocimiento científico sobre un pasado de cientos a miles de años. Con ello se fortalecen las identidades locales y las diferencias regionales a la vez que se asientan las bases de un desarrollo colectivo que contempla nuestra variada herencia cultural. Al igual que los recursos naturales, el patrimonio arqueológico es finito, frágil y no renovable. Por ello es clave el acondicionamiento de los museos para la conservación integral de los bienes arqueológicos, su documentación e inventariado minucioso, tomando medidas para evitar deterioros en los materiales, para su gestión y difusión y promoviendo el acceso público a este importante patrimonio cultural (para ampliar la temática véanse por ejemplo Arias Quiróz et al., 2015; ICOM, 2017; Santander Cjuno, 2017).

En los últimos años, hubo avances importantes en cuanto al registro y conservación preventiva de las colecciones. Se han desarrollado diferentes tareas que incluyen el reacondicionamiento de los depósitos mediante la instalación de muebles metálicos, la restauración de objetos y documentos, el escaneo y almacenaje adecuado de la documentación de la División Arqueología. Se continuó con la inscripción de distintas colecciones en el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos (RENYCOA) en cumplimiento con la Ley 25.743 de Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. Todas estas tareas fueron realizadas por las encargadas de colecciones, técnicos, técnicas y pasantes de la carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (FCNyM-UNLP). A pesar de ello, las colecciones de la División Arqueología no se encuentran en una base de datos única. El último inventario sistemático de una parte importante de las piezas había sido realizado en soporte papel en 1981, parte de la colección no estaba inventariada y los registros existentes en formato digital se encontraban incompletos, con distintos criterios, formatos y softwares (Microsoft Excel y Access). Además, la dependencia carecía de equipamiento básico para la digitalización de las colecciones. Por ello, se comenzaron a realizar acciones tendientes a revertir esta situación.

Recientemente, la División Arqueología del MLP, junto a varias instituciones universitarias y científicas dedicadas a la investigación arqueológica de distintas partes del país, conformó la Red de Arqueología Digital Argentina (RADAr)1. Esta cooperación entre distintas instituciones procura crear una red federal de repositorios digitales sobre arqueología. Con este horizonte, en febrero de 2021 se puso en marcha el proyecto Digitalización de las colecciones de la División Arqueología del MLP (FCNyM-UNLP), dirigido por uno de los autores (MB) y financiado por el CONICET y las fundaciones Williams y Bunge y Born. En este artículo se presentan los resultados alcanzados en dicho proyecto. Su objetivo fue comenzar a normalizar las bases de datos y realizar un registro fotográfico sistemático de las colecciones con el fin de crear un repositorio digital que cumpla con la ley nacional de Repositorios Digitales de Acceso Abierto (Ley 26.899). Esto se realizó en concordancia con las recomendaciones de la UNESCO sobre Ciencia Abierta, acompañando de este modo las políticas impulsadas por el Comité Asesor en Ciencia Abierta y Ciudadana del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito de reunir, registrar, dar acceso, difundir y preservar los objetos y documentos históricos que integran las colecciones.

Normalización de las bases de datos

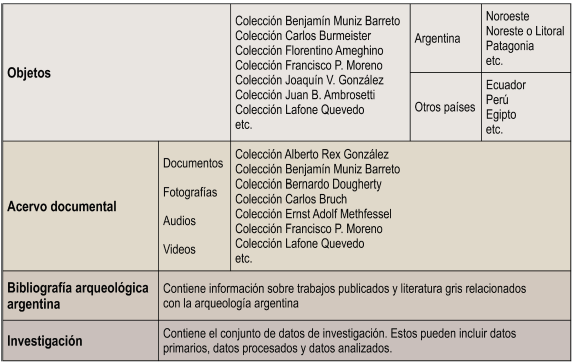

Para la normalización de las bases de datos de la División Arqueología del MLP se elaboraron inicialmente dos planillas de cálculo en Excel formatizadas: una para objetos arqueológicos y otra para el acervo documental. En el caso de los objetos, la planilla contiene 63 campos2 comunes para cada uno de ellos. Para el llenado de muchos de los campos se despliega un listado con términos predeterminados para que no sea necesario tipear dentro de las celdas y así disminuir los errores de carga de datos y evitar las diferencias de criterios preexistentes. Para la estandarización del inventariado de cada objeto se utilizó el siguiente esquema: Institución-División-Colección-Número de Inventario (p. ej., MLP-Ar-BMB-49 que en este caso equivale a Museo de La Plata-División Arqueología-Colección Benjamín Muniz Barreto-Número de inventario 49). Para ello se sistematizaron las siglas de los nombres de las colecciones con dos o tres iniciales según los nombres y apellidos de sus colectores/as o donantes. En el caso del acervo documental, la planilla posee 45 campos y se dividió en cinco tipos: documentos, fotografías, representaciones gráficas (cartografía, planos, ilustraciones, dibujos, etc.), audios y videos. Se siguió una serie de directrices que explicitan para cada metadato, su definición, formato de carga, instrucciones de anotación y vocabulario controlado. Al igual que la planilla de los objetos, algunos campos poseen una lista desplegable para su carga normalizada.

Para los principales campos descriptivos (nombre descriptivo, materia prima, lugares, períodos y adscripciones culturales de las piezas, así como tipo, objeto, soporte y factura para el acervo documental), se está creando un tesauro propio de la División Arqueología. Se utiliza un lenguaje controlado similar a los empleados en otras instituciones del país, sobre todo del Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR) y del Laboratorio de Documentación e Investigación en Lingüística y Antropología (DILA) y del exterior. Especialmente se está siguiendo el vocabulario para arte y arquitectura de The Getty Research Institute (2017) de Estados Unidos y el Tesauro Regional Patrimonial (2002) chileno, especificando el grado de coincidencia (total, parcial o nulo) con nuestro tesauro. Finalmente, se migrarán los datos de las planillas de cálculo en Excel al sistema de gestión de bases de datos relacional MySQL.

Registro fotográfico sistemático y escaneo de material documental

Para el registro fotográfico (Figura 1) se siguieron los estándares y parámetros convencionales del manual de procedimientos elaborado por Jäkel (2024), así como el protocolo para generar objetos digitales, elaborado de manera colaborativa por RADAr. Las tareas de registro fotográfico fueron dirigidas por uno de los autores (AJ), arqueólogo y fotógrafo profesional, quién brindó una capacitación al personal técnico de la División Arqueología y al equipo de pasantes, tanto a graduadas como alumnas y alumnos avanzados del Programa de Entrenamiento y Apoyo a la Investigación de la FCNyM.

Se buscó que todas las fotografías del repositorio digital tuviesen las mismas propiedades y reflejaran de forma objetiva las características morfo-métricas, colorimétricas y texturales de los objetos, permitiendo establecer criterios uniformes para interpretarlos correctamente. En función de ello, las imágenes poseen una iluminación suave y sin sombras que oculten rasgos, pero que al mismo tiempo se destaquen el volumen y la textura de los objetos, en un fondo liso y neutro (infinito) preferentemente blanco o negro y con una escala de referencia que fue diseñada con el logo del MLP. En términos fotográficos, tal objetivo se logró a través de una figura con las siguientes características: que el objeto se encuentre en el centro de la imagen ocupando aproximadamente el 60%, con buen contraste, nitidez y nivel de detalle (aunque no idéntica exposición) en todos los puntos de la pieza, buena resolución, saturación equilibrada, temperatura color neutra y una relación de perspectiva normal.

Para lograr un desarrollo eficiente de las actividades fue necesaria una etapa previa de diseño, planificación y acondicionamiento de los recursos, a través de tres procesos fundamentales. En primer lugar, la estandarización de las pautas técnicas y protocolización del flujo de tareas de las sesiones de registro, lo cual fue producto de numerosas pruebas. En segundo lugar, la obtención de los insumos, materiales y la tecnología básica para alcanzar dichos objetivos. Por último, la capacitación teórico-práctica de quienes iban a realizar el registro mediante dos encuentros formales y etapas ulteriores de acompañamiento y supervisión para obtener los productos fotográficos normalizados. Durante el desarrollo del proyecto, la técnica se fue adecuando de cara a la resolución de cada situación o nueva necesidad, lo cual implicó ajustes en el protocolo y el manual de procedimientos, la actualización en las capacitaciones y la adquisición de nuevos materiales o dispositivos.

En lo que respecta a la mencionada estandarización, se aplicó tanto al planteo de iluminación, como al manejo de variables en cámara, y el revelado o edición de las imágenes, gestión de metadatos, formatos de archivo y organización de las carpetas.

Elección de variables en cámara y planteo de iluminación

Fueron establecidos parámetros de referencia que se detallan en la Tabla 1. Si bien se estableció un rango de valores estándar para las variables, las particularidades de algunas piezas requirieron soluciones específicas. En este sentido, dado que el registro se realiza con luz artificial, el nivel de iluminación logrado suele ser el principal factor limitante. La disponibilidad de fuentes con una gran potencia de iluminación habilitó un mayor rango de valores de las variables para lograr resultados idóneos.

Tabla 1: Variables utilizadas en cámara y sus implicancias.

| VARIABLE | OBSERVACIONES |

|---|---|

| Sensibilidad (ISO) | Afecta la saturación del color, el contraste y la aparición de ruido electrónico, con lo cual se buscó el valor más bajo (entre 100 y 400) |

| Distancia Focal (DF) y distancia cámara objeto | Afecta la relación de perspectiva con lo cual se eligieron valores tendientes al normal (35 a 50mm para sensores APS-C) |

| Apertura de diafragma (f) | Afecta la profundidad de campo, con lo cual se tendieron a elegir valores hacia un diafragma cerrado, siempre que fuera posible |

| Velocidad de obturación | Se trabajó con trípode lo cual permite un alto umbral de esta variable, evitando velocidades muy lentas que puedan provocar trepidación |

| Balance de Blancos (WB) | Se utilizó el modo Automático (AUTO), a excepción de las fotografías tomadas con flash, cuyo WB debe estar situado indefectiblemente para esta opción (luz blanca). Las capturas en formato RAW permiten retoques posteriores, para casos complejos se ha utilizado una tarjeta gris |

| Modo de lectura de la exposición | Se utilizó un modo Puntual, midiendo la iluminación de la pieza y procurando una adecuada separación del fondo de acuerdo con el sistema de exposición zonal |

Para el planteo de iluminación se emplearon alternativas con flash o iluminación continua. Se utilizaron la intensidad relativa, distancia de la fuente y ángulo de incidencia como variables para resaltar rasgos de las piezas y evitar problemas de sombras y separación del fondo. Se acudió a fuentes LED de luz neutra con modificadores (p. ej., caja de luces) para una incidencia difusa y pies para modular su altura, ángulo y distancia. El planteo general de iluminación estuvo basado entonces, en dos fuentes laterales formando un ángulo de 45°, con respecto al eje óptico (cámara-objeto), otorgando una intensidad levemente mayor a una sobre la otra. Este planteo básico permite obtener un resultado apropiado con cierta economía de artefactos.

Flujo de trabajo

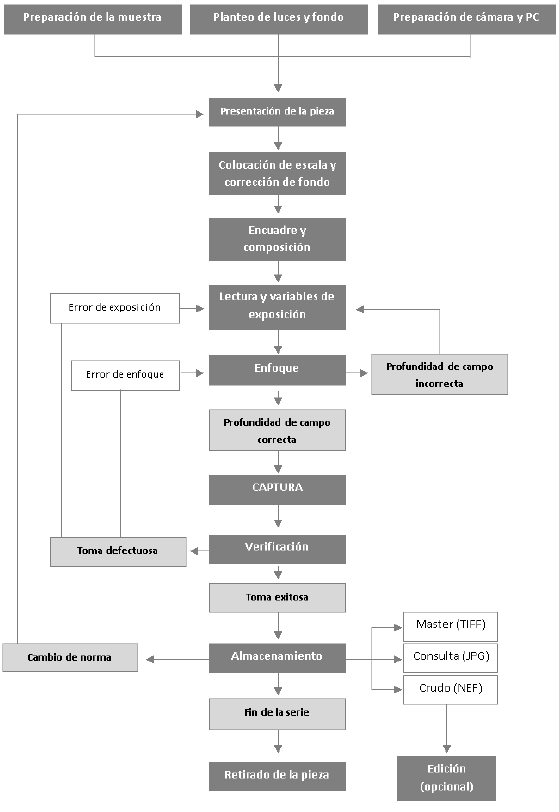

Se siguió una cadena operativa secuenciada que contempla la verificación de los resultados y al mismo tiempo respeta los procedimientos de conservación de la División Arqueología. La Figura 2 detalla los pasos de una sesión o jornada de registro fotográfico. El producto de cada evento de registro de una pieza es una serie fotográfica compuesta de seis tomas si los objetos poseen volumen (Figura 3) o de dos tomas si son planos (Figura 4) o lotes (generalmente no mayores a diez piezas). Cada toma captura una de las normas del objeto. Para convertir los archivos a distintos formatos y realizar una mínima edición sin perder los metadatos de los archivos (datos Exif, IPTC-IIMy XMP) se utilizó el software Adobe Lightroom. Cada sesión de registro incluye un número variable de piezas, cuya finalización queda definida al completar todas las instancias del proceso.

Figure 2: Operational chain of the photographic record. Note: Only the gray boxes with white letters represent actions, while the gray boxes with black letters denote branching moments in the operational chain (adapted fromJäkel, 2024).

Revelado y edición

Dado que se trabajó con un gran volumen de objetos, los resultados buscados deben conseguirse preferentemente en la toma, siendo el revelado o edición de los archivos digitales el mínimo posible, es decir, solo algunas modificaciones tendientes a la normalización de las imágenes3. Estas incluyen: re-encuadre de la imagen, tono o temperatura, contraste y exposición. Esta última resulta conveniente al trabajar con archivos RAW, y se orienta con el uso del histograma y criterios de análisis de la imagen basados en el sistema de zonas y el rendimiento tonal. Como parámetro fotográfico general, se espera un histograma que agrupe gran parte de los datos en los negros o sombras (para fondos negros) y en los blancos o altas luces (para fondos blancos), y una distribución en los tonos medios del resto de los valores de exposición correspondientes al objeto y a la escala IFRAO, con lo cual las mencionadas modificaciones deben tender hacia esta configuración. Dado que Adobe Lightroom ofrece la posibilidad de revelados simultáneos en lote, el proceso de edición de las imágenes se realiza sobre el conjunto de la serie fotográfica referida a un objeto particular por vez. La posibilidad de sincronizar los cambios hechos en una imagen al resto de las imágenes, destaca aún más la importancia de la estandarización de las tomas: si las fotografías fueron tomadas de forma idéntica, las modificaciones serán igualmente efectivas para todas las imágenes correspondientes a una pieza.

Esta etapa del trabajo incluyó, asimismo, la exportación desde el programa de los archivos definitivos que serán almacenados (en formato TIFF) o que estarán disponibles en el repositorio para su descarga (JPG). Aquí se efectuó la gestión de metadatos y fue definido el renombre de los archivos y su ubicación de acuerdo con la organización de las carpetas, lo cual se fue realizado también en lote (por cada serie correspondiente a un objeto) según los pasos detallados en la Tabla 2. Posteriormente, al tiempo de revisar la correcta exportación, se agregó al nombre de cada archivo, una letra minúscula indicando la norma o secuencia de fotografiado: MLP-Ar-BMB-49a.tif; MLP-Ar-BMB-49a.jpg o MLP-Ar-BMB-49b.tif; MLP-Ar-BMB-49b.jpg.

Tabla 2: Procedimientos a realizar en computadora (tomado de Jäkel, 2024).

| 1 | Importación | Desde cámara (RAW) | Descarga por cable directamente desde la cámara a la PC, al finalizar cada secuencia (1 secuencia= 1 objeto) siempre en el mismo orden |

|---|---|---|---|

| 2 | Revelado | 2a. Modificaciones | Se realizan las correcciones mínimas (bajar las sombras para eliminar el fondo, bajar las altas luces en caso de haber reflejos, revisar temperatura, exposición, encuadre y detalle de la pieza, y retocar contraste y saturación). |

| 2b. Sincronización | Se sincroniza la modificación a todo el lote seleccionado. | ||

| 3 | Exportación | 3a. TIFF | Crear carpeta de la pieza y guardar en subcarpeta TIFF (Profundidad de bit=8 bit x componente sRGB = 24 bit final compresión ZIP) |

| 3b. JPEG | Guardar en subcarpeta JPEG dentro de la misma carpeta (300 dpi, calidad máxima o mínima compresión = 100) | ||

| 4 | Renombre | 4a. En software | Establecer el nombre de la pieza como nombre del lote, más una numeración correlativa (1,2,3,4,5,6) para cada imagen de forma correlativa a la norma |

| 4b. En carpeta | Revisar que las exportaciones se hallan realizado correctamente y que el orden de la secuencia sea el correcto, y reemplazar en cada archivo, el numero correlativo por la letra correspondiente a la norma (a,b,c,d,e,f) |

Equipo técnico utilizado

Se montaron dos estudios fotográficos, uno con luz natural en el laboratorio-taller 5 y otro oscuro en uno de los tres depósitos de la División (depósito 25). El equipo fotográfico consta de dos cámaras DSRL Nikon D3500, cada una munida de un objetivo Nikkor Zoom 18-55 mm. Se utilizaron fuentes de luz LED, flashes con disparador de radiofrecuencia, soportes de plastilina, globos rellenos con harina y bolsas de arena de diferentes tamaños, fondos de tela de algodón blanco y negro, modificadores (difusores) en particular softbox, paraguas y caja de luces. Asimismo, se emplearon trípodes y estativos para trabajar con cámara fija, y otros accesorios y recursos, tales como filtros (UV y polarizadores) y parasoles.

Aplicación de técnicas fotográficas para problemas específicos

Algunas piezas poseen ciertas particularidades (p. ej., grandes dimensiones o superficies extremadamente pulidas) por lo que se implementaron técnicas específicas. Tal es el caso de los textiles (Figura 5), algunos de los cuales superan los cuatro metros de largo. Por ello es difícil su registro en una única toma y se debió recurrir al armado de un mosaico o panorámica: un único archivo formado por un número mayor de fotografías que cubren una porción del total, acopladas luego mediante un software de costura de imágenes o panorámico. Si bien este recurso técnico resultó de gran utilidad, implica algunos aspectos a considerar. Es necesario que las tomas se realicen de forma idéntica, cuidando que las variables, la distancia cámara objeto y distancia focal sean iguales, así como la orientación perpendicular del eje óptico con respecto al plano del textil. Además, es importante que la iluminación sea pareja y muy similar en todas las tomas. Asimismo, se debe establecer un balance en la cantidad de imágenes, cuya cobertura debe quedar superpuesta idealmente en un 15 a 30%, ya que un gran número de imágenes asegura una mayor resolución, pero supone dificultades en términos de procesamiento.

Otro caso para mencionar es el aporte fotográfico a la técnica de fotogrametría, utilizada en piezas específicas tales como el disco de Lafone Quevedo (Museo de La Plata, 24/08/2022), permitiendo el modelado 3D, con una precisión mayor a la lograda con escáner. Para la aplicación de esta técnica, se fijó la cámara mediante trípode en tres posiciones con diferentes ángulos verticales, colocando el disco en una plataforma giratoria con fondo blanco, e iluminando con flashes colocados en dos pies laterales con softbox, y pantallas de rebote para eliminar las sombras. Se realizó una toma cada 10° girando manualmente el objeto y repitiendo el proceso para cada cara (216 tomas) utilizando una alta resolución. El uso de flash permitió contar con un nivel de iluminación suficiente para trabajar con un diafragma cerrado y lograr una buena profundidad de campo, de modo tal de no perder nitidez, asimismo, se utilizó un filtro polarizador para evitar reflejos indeseados. Es importante destacar que la técnica fotográfica aplicada a la fotogrametría busca obtener una nube de puntos lo más representativa posible de la superficie de la pieza, de forma tal de suministrar un insumo de calidad al software utilizado para el modelado4.

Escaneos

Para el escaneo del material documental se siguió utilizando la Guía General de Digitalización de Documentos (SNDDH, 2019) (Tabla 3). En imágenes de consulta del repositorio se utilizó el formato JPG5, con baja compresión y con 300 dpi de resolución, mientras que para imágenes de resguardo o master, se utilizó el formato TIFF6, sin compresión y en general con 600 dpi de resolución. Las resoluciones de las imágenes pueden variar según su tamaño, por ejemplo, para una diapositiva o negativo de 35 mm la resolución de escaneo será mayor y, por el contrario, en ilustraciones de grandes formatos la resolución será menor. Lo que no varía es su profundidad de color de 24 bits. En cuanto a los documentos digitalizados, para el archivo de consulta se realizó un PDF/A7 y para su resguardo los archivos TIFF del escaneo o de la digitalización originales. Con respecto a los documentos audiovisuales, el formato del archivo de guarda para los videos es AVI y para los audios WAV, y para el formato de consulta, MP48 y M4A9 respectivamente.

Tabla 3: Estándares a seguir en el escaneo de material documental. Nota: Modificado de Guía General de Digitalización de Documentos, SNDDH, 2019.

| Material original a digitalizar | Resolución de escaneo | Modo de color |

|---|---|---|

| Fotografías | 600 dpi | Color a 24 bits |

| Negativos formato grande (vidrio y celulosa) | 800 dpi | Color a 24 bits |

| Diapositivas y negativos 35 mm | 2400/3200 dpi | Color a 24 bits |

| Mapas, planos y dibujos (hasta A4) | 600 dpi | Color a 24 bits |

| Mapas, planos y dibujos (superior a A4) | 300 dpi | Color a 24 bits |

| Fichas en cartón | 600 dpi | Color a 24 bits |

| Cuadernos, diarios, inventarios | 600 dpi | Color a 24 bits |

| Video | H264 | (formato .avi) |

| Audio | 96000 khz y 24 bits | (formato .wav) |

Creación del repositorio digital Culturalis

La creación del repositorio digital Culturalis (https://culturalis.mlp.fcnym.unlp.edu.ar/) es el resultado de las actividades previas de normalización de las bases de datos y del registro digital de las colecciones de la División Arqueología. Para la puesta en marcha, el Gabinete de Informática de la FCNyM instaló el software DSpace 7.4 de código abierto diseñado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) para gestionar repositorios de archivos (textos, imágenes, audios, videos). A su vez, se contó con la participación del personal de la Biblioteca de la FCNyM, autores de este trabajo (LC, PA e IJ) quienes desarrollan y administran el repositorio institucional Naturalis (http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/), creado en el 2002 y que actualmente está migrando sus datos a DSpace. DSpace es utilizado también por otros repositorios nacionales; el repositorio central de la Universidad Nacional de La Plata, SEDICI (http://sedici.unlp.edu.ar/); el repositorio Suquía (https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/) el cual forma parte del Programa Arqueología Digital y el repositorio institucional CONICET Digital (https://ri.conicet.gov.ar) que reúne la producción científica del Consejo Nacional de Investigación y Técnica.

DSpace posee una estructura lógica que se compone de una base de datos para almacenar y organizar información, un motor de búsqueda para la recuperación de información y una interfaz de usuario para interactuar con el sistema. Organiza su contenido en una estructura jerárquica que incluye comunidades, sub-comunidades, colecciones e ítems. Una comunidad puede contener varias sub-comunidades, y a su vez una sub-comunidad puede incluir otra sub-comunidad; de la misma forma una sub-comunidad puede contener una o varias colecciones. Dentro de cada colección, se encuentran los ítems que se componen de los campos que describen a cada objeto digital y de archivos asociados, como imagen, audio, video o archivos de texto (Figura 6).

Estructura de metadatos en Culturalis

El esquema de metadatos que se emplea para la descripción de piezas y documentos es Dublin Core, creado en 1995 y convertido en norma ISO en 2003. Actualmente es uno de los estándares más extendidos para la recuperación de la información en Internet. Sin embargo, ciertos metadatos necesarios para la óptima descripción de las colecciones arqueológicas no son contemplados por Dublin Core, lo cual llevó a la necesidad de crear metadatos acordes a la información relevante que se buscaba describir. Estos metadatos fueron creados ad hoc tomando como referencia los campos utilizados en las bases de datos de la División Arqueología que, a su vez, incluyen los requeridos en las planillas del RENYCOA (para el relevamiento de nuevos hallazgos o colecciones existentes). Estos nuevos metadatos fueron creados en lenguaje xml (lenguaje marcado extensible), en concordancia con Dublin Core y para favorecer la interoperabilidad. Es relevante señalar que DSpace permite la creación de metadatos propios que pueden combinarse con los metadatos Dublin Core.

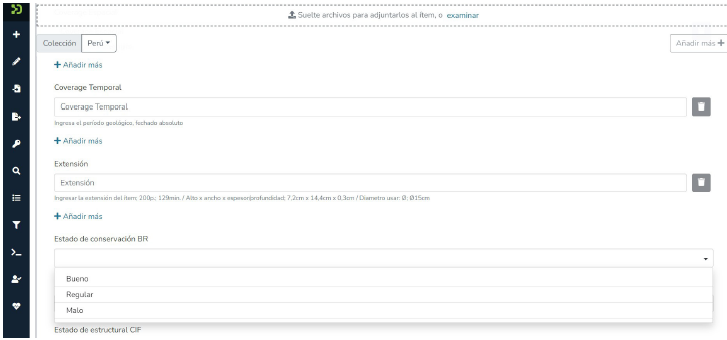

A los nuevos metadatos para la descripción de objetos y documentos se los definió como mlp (estado de conservación, estado de la superficie, estado estructural, características de deterioro y materia prima) y docs (ubicación, tipo de objeto, tipo de soporte y responsable de la carga) (Tabla 4). Éstos fueron diseñados con opciones seleccionables o listas desplegables para simplificar y normalizar la carga en el repositorio de acuerdo con las opciones de las planillas del RENYCOA, otorgando una adecuada descripción de objetos y documentos que, por sus características de simplicidad e interoperabilidad, favorecen el intercambio de información entre sistemas, mejorando su registro, identificación, acceso y visibilidad. Cabe señalar que todos los metadatos, inclusive los creados ad hoc, se pueden “cosechar” o recolectar por cualquier otro repositorio que lo desee a través del protocolo de recolección de metadatos e iniciativa de archivos abiertos (OAI-PMH por su sigla en inglés).

Tabla 4: Metadatos Dublin Core (dc) y metadatos propios (mlp, docs) utilizados en el repositorio Culturalis. Arriba para objetos, abajo para el acervo documental.

| Dublin Core y metadatos propios (objetos) | Descripción | Ejemplo |

|---|---|---|

| dc.title | Título | MLP-Ar-BMB-16500/vasija/Benjamín Muniz Barreto |

| dc.title.alternative | Colección | Benjamín Muniz Barreto |

| dc.identifier.other | Identificador/siglado/otros siglados | MLP-Ar-BMB-16500 |

| dc.type | Tipo | Other |

| mlp.materiaprima | Materia prima | Cerámica |

| mlp.nombredescrip | Nombre descriptivo | Vasija |

| dc.description | Descripción, decoración, forma | Vasija abierta tipo Kero con pintura polícroma |

| dc.coverage.spatial | Región, país, localidad, sitio arqueológico, latitud y longitud (grados decimales, WGS84) | Perú, Nazca, Cahuachi, Lat: -14.832014, Long: -74.929075 |

| dc.coverage.temporal | Adscripción temporal, cultural, período geológico, fechado absoluto | Nazca, Nazca medio, Holoceno tardío, 1500±50 |

| dc.format.extent | Cantidad (objeto/lote), dimensiones | 1u., 20cm x 8cm |

| dc.description.provenance | Autor, editor, custodio | División Arqueología del Museo de La Plata - FCNyM - UNLP |

| dc.language.iso | Idioma | Es |

| mlp.estadodeconservacion y otros | Estado de conservación, estado de superficie, estado estructural, deterioro químico, mecánico, biológico, observaciones del estado de conservación | Estado regular, fragmentado, restaurado, desgaste, la pieza presentaba suciedad superficial que fue removida en seco con pincel suave. Posee una parte quemada en la base |

| mlp.registro y otros | Responsable del registro, designación, DNI, fecha de registro | Lorenzo Sofía, Pasante, 2021-12-07 |

| docs.ubicacion y otros | Ubicación topográfica | Depósito 6, Mueble 1, Estante 3 |

| dc.identifier.citation | Cita | MLP-Ar-BMB-16500. Culturalis. División Arqueología, Museo de La Plata, FCNyM, UNLP |

| Dublin Core y metadatos propios (acervo documental) | Descripción | Ejemplo |

| dc.title | Título | MLP-Ar-ARG-G1 / Gran Gruta de Ongamira / Alberto Rex González |

| dc.title.alternative | Colección | Alberto Rex González |

| dc.identifier.other | Identificador/siglado/otros siglados | MLP-Ar-BMB-16500 |

| dc.type | Tipo | Plan or blueprint |

| dc.contributor.author | Autor | Rex González, Alberto |

| docs.objeto y otros | Objeto, soporte, tipo | Dibujo, papel milimetrado, gráfica |

| dc.date.issued | Fecha elaboración | 1950 |

| dc.description | Descripción, contenido, anotaciones originales, palabras clave, factura, técnica | Plano de la Gruta de Ongamira con su perfil estratigráfico, gruta; cueva; Ongamira; Rex González; perfiles, técnica mixta |

| dc.coverage.spatial | Región, país, localidad, sitio arqueológico, latitud y longitud (grados decimales, WGS84) | Sierras Centrales, Argentina, Córdoba, Capilla del Monte, Ongamira, Lat: -30.775006, Long: -64.403250 |

| dc.coverage.temporal | Adscripción temporal, cultural | -- |

| dc.format.extent | Número de páginas, dimensiones | 1p., 163 cm x 75 cm |

| dc.description.provenance | Editor, custodio | División Arqueología del Museo de La Plata - FCNyM - UNLP |

| dc.language.iso | Idioma | Es |

| mlp.estadodeconservacion y otros | Estado de conservación, estado de superficie, observaciones del estado de conservación | Estado Regular, tiene suciedad y manchas |

| mlp.registro y otros | Responsable del registro, designación, DNI, fecha de registro | Zorzoli Camila, Pasante, 2021-11-18 |

| docs.ubicacion y otros | Ubicación topográfica | Laboratorio 2, Mueble 1, Estante Inferior |

| dc.identifier.citation | Cita | Rex González, Alberto. 1950. "Gran Gruta de Ongamira". MLP-Ar-ARG-G1. Culturalis. División Arqueología, Museo de La Plata, FCNyM, UNLP |

Carga de datos y propiedades de DSpace

Para la carga manual de objetos y del acervo documental, Culturalis posee formularios distintos. Cada formulario contiene sus respectivos metadatos para ser completados y van acompañados de información adicional para la carga (Figura 7).

Figure 7: Data upload in DSpace. Guidance is shown for upload in the “Temporal Coverage” and “Extent Format” fields, below the dropdown list for selection in the “Conservation” field.

Cada ítem en DSpace describe objetos y documentos por medio de sus metadatos permitiendo que ciertos campos, de ser necesario, queden ocultos para los usuarios. Es decir, sólo visibles por el/la administrador/a o gestores/as. Esto permite restringir campos con información sensible o de uso interno, como el estado de conservación, los datos del responsable de la carga, la ubicación topográfica de las piezas o embargos temporales, como suele suceder con datos primarios de investigación. A su vez, DSpace ofrece, en cada ítem, la imagen de la pieza en miniatura pudiendo descargarse libremente si son archivos JPG. No así con aquellos archivos TIFF de alta resolución, que se debe pedir autorización para la descarga, uso y publicación a quien administra las colecciones. DSpace permite además de la carga manual, realizar la importación por lotes, pudiendo incorporar varios registros a la vez, previamente cargados en una planilla de cálculo y convertidos luego a un archivo CSV. Para completar la importación, se deben crear carpetas con el archivo CSV junto a la serie de archivos de fotografías correspondientes mediante el uso del programa SAFBuilder.

Cabe mencionar que, además del armado de documentos guía para estandarizar el formato, sintaxis y alcance de contenido de cada campo, dos de los autores (PA e IJ) están elaborando un manual de procedimientos y carga de datos en DSpace 7.4: Culturalis: Manual de procedimientos y carga de datos en el que se detalla la organización y el entorno en DSpace, las particularidades de Culturalis y se plantean las directrices en la semántica y alcance de contenido de los diferentes campos. Para ello, se utilizan como referencia los protocolos de RADAr y el manual de procedimientos y recomendaciones para subir objetos digitales en el repositorio digital Suquía (Prado, 2018). El objetivo del manual es proporcionar una guía a quien administre la plataforma, facilitar la comprensión del sistema y generar directrices para la normalización de los datos, procurando las mejores prácticas para la gestión de los contenidos.

Colecciones digitalizadas hasta el momento

Las colecciones arqueológicas que se digitalizaron a lo largo del proyecto y están siendo subidas al repositorio incluyen 4.300 registros (si se contemplan los lotes, la suma asciende a más de 7.000 objetos), algunas de ellas fueron registradas en su totalidad y otras parcialmente. Dichas colecciones son: Benjamín Muniz Barreto, Francisco P. Moreno, Samuel Lafone Quevedo, Florentino Ameghino, Juan B. Ambrosetti, Clemente Onelli, Luis María Torres, Carlos G. Burmeister, Joaquín V. González, Richard Wichmann, José Speroni, Abel Ojea, Ángel Cabrera Latorre, Pedro Pico, Estanislao Zeballos, Ingeniero Ballestero, Emilio Granzelli, Alberto Rex González, Anne Chapman, Abraham Rosenvasser, Robert Lehmann-Nitsche, Arístides Martínez, Carlos Ball Lima, Bernardo Dougherty, Rodolfo Raffino, Félix F. Outes, Carlos Bruch, Max Schmidt, Fernando Márquez Miranda y Pedro G. Velasco. Poseen una amplia cobertura geográfica (Argentina, Perú, Ecuador, México, Nicaragua, Sudán, Egipto, Bélgica, Francia, Italia, Grecia), temporal y cultural empleados en distintas partes del mundo (Períodos temprano/medio/tardío, Desarrollos Regionales, Inca, Colonial, Histórico, Formativo, Intermedio Temprano, Moche, Chimú, Tiahuanaco, Período Faraónico, Ramésido, Meroítico, Clásico, Cartaginense, entre otras categorías utilizadas para clasificar y ordenar el registro arqueológico).

Además, se han continuado las tareas de digitalización del acervo documental de la División que se iniciaron previamente. Un antecedente importante fue en 2017 y 2019 cuando la División ganó dos subsidios para la Preservación Documental del CEHIPE-Fundación Bunge y Born con los que se digitalizaron 12.326 folios correspondientes a los 92 ejemplares de las libretas, diarios de campo y cuadernos de inventario de la colección Muniz Barreto, documentos únicos por el grado de detalle y la época en la que fueron realizados (entre 1919 y 1929). Esta colección está integrada por 13.151 piezas arqueológicas conservadas por más de 80 años en la División y cuenta con un gran volumen de documentación escrita, gráfica y fotográfica (que se conserva en ca. 5 m lineales de mueble). Su gran valor científico se debe precisamente a la cantidad de información que contienen los documentos asociados a numerosas piezas arqueológicas enteras, que ya no suelen ser recuperadas en las investigaciones contemporáneas.

De la documentación del acervo documental ya han sido digitalizados, en distintas etapas, 5.718 documentos. Entre ellos se encuentran cuadernos de inventario, diarios y libretas de campo, copiadores, catálogos, fichas, actas, expedientes, cartas, fotografías, dibujos, acuarelas, ilustraciones, negativos de vidrio y celulosa, audios, videos, mapas y planos de gran tamaño. Estos últimos, digitalizados durante el transcurso del proyecto. Este material está siendo cargado en el repositorio Culturalis para la consulta.

Para el resguardo de toda la información digitalizada y para mantener el estándar de los niveles de preservación digital que recomienda la NSDA, se tiene copia de las planillas y las fotografías en una PC de escritorio, en dos discos externos USB, en el servidor de la FCNyM y en una cuenta exclusiva de la División para tal efecto en la nube de Google Suite. A su vez, el servidor de la FCNyM posee la información replicada en otro servidor fuera del edificio del MLP.

Conclusiones

Las colecciones digitalizadas estarán continuamente disponibles para la consulta de investigadores/as, becarios/as del MLP, de distintas instituciones del país y del extranjero, docentes y estudiantes universitarios y artistas (especialmente ceramistas y músicos), tal como viene sucediendo hasta ahora de manera presencial. Se espera que Culturalis intensifique el interés científico por el fácil acceso y la mayor difusión de las colecciones, incluidas aquellas poco conocidas que están en guarda en la División. Se ha comenzado a digitalizar también una parte de colecciones únicas como la Muniz Barreto que es la más importante del acervo por razones históricas, científicas, estéticas y museísticas. Es una de las colecciones emblemáticas del NOA y de las más estudiadas del MLP, por lo cual, el acceso tanto a los objetos digitalizados como a los abundantes documentos que los contextualizan, sin dudas incrementará su investigación. Finalmente, el repositorio digital tendrá un dominio propio y estará disponible para la comunidad educativa de distintos niveles y para el público en general en la página web del MLP que recibe alrededor de 500.000 visitas por año.

Con el traspaso de las colecciones a un respaldo digital se busca poner a disposición para la consulta las versiones electrónicas de los documentos y las fotografías de los objetos, lo cual redundará en beneficio de la mejor conservación y resguardo de los originales y mayor accesibilidad a información inédita (p. ej., libretas de campo, fotografías y piezas o colecciones no conocidas). Solo una mínima fracción de los objetos arqueológicos se encuentra exhibida al público en las salas del MLP que recibe un promedio de 300.000 visitantes por año. La digitalización permitirá que las colecciones estén disponibles de manera permanente para su consulta pública en la web. A esto se le suma su utilidad para diferentes investigaciones y la docencia universitaria dado que permitirá contar con imágenes e información única, especialmente la brindada por las colecciones del Paleolítico de Francia, de Egipto o Perú y distintas colecciones clásicas de Argentina (p. ej., Túmulo de Campana, Cañada de Rocha, Intihuasi, Paraná Miní, Los Toldos, Pampa Grande, El Shincal de Quimivil, Tastil, Quilmes, La Ciénaga, Pucará de Tilcara). Con el tiempo, se busca que el repositorio sea incluido en los planes de gestión de datos de los proyectos de investigación financiados con fondos públicos que se desarrollan en la División Arqueología. El propósito de todo el trabajo presentado es ofrecer este repositorio digital para que funcione como lugar de almacenamiento y resguardo a largo plazo de la colección de datos primarios generados con los proyectos de investigación, según lo establecido en la Ley 26.899 de Repositorios digitales institucionales de acceso abierto. El nombre genérico de Culturalis contempla que, en un futuro cercano, el repositorio se amplíe con material etnográfico, antropológico, pictórico e histórico que está depositado en distintas dependencias del MLP. Finalmente, se busca una gestión ágil y precisa del patrimonio cultural de un museo contemporáneo. Por ello, estamos acompañando las políticas de ciencia abierta, uso público de los resultados de las investigaciones y valorización de los repositorios digitales a través de tareas de investigación, docencia, conservación y contextualización histórica de las colecciones.

La Plata, 23 de junio de 2023