El incremento observado en el diagnóstico del trastorno del espectro autista (TEA) en la infancia constituye un asunto de interés público debido al uso frecuente que requiere de servicios de salud mental y de educación especial, con cifras que se sitúan en 87% y 71% respec tivamente1. Es considerado como un diagnóstico bastante estable desde edades tempranas a lo largo de la vida, con un valor medio de estabilidad de 88% y un rango entre 63% y 100%2. Eso significa que el diagnóstico de TEA perdura más que otros trastornos del neurodesarrollo, como trastornos de lenguaje o de atención. Las varia ciones en la estabilidad pueden obedecer a diferencias en características de la muestra (ej, el tipo de autismo), procedimientos de clasificación/diagnóstico (ADOS, ADIR, diferentes ediciones de DSM) o nivel de inteligencia. El autismo es más estable en el tiempo (85%) que otras categorías como el síndrome de Asperger (47%)3. Así mismo, la asociación de TEA y retrasos en el desarrollo intelectual conlleva mayor estabilidad que en CI superio res a 70 (81%)4.

La trayectoria de severidad del TEA tampoco es totalmente consistente, observándose una variabilidad significativa en los síntomas a largo plazo. Los indicadores de severidad se mantienen estables en 50% de los indi viduos mientras que disminuyen en un 29%, tanto según datos recogidos en la infancia5 como en la adolescencia6. Además, la recuperación del TEA en el tiempo es “frágil”.

Niños y niñas que se han recuperado después de una intervención continúan necesitando apoyo tanto educa tivo como médico transcurridos 10 años, incluso aunque algunos de ellos no reúnen los criterios diagnósticos del trastorno7. Asimismo, una reciente investigación informó que, si bien después de un año más de un 25% de par ticipante no cumplían ya los criterios de un diagnóstico categórico de TEA, mantenían el retraso en una o más áreas del desarrollo8.

Algunos individuos con TEA pueden alcanzar un nivel normalizado de funcionamiento, un fenómeno referido como resultado óptimo (RO) o recuperación efectiva. El conjunto de habilidades tempranas que diferencian inicialmente a niños y niñas con RO incluyen además del CI más alto, menor severidad de síntomas de autismo, mejor comprensión de emociones y de calidad del juego9. En edades mayores se ha comprobado que preadoles centes con una RO tenían puntuaciones en adaptación, comunicación y problemas de conducta que se situaron en el rango medio después de varios años. Superaban las dificultades y se implicaban en el mundo social10. Concretamente, escasas dificultades sociales y pocas conductas repetitivas e intereses restringidos caracteri zaron un clúster con una mayoría de sujetos en los que había remitido el diagnóstico de TEA11.

En cualquier caso, la recuperación es un fenómeno com plejo que incorpora múltiples dominios de funcionamiento. En un reciente estudio de Szatmari et al.12 se realizaron evaluaciones de socialización, comunicación, habilidades de la vida diaria y conductas de internalización y externalización a 272 participantes en la primera infancia (2-5 años, T1) y en la infancia media (T2). Un 78.8% de la muestra obtuvo un rendimiento satisfactorio al menos en uno de los dominios y 23.6% en 4 o 5 dominios. En líneas generales, la variable que tenía una asociación más fuerte con un buen resultado era la puntuación inicial en cada variable (ej, habilidades de la vida diaria o socialización del T1y del T2).

Resumiendo, el conocimiento sobre el funcionamiento cognitivo y social del subconjunto de niños y niñas con TEA que superan el diagnóstico es escaso. El presente estudio se planteó tres objetivos. 1) Determinar la tasa de persistencia/remisión de niños y niñas con TEA en la adolescencia; 2) Comparar características de FE, socio-adaptativas y conductuales de niños y niñas con TEA que experimentan una recuperación con las de niños y niñas que mantienen el diagnóstico en la adolescencia, según criterios del DSM-5 y SCQ; 3) Determinar el porcentaje en los grupos TEA-R y TEA-P que logran en la infancia y en la adolescencia niveles normalizados en FE, socio-adaptativo y conductual.

Materiales y métodos

La muestra en la línea base estuvo integrada por 52 niños y niñas entre 7-11 años que habían recibido un diagnóstico de autismo en servicios de salud mental y neuropediatría de la Comunidad Valenciana. Como confirmación, un miembro de nuestro equipo administró el ADI-R13 y el cuestionario de Co municación Social (SCQ14). Todos los participantes cumplieron en el tiempo 1 los criterios de TEA del DSM 515, según padres y profesores. Cinco años después, el seguimiento contó con 45 adolescentes. Trece (TEA-R) no cumplieron criterios de TEA ni en DSM-5 ni en SCQ versus 32 (TEA-P) que cum plieron ambos criterios. La edad media del grupo TEA-R en T1 fue 8.8 y en T2 = 12;y CI en T1 = 109 y en T2 = 107. La edad media del grupo TEA-Pen T1 = 8.6, en T2 = 12.5;y CI en T1 = 99.4 y en T2 = 99.

En el seguimiento, 46% de TEA-R estaban en aula ordina ria sin apoyo y 38% tomaban medicación. En el grupo TEA-P, 13% en aula ordinaria sin apoyo y 41% recibían medicación.

Las pruebas que se utilizaron para llevar a cabo los obje tivos se aplicaron tanto en el tiempo 1 como en el tiempo 2, tras obtener el consentimiento informado de los participantes.

Para la evaluación del Funcionamiento Ejecutivo, se aplicó la versión para el profesor del Inventario de Funcionamiento Ejecutivo (BRIEF16) con 86 ítems que son evaluados en una escala Lykert con las alternativas de nunca, algunas veces, a menudo. Los ítems se agrupan en 8 escalas: Inhibición, cambio, regulación emocional, iniciativa, memoria de trabajo, planificación, organización de materiales y monitoreo. Las puntuaciones directas pueden ser transformadas indicando las puntuaciones más altas un FE peor, marcando una T de 65 el umbral de problematicidad. En este estudio, Cronbach’s α osciló entre 0.78 (iniciativa) y 0.83 (inhibición).

Para la valoración de la Teoría de la mente se utilizaron las estimaciones de padres en los ítems de la subescala avanzada del inventario TOMI, con índices excelentes de especificidad y sensibilidad17. Informa sobre la competencia para hacer inferencias de segundo orden y juicios sociales complejos, indicando las puntuaciones altas un mejor desa rrollo de ToM.

Se analizaron la socialización y las habilidades de la vida diaria mediante la utilización de la Escala de Conducta Adaptativa Vineland, una entrevista semi-estructurada para padres fiable18, (Cronbach’s α = 0.98). La vida diaria descri be habilidades de cuidado personal (alimentación, vestido, higiene), doméstico y comunitario (uso del dinero, responder al teléfono). La socialización se refiere a relaciones interper sonales, juego y tiempo libre y afrontamiento.

Se midió la conducta prosocial con la subescala del cues tionario de fuerzas y debilidades (SDQ19) que recoge conductas de compartir, trato adecuado con otros niños, empatía o ayuda.

Además, para la valoración de los problemas de conduc ta, los padres cumplimentaron las subescalas del SDQ19 de problemas emocionales, hiperactividad/inatención, problemas de conducta y de relación con los compañeros. En nuestro estudio, los índices de consistencia oscilaron entre α = 0.80 (hiperactividad) y α = 0.63 (problemas con iguales).

Los análisis estadísticos se realizaron con la versión 24 del SPSS. Se examinó la distribución de las variables aplicando Kolmogorov-Smirnov, transformando aquellas que no seguían una distribución normal mediante raíz cuadra da. Se realizaron después análisis de comparación entre TEA-R y TEA-P en medidas de funcionamiento en el T2, utilizando análisis de varianza, considerando significativos los valores p < 0.05. Además se calculó el porcentaje de adolescentes de cada grupo que tenían resultados óptimos en cada variable (normalización), tanto en el tiempo 1 como en el tiempo 2.

Todos los procedimientos cumplieron los estándares del Comité Ético de la Universidad de Valencia (procedimiento número H1425284258543), siguiendo los principios de la declaración de Helsinki de la World Medical Association (WMA).

Resultados

Un 72% de la muestra con un diagnóstico de TEA con tinuaba cumpliendo en la adolescencia los criterios del trastorno según DSM-5 y SCQ. Por consiguiente, la recuperación en nuestra muestra fue del 28.8%.

Diferencias en el T2 entre grupos TEA-R y TEA-P en variables de FE, socio-adaptativas y conductuales:

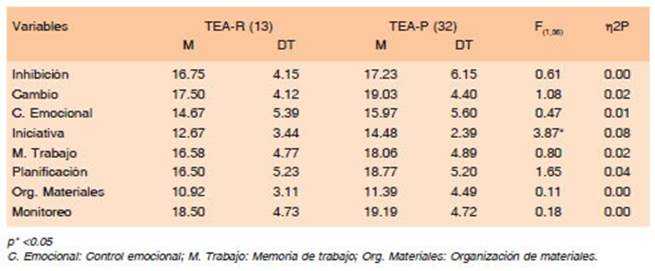

Iniciativa fue la única característica de FE en la que aparecieron diferencias significativas entre los grupos TEA-R y TEA-P, con un tamaño del efecto grande. La planificación se aproximó a la significación, obteniendo un tamaño del efecto mediano. (Tabla 1)

Los ANOVAs de comparación en variables socio-adap tativas y conductuales aportaron diferencias significación entre los dos grupos en la ToM y conducta prosocial así como en problemas con iguales y en total de dificultades, con tamaños del efecto entre medianos y grandes. La hi peractividad se aproximó a la significación con un tamaño del efecto mediano (Tabla 2)

Porcentaje de individuos sin problemas en FE, socio-adaptativo y conductual en los grupos TEA-R y TEA-P en la infancia y en la adolescencia

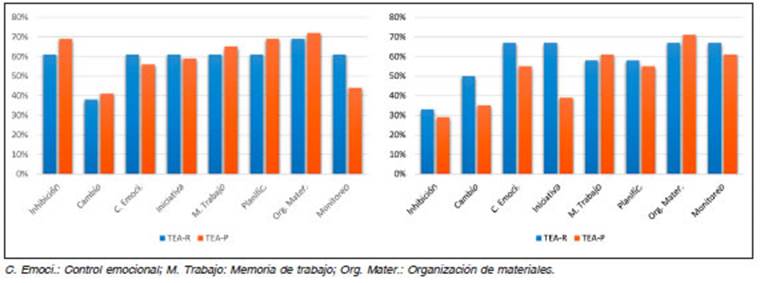

El porcentaje de niños TEA-R y TEA-P que se situa ron por debajo de T = 65 (Figura 1A) en el T1 era muy igualado, excepto en monitoreo donde un 60% del grupo TEA-R versus 44% de TEA-P obtuvo puntuaciones norma lizadas. Sin embargo, se observó una notable diferencia en los porcentajes de los dos grupos en el T2 (Figura 1B) en cambio (50%) y, sobre todo, en iniciativa y control emocional donde en torno al 70% de adolescentes TEA-R presentaron puntuaciones T inferiores a 65.

Fig. 1 1.A. T1.% normalización de Funciones ejecutivas en infancia en TEA-R yTEA-P. 1.B. T2. % de normalización de Funciones ejecutivas en adolescencia TEA-R y TEA-P

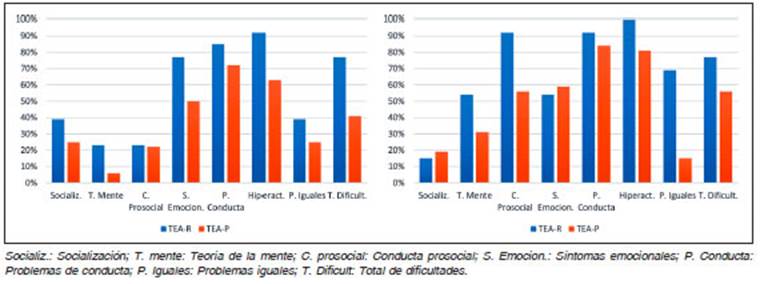

En cuanto al dominio socio-adaptativo y conductual el grupo TEA-R en el T1 alcanzó datos de normalización superiores en todos los aspectos evaluados que el grupo TEA-P destacando hiperactividad y el índice total de difi cultades (Ver Figura 2A). La misma tónica se mantuvo en el T2 (Figura 2B), aunque se acentuaron las diferencias entre las tasas de normalización del TEA-R versus TEA-P en ToM, conducta prosocial y problemas con los iguales.

Fig. 2 2A. T1. % normalización en infancia TEA-R y TEA-P en variables socio-conductuales. 2.B. T2. % normalización en adolescencia TEA-R y TEA-P en variables socio-conductuales

El grupo TEA-R doblaba la tasa de recuperación del grupo TEA-P en estas variables.

Discusión

Un 72% de niños (33) con un diagnóstico de TEA se habían recuperado en la adolescencia. Por consiguiente la figura es bastante consistente con investigaciones previas que aportan tasas de estabilidad diagnóstica en torno al 80%2,4. Pero, como se advierte en la literatura7,8 los adolescentes con TEA-R, aunque no cumplían los criterios diagnósticos del trastorno, seguían necesitando apoyo educativo y médico. Más del 50% asistían a aulas de comunicación y lenguaje o recibían ayuda del profesorado de pedagogía terapéutica.

La comparación entre TEA-R y TEA-P en FE, mostró que, según los profesores, los adolescentes TEA-P te nían significativamente menos iniciativa y planificación. Ambos componentes ejecutivos tienen una notable influencia en la actividad escolar. La iniciativa facilita el inicio de las tareas, generación de ideas, respuestas o estrategias de solución de problemas, mientras que la planificación consiste en el desarrollo previo de los estadios para realizar una actividad. Mayor relevancia tuvieron los resultados de los dominios socio adaptativo y conductual. Concretamente, los padres percibieron un desarrollo mejor de la ToM en los adolescentes con TEA-R. Eran más competentes para realizar inferencias, juicios sociales complejos y anticipar el comportamiento de los otros, mientras mostraron más conductas proso ciales y menos problemas con los iguales y dificultades de comportamiento general que los adolescentes TEA-P. Por consiguiente, estos hallazgos amplían los de otra investigación11, sugiriendo que los adolescentes con TEA-P presentan una combinación de déficit en habili dades de ToM y dificultades sociales.

Por otra parte, nuestros datos evidencian que la recuperación es un fenómeno complejo que incorpora múltiples dominios de funcionamiento12 pero trazan una figura distinta relacionada con la persistencia de la sin tomatología autista. En primer lugar, los individuos con TEA mostraron cambios substanciales entre el T1 y T2 en las funciones ejecutivas de cambio, control emocional e iniciativa, pero con una tendencia contraria en los dos grupos: incremento en los adolescentes TEA-R y dis minución en adolescentes con TEA-P. A pesar de ello, más de un 40% de adolescentes con TEA en remisión presentaron dificultades en la memoria de trabajo y en la capacidad para planificar y organizar la secuencia de comportamientos dirigidos a una meta.

En segundo lugar, la evolución de características socio-adaptativas y conductuales fue clara. Ya en el T1 era menor el porcentaje global de niños sin problemas en el grupo TEA-R, pero la brecha entre los grupos TEA-R y TEA-P se acentuó en el T2, según la estimación de los padres. Como en otro estudio previo10 el grupo TEA-R obtuvo mejores puntuaciones después de varios años en aspectos sociales significativos. Así, un 90% mostró con ducta prosocial y 69% no tenían problemas con iguales. No obstante aproximadamente la mitad de los adolescen tes “recuperados” tenían problemas emocionales, déficits en ToM y socialización, tres aspectos influyentes en las re laciones interpersonales y en la utilización de habilidades de afrontamiento20. Este hallazgo tiene relevancia desde un punto de vista clínico ya que evidencia que, incluso los adolescentes que no cumplen los criterios estrictos diagnósticos del trastorno continuarán necesitando apoyo psicológico y posiblemente médico7.

Nuestro estudio debe ser valorado bajo el prisma de sus limitaciones. La evaluación se llevó a cabo mediante cuestionarios cumplimentados por padres y profesores y habría sido deseable contar con otras fuentes de informa ción directas. Además, el tamaño reducido de la muestra podría no haber tenido el poder estadístico suficiente para detectar efectos significativos. La predominancia de varones y la pertenencia de los participantes a familias de clase media limita también la generalización de los resultados. Por último, pero no menos importante, des conocemos el papel que han desempeñado diferentes intervenciones en los resultados de persistencia/remisión del TEA, ya que no se recogió información sistemática sobre este asunto que permitiera el análisis.