El emplazamiento de ciudades implica cambios estructurales masivos en el hábitat, con consecuencias disímiles en la supervivencia y reproducción de diferentes grupos de organismos, y por ende, en el funcionamiento del ecosistema (Shochat et al. 2006, Seto et al. 2012). Estas consecuencias suelen ser, por lo general, negativas en aquellos grupos con requerimientos más específicos, mientras que pueden ofrecer un mayor abanico de posibilidades para aquellos de hábitos y necesidades más generalistas (McKinney 2006, Cooper et al. 2022). En cualquier caso, la im-plementación en las ciudades de diferentes estrategias para la conservación de la biodiversidad de la región, puede mitigar los efectos negativos generales de la urbanización (Grimm et al. 2008, Rodrigues et al. 2018).

Esas estrategias no solo suponen estudios específicos sobre especies en peligro por profesionales de la biología y carreras afines, que puedan obtener datos de ciencia básica de esas especies en los nuevos ámbitos urbanos. Una modalidad afortunadamente cada vez más frecuente es la ciencia ciudadana, en la que toda la ciudadanía puede ser partícipe de esa generación de datos (Chandler et al. 2017, de Sherbinin et al. 2021), lo cual suele generar resultados complementarios a los producidos por la ciencia básica (Pernat et al. 2021). Se denomina ciencia ciudadana a la "participación intencionada, a título no profesional (como voluntarios), de personas en el proceso científico, que involucra la recolección, análisis y/o interpretación de los datos” (Pocock et al. 2015). Esta modalidad tiene un doble beneficio. Por un lado, se genera un volumen de datos grande, en un periodo de tiempo relativamente corto, y con un esfuerzo de muestreo individual bajo (Aplin et al. 2020, Andreani et al. 2022). Por otro lado, el involucramiento de la ciudadanía en la generación de datos permite al mismo tiempo fomentar una conciencia colectiva en la conservación de la biodiversidad, incluyendo la urbana, y sus ambientes (Peter et al. 2019). Esto tiene enorme relevancia para la implementación de políticas y acciones concretas y efectivas que mitiguen los efectos negativos del Antropoceno en la bio-diversidad y los servicios ecosistémicos (IPBES 2019, Dayer et al. 2020, WWF 2020).

Una estrategia en proyectos de ciencia ciudadana, es utilizar como objetos de estudio a especies emblemáticas, carismáticas y/o de fácil identificación en las ciudades (Norman et al. 2017, Andreani et al. 2022, Koch et al. 2022). El Tucán Grande (Ramphastos toco), por ejemplo, es un candidato ideal para este tipo de proyectos, ya que la generación de conocimientos específicos de su ecología urbana, puede servir también para abordar problemáticas más generales como la dispersión de semillas exóticas hacia ambientes nativos periurbanos (Horta et al. 2018), la incidencia del mascotismo ilegal como práctica social (Regueira y Bernard 2012, Barbarán 2017, Bertonatti 2017), el planeamiento urbano ecológicamente sustentable (Horta et al. 2018) y la educación ambiental como generadora de una conciencia colectiva de conservación de la biodiversidad. A pesar de este potencial, los estudios sobre hábitos urbanos del Tucán Grande a lo largo de su amplio rango de distribución en Sudamérica son escasos, provenientes solamente de Brasil (dos Santos y Ragusa-Netto 2013, Horta et al. 2018, Silva 2019).

"Tucanes en mi Jujuy” es un proyecto surgido en San Salvador de Jujuy (SSJ), en mayo de 2021, que combina ciencia básica, ciencia ciudadana y educación ambiental. En los últimos años, los avistamientos del Tucán Grande en SSJ han sido recurrentes, y ya es considerada una de las especies más conspicuas de su fauna urbana. Esta creciente presencia del tucán en SSJ no ha sido comprobada empíricamente, pero sí se ha advertido un aumento en los reportes de maltrato con hondas, muertes por colisiones en ventanales, electrocuciones, y principalmente su cacería para ser traficado ilegalmente como mascotas. Por estos motivos, el Concejo Deliberante de SSJ declaró en octubre de 2019 de "Interés Municipal” su protección y preservación (Ordenanza N° 7337/2019), y la Legislatura de la provincia de Jujuy lo declaró "Monumento Natural Provincial” en 2020 (Ley N°6195). En dicha ordenanza se estipula la creación de un programa para la protección y concientización respecto de la especie en la ciudad. En este marco surge el proyecto, fruto de un convenio entre el Departamento de Promoción Ambiental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el CCT Salta-Jujuy (CONICET).

El objetivo general que persigue "Tucanes en mi Jujuy” es conocer la ecología urbana del Tucán Grande e involucrar a la sociedad en la generación de ese conocimiento, con la intención de que estos logros aporten a una planificación urbana que contemple la conservación de la biodiversidad, y a una concientización ciudadana acerca de la importancia de preservar la flora y fauna urbanas. En este artículo reportamos los avances del proyecto en relación con el conocimiento de la ecología urbana del Tucán Grande, luego de un año de ejecución, entre mayo de 2021 y mayo de 2022. Específicamente nos propusimos: I) describir la variación espacial y temporal (estacional) en la presencia del Tucán Grande dentro del ejido urbano de SSJ; II) estudiar la composición de su dieta urbana, haciendo énfasis en la frugivoría; III) evaluar la existencia de comportamientos reproductivos en la ciudad, y describir las características del micrositio de nidificación, éxito reproductivo y causas del fracaso de la nidificación; IV) describir la existencia y contextos de otros comportamientos intra (i.e. entre individuos de tucanes) e interespecíficos (i.e. de tucanes con otras especies de aves). Para estos propósitos, utilizamos datos generados mediante ciencia ciudadana y mediante muestreos sistemáticos a campo, en algunos casos combinados, y en otros comparados.

métodos

Área de estudioEl proyecto se desarrolla en la ciudad de San Salvador de Jujuy (SSJ), situada en un valle dentro de los bosques andinos subtropicales conocidos como Yungas, uno de los dos focos de biodiversidad más importantes de Argentina. SSJ abarca una superficie de 1900 ha, con una altitud de ~1250 msnm. La población se estima en unos 308 000 habitantes. El clima es subtropical, con temperaturas medias anuales entre 5.5°C y 30°C; las precipitaciones son estacionales, con una media anual de 780 mm, los cuales se concentran entre noviembre y marzo. La ciudad está atravesada de oeste a este por dos ríos, Grande y Xibi-Xibi, entre los que se desarrollan los principales centros comerciales y administrativos. Al norte y al sur se sitúan barrios principalmente residenciales con edificios en su mayoría bajos. Las áreas protegidas municipales suman 35 ha (Malizia et al. 2021). Una de estas áreas, el Parque Botánico "Barón Carlos María Schuel”, se encuentra en la periferia norte e incluye un parche de vegetación nativa de Yungas en buen estado y con una implementación efectiva de estrategias para su conservación. La otra zona urbana protegida es un bosque de ribera a lo largo del río Xibi-Xibi, que se ha convertido recientemente en un "parque urbano” para actividades recreativas. Además, SSJ cuenta con numerosas pequeñas zonas verdes, plazas y extensos jardines, especialmente en la zona norte. Tanto la ciudad como sus alrededores están incluidos en la Reserva de Biosfera de las Yungas (UNESCO) (Malizia et al. 2021).

Especie de estudioEl Tucán Grande (Ramphastos toco', O. Piciformes) es un ave nativa de Sudamérica, con amplia distribución en Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina. En Argentina, se encuentra en Jujuy, Salta, y Tucumán, con una mayor abundancia en elevaciones intermedias y bajas de las Yungas Australes (i.e. Selva Montana y Pedemontana, hasta 1750 msnm), e ingresando esporádicamente en áreas de transición con el Chaco seco. También ocurre en la selva Atlántica de Misiones y Corrientes, y en el chaco húmedo del este de las provincias del Chaco y Formosa (Short y Horne 2002, Ortiz et al. 2011, Blendinger 2012, eBird 2021). Es la única especie de tucán que no es abundante en selvas y bosques primarios, sino que frecuenta más los bordes de bosques y selvas en galería, parches de bosque en sabanas y áreas abiertas, rurales, y suburbanas (Short y Horne 2002, Di Giacomo 2005). También se lo encuentra en áreas urbanas que tienen muchas áreas verdes (Short y Horne 2002, dos Santos y Ra-gusa-Netto 2013, Horta et al. 2018). Es la especie más grande de tucán: mide entre 55 y 61 cm de largo y pesa entre 500 y 860 g (Short y Horne 2002). Como en las otras especies de tucanes, su principal atractivo es la coloración y gran tamaño del pico, el cual puede alcanzar 1/3 de su longitud total (~20 cm) (Short y Horne 2002). Se alimenta principalmente de frutos, completando su dieta con artrópodos, anfibios, reptiles, y huevos y pichones de otras aves (Short y Horne 2002, Ragusa-Netto 2006, Bodrati y Salvador 2015, Mores-co 2019, Silva 2019). En áreas urbanas de Brasil, los pocos estudios sobre la dieta del Tucán Grande (dos Santos y Ragusa-Netto 2013, Silva 2019) ratificaron que también en estos ambientes se alimenta principalmente de frutos carnosos, con una leve preponderancia de especies de plantas exóticas sobre las nativas disponibles (dos Santos y Ragusa-Netto 2013). Se los puede ver en grupos, como la mayoría de las especies de tucanes (Short y Horne 2002), de hasta 20 individuos (Di Giacomo 2005). Sin embargo, no hay estudios específicos sobre el nivel y variación temporal del gregarismo en el Tucán Grande. Nidifican durante la primavera y el verano australes (octubre a febrero), en cavidades de árboles previamente formadas por degradación de la madera producida por hongos y otros microorganismos, o por excavación de pájaros carpinteros de gran tamaño (e.g. del género Campephilus) (Short y Horne 2002, Di Giacomo 2005). Colocan entre 2 y 4 huevos blancos, que incuban ambos miembros de la pareja durante 17-18 días, los pichones son cuidados y alimentados dentro de la cavidad por 43-52 días (Short y Horne 2002, Di Giacomo 2005, de la Peña 2019). La reutilización de cavidades no ha sido reportada, y tampoco se sabe mucho del tamaño y características de sus territorios. No hay, a la fecha, reportes ni menciones de nidificación en ambientes urbanos.

El hecho de que el rango de distribución del Tucán Grande sea amplio, que no necesite obligatoriamente de bosques o selvas primarios, que registre una abundante presencia en áreas protegidas a lo largo de su distribución, y que tolere y se reproduzca en áreas abiertas forestadas, hace que su estado de conservación sea clasificado como de Preocupación Menor (BirdLife International 2017). Sin embargo, como es frecuentemente capturado y vendido ilegalmente como mascota, se lo incluye en el Apéndice II de CITES. Precisamente, en el noroeste argentino los pobladores locales lo perciben como una de las aves más “usadas”, no solo para el comercio, sino también como alimento o cazadas por considerarlas perjudiciales para sus sembrados (Barbarán 2017). De 2016 a 2021, el Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu, Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy), recibió 31 tucanes de diferentes localidades jujeñas, de los cuales solo 5 pudieron ser devueltos a su ambiente. Además, en el Parque Nacional El Rey (Salta) e Iguazú (Misiones) es considerada una Especie de Vertebrado de Valor Especial por el Sistema de Información de Biodiversidad (APN 2021). Más allá de estas preocupaciones, percepciones y categorizaciones, no existen estudios detallados o proyectos de conservación acerca de la incidencia de su comercialización ilegal ni de otras amenazas sobre su estado poblacional (Regueira y Bernard 2012, Bertonatti 2017).

Trabajo de campoPara entender la variación estacional y espacial en la abundancia de tucanes, así como la dieta en áreas urbanas, colectamos datos provenientes de dos fuentes: ciencia ciudadana y muestreos sistemáticos. Los datos de ciencia ciudadana se originan en la participación de los habitantes de SSJ a través del llenado de un formulario de Google, el cual se mantuvo como una publicación fija desde mayo de 2021 en el encabezado de las redes sociales del proyecto (Facebook e Instagram: @tucanesenmijujuy). En ese formulario, los ciudadanos reportaron la presencia de tucanes en SSJ, proveyendo información de fecha y hora de la observación, ubicación/barrio (Material

Suplementario 1), número de individuos, edad (i.e. juveniles o adultos), y comportamiento: 1) alimentación, preferentemente incluyendo la especie y el ítem consumido: frutos, flores, insectos, huevos/pichones de otras aves, otros; 2) nidificación; 3) persecución, en los casos en los que los tucanes fueron vistos siendo perseguidos por otras aves, pero no se ve que lleve nada en el pico; 4) interacciones sociales entre tucanes, como acicalamiento, picotazos, entre otros comportamientos. Para facilitar la identificación de individuos juveniles y adultos se colocaron fotografías en el formulario de Google. La identificación de las plantas cuyos frutos fueron consumidos, y sus estatus de especies exóticas o nativas de la región NOA, sigue a Grau et al. (2016). A los efectos de este artículo se incluyen reportes recibidos desde el lanzamiento del proyecto el 1° de mayo de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022. La difusión del proyecto y de la mecánica de participación a través del llenado del formulario se realizó a través de entrevistas en medios audiovisuales locales y provinciales, por ejemplo entrevistas radiales y televisivas, y de eventos en vivo transmitidos por plataformas de internet; al mismo tiempo, participamos en ferias ambientales y científicas, generalmente desarrolladas en puntos de la ciudad con alta concurrencia de ciudadanos. De esta manera, se buscó alcanzar un público general sin restricciones.

Para la realización de los muestreos sistemáticos, se dividió el mapa de SSJ en una grilla de 44 celdas de 300 x 300 m cada una (Fig. 1), siguiendo un diseño de muestreo similar al utilizado para analizar la avi-fauna de otra ciudad del noroeste argentino (Haedo 2015). En cada muestreo participaron cuatro personas, cada uno realizando los conteos en celdas diferentes, de manera independiente. Para aumentar las probabilidades de detección, en cada celda se establecieron dos puntos de conteo, separados entre sí, y con puntos de celdas adyacentes, por al menos 200 m. Esta distancia se determinó en base a muestreos preliminares en el área urbana de estudio y a bibliografía (Marsden 1999, Ragusa-Netto 2008). El tamaño corporal mediano de los tucanes, el colorido de sus picos, la alta sonoridad de su canto, y el ruido de sus aleteos, permiten detectarlos a ~100 m de un observador (Ragusa-Netto 2008). En cada punto de conteo se censó la abundancia de individuos de Tucán Grande con la ayuda de binoculares, y se describieron los mismos comportamientos detallados anteriormente (para el formulario de Google) durante 10 min. Ambos puntos de conteo de una misma celda fueron realizados el mismo día y por el mismo observador, quien luego de concluir el primer punto se trasladó al otro. Considerando el tiempo que insumió el conteo y el que fue necesario para el traslado entre puntos, cada observador fue capaz de censar la presencia de tucanes en un máximo de tres celdas (i.e. seis puntos de conteo) en un día. Debido a la baja frecuencia con la que los tucanes bajan al suelo (Short y Horne 2002), y a que se alimentan principalmente de frutos en la copa de árboles (Ragusa-Netto 2006, 2008, dos Santos y Ragusa-Netto 2013), asumimos que la pérdida de datos por tucanes no avistados por estar dentro de propiedades privadas a baja altura, ha sido insignificante.

Figura 1. Mapa de San Salvador de Jujuy (Jujuy, Argentina), con los 44 sitios de muestreo, correspondientes al centro de cada celda de 300 x 300 m, de la grilla con la que se dividió el área urbanizada de la ciudad.

Los muestreos se realizaron entre el amanecer y las 2.5 h posteriores. Este rango horario implica que parte de los muestreos se realizaron durante el alto tránsito vehicular y peatonal que supone el comienzo de la jornada en establecimientos escolares y laborales. Las observaciones de todas las celdas se realizaron en una ventana temporal de hasta 12 días. Se realizaron dos muestreos por estación del año, uno al principio y otro al final de la estación correspondiente: invierno temprano (1-13 de julio de 2021); invierno tardío (8-20 de agosto de 2021); primavera temprana (5-17 de octubre de 2021); primavera tardía (16-28 de noviembre de 2021); verano temprano (7-19 de enero de 2022); verano tardío (15-27 de febrero de 2022); otoño temprano (4-16 de abril de 2022); otoño tardío (17-29 de mayo de 2022).

Para el monitoreo del interior de cavidades de árboles señaladas como potenciales nidos, ya sea por reportes de ciudadanos u observadas por el grupo de trabajo durante muestreos sistemáticos, utilizamos un palo telescópico, cuya extensión máxima es de 15 m. En su ápice colocamos una cámara inalámbrica, cuya señal es transmitida a un visor. En el caso de confirmar que se trataba de un nido de Tucán Grande, tomamos las siguientes características del árbol nido: especie, altura del árbol, diámetro a la altura del pecho (DAP), altura, medidas y orientación del hueco de entrada, profundidad de la cavidad (i.e. distancia entre el hueco de entrada y la base), y origen de la cavidad (i.e. si fue excavado por algún pájaro carpintero o generado por la descomposición de la madera realizada por hongos, insectos y microorganismos).

Análisis estadísticosPara evitar perder independencia en los registros, y en el caso de que se hayan registrado tucanes en ambos puntos de conteo de una sola celda, solo se consideró el registro con mayor cantidad de individuos, o el registro de solo uno de los puntos de con-teo en el caso que haya habido la misma cantidad de individuos. Estos registros en ambos puntos de una misma celda ocurrieron en 4 de las 38 celdas en las que se detectaron tucanes a lo largo del periodo reportado. Para evaluar la variación estacional en el número de individuos por avistaje, se realizó un Test de Kruskal-Wallis, debido a la falta de normalidad de esa variable, y luego de comprobar la homocedasticidad entre muestras mediante un test de Levene (gl = 3; F = 0.751; P = 0.522). Para este análisis se combinaron los datos de ciencia ciudadana y muestreos sistemáticos, categorizándolos en las cuatros estaciones del año: otoño, invierno, primavera y verano. Comparaciones post-hoc se realizaron con pruebas de Mann-Whitney entre los avistajes de cada par de estaciones del año, con una corrección de Holm. En todos los casos, el nivel de significancia estadística fue de 0.05. Los análisis y sus gráficos resultantes fueron realizados usando los paquetes ‘car’ (Fox y Weisberg 2019), ‘ggplot2’ (Wickham 2016) y ‘stats’ del software R (R Develop-ment Core Team 2022).

RESULTADOS

Luego de 13 meses de ejecución, el proyecto ha empezado a instalarse y darse a conocer localmente a través de la participación en dos ferias ambientales, ocho entrevistas en diferentes medios de comunicación locales (radio, TV y medios virtuales), un simposio provincial y 22 charlas en 17 establecimientos educativos, tanto de nivel primario como secundario.

Esta difusión del proyecto ha fomentado una participación ciudadana considerable, que se puede ver reflejada en el reporte de 446 avistajes de tucanes en 203 días de los 395 transcurridos en ese periodo, realizados por 155 ciudadanos diferentes, en 25 de los 38 barrios de la ciudad (Material Suplementario 1).

Variación estacional en la abundancia del Tucán Grande

El Tucán Grande mostró una marcada variación en cuanto a su abundancia en el área urbana de SSJ, como lo muestran tanto los datos de ciencia ciudadana (n = 1287 individuos registrados en 446 avistajes), como los recopilados en los muestreos sistemáticos (n = 98 individuos registrados en 35 avistajes). En ambos casos, se observó una mayor presencia de tucanes (i.e. tanto en su abundancia como en la cantidad de avistajes) durante el otoño e invierno, a partir de cuando su presencia empezó a disminuir marcadamente, llegando a un mínimo en el número de avistajes e individuos entre el fin de la primavera y el comienzo del verano (Fig. 2). Sin desmedro de este patrón general, se registró una merma de individuos entre el fin del otoño y el principio del invierno, también reflejado por ambas fuentes de datos (Fig. 2).

Figura 2. Abundancia de Tucán Grande (Ramphastos toco) en la ciudad de San Salvador de Jujuy (Jujuy, Argentina), reflejada por datos provenientes de los reportes de ciudadanos (arriba) y de los muestreos sistemáticos (abajo). IC = invierno temprano; IF = invierno tardío; PC = primavera temprana; PF = primavera tardía; VC = verano temprano; VF = verano tardío; OC = otoño temprano; OF = otoño tardío.

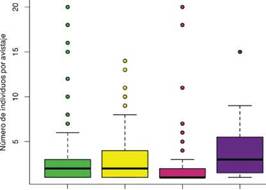

El número de individuos por cada avistaje considerando ambas fuentes de datos combinadas varió también en cada estación del año (H = 13.714, gl = 3, P = 0.003). Durante la primavera se vio una mayor frecuencia de individuos solitarios (mediana = 1 individuo, rango = 1-20 individuos) que en otoño (P = 0.042, mediana = 2 individuos, rango = 1-20 individuos), invierno (P = 0.028, mediana = 2 individuos, rango = 1-14 individuos), y verano (P = 0.007, mediana = 3 individuos, rango = 1-15 individuos) (Fig. 3). Las bandadas más numerosas de tucanes fueron registradas el 22 de septiembre de 2021 y el 25 de mayo de 2022 por ciudadanos que observaron 20 individuos juntos en cada ocasión.

Variación espacial en la abundancia del Tucán Grande

La mayoría de los 446 reportes de ciudadanos se concentraron en 3 de los 25 barrios de SSJ en los que se registraron tucanes: en primer lugar Los Perales (33%) en el NO de la ciudad; luego siguen los barrios Centro (16%) y Bajo La Viña (11%). Ninguno de los otros barrios representó más del 6% del total de individuos avistados (Fig. 4). Si tomamos en cuenta solamente aquellos reportes que ocurrieron en el rango de horas en los que se realizaron los muestreos sistemáticos, se observa un patrón algo diferente. La gran mayoría de los 103 individuos reportados antes de las 09:30 h provinieron de la zona NO de la ciudad: Los Perales (55%) y Marcelino Vargas (19%), mientras que el Centro (5%) y Bajo La Viña (1%) tuvieron escasos tucanes reportados.

Figura 3. Número de individuos de Tucán Grande (Ramphastos toco) por avistajes registrados en San Salvador de Jujuy (Jujuy, Argentina) a lo largo de las cuatro estaciones del año, entre mayo de 2021 y mayo de 2022, combinando datos de ciencia ciudadana y de muestreos sistemáticos. Las líneas negras horizontales en cada caja muestran las medianas, las cajas engloban del primer al tercer cuartil, y las líneas discontinuas verticales son los intervalos de confianza al 95%; los círculos por encima son los datos extremos. El N se refiere a la cantidad de avistajes obtenidos a lo largo de cada estación del año.

En los muestreos sistemáticos se registraron tucanes en 15 de las 44 celdas de muestreo, y aparece un patrón similar a lo reportado por los ciudadanos en ese mismo rango de horas (i.e. antes de las 09:30 h). La mayor cantidad de individuos también fue registrada de manera concentrada en las celdas del NO de la ciudad, ubicadas en los barrios Marcelino Vargas y Los Perales (31% de los individuos registrados en cada uno; n = 98 individuos). Por otro lado, los barrios Centro y Bajo La Viña tuvieron muy escasos registros (0% y 1%, respectivamente), así como tampoco se registraron tucanes en gran parte del resto de la ciudad (Fig. 4).

Figura 4. Variación espacial en la abundancia de Tucán Grande (Ramphastos toco) en San Salvador de Jujuy (Jujuy, Argentina), según datos de ciencia ciudadana (arriba) y de muestreos sistemáticos (abajo). La ubicación de los círculos corresponde al centro de cada uno de los barrios (en el mapa de arriba, delimitados en líneas rojas), y al centro de las celdas de muestreo (en el mapa de abajo), y no necesariamente al lugar preciso donde fueron avistados los tucanes. El tamaño de los círculos refleja el gradiente en el número de individuos registrados con ambas fuentes de datos, a lo largo del periodo mayo ’21 - mayo ’22, entre los valores extremos indicados en la leyenda de cada mapa.

Dieta urbana del Tucán Grande Entre los datos de ciencia ciudadana y de los muéstreos sistemáticos, pudimos obtener 90 reportes de tucanes alimentándose en la ciudad (Tabla 1). El ítem ‘frutos’ fue el más frecuente (81%), y fue reportado en las cuatro estaciones. De las 20 especies vegetales cuyos frutos fueron consumidos, 13 fueron especies exóticas, y en gran medida se trató de frutos carnosos (i.e. con pulpa blanda) (Tabla 1). Todas las descripciones del comportamiento de frugivoría del Tucán Grande en San Salvador de Jujuy, tanto las observaciones de los ciudadanos como las propias en los muestreos sistemáticos, coinciden en que los frutos fueron tragados enteros sin mediar ningún tipo de mandibulación o procesamiento con el pico. Además, en una ocasión se lo observó bebiendo agua de un tanque en el techo de una vivienda.

El ítem alimenticio que siguió en importancia fue el de ‘huevos y pichones de otras aves’ (10%), solamente registrado durante primavera y verano (Tabla 1). Bajo este ítem consideramos aquellos reportes en los que efectivamente se observó a un tucán llevando algún elemento en el pico (huevos o pichones), mientras era perseguido por otra ave. El ítem ‘flores y hojas’ (9%) fue el tercero en importancia, registrándose su consumo solamente en otoño e invierno (Tabla 1). En el caso de las hojas, su consumo estuvo restringido a brotes y yemas, y no a hojas ya abiertas, senescentes o caídas. No se registraron casos de consumo de ningún tipo de artrópodos.

Tabla 1. Ítems de la dieta urbana del Tucán Grande (Ramphastos toco) en San Salvador de Jujuy (Jujuy, Argentina). Solamente en el ítem “Frutos” se especifica el origen nativo o exótico a nivel regional de la especie de planta consumida; el resto de los ítems, tanto animal como vegetal, fueron especies de origen nativo.

Reproducción

Durante la única temporada reproductiva ocurrida a lo largo del periodo de tiempo considerado, se pudo constatar la presencia de dos nidos activos de tucanes dentro del ejido urbano de SSJ, los cuales fueron reportados por ciudadanos; no se encontraron nidos de tucanes durante los muestreos sistemáticos. Uno de los nidos estaba ubicado en un loteo reciente en el borde norte de la ciudad, donde aún se conservaba mucho de la vegetación típica de Yungas. El hueco donde estaba nidificando la pareja de tucanes estaba en un Ceibo (Erythrina crista-galli) de 18 m de altura, y había sido excavado por un Carpintero Lomo Blanco (Campephilus leucopogon). El hueco de entrada estaba en el tronco principal del árbol a 7 m del suelo, y tenía una orientación de 103° con respecto al norte. La cavidad tenía una profundidad de 40 cm. Al revisar el hueco el 19 de noviembre de 2021 comprobamos que había cuatro huevos. Ni en esa visita, ni en varios días posteriores se registró a la pareja de tucanes en los alrededores del nido. Los vecinos adjudicaron el abandono del nido al disturbio provocado por sucesivas visitas de un camión con áridos para la construcción de viviendas, cuya carga fue depositada por varios días a escasos metros del árbol nido.

El otro nido estaba en pleno casco urbano de SSJ, en un Pino Elioti (Pinus elliottii) vivo, de 18 m de altura y un DAP de 0.8 m. La cavidad estaba sobre el tronco principal del árbol, había sido generada por descomposición de la madera, y su profundidad era de más de 1 m. El hueco de entrada estaba a 5.2 m del suelo, tenía aproximadamente 40 cm de alto x 15 cm de ancho, con una orientación de 27°. La cavidad tenía tres pichones en la visita del 12 de noviembre de 2021. Tanto en esa, como en cuatro visitas posteriores, observamos a los adultos ingresar y salir de la cavidad. En una de estas visitas pudimos identificar que ingresaron a la cavidad con frutos de Mora Blanca (Morus alba) en su pico. Los tres pichones abandonaron el nido exitosamente el 27 de diciembre de 2021.

Hubo 46 reportes de ciudadanos que observaron juveniles de Tucán Grande, ya sea solos o junto a adultos, en 14 barrios de la ciudad. Estos reportes ocurrieron en las cuatro estaciones del año: verano (28%), otoño (50%), invierno (18%) y primavera (4%). Los barrios en los que más juveniles fueron reportados fueron Los Perales (33%), Centro (23%), y Ciudad de Nieva (11%).

Otros comportamientos: interacciones intra e interespecíficasLos datos de ciencia ciudadana y de los muestreos sistemáticos nos permitieron identificar tres comportamientos adicionales: acicalamiento y golpes de pico (intraespecíficos), y huida de otras especies de aves (interespecífico). El acicalamiento fue registrado en dos ocasiones, en primavera y verano. El aparente juego entre tucanes con sus picos, fue registrado en ocho ocasiones, en otoño (4), verano (3) y primavera (1). Estas interacciones intraespecíficas siempre se dieron entre dos individuos, tanto entre adultos, como entre adultos y juveniles.

La persecución de otras aves a tucanes (sin contenido en el pico) se observó en las cuatro estaciones del año. En el 87% de estas persecuciones (n = 15), los tucanes fueron vistos huyendo de benteveos (Pitangus sulphuratus); los restantes casos correspondieron a persecuciones por gorriones (Passer domesticus).

discusión

Luego de un año de implementación del proyecto "Tucanes en mi Jujuy”, se han logrado importantes avances en el conocimiento de la ecología urbana de esta ave. Concretamente, la capital de Jujuy tiene una población de tucanes que: 1) es altamente estacional en su presencia, con mayores abundancias durante otoño e invierno; 2) su presencia es altamente variable también en el espacio, siendo los barrios del NO de la ciudad los que mayor frecuencia de avistajes tuvieron; y 3) nidifica dentro del ejido urbano. Si bien la producción de volantones en uno de los dos nidos hallados no se puede tomar como una medida del éxito reproductivo en la ciudad, este dato tiene una gran relevancia debido a que se trata de los primeros reportes de nidifi-cación de la especie en un ambiente urbano. Al mismo tiempo, comprobamos que disturbios antrópicos sostenidos también pueden ser factores de fracaso de la nidificación, provocando el abandono de la puesta. Por otro lado, la alta difusión del proyecto a través de las redes sociales, charlas en escuelas, entrevistas y ferias ambientales permitió empezar a instalar en la sociedad jujeña la necesidad de involucrarse en este tipo de proyectos que persiguen, en definitiva, la protección de la biodiversidad y una consiguiente mejora en la calidad ambiental de la ciudad. Esto se percibe en la alta participación reportando los avistajes de tucanes, y en las devoluciones que recibimos de docentes, comuni-cadores y ciudadanos en general.

La variación estacional en la presencia de tucanes puede responder a la abundancia de su principal alimento, los frutos carnosos (Ragusa-Netto 2006). Las áreas nativas de las Yungas Australes tienen una disminución en la abundancia de biomasa de frutos carnosos durante otoño e invierno (Malizia 2001, Blendinger et al. 2012). En estas estaciones es probable que los tucanes se muevan hacia las ciudades, donde la presencia de numerosas especies exóticas en el arbolado público y de jardines proveen de abundantes frutos carnosos durante gran parte del año, de los que se valen los tucanes para sobrevivir (Ragu-sa-Netto 2008, dos Santos y Ragusa-Netto 2013). En cambio, durante primavera y verano una buena parte de la población de tucanes podría estar moviéndose hacia ambientes periurbanos y bordes de Yungas, no solo porque en estas estaciones se produce el pico de abundancia de frutos carnosos, sino también por la mayor cantidad de árboles con huecos donde reproducirse (Short y Horne 2002, Di Giacomo 2005). A su vez, las chances de observar a los tucanes que persisten y se reproducen en ambientes urbanos durante la primavera pueden verse disminuidas porque la incubación y cuidado de los pichones suelen estar asociados a hábitos más secretivos y de menor actividad, permaneciendo dentro o cerca de las cavidades nido. Este también puede ser el motivo de por qué durante la primavera haya una mayor frecuencia de avistajes de individuos solitarios. En este sentido, se ha observado en un congénere (Ramphastos tucanus) que durante la mayor parte del año viven en grupos de hasta 20 individuos, pero que al llegar la época reproductiva cada pareja se aísla dentro de un pequeño territorio, para luego volver a reunirse al grupo, eventualmente incorporando a los volantones producidos (Short y Horne 2002).

La variación espacial en la presencia de tucanes en SSJ puede obedecer a varios factores no excluyen-tes. En primer lugar, la cercanía a parches o bordes de bosques nativos, la densidad de árboles grandes con cavidades, y una mayor extensión de áreas verdes, son variables estructurales de las ciudades que suelen incidir en la mayor abundancia y riqueza de las aves en general, y de los que anidan en cavidades en particular (Evans et al. 2009, Haedo et al. 2017, Horta et al. 2018, Wood y Esaian 2020). En el caso específico del Tucán Grande en SSJ, podría estar ocurriendo que la zona del NO de la ciudad sea utilizada como área de pernocte por gran parte de la población residente, producto de una potencial mayor densidad de árboles con cavidades, o cercanía a parches de bosques o bordes de bosque nativos. Por ello, en las primeras horas del día fueron mayormente detectados en esas zonas de pernocte, mientras que a medida que transcurre el día se van dispersando a otras zonas de la ciudad, incluyendo el Centro. Otro factor que podría influir en el patrón espacial heterogéneo de ocurrencia de tucanes en SSJ es la existencia de capturas y matanzas de individuos para el mascotismo y comercio ilegal en determinadas zonas de la ciudad. Los tucanes están entre los grupos más traficados para estos fines en Sudamérica, en su gran mayoría de manera ilegal y sin controles (Or-tíz-von Halle 2018). Sin embargo, no existen, hasta lo que sabemos, datos gubernamentales precisos y sistemáticos, ni estudios específicos que aborden la influencia del tráfico de tucanes en sus números poblaciona-les en nuestro país (Barbarán 2017, Bertonatti 2017), por lo que su influencia en la distribución espacial dentro de las áreas urbanas resta por ser aclarado. Por último, los datos provistos por la ciencia ciudadana no están libres de presentar sesgos espaciales (Isaac et al. 2014, Geldmann et al. 2016). Concretamente, el barrio Centro es uno de los más concurridos por las personas, sobre todo en horarios diurnos, lo cual podría estar aumentando desproporcionadamente las posibilidades de detección de tucanes con respecto a barrios más periféricos y con menor afluencia laboral y comercial. Si bien al comparar estas observaciones con las de mues-treos sistemáticos muestran cierta congruencia, dando soporte al patrón observado, el tamaño de los grupos de datos de una y otra fuente son muy disímiles, impidiendo descartar completamente la existencia del sesgo antes mencionado. La continuación del proyecto "Tucanes en mi Jujuy” en el tiempo permitirá clarificar la importancia relativa de estos factores en los patrones espaciales observados en este primer año de ejecución.

La dieta urbana observada en SSJ coincide esencialmente con el patrón observado en ambientes naturales y en otras ciudades, con los frutos carnosos como su alimento principal (Di Giacomo 2005, Ragusa-Netto 2006, Franqa et al. 2009, dos Santos y Ragusa-Netto 2013, Silva 2019). Las áreas urbanas suelen brindar frutos no solo nativos, sino también, y principalmente, exóticos (dos Santos y Ragusa-Netto 2013). El consumo de una gran cantidad de frutos de plantas exóticas por tucanes en las ciudades podría favorecer potencialmente su invasión en hábitats nativos, dado que la forma de consumo observada podría favorecer la dispersión de sus semillas. Varias características definen a los tucanes del género Ramphastos como dispersores de semillas efectivos: 1) tragan los frutos prácticamente sin procesarlos con el pico, disminuyendo así las posibilidades de daño al embrión de la semilla; 2) su tamaño corporal es relativamente grande (comparado con los frugívoros más importantes de las Yungas que son paseriformes; Ruggera et al. 2016) lo que demanda el consumo de gran cantidad de frutos; y 3) tienen una alta capacidad de movimientos diarios, pudiendo moverse hasta ~3 km en 30 min (tiempo que aproximadamente tarda en ser defecada una semilla luego de ser tragada; Holbrook y Loiselle 2007), y hacer vuelos sostenidos (i.e. sin detenerse) por hasta ~5 km (Short y Horne 2002, Holbrook 2011, Horta et al. 2018). Todo esto sugiere que el Tucán Grande en SSJ podría estar moviendo y depositando semillas viables, entre ellas las de especies exóticas, en ambientes nativos periur-banos (Holbrook y Loiselle 2007, Holbrook 2011, Kays et al. 2011, Horta et al. 2018).

Con algunos conocimientos básicos de los hábitos urbanos del Tucán Grande ya obtenidos, el futuro del proyecto "Tucanes en mi Jujuy” se irá abocando a tratar de comprobar algunas de las explicaciones previas expresadas como potenciales. Por ejemplo, análisis detallados de la estructura antrópica y natural (incluyendo la densidad de árboles con cavidades) de cada celda de muestreo permitirán asociar la presencia de tucanes a las variables estructurales del hábitat, utilizando herramientas apropiadas de SIG. La colocación de transmisores permitirán precisar los movimientos espacio-temporales, lugares de pernocte y reproducción, y sitios de deposición de semillas (Holbrook 2011, Horta et al. 2018). Además de continuar con la participación en ferias y charlas en escuelas, creemos que el pronto lanzamiento de una aplicación para teléfonos móviles para el reporte de avistajes nos permitirá incrementar el número de ciudadanos involucrados en la generación de datos. Y en un futuro cercano, convocaremos a diferentes organismos gubernamentales (municipales, provinciales, CONICET) y no gubernamentales (COAs, ONGs) para formar una red que coordine acciones para la educación y preservación del Tucán Grande en la región. Esperamos poder concretar la organización de talleres entre todas estas instituciones para exponer los datos y capacidad de acción desde las variadas perspectivas que supone cada uno de los actores, sobre todo en aspectos aún tan desconocidos como la incidencia del mascotismo y comercio ilegal de tucanes en el NOA.

Por último, los resultados obtenidos y perspectivas a futuro de este proyecto refuerzan lo beneficioso e informativo que es combinar ciencia ciudadana con ciencia realizada por investigadores con experticia, particularmente en investigaciones de ecología urbana (Aplin et al. 2020, Duan et al. 2020, Hall et al. 2021, Pernat et al. 2021, Andreani et al. 2022). De esta conjunción no solo resulta la consecución de grandes volúmenes de datos en poco tiempo y con bajo esfuerzo individual, permitiendo que se aborden diferentes tipos de preguntas simultáneamente, sino que también permite una sinergia entre ciudadanos en la que se fomenta la concientización acerca de la conservación de la biodiversidad, incluyendo la urbana, y la participación activa para lograrla (Chandler et al. 2017, Peter et al. 2019, Dayer et al. 2020, Gracanin et al. 2020, de Sherbinin et al. 2021).

agradecimientos

Agradecemos la colaboración y el apoyo en diferentes actividades sociales prestado por el personal del Departamento de Promoción Ambiental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, especialmente a Cristina Remondegui. Al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Jujuy, que aportó los datos de incautaciones de tucanes por el CAFAJu. Un agradecimiento especial a todos los jujeños que aportaron sus avistamientos, fotos y videos a las redes sociales del proyecto, así como a los docentes y alumnos que nos invitaron a compartir charlas sobre tucanes. Idea Wild y British Ornithologists’ Union brindaron financiamiento y equipamiento para el desarrollo del proyecto. Karina Speziale y tres revisores hicieron valiosos aportes que contribuyeron a la claridad y mejora del manuscrito.

Recibido: 19 de julio de 2022

Aceptado: 30 de noviembre de 2022

uBio

uBio