Introducción

La arqueología de la provincia de Córdoba es conocida tradicionalmente como de las Sierras Centrales (González y Pérez Gollán, 1976), sin embargo, el territorio provincial presenta una gran diversidad de paisajes y ambientes. Hacia el oeste se destacan los cordones montañosos serranos y hacia el este y noreste, encontramos las llanuras. Particularmente en esta última región, se ha recuperado material cerámico y escaso material lítico, manos de mortero y bolas de boleadora (Bonofiglio, 2004; Fabra et al., 2008).

Según Medina et al. (2014), alrededor de los 1.100 años AP se habría producido en la región serrana de la provincia, la incorporación de prácticas agrícolas y es en este momento donde comienzan a aparecer fragmentos de cerámica, que en su mayoría presentan defectos de cocción y baja variabilidad de formas y tamaños, lo cual estaría indicando una fase experimental en el desarrollo de esta tecnología (Laguens y Bonnin, 2009).

Las diferentes prácticas adoptadas, tales como la horticultura, la alfarería y la posterior sedentarización formando aldeas o poblados, siempre complementarias a las estrategias previas basadas en la caza y la recolección, fueron parte de un proceso de diferenciación local, con adaptaciones particulares a distintos ambientes, que introdujeron modificaciones en la vida de estos grupos humanos y le otorgaron particularidades propias en cada caso, permitiendo establecer diferencias identitarias (Laguens y Bonnin, 2009; Medina et al., 2016, entre otros).

Durante este momento, las condiciones ambientales concuerdan con el período denominado “Anomalía Climática Medieval”, que se caracterizó por presentar un clima cálido y húmedo, interrumpido por una corta fase más fría y seca. Es aquí, cuando se produce un incremento en las precipitaciones y, por ende, un aumento en las distintas cuencas de la región central (Piovano et al., 2009). Las salinas se convirtieron en lagos y la laguna Mar Chiquita creció hasta alcanzar una dimensión similar a la actual (Laguens y Bonnin, 2009).

Por otro lado, las evidencias aportadas por los estudios isotópicos indican una incorporación más temprana de los recursos vegetales cultivados en las pampas de altura, llanura extraserrana y región Noreste, mientras que en el Valle de Traslasierras fue posterior (Fabra y González, 2019). La información sugiere que la introducción de estas prácticas se habría incorporado de manera gradual en distintos momentos y siempre de manera complementaria a la caza y la recolección (Laguens y Bonnin, 2009). A su vez, la propuesta de una economía mixta sostenida a lo largo del tiempo es respaldada por múltiples estudios que demuestran un uso intensivo del paisaje y una riqueza taxonómica de recursos alimenticios, los cuales sostienen que la caza y la recolección de vegetales silvestres continuaba siendo una actividad importante, indicando que el maíz no fue el principal recurso económico en estas sociedades tardías (Medina et al., 2016; Laguens et al., 2009; entre otros).

Durante los últimos años, el interés sobre la introducción de las prácticas agrícolas en la región central del país y las consecuencias que trajo aparejado en los modos de vida de las sociedades prehispánica se ha visto incrementado. En este sentido, nuevas líneas de investigación, como la arqueobotánica, han abordado la problemática desde una perspectiva diferente e innovadora para el área de estudio, evidenciando la presencia de recursos vegetales silvestres y cultivados desde comienzos del Holoceno tardío (López et al., 2020; Tavarone et al., 2020). Los estudios sobre microrrestos vegetales (fitolitos, granos de almidón, diatomeas, polen, etc.) e isótopos estables han demostrado ser una línea de evidencia de gran aplicación y potencialidad en diversas disciplinas, tales como la botánica y la arqueología, entre otras (Zucol et al., 2021) constituyéndose como una herramienta necesaria para la interpretación paleobotánica en sitios arqueológicos (Ciampagna et al., 2021, entre otros), ofreciendo un registro independiente y complementario de otras evidencias científicas.

Particularmente en la costa sur de la Laguna Mar Chiquita, la evidencia obtenida a partir de los estudios en el tártaro dental sugiere la manipulación de plantas silvestres tales como chañar (Geoffroea decorticans), algarrobo (Prosopis sp.) y palma caranday (Trithrinax campestris) desde hace 2562±47 14C años AP. Mientras que, en relación con las plantas cultivadas, se registró la presencia de microrrestos vegetales afines a porotos (Phaseolus sp.) y maíz (Zea mays) en los sitios El Diquecito (1192±40 14C años AP.) y La Orihuela (664±150 14C años AP.) y zapallo o calabaza (Cucurbita sp.) en el sitio El Diquecito (937±150 14C años AP.) (Tavarone, et al., 2020).

A su vez, el conocimiento tradicional de las plantas es conservado a través de las generaciones por transmisión cultural, donde se acumulan diferentes prácticas y creencias para un mejor entendimiento, integración y adaptación al medio ecológico (Berkes, 1999). La recolección de recursos vegetales silvestres con fines nutricionales o medicinales es una práctica que se encuentra muy arraigada entre las diferentes culturas de todo el mundo, la cual ha contribuido a la subsistencia de las sociedades, tanto en el pasado como en la actualidad (Arenas, 1982). En esta línea podemos mencionar, los aportes presentados por Arias Toledo y Trillo (2014) y Trillo et al. (2016) para el sector de la Laguna Mar Chiquita, donde se pusieron en valor los diversos recursos tanto vegetales como animales, aprovechados por las poblaciones locales.

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es contribuir al conocimiento sobre consumo y el procesamiento postcosecha de los recursos vegetales en las poblaciones que habitaron el sitio arqueológico Isla Orihuela Costa Sudeste (487±45 14C años AP), ubicado en la isla homónima, laguna Mar Chiquita, provincia de Córdoba, a partir del análisis de microrrestos vegetales (fitolitos y granos de almidón) contenidos en residuos adheridos a fragmentos cerámicos hallados en el sitio. Esta información se suma a los resultados obtenidos previamente a partir del análisis de tártaro dental humano, aportando para la región una nueva línea de aproximación a los diferentes usos y manejos de las plantas.

Área de estudio

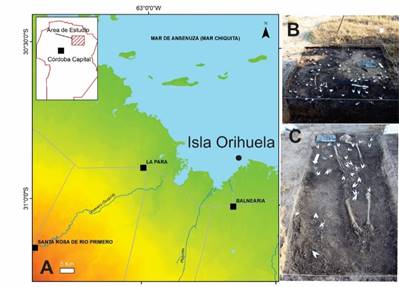

La zona de estudio se encuentra circunscripta a la costa sur de la laguna Mar Chiquita, en el noreste de la provincia de Córdoba (Fig. 1A). Esta región se caracteriza por presentar tierras bajas, con alturas que oscilan entre 65 y 150 msnm y pendientes apenas perceptibles, atravesadas por los ríos Suquía y Xanaes, los cuales desembocan en dirección Este-Oeste en la laguna Mar Chiquita (30°54´S-62°51´O). Esta laguna se ubica a 64 msnm con una extensión de 127000 km2 aproximadamente, donde desaguan los ríos Suquía, Xanaes, Dulce y Saladillo. La zona ofrece el aspecto de una estepa con isletas de monte, con frecuentes bañados y lagunas permanentes o estacionales (Curto, 2009).

Según lo descripto por Cabido et al. (2018), en este sector encontramos dos regiones fitogeográficas diferentes: Bosque del Espinal y Bosque Subtropical Chaqueño, mientras que el clima es templado con una estación seca en invierno. La temperatura fluctúa dentro del área disminuyendo de norte a sur, mientras que las precipitaciones lo hacen de este a oeste. La temperatura media anual oscila entre 23 °C en el norte y 17 °C en el sur, mientras que la precipitación desciende desde aproximadamente 1000 mm por año en el este hasta <700 mm en el oeste (Bucher, 2006). Los suelos presentan un alto grado de salinidad y predominio de cloruro y sulfatos de sodio (Gorgas y Tassilej, 2003) y se ha registrado un valor de pH básico (≥8) (Tavarone, 2014).

El sitio arqueológico Isla Orihuela costa sudeste se encuentra ubicado en la región fitogeográfica del Bosque del Espinal y constituye un asentamiento multipropósito, principalmente residencial, a cielo abierto, en los cuales se han recuperado en distintas campañas arqueológicas, material cerámico, lítico, faunístico y restos humanos (Fig. 1A). Los trabajos de prospección y excavación en el sitio fueron realizados, en el año 2011, por el Programa de Arqueología Pública (Museo de Antropología, Secretaria de Extensión Universitaria, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba), para dar respuesta a un pedido de intervención solicitado por el Museo de la región de Ansenuza Aníbal Montes, de la localidad de Miramar (Fabra, 2011). Estos trabajos tuvieron como objetivo a) reconocer mediante una prospección las dimensiones y características del sitio, así como la evaluación del grado de impacto o alteración que afectaba los restos arqueológicos, b) la recuperación tanto de los restos humanos que habían dado origen al pedido de intervención, así como de otros materiales arqueológicos que se encontraban en superficie, y en estratigrafía. Para llevar adelante estos objetivos, se plantearon actividades orientadas a la delimitación de la superficie aproximada del sitio, considerando las evidencias superficiales, y a la recuperación de los materiales en riesgo.

Se planteó una grilla de 36 cuadrículas, de 2m2 cada una, definiendo un área total de excavación de 144m2. Se decidió priorizar la recolección superficial del material arqueológico ubicado dentro de la grilla, mapeando cada uno de los hallazgos en relación con los puntos de referencia (distancia a los ejes X e Y, y profundidad). El objetivo de esta recolección fue recuperar el material expuesto que, debido a los procesos de destrucción natural (agentes tafonómicos tales como meteorización, floriturbación, precipitaciones químicas -CaCO3 y NaCl-, entre otros) y antrópico (trazado de caminos, paso de vehículos sobre los sitios arqueológicos que ocasionan fracturas y provocan la dispersión de los fragmentos, entre otros). Durante este proceso se registró un total de 148 conjuntos de materiales, los cuales permitieron estimar las áreas de mayor concentración.

Posteriormente, se excavó el sector con mayor concentración de materiales. Se seleccionaron tres cuadrículas, cubriendo un total de 12m2, que equivalen al 8.30% del total del área demarcada. Hacia el este del cuadriculado inicial, debido a la aparición en superficie de parte de un cráneo humano y un hueso largo, se trazó una nueva cuadrícula, denominada Cuadrícula 1. La excavación permitió identificar la presencia de un individuo adulto masculino, inhumado en posición decúbito dorsal, con los miembros extendidos, y con una orientación sur (cráneo) - norte (pies) - (Fig. 1C). Se obtuvo un fechado radiocarbónico sobre los restos humanos que ubica a este individuo en 487±45 14C años AP. En asociación a los restos humanos se encontraron fragmentos de cerámica, óseo faunístico y material malacológico.

Materiales y Métodos

Para conocer las características y extensión del sitio, se llevó adelante una prospección que permitiera delimitar el área aproximada de extensión del sitio arqueológico, a partir del mapeo de los materiales arqueológicos y estructuras que pudieran observarse en la superficie. El relevamiento se realizó con un nivel óptico, registrando los puntos más significativos del paisaje con relación al sitio (costas, barrancas), así como las concentraciones de materiales arqueológicos. Se mapeó un total de 29 puntos, que permitieron a) estimar la ubicación del sitio respecto a la costa actual de la laguna Mar Chiquita, y b) delimitar la extensión del sitio, a partir de la distribución de los materiales en superficie. La excavación se realizó por niveles naturales, con el método de decapage, respetando la ubicación de los distintos materiales y registrando su ubicación respecto al eje de coordenadas X e Y, y la profundidad respecto al cero establecido. Se realizó el registro tridimensional de 692 hallazgos comprendidos por material cerámico, óseo animal y malacológico (cuadrícula 104/204: 308 hallazgos; cuadrícula 110/206: 87 hallazgos, 106/204: 297 hallazgos) (Fig. 1B).

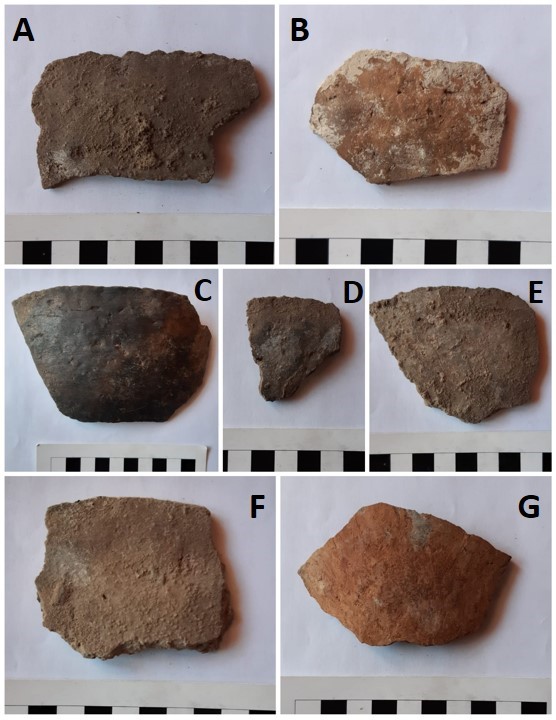

La muestra analizada consiste en siete (N=7) fragmentos cerámicos, provenientes de las cuadrículas C.104-204. N.005; C.106-204. N.542; C.106-204. N.676; C.100-208. N. 814; C.108-206. N.799; C.104-206. N.817 y C.110-202. N.775. Cinco de los fragmentos analizados (104-204. N.005; C.106-204. N.542; C.106-204. N.676; C.104-206. N.817 y C.110-202. N.775.) fueron recuperados en estratigrafía, mientras que los dos elementos restantes (C.100-208. N. 814 y C.108-206. N.799) fueron hallados en superficie. Estos tiestos fueron seleccionados considerando la presencia de elementos diagnósticos para la reconstrucción de formas y tamaños de las piezas, tales como bordes y cuerpos, con distintos puntos de inflexión que permitan, en un futuro, estimar la función de los contenedores (Fig. 2); a su vez, se prestó especial atención a los sectores donde se registraron residuos visibles como hollín, alguna porosidad o grieta.

La metodología para la extracción y análisis del sedimento se realizó siguiendo los criterios propuestos por Musaubach (2017). En primera instancia, se observó a ojo desnudo y con lupa la superficie del material a muestrear, prestando especial atención a los sectores donde se registraron residuos visibles, porosidades y/o grietas. Posteriormente, por cada fragmento se obtuvieron tres submuestras a través del raspado en seco, recuperando sedimento tanto de la cara interna como de la cara externa y la matriz para la obtención de muestras control.

Se utilizó una espátula metálica en una superficie de 1cm2 directamente sobre un tubo Eppendorf o sobre un portaobjeto en un medio de aceite de cedro para evitar la pérdida de material. Durante el proceso de extracción y posterior tratamiento no se utilizaron sustancias químicas. Cada submuestra fue observada de extremo a extremo con aumento de 40X en un microscopio óptico Leica DM4500, con cámara digital incorporada. Finalmente, para la descripción de la variabilidad fitolítica se utilizó una clasificación ad hoc de morfotipos definidos sobre la base de los descriptores y clasificaciones previas, siguiendo a Neumann et al. (2019) y diversos autores, que además se tuvieron en cuenta para establecer las asociaciones botánicas de los morfotipos diagnósticos. Las descripciones de los granos de almidón se realizaron siguiendo a ICSN (2011), Korstanje y Babot (2007) y Giovannetti et al. (2008), entre otros.

Resultados

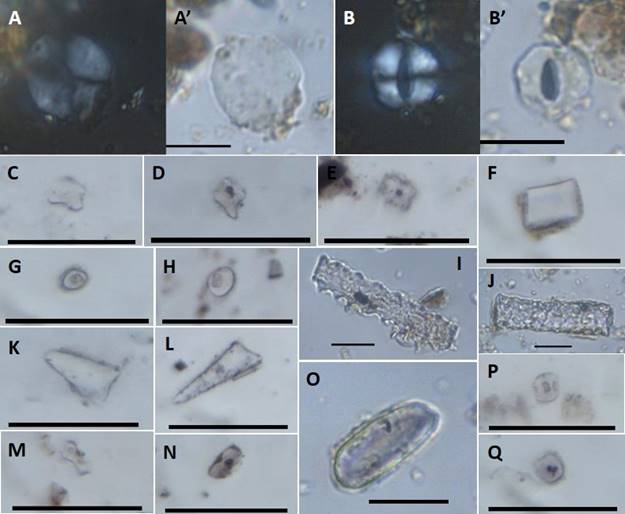

El análisis del sedimento adherido a la cara interna de los tiestos cerámicos permitió identificar la presencia de silicofitolitos asociados a gramíneas en todas las muestras analizadas. A su vez, en dos (N=2) fragmentos se hallaron morfotipos afines a maideas (Fig. 3E y 3F - Fig. 3), lo cual estaría indicando el procesamiento de maíz en estos recipientes. A su vez, se registró evidencia de elementos silíceos de forma rectangular (N=3) de textura plana e incolora y circulares (N=5) de colores rosados o amarillentos, que fueron asociados con la presencia de plantas silvestres como el chañar (Geoffroea decorticans) y algarrobo (Prosopis sp.) respectivamente (Korstanje y Babot, 2007; Medina et al., 2009) en las muestras cerámicas 3A y 3D (Fig. 3). A su vez, se observaron morfotipos prismáticos (N=38), en forma de cono truncado (N=27), bilobados (N=23), aguzados (N=7), en silla de montar (N=6) y oblongas (N=3) (Tabla 1).

Por otro lado, se observaron dos granos de almidón de morfología circular (muestra A) con tamaños comprendidos entre los 19 µm de diámetro mínimo y 31 µm de diámetro máximo, uno de los cuales posiblemente corresponda al cf. Prosopis (3B-3B’) (Giovanetti et al. 2008), mientras que el segundo aún no ha podido ser asociado a ningún taxón vegetal en particular (Tabla 1). Ambos elementos almidonosos presentaron alteraciones compatibles con la exposición del material vegetal a una fuente de calor. En este sentido, podemos observar una disminución de birrefringencia y contornos rugosos, como así también modificaciones en la cruz de extinción que podrían deberse a eventos de hervido o tostado (Babot, 2003).

Tabla 1 Microrrestos vegetales relevados en la cara interna de los fragmentos cerámicos estudiados

| Microrrestos encontrados en cara interna | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Muestra/Tiesto | Código | Contexto | Rastros de utilización | almidonosos | fitolíticos | no fitolíticos |

| A. Borde | C.104-204. N.005 | cubierto Entierro | residuos internos y hollín externo y de la matriz | 2 | 18 | 2 |

| B. Cuello | C.106-204. N.542 | cubierto. Entierro | residuos internos y hollín externo y de la matriz | 0 | 12 | 2 |

| C. Borde | C.106-204. N.676 | cubierto. Entierro | residuos internos y hollín externo y de la matriz | 0 | 4 | 1 |

| D. Borde | C.100-208. N. 814 | superficie | residuos internos y hollín externo y de la matriz | 0 | 21 | 3 |

| E. Borde | C.108-206. N.799 | superficie | residuos internos y hollín externo y de la matriz | 0 | 24 | 3 |

| F. Cuello | C.104-206. N.817 | cubierto. Entierro | residuos internos y hollín externo y de la matriz | 0 | 28 | 4 |

| G. Cuerpo | C.110-202. N.775 | cubierto. Entierro | residuos internos y hollín externo y de la matriz | 0 | 11 | 1 |

| TOTAL | 2 | 118 | 16 | |||

Por último, entre los elementos no fitolíticos encontrados, se documentó la presencia de espículas de esporangio (muestras F y E), fibras vegetales en todos los fragmentos analizados y granos de polen en las muestras A, B, D, E y F, de los cuales tres (N=3) fueron vinculados al complejo Amaranthaceae/Chenopodiaceae (muestras A, D y F) (Lupo et al. 2018) (Tabla 1).

Con respecto al análisis de las muestras control, las mismas revelaron la presencia de silicofitolitos afines a gramíneas en cinco de los siete fragmentos analizados. Principalmente se hallaron elementos en forma de cono truncado (N=12), prismáticas (N=15) y bilobadas (N=7), seguidos por aquellas morfologías aguzadas (N=2), oblongas (N=1) y en silla de montar (N=1).

Conclusiones

Los resultados obtenidos a partir del análisis del sedimento adherido a la cara interna de las piezas cerámicas indican la presencia de asociaciones fitolíticas, compuestas principalmente por las subfamilias Panicoideas, Chloridoideas y Danthoniodeas, como así también de elementos almidonosos de forma circular, uno de los cuales, según las características morfológicas observadas, podría corresponder a cf. Prosopis (Giovannetti et al. 2008). Las alteraciones térmicas evidenciadas en ambos granos de almidón podrían sugerir el manejo de diversas prácticas culturales, tales como el hervido y/o tostado de las diferentes partes de la planta como, por ejemplo, tubérculos y/o frutos, en el fragmento cerámico correspondiente a la muestra A. Estos elementos vegetales pudieron haber sido expuestos a una fuente de calor una vez introducidos en el tiesto analizado, o haber sido manipulados previamente y luego traspasados al recipiente muestreado para su posterior consumo.

Por otro lado, se encontraron morfotipos afines a plantas tanto silvestres como cultivadas que indican la presencia de maíz (Zea mays), algarrobo (Prosopis sp.) y chañar (Geoffroea decorticans) en las piezas muestreadas. A su vez, el hallazgo de granos de almidón únicamente en la cara interna de los tiestos resulta conforme con lo esperado, ya que las diferentes partes vegetales debieron ser procesados en el interior del recipiente para su consumo. En este sentido, es esperable que no se haya registrado la presencia de elementos almidonosos en las muestras correspondientes a la cara externa y matriz sedimentaria de los elementos cerámicos. Por el contrario, sí se encontraron microrrestos silíceos, los cuales pudieron provenir tanto del contexto de hallazgo como de la pasta cerámica, ya que era común el uso de gramíneas durante el proceso de manufactura para darle consistencia a las piezas (Albero Santacreu, 2010).

Los hallazgos registrados en las piezas cerámicas son coincidentes con estudios previos realizados sobre el tártaro dental de un individuo hallado en las inmediaciones del sitio (664±33 años 14C AP), en el cual se encontraron microrrestos asociados a plantas cultivadas como el maíz (Zea mays) y plantas silvestres como el algarrobo (Prosopis sp.) y el chañar (Geoffroea decorticans), además de elementos fitolíticos afines a la palma caranday (Trithrinax campestris). A su vez, estas evidencias coinciden con las registradas para toda la región de Llanuras (537±57 - 4058±89 años 14C AP), donde además de maíz (Zea mays) se registró la presencia de porotos (Phaseolus sp.), con una antigüedad comprendida entre los 1192±40 y los 537±57 14C años AP, y zapallo o calabaza (Cucurbitaceae) de aproximadamente 937±150 14C años AP (Tavarone et al. 2019, 2020, 2021).

Por su parte, en la región de Sierras, los estudios realizados sobre el tártaro dental humano de 27 individuos provenientes de diversos sitios arqueológicos del Valle de Punilla, Valle de Traslasierra y Valle de Calamuchita, revelaron un registro más antiguo para la incorporación de las plantas cultivadas, el cual data de 1080±40 14C años AP. con la presencia de maíz (Zea mays), y una posterior incorporación del zapallo (Cucurbita sp.), porotos (Phaseolus vulgaris) y papa (Solanum tuberosum) hacia los 900 años AP (Tavarone et al. 2019, 2020, 2021).

En este sentido, los estudios realizados por López (2017), entre otros, para la región Sierras, sugieren que la recolección se habría basado principalmente en frutos silvestres de tipo C3 como el algarrobo (Prosopis sp.), chañar (Geoffroea decorticans) y piquillín (Condalia microphylla), como así también de frutos del tala (Celtis ehrenbergiana), molle (Lithraea molleoides), mistol (Ziziphus mistol) y aguaribay (Schinus areira). En relación con las plantas cultivadas, Pastor et al. (2012) y Medina et al. (2016), sugieren una antigüedad de aproximadamente 3000 años AP para el maíz (Zea mays) y una posterior incorporación de la calabaza o zapallo (Cucurbita sp.), porotos (Phaseolus sp.), quinua (Chenopodium quinoa) y papa (Solanum tuberosum) hacia los 1028±40 14C años AP.

Estos estudios no registran antecedentes en la región, por lo cual constituyen la primera evidencia de la selección y procesamientos de plantas a través del análisis de material cerámico. Finalmente, esperamos que futuros estudios permitan precisar aún más estas identificaciones y ampliar la información acerca de los potenciales usos de las vasijas recuperadas.