Sumario

1.Introducción. 2. Los mexicanos avecindados. 3. La economía étnica del condado de Van Buren.3.1 Empresas intermediarias y exóticas: tiendas, restaurantes, lavanderías.3.2 ¿Empresas exóticas?, los trabajos vinculados con el cultivo de blueberry.3.3 Empresas y trabajos abiertos: asalariados y arrendatarios.4. Familia y paisanos en la construcción del … ¿enclave? 5. Reflexiones finales. 6. Referencias

1. Introducción

Este trabajo muestra la manera en que un grupo de emigrantes ha encontrado herramientas para establecerse en el suroeste de Michigan, en las prácticas y referencias mexicanas que conservan como campesinos de Michoacán, estado ubicado en la región oeste de México. Este grupo de michoacanos ha logrado integrarse a las actividades económicas relevantes de la zona donde viven, los condados de Van Buren y Allegan ubicados en el suroeste de Michigan. Se han convertido en exitosos productores de blueberry, que es el cultivo más importante de la zona1. Mantienen sus vínculos como familias y parientes, pero, sobre todo, han logrado ensamblar las referencias y prácticas que guiaban sus comportamientos cuando vivían en Michoacán, a las que suman las que adquieren como producto de su vida en Chicago. Con ello han construido nuevos marcos que les permiten primero adaptarse y después sobresalir en una actividad productiva a la que, en principio, eran totalmente ajenos. En la construcción de estos marcos son importantes las actividades económicas, tales como los negocios étnicos2 y trabajos asalariados desarrollados por los integrantes de las unidades domésticas, las familias extensas y las comunidades. Esto permite que se refuercen los vínculos sociales a la vez que se difunden conocimientos.

Las prácticas y referencias construidas a partir del ensamble3 les permiten integrarse en un enclave étnico, en el que se reproduce la vida de la comunidad de origen esto es, el idioma, las fiestas, la comida, los problemas e incluso se alude a las viejas diferencias socio económicas y rencillas que las familias tenían en Michoacán, lo que en conjunto representa la cultura de origen de estos productores. Además, en el enclave están presentes, no solo los conocimientos que se necesitan para conseguir y desempeñar un trabajo remunerado, sino también, los saberes, referencias y prácticas vinculados al sistema agrícola estadounidense y que son indispensables para competir en el negocio de la blueberry. Por otro lado, y a diferencia de lo que sucede en la ciudad de Chicago, (primer destino en Estados Unidos de casi todos estos emigrantes), la nueva comunidad de los productores mexicanos no se encuentra concentrada espacialmente. Los productores viven, trabajan y consumen en poblados donde hay una fuerte presencia de estadounidenses, sobre todo de afroamericanos. En este sentido, y nuevamente a diferencia de lo que ocurre en Chicago, el enclave construido en el suroeste de Michigan va más allá de vivir en un barrio de inmigrantes. Los mexicanos establecidos en los poblados de Bangor y Covert (ubicados en el condado de Van Buren) han logrado establecer un enclave étnico-económico (Menzies et al, 2007), debido a la fuerte presencia de la comunidad mexicana que desarrolla un conjunto de actividades económicas diversas que están regidas por la solidaridad y confianza, que se expresa en relaciones coétnicas entre propietarios y trabajadores basadas en la aceptación de una norma de reciprocidad (Hou, 2009). Enclave que cumple una función social, al ayudar a nuevos inmigrantes a incorporarse, más que a la sociedad de acogida, (Garcés, 2011) a la actividad que están adoptando, el cultivo de las blueberries. Sin embargo, para su cabal funcionamiento éste necesita filtrar conocimientos de las actividades económicas y de las normas que rigen la sociedad estadounidense.

La teoría de asimilación segmentada describe cuatro posibles patrones de adaptación: a) crecimiento de la aculturación y asimilación dentro de la clase media blanca; b) desarrollo de una subcultura que resiste las normas y valores de la cultura hegemónica mainstream; c) absorción dentro de minorías de clases bajas y d) movilidad económica, pero preservando deliberadamente los valores de la comunidad inmigrante y solidaridad étnica, (Hou, 2009). Los mexicanos a los que se refiere este artículo se encuentran en este último caso. Han logrado moverse económicamente conservando su cultura. En este sentido, conocen y comparten ciertos valores de la cultura estadounidense, sobre todo en los aspectos técnicos y comerciales, a la vez que conservan sus patrones de consumo y los valores de su comunidad de origen (Morán, 1997). Así, y aunque los mexicanos observen los mismos comportamientos productivos que los granjeros locales, sus referencias son distintas a las de los estadounidenses. Además, el ensamble de prácticas y referencias se constituye en una herramienta de traducción4 que les ha ayudado a decodificar la información sobre el sistema agrícola estadounidense para convertirla en conocimiento “pegajoso”5 (Asheim, 2007), y así incursionar en el cultivo y venta de la blueberry, a la que se suma otra serie de negocios que van de las tiendas, la lavandería, los talleres mecánicos y los empleos relacionados con la producción de la mora para complementar los ingresos de su unidad doméstica (UD)6.

Por último, cabe destacar el papel de las redes étnicas que, a la manera en que lo describen Portes y Rumbaut (2010), se constituyen en fuentes de información sobre el empleo en el exterior, empleos dentro de la comunidad y los recursos de financiación y apoyo a iniciativas empresariales. Lo anterior ha ocurrido claramente con el colectivo al que hacemos referencia, pues como veremos en los apartados siguientes, es gracias a estas redes que los michoacanos han encontrado recursos financieros y de conocimiento para hacer frente al cultivo de la blueberry, logrando convertir esta actividad en un negocio redituable que aporta al mantenimiento de la familia y, en algunas ocasiones, posibilitando una importante movilidad socioeconómica.

El artículo se encuentra integrado por tres apartados además de esta introducción. En el primero, se describe la situación de los mexicanos avecindados. En el segundo, se presentan algunas de las estrategias económicas que sigue la comunidad en la integración de un enclave étnico-económico mismas que, a la manera de los campesinos michoacanos, se construyen a partir de una estrategia de diversificación de ingresos. En el tercero, se describen las redes de apoyo familiares y de paisanaje para la formación de la comunidad.

Los datos del artículo se vinculan con una investigación cualitativa de corte etnográfico que nos permitió acercarnos a la comunidad de mexicanos. La investigación comenzó en 2008 y hasta 2012 se hicieron breves estancias de campo de 15 días dos veces por año, para evaluar proyectos de transferencia de conocimiento7 encabezados por la Universidad del Estado de Michigan (MSU por sus siglas en inglés); hasta que, en 2014, se hizo una estancia de campo con los productores durante 6 meses en la que organizamos talleres de transferencia de conocimientos, compartimos sus fiestas, su trabajo en las fincas, sus preocupaciones y sus satisfacciones. En 2017 volvimos de nuevo con los productores por un periodo de 10 días.

2. Los mexicanos avecindados

El grupo de productores mexicanos de blueberry está avecindado en el suroeste de Michigan, concretamente en los condados de Allegan y Van Buren (ver mapa 1). En 2020 contaba con una población total de 76,258 habitantes de los que casi el 11% son de origen hispano.

En la tabla siguiente se muestra la variación de población de origen mexicano en Estados Unidos y en Michigan y de origen hispano en el Condado, de acuerdo con los datos de los censos de 1990, 2000, 2010 y 2020.

Tabla I Población de origen hispano en EU y Michigan

| 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | |

| EEUU | 13,495,938 | 20,640,711 | 31,798,258 | 38.500,000 |

| Michigan | 138,312 | 220,769 | 317,903 | 354,272 |

| Van Buren hispano | 1,885 | ---- | 6,896 | 8600 |

Fuente: Elaboración propia tras consultar los distintos censos oficiales de Estados Unidos y la página del Buró Americano de Censos, Fact Finder. Para más información consultar: http://www.census.gov/

La economía de este estado es fundamentalmente agrícola. Según el censo agrícola de 2019, existen 47,000 granjas con una superficie promedio de 209 acres de las que poco más de 10%, (124) son operadas por hispanos.

A partir de la investigación etnográfica referida arriba que implicó entrevistas, observación participante y seguimiento de 60 unidades domésticas de productores mexicanos de blueberry, que fueron entrevistados de una a cuatro veces en distintos momentos de 2007 a 2017, se encontró que éstas tienen las siguientes características:

Mexicanos de primera generación, que nacieron en Michoacán en los municipios de Villa Madero y Tiquicheo, aunque hay algunos originarios de Guerrero (2), Coahuila (1) y Zacatecas (1). La mayor parte de ellos llegó de manera ilegal, pero en 2021 todos contaban con la residencia y en algunos casos incluso con la ciudadanía estadounidense.

La mayoría adquirió la finca entre el 2000 y 2005 aunque hay 17 que la compraron antes de esta fecha, a finales de los 90. Su edad fluctúa entre 45 y 55 años y llevan entre 20 y 30 años viviendo en Estados Unidos. Esto indica que migraron alrededor de los 20 años.

Si bien todos declararon contar con experiencia agrícola, ésta había sido en México, donde sus padres eran campesinos. Solo cuatro refirieron haber trabajado en el sector antes de la compra de su finca en Estados Unidos. Así, varios participaron en la labor de cosecha en la finca de algún pariente o amigo que, en algunos casos, los animaba a comprar sus tierras. No son jornaleros agrícolas8 que compran las tierras, son obreros calificados, que se entusiasman con la actividad y deciden comprar la finca como una estrategia de diversificación de sus ahorros y por supuesto, para volver al campo (Santos, 2017).

Estos productores, comenzaron su historia en Estados Unidos cuando migraron de México a Chicago, a finales de los ochenta y principio de los noventa, lo que coincide con la quinta fase de migración marcada por Massey, Prem y Durand (2009). En esta ciudad trabajaron en la industria metalmecánica, en servicios o en la construcción para después incurrir en lo que Moctezuma (2002) caracteriza como empresarios migrantes. Comenzaron comprando casas viejas en Chicago, que arreglaban para rentar o vender, hasta que se toparon con la oportunidad de comprar las fincas agrícolas de blueberry que se estaban vendiendo a buen precio. Al mismo tiempo, la compra de las fincas los estimula a incursionar en otro tipo de negocios.

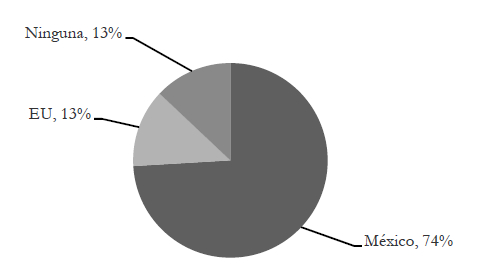

La experiencia agrícola de los productores mexicanos previa a la compra de la finca de blueberry se puede observar en la siguiente gráfica:

Fuente: elaboración propia con los datos de trabajo de campo 2010, 2012 y 2014

Gráfica 1 Experiencia agrícola previa a la compra de las granjas

Los escasos vínculos de los productores con la agricultura estadounidense son también evidentes al observar la experiencia de trabajo previa a la compra de las fincas:

Tabla 2 Actividades de los jefes de la UD previas a la compra de la finca

| Trabajo anterior | Número de productores |

|---|---|

| Fábrica | 25 |

| Jardinería | 6 |

| Construcción | 7 |

| Fincas de Blueberry | 3 |

| Colocando alfombra | 2 |

| Hoteles | 2 |

| Invernadero | 2 |

| Compañía | 2 |

| Conserje | 2 |

| Oficina | 2 |

| Colocando techos | 1 |

| Administrando granja | 1 |

| Custodio | 1 |

| Panadería | 1 |

| Impresor | 1 |

| Restaurante | 1 |

| Rastro | 1 |

| Lavandería | 1 |

| Mecánico | 1 |

| Pesticidas | 1 |

| Fotografía | 1 |

| Inmobiliaria | 1 |

Fuente: elaboración propia con los datos de trabajo de campo 2010, 2012 y 2014

Como se ve en la tabla 2, cuatro productores habían tenido algún trabajo vinculado con el cultivo de la blueberry, tres haciendo trabajos de recolección y uno como encargado de una finca. Otros seis habían trabajado como jardineros, pero no conocían los arbustos de la mora. Ninguno de ellos, sin embargo, estaba al tanto de las normas, reglas y referencias del sistema agrícola estadounidense.

En cuanto a la manera en que estos michoacanos llegaron a Michigan, en casi todas las entrevistas registramos que los productores se enteraron de la venta de las tierras por algún pariente o vecino (de Chicago o de Michoacán) al que llegaron a visitar algún verano. Los parientes muchas veces lo eran de la esposa, y los animaban a comprar tierras en los alrededores. Al final terminaban comprando por dos razones; la primera, porque todos querían volver a sus orígenes de vida en el campo. La segunda, mencionada en todas las entrevistas, es que querían a sus hijos alejados de las pandillas (las gangas), que proliferaban en el área de Chicago donde vivían. Además, de estas dos motivaciones “compartidas y aceptadas socialmente” había varias económicas no mencionadas en las primeras entrevistas, pero que descubrimos a lo largo del trabajo de campo. La primera era que había dos corredores de bienes raíces de origen mexicano, que estaban al pendiente de las “oportunidades de venta”, que comunicaban a sus parientes para que ellos a su vez avisaran a los amigos que estaban buscando un terreno. La segunda, es que estas oportunidades se daban porque los granjeros estadounidenses estaban abandonando el sector, lo mismo que las familias de origen mexicano que llegaron en la década de los 80. En los dos casos los propietarios originales (estadounidenses y mexicanos) se hicieron mayores y sus hijos no quisieron seguir trabajando la tierra. La tercera, se debía al boom inmobiliario en Estados Unidos que se dio desde finales de la década de los 90 y que “explotó” en la crisis de 2007. Los mexicanos avecindados entonces en Chicago aprendieron a obtener recursos monetarios refinanciando las hipotecas de las casas que habían comprado para adquirir sus fincas. Por último, porque cuando llegaron a las tierras el cultivo de blueberry era muy rentable, aunque esta situación cambió años después (Santos, 2014).

Otra característica de los recién llegados era que, además de conocer poco la técnica del cultivo de la blueberry, desconocían las reglas, los valores y las normas del sistema agrícola estadounidense indispensables para poder operar con éxito su nuevo negocio. Prueba de ello es que, en algunas de las entrevistas, los productores que fueron los primeros en comprar sus tierras señalaron que adquirieron sus fincas para cultivar chiles, tomatillos y otros productos mexicanos, pero que al llegar encontraron unos arbustos con unas bolitas azules que cosecharon y vendieron, con ello se dieron cuenta que podían tener un buen ingreso y optaron por dedicarse a ello. Por otro lado, casi todos relataron que su experiencia de aprendizaje comenzaba en cero y, en el mejor de los casos, con la asesoría de un pariente (hermanos o primo) o vecino como tutor cercano.

Para la compra y operación de las fincas un factor clave fue contar con redes donde participaban actores con los que tenían vínculos fuertes y débiles (Granovetter, 1985). Los primeros estaban constituidos por padres e hijos, tíos y sobrinos, hermanos y cuñados que se hicieron socios en el financiamiento y a veces, en la operación de las propiedades. Por otro lado, se ubican los vínculos débiles; amigos, parientes lejanos, otros granjeros incluso los estadounidenses, que eran quienes difundían y en ocasiones decodificaban la información necesaria para la administración de las fincas. Casi siempre eran estos últimos los que juegan el papel de traductores (Latour, 1992) en el sentido en que transfieren información y la decodifican en conocimiento para seguir en el negocio. Independientemente de que pocos productores reconozcan la importancia de este recurso en la operación de las fincas, a lo largo de la investigación se encontró que los vínculos débiles son fundamentales para el éxito del negocio. Prueba de ello es que cuando se les inquiere sobre quien ayudó al productor en cuestión con el cultivo de la mora, suelen contestar que nadie, que ellos lo hicieron por sí mismos, en el mejor de los casos refieren el apoyo de esposas o hijos. Algunas veces citan también el soporte de los productores estadounidenses, pero nunca el de otros mexicanos. Sin embargo, al relatar su historia de emigración de Chicago a Michigan casi todos aluden a la ayuda de un pariente en la compra de la finca (Santos, 2014).

Después de esta breve caracterización de la comunidad, en el siguiente apartado se muestran las actividades económicas que complementan el cultivo de la blueberry para apuntalar los ingresos de las unidades domésticas, a la vez que refuerzan la construcción de la comunidad étnico-económica de este grupo de productores.

3. La economía étnica del condado de Van Buren

En 2008 la investigación partía del supuesto de que los mexicanos avecindados en el suroeste de Michigan tenían un trabajo que les permitía mantener su unidad doméstica UD mientras el cultivo de la blueberry comenzaba a producir ingresos suficientes para su manutención. Sin embargo, a lo largo de los años que tuvimos contacto cercano con los productores mexicanos, primero evaluando proyectos de transferencia de conocimientos y después haciendo trabajo etnográfico con ellos, nos dimos cuenta de que, en casi todos los casos, el dinero que obtienen producto del trabajo de las fincas de blueberry es solo uno de los ingresos de la unidad doméstica. En algunos casos, éste es el más importante, y les permite una movilidad económica ascendente, en otros, solo es uno más de los ingresos y, en los menos, es un gasto que deja escasos dividendos económicos. Lo que si constatamos es que estos productores, a la manera de las comunidades campesinas de origen, tienen un límite de crecimiento económico vinculado, generalmente, a la capacidad del trabajo y a los recursos financieros que pueden aportar los integrantes de la unidad doméstica (Díaz, Ortiz y Núnez, 2006). Lo anterior, imprime a su actividad un sello distinto al de sus vecinos estadounidenses. A ello se suma su condición de emprendedores emigrantes que se caracteriza por crear oportunidades y retos de relevancia económica en términos de empleo, capital social, integración o distribución de bienes y servicios (Light y Gold, 2000).

La actividad agrícola es una de gran incertidumbre económica, debido a las continuas pérdidas por plagas, heladas, inundaciones o simplemente por la baja de los precios del producto cosechado. Los productores mexicanos han experimentado esta situación y por ello siguen al menos dos estrategias para amortiguar el riesgo. La primera es la de contratarse como asalariados. Estos empleos comienzan conservando el trabajo que tenían en la ciudad de Chicago (que algunos nunca dejan) y, en los casos más afortunados, desempeñando un trabajo similar al que tenían en aquella ciudad en la zona donde ahora viven. La segunda vía para obtener ingresos es montar un negocio adicional al cultivo de la blueberry. Este puede ser una tienda, taller mecánico, lavandería, restaurante o incluso seguir comprando y reparando casas para renta. Estos emprendimientos casi siempre se ubican dentro de la lógica de las empresas étnicas para atender la demanda de los mexicanos que viven y trabajan en la región (Chaganti y Greene, 2002). Un segundo tipo de emprendimientos es el vinculado con el negocio agrícola (fumigar, cosechar, construir infraestructura, pozos, sistemas de riego invernaderos, bodegas), con una doble finalidad, para completar los ingresos familiares y para amortizar el costo del equipo que se compra para la operación de la finca. Es difícil ubicar a los productores en una sola actividad pues van y vienen de una a otra o bien varios integrantes de la unidad doméstica cuentan con fuentes de ingreso simultánea. En trabajos previos con productores agrícolas en México, (de Gortari y Santos, 2010; Santos y de Gortari, 2016) hemos observado estas estrategias de diversificación de los ingresos económicos, estrategias que también se registran en otros trabajos sobre campesinos mexicanos (Guzmán y Guzmán, 2014; Pérez, 2015).

Ambrosini (2002) establece cinco tipos de empresas étnicas: 1) empresas típicamente étnicas, que ofertan productos y servicios dirigidos a satisfacer las demandas de la comunidad inmigrada (carnicerías y productos alimenticios), 2) empresas intermediarias, dedicadas a productos no típicamente étnicos pero sí destinados a consumidores connacionales: servicios, de abogados, médicos, agencias de crédito, etc., 3) empresas exóticas, con productos específicos del lugar de origen de los inmigrados a un público heterogéneo (espectáculos, restaurantes, etc.), 4) empresas abiertas que apenas se identifican con el grupo étnico y se orientan a las finanzas y servicios en general, y 5) empresas refugio, difíciles de catalogar por la variedad de productos y servicios que ofrecen, caracterizadas por su situación de marginalidad; comercio ambulante, peluquería u ornamentación corporal, etc. Como veremos en las siguientes líneas las empresas de estos mexicanos caen en los tres primeros rubros, a la vez de que, por un lado, se constituyen en espacios de reproducción de referencias, donde los productores socializan con otros mexicanos, hablan en español, comparten conocimientos, chismes, se apoyan, refuerzan su cultura. Por otro, sobre todo a partir de la operación de los negocios, los mexicanos siguen aprendiendo las referencias de la sociedad a la que llegaron, la forma de organización, el pago de impuestos, la gestión de la empresa, el manejo de los trámites, lo que se espera de un buen trabajador, las reglas de aplicación de un pesticida, las especificidades para la construcción de un pozo, etc. De tal forma que negocios y trabajo asalariado son también espacios para ensamblar referencias. A continuación, describimos brevemente las actividades económicas en las que se involucra este tipo de mexicanos, organizándolas a partir de la clasificación de Ambrosini.

3.1 Empresas intermediarias y exóticas: tiendas, restaurantes, lavanderías

En el poblado de Covert, que es donde mayoritariamente se ubican nuestros productores, había dos tiendas de y para mexicanos. La primera era atendida por el productor, su esposa y ocasionalmente uno de sus hijos, además de uno o dos empleados de origen mexicano. La tienda estaba bien surtida de lo que en la literatura se ha llamado productos de la nostalgia (Mines y Nichols, 2005), que van desde artículos de limpieza hasta alimentos mexicanos preparados por los propietarios. A la manera de las tiendas locales contaba con una bien surtida carnicería, aunque a diferencia del súper del área, en ésta se encontraban todos los cortes necesarios para preparar comida mexicana, incluyendo una deliciosa longaniza (elaborada por su propietaria), chicharrón y carnitas (carne de puerco frita) los sábados y domingos. La tienda, donde se suele hablar español, funcionaba también como punto de encuentro de los productores de la zona casi todos emparentados con la gran familia de su propietario. Entre los clientes casi siempre observamos mexicanos, principalmente jornaleros agrícolas, y ocasionalmente vimos a algunos afroamericanos, pero nunca a un estadounidense blanco.

La tienda del segundo productor se ubicaba a una milla de distancia, contaba con un restaurante que preparaba distintos platillos mexicanos y tacos. Además, de una sección de frutas y verduras donde se vendían las que el dueño de la tienda cultivaba. Los clientes eran mayoritariamente mexicanos, aunque aquí si comían algunos estadounidenses. El propietario tenía varias fincas donde además de blueberry, cultivaba manzanas, duraznos, tomates, tomatillos y chiles. Adicionalmente, había montado un servicio de catering que llevaba pollos a la leña, arroz, frijoles y otra comida mexicana a quienes lo solicitaran.

Otro negocio relacionado con la compraventa de productos es el de los puestos que se montan en el mercado de la Pulga ubicado en el poblado de PawPaw (capital del condado de Van Buren). Este mercado es estacional, funciona de mayo a finales de octubre y se monta los sábados y domingos. Ahí se puede encontrar ropa, alimentos frescos y preparados, enseres, abarrotes, “antigüedades” y utensilios de segunda mano. Este es un espacio de socialización para los mexicanos, productores y jornaleros, pero también, es uno de encuentro con los granjeros estadounidenses. Dos de los productores tenían puestos en él. En el primero vendían distintos productos mexicanos, dulces, cacahuates y otras semillas, frutas como tunas, y por supuesto la blueberry de la finca del productor que cooperaba en la administración del puesto. En el segundo, un productor vendía las cosas desechadas por los almacenes de Chicago, ya sea porque habían sido devueltas por los clientes o porque tenían algún pequeño defecto.

Los talleres mecánicos de y para mexicanos atienden los problemas de los coches de la comunidad étnica y de vecinos de la localidad. Dos de los propietarios de talleres tienen pequeñas fincas de blueberry que no son su negocio principal. La interacción que tenían con los clientes les ayudaba a encontrar jornaleros para las labores del campo, un recurso bastante escaso sobre todo en época de cosecha.

Otro comercio muy próspero era la lavandería, ubicada en el centro de Bangor. Los propietarios la compraron en 2007 junto con la primera finca de blueberry (donde está su casa) sin saber nada de su funcionamiento. Cuando iniciaron el negocio, la mayoría de las máquinas estaban rotas y no sabían cómo repararlas, pero les ayudó un estadounidense que también tenía una finca de blueberries en Bangor. Al cual conocieron cuando fueron a comprar refacciones a su tienda en Chicago, cuando el propietario de la lavandería conservaba su trabajo e iba y venía de Chicago a Bangor. La lavandería tiene clientes mexicanos y estadounidenses. A diferencia de los negocios descritos anteriormente ahí todo es bilingüe. Sus propietarios hablan buen inglés con sus clientes locales, que fuera del verano, son la mayoría. En verano, sobre todo los días lluviosos, la lavandería está llena de jornaleros agrícolas mexicanos que llegan de Oaxaca y Chiapas a la cosecha de blueberry. Nos detuvimos en la descripción de este negocio porque es un ejemplo de cómo los mexicanos avecindados se han integrado al nuevo lugar donde viven, conviviendo con co-étnicos y con granjeros y vecinos estadounidenses de la zona. Al mismo tiempo, lo que ocurre con la UD propietaria de la lavandería es un ejemplo de la combinación de trabajos y de la manera en que las familias transitan de una actividad a otra para lograr afianzarse económicamente a la nueva zona de residencia.

3.2 ¿Empresas exóticas?, los trabajos vinculados con el cultivo de blueberry

Varios de los productores mexicanos contaban con equipo para el cultivo de la mora azul, mientras que otros, generalmente los que comenzaban o los que tenían pocas tierras, no tenían las herramientas indispensables, por lo que recurrían a la comunidad étnica para buscar quien les hiciera el trabajo. Además de las herramientas se necesitaban conocimientos no solo sobre su funcionamiento, sino sobre asuntos como la cantidad de pesticida, el tiempo adecuado para aplicarlo, el mejor momento para podar, etc. En estos dos aspectos, maquinaria agrícola y conocimientos, los vínculos con los otros productores mexicanos, y en ocasiones, estadounidenses eran indispensables.

El equipo mínimo que se necesita para trabajar la mora era un tractor de preferencia con cabina, que permite arar la tierra, cortar el pasto, además de un aspersor para fumigar contra las diferentes plagas. Los productores, que no contaban con esta maquinaria, desarrollaron distintas estrategias para conseguir quien les fumigue. Aquellos que no tienen un pariente o amigo con maquinaria y conocimientos recurren a las empresas de fumigación. Por su parte, los que tienen equipo y conocimientos tratan de amortizar lo invertido “ayudando” a fumigar a los vecinos y parientes. Los tres productores que tienen empacadoras ofrecen el servicio de fumigación, como una suerte de protección para que sus proveedores les entreguen la mora libre de plagas. Empacadores y “ayudadores” solían cobrar el servicio de fumigación más barato que las empresas estadounidenses, pues éste, a diferencia de los negocios descritos en el apartado anterior, no era uno regido estrictamente por las leyes de mercado, sino por las de la solidaridad de la comunidad. El servicio de fumigación solo se brindaba a parientes, amigos o vecinos, a cambio de algún otro favor que ellos pudieran prestar, y no como un servicio que redituara beneficios económicos (Santos, 2014)

Un caso similar se presentaba en la cosecha con máquina o a mano. Los pocos productores que tenían cosechadoras mecánicas, su precio oscila entre 80 y 100 mil dólares, solían brindar el servicio a precios que también variaban de acuerdo con el lugar que ocupara el demandante en la red del propietario de la máquina, delimitado por las ligas fuertes o débiles que se trazaban en función de la reciprocidad (Granovetter, 1985). Esto es, no solo por el vínculo de parentesco o de amistad entre quien necesitaba y ofrecía el servicio, sino también, por la posibilidad de que quien recibía el servicio pudiera devolver el favor a quien lo prestaba. A manera de ejemplo podemos citar el caso del intercambio de favores y servicios entre dos productores. El productor A cosechaba con su máquina la fruta del productor B y a todos los productores que contrataran el servicio. B por su parte contaba con tractor y aspersor, fumigaba las fincas de sus hermanos y cuñados y además las del productor A. B recibía de A un pequeño pago por el trabajo de fumigación pero, además, un precio preferencial en la cosecha de blueberry que era en realidad lo que más le interesaba. Por otro lado, estaba la cosecha manual que siempre representaba un problema, debido a la escasez de la mano de obra, los mexicanos no podían ofrecer las mismas condiciones de trabajo que los productores estadounidenses pues, aunque el precio que pagaban por libra cosechada era el mismo no podían proveerlos de viviendas. La escasez de mano de obra representaba una oportunidad para que algunos de los productores con menores recursos se hicieran de un dinero extra, integrando cuadrillas que ofrecían el servicio de cosecha. Por otro lado, encontramos cuadrillas integradas por hermanos, cuñados y sobrinos de la misma familia que era la dueña del terreno a cosechar, pero estas cuadrillas, aunque cobraban el mismo precio que los jornaleros agrícolas independientes, solo trabajaban en las fincas de otros miembros de su familia, en una suerte de sistema mano vuelta9 (Flores, 1996).

Sin duda la actividad más rentable relacionada con el cultivo y venta de la blueberry era el negocio de las empacadoras. En el área había tres de mexicanos que tenían como proveedores a sus co-étnicos y vendían la mora, en la mayoría de los casos, a pequeñas tiendas de autoservicio en Chicago. Solo una de ellas había conseguido colocar su producto en Michigan BlueberryGrowers (MBG) que es la cooperativa con mayor presencia mundial en el mercado de los frutos rojos. Los empacadores mexicanos pagaban un precio mejor por la libra de blueberry que sus colegas estadounidenses, su volumen de ventas era infinitamente menor al que cualquier empacadora del área, pero como vendían a minoristas (tiendas en Chicago de algún pariente o conocido) podían conseguir un mejor precio para su producto.

3.3 Empresas y trabajos abiertos: asalariados y arrendatarios

Casi todos los productores comenzaron con el cultivo de la blueberry conservando sus trabajos en Chicago y poco a poco los dejaron, aunque familias enteras siguen manteniendo otras actividades laborales en esta ciudad o en el área del suroeste de Michigan. Quienes están en la primera situación son obreros especializados de la construcción (azulejeros, colocadores de alfombra), un tapicero, varios que laboran en empresas de jardinería y otro que es gerente en una empresa de reciclaje de basura. Todos ellos tienen en común que han hecho vínculos con parientes o amigos en el área para que estén al pendiente de sus tierras y solo llegan a ellas en la época de cosecha, y en algunos casos, cuando no consiguen a alguien para fumigar, también lo hacen ellos. Además, están los productores que tienen otros trabajos en el área (ellos o algún integrante de su UD) que combinan con la producción de blueberry.

Una constante en casi todos los productores es que siguen conservando casas que rentan en la ciudad de Chicago o en Indianápolis, lo que también representa un ingreso y una ocupación extra pues ellos son los encargados de arreglarlas y administrarlas. Algunos también rentan casas en la zona, sobre todo aquellos que compraron una segunda o tercera finca que ya incluía casa.

El que la actividad agrícola sea solo uno de los ingresos económicos de la unidad doméstica, incide muy fuertemente en el compromiso, formación y en la posible vinculación de los productores al sistema agrícola estadounidense. La diversificación de actividades económicas, bien sea en el área del suroeste de Michigan o en la ciudad de Chicago responde a una lógica de producción que está más ligada a la diversificación que implica la forma de vida de los campesinos mexicanos que, la dedicación exclusiva de los farmers estadounidenses.

En el siguiente apartado se muestra la manera en que las redes y los vínculos fuertes y débiles entre familiares y/o vecinos y amigos, se ha convertido en un recurso que les permite acumular capital, diversificar sus opciones de trabajo y obtener conocimientos.

4. Familia y paisanos en la construcción del … ¿enclave?

La importancia de la familia como estrategia de reproducción social se ubica desde los primeros trabajos antropológicos, para los que, el parentesco es un conjunto de reglas que organizan la filiación, el matrimonio y la residencia. En palabras de Magazine “los antropólogos han concebido la familia como el repositorio de la reproducción biológica y social” (Magazine, 2015: 123). En este apartado pretendemos mostrar cómo la ayuda intrafamiliar intergeneracional, esto es los apoyos de los parientes colaterales de la misma generación, los vecinos y los paisanos facilitan primero la integración y después a la movilidad de estos migrantes.

La cantidad de recursos que los productores de blueberry pueden adquirir en las redes co-étnicas, se vincula a la posición que tienen en la misma. Tal como es descrito por (Ripollés y Blesa, 2006) lo importante es contar con posiciones centrales en redes de gran tamaño. Dos cosas son importantes para el crecimiento del negocio de estos mexicanos: una familia extensa, con muchos hermanos y parientes que eventualmente puedan ayudar a financiar parte del terreno, a prestar maquinaria, servicios agrícolas, o con las labores intensivas en mano de obra (cosecha y poda) y, contar con vecinos y amigos de Michoacán o de Michigan, mexicanos o estadounidenses, que se puedan constituir en una red de apoyo, que les permita ascender económica y socialmente en su nuevo medio.

Según Molina (2004), el análisis de redes puede tener varios campos de aplicación uno de ellos es el apoyo social esto es “los recursos sociales con los que cuentan los individuos para su bienestar, ya sea apoyo emocional, ayuda económica, servicios domésticos o información laboral entre otros” (Molina, 2004: 40). Este análisis, continúa el autor, es especialmente fructífero si se aplica a las cadenas migratorias pues nos brinda información de la composición étnica y de las oportunidades de desarrollo de un migrante. Las redes de apoyo que describimos a continuación se integran a partir de las relaciones que los productores logran establecer para fortalecer su posición en la comunidad y con ello, crear e impulsar sus propios negocios.

Para mostrar la manera en que se constituyen estas relaciones, tomaremos como ejemplo las redes de apoyo de dos de los productores con mayores contactos en la comunidad de los mexicanos, y de los estadounidenses, en el suroeste de Michigan. El primero de ellos al que llamaremos productor C llegó a Michigan en los setenta y fue de los primeros mexicanos en invertir en la blueberry, yahora se encuentra vendiendo sus propiedades. El segundo, el productor B (mencionado en el apartado anterior) llegó a mediados de la década del 2000, cuando migraron casi todos los miembros de la comunidad. Se encuentra justo en la posición contraria al primer caso, comprando terrenos de blueberry e invirtiendo en otros negocios. Para mostrar la manera en que se tejen las relaciones aludimos a los apoyos brindados por el productor seleccionado y los que recibe para desarrollar su actividad económica y, para afianzar su posición de prestigio en la comunidad étnica.

El productor C, el primer mexicano en llegar al área, es el ejemplo de cómo construir una red con actores de diferentes orígenes étnicos puede incrementar su patrimonio, e incluso su prestigio en la comunidad de mexicanos. La red de C ha contribuido en tres aspectos. El primero, a su llegada a Michigan, la compra de terrenos de cultivo. El segundo, una vez instalado en la zona, para recibir entrenamientos, asesorías y consejos; por último, para apoyar la administración y contabilidad de sus negocios. Para comprar su primer terreno C se asoció con su padre y hermanos quienes consiguieron, gracias a la relación que el padre tenía con su empleador estadounidense, un precio preferencial y facilidades de pago. En el segundo aspecto, fue también un productor estadounidense quien ayudó a C, con los conocimientos de inglés y técnicos que se requerían para el manejo de sus ranchos. Al ser la familia de C la primera de origen mexicano en llegar a la región, sus apoyos sólo podían venir de los productores estadounidenses. La familia de C es además la que tiene más propiedades, sus hermanos conservan las fincas, aunque C las está vendiendo poco a poco a productores mexicanos10. En esta venta radica el prestigio que está adquiriendo. Pues, como su esposa y él nos relataron en la entrevista y los compradores lo confirmaron después, venden a buen precio y con facilidades. Además, en algunos casos, apoyan de manera gratuita a los productores que le compraron tierras. Por ejemplo, a uno de ellos le regaló, en 2011, el material que se necesitaban para que montara un sistema, lo que ayudó al nuevo dueño del terreno a mitigar la sequía que hubo en ese año. Todos los productores, los que le habían comprado fincas y los que no, se referían a él con mucho respeto lo llamaban don C, trato que no tenían hacia ningún otro mexicano.

Por su parte B ha aprovechado sus redes de apoyo de una manera más amplia que la de C ya que gracias a estas ha recibido asesoría, servicios y financiamiento, no solo sobre labores agrícolas, sino también, sobre otros negocios en los que se encuentra involucrado como el de la lavandería. También, a diferencia de C, las redes de B son mucho más horizontales y basadas en el intercambio de favores y bienes entre actores con el mismo rango, lo que en principio le permitió llegar al suroeste de Michigan y después, avanzar social y económicamente en el área. B tuvo primero que nada el apoyo de su familia, su sobrino con quien compró el terreno, así como el de su esposa, que además de aportar efectivo para la compra fue la primera en llegar al lugar. Cuando comenzó el negocio de la lavandería, tuvo el apoyo de un estadounidense que le vendía las piezas de las lavadoras y le enseñó a arreglarlas. A cambio B ahora cuida de su rancho, además de que se ha convertido en un muy buen cliente de la tienda donde el estadounidense vende equipos para lavanderías en Chicago. B es el líder de su familia, a pesar de ser el hermano más pequeño. Ha ayudado a que sus dos cuñados y su sobrino se hagan de terrenos, a pesar de ello, no tiene una relación jerárquica con ellos, pero sí asimétrica, pues él sigue haciéndole más favores a su familia que los que recibe de ellos. Por ejemplo, él los apoya fumigando, pues tiene aspersor y tractor con cabina, también les ayuda con la cosecha, en principio consiguiendo mejor precio con quien tenía la máquina y ahora que recién compró su cosechadora, dándoles un precio muy bajo. Pone al servicio de su familia sus propios contactos. Además, debido a su negocio de lavandería puede conseguir jornaleros agrícolas entre sus clientes. Los contactos y apoyos de B, y sobre todo la imagen que proyecta como líder de su familia, le valieron la entrada a MBG, la cooperativa más importante del mundo en la producción de frutos rojos, ello a pesar de que no tenía el volumen de producción, ni el número de acres que se necesitan para ser socio de esta empresa. B ha capitalizado prestigio dentro de su red, pero a diferencia de C no ha logrado que esté sea reconocido en la comunidad étnica, en la que le gusta mantener un perfil muy bajo.

Como podemos observar en los casos presentados, los productores mexicanos de blueberry en Michigan, han sabido beneficiarse de sus redes de apoyo, en donde participan co-étnicos, pero también vecinos estadounidenses. La oportunidad que está abriendo C con la venta de sus tierras y, el intercambio de favores y servicios que sostiene B, hace que estos productores refuercen sus lazos familiares y coétnicos al mismo tiempo en que estos lazos nutren su ascenso social y económico.

5. Reflexiones finales

La llegada de estos mexicanos a Michigan ha constituido una segunda oportunidad para ensamblar referencias (Reygadas, 2012) y prácticas de las dos culturas en las que se mueven. En este ensamble las redes que pueden tejer los productores a partir de sus relaciones y las de los integrantes de su unidad doméstica juega un papel fundamental para ingresar en el mundo de las empresas étnicas, toda vez que éstas se rigen por principios de reciprocidad y tienen como base el conocimiento de dos culturas diferentes.

Como se mencionó en la introducción los productores mexicanos de blueberry se encuentran en lo que Hou, (2009) caracterizó como el cuarto patrón de adaptación dentro de la teoría de la asimilación segmentada; caracterizado por la movilidad económica, preservando deliberadamente los valores de la comunidad inmigrante y solidaridad étnica. En este sentido, podemos decir que la cultura campesina michoacana ha sido una herramienta fundamental para que inicien una nueva vida en Michigan, ligada a actividades económicas como la compra y manejo de negocios, actividades que no habían desarrollado en su paso por Chicago. Conservar la cultura de origen permite la transición espacial, económica que estos productores necesitan al llegar al suroeste de Michigan. Dos son los elementos de estos marcos campesinos que han sido fundamentales para comenzar y administrar sus negocios. El primero, es la capacidad de diversificar fuentes de ingreso al interior de la UD que permite su manutención y aporta capital cuando las cosechas no resultan como se esperaba. El segundo, la fuerza de los vínculos sociales que se traducen en oportunidades laborales, capital para extender el negocio, y la posibilidad de dar y recibir trabajo bajo un esquema de mano vuelta que, en ocasiones, es la diferencia entre seguir o no con el negocio. Además, las referencias campesinas que guían los comportamientos de estos productores, son también herramientas que permiten traducir (Latour, 1992) los conocimientos del sistema agrícola norteamericano, indispensables para la operación de las fincas.

La cultura va más allá de los comportamientos que podemos observar en estos productores, pues muchas veces siguen algunas de las prácticas de los granjeros estadounidenses, como por ejemplo asistir a ciertos entrenamientos o negociar el precio de la blueberry, pero éstas nunca están ligadas a las referencias económicas y sociales de los estadounidenses. Ejemplo de ello es la diversificación económica de la unidad doméstica ligada más a las prácticas económicas de los campesinos mexicanos, que a las de los farmers de la región.

Para mantener esta cultura es necesario construir una buena red que comienza por incluir a los actores cercanos, pero en la que muchas veces los vínculos débiles (Granovetter, 1985) son los más importantes, en el sentido en que éstos posibilitan el ensamble de referencias para incursionar en las distintas actividades empresariales. En este aspecto, no hay que olvidar que si bien la urdimbre del modelo socioeconómico de los productores se construye a partir de sus referencias como campesinos mexicanos, la trama que teje la red son los vínculos con sus paisanos y con otros actores locales (productores agrícolas, extensionistas y empleados de los distintos departamentos de la secretaría de agricultura del estado) lo que les permiten adquirir financiamientos y conocimientos, recursos que los estadounidenses obtienen de los bancos, las agencias agrícolas y/o de los extensionistas y que nuestros mexicanos encuentran, en primera instancia, en sus redes.

Como lo mostramos en el apartado 2, en las redes también se hallan otras opciones de trabajo o de negocio. Lo primero funciona a partir de los vínculos débiles establecidos con parientes lejanos o vecinos quienes les avisan de una oportunidad laboral y los recomiendan para ingresar en la fábrica, el rastro o la cuadrilla de construcción. De tal forma que, muchos de los productores trabajan ya en la zona, en empresas donde laboran otros co-étnicos. En cuanto a los negocios podemos decir, que las tiendas y restaurantes están ligadas a los gustos de los mexicanos que llegan a la zona (sobre todo en la época de cosecha), pero también, tienen algunos clientes estadounidenses. Talleres mecánicos y lavandería sirven a una comunidad más amplia, aunque muchos de sus clientes son mexicanos. Esta diversificación económica va siempre más allá de una situación puente yestá ligada a una estrategia de crecimiento de la unidad doméstica, en donde todos sus integrantes tienen un rol importante.

En suma, este grupo de empresarios étnicos se ha podido consolidar ensamblando las referencias que encuentra en sus redes, lo que les ha permitido crecer y arraigarse en un espacio distinto a la comunidad étnica de llegada (la ciudad de Chicago), navegando entre las aguas de los campesinos mexicanos y los farmers estadounidenses.