Introducción

A diferencia de lo ocurrido durante la década del noventa del siglo XX, a partir de 2003 fue posible identificar una mayor participación estatal en la economía argentina. Esa intervención más activa se registró -aunque no de manera exclusiva- a partir del traspaso a manos estatales de algunos servicios públicos concesionados a privados, la creación de nuevas empresas públicas, la tenencia de acciones en diversas empresas privadas producto de la reestatización de los fondos de pensiones y jubilaciones y la entrega de subsidios a sectores económicos clave. Con la ejecución de estas políticas se procuró contrarrestar las consecuencias derivadas de las políticas neoliberales vigentes y fortalecer la soberanía sobre sectores estratégicos para el desarrollo (Makón y Rocca, 2010).

Producido el cambio de gobierno en diciembre de 2015 y con ello, el establecimiento de una nueva orientación de política que retiró al Estado como principal promotor del desarrollo, surgieron nuevas preguntas en relación a las políticas a implementar en el ámbito de las empresas y sociedades bajo su órbita. ¿Se mantendrían a cargo del Estado o se propiciaría su privatización? ¿Qué consecuencias tendrían sobre la gestión empresaria y las condiciones de trabajo de sus planteles, las modificaciones planteadas en cuanto al rol del Estado en este sector? ¿Los conflictos laborales presentarían alguna característica distintiva respecto de los del período anterior? Una hipótesis que recorre este trabajo plantea que si bien no se dispuso la privatización de empresas, las políticas implementadas por el gobierno de la alianza Cambiemos habrían buscado fomentarla a largo plazo. A través de la quita de transferencias estatales y la falta de continuidad de proyectos previamente iniciados, entre otras medidas, se propiciaron condiciones de mayor inestabilidad en las empresas que incidieron de manera directa sobre sus trabajadores. Situación que, en algunos casos, llegó a implicar hasta el despido de personal. Bajo este contexto podría pensarse que los conflictos en las empresas y sociedades del Estado presentarían, a partir de 2016, una dinámica distinta a la que venía registrándose. La relevancia de abordar la conflictividad laboral en este ámbito radica principalmente en la necesidad de cubrir la vacancia de estudios sobre la temática. Este trabajo también busca aportar nuevos elementos para el debate más amplio acerca del rol empresario del Estado argentino en el siglo XXI.

El artículo se organiza en tres apartados. En el primero de ellos, se caracteriza la participación estatal en las empresas y sociedades del Estado durante el período 2003-2015 y se la compara con la política implementada durante 2016-2019 a fin de establecer el contexto en el que se enmarcaron los conflictos laborales bajo análisis. El segundo apartado, en una primera parte, presenta los aspectos metodológicos empleados para el estudio de los conflictos laborales en las empresas estatales. Seguidamente se expone el análisis de dichos conflictos a partir de considerar: el tipo de reclamo (salarial y no salarial), el tipo de conflicto (con paro y sin paro) y el tipo de acción predominante. Por último, se aborda el desarrollo de los conflictos en aquellas empresas y sociedades del Estado cuyos datos presentaron los mayores incrementos relativos del promedio de conflictos entre los períodos 2012-2015 y 2016-2019. Finalmente, el tercer apartado está destinado a las consideraciones finales.

1. Empresas y sociedades del Estado en la Argentina (2003-2019)

A fin de definir las características que adoptó la política estatal en relación a la gestión de las empresas y sociedades del Estado, este apartado se divide en dos secciones. En la primera de ellas, se presentan las medidas implementadas en el período 2003-2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015). La segunda sección aborda esta temática considerando el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) procurando identificar las diferencias entre estas gestiones. De este modo, quedará definido el marco bajo el que se presentaron los conflictos laborales que serán abordados en el segundo apartado de este artículo.

1.1 Período 2003-2015

A partir de 2003 comenzó un proceso en el que la participación estatal en empresas públicas fue incrementándose. El proceso de renegociación de los contratos de los servicios públicos privatizados, iniciado en 20021, planteó una primera intervención en aquellos servicios donde las prestaciones presentaban problemas. A través de la conformación de sociedades anónimas con mayoría accionaria estatal, la reestatización de los servicios no fue planteada como estrategia de política desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner aunque sí debe señalarse que fue la forma de gestión elegida entre un conjunto de opciones de política posibles para sortear las falencias existentes (Pérez y Rocca, 2017). Entre los contratos rescindidos en una primera etapa se encontraron los de: 1) el Correo Argentino S.A. que dio lugar a la creación del Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORSA), 2) tres líneas de ferrocarriles de pasajeros (Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.; Belgrano Sur S.A. y General Roca S.A.) y 3) el servicio de agua potable y saneamiento del Área metropolitana de Buenos Aires a cargo de Aguas Argentinas S.A. que pasó a manos estatales con la creación de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).

Fuera de este proceso se dispuso la intervención de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y su transferencia al ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación, tras la rescisión contractual efectuada en 2002. Lo mismo ocurrió con la concesión del espacio radioeléctrico operado por la empresa francesa Thales Spectrum que se dio por finalizada en enero de 2004 y sus funciones quedaron bajo la órbita de la Comisión Nacional de Comunicaciones. El astillero Talleres Navales Dársena Norte Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera (TANDANOR S.A.C.I.yN.), que se encontraba bajo gestión obrera producto de la quiebra de la operadora privada, fue reestatizado en abril de 2007. En lo que refiere a la creación de nuevas empresas, hacia mayo de 2003 se constituyó Líneas Aéreas Federales S.A. (LAFSA). En el sector energético, mediante la Ley N° 25.943 se estableció, en noviembre de 2004, Energía Argentina S.A. (ENARSA). Y en abril de 2006, se dispuso la constitución de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT) (Ley N° 26.092).

Durante los gobiernos de Cristina Fernández, el proceso prosiguió con diversas medidas. En el sector ferroviario, a través de la Ley N° 26.352 de Reordenamiento Ferroviario de marzo de 2008, se dispuso la creación de dos empresas estatales: la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) y la Administradora de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF). La primera debía encargarse de los servicios cuyas concesiones habían sido canceladas mientras que la segunda tenía responsabilidad sobre la administración de la infraestructura ferroviaria. En ese marco se inició también el proceso de terminación del Contrato de Concesión suscripto con la empresa Belgrano Cargas S.A. (Decreto N° 1.771/08). En septiembre, mediante la Ley N° 26.412, volvieron a manos estatales Aerolíneas Argentinas (AA) y Austral Líneas Aéreas (AU), empresas que habían sufrido un creciente deterioro tras su privatización en 1990. Con la eliminación del sistema privado de pensiones y jubilaciones a fines de 2008 (Ley N° 26.425), la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) quedó a cargo de las acciones que poseían las administradoras de fondos de pensiones y jubilaciones en diversas empresas privadas y reclamó su participación en el directorio de algunas de ellas2. El total de estos fondos se traspasaron en especie al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) que había sido creado en julio de 2007 (Decreto N° 897/07).

En 2009, se constituyó la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" S.A. tras la adquisición del paquete accionario de la compañía Lockheed Martin Aircraft Argentina S.A. (Ley N° 26.501). En octubre de ese mismo año, los medios públicos nacionales quedaron a cargo de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que fuera creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley N° 26.522). Como consecuencia de ello se declaró la liquidación del Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado (Decreto N° 1.526/09). La petrolera Repsol YPF fue reestatizada en mayo de 2012 tras la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina (Ley N° 26.741). El 51% del paquete accionario expropiado se distribuyó entre el Estado Nacional (51%) y las provincias (49%). La imprenta Ciccone Calcográfica fue intervenida y posteriormente estatizada (Ley N° 26.761) en agosto de 2012 cuando pasó a denominarse Compañía de Valores Sudamericana.

En cuanto a los servicios públicos sujetos a renegociación, la empresa Metrogas S.A. también fue intervenida (Resolución N° 1.260/10) hasta que, en mayo de 2013, YPF tomó control de la compañía. En este mismo año fue reestatizado el servicio ferroviario de la Línea Sarmiento, la Empresa General Belgrano S.A. pasó a ser la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios S.A. (ADRHF) y se constituyó la sociedad Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima (Decreto N° 566/13). Dos años más tarde, a través de la Ley N° 27.132, se constituyó la sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado mediante la cual el Estado reasumió la “administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas de control de circulación” (Art. 3). Finalmente, con la Ley N° 27.161 se estableció como servicio público esencial la prestación de servicios de navegación aérea y se creó la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado.

Por último, con la promulgación de la Ley N° 27.181, en octubre de 2015, se declaró de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado Nacional que integraban la cartera de inversiones del FGS y de las participaciones accionarias o de capital de empresas donde fuera socio minoritario o tuviera tenencias accionarias o de capital. Se dispuso la prohibición de su transferencia y/o cualquier otro acto sin la previa autorización expresa del Congreso Nacional (aprobación de los dos tercios de ambas Cámaras). Dicha norma creó también la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) que debía “entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas” (Art. 4). Con esta creación se buscó jerarquizar a la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado que venía desempeñándose desde 2012 (Decreto N° 87/12).

En síntesis, con el objeto de contribuir a una política centrada en el desarrollo del país, el Estado Nacional, a lo largo de este período, quedó a cargo de una significativa cantidad de empresas, sea como socio mayoritario o minoritario. Pudo asegurar así el establecimiento o la recuperación de la gestión de las compañías y con ello, su función social y económica. Sin embargo, no se logró su institucionalización como sector. La demora en el establecimiento de medidas que consideraran de manera integral y articulada la gestión de estas empresas, desde el surgimiento de los primeros casos, atentó contra su constitución como tal. A la vez, la centralidad de las inversiones estatales no fue acompañada por mayores resguardos y regulaciones que tuvieran en cuenta su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Las consecuencias de esta dinámica se hicieron más evidentes cuando, a partir de diciembre de 2015, el gobierno de Cambiemos reorientó el accionar estatal bajo una lógica de menor intervención y fomentó condiciones de negocios para incrementar la participación del sector privado.

1.2 Período 2016-2019

Con la asunción de Mauricio Macri a la presidencia, la política implementada hacia las empresas y sociedades del Estado, experimentó cambios significativos. En cuanto a lo dispuesto por la Ley N° 27.181, no sólo no se avanzó en la constitución de la ANPEE y de la Comisión Bicameral Permanente que estaban pendientes sino que, con la sanción de la Ley que creó el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados (N° 27.260) y su Decreto reglamentario (N°894/16), se trasladó desde la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo hacia la ANSES el ejercicio de las políticas y acciones respecto de los derechos societarios sobre las acciones que integraban la cartera de inversiones del FGS (Art. 34). Con esta modificación se derogó lo establecido por la Ley N° 27.181 ya que se la autorizó a vender las acciones que integraban dicho fondo a fin de contribuir a financiar el Programa (sumado al proceso de blanqueo de activos).

Identificado como uno de los cien objetivos de gobierno, los primeros avances en el proceso de “ordenamiento de la gestión de las empresas públicas” fueron plasmados en el informe "Empresas públicas para el crecimiento” (abril 2017) que se centró en el análisis de aquellas en las que el Estado poseía participación mayoritaria. A partir de un diagnóstico crítico caracterizado por “la falta de coordinación de las decisiones, la ausencia de estándares administrativos y de transparencia y, salvo excepciones, escaso profesionalismo en la gestión […] y [hasta situaciones de corrupción]” (JGM, 2017: 2 y 3), la gestión de las empresas públicas debía avanzar hacia un modelo de centralización y coordinación tal como lo recomendaba la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se establecieron así cuatro aspectos centrales a cumplimentar: “1) mejorar la gestión, para reducir todo lo posible las transferencias del Tesoro Nacional, 2) aumentar las inversiones y mejorar la calidad del servicio, 3) centralizar la supervisión y la estrategia de las empresas, y 4) iniciar un proceso de más transparencia y buen gobierno para incrementar la eficacia y prevenir la corrupción” (JGM, 2017: s/n).

Contrariamente a lo ocurrido hasta diciembre de 2015, el documento enfatizaba la necesidad de revertir la centralidad de las transferencias del Tesoro Nacional en la gestión de las empresas y junto a ello, reducir sus déficits operativos aunque manteniendo la inversión en infraestructura. En este sentido, se puntualizó que en 2016 la disminución en un 46% del déficit operativo de las empresas “permitió reducir más de un 25% el impacto de éstas en el presupuesto: de alrededor de 1% del PIB en 2015 a 0,73% en 2016 [...] presentando una previsión del 0,5% del PIB para 2017” (JGM, 2017: 7). Al analizar los datos desagregados que presentaba por empresa, se observó que las mayores reducciones de transferencias se efectuaron en ENARSA (84,7%), ARSAT (15,3%), AA (8,9%), Nucleoeléctrica Argentina (6,1%), YCRT (6,1%) y Fabricaciones Militares (4,8%). Si bien una disminución significativa de las transferencias recibidas y/o el incremento de los ingresos de las empresas pudieron ser destacados como logros en el marco de los objetivos enunciados, necesariamente debe ser considerado el modo en que fueron alcanzados. Es decir, si dichos resultados se vincularon a incrementos tarifarios exponenciales que afectaron la capacidad de pago de los usuarios o a la reducción o paralización de la producción con un virtual vaciamiento de las compañías, su éxito no puede ser más que relativizado. Con dichas acciones se redujeron gastos pero, a la vez, se puso en riesgo la continuidad de las empresas y con ello su función estratégica y social.

Otro de los compromisos asumidos en relación a las empresas públicas quedó plasmado en la Carta de Intención establecida con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Allí el gobierno argentino se comprometió a “[reducir] las transferencias asociadas con el déficit operativo de [aquellas] que no [estaban] relacionadas con las tarifas de los servicios públicos desde su nivel de 0,1% del PBI en 2017 hasta casi cero en 2021” (Carta de Entendimiento con el FMI, 2018: 6). En cuanto a la participación estatal en las empresas que componen el FGS, señaló que “[amortizarían] los activos de los fondos de pensión […] en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluso aquellos incluidos en la Ley de Reparación Histórica (Carta de Entendimiento con el FMI, 2018: 7). De este modo, con el fin de cumplir una de las metas comprometidas con el FMI, se habilitó la posibilidad afectar la sustentabilidad del sistema jubilatorio y afectar el desenvolvimiento de las empresas y sociedades estatales. En este período también fueron creadas tres nuevas empresas: Contenidos Públicos S.E. (CPSE) (2016), Corredores Viales S.A. (CVSA) (2017) y Fabricaciones Militares S.E. (FFMMSE) (2019). Contrariamente a lo enunciado, no se procuraron mejoras en el desenvolvimiento de esos sectores. A fin de extender la participación privada, se propició el vaciamiento de las capacidades estatales mediante la quita de recursos presupuestarios y de personal. Aun cuando cada empresa presentó particularidades, en materia laboral, se identificó una política sistemática de precarización de las condiciones de trabajo y la reducción de los puestos.

Si se avanza en el análisis de algunos casos puede señalarse que en el sector energético se impulsaron importantes cambios en cuanto a la participación estatal. Partiendo de la consideración de que el Estado debía desempeñar un rol subsidiario en el sector, mediante el Decreto N° 882/17, se facultó al Ministerio de Energía y Minería para “impulsar las medidas necesarias para proceder a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de activos” estatales en diversas sociedades, entre las que se pueden destacar Transener y las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López"3. Con la habilitación de estas ventas, el Estado iniciaba su retiro de los segmentos de generación y transporte revirtiendo la política implementada desde 2004 con el Plan Energético Nacional. Este mismo decreto dispuso la fusión de ENARSA y de Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA), por lo que la primera pasó a denominarse Integración Energética Argentina S.A. (IEASA). Sumó así a su órbita la comercialización de la energía eléctrica proveniente de los aprovechamientos binacionales e interconexiones internacionales a cargo de EBISA.

Otro sector en el que la política gubernamental se orientó a fomentar la apertura a posibilidades de negocios para compañías privadas en detrimento de la empresa estatal, fue el aerocomercial. El 6 de marzo de 2017, el PEN presentó el Plan Aerocomercial Argentino Nacional en el que se explicitó como objetivos ampliar la conectividad aérea e incrementar el número de pasajeros transportados. Para alcanzarlos enunció tres ejes de acción: “potenciar la capacidad de servicio de Aerolíneas Argentinas, incorporar empresas interesadas en realizar nuevas rutas e incrementar de modo significativo la infraestructura vinculada con la actividad” (“El presidente Macri presentó el Plan Aerocomercial”, portal Casa Rosada). Sin embargo, la implementación de la denominada “Revolución de los Aviones” se centró fundamentalmente en la apertura del negocio a empresas de bajo costo (lowcost) en rutas ya operadas por las empresas estatales y en una política de ajuste sobre estas últimas. En paralelo a esta apertura a nuevas operadoras, la política gubernamental hacia AA se orientó principalmente hacia la reducción de su déficit y el recorte de las transferencias recibidas. Con el objetivo de volverla rentable, el ajuste de gastos implicó entre varias medidas: el recorte de frecuencias y vuelos, el freno a la renovación de la flota de aviones, la reducción del plantel de trabajadores a través de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y despidos.

En resumen, este período evidenció un contraste muy marcado en cuanto a la participación estatal en la gestión de las empresas y sociedades del Estado. Si bien cada caso presenta sus particularidades, en términos generales, la prioridad del gobierno hacia el sector quedó circunscripta a reducir por completo las transferencias estatales efectuadas y mostrar esta medida como una mejora en su gestión sobre todo hacia los organismos internacionales con los que había establecido compromisos al respecto. Este accionar puso en riesgo el futuro de las empresas y junto a ello, su rol estratégico y social. Como señala Wainer (2019: 38) las medidas adoptadas por el gobierno de Cambiemos no sólo se enmarcaron "en una ofensiva sobre la clase trabajadora sino que también [impulsaron] un reacomodamiento de las relaciones de fuerza entre las distintas facciones capitalistas". En relación a esto, destaca como principales ganadores a las empresas prestadoras de servicios públicos regulados (electricidad, gas y agua) y al capital financiero, seguidos, aunque en menor medida, por el sector agrario y el abocado a la explotación minera y petrolífera. Habiendo caracterizado las políticas gubernamentales implementadas hacia las empresas y sociedades el Estado en los períodos 2003-2015 y 20162019, en el apartado que sigue, se analiza la evolución de los conflictos laborales en el sector a fin de establecer continuidades y rupturas entre ambas etapas.

2. Conflictos laborales en las empresas y sociedades del Estado: metodología y análisis

Para efectuar el análisis de los conflictos en las empresas y sociedades del Estado se utilizaron los datos de la Base de Conflictos Laborales4, elaborada por la Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo (DEyERT) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS). Metodológicamente, la DEyERT define al conflicto colectivo de trabajo como “la serie de eventos desencadenados a partir de la realización de una acción conflictiva por parte de un grupo de trabajadores o empleadores con el objeto de alcanzar sus reivindicaciones laborales […] esto implica que en un mismo conflicto pueden llevarse a cabo varias acciones conflictivas” (DEyERT, 2015: 3). Dada la complejidad que presenta este fenómeno, la DEyERT propone un abordaje que contemple tanto los conflictos con paro como los sin paro5. En cuanto a los primeros, la actividad huelguística es estudiada en sus dimensiones de extensión, tamaño y duración, las que son captadas a través de tres indicadores de la conflictividad: i) cantidad de conflictos con paro, ii) cantidad de huelguistas y iii) cantidad de jornadas individuales no trabajadas (JINT). Estas últimas se definen como el índice que resulta de la multiplicación de la duración de los paros y la cantidad de huelguistas (DEyERT, 2015). Respecto de los conflictos sin paro, éstos son agrupados teniendo en cuenta dos dimensiones: 1) una dimensión discursiva, donde se considera el carácter performativo del lenguaje (el uso de la palabra como acción) y 2) una dimensión en la que se registra la presencia o el movimiento en el espacio de un actor colectivo, de los cuerpos que, a su vez, pueden o no obstruir la circulación de personas o de bienes. En el primer grupo se incluyen: a) declaraciones organizativas (cambios de estado colectivo), b) anuncios de acciones conflictivas con fecha y c) anuncios de paro con fecha. Respecto del segundo grupo se identifican las siguientes acciones: d) concentraciones, protestas, acampes, e) movilizaciones, f) quites de colaboración, g) cortes, h) bloqueos e i) ocupaciones. (Loewy Montenegro y Rocca, 2018).

En cuanto a las variables fundamentales a considerar para el análisis, la DEyERT clasifica los conflictos según el ámbito institucional del empleador (privado y estatal) y el nivel de agregación de los intereses de los actores que protagonizan el conflicto (conflictos de rama y por lugar de trabajo). En el informe metodológico de la Dirección (DEyERT, 2015) se señala que, con la primera variable, se pueden distinguir las diferencias que presentan ambos sistemas de relaciones laborales en términos de actores a los que comprende, normativa que los rige y con ello, las particularidades que adquiere la dinámica de la conflictividad en cada uno de esos ámbitos. Siendo el estatal el que muestra su predominio en los tres indicadores de la conflictividad. Con respecto al nivel de agregación, también se plantean lógicas de comportamiento diferenciadas dependiendo de si se trata de conflictos en una rama de actividad económica o si éstos están circunscriptos a lugares de trabajo. En este sentido, el informe puntualiza que los conflictos de rama suelen comprender a un gran número de trabajadores y promover principalmente demandas por incrementos salariales, mientras que los de lugar de trabajo involucran una cantidad menor de trabajadores y presentan demandas más variadas y específicas. Junto a estas dos variables también se registran: i) la actividad económica del o los establecimientos en conflicto, ii) la localización geográfica, iii) el tipo de organización que dirige el conflicto, iv) el o los sindicato/s intervinientes, v) los reclamos y vi) el tipo de acción predominante del conflicto, entre otras.

Cabe referir específicamente a esas dos últimas variables: reclamos y tipo de acción predominante que son las que se abordan en este trabajo. Como ya se señalara, sobre los conflictos con paro o sin paro puede analizarse, a su vez, el tipo de acción predominante en cada uno de ellos. En el caso de los conflictos sin paro el repertorio de acciones abarca desde las menos intensas como lo son las declaraciones de estados hasta las más intensas en las que se ubican las ocupaciones. En los casos de los conflictos con paro, si bien la huelga constituye la acción más intensa y por ende, predominante, puede identificarse también el tipo de acción distinta al paro que la complementó. Siguiendo lo establecido por la DEyERT se pueden identificar dos tipos: a) paros acompañados por declaraciones organizativas, anuncios de acciones conflictivas y paro con fecha, protestas y movilizaciones y b) paros acompañados por cortes, bloqueos y ocupaciones.

Respecto de los reclamos, éstos pueden ser de dos tipos: salariales y no salariales. Dentro del primer grupo se identifican cuatro clases: 1) reclamos por mejoras salariales genéricas que refieren a aquellos en los que se solicita el incremento de la remuneración habitual como también el de los rubros salariales (asignaciones familiares, horas extras, aguinaldo); 2) reclamos por mejoras salariales a través de mecanismos específicos (rubros salariales no remunerativos: adicionales, premios y viáticos); 3) reclamos por pagos adeudados de sumas ya devengadas tanto remunerativas como no remunerativas y 4) reclamos por negociación paritaria (salarial) son aquellos en los que se solicita la iniciación, continuidad y/o renegociación de las condiciones salariales sean remunerativas como no remunerativas.

Entre los reclamos no salariales se distinguen ocho categorías: 5) reclamos por continuidad en el empleo o despidos; 6) reclamos por regularización del contrato laboral con el objeto de modificar condiciones laborales precarias; 7) reclamos por condiciones del ambiente de trabajo en los que se incluyen mejoras respecto de la seguridad e higiene, la incorporación de personal y recursos físicos; 8) reclamos por trato discriminatorio, persecuciones o la aplicación de sanciones en violación de los derechos laborales; 9) reclamos por representación, encuadramiento en un sindicato o convenio colectivo diferente al de aplicación; 10) reclamos por negociación paritaria general a partir de los cuales se demanda la iniciación, continuidad y/o renegociación de las condiciones no salariales, 11) reclamos por seguridad, que se vinculan con el pedido de medidas de seguridad externa al establecimiento laboral (fuerzas de seguridad estatales o seguridad privada) y 12) otros reclamos, donde se registran aquellos que no pueden ser incluidos en ninguna de las otras categorías. En general, en este último conjunto pueden encontrarse reclamos en rechazo a la implementación de medidas, políticas y/o normativas que afectan al conjunto de trabajadores. A los fines de especificar el tipo de reclamo en las empresas y sociedades del Estado se tomó la decisión de presentar separadamente los reclamos por vaciamiento que no estaban individualizados en la clasificación de la DEyERT pues éstos estaban contabilizados en la categoría "otros reclamos".

Por último, respecto de los casos considerados en el estudio, se seleccionaron todos los conflictos referidos a empresas y sociedades bajo la órbita del Estado Nacional6, fueran éstos de rama o por lugar de trabajo. Entre los primeros se incluyeron además aquellos conflictos de rama con componente mixto. Es decir, conflictos en los que, junto a los trabajadores de estas empresas y/o sociedades estatales, también participaron trabajadores del ámbito privado pertenecientes a dichos sectores. Si bien esto puede, por ejemplo, sobrestimar el número de huelguitas, la exclusión de dichos conflictos no hubiera permitido dar cuenta acabadamente de las estrategias desplegadas por esos trabajadores. Asimismo fue tenido en consideración un conflicto multisectorial de estatales ocurrido en abril de 2018 en el que intervinieron trabajadores de varias de estas empresas. En el Cuadro N° 1 se sintetizan, por cada sector económico, las empresas y sociedades del Estado cuyos conflictos laborales fueron considerados para este estudio.

Cuadro N° 1. Sectores y empresas y sociedades del Estado bajo estudio

Fuente: elaboración propia en base a la Base de Conflictos Laborales de la DEyRT.

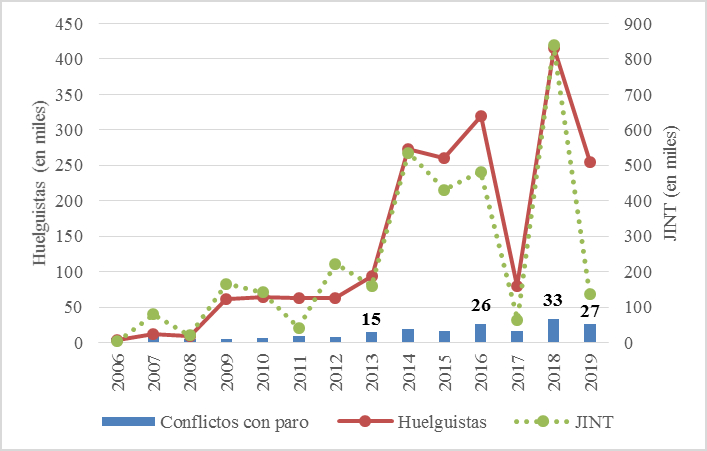

Pasando al análisis de los datos de la Base de Conflictos Laborales, se contabilizaron 493 conflictos laborales en empresas y sociedades del Estado para el período 2006-2019. De ese total, 288 fueron conflictos sin paro mientras que los 205 restantes correspondieron a conflictos con paro que involucraron a 1 millón 975 mil huelguistas e implicaron 3 millones 332 mil jornadas individuales no trabajadas (JINT). En el Gráfico N°1 se observa que a partir de 2013 se registró un cambio en la tendencia presente desde 2006 pues se produjo un incremento significativo en la cantidad de conflictos con paro respecto del año anterior (+7). Dichos paros fueron principalmente motorizados por trabajadores del sector transporte y de intermediación monetaria y financiera. Esta variación en la cantidad de conflictos con paro se mantuvo estable hasta 2016 cuando se registró un nuevo incremento (+10) que marcó el inicio de un comportamiento irregular para los últimos años analizados. Mientras que en 2017 se presentó una caída en la misma proporción de aquel aumento (-10), el 2018 fue el año de mayor cantidad de conflictos y de crecimiento interanual (+17) de toda la serie, volviendo en 2019 a similar registro que en 2016. Si bien se produjeron estas oscilaciones, los sectores que concentraron la mayor cantidad de conflictos con paro se mantuvieron. A partir de 2014 la mayoría de esos conflictos se habían registrado en los sectores de transporte y comunicaciones, condición que continuó hasta 2019 con la sola excepción del 2017 cuando los conflictos en el sector de explotación minera, petrolera y gasífera (específicamente los ocurridos en YCRT) desplazaron a los del transporte.

En cuanto a la cantidad de huelguistas y de JINT, el primer incremento significativo se observó en 2014 cuando ambos indicadores crecieron considerablemente (+179 mil) y (+375 mil). Estos aumentos se explicaron por el número de huelguistas del ámbito del transporte (194 mil) y los del sector de intermediación monetaria y financiera (72 mil) y por la cantidad de JINT registradas también en estos mismos sectores: 450 mil para el último caso y 77 mil en cuanto a transporte. En 2016 se contempló un nuevo crecimiento de estos indicadores que si bien respecto de la cantidad de huelguistas presentó oscilaciones en el último período considerado, mostró en 2018 el valor más alto de toda la serie (415 mil). En lo que refiere a las JINT, en ese año no sólo se presentó el registro más alto del período en cuestión sino también el mayor incremento interanual (+773 mil). Para estos años, los sectores que principalmente motivaron los crecimientos descriptos fueron el de transporte y el de intermediación monetaria y financiera. Respecto de la cantidad de huelguistas predominaron los del sector transporte, excepto en 2017 cuando fue desplazado al segundo lugar por el sector de intermediación monetaria y financiera. En relación a las JINT, dicho sector siempre ocupó el primer lugar hasta 2019 cuando la mayor cantidad se presentaron en el ámbito del transporte.

Fuente: elaboración propia en base a la Base de Conflictos Laborales de la DEyERT.

Gráfico N°1 Conflictos con paro, huelguistas y jornadas individuales no trabajadas en empresas y sociedades del Estado (en cantidad y en miles) (2006-2019)

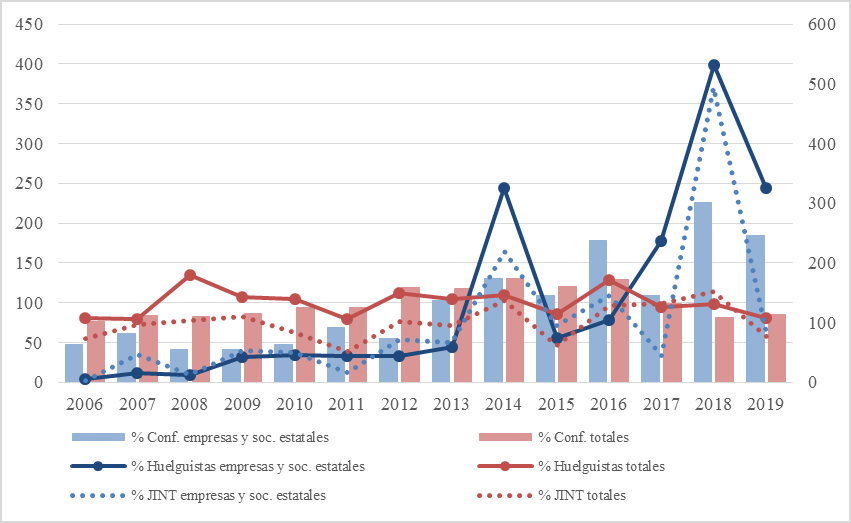

Al comparar estos datos en relación a los conflictos, huelguistas y JINT totales para el mismo período (Gráfico N°2), se encontró que a partir de 2016, los valores registrados en las empresas y sociedades estatales (medidos en porcentaje respecto del promedio de cada uno de los indicadores) superaron a los de los totales7, con las excepciones de la cantidad de huelguistas en 2016 y la de JINT en 2017 cuyos valores permanecieron por debajo. Cabe destacar nuevamente que en 2018, se presentaron comparativamente no sólo los porcentajes más altos de toda la serie sino que también se dieron las mayores distancias entre valores para cada uno de los indicadores.

Fuente: elaboración propia en base a la Base de Conflictos Laborales de la DEyERT.

Gráfico N°2 Conflictos con paro, huelguistas y jornadas individuales no trabajadas totales y en empresas y sociedades del Estado (en porcentaje) (2006-2019)

Al retomar el análisis de los 493 conflictos por sector, se observó que la mayor cantidad de conflictos se presentó en el ámbito del transporte (32%). Le siguieron los conflictos en los sectores de comunicaciones (30%), de intermediación monetaria y financiera (13%), de actividades industriales (10%), de explotación minera, petrolera y gasífera (10%), de energía, agua y gas (4%) y de servicios sociales (1%). Al considerar la evolución de estos conflictos por año (Gráfico N°3), pudieron identificarse tres etapas: 1) 2006-2011, 2) 2012-2015 y 3) 20162019. La primera de ellas presentó un promedio de 14 conflictos, valor que creció casi 2 veces y media en la segunda etapa con 34 conflictos registrados. La última etapa (2016-2019) duplicó a la anterior registrando 68 en promedio. Este último incremento junto al cambio de políticas hacia el sector, plantea la necesidad de avanzar en un estudio más detallado de ese período. De este modo, en la sección 2.1 se analizarán aquellas empresas y sociedades del Estado en las que se presentaron los mayores incrementos relativos del promedio de conflictos por año entre el período 2012-20158 y el período 2016-2019. Se considerarán los conflictos ocurridos en: a) los medios públicos (de 5 pasaron a 15 conflictos), b) AA y AU (de 6 a 13 conflictos) y c) FFMM (de 2 a 6 conflictos)9.

Fuente: elaboración propia en base a la Base de Conflictos Laborales de la DEyERT.

Gráfico N°3 Conflictos laborales en empresas y sociedades del Estado (2006-2019) (Cantidad por año)

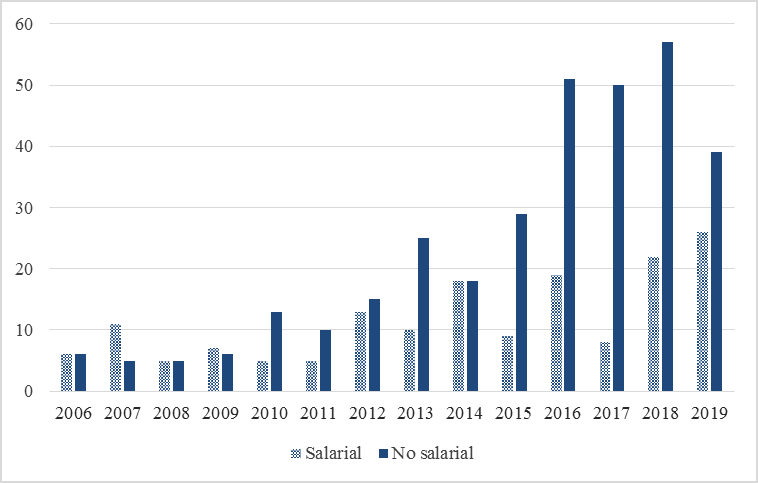

En cuanto al tipo de reclamo predominante en los conflictos del período 2006-2019, los reclamos no salariales representaron el 67% frente al 33% de los salariales. Al analizar esto por sector se observó que los reclamos no salariales prevalecieron en todos ellos con la excepción del sector de intermediación monetaria y financiera cuya distribución fue de 52% de reclamos salariales frente a 48% de no salariales. Si se repasan los datos considerando las tres etapas ya definidas (Gráfico N° 4) puede verse que para el período 2006-2011, sólo los dos últimos años mostraron la preeminencia de los no salariales pues en los años anteriores la relación había sido inversa o se había dado de manera pareja. Esto puede explicarse ya que, tras la reactivación de la negociación colectiva, buscaron sumar otro tipo de demandas, siendo aquellas por condiciones del ambiente laboral las que mayor cantidad de conflictos originaron en los años 2010 y 2011. Si bien en 2012-2015, la mayor presencia de reclamos no salariales había comenzado a darse casi de manera sostenida, fue a partir de 2016 cuando ese tipo de reclamo se volvió preponderante. Puntualmente, al comparar el contenido de dichos reclamos en estas dos etapas se observó que, si bien las demandas por despidos predominaron en ambos casos10, en la etapa 2016-2019 la cantidad de esos reclamos, en promedio, crecieron cuatro veces. Les siguieron los conflictos por condiciones laborales que también se incrementaron (4 promedio en 2012-2015 y 6 en 20162019), aquellos en rechazo a la implementación de políticas específicas para los sectores o empresas (de 2 promedio pasaron a 4) y los que denunciaban su vaciamiento (de 1 promedio pasaron a 8).

Fuente: elaboración propia en base a la Base de Conflictos Laborales de la DEyERT.

Gráfico N°4 Conflictos laborales en empresas y sociedades del Estado según tipo de reclamo (2006-2019) (Cantidad por año, salarial y no salarial)

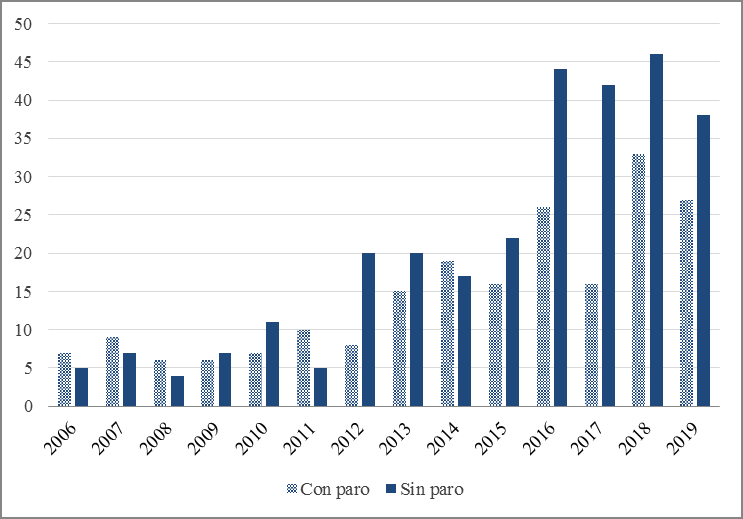

En lo que refiere al tipo de conflicto, los datos analizados mostraron que 58% de ellos se presentaron sin paro mientras que el 42% restante fueron con paro. El detalle por sector evidenció nuevamente un comportamiento diferenciado en el rubro de intermediación monetaria y financiera donde predominaron los conflictos con paro (61%), mientras que en las empresas relacionadas a actividades de explotación de minas y canteras y en aquellas vinculadas a energía, agua y gas, los conflictos con y sin paro se presentaron en partes iguales. Al considerar las etapas establecidas (Gráfico N° 5), se observó que hasta 2011 habían predominado los conflictos con paro, tendencia que se revirtió inmediatamente al año siguiente cuando los conflictos preponderantes pasaron a ser los sin paro (con excepción de 2014). En la última etapa analizada, este comportamiento continuó, presentando en 2017 la mayor distancia entre ambos tipos de conflictos de toda la serie. Al precisarse el tipo de acción predominante en cada tipo de conflicto (Gráfico N° 6) puede señalarse que tanto en los conflictos con paro como en los sin paro se destacaron las acciones que implicaron concentraciones y/o movilizaciones: 89% para los primeros y 48% respecto de los segundos. Cabe señalar que los únicos sectores que mostraron un comportamiento diferente fueron el de explotación minera, petrolera y gasífera, el de transporte y el de servicios sociales que, respecto de los conflictos sin paro, presentaron una mayor concentración en aquellas acciones vinculadas a la dimensión discursiva (declaraciones organizativas, anuncios de acciones conflictivas y de paro ambos con fecha).

Fuente: elaboración propia en base a la Base de Conflictos Laborales de la DEyERT.

Gráfico N°5 Conflictos laborales en empresas y sociedades del Estado según tipo de conflicto (2006-2019) (Cantidad por año, con paro y sin paro)

Fuente: elaboración propia en base a la Base de Conflictos Laborales de la DEyERT.

Gráfico N°6 Conflictos laborales en empresas y sociedades del Estado según tipo de conflicto y acción predominante (2006-2019) (Cantidad por año, en porcentaje, con paro y sin paro)

Al abordar de manera desagregada el tipo acción predominante entre los conflictos sin paro (Gráfico N° 7) pudo identificarse que: a) en el primer conjunto de acciones registradas prevalecieron las declaraciones organizativas con 56%, b) en el segundo grupo lo hicieron las concentraciones con 44% y c) en el último, los cortes representaron más de la mitad de las acciones de ese conjunto. Los sectores que presentaron esta misma distribución fueron el de transporte y el de comunicación. En relación al resto de los sectores pueden destacarse aquellos en los que las movilizaciones resultaron predominantes: actividades industriales (50%), explotación minera, petrolera y gasífera (67%), intermediación monetaria y financiera (77%) y energía, agua y gas (80%). Asimismo las acciones de bloqueo y ocupación preponderaron en esos tres últimos sectores.

Fuente: elaboración propia en base a la Base de Conflictos Laborales de la DEyERT.

Gráfico N°7 Conflictos laborales sin paro en empresas y sociedades del Estado según acción predominante (2006-2019) (Cantidad por año, en porcentaje)

En síntesis, el estudio de los conflictos laborales en las empresas y sociedades del Estado mostró tres períodos bien diferenciados en cuanto al desarrollo de la conflictividad: 1) 2006-2011, 2) 2012-2015 y 3) 2016-2019. La primera etapa (2006-2011) se caracterizó por presentar, en promedio, la menor cantidad de conflictos laborales (14) y aunque predominaron los reclamos no salariales, la diferencia promedio entre éstos y los salariales resultó ser la más baja de las tres etapas (1 conflicto). Asimismo se distinguió de las otras dos pues prevalecieron los conflictos con paro aun cuando fuera por una distancia de 1 conflicto en promedio.

A partir del período 2012-2015, la cantidad promedio de los conflictos se incrementó considerablemente (34) y esto continúo profundizándose en 2016-2019 cuando se registraron 68 conflictos en promedio. En cuanto al tipo de reclamo tampoco hubo diferencias entre estas últimas etapas, predominaron los no salariales. Sin embargo, en 2016-2019, la distancia promedio entre éstos y los salariales aumentó 3 veces: de una diferencia promedio de 9 conflictos en 2012-2015 pasó a 30 en 2016-2019. Específicamente esto se debió al significativo crecimiento de los reclamos por continuidad laboral o despidos (de 6 conflictos promedio pasaron a 25). Este último dato da clara cuenta del impacto que tuvieron las políticas que se describieran respecto del sector: disminución de las transferencias otorgadas, reducción o paralización de la producción con el vaciamiento implícito de las empresas, entre otras. Por último, en ambos períodos predominaron los conflictos sin paro, aunque nuevamente se presentó una distancia promedio mayor en 2016-2019 (una diferencia de 17 conflictos frente a una de 5 en 2012-2015). Aquí las concentraciones y las movilizaciones explicaron el valor promedio más alto: 21 conflicto en 2016-2019 frente a los 8 que se habían presentado en 20122015. Cabe agregar que las acciones relacionadas a la dimensión discursiva también tuvieron un peso importante en el repertorio de acciones de la última etapa pues se registraron 18 conflictos en promedio respecto de los 8 de la anterior.

Se observa así que, si bien los últimos dos períodos no presentaron cambios en cuanto a las formas que adoptó la conflictividad (crecimiento de conflictos, preponderancia de conflictos no salariales y sin paro), al analizar más en detalle el tipo de reclamo preponderante (por despidos) se puedo establecer una diferencia entre ambas etapas. Dicha distinción encuentra un correlato directo con las medidas gubernamentales aplicadas hacia las empresas y sociedades del Estado entre 2016-2019. Tal como se señalara, éstas impactaron de manera directa sobre las condiciones de trabajo y a través de dichos datos esto quedó en parte evidenciado.

2. 1 Presentación de casos

Como se mencionara, en esta sección se analizan aquellas empresas y sociedades estatales que durante el período 2016-2019 registraron los mayores incrementos relativos del promedio de conflictos por año en comparación con el período inmediatamente anterior. Los casos estudiados son los de: a) los medios públicos, b) AA y AU y c) FFMM. A pesar de tratarse de sectores bastante disímiles, se espera encontrar aspectos comunes que permitan ampliar la caracterización ya realizada.

2.1.1 Medios públicos

Para el período 2016-2019, el sector de los medios públicos presentó el mayor incremento relativo del promedio de conflictos de las empresas y sociedades estatales analizadas: de 5 conflictos en 2012-2015 pasaron a 15. Al analizar los tipos de reclamos se observó que si bien continuaron predominando los no salariales, su composición varió considerablemente pues, a partir de 2016, la mayor cantidad de conflictos se dieron por despidos (29 sobre un total de 5111), seguidos por los que rechazaban el vaciamiento del sistema de medios públicos, la censura y se manifestaron en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (8)12, políticas específicas hacia el sector (5) y aquellos que denunciaron actos persecutorios hacia los trabajadores (5). Por otra parte, disminuyeron considerablemente los conflictos impulsados por la regularización del contrato laboral que habían sido 4 y cayeron a 1 y aquellos en los que se reclamaba una negociación paritaria de las condiciones no salariales pues de 3 conflictos pasó a no presentarse ninguno en 2016-201913.

En cuanto al tipo de conflicto no se presentaron diferencias entre períodos, los conflictos sin paro resultaron predominantes en ambos: se presentaron en total 50 sin paro frente a 30 con paro. En la etapa 2016-2019 los primeros pasaron de 10 a 40 conflictos mientras que los segundos lo hicieron de 9 a 21. Al identificarse el tipo de acción preponderante en cada uno de éstos tampoco hubo cambios, la mayoría de las acciones fueron concentraciones y/o movilizaciones. Acompañaron así la tendencia general que ya se describiera para el total de empresas y sociedades estatales. En cuanto al tipo acción predominante entre los conflictos sin paro se mantuvo mayoritariamente el comportamiento de la etapa 2012-2015 en la que: a) entre el primer conjunto de acciones registradas prevalecieron las declaraciones organizativas (de 3 pasaron a 13), b) en el segundo grupo las concentraciones predominaron sobre las marchas con 11 casos cuando en 2012-2015, 3 conflictos se habían registrado tanto para unas como para otras y c) en el último, los cortes y las ocupaciones se presentaron en igual cantidad pero en diferente período de registro. El corte se registró en 2013 mientras que la ocupación en 2017.

2.1.2 Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas14

En el ámbito de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, los conflictos se incrementaron en 7 registros (de 6 pasaron a 13) durante la etapa 2016-2019. La cantidad promedio de conflictos creció en 7 registros pues de 5 conflictos se pasó a 12. La puesta en marcha de la denominada “Revolución de los Aviones” abrió un frente de conflicto con los trabajadores del sector quienes diversificaron sus demandas a partir de 2016. A diferencia del período anterior se incorporaron demandas por regularización contractual (1), seguridad (1), rechazo a las políticas implementadas en el sector (1) y por vaciamiento (11) que equipararon a los reclamos por despidos (11). Respecto de estos últimos, en el período 2012-2015, también se había registrado un valor alto con 7 conflictos. Sin embargo, debe señalarse que 5 de ellos fueron motorizados por el pedido de reincorporación de un trabajador de AA e integrante de la AITA que fuera despedido por haber convocado y adherido al paro de la CTA el 8 de junio de 2012. En el período 2016-2019, el contenido de este reclamo fue más genérico pues se planteaba en relación a la defensa de los puestos trabajo de todo el conjunto.

Respecto del tipo de conflicto preponderante, los conflictos sin paro fueron los de mayor registro en ambos períodos: de 17 en 2012-2015 pasaron a 34 en 2016-2019. Los conflictos con paro también se incrementaron, de 5 pasaron a 16. La acción preponderante fue diferente para cada uno de los casos. En los sin paro predominaron las declarativas, mientras que los conflictos con paro fueron acompañados únicamente por concentraciones y/o movilizaciones. El detalle al interior de los conflictos sin paro mostró que: a) en el primer conjunto de acciones prevalecieron las declaraciones organizativas (de 3 pasaron a 11) diferenciándose del período 2012-2015 cuando el anuncio de paro con fecha había concentrado 5 casos, b) en el segundo grupo las movilizaciones presentaron mayor cantidad casos (de 0 a 6), modificando la preponderancia de las concentraciones del período previo (5 conflictos) y c) en el último conjunto de acciones de mayor intensidad, no se registraron casos. En el período 2012-2015 se había presentado sólo un corte.

2.1.3 Fabricaciones Militares

Los conflictos en FFMM registraron para el período 2016-2019 un incremento de 4 casos en relación a 2012-2015 (de 2 pasaron a 6). La implementación de una política de achicamiento hacia el sector impactó directamente sobre los trabajadores. Fue así como los reclamos por despidos y vaciamiento crecieron significativamente a partir del último período: de 1 conflicto por despidos en 2012-2015 se pasó a 13. De igual manera sucedió con aquellos por vaciamiento que de 1 pasaron a 7 conflictos. Vale destacar que al analizar los 4 conflictos registrados en 2015, tres de ellos referían a la necesidad de regularizar las condiciones de contratación mientras que el restante fue por despidos y se produjo inmediatamente después de la asunción del nuevo gobierno en diciembre de ese año.

Al analizar los datos relativos al tipo de conflicto, se observa que la modalidad predominante en el período 2012-2015 se revirtió, pues los conflictos sin paro pasaron a registrarse en mayor número (22 frente a los 3 del período anterior). La implementación de cierres y despidos explican este comportamiento que también se reflejó en la caída de 4 conflictos con paro a 1 para 2016-2019. A pesar de este cambio, el tipo de acción predominante en cada uno de ellos no se modificó de un período a otro, ya que se mantuvieron las concentraciones y/o movilizaciones. En lo que refiere específicamente a los conflictos sin paro se encontró que en cuanto al tipo de acción predominante: a) en el primer grupo de acciones se destacaron las declaraciones organizativas ( de 0 caso se pasó a 3), b) en el segundo grupo las movilizaciones se dieron en mayor proporción (de 2 pasaron a 8) pero vale señalar que las concentraciones se presentaron en 6 casos mientras que en el período anterior no se habían registrado acciones de ese tipo y c) en el último, los cortes y las ocupaciones que se presentaron en igual cantidad (2), para el período 2012-2015 se había presentado sólo un corte en 2015.

Aun cuando las particularidades de cada sector podían haber planteado algunas diferencias, los resultados obtenidos no hicieron más que mostrar similitudes y por ende, reforzar lo ya expuesto. En los tres casos, los conflictos laborales se presentaron como respuesta a las políticas gubernamentales implementadas por el gobierno de Cambiemos en los sectores. Presentaron como reclamo principal el rechazo a los despidos y al vaciamiento de las empresas. Vale destacar también que, como consecuencia de la decisión de disponer el cierre de algunos establecimientos de FFMM, los trabajadores debieron modificar el tipo de conflicto a desarrollar. Así, en lugar de preponderar los conflictos con paro (como en el período anterior) pasaron a hacerlo los sin paro.

3. Consideraciones finales

A partir de estudiar los conflictos laborales en las empresas y sociedades del Estado, este trabajo buscó responder los interrogantes suscitados respecto de las consecuencias que, la nueva orientación de política, trajo aparejada sobre la conflictividad laboral en el sector. De acuerdo a lo expuesto, la característica distintiva de los conflictos del período 2016-2019 se vinculó con el tipo de reclamo que concentró la mayor cantidad de casos: la demanda por continuidad laboral y despidos. Como ya señalara ésta estuvo directamente relacionada con la política de achicamiento y cierre sobre las empresas consideradas. Este primer análisis de los datos permitió también dar cuenta de la importancia que tuvieron las concentraciones y movilizaciones en el repertorio de acciones de estos trabajadores, cuestión que vale la pena seguir profundizando. A partir de estos hallazgos, se abren nuevos temas a considerar como, por ejemplo, aquellos relativos al tipo de organización y/o al actor sindical interviniente en estos conflictos a fin de poder delinear con mayor precisión la estrategia sindical desplegada y la manera en que desarrolla su relación con el Estado empleador. Vinculado a ello puede sumarse también un estudio más detallado de los conflictos mixtos que fueran incluidos para observar la articulación de ambas lógicas de acción (la estatal y la privada). Avanzar en una caracterización exhaustiva del período 2012-2015 es otra de las tareas que quedan pendientes. Estos abordajes serán objeto de próximos trabajos.