Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

La trama de la comunicación

Print version ISSN 1668-5628

Trama comun. vol.18 no.2 Rosario Dec. 2014

ARTÍCULOS

La reconstrucción de lo "religioso" en la circulación en redes socio-digitales

Por Moisés Sbardelotto

msbardelotto@yahoo.com.br / Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil

Moisés Sbardelotto

Brasilero. Máster y doctorando en Ciencias de la Comunicación de la Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Brasil. Becario del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de Brasil. Es autor de E o Verbo se fez bit: A comunicação e a experiência religiosas na internet (Ed. Santuário, 2012). Coordinó el Escritorio Brasileño de la Stif tung Weltethos de 2008-2012. Es graduado en Comunicación Social – Periodismo por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

E-mail: msbardelotto@yahoo.com.br

Sumario:

En este artículo, se presenta una reflexión sobre la mediatización digital de la religión, fenómeno socio-comunicacional en que se sitúa la actual reconstrucción de lo religioso. En sitios católicos brasileños, se analiza el desvío de la práctica de la fe al ambiente online a partir de lógicas mediáticas, los llamados rituales online, que complejizan el fenómeno religioso y las procesualidades comunicacionales. Se describen tres modalidades de oferta y apropiación de lo sagrado: la interfaz interaccional, las interacciones discursivas y las interacciones rituales. A partir de esas nuevas modalidades de percepción y de expresión de lo sagrado, se analizan las prácticas de instituciones sociales como la Iglesia y la sociedad en general al hablar públicamente sobre lo religioso en las redes digitales – en este caso, lo "católico", es decir, constructos simbólicos que la sociedad considera como vinculados a la doctrina y tradición de la Iglesia Católica-. Se analizan, entonces, los conceptos de reconexión y dispositivos conexiales. Como conclusión, se afirma que, en esa reconstrucción de lo "católico", surge una religiosidad en experimentación marcada por e-rejías, o sea, nuevos sentidos simbólicos de lo religioso en red, "bricolajes de la fe" en el ambiente digital.

Descriptores: Mediatización; Redes socio-digitales; Dispositivos conexiales; Reconexiones; Circulación

Summary:

This article presents a reflection on the digital mediatization of religion, socio-communicational phenomenon in which stands the current reconstruction of the religious. In Brazilian Catholic sites, it analyzes the displacement of the practice of the faith to the online environment based on mediatic logics, the so-called rituals online, that turn the religious phenomena and the communication processualities more complex. It describes three forms of offer and appropriation of the sacred: the interactional interface, the discursive interactions and the ritual interactions. From these new modes of perception and expression of the sacred, it analyses practices of social institutions as the Church and society in general to speak publicly about religion in digital networks – in this case, the "Catholic", ie symbolic constructs that society considers as linked to the doctrine and tradition of the Catholic Church. It then discusses the concepts of reconnection and connectial devices. In conclusion, it is stated that in the reconstruction of the "Catholic" arises a religiosity in experimentation marked by e-resies, ie new symbolic meanings of the networked religious, "bricolages of faith" in the digital environment.

Describers: Mediatization; Socio-digital networks; Connectial dispositifs; Reconnections; Circulation

Introducción

Hoy vemos un traslado en la práctica de la fe al ambiente online, a partir de lógicas mediáticas, complejizando el fenómeno religioso y las procesualidades comunicacionales. Se forman, así, nuevas modalidades de percepción y de expresión de lo sagrado en nuevos ambientes de culto (Autor, 2012a). En las redes socio-digitales, ambientes onlinede sociabilidad, se manifiestan entre los internautas "puntos" de interacción e intensos intercambios comunicacionales, atemporales y aespaciales. En esas interacciones tecnológicamente mediadas, las prácticas sociales revelan lógicas mediatizadas que también involucran a las operaciones de las instituciones sociales, como la Iglesia y sus miembros.

En esos ambientes, hay numerosos sentidos religiosos en circulación. Esa circulación, todavía, no es una acción restricta a las instituciones eclesiales o a las instituciones mediáticas, sino también la sociedad en general, dado que en los más diversos ámbitos de Internet se habla públicamente sobre lo "religioso". Así, se resignifica socialmente la experiencia, el discurso y la práctica religiosa vía medios digitales. En nuestro caso, nos referimos a un ámbito religioso específico: lo "católico", es decir, constructos simbólicos que la sociedad en su conjunto considera como vinculados a la doctrina y a la tradición de la Iglesia Católica.

El interés por lo "católico" se debe a muchos factores. Los resultados del último Censo Demográfico 2010 de Brasil muestran el crecimiento de la diversidad de los grupos religiosos. Aunque con una pérdida de fieles (en el año 1872, el 99,7% de los brasileños eran católicos), el perfil religioso de la población brasileña aún se mantiene: en 2010, el país continuaba conservando la histórica mayoría católica. De ser 73,6% en el 2000, los católicos pasaron a integrar el 64,6% en 2010. Por lo tanto, hay una gran relevancia socio-histórico-cultural de la Iglesia Católica en Brasil, dentro de un escenario de gran movilidad y sincretismo religioso1.

Dentro de ese contexto, sumado a la innovación tecnológica contemporánea, lo "sagrado" circula y fluye a través de la complejidad de internet por medio de una acción no sólo del ámbito de la "producción" eclesial o mediático-corporativa, sino también mediante una acción comunicacional de los numerosos usuarios en ambientes fluidos "…entre lo privado y lo público; entre la institución y el individuo; entre la autoridad y la autonomía individual; entre los grandes marcos mediáticos y el prosumo [prosumption] individual" (Hoover & Echchaibi, 2012: 16)2. Los individuos "re-construyen" lo que fue construido por la institución (eclesial o mediática), poniéndolo en circulación y, también, ellos mismos construyen sentidos relativos a lo sagrado en general o a la institución –que a su vez los "re-construye", y así sucesivamente-. Ahí podemos percibir la circulación como el "dispositivo central" del proceso de comunicación (Fausto Neto, 2010).

En este artículo, presentaremos una reflexión sobre la mediatización digital de la religión, fenómeno social contemporáneo en que se sitúa la reconstrucción de lo religioso, a partir de una pesquisa sobre los rituales online en sitios católicos brasileños (Autor, 2012a). Se analizará la interfaz interaccional de esas páginas, las interacciones discursivas y las interacciones discursivas rituales presentes en esos sitios. Después, se reflexionará sobre los conceptos de reconexión y dispositivos conexiales, examinando las interacciones entre usuarios de páginas de Facebook que abordan las doctrinas y tradiciones católicas. Como conclusión, veremos que, en esa reconstrucción de lo "católico", surge una religiosidad en experimentación marcada por e-rejías, o sea, nuevos sentidos socio-simbólicos de lo religioso en red, "bricolajes digitales de la fe" en el ambiente online.

Mediatización digital de la religión: fundamentos

La Iglesia Católica, en 2012, en un encuentro mundial de obispos, abordó de manera central el tema de la "nueva evangelización" –o sea, de su presencia y anuncio en las sociedades contemporáneas-. En el documento final, se habla de los medios de comunicación, incluso digitales, reconociendo su rol en la "transformación de la misma realidad".

"Las nuevas tecnologías digitales han dado origen a un verdadero y nuevo espacio social, cuyas relaciones son capaces de influenciar sobre la sociedad y sobre la cultura. Al ejercer una influencia sobre la vida de las personas, los procesos mediáticos, que son factibles con estas tecnologías, llegan a transformar la misma realidad. Intervienen de modo incisivo en la experiencia de las personas y permiten una dilatación de las potencialidades humanas" (Sínodo, 2012: s/p, subrayados nuestros).

Así, la propia Iglesia reconoce que las nuevas tecnologías digitales favorecen el surgimiento de una nueva sociedad y de una nueva cultura. La realidad y la experiencia de la realidad son transformadas. Como vemos, la Iglesia percibe que las nuevas prácticas sociales, que surgen con la apropiación de las redes digitales, ayudan a cambiar las relaciones humanas y las formas de comunidad. En términos más amplios, la Iglesia y sus instancias superiores van reconociendo un proceso que se encuentra en una interfaz entre lo mediático y lo religioso, en un movimiento creativo y continuo de producción de sentido; o sea, un proceso complejo que apunta a la mediatización de las sociedades contemporáneas. De cierta forma, McLuhan ya había previsto el surgimiento de ese fenómeno al afirmar que "…toda tecnología gradualmente crea un ambiente humano totalmente nuevo", ambientes que "no son envoltorios pasivos, pero sí procesos activos" (McLuhan, 1964: p.10), justamente por ser procesos sociales. Con el avance tecnológico y las nuevas prácticas sociales en correlación, se va constatando cada vez más "una aceleración y diversificación de los modos por los cuales la sociedad interactúa con la sociedad" (Braga, 2012: 35).

En ese contexto, entendemos por mediatización un fenómeno social contemporáneo en que los procesos comunicacionales de las sociedades ocurren cada vez más según lógicas mediáticas. En términos generales, la mediatización puede ser entendida como un meta-proceso, según Krotz (2007). Para el autor, los meta-procesos son "constructos que describen y explican teóricamente dimensiones y niveles económicos, sociales y culturales específicos de cambio real" (Krotz, 2007: 257). Ejemplos históricos de esos meta-procesos son la urbanización, la mercantilización, la individualización, la secularización, la globalización, procesos que duran por siglos y que no están necesariamente confinados a determinada área o cultura, ni se sabe exactamente cuando empiezan o terminan. La mediatización, por lo tanto, puede ser entendida como un meta-proceso comunicacional que nos ayuda a entender la sociedad contemporánea a partir de la transformación social que se desencadena por medio de procesos mediáticos. En ese sentido, la mediatización se basa en la "…modificación de la comunicación como la práctica básica de la forma como las personas construyen el mundo social y cultural" (Krotz, 2007: 25). Surge, así, una nueva configuración socio-comunicacional.

Se manifiesta, entonces, no sólo la existencia de medios que conectan producción-recepción como meros dispositivos neutros y desconectados. Como indica Fausto Neto, pasamos de "fases de linealidades a aquellas de discontinuidades, en donde nociones de comunicación, asociadas a totalidades homogéneas, dan lugar a nociones de fragmentos y a nociones de heterogeneidad" (Fausto Neto, 2005: 3). En las llamadas sociedades en mediatización,

"…las prácticas sociales (modalidades de funcionamiento institucional, mecanismos de toma de decisión, hábitos de consumo, conductas más o menos ritualizadas, etc.) se transforman por el hecho de que hay medios. [...] La mediatización opera a través de diversos mecanismos según los sectores de la práctica social que interese, y produce en cada sector distintas consecuencias. Dicho de otro modo: una sociedad mediatizada es más compleja que las que le han precedido" (Verón, 1992: 124).

Eso se debe al hecho de que, en sociedades en mediatización, los medios no son solamente "vehículos de sentido" o "espacios neutros" de interacción social, sino "marca, modelo, matriz, racionalidad productora y organizadora de sentido" (Mata, 1999: 84). En ese contexto, la religión pasa no solamente a establecer su relación con los demás campos sociales, en general mediada por los medios, sino también a "mediatizarse" a sí misma, moldándose y reconstruyéndose a partir de las lógicas, saberes y protocolos mediáticos. En términos religiosos, ocurre, por lo tanto,

"El desvío de la mirada del fiel de los templos tradicionales para los nuevos templos mediáticos y digitales, que estimulan, bajo nuevos formatos y protocolos, la experimentación de una práctica religiosa, que encuentra sus raíces en la realidad offline, pero que es ahora resignificada para el ambiente digital […] O sea, las personas pasan a encontrar una oferta de experiencia religiosa no sólo en las iglesias de piedra, en los sacerdotes de carne y hueso, y en los rituales palpables, sino también en la religiosidad existente y disponible en los bits y píxeles en internet. En esas ofertas de sentido religioso, el fiel, donde quiera que esté, cuando quiera que sea –delante de un aparato electrónico conectado a internet–, desarrolla, así, un nuevo vínculo con la Iglesia y lo sagrado, y un nuevo ambiente de culto. Delante de la pantalla de la computadora, entre bits y píxeles, el fiel opera la construcción de nuevas formas de alabanza a Dios" (Autor, 2012a: 26-28).

La cuestión es que la religión online, al desencadenar cambios notables en la experiencia religiosa, transforma también el carácter de la propia religión: es tanto señal cuanto producto de la mediatización. Éste fenómeno manifiesta que "los medios pueden ser, al mismo tiempo, fuente de religión y espiritualidad, un indicador del cambio religioso y espiritual, y estar articulados con las tendencias religiosas y espirituales –cambiando la religión mediante esas interacciones y siendo cambiados por esa relación" (Hoover, 2008: 4). Por eso, es importante percibir cómo la religión se constituye hoy en nuevas formas por medio de las culturas digitales y comprender qué "lo digital" está haciendo a "lo religioso".

"Y el Verbo se hizo bit": la experiencia religiosa en internet

A partir del desvío de las prácticas religiosas para la ambiencia comunicacional de internet, comienzan a surgir nuevas modalidades de experiencia de la fe. Todo ese fenómeno es ilustrado por la existencia, en el ambiente católico, de innumerables servicios religiosos online que ofrecen posibilidades para la práctica religiosa fuera del ámbito tradicional del templo: versiones online de la Biblia y de oraciones católicas; orientaciones vía internet con líderes religiosos; pedidos de oración online; las llamadas "velas virtuales"; programas de audio y video, como misas, palestras y orientaciones; "capillas virtuales"; entre muchas otras opciones. O sea, aquello que aquí llamamos rituales online, aquellos en que el fiel experiencia su fe e interactúa, por medio del sistema religioso online, con Dios.

Analizamos el funcionamiento de las interacciones entre fiel-Iglesia-Dios para la vivencia, la práctica y la experiencia de fe en los rituales online del ambiente digital católico brasileño en Autor (2012a). Examinamos, en cuatro sitios católicos de Brasil, un fenómeno que se encuentra en una interfaz del sistema comunicacional con un amplio ámbito social, el sistema religioso. Interfaz que se da en un proceso creativo, continuo y complejo, que debe ser analizado en "su totalidad, con sus relaciones, conexiones e interconexiones" (Gomes, 2010: 13). O sea, no visamos a analizar objetos concretos y separados, sino sus interacciones. Entendemos por interacción una acción-entre: "Acciones recíprocas que modifican el comportamiento o la naturaleza de los elementos, cuerpos, objetos o fenómenos que están presentes o se influencian" (Morin, 1997: 53). En nuestra perspectiva de análisis, se trata de las acciones, retroacciones y transacciones entre el fiel y el sistema para la construcción de sentido religioso. Por medio de esas transacciones, fiel y sistema se "agitan" mutuamente y así se interrelacionan: en suma, se comunican.

Por eso, partimos del concepto de sistema: "un complejo de elementos en interacción" (Bertalanffy, 1977: 84). Morin (2002) concibe esa noción como "…unidad global organizada de interrelaciones entre elementos, acciones o individuos" (Morin, 2002: 132) que posee algo más que la suma de sus componentes: "…su organización; la propia unidad global (el 'todo'); las cualidades y propiedades nuevas emergentes de la organización y de la unidad global" (Ibídem: 136). Por eso, en nuestro estudio, nos valemos de esa definición para analizar los sitios católicos como sistema católico online, y la religión en general como un macrosistema o sistema religioso, del cual los sitios son una micromanifestación.

En base a ese abordaje sistémico-complejo, creemos que sólo hay comunicación si hay interacción. Como la interacción fiel-sistema no está dada ni ocurre automáticamente, sino que depende de complejos dispositivos, inferimos y analizamos en nuestra pesquisa tres ámbitos que favorecen la religiosidad de tal vínculo y experiencia: la interfaz (las materialidades gráficas de los sitios), el discurso (cosa hablada y escrita) y el ritual (operaciones, actos y prácticas del fiel); los cuales, a partir de internet, van conociendo nuevas posibilidades y límites. En este artículo, a nivel de síntesis, presentaremos una definición resumida de cada concepto y breves ejemplos ilustrativos3.

Con relación a la interfaz, lo sagrado, que es accedido por el fiel, pasa por diversos niveles de codificación por parte del sistema. Analizamos cuatro de ellos: 1) la pantalla; 2) periféricos como teclado y ratón; 3) la estructura organizacional de las informaciones (menús); y 4) la composición gráfica de las páginas en que se encuentran disponibles los servicios y rituales católicos. Ocurre, en ese sentido, una interposición de la técnica, claramente manifestada en la interacción entre fiel y sitios católicos, por la presencia de elementos tecnológicos y simbólicos que están al servicio de las interacciones propiamente dichas que ocurren en el interior del sistema católico online (Autor, 2012b). Así, buscamos analizar no sólo cuáles significados circulan por los sistemas mediáticos, sino cómo en tales sistemas tecnológicos surgen las condiciones para la manifestación del sentido religioso y se puede dar la emergencia de sentidos en general.

Por medio de instrumentos y aparatos físicos (pantalla, teclado, ratón), y elementos simbólicos presentes en el lenguaje computacional (navegadores, menús, ambientes), el fiel "manipula" lo sagrado ofertado y organizado por el sistema y navega por sus meandros. Definimos como interfaz, por lo tanto, el código simbólico que posibilita la interacción fiel-sistema y también a la superficie de contacto simbólico entre fiel-sistema (Autor, 2012c). O sea, la interacción es posibilitada porque el fiel decodifica lo sagrado a partir de la configuración computacional ofertada por el sistema. Por medio de la interfaz, el sistema informa al usuario sus límites y posibilidades, y éste comunica al sistema sus intenciones. En la interfaz, el sistema indica al fiel no sólo una forma de leer lo sagrado, sino también una forma de manipular lo sagrado, la cual raramente es neutra o automática: esa forma carga sentidos consigo y afecta el mensaje religioso-comunicacional. La interfaz también establece un campo de interacciones posibles entre usuario y sistema (y, por lo tanto, con lo sagrado). En ese campo, se da una "lucha" constante entre las estrategias de sentido (ofertas de sagrado) por parte del sistema y las estrategias (deseos y necesidades) del fiel, mediadas por los protocolos digitales. Ese campo, entretanto, puede ser ultrapasado en situaciones en que el usuario abusa del sistema – no correspondiendo a sus propuestas – o, simplemente, lo abandona en busca de "nuevos mares de navegación". Así mismo, el que las posibilidades sean (de)limitadas por el sistema al usuario, hacen que éste las pueda ultrapasar autónomamente y buscar nuevas posibilidades fuera de ellas.

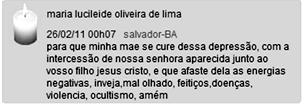

Por otro lado, el contacto entre fiel y sagrado pasa por el discurso, por la narración de la fe. Llamamos discurso a una "…realidad material de cosa pronunciada o escrita" (Foucault, 2008: 8), al flujo constante de construcción de sentido religioso por medio del lenguaje textual en las páginas de los sitios. Por eso, el discurso analizado hace referencia a los trueques comunicativos y a las conversaciones simbólicas que se establecen en internet entre sistema y fiel, por ejemplo, en las oraciones o testimonios online escritos por los fieles (disponibles en las páginas de los sitios católicos). El discurso textual, así, es la cristalización y la sedimentación de una interacción que ocurrió entre ambos. En él, encontramos las marcas que nos indican cómo se dieron los trueques comunicativos, quiénes fueron el enunciador y el enunciatario, cuáles fueron las reglas para esa interacción, etc.

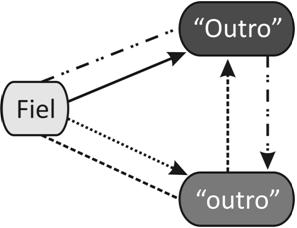

En los sitios analizados, encontramos la presencia de una red visible de interacciones, realizadas y estimuladas en el interior del sistema a partir de tres agentes: el fiel (propiamente el internauta orante); un "otro" (por quien el fiel intercede, tornándose también mediador, o a quien el fiel se dirige para que interceda por él – como otro fiel internauta); y un "Otro" (el destinatario último: Dios, Nuestra Señora o los santos) (Fig. 1).

Figura 1 - Diagrama de las interacciones discursivas en rituales online

Por fin, el tercer ámbito que favorece la experiencia religiosa del fiel son los rituales. Hasta entonces celebrados en el templo territorializado, ellos ahora se trasladan al ambiente online (como, por ejemplo, las "velas virtuales"). Comprendemos, así, los rituales online como actos y prácticas de fe, desarrollados por el fiel en interacción con el sistema online para la búsqueda de una experiencia religiosa. Desviando el foco de las estructuras o instituciones sociales, es importante situarse justamente "…en el medio de esas cosas, donde individuos y comunidades pueden ser vistos activos en la construcción de sentido" (Hoover & Clark, 2001: 2), como en los rituales online.

Destacamos, a partir de nuestras observaciones, dos formas de interacción ritual online: las interacciones rituales de cerramiento y las interacciones rituales de apertura. En las interacciones rituales de cerramiento, el fiel recibe del sistema los elementos necesarios para vivir su experiencia religiosa. O sea, el fiel sólo hace una operación de "activación" de determinado ritual, sin irritar al sistema,sin alterar sucontenido religioso. Ese proceso de cerramiento lleva al sistema a estar "aislado de su ambiente", como un sistema cerrado en el cual "…el estado final es inequívocamente determinado por las condiciones iniciales" (Bertalanffy, 1977: 64). De entre las opciones de esos rituales, ofertadas por la "Capilla Virtual" del sitio A124 en el link "Rosario Virtual"5, el fiel puede rezar "el rosario paso a paso online", tal cual indica el sitio (Fig. 2).

Figura 2 – Oración del "Rosario Virtual" en la "Capilla Virtual" del sitio A12

Figura 3 - Diagrama demostrativo de la "interacción ritual de encerramiento"

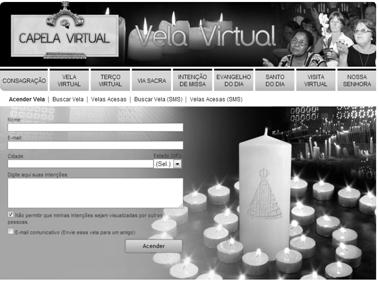

En ese sentido, en la segunda modalidad, de manera diferente, las interacciones rituales de apertura ocurren cuando el fiel no sólo se conecta al sistema y se apropia de lo que le es ofrecido (como en la oración del rosario), sino también al interferir en ese sistema, al insertar materia religiosa en su interior. Así, se provoca una desestabilización del sistema desde su punto original. Son interacciones rituales en que el sistema se abre para la interferencia (construcción simbólica) del ambiente (fiel) en su interior. Esa modalidad de interacción ritual ocurre, por ejemplo, en las llamadas "velas virtuales". Para encender una vela en la "Capilla Virtual" del sitio A126, el fiel es solicitado por el sistema a completar un formulario (con datos como: nombre, e-mail, ciudad, Estado) y escribir su intención (Fig. 4).

Figura 4 - Ritual "Vela Virtual" del sitio A12

Por lo tanto, en las interacciones rituales de apertura, ocurre un proceso de interpenetración entre sistema y fiel. En cuanto a la interpenetración, "…no se trata de la relación general entre sistema y ambiente, sino de una relación intersistémica entre sistemas que pertenecen recíprocamente uno al ambiente del otro" (Luhmann, 1990: 354), o sea, cuando un sistema inserta en el otro, recíprocamente, su propia complexidad interna. Esto sucede en las interacciones rituales de apertura, pues sistema y fiel intercambian y transaccionan materia religiosa, lo que, como resultado final, causa una alteración de las condiciones anteriores al inicio de la interacción en ambos inter-agentes (Fig. 5).

Figura 5 - Diagrama demostrativo de la "interacción ritual de apertura"

Figura 6 - Escape doctrinal presente en la "Capilla Virtual" del sitio A12

Hasta aquí buscamos entender "el Verbo se hizo bit" como una metáfora de la "encarnación" comunicacional del Dios cristiano-católico en los meandros de internet. Para eso, analizamos el ámbito de la vivencia, de la práctica y de la experiencia de la fe (católica) en tiempos de internet, examinando la interfaz interaccional, la interacción discursiva y la interacción ritual entre fiel-sagrado. Entretanto, esas son solamente algunas manifestaciones de lo religioso católico en el ambiente digital. Restan dudas, puntos no investigados, y deseos de profundización en varios aspectos, como en las redes digitales online que veremos en seguida.

"Y el Verbo se hizo red": reconexiones en dispositivos conexiales en el caso "católico"

Más allá de la interacción con lo sagrado en bits (el logos católico digital) en ambientes declaradamente católicos, ¿qué hace el fiel y cómo lidia con lo sagrado en ambientes "públicos" de la Red? O sea, ¿cómo se construye lo "católico" (el pathos católico digital) en la Red? ¿Qué hacen los usuarios, más allá de la oferta religiosa disponible en internet, en términos de reconstrucción y de circulación de los sentidos y discursos religiosos, por medio de los flujos comunicacionales del ambiente digital, especialmente en las llamadas redes sociales online? En suma, más allá de la experiencia religiosa específica, interrogamos la experimentación religiosa católica difusa. Más allá del carácter privado de la fe online, interrogamos el aspecto público del fenómeno religioso católico en sus manifestaciones comunicacionales digitales. Más allá de una práctica ritual de fe, interrogamos la práctica socio-comunicacional sobre lo religioso católico.

Lo que vemos en las redes sociales digitales es una acción social sobre lo "católico" –o sea, constructos simbólicos que la sociedad en su conjunto considera como vinculados a la doctrina y a la tradición de la Iglesia Católica– mediante una socio-tecnicidad específica de la contemporaneidad que genera nuevas formas de producción de sentido, de experiencia y de prácticas religiosas. En ese sentido, como conceptos clave en este proceso, nos proponemos aquí reflexionar sobre las reconexiones que ocurren en dispositivos conexiales, a partir del caso católico, enfatizando que son conceptos en construcción y que proponemos para el debate.

El fenómeno al que aquí nos referimos dice respeto a un medio específico, es decir, a la red de redes, internet, y, en su interior, a redes sociales digitales específicas. En su forma más simple, una red es un conjunto de nodos interconectados, que, en nuestro caso, son los internautas en interacción comunicativa. Para Kerckhove, la esencia de toda la red es precisamente la conectividad. Para el autor, internet es "…el medio conectado por excelencia, es la tecnología que hace explícita y tangible esa condición natural de la interacción humana" (Kerckhove, 1999: 25). Lo conectado, afirma, se convirtió en una alternativa a lo individual y a lo colectivo.

Por otro lado, es necesario abandonar la idea de las redes como ya dadas, listas, como si bastara analizar los nodos existentes para inferir vínculos, capitales simbólicos, etc. La especificidad de las redes socio-digitales no es ser meramente "digitales" ni meramente "sociales" –infinidad de otras redes son digitales sin ser sociales, o son sociales sin ser digitales–, sino que su existencia manifiesta una interfaz característica de la contemporaneidad, marcada por vínculos individuales y sociales que se establecen comunicacionalmente mediados por la tecnología digital. Acreditamos que toda red es una acción social de conexión, un trabajo en red (network). O sea, las conexiones no existen "en sí mismas", sino que son construidas y mantenidas constantemente por la acción social de comunicación mediada por tecnologías digitales. Las redes sociales digitales se establecen no sólo por algo, también para hacer algo. En el caso católico, las redes que se establecen en Facebook, por ejemplo, utilizan la doctrina y tradición católica como eje central de su acción comunicativa, pero también hacen algo sobre esa doctrina y tradición por medio de sus discursos y prácticas. Y lo hacen porque la propia plataforma Facebook insta a los usuarios a una producción constante de sentido en su interior por medio del compartir y del conectar7. Así, lo "católico" es el resultado de esa producción ininterrumpida de sentido social y simbólico sobre la doctrina y tradición católica.

Las interacciones sociales que percibimos en las redes sociales digitales en el ámbito católico, operan principalmente por medio de reconexiones socio-técnico-simbólicas sobre lo "católico". O sea, son prácticas sociales que van más allá de los lazos sociales tradicionales de los individuos e instituciones, conectando de modo nuevo a los agentes socio-religiosos. Son usos de los medios que van más allá de las posibilidades técnicas de las plataformas, conectando de modo nuevo a sus funcionalidades con usos religiosos diversos. Son acciones de construcción de sentido que van más allá de los sentidos católicos ya existentes, conectando de modo nuevo los símbolos religiosos entre sí o con otras simbologías no previstas.

Lo que ocurre en las redes socio-digitales, por lo tanto, son conexiones "nuevas", "ultra-conexiones", que van más allá de lo que ya está dado en términos sociales, técnicos y simbólicos sobre lo religioso. En esas conexiones, se manifiesta la invención social sobre lo "católico" en un proceso específico de circulación comunicacional, marcado por la tecnología digital. Las reconexiones permiten partir de algo ya dado y llegar a algo nuevo (invención, in + venire) por medio de prácticas sociales conectadas, que se suman a las prácticas tradicionales de construcción de lo "católico". Es en la reconexión que los usuarios construyen sentido en red a partir de lo que ya existe social, cultural o tecnológicamente.

Pero ese también es un proceso social que no es neutro, ni automático, ni trasparente. En las reconexiones, es posible ver la manifestación de ciertas matrices, operaciones y modos prácticos de producción y sentido que son compartidos socialmente. Específicamente, se está hablando de un dispositivo conexial, o sea, un sistema de conexión heterogéneo que se organiza en torno a reconexiones digitales y que posibilita la comunicación entre individuos e instituciones en red.

Dispositivo, según Foucault (1982), es "…un conjunto decididamente heterogéneo que engloba discurso, instituciones, organizaciones […]. En suma, lo dicho y lo no dicho son los elementos del dispositivo" (Foucault, 1982: 244). Los dispositivos, por lo tanto, disponen el mundo y la sociedad; el mundo y la sociedad disponen los dispositivos; y, por medio de ellos, la sociedad dispone el mundo. Aquí entendemos el dispositivo conexial específicamente como un dispositivo comunicacional, o sea, un sistema socio-digital que tiene "…la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes" (Agamben, 2005: 13), siempre organizando las conexiones digitales entre ellos. En términos comunicacionales, el dispositivo conexial es algo específico de una dada historicidad (el fenómeno de la mediatización digital), que permite y realiza la mediación de las interacciones socio-digitales. O sea, posibilita la propia existencia de la digitalidad –y, por lo tanto, de la propia sociedad en la era digital– por medio de la mayor o menor regulación de los intercambios entre los individuos en red. Aunque las redes socio-digitales manifiesten la "…efimeridad caótica del humo…", el dispositivo conexial manifiesta la "…estabilidad organizativa de los árboles…" (Duarte & Frey, 2008: 158), visible y analizable en las reconexiones.

El dispositivo conexial, por lo tanto, es el conjunto complejo de interfaces tecnológicas y protocolos socio-técnicos que establecen redes de interacción social y circulación comunicacional, manifestando "configuraciones socio-técnicas" que proporcionan "bases reforzadas para la mediatización de la comunicación" (Gresec II apud Miège, 2009: 187). En términos de interfaces tecnológicas, el dispositivo conexial es la estructura que molda, dentro de sus límites, la forma como el usuario puede interpretar los símbolos religiosos a los que accede en las redes online y también provee líneas pre-determinadas de decodificación del sentido de esos símbolos, disponiéndolos de determinada forma, presentándose como el layout de las páginas, y ofreciendo al usuario algunas opciones (y otras no) para "manosear" esos símbolos ("me gusta", "compartir", "comentar" etc.). Como sintetiza Scolari, "…creemos usar las interfaces, pero en realidad también ellas nos están modelando" (Scolari, 2004: 239). En términos de protocolos socio-técnicos, el dispositivo conexial es la cristalización de las "…reglas y padrones tecno-científicos que gobiernan las relaciones dentro de las redes" (Galloway & Thacker, 2007: 28) y que permiten las conexiones. Pero los protocolos no están dados desde el principio: aunque la interfaz establezca algunos protocolos (cosas que se pueden o no hacer), el protocolo es una propiedad emergente a partir de las complejas relaciones entre la interfaz y los agentes, y entre los agentes entre sí, en disputas por control y poder tecno-simbólico. Así, el dispositivo conexial, mediante protocolos, regula la circulación y direcciona los flujos de sentido, conectando y controlando los agentes.

Para comprender la relación entre reconexiones y dispositivos conexiales, veamos el caso que sigue (Fig. 7):

Figura 7 - Post de la página "Papa Francisco I" en Facebook8

Es interesante que esa reconexión simbólica es también social, pues es reconocida socialmente: más de 770 personas hicieron clic en la opción "Me gusta" y más de 850 compartieron ese contenido con sus amigos. En cada clic en "Me gusta" o en "Compartir", se generan nuevos circuitos por los cuales esa imagen va a circular en nuevas redes, pues, con cada clic, ese contenido pasa a ser parte del "muro" personal de cada usuario, generando nuevas reconexiones en su red personal. En los comentarios a la entrada, a su vez, algunos usuarios felicitan a los administradores por crear esa "bella campaña" y dicen que "amaron" la idea, lo que también genera nuevos circuitos por donde ese contenido va a circular. Pero esa reconexión también es criticada por los demás internautas. Es lo que ocurre en el campo de los comentarios: algunos usuarios critican a la campaña afirmando que es "ridículo transformar [al papa] en consumo o interpretarlo como consumo", o diciendo que no les gustó ver el nombre del papa en "ese embalaje que es tan visto como símbolo de polución", que es "una falta de respeto", que "el embalaje no merece el contenido". Así, en el campo de los comentarios o por medio de las opciones "Me gusta" y "Compartir", la reconexión social se manifiesta reconstruyendo los sentidos simbólicos originales propuestos por los administradores de la página y extendiendo su sentido para otros circuitos socio-comunicacionales.

Por otro lado, las reconexiones simbólicas y sociales permiten aún una reconexión técnica de las funcionalidades de Facebook y de sus contenidos o conexiones. Algunos usuarios, impulsados por la entrada de la página Papa Francisco I, se reapropian del ambiente conexial de Facebook transformándolo en un ambiente de oración. Esa reconexión técnica transforma el campo de comentarios de Facebook en un espacio de práctica religiosa pública. La usuaria Maria Teresa Nunes Correia, por ejemplo, cierra su comentario con la afirmación: "Que el Señor le ayude siempre", en referencia al papa, y Marcilia Silva dice: "Demasiado feliz con este papa, ¡gloria a Dios!". De esa forma, Facebook no es sólo un espacio de conexión entre los usuarios, como sugiere la propia plataforma, sino también una plataforma que, en sí misma, es reconstruida simbólica, social y técnicamente como un ambiente religioso de oración y conexión con lo sagrado.

Por fin, el dispositivo conexial se manifiesta en todas las instancias de la interfaz y del protocolo de la plataforma Facebook, posibilitando la conexión digital entre los usuarios. El dispositivo, primero, permite la inserción de imágenes y textos por parte del "posteador" a su red de amigos de forma pública, siendo puesto a disposición de los sistemas de búsqueda en internet. Esa inserción tiene determinados límites específicos de tamaño del texto, determinadas opciones de formato, tamaño, imagen, posibilidades de edición de texto e imagen, etc. Por otro lado, el lector puede comentar el post (en un espacio también regulado por la interfaz en términos de número de caracteres, formato del texto, etc.), marcar la opción "Me gusta", o compartirlo con sus amigos. Todas esas opciones hacen que el contenido original del "posteador" circule por nuevas redes de usuarios, ahora del lector-comentador. Por fin, cada nuevo comentario puede ser respondido o marcado como "Me gusta" por otros usuarios, lo que genera nuevas recirculaciones de contenido y de las mismas conexiones por nuevos "muros" de Facebook y, por consiguiente, por nuevas redes de usuarios. Así, entre reglas y padrones estipulados por la interfaz y constituidos como protocolos en la interacción social, es ese complejo dispositivo de conexiones el que permite que las reconexiones se tornen posibles.

Consideraciones finales

En internet, como vimos, lo sagrado es vivido y experimentado por medio de rituales online, y lo "religioso" circula y es reconstruido en flujos constantes de circulación comunicacional en redes digitales. A partir de nuestro análisis, percibimos que la fe practicada en los ambientes digitales apunta para un cambio en la experiencia religiosa del fiel y en la manifestación de lo religioso. Cambio que se da por medio de nuevas temporalidades, nuevas espacialidades, nuevas materialidades, nuevas discursividades y nuevas ritualidades. La religión como tradicionalmente la conocemos está cambiando, y la "nueva religión", que se descortina delante de nosotros en ese "odre nuevo", trae también un "vino nuevo"10 que caracteriza la mediatización digital (sus formas de ser, pensar, actuar, etc., en la era digital).

Por un lado, temporalmente, los tiempos y los períodos tradicionales de la vida litúrgica de la Iglesia cambian fuertemente en internet. Ahora, un ritual religioso puede ser celebrado a cualquier hora del día, independientemente de los horarios y de la localización de los demás miembros de la comunidad religiosa. El sistema se encarga de mediar esa interacción. Los procesos lentos y vagarosos de la ascesis espiritual (los "siglos de los siglos", "hasta que la muerte los separe") van siendo ahora substituidos por la lógica de la velocidad absoluta. Pasamos así a vivir la fe en la expectativa de omnitemporalidad e inmediaticidad (todo debe estar disponible ahora, ya) (cf. Brasher, 2004).

Por otro lado, ocurre un desvío espacial de la experiencia religiosa: la celebración realizada del otro lado del mundo puede ser asistida por el fiel en su cuarto –y es él quien decide cuando empieza, con un cliquear en play-. Así, se instaura una nueva forma de presencia: una "tele-presencia", posibilitada por la producción de una co-presencia encarnada en las representaciones de lo sagrado disponibles en el sistema católico online y las interacciones con los demás usuarios. Pero la esencia de esa nueva modalidad de presencia es la no presencia, la "anti-presencia": no es necesario que el fiel esté físicamente allá, junto a los demás usuarios, para estar allá, junto con ellos digitalmente (Manovich, 2000). Se instaura, de esa forma, una lógica de la condensación espacial.

Además, la fe digital trae consigo una materialidad totalmente propia: numérica, de dígitos que pueden ser alterados, apagados, recombinados de acuerdo con la voluntad del sistema y/o del fiel, aunque con resquicios de una religiosidad pre-mediática (como el uso de "velas", por ejemplo). Se acrecientan, así, nuevas camadas intermediadoras entre el fiel y Dios, ahora tecno-comunicacionales. Pero todo eso puede pasar desapercibido por el fiel al reforzar la trasparencia de la técnica: la sensación de lo sagrado construida por el sistema promueve (o refuerza) la creencia de que el fiel está delante de (y sólo delante de) Dios, sin atentar contra todos los protocolos y lógicas de la técnica comunicacional. En lugar de una lógica de la substitución, la fe se presenta con una lógica de la complejización. Internet no sustituye los soportes materiales de las prácticas de fe tradicionales, sino que genera nuevos modos de percepción, expresión, práctica, vivencia y experiencia de la fe.

Discursivamente, el fiel construye sentido religioso en el sistema católico online por medio de narrativas fluidas e hipertextuales marcadas por una constante transformación. Eso abre lo religioso a innumerables interpretaciones, a una danza hermenéutica interminable de lectura y creación de nuevos sentidos. Se manifiesta, así, una dimensión teo-política de la experiencia religiosa online: en ella, el fiel común también tiene el "poder" de nombrar y de narrar lo divino. Además, las relaciones y vínculos creados por el discurso en ese ambiente también son fragmentarios, ya que el fiel selecciona y elije su alteridad discursiva (terrena o divina). El desvío, en suma, se da en dirección a una lógica del acceso (cf. Marchesini, 2009) en que el pertenecer-participar no se estructura por una localización geográfica, sino por una ambiencia fluida en que sólo resulta parte de ella quien a ella tiene acceso. Y son comunidades instauradas comunicacionalmente: sin la interacción digital, los vínculos se deshacen.

Ritualísticamente, los actos y prácticas de fe desarrollados por el fiel mediante acciones y operaciones de construcción de sentido en interacción con el sistema, ocurren ahora en medios digitales. Se manifiesta, así, no sólo una liturgia asistida por los medios, sino también una liturgia centrada, vivida y practicada por los medios, en que estos también ofrecen modelos para los gestos, el espacio o el imaginario litúrgico. Los rituales online, por lo tanto, son marcados por una lógica de la selección, en que el fiel es invitado a co-construir su experiencia religiosa a partir de un lo sagrado pre-moldeado, pre-configurado por el sistema; y, por otro lado, por una lógica de banco de datos, en que lo sagrado es transformado simbólicamente en una colección de datos y contenidos que pueden ser buscados y encontrados por el sistema en un instante, con un cliquear de botones. Así, se explicita una religiosidad algorítmica, en que el fiel hace al sistema hacer lo que ya está programado a partir de una secuencia de gestos litúrgicos seguida por el fiel y realizada por el sistema.

En ese contexto, el fiel no es sólo co-constructor de su fe, sino que también realiza un trabajo creativo sobre la propia religión como un todo, tensionando la "interfaz eclesial". Eso posibilita la percepción del desequilibrio entre cómo el macro-sistema religioso es pensado en términos de Iglesia y cómo es entendido y practicado por el fiel. En este sentido, la "interfaz" del macro-sistema religioso es dinamizada por esos usos. La turbulencia, la inestabilidad, y el desvío, provocados por el fiel conectado en lo "católico", fomentan e instigan también la evolución del discurso y de las estructuras religiosas –en este caso, con relación a la realidad del pluralismo religioso del macro-sistema social-. Por lo tanto, la aparente homogeneidad religiosa de la Iglesia Católica (marcada por credos, leyes, prácticas litúrgicas precisas) es resignificada en esas reconstrucciones mucho más plurales, fragmentadas y porosas.

Las redes instauran una nueva modalidad de comunicación, activando un "dispositivo de publicización del discurso laico" sobre lo religioso (Blanchard apud Miège, 2009: 169). "Gracias a la 'inteligencia colectiva' fornecida por la red, un simple amador [profano/laico] puede movilizar conocimientos idénticos a los del especialista [religioso]" (Flichy, 2010: 8). Se manifiesta en esos casos la "reconstrucción de lo religioso" por parte del internauta común que actúa sobre los saberes y desarrolla prácticas originales, invenciones sociales a partir de las reconexiones. Las actividades del usuario común "no dependen de la construcción de un trabajo o de una institución, sino de una elección. Él es guiado por la curiosidad, por la emoción, por la pasión, por la adhesión a prácticas muchas veces compartidas con los otros" (Flichy, 2010: 12).

Eso se suma a las "…transformaciones de la sociedad moderna –pluralismo de las concepciones de mundo, privatización y subjetivación del fenómeno religioso– [que] obligan a todos a ser 'herejes', o sea, a realizar una 'libre elección' (en griego: hairesis) entre las religiones y las concepciones de mundo existentes en una sociedad dada" (Martelli, 1995: 294, traducción nuestra). Eso es lo que Berger (1980) llama "imperativo herético". Si, en la pre-modernidad, la herejía era una posibilidad, en la sociedad contemporánea ella se torna una necesidad, pues es necesario escoger y decidir delante de múltiples posibilidades (no sólo religiosas en general, sino también "católicas") en que las definiciones y las filiaciones ya no se dan más a priori. "En situaciones pre-modernas, hay un mundo de certeza religiosa, ocasionalmente roto por desvíos heréticos. Al contrario, la situación moderna es un mundo de incerteza religiosa, ocasionalmente evitada por construcciones más o menos precarias de afirmación religiosa" (Berger, 1980: 28). Por lo tanto, de marginal, la "herejía" se torna universal y general.

Ese proceso se complejiza en internet cuando vemos, por medio de las reconexiones en dispositivos conexiales, no sólo una experiencia religiosa, sino también una religiosidad en experimentación. Una religiosidad marcada por la poca fidelidad institucional y doctrinal, por la fluidez de los símbolos en tránsito religioso y por la subjetivación de las creencias: de la herejía tradicional, pasamos a la e-rejía, o sea, "bricolajes digitales de la fe", en que "…el propio individuo produce, de forma autónoma, el dispositivo de sentido que le permite orientar su vida y responder a las cuestiones últimas de su existencia" estableciendo "…un vínculo entre su solución creyente personal y una tradición creyente instituida a la cual él se reporta de manera libre" (Hervieu-Léger, 2008: 156-157). De esa forma, el fiel "…recorta los universos simbólicos –el de su grupo y los ajenos, todos igualmente 'virtuales'– y multiplica los 'colajes', al sabor de una creatividad idiosincrática ('idiosincrética'), radicalmente individual, mismo si se articula en tribus de libre elección" (Sanchis, 1997: 104).

Con la mediatización digital, ocurre un desvío de la autoridad eclesial y una autonomización de los fieles en prácticas religiosas conectadas, porque "…las tecnologías digitales son profundamente marcadas por los comportamientos de autonomía individual y de 'conectividad' [mise en connexion]" (Flichy, 2010: 15), contribuyendo, así, para el desarrollo de nuevas prácticas sociales y religiosas. En ese sentido, lo que confiere "poder" a la autoridad religiosa en red no es tanto su institucionalidad, su carácter eclesial, sino su "tecnicidad', su "digitalidad": aquellos que detentan el conocimiento tecnológico necesario y, además, alimentan su legitimidad en red (sea por el número total de "Me gusta" recogidos en la red, o por su fuerza como conector-hub dediversas redes), son "las autoridades" en este nuevo escenario.

Por otro lado, la autonomización de los fieles conectados es reflejo de las condiciones socio-comunicacionales actuales, marcadas por la mediatización digital. En la actual hibridación medios-individuos, los fieles tienen acceso a nuevas modalidades de comunicación pública, global y conectada, a disposición para sus necesidades de experiencia/experimentación religiosa. Eso se concretiza en una doble vía: en la percepción de lo sagrado y en la expresión de lo sagrado a los demás; en ambas, ahora mediatizadas, lo sagrado se "encarna" en prácticas, símbolos y redes específicas. Así, es en la circulación (cuanto más compartido, más comentado, más "gustado") que se define el "poder social" de lo sagrado.

Se invierte, de esa forma, la tradicional relación autonomía-heteronomía: si antes la autonomía del fiel era condicionada por la heteronomía de la institución-Iglesia como representante de lo divino, hoy la autonomización del fiel, gracias a la hibridación con los medios, le pone delante a otra heteronomía, a saber, el sensus fidelium o el consensus fidelium en red, o sea, el sentido/consenso de los fieles conectados sobre lo "católico". El surgimiento en internet de un sentido católico "socialmente correcto", de un sensus catholicus, empieza, así, a establecer formas comunicacionales que moldean y condicionan (no necesariamente determinan) mediáticamente las prácticas sociales de construcción de creencias, de afirmación de identidades, de formación de comunidades y de legitimación de autoridades en torno de lo "católico". Así, los procesos productivos de la religión en internet pasan a no ser más totalmente controlados o delimitados por un centro institucional: en la red, el centro está en todas partes.

Por lo tanto, mediante dispositivos conexiales y sus reconexiones, la sociedad como un todo –como un masaje– "…trabaja, satura, modela y transforma todas las relaciones de los sentidos…" religiosos (Mcluhan in Mcluhan & Zingrone, 1998: 385), reconstruyendo, inventando o subvirtiendo creencias, identidades, comunidades y autoridades católicas. A partir de la mediatización digital del fenómeno religioso, va ocurriendo, entonces, una mediamorfosis de la fe 11, o sea, la creación de una meta-organización que emerge a partir de un punto de saturación de la organización original "…que, aunque tenga los mismos aspectos físico-químicos, produce nuevas cualidades…", empieza "…por una innovación, un nuevo mensaje desviante, marginal, pequeño, muchas veces invisible a los contemporáneos" (Morin, 2010: s/p). Sumada a los otros y diversos ámbitos sociales e históricos que evidencian este proceso, esa metamorfosis, manteniendo algunos de los aspectos tradicionales de la fe, produce nuevas cualidades de lo religioso a partir de la mediatización digital.

Por otro lado, no sería posible hablar de mediatización sin los procesos de circulación. En las redes socio-digitales y en sus dispositivos conexiales, podemos percibir que, más allá de la "producción" eclesial histórica y tradicional de "lo" Católico oficial, entra en juego también una instancia que no sólo "recibe" la información, sino que también reconstruye sobre lo que es recibido y hace circular su reconstrucción. De esa manera, la circulación puede ser entendida como "…un trabajo complejo de lenguaje y técnica…" que manifiesta una "actividad construccionista" (Fausto Neto 2010: 3). Por lo tanto, no hay circulación sin reconstrucción y, vice-versa, no hay reconstrucción sin circulación, pues las acciones responden a otras acciones y actúan sobre otras acciones, así como los sentidos sólo tienen sentido sobre otros sentidos.

En ese contexto, lo "católico" en circulación es un constructo vivo y flexible, pues está en constante reconstrucción por parte de millones de personas en red (católicas y no católicas). Si, en el interior de la institución-Iglesia, existe "lo" Católico oficial, objetivo, delimitado y regulado –que es mantenido como doctrina y tradición, sobre el cual la institución tiene total control y poder–, lo "católico" en circulación escapa de cualquier control y poder institucional, pues se constituye a partir de la autonomía y alteridad de los individuos conectados.

Podemos afirmar, así, que la vida social como un todo, incluyendo el fenómeno religioso, se reconfigura en las redes socio-digitales, mediante usos específicos de dispositivos conexiales que configuran prácticas socio-culturales más establecidas. Y eso en creciente complejización, pues "…comunicar no es deshacerse de nada; es, antes, un proceso multiplicador" (Marcondes Filho in Luhmann, 2005: 7). Entendiendo las redes socio-digitales como un microsistema del ecosistema social, es posible afirmar que toda actividad circulatoria en el interior de las redes socio-digitales tienen efectos múltiples, diversos, complejos, y transformadores, sobre el ambiente macro-social (Morin, 2002). La sociedad como un todo, por lo tanto, individuos e instituciones, se trasforma también por el efecto de la reconstrucción y de la circulación en redes socio-digitales.

Por medio de la mediatización digital de la religión, entretanto, se revelan solamente algunas facetas de eso sagrado que no se limita a esas manifestaciones. Lo sagrado escapa a lo mediático. Paralelamente a los ambientes online, se continúa viviendo, practicando y experimentando la fe en los tradicionales espacios de culto, en un mismo "crisol religioso", generando crecientes tensiones y desdoblamientos.

1 Datos disponibles en http://migre.me/dXrg7.

2 Todas las citaciones de obras extranjeras en este artículo son de traducción nuestra.

3 A quienes se interesan por más detalles, remitimos a nuestro libro que contiene la totalidad de la pesquisa, Autor (2012).

4 Disponible en www.a12.com. El sitio A12 es la página oficial de la Red Aparecida, del Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, patrona de Brasil, localizado en el Estado de São Paulo.

5 Disponible en http://migre.me/4oXvz.

6 Disponible en http://migre.me/8xFAm.

7 Así dice el Principio número 1 de Facebook ("Libertad para compartir y conectarse"): "Las personas deben tener la libertad de compartir las informaciones que deseasen, de cualquier manera y en cualquier formato, y tienen el derecho de conectarse a cualquier uno – cualquier persona, organización o servicio – siempre que ambos estén de acuerdo con la conexión" (traducción nuestra). Disponible en https://www.facebook.com/principles.php.

8 Disponible en http://migre.me/elZKu.

9 Disponible en https://www.facebook.com/SantoPapaFranciscoI.

10 Hacemos aquí referencia al trecho bíblico de Mateo 9, 17, que dice: "No se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. ¡No, el vino nuevo se pone en odres nuevos, y así ambos se conservan!".

11 El concepto de "mediamorfosis" es de Roger Fidler (cf. Mediamorphosis: Understanding New Media. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1997), del cual aquí nos apropiamos pero con otro significado. Para Fidler, mediamorfosis es "la transformación de los medios de comunicación, usualmente provocada por la compleja interacción entre necesidades percibidas, presiones competitivas y políticas, e innovaciones sociales y tecnológicas" (p.23). Así, los nuevos medios "no surgen espontanea e independientemente – ellos surgen gradualmente a partir de la metamorfosis de los medios antiguos-" (p.23). Pero aquí no nos interesa tanto la metamorfosis de los medios, sino la metamorfosis de otros ámbitos de lo social desencadenada por la interacción con y/o por la apropiación de los medios y sus lógicas –que, consecuentemente, mediante invenciones sociales e innovaciones tecnológicas, también lleva a una modificación de los propios medios-.

Bibliografía:

1. Agamben, G (2005). "O que é um dispositivo?" en Outra Travessia, Nº 5. Florianópolis, UFSC, disponible en http://migre.me/dhjAU. [ Links ]

2. Berger, P. L. (1980). Heretical Imperative: Contemporary Possibilities of Religious Affirmation. New York: Doubleday. [ Links ]

3. Bertalanffy, L. V. (2008). Teoria Geral dos Sistemas. Fundamentos, Desenvolvimentos e Aplicações. 5ª ed. Petrópolis: Vozes. [ Links ]

4. Braga, J. L. (2012). "Circuitos versus Campos Sociais" en Mattos, M. A.; Junior, J. J.; Jacks, N. (orgs.). Mediações e Midiatização, 31-52. Salvador: EDUFBA. [ Links ]

5. Brasher, B. E. (2004). Give Me That Online Religion. New Jersey: Rutgers University Press. [ Links ]

6. Duarte, F; Frey, K. (2008). "Redes urbanas" en Duarte, F.; Quandt, C; Souza, Q. (orgs.). O tempo das redes, 155-178. São Paulo: Perspectiva. [ Links ]

7. Fausto Neto, A. (2010). "A Circulação Além das Bordas" en Fausto Neto, A.; Valdettaro, S. Mediatización, Sociedad y Sentido: Diálogos entre Brasil y Argentina, 2-17. Rosario: UNR, disponible en http://migre.me/d9NaP. [ Links ]

8. Flichy, P. (2010). Le sacre de l'amateur: Sociologie des passions ordinaires à l'ère numérique. Paris. Éditions du Seuil. [ Links ]

9. Foucault, M. (1982). Microfísica do poder. 3ª ed. Rio de Janeiro: Graal. [ Links ]

10. Foucault, M. (2008). A Ordem do Discurso: Aula Inaugural no Collège de France, Pronunciada em 2 de Dezembro de 1970. São Paulo: Loyola. [ Links ]

11. Galloway, A. R.; Thacker, E. (2007). The exploit: A theory of networks. Minneapolis: University of Minnesota Press. [ Links ]

12. Gomes, P. G. (2010). Da Igreja eletrônica à sociedade em midiatização. São Paulo: Paulinas. [ Links ]

13. Hervieu-Léger, D. (2008). O peregrino e o convertido: A religião em movimento. Petrópolis: Vozes. [ Links ]

14. Hoover, S. M. (2008). Media and Religion. White Paper from The Center for Media, Religion, and Culture. Boulder: CMRC, disponible en http://migre.me/8UUZT. [ Links ]

15. Hoover, S. M. "Foreword: Practice, Autonomy, and Authority in the Digitally Religious and Digitally Spiritual" en Cheong, P. H.; Nielsen-Fischer, P.; Gelfgren, S.; Ess, C. (eds.). Digital Religion, Social Media and Culture: Perspectives, Practices and Futures, vii-xii. New York: Peter Lang Publishing. [ Links ]

16. Hoover, S. M.; Clark, L. S. (2001). Practicing Religion in the Age of Media: Explorations in Media, Religion, and Culture. Nova York: Columbia University Press. [ Links ]

17. Hoover, S. M.; Echchaibi, N. (2012). The "Third Spaces" of digital religion. Boulder: The Center for Media, Religion, and Culture, disponible en http://migre.me/8xIqG. [ Links ]

18. Kerckhove, D. D. (1999). Inteligencias en conexión: Hacia una sociedad de la web. Barcelona: Gedisa. [ Links ]

19. Krotz, F. (2007). "The Meta-Process of 'Mediatization' as a Conceptual Frame" en Global Media and Communication, Año 3, Vol. 3, 256-260, disponible en http://migre.me/4Cvan. [ Links ]

20. Luhmann, N. (1990). Sistemi Sociali: Fondamenti di una Teoria Generale. Bolonha: Il Mulino. [ Links ]

21. Luhmann, N. (2005). A realidade dos meios de comunicação. São Paulo: Paulus. [ Links ]

22. Manovich, L. (2000). The Language of New Media. London: The MIT Press. [ Links ]

23. Martelli, S. (1995). A Religião na Sociedade Pós-Moderna: Entre Secularização e Dessecularização. São Paulo: Paulinas. [ Links ]

24. Mata, M. C. (1999). "De la Cultura Masiva a la Cultura Mediatica" en Dialogos de la Comunicación, Nº 56, 80-91, disponible en http://migre.me/feY0H. [ Links ]

25. McLuhan, M. (1964). Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. São Paulo: Cultrix. [ Links ]

26. McLuhan, E.; Zingrone, F. (eds.) (1998). McLuhan: Escritos Esenciales. Barcelona: Paidós. [ Links ]

27. Miège, B. (2009). A Sociedade Tecida pela Comunicação: Técnicas da Informação e da Comunicação entre Inovação e Enraizamento Social. São Paulo: Paulus. [ Links ]

28. Morin, E. (2002). O Método 1: A Natureza da Natureza. Porto Alegre: Sulina. [ Links ]

29. Sanchis, P. (1997). "O campo religioso contemporâneo no Brasil" en Oro, A. P.; Steil, C. A. (eds.). Globalização e Religião, 103-116. Petrópolis, Vozes. [ Links ]

30. Santaella, L.; Lemos, R. (2010). Redes sociais digitais: A cognição conectiva do Twitter. São Paulo: Paulus. [ Links ]

31. Sbardelotto, M. (2012a). E o Verbo se fez bit: A comunicação e a experiência religiosas na internet. Aparecida: Santuário. [ Links ]

32. Sbardelotto, M. (2012b). "Entre o social e a técnica: os processos midiatizados do fenômeno religioso contemporáneo" en Ação Midiática - Estudos em Comunicação, Sociedade e Cultura, Vol. 2, Nº 1. Curitiba: UFPR, disponible en http://migre.me/feYLh. [ Links ]

33. Sbardelotto, M. (2012c). "Deus em bits e pixels: Um estudo sobre interface em sites católicos" en Ciberlegenda, Vol. 1, Nº 26, 123-135. Rio de Janeiro, UFF, disponible en http://migre.me/feYID. [ Links ]

34. Scolari, C. (2004). Hacer Clic: Hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales. Barcelona: Gedisa. [ Links ]

35. Sínodo de los Obispos (2012). La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Instrumentum laboris de la XIII Asamblea General Ordinaria. Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, disponible en http://migre.me/egvXd. [ Links ]

36. Verón, E. (1992). "Interfaces sobre la democracia audiovisual evolucionada" en Ferry, Wolton et alii. El nuevo espacio público. Gedisa, Barcelona. [ Links ]

Registro bibliográfico:

Sbardelotto, Moisés. "La reconstrucción de lo "religioso" en la circulación en redes socio-digitales" en La Trama de la Comunicación, Volumen 18, Anuario del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Argentina. UNR Editora, enero a diciembre de 2014, p. 151-170. ISSN 1668-5628 - ISSN digital 2314-2634.

Fecha de recepción: 30-06-2013.

Fecha de aceptación: 22-08-2013.