Introducción

“Basta verlo en un plano de televisión […], basta verle su cara de piedra y escuchar su voz y su sintaxis vacilante para afirmar hoy que, después de haber sido gobernador, siguen siendo tan insondables las razones de su popularidad que no pueden atribuirse sin error simplemente al efecto celebrity con que Menem lo introdujo en la política. Por motivos que los santafesinos nunca terminan de aclararme, Reutemann, que gobernó y parece que no fue una luminaria, conserva su popularidad de entonces. Juzgado por lo que se ve, no es el hombre de las revistas deportivas y del corazón que convertían en noticia sus entredichos con Mimicha, sino un viejo campesino reposado, que corta el pasto de su residencia, le da consejos sobre autos de segunda mano a los vecinos con sólo escuchar el encendido del motor; se calla la boca y sigue flotando en la atmósfera política desde hace casi treinta años. Es un producto de la industria de celebrities, pero afeitado al ras”. (Beatriz Sarlo, Perfil, 28/6/15)

La representación democrática moderna supone, desde sus inicios, la realización de un doble principio. Por un lado, busca distinguir (a través de elecciones a intervalos regulares) a determinados hombres para que actúen en nombre de otros; de dichos hombres se espera que tengan cualidades y competencias específicas, tanto para ejercer el gobierno como para disputar la candidatura a un cargo público (principio de la “distinción”). Por otro lado, el representante debe buscar parecerse en alguna medida a sus electores o representados, debe identificarse con ellos en algo que tengan en común, a diferencia de la representación monárquica o de notables, donde los representantes poseían virtudes “naturales” o atributos “de clase” y, por lo tanto, no cualquier individuo podía aspirar a un cargo representativo (principio de la “identidad”) (Rosanvallon, 2004; Manin, 2006).

La crisis de la “democracia de partidos” de la segunda mitad del siglo XX intensificó la demanda social por la identificación o la semejanza entre ambos polos de la representación. Ahora la identidad entre gobernantes y gobernados no remite tanto a una categoría sociológica que la persona elegida debe expresar (los “trabajadores”, los “campesinos”, los “propietarios”) como a la capacidad del representante de demostrar sensibilidad y atención a las vivencias de los grupos sociales en tanto “comunidades” de experiencias. La demanda no es tanto re-presentar (“hacer presente”) una demanda sino “estar presente” a través de una actitud empática y compasiva con la situación material y simbólica de aquellos a los que se busca representar y de la escucha atenta y particular de lo que los propios ciudadanos manifiestan (Rosanvallon, 2009).

Bajo este nuevo formato de lazo representativo -denominado como “legitimidad de proximidad”-, los líderes buscan construir una imagen “anti-carismática” de sí mismos, es decir, una imagen que busque “disimular toda diferencia o distancia representativa” (Annunziata, 2012a: 24) para con los hombres comunes. Los políticos se esfuerzan, así, por presentarse como personas comunes, ocultando todo componente de superioridad, distancia o pertenencia a una “clase” distinta a la de los ciudadanos privados. Bajo este modelo, por lo tanto, el principio de la identidad presente en todo vínculo representativo no sería contrabalanceado por ningún componente de distinción y admiración hacia el líder (aunque, se aclara, la dimensión instituyente no desaparece por completo) (Annunziata, 2012a).

En esa búsqueda por identificarse con los hombres comunes, aparece como una estrategia central por parte de los políticos poner en escena aspectos de su vida íntima (laboral y familiar) como un modo privilegiado de proyectar una imagen lo más cercana posible a la del ciudadano común. Así, los líderes de proximidad recurren a menudo al relato de sus historias de vida al tiempo que buscan escuchar y comprender las historias de vida de las personas a las que quieren representar. Esta tendencia a la “intimización” de la política opera en el marco de una sociedad mediatizada que viene de tiempo atrás pero que el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación llevó a niveles muy superiores, especialmente a partir de la masificación del uso de las redes sociales (Annunziata, Ariza y March, 2018).

En Argentina, este tipo de vínculo representativo ha sido pensado para el periodo posterior a la crisis de 2001, que provocó -además de una fuerte conmoción social y económica en todo el país- un trastocamiento del sistema de partidos tradicionales, especialmente en el ámbito de la capital del país (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y sus alrededores (Annunziata, 2012a). En esta clave han sido analizados una serie de importantes liderazgos que atraviesan todo el espectro partidario nacional, como los de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Miguel del Sel (del partido PRO), o los de Cristina Fernández de Kirchner (del Frente para la Victoria) y Martín Sabatella (Nuevo Encuentro) (Annunziata, 2012a).

Retomando esta perspectiva, en este artículo analizamos las características del vínculo de representación política construido por el gobernador Carlos Reutemann en la Provincia de Santa Fe entre 1991 y 1995 como un caso de liderazgo que, en algunos aspectos muy marcados, delinea un formato de legitimidad de proximidad. En efecto, Reutemann -un outsider recién llegado a la política desde el mundo del deporte y empresario agropecuario de la provincia, que se incorporó a las estructuras del Partido Justicialista local- desplegó en el territorio santafesino un modo de vinculación con la ciudadanía edificado en torno a tres elementos que se corresponden con el modelo de proximidad y que se anticiparon en una década a los liderazgos de este tipo, a saber: la presencia empática, la escucha sin promesas ni discursos y la presentación como “comprovinciano” y “no-político”.

Sin embargo, su manera de delinear un lazo de proximidad incluía algunos aspectos propios de su estilo de liderazgo. A diferencia de los líderes de proximidad del siglo XXI, Reutemann escenificó un perfil de político reservado, custodio cuidadoso de su vida íntima, sin afección a la exposición mediática. En este sentido, su construcción de la proximidad no supuso la mostración de una esfera de la intimidad. Los rasgos de un hombre procedente del mundo rural y de la vida tranquila y austera de ese entorno (era visto como un “hombre de campo”) configuraban una imagen de político identificado con gran parte de la ciudadanía de la provincia (la población rural o de los pequeños pueblos del interior), pero componían un estilo específico vinculado al gobernante que no muestra plenamente su condición de individuo privado.

Se ha dicho que el formato de representación por proximidad viene a suceder el modelo de “democracia de audiencia o de lo público”, según la clásica tipología propuesta por Bernand Manin (Annunziata, 2012a). Este último modelo cobró fuerza en el caso argentino durante la década de 1990, cuando las formas de representación heredadas de un sistema de partidos tradicionales -configuradas a lo largo de todo el siglo XX- empezaron a experimentar importantes mutaciones. Los partidos políticos históricos (y sus respectivas subculturas) no canalizaban ni agregaban las demandas ciudadanas como lo hacían antes, nuevos liderazgos emergieron por fuera de esas estructuras y los medios de comunicación masivos adoptaron un papel central en el proceso de generación y vehiculización del vínculo representativo (Cheresky, 2006; Cheresky y Pousadela, 2004; Novaro, 1994; Torre, 2003). En este sentido, la representación de proximidad comparte con la democracia de audiencia el componente de creciente personalización en la estructuración del lazo entre representantes y representados y de mediatización de dicho vínculo, en un contexto de estallido del sistema de partidos tradicionales (Annunziata, 2012a). Sin embargo, la legitimidad de proximidad agrega al modelo anterior el componente de fuerte rechazo por parte de la ciudadanía a lo que se identifica como la “clase política” y la pretensión de los líderes políticos de presentarse como “hombres comunes”.

Ahora bien, nuestro caso bajo análisis, ¿constituye otro exponente (anticipado) de liderazgo de proximidad, tal como lo entiende la literatura? ¿Cómo interpretar el estilo de representación de un líder que despliega marcadamente elementos de proximidad pero cuya estrategia de identificación no recurre a la mostración de la intimidad del político sino que busca mantener cierta reserva en su exposición como un “ciudadano más”, rehuyendo exhibir elementos de su vida como hombre privado, eludiendo en lo posible la exposición mediática (que se desplegaba, en aquella época, a través de la televisión y los medios gráficos) y, por el contrario, escenificando una imagen de relativa opacidad en la esfera pública al abonar el mito del hombre “que habla poco”, del que “se sabe poco de su vida íntima”, del que “anda solo, sin custodia”, etc.? En términos más generales, ¿puede haber proximidad en una relación de representación política sin que el líder ponga en escena una esfera de la intimidad? ¿Qué características específicas adopta la legitimidad por proximidad en este caso?

Como un modo posible de responder estas preguntas, sostendremos aquí que Reutemann desarrolló un vínculo de proximidad “no intimista” con la ciudadanía santafesina. Esto es, capitalizó su condición de recién llegado al mundo de la política, de empresario agropecuario local y de personalidad famosa como excorredor del automovilismo de Fórmula Uno para presentarse como alguien distante de los políticos tradicionales (en especial, de los dirigentes peronistas que habían gobernado hasta entonces la Provincia) y semejante a los santafesinos comunes. Sin embargo, ese vínculo de proximidad no buscó una identificación plena con el ciudadano privado a través de una estrategia de intimización. Al mantener un estilo parco, poco propenso a la exposición mediática y una imagen de hombre/político austero y reservado, delineó un formato representativo que integraba elementos novedosos con otros más tradicionales, relativos a la imagen del político que es algo distinto del ciudadano común, que no busca indistinguir totalmente su condición de la del individuo privado y guardando, incluso, cierto aura carismática a partir de su condición de ídolo deportivo. Como hipótesis, podemos aventurar que su forma de escenificar la proximidad tenía -a diferencia de los líderes argentinos del siglo XXI analizados por la literatura- un sentido unidireccional, es decir que se dirigía desde los representados hacia el líder (y no a la inversa). Reutemann “escuchaba” lo que los ciudadanos tenían para decirle, buscaba “empatizar” con sus necesidades y demandas, se presentaba como un “comprovinciano” sin dotes de líder político pero, podríamos decir, no se dejaba escuchar, no buscaba que los santafesinos empatizaran con ninguna situación personal/privada suya, no pretendía mostrarse plenamente “humanizado” a partir de compartir/exhibir su intimidad como hombre particular .

El artículo se compone de dos partes. En la primera, analizamos los tres elementos del modelo de representación de proximidad que aparecen en la figura de Carlos Reutemann: (1) la presencia empática; (2) la escucha sin promesas ni discursos; y (3) la presentación como “comprovinciano” y “no-político”. En la segunda, abordamos el aspecto “no intimista” del vínculo de proximidad a partir de la exploración de la imagen del “hombre de campo”, escenificada por el líder como un modo privilegiado de construir un lazo de representación legítimo frente a la ciudadanía santafesina. Por último, realizamos una síntesis sobre las características del tipo de proximidad no intimista y reflexionamos acerca de algunas posibles líneas de análisis para indagaciones futuras.

Enfoque teórico-metodológico

La investigación se basó en el análisis de contenido de documentos escritos (discursos públicos del gobernador y propaganda electoral) y de entrevistas realizadas a dirigentes políticos de la época. La estrategia de recolección y de construcción del corpus empírico consistió en el relevamiento de material de prensa local en las hemerotecas de los diarios El Litoral, de la ciudad de Santa Fe, y La Capital, de la ciudad de Rosario (los dos de mayor tirada de la Provincia, que relevamos íntegramente día por día entre 1989 y 1999); de discursos institucionales (de asunción y de apertura de sesiones legislativas), recolectados en la Biblioteca de la Legislatura provincial; de bibliografía secundaria y de publicaciones periodísticas (especialmente, biografías de Carlos Reutemann). El corpus de entrevistas consistió en un conjunto de 23 entrevistas en profundidad a dirigentes peronistas de la época (en su mayoría, miembros del gobierno reutemannista), que tuvieron lugar en tres ciudades: Rosario, Santa Fe y Buenos Aires . Si bien se trata de fuentes diversas que remiten a distintas voces (la de Reutemann, la de dirigentes del peronismo local o la de personas allegadas a él), el criterio de recolección y análisis fue el de la triangulación, es decir, el de identificar una homogeneidad significativa en los contenidos que se repetían en las distintas fuentes, sopesando unas con otras, de manera de construir una evidencia empírica lo más robusta posible.

En cuanto al análisis de contenido del discurso que realizamos, recuperamos la perspectiva teórica y analítica según la cual el discurso es “el resultado de toda práctica articulatoria de naturaleza lingüística o extra lingüística que constituye y organiza relaciones sociales mediante configuraciones de sentido” (Panizza, en Aboy Carlés, 2001: 42). Desde este enfoque, “todo objeto se constituye como objeto de discurso, ya que ningún objeto se da al margen de toda superficie discursiva de emergencia” (Laclau y Mouffe, 1987: 121). Así, al explorar y analizar el discurso de Carlos Reutemann asumimos el supuesto de que su palabra pública tenía (o buscaba) el efecto de construir un vínculo representativo legítimo frente a los ciudadanos santafesinos. Esta perspectiva concibe, por lo tanto, el fenómeno de la representación política como producto de un juego suplementario entre el representante (un líder político), los representados (la ciudadanía santafesina, en este caso) y lo representado (un conjunto de símbolos e imágenes cuya identidad está parcialmente sedimentada pero que es, a su vez, co-constituida por quien representa). Como consecuencia, la recepción del discurso es co-constitutiva del acto de representar (Laclau, 1993) puesto que este no es un fenómeno unidireccional o constituido “en dos tiempos” -con dos entidades ontológicamente diferenciadas-, sino que funciona de modo circular: una identidad se conforma a la vez que se representa (Aboy Carlés, 2001; Novaro, 2000).

Este marco teórico nos permitirá analizar la constitución de la imagen del “hombre de campo”, que emerge de las características del proceso de representación política bajo el liderazgo de Reutemann. Dicha imagen articula una serie de atributos que anclan en los orígenes rurales de este líder (en tanto empresario agropecuario y miembro de una familia de agricultores de la zona centro de la Provincia) y en ciertas características socio-poblacionales del interior santafesino, y que son reconvertidos políticamente bajo su condición de hombre público. Puntualmente, nos referimos a los atributos del hombre “austero”, “parco” y “mesurado” del campo (los cuales tributaban a la construcción de la imagen del líder “no intimista”), y a la valorización del trabajo rural como una labor de tipo “sacrificada” y “penosa” que buscaba lograr una identificación con las experiencias y vivencias del ciudadano común.

El formato de proximidad: empatía, escucha y presentación como no-político

La temprana puesta en escena por parte de Reutemann de los elementos relativos a una legitimidad de proximidad constituyó una novedad en la política local y nacional. En efecto, el gobernador santafesino reflejó algunos aspectos novedosos del formato de representación política que había puesto en escena previamente el presidente de la Nación, Carlos Menem quien, además, lo había impulsado a ingresar al mundo de la política. Así, Reutemann se mostró -al igual que su mentor político- como un outsider enfrentado a la “clase política tradicional”, con un discurso de la “anti-política”, un perfil de conductor eficiente y pragmático y con un vínculo “directo” con la gente (Aboy Carlés, 2001; Novaro, 1994; Nun, 1995). Sin embargo, entre ambas figuras había una diferencia sustancial: mientras Menem se presentaba ante la ciudadanía como un “Mesías” o salvador frente al “caos” económico y social (Barros, 2002; Novaro, 1994; Palermo y Novaro, 1996), Reutemann se mostraba como un “comprovinciano más”, igual a sus representados y sin grandes dotes de estratega o de estadista.

A continuación, analizamos las formas de la proximidad bajo las cuales este expiloto de carreras se presentó ante los ciudadanos santafesinos: la presencia “empática”, la presencia “de escucha” (según los términos de Rocío Annunziata [2012b]), y la presentación como “comprovinciano” y “no político”.

1. La presencia empática. El gobernador desplegó un formato de representación fuertemente anclado en una “política de la presencia” en el territorio (Annunziata, 2012b), en oposición al estilo distante de los políticos “tradicionales” . La política de la presencia va más allá de las modalidades institucionalizadas y convencionales de la presencia de los políticos en el terreno, como los actos protocolares (inauguraciones, eventos institucionales de todo tipo) o las visitas formales del gobernante a distintos espacios. En efecto, al analizar la campaña de Reutemann a gobernador se observa que las “recorridas” por los pueblos y ciudades de la Provincia constituyeron una estrategia central en el acercamiento del candidato a los posibles electores. Cierto es que esta modalidad no era nueva -ni en la Provincia, ni a nivel nacional (v. Canelo, 2011; Novaro, 1994; Vommaro, 2008; Sánchez, Cervetto y Verón, 1995, para Santa Fe)-, pero adquirió una relevancia sin precedentes al ser considerada por los propios actores como la clave de la victoria del 8 de septiembre de 1991. Según el periodista Horacio Vargas (1997: 104), Reutemann recorrió “50 mil kilómetros en auto, durante enero, febrero y marzo del ’91”. A propósito, Menem felicitó al electo gobernador diciéndole: “Ganaste porque hiciste lo que te pedí: recorriste la provincia, la caminaste” (Carlos Menem, en Vargas, 1997: 122).

Los encuentros cara a cara en el territorio eran significados por el propio candidato (recién llegado a la disputa electoral) como una garantía frente a las estrategias que, según él, perseguían los demás candidatos peronistas para minar su legitimidad6 . Decía:

“Si a la gente le preocupa que algún dirigente peronista me arme alguna interna, voy a explicar que he dado la cara en lugares en los que ningún dirigente se anima a entrar. Si no, invito a ir a las villas de emergencia de Rosario a cualquier dirigente para que entre como lo hice yo y para ver cómo le va”. (La Capital, 12/9/91)

Esta modalidad de la presencia en el territorio hacía reaparecer una gestualidad del poder que consistía en la presentación de una figura sensible, empática, cercana y desacralizada. En términos de Pierre Rosanvallon (2009: 274), un “poder empático [que] impone su verdad sensible”. La corporalidad del líder ha tenido históricamente una función central en la escenificación de la política argentina: adquirió una expresión prototípica en la figura de Perón (Sigal y Verón, 2010) y, en el periodo reciente, en la de Carlos Menem (Martuccelli y Svampa, 1997). En efecto, ambos líderes representaban una corporalidad que apelaba al “todo”, al “pueblo” en su conjunto (los “trabajadores” en el caso de Perón, y los “hermanos y hermanas” en el caso de Menem), desde un lugar de superioridad del líder con respecto a la masa de sus seguidores.

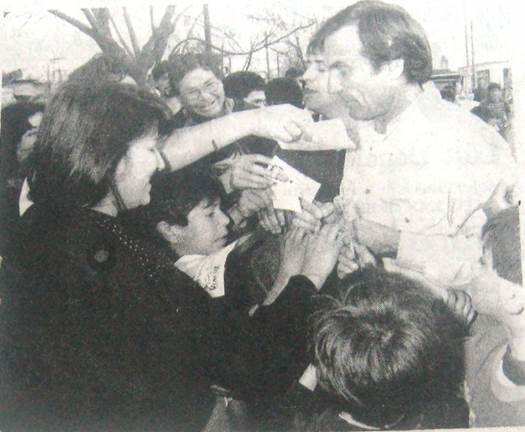

En Reutemann, en cambio, encontramos una figura que no buscaba representar al conjunto social sino a sus partes individuales: los individuos privados u “hombres comunes”. Esta modalidad de la representación -cercana, empática, sensible ante la situación particular de cada persona- vehiculiza una compasión anti-carismática del líder donde el vínculo personal, cara a cara, se pone más de relieve (Annunziata, 2012b). La presencia empática se despliega, por ejemplo, cuando el político visita a las víctimas de una tragedia o cuando, durante su campaña, llega hasta el lugar donde habitan las personas y muestra compasión con los relatos que estas le cuentan acerca de sus vivencias, necesidades y deseos. La relación entre el político/candidato y el ciudadano no es solamente de contacto directo y físico sino también afectivo. La compasión se imprime sobre la base de los gestos y, en ocasiones, del silencio del representante. En el siguiente relato de un dirigente que acompañó a Reutemann en las recorridas de su primera campaña electoral se describen con claridad estos aspectos de la presencia empática:

“Él se dejaba tocar. Mucho no hablaba, pero él se dejaba tocar. Y por ahí le agarraba la mano a alguien, sobre todo si era un hombre grande con las manos marcadas del trabajo, no prometía nada, y cuando se iba decía «bueno, que Dios los ayude». Entonces eso provocó toda una situación en la gente, que veíamos las adhesiones y el crecimiento rápidamente”. (Jorge Giorgetti, senador provincial del PJ entre 1991 y 1995. Entrevista de la autora, 12 y 13/10/16.)

El pacto que Reutemann decía haber realizado con la ciudadanía no remitía a ningún universo de ideas o promesas a futuro, sino que se basaba justamente en su identificación con las “caras” de la gente, que eran quienes lo “protegerían” cuando tomase posesión del cargo. Decía el gobernador electo, por entonces un extrapartidario del peronismo:

“Tengo mucha protección, tengo casi 500 mil votos que me van a defender en cualquier situación […] El pacto que tengo es con las caras de esa gente de las cuales he visto no menos de cien mil que me dijeron: «yo soy peronista, pero voto por usted»”. (La Capital, 12/9/91)

Además, el contacto físico uno-a-uno era significado por el propio candidato como un indicador de la certeza de su triunfo:

“Menem me dijo una vez que sabría dónde estaba parado el día que sintiera a la gente en la punta de mis dedos. Y así ocurrió en una de las tantas caminatas y recorridas. Sentí en la yema de mis dedos que la gente estaba conmigo y a partir de esa sensación supe que iba a ganar”. (La Capital, 12/9/91)

Nota: “Reutemann permanece en Rosario” (El Litoral, 23/8/91)

La política de la presencia resignificó el lugar del candidato durante las campañas. La energía estaba ahora más puesta del lado de los políticos que de los militantes, adherentes o simpatizantes. Eran aquellos los que iban a buscar a su contraparte del vínculo representativo, y no a la inversa. En tiempos de electorados volátiles y de incertidumbre sobre los resultados de los comicios, los candidatos concentran más sus energías en los recorridos que en programar consignas o medidas específicas. En este sentido, así como en los 80 la cantidad de personas movilizadas en los actos de campaña era un “indicador práctico” (Vommaro, 2008) de la performance de los candidatos, con el advenimiento de estos nuevos formatos representativos la cantidad de kilómetros recorridos, de pueblos visitados, de horas y de jornadas usadas en la campaña constituyen también un indicador de la competencia electoral y de la cantidad de energía del candidato puesta en su trabajo de ganar adherentes y votos. La crónica de un diario local sobre la campaña legislativa de 1993 hace alusión a este fenómeno:

“Luego de iniciar ayer a la mañana en Rosario, de campaña y muy temprano junto al ministro de Economía, Dr. Domingo Cavallo, el gobernador Carlos Reutemann comenzó una maratónica «caravana de la unidad» como eje central y de cierre proselitista en el sur de la provincia. Reutemann comenzó la jornada a las 8 de la mañana, con una rueda de prensa en un céntrico hotel, a la derecha de Cavallo, para desplazarse luego durante todo el día a bordo de una camioneta desde el extremo norte de Rosario hasta el límite del municipio con Villa Gobernador Gálvez, donde se cumplió el acto de clausura de la agitada jornada, bien entrada la noche. El gobernador se mostró eufórico por el éxito de la convocatoria que reunió una columna con alrededor de 150 automóviles, con «picos» de adhesión fundamentalmente en las barriadas del norte del municipio, saltando de la parte trasera del vehículo que lo transportaba y haciendo gala de una agilidad envidiable que le permitió trocar en reiteradas oportunidades el paseo en auto con prolongadas caminatas. Algunos colaboradores agregaron otras razones a la alegría del mandatario, al argumentar que «la otra caravana ya suspendió su recorrida», refiriéndose a la convocada por el periodista-candidato Evaristo Monti, referente de la marcha «paralela» del peronismo rosarino” (El Litoral, 26/9/93).

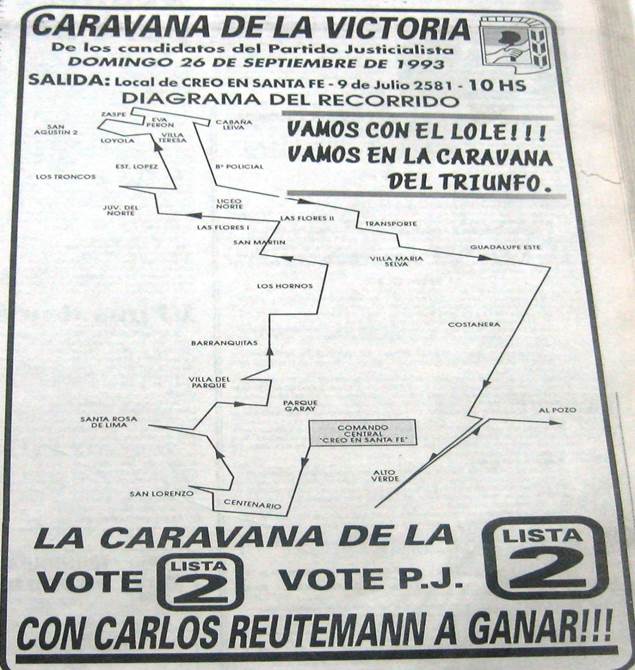

El cronograma de las caravanas y sus recorridos aparecían en la prensa formando parte de la propaganda electoral, como se ve en la siguiente imagen:

Fuente: El Litoral, 24/9/93

Sin embargo, la presencia en el territorio no se desplegaba solamente en el momento de campaña, sino que constituía un modo de ejercer el gobierno. En efecto, siendo ya gobernador, Reutemann se mostraba visitando escuelas, comedores escolares, hospitales, etc., de modo “sorpresivo” y “fuera de protocolos”. Como relata otra crónica de la prensa titulada “Visita sorpresiva de Reutemann”:

“El gobernador y su comitiva se instalaron en el comedor escolar, donde almorzaron milanesas y zapallitos rellenos, junto a los 140 niños que diariamente reciben alimentación en el lugar. El mandatario se sentó junto a los pequeños preguntándoles sobre los menúes que les suministran diariamente. Dijo que continuará realizando este tipo de visitas pero fuera de protocolo”. (El Litoral, 28/1/92)

Otro ejemplo se observa en las recurrentes situaciones de inundación que padecían distintas zonas de la Provincia. A pocos días de iniciar su gobierno, el excorredor debió afrontar una fuerte inundación en los departamentos de la zona norte de Santa Fe. En esa ocasión, la prensa cubrió ampliamente las actividades del gobernador durante el mes que duró la catástrofe climática, mostrando su recorrido por las diversas localidades afectadas (El Litoral, todo enero de 1992). Así, por ejemplo, se relataba que el gobernador había realizado una “visita a los lugares inundados, donde compartió con pobladores y funcionarios la cruel realidad que viven estos comprovincianos” (El Litoral, 6/1/92; cursivas nuestras) 7. El propio presidente Menem había recorrido con Reutemann algunas zonas. En ese marco, el gobernador afirmaba que antes que el pedido de ayuda económica a la Nación “lo importante es que los funcionarios nacionales conozcan cuál es la situación de la provincia. El Dr. Menem y el ministro de Salud conocen ahora lo que nos está ocurriendo” (El Litoral, 8/1/92; cursivas nuestras). En efecto, como veremos a continuación, la estrategia de la presencia (el “estar-ahí”) comporta no solamente una dimensión afectiva (compartir el dolor, compadecerse con el sufrimiento ajeno) sino también cognoscitiva (Annunziata, 2013b), esto es, un modo de conocer las demandas de los representados que solo se produce con la presencia en el lugar y no desde los distantes despachos de los funcionarios.

2. La presencia de escucha. Junto al despliegue de la presencia empática aparecía, también, otra modalidad del estar-presente: la “presencia de escucha” (Annunziata, 2012b), que se cimenta en la capacidad del gobernante de escuchar y estar accesible a las necesidades de sus gobernados (Rosanvallon, 2009). La imagen de la escucha es la contracara de la antigua modalidad del prometer más que escuchar, de dar grandes discursos más que acompañar a la ciudadanía desde sus vivencias y de diseñar políticas desde un lugar distante (la oficina del experto) más que desde el conocimiento que brinda la cotidianidad de la vida. Aquí la palabra está más del lado de los ciudadanos que del político. Este tipo de presencia se inscribe -a diferencia de la empática- más en la función del puesto institucional del representante que en su liderazgo personalizado, pero ambas son modalidades de la presencia, donde el hombre político se desplaza sobre el terreno como parte de un gesto de humildad del poder y no de un refuerzo del carisma.

La presencia de escucha fue central en el estilo de representación reutemannista. En efecto, a diferencia tanto de los tradicionales liderazgos “partidarios” como de aquellos denominados de “audiencia” (Cheresky, 2006; Manin, 2006), Reutemann reducía al mínimo posible las ocasiones donde debía elaborar discursos, ya sea en actos político-institucionales como en plataformas televisivas. Sus intervenciones en el espacio público eran muy cuidadosas y mesuradas y se mostraba más bien esquivo ante los medios de comunicación (Cherny, 2003).

La cualidad de la escucha constituyó un tópico en sí mismo en la palabra del gobernador. Decía Reutemann:

“La voz de la gente y oídos bien abiertos fueron fondo y forma de lo que debíamos hacer […] No nos ilustramos en despachos cerrados […] De allí que impusimos un estilo de gobernar de cara hacia la gente”. (Carlos Reutemann, Discurso ante la Asamblea Legislativa, 1/5/95.)

Como dijimos, la capacidad de escuchar no refiere solo a una actitud del gobernante con respecto a sus gobernados sino que se vuelve un criterio cognoscitivo. Se trata de un conocimiento no experto, de un saber profano (Annunziata, 2013) que surge de la presencia y de la escucha. En este sentido, Reutemann afirmaba que conocía “las necesidades de la provincia” por haber realizado una “pequeña recorrida” y porque la vio “más de cerca”:

“[Realicé] una pequeña pasada por la provincia, para ver otras cosas, para conocer sus necesidades; no es porque no estuviera al tanto de la provincia, mis padres estaban aquí: aunque yo estuviera en Europa, siempre la conocí, pero quería verla más de cerca. En esa pequeña recorrida la gente me fue alentando, me fue diciendo sus necesidades […] Todo eso me valió mucho para tomar la decisión [de ser candidato]”. (La Capital, 1/9/91)

Otra derivación de la presencia de escucha es la ausencia de un programa político y su reemplazo por la voluntad del candidato/gobernante de mantenerse cercano a los electores/ciudadanos y de “escucharlos” (Rosanvallon, 2009). La ausencia de un programa político se expresa en la ausencia de promesas, lo cual constituye una transformación radical con respecto al modelo de campaña y de ejercicio del gobierno tradicional. Ahora la promesa es la escucha. Esta característica cobra sentido dentro de un formato de representación que le da al representante la capacidad de compartir el sufrimiento de una situación particular pero no de trascenderla ni de anticipar resoluciones a los problemas de los ciudadanos. Así, un entrevistado nos relataba con sorpresa cómo Reutemann podía, a la vez, “no prometer nada” y estar en campaña:

“[Era] una cosa rarísima, la verdad […] Porque, primero, que no hablaba, no se definía, toda la campaña, entrábamos a las villas de Rosario, él saludaba, hacía gestos con las manos […] Es más, cuando le preguntaban qué iba a hacer, por ejemplo, con la educación, el Lole decía: «no, no, yo no puedo prometer nada». ¡En campaña! «Bueno, pero nosotros queremos saber», «vamos a ver, es un tema muy difícil», decía el tipo, y se guardaba. Fue un perro verde”. (Esteban Borgonovo, concejal de la ciudad de Rosario por el PJ entre 1991 y 1995 y ministro de Gobierno en 2002. Entrevista con la autora, 14/9/16.)

Esta modalidad se reproducía también en el ejercicio del gobierno. En medio de una recorrida por la catástrofe de las inundaciones, siendo ya gobernador, Reutemann afirmaba a los productores rurales afectados lo siguiente: “No podemos prometerles nada porque ni siquiera sé si podremos prorrogarles los vencimientos impositivos debido a que la situación financiera de la provincia es difícil” (El Litoral, 6/1/92).

La ausencia de promesas lleva a una lógica de “inversión de la representación hobbesiana” (Annunziata, 2012a): no es el representante el que actúa por otros, sino que son los mismos ciudadanos los que expresan qué es lo que el gobernante debe hacer, en continuidad con la inversión según la cual es el político el que actúa como un ciudadano común y no como un político. Decía Reutemann en campaña:

“No vine a prometer nada. Solamente vengo para que, en lugar de hablarles de mis planes de gobierno, sean ustedes los que me digan qué es lo que necesitan que yo haga si soy gobernador […] Los planes tienen que hacerlos ustedes, y realizarlos ustedes con la ayuda del gobernador”. (El Litoral, 4/8/91)

3. La presentación como “comprovinciano” y “no-político”. El lazo de proximidad que construyó Reutemann se completó con un tercer componente: su presentación como un “hombre común” (Annunziata, 2013) -en nuestro caso, como un “comprovinciano” más- y la edificación del vínculo político en torno a parámetros de índole moral. En efecto, durante los 90 se consolidó en Argentina una modalidad de juzgar la actividad política (por parte de la ciudadanía, pero también por los políticos mismos) a partir de criterios de orden moral (Frederic, 2004; Pereyra, 2013). La crítica de la práctica política desde una ética individual (Mocca, 2002) y el cuestionamiento de la corrupción de los funcionarios públicos ocupó un lugar central en el debate político de esos años, especialmente a partir de la conformación del Frepaso como fuerza opositora al gobierno de Carlos Menem (Novaro y Palermo, 1998).

La política y los políticos santafesinos no estuvieron al margen de dicho proceso. El peronismo que gobernaba la Provincia atravesó, hacia fines de los 80, una profunda crisis de representatividad -vinculada, principalmente, a la imagen de corrupción e ineficiencia de los principales referentes del gobierno- que marcó no solamente el surgimiento de la figura de Reutemann sino también su modo de ejercer el gobierno.

En su primera presentación a la prensa como posible candidato, Reutemann defendió su derecho a disputar la gobernación en términos de ser un “hombre de la provincia”, enfrentando así las críticas de quienes lo veían como un neófito en política: “Como hombre de la provincia conozco todos sus problemas -sé que cada dos por tres no hay clases, quiero que los hospitales funcionen- y lo que aquí ocurre […] No estoy viendo las cosas desde afuera” (El Litoral, 21/1/91).

Lejos de la imagen del político ambicioso, se presentaba como una persona simple, llana y sin ambiciones. El día de la elección afirmaba: “[No tengo] ningún afán ni locura desmesurada. Estoy en un local chiquito, frente a la plaza San Martín, sin computadoras ni urnas […] Todo lo que realizamos es a pulmón” (La Capital, 9/9/91).

Y siendo ya gobernador seguía mostrándose como una persona sin cualidades extraordinarias para el mando. Decía Reutemann en una entrevista televisiva:

“Yo sé, cuando yo me metí en política, qué es lo que pidió la gente en su momento […] y yo hice lo que la gente me pidió: si la gente me hubiera pedido a mí […] que querían un estratega para la Provincia de Santa Fe […] yo no hubiera ido, no hubiera sido candidato. Pero como la gente me dice, «pelee contra la corrupción, arréglenos algunos caminos, háganos algunas escuelas, cómprenos algunos móviles para la policía», eso es lo que me pidió la gente, eso es lo que yo hice”. (Entrevista en el programa televisivo “Entre líneas”, canal Cable y Diario, de la ciudad de Santa Fe, propiedad del diario El Litoral, abril de 1995. Archivo TVDOC, disponible en http://tvdoc.com.ar.)

Según su presentación de sí, Reutemann no perseguía ninguna gran ambición como político porque “la gente” tampoco le había pedido demasiado. Su imagen era, entonces, la de una persona humilde y mesurada, en el sentido de que su búsqueda de poder tenía límites.

Además, en tanto que excorredor de Fórmula Uno afirmaba que su ambición había estado puesta en su desempeño como piloto de carreras y no en la actividad política, aunque también allí decía haber desarrollado una conducta que era capaz de reconocer ciertos límites:

“No tengo las condiciones de Bill Clinton ni de Helmut Kohl ni de Gianni Agnelli […] Mi ambición era correr en la Fórmula Uno y llegué a hacerlo. […] Estoy contento. No traje el campeonato del mundo, pero la sensación que tuve en ese momento fue, porque soy muy creyente, que Dios me decía: «Hasta acá llegaste. Esto no te lo dejo porque sería demasiado». Y así fue”. (Carlos Reutemann, citado en Pandolfo, 2010: 13.)

La imagen de hombre mesurado venía asociada al atributo del esfuerzo y el sacrificio. Por sus orígenes rurales y su educación en un colegio jesuita (al cual se le atribuía brindar una formación rígida y estricta), Reutemann era visto como una persona recta, sacrificada y desinteresada. Como afirma Nicolás Cherny (2003: 168):

“Existe en Santa Fe cierta idealización de Reutemann basada en la creencia de un comportamiento casi ascético que lo distingue de la baja valoración de los referentes del peronismo santafesino de fines de los ochenta. La decisión de residir en su chacra santafesina e involucrarse en la vida política de la provincia -«pese a ser un hombre famoso, adinerado y exitoso que, tal como lo hace su familia, podría estar viviendo en Europa»- pareciera haber constituido un mito que le otorga una cualidad a la vez sacrificada y mesurada a su imagen pública”.

Estos mismos elementos declinaban hacia la figura del “gringo” santafesino. En una entrevista en un diario local, a un año de su asunción, expresaba: “Esta es una provincia maravillosa, una provincia de gringos. Y ellos son de lucha, de sacrificios. Su gente tiene una mentalidad muy especial, es gente dura” (El Litoral, 11/12/92).

Su proveniencia de un ámbito de campo, alejado de la política partidaria, como lo era el mundo del automovilismo internacional, y su figura de hombre solitario “que vivía solo en el campo”, buscaba generar la creencia de que su persona se mantendría a salvo de las impurezas que atravesaban al mundo político. Un exfuncionario nos decía:

“Era un tipo parco, que era muy difícil sacarle una sonrisa, una palabra, pero la gente decía «este tipo no nos viene a robar». El emergente de Reutemann demuestra la profunda crisis de confianza que vivió la Argentina cíclicamente. Que una persona que viene por fuera de la política, ¡hasta por fuera de todo!, porque era un corredor de Fórmula Uno […] que es un mundo, una burbuja […] y cuando se viene acá se va a un campo que está solo también”. (Raúl Borello, secretario Legal y Técnico del Ministerio de Salud entre 1991 y 1994. Entrevista con la autora, 19/5/17.)

La imagen de ciudadano común -simple, llano, transparente- daba lugar a una concepción simplificada de la acción de gobernar. En efecto, la idea de que la actividad política o el ejercicio del gobierno es una práctica simple, sin complejidades, transparente, es propia de la retórica anti-política (Mocca, 2002). Los conflictos, la pluralidad, la diversidad de intereses presentes en toda sociedad son ocultados bajo una concepción simplista del funcionamiento social y de la práctica política. En este sentido, la política en el discurso reutemannista era entendida como sinónimo de “administración”, lo que suponía realizar operaciones básicas de cálculo de “ingresos” y “egresos”. Afirmaba el gobernador: “Con Domingo Cavallo podemos hablar pero de cualquier manera no necesitamos un premio Nobel en Economía. Con un buen administrador que empiece a ver el tema ingresos, egresos, […] cómo se gasta y cuándo la plata, encontraremos un punto de equilibrio y se verá” (La Capital, 12/9/91).

Otro atributo moral clave fue el de la honestidad, como contracara de la conducta “corrupta” (la conducta del que se enriquece ilegítimamente desde la función pública, del que es “más vivo”), con la que era identificada la dirigencia política anterior. Si había algún tipo de promesa que Reutemann decía haber realizado, esa era la promesa de desempeñar su cargo en orden a ciertas virtudes morales. La honestidad era, entonces, lo que había prometido a los ciudadanos:

“Cumplir con aquello para lo cual se ha comprometido […] Pero la Argentina es un país donde, evidentemente, tiene éxito el que es más vivo, más rápido; el que llega a una posición económica y social alta lo más rápido posible. Si a los veinticinco tenés tu jet, tu auto, tu casa en Punta del Este, y nadie sabe cómo, sos un fenómeno. Si tenés alguna de las características de un tipo más honesto, sos un estúpido”. (Carlos Reutemann, citado en Pandolfo, 2010: 13)

Por último, una virtud moral central de su figura pública fue la austeridad. Esta virtud fue especialmente capitalizada por Reutemann para legitimar sus políticas públicas de “ajuste” presupuestario, en el marco de la reforma del Estado que se estaba llevando adelante desde el gobierno nacional, en función del consenso neoliberal imperante en aquellos años (Pucciarelli, 2011). Durante la campaña sentenciaba: “No son tiempos ni para dádivas ni para compras de juguetes y pan dulces. Quiero que quede bien claro que la austeridad será una de las características de mi gestión si llego a ser elegido” (El Litoral ,3/9/91).

La imagen de austeridad contraponía el estilo reutemannista al del presidente Menem, percibido como farandulero, ostentoso y desmesurado. La idea de la “farandulización” de la política remitía, en efecto, al despliegue de estilos de comunicación política similares a los que caracterizaban a las estrellas del espectáculo o del deporte (Qués, 2014). El diagnóstico sobre la farandulización de la política se enmarcaba en una interpretación negativa sobre el declive de la calidad del régimen democrático y sobre la existencia de una dirigencia política “corporativizada”, con conductas frívolas y faranduleras (Pucciarelli, 2002). Reutemann, sin embargo, supo sustraerse de ese marco interpretativo y reconvertir su condición de empresario adinerado y de celebrity del deporte quitando de su figura pública cualquier aspecto de ostentación, frivolidad o espectacularidad. Como nos decía un entrevistado:

“Esta idea de la banalidad de la política, esa versión del menemismo en el sentido de que Menem no tenía ningún prurito en tener una vida, que le regalaran una Ferrari, era un poco la farandulización de la política. Bueno, el Lole era todo lo contrario […] Por ejemplo, todo el mundo sabía que él tenía una situación económica muy fuerte, que tenía campos en la provincia, […] pero […] no vivía eso mostrándoselo, al contrario, era famoso por lo amarrete, por decirte algo, entonces todo eso penetró en la sociedad, en lo popular, de una manera notable”. (Esteban Borgonovo, concejal de la ciudad de Rosario por el PJ entre 1991 y 1995 y ministro de Gobierno en 2002. Entrevista con la autora, 14/9/16.)

El “hombre de campo”: proximidad sin intimización

La imagen del “hombre de campo” fue, sin dudas, una figura central en la construcción del vínculo representativo reutemannista. Como ya hemos descripto, por su lugar de nacimiento, su crianza, su procedencia familiar y su principal actividad económica como productor agropecuario, Reutemann era visto y reconocido como un hombre representativo del campo y de la ruralidad santafesina. El apodo con el que se lo identificaba, Lole, es un vocativo que indica la contracción de “los lechones”. Los peones del campo que administraba su padre lo apodaron de esa manera al escuchar reiteradamente a su joven patrón rubio darles la orden de “buscar lolechones” (Vargas, 1997: 17). Para la elección que lo consagró gobernador, tuvo picos de adhesión en zonas con importante población de origen rural (como los departamentos Castellanos, Villa Constitución, Las Colonias, 9 de Julio o San Lorenzo), como así también en el departamento La Capital, donde se encuentra su localidad de nacimiento (Manucho) y la capital de la provincia (la ciudad de Santa Fe) .

En el momento de presentar públicamente la conformación de su sector electoral dentro del peronismo (denominado “Creo en Santa Fe”), Reutemann aludía a los antepasados “gringos” -como se nomina vulgarmente a la población rural de origen europeo que pobló la provincia desde fines del siglo XIX- como un sujeto central de su discurso . Decía: “Yo creo en Santa Fe, creo en sus valores humanos, en su extraordinario potencial económico, en la herencia de honradez y de trabajo que recibimos de nuestros abuelos gringos y de nuestros padres criollos” (El Litoral, 8/4/91).

Justamente, su imagen de persona honrada, sacrificada y austera (que se trasladaba, también, a la población que habitaba en el campo) estaba asociada con el prototipo del hombre rural y con el trabajo arduo y penoso de la vida en ese entorno social. Dicha imagen tuvo múltiples reconversiones en la forma de atributos personales que Reutemann mostraba en el ejercicio de su función pública. Como señalamos, tanto su capacidad de “escuchar”, por su modo silencioso y parco, como una personalidad relacionada con la austeridad, el cálculo y el control de los gastos (aunque poseía grandes fortunas), constituían atributos capitalizados en el trabajo político que cobraban sentido por su origen y ocupación como empresario rural. Uno de los ministros de su gabinete ponía en sentido la asociación que existía entre su condición de “hombre de campo” y su capacidad de “escuchar” y “empatizar” con las demás personas, no desde el lugar superior del hombre de Estado sino desde la sensibilidad de un hombre cualquiera. Nos decía:

“[Reutemann] no es un estadista; es un tipo hecho en el campo, con mucho sentido común, tiene mucho sentido común, escucha más de lo que habla, está muy informado -desde adentro y desde afuera-, nunca toma una decisión sin tener conocimiento por gente que sepa más que él de la cuestión, después, podrá hacer lo que le dicen o no, pero él escucha siempre […] Es buen conocedor de las personas. Vos hablás por primera vez con él y te mira las manos, se fija si transpirás o no transpirás, te mira a los ojos, te escucha, como un hombre de campo, como el típico hombre de campo, que vos decís, «el tipo está en babia [desorientado]»; no, está bien informado”. (José Weber, ministro de la Producción entre 1991 y 1994. Entrevista con la autora, 26/11/14.)

Las recorridas por el interior de la Provincia y la participación en múltiples festividades vinculadas a la vida de las comunidades rurales eran parte fundamental del trabajo de gobierno en el marco de la estrategia de proximidad . El siguiente fragmento de una entrevista al expresidente de la Asociación de Concesionarios Fiat -con cuyo asesoramiento Reutemann empezó y luego desarrolló su carrera automovilística-, publicada al momento de su asunción como gobernador, expresa muy bien el modo como ciertos atributos asociados al “hombre de campo” (la “tenacidad”, la “fuerza de voluntad para trabajar”, la “sencillez”, la “parquedad”, la “perseverancia”) son resignificados a la luz de su nueva condición de hombre de la política:

“Empezamos a charlar y me di cuenta que se trataba de un hombre muy serio, muy educado, perseverante y estudioso, y me gustó mucho […] Él siempre fue muy parco. No dice más de lo necesario. Es un chico inteligente, con reflejos muy rápidos. Su forma de ser no refleja su velocidad mental ni sus reflejos. Son dos cosas completamente distintas […] Yo le voy a dar un ejemplo que habla de su tenacidad e inteligencia, pero además de su sencillez. No se olvide que él vino de Europa un día por ciertos problemas de la Fórmula Uno, siendo subcampeón mundial. Él era estrella y se vino aquí y a los 15 días estaba en su tractor trabajando. Creo que nunca dejó de atender su gente, su campo. A mí me asustó cuando el periodismo empezó a decir que él había aceptado la candidatura. Después, cuando empecé a observar, a recordar las cualidades, empecé a tener fe. No hay dudas que es inteligente y que tiene tenacidad. Esas condiciones son muy importantes en todos los aspectos de la vida. Lo que importa de los hombres es su tenacidad, su fuerza de voluntad para trabajar y la velocidad de sus reflejos para resolver los problemas que tiene”. (Américo Grossi, El Litoral, 10/12/91)

La imagen del “hombre de campo” buscaba, entonces, colocar al líder en cercanía con el común de la población y en oposición a cómo eran vistos los políticos santafesinos en aquel momento: un hombre de trabajo, esforzado y tenaz (que pese a ser una “estrella” pasaba sus días “en su tractor, trabajando”), de pocas palabras (por oposición al político que “habla más de lo que hace”) y “sensible” ante la mirada particular de quien le hablaba (a diferencia del político que le habla a una masa indiferenciada de personas). Pero, además, todas estas cualidades escenificaban un tipo de político próximo que estaba atento a “escuchar” y “empatizar” con los ciudadanos más que a ser “escuchado” y a ser receptor de la empatía de los demás. A la capacidad de escuchar se le contraponía en Reutemann la actitud de no hablar, y ello se traducía en una escasa tendencia a exponerse ante los medios masivos de comunicación. Tanto porque no necesitaba de ellos para darse a conocer (puesto que poseía una popularidad previa) como porque era una estrategia decidida por el líder, su estilo de proximidad se construía en el contacto cara a cara más que en la exhibición mediática -que la reducía a su mínima expresión. En este sentido, Reutemann cultivó el mito del político que prefiere moverse en soledad, sin exponerse ni llamar demasiado la atención. Así, la imagen del “campesino reposado” (de la que habla Beatriz Sarlo en el epígrafe que citamos), del hombre “que vive solo en el campo”, junto con la del gobernador que “andaba solo”, “entraba solo a las villas”, “almorzaba solo”, “iba sin custodia en su auto particular” (según el relato de nuestros entrevistados), configuraban un estilo de representación por proximidad sin mostración de la intimidad del líder. Precisamente, la mostración de la vida íntima (que supone el despliegue de cierta extroversión o desinhibición por parte de la persona que muestra aspectos de su vida privada) no constituyó en Reutemann un modo de generar proximidad. Poco se conoce de su vida privada, familiar o amorosa, una vez que abandonó la exposición a la que lo había acostumbrado la vida de corredor de automovilismo. Las palabras de otro dirigente peronista entrevistado son ilustrativas a este respecto:

“[Reutemann] explotaba más el contacto, le daba mucho más resultado agarrar una moto y dar una vuelta por Alto Verde [un asentamiento en las afueras de la ciudad de Santa Fe] que hablar por la radio […] En ese sentido, Reutemann era un político de contacto personal. En otra campaña [siendo gobernador] nos enteramos que él andaba por Yapeyú [una villa miseria] comiendo salame, picadas de salame con la gente, y ahí dijimos: «bueno, si este loco hace esto, cómo le ganamos!». Él, el trabajo solo le daba un resultado impresionante, andaba solo, no era un tipo de actos públicos, no le gustaba eso. Igual que los medios, hacía como en todos lados, pero no era mediático […} Reutemann se exponía poco”. (Mario Lacava, subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Promoción Comunitaria de la Municipalidad de Santa Fe entre 1991 y 1995. Entrevista con la autora, 11/10/16.)

A modo de conclusión

El análisis de las características del lazo representativo construido por Carlos Reutemann en la Provincia de Santa Fe durante los primeros 90 nos permitió reflexionar en torno a los modos de construir un vínculo político legítimo a través de la estrategia de la proximidad. Así, nos encontramos con un liderazgo al que le fueron reconocidos atributos novedosos para la política santafesina, pero que puede ser visto como un antecedente del modelo de representación de proximidad que ha sido analizado para el contexto de la Argentina pos 2001 en otros lugares del país (Annunziata, 2012a, 2012b y 2013; Annunziata, Ariza y March, 2018). Así, en el formato de representación reutemannista se destacaba el interés del político por mostrarse cercano a quienes buscaba representar (y distante de los “políticos tradicionales”) a través de tres estrategias principales: la presencia empática, la escucha sin promesas ni discursos y la presentación como “comprovinciano” y “no-político”. En ese marco, eran revalorizadas por el líder ciertas virtudes morales individuales (como la honestidad, la austeridad, la mesura, el esfuerzo, el mérito, el sacrificio, etc.) que le permitían mostrar una imagen cercana y próxima para con los ciudadanos comunes y distante de la figura de los dirigentes políticos de la época (juzgados como corruptos, deshonestos, frívolos, derrochadores, ambiciosos, etc.).

Este perfil de liderazgo se correspondía en gran medida con un contexto mayor de creciente rechazo a la figura de los políticos y de los partidos como canales y expresión privilegiada de la representación ciudadana, y con el surgimiento de otros dispositivos y sujetos de representación, como los medios masivos de comunicación -en particular, la televisión- y los nuevos liderazgos de popularidad, en muchos casos, outsiders de la política partidaria (Cheresky, 2006; Cheresky y Pousadela, 2004; Cherny, 2003). Sin embargo, aparecen en Carlos Reutemann algunos aspectos específicos de su modo de generar representación que se desanclan del modelo de legitimidad por proximidad y de la tendencia creciente identificada en los líderes de la época (desde Carlos Menem hasta figuras como las de Carlos Chacho Álvarez o, luego, Elisa Carrió, construidas en oposición a la figura del expresidente) a utilizar los medios de comunicación como dispositivos privilegiados de construcción de la representación y, en particular, de generación de una imagen del político identificado o “próximo” a la gente (Novaro, 1994; Novaro y Palermo, 1998; Vommaro, 2008).

En efecto, en nuestra exploración encontramos que Reutemann -un exdeportista famoso que incursionó en la política profesional a partir de la estrategia menemista de convocar a figuras outsiders en aquellos lugares donde el peronismo tenía altas posibilidades de perder las elecciones- constituyó un exponente novedoso y anticipado de lo que luego se dio en denominar como “liderazgos de proximidad”. Sin embargo, su estrategia de proximidad se distinguió de la de los líderes del siglo XXI en un aspecto central: no recurrir a la visibilización de la intimidad familiar y laboral del político como una forma de “acercar” el líder al común de los ciudadanos. A través de un estilo parco, poco propenso a la exposición mediática, y de la construcción de la imagen del político que prefiere moverse en solitario y que opta por el contacto cara a cara más que por la exposición mediática (tanto para exponer sus actos de gobierno como para hacer campaña electoral), este líder desplegó lo que hemos llamado como una “proximidad no intimista”. Dicho estilo de generar cercanía se diferencia del que ha sido analizado en la figura de líderes como Mauricio Macri o María Eugenia Vidal (exponentes máximos de la proximidad por intimización) en su unidireccionalidad: el líder “escucha” y “empatiza” con la situación particular de cada persona, pero prefiere no dejarse “escuchar” ni “ser visto” para buscar la empatía, la compasión o la estima de los ciudadanos comunes. Él va al terreno a buscar el punto de vista de quienes quiere representar, pero no recurre al escenario de los mass media para ser visto en otra faceta que no sea la de su condición de hombre público. Bajo esta mirada, el análisis de su figura como “hombre de campo” nos permitió explorar los aspectos de la parquedad, la escucha, la austeridad, la reserva, la soledad, como elementos que daban sentido a su estrategia de representación a través de una proximidad no intimista.

De este trabajo se derivan una serie de interrogantes que aquí no hemos tratado y que son necesarios atender en futuras investigaciones. En primer lugar, completaría la indagación del caso abordar una dimensión espacial. Aquí hemos explorado el lazo de proximidad no intimista como un antecedente temporal del tipo de legitimidad de proximidad pensado como categoría de análisis para casos de liderazgos surgidos una década (o más) después. En este sentido, podrían explorarse otros ejemplos de liderazgos territoriales (contemporáneos al de Reutemann o no) y compararlos entre sí para advertir mejor la especificidad “santafesina” (si la hubiere) del tipo de relación de representación analizada. Asimismo, sería interesante profundizar en una dimensión diacrónica de largo plazo para precisar en qué medida la llamada legitimidad de proximidad tiene raíces históricas en los modos en los que los líderes políticos de nuestro país generaron un vínculo de representación, al menos desde el surgimiento de la democracia representativa de masas. Por último, un desafío teórico pendiente es reflexionar en torno a si la opción por una proximidad sin intimización acorta los márgenes de un vínculo puramente “narcisita”, uno a uno, sin mediaciones (Abadi y Losiggio, 2017) entre el político y sus representados, que promueve la imagen de un líder plenamente desimbolizado, privatizado e íntimo. Tal vez, la escenificación de cierto resguardo con respecto a la situación del ciudadano privado (y que en Reutemann se podría advertir, también, en la explotación de su condición de ex celebrity de la Fórmula Uno mundial) permita mantener una mínima carga de simbolismo, necesario para generar un vínculo representativo más o menos “politizado” (Laclau, 2005) y no una lisa y llana administración de necesidades y demandas particulares.