Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

RIA. Revista de investigaciones agropecuarias

On-line version ISSN 1669-2314

RIA. Rev. investig. agropecu. vol.43 no.3 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dec. 2017

ARTÍCULOS

Mapeo de la agricultura urbana y periurbana en el área metropolitana Santa Rosa-Toay: aproximaciones metodológicas para la lectura territorial

Ermini, P. V.1; Delprino, M.R.2; Giobellina, B.3

1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Agropecuaria (EEA), Agencia de Extensión Rural, Anguil, La Pampa, Argentina. Correo electrónico: ermini.pablo@inta.gob.ar

2 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Pedro, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: delprino.maria@inta.gob.ar

3 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Agencia de Extensión Rural (AER) Córdoba, Observatorio AUPA (Agricultura Urbana, Periurbana y Agroecología), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial Universidad Nacional de Córdoba, (FAUDUNC INVIHAB- ARQ IIIC), Argentina. Correo electrónico: giobellina.beatriz@inta.gob.ar

Recibido 07 de julio de 2016

Aceptado 23 de mayo de 2017

Publicado online 10 de enero de 2018

RESUMEN

Es abundante la evidencia científica acerca de los beneficios a la sociedad que conlleva la agricultura urbana y periurbana, aunque de manera contradictoria también se evidencian potenciales impactos negativos a la salud y el ambiente. Aun así, es notorio su escaso reconocimiento en las políticas de desarrollo urbano y en cuestiones asociadas a la política de seguridad alimentaria. La agricultura urbana y periurbana está definida principalmente por su localización y a la vez por la dependencia de recursos y actividades propias del ámbito urbano, este supuesto genera incertidumbre respecto a los límites que configura el funcionamiento de las ciudades y su dinámica con las prácticas agrícolas. Las localidades de Santa Rosa y Toay conforman dos ejidos municipales diferentes en términos jurisdiccionales, ubicados en el departamento Capital y Toay, respectivamente, en la provincia de La Pampa, Argentina. Sin embargo, el crecimiento de la urbanización permitió, ya a partir de comienzos de siglo, reconocerlas como una sola aglomeración, denominada Gran Santa Rosa. La ausencia de un reconocimiento político como área metropolitana dificultó una planificación, gestión del uso y ocupación del territorio en función de sus potencialidades y limitaciones. El objetivo del trabajo consistió en el desarrollo y aplicación de una propuesta metodológica dirigida a generar información sobre el amplio espectro de actividades agrícolas urbanas y periurbanas que se manifiestan en el área metropolitana Santa Rosa-Toay. La metodología desarrollada permitió comprender procesos que integraron la perspectiva espacial con procedimientos participativos en la generación de la información. Los datos espaciales permiten efectuar un mapeo de la agricultura urbana y periurbana, su reconocimiento, y un análisis preliminar de sus dinámicas.

Palabras clave: Desarrollo urbano; Métodos cualitativos; Agricultura familiar; SIG.

ABSTRACT

There is enough scientific evidence about the benefits to society brought by the development of urban and per urban agriculture, even though they might have a negative impact on health and environmental. Currently urban and peri-urban agriculture are not recognized in urban development policies and policy issues associated with food security. Urban and peri-urban agriculture are defined mainly by its location and at the same time by its reliance on resources and functions of cities. This idea generates uncertainty about where cities set its limits and their dynamics with agricultural practices. Santa Rosa and Toay are two different municipal jurisdictional areas, located in the Capital department and Toay department, respectively, inside the province of La Pampa. However, since the beginning of the century the growth of urbanization resulted in a single agglomeration. The absence of political recognition as a metropolitan area is a constraint to planning and management of land use based on their potential and limitations. The objective of this work was to develop a methodology to generate information on the broad spectrum of urban and suburban agricultural activities set in the metropolitan area of Santa Rosa-Toay. The developed methodology permitted to understand processes which integrated spatial data with participatory procedures in the generation of information. Spatial data allow mapping and recognizing the urban and peri-urban agriculture, and making a preliminary analysis of their dynamics.

Keywords: Urban development; Qualitative methods; Family farming; GIS.

INTRODUCCIÓN

En el marco de las actividades iniciadas durante el año 2013 bajo la coordinación de la Subdirección de Economía Social de la Municipalidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, se conforma la mesa interinstitucional, espacio dedicado a facilitar la articulación entre las distintas instituciones del medio local. Allí se establece la necesidad de conocer en mayor detalle la situación por la que atraviesa el sector de interés, lo que en ese ámbito se denomina de diferentes maneras, pero en un mismo sentido: productores locales, productores familiares, pequeños productores, huerteros y agricultores familiares. Es destacable la coincidencia sobre las cuestiones vinculadas a las producciones que se encuentran dentro del área urbanizada, en sus bordes, o a relativa corta distancia de la ciudad. Constituye este el marco en el que se define la práctica de la agricultura urbana y periurbana como actividades que se presentan y expresan en un territorio concreto. Su evolución deviene en la necesidad de discutir sus conceptos, manifestaciones y modalidades. El mercado de suelos es un factor determinante para entender cómo funcionan los procesos de expansión; la incorporación de nuevas tierras a la ciudad y el desplazamiento de las actividades agrícolas (Barsky, 2005). Es en este contexto en que ocurren nuevas tendencias en el crecimiento urbano se relocalizan actividades y ocurren nuevos procesos productivos y sociales. En los últimos años, la práctica de las actividades agrícolas y pecuarias en el área metropolitana Santa Rosa-Toay generó un creciente interés en la comunidad por constituir un mercado de proximidad de alimentos seguros. Sin embargo, persiste un gran vaciamiento de información de las aportaciones que esta entrega en las dinámicas de las economías locales. El trabajo de base deja expuesto que la información básica para interpretar el estado de este tipo de producciones es escasa, incompleta, o bien está segmentada dentro de los registros de diferentes dependencias gubernamentales y no gubernamentales, situación que dificulta su acceso y su calidad. Esta situación coincide con otros estudios que abordan la agricultura urbana y periurbana con una perspectiva de fomento de microempresas (Vera y Zencovich, 2004), y que se debe básicamente a la forma en que operan este tipo de actividades en las ciudades, caracterizadas comúnmente como parte del circuito de las economías informales (Muñoz, 2013; Tokman, 1995).

En este contexto y desde el ámbito de decisión de la Agencia de Extensión Rural de la EEA INTA Anguil, se propone iniciar un proceso de mapeo basado en la construcción metodológica que desde el INTA ya se había implementado en el estudio de tipologías ambientales para agricultura urbana de esa ciudad (Ermini, 2012). Aunque el estudio anterior se enfoca particularmente en caracterizar unidades de producción de hortalizas, se toma el antecedente y se llevan adelante ajustes en la construcción metodológica, en el rediseño de los procedimientos de mapeo, y se apuesta a incorporar una perspectiva aún más amplia, que permita lograr una representación de estas agriculturas con el aporte de diferentes miradas. De esta manera, se plantea el desafío de poder llevar adelante un mapeo que constituya un avance en los procesos de participación, que exponga la realidad sumando las perspectivas de otros actores, y a su vez, contribuir a la construcción metodológica que implica el análisis del complejo sistema alimentario local, sustentado en la importancia del análisis espacial (Kremer y DeLiberty, 2011). Dentro de las principales razones para pensar y decidir la participación de diferentes actores en el proceso de mapeo, no solo está el condicionante de aceptar que “todos los mapas mienten” (Monmonier, 1991), sino que además, se plantea la limitación que la informalidad es una de las principales características de la agricultura urbana y periurbana, y este carácter se traduce en dificultades para disponer y construir a partir de registros dependientes de organismos técnicos y administrativos. La información disponible –Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF)– resulta incompleta en algunos casos y en otros es de difícil o nulo acceso. Hay que tener en cuenta que gran parte de las actividades de agricultura que se desarrollan dentro del área urbana y periurbana entran en contradicción o conflicto con las lógicas predominantes y la normativa vigente del desarrollo urbano (Rosa, 2011), por esa razón, quienes realizan la actividad no desean ser registrados. Se considera decisiva entonces la incorporación durante el estudio de actores vinculados a la actividad, que conocen el medio y que han desarrollado una experiencia reconocida por las instituciones. Estos actores cumplen el rol de informantes clave (Valles, 1999) y su participación, a través de las entrevistas, es el disparador del proceso de localización de las unidades de producción4. A pesar de la naturalidad con la que se percibe la superposición de áreas pertenecientes a dos ejidos municipales diferentes –Santa Rosa y Toay–, todavía está ausente un reconocimiento político de la importancia de comprenderla como área metropolitana y lo que esto implica para la construcción de un territorio equilibrado. Los datos censales a partir de 1991 definen una situación diferente en relación con el crecimiento de las dos localidades como aglomerado, “en el área que en 1991 efectivamente abarcaba la aglomeración Santa Rosa-Toay había en cualquiera de las fechas anteriores dos aglomeraciones, claramente separadas cuyos nombres correctos eran Santa Rosa y Toay” (Vapñarsky, 1995, p. 231). En los datos del censo 2001 y 2010 la aglomeración se denomina Gran Santa Rosa (Gobierno de La Pampa, 2013) por lo tanto, en la actualidad ya se encuentra reconocida el área metropolitana Santa Rosa-Toay.

Pero falta todavía un reconocimiento que vaya más allá de un análisis técnico estadístico; está ausente un reconocimiento político. En la actualidad, la concepción del territorio como un área metropolitana en las decisiones de política pública de cada municipio está ausente. Estas se encuentran vinculadas a cada municipio y las ejercen dentro de sus límites jurisdiccionales, imposibilitando de este modo, cooperar en cuestiones que afectan al territorio en su conjunto. Se aborda el fenómeno metropolitano a fin de cumplir con la acción de delimitar justificadamente un área de estudio, plantear el problema de ponerle un límite a la ciudad, cuestión que aquí se intenta aclarar desde la perspectiva que propone definir Santa Rosa y Toay en conjunto como área metropolitana5. Son pocos los documentos de trabajos que brindan una perspectiva metropolitana sobre la realidad de ciudades intermedias, por lo tanto, mucho de los aspectos clave se toman de trabajos realizados sobre los fenómenos metropolitanos más trascendentes en nuestro país. Sin lugar a dudas el caso de referencia es la región metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, el tamaño de la población y la extensión de territorio que ocupa es un elemento que hace visible la cuestión metropolitana; sin embargo lo metropolitano puede darse en aglomerados de muy diversas dimensiones (Pírez, 2001). Estas precisiones respecto a la escala validan la exposición de fenómenos metropolitanos en ciudades intermedias como lo es Santa Rosa y localidades pequeñas como Toay.

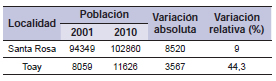

El área metropolitana que conforma las localidades de Santa Rosa y Toay, contiene a más de un tercio de la población de toda la provincia. Santa Rosa concentra el 32% de la población de toda la provincia, y es el 36% de la población total si incluimos a la localidad de Toay (Gobierno de La Pampa, 2013). Aun con una muy baja población, si se compara con la ciudad de Santa Rosa, Toay representa una parte importante del crecimiento poblacional del conglomerado formado por ambos ejidos. Este crecimiento estrepitoso de la ciudad de Toay que puede verse claramente en el 44,3% de variación relativa de su población en el periodo 2001-2010, constituye un considerable desborde de crecimiento poblacional de la ciudad de Santa Rosa, ciudad que según datos censales tuvo una variación relativa de su población del 9% (tabla 1).

Tabla 1. Población total y variación intercensal absoluta y relativa para Santa Rosa y Toay. Años 2001-2010.

Fuente: elaboración propia sobre Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. (Gobierno de La Pampa, 2013).

En la propuesta de mapeo se define el área metropolitana sobre dos criterios: la continuidad física que tiene la mancha urbana formando un continuo en el espacio y la integración funcional, determinada por los movimientos y actividades socioeconómicas de sus habitantes. El objetivo del trabajo consistió en el desarrollo y aplicación de una propuesta metodológica dirigida a generar información sobre el amplio espectro de actividades agrícolas urbanas y periurbanas que se manifiestan en el área metropolitana Santa Rosa-Toay.

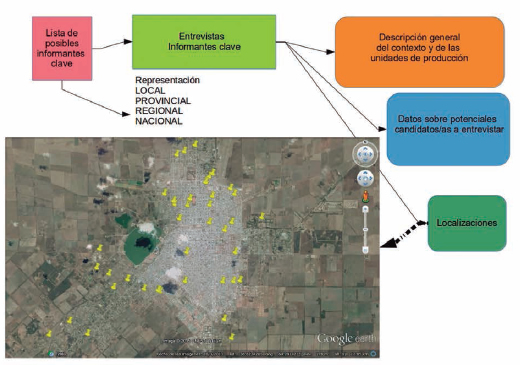

Se realizaron entrevistas a ocho informantes clave, fueron entrevistas de tipo semiestructuradas6 dirigidas principalmente a obtener las posiciones geográficas (localización) de unidades de producción. A la vez, estas entrevistas permitieron obtener una descripción general de las unidades localizadas, del contexto donde funcionan, e información complementaria. El diálogo se desarrolló con acceso a un computador que permitió la visualización a la interface del Google Earth, operada por el entrevistador (figura 1). Se evitó condicionar el proceso de localización de unidades a límites concretos, por lo que fue necesario prestar especial atención a aspectos relacionados con la escala durante la entrevista. Así el proceso fue orientado bajo la consigna de localizar unidades de producción que se encontraran en íntima relación con la ciudad. Una vez localizadas las unidades de producción, se procedió a su identificación en el terreno a fin de validar y ampliar la información brindada por los informantes clave sobre cada uno de los casos.

Figura 1. Esquema del procedimiento de localización de unidades de producción.

Fuente: elaboración propia.

MATERIALES Y MÉTODOS

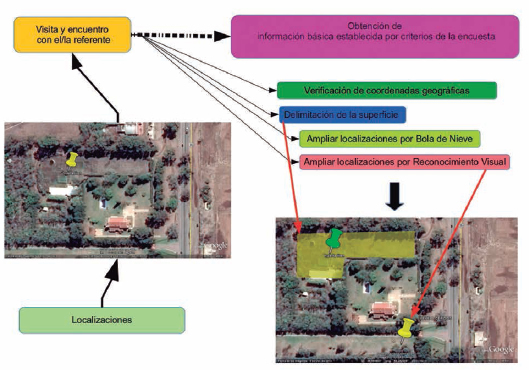

El diseño de investigación comprendió un procedimiento de recolección de datos con una primera etapa de generación de información primaria a partir de entrevistas a actores del territorio, identificados como referentes de los temas propuestos (informantes clave), y basado en la información recolectada, una segunda etapa con trabajo de campo. Además, permitieron avanzar en el proceso de mapeo al sumar información básica a las localizaciones y descripciones generales realizadas por los informantes clave (figura 2). La actividad de verificación en terreno hizo posible desplegar procedimientos para ampliar las localizaciones por vías alternativas, se involucró al entrevistador en su rol durante el trabajo de campo y acción institucional, y a los agricultores en su conocimiento del área de influencia de su unidad y del sector en general. Las vías alternativas de localización fueron las siguientes:

- Reconocimiento visual: se tienen en cuenta aquellas unidades que pueden ser reconocidas visualmente, durante las salidas a terreno en las tareas de entrevistas a las unidades localizadas (Santandreu y Merzthal, 2007).

- Bola de nieve o “Snow ball”: mediante esta técnica los referentes de las unidades entrevistadas identifican a otras unidades de similares características y así continuadamente (Valles, 1999).

- Encuentros socio-técnicos: se realizan localizaciones que se facilitan a través del encuentro con agricultores en el ámbito socio-técnico cotidiano. En general son encuentros que se dan por acercamiento del agricultor en busca de asesoramiento, financiamiento, o bien requiriendo información para la adquisición de insumos.

Figura 2. Esquema del proceso de reconocimiento en terreno de las localizaciones.

Fuente: elaboración propia.

El uso del computador permitió construir una capa de información en formato KML, y la información obtenida en las encuestas fue cargada a un programa de base de datos. Combinando ambas fuentes, y a través de la utilización de un Sistema de Información Geográfica (SIG), se obtuvo una representación espacial de la información con la elaboración de mapas temáticos (Taylor y Lovell, 2012). Para la recolección de información acerca de las unidades de producción, el instrumento central fue la entrevista cualitativa (semiestructurada) Se realizaron ocho entrevistas que fueron dirigidas a una muestra de los referentes de las unidades encuestados previamente. El muestreo se realizó por selección gradual, y se tuvo en cuenta criterios asociados a una selección de casos típicos y conjuntamente con un criterio de conveniencia (Flick, 2004). Dicha conveniencia está fundamentada en las dificultades que se plantean para poder realizar las entrevistas y sortear las barreras relacionadas con las particularidades de las producciones de estas características. Aunque para muchos productores recibir la visita era de agrado, no deseaban ser entrevistados. En ciertos casos declararon no querer hablar y ser grabados, a pesar de manifestarse la confidencialidad de los datos. Se percibió cierto temor a una exposición de su situación de precariedad legal o informalidad. De las entrevistas se obtuvieron archivos de audio, se desgrabaron y luego se realizó un análisis de datos cualitativos a través del método de codificación. También se recopiló la información que surgió de la situación de interacción con los entrevistados, y del contexto, que despertaron mucho interés para la investigación, a través de los memos y cuadernos de campo (Sautú et al., 2005). La aplicación de una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa) tuvo el fin de ampliar la información que logra la encuesta, lograr diferenciar dentro de las generalidades, y profundizar sobre aspectos que eran percibidos de importancia por agricultores. Esta decisión se fundamenta en que la generalización se reemplaza por la profundización, y la representatividad no tiene que ver con la lógica cuantitativa, sino con lo representativo del caso/escenario (Meo y Navarro, 2009).

De esta manera, una profundización sobre los mismos aspectos que comprendió la encuesta nutrió el análisis, y a través de la combinación de lo cuantitativo y lo cualitativo se representó más fielmente la multiplicidad de miradas.

RESULTADOS

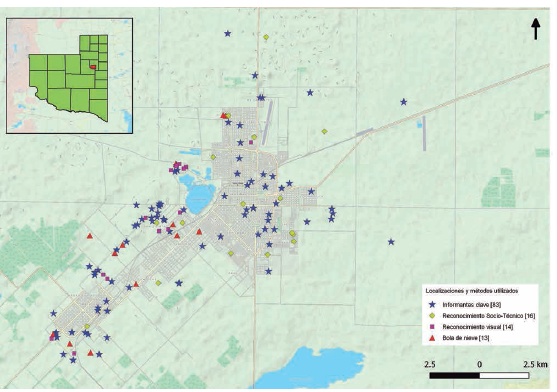

Las entrevistas a los informantes clave, así como también los métodos de localización alternativos, dejaron una cantidad importante de unidades de producción ubicadas geográficamente. Las diversas vías de localización, parte sustancial del proceso metodológico, constituye en sí un dato y pueden representarse gráficamente (figura 3). De una forma similar la delimitación física de las unidades de producción, a través de la digitalización de las áreas, pudo ser representada como mapa, esto amplió las formas de representación gráfica y cruce con otras capas de información. Se evidenció la naturalidad con que los informantes localizaron unidades que se encontraban dentro de un área relativamente próxima a la ciudad, y al ser interrogados cómo habían entendido esa íntima relación, la mayoría la asignó a su cercanía o proximidad respecto al área urbana. Aunque también referenciaron a las vías y estrategias de comercialización que se llevan a la práctica, se apuntó aquellas que lo hacen en forma directa con los consumidores y otras que ubican su producción en pequeños comercios locales. La información brindada por los informantes clave sobre las unidades, asignada como datos preliminares, y las encuestas generaron datos cuantitativos que permitieron clasificar y analizar las unidades a través de sus principales características (qué alimentos producen, de qué tecnologías disponen, quiénes participan de los procesos productivos, cómo los comercializan, de qué forma logran acceder a la tierra).

Figura 3. Mapa con las localizaciones efectuadas por los diversos métodos.

Fuente: elaboración propia sobre la utilización de software libre Quantum GIS (www.qgis.org) y acceso a las capas del proyecto Open Street Map (https://www.openstreetmap.org/).

Las entrevistas semiestructuradas permitieron expandir las categorías que se constituían a través de las encuestas y aportaron información de carácter cualitativo sobre la evidente complejidad de los procesos que están presentes en el área de estudio. Se lograron construir indicios que expusieron la condición de localización en el área metropolitana y en sus bordes. Los mapas permitieron constatar la predominancia de la residencia permanente en el lugar de producción. En general, es una situación que brinda muchas más oportunidades de acceder a una gama amplia de servicios en comparación con una ubicación rural. A partir de los audios obtenidos de las entrevistas, se capturó el testimonio de los agricultores sobre cómo impacta llevar adelante con normalidad las actividades cotidianas de las familias:

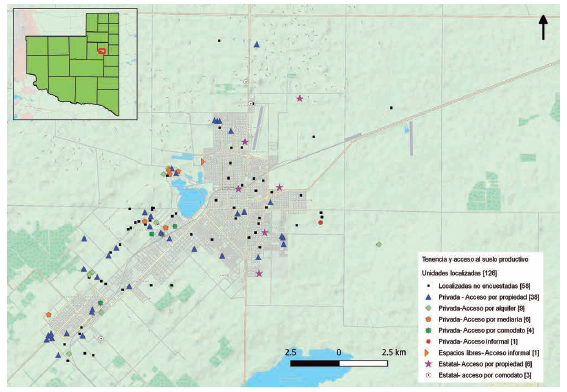

“Y de acá nos movemos a los distintos lugares, nuestros hijos...dos, estudian en Toay, otro en Santa Rosa. Así que tenemos contacto todos los días con la ciudad”. “En mi actividad la cercanía es importantísima. El costo de los viajes” (Agricultora).

El acceso al suelo de cercanía tiene limitaciones muy importantes. Quienes alquilan, o están en otra situación más precaria de acceso, declararon su inseguridad respecto al futuro de sus producciones y manifestaron no poder realizar inversiones básicas. Por lo tanto, la propiedad se percibió como la estrategia más confiable para un acceso y tenencia segura del suelo productivo. Los datos consignados a través de las encuestas mostraron que gran parte de los agricultores localizados eran propietarios (figura 5). Aun así, algunos propietarios observaron que su actividad no tendría continuidad debido al ritmo de avance de la urbanización: “Si todo sigue así no voy a poder seguir haciendo lo mío, cada vez se acercan más”8. Las formas de agricultura de las áreas más densas de la ciudad se correspondieron con la utilización de pequeños espacios dentro de las residencias dedicados a una producción destinada al autoconsumo (figura 6). Es importante diferenciarlas de las unidades que se encontraron más hacia los bordes, de mayor superficie y que en general adquieren una situación de fuerte inestabilidad.

Figura 5. Mapa sobre las diversas estrategias encontradas para el acceso al suelo productivo.

Fuente: elaboración propia sobre la utilización de software libre Quantum GIS (www.qgis.org) y acceso a las capas del proyecto Open Street Map (https://www.openstreetmap.org/).

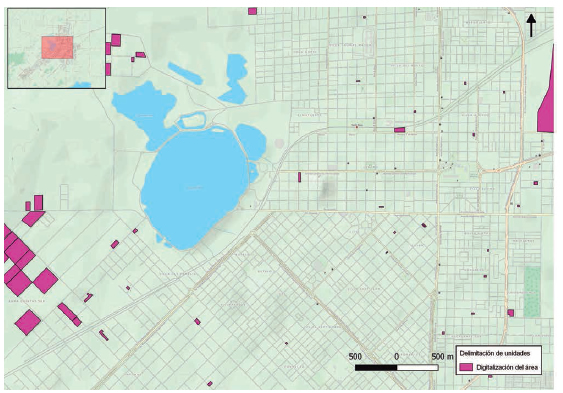

Figura 6. Mapa del área central metropolitana con delimitaciones sobre las unidades localizadas. Fuente: elaboración propia sobre la utilización de software libre Quantum GIS (www.qgis.org) y acceso a las capas del proyecto Open Street Map (https://www.openstreetmap.org/).

Los agricultores problematizaron la vida urbana y su densidad social. La agricultura y actividades productivas son parte del cotidiano de la ciudad, y ser partes los caracteriza como una agricultura que posee atributos diferenciales sobre la que se desarrolla en ámbitos rurales. Los autos, las calles, las cloacas, el tránsito, la inseguridad urbana, son elementos que asumen un rol en el desempeño de estos agricultores. Así se expresó durante una entrevista:

“lo mejor es estar en un lugar más aislado, un poco más lejos de lo que es ciudad…pero bueno nosotros cuando empezamos, en el lugar que empezamos estábamos nosotros solos, todo alrededor era todo vacío…no había casa, no había nada, y ahora se empezó a poblar todo eso entonces ya es más problemático…digamos…por ejemplo teníamos que cruzar la calle para ir a buscar verdura de un lugar a otro y ya pasaban autos y estacionaban… y…eso es más problemático digamos…y entonces acá en este lugar es un poco más…un poco más aislado, a pesar de que hay casa cerca estamos un poco aislados de la calle, de la vereda, de los lugares donde transita gente” (Agricultor).

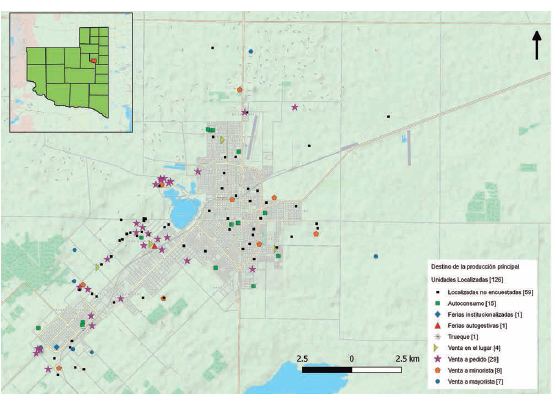

Se manifestó una compleja trama de valoraciones negativas y positivas en permanente tensión. La cercanía permitió el acceso a mercados que de otra forma son casi imposibles por la escala o por el tipo de producto; al mismo tiempo coexiste la presión sobre las prácticas agrícolas para reemplazar el uso de ese suelo por uno residencial exclusivo, u otros usos urbanos. Sobre este aspecto durante una entrevista se expresó: “No. Cuando nosotros vinimos acá no había nada. Y ahora nos va rodeando todo. Se va acercando la zona urbana. Yo siento esa presión; totalmente. El de acá al lado loteó toda su hectárea. Y hay gente que viene y cree que puede venir de la nada, y arrasar con todo. Me parece que no es así” (Agricultor). Se detectó una importante presencia de prácticas de autoconsumo en las unidades relevadas. Algunas unidades estaban exclusivamente dedicadas al autoconsumo y otras integraban o asociaban estas prácticas dentro de un esquema dedicado a la producción con destino a la comercialización. Incluso en ciertas unidades menos diversificadas y de mayor escala se encontró el componente de autoconsumo (figura 7). Las estrategias de comercialización relevadas y sistematizadas correspondieron principalmente a formas asociadas a las prácticas adoptadas tradicionalmente por las agriculturas familiares. Requieren de ciertas condiciones de acceso al cotidiano de la gente para poder continuarlas y fortalecerlas, la localización de las unidades de producción es un factor clave en el desarrollo de agriculturas donde se expresan elementos de una economía popular (Muñoz, 2013).

Figura 7. Mapa sobre los destinos de la producción.

Fuente: elaboración propia sobre la utilización de software libre Quantum GIS (www.qgis.org) y acceso a las capas del proyecto Open Street Map (https://www.openstreetmap.org/).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Por una parte, la interacción con el medio interinstitucional fue parte del proceso que permitió el diseño de una metodología acorde a la situación propuesta y fue acompañada por instancias de reflexión sobre los datos que se iban obteniendo en forma gradual, lo cual a su vez, permitió construir variantes dentro de las etapas metodológicas, y en sus diferentes momentos. Es clave el uso de metodologías mixtas que incorporen la riqueza que puede aportar al conjunto de datos el contacto con la realidad de ese lugar y el diálogo con los actores que desempeñan sus actividades productivas. En este sentido, el procedimiento propuesto de mapeo colocó en diálogo permanente dos tipos de lecturas: por una parte, la potencialidad de las nuevas tecnologías de la información (Google Earth, SIG) y por otra parte, la observación en terreno y las posibilidades de interacción que se genera con los agricultores. De esta manera, surgió la advertencia sobre la debilidad que significa elaborar conclusiones basadas en los datos que no cuentan con una verificación en terreno y que carecen de otras voces, incluso de aquellas que representan las demandas sociales sobre los temas en cuestión. Los avances en develar la realidad de los principales actores de la agricultura urbana y periurbana permitieron profundizar sobre cuestiones que definen una situación de proximidad, y comprender en parte su papel en una red de relaciones entre las personas que compran, venden y proveen alimentos a la población. Estas personas, comercios, localidades, ciudades y región dependen unas de otras y esta interdependencia beneficia la calidad de vida de las comunidades. Así también es sugestivo poner en diálogo otra valoración de servicios menos valorados o reconocidos que genera la agricultura (servicios ecosistémicos no medibles). Se reconoció que existen diversas formas de agricultura que están integradas al medio urbano y representan importantes actividades para la reproducción de las familias. Además, se instalaron diferentes perspectivas en relación con los límites de la ciudad, de lo urbano y lo rural, de donde se diluyeron dicotomías y dejaron en claro que el desafío es poder comprender ciertas continuidades territoriales, más allá de los límites y escalas que fijan las tradiciones administrativas y políticas. El proceso de mapeo permitió explorar escalas y dimensiones de análisis del territorio diferentes a las que están normalizadas por el sector más tradicional de la producción y sus organizaciones, por lo tanto, se asume el aporte realizado a la mejora del sistema técnico institucional.

Por último, se pretende con este trabajo dejar abierta la posibilidad de abordar con particularidad cuestiones asociadas al análisis de la proximidad, así permitir dilucidar los principales componentes de las agriculturas que se encuentran más íntimamente imbricadas en los procesos de desarrollo urbano. La agricultura urbana y periurbana puede cumplir un rol estratégico en el fortalecimiento del sistema alimentario local y regional.

AGRADECIMIENTOS

El artículo es un avance de los resultados de investigaciones en el marco de estudios de posgrado. La actividad contó con el apoyo del proyecto INTA PNHFA 1106081 coordinado por la Dra. Mariel Mitidieri, quien continuadamente permitió mantener un vital espacio dentro del INTA enfocado a las cuestiones más complejas de la agricultura urbana y periurbana. Fue importante el aporte del proyecto INTA PNSEPT- 1129025 que alienta el desarrollo de metodologías apropiadas para abordar la complejidad de los territorios. También un agradecimiento a la Msc. Zinda Roberto de la EEA INTA Anguil por brindar su conocimiento de los SIG. En especial el agradecimiento a los agricultores y agricultoras del área metropolitana Santa Rosa-Toay que abrieron sus puertas y se brindaron con generosidad.

4 Unidad de producción es la entidad constituida por un área o porción de suelo delimitada y reconocida por los actores involucrados como unidad física que permite llevar adelante actividades de agricultura

5 Metropolitana, en su origen griego significa ciudad madre, que luego se fueron dando a lugar diferentes denominaciones según la situación para delimitar: área, zona y región metropolitana. El área metropolitana puede definirse como “una unidad desde el punto de vista de los límites físicos, basada en la continuidad de sus componentes materiales” (Pírez, 1994, p. 58).

6 La entrevista semiestructurada se define como una situación social donde interactúan dos o más personas que intercambian información sobre temas de interés común, se entiende que existe una relación asimétrica entre entrevistador y entrevistado ya que es el primero quien define la situación y van direccionando la conversación hacia los temas que le interesan (Meo y Navarro, 2009).

7 Las entrevistas estructuradas se definen como “una sucesión de preguntas estandarizadas y respuestas por parte de los encuestados. Se parte del supuesto de que todos los respondientes entienden las preguntas y tienen la información que requiere elinvestigador” (Meo y Navarro 2009, p. 5).

8 Reconstrucción de una expresión basada en un memo de entrevista.

BIBLIOGRAFÍA

1. BARSKY, A. 2005. El periurbano productivo, un espacio en constante transformación. Introducción al estado del debate, con referencias al caso de Buenos Aires. Scripta Nova, 36 (194):1–15.

2. ERMINI, P.V. 2012. Tipología ambiental de la agricultura urbana para la ciudad de Santa Rosa. INTA, Santa Rosa, La Pampa, Argentina. p. 63. [ Links ]

3. FLICK, U. 2004. Introducción a la investigación cualitativa. Paideia, Madrid. p. 322. [ Links ]

4. GOBIERNO DE LA PAMPA. 2013. Síntesis con Datos Seleccionados Nacionales y Provinciales del CNPHyV 2010. (Disponible: http://www.estadistica.lapampa.gov.ar/images/Archivos/Sintesis_con_Cuadros_Nacional_y_Provincial_del_CNPHyV_2010.pdf verificado: 26 de mayo de 2016). [ Links ]

5. KREMER, P.; DELIBERTY, T.L. 2011. Local food practices and growing potential: Mapping the case of Philadelphia. Applied Geography, 31 (4):1252–1261.

6. MEO, A.I.; NAVARRO, A. 2009. La Voz de los Otros. El uso de la entrevista en la investigación social. Omicron System, Buenos Aires. p. 189. [ Links ]

7. MONMONIER, M. 1991. How to Lie with Maps. University of Chicago Press. Chicago, EUA. p. 222. [ Links ]

8. MUÑOZ, R. 2013. Economía urbana y economía social. Un reconocimiento pendiente. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 15 (2):107–120.

9. PÍREZ, P. 1994. Buenos Aires metropolitana: política y gestión de la ciudad. Centro editor de América Latina, Buenos Aires. p. 181. [ Links ]

10. PÍREZ, P. 2001. Cuestión metropolitana y gobernabilidad urbana en la Argentina. En: VAZQUEZ BARQUERO, A.; MADOERY, O. (Eds.). Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local. Homosapiens, Rosario. pp. 257–286.

11. ROSA, P.P.V. 2011. Políticas públicas em agricultura urbana e periurbana no Brasil. Revista Geográfica de América Central, 2 (47E): 1–17.

12. SANTANDREU, A.; MERZTHAL, G., 2007. Identificación participativa y análisis de sistemas locales de agricultura urbana: serie guías metodológicas ¿Cómo hacerlo? IPES/RUAF, Lima, Perú. p. 80. [ Links ]

13. SAUTÚ, R.; BONIOLO, P.; DALLE, P.; ELBERT, R. 2005 Manual de metodología: construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. CLACSO, Buenos Aires. p.188. [ Links ]

14. TAYLOR, J.R.; LOVELL, S.T. 2012. Mapping public and private spaces of urban agriculture in Chicago through the analysis of high-resolution aerial images in Google Earth. Landscape and Urban Planning, 108 (1): 57–70.

15. TOKMAN, V.E. 1995. El sector informal en América Latina: dos décadas de análisis. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México. p. 639. [ Links ]

16. VALLES, M. 1999. Técnicas cualitativas de investigación social. Síntesis, Madrid. p. 430. [ Links ]

17. VAPÑARSKY, C.A. 1995. Primacía y macrocefalia en la Argentina: la transformación del sistema de asentamiento humano desde 1950. Desarrollo económico, 35 (138): 227–254.

18. VERA, B.; ZENCOVICH, J. 2004. Agricultura urbana en la ciudad de Valdivia, Chile: Una nueva alternativa micro empresarial. Agro sur, 32 (2): 70–79.