Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

RIA. Revista de investigaciones agropecuarias

On-line version ISSN 1669-2314

RIA. Rev. investig. agropecu. vol.44 no.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Aug. 2018

ARTÍCULOS

Relevamiento de la actividad avícola en el territorio norte del Área Metropolitana de Buenos Aires

Sepulcri, M.G.1-3; Palacios, D.1; Magri, L.I.1; Barbano, P.M.1

1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Agropecuaria (EEA), Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Agencia de Extensión Rural Luján, Dr. Negri entre Riguetti y Dr. Laza s/n. 6700, Luján, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: sepulcri.maria@inta.gob.ar

2 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Agropecuaria (EEA). Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Av. Gob. Udaondo 1695. 1714, Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: palacios.diego@inta.gob.ar

3 Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Facultad de Ciencias Agrarias, Cátedra de Alimentos y Alimentación Animal. Camino de Cintura (Ruta Prov. N° 4) y Av. Fair s/n. 1836, Llavallol, Buenos Aires.

Recibido 16 de agosto de 2016

Aceptado 19 de febrero de 2018

Publicado online 19 de septiembre de 2018

RESUMEN

La actividad avícola de la región Norte del Área Metropolitana de Buenos Aires está constituida principalmente por la producción de pollo parrillero y huevo fresco. Esta actividad agropecuaria resulta, después de la horticultura, segunda en importancia de producción en el ámbito cercano a la gran metrópolis. El avance urbano de los últimos años ha condicionado a la avicultura debido al surgimiento de nuevas disputas por la ocupación del suelo y de crecientes tensiones productivo-ambientales. La presencia de olores, moscas, la generación de grandes cantidades de residuos, y la cercanía a nuevos espacios urbanizados afectó negativamente el crecimiento y estabilidad de esta actividad productiva. Contar con un relevamiento de la avicultura en la zona, considerando la disposición y uso de desechos, permitirá intervenir tecnológicamente para minimizar los factores condicionantes de dicha actividad. El objetivo de este trabajo fue realizar un diagnóstico de la situación actual en el sector avícola del territorio norte del Área Metropolitana de Buenos Aires, que constituya información de base para poder evaluar posibles intervenciones que contribuyan a la convivencia entre el sector residencial y productivo. Se realizaron encuestas personales a campo para evaluar variables como tamaño de granja, nivel tecnológico y manejo de residuos. Este trabajo permitió visualizar una gran diversidad tecnológica en las granjas del territorio y su incidencia sobre la logística de los residuos. Se observó que el actual manejo de los desechos puede acarrear riesgos sanitarios y ambientales, existiendo mayores limitaciones para la gestión del guano en las granjas dedicadas a la producción de huevos. Asimismo, a través de estos contactos se logró identificar productores interesados en agregar valor al residuo y transformar un problema en una oportunidad.

Palabras clave: Residuos avícolas; Urbanización; Periurbano norte.

ABSTRACT

The main poultry activities in the North Region of Metropolitan Area of Buenos Aires province are broiler and egg production. This activity is ranked as second leading peri−urban agricultural production. Urban progress has conditioned the poultry activity because of new quarrels about land use and increasing environmental and productive pressure. The presence of unpleasant smells, flies, huge quantities of manure and proximity to new urbanized sites adversely affected the productive growth and stability. A survey of the poultry in the zone, considering the manure management could help to join in with appropriate technologies that minimize the conditioning factors of this activity. The aim of this work was to carry out a diagnostic of the current state of the poultry in the North region of Metropolitan Area of Buenos Aires province that brings baseline information to evaluate possible interventions that allow the coexistence between residential and productive poles. We did personal inquiries at field. Variables as farm size, technological level and manure management were asked. This work allowed visualizing a great technological diversity among the interviewed farms. It was observed that the current poultry litter management could introduce sanitarian and environmental risk. The egg producers have more limitations for manure logistics than broiler farms. Also, we could identify producers that are interested in adding value to the litter and turn a problem in an opportunity.

Keywords: Chicken manure; Urbanization; North peri-urban.

INTRODUCCIÓN

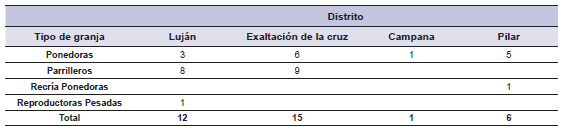

En los alrededores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se concentran las principales producciones de abasto alimentario en fresco, en el territorio comúnmente conocido como “cinturón verde bonaerense” (Benencia, 1994). Otros autores se refieren a la misma unidad de estudio del suelo, agregando una actualización de las transformaciones territoriales de las últimas décadas, producto del avance urbano sobre el suelo rural (Le Gall y García, 2009). En el último tiempo, se ha detectado un importante avance del área urbana y de clubes de campo sobre áreas rurales y agropecuarias, modificando el contexto territorial en el cual las granjas avícolas se sitúan (Feito, 2014). El proceso de urbanización modificó el uso del suelo en el territorio periurbano, desplazando el espacio dedicado a la producción de alimentos, desde territorios homogéneos a pequeñas áreas más concentradas y especializadas, creando clústers productivos.

La actividad avícola del AMBA se concentra principalmente en el territorio norte, en cercanías a las autovías que la conectan con la región maicera-sojera núcleo de la región pampeana (Palacios, 2014). En relación con otras actividades productivas, ocupa el segundo lugar en importancia numérica en la región según datos del Senasa, con 240 establecimientos después de la actividad hortícola con 329 (HFBA, 2005). Le sigue en importancia la producción florícola (flor de corte y plantas en maceta) con 100 unidades productivas según el mismo censo hortiflorícola bonaerense para los mismos distritos. La avicultura desarrollada en la región del AMBA se compone principalmente por la producción de pollo parrillero, ponedoras de huevo, recría de ponedoras y reproductoras. El destino principal de la producción de alimentos derivados de las aves es el mercado de la gran metrópolis, ya que constituye el alimento proteico de producción cercana más importante y económico. Casi la totalidad de lo producido en carne y huevo es consumida en zonas próximas al área de producción y dentro del AMBA.

La actividad avícola no solo representa una de las principales fuentes de proteína animal a bajo precio, sino también un importante aporte de enmiendas orgánicas que actualmente son aplicadas tanto en la producción hortícola intensiva como en la agricultura extensiva. La utilización del guano crudo como enmienda en agroecosistemas de campos propios o en superficies agrícolas de terceros es una práctica habitual. Si bien los efectos benéficos de los nutrientes presentes en la cama y en el guano sobre la fertilidad del suelo son bien conocidos, ellos también pueden transformarse en graves contaminantes del medioambiente (Crespo et al., 2013). Existen tres inconvenientes principales que pueden presentarse como consecuencia del manejo inadecuado de las excretas avícolas: la lixiviación de los nitratos que puede alcanzar las napas de agua subterránea, la escorrentía de lotes con escasa cobertura que puede aportar fósforo a cursos de agua superficial y la liberación al ambiente de microorganismos patógenos (Maisonnave, 2015).

Esta problemática genera la necesidad de replantear y estudiar aspectos vinculados a la gestión y disposición adecuada para este tipo de materiales. El compostaje es considerado un buen método para aprovechar residuos orgánicos de distintos orígenes y calidades basado en el cumplimiento de las etapas termófilas y de madurez que aseguran la reducción de patógenos, semillas de malezas y de los problemas de inestabilidad de sustancias orgánicas fácilmente degradables (Lavado, 2012). No obstante, el éxito del proceso de tratamiento depende de las características del material y de las estrategias operativas que se llevan a cabo durante este (Tiquia et al., 2002).

En los últimos años, la actividad avícola ha transitado por un proceso de intensificación en la producción que trajo como consecuencia la concentración de animales en áreas pequeñas, produciendo la acumulación de grandes cantidades de estiércol, generando problemas ambientales y malos olores (Ko et al., 2008). Asimismo, el avance urbano de los últimos años ha condicionado a la avicultura, no solo por la ocupación del suelo, sino también por nuevas y crecientes tensiones productivo-ambientales, afectando negativamente su crecimiento y estabilidad. A raíz de esto, el objetivo del presente trabajo fue realizar un diagnóstico de la situación productiva y ambiental de los establecimientos avícolas de la zona, que permitió contar con información de base que sirva para evaluar posibles intervenciones que contribuyan a la convivencia entre el sector urbano y productivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se centró en el relevamiento de información primaria in situ, predominantemente cuantitativa, en conjunto con un análisis de información originado de fuentes secundarias que combinó información cuanti-cuali, vinculada a la problemática planteada. La recolección de información primaria se realizó por medio de una encuesta semiestructurada, organizada con preguntas abiertas y cerradas, orientadas a los productores avícolas, o en su defecto, a los encargados de la producción en las granjas visitadas. Asimismo, se realizaron algunas preguntas abiertas a fin de contextualizar y recodificar la información cuantitativa en combinación con la metodología cualitativa técnica propuesta por Vera (2005). El relevamiento de información secundaria implicó la revisión de trabajos interdisciplinarios precedentes a esta investigación en el territorio en cuestión, los cuales han dado cuenta de las transformaciones territoriales en las últimas décadas con impacto en la actividad agropecuaria en general y avícola en particular.

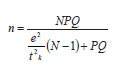

La población muestreada constituyó el conjunto de las explotaciones agropecuarias avícolas, ubicadas en los distritos de Campana, Pilar, Escobar, Luján y Exaltación de la Cruz, la cual se determinó utilizando como guía una base de datos de Senasa actualizada al año 2012. La unidad de análisis fue constituida por los establecimientos avícolas. Una vez definida la unidad territorial y de estudio se realizó un muestro intencionado no probabilístico (Taylor y Bogdan, 1986) para consolidar la herramienta final de recolección de información. Dicha encuesta contó con 30 preguntas, orientadas a los aspectos productivos como volumen de producción, tamaño de la granja, manejo, sanidad, instalaciones, tratamiento de residuos y tipo de ocupación de la tierra. Para poder concretar el diseño de la muestra en términos económicos y operativos, se calculó una muestra representativa a partir del universo de establecimientos preexistentes en la mencionada base de datos de Senasa. Por tratarse de una población conocida, la muestra final se seleccionó en forma aleatoria y simple. Se utilizó la fórmula propuesta por Cochran, (1983) que calcula el tamaño de muestra “n” según la cantidad proporcional de granjas por distritos y con un margen de error de 0,05 (ecuación 1):

donde N: tamaño de la población

n: tamaño de la muestra para estimar

e: error máximo admisible: 0,05

t: coeficiente de confianza

PQ: varianza poblacional

El relevamiento se realizó entre noviembre de 2013 y febrero de 2015. Se programaron salidas a campo de forma no continua, dependiendo de factores climáticos y disponibilidad de recursos. Para definir el tamaño de muestra ideal, representativa de cada distrito, se aplicó la fórmula de muestreo presentada (ecuación 1). Sin embargo, en función de las posibilidades de acceso a los campos y disponibilidad de tiempo y recursos, se logró obtener una muestra real que difiere mínimamente de la ideal (tabla 1). La cantidad total de granjas relevadas fueron 35. Cada una de estas granjas visitadas se georreferenció a fin de indagar en los criterios generales de su localización y distribución espacial. Se construyeron cuadros de datos ordenados por actividad y variables operacionalizadas en reactivos cuantificados (Babbie, 2000). Los datos empíricos relevados en los establecimientos avícolas se analizaron y evaluaron teniendo en cuenta interacciones entre variables.

Tabla 1. Cálculo de muestras según la cantidad de granjas totales (base de datos publicada por Senasa, 2012) en los distritos relevados.

RESULTADOS

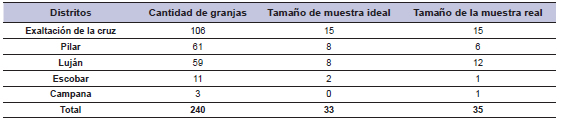

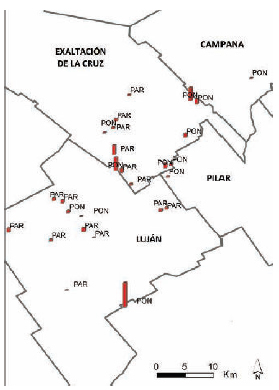

En relación con el tipo de actividad avícola específica, según el muestreo realizado para la región norte del AMBA, se observó que aquellas granjas orientadas a la producción de pollo parrillero lideran en cantidad con un 50% sobre el total de las unidades avícolas, seguido por la de gallinas de postura con un 44% de los establecimientos. Muy por debajo de estos valores, se encontraron las granjas con actividades de recría de ponedoras y reproductoras (tabla 2). De estas dos últimas mencionadas, la de reproductoras no se tuvo en cuenta para el análisis de resultados. Al ser un solo caso aislado, se prefirió analizar en forma comparativa las granjas de gallinas ponedoras y pollos parrilleros, informando por lo tanto el resultado de un total de 34 granjas. Por una parte, del total de granjas relevadas un 85% se encontraban activas al momento de la realización del diagnóstico, mientras que el 15% restante no registraban actividad. En dos de las cinco granjas inactivas se pudo hablar con el encargado quien nos comentó sobre el estado al momento, mientras que en las tres restantes se visualizó la granja vacía y sin actividad. Por otra parte, se observó que el 97% de los establecimientos se localizan próximos a centros urbanos, en un radio menor o igual a 3 km. Solamente una de las granjas entrevistadas (3%) se encuentra en un radio mayor (figura 1).

Tabla 2. Distribución de los tipos de granjas relevadas en cada distrito.

Figura 1. Distribución espacial de las granjas encuestadas, en rangos de número de aves, y distribución de los cascos urbanos en los distritos de Luján, Pilar, Exaltación de la Cruz y Campana.

Fuente: elaboraciòn propia en base a datos del Senasa (2012) y Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires (CHF 2005).

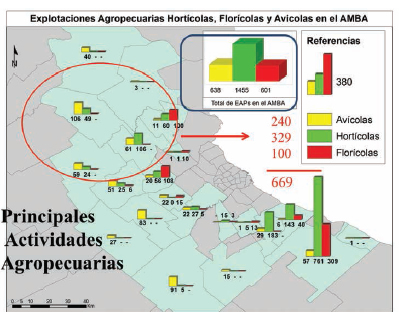

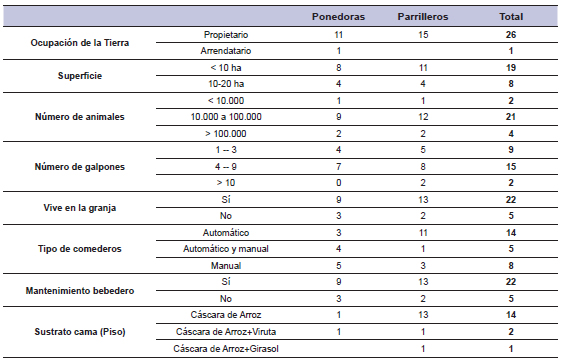

En cuanto al régimen de tenencia de la tierra y ocupación del suelo, el 96% de los establecimientos avícolas encuestados declararon ser propietarios y solo el 4% arrendatarios. Este resultado permitió inferir la importante capitalización y estabilidad de esta actividad, comparado con otras producciones donde predomina el arrendamiento como tipo de ocupación principal de la tierra, tal es el caso de la horticultura. Con respecto al predio de los establecimientos avícolas del AMBA norte, un 30% posee una superficie total mayor a 10 hectáreas. De estos, 50% corresponde a granjas de ponedoras y 50% a granjas de parrilleros. Un 30% de las granjas encuestadas posee una superficie predial entre 4 y 9 hectáreas y el 40% tienen 3 hectáreas o menos. El número de aves está comprendido entre 10.000 y 100.000 en el 78% de las granjas entrevistadas. Un 14% trabaja con más de 100.000 aves y solo un 7% posee menos de 10.000 (tabla 3).

Tabla 3. Caracterización productiva de las granjas de ponedoras y parrilleros relevadas en el territorio norte del AMBA.

Para el caso de las granjas productoras de carne se detectó que predomina la modalidad de integración vertical con grandes empresas. El 87% de los propietarios de este tipo de establecimientos no residen en el campo ni en cercanías a este. En estos casos el encargado es quien vive en la granja, y es el responsable del mantenimiento productivo y de las instalaciones. Reciben los pollitos bebé y los insumos necesarios para todo el proceso productivo, entregando el pollo terminado a un valor fijo por animal. En cuanto a la producción de huevos, las granjas suelen ser unidades tipo pymes y la mayoría de los propietarios tampoco reside dentro del sistema productivo. Sin embargo, en el 75% de los casos hay una persona que habita en la granja, mayormente es el encargado. El número de galpones por granja está comprendido entre 4 y 9 en el 60% de los establecimientos encuestados. Un 33% de las granjas posee entre 1 y 3 y solo el 7% cuenta con más de 10 galpones. Asimismo, se destaca que un 33% de los establecimientos encuestados son totalmente automatizados y corresponden a granjas de gallinas ponedoras. Por una parte, en relación con las instalaciones dentro del galpón, se observó que el 87% de los galpones de pollos parrilleros posee sistema de ventilación forzada mientras que en el caso de gallinas ponedoras el valor es de 67%. Por otra parte, el 52% de las avícolas poseen comederos automáticos, el 18% poseen algunos de los galpones automáticos y otros manuales, mientras que el 30% restante son solo manuales. El 81% realiza mantenimiento a los bebederos y lo consideran un tema importante, mientras que el 19% restante no realiza esta tarea (tabla 3). Esto influye directamente en la calidad del guano de ponedoras y cama de parrilleros. A mayor contenido de humedad, su manejo es más problemático, sumado al gran riesgo que representa en la salud de los animales y el conflicto ambiental dada la cercanía a los cascos urbanos. El exceso de humedad favorece el desarrollo de los huevos de moscas, vector de numerosas enfermedades que afectan la salud pública.

Problemas ambientales y manejo de desechos

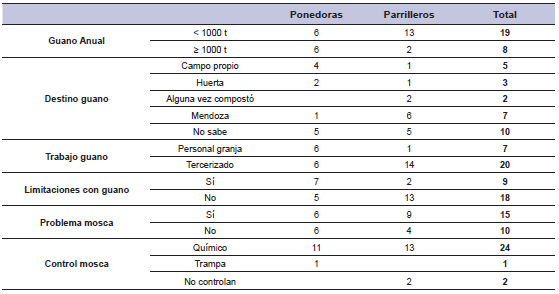

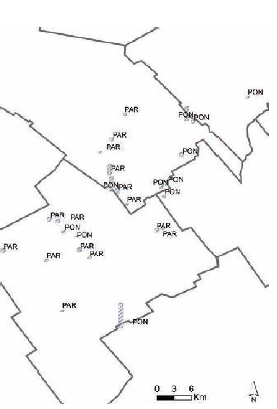

Acerca del manejo de desechos, solo el 33% de los establecimientos encuestados asumió tener problemas con estos en lo que refiere al destino, forma y tiempo de extracción, costo por desalojo/limpieza del galpón o disponibilidad de personal dedicado a esta tarea. De este porcentaje mencionado, un 78% son granjas de gallinas ponedoras y solo un 22% corresponde a granjas de parrilleros. El 58% de las avícolas relevadas dedicadas a la producción de huevo declararon tener alguna limitante vinculada al manejo del guano. El 50% de las granjas de ponedoras extraen más de 1000 t de guano por año. En el caso de los parrilleros, la cantidad de estiércol extraída es menor a las 1000 toneladas por año en el 87% de las avícolas encuestadas (tabla 4). En la figura 2 se observa la ubicación de las granjas relevadas en los distritos de Luján, Exaltación de la Cruz, Pilar y Campana con la proporción relativa de guano que se extrae anualmente de cada una. En cuanto a la mano de obra empleada para la extracción de guano, el 74% de las granjas encuestadas terceriza el servicio mientras que el restante 26% utiliza mano de obra propia para realizar esta tarea. De estos últimos, el 86% corresponde a granjas de aves ponedoras (tabla 4). Se mencionó la figura del “guanero” como la persona o grupo de personas que prestan servicio a las granjas para retirar el guano, tanto en ponedoras como en parrilleros. Los encuestados mencionaron que por lo general se destina una importante suma de dinero para realizar esta tarea y que muchas veces se desconoce si los camiones han sido correctamente desinfectados previamente a ingresar a cada establecimiento. Asimismo, es frecuentemente observable la desprolijidad y falta de limpieza de los camiones y cintas transportadoras.

Tabla 4. Caracterización de la generación y manejo del guano y mosca en las granjas relevadas.

Figura 2. Distribución espacial de las granjas encuestadas. Proporción de guano extraído anualmente por granja. PON: gallinas ponedoras; PAR: pollo parrillero.

Otro aspecto para tener en cuenta es el estado en que se presentan los residuos según el tipo de granja. En las de parrilleros, el guano se encuentra en forma sólida, mezclado con el sustrato que conforma la cama de los animales, que en el 86,6% de los casos se compone de cáscara de arroz, en el 6,7% se combina cáscara de arroz + viruta de madera y en el 6,7% de los casos de cáscara de arroz + cáscara de girasol (tabla 4). Por una parte, en el caso de las granjas productoras de huevo para consumo, los desechos se presentan en forma semisólida o líquida sin presencia de sustrato alguno. El 33% de las granjas de ponedoras activas tienen sistemas automatizados de extracción de guano y realizan esta tarea día por medio. Por otra parte, se relacionó el número de animales en producción con la cantidad de guano generado. Se pudo observar que en las granjas de ponedoras esta última variable depende en gran medida de la primera (r2=0,80), no así en el caso de parrilleros donde el valor de r2 alcanza un valor de 0,45 (figura 3). Esto podría explicarse por la frecuencia de extracción menor y la presencia de un sustrato carbonado en este segundo caso.

Figura 3. Relación entre el número de animales por granja y la cantidad de guano extraída anualmente. Granjas de ponedoras (A) y de parrilleros (B).

Con respecto al destino final del guano, el 37% de los encuestados declaró no tener conocimiento al respecto, el 26% asegura que viaja en camiones a la provincia de Mendoza donde lo utilizan como abono crudo, el 18,5% lo utiliza en sus propios campos como enmienda para sus cultivos extensivos, el 11,5% lo destina a productores hortícolas y solo el 7% intentó alguna vez realizar un proceso de compostaje sin llegar a obtener resultados del producto final (tabla 4). De aquellos establecimientos que depositan el guano en sus propios campos, el 80% de los casos corresponden a granjas de ponedoras. Por último, la presencia de moscas y olores constituye una delicada problemática para las granjas que se encuentran próximas a núcleos poblacionales. Del total de establecimientos consultados, un 63% considera que tiene problema de mosca y un 89% de los encuestados utiliza productos químicos como método de control.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Mediante esta investigación se logró actualizar con información primaria y en forma descriptiva varios aspectos de la situación avícola actual del territorio norte del AMBA. En este campo de estudio se analizaron principalmente las características productivas y ambientales en un contexto de alta conflictividad y disputa por el uso de la tierra. En relación con la temática ambiental y a partir de los resultados obtenidos de las granjas encuestadas, podemos inferir que los mayores inconvenientes asociados al tratamiento y disposición de los desechos lo presentan las granjas productoras de huevo para consumo. En este caso el guano se presenta en grandes cantidades y con mayores contenidos de humedad. La extracción se realiza de manera trimestral en granjas convencionales y cada dos o tres días, hasta incluso a diario en granjas automáticas. El avance tecnológico de esta actividad está direccionado hacia la adopción de sistemas automatizados que conllevan a la concentración de la producción en áreas más reducidas y el retiro de los residuos con mayor periodicidad.

En los sistemas dedicados a la producción de pollos parrilleros la situación es diferente. La utilización de la cama, soporte seco que actúa como medio aislante y absorbente entre el suelo del galpón y la garra del pollo puede aportar algunas propiedades para la aplicación de tecnologías que permitan la gestión adecuada de estos desechos. La presencia de materiales vegetales fibrosos con alto contenido de carbono como cáscara de arroz, cáscara de girasol o viruta, resulta beneficiosa debido a que absorben los componentes líquidos y de esa forma retienen los nutrientes. En este tipo de granjas los galpones se limpian íntegramente una vez al año. De todas maneras, es importante aclarar que en ambos tipos de granjas, la extracción del guano se realiza bajo escasas medidas de bioseguridad y tratamiento. Para implementar prácticas de tratamiento de residuos es necesario contar con una vasta superficie libre en el establecimiento, disponer de mano de obra y otros materiales que aseguren la correcta implementación del proceso. Si bien el porcentaje de productores que han intentado realizar el tratamiento de compostaje es bajo (7%), es importante destacar que el 50% de las granjas de ponedoras encuestadas manifestaron interés en recibir asesoramiento para realizar este tipo de práctica en sus establecimientos. De esta manera, podrían gestionar sus residuos y obtener un producto de uso seguro para el ambiente, agregando valor a los desechos de la producción y satisfaciendo una importante demanda para los suelos del territorio.

La problemática asume aún más relevancia cuando se tiene en cuenta que el 97% de las granjas encuestadas se encuentran próximas a los cascos urbanos, lo cual genera un agravante por el surgimiento de tensiones productivas y ambientales entre los diferentes modos de uso de la tierra. Los avicultores manifiestan que existen conflictos con los pobladores circundantes y que en muchas ocasiones se sienten presionados por los organismos provinciales y municipales. Los procesos de urbanización afectaron y afectarán la ocupación agropecuaria del suelo no solo por el aumento en el costo de la tierra en el pasaje de uso rural a residencial, sino además por un aumento en la conflictividad ambiental debido a la falta de planes de ordenamiento territorial. El ente que determina la zonificación para el uso de la tierra y los cambios asociados es el área de planeamiento urbano municipal, quien emite resoluciones por votación del Concejo Deliberante. En este sentido, es importante tener en cuenta la dificultad de la relocalización de los establecimientos avícolas ante el avance urbano, debido a la infraestructura inmobiliaria requerida para desarrollar el proceso productivo.

La incorporación de tecnologías que mitiguen el impacto ambiental de la actividad avícola es cada vez más importante, no solo para direccionar la producción hacia el desarrollo de sistemas más sustentables, sino también para contribuir a su permanencia en el actual contexto de disputa por el uso de la tierra. El desafío como equipo de trabajo es fortalecer el vínculo con los productores, capacitándolos y realizando pruebas para el tratamiento de residuos en sus establecimientos. De esta manera, se lograrían ajustar las tecnologías disponibles a las necesidades locales, asumiendo un mayor compromiso con la gestión ambiental y producción sustentable.

AGRADECIMIENTOS

Financiamiento otorgado por los proyectos INTA: Programa Nacional de Gestión de Residuos (PNNAT 1128042) y Proyecto Regional con Enfoque Territorial (BANOR-12715012) y al Ing. Agr. Pedro Aboitiz por su colaboración.

BIBLIOGRAFÍA

1. BABBIE, E. 2000. Fundamento de la Investigación Social. Ed. Paraninfo S.A., Thomson, México, p. 473. [ Links ]

2. BENENCIA, R. 1994. La horticultura bonaerense: lógicas productivas y cambios en el mercado de trabajo. Desarrollo Económico, 34(133): 53-73. [ Links ]

3. CRESPO, D.; BEILY, M.E.; TORTI, J.; GARCÍA, L.; DALPIAZ, J.; ANDRIULO, A. 2013. Impacto de la producción intensiva de aves sobre algunas propiedades del suelo y la calidad del agua subterránea. Acta de la xxxvi Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente. Vol. 1. Buenos Aires, Argentina, pp 1-7. [ Links ]

4. COCHRAN, W. 1983. Técnicas de Muestreo. Ed. Continental. México, pp. 41-73. [ Links ]

5. FEITO, M.C. 2014. Ruralidades, Agricultura Familiar y Desarrollo, Territorio periurbano Norte de la Provincia de Buenos Aires. Ed. La Colmena, Buenos Aires, Argentina, p. 146. [ Links ]

6. HFBA 2005. CENSO HORTIFLORÍCOLA DE BUENOS AIRES 2005, 2006. Ministerio de Asuntos Agrarios y Ministerio de Economía de la Prov. de Buenos Aires. [ Links ]

7. KO, H.J; KIM, K.Y.; KIM, H.T.; KIM, C.N.; UMEDA, M. 2008. Evaluation of maturity parameters and heavy metal contents in composts made from animal manure. Waste management, 28(5), 813-820. [ Links ]

8. LAVADO, R. 2012. Origen del compost, proceso de compostaje y potencialidad de uso. En: MAZZARINO, M.J.; SATTI, P. (eds.). Compostaje en Argentina: Experiencias de Producción, Calidad y Uso. UNRN y Orientación Gráfica Editora. Buenos Aires, pp. 3-12. [ Links ]

9. LE GALL, J.; GARCÍA, M. 2009. Reestructuraciones de las periferias hortícolas de Buenos Aires y modelos espaciales ¿Un archipiélago verde? Echo Géo. Num. 11, p.19. [ Links ]

10. MAISONNAVE, R. 2015. Buenas Prácticas de Manejo y Utilización de Cama de Pollo y Guano. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, p. 44. [ Links ]

11. PALACIOS, D. 2014. Identificación de la Agricultura Familiar en el AMBA, Tesis presentada para obtener el grado de Magister en Desarrollo Rural, EPG- FAUBA, Buenos Aires, Argentina, p. 167. [ Links ]

12. TAYLOR, S.J.; BOGDAN, R. 1986. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Ed. Paidós, Buenos Aires, pp. 15-27. [ Links ]

13. TIQUIA, S.M., RICHARD, T.L.; HONEYMAN, M.S. 2002. Carbon, nutrient and mass loss during composting. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 62, 15-24. [ Links ]

14. VERA, J. 2005. La imposibilidad de separar lo observado de lo interpretado: la falsedad del empirismo y del interpretativismo como métodos distintos. Episteme N.° 6, año 2 (Disponible: http://www.uvmnet.edu/investigación/episteme/n´mero5-05/ verificado: octubre 2016). [ Links ]