Introducción

La ganadería de hoy exige a los productores una mayor eficacia para dar mayor rentabilidad de las explotaciones de ganado vacuno, en esta realidad, la optimización de la eficiencia reproductiva es uno de los principales factores que contribuyen a mejorar las utilidades. No hay dudas que la tasa de preñez, tienen un impacto muy importante sobre la situación económica de un establecimiento de cría (Baruselli et al., 2005).

La eficiencia de dicha técnica se puede ver ampliamente afectada por factores muy diversos, propios de los animales donantes o receptores y de las acciones ejecutadas en la técnica de la transferencia, lo cual genera que no se registren los beneficios esperados y que la aplicación de la transferencia ponga en riesgo la estabilidad de la explotación, en vista a que es una práctica que conlleva altos costos. (Bó, 2004).

En los últimos años se ha manejado la hormona eCG dentro de los protocolos de sincronización por su capacidad de estimular la producción de FSH y LH lo que aumenta el reclutamiento de folículos, crecimiento folicular y la ovulación, permitiendo el incremento de la tasa de preñez.

Importancia de la transferencia embrionaria

La tecnología de la transferencia de embriones (TE) en bovinos requiere de la selección y el manejo, tanto físico como farmacológico, de las donadoras y las receptoras, y también de la recolección y transferencia de los embriones dentro de un periodo corto y específico después del estro (Mapletoft, 2006).

Selección de receptoras

La selección de la receptora desde el punto de vista genético no tiene mayor consecuencia en la T.E.; aunque no se debe descartar el efecto que tiene la habilidad materna (como carácter genético), las óptimas condiciones de clima, el buen manejo y la excelente alimentación sobre la implantación y el desarrollo de los embriones transferidos.

Por tanto, concluye que toda vaquilla sexualmente adulta y sin patologías reproductivas, así como toda vaca sana y sin trastornos ginecológicos puede ser tomada como una receptora. Las receptoras deben ser cruzas de razas lecheras y razas cebuínas, ya que las vacas receptoras cruzadas son animales más fértiles, presentan una mayor habilidad materna para la crianza de los terneros y también se adaptan mejor a condiciones adversas del medio, (Görlach, 1999).

Los factores para considerar son los siguientes: Animales sanos reproductivamente, Estado nutricional (Condición corporal; ≥ 2,75 escala 1-5), Tener una buena capacidad genética para así poder alimentar a la cría y que la misma pueda expresar todo su potencial genético, Tamaño adecuado para evitar problemas al momento del parto y Presencia de cuerpo lúteo funcional. (Cutini et al., 2000).

Métodos de selección de receptoras.

La receptora ideal es una vaca joven, libre de enfermedades, de probada fertilidad y habilidad materna, Además, debe tener un tamaño adecuado para no presentar problemas al parto. El método más común de selección está basado en la inspección general, examen ginecológico de las hembras y en los registros reproductivos. Aunque la raza no es un factor importante, generalmente se acepta que las vacas cruzadas tienen mayor fertilidad (Maldonado, 2008).

La receptora preñada no debe ser tratada como cualquier otra vaca de cría sino, al menos, como lo son las donantes (Callejas. et al, 2012).

La alimentación de una hembra destinada a la recepción embrionaria comienza con la vaquillona en crecimiento, algunos autores citan que en la práctica de la transferencia de embriones a tiempo fijo son las hembras multíparas probadas y con gran capacidad reproductiva aquellas más adecuadas para la recepción embrionaria. (Lang, J.A., Brinley, W. J. y Wagner, W.C. 2008).

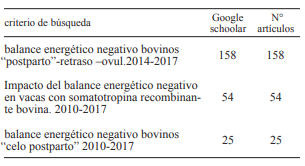

Según Mapletoft y col. 1986; citado por Cutini A., (2000), obtuvieron mayor porcentaje de preñez con receptoras de condición corporal entre 2 y 3, (Tabla 1). La edad de la receptora es un aspecto importante en el cual, sin embargo, no hay coincidencias entre autores. (Alberio, 2002)

Cuadro 1.3 Efecto de la condición corporal de la receptora sobre el porcentaje de preñez después de la transferencia no quirúrgica. Fuente: Mapletoft y col.; citado por Cutini A., (2000).

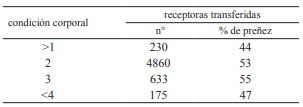

En el cuadro 2 se analiza el efecto de la edad de las receptoras sobre el índice de preñez. Las vaquillonas tienen ventajas debido a que consumen menos alimento, tienen mejor respuesta a la sincronización con PG y se obtiene un índice de preñez 5% superior a las vacas (Munar, Mujica, Martin, Irouleguy, & Huter, 2013).

Cuadro 2.3 Efecto de la edad de la receptora sobre el índice de preñez de TE. Fuente: (Munar, Mujica, Martin, Irouleguy, & Huter, 2013)

Nutrición durante el ciclo estral.

La esfera de influencia de sales minerales es muy variada, sobre el ciclo ovárico con maduración folicular, ovulación y celo ejercen acción especialmente el calcio, potasio, manganeso, zinc y yodo. Los procesos en el momento de la recepción embrionaria como transporte del embrión, implantación y desarrollo resultan influidos por el manganeso y el cobre (Crown, John. 2005).

Nutrición en periodo de gestación

Los requerimientos de una vaca en periodo de gestación al inicio son iguales que en ciclo estral normal y aumentan paulatinamente, pero en los 2 últimos meses los mismos aumentan considerablemente, especialmente en la época seca del periodo de gestación, de acuerdo a algunos autores, aumentan las necesidades de manganeso, selenio y cobalto que influyen directamente en el interior desarrollo de la placenta, feto y en procesos del parto, el aporte continuo de sales minerales antes y después del parto debe ser tomado con gran atención, por lo tanto la nutrición debe ser estricta antes del periodo seco para así evitar un exceso de alimentación en el mismo ya que habrían problemas al momento del parto y se produciría una degeneración del tejido mamario debido a la infiltración grasa en tal tejido. (D.C. 2007).

Nutrición post periodo de gestación.

Las vacas sometidas a la recepción de embriones y que debido a su buena capacidad reproductiva han cumplido un periodo de gestación normal pierden de 100 a 125kg de peso corporal durante los primeros 70 días de lactancia sin problemas, suponiendo un 15% de su peso antes de la parición (Crown, John. 2005).

Programa de sanidad

Para la inserción de una hembra como receptora dentro de un programa de transferencia de embriones a tiempo fijo se deben realizar exámenes clínicos previos que abarquen todos los aspectos, sin importar si la hembra escogida es primeriza o es multípara. Se debe evaluar directamente en la vaca: Expresión, comportamiento y posición, Condición corporal, Membranas mucosas visibles. (Lang, J.A 2008).

Sincronización de receptoras

Los factores que afectan una eficiente detección de celos incluyen mala interpretación de los signos de celo, mala interpretación o mal uso de los distintos elementos de ayuda en la detección de celos, vacas preñadas que aparentemente en celo y se quedan quietas al ser montadas.

Los métodos para mejorar la eficiencia en la detección de celos incluyen la sincronización de celos, mejorar la observación y utilizar el tiempo mínimo adecuado de observación, uso de dispositivos que ayudan a la detección y un control de los animales para poder predecir cuándo ocurrirá el próximo celo.

Métodos de sincronización

Constan dos métodos básicos para la sincronizar los ciclos estrales, los cuales dependen de la inhibición de secreción de LH o de acortar el tiempo de la vida del cuerpo lúteo y del inicio subsecuente del estro y la ovulación.

Prolongación de la fase luteal: requiere la administración de un progestágeno durante un periodo relativamente largo, de forma que el cuerpo lúteo tenga una regresión natural durante el tiempo en que la hormona se administra. Con este método, el progestágeno exógeno continúa ejerciendo retroalimentación negativa en la secreción de LH después de la regresión del cuerpo lúteo. Cuando se suspende el progestágeno se observa crecimiento folicular, estro y ovulación a los dos a ocho días.

Acortamiento de la fase luteal: induce la regresión prematura del cuerpo lúteo cíclico (luteólisis). Los dos agentes luteolíticos principales son el estrógeno y prostaglandina F2a. Con una inyección de PGF2a hay regresión del cuerpo lúteo, por lo general en cuestión de 24 a 72 h, y el estro y la ovulación se presentan dentro de los dos o tres días. (Hafez, 2000).

Esto implica, sin embargo, que la PGF2a es efectiva solamente cuando existe la presencia de un cuerpo lúteo completamente desarrollado (días 7-18 del ciclo) y que el retiro de la progesterona exógena es solamente efectivo si la regresión del cuerpo lúteo ha ocurrido, ya sea de manera inducida o natural.

Se pueden presentar variaciones en la dinámica de las ondas foliculares que dificultan controlar de manera precisa el momento del celo y de la ovulación (Mapletof, 2006). La técnica de la Transferencia de Embriones incluye varias etapas, desde la selección de donadoras hasta la transferencia del embrión. Las principales etapas relacionadas son:

* inducción de la superovulación (donadora)

* sincronización del ciclo estral (receptoras)

* recolección de los embriones (donadora)

* clasificación de los embriones

* almacenamiento por corto plazo y cultivo

* criopreservación

Transferencia de los embriones (receptoras)

(Maldonado, Juan y Bolívar, Paula 2008). La sincronización implica la manipulación del ciclo estral o la inducción del celo, de manera tal de provocar que un gran número de un grupo de hembras, entren en celo en un tiempo predeterminado (Maldonado, Juan y Bolívar, Paula; Colazo, M.G. y Mapletoft, R.J. 2007).

Protocolos de sincronización con prostaglandinas. Las receptoras pueden ser seleccionadas por un programa de detección de los celos naturales o de celos inducidos cuando utilizan tratamientos de sincronización (Rowson, L. 1972).

Aplicación única de prostaglandina. La PGF2a no es efectiva para la inducción de luteólisis en los primeros 5-6 días postestro, y cuando el estro es inducido efectivamente por la PGF2a, el celo resultante se presentará dentro de los siguientes 6 días. Esta variabilidad se debe al estatus folicular al momento del tratamiento (Mapletoft, 2006).

El método tradicional de utilización de las prostaglandinas con el objetivo de sincronización de celos, prevee la utilización de dos dosis de hormona aplicada con un intervalo de 12 a 14 días. Las vacas receptoras sincronizadas con PGF deben ser tratadas 12 a 24 h antes que las donantes porque el celo inducido por la PGF ocurrirá a las 60 a 72 h en las receptoras, pero a las 36-48 h después de la PGF en las donantes superovuladas (Mapletoft, R. 1981). Además, la PGF2a no es efectiva cuando las hembras están en anestro, condición muy común en zonas tropicales (Bo et al. 2004).

El tratamiento más utilizado consiste en la aplicación de dos dosis de PGF con 11 o 14 días de intervalo y detección por 5-7 días después de la segunda de PGF. Con este protocolo la tasa de aprovechamiento (receptoras transferidas/receptoras tratadas) es del 50%.

Protocolos con GnRH. Los protocolos de tratamiento con GnRH han sido utilizados en gran medida durante los últimos años para la IATF de bovinos de carne (Geary et al. 2001) y leche (Pursley et al. 1995) en los Estados Unidos. Estos protocolos están basados en la combinación de GnRH y PGF2α y son conocidos como Ovsynch y CoSynch. Además, los protocolos de tratamiento consisten en una inyección de GnRH seguida de PGF 7 días más tarde y una segunda inyección de GnRH 48 h después del tratamiento con PGF2α.

El protocolo que se recomienda es el Ovsynch/TAI y se basa en la administración de una dosis de GnRH, en el día cero, seguida de una dosis de PGF2a 7 días más tarde, más una última dosis de GnRH 48 h posteriores a la inyección de PGF2a, llevándose a cabo la inseminación 16 a 24 horas más tarde.

Este protocolo persigue lo siguiente (Maldonado 2008): la primera inyección de GnRH induce la ovulación de cualquier folículo grande que esté presente en los ovarios, además de sincronizar el desarrollo de una nueva onda folicular; la inyección de PGF2a causa la regresión de cuerpo lúteo y por lo tanto la disminución de los niveles de progesterona en sangre. La segunda inyección de GnRH busca sincronizar la ovulación del folículo reclutado 9 días antes con la primera inyección de GnRH.

Una vez conseguida la sincronización se procede a la transferencia de embriones a tiempo fijo. (Colazo, M.G. et al. 2007).

Protocolos con progesterona o progestágenos. La progesterona (P4) es la hormona encargada del mantenimiento de la gestación, ya que proporciona el estímulo hormonal que es requerido para el desarrollo uterino y posterior implantación placentaria, además de mantener la inmovilidad uterina (Rodríguez, M. 2003).

Comercialmente se encuentran dispositivos intravaginales con diferentes concentraciones de progesterona para ser usados en los protocolos de IATF, tales como: CIDR (1,9 g de progesterona), PRID (1,55 g de progesterona), DIB (1 g de progesterona), DISPOCEL (1 g de progesterona)(Domínguez, C. 2008).

El uso de progestágenos, sincroniza el estro en corto tiempo, permitiendo establecer programas de inseminación artificial a tiempo fijo, la cual debería realizarse de 48 a 52 h después de retirar la fuente de P4 (Patterson et al., 2003).

El dispositivo CIDR (dispositivo intravaginal con 1.9 g de progesterona) ha sido aprobado en varios países, incluyendo Canadá, para la sincronización de celo en vaquillonas (Mapletoft et al., 2003).

Material y métodos

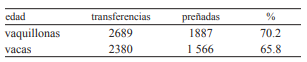

Para la recopilación de información fue necesario la implementación de la investigación metodológica más conocida como MetodologyResearch donde los criterios de búsqueda fueron: donde los criterios de búsqueda fueron: “Tasa de preñez” + transferencia de embriones + vacas mestizas; Transferencia de embriones + métodos de sincronización IATF + vacas mestizascomo los motores de búsquedas a: Google académico.

La tasa de concepción de 45.2 % estos resultados fueron comprobados a través del uso de la ultrasonografía evaluados a los 40 días después de la inseminación. Estos resultados fueron superados por (Ezequiel, 2015), quien realizó un trabajo de IATF con semen fresco vs semen crioprecervado en donde se utilizó: semen fresco (790 vientres) y semen crioprecervado (519 vientres).

Los resultados obtenidos del análisis, mostraron diferencia significativa, obteniéndose un porcentaje de preñez de 66% y 55.23% respectivamente, se concluye que el uso de semen fresco en los rodeos evaluados, logro incrementar los porcentajes de preñez obtenidos en IATF, de manera significativa sobre el uso de semen crioprecervado.

La estrategia de búsqueda para la identificación de los estudios es: búsqueda pormenorizada en la web Kwery:

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/11301/1/2019_actualizacion_protocolos_transferencia.pdf.; https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/8129/1/UPS-CT004903.pdf.; http://181.176.222.66/bitstream/handle/UNTRM/2340/Alva%20Tafur%20Gudelio.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Resultados y discusión

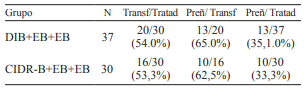

La proporción de vacas seleccionadas como receptoras y las tasas de preñez, como se muestra en la tabla, no tuvieron diferencias significativas entre los grupos (p> 0,1).

Cuadro 10.3 Índices de preñez en receptoras de embriones tratadas con DIB o con CIDR-B y transferencia a tiempo fijo. Los porcentajes no difieren (p>0.1)

Los resultados demostraron que los dispositivos intravaginales de P4 combinados con EB+P4 al momento de la inserción y EB 24 h después su remoción pueden ser utilizados para sincronizar la ovulación y eliminar la necesidad de detección de celos en grupos de receptoras, facilitando su manejo en programas de transferencia de embriones (Adams GP. 1995).

En la evaluación de preñez a los 40 días post inseminación artificial utilizando los protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo con y sin eCG, se puede observar que al utilizar el protocolo de sincronización de celo con eCG, se obtuvo mayor porcentaje de vacas preñadas que al utilizar un protocolo sin eCG. La diferencia entre vacas preñadas y vacías fue visible pero no significativa.

Conclusiones

Los porcentajes de preñez obtenidos para el T1 IATF con eCG fueron de 52.4% y para el T2 IATF sin eCG fueron del 38.1%, lo que nos lleva a la conclusión de que el protocolo en el que se utilizó eCG presentó una mayor tasa de concepción. No se determinaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos, pero se observó que el tratamiento con hormona gonadotrofina coriónica equina (eCG) presentó mayor porcentaje de vacas preñadas.

La eficacia reproductiva óptima es crucial para incrementar los rendimientos netos. Sin embargo, la variabilidad de las respuestas a los tratamientos tradicionales y el tiempo y esfuerzo que se requieren para realizar la detección del celo han afectado al rendimiento reproductivo de los rodeos.

La incorporación de técnicas diseñadas para controlar la dinámica de la onda folicular y la ovulación, en los últimos años ha reducido los problemas asociados con la detección del celo. Además, los tratamientos con dispositivos de liberación de progesterona, estradiol y eCG han brindado la posibilidad de aplicar la IATF con altas tasas de preñez en vacas cíclicas y no cíclicas.