Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad

On-line version ISSN 1850-0013

Rev. iberoam. cienc. tecnol. soc. vol.10 no.28 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jan. 2015

ARTÍCULOS

Sistemas socio-técnicos de producción e innovación. Análisisde la dinámica del sector de producción de carne aviar en la Argentina

Socio-technical system innovation. An analysis of the dynamics of the poultry meat production sector in Argentina

Leandro Lepratte, Rafael Blanc, Rubén Pietroboni y Daniel Hegglin *

* Facultad Regional Concepción del Uruguay (FRCU UTN), Argentina. Grupo de Investigación sobre Desarrollo, Innovación y Competitividad (GIDIC). Correos electrónicos: leprattel@frcu.utn.edu.ar, gidic@frcu.utn.edu.ar, pietror@frcu.utn.edu.ar.

El artículo expone los resultados del análisis de la dinámica del sistema socio-técnico de producción e innovación de carne aviar en Argentina. A partir de un marco analítico–conceptual convergente, con aportes de las trayectorias de estudios sociales de la tecnología y de la economía evolucionista neo-schumpeteriana orientada a sistemas complejos, el estudio se focaliza en analizar la evolución histórica del sistema. Para esto utiliza aportes de la Teoría del Actor Red (TAR) y del análisis estadístico de social network. Las conclusiones expresan cuestiones teóricas y políticas. En cuanto a las cuestiones teóricas, evidencia las posibilidades de convergencias entre los aportes de ambas trayectorias académicas del campo latinoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). Desde el punto de vista político, permite efectuar un análisis crítico sobre las redes tecno-económicas y sociopolíticas implícitas en el desarrollo del polo de producción de carne aviar en Argentina, sus limitaciones y desafíos para renovadas políticas de ciencia y tecnología en el sector.

Palabras clave: Sistemas socio-técnicos; Innovación; Marco teórico convergente; Carne aviar.

This article presents the results of the analysis of the dynamics of the socio-technical system of production and innovation of poultry meat in Argentina. Starting from a convergent framework, with contributions from the social studies of technology and the neo-Schumpeterian evolutionary economics oriented to complex systems, it focuses on analyzing the historical evolution of the aforementioned system. The authors of this study have used several inputs from the Actor Network Theory (ART) and the statistical analysis of social networks. The conclusions suggest that there are theoretical and political questions involved. From a theoretical point of view, this article demonstrates the potentially explanatory framework from both academic trajectories converged in the Latin American field of Science, Technology and Society (STS). From a political point of view, it allows a critical analysis of techno-economic and sociopolitical networks of the production hubs of poultry meat in Argentina, its development limitations and challenges to renew the country’s present science and technology policies.

Key words: Socio-technical;system innovation; Convergent framework; Poultry meat.

Introducción

Los estudios sobre innovación, cambio tecnológico y problemas del desarrollo han tenido en América Latina diferentes contribuciones: desde los trabajos fundacionales del pensamiento latinoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), pasando por la vieja y nueva teoría del desarrollo, hasta los estudios del campo de análisis socio-técnico y de la economía evolucionista neoschumpeteriana.1 Algunos autores han considerado a este espacio de intersecciones disciplinares como campo de los estudios CTS. 2

A diferencia de algunos esfuerzos deliberados que se han efectuado en este campo en países desarrollados, con el objeto de lograr convergencia entre diferentes trayectorias en el estudio de estos problemas; en América Latina los aportes de los estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología y de la economía de la innovación y el cambio tecnológico han operado por caminos relativamente paralelos. Nuestro trabajo intenta generar un camino exploratorio de convergencia entre ambos aportes, comprendiéndolos en la tradición del pensamiento latinoamericano de CTS. Esto implica un esfuerzo de tipo teórico–conceptual, como así también político.

Aquí se plantea el objetivo principal de este trabajo. A partir de un framework convergente, entre la tradición de estudios sociales de la tecnología (SST) y la economía neo-schumpeteriana evolucionista orientada a sistemas complejos (EE) para abordar problemas de innovación y cambio tecnológico; nos focalizamos exploratoriamente en el análisis de la dinámica del sistema socio-técnico de producción e innovación (SSPI) de carne aviar en la Argentina. Las preguntas claves que guían el análisis son: ¿cuáles son las características más relevantes de la conformación histórica de la red tecno-económica del SSPI de carne aviar en Argentina? ¿Cuáles son las organizaciones relevantes? ¿Quiénes se establecen como actores-red? ¿Qué rol juegan los componentes socio-políticos de la red?

Los estudios SST y EE en sentido convergente son escasos, aunque existen algunos antecedentes recientes donde se plantean acercamientos teóricos y metodológicos. Uno de los más significativos es el de Bruun y Hukkinen (2003), que triangulan la Teoría del Actor Red (TAR), la construcción social de la tecnología y la economía evolucionista planteando las posibilidades de construir un framework a través de una selección de elementos comunes. Otro aporte es el de Geels (2004 y 2009), que busca relacionar la economía evolucionista, los estudios sociales de la tecnología y de gestión de la innovación tecnológica vinculados al concepto "sistemas socio-técnicos". En una línea precedente a la de este autor, desde la denominada Escuela de Twente, de corte cuasi-evolucionista, se afirma que la economía evolucionista y el constructivismo (SCOT) podrían establecer aportes convergentes en el marco de la evaluación constructiva de tecnologías.

En América Latina ya se han planteado algunos acercamientos entre la economía de la innovación y el cambio tecnológico y los aportes de análisis socio-técnico (Thomas, 2008; Dagnino, Thomas y Davyt, 1996). Sin embargo, a pesar de los intentos de acercamientos entre las perspectivas de EE y SST, estos esfuerzos convergentes no presentan aún en América Latina una agenda homogénea y sólida de investigación y a su vez, que tenga implicancias para la postulación de políticas (Thomas, 2008). El marco conceptual-interpretativo que aquí proponemos opera bajo supuestos de la Teoría de Alcance Medio (TAM) (Merton, 1968; Geels, 2009), la propuesta de good theory (Weick, 1999) y la de inter-ontology crossovers (Geels, 2009; Gioia y Pitre, 1990).3

El trabajo se organiza de la siguiente forma. En la primera sección se plantea el framework convergente entre SST y EE, sus alcances desde el punto de vista analítico y la definición de las principales unidades de análisis de los SSPI, con énfasis en su dinámica socio-técnica. En la segunda sección se establecen, en modo exploratorio, las posibilidades de convergencia metodológica entre los aportes de los SST y la EE. Luego se exponen los resultados preliminares del análisis. Esta sección se organiza en una reconstrucción bajo los supuestos de la TAR de la dinámica socio- técnica del sector de carne aviar de Argentina y su análisis posterior en actualidad bajo el modelo de social network. Las conclusiones provisorias se exponen en términos de contribuciones al debate teórico y político sobre innovación, cambio tecnológico y desarrollo en países y regiones en desarrollo.

1. Marco de referencia

Como ya se indicó, el framework general en el cual se desarrolló este trabajo tomó aportes de los estudios SST que incluyen: TAR (Callon, 1992; Latour, 2007 y 2008; Law, 1987) y la construcción social de la tecnología (SCOT) (Pinch, 1996) junto a los del análisis socio-técnico latinoamericano (Thomas, 2008). Por su parte, desde la perspectiva de la EE se incluyen autores que resignifican la tradición neo- schumpeteriana desde una perspectiva de los sistemas complejos (Foster, 2005; Antonelli, 2011; Metcalfe, 2010; Dopfer, 2011; Robert y Yoguel, 2011) y su aplicación a los problemas de desarrollo en América Latina (Robert y Yoguel, 2010 y 2011).

La economía evolucionista orientada a sistemas complejos toma los aportes de este enfoque para analizar sistemas productivos y de innovación. Partiendo de las ideas de desequilibrio, irreversibilidad temporal y estructural como consecuencia de las acciones path dependence no ergódicas y bajo incertidumbre radical, busca alejarse de las metáforas biológicas y de los supuestos deterministas (Robert y Yoguel, 2010 y 2011). En esta línea, los aportes de Metcalfe, Foster y Antonelli sobre el uso de sistemas complejos en economía evolucionista buscan reintroducir las intuiciones de Schumpeter sobre el comportamiento del sistema económico (Foster y Metcalfe, 2009; Foster, 2005). La economía entendida desde los sistemas complejos reconoce en las propiedades de auto-organización, adaptación y creatividad las posibilidades de explicar de qué manera los efectos feedback positivos, generan puentes entre las capacidades a nivel micro, las propiedades emergentes a nivel meso y los procesos de tipo macro (Antonelli, 2011).

Desde esta perspectiva evolucionista neo-schumpeteriana (Antonelli, 2011; Robert y Yoguel, 2011) se entiende que la dinámica de los sistemas complejos está basada en la combinación de las reacciones a nivel micro de los agentes e instituciones. Las mismas se dan en condiciones de una temporalidad en desequilibrio que es endógena al sistema. Los agentes actúan intencionalmente en términos endógenos en el sistema, y en esos mismos términos se relacionan con las externalidades, interaccionan y generan feedbacks positivos que permiten la generación localizada de conocimientos. Esto da lugar a una comprensión del cambio tecnológico y del cambio en la estructura de los sistemas en términos endógenos, producto de los procesos de auto-organización implícitos en este tipo de sistemas. La interacción entre cambio tecnológico y cambio estructural de los sistemas complejos generan procesos dinámicos no ergódicos. De ahí que la historicidad de los sistemas genera fuertes influencias en sus dinámicas pero no condiciona absolutamente los acontecimientos futuros. Por esto, los pequeños eventos pueden cambiar la trayectoria del sistema, como en el caso de las innovaciones (Antonelli, 2011). La temporalidad está dada en los niveles micro, meso y macro (Dopfer, 2011; Antonelli, 2011). Aparece así un cambio en la concepción del tiempo en la evolución de los sistemas en base a una distinción entre past dependence y path dependence.

Siguiendo esta línea, el concepto de trayectoria tecnológica es una concepción extrema de past dependence, generadora de efecto lock-in y difiere de las posiciones orientadas por sistemas complejos. Partiendo de este supuesto, la propuesta evolucionista neo-schumpeteriana de sistemas complejos no queda atado –absolutamente– a los planteamientos de determinismo tecnológico o social. Las posibilidades de respuestas adaptativas o creativas establecen cierto margen de construcción de alternativas en la trayectoria de los sistemas, al nivel de networks sociales, cognitivos y estratégicos (Antonelli, 2011).

El pasaje de la visión reactiva (adaptativa) a la creativa abre la posibilidad de que los agentes puedan cambiar su posición en un espacio multidimensional (Antonelli, 2011) en términos de conocimiento, tecnología y espacio de desarrollo de sus redes de transacción e interacción en las cuales se encuentran incluidos. Las interacciones (web of interactions) se dan entre agentes heterogéneos dados por las características propias de sus capacidades o competencias tecnológicas y su posición en un espacio de interacciones. De esta forma los procesos de cambio tecnológico son localizados (localized technological change) y las posibilidades de innovación de los agentes está en el marco de ese espacio multidimensional (cognitivo, social y geográfico). La arquitectura topológica del sistema (micro–meso–macro) y la estructura de las interacciones son en sí mismas endógenas, como resultado de las acciones localizadas de los agentes (Antonelli, 2011).

El otro componente clave del framework es el análisis socio-técnico. Lo "socio-técnico" parte de una ontología basada en la metáfora del "tejido sin costuras" (seamless web) que busca romper con los determinismos tecnológicos y sociales acerca de los problemas CTS. Una ontología que no acepta distinciones a priori sobre la relación tecnología-sociedad (tampoco sobre lo político, lo económico y lo social, entre otras cuestiones), sino que las introduce en una perspectiva simétrica de relación entre ellas (Latour, 2007).

Uno de los aportes de análisis socio-técnico proviene de la TAR, que desde una perspectiva "tejido sin costuras" comprende a la tecnología como generadora de procesos de irreversibilidad y reversibilidad que sobrepasen el dilema de la distinción micro–macro. Una red tecno-económica es un conjunto coordinado de actores heterogéneos (humanos y no humanos) que participan colectivamente en la concepción, el desarrollo, la producción y la distribución o difusión de procedimientos para la producción de bienes y servicios, algunos de los cuales dan lugar a transacciones de mercado. Las redes tecno-económicas se pueden analizar en términos de emergencia, incremento, cercamiento y desmembramiento, ya que los actores que las componentes poseen grados de libertad significativos que les permiten desarrollar estrategias e innovaciones que den lugar a "imprevistos" en la red. La ontología de esta teoría plantea una heterogeneidad fundante de la realidad dada por un entramado de humanos y no humanos con configuraciones variables y dinámicas propias. La ontología de la TAR deviene también en una temporalidad de tipo evolutiva planteada en los procesos de convergencia e irreversibilidad. O sea: la convergencia e irreversibilidad de las redes tecno-económicas abren paso al análisis de la dinámica de las mismas. Las redes tecno-económicas se configuran entorno a tres polos: científico, técnico y mercado. Estos polos poseen identidades diversas y estrategias y procedimientos propios. La explicación de cómo se genera un espacio común entre estos polos debe tomarse de los aportes de la economía y de la sociología.

La convergencia da lugar a la coordinación y el alineamiento de los actores, abriendo paso a un análisis micro-político del cambio tecnológico en términos de descripción (mapeo) de los componentes de las redes, sus traducciones y modalidades de circulación del poder.

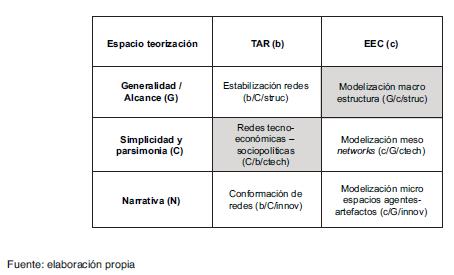

Uno de los supuestos claves del framework que hemos planteado, es que ambas perspectivas, al reconocer las posibilidades de convergencia ampliada en base a supuestos del tipo inter-ontology crossovers (Geels, 2009; Gioia y Pitre, 1990) permitirían abordar el estudio de procesos de innovación, cambio tecnológico y desarrollo a partir de un enfoque de complejidad–sociotécnica.4 Si a esta complejidad sociotécnica, la planteamos en un espacio de relaciones convergentes de tipo teórico–metodológica (Tabla 1), en base a los postulados de good theory (Di Maggio, 1995), el núcleo fuerte de la propuesta de la TAR basada en un tipo de enfoque teórico crítico, y a la EEC (economía evolucionista neoschumpeteriana orientada a sistemas complejos) con un núcleo fuerte de explicaciones del tipo macro (en términos de redes estabilizadas en la TAR), las posibilidades de abordar este trabajo en forma convergente cobran razón de ser.5

Tabla 1. Espacio de convergencia inter-ontology crossover TAR y EEC

1.1. Los SSIP como unidades de análisis

La utilización de la unidad de análisis sistemas sociotécnicos de producción e innovación, en nuestra propuesta incorpora a la misma los supuestos de la economía evolucionista de sistemas complejos (Foster, 2005; Antonelli, 2011) y análisis socio- técnico (Geels, 2004; Bijker, Hughes y Pinch, 1987; Callon, 1992; Thomas, 2008). Y los inscribe en la perspectiva inter-ontology crossover. Lo que vale decir que su estudio desde el punto de viste metodológico, debe triangular aportes, en nuestro caso, de la TAR y de la EEC.6

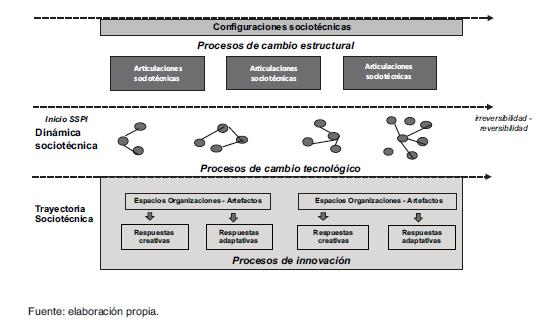

Un sistema socio-técnico de producción e innovación (SSPI) es un sistema que opera bajo premisas de complejidad (desequilibrio, irreversibilidad temporal y estructural como consecuencia de las acciones path dependence no ergódicas y bajo incertidumbre radical), donde organizaciones y artefactos co-construyen estructuras de interacciones cuya dinámica y trayectoria pueden generar productos y procesos de innovación y cambio tecnológico y estructural.7

Analíticamente, un sistema socio-técnico de producción e innovación emerge por procesos endógenos de auto-organización que operan al nivel de los networks. Puede adoptar configuraciones sectoriales, locales y regionales, ya que las organizaciones (y el sistema mismo) inscriben su trayectoria en espacios geográficos, tecnológicos, de conocimiento y de competencia, y actúan sobre los mismos en forma creativa o adaptativa. La dinámica del sistema socio-técnico de producción e innovación implica los patrones de interacción de tecnologías y organizaciones, articulaciones y configuraciones socio-técnicas (políticas, racionalidades y formas de constitución ideológica). Estos establecen un mapa de interacciones. La dinámica de un SSPI incluye así un conjunto de relaciones tecno-económicas y sociopolíticas. La innovación y el cambio tecnológico como emergentes del sistema no son exclusivamente de orden económico, sino también político (Thomas, 2008).

La forma en que un sistema socio-técnico de producción e innovación se auto-organiza es la manera en que se auto-transforma (Metcalfe, 2010). La auto- organización, considerada desde la perspectiva del desenvolvimiento de la economía capitalista, implica comprender la dinámica y trayectoria de los sistemas en el marco de la competencia. La competencia depende de la coexistencia (en un SSPI) de productores rivales (con trayectorias y dinámicas diferentes), que buscan ventajas competitivas a través de una rivalidad activa, donde las más beneficiosas son las que parten del desarrollo de nuevos productos, procesos y formas organizacionales. Los beneficios aquí son el premio a la creatividad económica de aquellos que "conjeturan creencias" que el mundo económico puede ser organizado de otra forma, y que encuentra en el mercado aceptación, luego de distintos procesos con incertidumbre que incluyen sucesivas imitaciones (Metcalfe, 2010). El resultado de esta actividad emprendedora define el proceso de destrucción creativa.

De esta forma, la estructura de interacciones, en tanto fenómeno auto-organizado, implica a la competencia como fenómeno "disipativo" que depende de la coexistencia de organizaciones heterogéneas (Dosi et al, 2010). 8 Esto, visto desde una perspectiva socio-técnica, significa analizar los procesos de convergencia e irreversibilidad de las redes tecno-económicas que conforman un sistema socio-técnico y de los fenómenos vinculados a la perspectiva de la TAR antes descriptos, especialmente el rol de las traducciones que estabilizan las redes, ya que el problema aquí es que las redes totalmente convergentes e irreversibilizadas convierten a los actores en agentes dotados de objetivos precisos y reducen sus capacidades para elegir al estar determinados por la estructura de la red.

Tabla 2. Esquema básico de un Sistema Sociotécnico de Producción e Innovación (SSPI)

2. Metodología

Basados en los supuestos de complejidad sociotécnica antes enunciados, y a partir de identificar como unidad de análisis convergente a los SSIP, la metodología empleada en este trabajo utilizó los aportes metodológicos de la TAR de tipo cualitativas y las de social networks, análisis relacionado con la perspectiva evolucionista de sistemas complejos. Dentro de las dimensiones de los SSIP, el constructo utilizado es el de dinámica sociotécnica (Thomas, 2008).

Para la descripción de la dinámica de las redes tecno-económicas (al estilo TAR) de producción de carne aviar en Argentina, se efectuaron entrevistas en profundidad con informantes calificados (11 en total hasta el momento de cierre de este trabajo preliminar: un representante directivo principal de CEPA –Cámara Empresaria Avícola de Argentina-, cuatro representantes de empresas con más de 30 años en el sector con diferentes niveles de responsabilidades dentro de las mismas a lo largo de su historia de vida laboral, un representante sindical, un representante de AMEVEA –organización de veterinarios avícolas-, un informante calificado gubernamental, un informante consultor técnico productivo, un consultor en comercio internacional del sector y un representante del INTA –Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria- del principal grupo de investigación sobre sector aviar del país). Se analizaron documentos técnicos del sector, revistas especializadas y artículos históricos. Esta instancia se encuentra en desarrollo al momento del cierre de este artículo.

Para el análisis de networks conforme a la EE, se aplicó la técnica analítico-estadística derivada del enfoque social networks. Para el armado de la matriz de vínculos entre agentes e instituciones del sistema se partió de un relevamiento de firmas procesadoras de carne aviar (frigoríficos) a través de una encuesta estructurada donde entre otras cuestiones se analizaba la vinculación entre estas firmas y otras firmas e instituciones. Se registraba el tipo de vínculo y el grado de complejidad de los mismos. Las firmas relevadas fueron 15 y representan el 44,22% de la producción argentina de carne aviar (junio 2011/junio 2012) y se encuentran localizadas en la provincia de Entre Ríos.

Luego, para ampliar las posibilidades de identificar conexiones entre agentes e instituciones (organizaciones) del sistema, se estableció un procedimiento de búsqueda de información secundaria en base a revistas especializadas del sector (de alcance nacional e internacional), sitios web oficiales de agentes, boletines oficiales de gobiernos nacionales, provinciales y municipales, y reportes sectoriales. Se estableció un criterio de búsqueda a través de la técnica de bola de nieve para la identificación y selección de nuevos agentes y actores. El período de búsqueda de información secundario fue desde junio de 2011 a marzo de 2012. El criterio de corte para selección de información en bases de datos secundarias estableció que sea posterior a 2002.

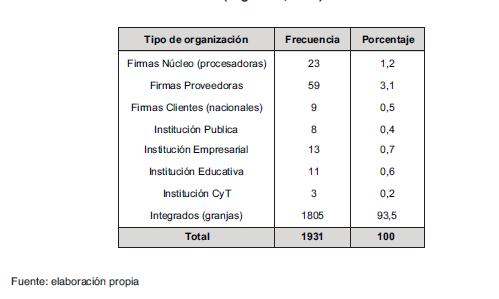

Con los datos recolectados se realizó la matriz de vínculos entre organizaciones del sistema. A su vez, a estas organizaciones se les asignaron dos atributos principales. El primer atributo es el tipo de organización: empresa núcleo, empresa proveedora, empresa cliente, institución pública, institución privada, institución de educativa, institución científica e integrados (granjas). Y el segundo atributo es el tipo de principal aporte a la red. Las categorías de esos atributos seleccionadas fueron: conocimiento (codificado), productos, servicios, logística, cooperación y experimentación conjunta, control de calidad, inocuidad y certificación y por último financiamiento. Dichos atributos fueron planteados a modo exploratorio. La matriz de vinculación al momento del presente análisis (junio de 2012) cuenta con 1931 organizaciones registradas, y se continúa en su elaboración. Fue analizada mediante el software de análisis de redes Ucinet y se utilizó el software NetDraw para graficar la red. Se discutirán aspectos metodológicos y teóricos en el trabajo completo.

3. El sistema socio-técnico de producción e innovación de carne aviar en la Argentina

En esta sección presentamos, en forma estilizada, la dinámica socio-técnica del sistema de producción e innovación de carne aviar en Argentina. Desde un punto de vista metodológico, esta estilización es de carácter exploratoria y tiene como objetivo articular conceptos del framework propuesto. Así también generar componentes explicativos sobre las transiciones en los distintos momentos de la dinámica sociotécnica del SSPI de carne aviar, en términos de procesos de cambio tecnológico.

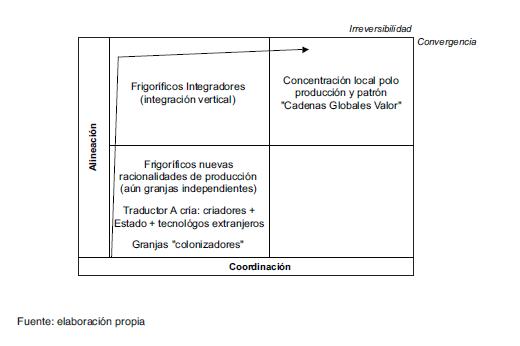

3.1. Irreversibilidad: convergencia, alineación y coordinación

Una red tecno-económica está constituida tan pronto tres actores (A, B y C) están alineados, es decir que asumen la categoría de actores con intencionalidad y circulan entre estos intermediarios, pudiendo ser algunos de ellos intermediarios en sí mismos. El punto aquí no es la conformación de la red en sí misma y su conmensurabilidad en términos de cantidades de actores, qué circula y el grado de intensidad de las relaciones entre los elementos, sino en término de las traducciones (Callon, 1992). Es el poder de las traducciones lo que da conmensurabilidad a la red, la cadena de equivalencias que pueden constituir al menos tres actores. Esto establece un espacio de auto-organización (auto-regulado) que puede adoptar mayor o menor grado de convencionalidad. A esto se lo denomina coordinación.

Este doble proceso de alineamiento y coordinación que da inicio a la red tecno-económica del SSIP de carne aviar en la Argentina puede ser situado hacia la década de 1930, cuando el Estado provincial de Entre Ríos y el gobierno nacional de Argentina (actores A y B) decidieron apoyar financiera y legalmente a una serie de colonos que habían comenzado a expandir su actividad de cría y venta de pollo vivo, creando el Frigorífico San José (actor C) como un ente autárquico estatal administrado por los colonos. El actor red es el Estado provincial, que inicia actividades de procesamiento de aves para consumo interno. La capacidad detraducción aquí establece una coordinación tácita de actividades donde se requieren diferentes intermediarios para la importación de aves multipropósito (huevo y carne), cría, faena, distribución y posterior comercialización. Implica el inicio de una dinámica socio-técnica endógeno que articula en su trayectoria a conocimientos acumulados, aprendizajes, transducciones, respuestas adaptativas y creativo. 9

Antes de 1930 la avicultura había sido parte de la actividad de inmigrantes europeos, especialmente de aquellos que llegaron a Entre Ríos, afincándose en dos zonas, sobre la costa del río Uruguay (fundando Villa San José) y sobre la costa del Paraná, más precisamente en la ciudad de Crespo. Se inició así como una coordinación débil dando lugar a posibilidades de nuevas asociaciones y desarrollo de la red. Esto establece un primer grado de convergencia de misma, en un estado aún muy débil en la delimitación de sus fronteras, con presencia de procesos de coordinación en términos de complementariedad y con escaso grado de alineamiento respecto a un actor o actores específicos.10

El otro aspecto relevante de este momento de conformación de la red tecno-económica del sector aviar en la Argentina es que se constituyó como polo de mercado (producción/distribución) con actores heterogéneos que implican relaciones de traducción entre humanos y artefactos, actores e intermediarios (habilidades, textos, dinero, no humanos). Sobre esta conformación como polo de producción podemos inferir que estableció el núcleo de la trayectoria socio-técnica del SSIP, que a futuro actuará con efectos fuertemente path dependence y past dependence que establecerán los patrones de dependencia tecnológica y científica contemporáneas. También implica el inicio de una trayectoria de acumulación y circulación de conocimientos tácitos y codificados acerca de las actividades directas e indirectas de incubación, cría, procesamiento distribución, logística y comercialización de la carne aviar, que en los inicios mixturaba prácticas tácitas provenientes de la tradición de la incubación y cría a campo abierto de los colonos y de la producción de carne aviar con algunos conocimientos codificados vertidos en la región por iniciativas estatales que promovieron la presencia en el territorio de referentes de lo que por aquel entonces era denominada la Real Escuela de Avicultura de España y que participara de la Asociación Internacional de Profesores e Investigadores de Avicultura creada en 1912 (WPSA).

El polo científico y tecnológico del SSPI de carne aviar a nivel mundial se conformó en los países desarrollados: la fundación de la WPSA tuvo como protagonistas clave a Estados Unidos e Inglaterra; también estuvieron representantes de Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia y Alemania, entre otros. Las primeras firmas de genética aviar provienen de Estados Unidos.11

En la década de 1940, comienza a conformarse una segunda etapa de la dinámica sociotécnica, caracterizada por las nuevas convergencias para conformación de una red tecno-económica de carne aviar en Entre Ríos. El proceso fue dinamizado por intentos de alineación. Aparecen nuevos actores con racionalidades productivas diferentes a las planteadas en los primeros intentos de convergencia, y la puja entre grupos sociales relevantes por imponer un determinado tipo de "artefacto" en la red tecno-económica se hace manifiesta. Es la aparición de los frigoríficos multinacionales en el polo de producción nacional.

El frigorífico de la multinacional Swift comienza sus actividades en Concepción del Uruguay en 1944. Con la llegada de Swift, la dinámica de la red tecno-económica de carne aviar ingresa en un fase de alineación de otros actores e intermediarios que se complejizan. Nuevas traducciones intentan imponerse y constituir una nueva red tecno-económica. La cría, el procesamiento y la comercialización debían dejar ser actividades centradas en aves multipropósito, como la tradicional raza de gallinas Rhode-Island, criadas en gallineros con aportes de granos y alfalfa y comercializadas vivas a través de acopiadores, hacia una producción con ciertos requerimientos de cumplimiento de estándares mínimos de cría, procesamiento y comercialización. El proceso de alineación busca disciplinar a los granjeros independientes e imponer nuevas rutinas de crianza, pero especialmente establece nuevos procesos en la red bajo procedimientos de industrialización con tecnología incorporada para incubación y faena. Swift introduce nuevos artefactos (no humanos/no máquinas): los broilers (el pollo parrillero), lo que implica el pasaje del animal multipropósito al unipropósito (orientado a la producción de carne aviar). Una nueva traducción que establece modalidades de circulación de intermediarios diferentes a las que se encontraban embebidas en el territorio. Un proceso de cambio tecnológico comienza a gestarse y llevará varias décadas en normalizarse y establecer la configuración socio-técnica del polo de producción del sistema.

El componente socio-político de la red (poder) se evidencia en la aparición de nuevos actores. Una pequeña burguesía local que invierte en las actividades del sector adhiere a esta nueva traducción y, por ende, comienza a cambiar los patrones de interacción de la red hacia un mayor alineamiento, con un actor–red central, "el frigorífico", que alinea a la actividad de incubación y faena, y a las granjas (aún independientes) que deben proveer y recibir los servicios del actor mencionado. Son los inicios de lo que sería luego la implementación del patrón de integración vertical. Un patrón de interacción que implica cuestiones tecno-económicas pero también socio-políticas. Hay una construcción del poder a nivel micro-político donde saberes, artefactos y racionalidades establecen equivalencias e identidades en torno a nuevas traducciones sobre la producción de carne aviar en el territorio: la búsqueda progresiva de la escala industrial. Evidencia también modalidades de consenso–conflicto que estarán permanentemente manifiestos, con diferentes intensidades a lo largo de la trayectoria socio-técnica del SSIP y en su dinámica. La tensión entre frigorífico y granjeros, la tensión entre dependencia genética, tecnologías de crianza, nutrición, resguardos sanitarios, procesamiento y comercialización se evidenciarán a lo largo de la trayectoria y dinámica socio-técnica. Implica también un movimiento hacia modalidades más complejas de irreversibilidad de la red, con efectos past dependence, en torno a la imposición de una configuración socio-técnica de producción sustentado en animales unipropósito para elaboración de carne aviar y el establecimiento de vínculos tácitos entre proveedores y procesadores inicialmente y avances hacia modelos de integración más complejos luego.

Un proceso de cambio tecnológico en el SSIP se estaba dando nuevamente en este período. La dinámica socio-técnica del mismo manifestaba cambios endógenos en los patrones de interacción tecno-económica y socio-política, de la cría de aves y venta del pollo vivo sin faenar, hacia una cuasi-integración con granjas de cría aún independientes pero que progresivamente iban alineando su actividad a las de la empresa procesadora de carne aviar. Si bien buscó asociar al grupo de pequeños burgueses de Concepción del Uruguay y Colón (Entre Ríos, Argentina) para garantizar disponibilidad de aves, Swift trabajaba faenando en un altísimo porcentaje la producción de granjeros de la zona que traían sus aves en jaulas, no existiendo ninguna uniformidad (estandarización) en términos de genética, edad o tamaño de los animales.12 El producto final eran aves faenadas, desplumadas pero no evisceradas, que se colocaban en cajones de madera y se congelaban para su posterior venta.13

Hacia mediados del 1950 se da otro momento importante en la reconfiguración de la red tecno-económica de producción de carne aviar de Argentina. El polo científico– tecnológico de la red (cuyos nodos no son nacionales) comienza a establecer un rol clave en su configuración y en su rol de alineamiento y coordinación del polo de producción. Esto ocurrió no sólo en Argentina, sino también mundialmente (a la escala que se entendía por aquel entonces).14 En 1954 comienza a importarse en la Argentina, desde Estados Unidos, una raza, la New Hampshire, surgida de una cría selectiva o de selección artificial.15

Las empresas de genética multinacionales comienzan a configurarse como actores-red del SSIP de carne aviar, que empieza a ganar un carácter de desterritorialización de la escala nacional de los vínculos entre el polo de producción, el polo científico y el polo tecnológico. La irreversibilidad se incrementa en proporción al grado de creación de efectos sistémicos en la red tecno-económica. La introducción de las líneas genéticas híbridas implicará efectos sistémicos hacia un mayor alineamiento y una mayor coordinación de la red. Es decir, mayor irreversibilidad en el sistema. Las empresas de genética establecen nuevos patrones de interacción en la red, y por consiguiente un proceso de cambio tecnológico endógeno en ella.16

Entrada la década del sesenta, en ambos polos territoriales de producción se producen procesos de reconfiguración de la red. En 1962, el frigorífico Swift de Concepción del Uruguay da inicio a la incubación, la crianza y la faena de pollos parrilleros de genética Thompson, esbozándose los primeros trazos de lo que serían los procesos de integración internos y externos de las empresas procesadoras avícolas. Esta multinacional cuenta con incubación, planta de alimentos balanceados, e interesa a alrededor de una decena de emprendedores y empresarios locales que le garanticen una provisión constante de aves para faenar, sin dejar de atender a los productores independientes, tal como lo venía haciendo hasta el momento.

Aparecen a partir de esta experiencia emprendimientos locales en base al knowhow de la trayectoria del grupo de la pequeña burguesía regional que durante una década aproximadamente se constituyó en proveedora de Swift. En la década de 1960 comienzan a tener protagonismo en la dinámica de la red, los frigoríficos locales que adquieren líneas genéticas extranjeras (el frigorífico de la familia Marsó, la Cooperativa CEDAL, posteriormente FEPASA, Frigorífico Entrerriano de Productores Avícolas Sociedad Anónima y la del FAPU, Frigorífico Avícola de Productores Unidos, como así también la firma SUPER S.A. haciéndose cargo del Frigorífico Itapé, todos en Concepción del Uruguay y que surgían como asociaciones de granjeros locales. 17 En Gualeguaychú (Entre Ríos) el Frigorífico de Aves Soychú S.A. Y en la zona de Crespo se inauguran las primeras granjas de Avícola Feller, empresa del Grupo Motta, acentuándose en la región la producción de huevos sobre la producción de carne aviar.

Todos estos emprendimiento surgieron en un contexto de gran crecimiento del sector avícola, actividad que por el know how existente en la región y las características propias de la actividad permite a pequeños productores con propiedades de escasa superficie desarrollarse en forma efectiva y eficiente. No existía al momento participación de capitales multinacionales ni extranjeros directos con excepción de Swift, que lo hacía en incubación y procesamiento.

A mediados de la década del sesenta, de la mano de la introducción de líneas genéticas específicas, comienza un proceso de "incorporación" y "modernización tecnológica" en la etapa de crianza y se realza la actividad de los nutricionistas (nuevos actores), obteniéndose distintas formulaciones según la genética y la edad de las aves. Aparece así la integración a la red de las distintas empresas de alimentos balanceados locales y otras nacionales a las que se le sumaron -con la incorporación de tecnología, técnicos y nuevos conceptos- las fábricas de Purina y Cargill (multinacionales). A su vez, no solamente se incubaban, criaban y faenaban aves, sino que surge una nueva gama de empresas ligadas a la producción avícola (como por ejemplo la fabricación de incubadoras Famagro, en Quilmes, Buenos Aires)

Se establece así una densa red de actores de empresas productoras de bienes y servicios para la avicultura, muchas con representaciones de marcas o productos extranjeros, existiendo también las que adaptan tecnologías o generan nuevos productos locales y especiales para el sector.18 Por aquel entonces, el esquema de producción carecía de fuertes niveles de integración, si bien el proceso de alineación y coordinación de la red, se volvía más complejo y con efectos sistémico respecto a décadas anteriores.

Desde la perspectiva socio-política de la red, en 1962 se crea la Cámara Argentina de Productores avícolas (CAPIA), institucionalizándose la coordinación de acciones entre empresas del sector en lo que hace a la promoción de aspectos relacionados con la avicultura como la difusión, la capacitación y la coordinación de acciones en áreas como sanidad, nutrición, tecnologías y genética. A partir de 1968, con el Digesto Sanitario Nacional, se establecen las normas sanitarias de la industrialización de los productos cárnicos y derivados y el SENASA pasa a estar a cargo de la habilitación de los frigoríficos con tráfico federal y exportación de productos y subproductos derivados de la faena y las carnes industrializadas. Esta etapa trae aparejada nuevas técnicas de producción: la crianza en baterías se ve modificada por nuevos tipos de construcción de galpones de crianza que requieren mayor ventilación. Dado que el proceso de crecimiento de las nuevas razas importadas es más acelerado y las nuevas mezclas balanceadas de alimentos suman mayor densidad de aves por metro cuadrado como exigencia. El proceso irreversible del polo de producción implica una reducción permanente de costos en el factor de conversión (donde en parte responde a la calidad genética, y otra a la capacidad de gestión de crianza), una combinación de red tecno-económico y socio-política localizada se conformaba así en Argentina.19

La década del 1960 evidencia la primera crisis del SSPI de carne aviar cuando el crecimiento del mismo provocó una situación de competencia con sobreoferta, haciendo que hacia mediados de la década se de una brusca caída de los precios, que no alcanzaban a cubrir los costos de producción, motivo por el cual muchos establecimientos se vieron en dificultades para comercializar sus productos.

Ya en la década del setenta desembarca en Entre Ríos la multinacional Cargill, con sus plantas de eviscerado La China y de alimentos balanceados Alinsa S.A., ambas ubicadas en Concepción del Uruguay. Cargill dinamiza en la red nuevos aspectos productivos y empresariales. El producto presenta nuevos parámetros de calidad y presentación y se afirma el concepto de integrar en una misma empresa todos los eslabones del proceso productivo, planteándose entonces una integración interna de la empresa y, además, lo que podríamos llamar una integración vertical. Vale decir: la incorporación de una nueva figura que relaciona la empresa núcleo, la empresa que realiza la faena, con los granjeros que realizan la crianza.

Esta aparición de la figura del "granjero integrado" fue fundamental para el desarrollo y el crecimiento del sector a lo largo de los últimos años del siglo XX y hasta la actualidad. El efecto sobre la red tecno-económica de carne aviar provocado por esta nueva racionalidad productiva conforma la tendencia de los efectos past dependence generados desde los inicios de la construcción de la misma. Así también responde al planteamiento de la generación de efectos sistémicos que provocan las traducciones anteriores sobre las nuevas. También es clave reconocer los procesos de traducción (de corte calloniano) y de transducción (de autores latinoamericanos de los estudios sociales de la tecnología). El "modelo de integración" ha sido estudiado por numerosos estudiosos norteamericanos de la sociología rural, quienes lo denominan el "modelo sureño de producción". Este modelo fue ideado inicialmente en el sector avícola norteamericano y se ha trasladado vía procesos de traducción y transducción a escala global como racionalidad productiva en el campo de la agroindustria (Constance et al, 2010).

El avicultor integrado se convirtió en una herramienta fundamental para el crecimiento de la producción, por dos razones principalmente: su aporte de inversión de capital fijo y su participación en la transformación del pollo recién salido de las nacedoras en un pollo apto para faena. Desde la perspectiva del propietario de unagranja, éste se convierte en un prestador de servicios que no enfrenta riesgo de mercado, dado que todo lo que produzca lo venderá, pero sí el riesgo productivo: si falla en el proceso de engorde, deberá asumir los costos, pues su retribución sube o cae en función de variables como el índice de conversión, la mortandad y el peso de pollos entregados.20

La corta presencia de Cargill en el sector avícola se debe a los replanteos de la multinacional frente a la crisis global del petróleo. Este proceso de retiro de un actor clave, impulsa el proceso de nacionalización de la red en el polo de producción. Ya en la década de los ochenta, se producen importantes inversiones en las empresas avícolas de Entre Ríos. Surgen también múltiples firmas proveedoras, algunas de ellas con fuerte actividad de innovación y desarrollo dedicadas a la sanidad aviar y al desarrollo y comercialización de núcleos vitamínicos para alimentos balanceados. Otro hito en el desarrollo de la red se da en 1980 cuando se crea Amevea, Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura de Entre Ríos. Amevea se va a constituir en un actor-red clave que nuclea a los profesionales encargados de uno de los procesos centrales de la red: la nutrición y la sanidad de los animales.

Con la introducción del know how de las empresas multinacionales, primero Swift y posteriormente Cargill, que tuvieron el mayor impacto en la región, se modifican las pautas de casi todos los elementos del proceso productivo. A mediados de la década del ochenta, el sistema de integración motorizado por las empresas núcleo se impuso como el modelo a seguir por el SSPI de carne aviar, se da así el perfil hegemónico de la configuración sociotécnica del mismo. Ya en los noventa, el próximo punto de avance de la red implicó aumentar la escala y volcarse fuertemente a la reconversión tecnológica, no sólo en las plantas de faena y procesado, sino también, y fundamentalmente, en las granjas de crianza. Esto implica un cambio tecnológico en términos de efectos past dependence que comienza a ser determinante para sobrevivir en la industria a medida que se consolida el escenario de tipo de cambio fijo y la importación irrestricta de pollos desde Brasil, lo cual originó en su momento medidas de salvaguarda por denuncias de prácticas de dumping. El tipo de cambio no favorable para la exportación y las características propias de la gestión de la mayoría de las empresas, de capitales locales, casi sin conexiones comerciales con otros mercados ni alianzas estratégicas que facilitaran el acceso al mercado externo, hicieron que esta expansión desembocara en un proceso de concentración que expulsó a los productores más pequeños.

La última gran crisis se produjo en 2000, donde a problemas de rentabilidad de la producción se le sumó el ingreso de productos de origen brasileño. La movilización de todos los actores de la red, en términos socio-políticos, hizo que se acordaran con Brasil pautas comerciales que permitieron la estabilización de la misma. A partir del 2002, las nuevas condiciones macroeconómicas de la etapa post-devaluación, asociadas al incremento constante en el consumo de carne de aves y la condición de libre de influenza aviar de la Argentina, permitieron un nuevo proceso de expansión del sector a nivel nacional e internacional. El presente siglo, continuando con la actualización tecnológica, encuentra a la mayoría de las empresas orientadas en dos grandes componentes productivos: el aseguramiento genético y el agregado de valor con cortes especiales para el mercado externo, cocidos, pre-cocidos y productos elaborados. La dinámica sociotécnica del SSIP de carne aviar queda estructurada en una configuración sociotécnica que presenta un patrón de estabilización de las redes tecno-económicos conforme al planteo de las Cadenas Globales de Valor de alimentos, que exigen competir a escala global y que están determinadas por los desarrollos genéticos y las innovaciones incrementales en términos de creedence food (Gereffi et al, 2012).

El polo de producción de carne aviar en Argentina se dinamiza en estas redes más amplias a nivel global, donde los grupos que controlan el mercado mundial de genética avícola establecen los patrones de configuraciones sociotécnicas en los polos de producción a nivel global. De esta forma, el proceso de irreversibilidad de la red tecno-económica ha establecido una dependencia directa del polo de producción (Argentina) respecto al polo científico–tecnológico (Estados Unidos y otros países desarrollados). Con el agravante que el polo científico-tecnológico se encuentra en un permanente proceso de concentración a nivel global, lo cual hace que las firmas procesadoras dependan "indirectamente" de los procesos de ampliación y dominación de las cadenas globales de producción de agroalimentos dinamizadas por estos grandes actores-red (Gereffi et al, 2012). Proceso que se evidencia no sólo en Argentina, sino a escala global (Constance, et al, 2010).

Para el aseguramiento genético, las empresas del polo científico-tecnológico de la red individualizan a la crianza de abuelos como una necesidad imperiosa. Esto hace que las firmas del polo de producción planteen la necesidad de contar en el país con una estructura de producción del más alto nivel tecnológico en términos de cierta característica de sanidad ambiental. Esto provoca un proceso de selección a nivel local donde empresas frigoríficas de gran porte comienzan a jugar como intermediarios de las empresas de genética. De esta forma se da un proceso de concentración de la producción de carne aviar del sector a nivel nacional. Desde el punto de vista socio-político, el rol de CEPA (institución que nuclea al grupo principal de empresarios del sector) aparece como actor-red relevante en las traducciones del sector en términos de la red tecno-económica, como así también en términos socio-políticos, en especial en su relación con actores estatales. Bajo su coordinación en estos años, el sector realizó fuertes inversiones en distintas etapas de la cadena de producción, con el objeto de dar curso al plan de expansión sectorial proyectado para el período 2003-2010.

La red tecno-económica se complejiza, con un grupo numeroso de empresas de apoyo y servicios a la producción avícola, firmas proveedoras de equipos e insumos requeridos por la actividad, laboratorios, metalmecánicas y metalúrgicas, elaboradoras de complementos nutricionales, como así también cámaras del sector y consultoras especializadas en servicios de asistencia técnica, muchas de ellas surgidas después de 2002 a partir de las nuevas condiciones planteadas desde la macroeconomía. A esto se debe sumar otra serie de actores con gran capacidad de intermediación para esta etapa de expansión del sector hacia mercados externos: brokers, traders y oficinas de comercio internacional especializadas en la comercialización internacional de commodities.

Como resultante se da una estabilización de la dinámica sociotécnica con una configuración donde el dato más evidente del proceso histórico es que la alineación y coordinación del 95% de las granjas del sector en Argentina se encuentra bajo el esquema de integración vertical. Los granjeros son así incorporados a patrones de producción global, siendo este núcleo el más débil en términos micro-políticos por su escasa capacidad de interconexión, lo que lo deja con escaso poder de negociación frente a las empresas nodo o núcleo de la trama.

El polo de producción de carne aviar de Argentina, en su dinámica socio-técnica, cuenta actualmente con un alto grado de convergencia sistémica en sus componentes y concentración (seis empresas concentran el 54% de la faena nacional). Y evidencia como dato relevante que entre 2003 y 2010 creció a una tasa anual promedio del 12.3% en su capacidad de producción, con destino al mercado interno fundamentalmente y de exportación.21

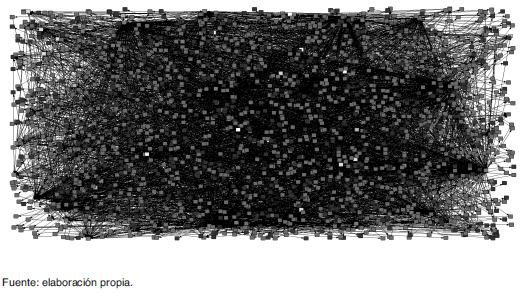

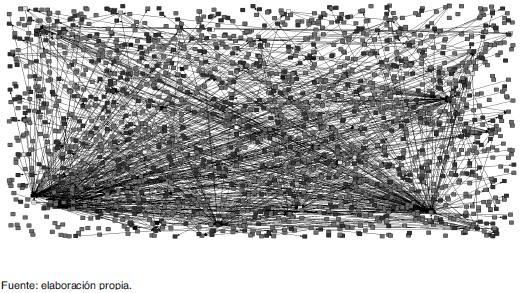

3.2. El SSIP de carne aviar de la Argentina desde la perspectiva social-networks

La estabilización de las redes tecno-económicas entendidas de la perspectiva de la TAR, permiten el análisis de las mismas bajo enfoques cuantitativos. Y en base a nuestra perspectiva convergente es que planteamos el análisis de la dinámica actual del SSPI de carne aviar de Argentina desde los aportes del análisis de social networks.

La densidad de la red (network/cohesion/density) es de 0,0014, por lo cual puede ser caracterizada como una scale-free network (Barabasi, 2002; Foster, 2005). 22 Las scale-free networks se caracterizan por no tener una distribución normal, por conexiones no restringidas, dada la localización, y con hubs dominantes que constituyen jerarquías del tipo centro-periferia. Éstas son de carácter estable y las probabilidades de shock exógenos que impacten en los hubs son reducidas, aunque un ataque deliberado sobre alguno de ellos puede alterar la totalidad del sistema.

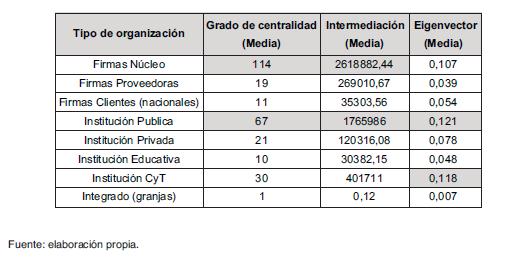

La estructura de relaciones del sistema socio-técnico de producción e innovación de carne aviar evidencia una jerarquía pronunciada en la que las firmas núcleo (procesadoras de carne aviar) representan al 1,2% de las organizaciones de la red (Gráfico 1 y 2), pero su grado de centralidad (114), su intermediación (2618882,44) y su centralidad ponderada (0,107) es la más alta de la estructura de la red. Mientras que las granjas integradas, que representan al 93,5% (Tabla 3) de las organizaciones de la red, poseen un grado de centralidad (1), intermediación (0,12) y centralidad ponderada (0,048). Otra tipología de organización relevante que aparece con un valor de centralidad alto (67): luego de las firmas núcleo son las instituciones públicas que representan el 0,4% de las organizaciones de la red. Éstas ocupan el segundo nivel de importancia también en el nivel de intermediación (1765986,00) y en la centralidad ponderada es la más alta de las organizaciones de la red: 0,121 (Tabla 4).

Gráfico 1. Representación de la social network del SSPI de carne aviar en la Argentina (2012)

Gráfico 2. Representación de la social network del SSPI de carne aviar en la Argentina (2012). Sin granjas integradas

Tabla 3. Irreversibilidad y convergencia en el SSPI de carne aviar de la Argentina

Tabla 4. Distribución de organizaciones de la red del SSPI de carne aviar (Argentina, 2012)

Tabla 5. Indicadores de centralidad, intermediación y Eigenvector de organizaciones de la red del SSPI de carne aviar (Argentina, 2012)

Conclusiones

El trabajo pone en debate aspectos teóricos y políticos. En el primer aspecto, sobre las potencialidades de relacionar enfoques de economía de la innovación que utilizan sistemas complejos y los estudios sociales de la tecnología. En el segundo, cuestiones que tienen que ver con la relación entre innovación, cambio tecnológico y desarrollo. La reformulación del concepto de sistemas de innovación a partir del framework convergente presentado en este trabajo es de carácter exploratorio. Pretende establecer triangulaciones teóricas y metodológicas entre el enfoque de social network usado en estudios evolucionistas neo-schumpeterianos y la TAR de la sociología de la tecnología, y obedece a un intento de quitar a dicho concepto toda intencionalidad normativa, como así también de estilización conforme a criterios aplicables a países desarrollados que condicionan sus modos de captación empírica. Lo mismo va también para la intencionalidad de formulación de políticas de ciencia, tecnología y productivas.

Desde una perspectiva teórica, los aportes a la convergencia entre SST y EE que se han planteado exploratoriamente en este trabajo manifiestan posibilidades en términos de interpretaciones sobre la dinámica socio-técnica de los SSPI. De esta forma, se puede evidenciar diacrónica y sincrónicamente la estructura de interacciones en tanto fenómeno auto-organizado que depende de la coexistencia de organizaciones heterogéneas (Dosi et al, 2010), lo que, analizado desde la perspectiva socio-técnica (en este caso con instrumentos conceptuales de la TAR), significa analizar los procesos de convergencia e irreversibilidad de las redes tecno- económicas que conforman un sistema socio-técnico y especialmente el rol de las traducciones que estabilizan las redes. Otro aspecto relevante de esta exploración convergente es la posibilidad de triangulación metodológica entre la perspectiva TAR y el análisis de social networks. La TAR provee una historia, al estilo "follow the actors" de la red tecno-económica y sociopolítica del SSPI, hasta el punto de afirmar que si la red se estandariza (alta convergencia e irreversibilidad), como en el caso que hemos analizado, el analista debe utilizar algún instrumento matemático para describirla. Esto se basa en el supuesto de que una red, al estar altamente alineada y coordinada, opera bajo supuestos de un mercado neoclásico y con principios cercanos a la lógica de la información perfecta dinamizada en los vínculos entre agentes (Callon, 2001). De esta forma permite, inicialmente, justificar la utilización del análisis del tipo social network, en especial el uso de aquellos análisis de redes del tipo free scale, aquella planteada por diversos autores que hallaron en el análisis de redes la presencia de nodos altamente conectados, que no respondían a las características de las redes aleatorias ni las redes mundo pequeño. Estos nodos fueron denominados hubs y el tipo de red es llamado red libre escala (free scale network). En esta tipología de red el número de vínculos está altamente concentrada en los hubs; la red sigue una distribución de potencia donde para "k" vínculos la probabilidad de que un nodo esté conectado a "k" otros nodos era proporcional a 1/kn. La distribución de ley de potencia, hace que la red tenga independencia de escala. En este tipo de redes no hay una medida típica, ni valores promedios que describan el conjunto. Estas redes obedecen a leyes de escala que son características de los sistemas que se auto-organizan (Barabasi, 2002).

Un desafío analítico que la propia TAR plantea para el análisis de redes que podría complementarse con en el de social network sería modelizar matemáticamente la evolución de la red en su estadio estandarizado (Callon, 2001:120). Otro aporte interesante de la convergencia teórica es la que permite en este nivel de análisis establecer tipologías de los SSPI que, de acuerdo a las evidencias de su dinámica socio-técnica, su comportamiento pueda ser rotulado conforme a caracterizaciones planteadas en aportes provenientes de la economía evolucionista. En tal sentido y en modo exploratorio, el SSPI de carne aviar, en su polo de producción de Argentina, podría caracterizarse como red burocrática cuyos atributos son: un régimen tecnológico tipo Mark II, con origen de tecnologías en sectores maduros, la apropiabilidad en base a bienes estándares, conocimientos genéricos y específicos del sector, y el principal foco de la actividad tecnológica centrado en la reducción de costos en la red. Un régimen de conocimiento netamente jerárquico y un régimen de competencia de carácter oligopólico con barreras elevadas por costos fijos y alta concentración. Este tipo de caracterización debería complementarse con el análisis de la trayectoria socio-técnica del SSIP que permitiría agregar elementos descriptivos y explicativos.

Desde una perspectiva del análisis en términos de políticas, los supuestos del framework acerca de que las tendencias a la reducción de la variedad y a la estabilización de las redes tecno-económicas en el sistema capitalista conllevarían a situaciones de concentración y reducción de las posibilidades de respuestas creativas (Metcalfe, 2010, Schumpeter, 1947), y por consiguiente a la normalización de las traducciones (Callón, 1992) y estilos socio-técnicos (Thomas, 2008), podrían problematizarse. Estas tendencias hacen surgir SSPI que presentan dinámicas donde los hubs dominantes, o incluso "estrellas" con baja rotación en términos de capacidades de traducción, tienden a manifestar una desigual y congelada distribución del ingreso, un bajo crecimiento económico y una tendencia a las crisis sociopolíticas recurrentes (Foster, 2005). Latinoamérica, caracterizada por SSPI centrados en productos agroalimentarios, como es el caso de la carne aviar en Argentina, plantea esta permanente tensión entre crecimiento económico y desarrollo integral. La evolución y la complejidad creciente del SSPI de carne aviar de Argentina, incluso su crecimiento en términos económicos (producción y volumen exportable), genera interrogantes sobre la capacidad de sus hubs de producción (firmas núcleo) para mantener patrones de productividad que se comporten en términos de eficienciakeynesiana en un contexto global de competencia creciente, donde existe una gran dependencia respecto a los proveedores de genética aviar, productos nutricionales (químicos) y de sanidad animal que se producen (I+D mediante) en países desarrollados. Diversas interrogantes se abren a partir del análisis de la dinámica socio-técnica del SSPI de carne aviar de Argentina, sus problemas de dependencia del polo científico–tecnológico localizado en países desarrollados o el rol de los grandes hubs productores y comercializadores a nivel internacional como Tyson Food (Estados Unidos) o Brasil Food, que evidencian un permanente desarrollo concentrador en los mercados bajo el modelo de cadenas globales de valor (Gereffi et al, 2012).

Esto lleva aparejado, tal como se lo considera en el framework, que la dinámica de un SSPI no implica solamente redes tecno-económicas sino también socio-políticas. El peso de la centralidad que poseen (tal la evidencia) las firmas núcleo de la red, el carácter regulatorio de las actividades productivas y su dependencia tecnológica respecto a los proveedores, determinan las modalidades de apropiación de cuasi–rentas en la red que en el polo de producción de Argentina presentan escasas vinculaciones en términos de cooperación tecnológica con el sector de ciencia y tecnología local (INTA, CONICET especialmente).

El rol de las instituciones del Estado, y de las instituciones de ciencia y tecnología que poseen una centralidad ponderada importante (.118, segunda en orden luego de las instituciones públicas), lleva a reflexionar sobre su rol en esta cuestión, como así también en el desarrollo integral de las regiones que presentan estos tipos de SSPI, dado que en la mayoría de los casos las vinculaciones se establecen en términos de potenciar respuestas del tipo adaptativa y no del tipo creativas, con énfasis en los procesos de mejoras sanitarias y nutricionales a nivel del proceso de cría y no respecto a la genética u otro tipo de mejoras en los productos en elaboración o elaborados, lo que implique mayor intensidad tecnológica en productos y procesos.

De esta forma, América Latina, en general, y Argentina, en particular, deben pensar políticas industriales y de ciencia y tecnología de carácter experimental que puedan potenciar cambios tecnológicos y dar respuestas creativas en los actuales procesos globales de competencia que requieren y generan permanente variedad y selección (Robert y Yoguel, 2011), sin renunciar al desafío del desarrollo en sentido integral.

1. Por "análisis socio-técnico" consideraremos aquí a los aportes de la sociología de la tecnología y de los enfoques CTS. En el artículo se representa este concepto como estudios sociales de la tecnología (SST). Para un estado de la cuestión sobre este campo en América Latina, véase Kreimer y Thomas (2004).

2. Para un desarrollo exhaustivo del campo CTS en América Latina, véanse: Dagnino, Thomas y Davyt (1996) y Kreimer y Thomas (2004).

3. Para una versión ampliada del marco de referencia véase: Lepratte, Thomas y Yoguel (2011).

4. Por supuestos de complejidad sociotécnica entendemos aquí una cierta idea (no totalmente conmensurable entre ambas perspectivas) acerca de la ruptura de las paradojas clásicas de las ciencias sociales, la importancia de la constitución de lo social a partir de procesos endógenos y sustentado en interacciones y redes, lo que constituye una historicidad no totalmente determinística, y con posibilidad de interpretar espacios de conformación sociotécnica en base a la relación entre humanos, organizaciones y artefactos (tecnologías).

5. Para ampliar sobre esta cuestión teórica, véase: Lepratte, Thomas y Yoguel, 2011.

6. Desde el punto de vista teórico esta unidad de análisis se plantea conforme a los supuestos de las Teorías de Alcance Intermedio mertonianas (Geels, 2009).

7. El concepto de "artefacto" se identifica aquí con los aportes de Haraway (1999), quien considera no sólo máquinas y otros elementos de producción humana, sino también aquellos no humanos/no máquinas, lo cual permite, para un contexto latinoamericano caracterizado por productos de origen natural, efectuar un tratamiento socio-técnico de la "naturaleza" en el marco de los sistemas socio-técnicos de producción e innovación.

8. Los mercados aquí son sólo una de las formas organizacionales instituidas relevantes que explican la competencia, éstos se complementan con otras organizaciones (Metcalfe, 2010).

9. Sobre esta cuestión nos referiremos en futuras publicaciones. No es objeto de este trabajo analizar la trayectoria socio-técnica, sino la dinámica.

10. Tal es así que el Frigorífico San José, que había sido el primero de su tipo en la provincia, con tecnología incorporada acorde a los requerimientos de aquel momento, termina siendo alquilado y luego posteriormente vendido para dedicarse a otro tipo de actividades no avícolas, por influencia del poder ganadero nacional y regional.

11. En la Argentina, por su parte, el gobierno provincial de Entre Ríos creó la primera Escuela Nacional de Avicultura del país. Hacia 1940, el Ministerio de Agricultura reconocía que para la avicultura "su comercialización podría adquirir un mayor volumen si nuestra producción fuese más amplia y los productos reuniesen las condiciones que exigen los del exterior" (Ministerio de Agricultura, Informes de Sector, 1940).

12. En términos de TAR existe el proceso de "interesamiento" y "enrolamiento" como previo a la traducción.

13. Paralelamente, en la costa del Paraná, Entre Ríos, otro núcleo importante de colonos comienza a impulsar la actividad avícola.

15. Esta raza todavía cumple el doble propósito, pero tiene la particularidad de lograr un ciclo de cría total en 90 días (el ciclo anterior era de 150 días). La nueva raza exigía cambios en las tecnologías de crianza, requiriendo ser criados en jaulas superpuestas denominadas "baterías". Este artefacto no humano/no máquina impone esfuerzos de traducción y transducción diversos que reconfiguran los patrones tecno-económicos de interacción. Llevan implícitos cambios en los modos de crianza, nutrición, cuidados sanitarios y procesamiento que tenderán progresivamente a la estandarización de las prácticas productivas de la red.

16. En 1959 se importan desde Estados Unidos los primeros lotes de padres de las nuevas líneas genéticas de híbridos para la producción pura y exclusiva de "parrilleros de doble pechuga" (línea de reproductoras Thompson y Arbor Acres). En 1962, además, comienzan a producirse las aves reproductoras de la línea Cobb.

17. Este modelo de cooperativa fue el último intento (y único) en el sector para establecer un patrón de interacción que compitiera en términos de mejores condiciones de distribución para productores primarios de Swift que buscaban "pelear precios" con el frigorífico.

18. Como es el caso de la firma Mársico Hnos., que fabrica un prototipo de camión térmico, sin equipo de frío -sólo una carrocería con gruesas paredes de aislación- que es probado con productos de Swift, obteniéndose resultados de calidad que luego se comercializarán a distintas empresas transportistas de la región.

19. Sobre estas cuestiones nos referiremos en un próximo trabajo acerca de la trayectoria tecnológ ica del del SSPI de carne aviar en Argentina.

20. Desde la perspectiva de la teoría económica, el modelo de integración responde a los postulados de la teoría de los costos de transacción y ciertos enfoques institucionalistas.

21. Para más información sobre los principales indicadores de producción, exportación, ventas, precios, cantidad de empresas se puede consultar los informes disponibles en el sitio web de la Secretaría de Política Económica, Subsecretaría de Programación Económica, Dirección Nacional de Programación Económica Regional de Argentina.

22. Densidad cantidad de vínculos de la red sobre cantidad de vínculos posibles: network/cohesion/density.

Bibliografía

1 ANTONELLI, C. (2011): Handbook on the Economic Complexity of Technological Change, Cheltenham, Cheltenham y Northampton, Edward Elgar. [ Links ]

2 BARABASI, A. (2002): Linked - The new science of networks, Cambridge, Perseus Publishing. [ Links ]

3 BIJKER, W.; HUGHES, T. y PINCH, T. (1987): The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, Cambridge, The MIT Press. [ Links ]

4 BRUUN, H. y HUKKINEN, J. (2003): "Crossing boundaries: An integrative framework for studying technological change", Social Studies of Science, vol. 33, no 1, pp. 95- 116. [ Links ]

5 CALLON, M. (1992): "The dynamics of Techno-economic Networks", en R. Coombs, P. Saviotti y V. Walsh: Technological Changes and Company Strategies: Economical and Sociological Perspectives, Londres, Harcourt Brace Jovanovich Publishers. [ Links ]

6 CALLON, M. (2001): "Redes Tecno-económicas e irreversibilidad", REDES, vol. 8, no 17, pp. 85-126. [ Links ]

7 CONSTANCE, D.; MARTINEZ, F.; y ABOITES, G. (2010): "The Globalization of the Poultry Industry: Tyson Foods and Pilgrim’s Pride in Mexico", en Bonanno, A. (et. al) eds. "From Community to Consumption: New and Classical Statements in Rural Sociological Research. Research in Rural Sociology and Development". Volúmen 16, UK. Emerald Group Publishing Ltd. Pp. 59-76

8 DAGNINO, R.; THOMAS, H. y DAVYT, A. (1996): "El pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología, y sociedad en Latinoamérica. Una interpretación política de su trayectoria", REDES, vol. 3, no 7, pp. 13-51. [ Links ]

9 DIMAGGIO, P. (1995): "Comments on "What theory is not"", Administrative Science Quarterly, vol. 40, nro. 3, pp. 391–397.

10 DOPFER, K. (2011): "Mesoeconomics: A Unified Approach to Systems Complexity and Evolution", en C. Antonelli: Handbook on the Economic Complexity of Technological Change, Cheltenham y Northampton, Edward Elgar. [ Links ]

11 DOSI, G.; LECHEVALIER, S. y SECCHIY, A. (2010): "Introduction: Interfirm heterogeneity—nature, sources and consequences for industrial dynamics", Industrial and Corporate Change, vol. 19, no 6, pp. 1867–1890.

12 FOSTER, J. (2005): "From simplistic to complex systems in economics", Cambridge Journal of Economics, vol. 29, pp. 873-892. [ Links ]

13 FOSTER, J. y METCALFE, S. (2009): "Evolution and economic complexity: an overview", Economics of Innovation and New Technology, vol. 18, no 7, pp. 607-610. [ Links ]

14 GEELS, F. (2009): "Foundational ontologies and multi-paradigm analysis, applied to the socio-technical transition from mixed farming to intensive pig husbandry (1930- 1980", Technolohgy Analysis & Strategic Management, vol. 21, no 7, pp. 805-832. [ Links ]

15 GEELS, F. (2004): "From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory", Research Policy, vol. 33, no 6/7, pp. 897-920. [ Links ]

16 GEREFFI, G.; LEE, J. y BEAUVAIS, J. (2012): "Global Value Chains and Agrifood Standards: Challenges and Possibilities for Smallholders in Developing Countries", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 109, no 31, pp. 12326-12331. [ Links ]

17 GIOIA, D. y PITRE, E. (1990): "Multiparadigm perspectives on theory building", Academy of Management Review, vol. 15, pp. 584–602.

18 HARAWAY, D. (1999): "Las promesas de los monstruos: Una política regeneradora para otros inapropiadosíbles", Política y Sociedad, vol. 30, pp. 121-63. [ Links ]

19 KREIMER, P. y THOMAS, H. (2004): "Un poco de reflexividad o ¿de dónde venimos? Estudios sociales de le ciencia y la tecnología en América Latina", en P. Kreimer et al (eds.): Producción y uso social de conocimientos, Estudios de sociología de la ciencia en América Latina, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, pp. 11-90. [ Links ]

20 LATOUR, B. (2007): Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica, Buenos Aires, Siglo XXI. [ Links ]

21 LATOUR, B. (2008): Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor red, Buenos Aires, Manantial. [ Links ]

22 LAW, J. (1987): "Technology and heterogeneous engineering: the case of Portuguese expansion", en W. Bijker, T. Hughes y T. Pinch (eds.): The social construction of technical systems: new directions in the sociology and history of technology, Cambridge, MIT Press, pp. 111-134 [ Links ]

23 LEPRATTE, L., THOMAS, H., YOGUEL, G. (2011): "Sistemas sociotécnicos, innovación y desarrollo", MPRA Paper, no 33559. [ Links ]

24 MERTON, R. (1968): Social theory and social structure, Glencoe, Free Press. [ Links ]

25 METCALFE, S. (2010): "Dancing in the dark, la disputa por el concepto de competencia", Desarrollo Económico, vol. 50, no 197, pp. 59-79. [ Links ]

26 PINCH, T. (1996): "The social construction of technology: A review", en R. Fox (ed.): Technological change: Methods and themes in the history of technology, Amsterdam, Harwood, pp. 17–36.

27 RIVERA RÍOS, M. (2010): Desarrollo económico y cambio institucional. Una aproximación al estudio del atraso económico y el desarrollo tardío desde la perspectiva sistémica, México, UNAM. [ Links ]

28 ROBERT, V. y YOGUEL, G. (2011): "La dinámica compleja de la innovación y el desarrollo económico", en C. Antonelli (2001): Handbook on the complexity of technological change, Reino Unido, EE Publishing, pp. 417. [ Links ]

29 SCHUMPETER, J. (1947): "The creative response in economic history", Journal of Economic History, vol. 7, no 2, pp. 149-159. [ Links ]

30 THOMAS, H. (2008): "Estructuras cerradas vs. Procesos dinámicos: trayectorias y estilos de innovación y cambio tecnológico", en H. Thomas y A. Buch (voords.): Actos, actores y artefactos. Sociología de la tecnología, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes. [ Links ]

31 WEICK, K. (1999): "Theory construction as disciplined reflexivity: Tradeoff in the 90s", Academy of Management Review, vol. 24, nro. 4, pp. 797-806. [ Links ]

32 YOGUEL, G. y ROBERT, V. (2010): "Capacities, Processes and Feedbacks, The Complex Dynamics of Development", Seoul Journal of Economics, vol. 23, no 2, pp. 187-237. [ Links ]