INTRODUCCIÓN

En los últimos años hubo importantes avances en cuanto a la aplicación de diferentes líneas de investigación en los estudios de la región serrana de Punilla durante el Holoceno tardío; especialmente vinculadas a patrones de asentamiento, producción y uso de la tecnología cerámica, ósea y lítica, arqueometalúrgica, malacológica, el manejo de recursos faunísticos y vegetales, historia biológica y relaciones extraterritoriales (Pastor et al., 2012, 2017, 2022; Medina et al., 2016; Fabra et al., 2019; Tavarone et al., 2021; Medina et al., 2022; Sario et al., 2022a y b, entre otros).

En este contexto, el hallazgo de restos humanos en sitios tardíos en las Sierras de Córdoba ha sido frecuente en las últimas décadas (Fabra et al., 2015; Díaz, 2016; Zárate et al., 2020, 2021, entre otros). En particular en el valle de Punilla, el incesante crecimiento urbano expone la evidencia de una gran cantidad de sitios arqueológicos, en donde se han practicado, en algunos casos, tareas de rescate de restos humanos (Fabra et al., 2019). No obstante, en un área alejada de estos centros, ubicada en cercanías de la localidad de Copina, en el sector sur del valle de Punilla, se ha llevado a cabo un relevamiento que integra varios elementos que conforman un sitio particular, Arroyo de la Palma 1, al tratarse de un lugar a cielo abierto sobre las márgenes de un arroyo, con evidencias de entierro de restos humanos, presencia de estructuras de molienda y artefactos líticos tallados. En este sitio, en la década de 1980, se recuperaron restos humanos pertenecientes a dos individuos a partir de una excavación asistemática por aficionados. Parte de la información de estos hallazgos fue publicada previamente, con la obtención de dos fechados radiocarbónicos (Fabra et al., 2012). Los restos óseos correspondientes al individuo 1 (denominado en adelante I1) poseen una antigüedad de 2707 ± 61 14C años AP (hueso, MTC 14027), mientras que los del individuo 2 (a partir de ahora, I2), de 680 ± 40 14C años AP (hueso, MTC13248). En cuanto a la información isotópica obtenida para ambos individuos,. las razones C:N (3,3 para el I1, y 3,1 para el I2) se encontraron dentro de los rangos esperados para muestras bien preservadas (2,9-3,6, según la propuesta de Ambrose, 1990). Para el I1, los valores de isótopos estables obtenidos, en escalas AIR para nitrógeno y VPBD para carbono, fueron de 8,3 ± 0,7 ‰ para δ15N y de -16,8 ± 0,0 ‰ δ13C. Para el I2, se observan leves cambios en la composición isotópica, con valores de carbono (δ13C = -13,6 ± 0,5 ‰) y nitrógeno (δ15N = 9,3 ± 1,4 ‰) más positivos.

Para el Holoceno tardío inicial (ca. 4200-2000 AP), los indicadores arqueológicos obtenidos para esta microrregión sugieren una etapa de cambio e innovación para los cazadores-recolectores locales, con respecto a los del periodo anterior (Holoceno medio) (Pastor et al., 2017). Esta etapa está caracterizada por un cambio en la tecnología relativo al diseño de las puntas de proyectil, de lanceoladas a triangulares, una mayor explotación de los recursos silvestres –que incluye un mayor consumo de frutos y pequeños vertebrados–, un aumento demográfico y una disminución de la movilidad residencial y de rangos de acción espacial, con un menor acceso a materias primas no locales (Rivero, 2009). En el caso del Holoceno tardío final (ca. 2000-300 AP), los datos obtenidos manifiestan una agricultura incipiente con baja inversión tecnológica, basada en el policultivo en varias parcelas con el objeto de enfrentar diversos factores perjudiciales, como pueden ser heladas, granizo y plagas. En este sentido, es esperable un uso diversificado de los distintos ambientes, que implica una mayor movilidad residencial y una utilización discontinua de las bases residenciales (Pastor et al., 2012).

En este marco, el objetivo de este trabajo es presentar los resultados de los análisis arqueológicos y bioantropológicos efectuados en el sitio Arroyo de la Palma 1, ubicado en la zona de Copina (departamento Punilla, Córdoba), para conocer las prácticas tecnológicas y los modos de vida de las personas que se vincularon con este lugar. Las intervenciones en este sitio pueden dividirse en dos momentos: el primero, con participación de aficionados que detectaron a nivel superficial evidencias arqueológicas y realizaron sondeos, durante la década de 1980; el segundo, con prospecciones sistemáticas durante el año 2021. En esta oportunidad, se dan a conocer los resultados de los trabajos de campo de esta última intervención, que consistieron en la identificación y descripción de estructuras de molienda y materiales superficiales, así como el análisis bioantropológico a los individuos recuperados en la década de 1980. Asimismo, se presentan los estudios tafonómicos y arqueobotánicos (microrrestos vegetales); en el caso de estos últimos, a partir del tártaro dental. Los datos se complementan con información genética (Nores et al., 2022) e isotópica publicada previamente sobre estos individuos (Fabra y González, 2019). Con esta contribución se espera brindar una visión integradora de los diferentes aspectos que involucran un caso de estudio del sur del departamento Punilla para el periodo del Holoceno tardío. De este modo, los análisis se centran en las prácticas tecnológicas, el consumo de especies vegetales, la salud y los modos de vida de estas personas.

CONTEXTO DE LOS HALLAZGOS EN EL SITIO ARROYO DE LA PALMA 1

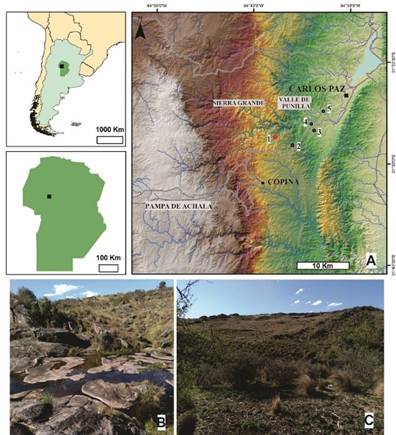

Se trata de un sitio a cielo abierto con una cota de 1076 msnm que se encuentra ubicado en la zona del paraje de Copina, en un área de transición entre el sur del valle de Punilla y la Pampa de Achala, en la provincia de Córdoba (Figura 1A). Geomorfológicamente, corresponde a la pendiente oriental de la Sierra Grande, caracterizada como una peneplanicie basculada hacia el este, irrumpida por numerosos cursos de agua y vertientes que drenan hacia el río Icho Cruz; uno de estos tributarios es el arroyo de la Palma, en cuyas márgenes se halla el sitio (Figura 1B, C).

Figura 1 A) Mapa con la ubicación de los sitios del valle de Punilla mencionados en el trabajo. 1. Arroyo de la Palma 1; 2. Águila Blanca 1; 3. Quenti 1; 4. Caaguazú 1; 5. Huaycondo; B) Arroyo de la Palma; C) Ubicación del sitio Arroyo de la Palma 1.

Los afloramientos rocosos son muy abundantes, y en las pampas y valles se desarrollan suelos. Es común encontrar cubetas rellenas con limos loessoides de espesores superiores a los dos metros, coronados por un nivel de suelo de unos 40 cm (Gaido et al., 2005). Esta condición ha permitido la preservación de sitios arqueológicos. Por otra parte, la vegetación característica son los pastizales de altura, especialmente representados por los géneros Stipa . Festuca, aunque en ciertos lugares se encuentran especies arbóreas características del monte nativo tales como el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco), algarrobo negro (Neltuma nigra) y el chañar (Geoffroea decorticans), entre otros (Oyarzábal et al., 2018).

En el lugar se realizó una excavación asistemática por parte de dos aficionados durante la década de 1980, quienes se encontraban acampando y pescando en el arroyo. Una roca plana y móvil sobresalía de la superficie (R. Scotta, comunicación personal, 2021), la cual despertó el interés por extraerla; debajo de ella se encontró el primer individuo y se procedió a retirarlo. Al ampliar la excavación se identificó un segundo individuo, que también fue extraído. En asociación con estos dos entierros se halló un artefacto lítico tallado. Posteriormente, los restos humanos fueron entregados a la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba (en adelante, RPMA), en donde décadas más tarde se realizaron los primeros estudios (Fabra y González, 2019).

METODOLOGÍA

El trabajo de campo del 2021 consistió en la prospección y relevamiento sobre las márgenes del arroyo de la Palma. Se observaron perfiles sedimentarios para determinar la presencia de materiales arqueológicos y describir las características de los procesos de formación de suelo, como así también las características litológicas del área. Para la descripción del sitio se tomó en cuenta la distribución de los materiales arqueológicos en superficie, se registró el tipo de material y se posicionaron con GPS las estructuras; en este caso, morteros y conanas. Para ello se determinó la roca que se había utilizado de soporte y se siguió la propuesta de Pastor (2015) para su clasificación. Los artefactos fueron divididos en tres grupos tipológicos (Pastor, 2015): GT1, que incluye los morteros profundos de más de 10 cm de profundidad; GT2, morteros playos de menos de 10 cm de profundidad; y GT3, que corresponde a las conanas. Para los morteros fueron medidas las bocas (diámetro) y la profundidad. En el caso de las conanas, se tomaron en cuenta el largo, el ancho y la profundidad. Por último, en todos los casos se registró la forma.

El material lítico en superficie no fue recolectado y se realizó una descripción general con dos atributos (materia prima y clase artefactual). Un solo artefacto fue recuperado en momentos de la extracción de los restos humanos, que fue analizado según criterios de Aschero (1983) y Aschero y Hocsman (2004).

Con respecto a la descripción de la modalidad de inhumación, se tuvieron en cuenta el tipo de entierro, la posición del esqueleto y la disposición de los miembros inferiores y superiores, variables que han sido utilizadas por Fabra y colaboradoras (2009) durante el estudio de los patrones de inhumación en sitios arqueológicos de la provincia de Córdoba. Estos datos fueron obtenidos a partir de fotografías tomadas por los aficionados en el momento de la extracción, ya que no había ninguna documentación o registro escrito que acompañara los restos a su ingreso a la RPMA.

Para el relevamiento macroscópico de las variables tafonómicas se utilizó una lupa de mano de 15X sobre la superficie cortical de la totalidad de los especímenes óseos mayores a 2 cm, y se registró presencia y extensión de cada marca observada, las cuales fueron posteriormente cuantificadas utilizando el NISP (número de especímenes identificados por taxón) (Lyman, 1994). Las variables consideradas fueron: floriturbación y fauniturbación (Wood y Johnson, 1981), meteorización (Behrensmeyer, 1978) y fragmentación (Wood y Johnson, 1981; Barrientos et al., 2002). Finalmente, se consideraron el porcentaje de superficie preservada (Dantas, 2010) y el grado de integridad de la muestra (González, 2013).

El análisis bioantropológico consistió en la determinación del sexo biológico considerando rasgos morfognósticos del cráneo sugeridos por Buikstra y Ubelaker (1994) –el desarrollo, tamaño y robusticidad de la protuberancia externa del occipital, de los senos frontales, de la glabela, de los procesos mastoideos, de los arcos supraorbitarios y la eminencia mentoniana– y de pelvis según los rangos establecidos por Krogman e Isçan (1986) –los cuales varían en tres grados para el arco ventral, la concavidad subpúbica y la cresta isquiopúbica; en cinco grados para la escotadura ciática y en cuatro para el surco preauricular–; la estimación de lateralidad (Krogman e Isçan, 1986) y de estatura (Trotter y Gleser, 1952). La estimación de la edad fue realizada siguiendo la metodología propuesta por Lovejoy y colaboradores (1985) y Brooks y Suchey (1990), a partir de la observación de los rasgos de la superficie auricular y la sínfisis púbica. A su vez, se realizó de forma macroscópica, con lupa de mano 3X y de pie 10X, el análisis paleopatológico, en búsqueda de evidencias de lesiones compatibles con patologías infecciosas a nivel óseo –proliferativas: formación de hueso nuevo, lamelar o mixto; osteolíticas; mixtas sensuDeWitte (2014), Weston (2012) y dental (Lukacs, 1989; Ortner, 2003)–. Los criterios bajo los cuales se analizó el desgaste dental tuvieron en cuenta la metodología adaptada de Molnar (1971), que considera la superficie, y el grado de desgaste (Smith, 1984). El registro de los cambios entesiales se realizó de acuerdo con la estructura anatómica de las entesis en huesos largos de miembros superiores e inferiores, clavícula, pelvis y calcáneo. Para las de tipo fibroso se tomó la propuesta de Mariotti et al. (2007), quienes consideran tres grados de desarrollo de la robusticidad (1: leve; 2: marcado; 3: muy marcado). Para las de tipo fibrocartilaginoso se siguió la metodología de Henderson et al. (2016), quienes registran seis tipos de modificaciones óseas en dos zonas por cada entesis (formación ósea, erosión, cambio textural, macroporosidad, porosidad fina y cavitaciones) y con dos grados de desarrollo, con excepción del cambio textural, que solo registra uno. Con respecto a este último grupo de entesis, en las correspondientes al ligamento costoclavicular y al iliopsoas no se identifican las características definitorias de márgenes bien definidos y superficie lisa (Benjamin et al., 2002), por lo que los resultados obtenidos pueden ser sobreestimados (Salega y Grosskopf, 2022). Debido a esto, sus cambios se registraron con la primera metodología mencionada. Los cambios degenerativos articulares se identifican considerando la presencia/ausencia –y, en caso de presencia, su grado y extensión– de tres variables: osteofitosis, porosidad y eburnación, siguiendo la metodología de Buikstra y Ubelaker (1994) y Salega (2017), quien estableció un código de elaboración propio, basado en el método de los autores antes mencionados. Para ello, se revisaron todas las carillas articulares presentes.

Con respecto al análisis arqueobotánico, se obtuvieron datos de 16 muestras de tártaro (ocho por cada individuo) presentes en diversas piezas dentales, con la finalidad de identificar aquellos morfotipos diagnósticos (silíceos y almidonosos) que permitan plantear la relación de estas personas con las plantas. Para el procesamiento del material, se siguió la metodología propuesta por Musaubach (2012), mientras que para la identificación de la variabilidad fitolítica y almidonosa se utilizaron clasificaciones previas siguiendo al International Code for Starch Nomenclature (ICSN, 2011), Korstanje y Babot (2007) y Giovannetti et al. (2008), entre otros, que a su vez, fueron considerados al momento de establecer las asociaciones botánicas de los morfotipos encontrados.

RESULTADOS

Análisis del sitio y del material lítico asociado

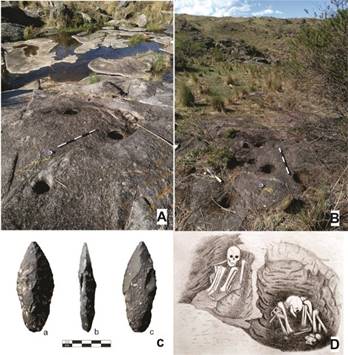

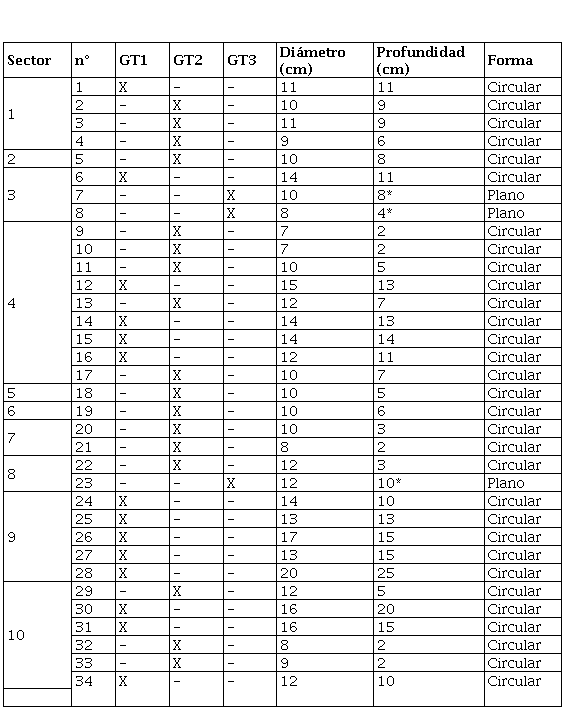

El sitio fue delimitado en un área de 4180 m. con la identificación de 34 estructuras de molienda distribuidas en 10 sectores (Tabla 1; Figura 2A, B). Cada uno de estos sectores presenta un número variable de morteros y conanas, con excepción de uno que presenta mayor cantidad (n = 9). Los más frecuentes (50%, n = 17) son los que corresponden al GT2 (morteros playos), seguidos por los GT1 (morteros profundos; 41%, n = 14), y en menor proporción GT3 (molinos o conanas), con un 9% (n = 3). Los diámetros y profundidades de los morteros profundos varían entre 20-11 cm y 10-25 cm respectivamente. Los diámetros y profundidades de los morteros playos varían entre 7-12 cm y 2-9 cm respectivamente. Todas las formas son circulares.

Tabla 1 Tipos de estructura de molienda, medidas y cantidades por sector del sitio Arroyo de la Palma 1. * Corresponde a medidas de largo y ancho (cm).

En toda el área del sitio se registró en superficie material lítico de cuarzo, que corresponde a 14 desechos de talla y dos instrumentos (raspadores). Con respecto al artefacto recuperado en el momento de la extracción de los restos humanos, se trata de un bifaz en estado inicial de 41 mm de largo, 16 mm de ancho, 7 mm de espesor, con un peso de 5,4 g. La materia prima es de buena calidad y corresponde a un basalto, que es característico de la zona, ya que se han registrado nódulos en los cauces de la cuenca de este sitio. El tamaño de este artefacto es mediano-pequeño, su forma base es una lasca y conserva el talón. Los negativos o extracciones llegan hasta el centro de la pieza en una de sus caras, con anchos que varían desde los 4 a 12 mm, y sus filos presentan aristas sinuosas (Figura 2C).

Los entierros humanos

La posición de entierro de ambos individuos fue recuperada a partir del análisis de las fotografías disponibles tomadas por los aficionados que realizaron la exhumación.. La identificación entre los restos humanos y aquellos que aparecían en las fotografías fue posible gracias a la fractura postmortemque poseía uno de los individuos en el frontal, que fue identificado como I1. Este individuo fue enterrado en posición decúbito dorsal con las piernas hiperflexionadas sobre el tórax y los miembros superiores por debajo de las piernas; mientras que el I2 se habría ubicado en posición decúbito lateral izquierdo con sus miembros inferiores semiflexionados hacia el cráneo. Pese a que su antigüedad es menor, se hallaba a una mayor profundidad con respecto al I1 (Figura 2D).

Análisis tafonómico

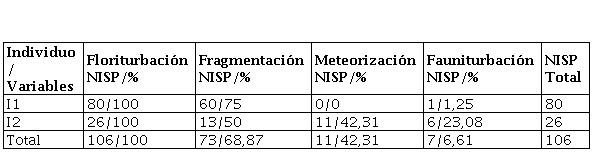

La muestra se encuentra conformada por un total de 106 especímenes óseos. Sobre ese NISP se calculó la frecuencia de las variables relevadas, considerando su presencia en cada uno de los individuos recuperados (Tabla 2). Las marcas de raíces (floriturbación) fue la variable que más afectó al conjunto óseo, ya que se observó en la totalidad de los elementos examinados en ambos individuos, con una cobertura de entre el 85% y 100% de la superficie cortical de cada espécimen. Con respecto a las fracturas, se presentaron en el 68,87% de los especímenes, las más frecuentes de las cuales son las de tipo transversal. En todos los casos, las fracturas fueron de tipo astillado, ocurridas en estado seco. Por otro lado, en el I1 no se observó ningún espécimen perturbado por procesos de meteorización, mientras que en el I2 se observaron 11 elementos óseos afectados en estadio tipo 1. Finalmente, se registró una baja frecuencia de especímenes con marcas provocadas por roedores (fauniturbación); particularmente se observaron en la vértebra cervical del I1 (n = 1) y en el hueso supraorbital, clavículas izquierda y derecha, diáfisis de fémur izquierdo y derecho, y diáfisis de peroné izquierdo del I2 (n = 6).

Con respecto al porcentaje de superficie preservada, se observa en el I1 un 8,75% de la muestra sin alteraciones tafonómicas, mientras que en el I2, el porcentaje disminuye levemente al 7,69%. Considerando el grado de integridad del total de los especímenes relevados en ambos individuos, se observó que el 54,72% del total de los elementos óseos presentan muy buen estado de conservación, mientras que el 33,02% exhibe buenas condiciones y un porcentaje menor se encuentra en un estado de preservación regular.

Análisis bioarqueológico

Individuo I

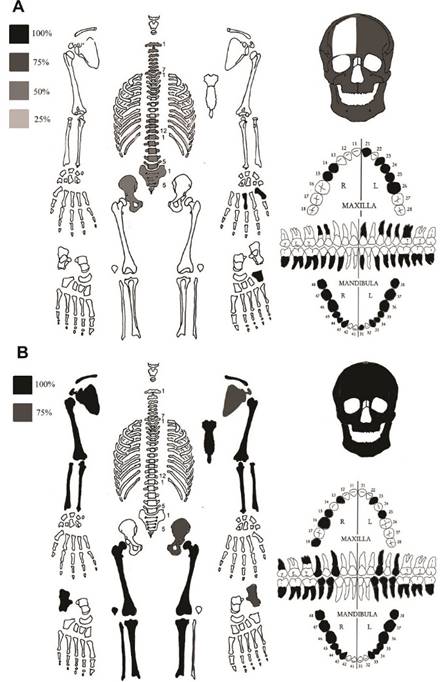

El I1 presenta el 24,27% de sus piezas esqueletales (Figura 3A). No se pudo relevar ninguno de los huesos largos del esqueleto poscraneal, debido a que no estaban presentes, lo que descartó la posibilidad de estimar su estatura y relevar lesiones en miembros superiores e inferiores. Se descartó que su ausencia fuera producto de la práctica de inhumación o de procesos posdepositacionales, sino que los remitimos a manejos de curaduría.

Figura 3 Grado de completitud de los elementos óseos y dentales recuperados para cada individuo, siguiendo a Buikstra y Ubelaker (1994). A) I1; B) I2.

Se registraron fracturas postmortem en el hueso frontal y margen supraorbital del cráneo, en costillas, vértebras y en la espina isquial del coxal derecho. La cintura pélvica se encontró representada únicamente por este último elemento y por el sacro.

Al momento de la determinación del sexo del individuo, los rasgos relevados de su cráneo –a excepción de la glabela, que no se pudo observar debido a la fractura del parietal–, a pesar de no ser considerablemente robustos, sugieren que se trata de un individuo masculino, lo cual complementa la determinación obtenida a través de la pelvis. La estimación de edad sugiere que se trató de un hombre adulto que murió cuando tenía entre 30 y 39 años.

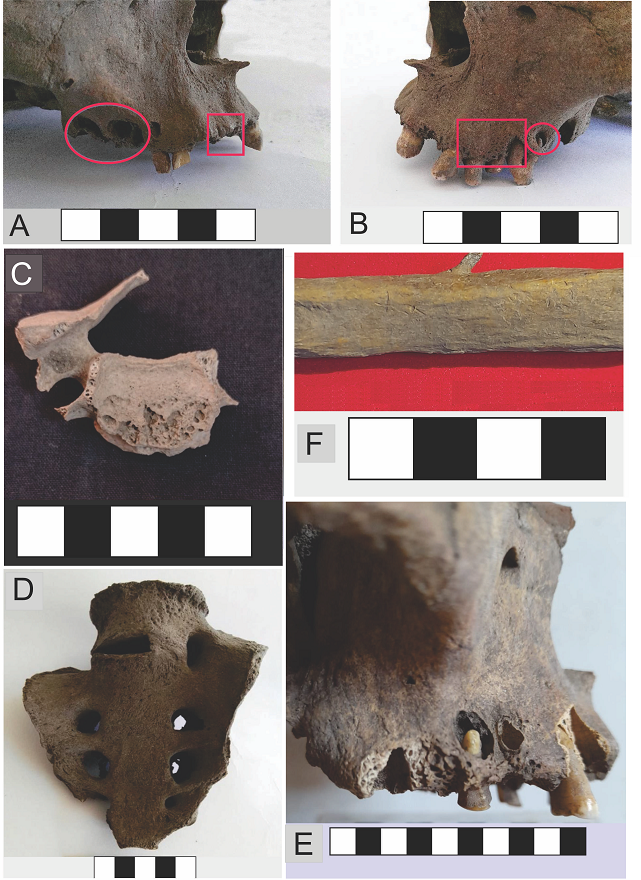

El maxilar y la mandíbula cuentan con un total de veinte piezas dentales. El estado de salud bucal no es bueno: se observaron diversas patologías (Figura 4A) que dan cuenta de un uso intensivo del aparato masticatorio, lo que provocó la pérdida de tres piezas dentales, lesiones periapicales, erupción compensatoria, microfragmentación y desgastes completos de la corona, en algunos dientes, hasta hacer funcionar la raíz como superficie oclusal. Se observa que la mandíbula presenta prognatismo. En general, el desgaste dental es muy severo, sobre todo en premolares y molares del maxilar, predominantemente con dirección hacia lingual. Además, presenta enfermedad periodontal en el maxilar izquierdo, de acuerdo con la retracción alveolar y la porosidad en el hueso circundante al alveolo a la altura del segundo y primer molar; mayor desarrollo de las zonas de inserción en la parte interna del maxilar, al mismo tiempo que mayor proyección ósea. El primer premolar se encuentra microfagmentado premortem en corona, con bordes regulares. En el caso del segundo premolar, se notó dislocación, oblicua de bucal a lingual. A la altura del segundo y primer molares, dada la retracción alveolar y la porosidad en el hueso circundante al alveolo, se consideró la probabilidad de enfermedad periodontal (Figura 4B).

En cuanto a las lesiones periapicales observadas en el primer, segundo y tercer molar derechos de este individuo, fueron cavidades con paredes lisas y márgenes circunscritos, por lo que se diagnosticaron como posibles granulomas o quistes. Estas patologías son relativamente comunes; no siempre un granuloma deriva en quiste, pero una vez formado este tiende a continuar expandiéndose en todas direcciones (Dias et al., 2007). La apariencia de las paredes de ambas cavidades, lisas y con bordes definidos, sin remodelación ósea en las paredes adyacentes, la diferenciaría de las lesiones apicales crónicas que tienen su desenlace en los llamados abscesos.

Figura 4 A) Pérdidas dentales ante mortem –PDAM– (rectángulo), lesiones periapicales y enfermedad periodontal, maxilar derecho, I1; B) posible granuloma en primer molar (círculo) y evidencia de enfermedad periodontal (rectángulo), I1; C) última vértebra lumbar semifusionada al sacro, I1; D) formación de hueso en peroné izquierdo, I2; E) abscesos, I2; F) lesión osteolítica, I1. Nota. Escala: cada cuadrado corresponde a 1 cm.

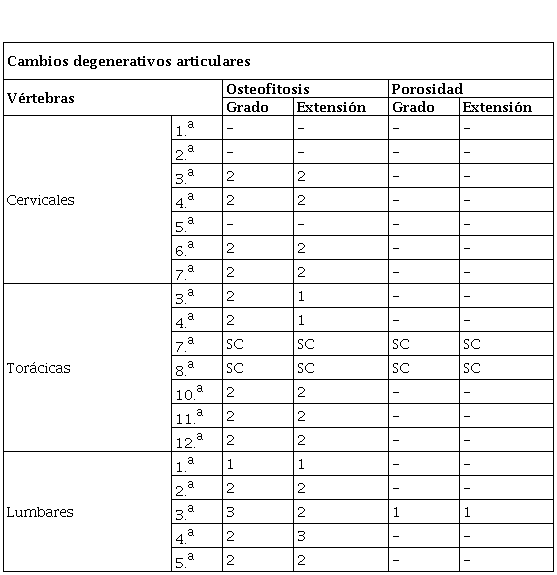

El análisis patológico se concentró en la columna por la ausencia del esqueleto apendicular. Se relevó osteofitosis en los márgenes articulares de los cuerpos vertebrales de la tercera, cuarta, sexta y séptima vértebras cervicales, y en las vértebras torácicas y lumbares. La cuarta vértebra cervical presenta pérdida de altura del cuerpo hacia anterior. En esa misma vértebra, se registró la presencia de una lesión osteolítica focalizada, en el aspecto anterosuperior del cuerpo vertebral, de bordes remodelados y con formación de hueso nuevo en la superficie de la lesión. Esta lesión osteolítica podría ser compatible con una infección de acuerdo con la clasificación de Appleby y colaboradores (2015) y Pandiani y colaboradores (2021), aunque no se descarta que pueda ser producto de cambios degenerativos articulares, debido a la formación de osteofitosis en el borde superior del cuerpo vertebral (Figura 4C). En la zona lumbar de la columna se notó porosidad leve en cara posterior y anterior de los cuerpos vertebrales. Además, se observó osteofitosis y porosidad en vértebra sacra (Tabla 3).

En cuanto al sacro, se notó que el primer segmento adquirió características lumbares y se encuentra semifusionado (Figura 4D). Este proceso congénito es denominado lumbarización de la primera vértebra sacra (Barnes, 2012). Es resultado del desplazamiento del borde divisorio de las vértebras hacia abajo, entre el primer y segundo segmento del sacro, o bien de un error en la segmentación durante el proceso de formación. Ante estas dos probables causas, usualmente a esta condición se la indica como presencia de vértebras transicionales, dada la dificultad de discriminación en materiales arqueológicos (Barnes, 2012). Su expresión (semifusionada) es descrita como las más propensas a producir dolor lumbar y ciática (Barnes, 2012). Además, puede llevar a otras patologías, como escoliosis secundaria (Rodríguez Martín, 1995), rotación de la columna inferior (Barnes, 2012), protusiones discales y cambios degenerativos articulares.

Individuo 2

Por su parte, el I2 tiene 15,53% de representatividad de partes anatómicas (Figura 3B); están ausentes costillas, vértebras, coxal derecho, huesos de las manos y de los pies, a excepción del calcáneo. En cuanto a las piezas dentales, se identificaron un total de 18, con mayor representación de los caninos, premolares y molares; tres de ellos son restos radiculares. A diferencia del I1, se observaron lesiones periapicales crónicas que tuvieron como resultado abscesos en ambas lateralidades del maxilar, a la altura de los segundos y terceros molares.(Figura 4E). Se observaron diferencias en el grado de desgaste dental, leve en los caninos, moderado en los premolares y severo hacia los molares. En general, el desgaste fue plano.

Siguiendo la misma metodología y consideraciones que para el I1, se estableció su sexo masculino, con una edad comprendida entre los 35 y 39 años al momento de su muerte. Se calculó su talla teniendo en cuenta la medida de longitud de la mayor parte de huesos largos, y se estableció una estatura mínima de 1,61 m y una máxima de 1,68 m.

A partir de la observación macroscópica de los restos óseos surgió que el cráneo de este individuo fue deformado intencionalmente, por medio de la compresión de las partes anterior y posterior de la caja craneana. Siguiendo la propuesta clasificatoria de Imbelloni (1924-1925), se corresponde con el tipo tabular oblicuo. Además, se registró desgaste de la fosa glenoidea del omóplato derecho, lo que permite suponer el uso predominante de esa lateralidad, siguiendo la propuesta de Krogman e Isçan (1986); y la presencia de formación de hueso en forma de proyección aguzada en la parte media de la cara lateral de la diáfisis del peroné izquierdo, sin evidencia de reacción perióstica asociada (Figura 4F).

En cuanto a los cambios degenerativos de las articulaciones, se identificó la presencia de osteofitosis en ambas fosas glenoideas de los omóplatos y en las epífisis proximales de ambos cúbitos, y de eburnación en la epífisis distal del húmero izquierdo, todos en grado 1 (leve) y extensión 1 (menor a 1/3 de la superficie). Y con respecto a la presencia de cambios entesiales, en ambas lateralidades se registró robusticidad marcada (grado 2) en las inserciones del trapecio, deltoides, psoas ilíaco, glúteo mayor y sóleo; y robusticidad muy marcada (grado 3) en el ligamento costoclavicular (método de Mariotti et al., 2007). Para el lado derecho se suma la presencia de formación ósea grado 1 en el tendón patelar y el tríceps sural; mientras que para el lado izquierdo se identificó erosión en supraespinal e infraespinal (en grado 2 y 1, respectivamente), así como formación ósea en subescapular, semimembranoso y tendón patelar, todos en grado 1 (método de Henderson et al., 2016).

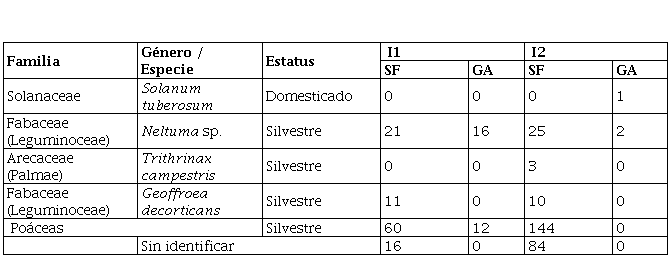

Análisis arqueobotánico

En el I1 se recuperaron una importante cantidad y variedad de morfotipos silíceos (n = 108) y una menor cantidad de granos de almidón (n = 28). Con respecto a los elementos fitolíticos, se presentaron en mayor abundancia las formas en cono truncado (n = 32), prismáticas (n = 26) y circulares (n = 21), seguidas por aquellas rectangulares (n = 11), en silla de montar (n = 8), bilobadas (n = 5), oblongas (n = 4) y aguzadas (n = 1). Los elementos almidonosos se presentaron mayormente en formas circulares (n = 19); en menor cantidad, se encontraron formas poligonales (n = 7) y ovales (n = 2). Por otro lado, varios de los granos de almidón hallados presentaron diversas alteraciones asociadas con la exposición de los vegetales a fuentes de calor, tales como hinchazón general, centros oscuros y pérdida de birrefringencia, lo que nos podría indicar el tostado o hervido de diversas partes de la planta, tales como frutos y/o tubérculos (Babot, 2003).

Con relación al I2, los elementos fitolíticos (n = 191) más abundantes se presentaron principalmente en formas prismáticas (n = 67), seguidos por las formas en cono truncado (n = 59), circulares (n = 27) y rectangulares (n = 10); también se encontraron formas bilobadas (n = 5), oblongas (n = 8), buliformes (n = 3) y esféricas equinadas (n = 3). A su vez, se observaron tres granos de almidón circulares, uno de los cuales presentó daño en su cruz de extinción (Tabla 4, Figura 5).

Tabla 4 Fitolitos de sílice y granos de almidón encontrados en el cálculo dental por individuo. SF: silicofitolitos; GA: granos de almidón.

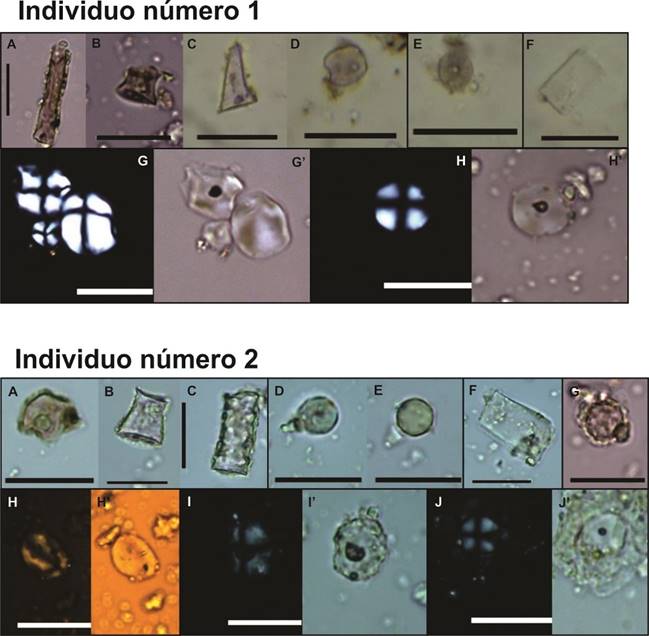

Figura 5 Microrrestos vegetales registrados para ambos individuos. I1: A) Elemento prismático afín a Pooides; B-C) morfotipos en cono truncado afines a Danthonioides; D) elemento en forma de silla de montar afín a Chloridoides; E) silicofitolito circular afín a Neltuma sp; F) morfotipo poliédrico afín a Geoffroea decorticans; G-G’, H-H’) granos de almidón de morfologías circular y poligonal afines a Neltuma sp. I2: A-B) morfotipos en cono truncado afines a Danthonioides; C) elemento prismático afín a Pooides; D-E) silicofitolitos circulares afines a Neltuma sp.; F) morfotipo poliédrico afín a Geoffroea decorticans; G) elemento globular rugoso afín a Arecaceae; H-H’) grano de almidón ovalado afín a Solanum tuberosum; I-I’, J-J’) granos de almidón de morfología circular afines a Neltuma sp. Escala: 20 µm.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El aporte de varias líneas de investigación permite una aproximación integral al estudio de un sitio del sur del valle de Punilla, Arroyo de las Palmas 1, con ocupaciones prehispánicas cazadoras-recolectoras y productoras de alimentos del Holoceno tardío inicial y final respectivamente. La combinación de varios factores, como su ubicación entre las Sierras Grandes y los fondos de valle, un curso de agua permanente, actividades de procesamiento y manufactura de recursos vegetales y líticos (evidenciados por áreas de molienda comunitarias e instrumentos y desechos), entierros humanos de diferente temporalidad, hacen de este lugar un espacio estratégico. Existen ciertas similitudes entre este emplazamiento y otros en áreas adyacentes recientemente prospectadas. A 3,6 km se halla el sitio Águila Blanca 1, con características similares en cuanto a la distribución de artefactos de molienda y materiales en superficie. A 6,6 km se encuentra Quenti 1, también con una concentración de estructuras de molienda; y a 6,5 km, Caaguazú 1, con entierros humanos, hallados recientemente, uno de ellos con un fechado de 1480 ± 50 años 14C AP (LP- 3790) (Figura 1). Sin embargo, en ninguno de ellos se registró, por el momento, la asociación de entierros humanos con estructuras de molienda. Otros emplazamientos cercanos presentan un número variable de morteros, generalmente asociados al curso de agua principal, el río Icho Cruz (Pastor, 2015). En este contexto, se ha propuesto la realización de actividades grupales de caza y procesamiento vegetal, con un traslado de alimentos hacia estos espacios para el consumo colectivo en el marco de festividades y rituales, como indican fuentes históricas. De esta manera, las “juntas y cazaderos” representan lugares de reproducción comunitaria y de negociación en el marco de competencias territoriales. Si bien el sitio presenta dos cronologías diferentes, es difícil atribuir esta área de molienda a una o ambas temporalidades, aunque frecuentemente han sido asociadas a ocupaciones productoras de alimentos del Holoceno tardío final, con la función de procesar productos vegetales, faunísticos o minerales (Pastor, 2015).

El análisis de las estructuras de molienda demuestra que la mitad del total relevado está conformada por morteros playos (GT2). Sin embargo, los profundos (GT1) representan también un número importante; muy poco frecuentes son las conanas (GT3). Este equilibrio en la representación de dos de los grupos tipológicos es una situación minoritaria que también fue observada en el análisis de la infraestructura de molienda procedente del valle de Punilla y Pampa de Achala (Pastor, 2015); en el que se proponía que el GT1 es más frecuente en el valle y el GT2 en la pampa. De este modo, se podría atribuir esta área de molienda a una zona "intermedia" en este paisaje social, entre el valle y la pampa. A partir de ello, es interesante destacar que, en algunos casos, los morteros se distribuyen en los alrededores de los sitios residenciales agrícolas, aunque la mayoría de las veces se encuentran en las diferentes áreas y microambientes de las sierras (Pastor, 2015). Esta última opción sería el caso de estudio, en donde no hay evidencias de tareas de cultivo en las proximidades; uno de los sitios residenciales agrícolas más cercanos registrados es la localidad arqueológica Huaycondo, a 9,3 km (Figura 1).

Las evidencias de tareas de talla y de confección de instrumentos, como los raspadores de cuarzo hallados en el sitio, de manera similar a otros hallados en sitios cercanos, indican que probablemente algunas tareas de formatización se realizaron en el lugar. No puede aseverarse si los instrumentos fueron utilizados en tareas de procesamiento de algún recurso vegetal o faunístico, teniendo en cuenta la condición estratégica del emplazamiento. Para ello se necesitan estudios de base microscópica. Por otra parte, el bifaz hallado junto a los restos podría interpretarse como parte de un ajuar, aunque la presencia de más artefactos en la superficie y la falta de un registro sistemático en el momento de las excavaciones ponen en duda esta posibilidad. Este artefacto –en estado inicial de manufactura– probablemente no fue tallado en el lugar, debido a que no se registraron núcleos o desechos de talla de esta materia prima, puesto que se lo ha recuperado en un contexto sin control estratigráfico. Tanto el basalto como el cuarzo son, respectivamente, materias primas locales de muy buena y buena calidad para la talla. El basalto se registra en forma de nódulos en los cursos de agua de esta misma cuenca, siendo un tipo de depósito secundario. El cuarzo fue registrado en varias canteras-taller ubicadas en Pampa de Achala, y se ha planteado su traslado hacia zonas del valle. Si bien hay otros afloramientos de cuarzo en esta área, no se han podido identificar canteras-taller. Asimismo, se han registrado nódulos de cuarzo en los cursos de agua, sin embargo, la calidad de la materia prima es menor (Sario et al., 2022a).

A partir de la reconstrucción de las formas en las que fue inhumado uno de los individuos hallados en el sitio (I1), puede destacarse la presencia de una roca plana en la superficie. Un caso similar de hallazgo de restos humanos en esta área menciona que "Un poco encima de los restos encontrábanse colocadas unas lajas de piedra que los cubrían y los resguardaban del agua" (Marechal, 1943, p. 223). Otra mención del mismo autor que hace referencia al lugar y al ajuar dice: “No muy lejos del Cerro de la ‘Doña’ en la barranca de un arroyo, después de una creciente las aguas habían descubierto restos humanos, y que cubría el tórax, hasta la cintura, una pieza de metal en forma de coraza” (Marechal, 1943, p. 223).

Se trataría de una práctica inusual en la región de la cual se han detectado muy pocos casos, uno de ellos en la sección sur del valle de Traslasierra, en el sitio Resfaladero de los Caballos 1 (Díaz, 2016). Este autor describe un entierro doble de inhumación simple de dos individuos masculinos, en una tumba construida en positivo, delimitada por piedras y posteriormente tapada con rocas semiaplanadas y capas de tierra. La cronología arrojada por datación radiocarbónica al individuo 1 es de 2952 ± 53 14C años AP, y al individuo 2, de 3436 ± 54 14C años AP (Díaz, 2016).

La sepultura de Resfaladero de los Caballos 1, al igual que el sitio aquí presentado, estuvo asociada a un área de actividades múltiples. La delimitación del entierro y la acentuación de su visibilidad podrían sugerir la necesidad de los grupos de demarcar el territorio para la explotación de los recursos allí presentes (Díaz, 2016). Se trata de un sitio que fue reocupado al menos en dos momentos temporales espaciados, lo que sugiere una elección reiterada de las mismas áreas de inhumación.

La modalidad de inhumación para el I1 del sitio Arroyo de la Palma 1 –decúbito dorsal con las piernas hiperflexionadas en el tórax y los brazos ubicados por debajo de ellas– es poco frecuente en la región serrana de Córdoba, donde se han registrado, en general, patrones vinculados con modalidades decúbito lateral derecho o izquierdo, con hiperflexionamiento de los miembros superiores e inferiores (Fabra et al., 2009), similares a la registrada para el I2. Los análisis tafonómicos permitieron inferir cómo diferentes procesos y/o agentes afectaron al conjunto óseo. El alto porcentaje registrado de marcas de raíces indica que los elementos óseos estuvieron en contacto con vegetación, que produjo marcas profundas en la superficie cortical y ha generado un patrón dendrítico con surcos irregulares y multidireccionales (Wood y Johnson, 1978). A su vez, es importante destacar que todas las fracturas observadas son postmortem, con superficie astillada y en estado seco. Con respecto a la meteorización, se observó únicamente en 11 especímenes del I2, y en todos los casos en el primer estadio. Esto sugiere que los elementos óseos estuvieron expuestos al medio externo por un breve periodo de tiempo. Finalmente, las marcas dejadas por los roedores se encontraron principalmente en la diáfisis de huesos largos, tales como fémur y peroné, y se registraron de forma aislada. Si bien la totalidad de los especímenes presenta su superficie cortical afectada por alguna de las variables tafonómicas consideradas, el mayor porcentaje del conjunto en general se encuentra en un estado de conservación "muy bueno", lo cual indica que no fue dañada la estructura natural del hueso.

Con relación al análisis bioantropológico del I1, la información recuperada –sobre todo a partir de los dientes y la columna vertebral– permite conocer acerca de la nutrición, calidad y estilo de vida de este individuo. Los rasgos observados en su mandíbula, relacionados con el prognatismo y su desgaste dental, podrían brindar información respecto de una intensa actividad masticatoria. Ello repercutió en un desgaste dental severo, lo que posiblemente haya sido la causa del desarrollo de lesiones periapicales de forma extensa que son visibles sobre todo en la superficie facial de su boca. Para poblaciones cazadoras-recolectoras del centro-norte de Mendoza se ha propuesto una relación similar, entre la prevalencia de lesiones periapicales y el grado de desgaste dental (Pandiani et al., 2018).

Además, este individuo presentó una condición congénita en su columna vertebral, que posiblemente haya provocado dolores en la parte baja de su espalda (Adibatti y Asha, 2015) que desmejoraron su calidad de vida pero no impidieron su desenvolvimiento en actividades físicas que le requirieran esfuerzos. Asimismo, se observaron a lo largo de su columna cambios degenerativos articulares que incluso podrían estar vinculados con este defecto. En la bibliografía paleopatológica, los casos descritos relacionados con esa malformación son escasos (Adibatti y Asha, 2015; Andrade y Araneda, 2020). Para las sierras de Córdoba, Fabra y Salega (2016) discuten casos de lumbarización o sacralización con ejemplos de varios individuos de la zona. En individuos de Patagonia centro-meridional durante el Holoceno tardío, García Guraieb (2010) observó que la presencia de sextas vértebras lumbares es una anomalía relativamente frecuente.

En el caso del I2, su salud general se vio comprometida a causa de las lesiones periapicales crónicas que desarrolló en sus maxilares. La formación de tejido óseo en el peroné izquierdo podría sugerir un evento traumático en su vida o una serie de actividades rutinarias de alto impacto. Siguiendo la descripción de Ortner (2003) para anomalías óseas relacionadas con traumas, podría corresponderse con una miositis osificante traumática, la cual refiere al daño provocado en zonas de inserción muscular, que ocasionan una lesión por aplastamiento del músculo contra el hueso. Este tipo de lesión puede producir un hematoma que con el tiempo suele disolverse. Sin embargo, el tejido muscular puede responder al trauma produciendo hueso nuevo en la zona. Otra posibilidad es que se trate del desarrollo de una formación ósea asociada con el uso intensivo de un músculo, dada su manifestación poco severa (Buikstra, 2019). Esto, a su vez, podría estar en consonancia con la presencia de cambios entesiales, que sugieren una robusticidad marcada en la tibia y el fémur. No obstante, estos cambios se encuentran en ambas lateralidades, mientras que la formación ósea antes señalada solo se registró en el peroné izquierdo. Sin embargo, tampoco podría descartarse la coocurrencia de ambas causas, ya que los cambios en sitios de entesis también se han relacionado con traumas, sobre todo a escala micro (Resnick y Niwayama, 1983; Villotte y Knüsel, 2013; Henderson et al., 2016).

En cuanto a los resultados del análisis arqueobotánico, los diferentes morfotipos silíceos y almidonosos encontrados en las muestras de los dos individuos sugieren el consumo de distintas plantas silvestres ampliamente disponibles en la zona, tales como el algarrobo (Neltuma sp.) y el chañar (Geoffroea decorticans), con evidencias de consumo en tiempos prehispánicos (Korstanje y Babot, 2007; Medina et al., 2009). No obstante, en el I2 se registró la presencia de silicofitolitos esféricos equinados, afines a la familia de las palmeras (Arecaceae), los cuales fueron asociados particularmente la especie Trithrinax campestris “palma caranday” (Benvenuto et al., 2015; Tavarone et al., 2021). Con respecto a las plantas cultivadas halladas en este mismo individuo, se determina la posible presencia de Solanum tuberosum “papa”, a partir de la identificación de un grano de almidón con atributos morfológicos que permiten asociarlo a esta especie (Korstanje y Babot, 2007). A su vez, fue posible observar que varios de los granos afines al género Neltuma sp. mostraron evidencia de daño consistente con la exposición al calor, la manipulación y el procesamiento de alimentos, como lo demuestran las alteraciones tales como grietas, distorsión, superficie quebrada, una cruz de extinción expandida e hinchazón general (Babot, 2003). No se encontraron microrrestos compatibles con Zea mays, lo cual hubiera sido esperado en el I2 en función de su cronología y los valores isotópicos obtenidos (Tavarone et al., 2020), que sugieren un cambio en su alimentación, en comparación con los valores obtenidos para el I1. Por lo tanto, la proximidad a los bosques de chañar y algarrobo es congruente con la identificación de fitolitos en el tártaro dental de los dos individuos. En el caso de I1, el análisis indica la existencia de una dieta mixta, en la cual los recursos silvestres fueron consumidos de manera continua e intensiva, como fue planteado por Medina y colaboradores (2016), Fabra y González (2019) y Tavarone y colaboradoras (2021) para esta microrregión, donde los patrones de subsistencia y movilidad eran flexibles y los grupos se trasladaban por diferentes ambientes para aprovechar los recursos agrícolas y silvestres. Estos resultados resultan acordes con la información arqueológica, isotópica y arqueobotánica (Fabra y Gonzalez, 2019; Tavarone et al., 2021) disponible para la región serrana de Córdoba, para la cual se ha propuesto una dieta mixta, en los términos de Coltrain y Leavitt (2002) y Giardina y colaboradores (2014). Es decir, dietas basadas en la ingesta de vegetales con patrón fotosintético C. y C., o herbívoros consumidores de dichos vegetales, y cambios a mediados del Holoceno tardío a partir de la incorporación del cultivo de vegetales, en particular el maíz, que cuenta con patrón fotosintético C..

Este sitio da cuenta de una ocupación de larga data en el lugar, con una asociación entre áreas de inhumación y de molienda colectiva que es poco frecuente en la región central de Argentina, y ha sido registrada en otros sitios como El Alto (Díaz, 2016) y Cerro Colorado (Tissera et al., 2019), donde también se combinaron estas prácticas sociales. En particular, este espacio constituye parte de un entramado de sitios que cumplió un rol estratégico y de gran importancia para las personas que transitaron a lo largo del tiempo en el sur de Punilla.