Introducción

El sitio Mariano Miró (35° 01´ 31.1” latitud sur y 63° 48´ 71.1” longitud oeste) fue un pueblo fundado en el departamento de Chapaleufú, provincia de La Pampa (Argentina) (Figura 1). Se ubicó en las proximidades de la estación del ferrocarril homónima al sitio sobre la base de un contrato de arrendamiento. Estuvo habitado desde 1901 hasta probablemente 1913, cuando fue despoblado y abandonado paulatinamente a raíz de la culminación del contrato de alquiler (Pineauet al. 2014). Esta dinámica de cortas fundaciones y paulatinos abandonos fue un proceso característico del período en la región

“El arrendatario era implacablemente desplazado de parcela en parcela porque el estanciero necesitaba la tierra para criar vacunos u ovinos. Los intereses pastoriles aceptaron la agricultura como paso inicial para la formación de alfalfares, pero arrendaban la tierra a los chacareros sólo el tiempo suficiente para que arasen el suelo y preparasen la tierra para el pastoreo. El terrateniente también prefería el arriendo a corto plazo, que permitía aumentos periódicos de la renta” (Scobie y Mazia1968: 44-45).

Figura 1: Ubicación del sitio arqueológico Mariano Miró en el norte pampeano. Se observa la red ferroviaria que recorre el área.

Mariano Miró fue un pueblo de 500 habitantes constituidos principalmente por inmigrantes de origen europeo quienes se habrían asentado en un primer momento en las provincias de Córdoba y de Santa Fe y posteriormente se desplazaron hacia la provincia de La Pampa. El emplazamiento del pueblo cercano a la estación de ferrocarril implicó un constante flujo de habitantes a lo largo de su período de ocupación.

El equipo de investigación arribó en 2011 por pedido de la Secretaría de Cultura de la provincia posteriormente a la recolección de materiales realizada por una maestra y sus alumnos y alumnas de una escuela rural cercana. Los artefactos habían sido hallados en superficie y en una excavación en un marco de un proyecto escolar y fueron exhibidos en la Feria de Ciencias Provincial.

Una vez estudiado el contexto y las condiciones geomorfológicas del terreno se trazaron 14 transectas en sentido oeste-este divididas en siete sectores y se pasó el detector de metales para determinar concentraciones subsuperficiales al tiempo que se recolectaron todos los materiales de superficie. A partir de los resultados de la recolección, particularmente de la dispersión de los materiales, se determinó que el sitio arqueológico tendría un área de 39.200 m2. Finalmente, se realizaron 23 sondeos, dos cuadrículas y tres trincheras teniendo en cuenta el material recuperado en superficie y las características del área. La muestra proveniente de la excavación está constituida por materiales vítreos, lozas, gres, restos óseos, metales y materiales de construcción (Landa et al 2018; Pineau y Andrade 2018).

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto UBACyT “Abordaje arqueológico del paisaje rural en el noreste de La Pampa (1880-1930). Red de interacciones sociales a partir de materiales y vías de circulación” el cual tiene como objetivo general determinar la construcción social del paisaje rural de los primeros colonos del noreste de la provincia de La Pampa (1885-1930) a partir de su cultura material y su relación con el contexto sociohistórico.

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados del análisis morfológico-funcional de los 13.510 fragmentos vítreos provenientes del sitio. Dicho análisis buscó establecer la adscripción temporal y procedencia de estos elementos con el fin de determinar posteriormente la permanencia o cambios de prácticas de consumo de los habitantes de Mariano Miró.

Contexto histórico

Dondequiera las vías del ferrocarril penetraban en estas praderas, aparecían aldeas a intervalos de 15 a 30 kilómetros. Con frecuencia no eran otra cosa que dos hileras de casas sencillas, frente a un ancho camino de tierra. Una estación de ladrillo, de aspecto incómodamente británico en esos alrededores desnudos, constituía el foco de la calle y el caserío. Los pueblos que gozaban de una antigüedad mayor y de alguna prosperidad podían jactarse de una iglesia y un edificio municipal, todo ello en torno de una plaza que todavía era dominada por la estación(Scobie y Mazia 1968: 12).

Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX se sucedieron en el país una serie de transformaciones político-económicas a la par del desarrollo capitalista en Europa y América del Norte. En consecuencia, el desarrollo económico productivo en zonas rurales se vio impulsado por el crecimiento del sector industrial en países europeos dando como resultado un constante flujo de bienes manufacturados y personas desde Europa hacia Argentina por un lado, y materias primas desde Argentina hacia Europa por el otro. De esta manera, durante el período en estudio, el territorio argentino fue ampliamente poblado por inmigrantes tanto del norte, predominantemente, como del sur de Italia (Scobie y Mazia 1968).

La denominada Conquista del Desierto llevada a cabo entre 1878 y 1879 por parte del Estado Nacional exterminó a las poblaciones originarias que habitaban las fronteras de la pampa y la Patagonia nororiental Estas tierras fueron distribuidas entre las pocas manos que financiaron dicha campaña quedando grandes extensiones de tierra en pocos dueños. No hubo una ocupación efectiva sino hasta principios del siglo XX consecuencia de la inmigración europea que arrendó pequeñas porciones de tierra para dedicarse a la producción agropecuaria.

Este proceso de repoblamiento llevó al desarrollo de un mercado dinámico de compra y venta de tierras a bajo precio como consecuencia de su gran disponibilidad. Los documentos del período comprendido entre 1880 y 1913, momento en el cual se produjo un amplio avance de la frontera productiva a costa del aniquilamiento de grupos indígenas, indican el aumento en el costo de estas tierras generando que sus precios se multiplicaron por diez a causa de su privatización dado que en ellas se desarrollaron proyectos de inversión tanto tecnológicas como productivas que hicieron a “la tierra una mercancía cada vez más valorizada que se compraba y vendía de manera similar a los valores de la bolsa” (Zeberio 1999: 308).

A partir de las transformaciones y del crecimiento demográfico tanto interno como por migraciones al país, se produjo un aumento de la demanda de bienes de consumo particularmente en aquellas zonas productivas que contaban con una gran cantidad de mano de obra consumidora. Consecuentemente, este hecho provocó un aumento en la producción interna de bienes manufacturados. De esta forma, se produjo el desarrollo de un mercado unificado de bienes y servicios lo que generó una paulatina masificación de bienes de consumo evidenciada en el incremento de comerciantes mayoristas e introductores que se dedicaban a enviar tanto bienes nacionales como importados hacia el interior del país (Rocchi 2010). En este contexto, el comercio se vio facilitado por la construcción de extensas redes ferroviarias que posibilitaron, junto con el desarrollo de un sistema de telégrafos, la integración económica del territorio.

En síntesis, “este modo productivo se organizó alrededor de instituciones tales como la propiedad privada, el trabajo asalariado, la producción para el mercado y una nueva organización política: el Estado nacional” (Marcaida y Scaltritti 2008: 45).

Marco teórico

El objetivo de este trabajo es caracterizar a la muestra de materiales vítreos recuperados en el sitio Mariano Miró. Esto nos permitirá posteriormente, con un enfoque comparativo, analizar los cambios en las prácticas de consumo que podrían haber ocurrido con el ingreso de nuevos pobladores al norte pampeano.

Definimos los conceptos de prácticas y de consumo siguiendo los desarrollos de Michel de Certeau. Este autor analiza la vida cotidiana poniendo en foco en las prácticas no discursivas (como podría ser la alimentación, las prácticas de salud, entre otras) ya que son ellas las que constituyen y estructuran los aspectos de la rutina diaria. Estas prácticas de la vida cotidiana son “maneras de hacer” y, en este sentido, el consumo es una práctica activa, creativa, con significados múltiples. Estas maneras de hacer “no obedecen a una determinación individual. Forman repertorios colectivos, que pueden reconocerse en los modos de utilizar el lenguaje, de administrar el espacio, de cocinar, etc.” (de Certeau 1996:49).

Entre las prácticas cotidianas, de Certeau va a focalizarse en las “prácticas ordinarias de consumo”. Este autor les otorga un rol creativo a estas prácticas (como el consumo) y a los grupos que las llevan a cabo. El consumo es entendido como las diversas, múltiples, espontáneas y creativas “maneras de hacer” que tienen los distintos grupos sociales con los productos impuestos por el orden político-económico dominante o cualquier otro tipo de orden (de Certeau 1996).

Siguiendo con esta idea del consumo como una práctica activa, García Canclini afirma que “(…) El consumo no tiene por finalidad únicamente la posesión de un objeto o la satisfacción de una necesidad material, sino también definir y reconfirmar significados y valores comunes, crear y mantener una identidad colectiva. (…)” (García Canclini 1997:77)

Por lo tanto, el consumo de un objeto no significa solamente tenerlo accesible, sino que nos informa respecto a las prácticas o maneras de hacer que tienen los usuarios. Al respecto, los objetos que llegaban al pueblo de Mariano Miró podían ser masivos y variados, sin embargo, cuáles fueron consumidos y utilizados por sus habitantes responde a reforzar y recrear una identidad colectiva.

La llegada constante de inmigrantes europeos implicó que el incipiente Estado se abocara a la legitimación de su poder y “la cuestión de homogeneización cultural ocupó el primer lugar en la agenda” (Marcaidaet. al 2008: 46). En consecuencia, los líderes intelectuales y políticos se encargaron de la construcción de un pasado común, de la imposición de una lengua nacional y de la creación de una serie de rituales que evocaran a la patria. Así, las pautas de consumo entendidas como un proceso activo individual y social demuestran que, dado este contexto, sirvieron para la construcción y el desarrollo de identidades colectivas proyectadas en ese ser nacional a partir de la propaganda, la publicidad y la inserción del país en el sistema mundial capitalista (Rocchi 2010).

Se observa entonces que, “mediante la explotación de innovaciones tecnológicas en transporte, comunicaciones, producción en escala y publicidad nacional, las grandes empresas construyeron paulatinamente un mercado masivo para bienes de consumo (tanto a escala nacional como mundial)” (Lluch 2013: 7). Consecuentemente, a mediados del siglo XIX surge la necesidad de regular la emergencia de distintas marcas de bienes y alimentos. De acuerdo con Lluch, “desde la perspectiva jurídica, las marcas son signos que permiten distinguir un producto o servicio de otros del mismo género” (2013: 5). Dado que ellas influyen en las pautas de consumo, resulta significativo el hallazgo de ciertos tipos de marcas en el contexto rural que es el sitio Marino Miró.

Metodología

El área estudiada presenta un relieve uniforme, precipitaciones que varían entre los 450 y los 600 milímetros anuales, vientos medios y fuertes que corren de Noroeste a Sudeste y una pendiente regional en sentido Oeste-Este que marca la dirección de escurrimiento del agua subterránea (Frieboes 1968). En la zona se hallan dos acuíferos a profundidades de 18 m y 45 m respectivamente, y si bien las aguas son aptas para el consumo presentan altos niveles de salinidad (Frieboes 1968).

En el sitio se realizan periódicas tareas de siembra y cosecha de plantas principalmente forrajeras que generan remoción de sustrato y consecuentemente la alteración física del material arqueológico y su redepositación (Landa et al. 2014; Pineau y Andrade 2018). En general, los suelos del área estudiada y la zona circundante están formados por compactación de limos y gran parte de sustratos provenientes de formaciones medanosas (Frieboes 1968).

Para este trabajo se realizaron tres bases de datos correspondiente a muestras de excavación (N= 4326), de transectas (N= 8349) y la recolección realizadas por alumnos y alumnas de la escuela rural (N=835) en las cuales se documentaron una serie de variables que dieran cuenta, en última instancia, el tipo de recipiente vítreo representado y en consecuencia determinar tanto su uso como su origen.

La muestra que se ha recuperado en la recolección superficial sistemática que realizaron el equipo arqueológico es el mayor grupo de fragmentos recobrados y, si bien nos brindan información importante respecto a la variabilidad de los fragmentos vítreos recuperados, al ser de superficie y dadas las tareas agrícolas del predio se desconoce su contexto de depositación y no es posible realizar asociaciones con otros elementos. Los materiales que se han recuperado en excavación nos brindaron la mayor cantidad de información ya que se conoce su contexto de depositación y se han podido remontar algunas piezas y asociar con los otros materiales descartados en el mismo depósito. Los fragmentos que conforman el grupo recolectado por estudiantes de la escuela rural y su maestra poseen el sesgo de que al realizar esta tarea solo se recuperaron los materiales que por color, tamaño o decoración eran más atractivos, descartando otros fragmentos o materiales asociados a los mismos. Por otra parte, se desconoce su ubicación en el sitio y si proviene de superficie o de la excavación que se realizó en una oquedad del terreno. Más allá de las características particulares de cada uno de los conjuntos, todos ellos nos brindan información relevante respecto a los objetos de vidrio utilizados por quienes habitaron el poblado de Mariano Miró.

Los criterios a utilizar en la descripción se seleccionaron de acuerdo con las características generales de la muestra y se elaboró una ficha donde se consignaron las siguientes categorías de análisis que ya fueron utilizadas en trabajos previos (Pineau y Lois 2005; Pineau 2006):

* Datos de la pieza (número de inventario y ubicación estratigráfica o transecta).

* Clasificación de los materiales en fragmentos determinables y no determinables. Esta categoría tiene en cuenta si el fragmento puede ser adscribible a alguna parte de un recipiente u objeto vítreo.

*Medidas de los fragmentos determinables y no determinables (alto, ancho y espesor); para el primer caso también se registraron las medidas de las partes en que se divide la pieza: pico, cuello, hombro, pared, base y tapa.

* Características de la materia prima: color e inclusiones (burbujas, pliegues y rayas internas)

* Características externas: 1- estado de la pieza (erosionado, intemperizado, fundido o con pátina); 2- marcas (de fabricación y de fracturas, esquirlamientos o rayado); y 3- decoración (letras, etiquetas o rebordes).

* Observaciones distribucionales del material en cuadrículas (horizontal y vertical) y ensamblaje.

* Agrupamiento tipológico (morfológico y funcional).

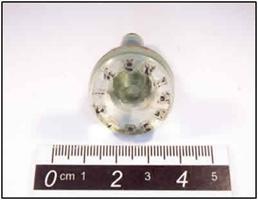

Inicialmente se determinó el tamaño de los fragmentos a partir de su clasificación en: “pequeños” cuyo tamaño es menor a 2 cm, “medianos”, si la pieza en cuestión tiene entre 2 cm y 4 cm, “grandes”, si se encuentra entre 4 cm y 6 cm, y muy grandes si su tamaño es mayor a 6 cm. En los casos en que fuera posible, se identificó la forma de los materiales lo cual consistió en determinar la parte del recipiente que estaba siendo representada: la base, el cuello, el pico, el borde (para el caso de vasos o copas), la pared o el tapón si es que se trata de un frasco de farmacia, perfume o alimento.

En cuanto a la identificación del color se utilizó para su clasificación el Atlas de los colores de HaraldKüppers (1994). En general, se admitió que aquellos elementos con colores correspondientes a la gama de verdes procedían de botellas con contenido etílico mientras que los elementos transparentes o de colores azules, rosas lilas, o amarillos posiblemente fueran frascos de perfumería, farmacia o agua mineral. Esta propuesta se basó en las publicidades de la época y en comparaciones con artefactos hallados en otros sitios del mismo período.

Asimismo, se consideró la decoración del material y se cuantificó la presencia de letras, dibujos, marcas comerciales y sellos realizados en relieve o marcados con ácido. Esto permitió junto con las variables anteriormente mencionadas identificar, en los casos que fueran posible, grupos tipológicos, es decir, determinar el tipo de recipiente y consecuentemente el nombre y origen del mismo.

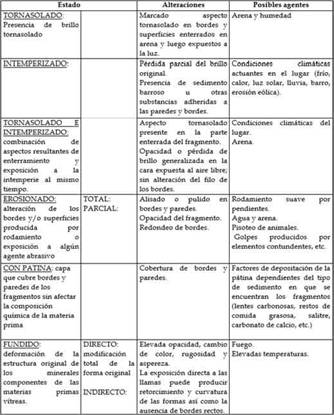

En el análisis de las características externas de la pieza, para determinar el estado de la pieza, se tuvieron en cuenta categorías utilizadas en trabajos previos (Pineau y Lois 2005). A continuación, se detallan dichas categorías.

Tabla 1: alteraciones de la superficie externa de los fragmentos de vidrio (tomado de Pineau y Lois 2005)

En cuanto al análisis de material documental se realizaron búsquedas en el Archivo histórico de La Pampa y en el Museo histórico del Ferrocarril Scalabrini Ortiz. Se ubicaron seis mapas de la estación Mariano Miró realizados por el ferrocarril en los que se esquematizan la estación y los edificios aledaños. En el Archivo histórico de La Pampa se encuentran algunos libros de casas de negocios de la época que podrían servir de referencia respecto a los diversos tipos de elementos de consumo que circularon en el territorio pampeano. Aun no se ha podido acceder a los mismos dados que se encuentran en proceso de limpieza por haber sido atacados por hongos. Por el momento no se cuenta con documentación respecto a los almacenes o casas de negocios del norte pampeano.

Por otra parte, se confeccionó un inventario de los productos alimentarios y farmacéuticos comercializados en recipientes vítreos que figuraban en las publicidades de los diversos tomos de la revista “Caras y Caretas” correspondientes a fines del siglo XIX y principio del siglo XX. Se realizó una base de datos con los números publicados entre 1898 y 1912. También se consultaron publicaciones de forma no sistemática como El Correo de Galicia, un periódico editado en Buenos Aires entre 1898 y 1965. Esta información nos permitirá conocer cuáles eran los recipientes vítreos que era posible consumir en este período en la Ciudad de Buenos Aires.

Resultados del análisis de los fragmentos vítreos

Muestra de superficie general del sitio

El área ocupada por el sitio arqueológico Mariano Miró fue determinada hacia el sur de la estación de ferrocarril. Al respecto se tuvieron en cuenta la dispersión en superficie de los materiales. Se trazó un rectángulo de 280 metros de este a oeste y de 140 metros de norte a sur. Se dividió en 14 transectas de 10 metros en sentido este-oeste. Cada transecta luego fue dividida en siete sectores de 10x40 metros. El material de superficie fue recogido por cuatro operadores que cubrieron en línea recta la totalidad de cada uno de los sectores (Tapia et al. 2017). Se recuperaron 8349 fragmentos de vidrio.

El tamaño de los elementos que componen la muestra son predominantemente pequeño, es decir, el 47,5% es menor a 2 cm, lo cual contrasta considerablemente con los resultados obtenidos para la categoría grande representada por un 7,9%. Estos porcentajes son coherentes a lo esperable teniendo en cuenta que la alta fragmentación puede ocurrir debido a la exposición de los materiales en superficie en un área en donde se llevan a cabo tareas de agricultura. En este sentido, es esperable que no se recuperen de este contexto fragmentos de tamaño mayor a 6 cm (Landa et al. 2014). Al respecto, la categoría muy grande (mayores a 6cm) está representada por menos del 1% de los materiales.

Los resultados de los estudios realizados constataron que el 38% de la muestra se halla intemperizada. Esto se interpretó como resultado de las condiciones químicas y físicas de la matriz en que fue recuperada (Pineau y Lois 2005; Landa et al. 2014). Los porcentajes de fragmentos tornasolados (4%), erosionados (0,4%) y fundidos (0,2%) son muy bajos. Dadas las actividades de arado que estacionalmente se realizaron en el campo, se esperaría obtener un alto porcentaje de elementos con marcas de rayado. Sin embargo, este no fue el caso. Una posible interpretación de estos resultados puede ser evaluada considerando la alta fragmentación de la muestra.

Los fragmentos vítreos provenientes de las transectas se caracterizan por poseer una variedad de colores diferencialmente representados. En este sentido, se observa que la mayor cantidad de fragmentos son de color transparente (31%), verde oliva (23%), verde claro (14%), marrón Quilmes (11%) y verde (9%). El resto de los colores se ubican en valores inferiores al 4% (amarillo miel, ámbar Hesperidina, azul, blanco, celeste, rosa, transparente París, verde oliva oscuro y verde oscuro).

De los 8349 fragmentos, 528 pueden ser determinados por su forma o decoración (6,3%). Entre ellos se identificaron: 252 fragmentos de bases, 29 de bordes (de vasos o copas), un botón, dos canicas, seis fragmentos de cáliz de copas, 18 de cuellos, 32 de decantadores, un de frasco, 18 paredes, 141 picos, nueve pies de copas, siete fragmentos de sellos y siete tapones.

Los fragmentos de bases circulares son 239 (95% del total de los fragmentos de bases). El 35% de ellas son de color verde oliva y sus diámetros varían entre los 5 y los 10cm. Se tratarían de botellas de varios tamaños que podrían contener bebidas alcohólicas no determinadas. El 15% de las bases son de color transparente. El diámetro

varía entre los 4 y 8 cm. El 15% se corresponde con botellas marrón Quilmes. El diámetro varía entre los 4 y los 9 cm. Se trataría de botellas de cerveza de diferentes tamaños. El 10% de las bases circulares son de color verde. Los diámetros varían entre los 7 y los 10 cm. Se pudo determinar la presencia de 1 base de botella de agua mineral Krondorf proveniente de la actual República Checa.Se trata de botellas confeccionadas especialmente para el vendedor en Buenos Aires. De allí que se refiera a esa ciudad en la base. Además, una base de botella de agua mineral se corresponde con botellas de agua San Pellegrino, proveniente de Italia cuya fábrica fue creada en 1899. También se determinó la presencia de una base de botella de agua mineral HunyadiJanos de Hungría que era utilizada para la constipación. El 3% de las bases circulares con de color transparente violáceo. Su diámetro varía entre los 5 y los 7 cm. El color y el tamaño podrían corresponderse con frascos de perfumería. El 2% de las bases son de color ámbar con diámetros entre 6 y 10 cm. Se trataría de botellas de licor nacional Hesperidina. El 21% restante se distribuye en pequeños porcentajes de diferentes tonos de verde, azul y celeste (Figura 2).

Figura 2: Bases de botellas de agua mineral importadas: Krondorf (República Checa), HunyadiJanos (Hungría) y San Pellegrino (Italia).

Las bases cuadradas son nueve, de las cuales cinco son de color transparente violáceo y las restantes son transparentes. Podría tratarse de botellas de perfumes o de bebidas respectivamente. Ninguna tiene marcas por lo cual se dificulta su identificación.

También se recuperaron fragmentos de una base ovalada de color transparente con letras W S y una base octogonal del mismo color. Finalmente se identificaron nueve fragmentos de pie de copa y dos fragmentos de base de vaso. Todos ellos de color transparente y transparente violáceo.

Se recuperaron 29 fragmentos de bordes, 23 de ellos son de color transparente y uno transparente violáceo. Por su forma y por otros fragmentos determinables de la muestra podrían tratarse de bordes de vaso y en dos casos de borde de frasco. Los fragmentos restantes son dos de color azul, uno de color blanco, uno verde agua y uno verde claro.

Los picos de los recipientes de vidrios son fundamentales al momento de analizar una muestra dado que brindan información respecto al contenido probable de la botella o frasco y su cronología. Para ello debe tenerse en cuenta el color, la forma y detalles de fabricación. El total de fragmentos de pico recuperados en las transectas es de 141 y se corresponden con el 26,70% del total de fragmentos identificados. El 58% es de diferentes tonos de verde, siendo el preponderante con 36% el verde oliva, luego el 9% de fragmentos de color verde y el 6% de color verde claro. Las restantes tonalidades de verde son: verde oscuro (4%), verde oliva oscuro, verde agua y verde manzana con 1% cada uno de ellos. El color marrón representa el 19% de la muestra recuperada que podría corresponder con picos de botellas de cerveza. El color transparente es el 15% de la muestra y el transparente violáceo el 5%. En ambos casos podría corresponderse con frascos de farmacia o perfumería. El 2% de los picos es de color ámbar que podrían, por su forma, ser de botellas de licor Hesperidina. La Hesperidina es un licor de mandarina nacional que comenzó a fabricarse en 1864 y continúa hasta hoy.

La forma de los picos fue determinada a partir de categorías y descripciones presentes en la bibliografía (Bagaloni 2016; Dotszal 2018) y en los casos propios de la muestra. El 33% de los fragmentos (47) no pudo ser adscribible a ningún tipo de pico dada su fragmentación. El 22% se corresponde con picos con cinta de distintos tipos de verde que pertenecerían a botellas de tradición francesa que contenían champagne (tipo 7 de Bagaloni 2016). Uno de ellos es de color azul y otro de color transparente violáceo que podrían corresponderse con botellas de farmacia o perfumería. El 21% son picos con rebarba 11 de ellos de color verde oliva de botellas de tradición inglesa que contenían cerveza o de tradición francesa de vino (tipo 5 ó 6 de Bagaloni 2016) y 17 de color marrón de botellas de cerveza. El 8% son picos con doble anillado de color verde que se corresponderían con botellas de cerveza según la bibliografía consultada (Dosztal 2018). Sin embargo, las botellas del aperitivo Fernet Branca tienen el mismo tipo de pico (Daniela Ávido comunicación personal 2021). En este sentido, y dado que se han encontrado otras partes de estas botellas, como sellos, es probable también que se trate de este tipo de bebida. El 8% de los picos determinados se corresponden con picos rectos (12), de los cuales diez son de color transparente y transparente violáceo que se corresponderían con frascos defarmacia y perfumería. Los dos restantes son de color marrón y verde oliva. El 3 % (N= 4) se trata de pico con labio,dos de ellos son de color ámbar y pertenecerían a botellas de Hesperidina y unode color marrón de una botella de cerveza. El restante es de color verde oliva. También se determinaron dos fragmentos de pico plano, un fragmento de pico cónico, un fragmento de pico de damajuana, un fragmento de pico de labio grueso y un fragmento de pico de color verde oliva que según las publicidades y fotos consultadas se correspondería con la botella de agua mineral HunyadiJanos que pudo ser determinada a partir de su base. Se trata de un pico globular que forma una única pieza con el cuello (Figura 3).

Figura 3: Tipos de picos determinados en el sitio. (a) pico recto, (b) pico globular, (c) pico con doble anillado, (d) pico con cinta y (e) pico con rebarba.

Los decantadores determinados son 32. En esta categoría se incluyó a aquellos fragmentos que no incluían bases o paredes. Treinta y uno de ellos son verdes en distintas tonalidades (15 verde oliva, nueve verdes, cinco verdes claros, uno verde oscuro y uno verde oliva oscuro). El fragmento de decantador restante es de color transparente.

Los 18 fragmentos de paredes se corresponden con paredes circulares. Nueve fragmentos son de color marrón, cuatro de ellos tienen diseños o letras no identificados, tres con letras que se corresponden con la botella de Cerveza Quilmes y dos con botellas de cerveza Bieckert. La Cerveza Quilmes es de fabricación nacional y las letras pertenecen a la botella que se fabricaba a partir de 1892 y que estuvo en circulación al menos hasta 1915 (Pineau 2006). La Cerveza Bieckert es de fabricación nacional. Su fábrica estuvo ubicada en la ciudad de Buenos Aires hasta que en 1908 se traslada a la localidad bonaerense de Llavallol. Al menos uno de los fragmentos pertenece a una botella posterior a esta fecha dado que se incluye la ubicación en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, se recuperó un fragmento ámbar con letras RRIL que se corresponde con una botella de licor Hesperidina del primer diseño utilizado por la marca (Figura 4)

Figura 4: Fragmentos de paredes de botellas. A la izquierda de Cerveza Quilmes y a la derecha de licor Hesperidina.

Se recuperaron siete fragmentos de sellos de botellas. Uno de ellos se corresponde con un sello de color verde oliva de Fernet Branca. También se recuperaron cinco fragmentos de sellos de botella de bitterSecrestat de procedencia francesa que comenzó a fabricarse en 1851 en la ciudad de Burdeos (Figura 5).

Finalmente se determinó la presencia de siete tapones o fragmentos de ellos. Cuatro son de color transparente y tres de color transparente violáceo. Por su forma y color se tratarían de tapones de frascos de perfume (Figura 6)

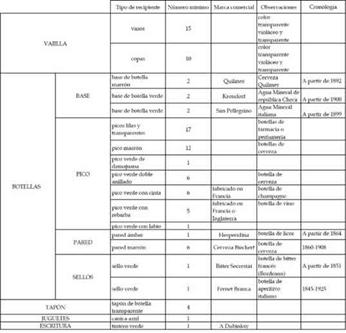

Se han podido identificar, además, al menos seis copas, dos canicas y un frasco o recipiente farmacéutico del medicamento Dr. Williams Pink Pillsfor pale people que era utilizado para combatir la palidez (Figura 7).

Figura 7: A la izquierda fotografía del fragmento de frasco de píldoras Pink Pillsfor Pale People. A la derecha, una bolita o canica. Abajo, pie y cáliz de copa.

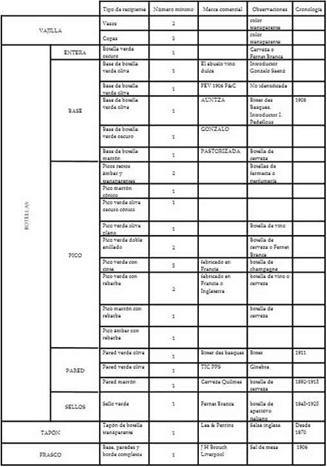

Tabla 2: Fragmentos vítreos determinables provenientes de la recolección superficial en las transectas

Muestra de materiales provenientes de excavación

A partir de la recolección superficial realizada y de las características propias del sitio arqueológico se determinaron 23 sondeos de 1mx1m, tres trincheras y dos cuadrículas. En todas estas excavaciones se recuperaron 4326 fragmentos de vidrio. Dado que se trata de una sola unidad estratigráfica se decidió no diferenciaren el análisis de las distintas unidades

unidades de recolección. Al interior de cada una

de las unidades de excavación se distinguieron niveles arbitrarios según cada unidad.

El tamaño de los elementos que componen la muestra es mayormente pequeño (57,4%). Este índice es incluso superior al observado en superficie. Sin embargo, los porcentajes de fragmentos grandes y muy grandes son superiores a los que se presentan en superficie (8,4 % y 2,6% respectivamente). Esto nos permitió incluso recuperar una botella completa en el Sondeo O.

El 41% de los fragmentos vítreos recuperados están intemperizados y el 23% presentan un tornasolado que se corresponde con el haber estado enterrados en un sedimento arenoso. Los porcentajes de fragmentos erosionados y fundidos no llegan al 1%.

Los fragmentos provenientes de las excavaciones poseen una amplia variedad de colores. Se observa que la mayor cantidad de fragmentos también son de color transparente (39%). El 23% verde claro, el 14% verde oliva, el 9% al color verde y el 5% al verde oscuro. El 6% a marrón y el 2% al ámbar.

El 4,8% de los 4326 fragmentos pudieron ser identificados por su decoración o forma. Se determinaron 70 fragmentos de bases circulares, dos bases de vaso, 48 fragmentos de pared, 47 fragmentos de picos, tres decantadores, dos cuello y hombro, dos cuellos, dos hombros, uno asa, cuatro fragmentos de copa, cuatro fragmentos de sellos y un tapón.

El 23% de las bases circulares son de color transparente y sus diámetros varían entre los 5 cm y los 10cm. Dos fragmentos de base se corresponden con un frasco de sal de mesa de marca J H Brouch Liverpool. Se trata de un frasco de sal de mesa. Esta marca comercial fue patentada en Argentina en 1906 aunque la compañía se conforma en 1886 en Inglaterra. En 1947 la compañía fue disuelta (www.sha.org) (Figura 8).

El 21% se trata de bases de color marrón cuyo diámetro varía entre los 6 cm y los 8cm. Una de ellas de 7 cm de diámetro posee la inscripción CERVEZA PASTORIZADA.

El 14% de las bases son de color verde oliva. Sus diámetros varían entre 4 cm y 8cm. Una de las piezas está formada por una base de 7cm de diámetro con un push up pequeño y chato, paredes y hombro. Tiene la inscripción en relieve EL ABUELO GONZALO SAENZ Y CIA. Se refiere al vino dulce de postre proveniente de Andalucía, España, que era importado por Gonzalo Saenz y Cia. Hemos encontrado publicidades del mismo en la revista Caras y Caretas de la segunda década del siglo XIX, aunque se observa que la botella tiene etiqueta de papel, pero no las letras en relieve. Otra pieza incluye una base circular y pared verde oliva con letras F E V 1906 F & C que no ha podido ser aún identificada. Finalmente, una base con gota central con push up alto y cuerpo con letras en relieveauntza/ arca de comercio deflous.bayres y el dibujo de un caballo. Se trata de una botella de bitter des basques de Burdeos, Francia. Se han encontrado publicidades en el periódico Correo de Galicia publicado en Buenos Aires entre 1898 y 1965. Se observaron publicidades en el número 31 y 37 de 1908. El importador-introductor era I. Pedeflous (Figura 9).

El 11% de las bases circulares determinadas son de color verde claro. En este grupo se encuentra la única botella completa que hemos podido recuperar en el sitio. Se trata de una botella de 8cm de diámetro en su base con gota central y push up alto con pico agregado con doble anillado. Tal como hemos descripto en el apartado anterior, según la bibliografía (Dosztal 2018) se trataría de una botella de cerveza. Si bien existen botellas iguales que contenían Fernet Branca, en el caso de este ejemplar éste no contendría esta bebida dado que no posee sello ni marca de haber tenido alguno.

El 7% de las bases es de color verde oscuro. Su diámetro varía entre los 4 cm y 8cm. Una de las piezas está formada por una base y pared de 8cm de diámetro. Contiene letras en relieve SAENZ que remitirían al introductor GONZALO SAENZ Y CIA sin poder determinar el tipo de contenido. El 6% de las bases son de color ámbar. Su diámetro varía entre los 4 cm y los 6cm.

También se identificaron dos bases de vasos de color transparente de 5 cm de diámetro. Los fragmentos de copa son cuatro, tres pies y uncaliz. Todos son de color transparente.

El 82% de los fragmentos de pared circular son transparentes y se corresponden con el frasco de sal de mesa de marca J H Brouch. El 12% son de color marrón. Uno de ellos tiene las letras LM y se corresponde con la pared de una botella de cerveza Quilmes. Los colores transparente violáceo, verde y verde oliva tienen cada uno de ellos el 2%. Un fragmento muy grande de pared verde oliva contiene letras en relieve BITTER DES BASQUES/ ARCHAMBEA/ ERES/ BORDE que también pertenece a una botella de bitter que era promocionado como aperitivo y también como antifebril y vigorizante en varias publicidades de la revista Caras y Caretas (N° 642 del 21 de enero, N°646 18 de febrero, N°648 del 4 de marzo y N°650 del 18 de marzo de 1911, entre otros). Esta bebida era importada desde Burdeos, Francia por el importador-introductor I. Pedeflous.

Los fragmentos de pared plana son cuatro (1,92% del total de los fragmentos determinados): uno transparente, uno transparente violáceo, uno verde oliva oscuro y uno verde claro. Este último tiene letras en relieve TIC PPS que se correspondería con una botella de ginebra.

El total de fragmentos de pico recuperados en excavación es de 47 (22,6% del total de fragmentos identificados). El 62% de ellos son de distintos tonos de verde. El 26% es de verde oliva, verde y verde claro son ambos el 13%, el 8% corresponde al verde oscuro y el 2% al verde oliva oscuro. El 19% de los picos es de color transparente, el 15% es marrón y el 4% es ámbar.

El análisis de los picos según su tipo estableció que el 64% del total no pudo ser determinable. El 13% son pico con cinta de diferentes tipos de verde que contendrían champagne (tipo 7 de Bagaloni 2016). El 9% son picos con rebarba, dos de color verde oliva de botellas de tradición inglesa que contenían cerveza o de tradición francesa de vino (tipo 5 o 6 de Bagaloni 2016), uno de color marrón y uno ámbar. El 4% son picos rectos, uno es de color ámbar y el otro de color transparente. Podría tratarse de un frasco de farmacia y uno de perfumería respectivamente. Los picos con doble anillado también son el 4% de la muestra y son de color verde. Podrían corresponderse con botellas de cerveza (Dosztal 2018) o con botellas de Fernet Branca. Los picos cónicos son el 4%. Uno es de color marrón y otro de color verde oliva oscuro con marca de costura del molde hasta el final del pico. Finalmente, el 2% es un pico plano de color verde oliva que se corresponde con el tipo 3 de Bagaloni 2016. Se trata de botellas de vino. Los decantadores determinados son tres todos de color verde oliva. También se recuperaron dos fragmentos de cuello (uno marrón y otro verde oliva), dos de hombro de color verde oliva (uno tiene letras SLER) y dos de cuello y hombro (uno marrón y otro transparente).

Los sellos son menos del 2 % de la muestra. Hay dos de color verde oliva, uno de ellos tiene la inscripción verde oliva de Fernet Branca. También se recuperó un fragmento de color verde con letras BIT y un sello verde oscuro sin decoración.

Finalmente se determinó la presencia de un asa de jarra de color transparente violáceo y un tapón transparente con letras Lea &Perrins. Se trata de una salsa inglesa que a partir de 1870 comienza a comercializarse en varios países del mundo (Figura 10).

Muestra recolectada por la maestra y los alumnos y alumnas de la escuela rural

La muestra recolectada por los alumnos, las alumnas y la maestra Alicia Macagno está formada tanto por materiales de superficie como por materiales que provienen de una excavación asistemática. Esto no nos permite realizar los mismos análisis que en las muestras provenientes de las excavaciones arqueológicas y las transectas.

El porcentaje de materiales no determinables (89%) es significativamente menor que en los otros dos casos. Esto se debe a que la recolección fue asistemática y seleccionando aquellos fragmentos que se destacaban por su forma, color y/o decoración.

Se determinaron la presencia de fragmentos de al menos 15 vasos, diez copas, 111 bases (circulares y cuadradas), 54 picos de diversos colores y formas, 34 fragmentos de pared de botella cilíndrica, dos sellos, cuatro tapones de botella o frasco, una canica y un tintero.

Los vasos son de color transparente violáceo y transparente. Uno de ellos tiene decoración en la base. Las copas también son de color transparente violáceo y transparente. Hay al menos cinco tipos distintos de tallo y cinco tipos distintos de cáliz.

El 9% de las bases son cuadradas o rectangulares en color transparente violáceo y transparente que podrían pertenecer a frascos de perfume. De las bases circulares, el 31% corresponden a bases marrones y el mismo porcentaje a bases verdes. Existen fragmentos de dos bases marrones con inscripción “Quilmes” y “entina” que se trata de botellas de cerveza de la marca Quilmes. Dos fragmentos de base verde contienen la inscripción “Buenos”. Se trata de dos botellas de agua mineral Krondorf. Dos fragmentos de base verde tienen una estrella y la inscripción “S.PEL” Se corresponde con botellas de agua mineral San Pellegrino. El 15% de las bases circulares son transparentes.

Los picos son de color transparente violáceo (N= 2) y transparente (N= 15) que se corresponderían con frascos de perfume o farmacia. Los fragmentos de picos de color marrón (N= 13) se corresponderían con 12 botellas de cerveza. Finalmente, los fragmentos de picos de color verde (N= 24) son de cinco tipos. Se trata de picos de damajuanas (N= 2), picos con doble anillado (N= 6) que se corresponderían con botellas de cerveza (Dosztal 2018) o Fernet Branca, picos con cinta (N= 6) de botellas de tradición francesa que contenían champagne (tipo 7 de Bagaloni 2016), picos con rebarba (N= 5) de botellas de tradición inglesa que contenían cerveza o de tradición francesa de vino (tipo 5 ó 6 de Bagaloni 2016). En este caso no se puede determinar el tipo de bebida porque sólo se observa el pico y no la base. Finalmente, un pico con labio.

Los fragmentos recuperados de pared de botella cilíndrica (N= 34) pertenecen a una botella de Hesperidina (N= 12) y a seis botellas de Cerveza Bieckert. Los fragmentos de pared de Hesperidina se corresponden con las primeras botellas utilizadas por la marca. La Cerveza Bieckert es de fabricación nacional. Los fragmentos recuperados son previos a 1908 dado que no se incluye Llavallol en los mismos. El número mínimo de estas botellas de esta muestra es seis.

La muestra recuperada por los estudiantes y la docente también posee fragmentos de dos sellos de botellas. Se trata de un sello de botella de Fernet Branca de procedencia italiana y de un sello de bitterSecrestat.

Se recuperaron cuatro tapones de botella o botellón de color transparente y una canica de vidrio de color azul con líneas blancas. Finalmente se recuperó un tintero o frasco de tinta de color verde oliva con letras en relieve A DUBINSKY que hasta el momento no ha podido ser identificado.

Discusión

Hacia fines del siglo XIX, la Argentina entró dentro del ciclo productivo internacional como proveedor de materias primas para los países industrializados y receptor de bienes manufacturados. Dado este contexto, la construcción de vías ferroviarias por parte de Inglaterra en el país permitió la llegada de bienes importados a las áreas más remotas del territorio y favoreció el transporte de personas que incesantemente cruzaban el Atlántico. Esto tuvo repercusiones en los productos consumidos en el área de estudio.

El análisis de los fragmentos vítreos de Mariano Miró permitió identificar, en primer lugar, un frasco de pastillas del Dr. Williams Pink Pillsfor Pale People.Su hallazgo permite ubicar el sitio Mariano Miró dentro de un contexto mundial de circulación tanto de bienes como de personas y abordar la cuestión identitaria como una construcción social que reproduce prácticas, genera significados y negocia en el proceso.

Estas pastillas de hierro Dr. William fueron patentadas en 1886 en Canadá por el Dr. William Frederick Jackson, quien luego vendió dicha patente en 1890 a George Fulford. El éxito de las pastillas se dio de la mano con una gran inversión publicitaria que logró en pocos años exportar su producto a distintas partes del mundo, principalmente Inglaterra y Australia (Loeb 1999).

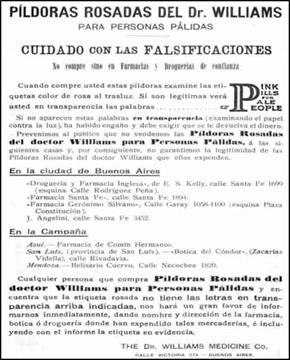

Luch señala que “desde mediados del XIX, en los países industrializados el uso de una marca se ha asociado con mecanismos de comercialización articulados para orientar la preferencia de consumidores y crear hábitos de consumo” (Lluch 2013: 6). En este sentido, también destaca el hecho que las marcas pueden manipular las demandas por medio de la publicidad. En Argentina, pueden hallarse avisos de las Dr. William’s Pink Pillsfor Pale People en la revista Caras y Caretas de principio de siglo XX (Figura 11). En ellas, las publicidades son dirigidas a mujeres y se caracterizan por presentarse bajo la novedosa forma de testimonios en los cuales se contaban las experiencias de distintas mujeres antes y después de probar las pastillas.

Con el advenimiento de las grandes ciudades industriales, se observa en el mercado un crecimiento de la comercialización de productos destinados al cuidado personal y la higiene (Zorrilla et al. 2018). Dentro de la pauta publicitaria de la época es posible encontrar avisos con productos de distinto tipo, como por ejemplo máquinas eléctricas para adelgazar, cremas para el cuidado de la piel y bebidas alcohólicas que se indican tanto para el consumo recreativo como también para dolencias y malestares físicos tal como algunas de las bebidas presentes en el sitio. Por consiguiente, los nuevos hábitos y modas respecto al cuidado del cuerpo y la higiene, las cuales generaron nuevas demandas reflejándose en “el registro de materiales novedosos como medicinas y cosméticos cuyo consumo es impulsado a partir de la publicidad dirigida a la élite” (Zorrilla et al. 2018: 430), pueden encontrarse en contextos urbanos de la época. Asimismo, se han recuperado frascos de porcelana que carecen de etiquetas y/o inscripciones de marcas comerciales o contenido. Esto indicaría que se trata de potes cuyo contenido serían ungüentos, cremas o pomadas para un uso medicinal y/o cosmético, las cuales eran preparadas y comercializadas en las farmacias locales. Algunos fragmentos de frascos de porcelana similares fueron recuperados en Mariano Miró.

A partir del análisis de procedencia del material vítreo y cerámico recuperado en los sitios arqueológicos de la ciudad de Mendoza, Zorrilla y colaboradoras concluyen que “los envases estudiados dan cuenta de un alto poder adquisitivo, dada la alta frecuencia en los contextos de productos importados de alcance restringido” (Zorrilla et al. 2018: 429). Sin embargo, en el marco de esta investigación se observa que tanto envases de contenido medicinal como de bebidas alcohólicas manufacturadas en distintos países europeos, que fueron descriptas previamente, son recuperados en un ambiente rural como lo es el pueblo de Mariano Miró. Por tanto, es interesante cuestionar dicha hipótesis que refiere al poder adquisitivo de los sujetos que consumieron estos bienes y contemplar las variables que trae aparejado un contexto productivo global. En efecto, Remedi advierte que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en la ciudad de Córdoba se observa la “emergencia de una modernidad alimentaria, europeizante, que supuso cambios complejos en los patrones de consumo locales” (2017: 89). Esta modificación o “afrancesamiento culinario” no implicó, de acuerdo con Remedi (2017: 89), “la disolución y extinción de los patrones de consumo criollos, mediante una fusión con sus semejantes importados y la conformación de una nueva síntesis aglutinante con identidad propia, sino que hubo encuentros e intercambios, sustituciones parciales y significativas persistencias”.

En segundo lugar, dentro de los materiales recuperados en el sitio se han identificado fragmentos de botellas correspondientes a cerveza Quilmes y Bieckert, BitterSecrestat y HunyadiJanos, Fernet Branca Milano y licor Hesperidina a partir de la presencia de sellos y letras en relieve. Estas bebidas eran consumidas, de acuerdo a las publicidades de la época, como paliativo a distintas dolencias físicas además de manera recreacional por su contenido alcohólico (Figura 12).

Desde un punto de vista económico, con la llegada de grandes contingentes de inmigrantes, “as conseqüênciasimediatas do crescimentopopulacionalevidenciaram-se na importação de alimentos básicos - como a farinha - e no início de umaprodução industrial que atendesse os populares” (Ferreras 2004: 105). Es decir, el consumo no sólo se modificó a causa de las prácticas que los inmigrantes traían de su lugar de origen, sino que la demanda de determinados bienes aumentó ocasionando el desarrollo de la industria nacional. Esto puede observarse en la fundación de las primeras fábricas de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, de acuerdo con Weissel y Willemsen (2013) el paso de la producción en talleres artesanales a la producción en escala comienza en la década de 1860 con la instalación de la cervecería Bieckert en Buenos Aires.En consecuencia, “os anos entre 1870 e 1920 foramum período de transição entre umaeconomia rural e tradicional e umaeconomia industrial e urbana, um período de convivência entre doistipos de produção” (Ferreras 2004: 107). En relación al abordaje metodológico para la identificación de bienes producidos mediante procesos repetitivos mecanizados y a gran escala, Lluch menciona que la forma de los envases y las etiquetas resultaron ser elementos clave para la identificación del producto y contenido. Sobre este punto, la autora destaca que la “relativa sencillez para imitarlas y realizar otras prácticas fraudulentas explicarían el alto nivel de registros de este rubro y que los propietarios de las marcas -grandes y pequeños- estuvieran dispuestos a defenderlas legalmente” (Lluch 2013: 12).

Figura 12: Publicidades de la revista Caras y Caretas de la época en donde se destacan las cualidades medicinales de las bebidas alcohólicas.

De igual manera que lo observado en Mariano Miró, fragmentos de botellas de cerveza Quilmes, cerveza Bieckert, Fernet Branca y Hesperidina han sido hallados en contextos urbanos como por ejemplo en la Ciudad de Mendoza, en donde su uso no se limitaba a una práctica recreativa, sino que eran comercializadas con fines medicinales para curar males digestivos y como tónicos reconstituyentes (Zorrilla et al.2018).

En Rosario, en el sitio arqueológico semi-rural El Baño de Mandinga, se han identificado fragmentos de vidrio verde oscuro y negro correspondiente a botellas de vino y fragmentos de vidrio transparente los cuales, para Volpe y Fernetti (2018), pudieron ser parte de botellas de agua mineral. Además, han hallado fragmentos de botellas de ginebra y un fragmento de botella de Hesperidina. De acuerdo con los autores, “se puede hipotetizar que la cerámica y el vidrio al menos, se correspondieron con consumos populares, consistente con grupos de bajo poder adquisitivo, ya que los fragmentos son de cerámicas habituales en bazares o ferreterías de la época, sea para uso hogareño o en los bares del lugar” (Volpe y Fernetti 2018: 10).

Al igual que lo concluido en el sitio anterior, en San José de Flores, Buenos Aires, los investigadores observan una clara distinción entre productos nacionales y aquellos de producción europea. En efecto, en el sitio Sanatorium datado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se han recuperado fragmentos vítreos correspondientes a botellas de cerveza, ginebra y, en mayor medida, de aguas carbonatadas. La gran cantidad de contenedores de este bien “se debe seguramente a que este producto era considerado medicinal y beneficioso para los enfermos de la psiquis a principios del siglo XX, pudiendo suponer entonces su consumo por parte de los pacientes del “Sanatorium Flores” (Camino 2014: 67).

Por lo tanto y en base a lo expuesto en los párrafos precedentes, concordamos con la propuesta de Ferreras quien observa que “aquello que es significativo para las personas cambia con el tiempo, aunque este cambio sea lento, y que la comida es uno de los loci básicos en la constitución de identidades” (Ferreras 2004: 98 traducción de las autoras). Así, el consumo de alimentos enmarcados en un contexto de transformación hacia un ambiente urbano está estrechamente relacionado con las cuestiones que atañen a la salud y la higiene.

Por tanto, en base a los resultados obtenidos consideramos que el tipo de bebidas identificadas en el registro arqueológico no eran consumidas meramente por su contenido alcohólico y por cuestiones sanitarias y de salud sino también como objetos de identificación social y cultural.

Otras de las marcas que pudieron ser determinadas es la salsa Lea &Perrins. Su origen se ubica, de acuerdo a Lunn (1981), entre los años 1830 - 1840, probablemente 1835 en Worcester, Inglaterra cuando Lord Sandys, el gobernador de Bengal, le comisionó a John Wheeley Lea y William Perrins preparar una salsa india tradicional. John Wheeley Lea y William Perrins a partir de 1870 se lanzaron al mercado internacional con agentes en Nueva York, San Francisco, Montreal y diversas ciudades en Australia. En particular, la comercialización de la salsa se llevó a cabo en botellas de vidrio manufacturadas a partir de moldes y terminadas a mano para darle forma a los picos. A partir de 1920 las botellas se produjeron en masa con la utilización de maquinarias especializadas. Según Lunn (1981), probablemente fue a partir de ese momento que las botellas fueron hechas con vidrios transparentes, siendo de color verde claro a turquesa anterior a dicha década.

De la misma manera que sucedió con las píldoras del Dr. Williams la comercialización del producto en el mercado internacional trajo aparejado una serie de disputas judiciales respecto a la venta del mismo, ya que al poseer el nombre del lugar de origen muchos vendedores y productores vieron la oportunidad de fabricar salsas con los mismos ingredientes y venderlas como su igual. Ambos casos compartían el trasfondo de la búsqueda por la determinación de su origen y por tanto la patente del bien. La comercialización de la salsa en ambos lados del Atlántico produjo el primer caso judicial a escala internacional en lo referido a patentes de productos. En este contexto de desarrollo productivo a escala internacional, es posible considerar otros sitios en Argentina que se hallaron insertos en ese mercado mundial de producción y consumo. De esta manera, se han hallado fragmentos de frascos de salsa Lea &Perrins en Pueblo San José de Flores en la actual ciudad de Buenos Aires (Camino 2012), en La casa de la administración de Alexandra Colony en la provincia de Santa Fe (Dotzal 2017) y en Casa de Negocio Chapar en la provincia de Buenos Aires en el partido de González Chávez (Bagaloni 2017).

De acuerdo con Paynter (2000), los estudios de arqueología histórica han abordado las prácticas de consumo desde dos perspectivas diferentes. Mientras que la primera entiende al consumo como aquello que es opuesto a la producción, en donde “depositedartifacts are traces of thedecisionprocess and the cultural assumptionsconstrainingthesedecisions” (Paynter 2000: 175); la segunda admite una relación dialéctica entre producción y consumo valorando las consecuencias socioculturales resultantes de éstas. Distintas investigaciones enmarcadas desde dichas perspectivas, pero particularmente aquella que observa al consumo como lo opuesto a la producción, buscan identificar en el registro arqueológico clases sociales y símbolos de status (Paynter 2000). Enconsecuencia, “a key concept in seeing consumption linked to production, and hence for discovering the history of capitalist consuming, is to recognize the active dimension of material culture at the moment of consumption” (Paynter 2000: 176). En este sentido, y según Paynter, considerar la cultura material desde un lugar activo dentro de la sociedad puede resultar provechoso para entender la manera en que ésta se relaciona con la construcción de identidades culturales y nacionales.

De esta manera, entendemos el consumo de bienes y alimentos como un proceso activo que incluye las etapas interrelacionadas de obtención, distribución, preparación, consumo y desecho, las cuales implican la toma de decisiones por parte de sujetos y que resultan en la construcción de significaciones e identidades dentro de un determinado contexto social (De Certeau 1996; García Canclini 1997). “En áreas rurales, el modelo minorista predominante fue el almacén de ramos generales, caracterizado por una multiplicidad de funciones y una enorme oferta de productos en venta” (Lluch 2013: 7). En el territorio de lo que hoy denominamos La Pampa, los minoristas se trasladaban hacia Buenos Aires para adquirir productos, encontrando allí una gran variedad de marcas para productos generales y una limitación en el número de proveedores para productos más específicos (Lluch 2013). En este momento de comercio a gran escala y de inserción del país a un sistema globalizado, la amplia movilidad social en conjunto con los movimientos físicos de la población torna difícil la distinción entre grupos sociales si uno pretende limitarlos como estáticos y permanentes (Rocchi 2010). Sin embargo, el consumo de bienes extranjeros de calidad superior en comparación a los producidos por la naciente industria nacional puede ser indicativo, en ciertas áreas, de una elección racional en base a determinados estándares estéticos planteados dentro de cierta doxa.

En síntesis, los resultados de esta investigación permiten proponer que el consumo de determinados bienes estuvo condicionado, en parte, por aquellos que traía el tren en su circuito comercial y también por los bienes disponibles en los almacenes de ramos generales que tenían circuitos previos de provisión. No obstante, el gran flujo de personas que ingresaba y salía del pueblo podría considerarse como un factor a tener en cuenta al momento de analizar qué tipos de bienes estaban ingresando realmente al sitio en relación a mecanismos de oferta y demanda, y qué prácticas culturales traían aparejados.

En cuanto a la condición física del registro vítreo, el alto porcentaje de pequeños fragmentos posiblemente pueda explicarse por el abandono paulatino del sitio e indique que los pobladores al momento de su partida se llevaban consigo la mayoría de sus bienes, en especial aquellos factibles de ser reutilizados.

Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto de hallazgo y funcionalidad de los materiales vítreos recuperados, asumimos que estos eran bienes con poca vida útil los cuales se descartaron al momento de su rotura dado que la mayoría de los fragmentos encontrados son de tamaño pequeño representando un 55,5 % en contexto de excavación y un 47, 5 % en transecta. Este hecho explicaría la alta incidencia de botellas de vidrio en el área. En relación con otros materiales presentes en el sitio, la alta fragmentación de los materiales de gres “dan cuenta de la conservación de este tipo de recipientes, a diferencia de las botellas de vidrio que han sido recuperadas enteras en las mismas áreas de descarte de basura, siendo eliminadas cuando aún podían ser utilizadas” (Pineau y Andrade 2018: 118).

Para concluir, el alto porcentaje de intemperización de los materiales puede entenderse también en relación al contexto en que fueron recuperados. En este sentido, probablemente los procesos químicos y mecánicos que condicionan la formación del suelo, particularmente la presencia de altos valores de sales en los sedimentos y las prácticas agrarias que se efectúan actualmente en el área, las cuales incluyen principalmente la utilización de máquinas y el pisoteo de animales y personas, afectaron la conservación del registro. En suma, este contexto sumado al despoblamiento y los paulatinos abandonos, repercutieron en los materiales tanto en el porcentaje de fragmentación como en el de intemperización.

Conclusión

El análisis morfológico funcional de los materiales de vidrios presentado en este artículo nos permitió determinar el tipo de recipientes presentes en las muestras estudiadas, el tipo de contenido, el origen de las distintas marcas comerciales tanto nacionales como internacionales, así como también los procesos que podrían haber afectado a los fragmentos vítreos. Los resultados del análisis de estos fragmentos han sido comparados y complementados con los obtenidos de otros materiales presentes en el sitio arqueológico Mariano Miró. Por un lado, se pudo concluir que “la amplia variabilidad de tipos de botellas de gres y de tinteros que se han podido determinar en el sitio Mariano Miró da cuenta de que el mismo estaba muy bien abastecido a pesar de encontrarse en un contexto rural de reciente desarrollo” (Pineau y Andrade 2018: 119). Por otro, el análisis de las formas de procesamiento y consumo de animales indican una disminución en las prácticas de autoabastecimiento mediante la caza de animales salvajes como se observa en el sitio Posta El Caldén, una casa de negocios ubicada en un cruce de caminos a 55 km hacia el sudeste ocupada entre 1888 y 1906. Por el contrario, en Mariano Miró se determinó un aumento del consumo de piezas cárnicas procesadas de manera estandarizada a partir de instrumental de metal (Montanari y Tapia 2019). Así, en Mariano Miró la presencia del procesamiento de las piezas mediante el uso de sierra manual y la realización de cortes de tamaño regular en costillas y huesos largos, se relacionaría con la obtención de los recursos cárnicos de especies domesticadas a partir de intermediarios (negocios de ramos generales y/o carnicerías)” (Montanari y Tapia 2019: 190).

En los estudios actuales de espacios rurales en ciencias sociales coexisten planteos que definen a estos espacios como opuestos a los espacios urbanos, así como también propuestas críticas que proponen un continum entre ambos espacios (Castro 2018). Estas dos propuestas además conllevan consecuencias respecto a la forma en la que se concibe a ambos espacios. Los planteos dicotómicos aluden a lo rural como sinónimo de campo que es entendido como un “ámbito autosuficiente, donde se obtiene lo necesario para vivir, incluso de modo aislado” (Castro 2018:21). Esta forma de definir a lo rural o al campo son de carácter esencialista y reduccionista proponiendo una simplificación de estos espacios y no permitiendo estudiarlos desde su heterogeneidad y complejidad.

Sin embargo, en las últimas décadas ha comenzado a revertirse esta tendencia. Desde la perspectiva histórica existen los trabajos pioneros realizados por Carlos Mayo y su equipo en la provincia de Buenos Aires. A diferencia de los enfoques previos que caracterizaban a los comercios rurales -y otros tipos de instalación en ese espacio- como arcaicos y precarios, Los trabajos previos de Ricardo Rodríguez Molas y de Richard Slatta concebían al mundo rural bonaerense en términos de una sociedad con escaso acceso a los bienes de consumo y en un plano costumbrista (Mayo et al. 2005). Carlos Mayo utiliza los datos de sucesiones, testamentarias y expedientes judiciales, para describir las características, la cantidad y la variedad de bienes de consumo que estaban presentes en dichos negocios (Mayo 1996, 2007; Mayo et al. 2005).

Las investigaciones históricas de pulperías en la actual provincia de La Pampa son también escasos. Andrea Lluch en varios de sus trabajos analiza el rol que tuvieron los almaceneros como intermediarios financieros y agentes de crédito a través del “fiado” en las primeras décadas del siglo XX (Lluch 2003a, 2003b, 2004, 2005). Por otra parte, Ledesma (2007) analiza el consumo de los trabajadores rurales en el entonces territorio nacional de La Pampa a principios del siglo XX. Para ello utiliza los registros contables del Almacén La Victoria (Departamento Atreucó). La Arqueología histórica con sus investigaciones ha revertido esa imagen a partir del análisis de la cultura material en diversos contextos rurales. Al respecto podemos citar los trabajos precursores de Fernando Brittez (2000, 2004) en donde se estudia una estancia y otros sitios rurales de la campaña bonaerense. Los estudios de pulperías o casas de negocios realizados en la provincia de Buenos Aires son recientes. María Soledad García (2014) analiza e interpreta las prácticas y representaciones sociales en torno a la circulación de bienes y personas en los actuales Partidos de Magdalena y Punta Indio, durante la segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX. Vanesa Bagaloni (2014, 2017) estudia los materiales de colecciones de la

Agradecimientos:Las investigaciones tanto de campo como de laboratorio fueron financiadas por losproyectos Ubacyt “Arqueología rural del noreste pampeano. Abastecimiento y circulación de bienes de consumo (fines del siglo XIX-principios del siglo XX)” y “Abordaje arqueológico del paisaje rural en el noreste de La Pampa (1880-1930). Red de interacciones sociales a partir de materiales y vías de circulación” ambos dirigidos por la Dra. Virginia Pineau