Introducción

La diversificación de diseños de puntas de proyectil es unode los patrones artefactuales más característicos observados en la transición Holoceno temprano-medio en la Puna Argentina(López y Restifo 2014). Al diseño triangular apedunculado, prácticamente dominante en todos los conjuntos líticos del Holoceno temprano, le siguen una serie de diseños que muestran variabilidad en escalas espaciales más restringidas. Es así que hacia ca. 8000 AP se observa la aparición de puntas de proyectil lanceoladas de tamaño mediano grande o de limbo triangular con pedúnculo de bordes convergentes, entre otras. A su vez, se observa la disminución de las frecuencias del diseño precedente.

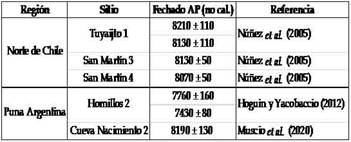

Como parte de este patrón, se observó también la presencia de una clase de punta de proyectil denominada “San Martín” (Núñez et al. 2005). Su presencia había sido reportada en contextos arqueológicos del norte de Chile, y de la Puna de Jujuy (Tabla 1). A su vez, su ausencia en otros contextos de la Puna Argentina resultaba llamativa, hecho que llevó a pensar en hipótesis de circulación restringida para esta clase de diseño. Sin embargo, investigaciones recientes en la Puna de Salta permitieron detectar esta clase de punta en contextos de superficie, en la cuenca de Salinas Grandes (Restifoet al. 2019).

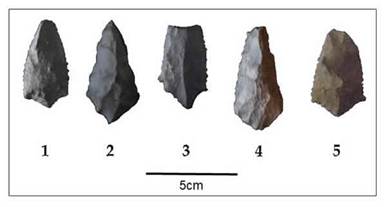

Considerando estos antecedentes, este trabajo se centra en el análisis de los primeros ejemplares depuntas San Martín (PPSM de aquí en adelante) de la Puna de Salta hallados en asociación con un fechado absoluto. Se trata de cinco ejemplares(Figura 1)provenientes del sitio Cueva Nacimiento 2 (CN2 de aquí en adelante). Para el análisis se consideraron atributos métricos y cualitativos con el fin de describir la variabilidad de los ejemplares. A su vez, se analizó la variabilidad en sistemas de armas. En segundo lugar, los resultados obtenidos se discutieron considerando los antecedentes de investigación en la cuenca de Salinas Grandes, en base a un conjunto de 21 ejemplares de PPSM, y comparando con datos obtenidos de un conjunto de 11 puntas de proyectil triangulares apedunculadas, asociadas a fechados del Holoceno temprano.

Tabla 1: Fechados absolutos asociados a hallazgos de puntas “San Martín” y nuevo fechado de Cueva Nacimiento 2 (ver texto).

El sitio Cueva Nacimiento 2

A 18 km al SO del pueblo de San Antonio de los Cobres, se encuentra la denominada Quebrada Nacimiento. Su altura promedio de 4200 ms.n.m.y precipitaciones anuales de 100 mm reflejan las condiciones de aridez generales del ambiente puneño (Muscioet al. 2020). En el año 2010 pobladores y pobladoras de la zonadieron aviso de la presencia de tres cuevas (Figura 2) con evidencias de material arqueológico en superficie.

Hasta el momento se excavaron cinco cuadrículas de un metro por un metro, planteadas en los sectores de fondo e intermedio de la cueva. La profundidad máxima de excavación superó los 2 m, y se distinguieron cuatro unidades estratigráficas principales que, iniciando desde la superficie se denominaron capas 1, 2, 3 y 4. Todas las capas presentan material arqueológico. Específicamente, en la capa 3 se hallaron cuatro ejemplares de PPSM, mientras que el restante proviene de la capa 4 (ver Muscioet al. 2020 para mayor detalle).

A partir de una muestra de especímenes óseos de camélido recuperada en la capa 4 de la cuadrícula 4, y tratada en el Laboratorio de Radiocarbono de la Universidad Nacional de La Plata, se obtuvo un fechadode 8190 ± 130 AP (LP 3484, δ¹³C -20 ± 2‰)(Tabla 1). Esta fecha da cuenta de un contexto arqueológico correspondiente a inicios del Holoceno medio. A su vez, puede considerarse como una fecha de máxima antigüedad para las PPSM de la Puna de Salta.

Aspectos metodológicos

Con el fin de describir la variabilidad morfológica de los ejemplares recuperados,así como la variabilidad en el procedimiento de talla, se realizó un análisis tecno-morfológico (Aschero1975, 1983) considerando: a) módulo geométrico; b) presencia o ausencia de pedúnculo; c) morfología de la base; d) morfología de los bordes; e) tamaño; f) diversidad de rocasy g) situación y extensión de los lascados sobre las caras.

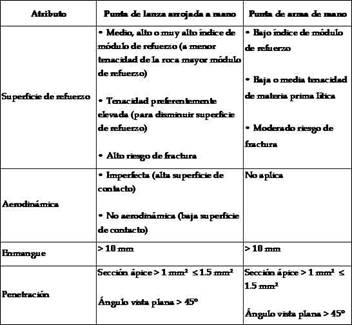

A su vez, se abordó la identificación de sistemas de armas, mediante la medición de atributos métricos y cualitativos diagnósticos (Tabla 2), siguiendo la propuesta de Ratto (2003: 90, tabla 5.2b). También se consideró el peso de las puntas, atributo que aporta para la discusión, específicamente si se trata de cabezales líticos con trayectoria de vuelo (Thomas 1978). Con este fin se utilizó una balanza digital con resolución de 0,1 gr.

La elección de la propuesta de Ratto (2003) se debe a que permite la distinción entre los sistemas de lanza arrojadiza, arma de mano y de un sistema especial probablemente relacionado con el propulsor de dardos. Esto la distingue de otras propuestas de uso corriente, centradas en la distinción entre arco y flecha y otros sistemas de armas. Tal distinción no resulta pertinente a los fines de este trabajo por cuestiones cronológicas, dado que el ingreso del arco y flechaen la región habría sido posterior a los ca. 3000 AP (Ratto 2003).

Los resultados de análisis desistemas de armasrelativos a las PPSMfueron comparados con los datos relevados en un conjunto de 11 puntas de proyectil triangulares apedunculadas correspondientes a dardo impulsado por propulsor, provenientes del sitio Alero Cuevas, y asignadas al Holoceno temprano (Restifo 2013). La comparación se realizó mediante el análisis de componentes principales, técnica de estadística multivariada quepermite visualizar similitudes y diferencias en valores de múltiples variables, medidas en diferentes conjuntos de artefactos.

Resultados

Análisis tecno-morfológico

Los ejemplares analizados presentan módulo geométricotetragonal y tamaño mediano pequeño (Figura 1). De los cinco ejemplares tres presentan pedúnculo de bordes convergentes y base acuminada, y en dos de estos tres casos el pedúnculo es destacado entre hombros. Los ejemplares restantes son apedunculados, aunque presentan también base acuminada. Por otra parte, cuatro de los cinco ejemplares presentan denticulado en sus bordes.

Sólo dos ejemplares se encuentran en estado entero, mientras que los tres restantes en estado fragmentado. En el caso del ejemplar 4 (Figura 1) la fractura resultó muy leve, por lo que fue incluidoen el análisis de sistemas de armas.

Respecto de las materias primas, cuatro de las puntas fueron talladas sobre andesita, mientras que el ejemplar restante (Figura 1, ejemplar 5) fue tallado sobre sílice de tonalidad clara. Todas las rocas son de procedencia local, por ubicarse sus fuentes a menos de 40 km de distancia en línea recta respecto de CN2, según registros realizados en el campo e información de base geológica (Muscioet al. 2020).

Si bien se trata de una muestra pequeña, se observa variabilidad en la modalidad de talla de las puntas. En un extremo, y como reflejo de un grado de formatización mínimo, se encuentra el ejemplar 1 (Figura 1), tallado en base a retoque marginal en ambas caras. A su vez, en este ejemplar se observan aristas correspondientes a la forma base original, la cual pudo haber sido una lasca, lo que también es claro en el ejemplar 3 (Figura 1), con presencia de una arista que sigue la dirección del eje morfológico.

En el otro extremo, correspondiente al mayor grado de formatización, se destaca el ejemplar 5 (Figura 1), el cual presenta una secuencia de lascados extendidos en la totalidad de las caras de la pieza. A su vez, sobre esta secuencia de lascados se superpone otra secuencia, caracterizada esta vez por retoque marginal, que son los que regularizan los bordes del limbo y del pedúnculo.También se identificó una tercera secuencia de talla, que es la que da lugar al denticulado de los bordes, lo que se habría logrado mediante microlascados en base a la técnica de talla por presión. Los tres ejemplares restantes presentan modalidades de talla intermedias entre estos dos extremos, donde se combinan secuencias de retoque marginal y extendido en cada una de sus caras.

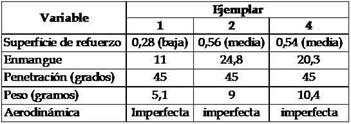

Análisis de sistemas de armas

Comenzando por los ejemplares 2 y 4, los valores de las variables diagnósticas coinciden con lo esperado para el sistema de arma de lanza arrojadiza (Tablas 2 y 3).Particularmente, se destaca la correlación entre módulo de refuerzo y selección de materia prima, donde se cumple la expectativa planteada por Ratto (2003) para este sistema de armas. Dicha expectativa sostiene el empleo de rocas con considerable resistencia frente al impacto, como modo de compensar superficies de refuerzo con tendencia a valores bajos o medios. En este caso, la elección de andesita como materia prima para estas dos puntas habría contribuido a mejorar su resistencia frente al impacto.

A su vez, el peso de estos dos ejemplares alcanza los 9 gr y 10,4 gr respectivamente. Dichos valores superan lo registrado en especímenes de la Puna de Salta asignados a dardos impulsados por propulsor, los cuales alcanzan un peso promedio de 2,98 gr (Restifo 2013), y con un valor máximo de4,22 gr. Por su parte, los ejemplares asignados a lanza hasta el momento en la Puna de Salta, asociados a puntas lanceoladas grandes, presentan un promedio de 22,55 gr, mientras que el ejemplar más liviano alcanza los 15,37 gr (Restifo 2013). Entonces, los ejemplares de PPSM en cuestión presentan valores de peso notoriamente menores al de otros especímenes asignados a lanza en la región. Sin embargo, dada la coincidencia de los valores de variables diagnósticas obtenidos, se apoya la hipótesis que considera que los ejemplares en cuestión corresponden a puntas de lanza arrojadiza, pero en este caso de menor peso que las que se corresponden con puntas lanceoladas de tamaño grande.

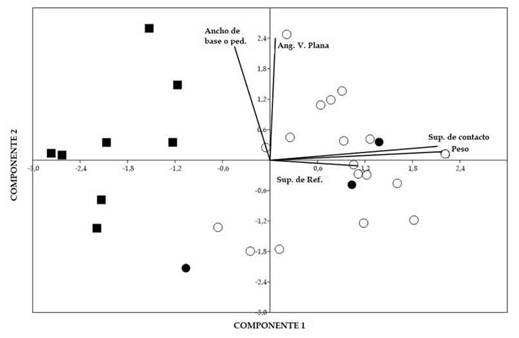

Particularmente, desde el punto de vista del peso, queda abierta la posibilidad de que los ejemplares analizados reflejen otro sistema de arma, como podría ser el caso del dardo impulsado por propulsor, lo que podrá evaluarse con muestras de mayor tamaño. Diferentes trabajos basados en conjuntos de puntas de proyectil registradas en Norteamérica han vinculado los valores de peso obtenidos en torno a los 10 g con el propulsor de dardos (Hughes 1998S; hott 1997). Más allá de la categoría de sistema de arma en que se clasifiquen los diferentes especímenes de puntas, lo que puede observarse en el caso en cuestión, es un cambio en los valores de las variables diagnósticas de sistemas de armas, en puntas correspondientes al Holoceno medio, tal como se observa en la Figura 3.

Por su parte, el ejemplar 1 se consideracomo asignable al sistema de arma de mano, según los valores obtenidos para las variables diagnósticas (Tablas 2 y 3).En este caso, especialmente el módulo de refuerzo bajo, que no ofrecería una buena resistencia del cabezal frente a un impacto, le resta probabilidad a la opción de proyectil con trayectoria de vuelo.Dado este caso, se considera que el rótulo “punta de proyectil” no sería adecuado para referirse a este ejemplar, ya que el mismo no habría estado diseñado para exponerse a una trayectoria de vuelo, por lo que otro término, como “cabezal lítico” (Ratto 2003), sería el indicado. Asimismo, se destaca que la representación de más de un sistema de arma al interior de una misma clase de punta de proyectil está dentro de las expectativas del modelo aplicado (ver Ratto 2013: 97).

Tabla 2: Atributos diagnósticos de sistemas de armas y expectativas para lanza arrojada a mano y arma de mano (Tomado y modificado de Ratto 2003).

Tabla 3: Valores de atributos diagnósticos de sistemas de armas de las puntas “San Martín” del sitio Cueva Nacimiento 2.

Las puntas de proyectil San Martín de Cueva Nacimiento 2 en contexto regional

A nivel general, las tendencias observadas en los cinco ejemplares de PPSM analizados reflejan coherencia con las tendencias regionales, específicamente lo registrado en conjuntos del sector salteño de la cuenca de Salinas Grandes y de los ejemplares recuperados en el sitio Hornillos 2, en la Puna de Jujuy (Hoguin y Yacobaccio 2012). Es así que la morfología tetragonal característica de este tipo de punta se debe tanto a la presencia de ejemplares con pedúnculo de bordes convergentes o bien por especímenes sin pedúnculo, pero con base acuminada.

En relación con las materias primas, el predominio de andesitas de procedencia local se manifiesta como una constante a nivel regional, sumándose también la cuarcita en los conjuntos de la cuenca de Salinas Grandes. Particularmente, el conjunto de CN2 permitió identificar una clase de roca novedosa, como es la sílice de tonalidad clara o blanca (Muscioet al. 2020), roca que hasta el momento no había sido reportada y que, sumada a dos ejemplares tallados sobre obsidiana, registrados en la Puna de Jujuy (Hoguin y Yacobaccio 2012), reflejan una mayor diversidad de rocas.

En lo relativo a secuencias de talla de las PPSM, los ejemplares provenientes de CN2 reflejan la variabilidad regional observada a partir de los conjuntos de la cuenca de Salinas Grandes y de la Puna de Jujuy, específicamente sitio Hornillos 2. Se trata en este caso de una variabilidad que va desde ejemplares tallados a partir de una secuencia de lascados concentrada en los bordes de la pieza (Restifoet al. 2019), hasta un extremo donde se identifican más de una secuencia de talla que cubren la totalidad de las caras de los ejemplares (Hoguin y Yacobaccio 2012;Restifoet al. 2019).

Por su parte, el análisis de sistemas de armas de las puntas de CN2 refuerza un patrón previamente identificado en los conjuntos de la cuenca de Salinas Grandes, en el que los valores de variables diagnósticas de sistemas de armas muestran una tendencia estadística hacia un cambio en relación con los valores obtenidos para puntas del Holoceno temprano. Tal cambio podría explicarse por la mayor representación de lanza arrojadiza y armas de mano (Restifoet al. 2019).

Esto puede observarse a partir del análisis de componentes principales (Figura 3), particularmente considerando los componentes 1 y 2, que expresan el 70 % de la variación total del conjunto. Esta tendencia sustenta la hipótesis de adopción de nuevos sistemas de armas hacia el Holoceno medio, o el incremento en la frecuencia de otros sistemas de armas como aquellos no expuestos a trayectoria de vuelo, lo que caracteriza un patrón de cambio a nivel macrorregional (Aschero y Martínez 2001; Restifo 2013).

Consideraciones finales

La transición Holoceno temprano/medio ha sido caracterizada como un momento de profundo cambio a nivel ambiental. En la macroescala se destaca un proceso de aridización y aumento de temperaturas, el cual dio lugar a un ambiente de puna con mayor segmentación en parches, y retracción de cuerpos de agua (Morales 2011). Una consecuencia social de este proceso habría sido la reducción de la movilidad residencial, aumentando la permanencia de grupos humanos en aquellos sectores con disponibilidad de recursos claves para la subsistencia (López y Restifo 2014). Para el caso

de la Puna, estos recursos incluyen principalmente agua, camélidos y leña.

Asimismo, este contexto de cambio ambiental habría impactado en las estrategias de caza. Se ha propuesto la adopción de nuevos sistemas de armas como la lanza arrojadiza, lo que su vez respondería a nuevas técnicas de caza, en este caso llevadas a cabo en grupos, y en la búsqueda de un mayor número de presas por evento de caza (Aschero y Martínez 2001;Restifo 2013). Esto marcaría una diferencia con la tendencia planteada para el Holoceno temprano, momento en que la caza individual con empleo de propulsor de dardos habría sido la estrategia principal.

Siguiendo a Fitzhugh (2001), se plantea que, en este contextocaracterizado por cambios a nivel ecológico y social, es esperable que las poblaciones humanas incrementen su tendencia a innovar, incorporando nuevas variantes de comportamiento que contribuyan a la adaptación en el escenario cambiante. Dicha tendencia a la innovación, a su vez, puede verse reflejada en patrones de cambio en la diversidad de clases artefactuales, visibles en secuencias arqueológicas.

El registro arqueológico de la Puna de Salta da cuenta de esto al evidenciarse la diversificación de clases de puntas de proyectil, en contextos con fechados absolutos a partir de losca. 8000 AP (no calibrados), correspondientes al inicio del Holoceno medio. La aparición, proliferación y persistencia de diferentes clases de puntas o bien cabezales (si se refiere a armas de mano) pueden pensarse como un indicador de procesos de innovación e incorporación de nuevas variantes de comportamiento relacionadas con la caza. Las diferentes clases de puntas de proyectil pueden reflejar: 1) la aparición de nuevos sistemas de armas, así como 2) la posible implementación de estrategias de caza novedosas. A su vez, ambas, en conjunto, podrían entenderse como parte de una estrategia de minimización del riesgo, dirigida a aumentar la probabilidad de obtener un requerimiento energético favorable para la subsistencia, mediante diferentes opciones de caza de camélidos, frente a un contexto de cambio ecológico y social.

Ahora bien, si las PPSM funcionaron en sincronía con otros tipos de puntas es un aspecto a profundizar a futuro. Sin embargo, en una escala temporal de largo plazo, la variación en clases de puntas de proyectil registrada en la Puna de Salta sugiere el desarrollo de un proceso de innovación en la tecnología de caza que desde los ca. 8000 AP favoreció la incorporación de puntas de limbo triangular y pedúnculo de bordes convergentes, puntas de limbo lanceolado, y las propias PPSM, entre otras.

Agradecimientos:Al CONICET por su apoyo a la investigación. A los compañeros y compañeras que participaron de las excavaciones. Al ICSOH - Universidad Nacional de Salta, por generar las mejores condiciones para el almacenamiento y conservación de los