Introducción

Este trabajo se centra en el estudio osteobiográfico del individuo L2, el cual fue hallado en el sitio Tres Cruces I (Quebrada del Toro, Salta, Argentina). Dicho individuo integra un conjunto de entierros mayor, compuesto por 24 cuerpos inhumados por debajo del piso de ocupación de un recinto doméstico denominado E3, que forma parte del poblado cronológicamente asignable al Período Formativo Superior (400-1000 DC) (De Feo 2012, 2014) (Figura 1). Estas comunidades habitaron en sitios aldeanosy tuvieron una economía pastoril y agrícola. Para el período se registra un aumento del tamaño de los sitios de residencia, que parece ser el resultado del abandono de algunos más tempranos y la concentración de la población en otros, como Tres Cruces I. Asimismo, se observael desarrollo de obras de infraestructura agrícola que permitieron maximizar el uso del suelo y el recurso hídrico (De Feo 2014; Raffino 1972; Tonni y Cione 1977).

Desde una perspectiva bioaqueológica humanista y socialmente contextualizada (Hosek y Robb 2019; Robb 2002), se propone conocer la trayectoria de vida del individuo L2, el cual presenta evidentes lesiones traumáticas. En tal sentido, se busca reconstruir su historia clínica y a partir de la misma, definir lo que dichas condiciones han significado en la experiencia de vida y de muerte de esta persona en el pasado. Se parte de un enfoque osteobiográfico socialmente situado, que considera también las características del entierro, los procesos sociales inferidos para el área, así como aquella información previamente publicada sobre poblaciones contemporáneas de otros sectores del Noroeste argentino. Entre ellas, se mencionan particularmente las que habitaron Pampa Grande, en la Serranía de las Pirguas (Guachipas, Salta) durante la segunda mitad del primer milenio de la era, que según se ha propuesto, experimentaron una situación de tensión grupal manifiesta en una alta cantidad de golpes registrados en individuos adultos y subadultos (Baffiet al. 1996; Baldini et al. 1998). Además de ser contemporáneas con las comunidades de Tres Cruces I, comparten semejanzas en los conjuntos cerámicos, asignables en ambos casos a la entidad cultural Candelaria (Baldini et al. 1998; González 1971:6), lo cual sugiere ciertos vínculos o relaciones entre ellas.

A partir de conocer el sexo, la edad de muerte, las patologías óseas -entendidas estas como reflejo de las condiciones de salud, actividad y prácticas de cuidado de los individuos (Martin et al. 2013)- y las características del contexto de inhumación, se pretende una mejor comprensión de los grupos humanos durante el Formativo Superior en Quebrada del Toro. Se enfatiza particularmente en el análisis de las lesiones traumáticas observadas, y a partir de las mismas se evalúa la ocurrencia de situaciones de tensión social, violencia y conflicto intra e intergrupal en el marco de los procesos de cambio social acontecidos para dicho momento.

Figura 1: Ubicación de Tres Cruces I donde fue hallado el individuo L2, y de otros sitios mencionados en el texto.

El entierrodel individuo L2

El entierro L, donde fue hallado L2, se localiza al interior de una estructura doméstica, circular, semi-subterránea y parcialmente techada, en la cual, por debajo del piso de ocupación, se halló un conjunto de inhumaciones que comprenden individuos de ambos sexos y diferentes grupos etários. Los fechados obtenidos1 sobre material orgánico del fogón central sitúan la ocupación en 1380±80 AP(LP 2038), mientras que el entierro M fue fechado en 1320±80 AP (LP 2066) y el G en 1500±60 (LP 3389), los dos últimos próximos al L y localizados por debajo del piso de habitación. La presencia de cerámica del tipo Negro Pulido de San Pedro de Atacama y Candelaria III (Molleyaco-Choromoro) de las Selvas Occidentales argentinas, hallada en el piso de la vivienda y en asociación con los cuerpos, concuerda con las dataciones obtenidas.

El contexto mortuorio donde se recuperaron los restos del individuo L2 corresponde a un entierro múltiple, sucesivo, que contenía cincocuerpos, dos adultos masculinos (L1 y L2), restos parciales de un juvenil femenino (L3) y dos subadultos (L1s y L2s). La secuencia de entierro comenzó con el individuo L1, seguido por L1s, L2 y L2s, mientras que la posición de L3 no es clara ya que sólo se recuperaron algunos elementos óseos desarticulados. L1 fue enterrado en posición genuflexa, sobre su lateral derecho con orientación S-N. Por encima y alineado a este a la altura de su cadera, se ubicó alsubadulto Ls2. Sobre ambos se depositó al individuo L2, con orientación N-S, en posición genuflexa, también apoyado sobre su lateral derecho. Colocado por encima del esternón del último y en dirección E-O se inhumóel subadulto Ls1, recostado sobre su lateral izquierdo. El cerramiento de la tumba estaba conformado por lajas subrectangularesque, a diferencia de otras del conjunto, se encontraron desordenadas, posiblemente como consecuencia de la apertura del pozo en sucesivos eventos. Las paredes de la cámara no estaban revestidas con piedras, sus dimensiones son 75 x 75 cm de lado y 140 cm de profundidad. Por encima de la tumba, próxima a las lajas de cierre, se halló una pieza cerámica del tipo Negro Pulido San Pedro. En el ángulo SO, sobre el entierro del subadulto Ls2, se recuperaron cinco puntas de proyectil de obsidiana negra y roja, doscuentas cilíndricas y tresplanas de lapislázuli, un colgante de turquesa y pigmentos ocre. Además, los huesos de las extremidades superiores de los individuos adultos y juvenil presentan una coloración verde, que según se determinó por EDAX-SEM, se trata de cobre (De Feo 2021), lo que sugiere la presencia de piezas de este mineral que fueron retiradas durante la apertura de la tumba para colocación de nuevos entierros.

Análisis osteológico

Metodología

Las tareas realizadas en el laboratorio de la División Arqueología del Museo de La Plata consistieron en primer lugar en el acondicionamiento de los restos, para lo cual se procedió a la separación de sedimentos adheridos mediante su cepillado en seco. Posteriormente se relevó el estado de completitud del esqueleto, estimando el Índice de Conservación (Campillo 2001). El estado de preservación se determinó a partir del relevamiento de signos de termoalteración y depositaciones químicas, fracturas y marcas peri y/o postmortem e identificación del agente causante en los casos en los que fue posible (Lloveraset al. 2016; White et al.2012).

El sexo de L2 se estableció a partir de los elementos con mayor valor diagnóstico para individuos adultos. Así se ponderaron los caracteres morfológicos de pelvis y cráneo (Christensenet al. 2014; White et al. 2012). La estimación de la edad a la muerte fue realizada considerando los cambios degenerativos de la sínfisis púbica (Brooks y Suchey 1990; Lovejoyet al. 1985). La talla del individuo fue estimada a partir de la fórmula propuesta por Pommeroy y Stock (2012) para poblaciones andinas considerando fémur y tibia completos. En el cráneo se evaluaron asimetrías laterales y marcas debidas a vendas yfajamientos a fin de determinar y clasificar la deformación craneana siguiendo la propuesta de Cocilovo y Varela (2010).

Por último, se realizó el análisis paleopatológico, para lo cual fue observado el esqueleto de manera macroscópica y con una lupa 10x. Una vez relevados los rasgos anómalos para cada elemento óseo se establecieron hipótesis diagnosticas para las lesiones observadas (Campillo 2001; Waldron 2009). Las lesiones atribuibles a osteoartrosis (OA) se evaluaron según la propuesta de Weiss (2006) en grados 0 (ausente), 1 (leve), 2 (moderado) y 3 (severo). Para evaluar las patologías de la cavidad oral se siguieron los criterios propuestos por Hillson (2000) y Ogden (2008), mientras que para las lesiones atribuibles a patologías infecciosas los de Ortner (2003) y Waldron (2009).En el caso específico de los signos asignables a episodios traumáticos se siguieron las consideraciones sugeridas por diversos autores (Campillo 2001; Hernández Basante 2016; Lovell 1997; Ortner 2003; Roberts y Connell 2004; Waldron 2009; Wedel y Galloway 2014). Entendiendo a las fracturas como una disolución en la continuidad del hueso (Lovell 1997), resultante de "un desequilibrio entre la estabilidad de este y una fuerza generalmente externa" (Krenzer 2006), se siguió un protocolo específico para su análisis. En primer lugar, se descartaron aquellas fracturas postmortem,siendo los signos más relevantes seguidos para nuestro análisisla ausencia de actividad de remodelación ósea, y la forma, textura y coloración de los bordes de las mismas (Lovell 1997; Mays 1998). Para las fracturas pre y perimortem se determinóel sector del hueso afectado, el tipode fuerza actuante, los fragmentos resultantes, la naturaleza o forma de la fractura, el momento en que ocurrió y el objeto o acción causante de la misma. Los análisis morfométricos fueron realizados con un calibre digital Mitutoyo (precisión 0,01 mm).

Se llevaron a cabo análisis de los elementos óseos afectados mediante Tomografía Computada en un equipo Siemens SOMATON Emotion 16 perteneciente al Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Dr. Rodolfo Rossi de la Ciudad de la Plata. Las imágenes escaneadas fueron tomadas con un espesor de 0,75mm con intervalos de 1mm, y los parámetros utilizados fueron 200 mAs, 130 kVp, DFOV 20cm.

Resultados del análisis osteológico

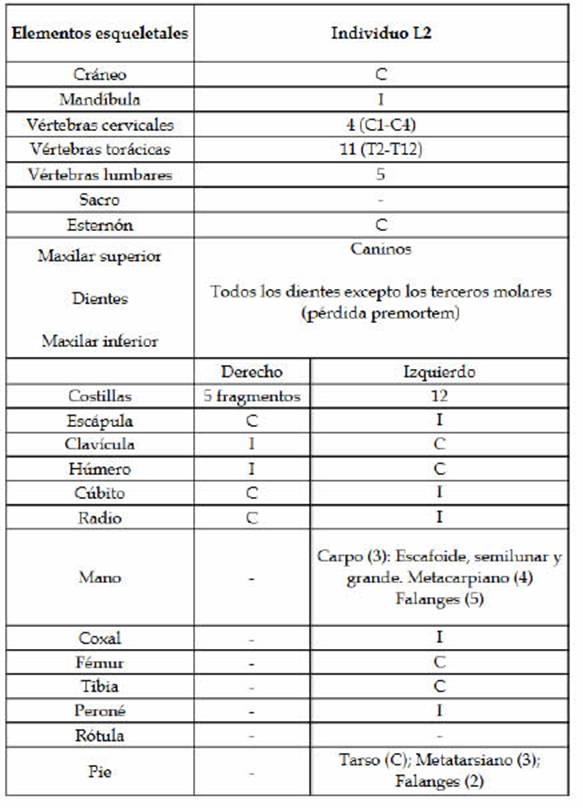

El Índice de Conservación estimado para L2 fue de 38,5 %, siendo los principales elementos faltantes elementos de lateralidad derecha (Tabla 1), posiblemente debido a la disposición del cuerpo sobre dicho lado, y a la reapertura de la fosa y el entierro de nuevos individuos, por ejemplo, en este caso, a un subadulto ubicado sobre el esternón. A la vez, se hallaron fragmentos con evidencia de deterioro postmortem (cráneo, húmero derecho, fémur izquierdo). Una particular señal de acción antrópica fue la presencia de pigmentación verde en el cúbito y radio derechos, los cuales fueron descritos por De Feo (2012, 2021). No fueron observadas señales de acción animal o marcas de raíces en los restos.

Los análisis realizados permitieron la caracterización biológica del individuo, determinando que se trataba de un adulto medio (35-50 años), de sexo masculino, con una estatura de 158,8 +/- 2,29 cm. Se estableció la deformación craneana a partir de la presencia de planos de compresión, clasificándola como no asignable a ninguno de los tipos propuestos por Cocilovo y Varela (2010) (De Feo et al. 2016).

Las patologías observadas fueron clasificadas en infecciosas, articulares y traumáticas, describiendo de manera apartada aquellas lesiones detectadas en la cavidad bucal. Dentro de las primeras se observaron señales de una infección inespecífica en el cuerpo de la 8va costilla izquierda. La misma consistía en un proceso osteolítico de sección pseudocircular; de 6,7 mm de diámetro mayor en la cara externa y 3,8 mm en la cara interna, rodeado por la formación de hueso nuevo en su cara externa. Las patologías articulares se remitieron a procesos osteoartrósicos en las articulaciones de ambos codos (OA1) y en una falange de la mano derecha (OA2). En cuanto a las patologías relacionadas con el aparato masticatorio se observó una periodontitis generalizada. A su vez se registraron indicadores de infección a partir de un proceso cariogénico en la cara distal del 2do premolar inferior derecho, dos abscesos (uno de 7,36mm de diámetro en el 1er molar inferior derecho y otro de 5,63mm en el 1er molar inferior izquierdo) y un quiste o granuloma de 8,36 mm en el 3er molar inferior izquierdo.

Tabla 1: Inventario de los elementos óseos hallados Referencias: C: completo; I: incompleto; -: ausente.

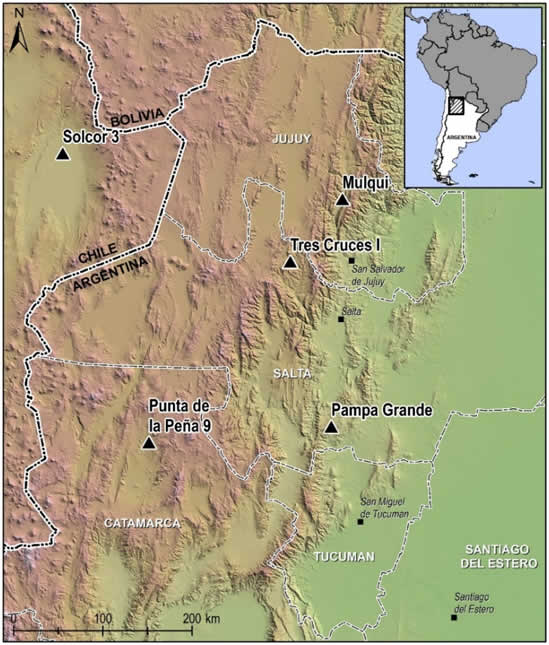

Fueron detectadas dos lesiones atribuibles a eventos traumáticos. En primer lugar, el cráneo presentó en su parietal izquierdo una fractura contusa directa por depresión sin penetración. La misma se ubicó en la zona anterosuperior de dicho hueso, con trazos fracturarios paralelos que recorren aproximadamente 50,09mm y 45,59 mm desde pterion, mostrando sus bordes una proximidad a las suturas coronal y sagital. Se observaron líneas de fractura radial irradian-do desde el punto de impacto y un borde romo de una fractura concéntrica bien definida perpendicular a las anteriores. El sector del hueso afectado presentó un hundimiento de forma pseudocircular con un diámetro mayor de 58,42 mm, y una completa regeneración con hueso compacto, observable en vistas ecto y endocraneal (Figura 2).

Figura 2: Lesión craneal en el parietal izquierdo de L2 provocada por un trauma directo por depresión: a) vista lateral; b) vista superior.

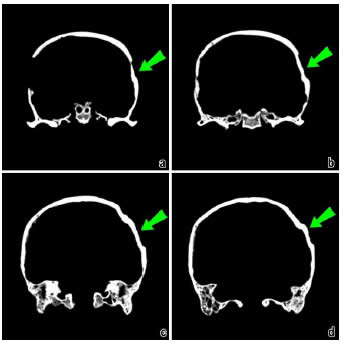

Figura 3: Imágenes tomográficas del cráneo del individuo L2. Cortes en el plano coronal que muestran la depresión de las tablas externa e interna del parietal (la fecha señala la lesión).

A partir de las imágenes generadas con el tomógrafo, se observó la fractura de las tablas externa e interna del parietal y el colapso del diploeaunque sin pérdida de material óseo(Figura 3).

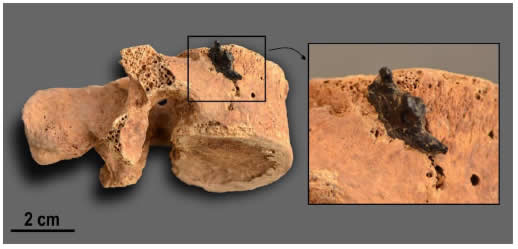

Al mismo tiempo, fue relevado un trauma directo por perforación con inclusión de punta de proyectil en la 4tavértebra lumbar (Figura 4). El orificio de entrada esde sección fusiforme, de 12,18mm de ancho y 4,3mm en su espesor máximo, mientras que la punta de proyectil fue clasificada como triangular pedunculada confeccionada sobre obsidiana negra, con unas medidas aproximadas de 13,22mm de ancho máximo y 23,91mm de largo, esta última medida estimada a partir de las imágenes tomográficas. La misma se encontró incrustada en dos tercios de su longitud en la cara derecha del cuerpo vertebral, con el orificio de ingreso cercano a su cara superior. En este caso, a diferencia de la fractura craneal, no se observó en vista externa ninguna señal de regeneración ósea, lo que permite clasificar la lesión como perimortem.

Al analizar las imágenes tomográficas se observa la penetración de la punta en el cuerpo vertebral hasta alcanzar su extremo distal, la pared posterior del cuerpo vertebral, muy próximo a formar un orificio de salida hacia la médula espinal, a la vez que se corrobora la ausencia de un proceso cicatrizal (Figura 5).

Figura 5: Imagen tomográfica en corte transversal mostrando la punta de proyectil inserta en el cuerpo de la 4ª vértebra lumbar.

Discusión

El examen osteológico permitió conocer que el individuo L2 alcanzó la edad adulta y vivió, al menos, hasta los 35 o 50 años de edad. Entre las modificaciones intencionales del cuerpo se registró la presencia de deformación craneana no asignable a los tipos establecido, única en el conjunto de Tres Cruces I, donde predomina la forma tabular erecta y en ocasiones, la oblicua (sólo presente en individuos femeninos) (De Feo et al. 2016).

El análisis realizadotambién hizo posible abordar aspectos de su salud y condiciones de vida. Por ejemplo, se determinaron señales de periodontitis generalizada e infecciones y abscesos bucales causados por caries, así como también, la presencia de un granuloma. Si bien la periodontitis es una condición inespecífica, en el caso de caries y abscesos está ampliamente documentado su incremento en sociedades con mayores consumos de hidratos de carbono (ver Hillson 2000), lo cual se condice con la complejización de las obras de riego y nivelación del terreno registradas para el momento en Quebrada del Toro (De Feo 2014; Raffino 1972).La presencia de numerosos casos de caries y abscesos también fue observada en poblaciones agropastorilescontemporáneas, ubicadas aproximadamente unos 150 km al sur del área de estudio, en Pampa Grande, en la Serranía de Las Pirguas (Guachipas, Salta), datadas entre el 500 y el 600 de la era, incluso una de estas patologías ha sido sugerida como causante de una septicemia que concluyó con la vida de un individuo (Baffiet al.1996).

Asimismo, es interesante destacar que el individuo analizado no presentó signos de patologías metabólico-nutricionales específicas que sugieran deficiencias alimenticias, las cuales tampoco han sido registradas en otros individuos adultos del conjunto (Plischuket al. 2011) pero sí en subadultos (García Mancuso et al. 2017). Su ausencia en la población adulta de Tres Cruces I indicaría un buen estado nutricional, que no se condice con una situación de estrés como la inferida para otras colecciones contemporáneas del NOA, como la ya mencionada de Pampa Grande (Baffiet al. 1996).

Otras patologías observadas en L2, por su parte, podrían estar directamente vinculadas con el uso del cuerpo y las actividades desarrolladas por la persona durante su vida. Son de destacar los rasgos en articulaciones de los brazos de carácter leve y moderado. En la población de Pampa Grande también se registraron numerosos casos de artrosis que señalarían el uso exigido de la articulación del codo y miembros superiores en general (Baffi y Torres 1993; Baffiet al. 1996).

Dos evidencias de traumas fueron relevadas en el individuo L2, un golpe en parietal izquierdo y una perforación de la vértebra lumbar por impacto de punta de proyectil. En el análisis del material óseo proveniente de contextos arqueológicos suelen aparecer evidencias de fracturas de diversa índole, pudiendo haber sido provocadas por una multiplicidad de causas. Sin embargo, algunas de ellas son consistentes con episodios de violencia interpersonal. En este sentido, es interesante aplicar el criterio propuesto por Gordon y Ghidini (2007) mediante el cual se clasifican las lesiones traumáticas relacionadas con eventos de violencia interpersonal de acuerdo a diferentes niveles de inferencia. Según proponen las autoras, aquellas fracturas más informativas, con un menor nivel de ambigüedad, son las perforaciones con inclusión, las cuales evidencian situaciones de violencia de manera directa. Otro tipo de traumas son las lesiones que pueden atribuirse tanto a situaciones de violencia como a accidentes fortuitos. Mientras que las depresiones lineales, perforaciones sin inclusión, marcas de corte de tipo tangencial y depresiones subcirculares son habitualmente producidas por armas o elementos contundentes utilizados como tales.

En el caso del individuo analizado en este trabajo observamos que la lesión craneal es altamente consistente con un golpe con un objeto contundente de bordes romos. Si bien existe la posibilidad de que el trauma haya sido ocasionado por una caída accidental, la extensa bibliografía relevada describe numerosos casos similares producidos por el accionar intencional de un golpe (Ortner 2003;Wedel y Galloway 2014).

Al respecto, la presencia de golpes en individuos adultos masculinos (10/23), adultos femeninos (11/27) y subadultos (3/24) fue registrada de forma frecuente en las poblaciones de Pampa Grande (Baldini et al. 1998). En estas es recurrente el hundimiento circular del parietal en norma posterior o lateral, principalmente del lateral izquierdo (Baffiet al. 1996), al igual que se observa en L2.

La ubicación de la lesión en el parietal de este último permite sugerir que el golpe provino de un tercero blandiendo un objeto con su mano derecha, o del lanzamiento de un objeto contundente como una piedra (Standen y Arriaza 2000) desde el lado izquierdo del individuo analizado (Ortner 2003). Weddel y Galloway (2014) proponen además, que el cráneo, debido a su vinculación con la cara, estápsicológicamente ligado a la identidad, lo cual genera que en muchas ocasiones sea la primera (y a veces única) zona del cuerpo que se ataca. En este tipo de fracturas la tabla externa siempre se ve más afectada(a veces únicamente) debido a que es la que recibe la fuerza directa del impacto, que en este caso, habría sido de baja velocidad (Christensenet al.2014). La cara externa del hueso, sometida a fuerzas de compresión, se flexiona o hunde hacia dentro generando fuerzas sobre la tabla interna que, sometida a la tensión, puede también fracturarse.La tabla externa puede sufrir fracturas radiales a partir del punto de impacto y en casos aún más severos, la formación de una fractura concéntrica que circunscribe el sitio de impacto, como la que se aprecia en L2. Las consecuencias del traumatismo pudieron ser múltiples, desde complicaciones en la regeneración tisular por infecciones, necrosis avascular (de las cuales no hay evidencia en este caso), hasta la deformación ósea o la inadecuada fusión de los elementos dañados (Ortner, 2003), aunque una importante lesión ósea no siempre tiene correlato en los tejidos blandos subyacentes (Campillo 2001; Hernández Basante 2016; Merbs 1989; Wedell y Galloway 2014). Si bien los tiempos necesarios para la cicatrización ósea completa dependen de factores tales como la edad, el hueso afectado, la severidad de la fractura, la estabilidad del hueso en el proceso de reparación y el estado nutricional del individuo (Ortner 2003), los procesos regenerativos observados tanto ecto como endocranelamente permiten establecer que el evento de violencia sufrido habría sucedido varios meses antes del fallecimiento del individuo. Asimismo, su recuperación sugiere la existencia de prácticas de cuidado en el pasado, las cuales también fueron inferidas para otros individuos del conjunto que presentaron patologías congénitas que afectaron su normal desarrollo y movilidad (Plischuket al. 2018)

Con respecto al impacto de punta de proyectil observada en la 4ta vértebra lumbar, podemos afirmar con mayor seguridad que se debe a la acción violenta de otro individuo a través del lanzamiento a gran velocidad de un objeto (Christensenet al. 2014; Gordon y Ghidini 2007). El registro de puntas de proyectil insertas en diferentes piezas óseasse menciona en la arqueología argentina para diversos períodos, vinculado con hechos de violencia interpersonal (Arrieta et al. 2016; Berón 2012; Díaz et al. 2015; Fabraet al. 2015; Flensborg 2010; García Guraiebet al. 2007; Scabuzzo y Politis 2011).

En cuanto al momento de ocurrencia, la lesión por perforación fue caracterizada como de carácter perimortem, dado que como ya comentamos, no se observó ninguna señal de regeneración ósea. La posición de la punta permite determinar que la trayectoria del proyectil fue desde arriba hacia abajo y desde la derecha del individuo, arrojada con una alta velocidad de impacto. Al trazar la línea de trayectoria se entiende que el proyectil tuvo que atravesar, además de la piel del abdomen, los músculos oblicuos externo e interno y el transverso de la pared abdominal, así como parte del intestino (colon ascendente), el músculo psoas mayor y numerosos vasos sanguíneos. Si bien no habría sido dañado ningún órgano vital, la velocidad y ubicación del impacto permite conjeturar el sufrimiento de hemorragias y un shock hipovolémico que podría haber ocasionado la muerte de la persona.

La recurrencia de golpes en cráneos de individuos de Pampa Grande, junto con el registro elevado de fracturas nasales ha sido interpretada como resultado de una situación de tensión grupal (Baffiet al 1996; Baldini et al. 1998). En Tres Cruces I, el historial clínico de L2, quien presentó un trauma craneal seguido de un impacto de punta de proyectil que terminó con su vida, señala que el individuo estuvo expuesto a recurrentes situaciones de violencia. Sobre la punta de proyectil incrustada, este tipo de objetos son consideradas como armas y se los vincula con la violencia entre grupos (Lessa y Gaspar 2012; Pacheco y Retamar 2012), aunque su presencia aislada en el conjunto de Tres Cruces I, no nos permite ser concluyentes al respecto, pudiendo ser también resultado de conflictos a escala intragrupal, incluso ambas. Asimismo, este es el único caso registrado en el conjunto y en el área que presentó evidencias de lesiones traumáticas compatibles con violencia interpersonal (Plischuket al. 2011), por lo cual no es posible, sobre la base de la información disponible a la fecha, sostener la idea de un contexto de violencia generalizada, ya sea este de carácter grupal o intergrupal.

El contexto de inhumación del individuo también ofrece información sobre su vida y las condiciones de su muerte. La posición de entierro, genuflexa sobre lateral derecho, aunque presenta cierta desarticulación producto de procesos tafonómicos(particularmente la apertura de la tumba), sugiere que el cuerpo recibió el mismo tratamiento que otras personas. Incluso la tinción verde, que indica la presencia de objetos de cobre -posiblemente brazaletes en miembros superiores- también fue observada en individuos de esta misma inhumación y de otras de Tres Cruces I. Por otro lado, como consecuencia de la reapertura de la fosa, no es posible saber con certeza si las puntas de proyectil de obsidiana halladas como acompañamiento se asociaron directamente con el individuo L2, lo que quizás permitiría vincular a esta persona con actividades bélicas. El estudio tafonómico, en particular la posición genuflexa reiterada, la ausencia y desplazamiento de partes anatómicas y los objetos asociados, señalan que no se trató de una fosa común resultante de un evento masivo simultáneo,consecuencia, por ejemplo, de una guerra o un conflicto intergrupal que involucró una parte importante de la población (Brothwell, 1999:25 en Pacheco y Retamar 2012; Knüsel 2005 en Berón 2012).

En la actualidad no se poseenotros indicadores materiales que den cuenta de situaciones de violencia o conflictoentre grupos durante el período Formativo Superior. No se observan durante la segunda mitad del primer milenio en Quebrada del Toro patrones de asentamiento con estructuras defensivas, como así tampoco de sistemas de armas más allá de las puntas de proyectil, variables que junto a los traumas óseos y las características de los entierroshan sido tradicionalmente consideradas indicadores de conflicto intergrupal (López Mazz y Moreno 2012; Pacheco y Retamal 2012). El arte rupestre local por su parte, no muestra situaciones de violencia, tales como enfrentamientos o lucha y/o individuos armados,que si han sido registrados en otros sectores del NOA para el Formativo (Aschero y Martel 2005; Hernández Llosas et al. 2021) y en momentos posteriores en el área estudiada (De Feo 2018).

Si en cambio, en Quebrada del Toro se documentapara el Formativo Superior,el surgimiento de asentamientos de residencia a mayores alturas relativas, pero esto no necesariamente se relaciona conel uso de espacios menos accesibles en términos defensivos, sino que es el resultado del avance sobre el pie de monte a medida que los asentamientos poseen mayores dimensiones y de su uso para fines agrícolas posibilitado por el desarrollo de infraestructura agrícola de riego y contención (De Feo 2014).

No se descarta que conforme avance la investigación surjan nuevas evidencias que permitan revisar lo plateado anteriormente. Más aún, teniendo presente que para el mismo período, en otros sectores del NOA se propuso un aumento del conflicto y la violencia interpersonal. Como se mencionó anteriormente, se sugirió que las poblaciones que habitaron la Serranía de las Pirguas a partir del 500 de la era experimentaron fuertes tensiones grupales, según se desprende de los reiterados traumas óseos observados (Baffi y Torres 1993; Baffiet al. 1996). Esta situación no es exclusiva de dichas poblaciones. En la Quebrada de Humahuaca, en el sitio Mulqui, cuya cronología se estableció entre el 565-689 DC, es decir, relativamente contemporáneo al conjunto de Tres Cruces I, fue halladoun individuo de entre 33 y 45 años con una punta de proyectil incrustada en el hueso calcáneo izquierdo, además, poseía alojado otro proyectil en su caja torácica (Arrieta el al. 2016). En el sitio Punta de la Peña 9(Antofagasta de la Sierra)González Baroniet al. (2019)mencionan evidencias de traumaantemortem yperimortem-golpes, fracturas y cortes-en sociedades agropastoriles de la segunda mitad del primer milenio, que los autores interpretan como resultado de tensiones sociales a escala intragrupal. En el cementerio de Solcor 3, en San Pedro de Atacama, también se documenta la incidencia de traumas craneales -fracturas nasales, lesiones en frontal, occipital y en parietal izquierdo, entre otras- durante el Horizonte medio (600-950 DC), particularmente en hombres, y asociados a un aumento de la tensión social consecuencia de la mayor densidad poblacionaly la presión sobre los recursos (Torres Rouff y Costa Junqueira 2005, 2006). Los ejemplos citados, en particular el primero y este último son relevantes ya que no sólo son indicativosde la recurrencia de hechos de violencia interpersonal alrededor del 500 de la era, sino que también estos ocurren en poblaciones con la cuales las comunidades de Quebrada del Toro tuvieron vínculos o interacciones; lo que se desprende de la presencia de alfarerías propias de las yungas septentrionales (cerámica Candelaria fase III) y transandinas (San Pedro Negro Pulido, CoyoInciso y San Pedro Rojo Grabado) en Tres Cruces I (De Feo 2014; De Feo y Pereyra Domingorena 2018) y viceversa (Torres Rouff y Costa Junqueira 2006).

No puede pasarse por alto la mayor concentración poblacional observada durante el Formativo Superior, donde se registran asentamientos como Tres Cruces I, con centenares de estructuras en contraposición a las pequeñas aldeas más tempranas, lo quesin duda, pudo ser una potencial fuente de tensión social que deberá continuar siendo explorada. Este períodoanticipó un escenario de conflicto que se registra sólidamentedurante los Desarrollos Regionales (1000-1430 DC), caracterizado por un aumento importante de la densidad poblacional, la consolidación de jerarquías sociales y disputas sobre el acceso y control de recursos (Nielsen 2001; Tarragó 2000). A partir del 1000 DCse cuenta con un registro de armas (hondas o warakas, manoplas, petos, etc.), escenas de enfrentamientos en el arte rupestre y sitios de difícil acceso, defensivos o pukaras, tanto en Quebrada del Toro como en otros sectores del área de circumpuna(Balesta y Wynveldt, 2010; Cigliano 1973; De Feo 2018; Nielsen 2007, 2015). En paralelo, en diversas colecciones provenientes de Jujuy, Salta y Catamarca (NOA) se observa una mayor prevalencia de individuos con lesiones traumáticas causadas por eventos de violencia interpersonal2(Gheggi y Seldes 2012; Torres-Rouffet al. 2005; Torres-Rouff y Costa Junqueria 2006).

Conclusiones

Los análisis llevados a cabo sobre el individuo L2 sugieren que estuvo expuesto, al menos, a dos eventos violentos en distintos momentos de su vida que le ocasionaron lesiones óseas: un trauma contundente en su parietal izquierdo,meses antes de su muerte,y una fractura por impacto de punta de proyectil que do probablementeterminó con su vida. Asimismo, la supervivencia luego del primer traumatismo sugiere cuidados por parte de otros individuos.

Este hecho aislado de traumatismo no permite sostener la existencia de un contexto de conflicto generalizado, y menos aún, definir en el marco de qué situaciones se produjeron las lesiones que concluyeron con la vida del individuo L2. Si bien es sugestiva la presencia de reiterados traumas diferidos en el tiempo en un mismo individuo se requiere de mayor información que permita valorar el alcance sociopolítico de estas prácticas de violencia singulares. A la fecha,las diferentes líneas de evidencia (traumatismos óseos, estado nutricional, asentamientos, contexto de inhumación, arte rupestre) no sugieren una situación de tensión social o violencia generalizada, ya sea a una escala doméstica o intergrupal en Quebrada del Toro. Por otra parte, una mayor concentración demográfica, debió tener un impacto sobre las relaciones intragrupales, tal como se registra en otros sectores al NOA y norte de Chile durante la segunda mitad del primer milenio de la era. Por tal motivo, se enfatiza en la necesidad de aumentar el corpus de información para el área y sectores circundantes.

Asimismo, agradecemos a los evaluadores, cuyos comentarios y sugerencias contribuyeron a mejorar el trabajo.Estas investigaciones fueron financiadas con un PICT 2017-2027 FONCYT, MINCYT y un PPID UNLP N035.

Agradecimientos:Al Méd. Santiago Castilla, por la realización de las tomografías del material. Al Méd. Alejo Cucci por su asesoramiento en la interpretación de las lesiones traumáticas. A Luciano Vercesi y Diego Gobbo por las fotografías y figuras que acompañan el texto.

Notas

1. Fechas calibradas para 2 σ mediante el Programa CALIB 7.0.0, usado en conjunción con Stuiver and Reimer (1993). Calibración para el Hemisferio Sur SHCal 13.14: LP2038 ([573-887 AD] 1); LP2066 ([636-902 AD] 0,955522 [cal 2 σ 922-967 AD] 0,044478); LP 3389 (441-453 AD] 0,013083 [463-676 AD] 0,986917

2. Estos resultados, no obstante, difieren de la propuesta de Arrieta et al. (2016) quienes no registran diferencias estadísticamente significativas en la ocurrencia de lesiones traumáticas entre el período Formativo y el de los Desarrollos Regionales. Fundación Argentina de Antropología), pp. 343-353. Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires.