Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

Anuario de investigaciones

On-line version ISSN 1851-1686

Anu. investig. vol.20 no.1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jan. 2013

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOPATOLOGÍA

Relación terapéutica: estudio en población de estudiantes universitarios

Therapeutic relationship: a study within a university students' population

Etchevers, Martín1; Simkin, Hugo2; Putrino, Natalia3; Greif, Julieta4; Garay, Cristian5; Korman, Guido P.4

1Lic. en Psicología, UBA. Mg. en Cultura y Sociedad. Prof. Adj. Reg. Clínica Psicológica y Psicoterapias, cát. I. Facultad de Psicología, UBA. Director UBACyT (período 2010-2012) del proyecto Estrategias de Complementariedad Terapéutica en Personas con Diagnóstico de Depresión de la Ciudad de Buenos Aires: la Importancia de los Factores Interpersonales y la Relación Terapéutica. E-mail: metcheve@psi.uba.ar

2Lic. en Psicología, UBA. Becario Doctoral UBACyT.

3Becaria UBACyT, Categoría Estímulo.

4Investigadora UBACyT.

5Doctor de la Universidad de Buenos Aires. Magister en Cultura y Sociedad (IUNA). Docente en grado y posgrado, Psicología, UBA. Investigador UBACyT, Psicología, UBA.

6Licenciado y Profesor en Enseñanza Media y Superior en Psicología, UBA. Magister y Doctor en Cultura y Sociedad (IUNA). Doctor en Psicología, UCES. Terapeuta cognitivo certifcado por la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva (AATC). Docente en grado y posgrado, Psicología, UBA. Co-director UBACyT, Psicología, UBA.

Resumen

En la actualidad, se considera que parte del éxito de un tratamiento psicoterapéutico depende de la relación entre paciente y terapeuta. Sin embargo, se ha observado que la inclusión de esta temática es escasa en los planes de estudio de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. For this reason, this paper aims to assess de Buenos Aires. Por este motivo, el presente trabajo se propone evaluar, a partir de un cuestionario autoadministrable desarrollado ad hoc, las creencias acerca de los factores que infuyen en la Relación Terapéutica en el tratamiento {Inicio, Sostenimiento y Resultados) y de las características del terapeuta más importantes para el establecimiento de la relación terapéutica (e.g. Adaptación a las necesidades del paciente, Actitud empática, Expresión abierta de interés, Actitud cálida, Cultura/Religión) en una muestra compuesta por 290 estudiantes de la Carrera de Psicología de la UBA seleccionada a través de una técnica de muestreo no probabilística de tipo intencional. La mayoría de los estudiantes consideró importante la Relación terapéutica tanto en el inicio, como en el sostenimiento y la culminación del tratamiento. Para el establecimiento de la relación terapéutica valoran la "adaptación a las necesidades del paciente", la "actitud empática", la "expresión abierta de interés" y la "actitud cálida", junto a un "diálogo fuido". Finalmente, cuantas más materias presentan aprobadas los estudiantes, consideran más relevantes a la "actitud empática" y la "escucha abstinente", otorgando menos relevancia a la "actitud cálida", el "diálogo fuido" y la "expresión abierta de interés". Se analizan estos resul tados en el marco de las corrientes teóricas más relevantes en el contexto local y se concluye la necesidad de fortalecer la formación sobre Relación Terapéutica en la Carrera de Psicología en la Carrera de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

Palabras clave:

Relación Terapéutica; Estudiantes; Creencias

Abstract

It is considered that psychotherapy outcomes partially depend on the therapeutic relationship. However, it has been observed that teaching this issue is scarce in the Bachelor of Psychology curriculum at the University of Buenos Aires. For this reason, this paper aims to assess beliefs about the factors that infuence the therapeutic relationship in a sample of 290 psychology students. These factor range from adaptation to the client's needs, empathetic attitude, warm Attitude, Culture / Religión, etc. Most students considered important the therapeutic relationship in the psychotherapy process. For the establishment of the therapeutic relationship there were valued "adaptation to the client's needs" an "empathetic attitude", "open expression of interest" and a "warm attitude " with a "fluid dialogue." Advanced students tend to consider "empathetic attitude" and "Abstinence" most important than beginner students, while decreasing the perception of relevance in relation to the "warm attitude", "fluid dialogue" and "interest". These results are discussed in the context of relevant theoretical trends in the local context. It is concluded the need to strengthen the training about Therapeutic Relationship at the University of Buenos Aires.

Key words:

Therapeutic Relationship; Students; Believes

INTRODUCCIÓN

El estudio de la alianza terapéutica surge inicialmente a partir del concepto de transferencia desarrollado por Sigmund Freud (1912), quien introduce el término para referirse a la reedición o repetición inconsciente de modelos de relación infantiles del paciente (clisé) que se produce con la fgura del terapeuta (Kapelovitz, 1987). De acuerdo a los primeros desarrollos teóricos, en la medida en que esta repetición cobra un aspecto positivo-tierno, funciona como motor del tratamiento favoreciendo las asociacio nes del paciente (Freud, 1915). Sin embargo, cuando presenta aspectos negativos o positivos-eróticos, se con vierte en una vertiente resistencial, obstaculizando el proceso terapéutico (Freud, 1914).

Posteriormente, el impacto del Psicoanálisis en Estados Unidos dio lugar a nuevas conceptualizaciones de la noción de transferencia, particularmente en el marco de la Psicología del yo. En este contexto nace el concepto de Alianza Terapéutica (Frank, 2005) .Una de las primeras referencias al constructo fue sugerida por Elizabeth Zetzel (1956), quien lo emplea para diferenciarlo de la "transferencia" en tanto sugiere que la alianza terapéutica se refiere específcamente a la parte no neurótica de la relación entre terapeuta y paciente que posibilita el insight y el empleo de las interpretaciones del terapeuta para distin guir entre las experiencias relaciónales del pasado y la relación real con el terapeuta. Desde entonces, la noción de alianza o relación terapéutica ha cobrado diversas acepciones, de acuerdo a diferentes autores y enfoques teóricos (Etchevers, Simkin, González & Muzzio, 2012; Etchevers, González & Simkin, 2012), a tal punto que se ha observado que la alianza puede comprenderse como un constructo panteórico que infuye en la efectividad de las intervenciones técnicas de cualquier tipo de psicote rapia (Strupp, 1973). Por ejemplo, Hartley (1985) ha con siderado que la relación terapéutica incluye a la relación real y a la alianza de trabajo. De acuerdo con el autor, mientras que la primera remite al vínculo entre el pacien te y el terapeuta, la segunda refere a la capacidad de ambos para trabajar conjuntamente según los objetivos previstos. Por su parte, Edward Bordin (1979) la defne como un constructo multidimensional en el cual se identifican tres componentes: (1) acuerdo en las tareas, (2) vínculo positivo y (3) acuerdo en los objetivos. Asimismo, Lester Luborsky (1976) identifca dos tipos de relación terapéutica, según la fase o etapa de la terapia. Mientras que la alianza de tipo I remite a la relación entre paciente y terapeuta que tiene lugar al inicio del tratamiento y se caracteriza por la sensación del paciente de contar con el apoyo del terapeuta, la alianza de tipo II tiene lugar en fases posteriores y se caracteriza por la sensación por parte del paciente de trabajo y esfuerzo conjunto. De acuerdo con Corbella y Botella (2003) ambas perspecti vas resultan complementarias, dado que la alianza de tipo I de Luborsky puede asociarse al vínculo positivo de Bordin, mientras que la alianza de tipo II podría asociarse al acuerdo de tareas y objetivos de Bordin.

Recientemente, Jonathan Green (2009) identifca dos componentes de la relación terapéutica: las características personales del terapeuta (agradabilidad, veracidad y compromiso) y sus tareas (manera en que el foco, método y objetivos del tratamiento son explicitados y mutuamente aceptados). Dichos componentes contribuyen a la crea ción de una buena alianza y refuerzan las posibilidades de alcanzar los objetivos terapéuticos. En este sentido, Soares, Botella, Corbella, Serra de Lemos y Fernandez (2013) observan que aquellos pacientes que sostienen la terapia presentan un mayor acuerdo en las tareas que los que abandonan el tratamiento.

La evaluación empírica de la relación terapéutica comien za a partir de la década de 1980, y desde entonces se han construido diversas escalas, procurando refejar las dife rentes perspectivas teóricas (Wiseman, Tishby & Barber, 2012). Cabe destacar la escala Working Alliance Inventory (WAI; Horvath & Greenberg, 1986) que comprende tres factores que corresponden a la conceptualización de la alianza según los desarrollos de Bordin. Dicho instrumento ha provisto mayor apoyo para los fundamentos empíricos sobre la alianza en psicoterapia. La WAI junto a otras escalas como: Helping Alliance Questionnaires (HAq-ll; Luborsky, Barber, Siqueland & Johnson, 1996), California Psychotherapy Alliance Scale(CALPS; Gastón & Marmar, 1994) y Vanderbilt Psychotherapy Process Scale (VPPS; O'Malley, Suh & Strupp, 1983) representan los instrumentos de medición más empleados para el estudio de la relación terapéutica. Por otro lado, se ha incrementado en lo últimos años el número de investigaciones que exploran el vínculo entre la relación terapéutica y los resultados de los tratamientos (Etchevers et al, 2012). En este sentido, Del Re, Flückiger, Horvath, Symonds & Wampold (2012) realizaron un meta-análisis con el objeto de evaluar los efectos del terapeuta en la alianza y los resultados de la psicoterapia, corrobo rando su impacto positivo para el tratamiento psicológico. Una vez comprobada la infuencia de la relación terapéu tica en los resultados del tratamiento, diferentes autores se interesaron en identifcar cuáles son los aspectos o factores que inciden favorablemente en los mismos (Ac-kerman & Hilsenroth, 2003; Heinonen, Knekt, Jááskelái-nen & Lindfors, en prensa).

Siguiendo la línea de estos autores, en este estudio se han identifcado nueve aspectos importantes que podrían afectar positivamente la relación terapéutica: (1) Actitud Cálida (AC) (2) la Actitud empática del terapeuta (AE), (3) Actitud distante (AD) (4) Abstinencia (AB), (5) Neutralidad (N), (6) el Feedback o Diálogo fuido (DF) , (7) la Expresión abierta de interés(El) y la (8) Adaptación a las necesidades del paciente (AN), (9) Compartir la cultura/religión y los códigos del paciente (CC).

La (1) actitud cálida (AC) y amable del terapeuta refere a su grado de mpcacón emociona con e pacente (Acker-man & Hilsenroth, 2003). Tal como lo plantean Corbella y Botella (2003) la calidez del terapeuta es una de las dos cualidades necesarias, pero no sufcientes para desarrollar un buen proceso terapéutico, de acuerdo a estos au tores, los comportamientos de exploración y valoración del terapeuta promueven la alianza terapéutica con el paciente, mientras que por el contrario, la baja valoración perjudica a la misma (Henry & Strupp 1999). Mohl et al. (1991) observaron que una actitud cálida se encontraba asociada a una buena alianza terapéutica. De acuerdo con Hardy, Cahill, & Barkham (2007), para los pacientes la actitud cálida es lo que mayor favorece una buena re lación, mientras que para los terapeutas es más relevante la colaboración activa del paciente. Se ha observado que ambas se encuentran asociadas, de modo que la calidez del terapeuta fortalece la participación activa de los pa cientes en el tratamiento (Wright & Davis, 1994). Por el contrario, la hostilidad en la interacción entre paciente y terapeuta se ha asociado a una peor calidad en la alianza terapéutica (Morris, & Suckerman, 1974). En relación a la Actitud Empática del terapeuta (AE), la Enciclopedia Británica la defne como "una habilidad para imaginarse uno mismo en lugar de otro y mediante este proceder, entender sus ideas, sus acciones, sus deseos, sus sentimientos".

Desde una perspectiva psicodinámica, Kohut (1984) con sidera a la empatía como "el intento de una persona de experimentar la vida interna de otro mientras permanece como observador externo" (Kahn, 1985, p.894). Para este autor, la empatía constituye un modo de observación que permite comprender actitudes y valores del paciente e implica por parte del terapeuta una actitud neutral y obje tiva (Aragno, 2008; Kahn, 1985; Wispé , 1987). En el contexto local, Sara Baringoltz realizó un estudio en el cual 97% de los terapeutas señaló a la empatía como una de las características más importantes en el rol pro fesional (Baringoltz, 2005).

Raskin (1974) realizó una encuesta en Estados Unidos con 83 terapeutas en actividad y concluyó que el factor más valorado para ser terapeuta es "tratar de comprender el punto de vista del cliente de la manera más precisa y sensible que el terapeuta pueda" (Raskin , 1974, en Rogers 1975).

En otro estudio realizado del mismo país, Carlozzy et al (2002) encontraron que los psicoterapeutas consideraban a la empatía como una habilidad necesaria para la profe sión (Carlozzy et al., 2002).

Por otro lado, Orlinsky y Howard realizaron en 1978 una revisión en la que encontraron que la mayoría de estos estudios indican que la sensación de ser comprendido por el psicoterapeuta tiene efectos benefciosos para los pa cientes (Patterson, 1984). En la misma línea, Stephen y Baerstein (2006) demostraron que la sensación del pa ciente de sentirse entendido profundamente lleva a una mayor apertura y mayor confanza en el terapeuta. Existe una gran evidencia empírica de que a mayor nivel empatía, hay mayor benefcio para los pacientes (Patter son, 1984). En una revisión bibliográfca, Patterson (1984) encontró que el 47% de 15 estudios que analizaron las condiciones necesarias para un terapeuta, concluyen que mayores niveles de empatía se correlacionan positivamente con un resultado positivo (p.22). En el contexto local, Vidal y Benito (2012) sugiere que la empatía forma parte de los afectos que se producen en la relación entre los profesionales de la salud y sus pacien tes, que se considera básica en dicha relación. Horvarth y Breenberg (1989) compararon los puntajes de los tera peutas en la WAI y la Relationship Inventory (Rl), encon trando que el factor "vínculo" de la escala WAI se encuen tra asociado a la escala de empatía de la Rl, que evalúa la demostración de empatía, congruencia entre paciente y terapeuta y atención positiva. De manera similar, Price y Jones (1998) compararon los resultados obtenidos en California Psychotherapy Alliance Scale (CALPAS; Gastón; Marmar, 1994) y la Psychotherapy Process Q-Sort (PQS; Jones, 1985) observaron una correlación entre la CALPAS y los ítems de la PQS relacionados a los comportamientos afliativos del terapeuta (e.g., el terapeuta es sensible a los sentimientos del paciente, en armonía con el paciente, empático).

La Actitud distante (AD), apunta a distinguir si la idea subyacente respecto a la noción de la psicoterapia es la de un complejo fenómeno bipersonal (Vidal y Benito, 2012) en el cual la inclusión del observador en el fenóme no observado implica a un terapeuta activo en el proceso (Ojeda, 2010) o si por el contrario subyace la idea clásica del psicoanálisis en la cual la transferencia es producto de la neurosis o de la parte neurótica del paciente en la cual se desplazan o transferen sentimientos, actitudes o de seos que pertenecen a fguras pasadas (Greenson, 1965). En relación a esta perspectiva, Fosshage (1994) plantea que esta línea de "desplazamiento" implica pensar que se trata del producto aislado e inapropiado de la mente del paciente que no se encuentra afectado por la persona o actividad del analista, quien se mantiene en una actitud de neutralidad y anonimato. Para Langs (1973), el uso excesivo y repetitivo del silencio resulta inapropiado para el paciente, lo que indica una falta de sensibilidad sus necesidades.

Heinonen et. al (2013), realizaron un estudio en el que se comparó la efcacia de los tratamientos psicodinámicos (LPP) y psicoanalíticos (PA) tras un seguimiento de cinco años. Los autores encontraron que los pacientes que habían recibido PA tenían menos síntomas que los del grupo LPP, cuando los terapeutas se habían mostrado menos distantes ymás contundentes. Las otras cualida des que resultaron especialmente benefciosas en PA fueron una elevada asertividad y un estilo menos distante. En relación a la abstinencia,según el diccionario de Psi coanálisis de Laplanche y Pontalis (1997) esta puede ser defnida como el "principio según el cual la cura analítica debe ser dirigida de tal forma que el paciente encuentre el mínimo posible de satisfacciones sustitutivas a sus síntomas. Para el analista, ello implica la norma de no satisfacer las demandas del paciente ni desempeñar pa peles que éste tiende a imponerle". En el estudio de la Relación terapéutica, la regla de la abstinencia ha sido estudiada principalmente desde un enfoque psicoanalítico o psicodinámico, motivo por el cual no existe consenso relativo a su impacto en la alianza. Según las corrientes psicoanalíticas, la abstinencia como principio y regla del analista es consecuencia de la neu tralidad. El analista debe ser neutral en cuanto a los valo res religiosos, morales y sociales (Laplanche & Pontalis, 1997), Otros autores consideran a la neutralidad como una defnición amplia que engloba a términos como la abstinencia, la empatía y la equidistancia (Stolorow & Atwood, 2013). Langs (1990) defne la neutralidad como la ausencia de opiniones personales, directivas, auto re velaciones, manipulaciones, y todas las demás respues tas no interpretativas. De acuerdo con Faulkner & Faulk-ner (1997) la neutralidad implica también evitar la familiaridad con el paciente, lo que podría afectar la relación terapéutica. Para los autores, esto resulta particularmente un desafío en zonas rurales, donde el terapeuta encuentra mayor difcultad en evitar el trato familiar con las personas a las que asiste.

Respecto del feedback o dialogo fuido, de acuerdo a Henry y Strupp (1992) la calidad de la comunicación afec ta la relación entre paciente y terapeuta. El terapeuta promueve el feedback que puede ayudar al cliente a rea lizar un insight de lo que repite en sus relaciones interper sonales con otras personas (Hill &Nox, 2009). De acuerdo con Hill y Nox (2009), esto fortalece la relación entre el cliente y el terapeuta, a la vez que el psicólogo se convier te en una fgura positiva en el mundo interno del cliente. Dolinsky, Vaughan, Luber, Mellman y Roose (1998) llevaron a cabo un estudio acerca del "acople" en la relación entre el paciente y el terapeuta y si este se encontraba asociado a otras variables tales como la actividad verbal terapeuta. Estos autores observaron que tanto los pacien tes como los terapeutas reportaron una mayor Alianza cuando el terapeuta era más activo en los intercambios verbales. Estos resultados pueden ser interpretados bidi-reccionalmente, lo que signifca que un terapeuta activo facilita la experiencia de un encuentro positivo y, a su vez, la experiencia de un resultado positivo puede dar lugar a que el terapeuta sea verbalmente más activo. En relación al compromiso con la problemática del paciente, de acuerdo con Safran (2000) la respuesta óptima del terapeuta es aquella que mejor se adapta a las necesida des evolutivas del paciente y favorece el proceso de cambio del paciente en la matriz relacional. Safran y Muran (2000) describieron la alianza terapéutica como "un proceso de negociación inter-subjetiva" refriéndose a la transacción constante que se debe realizar entre las necesidades de "afiliación" y "agencia" a lo largo de la relación. La primera se refere a la necesidad innata del ser humano tanto de establecer como de mantenerse afiliado con otros, y la segunda a la necesidad de auto-defnirse o individuarse. Según los autores, existirían es tas dos tendencias fundamentales en los seres humanos que se hallarían en una tensión continua entre sí y servi rían para comprender los tipos de confictos o rupturas que se producen en el desarrollo de la alianza. La nego ciación de estas dimensiones se pone en juego en todo proceso de psicoterapia, y la resolución de los confictos subyacentes requiere el reconocimiento del terapeuta de su contribución.

Por su parte, Gastón & Ring (1992) empleando el Inventory of Therapeutic Strategies (ITS) para evaluar las estrategias del terapeuta, sugieren que si el paciente experimenta que el analista está comprometido con tratamiento, suelen in crementarse los sentimientos de conexión entre el paciente y el terapeuta, fortaleciendo la confianza tanto en el terapeuta como en el proceso terapéutico. Safran y Murran (2005) afirman que es conveniente que el terapeuta invite al paciente a unirse a comprender juntos el dilema que comparten, teniendo como objetivo, establecer una sensación del "nosotros", lo que contribuiría a que el paciente perciba que el terapeuta presenta un genuino interés por la problemática del paciente. Sobre la adaptación a las necesidades del paciente, Altmaier y Hansen, (2012) la definen como los continuos intentos del terapeuta de explorar los problemas como una manifestación de una conexión empática, demostrando calidez y preocupación. De acuerdo con Beck (1979), ningún otro aspecto de la terapia implica tantos riesgos ni requiere tanta habilidad como esta característica. Para el autor, es necesario adecuarse a la medida justa de lo que cada caso requiere dado que puede resultarían ineficaz ser demasiado como insuficientemente directivo. En este sentido, la investigación relativa a la naturaleza de la maestría profesional, demuestra que los profesionales muy experimentados en diversos campos responden a las situaciones relevantes de un modo fexible, creativo y sensible al contexto (Dreyfus & Dreyfus, 1986; Schon, 1983). De acuerdo con Safran y Muran (2005), a diferencia de los principiantes, que aplican intervenciones como si fueran "recetas de cocina", los terapeutas experimentados modifican y adaptan las teorías y técnicas existentes a cada caso en particular.

Finalmente, se ha observado que compartir la cultura/ religión y los códigos del paciente contribuye a fortalecer la relación entre el paciente y el terapeuta (Harverkamp, 2010; Korman & Simkin, 2010). En este sentido, aunque compartir aspectos culturales no predice directamente el resultado de la terapia, aumenta la adherencia al tratamiento (e.g. Comas-Diaz, 2006). Por el contrario, el desconocimiento respecto de los factores culturales de la población a la que se asiste, aumentaría la posibilidad de realizar diagnósticos errados, la patologización de aquello que es desconocido y disminuiría la adherencia a los tratamientos (Korman et al, 2011; O'Connor y Vanderberg, 2005). En el contexto local, Korman et al (2011) evalúan una muestra de 224 psicólogos y psiquiatras cuyo lugar de ejercicio es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires, respecto del conocimiento de los aspectos culturales de la población a la que asisten, particularmente en cuanto a su diversidad religiosa. Los autores concluyen que el conocimiento de los profesionales no refeja la diversidad real que se desprende de los datos oficiales y de estudios especializados, por lo que recomiendan fomentar el conocimiento específico de los profesionales.

El estudio acerca de la Relación Terapéutica resulta de amplia relevancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), dado que existe una amplia predisposición en este contexto a realizar tratamientos psicoterapéuticos (Dagfal, 2009; Roussos, 2001). Así, en concordancia con esta valoración positiva de la población por el psicoanálisis y las escuelas psicológicas en general se ha observado que existe una proporción de 795 psicólogos por cada 100.000 habitantes (Alonso & Gago, 2008), siendo esta una de las más altas a nivel mundial. En particular, en el contexto de CABA diferentes autores han contribuido al estudio de la relación terapéutica adaptando y validando diferentes instrumentos de evaluación, así como identificando los diferentes aspectos que favorecen la relación terapéutica o destacando el impacto positivo que presenta en los resultados de los tratamientos terapéuticos (e.g. Conn, Medrano y Moretti, 2013; Etchevers et al, 2012; Waizmann & Roussos, 2011).

Sobre los aspectos que favorecen la relación terapéutica, en el enfoque psicoanalítico, Zukerfeld (2001) ha estudiado el vínculo entre relación terapéutica, percepción de cambio o mejoría, frecuencia de sesiones y estilo de intervención analítica. El autor concluyó que el grado de alianza percibido por los pacientes se encuentra vinculado a la mejoría pero no a la frecuencia de sesiones ni a la modalidad de las intervenciones. Además, se ha observado en una muestra de profesionales, psicólogos clínicos y médicos psiquiatras de la Ciudad de Buenos Aires (Garay, Fabrissin, Korman, Etchevers & Biglieri, 2008), que los factores interpersonales fueron considerados como los principales responsables del éxito terapéutico. Si bien la relación terapéutica ha sido estudiada en el contexto local (e.g. Zukerfeld, 2001) todavía no se cuenta con trabajos que indaguen específicamente las creencias de los estudiantes de Psicología acerca de los factores que inciden sobre ella. En particular, conocer dichas creencias cobra relevancia por dos motivos. En primer lugar, luego de una revisión de los programas de las diferentes materias de la Carrera de grado de la Licenciatura en Psicología se ha observado que la Relación terapéutica no forma parte de los planes de estudio, con la excepción de algunos textos vinculados a la noción de transferencia desde un enfoque psicoanalítico. En este sentido, los estudiantes no cuentan con formación específica acerca de sus componentes, de los factores que contribuyen a fortalecer dicha relación, ni de su impacto en los resultados del tratamiento. En segundo lugar, cabe destacar que la Licenciatura en Psicología en la República Argentina cuenta con un titulo habilitante. Dado que en la literatura académica se observa el papel relevante de la relación terapéutica en los resultados del tratamiento, conocer las creencias de los estudiantes de la Facultad de Psicología acerca de los factores que inciden en la relación terapéutica, permitiría dar cuenta de las herramientas que poseen para desempeñarse en el ámbito profesional. En este sentido, los resultados del presente estudio podrían contribuir al diseño de dispositivos pedagógicos orientados a reforzar las herramientas teóricas de los estudiantes acerca de los factores que afectan positivamente la relación terapéutica y al entrenamiento en las competencias y las habilidades interpersonales necesarias para su construcción.

Por este motivo, el objetivo principal del presente artículo consiste en explorar las creencias acerca de la relación terapéutica en estudiantes de Psicología que se encuentran realizando sus estudios de grado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. En particular, se procura (1) Conocer las creencias de los estudiantes acerca de la influencia de la relación terapéutica en los resultados del tratamiento y (2) conocer las creencias de los estudiantes en relación a los factores que fortalecen la relación terapéutica.

METODO

Participantes

Se trabajó con un muestreo no probabilístico, intencional, en el que participaron 290 estudiantes de la Carrera de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina (16.9 % hombres y 83.1% mujeres) con un rango etario de 19 a 35 años (M = 24,10, DE = 3,71). Los participantes fueron invitados voluntariamente en la investigación, solicitándoles su consentimiento a través de un formulario que explicitaba que en cualquier momento podían rehusarse a responder cualquier pregunta que consideraran inadecuada. Además, se comunicó explícitamente a los participantes que los datos derivados de la presente investigación se utilizarían con fines exclusivamente académico-científicos bajo la Ley Nacional de la República Argentina 25.326 de protección de los datos personales.

Instrumento

Los datos fueron recolectados a través de un instrumento de evaluación de índole autoadministrable construido en base a una revisión bibliográfica (Etchevers, González, Sacchetta, lacoponi, Muzzio & Miceli, 2010). El mismo fue confeccionado a través de una página web, con preguntas cerradas, cuyo formato de respuesta es excluyente/no excluyente. El link para acceder al mismo se envió en forma electrónica a estudiantes de diferentes etapas de la Carrera de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. El cuestionario consta de 10 preguntas. Las preguntas 1 y 2 buscan recabar información de tipo demográfico (e.g. edad, sexo). La pregunta 3 explora la cantidad de materias aprobadas. Las preguntas 4, 5 y 6 indagan las ideas y las creencias de los estudiantes sobre la incidencia de la relación terapéutica en el inicio, el sostenimiento y los resultados del tratamiento (e.g. ¿Cuánto cree usted que incide la relación terapéutica en el inicio del tratamiento?, ¿Cuánto cree usted que incide la relación terapéutica en el sostenimiento de un tratamiento?, ¿Cuánto cree usted que incide la relación terapéutica en los resultados del tratamiento?). La pregunta 7 alude a distintos aspectos como variables culturales/religiosas (e.g. ¿Cuánto cree usted que las variables culturales - religión, nacionalidad, clase social, edad - inciden en el establecimiento de la relación terapéutica?). Por último, a partir de la pregunta 8 se intenta conocer las ideas y creencias de los alumnos acerca de los aspectos importantes para el establecimiento de la relación terapéutica y que son parte del rol del psicólogo (e.g. ¿Cuánto influye en el establecimiento de la relación terapéutica la adaptación del terapeuta a las necesidades del paciente?).

Análisis de Datos

Se calcularon los estadísticos descriptivos para cada ítem. El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS 18.

RESULTADOS

Con respecto a la incidencia de la relación terapéutica en el inicio del tratamiento, casi la totalidad de los estudiantes contestó entre "mucho" y "bastante". En cuanto a la incidencia de la relación terapéutica en el sostenimiento del tratamiento, ocurrió lo mismo, con un mayor grupo señalando la opción "mucho". Resultados similares se obtuvieron en relación a la incidencia de la relación terapéutica en los resultados del tratamiento.

Tabla I Creencias acerca de la incidencia de la Relación Terapéutica

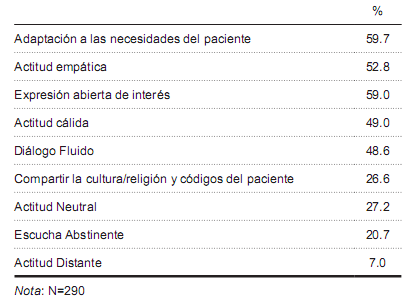

En cuando a los aspectos importantes para el establecimiento de la relación terapéutica: la "Adaptación a las necesidades del paciente", la "Actitud empática", la "Expresión abierta de interés" y la "Actitud cálida", junto a un "Diálogo fluido" ocuparon los primeros cinco lugares en orden de importancia, seguidos de "Compartir la cultura/ religión y códigos del paciente", la "Actitud neutral" y la "Escucha abstinente". Por su parte, la "Actitud distante" fue uno de los aspectos considerados menos relevantes para establecer la relación terapéutica.

Tabla II Creencias acerca de los aspectos importantes de la relación terapéutica

Finalmente, se procedió a evaluar si existen diferencias en las creencias acerca del las características del terapeuta en función de la cantidad de materias aprobadas.

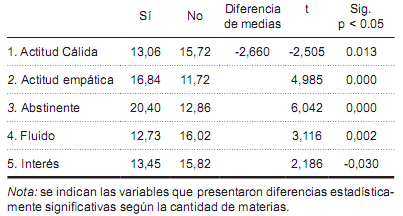

Tabla III. Las características del terapeuta según cantidad de materias aprobadas

En la tabla III se observa que cuantas más materias presentan los estudiantes, consideran más relevante una actitud empática y la escucha abstinente, mientras que disminuye la percepción de relevancia en relación a la actitud cálida, el diálogo fluido y el interés.

DISCUSIÓN

Siguiendo las consideraciones de Luborsky (1976) de la alianza de tipo I y de tipo II las preguntas 4 y 5 indagan las creencias de los estudiantes acerca de la incidencia de la relación terapéutica en el inicio y el sostenimiento del tratamiento. Como se ha visto, casi la totalidad de los alumnos incluidos en este estudio ha considerado muy importante a la relación terapéutica en el inicio, el sostenimiento y los resultados del tratamiento. Esto es concordante con lo relevado por las investigaciones reseñadas anteriormente en este artículo y en artículos previos (e.g, Etchevers et al., 2009, 2010)

En cuanto a los aspectos importantes para el establecimiento de la relación terapéutica y que son parte del rol del psicólogo clínico, los primeros cinco aspectos de mayor relevancia han sido: "adaptación a las necesidades del paciente", "actitud empática", "expresión abierta de interés", "actitud cálida" y "diálogo fluido". Esto resulta congruente con los diversos estudios que indican que la ausencia de un ajuste emocional o sintonía (entendida como sentimiento de empatía y de confianza hacia el terapeuta) pone en peligro el proceso de cambio y, con frecuencia, lleva a la ruptura de la relación de ayuda (Santibáñez Fernández, Román Mella & Vinet, 2009). En relación a las respuestas brindadas por los alumnos acerca de los aspectos importantes de la relación terapéutica y que son parte del rol del psicólogo, los estudiantes que poseen mayor cantidad de materias aprobadas consideran que los aspectos más significativos son la abstinencia y la actitud empática, y, a su vez, suponen menos importante la expresión abierta de interés, el dialogo fluido y la actitud cálida.

Estos resultados, podrían deberse a que los alumnos con más experiencia académica, se encuentran más apegados al aprendizaje académico y tienden a alejarse del conocimiento general y colectivo. Por ejemplo, el criterio de abstinencia no es considerado por los referentes de la RT como un aspecto que fortalezca la alianza, pero si es sumamente relevante en la currícula de la Carrera, donde asignaturas con orientación psicoanalítica promueven la noción de que la abstinencia es uno de los pilares de un buen tratamiento psicológico.

Las respuestas de los estudiantes más avanzados en la carrera, los cuales poseen consolidado el concepto de abstinencia propuesto por Freud y consideran menos relevante la expresión abierta de interés, el dialogo fluido y la actitud cálida, difieren de estudios previos, como el realizado por Saunders (1999), quien planteo que el estado emocional de un paciente durante las sesiones está relacionado con su percepción del estado emocional del terapeuta. Para ello, uso una escala, en la cual los pacientes puntuaron más alto las características que se relacionaban con terapeutas interesados, confidentes, y valoraron significativamente menos las que están asociadas a los psicólogos distraídos, aburridos y cansados. Las percepciones del paciente en relación a los terapeutas que se muestran confidentes e interesados se comprobaron que estaban relacionadas con sentirse íntimo con el terapeuta como además de una sensación agradable de ser ayudado. A su vez, los pacientes que poseían terapeutas menos distantes y más contundentes tenían menos síntomas que los que habían realizado terapia psicoanalítica con psicólogos sin esas cualidades. Esto demuestra que el estereotipo común del psicoanalista descrito por Freud, no poseería un apoyo empírico que manifieste que fortalezca la alianza terapéutica (Heinonen et. Al, 2013). A pesar de encontrar esa discrepancia entre las respuestas de los estudiantes y el "estado del arte" también observamos como algo positivo que los alumnos en su mayoría consideran a la empatía como un valor primordial en el lazo terapéutico. En el contexto local, Sara Baringoltz (2005) realizó un estudio en el cual 97% de los terapeutas señaló a la empatía como una de las características más importantes en el rol profesional. Asimismo, Vidal y Benito (2012) sugieren que la empatía forma parte de los afectos que se producen en la relación entre los profesionales de la salud y sus pacientes, que se considera básica en dicha relación.

Por lo tanto, creemos que la formación de los profesionales en salud mental, deben valerse de estos trabajos, para poder implementar estrategias de enseñanza basadas en estudios empíricos sobre la alianza terapéutica que puedan articularse con el gran bagaje teórico que existe en la temática. Nuestra investigación, vislumbra las divergencias que existen entre el saber académico de los alumnos avanzados y próximos a recibirse en psicología y la evidencia que existe acerca de las características que favorecen una buena relación terapéutica.

Este fenómeno resulta semejante a lo que ocurre en el campo profesional donde también existe una marcada diferencia entre "el decir" y "el hacer".

Para finalizar, destacamos que independientemente de la corriente o línea teórica en la que se sustenta la práctica psicoterapéutica, actualmente existe un fuerte consenso acerca de la importancia de la relación terapéutica en los logros u objetivos del tratamiento. A pesar de las diferencias conceptuales existentes según períodos, corrientes y autores, siempre se trata de una relación humana con mayor o menor grado de apego entre los participantes, mediando o no unos objetivos comunes.

Por lo tanto la relevancia que implica este trabajo consiste en contribuir a dar cuenta que una buena formación en relación terapéutica en los estudiantes, formaría buenos terapeutas, impactando en la eficacia de los tratamientos. Consideramos que en próximos estudios se podrían evaluar las diferencias que existen entre los alumnos y profesionales, al valorar comportamientos de psicólogos en un proceso terapéutico artificial, con el objetivo de encontrar como puntúan los diferentes referentes.

Finalmente, siendo nuestro país uno de los que mayor tradición tiene en psicoterapia y con diferentes orientaciones, sería recomendable también contar con estudios locales que evalúen las características de terapeutas que favorezcan a la alianza terapéutica.

Referencias

1- Ackerman, S.J. & Hilsenroth, M.J. (2003). A review of therapist characteristics and techniques positively impacting the thera-peutic alliance. Clinical Psychology Review, 23(1), 1-33. [ Links ]

2- Alonso, M.M. & Gago, P. (2008). Relevamiento sobre la formación y la distribución de los psicólogos en Argentina. (Systematic study carried out since 1994. Avaiable from http://www.modestoalonso.com.ar/

3- Altmaier, E.M & Hansen, J.C. (2012). The Oxford Handbook of Counsauling Psychology. New York: Oxford University Press.

4- Aragno, A. (2008). The language of empathy: An analysis of its constitution, development, and role in psychoanalytic liste-ning. Journal of the American Psychoanalytic Associa-tion, 56(3), 713-740.

5- Beck, A.T. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press.

6- Bibring, E. (1937). On the theory of the results of psychoanalysis. International Journal of Psychoanalysis, 18, 170 -189.

7- Bordin, E.S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, Re-search and Practice, 16, 3, 252 - 260.

8- Comas-Diaz, L. (2006). Cultural variation in the therapeutic rela-tionship. En C. D. Goodheart, A.E. Kazdin, & R.J. Stermerg (Eds). Evidence based psychotherpay: where practice and re-search meet. (pp.81-105). Washington DC: American Psycho-logical Association.

9- Conn, H., Medrano, L.A. & Moretti, L. (2013). Adaptación del cuestionario de alianza de ayuda revisado versión paciente (HAQ-II-P) para la población de cordobeses. Terapia psicológica, 31(2), 165-174.

10- Dagfal, A, (2009). Entre París y Buenos Aires. Buenos Aires: Paidós.

11- Davis, M.H (1980). A Multidimensional Approach to Individual Differences in Empathy. JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology., 10 (4), 85-105.

12- Del Re, A.O, Flückiger, O, Horvath, A.O., Symonds, D. & Wampold, B. E. (2012). Therapist effects in the therapeutic alliance-outcome relationship: A restricted-maximum likelihood meta-analysis. Clinical Psychology Review, 32, 642-649.

13- Dolinsky, A., Vaughan, S.C., Luber, B., Mellman, L. & Roose, S. (1998). A match made in heaven? A pilot study if patient-thera-pist match. Journal of Psychotherapy Practice and Research, 7, 119-125.

14- Elvins, R., Green, J. (2008). The conceptualization and measure-ment of therapeutic alliance: An empirical review. Clinical Psychology Review. 28, 7, 1167 - 1187

15- Etchevers, M.; Fabrissin, J.; Muzzio, G.; Garay, O; González, M. (2009): Relación terapéutica y factores interpersonales en tra tamientos combinados. IV Congreso Marplatense de Psicolo gía. Ideales Sociales, Psicología y Comunidad. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata.

16- Etchevers, M.; González, M. & Simkin, H. (2012). Principales Desarrollos y Enfoques sobre Alianza y Relación Terapéutica. Anuario de Investigaciones, 19 (1), 225- 232.

17- Etchevers, M.; Simkin, H.; González, M. & Muzzio, G. (2012). Re lación y alianza terapéutica: revisión y actualización de estu dios empíricos desde diferentes perspectivas teóricas. Memorias del IV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XIX Jornadas de Investigación. VIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR

18- Etchevers, M.; González, M.; Sacchetta, L; lacoponi, O; Muzzio, G; Miceli, O (2010). Relación terapéutica: su importancia en la psicoterapia. Memorias del II Congreso de Investigaciones. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Tomo I, pp. 49 - 52.

19- Faulkner, K.K. & Faulkner, T.A. (1997). Managing múltiple rela-tionships in rural communities: Neutrality and boundary viola-tions. Clinical Psychology: Science and Practice, 4(3), 225-234.

20- Fosshage, J. (1994). Toward reconceptualizing transference: Theo-retical and clinical considerations. International Journal of Psychoanalysis, 75(2), 265-280.

21- Freud, S. (1912). Sobre la dinámica de la transferencia. O. O, Volumen XII. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2007

22- Freud, S. (1914). Recordar, repetir y reelaborar O. O, Volumen XII. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1979.

23- Freud, S. (1915). Puntualizaciones sobre el amor de transferencia (Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis, III). O. O, Buenos Aires: Amorrortu Editores.

24- Garay, O; Fabrissin, J.; Korman, G.; Etchevers, M.; Biglieri, J. (2008). Combinación de psicofármacos y psicoterapia en la literatura científca y en la práctica clínica local. 15" Congreso Internacional de Psiquiatría. Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP). Buenos Aires.

25- Gastón, L. & Marmar, O (1994). The California Psychotherapy Alliance Scales. En A. Horvath & Greenberg (Eds), The working alliance: Theory, research, and practice. Wiley series on personality processes (pp. 85-108). Oxford, England: John Wi ley & Sons.

26- Green, J. (2009). The therapeutic alliance, Child: care, health and development, Journal Compilation, 35 (3), 298 - 301.

27- Greenson, R.R. (1965). The Working Alliance and the Transferen-ce, The Psychoanalytic Quarterly, 34(2), 1965, 155-179.

28- Greenson, R., Wexler, M. (1969) The non-transference relations hip in the psychoanalytic situation. International Journal Psy-cho Analysis, 50 (18) 27-39.

29- Hardy, G., Cachill, J. & Barkham, M. (2007) Active ingredients of the therapeutic relationship that promote client change. En P Gilbert & RL Lehary (Eds). The therapeutic relationship in the cognitive behavioral psychotherapies, NY Routedgle.

30- Hartley, D. (1985). Research in the therapeutic alliance in psy chotherapy. En, R. Hales y A. Francés (Ed). Psychiatry update annual review (pp. 532 - 549) Washington DC: American Psychiatric Press.

31- Heinonen, E., Knekt, P., Jááskeláinen, T, Lindfors, O. (2013, en prensa). Therapists professional and personal characteristics as predictors of outcome in long-term psychodynamic and psychoanalysis.European Psychiatry.

32- Henry, W.P. & Strupp, H.H. (1992). The Therapeutic Alliance as an Interpersonal Process. En A.O. Horvarth & LS Greenberg (Eds) The working Alliance: Theory, Research and Practice. (pp 51-72). Canadá: John Willey & Sons.

33- Horvath, A.O. & Greenberg, L.S. (1986). The development of the Working Alliance Inventory. En L.S. Greenberg & W.M. Pinsof (Eds.), The psychotherapeutic process: A research handbook (pp. 529-556). New York: Guilford Press.

34- Kahn, E. (1985). Heinz Kohut and Cari Rogers: A timely comparison. American Psychologist, 40(8), 893.

35- Kapelovitz, L.H. (1987). To Love and To Work/ A Demonstration and Discussion of Psychotherapy. New York: Gruñe & Stratton.

36- Frank, K.A. (2005). Toward conceptualizing the personal relation ship in therapeutic action: Beyond the "real" relationship. Psy-choanal. Perspectives, 3(1) 15-56.

37- Kohut, H. (1968 /1984) Introspección, empatía y el semicírculo de la salud mental. Buenos Aires: Paidós

38- Korman, G., Sarudiansky, M., Rosales, G., Simkin, H., Schinelli, F., Pinto, C, Cermesoni, D., Etchevers, M. & Garay, C. (2011) Psicología, psiquiatría y religiosidad. Exploración en profesio nales de la saludmental del área metropolitana de Buenos Aires, Argentina, Revista Fundamentos en Humanidades, 23, 199-212.

39- Lañe, R.C., Koetting, M.G. & Bishop, J. (2002). Silence as com-munication in psychodynamic psychotherapy. Clínica! psychology review, 22(7), 1091-1104.

40- Langs, R. (1973). The technique of psychoanalytic psychotherapy, vol. 1. New York: Jason Aronson.

41- Laplanche, J. y Pontalis, J.-B. (1997). Diccionario de psicoanálisis. Buenos Aires :Paidós

42- Luborsky, L. (1976). Helping alliances in psychoterapy. En J. L. Cleghorn (Ed.). Successful psychotherapy (pp. 92 - 116) New York, Brunne/Mazel,.

43- Luborsky, L., Barber, J.P., Siqueland, L. & Johnson, S. (1996). The revised Helping Alliance questionnaire (HAq-ll): Psycho-metric properties. Journal of Psychotherapy Practice & Re-search, 5(3), 260-271.

44- Morris, R.J. & Suckerman, K.R. (1974) Therapist warmth as a factor in automated systematic desensitization. Journal of Con-sulting and Clínica! Psychology, 42(2), 244.

45- O'connor, S. & Vanderberg, B. (2005). Psychosis or Faith? Clinician's Assessment of Religious Belief. Journal of Consul-ting and Clinical Psychology, 73 (4), 610-616.

46- Ojeda, M.E. (2010) Origen y Evolución de la Alianza Terapéutica GPU; 6 (3) 284-295

47- O'Malley, S.S., Suri, C.S. & Strupp, H.H. (1983). The Vanderbilt Psychotherapy Process Scale: A report on the scale develop-ment and a process-outcome study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 581-586.

48- Patterson, C.H. (1984). Empathy, warmth, and genuineness in psychotherapy: A review of reviews. Psychotherapy: Theory Research, Practice, Training, 21(4), 431.

49- Robertson, M.H. (1988). Assessing and intervening in client motivation for psychotherapy. Journal oflntegrative & Eclectic Psychotherapy. 7 (3) 319-329.

50- Rogers, C.R. (1975). Empathic: An unappreciated way of being. The counseling psychologist, 5(2), 2-10.

51- Roussos, A.J. (2001). Investigación empírica en Psicoterapia en la Argentina: panorama actual, métodos y problemas, Vértex 12(45), 179-187.

52- Safran, J.D., Muran, J.C. (2000). La Alianza terapéutica. Una guía para el tratamiento relacional. The Guilford Press: New York. USA.

53- Safran, J.D. (2000). Therapeutic Alliance. John Wiley & Sons, Inc.

54- Safran, J.D. & Muran, J.C. (2000). Negotiating the therapeutic alliance: A relational treatment guide. New York: Guilford Press.

55- Santibañez Fernández, P.M.; Román Mella, M.F.; Vinet, E. (2009). Efectividad de la psicoterapia y su relación con la alianza tera péutica. Interdisciplinaria, 26 (2), 267 - 287

56- Saunders, S.M. (1999). Client's assessment of the affective envi-ronment of the psychotherapy session: relationship to session quality and treatment effectiveness. Journal of Clinical Psychology, 55(5), 597-605.

57- SIP Sistema de Información Permanente. (2011). Censo de Estu diantes 2011. Recuperado de: http://www.uba.ar/institucional/ censo s/Estudiantes2011/estudiantes%202011.pdf

58- Soares, L., Del Cid, L.B.G., Corbella, S., De Lemos, M.S. & Fer nandéz, M. (2013). Diferentes Estilos de Clientes y Construc ción de la Alianza con un Terapeuta. Revista argentina de clínica psicológica, 22(1), 27-36.

59- Stolorow, R.D. y Atwood, G.A. (2013). Deconstruyendo el mi to del analista neutral: Una alternativa desde la Teoría de los Sistemas Intersubjetivos. Clínica e Investigación Relacional, 7 (1): 60-74. Original de 1997 ISSN 1988-2939 Recuperado de www.ceir.org.es

60- Strupp, H. (1973). The interpersonal relantionship as a vehicle for therapeutic learning. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 41, 1, 13-15.

61- Vidal y Benito, M.O (2012). Empatía en la consulta. Buenos Aires: Pólemos.

62- Waizmann, V. & Roussos, A. (2011). Adaptación de Inventario de Alianza de Trabajo en su Versión Observador: WAI-OA. Anuario de investigaciones, 18, 95-104.

63- Wiseman, H., Tishby, O. & Barber, J. (2012). Collaboration in Psy chodynamic Psychotherapy. Journal of Clinical Psychology: In session, 68(2), 136-145.

64- Wispé, L. (1987). History of the concept of empathy. En N. Eisenberg & J. Strayer (Eds.), Empathy and its development (pp. 17-37). New York: Cambridge University Press.

65- Wright, H.H. & Davis, S. (1994). The therapeutic relationship in cognitive-behavioral therapy: Patient perceptions and thera pist responses. Cognitive and Behavioral Practice, 7(1), 25-45.

66- Zetzel, E. (1956). Current concepts of transference. International Journal of Psychoanalysis, 37, 369 - 376.

67- Zetzel, E.; Meissner, W.W. (1973). Basic concepts of psychoanalytic psychiatry. New York. Basic Books.

68- Zukerfeld, R. (2001). Alianza terapéutica y encuadre analítico. In vestigación empírica del proceso y sus resultados. Vertex,12, 45, 211 - 220.

Fecha de recepción: 23 de abril de 2013

Fecha de aceptación: 2 de octubre de 2013