Entre 270 y 348 vivió un santo llamado Espiridón (Σπυρίδων) que, viudo, llegó a ser Obispo de Trimitunte, en Chipre. Sus reliquias, luego de pasar por Constantinopla, fueron llevadas a Corfú, isla de la que es patrono. Gran taumaturgo, se caracteriza por haber vivido como pastor y agricultor y por haber sido, a la vez, pastor religioso de su pueblo.

La importancia de su figura parece demostrada por la diversidad de textos que se han compuesto en su honor, cuatro de ellos publicados por van den Ven[1]. Además de un poema atribuido a Trifilio, un discípulo suyo, pero no conservado, hay una Vida atribuida a Leoncio de Neápolis (c. 630)[2], otra debida a Teodoro, obispo de Pafo (año 656)[3], una metáfrasis anónima de este texto de Teodoro[4], una abreviación de ese mismo texto de Teodoro[5] y un quinto relato, debido a Simeón Metafrastes (BHG 1648), publicado en 1847 a partir del ms. Marcianus 354 y en la PG 116 (1864) a partir del Coislinianus 147; está testimoniado por muchos manuscritos y van den Ven no lo edita. El interés por la vida de este santo se confirma con otros relatos. Hay una Vida breve, conservada en dos mss. (Vatopedi 430, 219-234 y Patmos 842, 63-81) que Halkin numera como BHG 1648d y de la que van den Ven observa que está entre textos en griego moderno[6]. En el s. xvii Melétios Syrigós compuso un elogio de Espiridón, conservado en el ms. Vatopedi 503, ff. 189-208 y 216-226; y otro elogio, debido a Bessarion Kephalás, fue impreso en 1771[7]. Hay una colección de milagros reunida en el ms. Lavra Θ 24, ff. 79-83 que corresponde a BHG 1648g. Halkin señala también unos excerpta del texto de Simeón Metaphrástēs (BHG 1648) que él numera como BHG 1648p, conservados en el ms. Paris 1611, ff. 114-121.

En este trabajo vamos a dedicarnos a la obra de Teodoro en confrontación con su metáfrasis anónima[8], entendiendo por metáfrasis una adaptación que, conservando lo esencial de la historia, realiza diversos cambios, tanto de lengua cuanto de estilo, de ordenamiento y de participación del autor, con implicaciones intencionales y/o ideológicas[9].

De todos los aspectos posibles, vamos a enfocarnos en cómo Teodoro realiza la caracterización de los personajes, particularmente del principal, y qué actitudes asume el metafrasta[10].

El protagonista es un 'héroe', término nunca usado por la hagiografía, no porque sea un semidiós como los antiguos sino porque en tanto cristiano asume un rango heroico; en este caso, no lo asume porque cumpla la hazaña del martirio, prueba última de adhesión a Cristo, sino porque desarrolla un grado extraordinario de virtud, notorio en sus actitudes, sus palabras y también sus milagros[11].

Para caracterizarlo, Teodoro recurre a varias estrategias:

1. Comentarios autorales:

1.a. En el prólogo, Teodoro enumera virtudes con el fin de luego 'mostrarlas' mediante los ejemplos de conducta y de milagros que presentará en el relato. Así, Espiridón es alguien que cultiva caridad, hospitalidad, servicialidad, autodominio, oración constante, templanza, pureza, autosuficiencia, paciencia, desprendimiento, confianza, perseverancia, laboriosidad, impasibilidad, humildad, celo, prudencia, bondad.

1.b. Insiste también en que estas virtudes –es decir, fortalezas (virtutes) de excelencia (ἀρεταί) construidas gradual y pacientemente– dieron lugar a que Dios le concediera especiales gracias del Espíritu y le asignara tareas como las episcopales, en razón de la παρρησία, la 'familiaridad' establecida entre el santo y Dios.

1.c. Tanto en el primer epílogo (cap. 17b) cuanto en el segundo (cap. 25b) el autor advierte que son las virtudes del santo las que le permiten interceder por los creyentes y adquirir su propia beatitud.

1.d. A todo lo largo del relato el autor pone en boca del personaje o en la propia como relator pasajes bíblicos que fundan y confirman las actitudes del santo como típicas de la "imitación de Cristo". Así, la Escritura aparece entretejida en el discurso hagiográfico en un diálogo textual constante. Por ejemplo, el p. 27: 1 ss. Espiridón dice a la ex prostituta "Ten coraje, hija"[12], "tus pecados están perdonados"[13], "Mira, te has puesto sana; ya no peques, para que no te ocurra algo peor" [14].

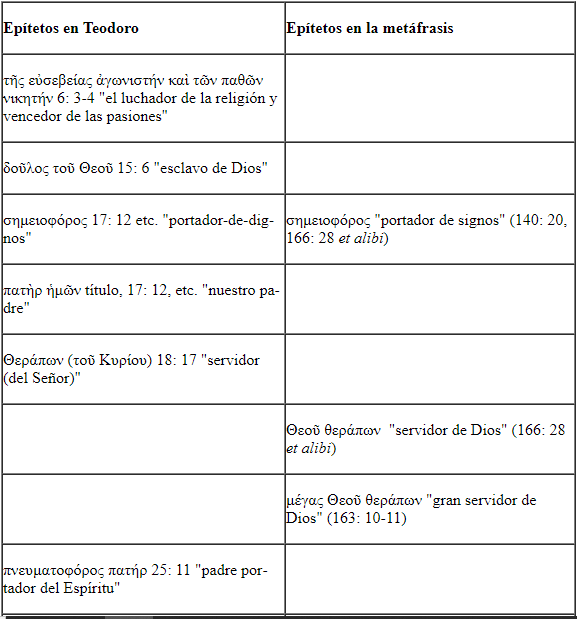

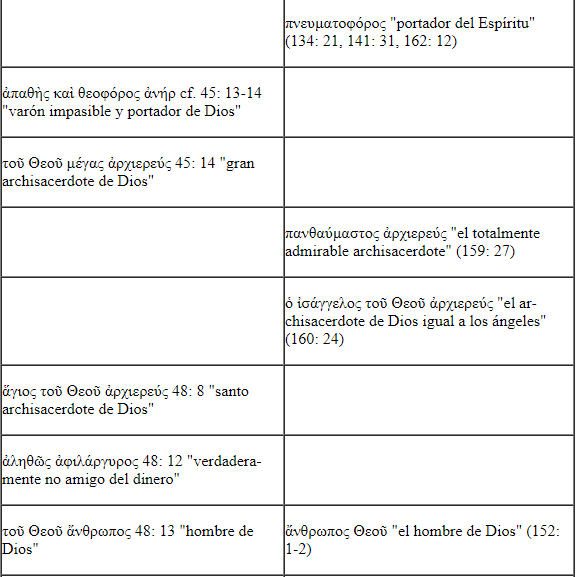

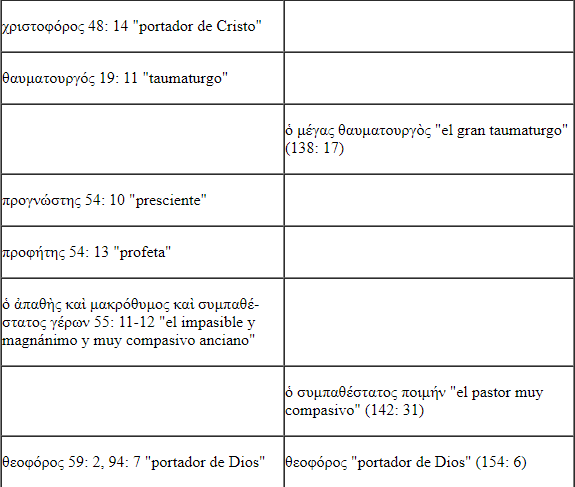

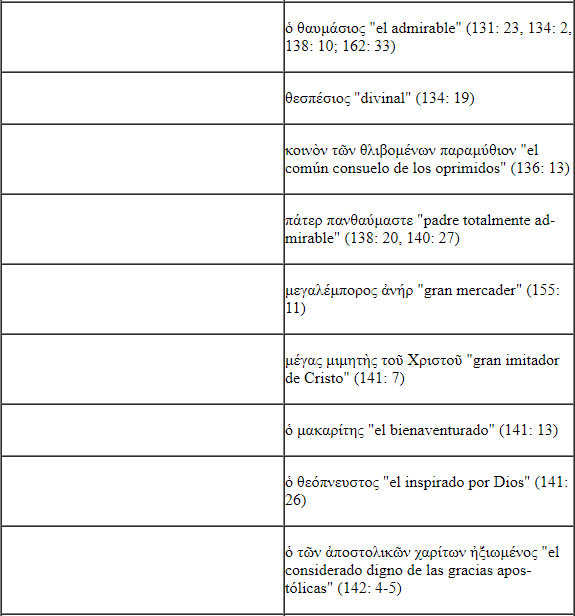

1.e. También en toda la extensión del relato, el autor emplea epítetos que caracterizan al protagonista, algunos muy reiterados. Son formas de referirse a él sin nombrarlo, a veces combinadas de diverso modo, todo lo cual actúa como un 'anuncio' o 'comentario' de lo que se desprende de las anécdotas. Más adelante los veremos al confrontarlos con los de la metáfrasis.

2. Comparaciones con personalidades: en el prólogo, Teodoro compara a Espiridón con tres grandes figuras del AT, a saber, Jacob (2: 21), Job (3: 14) y Abraham (4: 3), de modo que tales parangones ya lo ubican en un excelso grado de santidad.

Todo esto constituye una 'etopeya' que puede considerarse predecible, en tanto responde a rasgos frecuentes en los santos, que se verá confirmada por las anécdotas, las cuales 'ponen en acto' lo explicitado teóricamente.

Así, las otras estrategias son:

3. Las anécdotas que ofician como argumentatio retórica, pues en ellas va sumando hechos concretos que muestran su caridad, su dedicación y preocupación por las necesidades del prójimo (el pedido de lluvias por la sequía, el presagio de la caída de la bodega de un avaro que no quería prestar granos al pobre, los reiterados préstamos al mercader que necesita para sus viajes, la curación del Emperador, el salvataje del condenado injustamente a muerte), su enseñanza frente a los vicios (en los casos del matarife que quiere estafarlo, del mercader que pretende hurtarle, del discípulo apegado a los bienes, del clérigo desobediente y ensoberbecido, de los ladrones que son paralizados), incluso la severa reprensión de ciertas actitudes, como la de la adúltera que no es condenada a causa de ello ni por él ni por el esposo, pero sí lo es por su mentira pertinaz y falta de conversión; pero sobre todo la clarividencia o capacidad de conocer los pensamientos ajenos (los deseos de Trifilio) o los antecedentes de la persona (la vida de la prostituta) o los hechos ocurridos lejos en su ausencia (el extravío y posterior hallazgo de las cabras); y asimismo la presciencia o presagio del futuro (la caída de la bodega o su propia muerte cercana); el poder de convicción sin haber tenido estudios especiales (convierte a un filósofo pagano en el Sínodo) y el don taumatúrgico de dominar la naturaleza (detiene el curso de un río, transforma una serpiente en adorno de oro, hace hablar a una difunta), el don de resucitar a los muertos (el niño y su madre) o de controlar las cosas (hace que no se agote el aceite de una lucerna, hace caer una estatua, hace oír un coro de ángeles), todos éstos milagros realizados como intercesor ante el poder de Dios, que provocan admiración, arrepentimiento y conversión en pecadores y paganos.

4. Los relatos ofrecidos por testigos o beneficiarios, como aquel devoto que es preservado de una tormenta o el que goza de la compañía del santo incluso lejos de su santuario, el que recibe la gracia de contemplar los bienes celestiales o el mercader que quiso hurtar el préstamo al santo; o bien el anciano que recibe la revelación de que es la humildad la base de la santidad de Espiridón.

5. Los relatos transmitidos por fuentes históricas, como los contados por Sócrates Escolástico y Rufino, que confirman a otras fuentes orales.

La caracterización se construye, pues, mediante 'acumulación de datos' y mediante 'reiteración': la παρρησία, la presciencia, la clarividencia, el vínculo abierto y condescendiente con la gente surgen de las declaraciones del autor, de su adjetivación, de los textos bíblicos asignados al autor, de los personajes con los que se lo compara y de los hechos contados por las diversas fuentes y testigos como pruebas concretas de todo ello.

En cuanto a los personajes secundarios, ésos quedan muy diluidos frente al protagonista. Empero, algunos tienen nombre propio y alguna descripción, como el caso de Pafnucio (que nunca habla), el de Irene (la hija que, muerta, es convocada para que revele la ubicación de un objeto), el de Sofronia y Olimpo, matrimonio mixto en el que ella es devota y él es pagano, los de Trifilio y Artemidoro, discípulos y clérigos. Pero la gran mayoría es innominada y sus rasgos aparecen en función de la anécdota: el marido que no quiere castigar a la esposa adúltera, los pobres que piden socorro, el avaro que no se convierte, los ladrones, el mercader estafador, el clérigo desobediente, la madre del niño fallecido. De ellos se destacan las virtudes o los vicios que determinan la enseñanza y/o el milagro de Espiridón, de modo que aparecen en función de delinear al protagonista.

En cuanto a la metáfrasis, el autor de este texto, posiblemente del s. ix, suprimió de su modelo las aportaciones personales de Teodoro, tendió a diluirse como relator e hizo modificaciones propias al contenido del texto, su ordenamiento, su fraseología y su léxico; usó una sintaxis más intrincada por los relativos aparentes y los conectores μὲν... δὲ, incorporó léxico tardoantiguo y bizantino y algún neologismo, más allá de los presentes en Teodoro; empleó también figuras retóricas y estructura discursiva pero suprimió los excursus, los relatos dentro del relato y la metaliteratura, y, salvo algunas referencias 'metanarrativas' que anuncian lo que vendrá y despiertan expectativa en el público, reduce las referencias al entramado interno del texto. Exceptuados Sócrates y Rufino, no menciona ninguna fuente, ni escrita ni oral. Elimina las cuestiones cristológicas, destaca la presencia de testigos variados de los hechos, subraya la persistencia de las exenciones impositivas a la Iglesia, omite milagros y efectos post-mortem, elude referencias al santuario y al culto local, lo cual sugiere que es un autor externo a Chipre y que apunta a un público más general, que se centre en las imitables virtudes del santo.

En cuanto al aspecto en el que nos centramos aquí, la caracterización de los personajes, el metafrastes recurre a las mismas estrategias pero con variantes:

1. Comentarios autorales:

1.a. El adaptador también hace una etopeya en el prólogo de su relato, es decir, enumera las cualidades morales, y, si bien tampoco lo describe físicamente, sí incluye la descripción de su aspecto: el uso de un turbante en forma de canasta inversa (σπυρίς, vinculada con el nombre), un báculo y un frasquito colgado del cuello, detalle que Teodoro relega al cap. 8, a propósito del sueño del Emperador, que le permite a éste reconocer al santo (cf. 40: 4-6 y 43: 5-7): esto condice con la actitud general del adaptador, que es 'poner las cosas en su lugar', es decir, todo lo descriptivo en el prólogo, las anécdotas de personajes similares, reunidas, la muerte pospuesta como cierre.

1.b. Va señalando las virtudes del personaje y el sentido de sus acciones y palabras.

1.c. Confirma estos conceptos con la inserción de pasajes bíblicos.

1.d. Incorpora explicaciones, a comienzo y/o al final de cada anécdota, para explicitar de qué modo los hechos revelan la santidad y los dones especiales del personaje, como así también los efectos producidos en las personas con las que él se vincula.

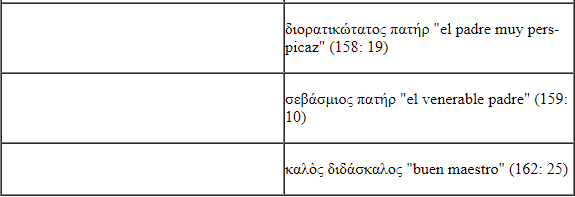

1.e. Emplea, asimismo, epítetos que completan toda esta caracterización por el solo hecho de expresar por antonomasia una cualidad específica. Algunos de ellos coinciden con los de la fuente, pero muchos son innovadores:

En general, ambos autores apuntan a los mismos rasgos caracterizadores del protagonista: el ser un siervo de Dios, el ser portador de signos, el ser portador del Espíritu, el ser portador de Dios, el ser un hombre de Dios, la taumaturgia, la compasión, la impasibilidad, la iluminación divina.

Pero el adaptador innova, como vemos en la segunda columna, a veces con pequeños cambios pero muchas veces con nuevas expresiones. Y alguna puede asombrar, como la de μεγαλέμπορος ἀνήρ "gran mercader" (155: 11), que es empleada cuando el santo se ve obligado a aceptar los dones del Emperador pero en cuanto los recibe los redistribuye, de ahí lo de "mercader". Asimismo, destaca la perspicacia, la venerabilidad, la admiración que genera, la inspiración divina, la bienaventuranza, la condición de maestro, las gracias apostólicas, el don de consuelo, el ser similar a los ángeles.

Teodoro, en cambio, subraya las cualidades de que es un luchador, esclavo de Dios, padre de todos, santo sacerdote, desprendido de lo material, presciente, profeta, manso, magnánimo y portador de Cristo, frase ésta que, si bien es equivalente a "portador de Dios" o "portador del Espíritu", destaca la figura de la Segunda Persona en momentos en que las cuestiones cristológicas todavía son relevantes.

De tal modo, si bien ambos utilizan la misma estrategia de caracterización y comparten algunos rasgos básicos, cada uno destaca cualidades diversas del santo, posiblemente por inclinaciones personales pero también por influjos teológicos de cada época; sin restar peso al deseo de innovación del adaptador.

2. Comparaciones con personalidades bíblicas: el metaphrástes conserva esta estrategia y las mismas personas, es decir, Jacob, Job y Abraham, pero añade una referida a Helías el Tesbita (133: 11), con quien lo compara por su fe y su conducta como base de los milagros.

3. También las anécdotas incluidas en el relato, que ofician como argumentatio, la cual confirma con hechos lo declarado de modo teórico, son las mismas que empleó Teodoro, aun si aparecen en otro orden.

4. En medio de ellas menciona las fuentes históricas pero suprime todo testimonio surgido de tradiciones orales e incluso los obtenidos por Teodoro, dado que reduce al mínimo la emergencia del relator en el texto. Sin embargo, incluye la anécdota del navegante estafador, ubicándolo antes del milagro de las gotas de colores que anuncian la muerte del santo, como también el milagro de la estatua de Alejandría, omitiendo el relato dentro del relato, de modo tal que el foco siempre esté en el santo mismo y no en los testigos que cuentan.

Respecto de los personajes secundarios o episódicos, si bien son los mismos que presenta el texto base de Teodoro, se observa que, por cuanto suprime los relatos incorporados de modo personal por el Obispo de Pafo, en la metáfrasis desaparecen Juan y Esteban (cap. 20a de Teodoro) y el anciano devoto que recibe gracias post mortem (capp. 22-25). Y así, todos son innominados salvo Trifilio (capp. 9, 15) y Artemidoro (capp. 9, 10), el emperador Constancio II (cap. 9), Irene (capp. 8 y 18) y Sofronia y Olimpo (cap. 16), es decir, los personajes históricos o muy cercanos al santo. Además menciona, como lo hace Teodoro, a Maximiano, Pafnucio, Atanasio, Arrio, Eusebio, Teognis, Maris, meros nombres sin intervención directa; la única innovación respecto de ellos es el juego de palabras que hace el reelaborador con el nombre de Eusebio (145: 28), acerca de que éste no hace honor a su significado ('buen religioso, buen venerante'), dado que es un hereje. En el metaphrástes desaparecen los personajes ajenos a la biografía en sí, es decir, los 'informantes' testigos de las gracias impartidas.

En conclusión, si bien las estrategias de caracterización son básicamente las mismas, así como ocurre en otros aspectos de la reelaboración que no corresponden a este trabajo (reordenamientos, supresiones, reemplazos, desarrollos, alteraciones, añadidos), el metaphrástes hace sus innovaciones respecto de los personajes: en cuanto al protagonista, agrega un modelo véterotestamentario que enaltece el vínculo fe-virtud-taumaturgia; modifica los epítetos de modo que destaca virtudes diferentes de las subrayadas por Teodoro (más centrado en lo cristológico), sobre todo el ser un 'portador de Dios', es decir, alguien que intercede ante Él y logra que actúe; antepone la descripción de su apariencia, que en Teodoro estaba dispersa y no destacada. Respecto de los personajes secundarios, añade un juego etimológico, suprime los que no tienen participación directa en las anécdotas, soslaya a los informantes; omite toda fuente, personaje o intervención, incluso autoral, que distraiga de la centralidad del santo, de modo que los personajes episódicos aparecen y actúan en función de la figura de Espiridón, presentada como imitador imitable.

El metafrasta parece, asimismo, preferir destacar más la figura del santo mismo que su vínculo con el santuario o con efectos en sus devotos posteriores a su muerte. Acentúa la expectativa más que la ligazón del relato. Sin embargo, no agrega datos de la infancia del protagonista o detalles de la muerte, seguramente porque no disponía de ellos y no quiso incurrir en tópoi sin confirmar.

En síntesis, el reelaborador parece ser hombre de su época: el que hace milagros es Dios, el santo es un instrumento, su influjo posterior o los santuarios no son relevantes, los problemas cristológicos ya se solucionaron: busca, pues, que el lector se sienta capaz de cultivar la virtud y de alimentar su fe en Dios, con quien debe establecer la παρρησία.