1. Introducción 1

Las reparticiones u oficinas técnicas en general, y la Dirección General de Tierras y Geodesia de la provincia de Buenos Aires (en adelante la Dirección de Geodesia) en particular, fueron conformándose al ritmo de las dinámicas y políticas territoriales. Cuestiones como la tenencia de la tierra, los procesos de crecimiento urbano, la llegada de infraestructura e incluso el diseño de pueblos fueron marcando el ritmo de los trabajos que la Dirección de Geodesia desplegó a lo largo del período. En este sentido se puede decir que las oficinas cartográficas fueron el brazo técnico del Estado nacional y provincial (Nadal y Urteaga, 1990; Aliata, 2006; Lois, 2006; Mazzitelli Mastricchio, 2017; Favelukes, 2021). La relación entre este saber técnico y el Estado es un proceso multifacético. A medida que la institución va diseñando sus prácticas de trabajo (esto es, escala de levantamiento, definición del instrumental a utilizar, tipo de cartografía a producir, etc.) intervienen otros factores, como las relaciones con pares, que escapan al diseño verticalista estatal y a cuestiones netamente técnicas. Además, a medida que la institución define su práctica singular de trabajo y que la diferencia de otras esferas cartográficas estatales, los técnicos que participan de ella van adquiriendo una especialidad y destreza propia, que orientan su manera de mirar el terreno, y, por lo tanto, de relevarlo. Este proceso de especialización técnica supone que, a la vez, la institución diseña estrategias que le permiten posicionarse en la escena científica. Estas estrategias implican la integración de sus funcionarios en sociedades científicas, la participación en eventos científicos, la difusión de sus trabajos, pero, además, la apropiación de los proyectos cartográficos nacionales adaptados a sus objetivos.

En esta investigación se intenta reconstruir el perfil técnico de la Dirección de Geodesia desde 1913, año de su creación, hasta 1981 cuando se sancionó la Ley 9762/81, que la convierte en la oficina cartográfica con potestad para fiscalizar la cartografía de la provincia. El artículo se divide en tres partes: en la primera se analiza los trabajos heredados de las oficinas que antecedieron a la Dirección y su planificación de relevamiento. Para ello se indaga el l Catálogo de Mensura de 1945 y el Atlas de los partidos de la Provincia de Buenos Aires. En el apartado siguiente se pone atención en las estrategias de sociabilización técnica que la Dirección puso en práctica. Se intentan reconstruir los vínculos con el Instituto Geográfico Militar (IGM) argentino, la participación en congresos de Cartografía y por último la adopción de criterios homogéneos para la cartografía de la provincia. El último apartado es un Excurso que escapa al desarrollo central del texto pero que pretende poner de relieve la importancia de los archivos cartográficos en las bibliotecas de instituciones técnicas y no técnicas. Es una reflexión de carácter metodológico que pone sobre el tapete las dificultades de trabajar con mapas en los archivos según la concepción que se tenga de mapa.

A modo de hipótesis creemos que, por un lado, durante el período estudiado 1913-1981, la Dirección de Geodesia fue asumiendo paulatinamente las prácticas y técnicas cartográficas de las que se valía el Instituto Geográfico Militar (IGM) argentino y que la utilización de su grilla para adaptarla a su escala y a sus objetivos fue uno de los pilares fundamentales que le permitieron posicionarse como fiscalizadora de la cartografía de la provincia. Por otro lado, el proceso de institucionalización de la cartografía a nivel nacional llevó a que la Dirección se apropiara de los materiales producidos por el IGM y los adaptara a sus intereses. De manera tal que la adaptación no es el resultado de una imposición por parte del IGM sino más bien expresa la necesidad de formar parte de un saber que está alcanzando altos grados de estandarización y homogenización a nivel nacional e internacional (Girardi, 2000; Quintero, 2006; Thrower, 2002).

En la Argentina la estandarización es un proceso que suele datarse en 1941, año de sanción de la Ley de la Carta que le otorgó al IGM el poder de fiscalizar la cartografía civil que representa el territorio argentino. Sin embargo, dicho proceso comenzó a visualizarse en décadas posteriores, incluso, hubo trabajos técnicos durante la década de 1950 (como la medición del cero altimétrico) que demuestran una colaboración entre las instituciones que se encargaban de cuestiones cartográficas2. No obstante estas colaboraciones, lo cierto es que para la década de 1960 la institución cartográfica nacional era reconocida en distintas esferas científicas nacionales (e internacionales) y “exportaba” diferentes productos cartográficos a otras instituciones3. Es en este marco que la Dirección de Geodesia adaptó las grillas del IGM a sus propios intereses. Sin embargo, para que esto fuera posible, la Dirección de Geodesia tuvo que posicionarse previamente en la escena científica nacional. Un medio para lograrlo fue la participación en eventos científicos y la divulgación de su propia producción en distintas instituciones que dieron a conocer sus trabajos y le dieron legitimidad.

2. La Dirección de Geodesia: entre la herencia y la planificación

La primera aparición de una institución pública en Argentina con el nombre de Geodesia fue la sección que dependía del antiguo Departamento de Ingenieros4 (1875-1913). En 1890 se sancionó su Carta Orgánica, que lo reorganizó subdividiendo a la sección de Geodesia en Catastro, Registro Gráfico y Dibujo (Figura 1).

Fuente: elaboración propia a partir de la Carta Orgánica de 1890, Dirección de Geodesia, Catastro y Tierras, 1943

Figura 1. Organigrama del Departamento de Ingenieros según lo establecido en la Carta Orgánica de 1890

Años más tarde, en 1913, se creó la Dirección General de Tierras y Geodesia de la provincia de Buenos Aires, que remplazaría definitivamente al Departamento de Ingenieros. En un principio, los objetivos de esta nueva Dirección no fueron muy diferentes a los que se habían planteado en la Carta Orgánica de 1890 ya que la Ley de Presupuesto N° 3471 de 1913 que le da origen no agrega (ni establece) ninguna nueva función técnica. Sin embargo, la ley sí reorganizó la estructura institucional, ya que la Dirección pasó a depender del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires.

Como se adelantó, la nueva Dirección provincial heredó las funciones catastrales de su antecesora. Entre sus incumbencias y obligaciones se encontraba: participar de las tareas geodésicas reuniendo los antecedentes que estuviesen relacionados con el registro gráfico u otros temas de incumbencia para el Departamento; realizar el catastro provincial y los planos de los partidos que conformaban la provincia de Buenos Aires; levantar la carta geográfica de la provincia en donde constase la propiedad rural y sus cambios en la tenencia de la tierra; intervenir en las mensuras y formar un archivo especial de las operaciones; y, además, informar sobre las divisiones y construcciones que se realizaran en el terreno bonaerense siempre que fuese por pedido de un juez. Finalmente, la Dirección debía intervenir en el diseño de pueblos5 (Dirección de Geodesia, Catastro y Tierras, 1943: 16).

La nueva institución contó con una organización diferente que incluyó técnicas mujeres entre su personal para los cargos de dibujantes, escribientes y copistas (Figura 2). Cabe señalar que la inclusión del personal femenino fue una novedad en el trabajo cartográfico del Estado nacional. Esto se debe a que las oficinas nacionales que se dedicaron a la realización de cartografía nacional (como el Instituto Geográfico Militar o la Dirección de Minas, Geología e Hidrología) no contaron con personal femenino hasta la década de 19606. Estas mujeres dibujantes –como Felipa Sara Siones y María Cortelezzi que eran dibujantes de segunda- se formaron en la Escuela anexa de Dibujo y Bellas Artes, dada a conocer como Escuela de Dibujo (Varias. Archivos de Pedagogía y Ciencias Afines, 1907) conformada en la Escuela de Ciencias Geográficas7 de la Universidad de La Plata en 1905. Esta escuela estuvo a cargo del geógrafo y cartógrafo francés Emilio Coutare, quien le imprimió un fuerte perfil técnico-cartográfico8: en todos los años que duraba la formación se incluía el dibujo cartográfico como asignatura. Incluso en 1910, cuando Coutare propuso un cambio de plan que dividió el programa en tres áreas distintas, una de estas consistió en “dibujante cartográfico”9 con una duración de cuatro años (Andruchow y Martínez Castillo, 2019: 6).

Fuente: elaboración propia a partir del Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 1913.

Figura 2. Organigrama de la Dirección General de Tierras y Geodesia

2. a. El Catálogo General de Mensuras de la Provincia de Buenos Aires

Tal como obligaba la Carta Orgánica, la Dirección de Geodesia siguió realizando mensuras, aunque su número disminuyó con el tiempo. Estas mensuras fueron recopiladas y publicadas en 1945 con el nombre de Catálogo General de Mensuras de la Provincia de Buenos Aires, (en adelante, Catálogo). Este contenía los trabajos realizados desde 1826 a 1944 para los 110 partidos que conformaban la provincia. Las entradas están ordenadas alfabéticamente y contienen el nombre del propietario de la tierra, el agrimensor encargado del relevamiento y el año en que se había efectuado la medida.

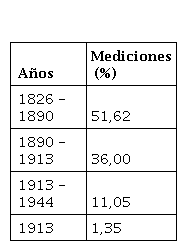

A partir de la cuantificación del Catálogo se observa que las mensuras de la provincia fueron realizadas en mayor número en un período previo a la existencia de la Dirección de Geodesia, más específicamente entre 1826-1890, y que ellas fueron disminuyendo durante el siglo XX (cuadro N° 1). Cuando la Dirección de Geodesia ya estaba activa entre el período 1913-1944 se produjo el 36% de las mesuras de la provincia de Buenos Aires, de las cuales el 2% se relevó en el partido de La Plata.

Cuadro 1 Cantidad de relevamientos en los diferentes partidos bonaerenses realizados por Dirección de Geodesia y por las instituciones que la antecedieron

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Catálogo de 1945 recopilación hecha por la Dirección de Geodesia.

En la figura 3 se pueden observar los partidos con mayor relevamiento en el período. Los partidos del oeste y sudoeste de la provincia son los de menor superficie relevada entre 1913-1944, lo cual no es sorpresa debido al estado de la frontera de la provincia para 1890, que implicó la mayor cantidad de mediciones (Galcerán, Longoni y Molteni, 1997). Durante 1913, año en que se creó la Dirección, los partidos que contaron con relevamientos fueron pocos, de hecho durante ese año el 80% de los partidos de la provincia de Buenos Aires no fueron relevados; el 49% tuvo al menos una medición, el 15% contó con dos mediciones; el 10% tuvo tres y el 3% contó con cinco mensuras. El partido con mayor relevamiento fue Bragado, que contó con un total de 9 mediciones llegando a ser el 10% de las mismas realizadas durante el año 1913.

Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo de Mensuras de 1945.

Figura 3. Esquema cartográfico del número de relevamientos realizados en los partidos bonaerenses entre 1913-1944

A medida que la división de la tierra se fue volviendo cada vez más estable –esto es que mermaron las divisiones y subdivisiones de las tierras– el número de mensuras fue disminuyendo. En la figura 4 se puede visualizar el total de las mensuras registradas por los partidos de la provincia de Buenos Aires entre el período 1913-194410. Como revela en la imagen, la cantidad de mensuras realizadas desde la conformación de la Dirección de Geodesia disminuyó considerablemente a medida que avanzó el siglo XX. Esto se debe en parte a que –como se menciona anteriormente– hay menos división de la tierra pero también responde a la institucionalización cartográfica nacional y a una nueva manera de cartografiar el territorio basada en planes cartográficos sistemáticos y que tiene un mapa index para planificar el relevamiento. De manera tal que la Dirección comenzó a cambiar sus prácticas cartográficas y a realizar otro tipo de mapas.

2.b. El Atlas de los Partidos

Otro objetivo de la Dirección heredado desde 1890 era el levantamiento de mapas de los partidos que conformaban la provincia. Para llevar a cabo este emprendimiento cartográfico, el conocimiento de las mensuras fue fundamental ya que brindó la información necesaria para poder armar cada mapa (Favelukes y Aliata, 2015). Efectivamente desde 1917, y a partir de la sanción de dos decretos provinciales, comenzó el armado del Atlas de los Partidos 11. Esta publicación de largo aliento que encaraba la Dirección de Geodesia consistía en la realización de un plano catastral para cada uno de los departamentos o partidos que conformaban la provincia. A pesar de que en los márgenes de los mapas figura la inscripción “Atlas de la provincia” lo difícil de encontrarlos en un solo archivo12 y los diferentes tamaños de cada lámina hace pensar que fueron puestos en circulación a medida que se concluía el plano y no que se reunieron todas las láminas en una publicación, tal como lo indicaría la definición de “Atlas”13 . No obstante los planos tiene un estilo similar en la medida que el diseño o estrategias gráficas que se usaron para su confección son semejantes. (Figura 5).

Fuente: Biblioteca de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Figura 5. Plano del Partido de General Alvarado. Atlas de los Partidos Bonaerenses

Las escalas de los planos varían entre 1:100.000, 1:50.000 y 1:25.000, según la superficie representada. Los planos no tienen datos que permitan ubicar la pieza en el espacio: no hay coordenadas planas ni geográficas. Cada partido funciona como una isla independiente. La poca conexión que presentan las imágenes de los partidos representados en cada plano pareciera indicar que se priorizaba el uso dentro del propio territorio del partido, pues el plano proporcionaba información sensible en cuanto a la tenencia de la tierra, vías de comunicación y topografía (por ejemplo, curvas de nivel, incluidas con el objetivo de saber si se inundaba la parcela). Salvo los planos de los partidos cercanos a Buenos Aires, como Moreno, que muestra el acceso a la Capital Federal, el resto se limita a diseñar las vías de comunicación dentro del propio partido.

Los límites de estos planos refuerzan de alguna manera el aislamiento, ya que están dibujados con un punto y una doble línea contigua de color rosa, la primera más fuerte y la segunda –hacia el centro de territorio– esfumada (figura 6). El uso de la doble línea de color como límite es contundente; permite separar claramente entre lo que es parte del territorio y lo que no, el adentro y el afuera del partido. Incluso el área que está por fuera del límite aparece en blanco, solo se incluyen los topónimos de los partidos lindantes (figura 5). Esta estrategia gráfica era habitual en la demarcación de los límites internacionales en la cartografía del siglo XIX14. La división interdepartamental tiene un trazado similar pero más simple: ella está marcada por una línea punteada y es reforzada por otra de color rosa simple (figura 6). La información más relevante del plano son los nombres de los dueños de la tierra, como habitualmente muestran los planos catastrales. En los casos donde los nombres de los propietarios no entran, por el tamaño de la parcela, la descripción se sitúa por fuera del recorte territorial en forma de cuadro. Además, el mapa contiene otro tipo de ornamento: el primero es el mapa de la provincia con la división política resaltando los partidos ya relevados. El segundo representa la silueta del partido bajo la siguiente leyenda:

este Gráfico está construido de acuerdo con los datos de las mensuras judiciales. Los números que figuran dentro de las propiedades se refieren a los duplicados de aquellas, existentes en el Archivo de la Dirección de Geodesia.

El tercero ofrece información sobre la historia territorial del partido (año de creación, superficie e identificación de los procesos de desmembramiento que lo afectaron) lleva el título “Gráfico demostrativo de la conformación del partido”. Este grafico relata la historia territorial del partido, como el año de creación, la superficie y los diferentes desmembramientos que sufrió (figura 7).

Fuente: extraído del Plano del Partido de Chacabuco

Figura 7. Esquemas periféricos de los Planos del Atlas de los Partidos, en este caso pertenecen al partido de Chacabuco

Estos planos estuvieron vigentes hasta la sanción de la Ley N° 4331 de 1935, cuando se comenzó a graficar el Catastro Rural de la provincia de Buenos Aires con un diseño cartográfico más moderno y estandarizado. Aunque tal como lo estipula el Artículo 2 de dicha ley la medición no incluyó precisión geodésica sino geométrica–catastral.

Se sabe por la misma Dirección que las publicaciones cartográficas se vendían y se repartían de manera gratuita a instituciones técnicas y educativas, además se realizaba “canjes de publicaciones técnicas afines” ( Revista de Geodesia, 1957 Tomo 1:45). Esta estrategia –además de repartir mapas útiles para las municipalidades de los partidos, ya que ofrecían información territorial y de la tenencia de la tierra- era una manera de dar a conocer su trabajo (tipo de mapas, precisión, escalas utilizadas etc.) y así formar parte de un universo más amplio de técnicos.

3. Sociabilización técnica

3. a Vínculos entre la Dirección de Geodesia y el Instituto Geográfico Militar

Tanto las mensuras como los planos muestran que la estética de trabajo (límites interdepartamentales) y las decisiones técnicas y gráficas (no usar coordenadas) tomadas por la Dirección de Geodesia distaban de estar coordinadas con el Instituto Geográfico Militar, que por esos años se preocupaba por realizar una cartografía civil de la República (Mazzitelli Mastricchio, 2017). Sin bien es cierto que hubo un acercamiento técnico entre el IGM y la Dirección de Geodesia, este no implicó una estandarización de las formas de representar el terreno. Esta aproximación se produjo cuando el IGM propuso, en la década de 1920, un convenio con diferentes provincias, entre las que se encontraba la de Buenos Aires, con la intención de unificar su proyecto geodésico, propuesto en 1912 (el Plan de Carta) con el catastral15. Más específicamente, el IGM no contaba con fondos para el trazado de la red geodésica en todo el territorio nacional, por eso propuso realizar convenios con las diferentes provincias, entre ellas Buenos Aires, de manera tal que la provincia costeaba parte del relevamiento a cambio de obtener la base geodésica para su catastro. Dicho de otra forma, el Instituto realizaba parte de la red correspondiente al territorio provincial (ponía los técnicos, el instrumental y los mojones) y la provincia financiaba los salarios y ayudantes de campo. La red quedaría a manos del Estado nacional pero sería una base para realizar luego el catastro con precisión geodésica (Mazzitelli Mastricchio y Favelukes, 2022). Sin embargo, la ya mencionada Ley de Catastro de 1935 indicaba que la medición no era geodésica sino geométrica. Esta geometrización del espacio se va a mantener, como veremos, incluso hasta la serie de cartografía 1:20.000 que la Dirección de Geodesia realizó entre 1970 y 1980, donde eligió sacrificar elementos cartográficos en pos de hacer más visibles los catastrales. Esta pequeña conexión entre ambas instituciones se irá incrementando a medida que la cartografía se vaya centralizando en manos del Instituto Geográfico Militar. Aunque, esta centralización no implicó el abandono de la producción cartográfica de otras instituciones, sino la implementación de un mismo sistema gráfico y técnico para realizar la cartografía, esto es, la homogenización de proyecciones, de datum u origen para las mediciones e incluso la utilización de grillas o mapas index16.

3. b. La participación de la Dirección en los congresos de cartografía

Un año después a la sanción de la Ley de 1935 se realizó la “Primera Conferencia Argentina de Coordinación Cartográfica” organizada por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos (GӔA). Los temas tratados en dicho evento fueron variados: abarcaron desde higiene hasta una exposición cartográfica a cargo de la presidenta17 de GӔA, Elina González Acha de Correa Morales18. También hubo presentaciones con temas netamente técnicos, por ejemplo, conferencias que se centraron en la importancia de la astronomía para la cartografía y la determinación gravimétrica del territorio nacional, o la relevancia de establecer la proyección Gauss-Krüger para el territorio argentino en general y para la cartografía catastral en particular, tema de interés de la Dirección de Geodesia. La conferencia estuvo a cargo del agrimensor Roberto Müller, jefe de la Oficina de Nivelación de la Sección Geodesia del IGM. Si bien en las actas no se especifica quiénes fueron los oyentes de las conferencias, lo cierto es que no se encontró a ningún referente de la Dirección de Geodesia entre los expositores. Esta ausencia de los técnicos en los lugares de discusión del saber cartográfico –como lo eran las sociedades geográficas de la época– nos da un indicio de la poca participación de Geodesia en los ámbitos que excedían al IGM durante la primera mitad del siglo XX.

El “Primer Congreso Nacional de Cartografía y 1ª Exposición Nacional de Cartografía” que se realizó en 1951 en la Capital Federal contó con una participación masiva de oficinas técnicas nacionales y provinciales, esto es, todas las oficinas del Estado que realizaban cartografía, y la Dirección de Geodesia no fue la excepción. En esta oportunidad, el evento no fue organizado por GӔA sino auspiciado por el Instituto Panamericano de Historia y Geografía, y cuyas actas fueron publicadas por el Instituto Geográfico Militar en 1952. La comisión organizadora, si bien incluyó civiles, no presentó participación femenina, lo que abona la hipótesis según la cual, a medida que la producción cartografía se centró en el IGM, las mujeres fueron perdiendo espacio en los lugares de toma de decisiones (sí hubo presencia femenina en el evento, sobre todo como representantes del Ministerio de Instrucción Pública). El congreso contó con la participación de ocho técnicos de la Dirección de Geodesia19, dos de los cuales fueron los secretarios en dos subcomisiones: mientras que en la referida al eje Historia de la cartografía argentina, actuó el agrimensor Pedro Verges, Julián Bouza participó en el eje Planificación de las tareas cartográficas. A su vez, el eje Planos de áreas urbanas: catastro y Urbanización estuvo dirigido por el ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires Roberto Dupeyron, quien disertó sobre los límites de los partidos de las provincias y territorios nacionales. Dupeyron consideraba que:

no ha de resultar una novedad el expresar que en materia de límites interdepartamentales o de Partidos de casi la totalidad de las Provincias que constituyen nuestra organización política, nos encuentra sumamente retrasados en la adopción de medidas tendientes a perfeccionar las disposiciones legales que los fije y correlativamente las de su materialización en el terreno (Dupeyron,1952: 186).

Dupeyron evidenciaba la falta de límites claros entre los partidos que conformaban no solo a Buenos Aires sino al resto de las provincias. Consideraba que esto era producto de la falta de adaptación de medidas legales y técnicas. En síntesis, la Dirección de Geodesia tuvo una mayor participación en la organización del Primer Congreso Nacional de Cartografía que en la Primera Conferencia Argentina de Coordinación Cartográfica. Sin embargo, pocos participaron de las discusiones relativas a temas catastrales, preocupación fundamental de la Dirección (solo dos participaron en este eje dirigido por Dupeyron). Se infiere que los técnicos de Geodesia priorizaron participar en los debates que implicaban la toma de decisiones técnicas en torno a problemáticas que implicaban la homogenización de los sistemas y marcos de referencia, como por ejemplo la adopción del sistema de proyección Gauss-Krüger.

El “Segundo Congreso Nacional de Cartografía” y “2ª Exposición Nacional de Cartografía” se celebró en la ciudad de Córdoba en 1952. La participación fue más numerosa que en el “Primer Congreso Nacional de Cartografía”, ya que la delegación que representó a la Dirección de Geodesia estaba conformada por doce técnicos20, incluso encontramos que la Dirección es uno de los expositores de la Segunda Exposición Nacional de Cartografía. De hecho, es la encargada de organizar el Tercer Congreso Nacional del Cartografía que se desarrolló en la ciudad de La Plata en 1958. Como se observa de aquí en adelante la Dirección de Geodesia estará cada vez más integrada a los debates técnicos que se realizarán a escala nacional entre las instituciones. Por otro lado, la Dirección utilizará los parámetros cartográficos desarrollados por el IGM, pero adaptados a sus necesidades: en 1958 publicó un Catálogo de coordenadas Gauss Krüger y coordenadas geográficas. Éste catálogo contenía las coordenadas de los límites interdepartamentales medidos en 1935 a partir de la ley N°4331 y los métodos para realizar el ajuste a este nuevo sistema de referencia.

3.c. Adaptar la grilla a las necesidades bonaerenses. Relevamiento Topográfico a escala regional

En la década de 1930 el IGM publicó un manual que normalizaba la producción de la cartografía. Esta estandarización implicó, entre otras cosas, la inclusión del diagrama de ubicación y de distribución de la información de las hojas topográficas; el uso del color azul para la hidrografía y el sepia para las curvas de nivel, las cuales debían ser representadas con una equidistancia estandarizada. Entre estas normas se incluía la necesidad de adaptar la cartografía argentina a la proyección Gauss-Krüger, tema que el IGM había empezado a instalar desde 1925 con la sanción de Disposición Permanente N° 197 pero que seguía siendo tema de discusión y debate en los congresos mencionados. Dicho de otra manera, si bien en la década de 1930 el IGM aplicó esa proyección para su cartografía a escalas 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 y 1:250.000, su implementación fue mucho más tardía para la escala 1:500.000 y para las oficinas técnicas de otras instituciones. Recién en la década de 1950 esta proyección se utilizó para la cartografía topográfica 1:500.00021, su implementación implicó un corrimiento de 30’ hacia el oeste. Según el propio IGM (1979):

este desplazamiento responde a la necesidad de adecuar la situación de las hojas 1:500.000 a las fajas meridianas de 3° de longitud. En estas fajas meridianas se considera dividido en territorio nacional y en ellas quedan incluidas estas hojas; las que a su vez se toman de base para la división de las hojas de todas las otras escalas mayores (IGM, 1979: 156-157).

Efectivamente con esta nueva representación y su consecuente corrimiento, las hojas topográficas del IGM tendrán un sistema de encastre: la hoja 1:500.000 se subdivide en las otras escalas: 4 hojas a escala 1:250.000; 36 hojas a 1:100.000, 144 hojas al 1:50.000 y 576 hojas 1:25.000. En realidad, una hoja 1:100.000 se divide en 4 hojas a escala 1:50.000 y esta a su vez se divide en 4 a escala 1:25.000.

Esta organización da como resultado un mapa índex donde cada hoja tiene un número que comienza con el paralelo y meridiano central que atraviesan la hoja de menor escala (1:500.000). Por ejemplo la hoja 3560 significa que 35° sur es el paralelo central de la hoja y 60° al oeste de Greenwich es el meridiano central de la hoja. Si a ese número se le agrega otro del 1 al 36, por ejemplo 3560-20, quiere decir que es una escala 1:100.000 (porque hoja 1:500.000 se divide en 36). Cuando la escala es 1:50.000 la hoja al 1:100.000 se divide en cuatro y se le otorga otro número del 1 a 4, dando una nomenclatura de 3560-20-1. Esta nomenclatura nos permite identificar la escala y la ubicación rápidamente en el mapa.

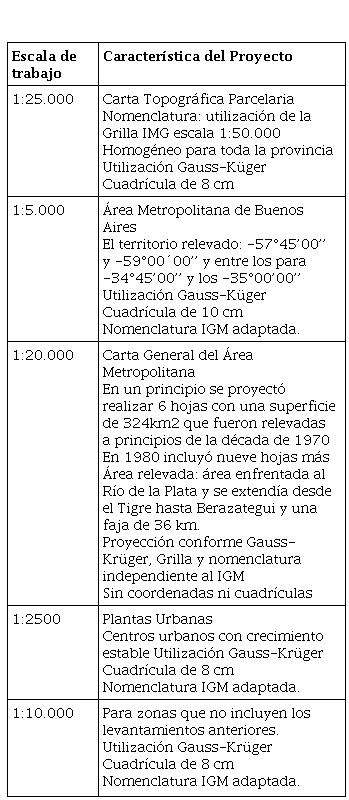

Esta subdivisión que, en principio, fue confeccionada para (y por) el IGM fue adoptada por Dirección de Geodesia pero con algunas modificaciones en cuanto a la escala y la nomenclatura. El proyecto de la Dirección se dio a conocer en 1963 y consistía en relevar la provincia en diferentes escalas ( Revista de Geodesia, 1963). La denominada “Carta Topográfica Parcelaria” (CTP) a escala 1:25.000 utilizó grilla IGM. Su confección sería realizada a partir de la restitución de un levantamiento fotogramétrico22 a escala 1:20.000 con un total de 848 hojas topográficas. Para realizar esta CTP se utilizó el mapa índex o grilla 1:50.000 del IGM. Los mapas topográficos parcelarios resultantes incluirían: hidrografía, orografía, vías de comunicación, edificaciones, amanzanamientos, alambrados, tranqueras, terraplenes, desmontes, barrancos e información catastral de los predios con tamaños mayores a 12 hectáreas. También se representaban los límites catastrales y los límites del partido (Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, s/d: 5)23. Las hojas serían ejecutadas sobre Gauss-Krüger tal como lo indicaba el Instituto Geográfico Militar pero, en lugar de tener una malla de 4 cm como la topografía del IGM, ésta sería de 8 cm de lado24. Las hojas serían confeccionadas en un plástico indeformable transparente que permitía realizar copias heliográficas a partir de técnica de fotograbación (MOP, s/d: 5). Con esta técnica la Dirección se evitaba la impresión color e, incluso, podía imprimir a demanda, procedimiento que abarataba mucho los costos.

Con la escala 1:25.000 se relevaría homogéneamente toda la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, para zonas densamente pobladas como el Área Metropolitana de Buenos Aires se utilizaría, además, una escala más detallada, 1:5.000 y 1:20.000. Efectivamente, los técnicos de la Dirección de Geodesia comenzaron a pensar una escala que:

satisficiera razonablemente las necesidades de su aplicación para resolver tanto el vuelco del estado parcelario vigente, como el análisis urbano del área, o el proyecto de obras públicas y, fundamentalmente, de la infraestructura del área (MOP, s/d: 11).

Para cumplir con estos objetivos la Dirección de Geodesia propuso un nuevo relevamiento a escala 1:5.000. El territorio relevado a esta escala sería el comprendido entre los meridianos -57°45’ y -59°00´ y entre los paralelos -34°45’ y los -35°00’. Este plan cartográfico abarcaría un total de 150 hojas con una extensión25 de 11,8 km2. Estas hojas también estaban proyectadas según el sistema Gauss–Krüger e incluyó una cuadrícula de 10 cm de lado. Estas cartas topográficas adoptaban parte de la nomenclatura del IGM, ya que el primero de los números correspondía a la hoja 1:500.000.

El Área Metropolitana de Buenos Aires contó, además, con otro relevamiento a escala 1:20.000 que se realizó entre 1973 y 1981. Esta escala se eligió para poder realizar cartografía temática de la región, “indispensable para poder graficar los distintos aspectos del análisis del área” (MOP, s/d: 12). Este nuevo proyecto cartográfico se denominó “Carta General del Área Metropolitana” y no implicó la interrupción del proyecto anterior a escala 1:5.000. En un principio se proyectó realizar 6 hojas con una superficie de 324 km2, las que fueron relevadas a principios de la década de 1970; luego se incluyeron nueve hojas más, realizadas en la década de 1980. La primera serie, destinada al área más poblada, incluía a la Capital Federal en una única hoja y abarcaba un área enfrentada al Río de la Plata que se extendía desde Tigre hasta Berazategui en una faja de 36 km. La Carta General del Área Metropolitana se confeccionó utilizando la proyección conforme Gauss-Krüger, tal como lo marcaba el IGM; sin embargo, no contó con coordenadas ni cuadrícula ni respondió al sistema de nomenclatura de las hojas, tal como se observará más adelante.

Para cartografiar las plantas urbanas, la Dirección de Geodesia eligió la escala 1:2.500 que –a diferencia de la escala 1:5000– permitía incluir información en el interior de la parcela, volviéndose un mapa indispensable para el ordenamiento urbano e impositivo. La escala de relevamiento para la cartografía 1:2.500 fue de 1:1000 y estaba destinada a las áreas urbanas26 que no experimentaban un crecimiento acelerado, característica que permitía que el mapa resultante fuese más estable y, por lo tanto, la necesidad de actualizarlo menos probable. Esta era para la Dirección la gran diferencia que existía entre los distintos centros urbanos del país y el Área Metropolitana ya que su constante extensión en forma de archipiélago (Gómez Pintus, 2015) era un desafío para los técnicos que debían cartografiar constantemente para que las cartas estuvieran actualizadas. Por último, la Dirección diseñó otro proyecto de relevamiento con una escala 1:10.000. Estas cartas estaban destinadas a completar la información que no se representaba a escala 1:25.000, esto es, las zonas periféricas de los centros urbanos27.

En síntesis, la Dirección de Geodesia diseñó un proyecto cartográfico a escalas de relevamiento más detalladas que su par nacional; al hacerlo utilizó el mapa índex del IGM (cuadro N° 2). Como se detallará en el próximo apartado, la adopción de esta grilla demostró, por un lado, la relación que se establece con el IGM y, por el otro, la concepción del territorio (Edney, 2014; Mazzitelli Mastricchio, Lois y Grimoldi, 2015) que poseía la Dirección.

3. d Construir el territorio a partir de la escala y el mapa índex

En otros trabajos se afirma que el territorio no preexiste a los técnicos o a las oficinas técnicas que lo relevan, más específicamente, se cuestiona cómo la elección de las escalas de trabajo no responde únicamente a cuestiones técnicas sino que muchas veces está en estrecha relación con los objetivos de las instituciones, que los ajustaban o alteraban en función de los intereses particulares (Mazzitelli Mastricchio, 2011; 2020; Mazzitelli Mastricchio y Favelukes, 2022). En esta investigación se sostiene que, además de las necesidades de la institución y sus objetivos, la elección de la escala está en función de la sociabilidad y la capacidad de negociación que la institución establece con el IGM. El territorio se construye a medida que el técnico recorre el terreno (Mazzitelli Mastricchio y Favelukes, 2022) y a medida que la institución lo divide en un mapa índex, que muestra la organización política y económica de la provincia, pues “a pesar de su aparente mero carácter instrumental y organizativo (propiedades que sin duda toda grilla o mapa índice tiene), el diseño de la grilla expresa, sobre todo, ciertas ideas y concepciones acerca del territorio” (Mazzitelli Mastricchio, Lois y Grimoldi, 2015: 2).

Como se dijo en el apartado anterior, la Dirección de Geodesia usó la grilla del IGM. Tal como vemos en la figura 8 las hojas 500.000 son las siguientes: 3360 Rosario; 3563 Pehuajó; 3560 San Martín; 3557 Buenos Aires; 3763 Santa Rosa; 3760 Tandil; 3747 Balcarce; 3963 Bahía Blanca; 3960 Tres Arroyos; 3957 Mar del Plata y 4163 Viedma. Los topónimos elegidos para nombrarlas responden a la lógica de las ciudades más importantes con un criterio nacional pues Santa Rosa, Rosario y Viedma no son ciudades bonaerenses, de hecho las tres son los centros urbanos más importantes de las provincias de La Pampa, Santa Fe y Río Negro respectivamente. La grilla gris corresponde a la división de hojas 1:50.000, solo las que cubren el territorio de la provincia de Buenos Aires. Las hojas resaltadas en amarillo (en el caso izquierdo) demuestran las hojas levantadas a escala 1:25.000 por la Dirección de Geodesia para la década de 1970, bastante rápido si se tiene en cuenta que el levantamiento efectivo a esta escala comenzó a mediados de 1960. El mapa de la derecha muestra el avance en el levantamiento de las hojas hasta la década de 199028.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Departamento Cartográfico de la Gerencia General de Catastro y Geodesia de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA)

Figura 8. Relevamientos cartográficos de la Dirección de Geodesia /// Mapa índex donde se muestran las hojas 1:500.000 (los rectángulos más grandes); la división 1:50.000 (rectángulos grises); en amarillo se representan las hojas levantadas en 1970 (izquierda) y actualidad (derecha)

A partir de esta división de hojas se desprenden los proyectos cartográficos anteriores (figura 9):

Fuente: elaboración propia a partir de la información brindada por el Departamento Cartográfico de la Gerencia General de Catastro y Geodesia de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

Figura 9. Nomenclatura de la provincia de Buenos Aires.

Como ya se adelantó, el proyecto a escala 1:25.000 tenía la intención de relevar todo el territorio bonaerense. El Área Metropolitana de Buenos Aires es la región con más proyectos cartográficos. Además del proyecto 1:5.000, contó con un relevamiento específico con una grilla diferente (Figura 10). En primer lugar se cartografiaron los partidos de la primera corona y, casi diez años después, se llegó hasta la ciudad de La Plata. A esta cartografía se le suman las cartas topográficas a escala 1:25.000 del propio Instituto Geográfico Militar que, aunque desactualizadas para la década de 1970, sirvieron de antecedente para la confección de la cartografía de la Dirección. En el mapa que sigue se reconstruyeron los sitios cartografiados por el IGM a escala 1:25.000 sobre la plataforma Google Earth (figura 11)29. En definitiva, la Región Metropolitana de Buenos Aires contó con tres proyectos de relevamiento complementarios: el 1:5.000 Área Metropolitana de Buenos Aires, 1: 25.000 Carta Topográfica Parcelaria y 1:20.000 Carta General del Área Metropolitana. Esto se debía –según la Dirección– al crecimiento acelerado y los cambios constantes que sufría en cuanto al crecimiento de la mancha urbana.

Fuente: Carta General del Área Metropolitana

Figura 10. Grilla de la Dirección de Geodesia para el proyecto cartográfico Carta General del Área Metropolitana que no responde a la nomenclatura IGM. Escala 1:20.000.

Figura 11. Localización en Google Earth de los sitios relevados por el IGM de la Cartografía 1:25.000

En síntesis, mientras que las áreas priorizadas por la Dirección de Geodesia para relevar desde 1826 a 1890 se centraron en la región oeste de la provincia cartografiando los lotes cercanos a la frontera, desde 1913 los objetivos de los relevamientos cambiaron, aunque su cartografía era técnica y visualmente independiente de otras instituciones cartográficas. No obstante, a medida que la Dirección comenzó a interactuar en eventos científicos y a participar de las discusiones técnicas, adoptó criterios comunes con su par nacional. Esto no suponía que la Dirección aceptase pasivamente las directrices que imponía el IGM, más bien respondía a su propia aspiración científica de construir un saber que se volvía cada vez más estandarizado. Formar parte de esta estandarización implicaba estar a la altura de los paramentos científicos internacionales y nacionales. Tal es así, que ser parte de la estandarización le valió el reconocimiento como organismo público ejecutor de cartografía de la provincia por parte de las instituciones cartográficas nacionales e internacionales en el año 1981. Entre los fundamentos en que se apoya para este reconocimiento, se encuentra el progreso tecnológico (usos de instrumentos de medición como geodímetro, distanciamientos etcétera), los avances en la técnica (incorporación de la fotogrametría e imágenes satelitales) y la adecuación de la Dirección y su personal a estos cambios. Esto llevó a que sus miembros fueran nombrados para “ejercer la presidencia y vicepresidencia del Comité de levantamientos a Escala Grande de la Sección Nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia” (Fundamento de la Ley N°9762: 2). El reconocimiento no fue solo internacional sino que “el Instituto Geográfico Militar, además del Servicio de Hidrología Naval y la Fuerza Aérea Argentina, señalaron a la Dirección de Geodesia –que es el único organismo de carácter provincial dedicado a la especialidad- un rumbo que respetando competencias y jurisdicciones la convierten por ley en ejecutora de la cartografía oficial de la provincia” (Fundamento de la Ley N°9762/1981: 2). De esta forma la Dirección General de Tierras y Geodesia adquiría “poder de policía” provincial en materia cartográfica, esto implicaba el control, la fiscalización, realización de cartografía de la provincia y el dictado de reglamentos y reglamentaciones y disposiciones de carácter técnico instrumental (Fundamento de la Ley N°9762: 1).

4. Excurso: el mapa que avergüenza

En un estudio sobre las mapotecas en Chile Alejandra Vega (2018) investiga –entre otras cosas– los regímenes de visibilidad que ofrecen estos ámbitos a los usuarios. En dicho trabajo Vega analiza la Mapoteca del Archivo Nacional, Mapoteca de la Biblioteca Nacional, Mapoteca de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Mapoteca del Instituto Geográfico Militar (IGM) chileno. Allí la autora llama la atención sobre la diferencia notable que existe entre la Biblioteca- mapoteca del Instituto Geográfico Militar chileno (IGMc) y las otras, más específicamente Vega asegura que la consulta de los mapas de esta institución militar genera algunas “curiosidades” (Vega, 2018: 90). Muy sintéticamente destaca:

El acceso físico es restringido, no se accede por una puerta principal sino por la garita de seguridad del edificio que controla la entrada y salida del inmueble militar.

Tiene una estrecha vinculación con el IGM chileno. Los materiales que guarda son producto de la labor topográfica y geodésica realizada por los militares de esa institución.

En el IGMc solo se muestran mapas antiguos “o bien aquellos que, por alguna razón, no pueden ser consultados en la Biblioteca Nacional” (Vega, 2018: 91). Los mapas considerados actualizados no se prestan sino que están a la venta en la sección Ventas de la institución.

Si bien la mapoteca es de carácter público la consulta no es abierta, pues se solicita la visita a través de la página web la cual es visada por el personal militar.

Por último esta mapoteca no tiene catálogo, lo que dificulta el acceso a la información cartográfica que atesora.

Estas características son compartidas en algunas instituciones técnicas de la Argentina, como la Dirección de Minas, Geología e Hidrología (actualmente llamado Servicio Geológico Minero Argentino –SEGEMAR–) y como el Instituto Geográfico Militar Argentino, hasta al menos el año 2009, cuando pasó de la esfera militar a la esfera civil cambiando su nombre por el de Instituto Geográfico Nacional30.

Ninguna de estas dos instituciones cuenta con un catálogo que visibilice los mapas antiguos que atesoran y solo es posible acceder a la cartografía confeccionada por esas instituciones y que está a la venta.

En el caso de la Dirección de Minas, Geología e Hidrología –por ejemplo– el trabajo de los topógrafos implicaba la compilación de mapas de otras instituciones que habían relevado el mismo terreno que ellos tenían que cartografiar, de manera tal que les sirviera de antecedente cartográfico antes de empezar el trabajo. Eso llevó a que existiera en esta institución piezas cartográficas de gran valor histórico31. Sin embargo, ellas no están disponibles para la consulta. En el caso del IGM no era posible encontrarse con las primeras series realizadas por la institución ya que eran mapas considerados desactualizados y, por lo tanto, sacados de circulación32.

¿Por qué estos mapas son sacados de circulación en estas instituciones? Creemos que los mapas desactualizados –ya sea porque la técnica utilizada para su confección cambió o porque no refleja con fidelidad el referente territorial– avergüenzan a las instituciones técnicas cartográficas que miden su eficiencia a partir de la precisión del mapa, la escala, el soporte, la utilización de un marco de referencia, etc. Edney (2014) trabaja la idea del ideal cartográfico; allí señala que en occidente esta disciplina se convirtió en una “ciencia aparentemente coherente, moral y universal de observación y medición” (p. 103). En este sentido asegura que la escala del mapa se convirtió en una norma geométrica basada en la relación numérica y de proporción que ayudó a crear el modelo idealizado de la cartografía. Este ideal cartográfico o mito epistemológico de la cartografía33: esa ilusión de alcanzar el mapa perfecto, lleva a que las instituciones prefieran esconder los mapas que no cumplen con los paramentos técnicos esperados en lugar de pensarlos como parte de procesos históricos en donde lo que es preciso (y lo que no) es el resultado de un proceso y las condiciones técnicas de la época.

A pesar de esto, no es menos cierto que estas instituciones muestran sus mapas más antiguos (generalmente de los primeros años de la Institución) cuando tienen que construir un pasado institucional que legitime su práctica actual. En la recuperación de estos materiales las instituciones ponen foco en lo preciso que fueron sus técnicos en el relevamiento a pesar de contar con pocas técnicas para lograrlo34. Dicho de otra manera: el mapa antiguo está en función de legitimar el quehacer de los técnicos del pasado que trabajan en la institución, como si las habilidades del pasado se heredaran o se transmitieran. De manera tal que en la mayor parte de los casos los mapas que se revalorizan son los producidos en la institución35. Entonces es válido preguntarse dónde encontrar la producción de mapas que todavía no alcanzaron ese grado de antigüedad que los coloca en el privilegio de construir el pasado de las instituciones donde fueron producidos. En nuestro caso de estudio ¿dónde podemos encontrar la producción que hizo Geodesia a lo largo del siglo XX?36. En el Departamento de Investigaciones Históricas y Cartográficas de la Provincia de Buenos Aires que es el archivo que se formó a partir del Departamento Topográfico y que estuvo ligado a Geodesia hasta 2018 (año en que cambió de dependencia) se encuentra un nutrido archivo cartográfico de la provincia desde 1826, pero no fue allí donde se encontraron los mapas que nos permitieron armar esta investigación. Esta cuestión fáctica de la práctica de investigación con mapas se entrelaza con una de nuestra hipótesis: las Dirección de Geodesia hizo circular su producción por distintas instituciones como parte de una política de difusión y legitimación científico-técnica pero no guardó en su archivo los mapas que iba produciendo bajo las normas “ideales de la cartografía”. De hecho la mayor parte de los materiales que utilizamos son parte del acervo de la mapoteca del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Las bibliotecas de instituciones como estas no se preocupan por la actualidad del mapa, sino que tiene otra función que reside en el guardado y resguardo de los materiales. Esto convierte hoy a la Biblioteca del Instituto de Geografía en una mapoteca especializada que permite el acceso a materiales de diferentes instituciones técnicas nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas.

Queda pendiente realizar una investigación exhaustiva sobre cómo llegaron estos y otros materiales a dicha biblioteca. En el caso particular de la relación entre el Instituto de Geografía y la Dirección de Geodesia no podemos dejar de mencionar que uno de los directores que tuvo el Instituto de Geografía en la década de 1930 fue Felix Outes, quien conocía muy bien el trabajo no solo de la Dirección de Geodesia sino también de su antecesor, el Departamento de Ingenieros. En un escrito publicado en 1930, Outes agradece especialmente al Director de Geodesia y a sus técnicos, esto permite suponer que existía un intercambio intelectual y de materiales entre la Facultad de Filosofía y Letras y la Dirección, aunque sea para temas de historia cartográfica37.

Este excurso tiene como objetivo simplemente dejar asentada la importancia del resguardo de la cartografía y los criterios utilizados para el guardado que claramente deben superar aquellos criterios que reclama el ideal cartográfico. ¿Cuál es el mejor criterio para definir y seleccionar cuales mapas pueden ser guardados o conservados?

5. Conclusión

La Dirección de Geodesia se creó en 1913 y, en un principio, heredó los objetivos del Departamento de Ingenieros con lo cual su cartografía se basó en mensurar las tierras y en representar a los partidos bonaerenses. Las estrategias gráficas y técnicas utilizadas por la Dirección de Geodesia poco tenían que ver con las propuestas para la cartografía topográfica definidas por las instituciones nacionales. Incluso desde sus comienzos contó con personal femenino para el cargo de dibujantes, egresadas de la Escuela de Dibujo que funcionó en el Museo de Ciencias Naturales de La UNLP. La presencia de técnicas mujeres es una distinción importante ya que en instituciones del Estado como el IGM y la DGMeG recién en la década de 1960 incluyeron mujeres para la realización de tareas cartográficas.

A comienzos de la década de 1950 la Dirección de Geodesia comenzó a interactuar en los eventos científicos organizados a escala nacional donde se discutían los avances técnicos del saber cartográfico y se proponían homogenizar las pautas de relevamiento y las estrategias de representación. A partir de estos intercambios paulatinamente la Dirección fue incorporando la normativa propuesta por el Instituto Geográfico Militar –grilla y proyecciones- a su propia cartografía adaptándola a sus propios objetivos. Así, la Dirección de Geodesia utilizó la grilla 1:500.000 para confeccionar la nomenclatura de sus hojas topográficas – catastrales y la grilla 1:50.000 para su cartografía la cual dibujó a una escala más detallada (1:25.000). A partir de estas grillas estructuró su plan cartográfico: 1:25.000 Carta Topográfico Parcelaria; 1:10.000; 1:5.000 y 1:2500.

A su vez, la Dirección confeccionó en la década de 1970 y 1980 un plan para la Región Metropolitana de Buenos Aires a escala 1:20.000 Si bien para ello contó con una grilla propia (números correlativos de 1 al 15) ocupa los mismos territorios cartografiados por el IGM en su cartografía 1:25.000 y que seguramente sirvieron de insumo para la confección de los mapas 1:20.000.

Más concretamente podemos decir que a partir de mediados del siglo XX la Dirección acompañó de cerca los avances del saber cartográfico adoptó los lineamientos dictados por el IGM. Estos antecedentes, sumado al desempeño y divulgación de sus propios trabajos, le valieron ser reconocida como la institución fiscalizadora de toda la cartografía producida en la provincia de Buenos Aires y ser parte de comités internacionales como el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. De esta manera, el diseño de las prácticas de trabajo (elección de escala, proyección, etcétera) de la Dirección de Geodesia no es únicamente el resultado de decisiones técnicas sino que la sociabilidad y las redes establecidas a nivel nacional e internacional fueron fundamentales para el trazado del plan cartográfico de la provincia de Buenos Aires.