Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO  uBio

uBio

Share

Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica

On-line version ISSN 1851-2372

Bol. Soc. Argent. Bot. vol.57 no.3 Córdoba Sept. 2022

http://dx.doi.org/doi.org/10.31055/1851.2372.v57.n3.37487

doi.org/10.31055/1851.2372.v57.n3.37487

Articulos

Las maderas nativas en la arquitectura vernácula de la Puna Jujeña, Argentina: ¿continuidad o reemplazo?

The native woods in the vernacular architecture of the Puna región in Jujuy, Argentina. Continuity or replacement?

María Florencia Barbarich 1

1. Instituto de Investigación sobre Sociedad y Naturaleza "Rodolfo Kusch", Universidad Nacional de Jujuy, CONICET. fbarbarich@gmail.com

Recibido: 29 Abr 2022

Aceptado: 27 Ago 2022

Publicado impreso: 30 Sep 2022

Summary

Introduction and objectives: Earthen construction techniques have great relevance for the production of architecture in the Andean area. They involve a set of diverse practices and knowledge, integrated into a building culture that is inseparable from other aspects of social life. Among the raw materials of mineral, animal or vegetable origin and the multiple resolutions for each part of the house, wood is fundamental for the structure of the ceiling. The main wooden vegetable resources of the region, queñoa (Polylepis tomentella) and especially cardon (Trichocereus atacamensis) play a leading role. The aim of the present work is to study queñoa and cardon wood in contemporary architecture.

M&M: The research was conducted in the department of Susques, Jujuy, using a qualitative ethnobotany approach, based on ethnographic methodology. We work permanently with 15 local collaborators, reaching around 100 persons in group instances.

Results: Show that the use of these woods has decreased in recent years, but their relevance in local construction practices has not declined in the accounts of the villagers. They also show that the causes include provincial laws prohibiting their use, the shorter time spent in the field resulting in the interruption of wood harvesting and the introduction of materials from the lowlands.

Conclusión: The conservation of the architectural heritage implies the continuity of certain practices and involves specific materialities, its identification and knowledge allow its appreciation and the search for strategies for its permanence.

Key words: Earthen construction, ethnobotany, raw materials, roofs, vegetal resources.

Resumen

Introducción: Las técnicas de construcción con tierra tuvieron una alta relevancia para la producción de la arquitectura en toda el área andina. Se trata de un conjunto de prácticas y saberes diversos, integrado en una cultura constructiva indisociable de otros aspectos de la vida social. Dentro de las materias primas de origen mineral, animal o vegetal y de múltiples resoluciones para cada parte de la casa, la madera es fundamental para la estructura de la cubierta. Los principales recursos vegetables maderables de la región, la queñoa (Polylepis tomentella) y especialmente el cardón (Trichocereus atacamensis) tienen un rol protagónico. El objetivo fue estudiar la vigencia de su uso en las arquitecturas actuales.

M&M: El trabajo se desarrolló en el departamento de Susques, Jujuy, desde el enfoque de la etnobotánica cualitativa, utilizando principalmente la metodología etnográfica. Se trabajó con 15 colaboradores locales, alcanzando las 100 personas en instancias grupales.

Resultados: Evidencian que el uso de estas maderas ha disminuido en los últimos años, pero su relevancia no ha perdido vigencia en el relato de los pobladores. Así mismo, demuestran que entre las causas se entremezclan leyes provinciales que prohíben su uso, menor tiempo de permanencia en el campo resultando en la interrupción de la recolección de madera y la introducción de materiales provenientes de tierras bajas.

Conclusión: La conservación del patrimonio arquitectónico implica la continuidad de ciertas prácticas e involucra materialidades específicas, su identificación y conocimiento permite su valoración y la búsqueda de estrategias para su permanencia.

Palabras clave: Construcción con tierra, etnobotánica, materias primas, recursos vegetales, techos.

Introducción

Las arquitecturas pueden considerarse como uno de los elementos que delinean y dan identidad a determinados paisajes. A su vez, la construcción involucra toda una serie de saberes y técnicas propias de un grupo social que expresan miradas locales, vínculos con los recursos y el entorno, modos de hacer y dinámicas sociales y culturales. En ese contexto, las técnicas de construcción con tierra tienen una alta relevancia histórica y contemporánea en la producción de arquitecturas en toda el área andina que involucran un gran número de recursos de origen vegetal (Rotondaro, 1988; Rolón et al., 2016; Tomasi et al., 2020). Entre ellos, unas pocas especies nativas maderables (Cabrera, 1971; Boman, 1991) que desde un punto de vista técnico, son necesarias para ciertas funciones estructurales.

Este trabajo busca analizar las prácticas y procedimientos involucrados en el uso de maderas provenientes de especies nativas en la construcción vernácula en la puna jujeña, Argentina, poniendo foco en su vigencia en la actualidad. El análisis excede el ámbito de lo constructivo, pues involucra pensar la relación con los recursos naturales y los modos de vincularse y aprovecharlos, con rasgos técnicos muy específicos. Desde allí puede esperarse encontrar una gran heterogeneidad en los modos de hacer, pero con ciertas características y criterios comunes, emergentes de las relaciones y actividades sociales, los vínculos productivos, económicos, culturales y familiares. En ese marco, es necesario analizar las transformaciones comprendiendo que estas prácticas son cambiantes dentro de una cultura dinámica.

Inicialmente, se comentarán los antecedentes generales sobre la temática, para luego realizar una caracterización de la cultura constructiva en el área de estudio, con el foco en los antecedentes relativos al uso de especies vegetales en las técnicas más habituales empleadas y específicamente las maderas de especies nativas. El análisis posterior, evidencia algunos factores relativos a las transformaciones en el uso y aprovechamiento de esas maderas, para finalmente reflexionar en torno a la continuidad de estas prácticas, a sus transformaciones, reemplazos y perspectivas, desde una mirada valorativa de la construcción vernácula de la región.

Las investigaciones en arquitectura y antropología especialmente, han profundizado sobre la construcción con tierra en el mundo andino, centrándose no solo en las estructuras, sino también en las materias primas y en los rasgos culturales que determinan los modos de hacer, de seleccionarlas y los procesos para su uso. Entre muchas otras, se destacan las publicaciones para el NOA de Argentina, y en particular la provincia de Jujuy, de Rotondaro (1988), Viduales (1991), Delfino (2001), Ramos et al. (2004), Schilman & Reisner (2011), Tomasi & Rivet (2011), Barada (2018), Saiquita (2020), Tomasi et al. (2020). En cuanto al estudio de las materias primas, las y los autores mencionados han hecho descripciones y aproximaciones generales, con menor desarrollo respecto a la identificación, características, propiedades, implicancias y significados del uso de especies vegetales y en particular de las maderas. Destacándose algunas excepciones, donde el abordaje botánico de las especies mencionadas tiene un mayor desarrollo (Ramos et al., 2004; Rolón & Rotondaro, 2009; Tomasi 2013b; Rolón et al, 2016; Tomasi et al., 2020).

En particular desde la etnobotánica, la vivienda ha sido un elemento de estudio desde sus inicios. Existen trabajos que analizan el uso de recursos vegetales en las arquitecturas domésticas, tal es el caso de las viviendas en la región de la Palma, México (Torres Reyna, 2015) o estudios más amplios con apartados referidos a la vivienda, como el caso de Suárez (2014) en su libro de etnobotánica wichi del bosque chaqueño o de Vidaurre et al. (2006) para los Andes Bolivianos. Las maderas han sido descriptas en investigaciones más amplias, incluyendo en muchos casos sus usos en la vivienda, sobre todo en lo que se refiere a objetos de la cultura material. La variada producción de trabajos etnobotánicos en la provincia de Jujuy ha centrado sus esfuerzos en especies medicinales, en los mercados urbanos, ferias, festivales y ceremonias, especies tóxicas, cultivos nativos, especies naturalizadas de gran relevancia local, gastronomía, entre otras. La producción científica que vincula la botánica, y en particular la etnobotánica y la arquitectura en la provincia es muy pequeña y este trabajo pretende contribuir en ese sentido.

Construir la casa con y en el entorno

Pensar en la construcción de un domicilio excede los aspectos puramente técnicos o materiales, sobre todo si se piensa a las arquitecturas como objetos estrechamente relacionados con las ontologías locales, con sus saberes y prácticas socioculturales. Esto involucra desde las concepciones sobre el ambiente y los recursos disponibles, hasta las técnicas, entendidas como resoluciones tecnológicas culturalmente definidas (Simonnet & Potié, 1992). Es por ello por lo que el análisis en términos de las culturas constructivas permite una visión más amplia, donde se consideran las técnicas, los materiales y los procesos de producción, pero también los modos de habitar, las significaciones, valores y ritualidades, en el marco de una concepción dinámica de la arquitectura (Tomasi et al, 2020). Desde este enfoque, el referirnos a las materias primas involucradas en las técnicas constructivas implica realizar por sobre todo un análisis centrado en la relación de las especies involucradas y las personas.

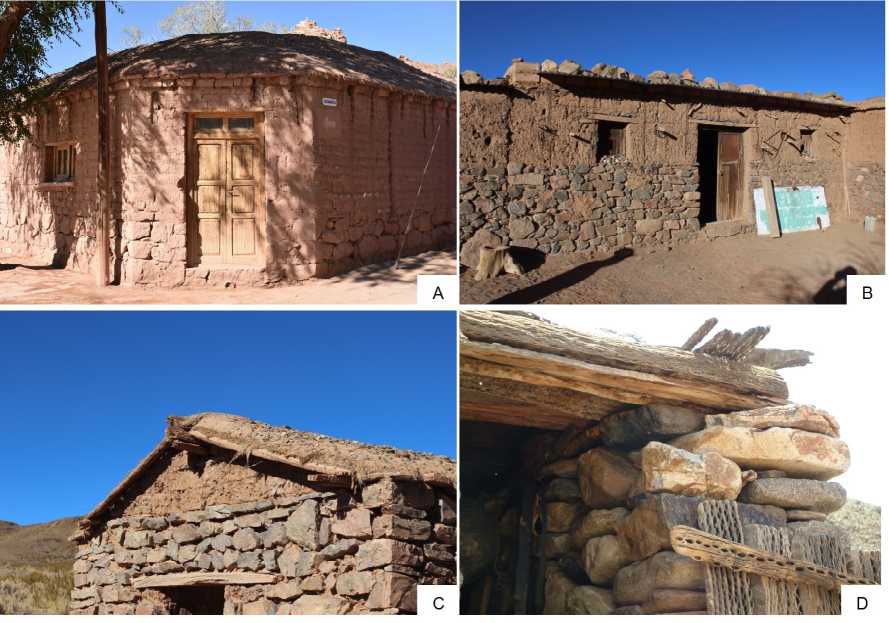

En toda la región altoandina, las técnicas de construcción con tierra tienen una larga historia, que se remonta a tiempos prehispánicos, manteniendo a su vez la vigencia en la actualidad (Viñuales, 1991). Si bien se observa una gran variabilidad en el tiempo y entre distintos sitios, incluso entre familias, en los modos de hacer, existe toda una serie de resoluciones técnicas comunes. Entre ellos, el uso de la piedra, el adobe y el tapial para la resolución de muros, las estructuras de madera para las cubiertas y su terminación con barro o paja y barro (Fig. 1), se constituyen como procedimientos técnicos compartidos en toda la región que, a su vez, están atravesados por las dinámicas de la vida social (Tomasi et al., 2020).

Las tareas de recolección de materias primas se vinculan directamente con las largas estancias en el campo asociadas a los ciclos de movilidad espacial, determinados por la disponibilidad de pasturas para el ganado (Tomasi & Rivet, 2011).

Fig. 1. Resoluciones técnicas en piedra y adobe para muros y estructuras de madera con terminaciones de paja y barro para los techos en arquitecturas en Susques, Jujuy, Argentina. A: fotografías de un domicilio en el pueblo de Susques, B: una casa de campo, C: oratorio en el ámbito rural del departamento homónimo, D: puesto en el ámbito de pastoreo de esta misma unidad doméstica.

Los recursos de origen vegetal son empleados para varias de las técnicas mencionadas, presentando un rol central en las culturas constructivas de la región (Rolon et al., 2016). En la detallada descripción de las técnicas y materias primas que hace Tomasi et al. (2020) se menciona que las fibras vegetales pueden definir la técnica o ser un material adicional. De este modo gramíneas como la paja brava o iro (Festuca orthophylla Pilg.) o el espuro (Sporobolus rigens (Trin.), pueden usarse como estabilizantes para dar estructura al barro en varias técnicas, como el adobe. Mientras que en las resoluciones de los techos, la disposición regular de diversas materias primas de origen vegetal para terminar la estructura y recibir la cubierta exterior o como terminación combinada o no con barro, definen las técnicas. Es habitual el uso de tolas (diversas especies de los géneros Baccharis, Fabiana y Parastrephia), la chilca (Baccharis salicifolia (Ruiz y Pav.) Pers.), la chillagua (Festuca dolichophylla J. Presl) o la paja cortadera (Cortaderia speciosa (Nees y Meyen) Stapf).

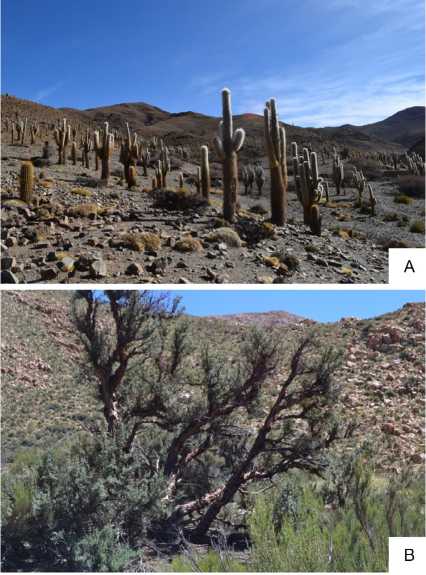

La resolución de los techos involucra una serie de técnicas complejas, es lo último que se realiza antes de inaugurar la casa, y requiere del trabajo de un colectivo amplio de personas en forma simultánea y coordinada. Los techos involucran el mayor número de especies vegetales en las arquitecturas, y demandan además técnicas complejas para resolver el cerramiento final de los recintos (Tomasi, 2013b). Las maderas cumplen un rol principal en la elaboración de las estructuras para ellos. En general, la estructura se resuelve con un sistema a "dos aguas" que permite cubrir grandes luces (la superficie determinada por la distancia entre los muros) con maderas de menores secciones. Para ello se utiliza el sistema de "tijeras" con la técnica del "par y nudillo": dos piezas longitudinales, los pares, que siguen la pendiente de la cubierta, y una horizontal que las vincula en su tramo medio, manteniendo la distancia y formando todo un sistema reticular (Barbarich & Tomasi, 2019). Los requerimientos de maderas rectas y de buenas dimensiones históricamente constituyeron un desafío, y por ello, la recolección de maderas es una tarea continua, asociada estrechamente a las estadías en el campo con el ganado durante el ciclo anual de desplazamientos (Tomasi & Rivet, 2011; Barbarich & Suárez, 2018). Los recursos nativos disponibles en la región puneña son el Cardón (Trichocereus atacamensis (Phil.) W. T. Marshall & T. M. Bock) y la Queñoa (Polylepis tomentella Wedd.) (Fig. 2). El primero se constituye como el principal recurso maderero, tanto por sus cualidades físicas, entre las que se incluyen la liviandad de la madera debido a sus oquedades, como por la posibilidad de obtener fragmentos largos y rectos, mientras que la queñoa provee troncos de buena dureza, pero que pueden presentar muchas ondulaciones (Barbarich & Tomasi, 2020).

El objetivo del presente trabajo es estudiar la vigencia del uso de la madera de cardón y queñoa en las arquitecturas contemporáneas de la localidad de Susques, Jujuy, Argentina. Poniendo el foco en las consideraciones sobre las prácticas para su obtención y las posibilidades y causas de reemplazos. Así mismo se analiza el potencial efecto de las transformaciones sobre la conservación del patrimonio arquitectónico local.

Fig. 2. Ejemplares de A: Cardón (T. atacamensis). B: Queñoa (P. tomentella), bosquecillos ubicados en el departamento de Susques, Jujuy.

Materiales y métodos

Puna de Atacama: Susques

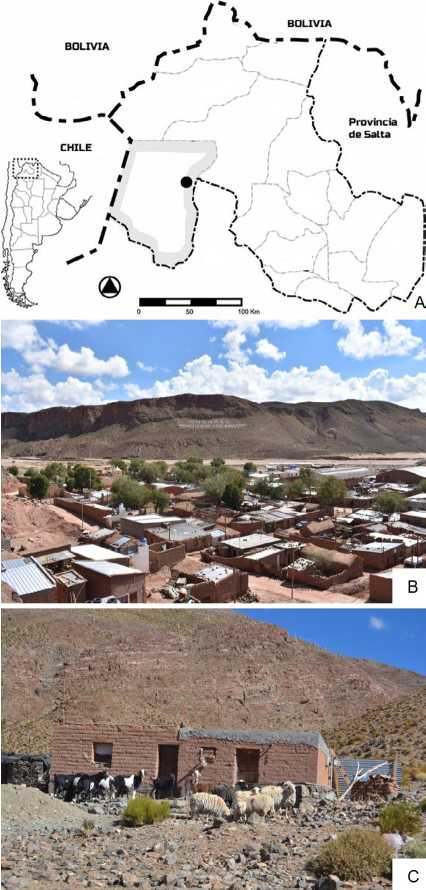

El área de estudio del presente trabajo se corresponde con el territorio de la comunidad de Susques, el cual no coincide exactamente con el referido por la Comisión Municipal local, pues además de la cabecera departamental se incluyen áreas rurales aledañas a ésta en el departamento homónimo, al oeste de la provincia de Jujuy (Fig. 3). El departamento de Susques está incluido en lo que se conoce como Puna desértica, se trata de una meseta elevada, con altitudes entre 3500 msnm y 4500 msnm, surcada por cordones montañosos en sentido N-S. El clima es frío y seco, con gran amplitud térmica diaria y estacional, las lluvias oscilan entre 50 y 200 mm y se concentran en el verano, existiendo fuentes de agua dispersas y no permanentes (Buitrago & Larrán, 1994). Desde una perspectiva fitogeográfica, la región se ubica en el Dominio Andino Patagónico, con presencia de la vegetación característica de las provincias puneñas y altoandina. Predomina la vegetación de tipo xerófito, alternándose vegas, tolares y pajonales; en las laderas aparecen bosquecillos de queñoa (P tomentella) o de churquis (Prosopis ferox Griseb.), o sociedades de cactus que incluyen en las quebradas bajas a Trichocereus atacamensis (Cabrera, 1971).

El departamento de Susques ha tenido históricamente una posición marginal respecto a otras localidades jujeñas, con múltiples cambios en sus divisiones geográficas hasta mitad del S XX, momento en que la apertura del Paso de Jama, que une a la provincia de Jujuy con Chile, lo convirtió en un punto clave en el tráfico comercial biocéanico, el "Pórtico de los Andes". Así se marcó un punto de inflexión en la vida de los y las pobladoras locales, pues se modificó totalmente el acceso de productos y personas y a bienes y servicios, creció el turismo, se generaron nuevos empleos vinculados a ello y, coincidentemente, se iniciaron múltiples emprendimientos en la región vinculados a la minería.

Susques presenta un total de 1492 viviendas y 3791 habitantes (INDEC, 2010), distribuidos de forma heterogénea, con una mayor densidad en los pueblos principales y población dispersa en las zonas rurales y semirurales. El acceso a servicios públicos es también heterogéneo, con una buena cobertura de agua potable y luz eléctrica en la localidad de Susques y sin prestaciones en las áreas semirurales o rurales, en todo el departamento hay un escaso acceso a gas de red. La cabecera departamental cuenta con el único hospital de la región, edificio municipal, sede de banco y escuela.

Fig. 3. Mapa de ubicación. A: Departamento de Susques (resaltado en gris) y localidad homónima El territorio involucrado en el área de estudio incluye B: el poblado principal de la cabecera departamental y C: áreas rurales aledañas.

El nivel de analfabetismo en la población de entre 20 a 60 años representa un 11 %, mientras que el 61 % finalizó la escuela primaria. Las niñeces responden a porcentajes más elevados, con tasas del 50 % de escolaridad en nivel preescolar, 99 % de escolaridad hasta los 12 años y alrededor de 70 % entre los 12 y 18 años (SIEMPRO, 2015).

Más allá de los cambios acaecidos por la apertura del Paso de Jama, las actividades rurales y en particular el pastoreo extensivo de rebaños mixtos sigue siendo una actividad central para la vida de la comunidad, en general con cambios en los tiempos por su combinación con otras actividades comerciales, empleo en sectores públicos o trabajos asociados al establecimiento de empresas mineras. La movilidad característica de esta práctica, contribuye a la definición de las espacialidades y entre ellas, las arquitecturas. Cada unidad doméstica maneja rebaños de llamas, cabras y ovejas dentro de un territorio sobre el cual tiene derechos exclusivos, el aprovechamiento de las pasturas implica un ciclo anual de desplazamientos entre el domicilio principal y diversos puestos en los cerros. Se trata de una suma de distintos asentamientos, que aunque se encuentren dispersos, deben pensarse como un único espacio doméstico, siendo estos desplazamientos una estrategia de vida (Tomasi, 2013a). Esta movilidad determina y se vincula con otras actividades y momentos de la vida cotidiana, como la construcción o el aprovechamiento de los recursos, y por tanto su consideración es esencial para comprender las dinámicas sociales.

Las actividades ganaderas se complementan con pequeñas parcelas o chacras agrícolas destinadas al autoconsumo. La mayor parte de la población se reconoce descendientes del pueblo Atacama, localizado exclusivamente en este territorio (García Moritán & Cruz, 2012). Todas las actividades agroganaderas se vinculan a creencias ancestrales de estos pueblos, mezcladas con prácticas y una religiosidad propia del catolicismo. En los modos de desarrollar las actividades y en diversas prácticas sociales (el culto a la Pachamama, la celebración del carnaval como hito que marca tiempo de cosecha, las ceremonias vinculadas a los ganados, entre otros) se evidencia un vínculo fuerte y estrecho con su entorno, acorde a su cosmovisión (Karasik & Machaca, 2016).

Desde el siglo XX se profundizó la venta de la mano de obra como fuente de ingreso al grupo familiar, sobre todo masculina, con el consecuente incremento de migraciones durante variados periodos de tiempo y de ocupaciones en actividades no agropecuarias. A eso se agregan ingresos provenientes de ayudas sociales gubernamentales, todo lo cual llevó a una creciente incorporación de bienes de consumo de origen industrial (Ros & Schneider, 2008). Desde hace varias décadas se observa una disminución de las actividades de pastoreo, además desde 1950 se incrementó el movimiento laboral temporario hacia la Quebrada de Humahuaca, a los ingenios o la minería (Bolsi & Gutiérrez, 1974).

Terminología

A los fines de este trabajo, se consideran maderas nativas aquellas proveniente de especies vegetales que son originarias y parte de los ecosistemas locales y que se han desarrollado en ellos durante cientos o miles de años. En los términos biogeográficos en que analizamos la región de estudio, los taxones nativos son aquellos cuyas áreas nativas de distribución están comprendidas en dicha región y cuya presencia no responde a actividades humanas.

Recolección y procesamiento y análisis de datos

Este trabajo surge de una investigación más amplia en el territorio de la comunidad de Susques, donde la autora desarrolla investigaciones desde hace 8 años. Los resultados se obtuvieron siguiendo la metodología clásica de la etnobotánica, en particular con enfoque cualitativo, combinando trabajo de campo y de gabinete (Arenas & Martínez, 2012). La información original y materiales de referencia fueron obtenidos en base a un trabajo de campo intensivo con un enfoque etnográfico (Guber, 2001), utilizando como herramienta principal la observación participante, con entrevistas semi-estructuradas, talleres y recorridos por el entorno, tanto en asentamientos dispersos en áreas rurales como en zonas urbanas. Durante los años de trabajo en el territorio, se trabajó con alrededor de quince colaboradores y colaboradoras locales, y se alcanzaron más de cien en las instancias grupales, talleres, reuniones y actividades comunitarias. En los últimos años, validaciones y profundizaciones sobre algunos aspectos se realizaron en profundidad con 5 colaboradoras, utilizando métodos virtuales y comunicaciones telefónicas, debido a la pandemia. Siguiendo las recomendaciones del código de ética de la Sociedad Internacional de Etnobiología (ISE, 2016), se obtuvo el consentimiento informado previo en forma oral de cada persona con la que se trabajó y escrito por parte de la comunidad aborigen local.

Además, se realizaron relevamientos de casi un centenar de construcciones (incluyendo domicilios, oratorios, puestos rurales, edificios institucionales, entre otros), y el registro en cuadernos de campo, fotográficos y audiovisuales. Los datos obtenidos se analizaron de forma integral.

Resultados

Queñoa (Polylepis tomentella) y cardón (Trichocereus atacamensis) en la cultura constructiva local

Ambas especies vegetales han sido aprovechadas a lo largo del tiempo y están vigentes y valoradas positivamente en el relato de los y las pobladores locales. La obtención está vinculada directamente con el pastoreo y las largas estancias en el campo. La gente conoce los sitios donde existen bosquecillos de queñoa o cardonales y manifiesta que esta agrupación es un beneficio a la hora de hacer un monitoreo a lo largo de los años. Los desplazamientos anuales con el ganado generan que haya una visita constante a estos sitios, que en muchos casos también ofrecen reparo o están cercanos a fuentes de agua. El uso de estas materias primas involucra un amplio corpus de conocimientos sobre la identidad de las especies para la selección, sus características y comportamiento en la construcción, momentos de recolección, procesamiento y modos de uso de acuerdo con la necesidad.

Al ser los territorios de pastoreo exclusivos de un grupo familiar, son ellos mismos quienes controlan la abundancia o no de los recursos. En general el aprovechamiento de la madera se valora como una actividad que beneficia al bosque, pues se remueven los ejemplares más viejos, o aquellos que están secos o secándose, en una especie de poda que siempre que no sea excesiva, para la gente tiene una repercusión benéfica en la sanidad y en el crecimiento de las especies. La recolección de madera es una tarea permanente, en general masculina, rara vez se intensifica en el momento previo a la construcción de una casa, pues permanentemente se está trasladando y acopiando materia prima en el domicilio principal de la familia. De esta manera, siempre hay material disponible para la construcción.

Según se explica, de los cardones puede obtenerse madera al dejarlos secar, mientras que de la queñoa el procedimiento es igual que con cualquier otro árbol. La madera de queñoa se obtiene directamente al cortar el árbol, hoy en día lo más común es hacerlo con una motosierra a nafta. Lo fundamental es la elección del ejemplar y el momento del año de corte, para lo cual es necesario reconocer ciertos rasgos exteriores, entre los que se describe el sonido que hace el tronco al golpearlo con el revés del machete o el color que presenta la madera. En general se cortan ejemplares adultos, no demasiado "retorcidos" y en la temporada de invierno. Se remueve toda la copa y se separa el material más fino que se deja en el mismo sitio (actuando como aporte de materia orgánica) y las ramas que pueden servir como leña que en general se utilizan en el mismo campo. También se aprovechan ejemplares caídos o que muestran claras señales de deterioro. Los ejemplares secos que pudieran hallarse en general no son útiles pues se menciona que la madera se arruina con el tiempo si no está protegida, de todos modos esta es una situación poco habitual frente a una periódica estancia en el campo que implica estar permanentemente observando los bosques y cardonales.

Para el caso de los cardones, existe toda una serie de estrategias y procedimientos relacionados con la obtención de la madera. Esta puede obtenerse de ejemplares caídos o en pie, secos o verdes, donde el modo de acceso será distinto. En el caso de ejemplares secos la madera se obtiene directamente removiendo los tejidos colapsados que pudieran quedar adheridos, mientras que para los ejemplares verdes el proceso de selección implica identificar individuos que están "maduros", reconocidos generalmente por el color de las espinas, por el sonido al golpearlos o por el estado general. Hay toda una serie de estrategias para generar que el individuo se seque correctamente y los tejidos que no se utilizaran se remuevan. Los tejidos estructurales de los cardones tienen la particularidad que al secarse se endurecen, obteniéndose lo que se conoce como madera de cardón. Esta madera presenta una gran cantidad de orificios que corresponden con vasos conductores de la planta, característica que le aporta una distinción por su acabado, pero que además la vuelve una madera liviana.

Una vez obtenidos los troncos de cardón, pueden recibir un procesamiento que involucra el troceado y el enderezamiento para obtener tablas largas y regulares. Las piezas pueden llegar a tener largos considerables, alcanzando en ocasiones casi los 2 m. En el caso de la queñoa, se obtienen maderas de una gran dureza que no es susceptible al troceado y que por sus ondulaciones no se logra obtener piezas rectas de largos considerables. Esas mismas ondulaciones se aprovechan para dar forma a la estructura de los techos en muchos casos, otorgando un especial atractivo valorado positivamente por la gente local.

Los destinos principales de estas maderas son, como se dijo previamente, la estructura de los techos (Fig. 4A, C). Los troncos de ambas especies suelen utilizarse para vigas o en algunos casos columnas y para las tijeras en los techos a dos aguas, las tablas de cardón tienen especial valor para las estructuras reticuladas, entablonados y cielorrasos (Fig. 4A, C). Además, las secciones más pequeñas o finas suelen utilizarse para confeccionar mobiliario y cerramientos (Fig, 4D, E).

La madera de cardón y queñoa son mencionadas no solamente por sus características estructurales en la construcción, sino por su valor estético y social. Ambas son consideradas maderas finas y superiores en calidad estética a otras, además la madera de cardón proporciona protección al domicilio donde se utiliza. Las oquedades para el caso de los cardones y ciertos "dibujos" o pliegues que se forman en la queñoa son los rasgos distintivos que les dan el estatus de maderas más lindas y de mejor terminación que otras maderas.

Más allá de las valoraciones positivas, existen ciertos aspectos que se brindan como explicaciones a la disminución del uso de madera de cardón y queñoa en las construcciones actuales, e incluso de ciertas características que otorgan otros materiales que en el contexto resultan superadoras.

Limitaciones al uso de las maderas nativas

Existen algunas limitaciones o dificultades vinculadas al uso de las maderas originarias de los territorios estudiados relatadas por los y las colaboradoras en el territorio. Por un lado, la dificultad que requiere la colecta continua, la necesidad de estar permanentemente en el campo siguiendo una dinámica de movilidad especial necesaria para encontrar materias primas, que en las últimas décadas se ha modificado. Además, las tareas específicas de recolección de maderas resultan en actividades de mucha demanda física, pues implican trasladar troncos gruesos y pesados, manejar herramientas como la motosierra, machete o azuela. Ello se acompaña de la consideración respecto a que el oficio de carpintero de cardón se ha perdido. Los y las pobladoras locales comentan que hoy en día no hay gente especializada -como solía haber- en el oficio de carpintería específica de cardón. Es así como se refieren a que los saberes específicos técnicos para la obtención de tablas, la carpintería para mobiliario, entre otros se están perdiendo conforme las personas ya muy adultas fallecen y los y las jóvenes no han aprendido ni tienen interés en realizarlas. Aspectos también asociados a ciertos cambios en las lógicas de vida que se mencionarán más adelante.

Fig. 4. Fotografías donde se observan en los techos A: estructura a dos aguas en maderas nativas. Cielorasos de B: caña de castilla (Arundo donax) y C: cardón (T atacamensis), con vigas de madera de eucaliptus (Eucalyptus sp) y de pino (Pinus sp) respectivamente, y el uso de la madera de cardón en D: mobiliario y E: dinteles y cerramientos.

Por otro lado y de forma muy relevante e influyente, existen regulaciones estatales prohibitivas respecto al uso de los materiales, lo cual coloca a quienes desean construir con técnicas vernáculas en una suerte de ilegalidad a la hora de utilizar las materias primas, situación que muchas veces es criticada dentro de los mismos ámbitos comunitarios. Colaboradores comentan que dejaron de colectar materiales porque en las propias asambleas comunitarias se les decía que lo que estaban haciendo era ilegal.

La provincia de Jujuy regula sus recursos a través del Ministerio de Ambiente, organismo regulador del uso y manejo de la biodiversidad. El Registro de Flora Silvestre Amenazada de la Provincia de Jujuy incluye en sus listados a las diversas especies de queñoa (Polylepis sp.), prohibiendo cualquier tipo de uso en todo el territorio provincial.

Por su parte, el decreto provincial 4805 del año 2006, establece la regulación de los "churcales" (montes permanentes donde vegetan los "churqui" - P. ferox) y de los cardones (T atacamensis). En lo que respecta a esta última especie se prohíbe de tajo la extracción y el aprovechamiento que menciona como indiscriminado, y habilita solo para uso doméstico el corte que no requiere la eliminación completa del individuo. El decreto pone en consideración que las diversas especies de cactáceas y las especies del género Trichocereus en especial, son objeto de explotaciones desmedidas, lo cual pone en riesgo la supervivencia del recurso, atribuye la situación al uso de su madera en la construcción de nuevos emprendimientos vinculados a las actividades turísticas. En la reglamentación se especifica que el uso de ejemplares en propiedades privadas queda supeditado a la autorización de la autoridad competente, excepción solo con fines artesanales, prohibiéndose de tajo el uso en construcción y mobiliario.

Nuevas formas de vida, nuevos materiales

Según los relatos locales desde hace al menos cuatro décadas la introducción de nuevos materiales, asociado a la mayor accesibilidad a la región por la apertura y circulación en rutas, trajo consigo el reemplazo de algunos materiales, como las maderas nativas. El acceso a maderas que provienen de zonas bajas de la provincia se incrementó, en muchas construcciones se emplean maderas de eucaliptus, álamo o pino (diversas especies y variedades de los géneros Eucalyptus, Populus y Pinus respectivamente) que se producen en la industria forestal de la zona del ramal de la provincia. Esta situación se vio beneficiada por la construcción de rutas y caminos que hacen más fácil el traslado y acceso, así como el crecimiento de empresas madereras de zonas bajas de la provincia o de otras provincias. Por su parte, algunas características de estas maderas proporcionan ventajas -como menos labor- a ciertas resoluciones técnicas. En muchos casos el uso de entablonados de cardones se ha reemplazado por caña de castilla (Arundo donax L.) (Fig. 4B), la longitud de los tirantes de pino o eucaliptus son una ventaja para utilizarlos en la estructura de los techos en reemplazo del cardón y la queñoa (Fig. 4B, C), aun así se identifica que estos nuevos materiales descargan un mayor peso sobre los muros.

Las nuevas ocupaciones y empleos en el territorio han generado además que las estadías en el campo sean más cortas, limitadas por los tiempos de las ocupaciones en el empleo público, comercio o trabajos asociados al establecimiento de empresas mineras en la zona. De esta manera, en muchos casos ya no se dispone del tiempo que requieren la colecta de materias primas durante el ciclo anual o el trabajo colectivo comunitario en la construcción de una vivienda. Por ello, se eligen otras técnicas para resolver las arquitecturas, como el bloque de cemento, o chapas de zinc para los techos. Este tipo de resoluciones son valoradas por sobre todo por una cuestión de tiempo, las personas en el territorio mencionan que requieren menos mantenimiento, que simplifican la construcción, pudiendo hacerse individualmente y que evitan el largo tiempo que se destina a la colecta de materias primas para técnicas con tierra. Aun así, resaltan que tienen peores condiciones térmicas, sobre todo el frío en el invierno y, si bien no hacen consideraciones sobre la estética, muchas veces mencionan la belleza de las casas más antiguas, esas que "hacían los abuelos". Este nuevo tipo de arquitecturas, que involucra materiales industriales, se ha instalado también en parajes rurales, pues han sido las estrategias constructivas adoptadas por planes de viviendas estatales.

Si bien el uso de maderas nativas en la construcción ha disminuido por todos los motivos analizados y seguramente otros que escapan a este trabajo, también se ha constituido en las últimas dos décadas como una tentadora fuente de ingresos. Grandes emprendimientos que se desarrollan en la provincia eligen por los criterios estéticos y el presunto valor cultural, usar madera de cardón en sus construcciones y mobiliario. Más allá de la prohibición estatal la demanda en esos ámbitos sigue en crecimiento y los pedidos llegan hasta los pobladores de los territorios donde estas plantas vegetan. Por fuera de consideración sobre la legalidad, para los pobladores locales la venta de tablas resulta una oportunidad de una fuente de ingresos extra y necesaria en muchos casos, y que se paga a un buen precio. Un informante comentó que realizó una venta en 2021 a $850 (US$ 5 a la cotización de ese momento) el metro lineal de cardón, en tablas de alrededor 4 cm de espesor y 10 cm de ancho, las tablas de pino misionero cepillado y secado de esas medidas aproximadas se comercializaban en ese momento por un costo de alrededor de $300 (US$ 1,76) el metro lineal.

Las técnicas de construcción que involucran el uso de maderas locales se encuentran mayormente representadas en las construcciones más antiguas, mientras que nuevos procedimientos y materiales se observan sobre todo en las construcciones contemporáneas. En muchas construcciones con valor histórico para la familia, como por ejemplo los oratorios (Fig. 1C), con gran esfuerzo se siguen realizando actividades de mantenimiento que preservan las técnicas originales, en los menos, se ha definido el reemplazo de techos por chapa, se ha cementado y pintado con membrana plástica techos de barro o de barro y paja, entre otros.

La cultura constructiva implica la consideración de las arquitecturas no como objetos, sino en un marco social y cultural, que se refiere más bien a la relación de objetos y sujetos. Desde esta perspectiva las transformaciones en las técnicas, resoluciones y uso de materias primas pueden entenderse en el marco de los cambios de la vida cotidiana y sus consecuentes modificaciones en los hábitos, cotidianeidad y prácticas, insertas en culturas dinámicas. Aun así es preciso reflexionar sobre el direccionamiento externo de estas transformaciones, los cambios en los hábitos de vida y en las relaciones con el entorno y su relación con la conservación del patrimonio arquitectónico, la naturaleza y el acervo cultural.

Discusión

El uso de la madera de cardón y queñoa en la construcción tiene una vigencia indiscutible en los relatos de la gente en el área de estudio, esto se condice con reportes actuales e históricos referidos a las técnicas de construcción en el noroeste, donde se relata la importancia de estas materias primas desde aspectos constructivos y socio culturales (Rotondaro, 1988; Viñuales, 1991; Rolón et al. 2016; Barbarich & Tomasi, 2020; Tomasi et al., 2020).

Ya a principios del S XX Eric Boman se refería al uso de la madera de cardón y otras especies vegetales en las arquitecturas de la región, describiendo las casas lugareñas:

"El techo de paja (Paja Brava) está soportado por una cimera a dos aguas. [...]. Cumbrera, contrafuertes, cabriadas y paneles son todos en madera de cactus-cirio (Cereus), única madera de construcción que existe en Susques. [...] Las cabriadas y los paneles están juntados por un enrejado de tallos de Tola sobre el cual se atan haces de paja, cuya extremidad superior ha sido sumergida antes en arcilla diluida" [,..]"Todas las casas tienen una puerta en madera de Cereus, cuyas planchas están reunidas por un hábil trenzado de tiras de cuero. El jambaje de la puerta es también de madera de Cereus (Boman, 1991 [1908]: 429430). En este fragmento se pueden observar las similitudes con el relato de nuestros colaboradores y colaboradoras, en lo referido al uso de ciertas especies vegetales, especialmente la madera de cardón. El autor la considerará la única madera de la región, dejando de lado el uso de la queñoa.

El valor de las maderas nativas en la construcción excede lo meramente práctico o estructural, se vincula con las concepciones de los recursos por parte de las personas locales. Los cardones han sido considerados los guardianes de las quebradas, otorgando protección y presencias al sitio donde habitan pero también a las personas que por allí se trasladan (Barbarich & Suárez, 2018). Los cardones presentan "animacidad" sensu Montani (2017), es decir, tienen cierto grado de intención, conciencia y voluntad y, por tanto, pueden oficiar de protectores de la casa o de un campo. Esta característica trasladada al rol de los cardones en los techos (Barbarich & Tomasi, 2020) no es transferible a otros materiales que puedan reemplazarse. Por lo tanto, una opción para tener un domicilio con esas lógicas de protección es mediante el uso de esta madera. La construcción forma parte de un saber generalizado que se construye colectivamente y tiene tanto continuidad con prácticas pasadas como constante reflexión y cambio en relación con nuevas realidades y necesidades (Tomasi & Rivet, 2011). Desde este punto de vista, en ciertos contextos se ha optado por vivir en sitios que ya no cuentan con ciertas características positivas, como la protección, valorando otras ventajas de nuevas materialidades. Entre ellas, los entablonados de cardón son una de las resoluciones técnicas que más se ha sustituido. Al igual que describe Delfino (2001) en otras provincias, la adopción de encañizados de Arundo donax como terminación interior está ampliamente distribuida y resulta una materia prima de más fácil acceso y menor tiempo de obtención que el cardón (comparar Fig. 4B y 4C).

Más allá de cuestiones valorativas estéticas o de índole conservacionista del patrimonio arquitectónico y de las técnicas y procedimientos asociados a él, se dificulta referirse a reemplazos, cambios o pérdidas. Ocurre que en la actualidad conviven estos reemplazos y transformaciones con la vigencia de materiales que se usan desde antaño. De los resultados emerge lo que diversos autores y autoras ya han mencionado respecto a las técnicas basadas en la construcción con tierra: un rol ineludible y vigente en la arquitectura de región (Viñuales, 1991; Tomasi & Rivet, 2011; Barada, 2018; Veliz, 2018; Saiquita, 2020; Tomasi et al., 2020). Se puede pensar entonces que en la actualidad existe una convivencia de diferentes prácticas, todas ellas vigentes, y que en muchos casos se solapan, combinan, complementan, de acuerdo con las necesidades y momentos de una familia o un grupo doméstico. De esta manera se entiende que las tradiciones son las actualizaciones en el presente de las prácticas históricas dentro de las condiciones actuales de existencia (Gadamer, 1991) y este aspecto se evidencia en el dinamismo de las arquitecturas, que deben pensarse como procesos sujetos a cambios adaptativos, integrados en un sistema productivo, una tradición y la propia experiencia (Amerlinck, 2008).

El distanciamiento de una posición estática de las culturas no nos aleja del análisis que los aspectos externos y el mundo capitalista y globalizado tiene sobre ellas. Difícilmente en un contexto donde económica y socialmente las actividades urbanas se valoran por sobre las rurales, la menor permanencia en el campo se trate de una elección sin presiones externas y movilizada únicamente por deseos propios. Entre los factores que más podrían condicionar estas decisiones se encuentra la dificultad para consolidar una estrategia local de acumulación, con la capitalización de las actividades agroganaderas y artesanales (Ros & Schneider, 2008). En este contexto, muchas personas en el área de estudio condicionadas por múltiples situaciones, entre ellas la marginalidad han optado por tareas comerciales o por emplearse en el estado o en el ámbito privado. Las nuevas mega empresas mineras instaladas en la región han captado mucha mano de obra de jóvenes sin muchas otras perspectivas, los regímenes de trabajo modifican la permanencia de muchas personas en el hogar (por ejemplo se ausentan 21 días de corrido). Sumado a ello, muchas personas se han trasladado a las áreas urbanas, en particular el pueblo de Susques, por las ventajas en el acceso a servicios y bienes; es así como organizan las tareas rurales contratando a otras personas, reducen las cabezas de ganado, juntan tropas entre familiares o realizan visitas diarias a las áreas rurales más cercanas, pero sin una permanencia continua. De esta forma, las tareas sostenidas en el tiempo, continuas y que existen en vínculo con otros tiempos y dinámicas, como la recolección de materias primas, se ven afectadas. En concordancia con Tomasi (2012), muchas actividades fundamentales en la organización social y productiva, se sostienen con modificaciones en los tiempos, esfuerzos por parte de algunos integrantes del grupo familiar o pagando a ayudantes o pastores. Sin duda, el efecto más marcado de estos cambios en los modos de vida, que aquí se analizan respecto a las materias primas maderables utilizadas en la construcción, en poco tiempo evidenciará sus efectos sobre otras actividades de gran relevancia y que rigen muchas más, como el sistema de pastoreo. Hace ya varias décadas Bolsi & Gutiérrez (1974) relevaban una notable disminución de las actividades ganaderas, en 1914 ocupaba al 90 % de los pobladores, mientras que en 1960 este número se redujo al 20 %, con una mayor representación de los trabajos como empleados en otras ocupaciones. Los efectos de la disminución de esta actividad organizadora de la vida y rectora de múltiples tareas asociadas -como la recolección de maderas- se observa de forma procesual y probablemente sea uno de los causales de la disminución del uso de maderas nativas en las construcciones vernáculas.

Un aspecto para considerar en el uso de los recursos vegetales es la presión y direccionamiento que los marcos regulatorios estatales han generado sobre el uso vernáculo de las especies. Dentro de una multiplicidad de perspectivas y criterios para la gestión ambiental, aún se mantienen ciertas lógicas segregativas, controladoras y restrictivas en las políticas de conservación, bajo el argumento que las actividades humanas ponen en peligro la biodiversidad (Diegues, 1996). Las leyes vigentes en la provincia de Jujuy pueden remitirnos a estas posiciones, pues son de carácter prohibitivo y en general con poca difusión y trabajo social sobre su implementación. En ese marco, la gente tiene noción de la existencia de la ley y prohibición de uso, sin mayor detalle. En este contexto cabe destacar, que la ley lejos de regular o controlar, ha fomentado la creación de un mercado ilegal, favorecido por la ausencia de una implementación y difusión eficaz, las necesidades económicas y la gran demanda ocasionada por la valoración estética de las maderas nativas. Barbarich & Suárez (2018) analizan que las formulaciones de esta regulación no han considerado en ningún sentido los usos tradicionales de las maderas locales; la ineficacia de la misma se expresa en la práctica y la necesidad de pensar en una regulación virtuosa, que contemple usos vernáculos y contemple prácticas culturales salta a la luz. En ese sentido, es menester la adecuación de las políticas locales a criterios democráticos, flexibles, respetuosos y adaptativos que prevén la incorporación de las y los pobladores locales y su conocimiento tradicional en la gestión de recursos naturales (Stringer et al., 2006). Con ese objetivo, es menester adoptar criterios interdisciplinarios que aúnen las prácticas vernáculas, promoviendo los patrones de comportamiento respetuosos con el ambiente, con el conocimiento científico y los procesos de tomas de decisiones (Folke, 2004; Ghimire et al., 2004; Fischer et al., 2012).

En forma opuesta a lo que la ley plantea, los y las pobladores mencionan que el estado sanitario de los bosques era mejor cuando existía un corte periódico y control. Lejos de una mirada romanticista sobre las prácticas vernáculas, la posibilidad que la remoción medida de ejemplares en senescencia, el control permanente y el raleo hayan generado beneficios sobre las poblaciones de cardones y queñoas, no se descarta. Sin dudas, una presión excesiva sobre el recurso puede generar grandes amenazas a las especies, fundamento de la ley. Aun así, la disyuntiva debería dirimirse en términos de regulación y control más que en intentos fallidos de prohibiciones, que además colocan en un marco de ilegalidad a las prácticas constructivas vernáculas. Por su parte, algunas consideraciones de la ley, como la propuesta de no eliminar de forma completa los ejemplares, evidencian un criterio de aprovechamiento completamente alejado de las prácticas vernáculas. En los resultados se ha evidenciado la importancia y las características apropiadas de los cardones para su uso en arquitectura, precisamente por el largo del tronco al aprovechar todo el ejemplar ¿sería posible, entonces, este postulado de la regulación y la conservación de prácticas arquitectónicas vernáculas?

Desde un punto de vista funcional, muchas especies vegetales se han introducido en lugar de otras como resoluciones constructivas actuales, cumpliendo roles muy similares en lo estructural. Es así como frente a arquitecturas históricas donde solo se identificaban especies nativas, en la actualidad se observa una gran introducción de especies exóticas, entre los que se puede mencionar pino, eucaliptus, álamo, caña de castilla, entre otras. Estos cambios también pueden analizarse desde una perspectiva de la botánica económica, donde muchas especies nativas que podrían cultivarse e introducirse de forma regulada en el mercado no han sido aprovechadas, ni se valoran. Tal es el caso de la realidad frente al precio de la madera de cardón, en la historia de la industria maderable nacional no se han desarrollado proyectos de estudio de condiciones de cultivo para esta especie, que más allá de su lento crecimiento podría ser rentable por su alto valor como material constructivo. Asimismo, los reemplazos que cumplen funcionen estructurales similares atentan contra las funciones sociales o culturales de las maderas, no pudiendo sustituirlas. En un trabajo sobre plantas medicinales en Nepal se evidencia como la pérdida de ciertas prácticas relativas al manejo y consumo de especies locales y su reemplazo, atentan con valores culturales (Ghimire et al., 2004), debiendo considerarse todos los modos de hacer y las heterogeneidades a la hora de generar marcos regúlatenos. Desde un plano ambiental, el empleo de maderas de cultivos que ocupan una cantidad de agua tan grande como los pinos, o que requieren su traslado desde territorios lejanos, difícilmente pueda pensarse como opciones sustentables frente al uso de maderas locales, que con criterios de uso medidos y regulados serían una opción adecuada. Barbarich & Tomasi (2020) han descripto además que las maderas de cardón habitualmente se reutilizan al desocupar un domicilio -cosa que no ocurre con otros materiales - y las construcciones históricas dan prueba de su gran resistencia y durabilidad a lo largo de los años.

En otro aspecto, la conservación de arquitecturas patrimoniales históricas en la región es un punto que interesa a diversos organismos y espacios estatales (Herr & Rolón, 2018), el mantenimiento y preservación de estas estructuras depende no solo de la posibilidad de obtener materias primas, sino de acceder a los saberes sobre las técnicas y los procedimientos adecuados, que se han mantenido en la actualidad vigentes por su propia reproducción social a través de la práctica.

Finalmente, y siguiendo la lógica que se ha planteado en este trabajo, es necesario resaltar que la arquitectura vernácula no puede pensarse por fuera del universo de prácticas, relaciones y valores de la sociedad que lo produce (Barada & Tomasi, 2011), es entonces menester preocuparse por la influencia que los agentes estatales, académicos, económicos y culturales globalizados están ocasionando de forma dirigida sobre esas sociedades. Pensar en la conservación de las lógicas y las técnicas constructivas vernáculas desde una concepción dinámica y amplia, se refiere ni más ni menos, que a pensar en la conservación de un universo de valores, creencias, modos, que de algún modo se entienden como apropiados, situados y con lógicas más respetuosas del ambiente que otros. Se trata entonces de una matriz donde se piensa en "conservación" de forma interrelacionada y multidireccional, involucrando aspectos ecológicos (conservación de especies), culturales (conservación de prácticas y saberes) como aspectos necesarios para la conservación de patrimonios arquitectónicos contemporáneos e históricos.

Conclusiones

El uso de las materias primas maderables nativas está inserto en una cultura constructiva, pensar en los modos de selección, obtención y procesamiento excede a lo puramente material e involucra una serie de saberes, valores y concepciones sobre el entorno que se enmarcan, rigen y vinculan con muchos otros aspectos de la vida cotidiana. La actividad de pastoreo y movilidad espacial es fundamental a la hora de pensar en la recolección de materiales de origen vegetal.

La madera de cardón y de queñoa tiene una gran relevancia y funciones en las técnicas de construcción con tierra locales, estas están dadas no solamente por sus propiedades estructurales, sino también por las valoraciones y roles asignados por parte de quienes las utilizan.

El uso de la madera de cardón y de queñoa en la construcción ha disminuido notablemente en las últimas décadas, aún así permanece vigente en el relato de los y las colaboradores. Se han incorporado nuevas técnicas y resoluciones para la construcción, así como el empleo de materias primas provenientes de otros sitios, que conviven con las vernáculas.

Los cambios en los modos de vida, especialmente los cambios en el empleo y una menor permanencia en el campo sumado a las leyes regulatorias prohibitivas en el uso de los recursos, se han identificado como los principales agentes causantes de la disminución en el uso de madera nativa en la construcción. Es necesaria una revisión del marco regulatorio, así como la siempre vigente demanda de atención a los sectores rurales.

En el marco de culturas y prácticas dinámicas, es necesario poner en discusión cómo los intentos de conservar especies vegetales, las presiones sobre las vidas en ámbitos rurales y las necesidades económicas modifican actividades que tienen repercusión sobre múltiples aspectos. Las transformaciones sobre la práctica del pastoreo y la prohibición de uso de especies vegetales, están ocasionando profundos, rápidos y marcados cambios en los patrimonios arquitectónicos vernáculos contemporáneos e históricos.

El trabajo conjunto de las instituciones con las propias comunidades en el reconocimiento y puesta en valor de ciertas prácticas y tradiciones es fundamental para pensar en la conservación de las culturas constructivas, desde los vínculos con los recursos naturales locales hasta las arquitecturas en tanto producciones materiales.

Agradecimientos

Especialmente a las y los colaboradores en el territorio, que se han dispuesto a trabajar y compartir, aún mediante herramientas virtuales, en momento de pandemia, y que comparten mucho más que datos de investigación. Entre ellos, especialmente a Don Regino Puca in memorian. Al equipo del Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra de la UNJu, espacio de trabajo de la autora y marco académico y de producción de análisis, debates y contenidos sin los cuales estas producciones no serían posibles.

Bibliografía

AMERLINCK, M.J. 2008. Arquitectura vernácula y Turismo: ¿identidad para quién? Revista Destiempos 15: 381-388.

ARENAS, P. & G. J. MARTÍNEZ. 2012. Estudio etnobotánico en regiones áridas y semiáridas de Argentina y zonas limítrofes. Experiencias y reflexiones metodológicas de un grupo de investigación. En: P. ARENAS (ed). Etnobotánica en zonas áridas y semiáridas del Cono Sur de Sudamérica, pp. 11-43. Buenos Aires, Argentina: CeFyBo-CONICET.

BARADA, J. & J. TOMASI. 2011. El 'patrimonio vernáculo' contemporáneo y sus complejidades Una lectura desde la arquitectura del pastoreo en las tierras altas andinas. América Patrimonio 1: 57-70.

BARADA, J. 2018. Entre casas, departamentos y viviendas. La producción de arquitectura doméstica en un pueblo puneño. Editorial Antropofagia. Buenos Aires, Argentina

BARBARICH, M. F. & M. E. SUÁREZ. 2018. Los guardianes silenciosos de la Quebrada de Humahuaca: Etnobotánica del "Cardón"

(Trichocereus atacamensis, Cactaceae) entre pobladores originarios en el departamento Tilcara, Jujuy, Argentina. Bonplandia 27: 59-80. http://dx.doi.org/10.30972/bon.2712985

BARBARICH, M. F. & J. TOMASI. 2020. Los cardones en los tijerales. El uso de la madera de cactus columnares en el patrimonio arquitectónico de la Puna de Atacama (Susques, Jujuy, Argentina). Apuntes, Apuntes: Revista de Estudios sobre Patrimonio Cultural 33. https://doi.org/10.11144/Javeriana.apu33.ctmc

BOLSI, A. & R. GUTIÉRREZ. 1974. Susques: Notas sobre la evolución de un pueblo puneño. Documentos de Arquitectura Nacional 2: 14-29.

BOMAN, E. 1991 [1908]. "Antigüedades de la región andina de la República Argentina y del desierto de Atacama", Tomo II. Editorial UNJu, San Salvador de Jujuy, Argentina.

BUITRAGO, L. G. & M. T. LARRAN. 1994. El Clima de la Provincia de Jujuy. Editorial UNJu, San Salvador de Jujuy, Argentina.

CABRERA, A. L. 1971. Fitogeografía de la república Argentina. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 14: 1-42.

DELFINO, D. 2001. Las pircas y los límites de una sociedad. Etnoarqueología en la Puna (Laguna Blanca, Catamarca, Argentina). En: KUZNAR, L. (ed.). Ethnoarchaeology of Andean South America: contributions to archaeological method and theory, pp. 97-137. InternationalMonographs in Prehistory, Michigan, Estados Unidos.

FISCHER J., R. DYBALL, I. FAZEY, C. GROSS, S. DOVERS, P EHRLICH, R. BRULLE, C. CHRISTENSEN & R. BORDEN.2012. Human

behavior and sustainability. Frontiers in Ecology and the Environment 10: 153-160. https://doi.org/10.1890/110079

FOLKE, C. 2004. Traditional knowledge in social-ecological systems. Ecology and Society 9: 7. https://doi.org/10.5751/ES-01237-090307

GADAMER, H. G. 1991. Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica. 4. ed. Ediciones Sígueme, Salamanca, España.

GARCÍA MORITÁN, M. & M. B. CRUZ. 2012. Comunidades originarias y grupos étnicos de la provincia de Jujuy. Población y sociedad 19: 155173.

GHIMIRE, S. K., D. MCKEY & Y. AUMEERUDDY-THOMAS. 2004. Heterogeneity in ethnoecological knowledge and management of medicinal plants in the Himalayas of Nepal: implications for conservation. Ecology and Society 9: 6. https://doi.org/10.5751/ES-00708-090306

GUBER, R. 2001. La etnografía: método, campo y reflexividad. Ed. Norma, Buenos Aires, Argentina.

HERR, C. & G. ROLÓN. 2018. Registro documental e intervención patrimonial en la arquitectura religiosa de la provincia de Jujuy. Criterios implementados por la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos (CNMMYLH) durante el período 1938-1946. Anales del IAA 48: 31-45.

INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2010. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010: Censo del Bicentenario [online]. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/ftp/

cuadros/poblacion/censo2010_tomo1.pdf [Acceso: 20 Agosto 2022].

ISE (International Society of Ethnobiology). 2006. Code of Ethics (with 2008 additions). [online]. Disponible en: https://www.ethnobiology.net/what-we-do/ core-programs/ise-ethics-program/code-of-ethics/ [Acceso: 20 Agosto 2022].

KARASIK, G. A. & R. MACHACA. 2016. Kollas de Jujuy. Un pueblo, muchos pueblos. En: Ministerio de Educación de la Nación (ed.) Pueblos Indígenas en la Argentina, historias, culturas, lengua y educación (1.a ed., p. 40). Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, Buenos Aires, Argentina.

MONTANI, R. 2017. El mundo de las cosas entre los wichís del Gran Chaco. Un estudio etnolingüístico, p. 54. Editorial Itinerarios, Cochabamba, Bolivia.

RAMOS, A. R., A. NICOLINI, C. DEMARGASSI & J. C. MARINSALDA. 2004. Arquitectura de tierra. Medioambiente y sustentabilidad. ¿Sustentabilidad o adaptabilidad? en los pobladores de Susques, noroeste de Argentina. 3° Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra. CRIATIC/FAU/UNT - PROTERRA, San Miguel de Tucumán, Argentina.

ROLÓN, G. & R. ROTONDARO. 2009. Persistencia y cambios en la vivienda vernácula. Valles y quebradas riojanos, Argentina. 8° Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra. CRIATIC/ FAU/UNT - PROTERRA, San Miguel de Tucumán, Argentina.

ROLÓN, G., P. PICCA & S. ROSENFELD. 2016. Identificación y caracterización de plantas empleadas como componentes constructivos en la arquitectura vernácula de tierra. Provincia de La Rioja, Argentina. En: CORREIA, M., P. JEROME, M. BLONDET, M. ACHENZA (eds.) Terra 2012 - 12th SIACOT Proceeding, pp. 152-157. Argumentum, Lisboa.

ROS, C. C. & S . SCHNEIDER. 2008. Estrategias campesinas de reproducción social. El caso de las Tierras Altas Jujeñas, Argentina. Revista Internacional de Sociología 66: 163- 185. https://doi.org/10.3989/ris.2008.i50.100

ROTONDARO, R. 1988. Arquitectura natural en la Puna Jujeña. Arquitectura y construcción 69: 30-34.

SAIQUITA, V. 2020. Entre adoberas y adoberos. Aproximaciones al patrimonio desde las prácticas y saberes. Revista Gremium 7: 89-103. https://doi.org/10.56039/rgn14a08

SCHILMAN, M & D. REISNER. 2011. Pircando con piedras en Susques y Rinconada. Usos y funciones, conocimientos y saberes a través de la experiencia. En: TOMASI, J., C. RIVET (coord.). Puna y Arquitectura: las formas locales de la construcción pp. 57-70. CEDODAL, Buenos Aires, Argentina.

SIEMPRO, 2015. Dirección Nacional del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales, Ministerio de Desarrollo de Desarrollo Social - Presidencia de la Nación Argentina [online]. Disponible en: https://www.argentina. gob.ar/sites/default/files/informe_jujuy_con_pasos_ fronterizos_-_22.03.16.pdf [Acceso: 20 Agosto 2022].

SIMONNET, C. & P POTIÉ. 1992. Culture Constructive. Editions Parenthéses, Paris, Francia.

STRINGER, L. C., A. J. DOUGILL, E. FRASER, K. HUBACEK, C. PRELL & M. S. REED. 2006. Unpacking "participation" in the adaptive management of social-ecological systems: a critical review. Ecology and Society 11: 39.

SUÁREZ, M. E. (2014). Etnobotánica wichí del bosque xerófito en el Chaco Semiárido salteño. Ed. Autores de Argentina, Buenos Aires, Argentina.

TOMASI, J. 2012. Materialidades urbanas en tensión: El pueblo de Susques desde comienzos del siglo XX. Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazzo 42:121-138.

TOMASI, J. 2013a. Espacialidades pastoriles en las tierras altoandinas. Asentamientos y movilidades en Susques, Puna de Atacama (Jujuy, Argentina). Revista de Geografía Norte Grande 55: 67-87. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022013000200006

TOMASI, J. 2013b. Cubiertas con tierra en el área puneña. Acercamiento a las técnicas y prácticas contemporáneas en Susques (Jujuy, Argentina). En: NEVES, C., F. PRADO & N. JORQUERA (eds). Memorias del SIACOT 2013. Material universal, realidades locales. pp. 593-604. PROTERRA, Valparaiso, Chile.

TOMASI, J., J. BARADA, M. F. BARBARICH, N. S. VELIZ & V. SAIQUITA. 2020. Culturas constructivas con tierra en el espacio altoandino. Aproximaciones tecnológicas y sociales desde el

norte argentino. Questao 26: 261-290. https://doi.org/10.19132/1808-5245260.261-290 TOMASI, J. & C. RIVET. 2011. Puna y Arquitectura. Las formas locales de la construcción. CEDODAL, Buenos Aires, Argentina.

TORRES REYNA, J. C., J. F. MARTÍNEZ, A. VAN'T HOOFT & V. B. GÓMEZ. 2015. Etnobotánica de la vivienda rural en la región Xi'iuy de la Palma, San Luis Potosí, México. Etnobiología 13: 21-36. https://doi.org/10.17129/botsci.2353 VELIZ, N. 2018. Arquitectura en las montañas. Construcción con tierra en Nazareno (provincia de Salta, Argentina). Revista Anales del Instituto de Arte Americano 48: 187-204.

VIDAURRE, P. J., N. PANIAGUA & M. MORAES. 2006. Etnobotánica en los Andes de Bolivia. En: MORAES M. R., B. 0LLGAARD, L. P. KVIST, F. BORCHSENIUS & H. BALSLEV (eds). Etnobotánica en los Andes de Bolivia. Botánica Económica de los Andes Centrales, pp. 224-238. Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. VIÑUALES, G. 1991. La arquitectura en tierra en la región andina. Revista Anales del Instituto de arte americano 27/28: 43-55.