El Monte de Piedad como instrumento de la política partidaria: el Banco Municipal de la ciudad de Buenos Aires durante los gobiernos radicales (1916-1930) [1]

Introducción

El 21 de mayo de 1878 se inauguró el Monte de Piedad de Buenos Aires, una institución destinada a brindar créditos prendarios para las/os más pobres, donde se empeñaba todo tipo de bienes –desde ropa hasta instrumentos de trabajo, como las máquinas de coser que usaban las costureras de la ciudad– y que tenía una larga tradición en la América hispana colonial (y la seguiría teniendo). Este sistema aseguraba una pronta suma de dinero a las personas más carenciadas y evitaba la necesidad de una garantía. Para recuperar las prendas era necesario el rescate, algo que ocurría en un número limitado de casos; de lo contrario, los bienes se remataban, lo cual en algunas ocasiones llevaba a la ruina del deudor, como era el caso más dramático de los instrumentos de trabajo. Como fruto de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, en 1888 se iniciaron las acciones para convertirlo en una dependencia de la Municipalidad de la Capital Federal. La Carta Orgánica de la institución que traspasaba su jurisdicción llevó al cambio de nombre: pasó a llamarse Banco de Préstamos y Caja de Ahorro de la Capital. En 1904, la institución se denominó Banco Municipal de Préstamos y Cajas de Ahorro (BMCA).

El estudio del sistema bancario argentino entre fines del siglo XIX y 1930 ha sido profundo y ha dado lugar a valiosos estudios académicos relativos a los bancos oficiales (Cuccorese, 1972; Amaral, 1977; Sanucci, 1993; Girbal de Blacha y de Paula, 1997; Regalsky e Iglesias, 2015), de los bancos privados y del sistema financiero argentino (Cortés Conde, 1989; Regalsky, 1999, 2012; Tognetti, 1999-2000). El Banco Municipal de la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, se diferenció tanto del resto de las instituciones financieras públicas como privadas de la República Argentina en el período que va desde su fundación hasta 1930 porque casi no realizaba operaciones comerciales, sino que operaba en el llamado sector pignoraticio, que es como se llama a la actividad de los empeños. Dedicada a los créditos prendarios, no tuvo mayor incidencia en la política de la ciudad en sus primeros años de vida. Esta característica cambiará con la victoria de Hipólito Yrigoyen en 1916 y la llegada del radicalismo al gobierno, cuando la institución se verá enlazada con la política del partido gobernante; a partir de entonces se produjeron cambios en la relación del Banco Municipal con los ocupantes de las administraciones nacional y metropolitana, que dependía del Poder Ejecutivo nacional (Persello, 2007).

La bibliografía sobre la acción del Banco Municipal en este período y de este tipo de instituciones en Argentina es escasa y, si bien describe los acontecimientos, no ha realizado un análisis sobre la relación de la institución con la política (Clara, 1917; López Imizcoz, 1940; García Vizcaíno, 1978; Juárez, 2003), aunque sí se ha estudiado la incidencia de la política en algunas instituciones privadas (Newland, 2020). Las fuentes, sin embargo, son abundantes y han sido utilizadas en este artículo: las actas de Directorio y las Memorias del Banco, las discusiones en el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires y los diarios de la época. Si bien en todo el país había instituciones privadas de montepío, casi nada se ha escrito sobre ellas: solo algún artículo sobre el Monte-Pío Municipal de Rosario (Mejías, 1989), o sobre el “Monte de Piedad de la Provincia” de Córdoba del mismo año (Bischoff, 1982). Los bancos de empeños, sin embargo, han generado una profusa literatura en el resto del mundo, especialmente en España, Italia y –de forma más incipiente– en México (Muzzarelli, 2001; Carriedo Tejedo, Forns Montón y Neira Agra, 2007; de la Calle Pardo, 2019), más una cantidad importante publicada en la revista Pignus –revista internacional de crédito pignoraticio–, fundada en 1990.

La evolución del Banco Municipal durante la etapa radical que va de 1916 a 1930 es el tema del presente artículo. Su enfoque conjuga la historia económica (con el funcionamiento del banco) con la historia política (al analizar cómo fue usado a la manera de instrumento de política partidaria del partido que lo manejaba). En primer lugar, se investiga la forma en que las administraciones radicales resignificaron el rol de acción social que había caracterizado hasta entonces al banco. En segundo lugar, se analiza el conflicto político entre la Intendencia y el Concejo Deliberante que tuvo su pico en los años 1921 y 1922. En tercer lugar, se estudia la evolución de la institución durante la administración del presidente Marcelo Torcuato de Alvear y el proyecto de transformarla en el agente financiero de la ciudad y en una entidad comercial.

El radicalismo frente al Banco de los Pobres

Creado en 1878 para favorecer a los sectores más pobres a los que había afectado la crisis de 1873 –especialmente desde 1876–, el Montepío de Buenos Aires tuvo un triste papel frente a una debacle económica más grave: la de 1890. El traspaso a la jurisdicción de la Capital Federal en 1888 implicaba un aumento de su capital, que no se produjo mientras que la institución entró a operar especulativamente en el mercado de la Bolsa, que ocasionó a la vez una situación ruinosa por la pérdida de valor de los títulos públicos y de las acciones producto de la crisis económica. En un contexto financiero complicado, el banco no pudo responder a la mayor demanda de empeños por falta de efectivo, justo en el momento en que algunos sectores de la población más lo necesitaban. A pesar del pedido del público, el número de empeños (y las sumas implicadas) no solo no aumentó, sino que bajó en los peores momentos de la crisis: en 1889 se realizaron 19.053 operaciones; en 1890 habían disminuido a 17.615; en 1891 a 15.755; y en 1892 a 14.912. El número de empeños solo comenzó a recuperarse en 1894, cuando el Montepío abandonó las operaciones en la Bolsa; y no fue sino hasta 1897 que el número de operaciones pignoraticias superó a las realizadas en 1889.[2]

El directorio de la entidad pasó a estar formado por personas poco involucradas en la política y que querían hacer de esa independencia una bandera. Si bien aparecían en la Comisión Directiva personajes técnicos de la administración conservadora, como Francisco Oliver, y otras como Rafael Herrera Vegas (que sería más tarde radical), el banco estuvo hasta 1916 básicamente en manos del histórico gerente Angel Bergeire, una figura que no podía estar más asociada a un funcionario de carrera y a su independencia de la política partidaria. La llegada del radicalismo al poder, sin embargo, cambió esta organización; trató a la institución como lo haría con la gran mayoría de las que le tocó manejar eligiendo personas con otro perfil para integrar la dirección de la institución, desde el relativamente independiente Jorge Echayde –director del Museo Municipal– como presidente hasta la totalidad de los directores completamente involucrados con la política radical municipal.[3] Uno de los concejales socialistas, el médico Alfredo L. Spinetto, señalaba con indignación en 1921 que los miembros del directorio del banco no tenían antecedentes en cuestiones de crédito público, aunque sí encontró un denominador común:

Averigüé entonces de donde procedían estos distinguidos caballeros y me encontré con que todos eran políticos dirigentes y casi todos de la sección doce (San Telmo), de la cual uno había sido presidente, otro vice, y los demás miembros conspicuos y dirigentes, de los comités del radicalismo.[4]

Por alguna razón que desconozco, otras parroquias del partido no aparecían representadas en el banco; aspecto que seguramente reflejaba el concierto de poder del radicalismo metropolitano. En 1904, el Banco Municipal de Préstamos y Cajas de Ahorro decidió ampliar su alcance mediante la apertura de sucursales. En 1910 inauguró la N° 1, de Once, que sería especialmente rentable porque, junto con la casa central, concentraba el empeño de alhajas y relojes de oro que, al no ser rescatados, le permitían a la institución un ingreso significativo en los remates y constituían el fuerte de sus ganancias. La expansión continuó hacia el sur: en 1913 inauguró la Sucursal N° 2, en el barrio de Constitución, que mostraría ser mucho menos rentable y hasta deficitaria.[5]

Al llegar al gobierno, los radicales convirtieron al Banco Municipal en uno de los pivotes de su política de ayuda social y continuaron con la apertura de sucursales, con especial atención a los barrios con más necesidades populares. En 1917 se inauguró la sucursal N° 3, en la Boca-Barracas; en 1920, la N° 4 en Boedo; en 1924 la N° 5, en Villa Urquiza; en 1926 la N° 6, en el Abasto; y en 1928 la N° 7, en San Telmo, mientras que en 1927 se alquiló un inmueble para la Sucursal Flores. Si bien el resultado de la Sucursal N° 1 era auspicioso, el de las demás entidades inauguradas en la época radical brindaban escasa utilidad y hasta pérdida. En 1920, la Nº 1 vio sus depósitos colmados y, un año después, dejaba una utilidad de $89.053, una cifra no desdeñable frente a la ganancia de $760.434 de la Casa Central. Sin embargo, en ese mismo año, las utilidades de la N° 2 fueron de apenas $6.395, mientras que las N° 3 y N° 4 arrojaron pérdidas. Este resultado tenía que ver con el valor de los objetos empeñados: mientras que en la Casa Matriz y en la sucursal N° 1 del barrio comercial de Once pesaban más aquellos que dejaban una ganancia real –como las joyas–, en las ubicadas en la zona sur tenían mayor presencia objetos varios de poco valor y máquinas de coser, que no producían utilidades. Sin embargo, se resolvió que continuaran funcionando por los servicios sociales que prestaban a las zonas donde estaban ubicadas, generando una transferencia de recursos desde la Casa Matriz López Imizcoz, 1940).

Las consecuencias de la Primera Guerra mundial y de la inmediata posguerra se sintieron de manera directa en Argentina en los años 1917 y 1919, cuando una alta inflación –que el país no recordaba desde la crisis de 1890– llevó a una reducción de los salarios reales. En 1917 se produjo una primera ola de huelgas; en 1919, el conflicto se agravó y fue el escenario de mayores huelgas y choques violentos entre las fuerzas represivas y los trabajadores, que se iniciaron en el mes de enero con la Semana Trágica. La primera respuesta del banco fue la acción clásica: aumentar el número de empeños, aunque lo logró de manera limitada: entre 1916 y 1919, las operaciones pasaron de $240.605 a $327.719, mientras que el valor medio empeñado pasaba de $45,12 a $44,20, en el contexto de una economía inflacionaria.[6] Esto significaba un fracaso palmario. Si fallaba la expansión de los empeños en tiempos de conflicto social, los radicales fueron más exitosos en las prácticas caritativas en las que se involucraba a la institución, como el reparto de alimentos baratos –pan, carne, leche y queso– que tomara el nombre de “pan radical” (Rock, 1977). Sin embargo, la pretensión del radicalismo fue instrumentar acciones de más largo alcance.

La Semana Trágica impactó fuertemente en Hipólito Yrigoyen, quien sintió que el gobierno no ejercía la política social que el malestar obrero requería. El 16 de mayo de 1919, poco después de las huelgas y la represión, en su discurso al Congreso, que incluyó una sección llamada “Legislación Social”, en alusión a la conciliación, al arbitraje y a la justicia social, anunciaba la puesta en marcha de un programa social. Y el Banco Municipal, que el radicalismo usaría sin cansancio en sus campañas electorales, sería parte de la nueva política. La estrategia empleada para atenuar la situación social del gobierno contempló la aplicación total del llamado “préstamo sin desplazamiento” para las máquinas de coser: el banco las empeñaba, pero en vez de llevarlas a un galpón municipal, seguían en la casa de la costurera, que así no dejaba de trabajar. La figura de la costurera ayudada por el radicalismo –y que gracias a ello puede alimentar a sus hijos– será una presencia constante en la propaganda política radical (un ejemplo visual impactante fue el film de propaganda La obra del gobierno radical, para las elecciones de 1928). El banco actuó, además, sobre los lugares de empeño privados. La relación entre prestamista y deudor era asimétrica, pues el tiempo jugaba a favor del primero: este privilegiaba realizar el empeño y anticipar la menor cantidad posible de dinero; mientras que para el segundo primaba la rapidez de disposición de efectivo. Esto no ayudaba al Banco Municipal, y la competencia con las casas particulares resultaba difícil. Los “tugurios de la usura” o “cambalaches”, como eran llamadas en aquella época las casas privadas, lograban ventaja frente a él: mientras que entre 1915 y 1919 este había aumentado sus operaciones de 10 a 14 millones de pesos, las privadas alcanzaban, en este último año, los 100 millones.[7] Además, las operaciones de empeño generaban un mercado secundario donde se vendían –a un precio menor que el nominal– las pólizas expedidas tanto por el Banco Municipal como por las casas habilitadas por ley sobre el documento de un bien ya prendado. En 1919, la institución avanzó un paso más en su política social al decidir realizar por sí mismo el reempeño y compra de pólizas. En diciembre de ese año, el presidente de la entidad manifestó que, al ser uno de los fines primordiales de su fundación combatir la usura “que sigue propagándose de forma alarmante y violando la Ley, y, por otra parte especializando, según se ha comprobado, su especulación en los necesitados a quienes el Banco facilita pequeñas sumas en préstamos pignoraticios”,[8] había realizado un estudio destinado a comprobar el carácter de dichas operaciones, con el fin de hacerlas públicas. El directorio tuvo conocimiento de la actividad de estos “tugurios” que proponían y realizaban habitualmente “operaciones de empeño y de compra de pólizas expedidas por este Establecimiento”[9] con préstamos de dinero sobre dichas pólizas del Banco Municipal a un interés del 4% mensual. Actuar sobre el mercado de reempeños no era fácil: en 1918, se enfrentaba a una competencia de cincuenta casas autónomas de compra venta y más de doscientos individuos que se dedicaban al comercio de empleo y compra de “boletas”, impulsados por el valor efectivo de la prenda, que era el triple o el cuádruple de la tasación por los problemas que la institución tenía con los bajos valores aplicados.[10]

El banco avanzó sobre la operación del reempeño de dos maneras. Una fue perseguir a las casas particulares que lucraban en la actividad y violaban la ley 4531. En el año 1920, la Intendencia directamente prohibió operar a estos establecimientos en el mercado secundario de cédulas prendarias, y llegó –como decía el diario La Razón– a la clausura de “las casas clandestinas que quedaban”. La segunda medida, y probablemente la más efectiva, fue actuar directamente sobre el mercado secundario de las pólizas implantando el propio banco las actividades de reempeño, a las que llamó sobrepréstamos. En estas operaciones, aplicaba una suma extra sobre las pólizas emitidas por la misma institución a pedido de los clientes. Para poder terminar con el problema, o reducirlo de manera significativa, el directorio pidió a la Intendencia un incremento del capital diez veces para poder competir con las casas de empeño particulares, pues la opinión generalizada era que, si no se solucionaba el problema de raíz, volverían los compradores de pólizas.[11]

Para terminar con ese mercado secundario, era necesario que el Banco Municipal actuara sobre el bajo valor de las tasaciones que ofrecía por los objetos prendados, una acusación presente en la prensa, pues generaba una competencia ruinosa con las casas privadas, que ofrecían sumas mayores. La profesionalización del cuerpo de tasadores se volvió una obsesión, aunque llevaría varios años poder lograr el nivel que finalmente el banco alcanzó. Las bajas tasaciones llevaban al surgimiento de los llamados “pichincheros”, un grupo de personas que compraban en los remates de la institución para después revender, y que llegaron a monopolizar las operaciones y a impedir la participación del público. En 1918, la revista Caras y Caretas describía a estos sujetos que pululaban en los remates: la publicación los definía como una asociación siniestra que, con sus lentes ahumados, se agolpaban sobre las prendas exhibidas “como sobre una presa flaca y segura” y que puede verse gráficamente en la fotografía que se reproduce en la Imagen 1. Según la revista, iban provistos de libretas donde anotaban el número y la base del objeto empeñado y un instrumento graduador, “se pasan allí las horas fraguando cálculos; remirando; pesando en la palma la infeliz presa”; en los remates “se llevan lo que quieren y por lo que quieren, aprovechando la hesitación del público que carece de la seguridad con que ellos operan”. Y hasta habían fundado un sindicato en un local perfectamente instalado, que recibía el pomposo nombre de Diamond Club.[12]

En 1920, La Nación criticaba al banco por atacar “el cambalache” con poco entusiasmo y urgía a la institución a prepararse para atender la considerable clientela que, cerrados esos locales, acudiría a golpear “las puertas del Banco Municipal sin encontrar la acogida plena para poder subvenir a imperiosas necesidades”. Era necesario, entonces, que la Intendencia o el Gobierno nacional, “que tanto presume de providencial, tienda su mirada compasiva a esta población menesterosa o poco menos, que obligada a llevar sus dijes, ropas y enseres domésticos al Montepío no encuentra en este la prestación oportuna que reclaman estas operaciones premiosas”.[13] Y exigía que el Banco de la Nación, en manos del oficialismo, de “Este gobierno radical, que se luce o simula de providencia del pobrerío universal”, proporcionara los fondos en condiciones susceptibles de poder ser entregados al crédito pignoraticio y evitara que los pobres cayeran “en las garras del cambalachero”.[14] La Razón señalaba que “el enjambre de parásitos que vivía en el empeño de pólizas fue eliminado”; y retornaba a un viejo problema: el de las bajas cotizaciones; si no se arreglaba la cuestión, volverían los compradores de pólizas, que constituían un trust cerrado a cualquier comerciante.[15]

Para atacar a los pichincheros con valores que La Razón juzgaba que restringían “hasta el ridículo el tanto por ciento del valor real de las prendas y, en consecuencia, se ofrecen cantidades en préstamo que asombran por lo limitadas”, en 1924 se planeó el seguimiento de la diferencia entre los valores tasados y los del remate. Si los segundos resultaban ser mucho mayores que los primeros, se investigaría al tasador.[16] La institución todavía no contaba con buenos tasadores –factor que sería uno de sus orgullos en el futuro– por lo que en 1926 tuvo que suspender el empeño de collares de perlas hasta poder realizar las instalaciones necesarias para distinguir las de origen natural de las cultivadas.[17] La lucha contra la usura privada resultó, vistos los números, bastante exitosa.

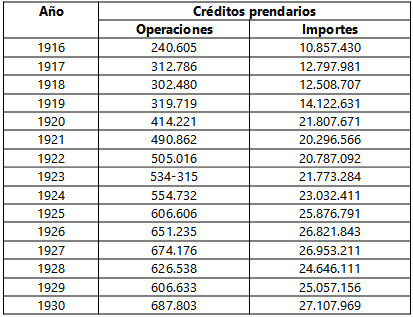

El aumento en la cantidad de empeños fue explosivo en la década de 1920, como se puede ver en el Cuadro 1, teniendo en cuenta la alta inflación de 1919 y el período de deflación que comienza en 1921. Y el radicalismo no hizo más que usar este argumento para mostrar la efectividad de su política social. El incremento en el número de operaciones y el aumento de las utilidades, junto con el capital, llevaba a la prensa a pedir que un banco que se suponía atendía a los pobres disminuyera los intereses y tuviera menos ganancias. Así ocurrió en 1926, cuando el interés cobrado por préstamos de alhajas, objetos varios y muebles pasó del 10% al 9%.[18]

Fuente: López Imizcoz (1940, pp. 145-147).

Cuadro 1 Créditos prendarios otorgados, importes, utilidades y capital en pesos moneda nacional. Banco Municipal de Préstamos y Cajas de Ahorro de la ciudad de Buenos Aires.

El tipo de bienes pignorados fue cambiando junto con la situación social y económica de Argentina. Entre 1920 y 1929, el aumento del salario real y la mejora en la distribución del ingreso se revelaron en el cambio del tipo de mercancías empeñadas. El aumento de los artículos en 1920 se debió, más que al crecimiento de la pobreza, a la campaña contra las casas de usura privadas. En ese año, como ya era común, la mayor cantidad de operaciones correspondía a los préstamos menores a los 50 pesos, que resultaban ser la mitad de toda la suma prendada; los mínimos, de menos de 10 pesos, alcanzaban la suma de $179.612, un porcentaje no menor, cercano al 22% del total. El balance anual mostró que las máquinas de coser –el bien emblemático de empeño hasta ese momento– habían dejado de ser tan importantes: se registraron solo 188.[19] En paralelo, se empeñaban 12 pianos por día (unos 2800 al año), un indicio de que la clase media se iba convirtiendo cada vez más en parte de la clientela de la institución. Esta presunción se confirma en la evolución de los préstamos sobre los muebles, que en 1916 fueron 140 por un monto de $22.037; en 1920 llegaron a ser 2427 por $465.688; y en 1930; 16.108 por $1.945.840, en una década con deflación. En 1928, el Banco Municipal inauguró, en Corrientes y Jean Jaurés, un local de dos plantas que había sido planificado desde 1919 y costado $500.000. Al nuevo edificio fueron trasladados todos los muebles existentes en los depósitos alquilados. Y se agregaba un nuevo ítem: el automóvil.[20]

La política partidaria se mezcla con el Banco Municipal

La relación estrecha con el gobierno de la entonces Capital Federal produjo choques con el Concejo Deliberante dado el origen del poder municipal: mientras el intendente era designado por el Poder Ejecutivo nacional –como fue la norma hasta la reforma constitucional de 1994–, los concejales eran elegidos por el voto de los ciudadanos. La ley orgánica municipal de 1917 introdujo el voto universal masculino para la elección de los concejales y la representación proporcional para la distribución de los cargos. El organismo estuvo controlado desde 1918 por los dos principales partidos del distrito: el Socialista y la Unión Cívica Radical (de Privitellio, 2003), aunque el sistema proporcional permitía la participación de muchos partidos e impedía la formación de mayorías estables. Radicales y socialistas implementaron todas las estrategias posibles para captar electores, aunque los primeros se encontraban con una ventaja esencial para aplicar incentivos materiales: ocupaban la intendencia y manejaban sus recursos con el concurso del intendente elegido por el presidente de la nación (Martínez Mazzola, 2012). Construyeron maquinarias políticas para enfrentar las elecciones mediante una red territorial, que incluía comités e instituciones barriales, donde no solo se reclutaban nuevos adherentes, sino que los afiliados desarrollaban una vida social a la par de la reafirmación ideológica con charlas y discursos. En esta red se producía el intercambio de bienes materiales y simbólicos entre los referentes barriales –los punteros– y los vecinos (Horowitz, 2015), en una economía en franca expansión (Rocchi, 2020). La casi totalidad de los candidatos a concejal a partir de la reforma de 1917 provenían de la participación política barrial. La selección empezaba en la misma actividad de las secciones electorales, donde se elegían varios cargos y de donde salían los más encumbrados para ser candidatos al Concejo Deliberante, que se ocuparían de satisfacer las necesidades urbanas de sus vecinos, como la iluminación, las cloacas, la pavimentación y los medios de transporte. Para los socialistas, la carrera solía no terminar en la política municipal: durante el período 1919-1930, tuvieron dieciséis diputados nacionales que habían sido previamente concejales. Los radicales solo fueron nueve. Es decir, dentro de la UCR había un grupo que, por decisión propia o imposición del contexto, dedicó toda su carrera a ejercer la concejalía, que no recibió sueldo alguno hasta 1933 (Landau, 2014).

Los concejales se convertían, además, en un intermediario para lograr un puesto público en la municipalidad, cuyo número de empleados subía con más velocidad que la población y que otras municipalidades de grandes ciudades. En este aspecto, como dijimos, la competencia entre radicales y socialistas era desigual: los primeros controlaban la intendencia y los segundos solo podían ofrecer ideas y prácticas comunitarias; los “partidos extremos” como gustaban llamar los radicales a los socialistas, solo tenían discursos, pero no acciones. El partido radical encontró en el Banco Municipal un instrumento para realizar la política de ayuda material que mostrara su preocupación por el pueblo, de la misma manera que lo hacía otorgando camas en los hospitales, nichos en los cementerios municipales o permisos para abrir un almacén.

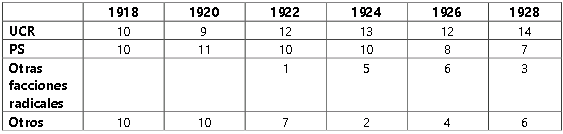

El número de concejales era de 30. En las primeras elecciones desde la reorganización del municipio, en 1918, los socialistas ganaron los comicios municipales por pocos votos frente a los radicales: 47.971 contra 47.146, lo que les otorgó diez concejales a cada uno; el resto de los cargos se repartieron entre el Centro Municipal de Comercio, el Partido Constitucional, el Partido Socialista Internacional, el Argentino, el Partido Unitario y el Comité de Progreso Comunal (Cuadro 2). Este resultado mostraba una tendencia: ningún partido tendría la mayoría en el Concejo Deliberante, lo que llevaría a negociaciones constantes. El socialismo volvió a triunfar en las elecciones de 1920, hecho que puso a los radicales en una situación más débil.[21] Las discusiones más importantes que se llevaron a cabo en ese recinto tuvieron que ver con los servicios públicos. Pero el enfrentamiento de socialistas con el presidente Hipólito Yrigoyen y José Luis Cantilo, el intendente que nombró el Poder Ejecutivo en 1919, se trasladó al Banco Municipal.

Fuente: Walter (1974, p. 180).

Cuadro 2 Cantidad de concejales de cada partido en el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires 1918-1928

Aprovechando la situación de minoría de los radicales, los socialistas emprendieron una embestida contra el municipio (Buonuome y Reyes, 2018). En 1921 se produjo un choque frontal entre el banco y el Concejo Deliberante. El concejal Alfredo Spinetto lideró la acusación contra la administración radical. Se trataba de un dirigente destacado dentro del partido (logró ser electo como diputado en 1922 y estaría entre los fundadores del Partido Socialista Independiente en 1927), que se había convertido en el presidente del Concejo en 1918, cargo que volvería a ocupar en 1920 (Martínez Mazzola, 2008). Una de sus acusaciones se centraba en que el Banco Municipal se había convertido en una dependencia directa del partido radical:

En el año 1917, en el mes de abril, el Directorio se hizo cargo de su puesto. En ese momento había en el Banco 141 empleados que inmediatamente pasaron a ser 150. Los datos oficiales que tengo conseguidos establecen para el año 1918, 158, para el año 1919, 206 y en este momento tenemos la belleza de que el Banco cuenta con 240 empleados.[22]

Este incremento no se justificaba por el número de operaciones: estas se habían incrementado desde 1916 hasta 1920 en un 30%, mientras que el número de empleados había crecido un 71%. Además, muchos viejos empleados habían sido presionados para dejar el banco y ser reemplazados por individuos cercanos al radicalismo.

Ya en 1918, La Nación acusaba al radicalismo con estos argumentos: la nueva administración de la institución “hubo de aceptar la presión de los comisionados municipales que el radicalismo nombrara para el concejo deliberante, más que a título de representantes del vecindario, como delegados de los comités radicales de las circunscripciones electorales del municipio”. De esta manera se impuso “un directorio partidista, y allí empezaron a cambiar las costumbres para la administración del Banco Municipal”. El “viejo personal”, frente al acoso de los recién llegados, tuvo que buscar en las jubilaciones “un refugio contra la invasión de nuevos elementos, y desde la gerencia hasta los puestos más subalternos fueron dejando claro la invasión de los militantes políticos, de los parientes de altos funcionarios públicos” y hasta de los mismos directores de la institución, además de la creación de nuevos puestos, con lo que “la administración del banco se asemeja maravillosamente a la de la comuna”.[23]

Los radicales no se quedaron indefensos frente a los ataques de los socialistas. En la sesión del 13 de mayo de 1921, el radical Horacio Casco retrucaba para “demostrar cuanta inconsecuencia y cuanta inexactitud encierra en el fondo el discurso del señor Spinetto”, e insistía en la honorabilidad y calidad de profesionales de los miembros del directorio, empezando por Jorge Antonio Echayde (presidente de la institución, nombrado por el intendente con acuerdo del Concejo Deliberante, para lo cual el radicalismo había apelado a terceros partidos debido a la oposición del socialismo), que era miembro de la Academia Nacional de la Historia desde 1897 y especialista en numismática. “El doctor Echayde era como todos los vecinos que tienen opiniones políticas, uno de los tantos vocales del comité; en cuanto a los otros, ni siquiera pertenecen a él”; así remarcaba su carácter de abogado y la vinculación con el comercio del resto del directorio. Luego, matizó las cifras de aumento de empleados que Alfredo Spinetto señalara, pues “el señor concejal silenciaba que en 1917 los establecimientos, agencias y dependencias del Banco Municipal de Préstamos se reducían incluyendo a la casa principal, a cinco, mientras que en la actualidad suman 15”.[24]

El banco fue acusado de mal manejo de su administración. Un ciudadano había denunciado que miembros del directorio habían comprado prendas en los remates de la institución: un ejemplar de la Historia de San Martín de Bartolomé Mitre, unos cubiertos de plata y una navaja sevillana. Como la actividad no estaba prohibida y los elementos denunciados no tenían gran valor, se produjo una fuerte respuesta por parte de la entidad cuando el Concejo nombró una comisión especial de cinco miembros para investigar su funcionamiento. Se interpretó la elección de los miembros de la comisión como un avance sobre su autonomía y reaccionó airosa ante el pedido, admitiendo por una única vez la actividad de la comisión a condición de que se explicaran previamente los cargos en su contra.[25] El argumento de la autonomía del banco –atribución que figuraba en sus estatutos– se transformó en un elemento clave de la discusión frente a un Concejo Deliberante en el que los radicales, aun cuando eran quienes controlaban la entidad, eran una minoría.

Horacio Casco repetía que la acusación de Alfredo Spinetto había quedado reducida a un castillo de naipes. El intercambio de palabras continuó; la exposición del concejal radical Rómulo Trucco, según relataba La Nación, “provocó una inmediata reacción de los concejales socialistas, produciéndose un grave incidente, en el que cambiaron palabras de una acritud extraordinaria, sonando las tres campanas del recinto por largo rato”, a lo que continuó la exposición del socialista Enrique Villarreal[26], quien “se refirió a la obra del partido político a que pertenece y al verdadero móvil perseguido con este debate, traído al seno del Concejo ante la negativa de los miembros radicales de la Comisión de interpretación”.[27]

En 1921, el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires nombró una comisión especial investigadora de cinco miembros para indagar sobre el funcionamiento y la marcha del banco. El relativamente imparcial concejal Virgilio Tedín Uriburu –que representaba a la democracia progresista– fue el presidente de dicha comisión.[28] El 12 de mayo, la sesión giró sobre las declaraciones que realizara un exempleado del banco –un martillero–, quien denunció relaciones comerciales con los remates entre miembros del directorio. En su momento, ninguna disposición del banco prohibía la compra de materiales en una subasta por miembros de la institución (esa prohibición llegaría después, y como resultado de las investigaciones). El radicalismo basó su defensa en la legitimidad de los acusados por comprar en remate objetos del calibre aludido y en la catadura moral del señor Jorge Echayde. Enrique Villareal, como presidente de la Comisión de Interpretación, pretendía que esta continuara con las investigaciones al respecto antes de dar acuerdo a una extensión del mandato de Echayde y del resto del directorio, pues aducía que Spinetto “tiene casos de denuncias públicas sobre la marcha del establecimiento y a mí me han llegado denuncias concretas” que confirmaban que la actividad de la institución “está vinculada a las influencias políticas, como podría demostrarlo cualquiera que conozca en los últimos tiempos la marcha del Banco Municipal”. Si bien no se trataba estrictamente de robos, insistía en que el directorio había incurrido en negligencias en la fiscalización de los empleados subalternos que afectaban los bienes municipales.[29]

El radical Héctor Bergalli se refirió a la alusión de Alfredo Spinetto sobre la formulación del expresidente Roque Sáenz Peña de una ley a efectos de que en ningún momento los miembros de los comités políticos pudieran integrar puestos públicos municipales o nacionales. Sin embargo, acotaba Bergalli, en lo que creía una mala interpretación, “Ella no decía que no podían entrar a formar parte de las funciones públicas los hombres que pudieran ocupar puestos en los comités políticos”. El concejal Horacio Casco levantó todos los cargos: “He dicho en una forma absoluta que no existe nada en concreto, ni aun en el aire; porque todo lo que se ha dicho es tan deleznable, que al primer soplido ha dado tierra”, pues “aquí no hay imputación contra la honestidad, la moralidad personal, no hay una tacha contra ninguno de esos caballeros del Banco. Entonces ¿por qué no se les presta el acuerdo?”. Y remarcaba el radical Rómulo Trucco que se buscaba embaucar al pueblo, “engañarlo como siempre, echarle, como se dice vulgarmente, tierra en los ojos para que no pueda ver las verdades, embaucarlo en una palabra, para demostrarle que existen hombres elegidos por el pueblo que trabajan para él, cuando no hacen nada”. Y no dejaba dudas respecto de quiénes hablaba: “A los que me estoy refiriendo pertenecen los señores concejales socialistas”, que resultaban ser hombres “que se creen catedráticos, todos ellos maestros ilustres y sobre todo con una repercusión mundial de regeneradores del mundo entero”.[30]

En la sesión del 30 de junio, con Tedín Uriburu como presidente de la comisión de investigación, recibió “un informe o memoria, que tiene la apariencia de un libro” firmado por Jorge Echayde. Lo que obtuvo fue, en realidad, una suerte de “nota”, en respuesta al requerimiento de la comisión de solicitar un local y el material necesario para realizar la investigación. Esto lo indignó: “Verdad es que esta nota, lo que contiene en esencia, es la negación de las facultades del Cuerpo, para decretar investigaciones en las reparticiones municipales como la de que se trata”. A continuación, Virgilio Tedín Uriburu propuso que el Concejo Deliberante diera permiso a la comisión para estudiar la comunicación recibida debido a dos hechos: por creer que estaban afectadas las facultades de la institución municipal y porque a las 24 horas se clausuraba el período de sesiones. Ante pedidos de los concejales radicales para que el cuerpo desistiera de expedirse en la fecha, Alfredo Spinetto sostuvo “que nosotros, el Concejo, tiene el derecho absoluto de investigar y de poner en claro las cosas que han de ser mucho más graves”, sobre todo “porque hay testigos, que están esperando que se les llame, que ratificarán las denuncias que aquí se han traído y aún las han de aumentar”. Se votó y aprobó, en general y particular, la ratificación de la declaración del Concejo.[31]

La finalización del período de sesiones implicó que la cuestión no fuera tratada en el resto del año –así perdió atención en la prensa y, por ende, en la opinión pública– y recién retornará al ruedo el 25 de julio de 1922. Cuando se trató nuevamente, los socialistas sufrieron un revés, en parte determinado por quien entonces había sido elegido para ocupar la presidencia como candidato radical. Se produjo un despacho de la mayoría firmado por Virgilio Tedín Uriburu –ahora más inclinado a ayudar a los radicales por su acercamiento a Marcelo Torcuato de Alvear–, Horacio Casco y Héctor Bergalli: un expediente voluminoso de cerca de 400 páginas del cual “no se desprende comprobación alguna a los cargos que se dieron a esta investigación”. El despacho de minoría firmado por los socialistas Alberto Iribarne y Manuel González Maseda (este último integraría más tarde el Partido Socialista Independiente), resolvía que de la declaración de los testigos “surgía la prueba de que el presidente del Banco, el gerente y otros altos empleados habían realizado compras en los remates del mismo”. Además, aducía que “aparece también probado que el señor Presidente del Directorio se valía de sus propios empleados para seleccionar y rematar los objetos que adquiría, olvidando sus deberes y responsabilidades de funcionario”.[32]

Al someterse a votación ambos despachos, Horacio Casco afirmaba que “las declaraciones de testigos en las cuales se funda el dictamen de la minoría, son declaraciones de personas que ante cualquier juez serian completamente desestimadas por absoluta ausencia del primer requisito que debe tener todo testigo para merecer fe”, pues carecían de moralidad los testimonios ”de empleados destituidos, o de concesionarios a los cuales se les ha retirado la concesión que estaban explotando, o de gente de mal vivir”. [33] Finalmente, en la sesión del 27 de julio se votó el despacho de la mayoría y resultó afirmativo, por el apoyo que los demoprogresistas ofrecían a un gobierno que sería encabezado a partir del 12 de octubre por Alvear. La propuesta socialista de impugnar al radicalismo a través del Banco Municipal de Préstamos había fracasado.

De las ventajas del alvearismo al intento yrigoyenista por crear un banco comercial

La elección de Alvear como presidente en representación del partido radical en 1922 y la designación de Carlos Alberto Noel como intendente no terminaron las discusiones con el Partido Socialista. Pero el aluvión radical las tornó de menor importancia y despertaron poco interés. En las elecciones municipales del 26 de noviembre de 1922 el triunfo del partido oficial sobre el socialista fue abrumador: 61.786 contra 49.581 votos, con la obtención de doce concejales versus diez. Sin embargo, el viraje se produjo en 1924, cuando los resultados mostraron como ganador al socialismo, aunque por muy pocos votos, por sobre la UCR Avenida de Mayo (yrigoyenista), cuyos miembros, sumados a la UCR Tacuarí, llegaban a ser dieciocho. Si bien estos dos grupos se enfrentaban a nivel nacional, colaboraron en el Concejo y así controlaban el cuerpo. Ni los personalistas ni los antipersonalistas estaban dispuestos a participar de un ataque que, dirigido en principio a Noel, llegaba a Alvear.

Mientras era atacado por la cantidad de empleados en la década de 1920, el directorio del banco emprendió un fuerte activismo a favor de su personal, con medidas para mejorar sus condiciones de vida. En una entrevista que en 1923 dio el gerente Jacinto Pagliero al diario La Unión, este señaló la preocupación hacia su personal, con medidas como el sueldo eventual adicional al sueldo fijo, los ascensos obligatorios por la antigüedad, la aprobación de un escalafón general para los ascensos, el cuidado de los empleados que se enfermaban, que podrían gozar de una licencia de hasta seis meses, y el pago de los sueldos para los que hacían el servicio militar.[34] En ese mismo año, la entidad comenzó a otorgar préstamos a los empleados con al menos cinco años de antigüedad para la construcción de viviendas propias (Juárez, 2003).

En 1925, y con motivo del nombramiento de un nuevo directorio, reapareció el conflicto de la mano del concejal socialista Américo Ghioldi, quien volvió con un viejo argumento: acusó al banco de aumentar excesivamente el número de su personal y sus gastos, mientras que distintos puestos –empezando por el propio directorio– estaban ocupados por “hombres de determinados comités políticos para distinguir puestos y dádivas”; a la vez que pedía “la conveniencia de que todos los miembros del directorio fueran personas vinculadas a los Bancos”. Los radicales respondieron repitiendo el argumento del incremento de la dotación de empleados en relación con el crecimiento de la institución. El banco, por su parte, había reafirmado un año antes la política de fiscalización sobre los remates.[35] La de Américo Ghioldi fue una voz sin eco en un Concejo Deliberante dominado por el radicalismo. Otros problemas acuciaban a la institución.

Uno de ellos era el generado por las mercancías robadas que aparecían en los empeños y que llevó a una discusión sobre el papel de la policía en la actividad del banco. En 1925, refiriéndose a recientes hurtos de joyas, el jefe de la Policía de la Capital Federal elaboró una nota ante el Ministerio del Interior pidiendo la colaboración del banco para permitir la presencia de sus agentes de seguridad, que, además de poder individualizar y detener a los que llevaban prendas ajenas, evitaría episodios como los asaltos de los que habían sido víctimas Laura Urquiza de Civit y Carmen Gastaldi de Noceti después de haber empeñado algunos bienes; episodios doblemente dolorosos pues, a la pérdida del dinero se agregaba el de la publicidad sobre la situación económica precaria de personas conocidas de la sociedad argentina. La opinión estaba dividida. La Razón se quejaba de la necesidad de la presentación de la cédula de identidad para realizar un empeño y señalaba que “sólo falta en el cuadro de exigencias anterior certificado de buena conducta”. La Nación exigió la presentación de la cédula de identidad en cada operación de empeño.[36] El radicalismo decidió apoyar claramente este último criterio, a pesar de las críticas que otros partidos pudieran realizar en relación al avance sobre las libertades personales.

En la segunda mitad de los años veinte los radicales tuvieron un mayor control del Concejo Deliberante. Los resultados de las elecciones municipales del 21 de noviembre de 1926 fueron devastadoras para el socialismo, que solo obtuvo ocho concejales frente a los dieciocho de las diferentes facciones radicales. Incluso su derrota frente a la UCR yrigoyenista Avenida de Mayo fue contundente, en tanto obtuvo 70.532 votos, mientras los socialistas apenas alcanzaban los 42.883, sin mencionar los 31.165 votos obtenidos por la antipersonalista UCR Tacuarí. El 2 de diciembre de 1928 se celebraron las siguientes elecciones municipales, y los números fueron todavía más claros. Así como los socialistas se habían beneficiado del cismo radical de 1924, los radicales lo hicieron del cismo socialista de 1928. La UCR personalista obtuvo 88.549 votos; el Partido Socialista oficial 44.680; los socialistas independientes 35.237; y en cuarto lugar aparecía la UCR Antipersonalista con 12.600. Los radicales superaron largamente el número de concejales frente al socialismo oficial –diecisiete versus siete–, mientras el socialismo independiente obtendría tres. Este avance radical llevó a que, a principios de 1930, durante la segunda intendencia de Cantilo en la segunda presidencia de Yrigoyen, se planteara una reforma significativa: la de transformar a la institución en Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires sin abandonar las funciones primitivas pignoraticias. Este proyecto lo convertía, con respecto a la municipalidad, en lo que era el Banco de la Nación con respecto al Estado nacional; es decir, su agente financiero y caja de crédito. El Banco Municipal tenía bastante más dinero en títulos públicos que en préstamos prendarios, lo que parecía facilitar la transformación.[37]

En la nota enviada por el intendente Luis Cantilo al ministro del Interior con el proyecto de reforma de la carta orgánica, aquel establecía que lo animaba poner a la institución en armonía con las necesidades administrativas del municipio. Durante las gestiones radicales se había promovido la apertura de cajas de ahorro de pequeños ahorristas que, si bien no se comparaban con las de un banco comercial, representaban una suma importante que permitió que los activos del banco crecieran sin cesar. En 1930, decía el intendente, la institución había llegado a un notable grado de prosperidad, con un capital de $10.750.000, más otros $36.000.000 depositados en cajas de ahorro con una ganancia líquida del último ejercicio de $921.955. En estas condiciones, “el banco tiene una disponibilidad de recursos que excede las necesidades en materia de prenda, siendo evidente que su estado legal, anticuado, cohibe el desenvolvimiento que podría alcanzar si le fuese permitido atender otra suerte de operaciones”[38]. Al carecer la municipalidad de un organismo propio como agente financiero, se hacía conveniente, indicaba Luis Cantilo “satisfacer las necesidades eventuales de orden financiero que actualmente obligan a la Municipalidad a acudir a los bancos particulares”. El nuevo proyecto le permitía al banco intervenir como agente financiero en la colocación de títulos y admitir el giro en descubierto al Ejecutivo metropolitano en su cuenta corriente hasta un máximo del cinco por ciento del total de sus depósitos para constituirse en depositario de los valores de caja de la municipalidad y en recaudador de algunos o de todos los impuestos municipales. No había dudas sobre el fortalecimiento que la aprobación de este proyecto le daría a la intendencia.

El proyecto de Luis Cantilo pretendía, además, convertir a la insitución en un banco comercial, lo que le posibilitaría otorgar créditos no prendarios. La apertura de una cuenta corriente, por otra parte, evitaría a la intendencia la necesidad frecuente de descontar letras en bancos particulares. La nueva sección a crearse, con posibilidad de realizar operaciones de descuento, convertiría al banco en una institución de crédito comercial con la ventaja de colocar el encaje creciente de la sección ahorros en las mejores condiciones. El proyecto autorizaba al banco a realizar préstamos con garantía hipotecaria no mayores de 50.000 pesos, destinados a la adquisición, compra y edificación de casas para la vivienda propia de los empleados y obreros municipales; préstamos que se harían en bonos municipales. Esta disposición, a juicio del intendente, vendría a ampliar en forma considerable los servicios que prestaba a los empleados y obreros la Caja de Jubilaciones Municipales, ya insuficiente para atender la demanda de servicios hipotecarios, ya que era “una de las orientaciones más firmes de nuestra moderna legislación nacional multiplicar las facilidades para la adquisición de viviendas, respondiendo así al designio de una política de mejoramiento social y muy especialmente a los más justos anhelos de los trabajadores”.[39] Era un proyecto de avanzada en la política social del radicalismo, pero el golpe de Estado del 6 de septiembre le puso fin.

Conclusiones

El radicalismo hizo con el Banco Municipal de la ciudad de Buenos Aires lo mismo que con cualquier institución que cayó en sus manos: politizarla. Siguió la estrategia de otorgar préstamos prendarios a los más pobres (y así lo publicitaba en la citada propaganda fílmica La obra de gobierno radical, de 1928), aunque durante sus primeros años de gobierno primó el asistencialismo del “pan radical” más que el aumento en los empeños. La importancia del Partido Socialista, con sus acusaciones, fue un problema que no se presentó en otras dependencias y se convirtió en su gran dolor de cabeza. Durante el breve predominio que dicho partido tuvo en el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires, intentó atacar al gobierno municipal por haber transformado al Banco Municipal de Préstamos y Cajas de Ahorro en una dependencia partidaria. Si bien pareció tener un éxito inicial, el avance que el radicalismo tuvo en los votos durante las sucesivas elecciones llevó la embestida al fracaso.

La llegada de Alvear y de su intendente Noel aquietó los ánimos, mientras el banco aumentó los créditos prendarios, emprendió cambios a favor del personal e incrementó la apertura de cajas de ahorro. Durante la segunda intendencia de Luis Cantilo se intentó el mayor cambio en la estructura del banco desde su fundación: lo convertía en una institución de carácter comercial en cuanto a depósitos y préstamos y en el agente financiero de la ciudad. Esta nueva estructura habría potenciado con fuerza la posibilidad del radicalismo de realizar política social. El golpe militar del 6 de septiembre de 1930 dejó el proyecto radical a un lado, aunque este sería un antecedente de cambios significativos. El Banco Municipal de Préstamos y Cajas de Ahorro (que a partir de 1944 pasaría a ser denominado Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires) recién comenzará a transformarse en una institución con perfil comercial con las reformas realizadas durante la presidencia de Amadeo Segabache en el período desarrollista de 1958-1962 con los cambios en los estatutos, se proveerá de fondos en 1965, cuando el senador radical Santiago Fassi logró aprobar un proyecto para que se destinaran los depósitos de la Justicia de Paz Letrada de la Capital Federal que antes se colocaban en el Banco de la Nación y empezará su despegue comercial en 1968 con el nuevo nombre de Banco Ciudad. Por otra parte, la Constitución de 1994, que le dio autonomía política a la ciudad de Buenos Aires, convirtió al Banco Ciudad en su agente financiero.