introducción

Pasada la etapa independentista y hasta entrado el siglo XIX, la frontera oficial bonaerense se limitó al río Salado con algunas incursiones militares e intentos de ocupación efectiva sobre territorio indígena. Este avance se materializó, entre otros, a partir de la instalación de fuertes, fortines y postas de variada envergadura y funcionalidad que constituyeron parte de las diferen tes líneas de frontera en la provincia de Buenos Aires para legitimar los dominios adquiridos y defenderlos del “ataque nativo” (Gómez Romero y Spota 2006; Bagaloni y Pedrotta 2018). En paralelo, la sociedad eurocriolla se sumergía “tierra adentro” con sus ranchos, comercios y estan cias, a través del sistema de arrendamientos de la tierra pública de la provincia de Buenos Aires conocido como enfiteusis (desde 1826) y la posterior compra hacia mediados de la centuria (Eiras y Vassolo 1981; Infesta 2003). Estos habitantes fronterizos fueron en busca de nuevos espacios para pastoreo de ganado vacuno y ovino (Brittez 2009; Bagaloni 2014). A su vez, no eran ajenos a los estilos de vida y modas, sobre todo europeas, que trataban de seguir e imitar, adquiriendo nuevos gustos culinarios y una parafernalia asociada a hábitos cotidianos -distintos a los de la etapa colonial- que incluían intensas redes comerciales locales, regionales y globales (Mayo 2000; Wibaux 2004; Schávelzon et al. 2017).

El espacio fronterizo se conformó como un proceso dinámico donde confluían diversos actores étnicos y sociales (por ej. nativos, misioneros, “indios amigos”, militares, tropa, juez de paz, estancieros, trabajadores rurales, comerciantes, mujeres, niños y ancianos) con sus propias costumbres, hábitos y gustos, que interactuaban mediante múltiples actividades, funciones y roles, transformándose en un espacio político, económico y social que conectaba cotidianamente las sociedades originarias, afro y eurocriollas a lo largo del tiempo (Cusick 1998; Ratto 2003; Pedrotta 2005, Bagaloni 2014). Estas sociedades no estuvieron exentas de momentos de conflicto y violencia que alternaban con otros de relativa calma y paz, construyendo y apropiándose del ámbito fronterizo como un lugar común (Barbero 2006). Allí se propiciaba la interrelación de esos diversos mundos locales, pero con características propias, que hacia fin del siglo XIX conformaron la base para el desarrollo de los primeros pueblos y ámbitos rurales emergentes en un contexto agro-ganadero, exportador y capitalista industrial (Garavaglia y Gelman 2003).

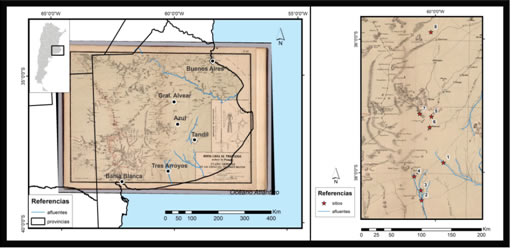

Este artículo se enmarca en un estudio mayor sobre los asentamientos fronterizos y/o rurales del sur bonaerense durante el siglo XIX que tiene como fin aportar información arqueológica y escrita para caracterizar las ocupaciones criollas de la zona y proporcionar nuevos elementos para comprender la dinámica de los espacios fronterizos. Aquí se presentan y discuten los resul tados obtenidos del análisis de una muestra arqueológica de loza procedente de tres fortines de la frontera Sur y Costa Sur bonaerense de la segunda mitad del siglo XIX. En el área de estudio el avance oficial de la frontera se produjo entre las décadas de 1850 y 1860, destacándose los fortines Pescado (desde ahora FP1, ubicado en el partido de Benito Juárez), Machado y Tapera de Sabino (a partir de ahora FM y FTS, ambos localizados en el partido de Tres Arroyos), entre muchos otros (figura 1). Los dos primeros se instalaron en 1858 y el último en 1864, y permane cieron habitados, por lo menos, hasta fines de las décadas de 1860 (FP1 y FTS) y entrado 1870 (FM) según las historiografías locales y distintas fuentes escritas inéditas y éditas consultadas en el Servicio Histórico del Ejército (SHE), en el Archivo General de la Nación (AGN), en la Dirección de Geodesia de la provincia de Buenos Aires (DG) y en el archivo del Museo “José Mulazzi” de Tres Arroyos (MTA). En paralelo y anteriormente, se dio el avance espontáneo de pobladores mediante el reparto de tierras antes mencionado durante las décadas de 1830 y 1840 en el área de estudio; su compra se hizo efectiva durante las décadas de 1860 y 1870 (Eiras y Vassolo 1981, Bagaloni 2014). Estos terrenos y asentamientos, algunas veces, fueron el sustrato de las instalaciones militares (Thill y Puigdomenech 2003).

Figura 1: Localización de los fortines abordados sobre plano “Nueva línea de frontera sobre la Pampa”, elaborado por el Sgto. Mayor J. Wysocki en el año 1877. 1. Pescado, 2. Tres Arroyos, 3. Tapera de Sabino, 4. Machado, 5. Miñana, 6. Otamendi, 7. El Perdido, 8. La Parva.

El objetivo de este abordaje consistió en identificar los tipos de recipientes y/u objetos de loza de tres fortines (FP1, FM y FTS), sus características, origen, funcionalidad y cronología y, conocer sus patrones de circulación, uso y descarte. Además, se valoró cada conjunto cerámico teniendo en cuenta el contexto histórico de formación de cada sitio, las implicancias en el ámbito social y económico fronterizo, así como las posteriores trayectorias locales y regionales que pudieran incidir en estos. También se compararon estos tres conjuntos cerámicos con los hallados en instalaciones militares contemporáneas de la frontera Sur y Costa Sur. Por último, se evaluaron las piezas de loza como posibles indicadores de identidad, de estatus social y/o profesional, de poder y de género.

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO

En 1855, a pocos años de la caída de Juan M. de Rosas, la frontera bonaerense se reorganizó en tres comandancias -Norte, Centro y Sur-, la última comprendió desde el fortín Esperanza (actual ciudad de General Alvear) hasta Bahía Blanca (Walther 1974; Thill y Puigdomenech 2003). La instalación de fortines era de vital importancia para los criollos debido al contexto de conflictividad interétnica y socio-política durante esta década. Además, la frontera Norte, debido a una prolongada sequía, carecía de ganado para montar y para consumo, que debía conseguirse hacia el sur. En 1860, se reordenaron nuevamente las fronteras del Estado de Buenos Aires con la introducción del departamento Costa Sur como subdivisión de la anterior frontera Sur, entonces al mando del coronel Ignacio Rivas. Este nuevo departamento, que iba desde el arroyo Chapaleofú hasta la costa atlántica y con asiento de la comandancia en Tandil, estuvo a cargo del coronel José Benito Machado la mayor parte de la década y agrupaba a cuatro regimientos de Guardias Nacionales (Walther 1974; Canciani 2012).1 Una vez producida la unificación nacional a partir de 1862, luego de la batallas de Cepeda y Pavón, la política estatal hacia los indígenas se basó en una serie de tratados y acuerdos de paz con numerosos caciques (de Jong 2007).

En la frontera Sur y Costa Sur se instaló un conjunto de fortines (figura 1) tales como La Parva (1858-1863/64), Otamendi (1858-1869), Miñana (1860-1863) y El Perdido (1863-1869), además de los tres tratados en este artículo, cuya comparación detallada y sistematizada de las investigaciones arqueológicas realizadas en estos fortines se encuentra en Bagaloni (2014, 2015) y Bagaloni y Pedrotta (2018). Los fortines constituyeron espacios con diferentes fines (no solo de defensa o combate) cuyas dotaciones provenían de dos sectores: 1) mayormente gauchos pobres, que se reclutaban mediante el sistema de leva y debían cumplir con dos años de servicio como enganchados o destinados, y 2) milicias, conformada por varones de entre 17 y 45 años que debían prestar servicio por seis meses a cambio del pago de un salario y la entrega de “vicios” (Gómez Romero 2007). El Estado Nacional debía abastecer las dotaciones militares de ganado en pie, equipos, vestimenta, armamento y medicamentos, entre otros, como se ve reflejado en las solicitudes que hacía Machado para la frontera Costa Sud, por ejemplo, entre 1862 y 1863 (documentos relevados en el SHE). Las inclemencias climáticas, las situaciones de pobreza y las reiteradas carencias en los fortines de la frontera Sur y Costa Sur han sido retratadas por distintos militares, viajeros y literatos (Barros [1872] 1975, Walther 1974, entre otros).

Entre 1864 y 1866, la frontera siguió su lento avance hacia el oeste a partir de la fundación de nuevos fortines. La Guerra de la Triple Alianza o Guerra contra el Paraguay (1865-1870), obligó al abandono momentáneo del avance de la “frontera contra el indio” debido al envío de dotaciones al frente, a generar una serie de tratados y negociaciones con algunas parcialidades originarias y el sistema de racionamiento indígena, pero esta política no consiguió mermar las sucesivas incursiones nativas en el sur bonaerense que continuaron hasta entrada la década de 1870 (Walther 1974, Eiras y Vassolo 1981). Este avance militar culminó hacia inicio de la década de 1880 con la eliminación de las fronteras internas en la provincia de Buenos Aires.

antecedentes de estudios cerámicos en fuertesy fortines bonaerenses

Existe un variado corpus de trabajos sobre estudios cerámicos de diversos contextos pos thispánicos americanos (Noel Hume 1969; Miller 1980, 1991; Deagan 1987; Majewski y O’Brien 1987; Andrade Lima 1995; Rodríguez y Brooks 2014; entre muchos otros) y nacionales (p.e. Schávelzon 1991; Brittez 2000; González y Pedrotta 2006; Dotzal 2013; Chiavazza et al. 2016; Schávelzon et al. 2017) que, en líneas generales, describen las características tecnomorfológicas y funcionalidades, presentan diversas líneas de abordajes según los contextos arqueológicos ur banos, fronterizos y rurales, así como indagan la procedencia y las redes comerciales de las lozas europeas del siglo XIX y algunas de sus implicancias económicas, sociales y culturales.

A mediados de la década de 1990 comenzó a desarrollarse dentro de la arqueología histórica argentina el estudio de fuertes y fortines pampeanos (Gómez Romero y Spota 2006; Bagaloni y Pedrotta 2018). Diversos equipos y líneas de investigación abordaron temas referidos al empla zamiento y arquitectura de estas instalaciones, el abastecimiento y la subsistencia de la tropa, las actividades castrenses y los hábitos cotidianos, las redes comerciales y sociales en las que se hallaban insertos, entre otros. Específicamente, en cuanto al análisis de restos de loza en fuertes y fortines de la frontera Sur y Costa Sur se destacan los trabajos pioneros de Gómez Romero (1999, 2007) en los fortines Miñana y Otamendi, donde se analizaron los fragmentos de loza a través de ocho variables (dimensiones, tipo de loza, decoración -tipo, motivo y lugar-, tipo de recipiente, observaciones) y se observó la presencia de estos objetos como parte de los servicio de mesa fronterizos atento a las modas de la época (reemplazo de la española por la inglesa y francesa). Un estudio similar se desarrolló en el fortín Pescado, así como en otros asentamientos contemporáneos de dicha frontera (Bagaloni 2014, 2015). Asimismo, Wagner (2006) describió el conjunto hallado en distintos sectores del fuerte Blanca Grande (1828/1869-1879) según el tipo de loza, el motivo decorativo y el tipo de recipiente, sosteniendo -por la escasa cantidad de fragmentos con relación al número de individuos que habitaron el fuerte- que su uso estuvo res tringido al personal de mayor jerarquía (Wagner 2006:158). Por su parte, Langiano (2015) estudió los conjuntos de los fortines El Perdido y La Parva focalizando en la procedencia, cronología, técnicas decorativas y sellos.

Por último, en la frontera Oeste bonaerense, en el fuerte General Paz (1869-76) se hallaron superficialmente fragmentos de vajilla de loza inglesa blanca y decorada por transferencia y se considera su presencia como parte de un hábito asociado a nuevas y más formales maneras de comer de los oficiales y sus familias (Leoni et al. 2018:52). De igual forma, en el fortín Algarrobo (1869-76) se encontraron lozas pearlware y witheware (Leoni et al. 2015).

MARCO TEÓRICO

Este estudio se enmarca en una investigación de Arqueología Histórica Fronteriza y Rural, es decir, de arqueología en espacios que funcionaron sucesivamente como fronteras interétnicas en la región pampeana y el norte de la Patagonia y se extendieron hasta la zona de Cuyo y la cordillera andina por el oeste, desde la época colonial hasta la consolidación del Estado-nación a fines del siglo XIX (Bagaloni y Pedrotta 2018). De forma paralela y progresiva, dichos espacios se constituyeron como ámbitos rurales que persisten hasta la actualidad y que pueden abordarse a partir de su cultura material -restos arqueológicos, fuentes escritas y gráficas, relatos orales- (Bagaloni 2014, 2015).

El espacio fronterizo se constituye en la interacción entre variados actores donde, a pesar de las características comunes entre estos, las diferencias e identidades se profundizan y se reafirman haciéndose cada vez más marcadas las relaciones de poder y desigualdad (p.e. los conflictos intra e interétnicos, las alianzas y tratados, la política de poblamiento y avance territorial, el acceso a la tierra, el reclutamiento de la tropa para los fortines, las estrategias bélicas ofensivas y defensivas, las diferencias de clase o grupo social) reflejando mundos dispares. Es en este punto donde la perspectiva microhistórica aporta una mirada cotidiana y particular de los actores del entramado social, recobrando estos un papel activo y dinámico a una escala reducida (Levi 1993). De esta manera, la microhistoria es una forma posible de construir, reconstruir e interrogar a la historia social a través de un individuo o grupo de individuos que se relacionan, a su vez, con otros in dividuos o grupos, tejiendo una variada y compleja trama de interacciones sociales que tienen distintas expresiones espacio-temporales (Bandieri 1996). Por otro lado, la microhistoria solo es posible si se inscribe en espacios de contextualización más amplios y no pierde contacto con la totalidad, sino que se accede desde otro lugar logrando percibir las ambigüedades simbólicas y la diferenciación social. En síntesis, desde lo micro podemos acceder a lo macro, a una historia general considerando las diversidades y particularidades.

Para comprender e interpretar estas situaciones de interacción en contextos geográficos específicos, como los espacios fronterizos bonaerenses del siglo XIX, donde intervienen variables determinadas e interactúan personas, el ambiente y la cultura material, es necesario integrar las condiciones de desarrollo locales y regionales dentro de un enfoque mayor, que contemple los procesos mundiales o globales (Cusick 1998). Las diferentes escalas de análisis (local, regional y global) permiten observar los heterogéneos escenarios, procesos y relaciones entre diversos actores, materialidades y prácticas ocurridos en y entre el/los centro/s, las semiperiferias y las periferias, ponderando las relaciones de poder y asimetría en cada caso y/o situación particular (Stein 1998 en Cusick 1998). Dentro de estos procesos, el ingreso al sistema capitalista mundial del ámbito fronterizo y rural -como parte de la periferia de la periferia- conllevó una serie de prácticas y hábitos domésticos marcados por el acceso a determinados bienes de consumo que no solo tenían un valor económico, sino también simbólico convirtiéndose, a su vez, dependiendo de la clase social, en un bien de estatus (Guevara Chumacero y Pichardo Fragoso 2016). Es decir, la compra y/o el consumo de ciertos artículos constituyeron un medio de diferenciación entre individuos o grupos de individuos y, de adscripción y/o afirmación a una clase o grupo social. En esta diferencia consciente respecto de otros yace la identidad social y de clase que se construye en esa relación con otros, y se mantiene y manifiesta en la interacción y comunicación social (Guevara Chumacero y Pichardo Fragoso 2016).

En este sentido, la cultura material tiene un significado relacional, comunicacional y contextual. Por ejemplo, las lozas deben ser comprendidas no solo en su papel funcional, sino también en el rol simbólico, entendiéndolas como modos de comunicar de las personas acerca de las relaciones sociales, los espacios de uso/consumo y los contextos (Andrade Lima 1995). Es aquí donde se apela al concepto de habitas (Bourdieu [1980] 2008), a esquemas cognitivos o representaciones sociales estructuradas, interiorizadas y compartidas que definen y sostienen identidades construidas a través de prácticas comunes y diferenciales inherentes a un grupo social. En sociedades capitalistas, estas prácticas se desarrollan en contextos signados por las relaciones de poder, donde los sectores dominantes (y de clases sociales altas) legitiman y limitan su posición a través de la imposición de modas, hábitos y usos de ciertos objetos como bienes de lujo. Esto constituiría una estrategia desarrollada por un grupo social para mantener la diferenciación inter e intra clase, entre clases distintas y entre sectores distintos en el ámbito de cada clase (Andrade Lima 1995:131).

marco METODOLÓGICO

La mayoría de las lozas proceden de recolecciones superficiales sistemáticas y controladas, con transectas planificadas y georeferenciadas, en los tres fortines estudiados. Ahora, ¿es posible abordar de manera confiable el estudio de conjuntos de lozas superficiales? La respuesta es sí. Se considera que estos materiales son altamente significativos y constituyen elementos continuos en un espacio determinado, que resultan una fuente apropiada de información independiente de aquellos elementos encontrados en estratigrafía (Dunnel y Duncey 1983 en Diez Martin 1997). Ambos tipos de hallazgos, estratigráficos y superficiales, se hallan sometidos a una serie de agentes que generan la formación de los sitios que son posteriormente afectados por factores de índole natural -inundaciones, quema, pisoteo de ganado- y/o antrópica -herramientas y medios de transporte, agricultura, ganadería extensiva e intensiva de corral- (Diez Martin 1997, Gómez Romero 1999). Al indagar sobre los agentes que han formado cada contexto arqueológico se puede considerar que estos hallazgos en superficie dan cuenta de los procesos culturales tanto como los encontrados en estratigrafía (Lewarch y O’Brien 1981 en Diez Martin 1997). Para el contexto pampeano, Brittez (2009:48) destaca la importancia de conocer los procesos históricos particulares de los contextos arqueológicos que tuvieron un papel determinante en los procesos de formación y en la generación de los patrones arqueológicos en los sitios fronterizos y/o rurales. Este autor se refiere a la predominancia de una amplia y homogénea distribución horizontal en pos de una baja extensión vertical de los sitios arqueológicos pampeanos de la segunda mitad del siglo XIX (Brittez 2009:56). A pesar de las limitaciones del estudio de materiales en superficie, los fortines estudiados constituyen lugares acotados de procedencia, presentan similares emplazamientos y patrones de asentamiento, y registros documentales precisos. En este sentido, se sostiene la posi bilidad de abordar de manera confiable las muestras de recolecciones superficiales.2

Por otro lado, los conjuntos cerámicos son de una importancia crucial en los estudios arqueológicos ya que, por las características de conservación y durabilidad del material, permiten estimar aspectos culturales como la procedencia, funcionalidad, producción, uso, circulación, reuso y descarte; y pueden revelar gran cantidad de información de las sociedades humanas del pasado (Orton et al. 1997, González y Pedrotta 2006). En el caso de las cerámicas de contextos fronterizos y rurales de siglo XIX se observa un gran desarrollo de técnicas de manufactura que tendieron a la producción industrializada y masiva de piezas cerámicas introducidas a partir de los circuitos de aprovisionamiento, comercio e intercambio en las zonas de expansión estatal (González y Pedrotta 2006; Bagaloni y Martí 2013).

La categoría loza refiere a producciones con diversas características, orígenes, funcionali dades y representaciones que han sido ampliamente definidas en el desarrollo de la arqueología histórica en América (Noel Hume 1969; Miller 1980, 1991; Deagan 1987; Majewski y O’Brien 1987; Schavelzon 1991, 2001; Andrade Lima 1995; González y Pedrotta 2006; Frazzi 2009, entre otros). La loza es una cerámica a base de arcilla caoilinítica, de pasta poco porosa y blanca, cocida entre los 1100 y 1400°C, con una consistencia vítrea que confiere cierta impermeabilidad y dureza a piezas elaboradas primero en torno y luego, en la etapa industrial, en moldes (González y Pedrotta 2006:209; Frazzi 2009). El vidriado es producto del agregado de esmaltes compuestos por sulfuros de sílice, estaño y plomo a la cocción de la pieza (González y Pedrotta 2006:210). A las colonias americanas llegaron las tres variedades fabricadas en Europa y clasificadas por los estudiosos según el tipo y color de la pasta, la calidad del vidriado y la decoración: creamware (1760-1820), pearlware (1780-1840) y whiteware (1820/30-actualidad). Esta clasificación cronológica se basa en las diferentes calidades de loza que surgieron para darle una apariencia más blanquecina a la pasta y a la pieza, así como para mejorar la calidad de las arcillas y el vidriado mediante la adi ción de cobalto al esmalte. Sin embargo, y sobre todo entre las categorías pearlware y whiteware, los límites entre una y otra abarcarían una gama transicional acorde a cambios progresivos en la composición y en la apariencia que dan como resultado una variedad de lozas intermedias (Miller 1991; Frazzi 2009). Cabe destacar que estas categorías utilizadas por los arqueólogos no guardan relación con las que tomaban los ceramistas europeos para identificar los distintos tipos de producciones (Majewski y O’Brien 1987; Miller 1991). Los principales centros de producción se concentraron en Inglaterra, en las ciudades de Staffordshire, Yorkshire, Burlem y Leeds, entre otros, donde las fuentes de aprovisionamiento de las arcillas eran accesibles y cercanas.

A partir de estos aspectos, para el estudio de los fragmentos de lozas superficiales halladas en los tres fortines se estimaron doce variables macroscópicas -dimensiones, parte y tipo de objeto, tipo de loza, color de la pasta, marcas de manufactura, tratamiento de la superficie, color, técnica y patrón decorativo, marcas posmanufactura y relaciones de ensamblaje- que se describen en la tabla 1. Se toma como base lo propuesto por distintos investigadores (Noel Hume 1969; Deagan 1987; Majewski y O’Brien 1987; Schávelzon 1991, 2001; Balfet et al. 1992; Heras y Martínez 1992; Orton et al. 1997; González y Pedrotta 2006; Rovira comunicación personal), ajustando y/o ampliando algunas de las categorías y proponiendo nuevas. El cálculo del número mínimo de recipientes (NMR) se efectuó a partir de los bordes y bases, cotejando con la decoración, color y espesor. Para la identificación de los recipientes u objetos se consultó el catálogo de cerámicas históricas de Buenos Aires elaborado por Schávelzon (2001), la colección digital del Museo de Historia Natural de Florida (MHNF 2020), el archivo arqueológico digital de sitios sobre esclavos americanos (DAACS 2020), la colección de artefactos diagnósticos hallados en el sitio arqueo lógico Maryland, EE.UU. (ADM 2020), el catálogo de colecciones de Kovels (CCK 2020), entre otros.3 A partir del análisis de estas variables se pudo, en algunos casos, estimar procedencia, cronología relativa, trayectoria comercial y posibles contextos de uso de los objetos y/o recipientes. En el caso de la cronología, se valoró el color de la pasta, el tipo de tratamiento de superficie, la técnica y patrón decorativo y los colores usados en la pieza. Asimismo, se aclara que el estudio de los conjuntos de gres de FP1 y FM ya ha sido publicado (Bagaloni y Martí 2013) y el estudio de escasos fragmentos de porcelana de FM ya ha sido presentado (Bagaloni y Martí 2015), por lo que aquí solamente fueron valorados en las instancias interpretativas y de discusión del conjunto cerámico total. Sin dudas, una interpretación de la totalidad del conjunto cerámico junto con el análisis de las pautas alimentarias, sobre todo a partir del aporte del registro arqueofaunístico y vítreo, y de sus implicancias sociales, culturales y simbólicas permitirá a futuro acercarse a una visión integradora y más acabada de los hábitos cotidianos, que excede este trabajo.

LOS FORTINES

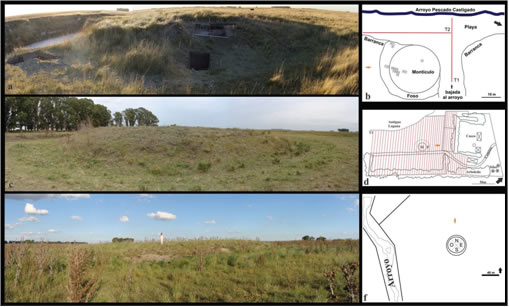

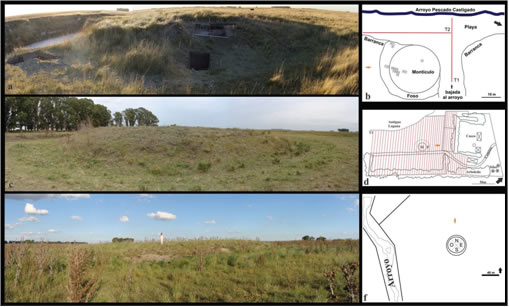

El fortín Pescado se localizó sobre la margen izquierda del arroyo Pescado Castigado (figuras 2a y 2b). Se trata de una localidad arqueológica cuya descripción detallada ya ha sido publicada (Bagaloni 2015, Bagaloni y Pedrotta 2018). El FP1 está constituido por una estructura de planta circular formada por un montículo (22 m de diámetro) rodeado por un foso (3 m de ancho) en donde se excavaron quince cuadrículas y se efectuaron dos transectas de recolección superficial (figura 2b). Se registró un conjunto general (n=1.592) compuesto por restos óseos (fundamentalmente especies domésticas), seguidos por vidrios (botellas ginebra holandesa, vino y/o champagne francés, licor, productos de perfumería y/o farmacia) y fragmentos de gres (botellas de ginebra y/o agua mineral procedentes de Holanda y/o Alemania). En menores proporciones, lozas, ladrillos, artefactos líticos y metales (por ej. un botón del Regimiento 1 de la Guardia Nacional). Además, se efectuó un análisis de la distribución y la concentración de los distintos tipos de materiales recolectados tanto en superficie como en el perfil de las barrancas. Teniendo en cuenta la información arqueológica y escrita se identificó un uso diferencial del espacio con distintas áreas de descarte y/o vivienda (Bagaloni 2015). El funcionamiento de este fortín, por lo menos, implicó un lapso de cinco años: desde su creación en 1858 y hasta fines de 1863. Luego siguió funcionando parcialmente como una posta militar hasta el fin de la década (Carta Postal de la provincia de Buenos Aires de 1861-1862, en Suarez García 1940; Carte de la Confederation Argentine de 1866 y Carte de la Province de Buenos-Ayres et des regions voisines de 1867, am bas elaboradas por Martin de Moussy). En un duplicado de mensura de 1865 (N°22 del partido de Benito Juárez, testamentaria de Domingo Lastra, Geodesia, ARBA), se observa la ubicación del fortín y la existencia contemporánea de veinte poblaciones o puestos, cuatro pulperías y tres campamentos militares. Las pulperías más cercanas se ubicaban hacia el sur: una a 5 km, en la otra orilla del arroyo y en el camino de Tandil a Tres Arroyos, y otra, sobre la margen del arroyo a 12 km, denominada “pulpería de D. N. Elejalde”. Catorce años después, en otro duplicado de mensura, se lo registra como “fortín viejo” (Duplicado de mensura N°47 pedido por Félix de Álzaga, partido de Gonzales Chaves, 1879).

El FM se emplaza sobre la margen izquierda del tercer brazo del arroyo Claromecó y está conformado por un montículo de 30 m de diámetro y un leve foso de 3 m de ancho (figura 2c, Baga loni 2014). En dicho sector del sitio se efectuó una prospección geofísica y se realizaron transectas sistemáticas de recolección superficial (figura 2d). El conjunto arqueológico recolectado (n=1.555), está compuesto mayormente por fragmentos de vidrios (botellas cilíndricas, cuadradas, tarros, frasco, vidrio ventana) seguidos por restos óseos, loza, gres (botellas de ginebra y/o agua mineral), porcelana europea (plato y figurilla), azulejos, artefactos líticos, metales, entre otros. Según Thill y Puigdomenech (2003:680-682) en el centro del montículo se emplazaba un rancho, alrededor del cual se instalaron ranchos más sencillos que albergaban a la tropa y corrales para la caballada y la hacienda. En las cercanías se estableció la pulpería de Carlos Bataglia que funcionó hasta 1875 (Bagaloni 2014). Según duplicados de mensuras N° 146 de (1863) y 182 (1890) de Tres Arroyos se asentó en campos de Benigno Jardín donde no existía una población previa, terrenos que luego pertenecieron a Claudio Molina (1877). Asimismo, este fortín se observa en el Plano General de la Nueva Línea de Frontera sobre La Pampa elaborado por el Sargento Mayor J. Wysocki en 1877.

El FTS se localizó en el marco de un rescate arqueológico sobre la margen izquierda del segundo brazo del arroyo Claromecó (Bagaloni 2014). Está formado por un montículo de 40 m de diámetro rodeado por un foso de 6 m de ancho (figura 2e). La recolección superficial de los materiales (n=352) se efectuó en cuatro sectores (figura 2f), donde se recuperaron restos óseos, ladrillos, materiales vítreos -entre ellos, botellas y frascos (Bagaloni y Bracco 2019)- y en menores proporciones metales, fragmentos de lozas y líticos. Según el duplicado de mensura N°22, Tres Arroyos, de 1864 se observa que la construcción del fortín se realizó ese año sobre el terreno de la estancia de Manuel Sabino, quien la había habitado en forma intermitente entre 1835 y 1861 debido a los constantes enfrentamientos con grupos indígenas locales y se quemó completamente en 1853. Según Thill y Puigdomenech (2003:684-686) el material utilizado para su construcción fue el ladrillo crudo, y contaba con un zanjeado, corrales y azotea. En un posterior duplicado de mensura (N°101, Tres Arroyos, 1879) ya no se hace mención al fortín y en la zona se instala la población denominada San Cipriano.

Figura 2: Vista panorámica de los sitios arqueológicos y sectores de recolección superficial en cada uno. a) fortín Pescado 1, b) croquis del sitio FP1 prospecciones arqueológicas, c) fortín Machado, d) croquis del sitio FM y transectas de recolección, e) fortín Tapera de Sabino y f) croquis de los sectores de recolección superficial del montículo y foso de FTS.

Si bien se compara ron instalaciones militares contemporáneas y con funciones similares, es preciso contextualizarlas de acuerdo al origen y condiciones de emplazamiento valorando cada historia de vida. En tal sentido, la variabilidad de cada uno de los conjuntos arqueológicos podría estar influenciada por la presencia de una población preexistente en el lugar (como podría ser el caso de FTS), por la existencia de asentamientos comerciales y/o productivos en las cercanías (como en FM y FP1), por los procesos de formación de sitio y tafonómicos antes citados, entre otros. En referencia a estos últimos procesos se detectó, en el caso de FP, el pisoteo del ganado como factor determinante del grado de fragmentación de las lozas. En el caso de FM y FTS se observó la incidencia del uso del arado, la presión de las maquinarias agrarias y el pisoteo de ganado de distinto porte como causas más relevantes en el impacto y transporte del material cerámico. A diferencia de los FP y FTS donde no hay evidencia de construcciones posteriores, en FM la presencia de una casa y galpón aledaño y distintas parcelas alambradas también pudo afectar el registro material tanto en su fragmentación como en el transporte. A su vez, la cercanía a un arroyo en los tres casos (y a una laguna en FM) pudo haber generado procesos de traslado de material relacionados con grandes eventos de inundación (de los cuales el último fue en la década de 1980), aunque de menor impacto debido a la exigua declinación del terreno y a la eventual corriente que pudo producirse en cauces de baja pendiente.

Del mismo modo, a la hora de interpretar y valorar los conjuntos arqueológicos, y el ce rámico en particular, se contempló la evolución y los aspectos condicionantes en cada uno de los fortines; es decir, si tuvo una función militar/defensiva exclusivamente durante el lapso de su actividad, si su función varió parcial o totalmente, la cantidad de habitantes permanentes e itinerantes, el aprovisionamiento por parte del Estado, la presencia coetánea en el mismo predio de otros asentamientos de actividades específicas (por ej. pulpería de Bataglia en FM), entre otros.

LAS LOZAS “FORTINERAS”

Análisis tecno-morfológico y funcional

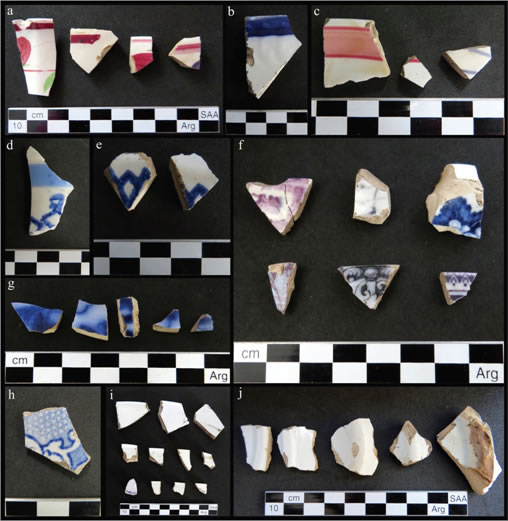

En la tabla 2 se sintetiza el tipo y la cantidad de loza que se consignó por fortín (n=72). En FP1, los cuatro fragmentos (tres paredes y un borde) hallados en el límite noroeste entre el montículo y el foso (área de descarte no pautado en Bagaloni 2015:74), corresponden al tipo pearlware. Dos de ellos remontan y se identificaron como parte de una taza -piezas 44 y 47-, se encuentra pintada a mano y en su decoración se destacan líneas, hojas y flores con su interior rojo sobre blanco, mientras que externamente se presenta roja y verde sobre blanco. Los otros dos fragmentos también pudieron remontarse, pero no se logró determinar el tipo de recipiente -piezas 45 y 46- al que pertenecían. El color interno es blanco mientras que el externo es azul y celeste sobre blanco. Posiblemente se trate de un bowl o un bacín con una banda lineal debajo de un reborde perimetral (o recto expandido en Balfet et al. 1992) con motivos esponjeados geométricos -rombos- (Schávelzon 2001:212, DAACS 2020). El tratamiento de la superficie de los cuatro fragmentos es de vidriado transparente. El NMR es de dos.

Tabla 2: Distribución de los conjuntos de lozas estudiados por fortín según presencia/ausencia de decoración y tipo de técnica decorativa.

Por su parte, en FTS en el sector oeste, sobre el montículo y por fuera de este (a una distancia menor de 100 m), se identificaron fragmentos de borde y cuerpo de platos de loza pearlware (n=6). Cuatro de ellos son lisos y dos son impresos: uno, azul sobre blanco con decoración regular y ara bescos; y otro, azul sobre celeste con flores, todos con vidriado transparente. El NMR es de cuatro.

En FM el conjunto hallado se ubicó en el sector este, en un camino actual que pasa por el foso y en un área de viviendas contemporáneas al fortín -zona de un actual galpón-. Gran parte de las lozas consignadas (n=62) corresponde al tipo pearlware (n=53). Más de la mitad (n=35) pertenecen a bordes, cuerpos y bases lisas con marcas de molde (principalmente de apoyo). En menos de la mitad de los casos se pudo determinar que se trataba de platos, tazas, fuentes y/o escudillas. Entre los bordes y fragmentos pearlware de cuerpo decorados -que corresponden a platos, escudilla y taza- se consignaron las pintadas a mano (n=5) en colores azul claro y oscuro, rojo y violeta sobre blanco con motivos lineales, de borde de plumas y florales; las esponjeadas (n=2) en color azul sobre blanco con diseño de banda de líneas y geométrica -rombos- y; las impresas (n=11) en colores azul, celeste, rojo y violeta sobre blanco con decoración de líneas, motivos florales y botánicos -pieza 14- y otros más complejos en la composición del diseño con plumas, arabescos y figuras de bastón -pieza 32-, y fish roe o huevo de pescado -pieza 39- (DAACS 2020). El NMR es de diecinueve; catorce corresponden a piezas decoradas y cinco a lisas, y se pudieron efectuar seis remontajes.

En relación con las lozas whiteware (n=9) solo dos fragmentos de cuerpo se encontraron pintados a mano. Se trata de un borde y un fragmento de cuerpo de un mismo plato que tienen pintada una banda lineal perimetral de color rojo y rosa sobre blanco -piezas 860 y 23-. El resto corresponde a fragmentos de borde y cuerpo lisos. El NMR es de tres. En cuanto al tipo de re cipiente se han podido determinar tres platos y el resto de los fragmentos presentan un tamaño menor a 1,5 cm.

Técnicas, patrones decorativos y rangos temporales de producción

Partiendo del análisis anterior se identificó en el conjunto total de lozas una serie de patrones decorativos que tenían un correlato cronológico acorde a las prevalencias europeas de producción, siguiendo las modas y gustos de la época, presentando determinados valores de mercado y vías de circulación específica para las colonias y países del continente americano, entre otros aspectos. En la tabla 3 se sintetizan las técnicas, los patrones decorativos y sus características, así como los rangos temporales de producción de los tipos identificados en los tres fortines estudiados.

Tabla 3: Síntesis de técnicas y patrones decorativos del conjunto de lozas halladas en los tres fortines.

Entre las lozas pintadas a mano del FP1 (pieza 44-47) y FM (piezas 13, 36 y 55) se identificó el patrón decorativo Gaudy Dutch, caracterizado por colores brillantes con motivos florales y botánicos, y con líneas pintadas en los bordes (figura 3a). Esta loza fue diseñada y fabricada en Reino Unido para la comercialización en América (Noel Hume 1969; Miller 1991; Campbell 2006). Aunque el lapso de su producción fue más amplio, el período de mayor popularidad fue entre 1820 y 1840 (Schávelzon 2001), por lo que su manufactura fue anterior a los patrones decorativos Gaudy Ironstone o Gaudy Welsh, variantes similares a la Gaudy Dutch. Se conocen dieciséis variaciones temáticas dentro del patrón Gaudy Dutch, entre ellas, Butterfly, Carnation, Dahlia, Double Rose, Dove, Grape, Leaf, Oyster, Primrose, Single Rose, Strawflower, Sunflower, Urn, War Bonnet, Zinnia (CCK 2020). Los fragmentos de taza de FP1 posiblemente remitan a una variante de flor -dalia, rosa o girasol- debido a que se visualiza parte de un pétalo. Inicialmente los colores predominantes fueron verde, amarillo y marrón. La introducción del bórax en los es maltes en el año 1830 facilitó el uso de colores (verdes y azules claros, rojos, rosados, violetas) elaborados con óxidos de cromo que se hicieron más comunes desde esa fecha en las alfarerías de Staffordshire, Inglaterra. Cabe aclarar que un patrón muy similar, que se tuvo en cuenta en la identificación de estos fragmentos cerámicos, es el denominado Boerenbont de procedencia ho landesa. Las formas del estilo Gaudy Dutch corresponden a vajilla de mesa y de té convencional, aunque algunos tipos de tazas -bowl- no tienen asas (Campbell 2006).

Otro patrón decorativo dentro de esta técnica es el shell o feathered edge o borde de concha o pluma representado por un fragmento pearlware de borde recto o unscalloped, con formas seriadas de J y pintado en azul, hallado en FM -pieza 861- (figura 3b). Este tipo de decoración es una de las primeras que ha aparecido en color azul hacia 1775 y luego, en colores verde y rosa (Sussman 1977). El moldeado que contiene es similar a un fruncido, tratando de imitar el borde de una concha marina o plumas de aves. El borde puede presentarse festoneado o sin festonear (ADM 2020). Esta tipología se fue simplificando durante el siglo XIX cuando aparece como líneas verticales simples y en otras variantes como chicken foot o pata de pollo (Sussman 1977). Según Hunter y Miller (1994), la pieza analizada podría tener una cronología de producción entre 1840 y 1860 (ADM 2020). Entre las formas más comunes se encuentran platos, fuentes y bowls (Sussman 1977). Por último, con la misma técnica y a partir de dos fragmentos de loza whiteware de FM -piezas 860 y 23-, se determinó el patrón borde con banda lineal perimetral en color rojo y rosado pintado a mano en torno (figura 3c). Esta decoración fue frecuente hacia fines del XVIII y principios del XIX en color azul y, posteriormente, muy popular en color marrón y rojo morado en tazas, platos y fuentes (Sussman 1977).

En cuanto a las lozas con técnica de decoración por esponjeado se identificaron los patrones decorativos de bandas geométricas con figuras como rombos, líneas perimetrales y motivos botá nicos -FP1, piezas 45 y 46- (figura 3d). La decoración se efectuaba aplicando pinturas de color azul, rojo y verde sobre la cerámica utilizando sellos de esponja con motivos diversos (Majewski y O’Brien 1987, Thomas Carr 1998) y era común para vajilla de mesa, de té y de toilette (Miller 1991). Dentro de la vajilla decorada, la esponjeada constituyó uno de los tipos más económicos disponibles (Thomas Carr 1998). Estas lozas se produjeron utilizando varias técnicas durante el período comprendido entre 1820 y 1930, aunque registraron un auge entre 1830 a 1850, recono ciéndose unos sesenta patrones (Hunter 2006 en ADM 2020). A diferencia del patrón anterior que presentaba sellos, se estima que solo del 1 al 2% de los artículos decorados con esponja fueron “marcados” por sus fabricantes, por lo que resulta difícil asignar fechas de fabricación. Una de las variantes en este tipo de técnica de decoración es el esponjeado común, popular desde la década de 1830 (ADM 2020), ligeramente espaciado combinado con patrones pintados e impresos. Otra variedad de esponjeado es el de esponja cortada -piezas 31 y 34 de FM, figura 3e- que se aplicó desde alrededor de 1845, en la cual parte del motivo se aplicaba con una esponja cortada, llena de color y con diseños diversos (ADM 2020). Los bordes de los recipientes a menudo se decoraban con un diseño de esponja de corte repetido que podían incluirse dentro de bandas o líneas pintadas a mano. El período de mayor popularidad para la vajilla blanca de esta variante fue entre 1840 y 1870 (Miller 1991:6; ADM 2020). La esponja cortada utilizada en combinación con la decoración pintada a mano era común en artículos ingleses y europeos de finales del siglo XIX y principios del XX (ADM 2020). En general, la decoración con esponjeado se aplicó como parte constituyente de un patrón o como fondo o borde para un diseño (Majewski y OBrien 1987:162). En este caso, también desde 1830-35 se introdujeron colores como el amarillo, rosa, violeta, marrón y negro.

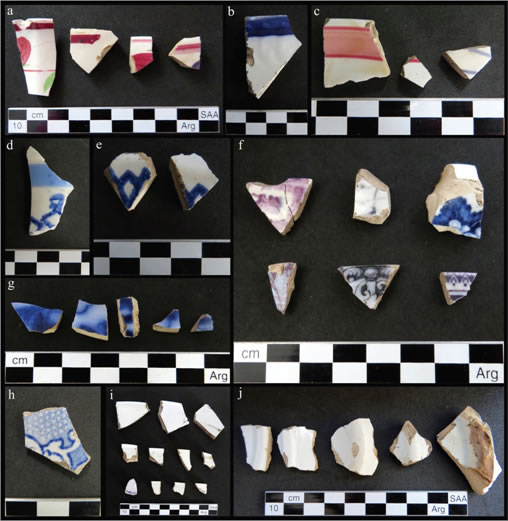

Figura 3: Lozas decoradas y lisas de los tres fortines estudiados. Técnica pintada a mano: a) patrón Gaudy Dutch (FP1 piezas 44-47; FM 13, 36 y 55), b) patrón feathered edge (FM pieza 861), c) patrón de banda lineal (FM piezas 860, 23, 16). Técnica esponjeada: d) esponja común (FP1 piezas 45-46), e) esponja cortada (FM piezas 34 y 31). Técnica impresa: f) patrón de borde (FM piezas 20-21, 37, 14, 22, 32 y 39) g) patrón azul fluído (FTS pieza 6, FM piezas 40, 35, 38, 19), h) patrón Willow (FTS pieza 4). i) bordes lisos pearlware y whiteware (FTS pieza 1, FM piezas 871-874, 864, 12, 868, 48, 28, 872, 53, 41 y 51) y j) bases lisas (FTS pieza 3, FM pieza 862, 10, 8 y 52).

Las lozas decoradas por transferencia constituyeron una verdadera revolución dentro de la producción de cerámicas europeas, sobre todo, en la vajilla de mesa y de té. En este proceso de decoración, en la práctica más común, se utilizaba papel de seda para transferir un diseño de una placa de cobre grabada y entintada a un recipiente de cerámica ya cocido. Esta técnica permitió a los alfareros aplicar rápidamente una decoración compleja a la cerámica (Majewski y O’Brien 1987, Schávelzon 1991). Estas decoraciones tuvieron diferentes patrones y colores durante todo el siglo XIX. Por ejemplo, en el conjunto estudiado de FM se hallaron patrones de borde en dis tintas variantes (floral continuo, motivos repetidos, lineales, discontinuos de figuras- y colores -desde azul hasta violetas y negros) (figura 3f). Mientras que desde fines del XVIII hasta 1830-35 las lozas impresas, en su mayoría, eran decoradas en color azul, a partir de la década de 1830 se agregan otros colores como rosados, rojos, violáceos/púrpuras, marrones, verdes y negros (Andrade Lima 1995; González y Pedrotta 2006). Uno de los fragmentos decorados por impresión en color azul profundo -pieza 14 de FM- con un patrón botánico y motivos con flores correspondería al periodo entre 1802 y 1846. El resto de los fragmentos -FM 20, 21, 32, 37, 39- de otros colores (violeta, negro, rojo) también presenta motivos botánicos y de tipo cartouche que corresponden a guardas florales cuyo auge de producción fue de 1784 a 1856, pero teniendo en cuenta los colores se podrían ubicar en un rango entre 1835 y 1850.

De igual forma, se consignó un fragmento con patrón decorativo de borde del típico patrón Willow o sauce -pieza 4 de FTS, figura 3h-. Este patrón de estilo chinesco copiaba las decora ciones de las porcelanas chinas en color azul. Entre sus elementos de composición típicos se encuentra el árbol de sauce junto con pagodas, personajes y, en algunos casos, un pequeño lago que conforman un paisaje de evocación oriental (Majewski y O’Brien 1987). Esta escena era enmarcada con bordes compuestos de elementos geométricos, formando lo que Deagan (MHNF 2020) identifica como dot diaper basket o que en DAACS (2020) se considera como cartouche. De acuerdo a estas características se lo ubicó cronológicamente por el color azul claro, a partir de 1830 (Andrade Lima 1995) y, por el tipo de patrón, entre 1783 y 1873 (Miller 1991, Andrade Lima 1995, DAACS 2020).

El azul fluido o flow blue constituye una variante en la técnica de transferencia por proceso de vidriado y un patrón decorativo (Majewski y O’Brien 1987; Miller 1991; ADM 2020). Los cinco fragmentos clasificados en este grupo -piezas 19, 35, 38, 40 de FM y 6 de FTS, figura 3g- son de color azul profundo y con motivos botánicos. Este tipo de técnica se produjo en Inglaterra (Staddforshire) a partir de 1840 (Miller 1991). Los alfareros ingleses lograron este patrón a partir de la volatización de ciertos elementos químicos colocados en el horno durante la cocción, haciendo que los colores impresos fluyan más allá de las líneas del patrón grabado original, provocando un efecto difuminado o corrido (Majewski y O’Brien 1987). Entre los motivos decorativos se destacaron los botánicos, chinescos, florales y románticos. Aunque el color azul oscuro fue el más común, también se utilizaron colores como el violeta, el marrón, el negro y el verde (Majewski y O’Brien 1987; Miller 1991).

El conjunto de las lozas lisas (n=46) constituye un gran porcentaje de la muestra (figuras 3i y 3j). Según las categorías tipológicas tradicionales se identificaron fragmentospearlware (n=39) y whiteware (n=7). Como se mencionó anteriormente las lozas lisas, con o sin decoración de molde, existen desde el siglo XVIII, entre estas, las creamware fueron las primeras. En la evolu ción de las técnicas de vidriado, tendiendo a que la loza sea lo más similar a la porcelana china, los alfareros ingleses produjeron distintas variantes de los tipos pearlware y whiteware como las ironstone, las china glaze y la white granite, categorías cuyas diferencias de identificación a nivel macroscópico son muy sutiles, aunque son aceptadas por la mayoría de los arqueólogos. La fecha estimada de introducción de la vajilla whiteware a las colonias fue a partir de 1820 (Noel Hume 1969). Existieron diferentes formas de producir loza whiteware, dado que hubo más de una centena de alfareros en Staffordshire que la fabricaron, para tratar de reducir la cantidad de cobalto y así contrarrestar el color amarillo en el esmalte, pero que, a la vez, no creara un tinte azul en la pieza. Esta situación generó una variedad de lozas durante el siglo XIX que no permite realizar una separación taxativa entre lozas pearlware y whiteware (Miller 1991).

En síntesis, en los tres fortines se observó una mayor presencia de lozas pearlware seguidas por las whiteware con distintas características y funcionalidades, decoradas, por los menos, con tres técnicas y sus variantes. Además, como mínimo, se consignaron ocho patrones decorativos. Posiblemente la procedencia de estos objetos haya sido de Inglaterra, pero también pudo haber sido, entre otros, de Países Bajos, Francia y Alemania, aunque no hallamos sellos en el conjunto que lo confirmen.

discusión

Los materiales cerámicos -loza, gres y porcelana- para el rango temporal de los fortines de la segunda mitad del siglo XIX, constituyen un significativo indicador arqueológico para valorar y discutir acerca de las formas de subsistencia, las redes de comercio e intercambio, la parafernalia asociada a la vida cotidiana -momentos de comida, situaciones de higiene, modas decorativas- y las relaciones entre los grupos sociales fronterizos y posteriormente, rurales. En este sentido, a continuación, se discuten las implicancias económicas y sociales de los conjuntos de lozas “fortineras” a partir del contexto depositacional y posdepositacional, las interpretaciones de los conjuntos de vidrio, gres y porcelana, la cronología relativa, la asociación a determina das modas y relaciones de mercado, las formas de abastecimiento y circulación en el espacio fronterizo, así como cuestiones de estatus, identidad, poder y género de los habitantes de estas instalaciones militares.

Cronología relativa

Para este caso de estudio, valorar las cronologías de los fortines teniendo como referencia la datación relativa de las lozas permite organizar los procesos culturales con una visión dinámica del tiempo a los cuales transversa, así como contrastar la ubicuidad del conjunto arqueológico en su totalidad para describir e interpretar dichos procesos. Para discutir sobre las posibles cronologías de los conjuntos cerámicos estudiados se considera necesario tener en cuenta cuatro aspectos: 1) el contexto histórico y rangos temporales de fabricación de las lozas en el lugar de origen, 2) el tiempo de circulación a través de las rutas terrestres y marítimas de los productos hasta el puerto o país de destino, 3) el contexto histórico y rango temporal de llegada de los objetos cerámicos a la frontera sur bonaerense, y 4) los contextos y el tiempo de uso y reuso de determinadas piezas con valoraciones diferenciales.

Acerca del primer aspecto, como antes se expresó, la tradición de lozas europeas se desa rrolló hacia fines del siglo XVIII, cuando los fabricantes pudieron acceder a la utilización de las arcillas de Cornish (Inglaterra) y así posicionar la loza en un mercado hasta entonces ocupado por la porcelana. Con la presión impositiva gravada a la loza creamware, Josiah Wedgwood introdujo en 1779 un nuevo producto que venía experimentando desde 1765: la loza pearlware, cuyo rasgo más destacado, que la instaló en el mercado mundial, fue la decoración -más que la pasta- (Miller 1991). La decoración implicaba una serie de patrones (que incluían determinadas técnicas, diseños y motivos, colores y formas) con los cuales se pueden establecer rangos temporales de fabricación, tanto para las variantes pearlware y whiteware como para las formas intermedias; sobre todo cuando no se hallan restos de lozas con sellos o marcas como en nuestros tres casos. En este sentido, se pudo determinar que los patrones decorativos de los tres fortines estudiados oscilan mayormente entre 1820 y 1850. A su vez, si se comparan estos patrones decorativos con aquellos que aparecen en los conjuntos de loza de fortines contemporáneos con funciones, emplazamientos y patrones de asentamiento similares de la frontera centro y sur bonaerense (Bagaloni y Pedrotta 2018) se observa que existe coincidencia en técnica, diseño, motivos, colores y formas. Por ejemplo, en el fortín Miñana se consignaron lozas impresas con motivos Willow, románticos y floreales con bordes geométricos y viñetas similares a los de FTS y FM; y una pieza presenta una marca del diamante de 1850.4 En los fortines La Parva y El Perdido se registraron fragmentos pintados a mano Gaudy Dutch con flores color rojo oscuro como en FM y FP1. En el primero se identificó decoración por esponjeado azul-celeste como en FP1 y, en el segundo, además, se reconocieron fragmentos con bordes de tipo shell y/o feathered edge y restos impresos con motivos florales, geométricos y de paisajes similares a las de FM y FP1. En todas estas instalaciones militares que funcionaron durante la década de 1860 y 1870, la loza pearlware se encontró en mayor número, seguida por la whiteware.

Luego de la instancia productiva, la comercialización hasta el destino implicó redes, rutas y medios de transporte y circulación marítimos y terrestres. En estos circuitos comerciales, debido a la distancia y a las condiciones tecnológicas y de infraestructura aún precarias, la variable tiempo se vio afectada por el eventual retraso de llegada de los bienes cerámicos al Río de La Plata y aún más a la campaña bonaerense. Por tanto, lozas fabricadas a principios del siglo XIX, como las pearlware, pudieron haber llegado al sur del continente americano con una demora de una o dos décadas y el arribo a la frontera Sur y Costa Sur podría haberse duplicado. Según distintos autores, su uso pudo haberse prolongado hasta 1880 (Gómez Romero 1999, 2007; Schávelzon 1991). Por ejemplo, la loza pintada a mano Gaudy Dutch se elaboró tempranamente, hasta cerca de 1840; su presencia en los sitios estudiados puede deberse a un atraso en la llegada de algunos productos o también cabe suponer que a las colonias enviarían los remanentes de un stock, que no fue “colocado” en otros puntos de intercambio y comercialización -como el caso de las grandes ciudades u otros estados como EE.UU. en los que se demandaban productos más novedosos- (Miller 1991). En este sentido, además, Brittez (2000) sostiene que, en general, en la campaña hubo un mayor conservadurismo de los objetos de la vida cotidiana, diferente de lo que sucedía en los centros urbanos en donde había una mayor variedad y descarte de piezas. Entonces, identificar una pieza de fabricación de principios del siglo XIX en un contexto fronterizo de mediados del siglo XIX podría indicar ese conservadurismo ejercido frente a la baja accesibilidad a los productos. Cuestión que abordaremos en el siguiente apartado.

Dentro del contexto histórico mundial, desde fines de siglo XVIII, las potencias europeas intentaron ocupar y dominar distintos territorios en América del Sur a través de diversos me canismos -políticos, militares, económicos, bloqueos comerciales- (Hobsbawm 1997). Es así que sus productos manufacturados en Europa llegaron a las colonias americanas recientemente independizadas y en proceso de construcción como estados soberanos. A su vez, estos estados incipientes estaban implicados en un proceso de expansión territorial sobre las poblaciones indí genas nativas. Para la década de 1850, este proceso de expansión se encontraba en plena etapa de conflictos, malones y tratados de paz, siendo este el marco histórico de avance de la frontera sur e instalación de los fortines abordados. En paralelo, a mediados del siglo XIX, en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1852 (Silveira 2015), se produce el ingreso paulatino y masivo al Río de la Plata de nuevos artículos de diferente procedencia y calidad, así como una gran variedad de los ya existentes (Wibaux 2004). Esta situación se ve reflejada en los registros de casas de negocios y pulperías del espacio fronterizo del sur bonaerense (Mayo 2000, 2007; Carrera 2004; Wibaux 2004).

Modas, mercado y abastecimiento

Se entiende la moda como un mecanismo para imponer ciertos valores estéticos, usos y cos tumbres a través de prácticas identitarias que siguen y reproducen contornos de poder en la vida social (Voss 2008:14). Desde mediados del siglo XVIII, con las reformas económicas borbónicas que permitieron la apertura comercial ultramarina y la influencia francesa que propiciaron cambios culturales en Europa y sus colonias, se produce la integración de una nouvelle couisine dada por nuevas prácticas alimentarias asociadas a la preparación, cocción, presentación y consumo; y una gran variedad de alimentos, muchos de los cuales provenían de dichas colonias (Marschoff 2007; Schávelzon et al. 2017). Según Marschoff, la Nueva Cocina apelaba al gusto, la vista y el olfato; y focalizaba en la etapa de presentación y consumo desarrollándose en un espacio separado del de preparación y cocción de los alimentos. Estas etapas estaban acompañadas de una mayor cantidad y variedad de vajilla con funciones más específicas. La vajilla utilizada en la presentación de los alimentos era “más plana a fin de poder acomodar las diferentes preparaciones creando un espec táculo armónico y agradable a todos los sentidos” (Marschoff 2007:160). A partir del siglo XIX, se modificaron los horarios de las comidas de la alta sociedad y se profundizó la diversificación y especialización de los objetos correspondientes a la vajilla de mesa.

Por otro lado, las técnicas de manufactura y de decoración, los patrones y los motivos decorativos de las lozas europeas respondieron a estas modas con diferentes corrientes estéticas que surgieron y se plasmaron en la vajilla y otras mercancías dentro de este marco de expansión comercial capitalista e industrial global. Así, se elaboraron bienes que se instituyen como “ne cesarios” para determinadas clases sociales, y son también objetos de identidad y diferenciación social. A partir de estas condiciones, las fábricas europeas produjeron una variabilidad de lozas que se fueron transformando en variantes renovadas en cuanto a las temáticas que en ellas se plasmaban, generando motivos decorativos y patrones que poseían una estética propia. Ejemplo de esta renovación es el caso del patrón impreso chinosierie, que tomó elementos de la decoración chinesca para combinarla con elementos de la vida rural británica, o de lugares exóticos o ciuda des antiguas europeas que desembocaron en otros estilos y motivos (románticos, bucólicos, de lugares lejanos). Estas iconografías remitían a una sociedad europea en busca de simbolismos que expresaran políticas de expansión al mundo y de prosperidad interna (Rodríguez y Brooks 2014).

A su vez, estas transformaciones se tradujeron en el mercado europeo a partir de los re gistros en los costos y precios de lista de las vajillas según el tipo de cerámica, técnica, patrón decorativo, etc. Miller (1980, 1991) describió cuatro grupos de lozas de acuerdo a índices de precios, desde las requeridas a gran escala y de bajo costo -como la vajilla lisa utilitaria seguida por aquella de decoración simple: shell o feathered edge, esponjeada, anular-, hasta las de mayor valor y complejidad en su elaboración -como la pintada a mano con motivos de flores u hojas, paisajes chinescos y patrones geométricos hasta aquella con decoración por transferencia- que fueron buscadas por las diferentes clases sociales como un componente identitario para reafirmar la pertenencia de clase (Rodríguez y Brooks 2014). Según Andrade Lima (1995) esta escala de valor de lozas en el mercado europeo cambió hacia la segunda mitad del siglo XIX motivada por la saturación de producción de lozas decoradas que inclinan hacia la preferencia por servicios blancos de diversas formas con decoración en relieves o filetes en los bordes. Esta vajilla blanca fue exportada en grandes cantidades a América entre 1850-70. Situación que, a priori, se refleja en FM y FTS y en otros fortines contemporáneos, como El Perdido, donde hay mayor cantidad de fragmentos lisos que decorados. Según Majewski y O’Brien (1987), en ese momento y con relación al costo, la vajilla whiteware lisa (y sus variantes ironstone, china glaze y/o white granite) debería colocarse en un quinto nivel al propuesto por Miller, por encima del de recipientes impresos por transferencia. No obstante, en la muestra, se consignaron siete fragmentos whiteware menores a 1,2 cm en FM y de los cuales dos podrían tratarse de platos.

En el contexto del Río de la Plata, a mediados de siglo, esta situación produjo un incremento de la oferta y una baja del valor de la vajilla de loza inglesa, que se encuentra ya en todas las mesas porteñas (Schávelzon et al. 2017:67-73). Estos cambios en las formas de comer, asocia dos a una gran cantidad y variedad de objetos y artículos culinarios, tuvieron su paralelo en la frontera. Desde épocas coloniales, la mesa fronteriza se destacaba por los hábitos comunitarios de alimentación que mantenían sus comensales al compartir ollas, fuentes, recipientes, utensilios y el mate durante el mismo acto culinario (Carrera 2004, Mayo 2000). Esta situación les resultó llamativa a los distintos viajeros que recorrieron la región pampeana, por la falta de intimidad a la hora de comer, los modales “poco elegantes” y la falta de higiene en la preparación y consumo de los alimentos (Mayo 2000).

Con el auge del mercado industrial, no solo entraron nuevos bienes, sino novedosas formas de servir y nuevos gustos a las mesas rurales que incorporaron cada vez más productos impor tados de distintas variedades -café, té, dulces, frutos secos, bizcochos, tortas, conservas, entre otros- en detrimento de los productos regionales o del país -azúcar, yerba, pasas, sal, alcaparras, azafrán, orégano, etc.-. Entrado el siglo XIX, cada individuo fue haciendo propio el espacio co tidiano destinado a la mesa y los elementos mediante los cuales realizaba el acto de comer. Ya no se compartían los utensilios, sino que cada comensal tenía su plato, sus cubiertos, su vaso. Esta idea sobre el paso de hábitos colectivos a individuales se ve apoyada por numerosos inventarios de casa de negocios y pulperías (entre 1850-1870) de la frontera bonaerense contemporáneos a los fortines estudiados (Mayo 2000, 2007; Carrera 2004; Wibaux 2004), en las cuales se observa la creciente presencia objetos de loza como tazas, platos (comunes, hondos y de postre), pocillos y platos de café, jarras, jarros, teteras, fuentes con o sin tapa, fuentes soperas, chocolateras y azucareras, utilizados en distintas instancias y momentos del día. Asimismo, se encuentra una serie de elementos asociados a la higiene y cuidado personal como jaboneras, lavatorios, bacines, palanganas, entre otros. Una característica para destacar es que se registra el tipo de producto y solamente el material (“de loza”) en las listas de inventarios, pero muy excepcionalmente, la descripción de si está “pintada” y, en el caso de platos y jarras, se mencionan como “regulares” y/o “surtidos/as” (Mayo 2007). Como ya se ha hecho referencia, en los tres fortines abordados se hallaron tazas, platos de distintos tamaños, fuentes y escudillas, que son también los elementos relacionados con la vajilla identificada que se consignan en los demás fortines de la región (Ba galoni 2015; Bagaloni y Pedrotta 2018). Pero, ¿cómo llegaban estos artículos desde Europa a un fortín del espacio fronterizo bonaerense de mediados del siglo XIX?

El proceso de abastecimiento de lozas, como se aborda en parte en el punto anterior, implicaba: 1) la manufactura de la pieza en Europa (principalmente Inglaterra), 2) la comercialización primaria dada por la compra del producto por parte de comerciantes rioplatenses (mayormente de origen europeo) y el traslado vía marítima al país, 3) la comercialización secundaria por parte de estos comerciantes y otros instalados en las ciudades o pueblos bonaerenses, y 4) la comercialización terciaria fronteriza local a través de comerciantes minoristas instalados en las inmediaciones de los fortines. A este circuito comercial debemos sumarle el comercio ilegal por contrabando muy común desde las épocas coloniales (Schávelzon 1991).

Los comerciantes británicos, principales abastecedores de vajilla, que residían en Buenos Aires, desarrollaron y participaron en diversos ámbitos comerciales y sociales junto con negociantes de otras nacionalidades y con la sociedad criolla. Con la protección de Inglaterra se organizaron en instituciones, como la British Commercial Rooms y el Committee of British Merchants, que funcionaron como intermediarias entre la sociedad local, la comunidad mercantil y el gobierno británico. De este modo, propiciaron y extendieron grandes redes de comercio y abastecimiento con la sociedad criolla que les permitió la colocación de productos ingleses -vajilla de loza, bo tellas de cerveza y tinteros de gres, entre otros- en el Río de la Plata (Silveira 2015). A su vez, estos artículos llegaban a la frontera mediante una extensa trama de interconexiones a través de caminos que vinculaban los incipientes poblados, parajes y fortines. Muchos de estos caminos tuvieron como base las rastrilladas indígenas. Por ejemplo, Wysocki (figura 1) dibuja diversas vías de conexión entre Buenos Aires y Azul, entre Buenos Aires y Tandil, entre Tandil y Bahía Blanca pasando por FM y el fortín Tres Arroyos, entre muchos otros.

La obtención de artículos, fundamentalmente europeos, y de los llamados “vicios” -bebi das alcohólicas, yerba, azúcar, café, tabaco, sal- en estos contextos militares era llevada a cabo en algunas ocasiones por parte del Estado (por ej. en festejos patrios y como parte de pago del servicio a los jefes, oficiales y tropa), aunque con muchas falencias. Sin embargo, los objetos y la vajilla de loza y de porcelana no eran proporcionados por el Estado. Entonces, otra vía para adquirir estos bienes por parte de las guarniciones era el comercio y/o el intercambio de ciertos elementos (por ej. plumas, huevos de ñandú, cueros, cerdas), en las casas de negocio o pulperías de campaña cercanas (en el caso de FM instalada a metros del fortín y otras en las cercanías del FP1) o con comerciantes volantes (vivanderos, mercachifles) que visitaban los fortines en forma irregular; hasta, incluso, con los “indios amigos”. De igual forma, se considera el posible transporte de objetos y bienes personales tanto de los soldados como de los jefes militares al momento de su traslado a la frontera.

De esta manera, en el espacio fronterizo se conformó una red de asentamientos y comercios rurales influenciados local y regionalmente por la modernización y el capitalismo agrario e industrial emergente (Brittez 2000; Wibaux 2004). Este cambio impactó en la vida cotidiana de los pobladores fronterizos y rurales (soldados, trabajadores rurales, estancieros, comerciantes, indios amigos, entre otros) llevándolos a un refinamiento de sus gustos y una renovación de sus hábitos y costumbres. Esto se vio reflejado en nuevas prácticas de consumo que, a través de la diversificación en cantidad y calidad de los artículos ofrecidos en las casas de negocios y pulperías, permitieron el acceso por parte de los diferentes sectores sociales (Mayo 2000, 2007; Carrera 2004; Wibaux 2004). Al analizar los precios de venta de las lozas de casas de negocios y pulperías de campaña entre 1850-70 en un estudio compilado por Mayo (2007) se observa que, por ejemplo, dentro de los artículos más económicos encontramos platos y tazas seguidos por azucareras y teteras. Fuen tes de distinto tamaño, jarras, jarros y otras lozas relacionadas con la higiene personal presentan mayor coste, y llegan a valer hasta diez veces más que los anteriores. Si se comparan estos valores con otros artículos importados que formaban parte de la mesa fronteriza, se advierte que vasos de vidrio o cubiertos presentan valores similares a los primeros (Mayo 2007).

En la diversidad de formas y tamaños de la vajilla hallada (platos, tazas, fuentes, bowls) en los tres fortines abordados se observa que la mayor parte la constituyen piezas lisas (n=46) comparadas con las decoradas (n=26). A su vez, si se suman los fragmentos del tipo feathered edge y esponjeado se alcanza una proporción de 2/3 del conjunto total de lozas, que representaría aquellas consideradas por Miller como las de más bajo costo en el mercado. El tercio restante corresponde a aquellas de mayor valor, como las pintadas a mano e impresas. Sin embargo, si se tiene en cuenta el NMR se identifican nueve recipientes lisos y diecinueve recipientes decorados, por lo cual, se revierte la situación anterior. Entre las piezas decoradas, más de la mitad están impresas (NMR=10) seguidas por las pintadas a mano (NMR=6), las esponjeadas (NMR=2) y una feathered edge. Además, este número podría acrecentarse si parte de los bordes y las bases lisas pudieran tener el cuerpo decorado. Asimismo, se deben considerar los dos platos lisos whi- teware de FM. Por lo tanto, este panorama ubica estas piezas dentro de las lozas de mayor valor en el mercado global que, luego de distintas etapas de comercialización llegaban a la frontera, con los debidos retrasos en aquellos tiempos, pero con una clara significación que abordaremos en el siguiente apartado.

En particular, dentro de cada fortín, se nota que las lozas decoradas de FP1 aparecen sola mente en el sector borde de montículo-foso, al igual que en FTS donde se registran decoradas y lisas en el montículo (sector oeste) y por fuera, solo lisas.5 Mientras que en FM se hallan en el área de foso o circundante y en un sector por fuera de este. Este último sector posiblemente esté indicando, según las fuentes orales y escritas, el área de instalación de la pulpería de Bataglia y otros asentamientos coetáneos al fortín, situación que explicaría el mayor número y diversidad de piezas cerámicas tanto lozas pearlware como whiteware, y otros bienes de gres y porcelana, que en los demás fortines. A su vez, la existencia de esa pulpería podría haber generado un apro visionamiento y/o acceso diferencial por parte del comerciante y del resto de la población en contraste con FTS y FP1 como ya se abordó en el caso de los recipientes de gres (Bagaloni y Martí 2013). En tal sentido, es importante notar que con relación a las piezas de gres en FM aparecen en menor proporción que los fragmentos de loza (6/62). En cambio, en FP1 esta proporción se invierte (57/4). Por su parte, las piezas de porcelanas solamente se hallaron en FM (Bagaloni y Martí 2015). Por tanto, las diferencias en los conjuntos cerámicos de cada fortín podrían estar dadas por un aprovisionamiento estatal diferencial (bebidas y medicamentos en recipientes de vidrio y gres), por estar relacionados a distintas redes comerciales y por un acceso personal de los objetos cerámicos de los habitantes.6

Volviendo a los patrones decorativos, aquellos con cronologías más tempranas se encontraron en FP1 y FM (Gaudy Dutch, esponjeadas, feathered edge), mientras que los de FTS tienen rangos temporales más tardíos (impresas Willow y Flow Blue). Asimismo, en FM la variabilidad e ingreso sostenido en el tiempo se incrementaría por la presencia de lozas impresas en colores fuera del azul (negro, púrpura, violáceo, rosados) introducidos hacia 1835. Los pulperos, entre otros actores sociales, acompañaron y reafirmaron a través de las prácticas comerciales la prevalencia de determinados ítems, modas y hábitos que otorgaban un sentido de pertenencia, de estatus o poder a determinados sectores de la sociedad fronteriza.

Estos objetos cerámicos provenientes desde Europa eran introducidos en un marco de mer cado organizado, planificado e intencionado para la colocación de dichos productos. La cadena de comercio local, por tanto, respondería a esta sistematización. Situación que, a su vez, puede corroborarse en otros sitios en donde es coincidente la presencia de tazas, platos y fuentes de loza, pintada a mano e impresa, como ocurre en los fortines contemporáneos de la frontera Sur y Costa Sur (La Parva, El Perdido y Miñana). Igualmente, en todas estas instalaciones militares, las lozas “fortineras” se registran en muy bajo número (en promedio un n de 27,8) y se trata de fragmentos de tamaño pequeño (en promedio menores a 2 cm) (Bagaloni 2014, Bagaloni y Pedrotta 2018). Entonces, ¿qué podría estar indicando esta vajilla de mesa en estos contextos fronterizos de la segunda mitad del siglo XIX más allá de cumplir con las modas y prácticas de consumo de la época o de un abastecimiento o un acceso diferencial de los comerciantes y/o pobladores de los fortines?

Estatus, identidades, poder y género

El análisis de las técnicas de decoración y los patrones decorativos, entendidas como el conjunto de procedimientos que se le agrega a la pieza cerámica y que tiene un carácter estético y simbólico (Heras y Martínez 1992), da cierta precisión no solo de los períodos cronológicos de su fabricación y de la información de las prevalencias en el mercado de acuerdo a moda y/o consumos, sino también permite valorar cómo estos objetos se transforman en medios simbólicos de estatus, diferenciación e identificación social. Asimismo, Majewski y O’Brien (1987) sostienen que es posible estudiar los patrones de comportamiento y deducir aspectos como estatus social y posición socioeconómica a partir de un análisis integral de los objetos de lozas, sus contextos de producción, circulación, consumo y depositación, su asociación con otros restos materiales y la evidencia documental (ver estudios de Otto 1984 y Price 1981 en Majewski y O’Brien, 1987). De igual forma, Dotzal (2013:57) observó que la presencia y la cantidad y calidad de lozas en un sitio arqueológico estaría dada por factores de disponibilidad frente a una necesidad y factores socioculturales como el número de personas, la posición económica y la pertenencia social. De esta manera, los objetos de loza serían utilizados como símbolos de distinción en la medida en que eran valorados como correlato de pertenencia a clases sociales altas o de la nobleza europea, de manera tal que, así como han funcionado sobre todo en las sociedades europeas de las cuales provenían en el proceso de mercantilización de las economías, se resignificarían con todas las particularidades que tuvieron, en un modo similar en contextos fronterizos de la segunda mitad del siglo XIX.

En este sentido, como ya se expresó, la mayor parte de los habitantes de los fortines prove nían de los estratos más bajos de la sociedad conocidos como el “gauchaje pobre”. Las dotaciones de los fortines de la frontera Sur y Costa Sur, entre 1858 y 1865, estuvieron conformadas por un número de entre 20 y 50 que llegó por momentos a más de 120 personas (ver en Bagaloni 2015). Esta variabilidad dependía de los contextos políticos y militares del momento, así como del tamaño de origen, es decir, la cantidad de jefes y oficiales, de personas que componían las tropas de línea profesionales y las tropas de milicias civiles (guardias nacionales), y de población civil, como los familiares (mujeres, niños, ancianos), comerciantes, trabajadores rurales y parcialidades indígenas instaladas por medio de tratados pacíficos con el gobierno (Bagaloni y Pedrotta 2018). Para el año 1864, la frontera Costa Sur, al mando del coronel Machado, tenía 550 hombres de línea de las dos armas en una extensión de 35 leguas.7 En siete leguas, entre el FM y FTS, se contabilizaron 280 hombres (Memoria de Guerra y Marina 1864:72-73). Si se suman el resto de los pobladores, ya que solo se trata de la tropa, este número se eleva notablemente. Asimismo, para 1867, la línea oficial de frontera siguió su avance hasta el arroyo Quequén Salado, encontrándose oficialmente en funcionamiento el fortín Tres Arroyos (seis leguas al sur de FTS) con un teniente a su cargo y tres soldados (Memorias de Guerra y Marina, 1867). Igualmente, Thill y Puigdomenech (2003:681) registran el funcionamiento de FM durante la década de 1870. Por ejemplo, en 1871 estuvo a cargo de un capitán, un teniente, un sargento y 15 guardias nacionales que vigilaban el campo y cuidaban la caballada. Lo mismo se supone para FP1 que, por su ubicación estratégica -camino de Tandil a Bahía Blanca-, continuó funcionando como posta.

Además de las tareas defensivas, las guarniciones militares realizaban una variedad de ac tividades que incluían la preparación y consumo de alimentos, el mantenimiento de la estructura del fortín y limpieza, cuidado de la caballada, reparación y mantenimiento de herramientas, caza de animales, entre muchos otros (Bagaloni 2014, 2015; Bagaloni y Pedrotta 2018). En FP1 la distribución diferencial de ciertos artículos permiten pensar en un uso del espacio pautado social mente, de acuerdo a jerarquías sociales y/o rangos de poder. Por ejemplo, tanto en el montículo como en el foso se registró una mayor diversidad de bebidas alcohólicas, algunas de fina calidad como botellas de vino y/o champagne de Burdeos, así como la única vajilla de mesa (loza) hallada en toda la localidad. En cambio, en las transectas efectuadas en los sectores periféricos, lugar de ocupación de la tropa, se hallaron exclusivamente botellas de gres de ginebra. Sería esperable que un jefe de alto rango, como Machado y/o sus pares militares, tuvieran acceso a determinadas bebidas y objetos que implicarán hábitos más “elegantes y modernos”, como degustar un buen vino o tomar té en una taza de loza inglesa. Mientras que el resto de la tropa, dentro y fuera, se conformaría con hábitos más populares y comunitarios como la toma de ginebra y/o mate. En este sentido, Andrade Lima (1995) analizó cómo los cambios en las modas de determinados ítems en la vajilla de uso cotidiano representan no solo hábitos de consumo, sino que, fundamentalmente, simbolizan estructuras de poder dentro y fuera del ámbito doméstico. Estos marcan espacios simbólicos definidos en las dialécticas sociales. Es en estos aspectos donde se hace visible el concepto de habitas de manera significativa y explicativa, en tanto que, a partir de estas prácticas descriptas y deducidas (prevalencias, cantidades, distribución del registro de lozas arqueológicas) se puede inferir cómo el uso, a través de la elección o imposición de determinadas materialidades, puede dar cuenta de los condicionamientos asociados a una clase particular de circunstancias de existencia, que funcionan como principios generadores y organizadores de esas prácticas y representaciones (Bourdieu [1980] 2008). Esta idea también se sostiene si se consideran los distintos documentos (entre 1858 y 1865) consultados en la sección “Frontera Sud y Costa Sud contra los Indios” del Servicio Histórico del Ejército que dan cuenta, a través de la correspondencia oficial -más de una veintena cartas, informes, partes-, principalmente entre el coronel Benito Machado que escribe desde el FP1 y el Ministro de Guerra y Marina, Gral. Juan A. Gelly y Obes, de la presencia de este coronel y otros, de la dinámica y de algunos sucesos ocurridos en este fortín (Bagaloni 2015). Una situación similar de estadía esporádica por parte de Machado u otros militares de carrera que oficiaban en la frontera Costa Sud (por ej. los coroneles Álvaro Barros y Antonio López Osornio, capitán Mariano Paunero, el Teniente 1ro Federico A. Farias, el Teniente 2do- Mariano Portello y el Teniente 2do de Batallón 7mo de Línea Juan A. Ortiz), podría estar dándose en FTS donde la vajilla decorada se encontró en el montículo y solo fragmentos de un plato liso por fuera de este, y dónde aún no se ha registrado correspondencia oficial enviada desde este punto.

Machado, como se mencionó anteriormente, estuvo a cargo de estos fortines durante la década de 1860, los recorría y se asentaba alternadamente según los datos recabados de su foja de servicio (Legajo 7312, Archivo General del Ejército, 1913, gentileza del Dr. L. Canciani). Además, constituyó una figura importante en la frontera sur y costa sur bonaerense como líder político y militar, con un rol fundamental, tanto por las relaciones amistosas que entabló con distintos líderes indígenas (p.e. Calfucurá, Calefukién) como por sus funciones de comandante en jefe militar en relación directa con la tropa de línea y las guardias nacionales. En los espa cios fronterizos, la débil presencia del estado alimentó el desarrollo de vínculos personales a la hora de definir y regular las relaciones sociales (Canciani 2012). En este sentido, sus lazos de parentesco político con diversas familias “notables” (López de Osornio, Figueroa, Montenegro) y estancieros influyentes (José Ciriaco, Sulpicio Gómez, entre otros) de la zona de Tandil y de la Costa Sur le permitieron la disponibilidad de metal, el acceso a tierras y a distintos bienes (por ej. caballos para sus milicias) y a comerciantes (Canciani 2012). Además de su relación estrecha con líderes políticos-militares de relevancia provincial (coronel Ignacio Rivas, comandante de la frontera Sur) y nacional (Bartolomé Mitre, ministro de Guerra, gobernador de Buenos Aires y presidente de la nación).