INTRODUCCIÓN

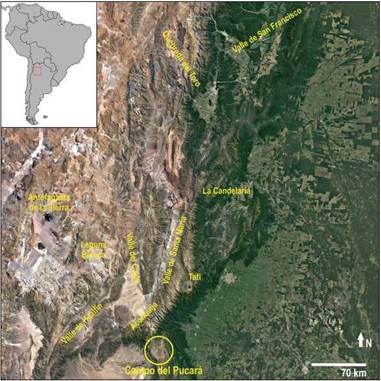

Este trabajo procura comprender la producción alfarera de los grupos humanos que habitaron los sitios Alamito durante los primeros siglos d.C., en la región de Campo del Pucará (provincia deCatamarca, Argentina) (figura 1). Las manufacturas, en este caso la alfarería, son parte constitutivade las sociedades humanas, conforman un savoir faire o maniera de hacer objetos que implica lastécnicas y sus procesos de producción, es decir, está compuesto tanto por las materias primas, lasfuentes de energía, las herramientas y la planificación (Stark 1999) -necesarias para la confecciónde un determinado bien-, así como también por las habilidades incorporadas y el conocimientopráctico (Mauss 1979 1935, Lemonnier 2002 1993) que deben tener las artesanas y artesanos.Además, se piensa que en las sociedades de pequeña escala -como las aquí analizadas- esta cognición práctica se proyecta también como un medio para la transmisión del conocimiento social. Enparticular, las evidencias etnográficas sobre la transmisión de rasgos culturales en la produccióncerámica han detectado que ésta conlleva creencias espirituales, ordenamiento mítico, ideas sobrediferencias de identidad, etc. (Miller 1985; Gosselain 1992, 1999; Hosler 1996). Las dimensioneseconómicas, sociales, rituales, mágicas y políticas de los procesos técnicos están mayormenteexpresadas en metáforas que dan sentido al mundo (Lemonnier 2002 1993; Tilley 1999; Stark1999). Los objetos así elaborados sirven como fuente de representaciones para la constitución dela identidad social, por la utilización diferencial de tales cosas según dimensiones como el sexo,la edad o la posición en el entramado social (Bourdieu 2007 1980; Tilley 1999). Además, laimportancia cultural de los estilos técnicos se manifestaría fuertemente en sociedades orales, comolas que habitaron Campo del Pucará durante los primeros siglos d.C. El traspaso generacional deestos saberes sobre el uso de materias primas y herramientas, las secuencias operativas y lashabilidades ofrecen al pensamiento oral un anclaje material útil para su transmisión a lo largodel tiempo, ya que está fuertemente relacionado con el mundo vital humano (Ong 2006 1982).

Los estilos técnicos serían, entonces, parte del andamiaje dóxico de las sociedades, es decir, de ese "conjunto de presupuestos inseparablemente cognitivos y evaluativos cuya aceptación resulta implícita por el hecho de pertenecer a él" (Bourdieu 1999 1997:134). Los sujetos socialesestán inmersos en esos conceptos culturales que rigen la visión del mundo, ya que el sujeto naceen una sociedad constituida. Para que estos estados sean operativos deben ser por definición inconscientes, aunque en ciertas circunstancias los sujetos puedan reflexionar sobre estos aspectos.Como estos principios sociales son transferidos de generación en generación, es posible hablarde regularidades, es decir, manifestaciones materiales que se producen con cierta frecuenciaestadísticamente mensurable. Estos principios sociales "asociados a una clase particular decondiciones de existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles... principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones ... objetivamenteregulados y regulares sin ser el producto de la obediencia a reglas" (Bourdieu 2007 1980:86).Por estas razones, lograr el conocimiento práctico para la confección de enseres cerámicos habría implicado incorporar a través de un sistema de enseñanza informal los gestos técnicos y lapráctica como método de aprendizaje, el cual paralelamente comunicaría valores sociales. Estasregularidades técnicas trasmitidas a través del tiempo de forma práctica conformarían "un sistemade esquemas incorporados que, constituidos en el curso de la historia colectiva, son adquiridosen el curso de la historia individual y funcionan en la práctica y para la práctica (y no para unosfines de puro conocimiento)" (Bourdieu 1988 1979:478).

En última instancia, entender estos posibles hábitos de producción permitirá una aproximación al conocimiento de las sociedades que estudiamos. Las comunidades que habitaron el Campo del Pucará en los primeros siglos d.C. son conocidas por las particulares formas que tienen susconfiguraciones espaciales. Según Núñez Reguerio (1998), estas poblaciones poseían un patrónde asentamiento común compuesto por una aparente depresión central (patio central), un anillosobreelevado causado por distintas estructuras monticulares (recintos) -generalmente ovaladas,ocasionalmente circulares- que lo bordean y limitan, cuyos ejes se orientan a la "depresión central".A su vez, en esta estructuración espacial se distinguen dos montículos (plataformas) ubicadosgeneralmente en la parte occidental del anillo con orientación norte-sur de sus ejes mayores,delimitados con cuatro paredes de piedras y los restantes montículos. Al oeste de este anillo, seencuentra en forma constante un montículo (basurero) de grandes dimensiones, tanto en extensióncomo en altura, con abundantes restos materiales en superficie (Núñez Reguerio 1998:figuras 7, 8,9,10, 11, 12, y 13). También, este patrón arquitectónico particular se destaca tanto por el registroarqueológico relacionado con el abandono de las estructuras habitacionales como porque no hasido observado en otras partes del Noroeste argentino (Gordillo y Leiton 2015). Los fechadosradiocarbónicos obtenidos en el área han determinado que estas ocupaciones humanas tuvieronlugar durante los primeros siglos d.C. (Angiorama 1996-98).

A lo largo de las décadas posteriores a las excavaciones, los estudios alfareros resultaron en una clasificación tipológica y estuvieron enfocados en resolver, principalmente, problemáticasreferentes a la cronología relativa de las ocupaciones humanas del área. Así, a principios de ladécada de 1970 se establecieron tipos cerámicos en relación con la presencia o ausencia de diseñosplásticos. De esta forma, se conformó un conjunto caracterizado por no tener tratamientos estéticos,pero con una amplia variabilidad granulométrica de las inclusiones entre los distritos tipos quelo integran: Alumbrera Ordinario, Caspicuchuna Ordinario, Ojo de Agua Ordinario, AlumbreraMonocromo Rojo, Alumbrera Pulido, Ciénaga Gris Liso, Ciénaga Anaranjado Liso, Condorhua-si Monocromo Rojo. Por otro lado, se configuraros dos series relacionadas con la presencia derepresentaciones incisas (Aconquija Inciso y sus variantes, Alumbrar Inciso, Campo del PucaráInciso, Caspicuchuna Inciso, Ciénaga Inciso y sus variantes) o por el uso de la técnica de la pintura(Alumbrera Líneas Paralelas, Alumbrera Pintado, Alumbrera Post-cocción, Alumbrera Tricolor,Caspicuchuna Blanco sobre Ante, Caspicuchuna Negativo, Ciénaga Negro sobre Ante, CiénagaNegro sobre Crema, Ciénaga Rojo sobre Ante, Condorhuasi Blanco sobre Rojo, CondorhuasiPolícromo y Condorhuasi Rojo sobre Ante). Estos tipos cerámicos con diseños plásticos tambiénpresentan variabilidad granulométrica entre ellos (Núñez Reguiro 1998).

A pesar de este ordenamiento, poco se conoce sobre cómo elaboraban sus vasijas las arte-sanas y artesanos que habitaron estos poblados Alamito. La investigación aquí planteada tiende a superar esta clasificación tipológica analizando las pastas cerámicas por medio del estudiopetrográfico, con el objetivo de aproximarnos a las técnicas alfareras. Así, se procura poner demanifiesto las regularidades y variabilidades existentes, a partir de las cuales se podrá contribuiral conocimiento de los antiguos modos de hacer vasijas que poseyeron las alfareras y alfareros de las antiguas sociedades que habitaron estas aldeas en los primeros siglos d.C., es decir, duranteel Período Formativo.

Finalmente, este trabajo propone, además, poner en valor una antigua colección arqueológica depositada en el Museo de Antropología de Córdoba, en tal sentido este tipo de estudios contribuyen a una de las funciones que ha sido encomendada a los museos como "institucionesque rescatan, investigan y valorizan ... la realidad pasada y presente" (Pérez Gollán y Dujovne,1995:120). Es decir, que la investigación también pretende revalorizar los fondos museísticos através del estudio de una colección vapuleada por los avatares político-sociales producidos porlos golpes militares de 1966 y 1976 en la República Argentina (Núñez Regueiro 1998: XXIX).

MUESTRA Y METODOLOGÍA

La selección de la muestra cerámica estuvo orientada a comprender la producción del universo estilístico de la alfarería de los sitios Alamito. Ésta se conoce a partir de las distintas excavacionesrealizadas por Víctor Núñez Regueiro entre los años 1957 y 1966. Actualmente, parte de esascolecciones se encuentran depositadas en el Museo de Antropología de la Universidad Nacionalde Córdoba. De ese acervo, se analizaron 1801 fragmentos, entre los que se seleccionaron los 55que conforman la muestra analizada (tabla 1). Con el objetivo de testear la variabilidad estilístico-morfológica de estos tiestos, se atendieron variables como la procedencia, los tipos cerámicos,el número mínimo de vasijas (NMV) y las familias de fragmentos. Las distintas procedencias seregistraron a partir de la información disponible en el depósito del Museo de Antropología. Laclasificación tipológica se alcanzó a través de los lineamientos establecidos por Núñez Regueiro(1998) para el área de Campo del Pucará y una actualización propuesta para el área de la faldaoccidental del Aconquija (Bugliani 2008; Pereyra Domingorena 2012, 2015). La clasificaciónmorfológica de las vasijas reconstruidas siguió los criterios morfométricos especificados por Balfety otros (1983). Esta tipología clasificatoria se adaptó a las características propias de la muestray variantes en el interior del tipo morfológico, teniendo en cuenta consideraciones en relacióncon el tamaño, la simetría, la presencia de asas y otras características que permitieron determinardiferenciaciones (Bugliani 2008). Además, se utilizó el concepto de familia de fragmentos talcomo lo definiera Orton y otros (1997). Es así que se pudo constituir una muestra que representalos tipos cerámicos establecidos en el área y se tuvo en cuenta que los fragmentos perteneciesena distintos recipientes, para asegurar la expresión de la posible variabilidad petrográfica de laspastas cerámicas.

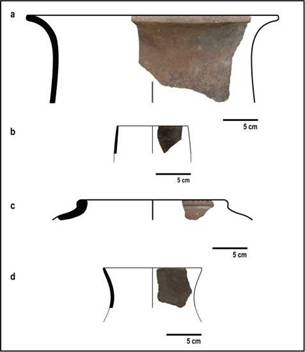

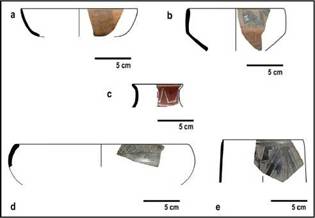

De esta manera los 55 fragmentos seleccionados corresponden a tipos cerámicos como Condorhuasi Polícromo, Río Diablo, Ciénaga Pintado y otros estilos cerámicos del Período For-mativo (tabla 1). La figura 2 ilustra algunos de los tiestos que conforman la muestra: a) M-01: Grispulido Inciso (pertenece a un fragmento de un jarro o jarra de estilo Río Diablo, posiblemente secorresponda a una variante del tipo Ciénaga Inciso; b) M-06: Condorhuasi (posiblemente Con-dorhuasi Rojo sobre Blanco); c) M-15: Ante Alisado Inciso (¿Alpatauca?¿Alumbrera Inciso?); d)M-22: Gris Pulido Inciso; e) M-24: Gris Pulido Inciso; f) M-29: Ordinario (fragmento de una ollacon tizne en la superficie externa); g) M-38: Ciénaga Negro sobre Crema; h) M-45: AlumbreraLíneas Paralelas; i) M-46: Alumbrera Tricolor. Además, se pudieron reconocer 9 recipientes que se corresponden a distintas morfologías. En las figuras 3 y 4 se pueden observar las siluetas de las piezas reconstruidas: 3a) olla ordinaria alisada (M-54); 3b) jarra Gris Pulida Incisa (M-17);3c) olla Condorhuasi Blanco sobre Rojo (M-47); 3d) jarra Alumbrera Líneas Paralelas (M-43);4a) cuenco con diseños sólidos en pintura negra sobre el fondo beige de la pasta (Ciénaga Negrosobre Ante) (M-10); 4b) cuenco con punto angular y pintura negra sobre el fondo beige de la pasta(Ciénaga Negro sobre Ante) (M-37); 4c) jarrito Condorhuasi Polícromo (M-41); 4d) escudilla grispulida incisa (M-53); 4e) jarro gris-negro pulido inciso (M-49). Otros fragmentos no han servidopara determinar siluetas, pero corresponderían a recipientes cerrados -quizá ollas- con restos dehollín en sus superficies externas.

De cada uno de los 55 tiestos se confeccionó una sección delgada de la pasta (30 pm de espesor) para su análisis en un microscopio de polarización Leica DM EP con accesorio fotográfico y platina graduada para point counting. Para cada corte delgado se obtuvo una caracterizacióncuantitativa y composicional de las pastas cerámicas.

El procedimiento instrumentado en este estudio incluyó cuatro fases. En primer lugar, se clasificaron las estructuras de los fondos de pastas (Courtois 1976) y su análisis textural (Midd-leton et al. 1991). La segunda fase consistió en la determinación mineralógica1 de las inclusionesmayores a 15 pm (granulometría limo medio). Estas se clasificaron en cristaloclastos, es decir,fragmentos de cristales o cristales de minerales individuales y fragmentos de rocas -litoclastos-,los cuales pueden tener un origen ígneo (volcánico o plutónico), sedimentario o metamórfico;además, se observaron otros elementos como minerales opacos, vidrio volcánico, nódulos dearcilla y tiesto molido. Las formas y hábitos fueron clasificados de acuerdo a las cartillas utilizadas en sedimentología y para los tamaños de las inclusiones se utilizó la escala de clasificacióngranulométrica de Wentworth (ambas tomadas de Adams y otros 1997 1984). En la tercerafase, se reconocieron y clasificaron las cavidades (poros y oquedades) presentes en las pastas.Se describió su abundancia, tamaños y formas. La cuarta, y última fase, consistió en el cálculoporcentual de los componentes que integran la pasta (matriz, inclusiones y cavidades). Para ellose efectuó un conteo mínimo de 300 puntos (point counting) por corte delgado, aplicándose elmétodo de intercepción múltiple (múltiple interseption). Cada sección delgada fue "barrida" deizquierda a derecha (a intervalos de 1 mm), registrándose -en la intersección de los hilos delocular y a una magnificación de 100x- la matriz, el tipo de inclusión no plástica o la cavidadpresente. Durante esta etapa además se examinaron las formas y tamaños tanto de las inclusionesno plásticas como de las cavidades, utilizando para ello la escala micrométrica del microscopioy considerando su eje máximo. El conteo se realizó en forma manual mediante escala graduadaagregada como accesorio a la platina giratoria del microscopio de polarización. En suma, elprocedimiento implementado permitió caracterizar la pasta cerámica mediante la descripciónde las estructuras de fondo de la matriz arcillosa y la cuantificación e identificación tanto de losmateriales no plásticos como de las cavidades.

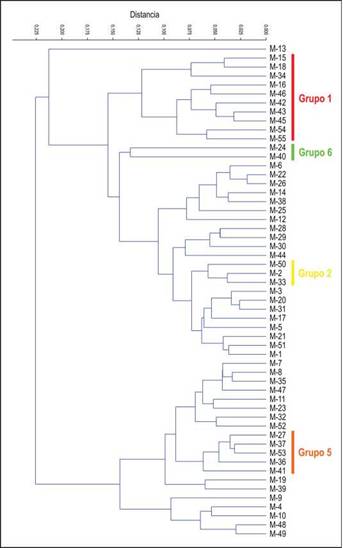

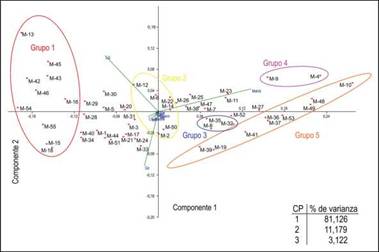

Se ensayó de modo exploratorio un ordenamiento de la muestra mediante el Análisis de Conglomerados (cluster analysis) provisto por el programa PAST versión 2.17 (Hammer et al.2001). Para dicha prueba estadística se utilizaron los valores en porcentaje obtenidos mediantepoint counting. Para cada sección delgada, se consideraron 13 variables cuantitativas: matriz(Mz), cavidades (Cv), cuarzo (Qz), feldespato potásico (FK), plagioclasas (Pg), biotita (Bi),muscovita (Mu), anfíboles y/o piroxenos (A/P), minerales opacos (Op); litoclastos graníticos ogranodioríticos (LG), litoclastos de esquisto (Eq), litoclastos volcánicos (LV), vidrio volcánico(VV) (tabla 2). Otras variables tales como microclino, granate, turmalina, arenisca, carbonatosy tiesto molido no fueron consideradas por tener una presencia esporádica e ínfima en algunasmuestras. El análisis de conglomerados se realizó utilizando el algoritmo de pares agrupadoscon medida de distancia euclidiana (Shennan 1992 1988). De esta prueba, se obtuvo un coeficiente de correlación cofenética de 0,6663, siendo el fenograma resultante una representaciónpoco confiable de la matriz de distancia (figura 5). Ante este resultado inesperado, se realizó unAnálisis de Componentes Principales (ACP) con las mismas variables utilizadas para el análisisde conglomerados y con el programa estadístico antes mencionado. El resultado de este segundoensayo presentó una distribución de las muestras que no permite segregar cabalmente agrupaciones en el conjunto cerámico estudiado (figura 6). Por lo tanto, las asociaciones discriminadas enambas pruebas no fueron concluyentes para la conformación de los tipos de pastas, aunque estametodología estadística sí ha servido en otras investigaciones (Cremonte 1996; Pereyra Domingorena 2012, 2015; Puente 2012; Cremonte et. al. 2016; De Feo y Pereyra Domingorena 2018;Pereyra Domingorena y Bugliani 2019; Gasparoti y Escola 2020). Se piensa que esta situaciónse debe a la homogeneidad de los materiales no plásticos - principalmente por los componentescuarzo y litoclastos graníticos- que forman parte de las pastas analizadas y que, en el caso delanálisis de componentes principales, representan las variables de mayor peso en su conformación.

Aunque los resultados de las pruebas estadísticas no hayan agrupado a la totalidad o a una gran mayoría de las muestras, los datos han permitido concebir un cimiento para guiar la configuración de un ordenamiento de los ejemplares examinados. Junto con esta base, los resultadosobtenidos en los estudios previos antes mencionados de áreas vecinas del Noroeste argentino, yla combinación tanto de los atributos cualitativos registrados en la muestra analizada (estructurade fondo, formas y tamaño de las inclusiones) como de rasgos cuantitativos (porcentaje de matriz,cavidades y tipos de inclusiones) permitieron clasificar las pastas en gruesas, medias y finas -segúnla combinación del tamaño de las inclusiones y su abundancia- y configurar seis agrupamientostentativos en el conjunto estudiado.

Figura 6: Gráfico del Análisis de Componentes Principales y los ejemplares asignados a los grupos de pasta de forma estadística.

UNA CLASIFICACIÓN DE LAS PASTAS CERÁMICAS

Los seis grupos de pastas, que a continuación describiremos, corresponden a un ordenamiento establecido por las características cualitativas y cuantitativas registradas en cada corte delgado, por lo que es una clasificación independiente de otras aplicadas a la cerámica, como serla estilística (Culbert y Rands 2007).

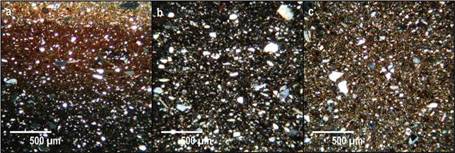

El Grupo 1 (M-1, 3, 5, 13, 15, 16, 18, 20, 28, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55 tablas 1 y 2 y figuras 5, 6 y 7) está integrado por pastas gruesas que presentan como material no plástico: cuarzo(7%-18,5%), feldespato potásico (0,5%-5,5%), plagioclasas (0,2%-2%), microclino ( 0,8%),biotita (0,2%-5,3%), muscovita (0,6%-5%), anfíboles-piroxenos ( 0,4%), litoclastos graníticos(9%-30%), esquisto ( 3,5%), litoclastos volcánico ( 1,1%), trizas volcánicas ( 0,2%) y mineralesopacos ( 1,3%). Las inclusiones oscilan entre 35% y 45% del total de la pasta y principalmentecorresponden a agregado de una arena no seleccionada, cuya granulometría oscila entre limomedio y canto pequeño (15 pm- 4000 pm). Las texturas de estas pastas se destacan por presentarestructura de fondo pseudolepidoblástica, algo microgranosa. La matriz ocupa entre 47% y 60%del total de la pasta. Las inclusiones tienen formas subangulares y subredondeadas. Las cavidades representan entre 3% y 12%. La coloración castaña del fondo de pasta estaría indicando elcarácter oxidante de la cocción.

Tabla 1: Muestras cerámicas analizadas, tipos cerámicos asignados, procedencias de los fragmentos y grupos de pasta asociados.

El Grupo 2 (M-2, 6, 12, 14, 17, 21, 22, 33, 50 tablas 1 y 2 y figuras 5, 6 y 8) está conformado por pastas gruesas de densidad moderada que presentan como material no plástico: cuarzo (9,5%-20%), feldespato potásico (0,6%-3,6%), plagioclasas ( 0,9%), microclino ( 0,4%), biotita(0,7%-3 ,6%), muscovita (0,6%-2,7%), anfíboles-piroxenos ( 0,8%), litoclastos graníticos (6,7%-4,6%), esquisto ( 0,9%), litoclastos volcánico ( 0,3%), trizas volcánicas ( 0,3%), mineralesopacos ( 1,3%). Las inclusiones oscilan entre 28% y 35% del total de la pasta y principalmentecorresponden a agregado de una arena no seleccionada, cuya granulometría oscila entre limomedio y arena muy gruesa (15 pm-2000 pm). Las texturas de estas pastas se destacan por presentar estructura de fondo pseudolepidoblástica, algo microgranosa. La matriz ocupa entre 59%y 67% del total de la pasta. Las inclusiones tienen formas subangulares y subredondeadas. Lascavidades representan entre 3% y 12%. La coloración castaña del fondo de pasta estaría indicandoel carácter oxidante de la cocción.

Tabla 2: Elementos no plásticos de las muestras analizadas por el método petrográfico, representados en porcentaje. Qz) cuarzo; Fk) feldespato potásico; Pg) plagioclasas; Mr) microclino; Bt) biotita; Ms) muscovita; AP) anfibol-piroxeno; LG) litoclasto granítico; Es) esquisto; LV) litoclasto volcánico; VV) vitroclastos; Op) minerales opacos.

El Grupo 3 (M-8, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 47 tablas 1 y 2 y figuras 6 y 9) está configurado por pastas gruesas y medias que presentan como material no plástico: cuarzo (9%-15%), feldespato potásico ( 2,5%), plagioclasas ( 1,25%), biotita (0,7%-6%), muscovita (0,5%-2,3%),anfíboles-piroxenos ( 0,6%), litoclastos graníticos (0,9%-15,7%), esquisto ( 1,6%), litoclastosvolcánico ( 0,9%), trizas volcánicas ( 0,9%), minerales opacos ( 1,5%). Las inclusiones oscilanentre 20% y 36% del total de la pasta y principalmente corresponden a agregado de una arenaseleccionada de granulometría gruesa, entre 500 pm y 2000 pm (arena gruesa-arena muy gruesa).Las texturas de estas pastas se destacan por presentar estructura de fondo microgranosa, algo pseu-dolepidoblástica. La matriz representa entre 55% y 73% del total de la pasta. Las inclusiones tienenformas subangulares y subredondeadas. Las cavidades son escasas, constituyendo entre 2,3% y8,4%. Esto podría estar señalando el carácter resistente de estos recipientes. La coloración castañaclara del fondo de pasta estaría indicando que las piezas fueron cocidas en ambiente oxidante.

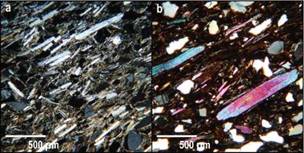

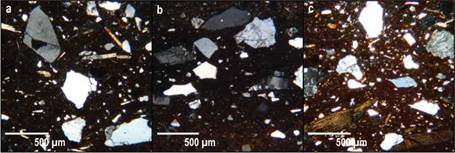

El Grupo 4 (M-4, 7, 9, 11, 38, 51 tabla 1 y 2 y figuras 6 y 10) está compuesto por pastas medias que presentan como material no plástico: cuarzo (4,6%-18%), feldespato potásico (0,6%-4,4%), plagioclasas ( 1,1%), biotita (0,3%-3%), muscovita (0,3%-2,8%), anfíboles-piroxenos( 0,5%), litoclastos graníticos (2,4%-9,8%), esquisto ( 0,2%), litoclastos volcánico (0,9-2,5%),trizas volcánicas ( 0,9%), minerales opacos ( 0,6%). Las inclusiones oscilan entre 11% y 37%del total de la pasta y principalmente corresponden a agregado de un sedimento seleccionado degranulometría media, entre 250 pm y 1000 pm (arena media-arena gruesa). Las texturas de estaspastas se destacan por presentar estructura de fondo criptofilitosa, algo pseudolepidoblástica. Lamatriz representa entre 57% y 85% del total de la pasta. Las inclusiones tienen formas subangulares y subredondeadas. Las cavidades son escasas, constituyendo entre 3,4% y 6,3%. Esto podríaestar señalando el carácter resistente de estos recipientes. La coloración castaña rojizo oscuro delfondo de pasta estaría indicando que las piezas fueron cocidas en ambiente oxidante.

El Grupo 5 (M-10, 19, 27, 36, 37, 39, 41, 48, 49, 52, 53 tablas 1 y 2 y figuras 5, 6 y 11) está conformado por pastas finas que presentan como material no plástico: cuarzo (6%-20%),feldespato potásico (0,2%-3%), plagioclasas ( 1%), microclino ( 0,5%), biotita (0,5%-3%),muscovita (0,2%-2%), anfíboles-piroxenos ( 0,4%), esquisto ( 0,3%), litoclastos graníticos (4,2%), litoclastos volcánicos ( 0,5%), trizas volcánicas ( 0,9%), minerales opacos ( 1%). Lasinclusiones oscilan entre 8% y 29% del total de la pasta y principalmente corresponden a agregadode una arena seleccionada de granulometría fina, entre 30 pm-250 pm (limo medio-arena fina).Aunque también se observaron algunos clastos de mayor tamaño. Las texturas de estas pastasse destacan por presentar estructura de fondo pseudolepidoblástica algo criptofilitosa. La matrizrepresenta entre 68% y 89% del total de la pasta. Las inclusiones tienen formas subangularesy subredondeadas. Las cavidades son escasas, constituyendo entre 1% y 9%. Esto podría estarseñalando el carácter resistente de estos recipientes.

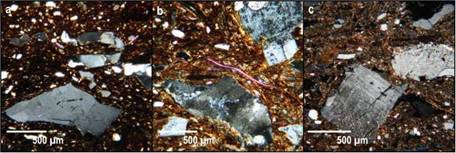

El Grupo 6 está conformado hasta el momento por dos pastas gruesas (M-24, 40 tablas 1 y 2 y figuras 5 y 12) que se destacan por presentar una abundancia relativa de biotita (1,6%-5,4%) ymuscovita (6,3%-12,5%). Se registraron además de estas inclusiones, cuarzo (11%-13%), feldespatopotásico (0,3%-2%), plagioclasas (1%-3,5%), litoclastos graníticos (4,8%-9,7%) y minerales opacos( 0,2%). Además, la muestra 40 tiene 7% de esquisto. Las inclusiones oscilan entre 36% y 44%del total de la pasta. En la muestra 40, los elementos no plásticos se corresponden a un agregadode una arena no seleccionada cuya granulometría oscila entre 30 pm-4000 pm (limo medio-cantopequeño). En cambio, la muestra 24 tiene una granulometría predominante que oscila entre 250pm y 1000 pm (arena media-arena gruesa), es decir, posiblemente la ollera u ollero haya usadouna arena seleccionada como temperante. Las texturas de estas pastas se destacan por presentarestructura de fondo pseudolepidoblástica. La matriz representa entre 52% y 58% del total de lapasta. Las inclusiones tienen formas subangulares y subredondeadas. Las cavidades son escasas,constituyendo entre 5% y 6%. Esto estaría señalando el carácter resistente de estos recipientes.

DISCUSIÓN

El Grupo 1 reúne los fragmentos que tienen pastas gruesas con abundantes inclusiones con las que se elaboraron recipientes asignables a distintos tipos cerámicos como Gris Pulido Inciso,Ante Alisado Inciso, Blanco sobre Rojo e Inciso, Ordinario Alisado, Ordinario Alisado Incisoy Pintado, Ordinario Alisado de Pared Delgada, Ordinario Alisado Inciso de Pared Delgada,Ordinario Pintado, Alumbrera Líneas Paralelas, Alumbrera Post-cocción, Alumbrera Tricolor.Comparativamente, tiene semejanzas con las pastas gruesas de la tradición Tafí (Cremonte 1996)y la tradición alfarera del sur de los valles Calchaquíes (Pereyra Domingorena 2012, 2015).

El Grupo 2 se caracteriza por aunar las pastas con densidad moderada, en las que se registraron inclusiones de un amplio rango granulométrico, es decir que las alfareras y alfareros habrían utilizado arenas no seleccionadas para incorporar a las arcillas. Estas pastas fueron observadas enfragmentos de los tipos Condorhuasi, Gris Pulido Inciso, Rojo Sobre Ante, Alumbrera Pintado yOrdinario Alisado. Este patrón de pasta también fue registrado en los yacimientos arqueológicosdel Período Formativo del faldeo occidental del Aconquija, el valle del Cajón y el valle de SantaMaría (Pereyra Domingorena 2012, 2015; Pereyra Domingorena y Bugliani 2019).

El Grupo 3 está constituido por pastas con elementos no plásticos grandes, pero poco abundantes, es decir que se habría utilizado una arena gruesa seleccionada para las manufacturas de estos recipientes, los cuales fueron clasificados como Condorhuasi, Ordinario Alisado y OrdinarioPintado. Un modo de pasta similar se ha detectado también en la tradición alfarera del sur de losvalles Calchaquíes (Pereyra Domingorena 2012, 2015).

La presencia de inclusiones de esquisto (en baja proporción relativa), entre los casos de los grupos 1, 2 y 3, podría estar indicando que estas vasijas fueron manufacturadas de manera localen el área de Campo del Pucará, correspondiendo quizá a materiales líticos del sustrato geológicodel área (González Bonorino 1950). Esta hipótesis de trabajo deberá se contrastada con estudiosde arenas locales y conformación de series cerámicas experimentales.

En el Grupo 4 se reconocieron fragmentos Gris Pulido, Ciénaga Negro sobre Crema, Ciénaga Negro sobre Ante, Baño Blanco Pulido Inciso, Ordinario Alisado Pared Delgada. Este patrón depastas es semejante a los modos de pastas con inclusiones de granulometría arena media registrados en Tafí (Cremonte 1996) y el sur de los valles Calchaquíes (Pereyra Domingorena 2012,2015; Pereyra Domingorena y Bugliani 2019).

El Grupo 5 reúne pastas finas en las que se usó temperante de arena muy fina para realizar el barro para manufacturar los recipientes. Se elaboraron con este tipo de pasta vasijas asignadasa los tipos Ciénaga Negro sobre Ante, Gris Pulido Inciso, Gris Pulido Grabado, Negro PulidoInciso, Condorhuasi Polícromo y Ordinario Pintado. Estas pastas finas están emparentadas conotras producciones del Noroeste argentino como las catalogadas en el sur de los valles Calcha-quíes (Pereyra Domingorena 2012, 2015; Pereyra Domingorena y Bugliani 2019) y el valle deTafí (Cremonte 1996). El aumento de muestras cerámicas analizadas petrográficamente de sitiosAlamito podría reconfigurar este agrupamiento de las pastas finas.

El grupo 6 está asociado a fragmentos del tipo Gris Pulido Inciso (M-24, figura 2.e) y del tipo Ordinario Alisado. Las pastas con abundancia de micas registradas por petrografía, hasta el momento, están vinculadas mayormente con "los estilos Inca Provincial, principalmente Inca Rojo y Blanco, Inca Indeterminada, ordinaria y ollas con pie de compotera Caspinchango"(Marchegiani 2012:86); con un fragmento Santa María Negro sobre Crema (Cremonte y Pereyra Domingorena 2013), hallado en el sitio de Tambo de Angastaco; con cerámica de estilos SantaMaría (Castellanos et al. 2019); y con el conjunto Micáceo detectado en Peña del Medio (Puente2020). Esto parecería obedecer a un fenómeno técnico del Período Tardío y de la dominaciónincaica. Sin embargo, algunas muestras correspondientes al grupo petrográfico 8 de Antofagastade la Sierra (Gasparoti y Escola 2020) y los casos aquí analizados podrían sugerir que este tipoparticular de pasta ya se estaba usando en el Período Formativo. En tal caso, habría que examinarel tipo cerámico Alumbrera Ordinario descripto para los sitios Alamito que presentaría -según lasobservaciones macroscópicas- abundante micas en sus pastas (Núñez Regueiro 1998). Estudiosposteriores, que involucren mayor cantidad de muestras de tipos cerámicos de los períodos Formativo, Tardío y de momentos de la ocupación incaica y de distintas áreas del Noroeste argentino,podrán profundizar el conocimiento sobre esta particular forma de elaborar los barros alfarerosprehispánicos.

Las pastas cerámicas de los sitios Alamito, aquí estudiadas, se caracterizan por tener una mayor abundancia relativa -en comparación con otros tipos de pastas del Período Formativo del Noroesteargentino- de material no plástico de granulometría limo grueso-arena muy fina (30 pm-125 pm).Esto hace suponer que, quizá, las antiguas alfareras y alfareros usaron arcillas con un contenidonatural de material no plástico fino relativamente mayor al registrado en áreas vecinas (PereyraDomingorena 2012, 2015). Esta idea también se refuerza porque se observan en los nódulos dearcillas -reconocidos en algunos de los cortes- inclusiones muy pequeñas. Los agrupamientostentativos, cuyos atemperantes mayoritarios están representados por cristaloclastos de cuarzo ylitoclastos graníticos -a excepción del Grupo 6- y que presentan, en algunos ejemplares, una bajaproporción relativa de inclusiones de esquisto podrían corresponder entonces a una tradición demanufactura del área del Campo del Pucará. Se habría conformado así una manera particular dehacer objetos que implicó saber sobre las fuentes de abastecimiento de arenas, arcillas y leñas;conocer estas cinco recetas para la preparación de los barros; la destreza para el levantado depiezas; la experticia con pulidores, herramientas para hacer incisiones y grabados, pinceles; etc.,es decir, el proceso productivo, las habilidades y el conocimiento práctico (Mauss 1979 1935;Lemonnier 2002 1993; Stark 1999) que tuvieron las alfareras y alfareros de los sitios Alamitodurante los primeros siglos d.C. La singularidad del Grupo 6 por ahora no permite postular unlugar de producción particular en el Noroeste argentino, aunque no se descarta como hipótesisuna producción local en las aldeas Alamito.

Los agrupamientos de pastas presentan similitudes con tradiciones alfareras detectadas en el valle del Tafí (Cremonte 1996) y el sur de los valles Calchaquíes (Pereyra Domingorena 2012,2015), áreas próximas al Campo del Pucará (figura 1). En los valles de Tafí, Santa María y Cajóny en la Falda occidental del Aconquija se han descrito pastas gruesas con abundantes atemperantesde un amplio rango granulométrico; distintas clases de pastas medias, variando según los tamañosy proporciones de los elementos no plásticos; y de pastas finas, que se distinguen principalmentepor el posible agregado inclusiones de tamaños finos y de pastas sin atemperantes. Las similitudestécnicas -pasta, morfología, diseños plásticos- y la cercanía permiten pensar en rasgos culturalescompartidos en la producción alfarera que, a su vez, podría haber implicado una cosmovisiónsimilar entre estas poblaciones durante los primeros siglos d.C. A su vez, la repetición a travésdel tiempo de estas disposiciones o modos de preparar los barros alfareros habría permitido, porun lado, la trasmisión específica de los conocimientos de las y los ceramistas en el quehacerpropio de esta manufactura, pero también como un indicador material para la comunicación deotros saberes culturales generales de estas sociedades orales. En principio, la cerámica vinculaa los habitantes de los sitios Alamito con otras comunidades aldeanas del Período Formativo delactual Noroeste argentino, aunque las formas constructivas, la morfología, la distribución espacialy el patrón de abandono de las casas en Campo del Pucará (Gordillo y Leiton 2015) remitirían aprácticas culturales propias del área.

Además, estas similitudes se pueden observar en la alfarería del estilo Condorhuasi. En investigaciones previas se examinaron muestras elaboradas con pastas gruesas de densidad moderada y pastas medias de arenas gruesas seleccionadas (Pereyra Domingorena 2012, 2015), quetambién se describieron en fragmentos Condorhuasi hallados en los sitios Alamito. Lo novedosoresultó haber encontrado tiestos de este estilo, manufacturados con una pasta fina. Esta cualidadtécnica no había sido aún registrada de manera petrográfica, pero sí mencionada en los trabajosde Antonio Serrano (1944) y Alberto Rex González (1956).

También, se pudieron observar ciertas semejanzas a nivel de las proporciones de los atemperantes con producciones de otras áreas vecinas, aunque las diferencias petrográficas plantearían que las piezas aquí analizadas no circularon de estas regiones. Por ejemplo, las produccionescerámicas de Período Formativo del valle de Hualfín presentarían una relativa abundancia deinclusiones de vidrio vesicular y litoclastos volcánicos (Zagorodny y Balesta 2005), hecho queno se ha reconocido en los materiales estudiados de Alamito. Esto permite pensar que los casosestilísticamente adscriptos a los tipos cerámicos Ciénaga -incisos y pintados- serían manufacturas locales en el Campo del Pucará. Futuros estudios, que por ejemplo focalizaran en estos tiposcerámicos particulares, podrían detectar materiales elaborados en el valle de Hualfín. Tambiénpudimos correlacionar esta investigación con producciones de la Puna catamarqueña a través delos datos obtenidos en la zona de Laguna Blanca y en la región de Antofagasta de la Sierra. En laprimera de ellas, la información que se cuenta expone la presencia de rocas efusivas con texturaesferulítica entre las inclusiones de las pastas cerámicas (Espiro 2013). Este tipo específico delitoclasto no ha sido reportado como temperante en las muestras examinadas de Alamito. Encuanto al área de Antofagasta de la Sierra, los estudios petrográficos sobre la alfarería del For-mativo indican que hay una gran variabilidad de atemperantes usados en las pastas cerámicas,entre los que se destacan los cristales de cuarzo en combinación con distintas rocas de origenvolcánico y/o plutónico, plagioclasas con y sin alteraciones a seriecita, muscovita y feldespatosalterados (Gasparotti y Escola 2020). Las combinaciones de material no plástico registradas enel área de Antofagasta de la Sierra tampoco han sido halladas en los sitios Alamito. Entonces, elconocimiento actual no permite afirmar que hubiera circulación de piezas alfareras desde LagunaBlanca y Antofagasta de la Sierra y hacia el Campo de Pucará.

Asimismo, los resultados de los análisis petrográficos aquí presentados demuestran que no hay similitudes técnicas a nivel de las pastas con las producciones alfareras de la cuenca Rosa-rio-Lerma (Quebrada del Toro y valle de Lerma) y del valle del río San Francisco. En el primercaso, la cerámica que ha sido asociada a producción local presenta litoclastos metamórficos debajo grado (pizarra y filita), tiesto molido y arenisca (De Feo y Pereyra Domingorena 2018)y no ha sido descripto este tipo de inclusiones en las muestras aquí estudiadas. En el segundocaso, no se ha podido correlacionar ningún tiesto con los cuatro grupos de pastas asociados a laproducción de la Tradición San Francisco (Cremonte et. al. 2016), que también se caracterizapor el uso de tiesto molido para la confección de los barros alfareros. Es decir, las alfareras yalfareros de Campo del Pucará no habrían tenido la intencionalidad de emplear tiesto molidocomo atemperante y estarían más vinculados, es este sentido, con las tradiciones alfareras vallise-rranas del Período Formativo del Noroeste argentino. Además, se puede pensar -con la evidenciapresentada hasta el momento- que los habitantes de las aldeas de Alamito no participaron de loscircuitos de intercambio con estas dos regiones del actual Noroeste argentino o, mejor dicho, siestas sociedades estaban insertas en estas redes, entonces, debieron circularon bienes distintos alos objetos hechos con arcilla.

Finalmente, este estudio dio como resultado una clasificación que servirá como base para futuras investigaciones que procuren profundizar los análisis petrográficos de las pastas cerámicas, los estilos técnicos involucrados en la confección y otras aristas de la producción alfarerade las poblaciones prehispánicas que habitaron en los sitios Alamito del Campo del Pucará y susvinculaciones con otras sociedades del Período Formativo del Noroeste argentino.

CONCLUSIONES

La investigación permitió establecer que la cerámica consumida en los sitios Alamito fue manufacturada con seis modos técnicos. Cinco de los cuales presentan semejanzas con las producciones alfareras del valle de Tafí y del sur de los valles Calchaquíes desarrolladas en los primerossiglos d.C. y con particularidades locales. La evidencia hasta aquí presentada no permite pensar enla producción alóctona de los materiales analizados y su circulación al área de Campo del Pucará.Hasta el momento no se ha detectado tiesto molido en las muestras analizadas, esto diferencia laproducción, el consumo y la circulación de la alfarería de Alamito de otros sectores de la regiónvalliserana del Noroeste argentino durante el Período Formativo, donde sí se han observado manufacturas locales o cerámicas alóctonas producidas en con este atemperante. Asimismo, hay quecontinuar con los estudios para llegar a determinar si hay correlación entre las morfologías de laspiezas del estilo Condorhuasi y la diversidad de pastas registradas en esta particular cerámica delos primeros siglos d.C. del Noroeste argentino.

El estudio también buscó entender las antiguas técnicas alfareras -entendidas como las relaciones entre las materias primas, las habilidades y las destrezas- que sirven para la reproducción social, a través de transmisión social del aprendizaje cerámico y la memoria colectiva. Sepropone a futuro la necesidad de ahondar y contrastar las hipótesis aquí enunciadas con un númeromayor de muestras cerámicas. Además, es preciso investigar la correlación entre las formas delas vasijas, los otros tipos cerámicos del área, los grupos de pastas aquí propuestos y sus posiblesfuturas modificaciones. Quizá, nuevos estudios ayudarán a comprender la circulación de bienescerámicos que no ha podido ser revelada a partir de las muestras analizadas.

Finalmente, este trabajo puso en valor una antigua colección arqueológica, revalorizando el acervo del Museo de Antropología de Córdoba, a través de conceptualizaciones teóricas novedosasy técnicas analíticas no habituales durante las investigaciones realizadas por el Dr. Núñez Regueiro.

AGRADECIMIENTOS

Al Museo de Antropología de la Universidad de Córdoba (Argentina) por autorizar la selección de las muestras cerámicas para los análisis petrográficos. Este trabajo de investigación se financió a través de los subsidios: PICT 2011 Raíces 633 (Lic. Scattolin); AHRC Early CareerGrant SX-05317 (2011-2013), dirigido por la Dra. Lazzari; y PICT 2011 Jóvenes Investigadores260 (Dr. Pereyra Domingorena).

Mi agradecimiento a las evaluadoras o evaluadores por la lectura crítica del manuscrito y los comentarios sugeridos, que han permitido una mejora sustancial de la versión original.

NOTAS

1 Para el análisis petrográfico de las inclusiones no plásticas se usaron los siguientes libros de referencia Yardley (1989), Best (2003), Klein y Hurlbut Jr (1998) y Kerr (1965).