INTRODUCCIÓN

La localidad arqueológica Laguna de los Pampas se ubica sobre las márgenes de la laguna homónima, en el partido de Lincoln (provincia de Buenos Aires; figura 1). Este lugar, a su vez, está comprendido dentro del Campo de Dunas del Centro Pampeano (en adelante, CDCP; figura 1), un ambiente caracterizado principalmente por la presencia de extensos mantos de dunas para bólicas, de entre 100 y 130 km de longitud y de 2 a 3 km de ancho (Zárate y Tripaldi 2012). Estas geoformas, que poseen una orientación nor-noreste, se originaron durante el Pleistoceno tardío y se reactivaron en diversos momentos del Holoceno (Zárate y Tripladi 2012). En las depresiones de interdunas se desarrollan lagunas permanentes y semipermanentes, que conforman el principal recurso hídrico del área y a las que se encuentran asociadas gran parte de las ocupaciones humanas del Holoceno (Ávila 2011; Oliva et al. 2015; Scheifler et al. 2017; Messineo y Pal 2019; Scheifler 2019; Tapia et al. 2020). Una característica destacable del CDCP es la ausencia de fuentes de materias primas líticas, por lo cual la obtención de las rocas implicó el traslado de este recurso desde largas distancias, dado que el afloramiento más cercano se ubica a ~200 km de la laguna (Politis et al. 2012; Messineo et al. 2018, 2019; figura 1).

Las investigaciones arqueológicas realizadas en Laguna de los Pampas permitieron identificar tres sectores con presencia de materiales arqueológicos, tanto en estratigrafía como en superficie (ver más adelante), que dan cuenta de su ocupación, principalmente, durante el Holoceno tem prano y medio (Messineo et al. 2018). Para el primer periodo, la evidencia se basa en el hallazgo de entierros humanos, mientras que para el Holoceno medio se registraron diversos episodios de ocupación que corresponden al uso de este espacio como campamentos residenciales de actividades múltiples donde, además, se efectuaron inhumaciones (Politis et al. 2012; Messineo et al. 2018, 2019; González et al. 2022). En este trabajo se presenta el estudio de las cadenas operativas de producción de los artefactos líticos superficiales recuperados en el Sector 2, asignables cronoló gicamente al Holoceno medio. El objetivo que guio el análisis de estos materiales fue conocer las estrategias de aprovisionamiento de cada materia prima, los objetivos de talla buscados y las formas de producción implicadas en su manufactura. Estos datos son comparados e integrados a los ya publicados del estudio de los artefactos líticos de la excavación del Sector 2, así como de aquellos recuperados en las recolecciones superficiales del Sector 1. La información resultante permitió, por un lado, avanzar sobre el entendimiento de la gestión de rocas en un lugar sin fuentes de materias primas, particularmente con relación a las formas de reducción de núcleos, confección de instrumentos y obtención de este recurso. Este último aspecto implicó tanto la organización de viajes hacia los afloramientos, su aprovisionamiento y su posterior traslado al sitio, así como el intercambio con otros grupos cazadores-recolectores. Por otro lado, los datos aquí presentados contribuyen a ampliar el conocimiento (generado en función del análisis de otros sitios y líneas de evidencia) acerca de los circuitos de movilidad, las redes de interacción y los patrones de asentamiento de los grupos humanos que habitaron el CDCP durante el Holoceno medio.

ANTECEDENTES EN LAS INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS

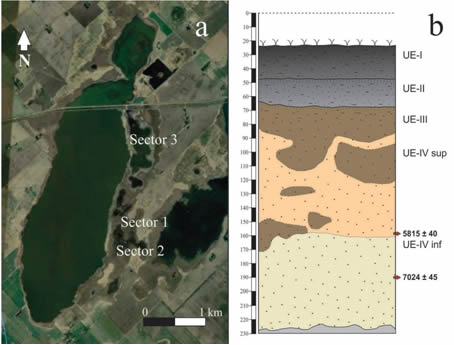

Los primeros trabajos llevados a cabo en el sitio permitieron identificar tres grandes sectores con materiales superficiales sobre las playas del lado este de la laguna: Sectores 1, 2 y 3 (figura 2). En el Sector 1 se recolectaron materiales a través de 14 transectas de 10 m de ancho cada una, que iban desde la barranca hasta el pelo de agua. Sumado a ello, se realizaron tres sondeos y se excavaron los Entierros 3 y 5 (Politis et al. 2012; Messineo et al. 2018). Los trabajos en el Sector 2 implicaron la recolección superficial de materiales, la excavación de 6 m2 en el denominado sitio Laguna de los Pampas S2E y el rescate de cinco inhumaciones más (Entierros 1, 2, 4, 6 y 7; Politis et al. 2012; Messineo et al. 2018; González et al. 2022). En el Sector 3 solo se llevó a cabo la recolección superficial de materiales arqueológicos, incluidos algunos restos de megamamíferos (Pablo Messineo, comunicación personal).

La cronología del Sector 2 fue establecida a partir de las dataciones de los entierros huma nos recuperados semienterrados en la playa de la laguna (Entierros 1, 2 y 4) y de restos óseos de guanaco procedentes de la excavación. Entre los primeros, se destacan las dataciones de los dos individuos del Entierro 1 que dieron edades de 8971 ± 77 y 8835 ± 83 años AP (10.120 ± 120 y 9920 ± 180 años cal. AP; Politis et al. 2012) y las de los Entierros 2 y 4, que fueron fechados en 5688 ± 36 y 5924 ± 40 años AP, respectivamente (6470 ± 50 y 6750 ± 50 años cal. AP; Messineo et al. 2018). En segundo lugar, las dataciones obtenidas de la excavación dieron 7024 ± 45 años AP (7860 ± 60 años cal. AP; Unidad IV inferior) y 5815 ± 40 años AP (6610 ± 60 años cal. AP; Unidad IV superior; figura 2). Esto permitió establecer que el evento inhumatorio del Entierro 1 se produjo durante el Holoceno temprano, mientras que el resto de las ocupaciones en este sector ocurrieron durante el Holoceno medio. Por último, en una superficie restringida de este sector se recuperaron escasos fragmentos de cerámica que sugieren la reocupación de este espacio durante el Holoceno tardío. Sin embargo, en la excavación de Laguna de los Pampas S2E no se han hallado elementos arqueológicos asociados con las unidades definidas para este periodo (Messineo et al. 2018).

Figura 2: A) Imagen satelital de la Laguna de los Pampas y sectores trabajados. B) Secuencia estratigráfica de la cuadrícula 5 del Sector 2E (tomado de Messineo et al. 2018)

Con respecto al registro arqueológico, se recuperaron gran cantidad de artefactos líticos y restos faunísticos, tanto en la superficie de los Sectores 1 y 2, como en la excavación de este último (Politis et al. 2012; Álvarez 2018; Messineo et al. 2018, 2019). En menor medida, también se hallaron carbones, pigmentos, cáscaras de huevo, instrumentos óseos y cinco huevos de ñandú enteros con perforaciones (Politis et al. 2012; Álvarez 2014, 2018; Messineo et al. 2018, 2021). En relación con la tecnología lítica, se estudiaron los conjuntos provenientes de superficie del Sector 1 (n= 1.242; Politis et al. 2012) y de estratigrafía del Sector 2 (n= 722; Messineo et al. 2018, 2019). Ambos muestran tendencias similares en cuanto a las rocas explotadas y las cate gorías artefactuales representadas. Se trata de muestras compuestas, principalmente, por lascas con poca o nula presencia de corteza. En menor medida, le siguen los instrumentos y núcleos. Entre los primeros, se destaca una alta diversidad de grupos tipológicos, donde los compuestos son los más abundantes. Se recuperaron núcleos bipolares, piramidales y amorfos de ortocuarcita y ftanita. La mayoría se encontraban agotados. Con respecto a las materias primas, se observa una predominancia de las ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas (en adelante GSB) y ftanitas. En proporciones menores, se identificó la explotación de otras rocas como la dolomía silicificada, el chert silíceo, el esquisto micáceo, el granito y el basalto, entre otras (Politis et al. 2012; Messineo et al. 2018: tabla 2). Los análisis funcionales realizados sobre los instrumentos de la excavación del sitio Laguna de los Pampas S2E, indican que los filos cortos en ortocuarcita GSB se utilizaron para el trabajo de piel, madera, material duro y blando, así como recursos no determinados. Los filos cortos de ftanita se emplearon, principalmente, en el trabajo de piel. Por su parte, las lascas con filos naturales con rastros complementarios se utilizaron en el trabajo de madera y material duro no determinado (Messineo et al. 2018, 2019). A partir de estos datos se planteó, para el Holoceno medio, un aprovisionamiento mayoritario de rocas de las sierras de Tandilia, posible mente mediante el acceso directo a las fuentes. Por otro lado, la diversidad de materias primas procedentes de diferentes sectores de la región pampeana, algunas de la subregión Pampa Seca, podría ser el resultado de una mayor movilidad o un incremento en las redes de interacción con los grupos que habitaron el oeste pampeano.

MUESTRA ANALIZADA Y METODOLOGÍA

El material lítico analizado corresponde a la totalidad (N= 1.009) de los artefactos recupe rados durante la recolección superficial del Sector 2. La erosión de las barrancas por el agua de la laguna habría generado la depositación de materiales en la superficie de la playa. Debido a que las dataciones obtenidas de la excavación y de los entierros humanos de este sector corresponden principalmente al Holoceno medio, se considera que gran parte del conjunto recuperado superfi cialmente puede ser ubicado cronológicamente en este mismo lapso temporal.

El análisis tecnomorfológico se llevó a cabo siguiendo los trabajos de Tixier (1963), Aschero (1975, 1983), Bellelli y colaboradores (1985-87), Andrefsky (1998), Aschero y Hocsman (2004) y Babot (2004, 2009). Se expondrán aquellas variables que se consideran más relevantes para dar cuenta de un conocimiento acabado del conjunto, así como para sustentar la información de las cadenas operativas como, por ejemplo, materias primas, categorías artefactuales, tamaños, módulos de ancho/espesor (en adelante A/E), tipos de núcleos, de lascas y grupos tipológicos. Mientras que en la cuantificación de los datos generales (categorías artefactuales, materias primas, presencia de corteza, series técnicas y tipos de talones) se consideró la totalidad de la muestra recuperada, para el análisis de las dimensiones relativas solo se tuvieron en cuenta aquellos arte factos enteros y fracturados en menos del 30% de su totalidad. Este mismo criterio se aplicó para la contabilización de los tipos de lascas. La identificación de las rocas se llevó a cabo de manera macroscópica a partir de la comparación con muestras de mano con rocas de diferentes fuentes (litoteca INCUAPA-CONICET) y de la consulta bibliográfica (Bayón et al. 1999; Catella et al. 2013; Carrera Aizpitarte 2014; Carrera Aizpitarte et al. 2015; Messineo y Barros 2015; Barros et al. 2021, entre otros).

El análisis tecnológico implicó la descripción de las cadenas operativas de producción para aquellas rocas mayoritarias, realizando, en los casos que fue posible, estimaciones para las materias primas que no superan los diez artefactos. Se siguieron las propuestas de Crabtree (1972), Pelegrin (1995), Pigeot y Schidlowsky (1997), Marchand (1999) y Prous Poirier (2004), entre otros. Se consideraron las etapas de producción representadas, los métodos y técnicas de talla empleados en la obtención de soportes y las series técnicas implicadas en la delineación de los filos.

RESULTADOS

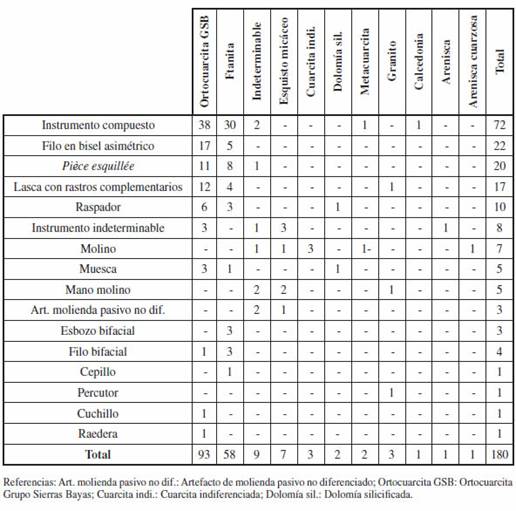

El 80% del conjunto lítico corresponde a lascas y microlascas (n= 806). En menor medida, se identificaron instrumentos, núcleos y desechos indeterminables (tabla 1). Con respecto a las materias primas, se registró una amplia variedad de litologías, donde sobresalen las ortocuarcitas GSB y las ftanitas (tabla 1). Otras rocas identificadas, aunque en proporciones mucho menores, son la dolomía silicificada, el esquisto micáceo, la riolita, la metacuarcita y el chert silíceo, entre otras (tabla 1 ).

Tabla 1: Categorías artefactuales y materias primas representadas en la recolección superficial de Laguna de los Pampas Sector 2

El conjunto de ortocuarcita GSB (n= 650) está conformado, mayoritariamente, por lascas (tabla 1), entre las que predominan las indeterminables (22,9%), angulares inclinadas (22,1%) y angulares rectas (16,9%). Les siguen en frecuencia las de arista inclinada (13,3%), de arista recta (9,4%), planas (8%), secundarias (1,7%), primarias (0,8%) y de dorso natural (0,3%). Es destacable la presencia de lascas de reactivación tanto de filos como de plataformas. Estas últimas están representadas por dos lascas de flanco de núcleo (0,6%), resultantes de la reactivación de plataformas unipolares. Con respecto a las primeras, se identificaron desechos resultantes de la reactivación directa (3,9%) e inversa (0,3%), tanto de filos unifaciales como bifaciales. En relación con las dimensiones relativas, se trata en líneas generales de artefactos pequeños y espesos (tabla 2).

El 62% (n= 362) de los talones son filiformes. También se identificaron lisos (23,8%), die dros (4,7%), puntiformes (4,2%), lisos naturales (3%), facetados (1,9%) y uno natural cortical (0,3%). En un 30% se pudo determinar la presencia de preparación de talones (e.g., microlascados y abrasión). El 95,8% de las lascas no presenta corteza. Un 2% posee menos del 50% de su cara dorsal cubierta, mientras que en aquellas piezas donde la corteza cubre la totalidad y más del 50% de la cara dorsal se encuentran representadas con el 1,1%, cada una.

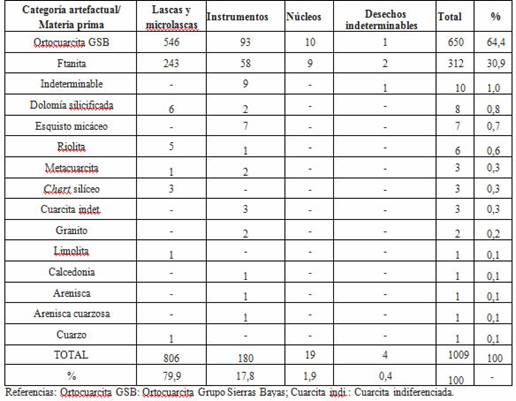

Con respecto a los instrumentos, los compuestos, los filos en bisel asimétrico unifacial y las piéces esquillées son los más abundantes (tabla 3; figura 3A y B). En los casos donde pudieron identificarse, se registró un empleo mayoritario de lascas (n= 87; 93,5%) como formas base. Entre ellas predominan las indeterminables (44,8%), las angulares inclinadas (20,7%) y de arista incli nada (11,5%). Otros tipos de lascas empleadas, aunque en menores porcentajes, son las angulares rectas (10,3%), de arista recta (9,2%), las secundarias (2,3%) y las planas (1,1%). Se registraron también soportes indeterminables (5,4%) y el desarrollo de un instrumento sobre un núcleo.

En relación con las dimensiones relativas, se observa la predominancia de instrumentos mediano pequeños y pequeños, con módulos espesos (tabla 2). La mayoría de los filos fueron delineados a partir de microrretoques marginales (38,4%), retoques marginales (29,1%) y ma chacados extendidos (6%), entre otros. También se registraron instrumentos donde se observa una combinación de series técnicas para cada filo, como la talla extendida con retoque marginal (3,3%) y los retoques con microrretoques marginales (1,3%). En el 4,6% de los casos, los filos presentaban evidencias de haber sido reactivados, mientras que un 41,1% se encuentran embotados.

Los núcleos de ortocuarcita GSB fueron desarrollados en su mayoría sobre lascas (60%), mientras que en el resto de los casos los soportes no pudieron ser identificados (40%). Entre las primeras se reconocieron dos lascas secundarias y cuatro indiferenciadas. Se trata de artefactos mayoritariamente grandes y muy espesos (tabla 2). Tipológicamente, son núcleos globulosos irregulares (50%), piramidales irregulares (30%), un piramidal regular y un bipolar (10%, en cada caso). Cuatro núcleos se encuentran agotados, mientras que en tres casos se evidencia la rotación de las plataformas de talla. La mitad de estos artefactos no presentan corteza (50%), le siguen en frecuencia aquellos con menos del 50% de corteza (30%) y con más del 50% en relación a su volumen (20%).

Ftanita

La ftanita es la segunda roca en orden de representación (tabla 1). El conjunto recuperado está conformado mayoritariamente por lascas, entre las que se identificó una gran variedad ti pológica, sobresaliendo las angulares inclinadas (36,3%), indeterminables (18,7%) y angulares rectas (17%). En frecuencias menores están presentes aquellas lascas de arista inclinada (14%), secundarias (1,2%) y, con un ejemplar cada una (0,6%) las planas, de dorso natural y battonnet 1 . Se registraron también lascas de reactivación directa (5,8%) e inversa (2,3%), de filos unifacia- les y bifaciales. Entre las lascas de arista e indeterminables, se reconocieron dos resultantes del mantenimiento de plataformas de extracción, una de ellas correspondiente a un núcleo centrípeto. Con respecto a los talones (n= 160), predominan los filiformes (60,6%), seguidos en proporciones mucho menores por los lisos (13,1%), diedros, facetados (9,4%, en cada caso), puntiformes (6,3%) y lisos naturales (1,2%). En el 27% de los talones se identificaron evidencias de preparación. Los tamaños predominantes de las lascas son los pequeños, mientras que entre los módulos de A/E se destacan los espesos (tabla 2). El 90,1% no posee remanentes de corteza. En proporciones menores, se encuentran aquellas que poseen más del 50% de su cara dorsal cubierta con corteza (7,8%) y aquellas donde la corteza no sobrepasa el 50% (2,1%).

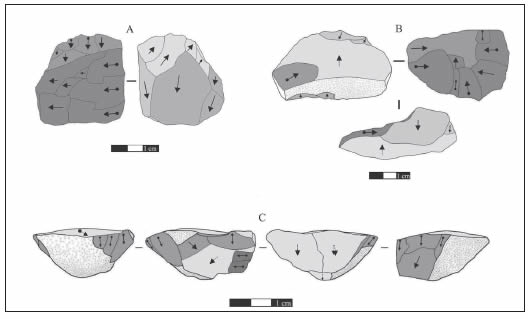

Figura 4: Ejemplos de núcleos tallados de forma unipolar y centrípeta. Los matices de gris representan los diferentes momentos de la talla, variando de más claros a más oscuros, siendo los últimos los más recientes. Las flechas indican la dirección del golpe; aquellas con círculos representan negativos con boca de lascado. Las flechas punteadas señalan lascados realizados previamente a la explotación del núcleo. A) Núcleo unipolar corto sobre soporte indeterminable de ortocuarcita GSB. B) Núcleo centrípeto sobre lasca secundaria de ortocuarcita GSB. C) Núcleo unipolar corto sobre lasca secundaria de ftanita

Dentro del conjunto de los instrumentos predominan los compuestos, las pièces esquillées y los filos en bisel asimétrico unifacial (tabla 3; figura 3 C). La mayoría de los instrumentos se realizaron sobre lascas (n= 50; 86,2%), entre las cuales las indeterminables (36%) y angulares rectas (30%) son predominantes. En menor medida, se seleccionaron lascas angulares inclinadas (18%), de dorso natural (6%), planas, primarias (4% en cada caso) y de arista recta (2%). Entre los talones, los lisos y filiformes son los más frecuentes (36%, cada uno). Otras formas base em pleadas fueron seis soportes indeterminables (10,3%) y dos núcleos (3,4%). En líneas generales, son instrumentos medianos pequeños y espesos (tabla 2). La mayoría de los filos fueron delinea dos mediante microrretoques marginales (48,5%), machacados extendidos (19,4%) y retoques marginales (17,5%). Otras series técnicas identificadas fueron el retoque extendido (5,8%), el parcialmente extendido y el machacado marginal (2,9%, en ambos casos), entre otras. El 20,7% de los filos presentan evidencia de reactivación, mientras que el 63,8% se encuentran embotados.

Los núcleos de esta materia prima son bipolares (37,5%), piramidal irregular, globuloso irregular y de lascados aislados (12,5%, en cada caso). Dos piezas no pudieron ser clasificadas por tratarse de fragmentos de núcleos (25%). En aquellos artefactos donde pudieron identificarse los soportes, se registró el uso de tres nódulos y una lasca secundaria. Son núcleos de tamaños mediano grande y mediano pequeño, en todos los casos muy espesos (tabla 2). La mayoría de estos artefactos (42,9%) no poseen reservas de corteza. Con un 28,6% en cada caso están representados aquellos con menos del 50% de su volumen con corteza y con más del 50%. En tres casos, se evidenció la rotación de las plataformas, mientras que dos núcleos estaban agotados.

Materias primas indeterminables

El conjunto de rocas indeterminables está compuesto por nueve instrumentos y un desecho indeterminable (tabla 1). Entre los primeros predominan aquellos confeccionados por medio de picado, abrasión y/o pulido: manos de molino, instrumentos compuestos y fragmentos de artefactos de molienda pasivos no diferenciados (tabla 3). El único instrumento que se diferencia de los anteriores es una pièce esquillée manufacturada sobre una roca sedimentaria, mediante machacado extendido en ambas caras. Con respecto a los soportes, en la mayoría de los casos no pudieron identificarse dado el grado de avance de modificación de estos. Solo pudo determinarse el empleo de una lasca indeterminable como soporte de la pièce esquillée y de un rodado para un instrumento compuesto por una superficie de percutor y otra de molino. Debido a que se trata de un conjunto altamente fragmentado solo pudieron estimarse los tamaños y espesores para dos piezas: una grande y otra muy grande, siendo en ambos casos muy espesas. Sin embargo, se cuenta con fragmentos de artefactos de molienda de hasta 11,5 cm de largo y 6,5 cm de ancho. Ninguno de estos instrumentos posee remanentes de corteza.

Rocas minoritarias

Entre aquellas materias primas representadas por menos de diez artefactos se encuentran la dolomía silicificada, el esquisto micáceo, la riolita, la metacuarcita y el chert silíceo, entre otros (tabla 1). La dolomía silicificada está presente bajo la forma de seis lascas y dos instrumentos. Las primeras corresponden a tres lascas indeterminables, una angular recta, una angular inclinada y una de arista inclinada. Son artefactos mediano pequeños, pequeños (n= 2, en cada caso), espesos y poco espesos (n= 2, en cada caso). Se registraron tres talones lisos y uno filiforme, donde solo uno de ellos presenta evidencias de preparación. Tres lascas poseen remanentes de corteza, la cual no excede en ningún caso el 50% de la cara dorsal. Con respecto a los instrumentos de dolomía silicificada, se identificó una muesca y un raspador, ambos confeccionados mediante retoques marginales sobre una lasca indeterminable y una angular recta, respectivamente. Solo en un caso pudieron tomarse las dimensiones relativas, tratándose el raspador de un instrumento mediano pequeño y espeso. El filo de la muesca se encuentra embotado.

El esquisto micáceo está representado por siete instrumentos modificados por picado, abrasión y/o pulido: tres fragmentos de instrumentos indeterminables, dos manos de molino, un fragmento de molino y un artefacto de molienda pasivo no diferenciado. Si bien en todos los casos se encuentran fracturados, se registraron fragmentos de hasta 9,5 cm de largo y 7,9 cm de ancho. El único soporte identificado corresponde a una plaqueta.

En riolita se recuperaron cinco lascas, dos primarias, una secundaria, una angular recta y una indeterminable. Se trata de artefactos pequeños (n= 2), mediano pequeños y mediano grandes (n= 1, en cada caso). Corresponden a los módulos espesos y poco espesos (n= 2, en cada caso). Entre aquellas lascas con talón, se identificaron dos lisos y uno filiforme. Con respecto a aquellas lascas con corteza, la lasca primaria posee la totalidad de su cara cubierta, mientras que en el caso de la secundaria sólo el 50% posee remanentes de corteza y la lasca angular recta menos del 50%.

La metacuarcita está representada por dos instrumentos y una lasca. Esta última es primaria, grande, muy espesa y de talón natural. Con respecto a los instrumentos, se trata de un fragmento de molino y de uno compuesto por una superficie de yunque y otra de percutor. Ambos fueron confeccionados mediante técnicas de picado, abrasión y/o pulido a partir de un rodado y un nódulo. Son instrumentos muy grandes y muy espesos.

El chert silíceo está representado por dos lascas indeterminables y una angular recta. Ninguna de ellas presenta remanentes de corteza y una corresponde a la reactivación de un núcleo unipolar. Se recuperaron tres manos de molino de una cuarcita que no pudo clasificarse. Estos instrumentos fueron desarrollados sobre dos rodados y un nódulo, todos ellos muy gran des y muy espesos, modificados por picado, abrasión y/o pulido. Una situación similar sucede con el granito, del cual se recuperó un percutor, una mano de molino y una lasca con rastros complementarios. Los primeros dos instrumentos fueron desarrollados sobre un rodado y un soporte indeterminable, son de tamaño grande y muy grande, respectivamente, y en ambos casos muy espesos. La lasca con rastros complementarios corresponde a una angular recta y no posee talón, ni corteza.

La limolita y el cuarzo están representados por una lasca de arista recta con talón fili forme, y una lasca indeterminable con talón liso, respectivamente. Ninguna posee corteza. La calcedonia está presente bajo la forma de un instrumento compuesto, pequeño y muy espeso, cuyo soporte no pudo ser identificado y no posee corteza. Los filos fueron delineados por medio de retoques extendidos y marginales, y se encuentran embotados. Finalmente, la arenisca y la arenisca cuarzosa están representadas por un instrumento cada una. Se identificó un fragmento de molino de arenisca cuarzosa (10,2 cm de largo, 9,6 cm de ancho y 1,4 cm de espesor) y un fragmento de un instrumento indeterminable de arenisca (3 cm de longitud y de ancho, y 2,7 cm de espesor).

CADENAS OPERATIVAS

Ortocuarcita GSB

En función del registro de ortocuarcita GSB (lascas mayoritariamente internas, núcleos sobre lascas, instrumentos confeccionados en su mayoría sobre lascas sin corteza y abundancia de artefactos pequeños y medianos pequeños) se propone que esta roca pudo ingresar a la laguna tanto bajo la forma de núcleos parcialmente descortezados como de lascas. La producción de soportes fue guiada a partir de la talla unipolar corta y centrípeta (figura 4 A y B). En el primer caso, se obtuvieron lascas tallando de manera paralela al eje longitudinal de las formas base, en algunos casos rotando las plataformas de los núcleos a medida que estas se agotaban (figura 4 A). En el caso de los núcleos desarrollados sobre lascas, las plataformas elegidas fueron las ca ras ventrales, trabajándose mayoritariamente por medio de la percusión directa blanda (77,4%) y dura (22,6%). Las lascas producto de la talla unipolar se seleccionaron para la confección de instrumentos compuestos y filos en bisel asimétrico unifacial, mediante retoques y microrretoques marginales. Este último tipo de formatización de filos también se empleó en raspadores. Los instrumentos compuestos también se confeccionaron a partir de la delineación de filos mediante retoques extendidos junto con retoques marginales, así como de retoques con microrretoques marginales combinados.

Con respecto a la talla centrípeta, el único núcleo registrado se desarrolló sobre una lasca secundaria, empleando los bordes de la cara dorsal como plataforma. Los golpes se realizaron hacia el interior de la cara ventral (figura 4 B). Las características de los talones de las lascas y de los soportes de instrumentos, así como de las bocas de los negativos de lascados en los núcleos, indican que este tipo de talla centrípeta se efectuó a partir de la percusión directa dura (52,2%) y blanda (47,8%). Mediante el retoque marginal sobre algunas de estas lascas se confeccionaron muescas, filos en bisel asimétrico unifacial y un cuchillo. El microrretoque marginal se empleó para filos de raspadores, instrumentos compuestos y filos en bisel asimétrico unifacial. La gran mayoría de los instrumentos compuestos resultaron de la combinación de diferentes series técni cas como, por ejemplo, retoques parcialmente extendidos con microrretoques, así como retoques extendidos y marginales.

Tanto para las lascas unipolares como para las centrípetas, se registraron filos naturales con rastros complementarios y, en el caso de las centrípetas, una muesca natural. Si bien la mayoría de los instrumentos muestran una escasa modificación de las formas base, en piezas como la raedera (figura 3 A) y un instrumento compuesto, se observó un mayor trabajo sobre los soportes, que incluyó tareas de adelgazamiento y/o reducción de una o ambas caras, tanto mediante talla como retoque. Estas acciones, a su vez, tienen correlato en las lascas, donde se evidenciaron desechos resultantes de acciones de adelgazamiento y reducción uni y bifacial de los soportes.

En mucha menor medida, también se evidenció el empleo de la talla bipolar, a partir de la percusión directa dura con apoyo. Este método fue implementado para continuar la reducción de núcleos que habían sido tallados previamente mediante otros métodos (evidenciado en el orden de superposición de los lascados resultantes de cada método). Las lascas bipolares fue ron seleccionadas para la confección de pièces esquillées mediante machacados extendidos e instrumentos compuestos a partir de la delineación de sus filos por microrretoques marginales, retoques marginales y machacados extendidos. Se identificaron también lascas bipolares con rastros complementarios.

Ftanita

El registro de ftanita (mayoritariamente lascas internas, baja proporción de lascas corticales y con reserva de corteza y núcleos sobre nódulos y lascas) indica que esta roca habría sido llevada hasta el sitio bajo la forma de lascas y nódulos, seleccionando en las fuentes aquellos con caras planas, como aristas y diaclasas. No se descarta, sin embargo, que pudieran haber llegado núcleos parcialmente descortezados. Al igual que en el caso de la ortocuarcita GSB, la talla de la ftanita se realizó preferentemente de manera unipolar corta y centrípeta. El primer método se desarrolló tanto sobre nódulos como sobre lascas unipolares espesas, golpeando de manera transversal y secante al eje longitudinal (figura 4 C). La talla unipolar corta sobre esta roca ocurrió a partir de la percusión directa blanda (74,2%) y directa dura (25,8%). Las lascas obtenidas sirvieron para la confección de instrumentos compuestos, raspadores, filos en bisel asimétrico unifacial, un filo bifacial y un cepillo mediante microrretoques y retoques marginales (incluyendo en algunos ca sos la combinación de estas dos técnicas), retoques parcialmente extendidos y talla parcialmente extendida. Dos de los núcleos fueron también empleados para la confección de un cepillo y un instrumento compuesto.

Si bien no se recuperaron núcleos centrípetos, a partir de las características de las lascas recuperadas (sin corteza o con bajos porcentajes y con talones filiformes, diedros, lisos y punti- formes) se estima que este método debió emplearse en la talla de lascas muy espesas, usando las caras ventrales como plataformas. La obtención de lascas se realizó principalmente a partir de la percusión directa blanda (78,3%) y, en menor medida, dura (21,7%). Estos desechos fueron seleccionados para la confección de instrumentos compuestos, filos en bisel asimétrico unifacial y unapiéce esquillée, mediante microrretoques marginales, machacados parcialmente extendidos y retoques con microrretoques marginales.

Se observa también la optimización de algunos núcleos a partir del método bipolar, mediante la percusión directa dura con apoyo. Las lascas obtenidas fueron seleccionadas para la confección de pièces esquillées, por medio de machacados, e instrumentos compuestos a partir de diferentes series técnicas como microrretoques marginales, retoques marginales y machacado. Tanto en las lascas bipolares como unipolares y centrípetas, se registraron algunas con rastros complementa rios en sus biseles. Se destaca la presencia de tres esbozos bifaciales realizados sobre lascas por medio de retoques extendidos. Estos instrumentos, junto a las lascas pertenecientes a etapas de adelgazamiento y reducción de soportes (en algunos casos bifaciales), indicarían la confección in situ de instrumentos con una mayor inversión de trabajo.

Rocas minoritarias

El registro de las otras materias primas representadas en el conjunto es sumamente escaso y, en la mayoría de los casos (e.g., cuarzo, esquisto micáceo, arenisca cuarzosa, arenisca, granito, riolita, calcedonia y limolita silicificada), poco diagnóstico para informar sobre sus modos de ob tención. Con respecto a la dolomía silicificada, se observan, por un lado, lascas que indican la talla unipolar de núcleos con escasa reserva de corteza, así como la confección de un raspador sobre una de ellas. Por otro lado, se registraron lascas e instrumentos con bajos porcentajes de corteza, de los cuales no pudieron establecerse los métodos de obtención. En todos los casos, se trata de artefactos que no exceden los 3 cm de largo. Sobre la base de esta evidencia, y a que esta roca se encuentra cercana a los afloramientos de ftanita, se estipula que pudo ser obtenida directamente en las fuentes, descortezada allí mismo y trasladada como núcleos hasta el sitio. El chert silíceo se encuentra bajo la forma de lascas pequeñas de diferentes tonalidades (posiblemente de distintos nódulos), obtenidas a partir de los métodos centrípeto y bipolar. Esta última técnica fue empleada para la reactivación de una plataforma unipolar. Dado que ninguna de ellas presenta corteza, se considera que esta roca debió obtenerse bajo la forma de artefactos parcialmente descortezados y formatizados, que permitiesen la producción de lascas. Finalmente, la metacuarcita, represen tada por dos instrumentos sobre un rodado y un nódulo, y una lasca primaria, pudo ser obtenida bajo la forma de rodados de grandes dimensiones (10 cm en adelante), trasladados hasta el sitio y empleados como yunques y percutores.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como se expuso anteriormente, el conjunto superficial del Sector 2 de Laguna de los Pampas da cuenta del empleo predominante de ortocuarcitas y ftanitas. Estas rocas están representadas mayoritariamente por lascas internas y de tamaños pequeños, que indican la presencia de etapas avanzadas en la reducción de núcleos. Entre los instrumentos se observa una amplia variedad tipológica, donde sobresalen los compuestos, los filos en bisel asimétrico unifacial y las pièces esquillées. Todas estas características, junto con la presencia de núcleos solo sobre ortocuarcita y ftanita, muestran similitudes tecnológicas en cuanto a la explotación de recursos líticos con el conjunto superficial del Sector 1 (Politis et al. 2012) y con los artefactos de la excavación del Sector 2 (Laguna de los Pampas S2E; Messineo et al. 2018).

Particularmente con respecto a las actividades de talla registradas para el Sector 2, se estima que durante el Holoceno medio los grupos humanos habrían tenido un acceso directo a las fuentes de Tandilia. Mientras que la ortocuarcita pudo obtenerse tanto en el sector central (Flegenheimer et al. 1996; Colombo 2011) como en el noroccidental del cordón serrano (Barros et al. 2021), las fuentes de ftanita y dolomía silicificada se localizan, preferentemente, en este último lugar (Messineo y Barros 2015). Se considera que una vez en los afloramientos, los grupos humanos se habrían aprovisionado de lascas grandes de ortocuarcita y ftanita, resultantes del canteo de blo ques, así como de nódulos de ftanita recolectados en los afloramientos. Con respecto a la dolomía silicificada, su obtención debió darse en el marco del aprovisionamiento de la ftanita (embedded procurement, Binford 1979), ya que los afloramientos de ambas materias primas son cercanos (Messineo y Barros 2015). Si bien esta roca se encuentra disponible en diversos sectores de Tan- dilia, su explotación fue mucho menor que la ftanita. Esta selección minoritaria podría deberse, como se ha propuesto para sitios la cuenca superior del Arroyo Tapalqué y del CDCP, a que las dolomías silicificadas poseen una distribución más restringida, una menor abundancia, una calidad de talla variable debido a los diversos grados de silicificación y una menor resistencia de los filos a diversas tareas, en comparación con las ftanitas (Messineo 2011; Pal 2012; Messineo et al. 2019).

Una vez obtenidas todas estas rocas, se trasladaron entre 170 y 350 km hasta el sitio, donde se obtuvieron lascas por medio de cadenas operativas guiadas principalmente por los esquemas de talla unipolar corto y centrípeto. Los soportes generados, mayoritariamente mediano peque ños y pequeños, espesos y libres de corteza, estuvieron orientados a la confección de una gran variedad de instrumentos mediante el delineado de filos sobre los bordes de las lascas, sin una modificación intensa de sus caras. Sin embargo, la presencia de escasos esbozos bifaciales, así como de lascas de adelgazamiento y reducción unifacial y bifacial, indica que también se llevó a cabo la producción de instrumentos con una mayor inversión de trabajo. La ausencia de estos últimos en el registro podría deberse a su traslado fuera de la laguna como parte del toolkit de los grupos cazadores-recolectores, considerando que se trataría de artefactos conservados y con una mayor vida útil. La presencia de lascas de reactivación de filos indica no solo la producción de instrumentos, sino también su mantenimiento in situ. Es interesante destacar la maximización de rocas a partir del empleo del método bipolar, particularmente en la reducción de núcleos de ortocuarcita y ftanita, cuya talla se había llevado a cabo, en primera instancia, de forma unipolar corta y centrípeta. Esta optimización de las materias primas se observa también en la gran can tidad de núcleos e instrumentos agotados y la confección de instrumentos compuestos. Estudios funcionales desarrollados sobre instrumentos compuestos recuperados en la excavación del Sector 2 demostraron que estos artefactos fueron utilizados para realizar diversas actividades (Messineo et al. 2018). El aprovechamiento intensivo de las rocas también fue planteado para el conjunto recuperado en el Sector 1 de Laguna de los Pampas (Politis et al. 2012).

En menor medida, se emplearon rocas cuyas fuentes pueden localizarse en diferentes sec tores de la región pampeana, como la Meseta del Fresco y/o laguna El Carancho en el caso de los cherts silíceos (~530 y 400 km del sitio2, respectivamente), limolitas de las áreas Interserrana y/o Ventania (~350 y 260 km de distancia), metacuarcitas, riolitas y areniscas cuarzosas de las sierras de Ventania (~260 km de distancia), así como también calcedonias procedentes del sur de San Luis (Loma de los Pedernales, ~370 km del sitio). El cuarzo, el basalto/andesita y la arenisca pudieron ser obtenidos en la costa Atlántica (~400 km de distancia) o en el Manto Tehuelche (~450 km de distancia). En el caso del esquisto micáceo, será necesario realizar cortes delgados para poder establecer sus posibles fuentes. El registro artefactual de todas estas rocas indica la presencia de etapas avanzadas de la producción. En este sentido, las riolitas, granitos, chert silíceos, limolitas, calcedonias y cuarzos están representados por lascas e instrumentos con escasos o nulos rema nentes de corteza, que en ningún caso superan los 5 cm de largo. Esto indicaría que estas rocas pudieron ser obtenidas en estado avanzado de formatización, posiblemente en el marco de redes de intercambio con grupos cazadores-recolectores que habitaban diversas áreas de las subregio nes Pampa Húmeda, Seca y sur de San Luis, sin descartar su obtención durante el desarrollo de otras tareas. El registro de areniscas cuarzosas, esquistos micáceos y metacuarcitas (presentes casi exclusivamente como instrumentos y fragmentos de instrumentos modificados por picado, abrasión y/o pulido, de hasta 10 cm de largo), no permite realizar por el momento estimaciones con respecto a sus estrategias de aprovisionamiento.

La ausencia de rocas a nivel local en el CDCP implica un corte espacial en el desarrollo de las cadenas operativas. En el caso de las rocas de Tandilia, el aprovisionamiento ocurre en las sierras, a cientos de kilómetros de distancia de la laguna, lugar donde luego se efectúa la producción de instrumentos. Las estrategias de aprovisionamiento de las ortocuarcitas GSB, ftanitas y dolomías silicificadas propuestas para este conjunto coinciden con los estudios rea lizados en las fuentes de estas materias primas y sitios aledaños a estas. En este sentido, se ha propuesto la obtención de ortocuarcita GSB en canteras y talleres localizados en diferentes sec tores del cordón serrano de Tandilia, destacándose aquellas del arroyo Diamante y La Numancia (Flegenheimer et al. 1996, Paulides 2005; Colombo 2011, 2013, entre otros) en el sector central de las sierras, y en el sitio Don Guillermo (Cerro Curicó; Barros et al. 2021) hacia el norocciden- te. En todos estos lugares se identificaron tareas de descortezamiento y preparación de núcleos, extracción de grandes lascas y confección de instrumentos para su traslado. En cuanto a las ftanitas, se han registrado diferentes canteras y talleres en los cerros Aguirre, Tres Lomas, Largo y Matilde (noroccidente de Tandilia) donde se observó la preparación de núcleos, la confección de instrumentos y el traslado de nódulos sin preparación (Barros y Messineo 2006; Colantonio 2013; Messineo y Barros 2015; Barros et al. 2015, entre otros). Estas mismas estrategias se han propuesto para el conjunto recuperado en la excavación del sitio Laguna de los Pampas S2E del Sector 2 (Holoceno medio), donde se postula que las rocas de Tandilia debieron ser obtenidas a partir de viajes logísticos a las canteras y afloramientos, y trasladadas bajo la forma de núcleos preparados (Messineo et al. 2018). Esta fragmentación en las cadenas operativas también se observa en aquellas rocas minoritarias en las que se contempla un aprovisionamiento por medio de intercambios, obteniéndose en la mayoría de los casos bajo la forma de artefactos con algún grado de formatización.

Finalmente, el conjunto lítico analizado da cuenta de la producción y uso de una amplia diversidad de instrumentos líticos, entre los que pueden mencionarse artefactos de molienda, yunques, percutores, cepillos, cuchillos y raspadores, que apoyan la idea planteada en trabajos anteriores de un lugar de actividades múltiples asociadas a la esfera doméstica y donde, además, se efectuaron inhumaciones (Politis et al. 2012; Messineo et al. 2018; González et al. 2022). Considerando la presencia de una tecnología ósea estandarizada (instrumentos y desechos óseos asociados a su producción en la laguna; Politis et al. 2012; Álvarez 2014; Messineo et al. 2018), deberán realizarse futuros trabajos orientados a conocer cómo fue la interacción entre estas dos tecnologías durante el Holoceno medio, en función de las propiedades mecánicas y la disponibilidad de cada materia prima, así como de las actividades en las cuales cada una habría participado. La presencia minoritaria de rocas procedentes de diversos ambientes de la región pampeana podría indicar para el Holoceno medio la existencia de relaciones sociales con grupos que habitaban sectores lejanos y/o la existencia de amplios circuitos de movilidad en función del desarrollo de otras actividades. Esta idea concuerda con lo propuesto por Messineo y colaboradores (2019) y Messineo y Santos Valero (2022) en su análisis de las estrategias de aprovisionamiento de rocas para diversos sitios del CDCP durante el mismo lapso temporal, donde se menciona la existencia de cazadores-recolectores altamente móviles en el CDCP, que mantuvieron redes de interacción con grupos que ocupaban diferentes ambientes.

AGRADECIMIENTOS

A Manuel Carrera Aizpitarte y Pablo Messineo por la lectura del manuscrito y las sugeren cias realizadas. A Ramón Coria por su colaboración permanente en las tareas de campo y a las autoridades de Lincoln y Martínez de Hoz. Las investigaciones en Laguna de los Pampas fueron llevadas a cabo gracias a los subsidios de National Geographic Society (Grant #NGS-50543R-18) y la ANPCyT (PICT 2018-02154). Este es una producción de la UE-INCUAPA-CONICET, Fa cultad de Ciencias Sociales (UNICEN).