INTRODUCCIÓN

El área de estudio incluida en esta propuesta corresponde al sistema orográfico de las sierras de Los Llanos, localizadas en el sur de la provincia de La Rioja. Su límite septentrional coincide con la localidad Punta de Los Llanos y el austral, con Chepes. El lado oriental se despliega relativamente en paralelo a la Ruta Nacional N.° 79, en tanto que el occidental hace lo propio con la Ruta Provincial N.° 29. Su extensión aproximada es de 6.000 km2, donde se definieron tres sectores diferenciados: a) la costa alta, que corresponde a los faldeos occidentales enfrentados a la sierra de Valle Fértil; b) la costa baja, sobre los faldeos orientales que en parte se proyectan hacia las Salinas Grandes y las sierras de Córdoba; c) el valle del Medio, ubicado entre ambos sectores (figura 1). Las serranías principales de Malanzán, Los Quinteros, Los Luján y Tuaní circunscriben el valle del Medio, caracterizado por una planicie interior intercalada por lomas bajas. Además de este conjunto, las elevaciones continúan hacia el sur con las sierras de Ulapes, que son las más bajas y constituyen la extremidad del área llanista. En términos geológicos, las serranías principales corresponden a conjuntos granitoides y rocas metamórficas del basamento cristalino, formados durante el Paleozoico Inferior (Ramos 1999), mientras que en el valle del Medio predominan las areniscas, pelitas y conglomerados pertenecientes a la formación La Colina, de origen Pérmico (Net y Limarino 1997). Esta composición crea un escenario en donde las rocas sedimentarias, de tonalidades rojizas, contrastan notablemente con las rocas ígneas de color gris, situación que define el inicio de las sierras altas representadas por ambas costas.

En términos ambientales, Los Llanos integran el distrito biogeográfico del Chaco Seco (Cabido et al. 2018), que comprende vastas planicies con bosques de algarrobo blanco y negro (Prosopis alba y nigra, respectivamente), mistol (Sarcomphalus mistol) y chañar (Geoffroea decorticans). Durante la época estival, los frutos de estas especies constituyen un recurso alimenticio de suma importancia.

En los fondos de cuenca es frecuente la presencia de salares como La Antigua o Mascasín, mientras que los cursos de agua generalmente son de carácter estacional, excepto en algunos sectores acotados donde hay vertientes y cauces permanentes. En los cauces de estos colectores estacionales se suelen distribuir numerosos pozos naturales, que se activan con los ciclos de lluvias y son utilizados por los pobladores como reservorios durante gran parte del año.

Figura 1: Área de los Llanos de La Rioja. Se indican las diferentes microrregiones: Costa alta, Costa baja y Valle del medio

El objetivo de esta investigación es realizar un primer acercamiento a los posibles nexos entre Los Llanos riojanos y el resto del Noroeste argentino (NOA), a través de los vínculos visuales entre el arte rupestre (pinturas y grabados) y otros materiales de ambas áreas. Entendemos como vínculos visuales a aquellas similitudes formales que conectan una o más imágenes u objetos, a partir de variables constitutivas tales como color, forma, técnica de ejecución (a escala de motivo) y asociaciones temáticas, distribución en el soporte plástico y tamaño (a escala de panel). Si bien es comparativamente útil advertir este tipo de conexiones iconográficas, su existencia no es razón suficiente para suponer vínculos sociales de mayor importancia. Para este trabajo se considera un conjunto de motivos del repertorio rupestre llanista que, por sus particularidades formales y contextuales, revisten un carácter significativo. Se espera que los vínculos sugeridos permitan profundizar el conocimiento acerca de los contextos simbólicos y formales en que estos motivos fueron producidos, como así también proponer un marco cronológico inicial de “grano grueso” para el repertorio llanista.

ANTECEDENTES

A lo largo del siglo XX las investigaciones en Los Llanos de La Rioja han sido esporádicas y asistemáticas, en general centradas en la descripción de diversos sitios con arte rupestre (Aparicio 1939; Cáceres Freyre 1956-57). En la última década, los trabajos adquirieron un cariz más científico, a partir de investigaciones sostenidas en el tiempo y enmarcadas dentro de problemáticas amplias. Si bien aquí se hace referencia a los estudios arqueológicos, es necesario destacar el trabajo pionero de Salvador Canals Frau (1950), quien mediante estudios etnohistóricos y arqueológicos propuso un modelo cultural que aún perdura en el imaginario académico y que opera como doxa para la construcción del pasado indígena.

En el marco de las corrientes histórico-culturales, Canals Frau publicó en la década de 1950 un icónico trabajo sobre Los Llanos, que definirá un criterio hegemónico durante las décadas si¬guientes respecto a la existencia de una población local de filiación étnica singular. Si bien en un texto anterior el autor menciona por primera vez la existencia del pueblo Olongasta (Canals Frau 1944), es en su trabajo de 1950 donde desarrolla pormenorizadamente las características que lo definen. Según el autor, esta población se habría diferenciado de otras pertenecientes a regiones vecinas como los Capayanes, Diaguitas y Comechingones. Afirmación que se sustenta a partir tanto de estudios toponímicos y onomásticos regionales, como de fuentes coloniales tempranas que introducen el término olongasta (Canals Frau, 1950). De acuerdo con su hipótesis, esta población se habría mantenido relativamente aislada a causa de limitantes geográficas que dificultaron el contacto intercultural. Sin dudas, el trabajo de Canals Frau fue precursor para la región y aún hoy sirve como base para el conocimiento de las poblaciones que habitaron el territorio en épocas pre y post-hispánicas. No obstante, su tajante afirmación acerca de la existencia de un componente étnico aislado favoreció el arraigo de ideas que, como veremos a continuación, distorsionan la comprensión acerca de las relaciones sociales que caracterizaron el área en momentos prehispánicos. En tal sentido, a partir de los estudios etnohistóricos y arqueológicos de los últimos años (Pastor y Boixadós 2016; Boixadós 2020; Giordanengo y Pastor 2021) el modelo olongasta co¬mienza a perder sustento empírico, reconfigurando a Los Llanos como un espacio de circulación y articulación de diferentes grupos e individuos.

A partir de los inicios de este siglo, encargados por el estado provincial, surgieron diversos informes sobre los sitios rupestres llanistas con el objeto de relevar los bienes patrimoniales presentes en el territorio (Rolandi et al. 2003; Revuelta 2004; Rolandi 2007; Fonseca y Ormeño 2008). Si bien algunos de estos trabajos describen en detalle las características formales de ciertos sitios, la ausencia de un proyecto marco de investigación acotó los objetivos a responder interrogantes puntuales bien definidos (tipos de sitios, estado de conservación, pátinas, etc.).

Producto de numerosas campañas en el área, nuestro equipo de trabajo relevó durante los últimos diez años un significativo número de sitios arqueológicos, en general inéditos. Respecto a los sitios publicados con anterioridad, se amplió su conocimiento, a la vez que se realizaron calcos y análisis pormenorizados de los repertorios, emplazamientos de los soportes y relaciones con otras áreas a escala regional. Tal es el caso del trabajo de Ocampo y Pastor (2017) que vincula el arte rupestre de un sitio particular de Los Llanos riojanos con el arte de un sector de la sierra de Valle Fértil, en el nororiente de la provincia de San Juan. A partir de análisis iconográficos, técnicas de ejecución y emplazamientos escogidos, los autores identifican similitudes y diferencias que dan cuenta de las interacciones sucedidas a finales del Holoceno tardío entre las poblaciones que habitaron Los Llanos riojanos y las serranías occidentales adyacentes (Ocampo y Pastor 2017). Este aporte centra su análisis en el sitio Los Oscuros, ubicado en el valle del Medio y próximo a la localidad de Santa Rita de Catuna. Se trata de un sitio emplazado en un conjunto de pozos en un cauce intermitente, con la mayor concentración de grabados del área (y algunas pinturas), distribuidos en más de 140 unidades topográficas. Los autores señalan la existencia de patrones estilísticos comunes entre el arte de Los Llanos y el nororiente sanjuanino, que sugieren un entramado sociocultural y marcos ideológicos compartidos entre los habitantes de ambos sectores.

Otro aporte es el trabajo de Pastor y Boixadós (2016), que integra dos líneas de evidencias independientes, aunque complementarias: arte rupestre y fuentes etnohistóricas, mediante las cuales se cuestiona la homogeneidad étnica, lingüística y cultural de Los Llanos, propuesta por Canals Frau (1950). Los autores analizan procesos coloniales de movilidad indígena que seña¬lan para la población llanista un conjunto de componentes multiculturales, desplegados en un territorio abierto, donde se propiciaban las relaciones interétnicas. Esta aseveración para tiempos post-hispánicos se apoya en las aproximaciones realizadas a partir del estudio del arte rupestre de tiempos prehispánicos. Es en este contexto que el arte rupestre de Los Llanos ofrece semejanzas estilísticas e iconográficas, tanto con otras áreas de La Rioja y San Juan, las sierras de Valle Fér¬til, de Velasco y el valle del Bermejo (Ocampo y Pastor 2017; Tissera et al. 2020), como con las serranías de Córdoba y de Catamarca. En esta últimas con zonas del noroccidente, oeste y norte de la primera provincia, y con la sierra de El Alto-Ancasti en la segunda (Pastor 2014; Pastor y

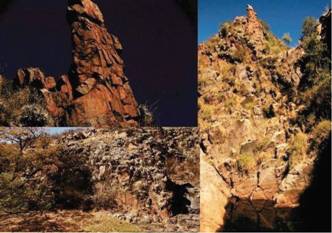

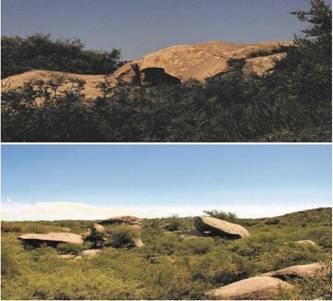

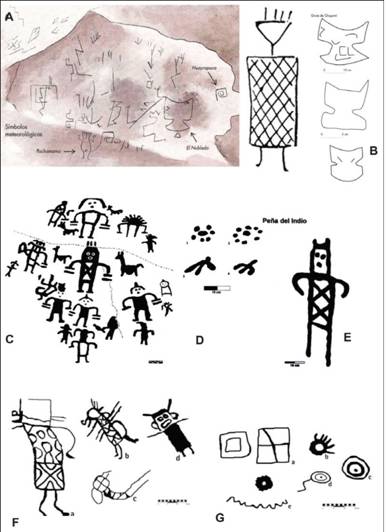

Boixadós 2016; Tissera et al. 2020). En otro orden, Pastor y Boixadós (2016) definen para el arte rupestre de los Llanos dos modalidades estilísticas principales: El Salto y El Chilcal. La primera se caracteriza por el despliegue de motivos grabados, en general no figurativos y emplazados en bloques o paredones con elevado acceso visual (figura 2). La segunda se define por un arte pintado con alta frecuencia de figuras zoomorfas y acceso visual más restringido, dado por su emplaza¬miento dentro de abrigos rocosos, en general, de cavidades acotadas (figura 3).

Figura 2: Emplazamientos usuales de la modalidad rupestre El Salto. Las imágenes muestran la ubicación de las representaciones de esta modalidad estilística, caracterizada por ser un arte de carácter público, fácilmente visible y que se encuentran cerca de cauces o vías de tránsito

Figura 3: Emplazamientos usuales de la modalidad rupestre El Chilcal. Debido a su ubicación en cuevas o aleros la interacción de las representaciones con el público es acotada, siendo un arte orientado a pocas personas y que comprende el ámbito privado

A modo de resumen, podemos destacar que en los Llanos riojanos han existido dos visio¬nes contrapuestas respecto a los vínculos con su entorno. Por un lado, el modelo “cerrado” de Canals Frau (1940) que propone el aislamiento étnico y cultural del área. En sentido contrario, la propuesta de nuestro equipo que considera Los Llanos como una zona multicultural y multiét- nica, donde se articularon múltiples relaciones con poblaciones de diferentes orígenes. En este sentido, se señalan vínculos entre el espacio llanista y una macroárea que ocupa el centro oeste de Argentina, no obstante, hasta ahora no se han explorado relaciones con otros sectores del NOA, objetivo principal de este trabajo.

CARACTERIZACIÓN DEL ARTE RUPESTRE LLANISTA

Hasta el momento en el área de estudio se relevaron 116 sitios con arte rupestre, la mayoría de ellos inéditos y aún en proceso de análisis. No obstante, todavía resta relocalizar algunos, de los cuales no contamos con fotografías debido a que fueron publicados a mediados del siglo pasado El 69% de este conjunto (n:80) corresponde a sitios con grabados y el 31% a sitios con pinturas (n:36). No obstante, esta frecuencia puede estar condicionada por el sesgo que implican las condiciones de acceso a los emplazamientos con predominio de paneles pintados, distribuidos en los faldeos y cumbres serranas, en algunos casos en lugares distantes y aislados. Esta diversidad en los emplazamientos constituye una variable estilística. En este senti¬do, los sitios con grabados suelen ubicarse en zonas bajas, a cielo abierto y en general asociados a cauces estacionales, en tanto que los sitios con pinturas se concentran en las cotas altas, entre 1.000 y 1.600 m s.n.m. (Pastor y Boixadós 2016).

El arte rupestre llanista expone repertorios variados en los cuales se destacan figuras zoomorfas, particularmente camélidos, tanto pintados como grabados. La variabilidad de estas figuras es muy amplia y permite reconocer diversos cánones y patrones constructivos, donde se incluyen además representaciones dinámicas, estáticas o atadas con lazos. Si bien hay asociaciones recurrentes entre estas y otras figuras, en algunas se identifican patrones relacionados con las técnicas de ejecución. Por ejemplo, hay una mayor frecuencia de camélidos grabados asociados a motivos no figurativos complejos y simples, y en algunos casos a figuras mascariformes. En cambio, la ejecución de camélidos pintados suele responder a acciones iterativas que agregan figuras zoomorfas, aunque a veces se incluyen motivos antropomorfos (Pastor y Boixadós 2016). Otra figura recurrente se incorpora dentro de la clasificación de no figurativos y corresponde a representaciones circulares de bordes semirradiados (figura 4), cuya variabilidad de diseño incluye círculos concéntricos, con apéndices no lineales, enmarcados, etc. Tanto estas figuras como las representaciones de conjuntos de camélidos han sido documentados en un amplio espacio macrorregional. Para las primeras se señala su presencia en el norte del valle de Guasapampa y Serrezuela (Pastor 2016) y en la sierra de Ischilín (Pastor y Tissera 2016), ambos en la provincia de Córdoba. También en el área de El Alto-Ancasti, en el sudeste de Catamarca (Calomino 2018; Sebastián Bocelli comunicación personal) y en la sierra de Valle Fértil, en San Juan (Romero Villanueva 2013). Respecto a los camélidos, se señalan similitudes con los repertorios de las sierras de Guasapampa y Serrezuela (Recalde y Pastor 2011) y de la localidad Cerro Colorado (Recalde y Colqui 2019), ambas en la provincia de Córdoba, y con las sierras de El Alto-Ancasti en Catamarca (Bocelli 2016; Calomino 2018) (figura 5). Para el ordenamiento inicial del conjunto llanista utilizamos, de hecho, la clasifi¬cación propuesta por Recalde y Pastor (2011) para el noroccidente de Córdoba. Un tercer tipo de motivo que posee cierta ubicuidad en el área de estudio refiere a representaciones no figurativas que denominamos figuras enmarcadas. Estas exponen una amplia variedad de formas y diseños plasmados dentro de límites visuales definidos por figuras rectangulares y cuadrangulares. Los diseños interiores incluyen trazos circulares o lineales en forma de grecas y escalonados (figura 6).

La técnica de ejecución que prevalece para estos motivos es el grabado, mientras que las figuras pintadas son escasas. Existen algunas correspondencias estilísticas entre las figuras más complejas de este tipo y algunos motivos mascariformes del norte Chico de Chile (ver en Ballereau y Niemeyer Fernández 1999), como así también con otras figuras documentadas en Talampaya, provincia de La Rioja valle de Abaucán en la provincia de Catamarca (Ba- sile 2012), Ischigualasto (Romero Villanueva 2013) y valle de Angaco en San Juan (Riveros y Varela 2001).

Figura 6: Variedad de motivos enmarcados del área de trabajo donde se incluyen representaciones tanto pintadas como grabadas

Para este aporte se seleccionaron cuatro tipos de motivos de baja frecuencia en el repertorio llanista, pero que conllevan una carga simbólica con implicancias significativas dentro del con¬texto visual del área. Se trata de representaciones que pueden rastrearse en zonas relativamente alejadas y que advierten sobre posibles conexiones macrorregionales, al operar como vehículos para los flujos de información visual. Los tipos de motivos elegidos son los siguientes: a) motivo en forma de S con volutas distales; b) motivo antropomorfo de cuerpo rectangular con diseño interno romboidal o reticulado, extremidades superiores en forma de V y cabeza con adorno cefálico radiado; c) motivo lineal bifurcado y rematado con sendas volutas; d) representación de hacha metálica con gancho o sin este (figura 7).

AMPLIANDO LA ESCALA: VÍNCULOS EXTRARREGIONALES DE LOS MOTIVOS LLANISTAS

En este apartado se describen los sitios (figura 8) donde registramos estas figuras, las carac¬terísticas formales y las técnicas de ejecución de los conjuntos que las contienen, además de sus asociaciones y emplazamientos involucrados. Luego analizaremos en qué otros lugares del NOA se documentaron imágenes similares, tanto en el arte rupestre como mobiliar, en un intento por vincular estos contextos con los motivos llanistas.

El motivo en forma de S con volutas distales se encuentra en un único sitio denominado Tomasyaco, en la localidad de Malanzán, uno de los accesos principales al valle del Medio que conecta con las planicies que conducen al área de Valle Fértil. En un sector de los faldeos de la sierra de Malanzán un desprendimiento rocoso generó una concentración de bloques, entre los cuales se seleccionaron 23 superficies para conformar paneles. En estas se incluyen numerosos

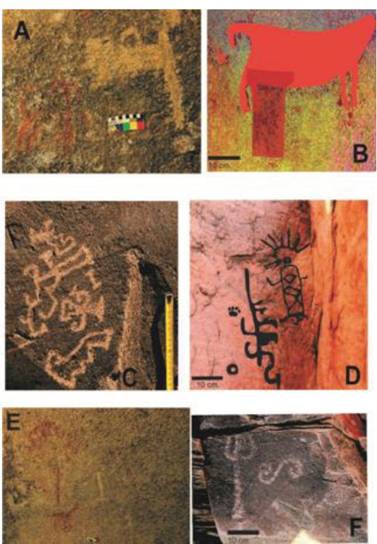

Figura 7: Motivos llanistas seleccionados para el análisis. A, B y C) Hachas de gancho; D) antropomorfo; E) tupus; F) S con volutas distales

motivos rupestres reconocibles y pequeñas modificaciones antrópicas, tales como piqueteados dispersos, puntos y otras alteraciones superficiales. La totalidad de estas intervenciones se realizaron con la técnica de grabado. En el sitio no hemos hallado otros materiales arqueológicos, excepto un mortero fijo de 10 cm de ancho por 5 cm de profundidad y un molino plano, también fijo, de 40 cm de largo por 30 cm de ancho. Este último artefacto fue emplazado borrando parcialmente un motivo grabado, tal vez de forma intencional, dando como resultado una superficie pulida que en uno de sus bordes conserva parte de una figura lineal. Según las modalidades estilísticas mencionadas este sitio corresponde a El Salto, con casi absoluta preminencia de grabados que se ubican en bloques rocosos al aire libre.

Relevamos cinco figuras con forma de S con volutas distales, distribuidas en tres paneles diferentes. En dos casos como motivos exclusivos y en el restante asociadas con otros motivos geométricos simples. En este caso, la ubicación de este tipo de motivo no parecería ocupar un espacio particular dentro del soporte. En cuanto a su tamaño, todos ellos mantienen una uniformidad que varía entre los ocho y doce centímetros, en tanto que no se observan patrones de preeminencia o subordinación respecto a otras figuras asociadas. Dentro del conjunto analizado se registraron dos motivos figurativos: una posible figura antropomorfa y la representación de un hacha de gancho metálica, afín a los contextos tardíos del Noroeste argentino. Si bien ambos grabados se incluyen en distintos paneles, pudimos observar a ojo desnudo la similitud entre ambas patinas, por lo que asumimos su posible contemporaneidad.

Figura 8: Sitios arqueológicos. Ubicación de las localidades rupestres de donde provienen los motivos estudiados. Se incluye la delimitación del área mayor de estudio

Respecto a las representaciones de hachas, en el área de estudio registramos otras dos figuras que podrían referir a estos objetos, ambas pintadas y ubicadas en sendos abrigos rocosos. Esta característica las incluye en la modalidad estilística El Chilcal, cuya interacción con el público resulta acotada.

La primera representación se realizó con pigmento rojo y se superpone a la imagen de un camélido, también en rojo. La escena se sitúa en el interior de un abrigo de Las Peñas, localidad rupestre que reúne diversas evidencias materiales distribuidas en un área de aproximadamente 30 ha. Esta se compone de tres abrigos con arte rupestre y un conjunto de molinos planos a cielo abierto. Los motivos se disponen en el interior de estos espacios, excepto en dos casos donde fueron plasmados sobre una pared exterior. La técnica de ejecución corresponde exclusivamente a pinturas, con predominio del color rojo (en diversas tonalidades), seguido del blanco y en menor frecuencia el negro. En toda la extensión de la localidad se encuentran en superficie concentraciones de material lítico de diversas materias primas (cuarzo, sílice y cuarcita, entre otras) y fragmentos cerámicos. La representación del hacha, emplazada en el centro del panel y superpuesta a un camélido que ocupa un rol espacial preponderante, señala su importancia. Afirmación que se re¬fuerza a partir del tamaño de las representaciones, donde el camélido central constituye la figura de mayor dimensión del panel, en tanto que el hacha posee una talla similar a la del resto de los camélidos allí presentes. No obstante, al no respetarse las escalas reales entre objeto y animales, la relevancia semántica del hacha podría incrementarse por su tamaño y ubicación. En cuanto a las asociaciones temáticas, además del hacha y del camélido central, se distribuyen 17 figuras zoomorfas (16 camélidos y un animal indeterminado) y dos no figurativas. Dentro del mismo abrigo y en el panel contiguo, se haya un motivo mascariforme circunscripto por representaciones zoomorfas y posibles figuras antropomorfas. Se destaca tanto por su tamaño como por su posición central, lo que sugiere una posible similitud discursiva con el panel anterior (figura 9).

Las variaciones entre las figuras permiten segmentar el arte rupestre a partir de sus reper¬torios iconográficos. En tal sentido, las cuevas A y B exponen una alta frecuencia de motivos no figurativos (lineales y geométricos), con la presencia de un único motivo zoomorfo. En cambio, en la cueva C los motivos figurativos son predominantes, donde se observa un elevado número de camélidos, la representación de otra hacha metálica y una figura mascariforme de gran tamaño, que ocupa un espacio central dentro del panel. Asimismo, este sitio reúne una variedad cromática (pigmentos rojos, blancos y negros) ausente en el resto de los abrigos rupestres, cuyos motivos fueron íntegramente realizados en color rojo.

Figura 9: Calcos del sitio Las Peñas. Comparación del panel 1 y 2 de la cueva C donde se evidencia la distribución espacial de los motivos referidos en el texto

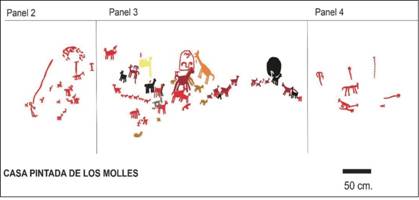

La tercera representación de un hacha metálica se verifica en el sitio Casa Pintada de Los Molles, un abrigo rocoso de aproximadamente 10 m de largo con una altura de techo que oscila entre 1,50 m y 0,60 m, incluido en la modalidad estilística El Chilcal. Debido a la irregularidad de las paredes y a los cambios de orientación en el soporte, se definieron cinco paneles con mo¬tivos pintados. El sitio se emplaza en una loma de baja altura, de la cual surge una vertiente que desciende hacia un pequeño valle, formando un arroyo de régimen constante que es aprovechado actualmente por los habitantes del lugar. En el cauce registramos cinco oquedades de mortero y en el talud del abrigo dos molinos planos, junto a otro mortero emplazado sobre el techo y que conforman una discreta instalación de molienda. Lamentablemente, este sitio no presenta sedi¬mentos estratificados, ya que el suelo está compuesto íntegramente por la roca de base, lo que impide su excavación. El relevamiento iconográfico señala hasta el momento 111 figuras con predominio del color rojo (en diferentes tonalidades) y otros pigmentos como el negro, naranja, ocre, gris oscuro, blanco y amarillo. El 69,3% de las figuras (n:77), distribuidas en cinco paneles, corresponde a camélidos. Entre estos, el panel 3 contiene la mayor cantidad de motivos referidos a este taxón, señalando diferencias respecto al resto de los paneles. A su vez, es en este mismo panel donde se observa la representación de un hacha metálica con gancho en color amarillo, objeto de connotaciones simbólicas que serán explicadas más adelante. Esta se encuentra ubicada ligeramente hacia la izquierda del panel, contigua a una posible figura mascariforme en una posición de centralidad, junto a dos figuras de camélidos que se destacan del resto por su tamaño. Además de los camélidos centrales, resaltan por su tamaño y ubicación la figura mascariforme y el hacha de gancho, esta última realizada en amarillo, un color ausente en el resto del sitio. Creemos que estas particularidades incrementan la relevancia significante del objeto hacha, aún más si tenemos en cuenta el contenido completo del panel, conformado por 44 motivos zoomorfos dispuestos alrededor de la escena central (figura 10).

Otros motivos de este sitio que también fueron incluidos en este trabajo, corresponden a figuras compuestas por una línea vertical bifurcada en su extremo superior, en algunos casos resuelta mediante volutas. Estos motivos poseen una cierta similitud con figuras análogas documentadas en el oeste riojano (Vidal et al. 2016), sur del valle de Traslasierra (Tissera 2016), Talampaya (Ferraro et al. 2015) y la región del valle del río San Juan, en la provincia homónima (Consens et al. 1991). Luego de los camélidos, que resultan los motivos predominantes en el sitio, este tipo de motivo resulta el de mayor frecuencia en el lugar, para el que se han sugerido diferentes interpretaciones según el contexto y área de procedencia. Para Vidal y colaboradoras (2016) en el caso de Talampaya representarían tupus, prendedores utilizados en las vestimentas andinas y que constituyen objetos de prestigio que conllevan ciertas implicancias con relación al estatus de sus portadores. Esta apreciación es compartida por otros autores (Ferraro et al. 2015) y tiene especial magnitud en contextos arqueológicos del NOA, donde no se encuentran representados en el arte rupestre, sino como objetos hallados en estratigrafía o procedentes de colecciones (Hernández Llosas 2006). Por su parte, Consens et al. (1991) en su trabajo sobre el arte rupestre del valle del río San Juan, en la provincia homónima, sugiere que estos motivos corresponden a representaciones esquemáticas de carácter antropomorfo. Mientras que, en el sur del valle de Traslasierra (Córdoba), fueron considerados como adornos cefálicos asociados a figuras mascariformes (Tissera 2016). Se destaca que figuras de este tipo también se hallan presentes en el sitio Tomasyaco, antes mencionado. Tanto en el sitio Casa Pintada como en Tomasyaco, estas representaciones no destacan por sus características formales (color, tamaño) ni por su ubicación. En el primer caso, los motivos se asocian principalmente a camélidos, aunque también existen representaciones lineales y antropomorfas que comparten el espacio plástico (figura 10). En cuanto a Tomasyaco, los motivos se ubican en paneles que carecen de otras representaciones figurativas, aunque sí se advierten modificaciones a partir de piqueteados o puntos.

Figura 10: Calco de Casa Pintada de Los Molles. Se muestran tres paneles contiguos y la distribución de motivos, en donde se plasmaron dos de las figuras referidas en el texto: posibles tupus y hacha de gancho

El último tipo de motivo considerado para el análisis refiere a una representación antropo¬morfa de cuerpo rectangular con diseño interno reticulado, que expone en el tronco una serie de rombos encadenados y extremidades superiores flexionadas en V. Completa esta representación un tocado o adorno semicircular radiado con apéndices lineales, que recuerda los motivos circu¬lares de bordes semirradiados ya descritos para el área de estudio (Pastor y Boixadós 2016). Esta figura se registró en el sitio El Salado, a diez kilómetros de la localidad de Malanzán y a cinco de Tomasyaco, donde comparte un panel con otros motivos grabados de carácter no figurativo lineal, un círculo y una pisada de felino. En cuanto a la distribución espacial dentro del panel, advertimos que el motivo lineal separa el conjunto en dos sectores; por un lado, la pisada de feli¬no y el círculo, por el otro, la figura antropomorfa que sobresale por su tamaño. Este es el único caso en Los Llanos donde estos adornos o tocados cefálicos integran una figura antropomorfa. A partir de esta relación puede considerarse que los motivos circulares de bordes semirradiados, en tanto sinécdoque del cuerpo humano completo, pudieron constituir representaciones de cabezas con tocados o adornos. Cabe señalar, además, que en el repertorio llanista las representaciones antropomorfas son escasas, lo que otorga a este sitio otra particularidad.

Además del arte rupestre, se relevaron en las inmediaciones más de 350 oquedades de mortero desplegadas en numerosos conjuntos de diferentes tamaños, lo que permite estimar la escala de agregación social de este lugar, acondicionado para la labor simultánea de nume-rosas personas. El sitio posee una conformación espacial particular, ya que está rodeado por una formación de areniscas rojas que contienen a las imágenes grabadas y que se disponen alrededor de un espacio central que concentra la mayoría de las oquedades de mortero. Esta configuración escenográfica del espacio de molienda sugiere un lugar posiblemente ritualizado dentro del contexto llanista.

Ahora bien ¿se pueden trazar algunas conexiones entre estos motivos y figuras de regiones más alejadas? ¿Cómo se establecen tales vínculos? En primer lugar, realizamos una comparación a escala de motivo, a partir de sus características formales y asociaciones en las que está involu¬crado. Somos conscientes de las implicancias de comparar diseños lejanos geográficamente, no solo por la inaccesibilidad de sus significados, sino también porque los contextos no pueden ser extrapolados de manera arbitraria. No obstante, creemos que las conexiones visuales resultantes pueden señalar posibles vínculos, que luego deberán ser evaluados a partir de su complejidad y variables recurrentes.

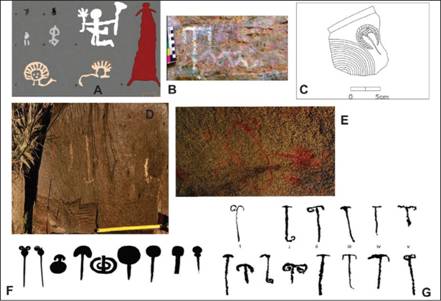

La primera comparación involucra a la figura antropomorfa del sitio El Salado, asociada a un motivo lineal con varios apéndices perpendiculares, una figura circular y una huella de felino.

Se destaca para la comparación, su cuerpo rectangular y el detalle decorativo interno que posi¬blemente representa la vestimenta o atuendo (figura 11).

En el sitio La Damiana, provincia de Salta, De Feo y Ferraiuolo (2007) analizaron las representaciones de un sitio ubicado en el sector puneño, constituido por 81 bloques grabados distribuidos en el cono de deyección de una pendiente aluvial. Si bien las representaciones an-tropomorfas resultan numerosas, nos interesa la tipología que las autoras definen como “figura humana geometrizada”. Se trata de motivos antropomorfos en norma frontal, cuyos cuerpos se representan mediante rectángulos alargados, rellenos con diseños reticulados, triángulos, círculos y semicírculos. Las extremidades están constituidas por líneas rectas o curvas y las cabezas se hayan rematadas por tocados o adornos cefálicos, definidos por diseños radiados. La figura 5a presenta, a modo de falda decorada, un diseño notablemente similar a uno de los motivos enmarcados lla- nistas, en tanto que la decoración interna del tronco de la figura 5b, replica el diseño del motivo antropomorfo de El Salado (De Feo y Ferraiuolo 2007:46). Otros motivos asociados resultan las figuras circulares o semicirculares, en algunos casos de bordes semirradiados y líneas rectas que conforman diseños no definidos, todos estos similares a los que acompañan a la figura antropo¬morfa central del sitio El Salado. Las autoras destacan la ubicación del sitio, cercano a vías de tránsito tanto actuales como prehispánicas, así como la presencia de recursos hídricos próximos. Para establecer una cronología relativa, las autoras se valieron de información procedente de materiales asociados a estas figuras y similitudes iconográficas con el arte rupestre y mobiliar de otras áreas regionales, que cuentan con cronologías establecidas. Asimismo, las superposiciones de motivos y los diferentes grados de patinación constituyeron indicadores para evaluar diacronías en los conjuntos (De Feo y Ferraiuolo 2007). La cerámica hallada en superficie corresponde al Período de Desarrollos Regionales, sin que existan hasta ahora materiales que sugieran ocupa¬ciones anteriores. En tanto que los grabados muestran similitudes formales con figuras del sitio Abra de Romero (Raffino 1967), también adscritas cronológicamente a dicho período. Otro rasgo diagnóstico destacado por las autoras resulta de las imágenes de camélidos, con patrones constructivos altamente estandarizados y tendientes a la geometrización (sensu Aschero 2000), que también resultan compatibles con los Desarrollos Regionales (De Feo y Ferraiuolo 2007).

En otro aporte, Álvarez Larraín et al. (2011) realizaron una revisita a la Gruta de Chiquimi, en el valle de Yocavil (Catamarca), dada a conocer en su momento por Adán Quiroga (1931). En el sitio se registraron 23 paneles con figuras geométricas, zoomorfas y antropomorfas. La cueva se encuentra cercana a un cauce estacional, de hecho, las formaciones de arenisca que contienen las imágenes son el resultado de la erosión hídrica. También se señala su vínculo con una vía de tránsito utilizada actualmente para unir las localidades de Entre Ríos y Andalhuala.

De este repertorio nos interesa un motivo antropomorfo de cuerpo rectangular alargado, de resolución frontal con indicación de cabeza y extremidades inferiores. Este presenta el tor¬so decorado con un diseño reticulado que cubre toda su extensión y sobre la cabeza, de forma sub-triangular, se indican cuatro apéndices lineales paralelos entre sí a modo de adorno cefálico. Estos rasgos se replican en la figura antropomorfa del Salado. Otras figuras de interés son los personajes antropomorfos con cuerpos rectangulares, también de resolución frontal e indicación de extremidades, con cabezas subcirculares de bordes semirradiados y que se asocian a represen¬taciones de camélidos. En su mayoría, estos motivos corresponden a grabados realizados mediante técnicas de incisión, aunque también existen algunos producidos por horadado.

Mediante el análisis comparativo de las figuras de este sitio con otros referentes regionales, procedentes del arte rupestre y mobiliar con cronologías definidas, las autoras indagan el posible marco cronológico de Chiquimi. En este caso, la presencia de motivos geométricos compatibles con la decoración de las urnas Santa María (Nastri 2005), la representación de hachas metálicas de diseño tardío, un conjunto de motivos enmarcados asociados por las autoras a unkus u hombres escudo (Aschero 2000; Ledesma 2006-07) y camélidos correspondientes al patrón H3 (sensu

Aschero 2000), permiten adscribir a estas figuras al Período de Desarrollos Regionales. No obs¬tante, señalan que “las interpretaciones a base de los motivos parecen indicar que estos no son necesariamente contemporáneos” (Álvarez Larraín et al. 2011:42), a su vez, conjuntos de huellas de felinos se adjudican por semejanzas estilísticas a influencias Aguada. Tampoco descartan la posible realización de imágenes durante las etapas tempranas del período agroalfarero, a partir de numerosas “figuras geométricas e indeterminadas simples, que se muestran semejantes con la alfarería formativa de la zona” (Álvarez Larraín et al. 2011:42).

En San Antonio del Cajón (Catamarca), De Hoyos y Lanza (2000) publican un conjunto de sitios con arte rupestre. Para este estudio nos interesa una figura antropomorfa del sitio Peña del Indio, de cuerpo rectangular alargado con diseño interno reticulado, de resolución frontal y con indicación de brazos plegados hacía abajo. La cabeza, de forma rectangular con indicación de rostro (ojos y boca), está rematada por dos apéndices paralelos a modo de “cuernos”. Esta figura se asocia a un camélido y a un segundo motivo antropomorfo esquemático. El sitio se encuentra en un promontorio rocoso cercano a un cauce y asociado a una senda de tránsito actualmente en uso (De Hoyos y Lanza 2000).

Figura 11: Representaciones antropomorfas de los sitios utilizados para la comparación. A y B) Gruta de Chiquimí (imágenes tomadas de Quiroga 1931; figuras 42 y 44, respectivamente); C, D y E) San Antonio del Cajón (imágenes tomadas de De Hoyos y Lanza 2000; figuras 4, 2 y 1, respectivamente); F y G) La Damiana (imágenes tomadas de De Feo y Ferraiuolo 2007; figuras 5 y 15, respectivamente)

Finalmente, otro sitio cercano es Ovejería Chica, próximo a un cauce que discurre en una quebrada paralela donde se relevaron diecinueve bloques grabados. Entre estos se destaca uno que posee varias figuras antropomorfas de cuerpos rectangulares alargados y de resolución fron¬tal. Una de ellas expone un torso con decoración reticulada y de su cabeza se desprenden tres líneas paralelas a modo de tocado o adorno cefálico. En el mismo panel existe una representación subcircular de bordes semirradiados, que consideramos un tocado o adorno cefálico, aunque con indicación de piernas y brazos. Otras figuras relevantes corresponden a las huellas de felinos asociadas a tridígitos y algunos motivos lineales no figurativos similares a los del sitio El Salado, en Los Llanos riojanos. A partir de la comparación con el arte rupestre de otras áreas, las autoras sugieren para este sitio una cronología entre el 700 y el 1100 d.C., aunque advierten la ausencia de indicadores más sólidos (De Hoyos y Lanza 2000).

El diseño de estas figuras tiene un origen arcaico en los denominados “hombres cigarro” (Fernández 1988-89), representaciones antropomorfas de cuerpo alargado con diseños internos de amplia circulación en áreas circumpuneñas y valliserranas del NOA, donde se asocian a circuitos de interacción regionales con una extensa vigencia cronológica. En todas estas figuras, tanto atuendos y adornos o tocados cefálicos como algunos motivos asociados señalan vínculos formales y temáticos con el personaje de El Salado.

En cuanto a las hachas, consideramos para su comparación los objetos muebles y algunas representaciones rupestres (figura 12). Debido a que existe una gran diversidad de estos arte¬factos en la literatura arqueológica referida al NOA se evita un repaso exhaustivo, limitando la comparación a aquellos ejemplares que evidencian mayor similitud con los motivos del área de estudio. Por sus características morfológicas consideramos que las representaciones rupestres de Los Llanos corresponderían a las denominadas “hachas de gancho” (González 1979; Gluzman 2013), procedentes de diversos contextos regionales. Según lo estudiado por González (1979) existen cuatro tipos de hachas, el primero corresponde al período Aguada, cuya morfología no tiene similitudes con los motivos aquí mencionados. Entre las hachas adscritas a momentos posteriores el autor considera al grupo A2, caracterizado por un mango metálico unido a la hoja en una sola pieza; las hachas con alveolo en el cual se encastra el mango y que corresponden al grupo A3; y el grupo A4, constituido por instrumentos en forma de T con la hoja decorada. Gluzman (2013:333) propone que:

estas piezas han estado asociadas a la carga funcional contenida en el nombre y se las considera como armas o herramientas. Si bien muchas desempeñaron, efectivamente, sus principales funciones en el campo de lo utilitario, las características de algunos cabezales permiten proponer que jugaron un rol más cercano a lo simbólico.

González y Buono (2007) consignan los valores de dureza para ocho filos pertenecientes a estos tres últimos tipos de hachas, los cuales en todos los casos comprenden valores medios (este tema será retomado más adelante). Estos objetos, aun cuando hayan sido preparados para simular funciones de corte, poseen decoraciones que denotan un papel que excede el carácter meramente instrumental. Ambrosetti, al observar la morfología y decoraciones de algunas hachas fue el primero en considerar su rol como trascendente a lo utilitario, por lo que denominó a algunos artefactos como tokis o hachas de mando (Ambrosetti 1904:283). Según Gluzman (2013:332), las hachas “pueden ser entendidas como instrumentos decorados, ya que lo funcional y lo simbólico no son excluyentes, pero, sobre todo, porque lo simbólico fue funcional a mensajes de poder y de status social”. Este tipo de objetos también ha sido representado en el arte rupestre del área surandina y en las decoraciones de algunos discos metálicos (Cruz 2012), lo que señala la importancia significante de estas materialidades.

En cuanto a las representaciones de hachas en contextos rupestres, Cruz (2012) destaca su presencia en los sitios Río Doncellas, Peñas Coloradas, Sapagua e Inca Cueva. No obstante, entre estos motivos, los de Peñas Coloradas, en Yavi, son los que presentan mayores similitudes con los objetos descriptos por Gluzman y que tomamos como base para este trabajo. Según el autor, algunas de estas representaciones rupestres podrían asociarse con armas en contextos tardíos. En este sentido afirma que:

finalmente, los correlatos se muestran más tangibles en lo que respecta a las representacio¬nes de armas, situación que planteó incluso “un problema” para A. González (1992:170).

Hachas con gancho, hachas anclas y cuchillos con mango fino perpendicular, análogos a los representados en las placas, fueron hallados en numerosos sitios Tardíos y Tardíos-Inka del Noroeste Argentino, así como en el norte de Chile y en diferentes regiones de Bolivia. Asimismo, representaciones de armas semejantes a las presentadas en las placas se muestran en sitios con arte rupestre tardíos, tales que Kollpayoc en Jujuy (Nielsen et al. 2001), Santa Bárbara en el río Loa en Chile (Berenguer et al. 1985; Berenguer 1999) y San Juan del Oro en el sur de Bolivia (Methfessel y Methfessel 1997), por sólo citar algunos ejemplos entre muchos otros (Cruz 2012:112).

Si bien la adscripción de los motivos rupestres a cada grupo se torna compleja, podemos arriesgar algunas hipótesis. Entre estas, consideramos que el motivo pintado de Casa Pintada de Los Molles correspondería a la tipología A2, debido a que se indican cabezal y mango como si de una misma unidad se tratara. Este diseño contrasta con los dos motivos restantes que no poseen indicación de mango, sino solamente el cabezal correspondiente al filo. En un caso se evidencia el gancho, por lo cual inferimos que podría incluirse en el grupo A4, en el otro, consideramos pertinente su incorporación dentro del grupo A3, ya que no presenta indicación de gancho y puede asimilarse al objeto hallado en Averías del Bracho por Meyers (1986). En relación con la adscripción cronológica, se observa que las hachas poseen elementos de filiación santamariana (González 1979; Gluzman 2011). Aunque esto no indique que su origen sea netamente de este estilo, si se advierte la importancia de este tipo de decoraciones en términos simbólicos (Tarragó et al. 1997). Si bien no se descarta su adscripción a otras cronologías, estos objetos suelen ser característicos de momentos tardíos e Inka, en los cuales la frecuencia de hallazgos tiende a au¬mentar considerablemente (Gluzman 2013).

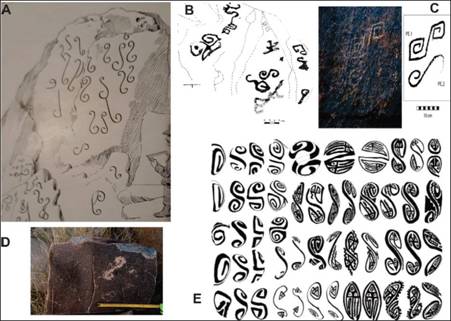

El motivo en S con volutas distales del sitio Tomasyaco tiene su contraparte en el NOA, tanto en el arte rupestre como mobiliar (figura 13). Korstanje y Aschero (1996) señalan su presencia en el valle de Las Cuevas (Catamarca), en el sitio grabado Tres Lomitas, donde predominan las representaciones geométricas curvilíneas. Otros sitios cercanos, también con diversidad de antro¬pomorfos y zoomorfos grabados, comparten su cercanía a sendas o caminos, así como a sectores potencialmente pastoriles (Korstanje y Aschero 1996). Los autores comparan el estado de las patinas de los sitios y concluyen que Tres Lomitas, al poseer las de mayor contraste, constituyen las representaciones de menor antigüedad. Respecto al resto de los motivos proponen que su va¬riabilidad no respondería a cuestiones de índole cronológica, sino más bien a diversas funcionali¬dades. En cuanto al marco cronológico, sugieren que el arte rupestre de estos sitios correspondería a momentos finales del Período Medio e inicios del Tardío, en un contexto de incremento de los conflictos intergrupales por reclamos sobre el acceso y demarcación de territorios.

En el arte mueble del NOA podemos reconocer este tipo de motivo, sobre todo en los pu¬cos y vasijas de filiación Santa María. Gandini (2021) propone una interesante interpretación al respecto, hipotetizando que estos motivos en el contexto cerámico de los pucos santamarianos, corresponden a serpientes de dos colas. Valiéndose de los análisis utilizados para el estudio de motivos serpentiformes durante el Período Medio, la autora establece una clasificación en la cual este tipo de motivo es caracterizado como un elemento tempo-sensitivo del Período Tardío. Un elemento tempo-sensitivo es aquel que permite, a escala visual, asociar ciertos rasgos con los períodos cronológicos culturales preexistentes (Gandini 2021). Aislar los criterios de clasificación permite a la autora definir como ofidios de doble cola a los casos en que los extremos de estos motivos no se diferencian en el diseño o decoración del resto del cuerpo. Esta interpretación no solo provee una asignación cronológica para a estas figuras, sino que también esboza algunas consideraciones sobre su significación.

Figura 12: Variedad de hachas de gancho tardías. Figuras tomadas de Mayer (1986); láminas 20, 21, 24, 25 y 26

En la provincia de Salta, Adán Quiroga reconoció estos motivos “espiralados” en el sitio Divisadero. Le recordaban aquellos que “salen de la boca de los camélidos del sitio San Lucas [...] cuya técnica de grabado son similares a los de Cafayate” (Quiroga 1931:96). En el oeste de Catamarca, Basile et al. (2021) recientemente dieron a conocer para la localidad de Fiambalá, motivos grabados en S con volutas distales en el sitio Piedra Escrita, vinculado al río Ciénaga y a senderos de circulación utilizados en la actualidad. Además de estas figuras, se registraron otros grabados escutiformes o hachas personificadas (Basile et al. 2021), cuya adscripción temporal corresponde a momentos posteriores al año 1000 de nuestra era (Podestá et al. 2013). En este contexto, tales imágenes se asocian al surgimiento de grupos de poder que pugnaron por el control del territorio y los recursos (Podestá et al. 2013; Basile et al. 2021).

Finalmente, estos motivos también circularon en los diseños textiles, como ocurre en prendas Angualasto o Lorohuasi, con cronologías afines a los Desarrollos Regionales (López Campeny y Martel 2014). Las S con volutas distales en algunos casos aparecen “encadenadas”, en otros, representadas con bordes angulosos como en el caso de Fiambalá (Basile et al. 2021). Según los primeros autores, la iconografía de estos atuendos estaría relacionada con la conformación de un lenguaje visual de poder vinculado al surgimiento o consolidación de grupos con pretensiones territoriales e identitarias específicas.

Una interpretación alternativa para este tipo de motivos nos acerca a momentos históricos, ya que se han hallado representaciones similares en contextos de sitios grabados por arrieros, en un período que abarca desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX (Podestá et al. 2006). Estas corresponderían a iniciales de nombres realizadas a lo largo de los trayectos que unían el oeste argentino con la República de Chile (Podestá et al. 2006; Romero Villanueva 2012). En estos casos suelen observarse cantidades significativas de grabados asociados a estos sucesos y, además, una cierta variabilidad en los motivos presentes. Sin embargo, en el repertorio del sitio Tomasyaco hemos encontrado solamente cinco motivos que no se repiten en ningún otro lugar de nuestra zona de trabajo, tampoco hemos hallado otras posibles marcas o iniciales de arrieros. Asimismo, la pátina existente, es sumamente similar a la de otros paneles con motivos que hemos definido como prehispánicos. Finalmente, los grabados de arrieros en forma de S no suelen poseer las volutas distales de ambos lados, las cuales si se observan en los motivos ya descriptos en este apartado.

Figura 13: Motivos de S con volutas provenientes de sitios rupestres y objetos muebles. A) Divisadero, tomado de Quiroga 1931, figura 118; B) Valle del Bolsón, tomado de Korstanje y Aschero 1996, figura 11; C) Fiambalá, tomado de Basile et al. 2021, figura 3; D) Sitio Tomasyaco. E) Decoraciones de pucos santamarianos, tomado de Gandini 2021, figura 2

El último motivo que analizaremos es una figura lineal bifurcada y rematada en sendas volutas (figura 14). Según Ferraro et al. (2015), estas figuras en el Parque Nacional Talampaya corresponden a representaciones de tupus. Estos objetos de prestigio comienzan a representarse en las cerámicas del Período Medio (González 1998) y luego son resignificados durante el Período de Desarrollos Regionales con proyecciones hasta el inkario (Ferarro et al. 2015). En el sitio Los Pizarrones, se asocian a representaciones antropomorfas con unkus y tocados ancoriformes, lo que brinda ciertas pautas sobre su posible cronología.

Figura 14: Motivos de tupus en distintos soportes. A y B) Ancasti, imágenes tomadas de Calomino 2018, figuras 35 y 43; C) La Huerta, calco realizado sobre la base de las imágenes publicadas en López 2006; D) Tomasyaco; E) Las Peñas; F) objetos del Museo Etnográfico de Buenos Aires, imágenes tomadas de Ferraro et al. 2015, figura 11; G) Parque Nacional Talampaya, tomado de Ferraro et al. 2015, Figura 11

En la sierra de El Alto-Ancasti, sudeste de Catamarca, Calomino (2018) describe figuras pintadas similares en asociación a motivos antropomorfos y personajes con tocados radiados, que la autora considera marcadores de estatus. En términos cronológicos, la autora vincula este tipo de motivo al período Medio, aunque no descarta su continuidad hasta momentos más tardíos. Esto puede corroborarse en otra área, en el sitio La Huerta (Jujuy), donde se halló una fuente cerámica con decoración interna con la representación de un tupu, cuyo contexto de hallazgo y características tecnológicas muestran indicios de influencia Inka (López 2006). En el Pucará de Yacoraite, en la Quebrada de Humahuaca, se halló el mismo tipo de representación en un recipiente cerámico, pero ubicado cronológicamente en el Período de Desarrollos Regionales (Nielsen 2005). En tanto que, en los contextos funerarios de La Huerta se hallaron tupus de bronce y plata asociados a estructuras Inka (kallankas y tumbas) (Raffino1993).

CONCLUSIONES PRELIMINARES

En primera instancia, este trabajo aporta al conocimiento de posibles vínculos entre Los Lla¬nos de La Rioja y el resto del Noroeste argentino. Aunque la provincia de La Rioja forma parte de aquella región, su importancia arqueológica ha sido periférica a las problemáticas regionales. En el caso del área de estudio, este panorama se incrementó por la falta de investigaciones sistemáticas.

Si bien se explicita que la orientación de este trabajo parte de los vínculos visuales señalados por las interrelaciones entre motivos particulares del arte rupestre y con otras materialidades arqueo¬lógicas, es decir, a partir de características formales que pueden visualizarse comparativamente a ojo desnudo, creemos que este primer acercamiento permite ampliar los nexos sociales, políticos y simbólicos entre los diversos territorios. Este análisis posee diferentes grados de profundidad, en el caso de esta propuesta no podemos afirmar vínculos más allá de lo visual. La presencia de motivos idénticos o similares no implica, necesariamente conexiones más profundas, como los intercambios de objetos o interacciones políticas concretas. No obstante, la replicación de ciertas representaciones conlleva, en algún punto, una carga semántica y el conocimiento del contexto en el que estas se utilizaron. Aunque la circulación de estas imágenes posiblemente alteró su significado, consideramos que una parte sustancial de los significantes debió conservarse. En este sentido, pensamos que su selección no fue azarosa, sino basada en sus atributos simbólicos, una condición que permitió a los grupos llanistas elegir imágenes u objetos que pudieran contener una potencia conceptual destacada. Estos motivos permearon a los individuos, a la vez que fueron permeados por aquellos con los que interactuaron, espectadores acostumbrados a otras realidades materiales y sociales que les imprimieron nuevas significaciones sociopolíticas.

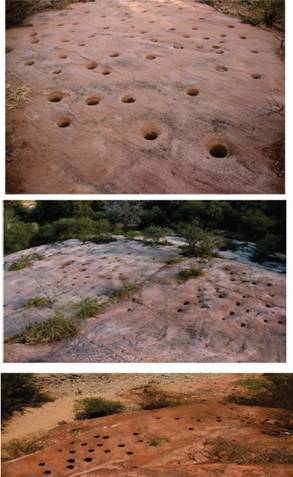

Estas materialidades visuales (motivos rupestres y objetos muebles convertidos en imá¬genes) conllevan un marco ideológico implícito, que fue integrado por la sociedad llanista en su discursiva visual. La creciente diferenciación social existente en el NOA a partir del Período Medio proveyó las herramientas para comunicar diferencias de estatus y distintas formas de detentar el poder entre grupos o individuos que regulaban los intercambios de bienes suntuarios y/o la producción de determinados objetos que incorporaban tales rasgos (Nazar et al. 2014). En el caso de Los Llanos, salvo excepciones puntuales que carecen de contextos estratigráficos (Fallabrino 1971) o que no han sido publicadas, no existen objetos con características que puedan indicar una apropiación diferencial de los recursos. Si bien hemos realizado algunas excavaciones y sondeos en sitios específicos del área de estudio (Quebrada de Olta y Chila), que corroboran la ausencia de objetos suntuarios tanto en superficie como en estratigrafía, aún resta profundizar el conocimiento del registro arqueológico sub-superficial y de los contenidos de las colecciones en las distintas localidades. Esta situación contrasta con la presencia en el arte rupestre de motivos con alta densidad significativa, como las figuras circulares de bordes semirradiados, compatibles con representaciones de cabezas con adornos cefálicos o mascariformes (Pastor y Boixadós 2016). Estas figuras, habrían cumplido un rol importante tanto en la demarcación de lugares de relevancia, como en la constitución de los sujetos que gestionaban los códigos que las significa¬ban (Pastor y Boixadós 2016). La selección concreta (y diferencial) de espacios para producir y plasmar el arte rupestre, señala distintas lógicas incluidas en la construcción del paisaje social e implicancias sociopolíticas. De este modo, el arte rupestre habría sido utilizado como medio para transmitir diferencias sociales o de estatus, y las distintas formas de habitar el territorio. En este contexto, el paisaje fue ritualizado a partir de la selección de lugares concretos para “hacer arte”, otorgando una importancia manifiesta a algunos motivos conspicuos, portadores de un entramado conceptual propio. La utilización de referentes iconográficos “importados” con connotaciones de estatus y poder, como los motivos de hachas y tupus metálicos, permitió articular las relaciones sociales y políticas en un contexto que, quizás, comenzaba a mostrar cierta diferenciación social. Tal situación se ve reforzada por la presencia de grandes instalaciones de molienda de distintos tamaños existentes en el área (figuras 15 y 16).

Por su magnitud y distribución, que las interconecta en una red de tránsito que atraviesa el valle del Medio, posiblemente formaron parte de un paisaje sacralizado y monumentalizado, donde también se incluían algunas de las imágenes rupestres referidas. Las más de 4.000 oquedades de

Figura 15: Sitios con instalaciones de molienda de más de 100 instrumentos en el valle del Medio, Llanos de La Rioja

Figura 16: Sitios de molienda colectiva llanistos. De arriba hacia abajo: El Salado, Casangate y Quebrada de Olta

mortero registradas en el área de estudio resultan compatibles con la producción y el consumo de ingentes cantidades de bebidas y/o alimentos para una población numerosa. Esta bien podría exceder la demografía de Los Llanos e incluir a otros grupos que concurrían estacionalmente para la realización de festividades vinculadas a fenómenos de integración política entre poblaciones vecinas (Pastor y Beberián 2007; Giovannetti 2017). Los vínculos espaciales entre estas instalaciones de molienda y el tamaño de los sitios muestran una red vial estructurada a lo largo de 60 km (Gilar- denghi et al. 2023). Estas instalaciones junto al arte rupestre, emplazado en lugares estratégicos donde se plasmaron algunos motivos con fuerte carga simbólica, tendieron a monumentalizar el paisaje llanista y alentaron la congregación y el tránsito de personas. Aquellos individuos, tanto locales como foráneos, que transitaban por el territorio hallaron lugares intervenidos con un fin específico: construir un paisaje social con ciertos puntos de mayor sacralidad, para ser consumido visual y corporalmente. Vale aclarar que, de los sitios descriptos, solamente dos se encuentran asociados a esta red de tránsito, mientras que los otros dos no se vinculan directamente. No obs¬tante, entendemos relevante destacar la presencia de estas instalaciones de molienda, porque en el contexto general permite entender a Los Llanos como un espacio simbólicamente construido a través de diferentes procesos y registros arqueológicos. Si bien no contamos con fechados absolutos para estas instalaciones, creemos que estos lugares comenzaron a cobrar importancia en los inicios de nuestra era, llegando en momentos tardíos a su máxima actividad, en paralelo con el despliegue de figuras asociadas con esa cronología.

El análisis formal de los motivos incluidos en este trabajo se utiliza como instrumento de contextualización cronológica de algunos sitios concretos. Una indagación más profunda de los repertorios permitirá a futuro ampliar la caracterización temporal a escala regional. Los motivos analizados presentan significativas similitudes con referentes del resto del NOA, cuyos contextos de producción habrían tenido inicio durante el Período Medio. Tal es el caso de la representación antropomorfa en el sitio El Salado, cuya morfología resulta compatible con figuras que, tanto De Hoyos y Lanza (2000) como Álvarez et al. (2011), adscriben a partir del 700 d.C. En el caso de las representaciones de hachas metálicas se repite una situación análoga, ya que estos objetos comienzan a ser plasmados en imágenes hacía momentos Aguada, no obstante, los tipos represen¬tados en Los Llanos corresponderían a diseños más tardíos. En este caso asociados al Período de Desarrollos Regionales y con implicancias simbólicas más que utilitarias (Gluzman 2013; Nazar et al. 2014). En la misma latitud donde se hallaron estas representaciones, pero en las sierras de Córdoba, se documentó un hacha de gancho grabada en las costas del río Yuspe. Este motivo, referido a objetos con alto capital simbólico y asociado a momentos tardíos, habría operado como un código visual en los contextos locales de demarcación territorial (Pastor y Tissera 2016).

Los tupus o alfileres para ropa, asociados a momentos tardíos, también incorporan una carga simbólica significativa. Estos objetos fueron utilizados en los atuendos de personas con cierto es¬tatus social y generalmente confeccionados en metales apreciados como plata, oro o cobre (López 2006), lo que refuerza su relación con procesos vinculados a la desigualdad social y apropiación diferencial de bienes, incrementados a partir del inkario, siempre y cuando interpretemos tales motivos según la lógica de Ferraro y colaboradoras (2015).

Durante el siglo XV y comienzos del XVI, Los Llanos de La Rioja constituyeron una frontera relativamente distante del imperio Inka. No obstante, la expansión imperial produjo movimientos demográficos que habrían afectado al área de estudio. En ese contexto, tal vez los vínculos entre Los Llanos y el resto del NOA observaron un incremento que puede ser rastreado en un conjunto de motivos rupestres foráneos. La presencia de motivos basados en objetos conspicuos como el hacha metálica y los tupus podrían dar cuenta de una cronología relativamente tardía, en parte contemporánea con la conquista Inka de los Andes meridionales (Angiorama y Taboada 2008; Pastor y Tissera 2016). Las producciones rupestres de Los Llanos riojanos habrían participado, de este modo, en la construcción de un paisaje político complejo y en parte convulsionado por movimientos de población (y por ende de ideas) desde el norte. En este contexto también podrían haberse extendido los motivos en S con volutas, propios de momentos tardíos y asociados a atuendos de poder (López Campeny y Martel 2014) y cerámicas de estilo santamariano que, según Gandini (2021) corresponden a serpientes doble cola. En el contexto llanista la existencia de tales motivos vinculados a hachas y tupus podría completar un conjunto gráfico que refirió a territorios de la vertiente andina. Estos códigos visuales de origen foráneo, si bien en sus lugares de origen no fueron necesariamente contemporáneos, en Los Llanos se constituyeron en una identidad visual desplegada sincrónicamente y gestionada por grupos o individuos que propiciaron la acumulación de capital político en determinados lugares clave del oasis llanista.