INTRODUCCIÓN

Las poblaciones humanas que habitaron la Sierra de El Alto-Ancasti durante la segunda mitad del 1° milenio de la Era han utilizado de manera casi exclusiva el cuarzo como materia prima para la manufactura de distintos tipos de instrumentos. En los sitios arqueológicos exca vados y cuya tecnología lítica fue analizada se observa la presencia de instrumentos simples de filo retocado, con retoque unifacial y cierta ausencia de sistematicidad tanto en las formas base como en la formatización de los biseles (Moreno y Sentinelli 2014; Moreno 2015; Egea 2016, 2018, 2022; Moreno y Egea 2016, 2020; Egea y Gerola 2020; Egea y Moreno 2021; Moreno et al. 2022a). Sin embargo, también identificamos un conjunto de puntas de proyectil, la gran ma yoría manufacturadas en cuarzo y que presentaban mayor inversión de trabajo, materializada en la reducción bifacial y la presencia de pedúnculos destacados en algunos casos y aletas y bases escotadas en otros, así como cierta estandarización en tamaños y formas. Resulta relevante que este conjunto de puntas de proyectil fue registrado solo en uno de los sitios excavados en el área de estudio: la cueva Oyola 7 (Gastaldi et al. 2016; Gheco 2017). Esta cueva, que presenta más de 70 diseños de arte rupestre en sus paredes y techos, es el único sitio en el que, hasta el momento, se han registrado este tipo de instrumentos. Esto es relevante ya que se trata de un espacio con características de ocupación particulares, marcado por un proceso de ocupaciones y desocupacio nes que indica eventos relativamente esporádicos de actividades realizadas en su interior y en el cual no se han recuperado evidencias de especies silvestres potencialmente cazadas en el pasado que expliquen directamente la presencia de estos instrumentos. Esta situación es diferente en otros sitios del área, particularmente en varias unidades domésticas excavadas en la Sierra de El Alto-Ancasti, en los cuales se identificó una gran cantidad de materiales líticos tallados en cuarzo que muestran una diversidad de instrumentos manufacturados, pero ninguna punta de proyectil, a pesar de contar con evidencias de la presencia de especies silvestres tales como zorros, cérvidos y aves (Ahumada et al. 2019; Moreno et al. 2022b). Además, podemos agregar que en distintas investigaciones realizadas en múltiples sitios arqueológicos del NOA con ocupaciones durante el 1° milenio de la Era Cristiana se han identificado puntas de proyectil con diseños similares y en distintos tipos de emplazamientos como espacios domésticos, áreas de cacería, etc. (Escola 2000, 2002; Ávalos 2002; Hocsman y Escola 2006-07; Ratto 2003; Miguez et al. 2009; Carbonelli 2014; Moreno2015; Sentinelli y Scattolin 2019). Por lo tanto, suele ser habitual la presencia de este tipo de instrumentos en contextos arqueológicos. Sin embargo, tal como comentamos antes, en los sitios investigados hasta el momento en la zona, tanto por nuestro equipo de investigación como por otros investigadores e investigadoras, no se han identificado puntas de proyectil, salvo por el caso de Oyola 7. En dicha situación radica la relevancia de este trabajo, en el cual perseguimos tres objetivos principales: el primero consiste en caracterizar el conjunto de puntas de proyectil, haciendo hincapié en las semejanzas y diferencias en su manufactura y diseño, e incluso evaluar si fueron confeccionadas dentro de Oyola 7 o transportadas allí desde otras locaciones. El se gundo objetivo es realizar una aproximación funcional al tipo de arma del cual habrían formado parte (Shott 1997), lo que nos permitirá acercarnos a las actividades realizadas en Oyola 7 en las que estuvieron implicados estos instrumentos. Por último, nos proponemos reflexionar sobre las posibles explicaciones en torno a la ausencias y presencias de las puntas de proyectil en los diferentes contextos de la Sierra de El Alto-Ancasti.

Para alcanzar estos objetivos, nos concentraremos en un análisis tecno-tipológico de las puntas de proyectil registradas en Oyola 7 y en las características del contexto de hallazgo, así como en la comparación con otros conjuntos materiales locales y regionales. Pero antes presentaremos el área y el sitio del cual proviene este conjunto de puntas de proyectil.

ÁREA DE ESTUDIO

La Sierra de El Alto-Ancasti (figura 1) se ubica en el sector oriental de la provincia de Catamarca; su ladera occidental se presenta muy escarpada hacia el valle central donde se ubica la ciudad de Catamarca, mientras que su ladera oriental se caracteriza por la formación de tres pisos ecológicos principales: el pastizal de altura (en el sector más elevado), el bosque serrano (en el sector intermedio) y el chaco serrano (en el área más baja, donde se ubica la llanura chaco-santiagueña) (Quesada et al. 2012, 2016; Zuccarelli 2020). Nuestro interés aquí se concentra en el bosque serrano, piso ecológico en el que se encuentra la cueva Oyola 7, de la cual proviene el conjunto de puntas de proyectil que presentaremos.

Figura 1: Mapa de ubicación de la Sierra de El Alto-Ancasti y de las localidades nombradas en el texto

El bosque serrano se caracteriza por una cobertura vegetal abundante, donde predominan árboles de gran porte como el cebil (Anadenanthera colubrina), el quebracho (Schinopsis balansae) y el nogal criollo (Juglans australins) (Morlans 1995; Agüero et al. 2017). La localidad de Oyola se caracteriza además por la presencia de un gran batolito en el cual hasta el momento se han identificado más de 38 cuevas y aleros con arte rupestre, entre los que se ubica la cueva Oyola 7 (Quesada et al. 2016; Gheco 2017; Zuccarelli 2020).

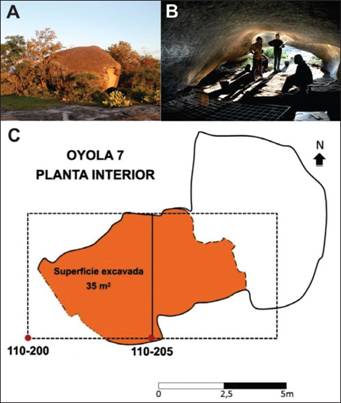

Oyola 7 se destaca por la variedad, número y estado de conservación de las pinturas (figura 2). La cueva posee dos accesos en sus extremos este y oeste. Al oeste, la entrada posee una escasa altura, de no más de un metro de alto, y se abre a un gran playón pétreo formado por una roca granítica desde donde puede observarse el paisaje circundante. La boca oeste es más amplia, pero su acceso es más complejo debido a la existencia de grandes rocas y mucha vegetación. Su interior posee un tamaño aproximado de 14 m de largo, 4 m de ancho y 1,6 m de alto, lo cual permite la permanencia simultánea de varias personas para observar los motivos de arte (Gheco et al. 2013, 2019; Gastaldi et al. 2016; Gheco 2017).

Figura 2: Oyola 7. A) Vista exterior: B) vista interior; C) plano de la excavación estratigráfica realizada

(tomado de Gheco 2017)

Los fechados obtenidos ubican algunas de las actividades de esta cueva en la segunda mitad del primer milenio d.C., aunque hay elementos para sostener que se habrían desarrollado ocupaciones anteriores y posteriores a esas fechas (tabla 1) (Gheco et al. 2013, 2019; Gastaldi et al. 2016; Gheco 2017).

Tabla 1. Fechados radiocarbónicos obtenidos en Oyola 7.

La calibración fue realizada por 1-sigma

Sitio

Sigla

Fecha

Calibración

Material

Oy7

LP-3181

1230+-70

680-993 d.C.

Carbón

Oy7

LP-3183

1260+-90

660-992 d.C.

Carbón

Oy7

LP-3711

1140+-60

772-1044 d.C.

Carbón

Oy7

LP-3722

1710+-70

222-572 d.C.

Carbón

Oy7

LP-3719

1100+-50

886-1144 d.C.

Carbón

Se realizó una excavación estratigráfica de la totalidad de los sedimentos depositados en el suelo de la cueva en un área aproximada de 35 m2. Las tareas se realizaron siguiendo los princi pios de estratigrafía arqueológica (Harris 1991). En este método cada unidad estratigráfica (UE) es considerada como un evento único de depositación que representa una acción o un conjunto de ellas. A partir de esta metodología, fueron definidas 114 diferentes. Según las características sedimentarias y de las inclusiones registradas estas pueden ser clasificadas en: estratos de de pósitos de limpieza (vertederos), rellenos de pozos, fogones y estratos cobertores. Los primeros corresponden a acumulaciones sedimentarias asociadas a actividades de limpieza de la cueva. Por otro lado, se identificaron como rellenos de pozos aquellos estratos horizontales que colman cortes intencionales de la matriz estratigráfica de la cueva. Del mismo modo, también fueron documentadas capas horizontales que, por sus características morfológicas, inclusiones y alte raciones sedimentarias, pueden ser interpretados como fogones. Por último, designamos como estratos cobertores a aquellas UE que poseen una amplia extensión en el suelo de la cueva y una composición de sedimentos de grano fino. Estos indican momentos de menor intensidad en la ocupación del abrigo y sirvieron como superficies para las futuras actividades; su presencia en distintos momentos de la secuencia estratigráfica de la cueva nos permite segmentar esta historia en varios ciclos estratigráficos que indican momentos de mayor intensidad en el uso del abrigo, donde se observa la producción de una variedad de cuencas y acciones que modifican la estrati grafía, separados por períodos de menor uso o formación de nuevos estratos, justamente cuando se conformaron estas amplias superficies cobertoras (Gastaldi et al. 2016).

A partir de esto, pudieron definirse dos modalidades de uso del espacio diferentes, con 10 ciclos estratigráficos distintos. Esta distinción entre dos modalidades, una con los ciclos más anti guos (10 al 7) y otra con ciclos más modernos (6 al 1), se debe a que presentan contrastes, ya que la más antigua se caracteriza por ocupaciones muy intensas sin clara diferenciación, mientras el momento más moderno presenta ciclos de ocupaciones y desocupaciones de la cueva. Si bien las actividades inferidas para cada uno de estos momentos presentan algunas diferencias, es notable la recurrente detección de fogones, un elemento material que parece caracterizar la historia de la cueva (Gheco 2017).

Ciclos más antiguos (10 al 7)

Este primer momento, más temprano, presenta mayor intensidad de actividades. Los ciclos fueron muy difíciles de diferenciar y se definieron cuatro ciclos de manera tentativa, ya que podrían corresponder a un solo gran ciclo. Numerosos fogones se disponen uno sobre otro. Es decir, posiblemente la cueva haya sido usada de manera reiterada y se haya seleccionado el mismo espacio para el encendido de las estructuras de combustión. Los fuegos se disponen contra la pared norte con poco tiempo de separación entre uno y otro. Son pequeños fogones realizados casi en el mismo lugar y barridos hacia la pared contraria. La forma en que se presentan parece ser un gran estrato de cenizas, aunque pueden diferenciarse distintos eventos de combustión.

Ciclos más modernos (ciclos 6 a 1)

Un segundo momento, más moderno, está caracterizado por ocupaciones cíclicas. Se dan sucesivas ocupaciones o momentos de mayor intensidad en el uso de la cueva, separados por momentos de menor intensidad. Se exhibe un patrón recurrente de actividades, fundamentalmente asociadas a la ejecución de fogones en proximidades a las paredes del abrigo. A cada evento de combustión registrado le siguen otros de desocupación (estratos horizontales cobertores), luego un nuevo fogón se enciende en otra parte de la cueva. Se trata de fogones más bien restringidos, en algunos casos delimitados con piedras e, incluso, vinculados a huellas de postes o estacas, quizás para colgar o sostener algo sobre el fuego.

Los instrumentos líticos tallados recuperados de la excavación presentaron una manufac tura simple, a través principalmente del retoque marginal, con una sola de las caras afectadas y se destacan por estar realizados esencialmente en cuarzo como materia prima (Egea 2015; Egea y Moreno 2021; Moreno y Egea 2016). Sin embargo, el punto más llamativo en este sitio es la presencia de puntas de proyectil, ya que, como comentamos antes, es el único sitio en el área donde aparecen este tipo de instrumentos.

Vale destacar que en la zona de estudio se ubican otros sitios arqueológicos de diversa funcionalidad y que resulta relevante comentar aquí, ya que la tecnología lítica de estos espacios posee algunas semejanzas y diferencias que serán retomadas para nuestra argumentación. Se han identificado algunos sitios interpretados como compuestos domésticos, entre los que considera mos aquí a El Taco 19, ubicado en el pastizal de altura, Oyola 50, en sectores aledaños al batolito donde se ubican los aleros y cuevas con arte rupestre, y Oyola 31, que fue interpretado como un sector destinado a campamentos transitorios, ubicado a pocos metros de la cueva Oyola 7 (Egea 2022; Egea y Moreno 2021).

En términos generales, la tecnología lítica presenta características compartidas entre estos cuatro sitios: resalta el uso del cuarzo como materia prima de manera casi exclusiva, alcanzando valores del 98% de los conjuntos líticos tallados; existe una muy alta proporción de desechos de talla, que incluye porcentajes de desechos indiferenciados de alrededor del 20% y, finalmente, la manufactura de los instrumentos es muy simple, con baja estandarización y realizados a partir de retoques marginales y una escasa inversión de trabajo (Egea 2022; Egea y Moreno 2021). Frente a esta caracterización general del conjunto lítico tallado, se destaca el conjunto de puntas de proyectil que concentra la atención de este artículo, dado principalmente por las características del diseño y la mayor inversión de trabajo en la manufactura de estos instrumentos, así como también a algunas cuestiones vinculadas al uso de materias primas. A continuación, desarrollamos sus características.

EL CONJUNTO DE PUNTAS DE PROYECTIL DE OYOLA 7

Las puntas de proyectil recuperadas en la cueva Oyola 7 son 14 ejemplares, que represen tan el 8% del total de instrumentos recolectados en el sitio. Estas fueron analizadas usando los atributos consignados por Aschero (1975, 1983) y Aschero y Hocsman (2004). Específicamente nos concentraremos en identificar las materias primas utilizadas, para luego analizar las técnicas de manufactura considerando la situación, extensión y forma de los lascados, así como también la forma general del contorno. Por último, tendremos en cuenta las medidas de largo, ancho, espesor y peso, así como si las piezas se encuentran completas o fracturadas. En relación con la asignación de las puntas de proyectil a los distintos tipos de armas, seguimos la propuesta de Shott (1997), la cual tiene en cuenta ciertas medidas a las que se les aplica las siguientes ecuaciones:

Para dardo de lanzadera:

0,18 x largo + 0,87 x ancho del hombro + 0,72 x espesor + 0,21 x ancho del pedúnculo -18,79. Para arco y flecha:

0,07 x largo + 0,49 x ancho del hombro + 1,28 x espesor + 0,14 ancho del pedúnculo -8,60.

Una vez aplicada la ecuación a cada espécimen, el valor resultante mayor será al que debe ser asignada la punta de proyectil. Para elementos fragmentados, propone que la medida discri minante en esos casos sea el ancho del hombro, para lo cual plantea las siguientes ecuaciones:

Para dardo de lanzadera: 1,40 x ancho del hombro - 16,85 Para arco y flecha: 0.89 x ancho del hombro - 7,22.

Esta alternativa nos resultó relevante para uno de los casos, tal como lo presentaremos más adelante.

Del total de puntas de proyectil, diez fueron manufacturadas en cuarzo, tanto de una variedad de cuarzo ahumado (n=6) como de cuarzo lechoso (n=4). En este sentido, se repite lo observado en los otros sitios arqueológicos, donde estas variedades de cuarzo son las más utilizadas (Egea 2022)1 (tabla 2).

Tabla 2. Características principales de las puntas de proyectil registradas en Oyola 7

Materia prima

Cuarzo

11

Sílice

Cuarcita

No identificada

Conservación

Entera

Fracturadas

Extensión de los lascados

Marginal

Parcialmente extendido

Forma perimetral

Triangular

12

Lanceolada

Base

Cóncava

Convexa

Escotada

No diferenciada

Si bien las puntas de proyectil del conjunto son principalmente de cuarzo, el hecho de que un porcentaje importante (28%) se haya manufacturado en otras materias primas, puede tener que ver con la dificultad de obtener formas base apropiadas y de manufacturar este tipo de instrumentos en cuarzo. En este caso evaluaremos el conjunto general de puntas de proyectil, pero tendremos en cuenta algunas diferencias entre las formas de vincularse con cada una de estas materias primas.

Otro aspecto para considerar es que algunas de las puntas de proyectil se asocian a diferen tes etapas de la secuencia de formatización (enteras, defectuosas, sin terminar), dos de ellas son preformas. El hecho de que estén en proceso de manufactura es interesante ya que indica que podrían estar ingresando a la cueva no solo puntas ya manufacturadas, aunque como veremos más adelante, esta es la principal hipótesis de la que partimos (Egea 2022; Moreno y Egea 2016).

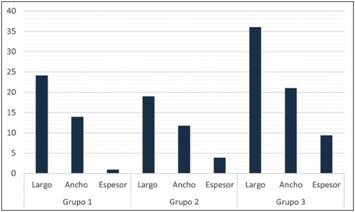

En cuanto a su manufactura, presentan una mayor inversión de trabajo que el resto de los instrumentos retocados, ya que exhiben en todos los casos retoque bifacial y una relativa estanda rización del diseño. Sin embargo, el punto más llamativo es que es posible apreciar cierta variedad de diseños en un conjunto relativamente pequeño. Sobre la base de esta variedad de diseños las diferenciamos en tres grupos: el primero corresponde a puntas triangulares con pedúnculo y aletas entrantes, formado por cinco piezas; un segundo grupo está conformado por puntas triangulares apenduculadas, con seis piezas y, finalmente, un grupo de dos puntas lanceoladas. Además, hay una preforma que no pudimos asignar a ninguno de estos tipos (figura 3).

En cuanto al primer grupo (figura 3-A), se encuentra conformado por cinco piezas, que pre sentan diseño de limbo triangular con pedúnculo diferenciado y aletas entrantes, muy similares a las asignadas al formativo en el Noroeste argentino (Escola 2000, 2002; Moreno 2005; Hocsman 2006, 2010; Miguez et al. 2009; Martínez et al. 2010; Carbonelli 2014; Montegú 2022, entre otros). Estas, sin embargo, presentan algunas diferencias entre sí: este grupo de puntas no fue manufacturado exclusivamente en cuarzo, ya que solo dos fueron realizadas en esta materia prima, una en sílice, una en cuarcita y una en una materia prima no identificada, posiblemente sílice. Estas materias primas suelen estar presentes en los conjuntos líticos del área, pero en porcentajes muy menores, apenas el 4% entre todas ellas.

En cuanto a la forma del contorno si bien son todas triangulares, cuatro son triangulares alargadas y solo una triangular corta. Este grupo de puntas fueron confeccionadas mediante retoque marginal en cuatro de los casos y una mediante retoque parcialmente extendido. La forma de los lascados es paralelo corto en tres casos y escamoso irregular en dos. Tres piezas se encuentran completas, mientras que las dos restantes están fracturadas, una de estas presenta la factura en la base por lo que se ha perdido el pedúnculo. En cuanto a los tamaños, se observa que el largo promedio es de 24,16 mm, el ancho promedio de 13,95 mm, el espesor promedio de 4,02 mm y finalmente, el peso promedio es de 0,92 g (figura 4).

El segundo grupo (figura 3-B) está comprendido por seis puntas de proyectil triangulares apedunculadas. En este caso a diferencia del grupo anterior, la totalidad fue manufacturada en cuarzo, tanto ahumado como lechoso, por lo que podrían estar relacionadas con otro tipo de prácticas o con ciertas características técnicas vinculadas a su manufactura. Este diseño, al igual que el anterior, es frecuentemente asignado a momentos formativos del Noroeste argentino (Es cola 2000, 2002; Moreno 2005; Hocsman 2006, 2010; Miguez et al. 2009; Martínez et al. 2010; Carbonelli 2014; Montegú 2022, entre otros).

La forma del contorno es en todos los casos triangular alargada. Fueron confeccionadas mediante retoque marginal en tres casos, retoque parcialmente extendido en dos, y microrreto- ques en dos casos. La forma de los lascados es escamoso irregular en cinco de los casos y solo en una pieza estos son paralelo corto irregular. Cuatro de estas puntas de proyectil se encuentran fracturadas con afectación principalmente del ápice. Sus bases son cóncavas en cuatro casos y escotadas en dos. El tamaño (en promedio) de estas piezas muestra que el largo es de 18,97 mm; el ancho, 11,77 mm y el espesor, 3,9 mm; el peso promedio es 1,03 g (figura 4). Una de las seis puntas de este grupo es una preforma realizada sobre una lasca angular, de 2,6 g por lo que resulta la de mayor peso de este grupo.

El tercer grupo (figura 3-C) está formado por dos puntas de forma lanceolada. Estas pre sentan ciertas semejanzas tecnológicas con diseños correspondientes a momentos de la transición a la producción de alimentos (Pintar 1990; Aschero et al. 1991, 1993-94; Hocsman 2006). Sin embargo, debemos considerar que presentan diferencias significativas entre ellas. Una fue confec cionada en cuarzo y la otra en una materia prima no diferenciada. Ambas fueron manufacturadas mediante retoques parcialmente extendidos, siendo la forma de los lascados escamoso irregular en un caso y paralelo corto irregular en el otro. Las dos presentan fracturas. Con relación a los tamaños debemos considerar que, a pesar de la presencia de fracturas en ambos casos, la pieza manufacturada en cuarzo presenta solo una pequeña fractura en el sector de la base. En este caso el largo es de 36 mm, el ancho de 21 mm y el espesor de 9,4 mm, mientras que el peso es de 7,8 g (figura 4). El otro caso presenta una fractura transversal al eje mayor, por lo que la medida del largo máximo no pudo establecerse, pero sí su ancho máximo (24,3 mm) y su espesor máximo (7,9 mm); el peso es de 5,3 g, estas medidas permiten observar que se trata de piezas de mayor tamaño que las de los otros dos grupos.

Una de las puntas de proyectil no pudo asignarse a ninguno de estos grupos por ser una preforma en sus primeras etapas de manufactura (figura 3-D), por lo que será descripta indivi dualmente. Esta es de cuarzo lechoso, de contorno de forma triangular alargada con retoques marginales y lascados de forma escamoso irregular y presenta una fractura en el sector del limbo. El largo no pudo ser medido, su ancho es de 13,4 mm, el espesor de 5,1 mm y el peso es de 1,4 g.

Figura 3: Puntas de proyectil registradas en Oyola 7. A) Triangulares pedunculadas; B) triangulares apedunculadas; C) lanceoladas y D) preforma

El tamaño pequeño de las puntas triangulares, así como los espesores delgados y peso inferior a 2 g, permitiría asignarlas funcionalmente a flechas propulsadas con arco como sistema de arma (Fenenga 1953; Thomas 1978; Shott 1997; Hughes 1998), cuya función principal habría estado vinculada a actividades de caza (Andrefsky 1998; Martínez 1999; Martínez y Aschero 2003). Si utilizamos la propuesta de Shott (1997) para asignar a los distintos sistemas de armas, observamos que todas las puntas de proyectil triangulares, donde se pudieron medir las variables necesarias, corresponden a arco y flecha. Asimismo, el espécimen lanceolado que se encuentra prácticamente completo también puede ser asignado a arco y flecha (tabla 3). Sin embargo, si tenemos en cuenta el peso, hay tres puntas de proyectil cuyo peso es mayor a 2 g, que corres ponden a las 2 lanceoladas y una de las preformas no adelgazada. En el caso de ambas puntas de proyectil lanceoladas, de acuerdo con su peso podrían ser parte de dardos de lanzadera. El espécimen que presenta fractura transversal es claramente un elemento de gran tamaño, ya que las medidas de la sección presente son mucho mayores que las de otras puntas de proyectil, sean pedunculadas o apedunculadas. Si tomamos en cuenta la propuesta de una sola variable de Shott (1997), correspondiente al ancho de hombros, aplicando la ecuación correspondiente, el resultado indica que dicha pieza se corresponde a dardo de lanzadera, ya que este posee el valor más alto.

Figura 4: Comparación de los tamaños promediados de las puntas de proyectil de acuerdo a los distintos tipos identificados; las medidas están expresadas en mm

Dardo de lanzadera: 1,40 (23,7)-16,85= 16,33.

Arco y flecha: 0,89(23,7)-7,22= 13,87.

Tabla 3. Asignación de las puntas de proyectil de Oyola 7 a los tipos de armas siguiendo la propuesta de Shott (1997)

Largo

Ancho

Espesor

Hombros

Dardo

Arco

Oy7.27.1

18,7

13,4

5,3

10,9

0,689

6,71

Oy7.57.z.31

19,21

13,28

7,73

13,3

4,5932

11,0153

Oy7.194.7

34,86

20,09

10,17

12,6

9,9881

15,8444

Oy7.152.8

28,14

15,87

4,67

16,6

7,4123

9,7032

Oy7.174.13

25,22

16,15

3,22

12

1,8995

5,428

Oy7.58.6

26,74

14,84

4,23

10,4

1,2332

5,8598

Oy7.LR.1

19,44

12,19

3,48

12,1

0,3017

4,8508

Oy7.24.14

18,7

12,4

4,5

11,5

0,425

5,84

Nota: El ejemplar Oy7.194.7 es la pieza lanceolada.

En su mayoría, las puntas de proyectil se encuentran fracturadas, algunas de ellas con muy pequeñas fracturas en su ápice o en su base que habrían implicado necesariamente su manteni miento o descarte. Solamente cinco especímenes se encuentran completos. Es llamativo en este sentido que no se observen evidencias de mantenimiento, pero también que algunas de ellas se encuentren completas y parecerían no haber sido utilizadas o haber participado en actividades que no implicaran este tipo de daños.

Vinculado con los procesos de manufactura, debemos considerar que las características de los desechos de talla recuperados en Oyola 7 no nos permiten asegurar que las puntas de proyectil hayan sido manufacturadas en la cueva ya que no se observan lascas de formatización compatibles con el tamaño de los lascados de estos instrumentos. No creemos que esto se vincule con procesos postdepositacionales, ya que se identificaron desechos de talla (así como también restos óseos y fragmentos cerámicos muy pequeños en la excavación de Oyola 7), pero cuyas características no son las esperables en lascas de formatización de las puntas de proyectil. Aunque hay presencia de muescas en el sitio, no hay representación clara de filos que pueden asociarse con tareas como la formatización y/o recambio de astiles. Esto, sin embargo, es similar a lo observado en todo el conjunto lítico tallado en cuarzo de Oyola 7, ya que las actividades de reducción y manufactura de instrumentos líticos parecen haber sido realizadas en espacios exteriores a la cueva (Moreno y Egea 2016; Egea 2022).

Uno de los aspectos sobre los que nos interesa preguntarnos es si las diferencias en los diseños se vinculan con los distintos momentos de mayor y menor intensidad en la secuencia estratigráfica de ocupación de Oyola 7. Al respecto, observamos que las distintas morfologías de puntas de proyectil descriptas se distribuyen a lo largo de toda la secuencia. Recordemos que en Oyola 7 se definieron dos modalidades de uso del espacio diferentes, con 10 ciclos estratigráficos distintos, tal como fuera descripto con anterioridad (Gheco 2017).

Los ciclos más modernos (1 al 6) se caracterizan por sucesivas ocupaciones o momentos de mayor intensidad en el uso de la cueva, separados por momentos de menor intensidad o des ocupaciones, que podrían indicar diferentes visitas realizadas a este sitio. En cuanto al material lítico hay presencia de desechos de talla y numerosos y variados instrumentos. Los ciclos 3 y 4, caracterizados por eventos de vertedero y cobertores son los únicos de estos ciclos más modernos en los que se identifica la presencia de puntas de proyectil. En estos fueron identificadas cuatro puntas de proyectil: dos en el ciclo 3 dentro de un pozo y dos en el ciclo 4. Estas corresponden a puntas triangulares apenduculadas en tres de los casos y una triangular pedunculada con aletas.

Los ciclos más antiguos (7 al 10) corresponden a momentos más tempranos en la historia estratigráfica de la cueva, donde se observó mayor intensidad de actividades. Los ciclos fueron muy difíciles de diferenciar. En cuanto a los materiales líticos, se recuperó gran cantidad de desechos de talla y a diferencia del momento comentado anteriormente, aquí los instrumentos manufacturados recuperados son muy pocos, mayormente instrumentos de corte. Destaca la presencia de ocho puntas de proyectil. Por lo que representa un contexto donde aparecen pocos instrumentos, pero la gran mayoría de las puntas de proyectil identificadas en la cueva.

En el ciclo 7 hay una punta de proyectil (triangular apedunculada), en el 8 se identificaron tres puntas de proyectil (todas triangulares, una apedunculada y dos pedunculadas con aletas), en 9 al igual que en el ciclo anterior hay tres puntas de proyectil (las dos lanceoladas y una trian gular apedunculada) y finalmente, en el ciclo 10 se identificó una punta de proyectil triangular pedunculada con aletas.

Si comparamos los materiales líticos de los ciclos más antiguos (7-10) con los de los más modernos (1-6) se ve que en los momentos más tempranos tuvieron mayor presencia e importancia las puntas de proyectil. Es una posibilidad que este primer momento estuviera vinculado, al menos en parte, a su manufactura, ya que estas representan el 21% de los instrumentos identificados en estos ciclos.

Si bien las puntas de proyectil en los ciclos modernos son solo cuatro, vale aclarar que dos de ellas provienen de la limpieza inicial de la excavación por lo que no fueron incluidas en el análisis estratigráfico, pero podrían estar relacionadas a eventos más modernos.

En resumen, las actividades realizadas durante los ciclos más antiguos se relacionarían mayormente a la talla lítica de cuarzo, por el alto número de desechos de talla y la presencia de núcleos que dan cuenta de todas las etapas productivas2 (Egea 2022). En cuanto a los instru mentos, si bien son pocos, destaca el número de puntas de proyectil, con variadas morfologías, que resultan el segundo grupo tipológico más abundante después de los instrumentos de corte. En los momentos más moderno predominan las etapas finales de formatización de instrumentos en cuarzo, con un alto porcentaje de filos cortantes y algunas puntas de proyectil, también de variada morfología.

LAS PUNTAS DE PROYECTIL EN EL CONTEXTO DE OYOLA

Oyola 7 es el único sitio en la Sierra de El Alto-Ancasti donde fueron recuperadas puntas de proyectil. Esta situación es relevante, ya que no se registra la presencia de estos instrumentos, pero sí la de animales silvestres en los conjuntos arqueofaunísticos de los sitios domésticos de la sierra de El Alto-Ancasti (Ahumada y Moreno 2015-16; Moreno y Ahumada 2018, Moreno et al. 2022b). Por el contrario, si bien relacionamos la presencia de puntas de proyectil en Oyola 7 a la caza de animales, notamos que en este sitio no se observan importantes evidencias del apro vechamiento de animales a través de la cacería, a pesar de ser un área donde viven algunas de estas especies (Gastaldi et al. 2016; Moreno et al. 2022b). En otros sitios excavados por distintos equipos de investigación, tampoco se han identificado puntas de proyectil (Nazar 2003; Dlugosz 2005; Gerola 2018). Esto incluye una cueva con arte rupestre excavada en la localidad de Gua- yamba, departamento El Alto (Gerola 2018).

Antes del hallazgo de puntas de proyectil líticas en Oyola 7, se consideraba el posible empleo de otros mecanismos para la cacería, como el uso de trampas o madera como materia prima para la preparación de las armas. Sin embargo, la información de este conjunto de puntas indica que poblaciones locales tenían el conocimiento técnico para manufacturar este tipo de instrumentos, que implica una mayor inversión de trabajo, incluyendo la reducción bifacial y la generación de diseños estandarizados. En este sentido, consideramos que las puntas de proyectil habrían sido de manufactura local ya que se utilizan las mismas materias primas que en el resto del conjunto, es decir, el cuarzo mayoritariamente y, además, porque se cuenta con escasas evidencias de objetos foráneos en los sitios arqueológicos investigados en la Sierra de El Alto-Ancasti (Egea 2022; Moreno et al. 2022a). Sin embargo, llama la atención la variabilidad de diseños identificados, que incluyen formas triangulares pedunculadas y apedunculadas e incluso lanceoladas, pero que podría indicar también el uso de distintos tipos de armas. Además debemos tener en cuenta la posibilidad de que algunos de estos elementos sean producto de eventos de reclamación, ya que, si comparamos los diseños, algunos se corresponden con momentos más tempranos, aunque no tenemos evidencias de estas ocupaciones en ninguno de los sitios arqueológicos investigados hasta el momento. Particularmente, el ejemplar lanceolado que se encuentra casi completo se asemeja al tipo morfológico Peñas Chicas E descrito por Hocsman (2006) para Antofagasta de la Sierra, correspondiente al rango cronológico 3430-4150 AP (figura 5). Esto ya había sido observado en el caso de El Taco 19, donde en las primeras unidades estratigráficas, registramos una punta de proyectil lanceolada, de gran tamaño y en una materia prima no identificada (figura 5-A), pero de la cual no se halló ningún otro fragmento en la secuencia estratigráfica de ese sitio (Moreno 2015). Es posible que en el futuro podamos identificar estas ocupaciones y evaluar la presencia de estos diseños en momentos más tempranos. Por el momento, no podemos interpretar claramente la funcionalidad o la circulación de estos diseños, pero sí nos interesa llamar la atención sobre esta variabilidad de diseños de puntas de proyectil en Oyola 7.

Figura 5: Comparación de las puntas lanceoladas recuperadas en la Sierra de El Alto-Ancasti con ejemplares de Antofagasta de la Sierra. A) Punta de proyectil recuperada en las primeras unidades estratigráficas de El Taco 19; B) tipo Peñas Chicas E (tomado de Hocsman 2006); C) punta de proyectil lanceolada recuperada en Oyola 7

Además, en Oyola 7 la tecnología lítica presenta algunas diferencias significativas con El Taco 19, como la ausencia de la secuencia de producción completa, por lo que habrían ingresado algunos instrumentos líticos ya manufacturados o las formas base para realizar los retoques fi nales. También, vinculado a esto, llama la atención la proporción mucho mayor de instrumentos retocados en Oyola 7 con relación a la presencia de desechos de talla, lo que también apunta al ingreso de instrumentos ya formatizados a este espacio (Egea 2015; Moreno y Egea 2016; Egea y Moreno 2021). Además, las características de la ocupación así como las actividades realizadas en Oyola 7 fueron claramente diferentes de las realizadas en los otros sitios considerados como unidades domésticas y que presentan una ocupación relativamente continua en el tiempo (Egea y Moreno 2021; Egea 2022). En suma, las diferencias se concentran principalmente en la pre sencia de la secuencia de producción lítica completa en los sitios habitacionales, mientras que en Oyola 7 parecen haber ingresado instrumentos ya manufacturados o las formas base para realizar solamente los retoques de formatización. Sin embargo, no se observan diferencias significativas en los tipos de instrumentos formatizados entre los diferentes sitios, salvo por la presencia de las puntas de proyectil.

Por lo tanto, creemos que posiblemente las puntas de proyectil hayan tenido otras relevancias dentro del contexto de Oyola 7 que no implican necesariamente su funcionalidad en actividades cinegéticas o de conflicto. En este sentido, se podrían vincular entonces con algunas actividades específicas que se habrían realizado en los momentos de mayor actividad de Oyola 7, vinculados al encendido de fogones, la realización u observación de las pinturas rupestres y donde las puntas de proyectil habrían jugado un rol relevante. Esta es una interpretación que deberá ser profundizada en el futuro y con nuevas investigaciones, sobre todo, teniendo en cuenta el avance en el estudio de los conjuntos faunísticos que nos podrá otorgar más información sobre las especies aprovechadas y quizás profundizar en torno a las actividades cinegéticas en las que habrían participado estos instrumentos (Moreno et al. 2022b). Asimismo, el avance en las investigaciones, sobre todo en otras cuevas con arte rupestre de la zona, puede aportar información acerca de la presencia de las puntas de proyectil en esos espacios, o si se trata de una práctica particular de este sitio, para poder seguir conociendo las relaciones establecidas a través del tiempo por las poblaciones humanas de la Sierra de El Alto-Ancasti con la tecnología lítica.

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer a los pobladores de Oyola quienes nos permiten realizar nuestras investigaciones en su pueblo y a los miembros del Equipo Interdisciplinario El Alto-Ancasti (UNCA-UNSAM-UNC-CONICET).Las investigaciones fueron financiadas por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de Catamarca (Proyectos PIDI 02/J275 y 02/J278), la Agencia Nacional de Promoción Científica (PICT 2017-2589) y Tecnológica y el CONICET (PIO15920150100089CO). Finalmente, queremos agradecer a los evaluadores quienes realizaron relevantes sugerencias para mejorar el contenido del artículo.

NOTAS

En la Sierra de El Alto-Ancasti se identificó la presencia de diferentes variedades de cuarzo, tanto en canteras como en los conjuntos arqueológicos recuperados de los diferentes sitios investigados. Estas variedades son: cuarzo hialino, cuarzo ahumado, cuarzo rosa (en muy bajos porcentajes) y cuarzo lechoso.

Para más información sobre la secuencia estratigráfica de Oyola 7 y las características de la tecnología lítica ver Moreno y Egea (2016) y Egea (2022).