INTRODUCCIÓN

Las quebradas occidentales del valle Calchaquí medio (cuencas de Molinos y Angastaco, provincia de Salta) han sido tradicionalmente consideradas como espacios complementarios a los grandes poblados conglomerados del Período de Desarrollos Regionales o PDR (900-1450 d.C.) ubicados en el fondo de valle del río homónimo e interpretados como cabeceras políticas de jefaturas (Raffino 1984; Baldini et al. 2004). Nuevas interpretaciones sostienen que estas quebradas, que destacan por sus tierras fértiles para el cultivo y por ser las principales vías de comunicación naturales entre la puna y el valle troncal, fueron un espacio clave en la estructuración del paisaje social en este período (Williams 2019). A diferencia de lo que ocurre en los sectores norte y sur del valle Calchaquí, en esta región los principales núcleos de asentamiento y productivos del PDR se ubican en el interior de las quebradas, en un patrón disperso que incluye extensas áreas agrícolas, pequeños poblados bajos y asentamientos en altura o sitios tipo pukara. El emplazamiento en lugares topográficamente estratégicos de estos últimos ha sido interpretado como consecuencia de un interés por mantener un control del entorno y la circulación (Villegas 2014), y se ha propuesto que durante el PDR los grupos asentados en el interior de estas cuencas mantuvieron su autonomía política respecto de los grandes poblados del fondo de valle hacia el norte y el sur (Williams y Castellanos 2018). Aunque se han empezado a reconstruir las trayectorias sociales locales, no se ha ahondado aún en las lógicas mediante las cuales se estructuró la organización política de estas poblaciones en un contexto de surgimiento de jurisdicciones territoriales, un aspecto que resulta particularmente relevante en el marco de la discusión sobre la naturaleza del nuevo orden social que se configuró en el NOA durante el PDR (Nielsen 2006 a).

En este trabajo buscamos profundizar en esta problemática mediante el análisis comparativo de los resultados de investigaciones arqueológicas realizadas desde principios del siglo XX hasta la actualidad en contextos del PDR del fondo de valle y de las quebradas altas del valle Calchaquí medio (VCM). Consideramos que una perspectiva que conciba los procesos políticos como propiedad emergente de las prácticas concretas permite abordar las evidencias materiales y espaciales de la acción política pretérita para reconstruir las lógicas que la estructuraron (Pauketat y Alt 2005). En su conjunto, las distintas líneas de evidencia presentadas llevan a evaluar de manera crítica el modelo tradicional de jefatura, y sugieren formas de organización política desde lógicas corporativas, comunales o heterárquicas, en línea con las propuestas de organización política sugeridas por algunos autores para el PDR (Nielsen 2006 a y b; Acuto 2007; Salminci 2010; Leibowicz 2013).

ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN EL PERÍODO DE DESARROLLOS REGIONALES

Desde el establecimiento original de las secuencias cronológicas para el NOA, el Período de Desarrollos Regionales o Tardío (900-1450 d.C.) fue asociado integralmente con organizaciones sociales clasificadas como jefaturas, cacicazgos o señoríos (Núñez Regueiro 1974; Raffino 1999; Tarragó 2000). Partiendo de la premisa neoevolucionista de que la complejidad social es homó-loga con la desigualdad social, y, por lo tanto, un aumento en la integración política se vincula de manera directa con un aumento en la desigualdad institucionalizada, se postula que en este período se profundizaron las tendencias de centralización política y estratificación socioeconómica desarrolladas durante el Período Medio (500-900 d.C.). Desde esta postura se plantea que entidades sociales de tipo jefatura mantenían su poder sobre territorios bien delimitados, con cabeceras administrativas en los grandes asentamientos conglomerados desde los cuales extendían su hegemonía sobre poblados satélite. La caracterización fundamental del modelo de jefatura refiere a entidades políticas con tres elementos definitorios: 1) se organizan mediante una estructura de gobierno centralizada, con una elite de líderes separados socioeconómicamente del resto de la población; 2) integran poblaciones a escala regional del orden de los miles o decenas de miles de personas, a través de una jerarquía de jefes subsidiarios; 3) poseen una marcada desigualdad estructural entre las personas en términos de un acceso diferencial a bienes y recursos, debido al control por parte de los jefes sobre la producción y/o la distribución de recursos económicos estratégicos (Earle 1997).

Un aspecto importante de la interpretación tradicional sobre organización política en el PDR es que producción artesanal especializada, poder político centralizado y jerarquización social se encuentran íntimamente relacionados, pues se propone que las elites tenían bajo su órbita tanto a los artesanos especialistas que fabricaban estos bienes de prestigio como a los caravaneros a cargo de su circulación a larga distancia, constituyendo un ejemplo de un sistema de financiamiento de riqueza (D’Altroy y Earle 1985). A través de su distribución restringida, la posesión y exhibición de estos objetos suntuarios contribuía a una asignación diferencial del estatus personal. Esto es especialmente planteado en relación con el nivel muy sofisticado de producción metalúrgica alcanzado durante el PDR (González 1997, 2007; Tarragó 2000). También en este sentido, el hallazgo de algunos contextos de entierro del PDR con acompañamientos considerados como riquezas, por ejemplo, los discos y campanas de metal característicos de este período, lleva a postular un acentuamiento de la desigualdad social institucionalizada, siguiendo la premisa de que el tratamiento mortuorio refleja de manera directa la posición del difunto en la estructura social (Peebles y Kus 1977; Baldini et al. 2004; Raffino 1999).

Desde esta perspectiva, una de las causas del estado de conflicto propuesto para el NOA durante el PDR habrían sido las competencias entre jefaturas por el control de tierras y del tráfico de larga distancia en un contexto de presión demográfica. La demarcación de límites territoriales y la centralización del poder regional son postuladas como intrínsecamente relacionadas: casos como las sociedades Yocavil en el valle homónimo o las Belén en el valle de Hualfín ilustrarían un dominio territorial de considerable extensión a partir de una jerarquía de centros con hegemonía sobre las comunidades vecinas (Sempé 1999; Tarragó 2000). Esta situación de inseguridad derivada de un estado de guerra endémica habría conllevado el despliegue de rasgos defensivos en los asentamientos: durante el PDR se vuelven característicos los pukaras, sitios con estructuras habitacionales que, aun teniendo diferentes dimensiones, cumplen con encontrarse emplazados en terrenos elevados, naturalmente defendibles y con una amplia visibilidad del entorno (Williams et al. 2020). Los pukaras de mayor envergadura corresponderían a los centros administrativos de las jefaturas, habitualmente ubicados en los valles mesotermales como el Calchaquí, desde los cuales se controlaban el espacio productivo y los poblados satélites del territorio circundante, siendo así los sistemas agrícolas de grandes extensiones interpretados como evidencia de una producción económica centralmente organizada (Tarragó 2000).

En las últimas dos décadas, algunos autores han criticado la aplicación de las tipologías derivadas del neoevolucionismo al área andina, y al NOA en particular, por no tomar en completa consideración la variabilidad cultural de las formaciones sociales prehispánicas. En su lugar han propuesto conceptualizaciones alternativas sobre el nuevo orden social del PDR, apoyadas por distintas líneas de evidencia arqueológica que divergen de las expectativas del modelo de jefatura.

A partir de fuentes etnohistóricas, Nielsen (2006 a y b) destaca la orientación corporativa (sensu Blanton et al. 1996) de las sociedades andinas, con múltiples mecanismos institucionales para regular el ejercicio del poder político a través del consenso colectivo y restringir la acumulación económica por parte de individuos o linajes particulares. Las unidades sociales mínimas (ayllus o parcialidades) mantenían un control comunal (sensu McGuire y Saitta 1996) sobre la tierra, la fuerza de trabajo y los excedentes productivos, y eran responsables de la elección de sus propias autoridades. Estas formaciones políticas segmentarias con gobierno descentralizado integraban amplias poblaciones en niveles organizativos crecientemente englobantes, sin que las unidades constitutivas perdieran su identidad o autonomía política. Las jerarquías en la estructura política se daban entre grupos antes que entre individuos, con la memoria colectiva de los ancestros como principio estructurador de las relaciones políticas sobre lógicas de parentesco y territoriales. En este último sentido, se destaca el fuerte anclaje de las formaciones políticas andinas en el control de territorios, entendidos como múltiples fajas ambientales y altitudinales en las que las áreas pertenecientes a cada parcialidad se encontraban espacialmente imbricadas, incluso en una misma localidad.

Arqueológicamente, la propuesta de Nielsen se focaliza en tres indicadores materiales principales presentes en sitios del NOA. En primer lugar, los espacios públicos (“plazas”), que se vuelven característicos de los asentamientos de mayor magnitud del PDR y son interpretados como ámbitos de congregación comunitaria periódica, bajo la premisa de que las actividades desarrolladas estaban directamente vinculadas con la reproducción del poder político. En segundo lugar, las materialidades de los ancestros bajo distintas representaciones, espacialmente asociadas a estos espacios públicos y vinculadas a la realización de prácticas ceremoniales que incorporaban la memoria colectiva de los antepasados en la experiencia diaria: sepulcros sobreelevados en una plataforma en Los Amarillos (quebrada de Humahuaca), torres chullpa rodeando la plaza central de Lakaya (norte de Lípez), sepulcros en la plaza central de Tastil (quebrada del Toro), estructura de piedras canteadas wanka en una plataforma en Doncellas (cuenca de Miraflores), y plataformas monticulares con cistas flanqueando plazas en Borgatta (valle Calchaquí norte). En tercer lugar, la reinterpretación de los bienes de prestigio ya no como “riqueza” personal, en términos de acceso restringido, consumo conspicuo y demarcación de estatus, sino como “emblemas corporativos” que las figuras de autoridad portaban de manera transitoria y contingente, representando y personificando aspectos centrales del orden cosmológico y social (Nielsen 2007).

En esta misma línea se ubica el planteo de Leibowicz (2012) respecto al carácter fundamentalmente laxo y/o temporal de las jerarquías políticas de este período, conformando roles de autoridad transitorios y no institucionalizados. La evidencia arqueológica de esta interpretación son ciertos elementos de contextos funerarios que, al igual que los emblemas de poder corporativo propuestos por Nielsen, serían indicadores materiales de prerrogativas que poseían los líderes debido a alguna condición o habilidad especial, por más que fuese temporal y contingente. En una tumba individual en el sitio Juella (quebrada de Humahuaca), los objetos de su ajuar (un arco de flecha y una tablilla inhalatoria) y del recinto en que se encuentra (dos tubos y boquillas de hueso, fragmentos de un vaso de cerámica y una mesa de piedra junto al muro) remiten a prácticas de guerra y de consumo de alucinógenos, ambas interrelacionadas y vinculadas con las posiciones de poder en el mundo andino (Nielsen 2007). Las virtudes de ciertos individuos en los ámbitos del conflicto y de la comunicación con lo sagrado habrían tenido como consecuencia su reconocimiento social generalizado, legitimando sus atribuciones políticas y elevándolos temporalmente a ciertos cargos de liderazgo, pero sin que esto se tradujera en la capacidad de controlar la producción de la población o de movilizar un excedente generado. La datación de esta tumba en el siglo XIV, es decir en la segunda mitad del PDR, cuando se dieron las mayores transformaciones en las sociedades de la quebrada de Humahuaca y de todo el NOA, lleva a Leibowicz a sugerir que en ese contexto surgió la necesidad de figuras especializadas de autoridad que coordinaran las nuevas estructuras sociales a partir de su preeminencia por medio de sus habilidades.

Por su parte, Acuto (2007) sostiene que el diseño espacial de los grandes poblados conglomerados del PDR, propiciaban una ideología de igualdad y similitud más que de estratificación y segregación, a partir de la uniformidad general del trazado arquitectónico, la compartición de muros, pasillos y calzadas entre complejos residenciales, y la ausencia de distinciones arquitectónicas significativas entre las viviendas. Experimentar el paisaje materialmente homogéneo de estos poblados fomentaba redes de comunicación y solidaridad intracomunales, creando un ethos de integración comunitaria y de ausencia de diferenciaciones sociales marcadas, a la manera de un código cognitivo corporativo (Blanton et al. 1996). Al mismo tiempo, esta vida social estaba en tensión con prácticas heterárquicas de competencia por poder y prestigio entre diferentes grupos, facciones políticas o familias extensas. Aquí su propuesta se articula con la de Salminci (2010), quien a partir del análisis de la sintaxis espacial de un asentamiento del PDR en Antofagasta de la Sierra sostiene que el diseño del poblado contribuía a formar una segregación espacial en dos grupos sociales que vivían en sectores diferenciados al este y al oeste, minimizando las interacciones entre los habitantes de cada uno de ellos, pero promoviendo una alta integración dentro de ellos. A su vez, esta división en dos sectores del asentamiento podría corresponderse con la división segmentaria en mitades tradicionalmente observada en las sociedades andinas (Nielsen 2006 a y b).

PAISAJES SOCIALES EN EL VALLE CALCHAQUÍ MEDIO DURANTE EL PDR

El valle Calchaquí conforma uno de los valles mesotermales más importantes para la investigación arqueológica del NOA, con casi 200 km de recorrido en la provincia de Salta, desde su nacimiento en el nevado del Acay, hasta la localidad de Cafayate, donde confluye con el río Santa María (Williams 2019). Se trata de un área ambientalmente heterogénea, con un sistema de recursos por franjas verticales que comprende el fondo de valle del río principal y sus tributarios (entre 1900 y 2200 m s.n.m.), sectores medios y altos de las quebradas tributarias (entre 2600 m s.n.m. y 3400 m s.n.m.), y sus cabeceras en el piso de puna (más de 3400 m s.n.m.).

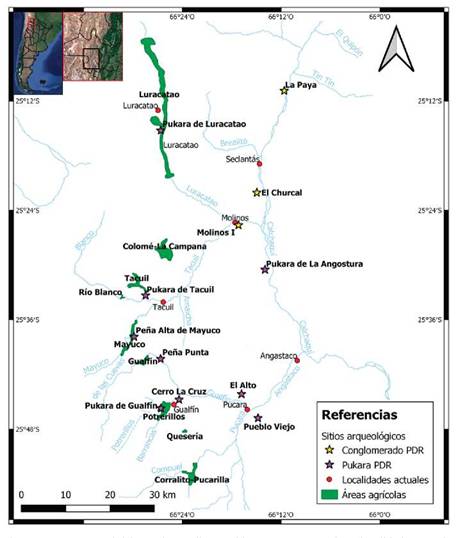

El área de estudio comprende el sector medio del valle Calchaquí, incluyendo las cuencas subsidiarias de Molinos y Angastaco que conforman una serie de quebradas hacia el oeste (Gualfín, Tacuil, Luracatao) (figura 1). A partir de los siglos IX-X hay evidencia de poblados conglomerados de hasta 30 hectáreas en el fondo de valle troncal, como Molinos I, El Churcal y La Paya, agrupados en dos sectores del valle entre las localidades de Cachi y Molinos y emplazados fuera de la franja de tierra cultivable, en los ingresos a las cuencas occidentales (Baldini y De Feo 2000; Baldini et al. 2004). Por el contrario, en estas quebradas tributarias se da de manera contemporánea un patrón de asentamiento diferente, de carácter disperso, conformado por sitios en altura (pukaras), poblados bajos y extensas áreas de infraestructura agrícola (Williams et al. 2020). Estas quebradas jugaron un papel importante en la dinámica poblacional regional por dos características: la pres-

encia de tierras fértiles naturalmente protegidas para el cultivo, gracias a los cursos permanentes de agua y a las neblinas orográficas periódicas, y la comunicación natural entre el fondo de valle principal y la puna (Williams 2015). Esta relevancia de las cuencas subsidiarias del VCM para la ocupación humana, en conjunto con las diferencias de magnitud entre sitios del fondo de valle y sitios de las quebradas altas y la disposición espacial de los primeros, sustentó la propuesta de que los poblados conglomerados de mayor densidad poblacional articularon las instalaciones del interior de los valles tributarios occidentales (Baldini 2003). Desde la perspectiva del modelo tradicional de organización política en el PDR, asentamientos como El Churcal o Molinos I serían las cabeceras administrativas de jefaturas que ejercían un control territorial sobre las quebradas altas (Tarragó 2000), debido a sus amplios espacios productivos (no solo áreas agrícolas, sino también tierras de pastoreo y recursos mineros) y a las vías de circulación hacia la región puneña.

Figura 1: Mapa general del área de estudio con sitios, sectores agrícolas y localidades actuales

Como fue mencionado, en el VCM los núcleos de asentamiento y producción se localizan en el interior de las cuencas tributarias o quebradas altas y no sobre las terrazas del río homónimo (Villegas 2011). Se han identificado 25 sitios habitacionales, entre ellos nueve asentamientos tipo pukara distribuidos en un área de 149 ha: uno en el fondo de valle (Pukara de La Angostura) y el resto en el interior de las cuencas subsidiarias (Pukara de Tacuil, Peña Alta de Mayuco, Pukara de Gualfín, Cerro La Cruz, Pueblo Viejo, El Alto, Peña Punta y Ellencot en Luracatao). También se reconocieron pequeños conjuntos arquitectónicos dispersos, como Tacuil recintos bajos y Gualfín recintos bajos, asociados a los sitios en altura y caracterizados como semiconglomerados (Williams y Castellanos 2018). Finalmente, estas quebradas se destacan por las enormes extensiones de infraestructura agrícola, en su mayoría espacialmente asociadas a los asentamientos en altura, que en conjunto suman más de 500 ha en los valles de Tacuil-Humanao y Gualfín-Angastaco, y más de 350 ha en el de Luracatao (Villegas 2014). Los espacios agrícolas de mayor tamaño se ubican hacia las cabeceras de las quebradas, como Compuel y Mayuco, donde las neblinas periódicas generan un microclima particularmente apto para los cultivos (Lane et al. 2022).

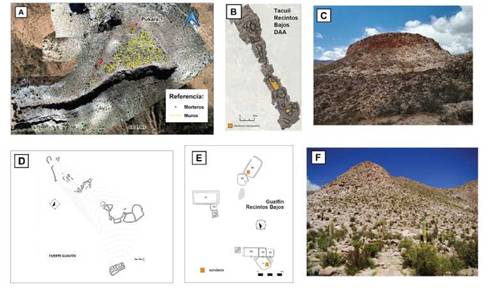

Los sitios en altura identificados como pukaras presentan las mayores densidades de estructuras habitacionales en el área, con evidencias de realización de actividades domésticas, conjuntos semiconglomerados asociados en su base y entierros en cistas en al menos un caso (Tacuil), todos elementos que apuntan a una ocupación más permanente que lo planteado originalmente (Williams 2019). Además, exhiben rasgos defensivos tales como ubicación en terrenos elevados, difícil acceso, amplia visibilidad del entorno y murallas en los sectores de ascenso menos protegidos naturalmente (figura 2) (Williams et al. 2020). Aunque se asientan sobre geoformas altamente visibles y obtrusivas, en todos los casos las estructuras en estos sitios no son visibles desde el piso de valle. Estas características llevan a pensar que la concentración de pukaras en este sector del valle sería indicadora de una lógica de utilización del espacio vinculada a la necesidad de controlar o defender ciertos territorios, con énfasis en la vigilancia de la circulación entre la puna, las quebradas y el valle principal (Villegas 2011). Además de estar ubicados en puntos estratégicos del paisaje, con excelentes condiciones de visibilidad de los cruces de vías de comunicación y de los campos agrícolas aledaños, la cercanía espacial y semejanzas arquitectónicas entre al menos dos pares de pukaras (Pukara de Gualfín y Cerro La Cruz, por un lado, y Pueblo Viejo y El Alto, por el otro), ha sugerido la posibilidad de una articulación conjunta entre asentamientos para el control territorial y de la circulación (Villegas 2014). Esta relevancia estratégica de las quebradas altas para las poblaciones locales no solo se enmarca en la situación de conflicto endémico en el NOA postulada para el PDR, sino que ha sido interpretada como parte del establecimiento de jurisdicciones territoriales en la región, a partir de la presencia en las quebradas altas de marcadores territoriales o “geosímbolos”, como manifestaciones rupestres, caminos, apachetas y los propios pukaras (Williams y Castellanos 2014).

Estas evidencias de una centralidad de las cuencas de Molinos y Angastaco en las dinámicas poblacionales del PDR en el VCM llevaron a proponer la perduración de las autonomías locales durante el segundo milenio d.C., a partir de una base familiar o comunitaria de decisiones, de manera independiente de los grandes poblados de fondo de valle, en contraposición a la hipótesis primigenia de un control de las quebradas tributarias desde estos espacios nucleares (Williams y Castellanos 2018). En este trabajo nos propusimos avanzar en esta dirección preguntándonos por las formas de organización política de estas sociedades, considerando que aún no se ha ahondado en la naturaleza de las relaciones entre los asentamientos de las quebradas o entre éstos y los del fondo de valle (Villegas 2011; Williams 2019), cuestiones que resultan particularmente relevantes en el marco de las discusiones sobre la caracterización del nuevo orden social que se configuró en el NOA durante el PDR.

Figura 2: Planos de los pukaras y los recintos bajos y vistas de los afloramientos sobre los que se asientan los pukaras de Tacuil (arriba) y Gualfín (abajo). Imágenes cortesía de Paula Villegas. Plano del pukara de Tacuil realizado por Luis Coll

INDICADORES MATERIALES PARA PENSAR LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Dos de las dimensiones centrales que articulan el campo político en toda formación social son el modo de integración política y la apropiación de los recursos, las cuales definen dos continuum de variabilidad organizacional: centralizado-descentralizado e individual-corporativo (Nielsen 2006 b). En el marco de la arqueología del NOA, pensar las formaciones sociales que emergieron durante el PDR como organizadas sobre principios corporativos y de descentralización del poder reviste especial importancia pues permite abordar el estudio de sus lógicas de acción política desde una perspectiva diferente a la del “sesgo de la centralización” del paradigma neoevolucionista, que ha ejercido una hegemonía heurística en las interpretaciones sobre la vida social (McGuire 1983; Crumley 1995; Blanton et al. 1996). Asimismo, concebir los procesos políticos como propiedad emergente de prácticas concretas históricamente situadas posibilita abordar las evidencias materiales y espaciales de la acción política pretérita para reconstruir las lógicas que la estructuraron (Pauketat y Alt 2005).

Partiendo de este enfoque teórico realizamos un análisis comparativo exhaustivo de los resultados de investigaciones arqueológicas llevadas a cabo desde principios del siglo XX hasta la actualidad en contextos del PDR del fondo de valle y de las quebradas altas del VCM. A continuación, presentamos los primeros resultados de esta investigación, con los indicadores materiales y espaciales que en su conjunto nos llevan a proponer, de manera preliminar, lógicas de organización política diferentes a las planteadas desde el modelo de jefatura.

Arquitectura y organización espacial intrasitio

No hay diferencias significativas en las características arquitectónicas de los asentamientos del fondo del valle y de las quebradas altas, o entre los asentamientos de una misma subárea.

Si bien los sitios del fondo de valle como Molinos I o El Churcal presentan una considerable mayor cantidad de recintos que los de las quebradas, no se registran viviendas significativamente diferentes en términos de forma, estilo arquitectónico o calidad constructiva (Sprovieri y Barbich 2021). Es decir, no se reconocen sectores demarcados o edificios segregados de las unidades residenciales que puedan interpretarse como exclusivamente vinculadas a funciones administrativas o a instituciones políticas centralizadas, por ejemplo, a modo de residencias de elite. Este patrón de homogeneidad general en trazado y arquitectura en los asentamientos concuerda con el escenario que describe Acuto (2007) para gran parte del NOA durante este período.

Se han registrado espacios públicos en algunos sitios tanto en el fondo de valle como en las quebradas altas. El más claramente definido es el llamado “canchón” de El Churcal, una planta rectangular de 1875 m2 delimitada parcialmente por muros de piedra, con piso completamente plano, que, de acuerdo con Raffino (1984), divide el poblado en dos sectores, y en la cual convergen las dos posibles vías de acceso al sitio desde el río Calchaquí. Entre el “canchón” y el comienzo de la línea de construcciones existen 80 m hacia un lado y 20 m hacia el otro, sugiriendo una intención de no construir recintos cercanos a pesar de existir superficie apta y disponible (Sprovieri y Barbich 2021). En su centro presenta un grupo de piedras de gran tamaño ensambladas sin argamasa, que podría interpretarse como una materialidad vinculada con el culto a los ancestros o con prácticas semejantes de integración comunitaria.

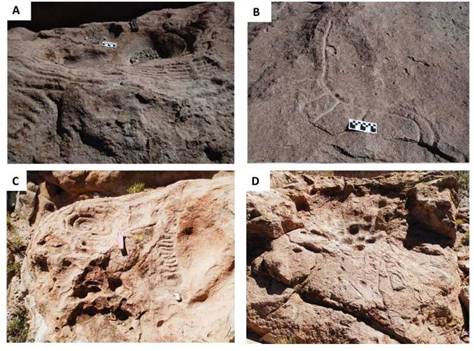

En las quebradas altas, por su parte, los posibles espacios públicos están menos claramente definidos en el trazado de los asentamientos. Los sitios El Alto y Pueblo Viejo presentan grandes superficies sin construir en sus sectores de cima (aproximadamente un tercio del área de la meseta en cada uno), delimitado por un muro simple bajo en el caso de Pueblo Viejo, que Villegas (2014) postula que pudieron funcionar como plazas o espacios públicos, y que Williams y colaboradoras (2020) caracterizan para el caso de Pueblo Viejo como un gran espacio de 1,5 ha en su sector sureste libre de construcciones, a modo de una gran plaza. Respecto a Tacuil estas autoras afirman que los recintos del pukara están distribuidos en conjuntos arquitectónicos separados por espacios abiertos o plazas. Por otro lado, en este sitio, al igual que en los pukaras de Peña Alta de Mayuco y Gualfín, tanto en la base de los afloramientos como en su cima, así como entre los andenes y canchones de cultivo de La Campana, Mayuco y La Despensa, hay grandes bloques con grabados de líneas serpentiformes y horadaciones, un patrón rupestre con una gran dispersión en regiones aledañas al valle Calchaquí (figura 3). Debido a su relación espacial directa con áreas agrícolas y cursos de agua, se los ha interpretado como “maquetas” o representaciones de los campos de cultivos y las acequias en determinado territorio y habrían estado vinculadas a la delimitación de áreas con distintos derechos de uso por parte de las poblaciones locales y a la realización de ceremonias vinculadas con el manejo del agua y la fertilidad agrícola (Williams y Castellanos 2014, 2018). Si bien estos bloques suelen mayormente asociarse a momentos incas, se ha propuesto que se trata de un patrón local previo, posteriormente resignificado por los incas, con lo cual su preexistencia durante el PDR permite pensarlos como focos de reunión en donde se congregaban representantes de las comunidades, o bien la comunidad entera, para dirimir cuestiones públicas o acuerdos territoriales entre distintos grupos.

Uso del espacio

Como fue mencionado, el patrón de asentamiento del PDR en el VCM resulta particular en comparación con otras áreas del valle inmediatamente al sur y al norte de las cuencas de Molinos y Angastaco. La mayor concentración poblacional en el VCM se da en las quebradas altas, en los asentamientos dispersos y en los pukaras como Tacuil, Gualfín, Pueblo Viejo y Peña Punta, entre otros (Williams et al. 2020). Por su parte, los sitios del fondo de valle del río Calchaquí, a diferencia de sus análogos del valle de Yocavil hacia el sur, no presentan el tan característico sistema de asentamiento poblado alto-poblado bajo (como sí ocurre en las quebradas altas), y solo se da un caso de sitio en altura tipo pukara (Baldini et al. 2004).

Figura 3: Bloques tipo maqueta de Tacuil (pukara y recintos bajos). Imágenes cortesía de Cecilia Castellanos y Paula Villegas

Esta concentración de pukaras, junto con su emplazamiento estratégico en formaciones geológicas visualmente disruptivas, pero que no permitían distinguir las estructuras desde la distancia, sugieren una lógica de utilización del espacio vinculada a la necesidad de controlar o defender ciertos territorios, con énfasis en la vigilancia de la circulación entre la puna, las quebradas y el valle principal (Villegas 2011). No parece haber sido posible acceder a ninguno de estos pasos naturales sin transitar por alguno de los caminos que entran dentro del campo de visibilidad de los pukaras, dadas las limitaciones topográficas para la circulación en estas quebradas. Esta estrategia de control territorial a nivel regional necesariamente debió haber requerido la articulación entre distintas unidades sociales y sus asentamientos, en línea con lo sugerido para el funcionamiento conjunto de pares de pukaras, con lo cual consideramos más factible un paisaje sociopolítico compuesto por pequeñas unidades segmentarias (ayllus, parcialidades, mitades) actuando conjuntamente para delimitar y defender sus territorios, antes que una sola jefatura o varias en competencia.

Tratamientos funerarios

En los sitios del VCM del PDR los espacios funerarios están directamente vinculados a los espacios de los vivos, con una gran presencia de entierros entre las viviendas o en los alrededores de los asentamientos (es decir, ámbitos públicos), y pocos casos de entierros dentro de las viviendas (es decir, ámbitos privados). En el fondo de valle, en El Churcal hay entierros en cistas debajo de vías de circulación y de basureros, y un solo caso de entierro bajo el piso de un recinto (Raffino 1984); en El Carmen hay entierros de párvulos en urnas y de adultos en urnas grandes en al menos dos sectores de enterratorios en las inmediaciones del sitio (Raffino y Baldini 1983; Baldini y De Feo 2000); en La Arcadia, de acuerdo con Raffino y Baldini (1982), podría haber también un sector de inhumaciones en las cercanías del asentamiento; mientras que en Molinos I se halló un entierro directamente en tierra a 200 m del sitio, y restos de cistas saqueadas en el faldeo de la margen opuesta del río a 1 km del sitio (Raffino y Baldini 1982; Baldini y Baffi 2003). Este patrón de vinculación entre los espacios de los vivos y de los difuntos también se extiende hacia sitios en la región inmediatamente al norte: en Tero la mayoría de los entierros están en las vías de circulación y en basureros, con una posible área de cementerio fuera del perímetro del sitio (Tarragó et al. 1979); en La Paya hay tumbas entre los recintos, en un área de cementerio fuera de su muro perimetral, y al otro lado de la quebrada homónima (Ambrosetti 1907; Baldini 2014); en Ruiz de los Llanos se registró un entierro de párvulo en urna en un montículo entre recintos (Baffi et al. 2001); mientras que en los sitios Borgatta, Mariscal, Las Pailas y Kipón hay una mayor presencia de entierros en los espacios entre las viviendas o en las inmediaciones del asentamiento y pocos casos su interior (Baldini 2014). Asimismo, en varios sitios del fondo de valle se han registrado urnas utilitarias empleadas para entierros de infantes con evidencias de haber sido previamente utilizadas para actividades cotidianas de la vida doméstica, fundamentalmente como recipientes para cocción (Baldini 2014).

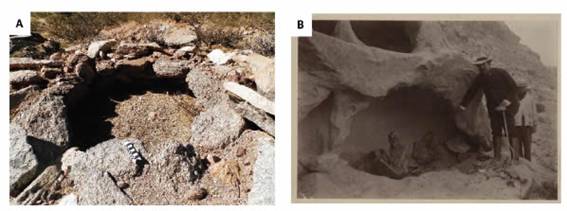

En las quebradas altas, por su parte, se da un patrón semejante. En Tacuil recintos bajos se han registrado once entierros en cistas, algunas de ellas de a pares, rodeando el conjunto de recintos (Williams et al. 2020), y hay registro fotográfico de fines del siglo XIX en el Ethnologisches Museum de Berlín de al menos dos cuerpos momificados en las oquedades del farallón sobre el que se asienta el pukara (figura 4) (Castellanos y Becerra 2020). En Pueblo Viejo hay un grupo de tumbas circulares en el sector noroeste del pukara (Villegas 2006), mientras que en Buena Esperanza-Luracatao I y en Corralito/Pucarilla hay registro de tumbas en medio de los espacios agrícolas (Ambrosetti 1899; Williams et al. 2014).

Figura 4: A Cista de Tacuil recintos bajos. B: Imagen de M .Zavaleta con entierros en el farallón donde se emplaza el Pukara de Tacuil (Castellanos y Becerra 2020:320). Imagen disponible en el Ethnologisches

Museum de Berlín

En su conjunto, estas evidencias apuntan a una relación estrecha entre la cotidianeidad de la vida social y la esfera mortuoria en el VCM durante el PDR, que puede enmarcarse en la idea de una centralidad de los ancestros en la cosmovisión y la organización social de las comunidades del NOA para este período (Nielsen 2006 a). Algunos de estos rasgos funerarios relevados pueden ser interpretados como materialidades de los antepasados vinculadas a la realización de prácticas de veneración en espacios de congregación pública. Las oquedades del farallón de Tacuil que contenían dos cuerpos momificados, al ser aberturas naturales en la roca, habrían posibilitado la interacción con estos restos y su extracción periódica. De acuerdo con Isbell (1997), los sepulcros abiertos son los principales indicadores arqueológicos del surgimiento y reproducción de formas de organización social comparables al ayllu, pues en estas ceremonias de veneración de sus ancestros, las comunidades se corporizaban a sí mismas y confirmaban su unidad y su estatus corporativo. En este sentido, la ubicación de las tumbas en cistas en el poblado bajo de Tacuil, rodeando los conjuntos de recintos, podría también interpretarse como un diseño espacial que expresaba este vínculo entre ancestralidad, territorialidad e identidad comunitaria, con los antepasados como referentes míticos que fundamentaban la autonomía política y los derechos territoriales de cierto grupo social.

Por otro lado, en ninguno de los sitios trabajados se registran diferencias significativas en las características arquitectónicas de los entierros, mostrando todas las tumbas un costo social relativamente homogéneo, sin inversiones de trabajo diferenciadas según los individuos (Baldini 2011, 2014; Williams et al. 2020). El caso de El Churcal resulta especialmente relevante, no solo por la gran cantidad de cistas registradas (20), sino porque una sola de ellas presenta rasgos espaciales y arquitectónicos singulares. La tumba 109 es la única hallada en el interior de una vivienda (un caso inusual en esta región, como fue señalado), la cual destaca a su vez por ser una de las pocas viviendas compuestas por varios recintos. Presenta una conformación general un tanto más cuidada que las otras 19 cistas del sitio, con una forma perfectamente cilíndrica, un revestimiento complejo de piedras y peldaños para salvar la diferencia de altura entre el piso de la cista y el de la vivienda. Este último rasgo sugiere la posibilidad de un acceso regular formalizado al interior de la tumba, y en conjunto con la ubicación de la vivienda en el trazado del asentamiento, espacialmente asociada a un espacio abierto, un montículo delimitado parcialmente por un muro y una vía de comunicación (Sprovieri y Barbich 2021), lleva a pensar en eventos de congregación pública en los cuales se accedía a esta cista para interactuar con su contenido, en el marco de algún tipo de prácticas de culto a los antepasados.

Este contexto funerario también destaca por contener solo dos individuos adultos, a pesar de ser una de las de mayor tamaño del sitio (4,97 m2), y por poseer solo dos objetos en su ajuar, que Raffino (1984) lista como “cerámica tosca y cerámica indeterminada”. El hecho de que la tumba que presenta las características más destacadas arquitectónica y espacialmente de un asentamiento de gran magnitud contenga un ajuar rudimentario en comparación contradice de manera directa las expectativas de “tumbas de elite” postuladas desde el modelo de jefatura (Earle 1997). De acuerdo con Baldini (2011, 2014), la mayor presencia de variabilidad en los contenidos de las tumbas, al menos en El Churcal y La Paya, sí sería indicadora de diferencias sociales, a diferencia de la homogeneidad de sus rasgos constructivos. Sin embargo, los tratamientos mortuorios pueden estar conectados con diversos campos de la vida social, no solamente con la expresión de desigualdades socioeconómicas, y por lo tanto es más adecuado concebir estas variaciones como prácticas complejas y heterogéneas que contribuyen a la definición continuada de la identidad de las personas enterradas, en donde se entrelazaban diferentes dimensiones de memoria y subjetividad (Hutson 2002; Acuto 2007). En este sentido, los casos de ajuares abundantes en El Churcal suelen ir de la mano con entierros múltiples y son, en su mayoría, elementos relacionados con las actividades domésticas productivas (torteros, horquetas de atalaje, cucharas, agujas, punzones, peines, arcos, cuchillones), es decir, no conectados con la expresión de estructuras jerárquicas de poder o con la glorificación de figuras de elite (Baldini 2011). Para el caso de los torteros, se ha señalado la gran variabilidad de formas, decoración y materias primas presente en estos objetos en sitios del VCM (Sprovieri 2014). Por tratarse en un artefacto muy representativo de la vida cotidiana de estas poblaciones, recurrentemente hallado en contextos funerarios, esta gran variabilidad nos lleva a pensar en cómo las diferencias en el registro material, y en particular en el registro material funerario, pueden en estos casos ser indicadores de distinciones interpersonales, marcadores de identidad personal o de una idiosincrasia comunitaria, antes que expresiones de diferencias en el rango o estatus entre individuos.

Producción artefactual

Los sectores medio y norte del valle Calchaquí registran una gran cantidad de hallazgos de objetos de metal que en el NOA no aparecen antes del PDR y que por lo tanto pueden vincularse específicamente con los procesos sociales de ese momento: campanas, hachas, discos y placas rectangulares (González 2007; Gluzman 2013). La visión tradicional de la organización política en el PDR ve estos artefactos muy sofisticados como bienes de prestigio empleados por las elites para financiar las instituciones de gobierno y para ostentar y legitimar sus posiciones personales. Por el contrario, desde la perspectiva de principios corporativos del liderazgo andino, estos objetos pueden ser reconceptualizados como emblemas de poder corporativo que eran utilizados por las figuras de autoridad en ceremonias de integración comunitaria (Nielsen 2007). Los discos y las placas, por ejemplo, podrían haber estado colgados en la vestimenta de los jefes oficiantes de estos rituales. Es sugestivo en este sentido el predominio de rostros santamarianos en la decoración de las campanas, pues si bien tradicionalmente se los ha interpretado como cabezas cercenadas en el marco de prácticas de guerra o sacrificio (Gluzman 2013), a la vez pueden verse como representaciones de los ancestros de cierta colectividad, corporizados en las prácticas comunales en las que esos instrumentos eran utilizados.

En el sitio Tacuil recintos bajos se han hallado evidencias de un taller de producción metalúrgica vinculado a los espacios residenciales, a partir de fragmentos de cerámica refractaria y de metal que dan cuenta de la realización de una serie de operaciones de fundición y manufactura (Castellanos et al. 2020). Este registro de una producción metalúrgica local altamente sofisticada realizada al nivel de las unidades domésticas, de manera no desvinculada de la vida cotidiana de la comunidad, contrasta con las expectativas de artesanos especialistas bajo la órbita de control exclusiva de una elite que se apropiaba de los bienes de prestigio producidos (Blanton et al. 1996; González 1997). La presencia de moldes de discos estaría indicando que la manufactura de estos objetos empleados en contextos ceremoniales y vinculados con la autoridad (González 2007; Nielsen 2007) se daba de manera descentralizada al nivel de las comunidades, no bajo un sistema monopólico de distribución por un único centro de poder como se sostiene desde el modelo tradicional de organización política en el PDR. En este sentido, los objetos de metal de la Colección Zavaleta depositados en el Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti de Buenos Aires, el Museo Arqueológico Eduardo Casanova de Tilcara y el Ethnologisches Museum de Berlín, provenientes de entierros de Tacuil recintos bajos, Buena Esperanza-Luracatao 1 y sitios del área de Molinos, incluyen tanto piezas vinculadas con prácticas domésticas o productivas (cinceles, hachas, cuchillos) como con prácticas rituales (campanas, discos, hachas, pectorales, tumis zoo-morfos) (Castellanos y Becerra 2020).

Otros artefactos hallados en sitios del VCM que permiten pensar en un campo político organizado corporativamente son los bastones de madera, frecuentes en las tumbas de El Churcal (Baldini 2011), que pueden vincularse no solo con labores agrícolas, sino también con contextos rituales, a la manera de cetros identificatorios de cierto rol de autoridad. También los llamados “vasos libatorios”, frecuentes en los entierros de El Churcal y La Paya (Baldini y Sprovieri 2014), nos llevan a sugerir que, si efectivamente cumplían la función de verter líquidos, estos recipientes podrían haber sido utilizados en ceremonias en las que se compartía comida y bebida con los muertos en sus sepulcros, como parte de las prácticas de culto a los antepasados. Finalmente, en la base norte del sitio Gualfín, en las quebradas altas, fue hallado un fragmento de trompeta confeccionada en hueso animal con decoración incisa de un escutiforme y circumpuntos que recuerdan las manchas de un felino (Williams y Castellanos 2011). Las trompetas -al igual que el motivo del escutiforme, y del mismo modo que las antes mencionadas hachas- han sido señaladas como emblemas de autoridad ampliamente reconocidos en el área andina, empleados en ceremonias vinculadas con la actividad guerrera y la ancestralidad (Nielsen 2007).

Finalmente, a partir de estudios petrográficos y estilísticos se registra en las quebradas altas una notoria estabilidad en las prácticas de manufactura de alfarería y de metalurgia desde por lo menos el PDR hasta el siglo XVII, siguiendo las mismas modalidades y estilos locales, incluso durante la dominación inca y luego la conquista española, tanto en sitios de las quebradas altas como en sitios del fondo de valle (Castellanos et al. 2020). Esta perduración tecnológica se articula con evidencias de otros ámbitos de la vida social que apuntan a una prolongada continuidad en la ocupación de las cuencas de Molinos y Angastaco desde tiempos del Formativo hasta la colonia, siguiendo prácticas y lógicas prehispánicas vinculadas a la subsistencia y la reproducción social (Williams 2019). Un conjunto de dieciséis fechados radiocarbónicos tanto de los pukaras como de las áreas agrícolas ubican estas ocupaciones desde el Formativo hasta momentos coloniales (Williams 2015:70). Específicamente, un fechado de 1240±40 AP (644-837 cal d.C.) en terrazas agrícolas de Quebrada Grande sustenta la idea de una continuidad en la producción agrícola local desde momentos tempranos (Korstanje et al. 2010). Asimismo, algunos sitios presentan evidencias de una resignificación de lugares previos a partir de las manifestaciones rupestres, con presencia de motivos de períodos anteriores en los mismos soportes que los tardíos e incluso evidencias de intervenciones directas: motivos de felino y de cartucho asignados al Formativo en el alero Huaycohuasi (también registrados en Tacuil y en sitios de Antofagasta de la Sierra), y bloques grabados con motivos de rostro del tipo Aguada y un motivo de cartucho en la base del Pukará de Tacuil. Además, en la cima del pukara 2 de Tacuil se ha registrado cerámica Ciénaga y Aguada (Williams 2019).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

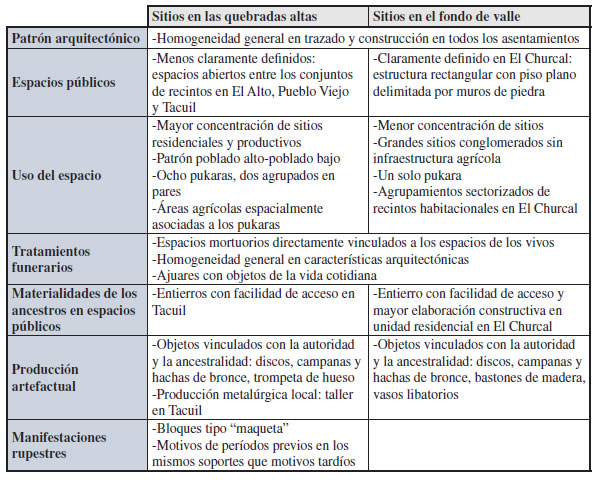

Hemos relevado una serie de evidencias de la materialidad y la espacialidad de la presencia humana en el VCM durante el PDR que en su conjunto conforman patrones que apuntan a interpretaciones diferentes de las tradicionalmente postuladas respecto a la organización política de estas poblaciones (tabla 1). En primer lugar, en la región estudiada están ausentes los indicadores principales empleados para identificar formaciones sociales con centralización del poder político y desigualdad socioeconómica institucionalizada, como las propuestas por el modelo de jefatura (Earle 1997; Blanton et al. 1996). No hay evidencias de gran disparidad en las posesiones personales, diferencias sustanciales entre las distintas viviendas y tumbas, representaciones individualizadas de gobernantes, estructuras de almacenamiento centralizado, sectores urbanos administrativos o control sobre la producción o circulación de bienes altamente elaborados. En segundo lugar, los componentes del registro arqueológico empleados para sustentar la caracterización tradicional del orden social del PDR en el VCM, como las diferencias de tamaño entre asentamientos, la presencia de espacios públicos y los objetos de metal en los contextos funerarios, pueden reinterpretarse de manera más adecuada bajo perspectivas explicativas alternativas, en términos de estructura socioespacial segmentaria, principios corporativos de acción política y mecanismos de integración comunal (Nielsen 2006 a y b; Acuto 2007; Salminci 2010; Leibowicz 2012).

Como fue señalado, se ha propuesto que durante el PDR los grupos que habitaban el interior de las cuencas de Molinos y Angastaco mantuvieron su autonomía política respecto de los grandes poblados del fondo de valle hacia el norte y el sur (Williams y Castellanos 2018). A partir de las distintas líneas de evidencia consideradas en este trabajo, podemos ampliar esta primera hipótesis profundizando en algunas de las lógicas organizativas bajo las cuales se habrían estructurado las dinámicas políticas de estas sociedades. En el contexto de conflicto endémico postulado para el NOA durante el PDR, el establecimiento de jurisdicciones territoriales y el énfasis en el control y la vigilancia de la circulación en las quebradas altas, inferidos a partir de la concentración de pukaras en este sector del valle, son coherentes con el desarrollo de entidades políticas fuertemente cohesionadas y organizadas en defensa de su autonomía y su identidad. La recurrencia del patrón pukaras-recintos bajos, su distribución en puntos estratégicos del paisaje y la propuesta de una articulación conjunta de al menos dos pares de asentamientos para el control territorial sugieren una estructura socioespacial segmentaria en estas cuencas, en donde el poder político estaba descentralizado sin que una sola localidad nucleara la primacía regional. Creemos que esta forma de organización política explicaría las particularidades de la dominación incaica en las quebradas: las comunidades locales, tal vez confederadas en una unidad política mayor o bien de manera independiente, buscaron primordialmente defender su autonomía política y sus derechos territoriales a través de negociaciones con el Estado inca, cuyos representantes en la región habrían accedido a no irrumpir directamente en las territorialidades locales a cambio de poder obtener los beneficios productivos y laborales que conformaron sus principales motivaciones para anexar el NOA (Williams 2015).

Tabla 1: Síntesis de los indicadores materiales vinculados con la organización política identificados en los sitios del valle Calchaquí medio del Período de Desarrollos Regionales

En estas comunidades la autoridad se basaba en principios corporativos análogos a los propuestos por Nielsen (2006 a y b) para los Andes Circumpuneños, con los antepasados como referentes míticos fundantes de los derechos territoriales y el autorreconocimiento colectivo. Evidencia de esta vinculación entre territorialidad, ancestralidad y orden político en las quebradas altas sería el emplazamiento de los pukaras en geoformas que contrastan visualmente con su entorno, en vinculación con la sacralidad andina de los cerros y con la materialidad de los ancestros. Considerar los propios pukaras, además de como emplazamientos defensivos y residenciales, como vehículos de memoria que enraizaban en el presente la memoria histórica de un colectivo y contribuían así a la construcción de territorialidades, resignificando espacios con ocupaciones preexistentes (Williams y Castellanos 2014) nos permite postular que esta lógica de estructuración del espacio sería indicadora del surgimiento de formas de organización social segmentarias comparables al ayllu, como sostiene Isbell (1997). También las evidencias de una relación estrecha entre la esfera mortuoria y la vida cotidiana de las poblaciones, tanto en las quebradas altas como en el fondo de valle, apuntan en este sentido.

Por otro lado, las líneas de evidencia consideradas también llevan a cuestionar las explicaciones tradicionales respecto a las relaciones entre los asentamientos de las quebradas altas y los del fondo de valle del río Calchaquí. Se ha propuesto que los poblados conglomerados de gran magnitud ubicados en el fondo de valle, sobre las terrazas del río Calchaquí, concebidos como cabeceras de jefaturas, articulaban los asentamientos de las quebradas altas, considerados como enclaves temporales (Tarragó 2000; Baldini et al. 2004). Desde nuestra perspectiva, por el contrario, las diferencias en tamaño entre los sitios de ambas subáreas pueden entenderse mejor en términos de las estrategias supracomunitarias de integración económica vinculadas con el manejo estacional y altitudinal agrícola-ganadero, como ha sido propuesto para otros valles del NOA en tiempos prehispánicos (Quiroga 2010; Williams 2019). Siguiendo el ritmo estacional de las actividades productivas y el particular modo de habitar la geografía andina, con la imbricación espacial de territorios de distintas parcialidades, se habría dado una dinámica de agregación-desagregación periódica en la ocupación de los asentamientos, articulada en un sistema de jerarquías anidadas integradas bajo una estructura política segmentaria (Albarracín 1996). Las autoridades locales, coordinadas por las figuras políticas mayores de cada segmento territorial, movilizaban la fuerza de trabajo colectiva de sus comunidades autónomas en proyectos de alcance regional y beneficio mutuo. Aquí cobran relevancia los testimonios etnohistóricos para los siglos XVI-XVII que mencionan que en el valle Calchaquí las principales áreas de asentamiento y producción se localizaban en las quebradas altas, mientras que el valle troncal funcionaba como región intermedia, a la vez como área de frontera, de encuentro, de explotación compartida (en particular de los algarrobales) y también de conflicto (Lorandi y Boixadós 1988).

Desde esta perspectiva, consideramos que el tamaño y complejidad mayores de los sitios de fondo de valle como El Churcal o La Paya podría vincularse no con su caracterización como cabeceras administrativas de jefaturas, sino como núcleos de agregación multicomunitaria y/o multiétnica. De acuerdo con las prácticas de agregación-desagregación propuestas, en estos asentamientos se congregaban personas provenientes de distintas comunidades autónomas habitando en dis tintas subáreas (incluyendo las quebradas altas) con el fin de realizar ceremonias públicas, honrar a los ancestros de mayor nivel en la jerarquía mítica, dirimir acuerdos políticos intercomunitarios, coordinar acciones constructivas o bélicas conjuntas o establecer calendarios de explotación de las áreas de uso común. Esta sería la clase de dinámica de integración periódica en unidades políticas mayores típica de sociedades segmentarias con gobierno descentralizado, como lo atestigua la etnohistoria andina (Platt 1987). En este sentido es sugerente que El Churcal presente un agrupamiento de sus recintos habitacionales en distintos sectores, que podrían haber correspondido a diferentes adscripciones étnico-políticas, así como la mencionada estructura cuadrangular aplanada, parcialmente amurallada y rodeada de espacio vacío, que podría haber oficiado de gran sector de reunión colectiva a modo de plaza (Sprovieri y Barbich 2021). Proponemos entonces que la idea de una “articulación” de las instalaciones del interior de las cuencas subsidiarias por parte de los asentamientos de mayor magnitud del fondo de valle puede ser entendida mejor en términos de esta lógica de agrupamientos estacionales bajo una estructura segmentaria, sin que las distintas unidades sociales participantes de este sistema de relaciones intracomunitarias subsumieran su autonomía política, sus derechos territoriales o su identidad colectiva. A futuro habremos de profundizar estas ideas preliminares estableciendo nuevas líneas de investigación que integren el registro arqueológico de las quebradas altas y el del fondo del valle, para seguir ahondando en las interacciones entre las poblaciones de ambas subáreas durante el PDR.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo forma parte de una tesis de licenciatura actualmente en curso bajo la dirección de Verónica Williams y Cecilia Castellanos, y se enmarca también en una beca estímulo “Incentivo a la Investigación 200 años UBA”. Agradecemos especialmente a Cecilia Castellanos por sus aportes en la redacción del artículo y a Paula Villegas y a Luis Coll por sus aportes en la confección de las figuras. También agradecemos a los evaluadores anónimos que con sus observaciones y sugerencias nos permitieron mejorar el artículo.

Fecha de recepción: 21 de octubre de 2022

Fecha de aceptación: 27 de marzo de 2023