Introducción

Como ha sido extensamente estudiado desde diversos enfoques, desde mediados de la década del setenta –y particularmente en la década del noventa– se produjo un generalizado deterioro de las condiciones de venta de la fuerza de trabajo argentina,1 y una profundización en su diferenciación.2 El nuevo “piso” evidenciado por las tasas de desocupación, subocupación y precariedad, por un lado, y la caída del poder adquisitivo de los ingresos y su creciente dispersión, por el otro, constituyen las evidencias más elocuentes de dicho proceso. La profundidad del deterioro es tal que, aun considerando las mejoras ocurridas en el lapso 2003-2012, los indicadores relevantes no lograron recuperar los niveles vigentes en los años setenta, a la vez que desde 2018 muestran un nuevo y acelerado retroceso. Como resultado de lo anterior, un conjunto creciente de la población percibe ingresos que resultan insuficientes para adquirir la canasta de consumos que asegura una reproducción por encima del límite de la pobreza, esto es, la Canasta Básica Total (CBT) (entre otros, Arakaki, 2018; Beccaria, Carpio y Orsatti, 2000; Beccaria y Maurizio, 2008; Benza y Calvi, 2006; Cazón, Kennedy y Lastra, 2016; Lindenboim y Salvia, 2015; Poy, 2017).

En este contexto, el punto de partida específico del presente artículo lo constituye el hecho de que la CBT –en tanto "piso" de consumos que el Estado reconoce como básicos para la reproducción de una familia– resulta un indicador extremadamente limitado de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, toda vez que no tiene en cuenta los diferentes consumos (en tipo y magnitud) requeridos para la reproducción plena de los atributos productivos de los distintos fragmentos de la fuerza de trabajo a cargo de realizar trabajos de distinta complejidad. Al respecto, en otro trabajo (Kennedy, Pradier y Weksler, 2020) se realizó un primer análisis en relación con esta problemática, y se identificó para el lapso 2016-2019 la proporción de personas en hogares que no cuentan con un ingreso suficiente para adquirir una canasta de consumo acorde al tipo de fuerza de trabajo que se reproduce en su interior.

Ahora bien, las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo no se restringen a la obtención de un ingreso suficiente para adquirir una determinada canasta de medios de vida, sino que contemplan también diversas dimensiones relativas a la calidad del vínculo laboral (como la extensión de su jornada laboral, su acceso a un seguro de salud, al sistema de seguridad social, etc.). Si bien dichas dimensiones han sido ampliamente abordadas en la bibliografía especializada, no resulta frecuente su consideración como parte constitutiva de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo.

En este marco, el presente trabajo se propone como objetivo principal presentar una cuantificación de la proporción actual de la clase trabajadora cuya fuerza de trabajo no se reproduce plenamente, a partir del análisis conjunto de la capacidad de los hogares argentinos para adquirir una canasta de consumos acorde al nivel de formación de sus miembros y la calidad de la inserción laboral del principal sostén económico del hogar (entendiendo por tal a aquel con el mayor nivel de ingresos individuales). En tanto forma novedosa de aproximarse a la problemática en torno a la identificación de la proporción de sobrepoblación relativa en nuestro país (complementaria a la presentada por otras investigaciones, entre las que se destaca Iñigo Carrera, Cavalleri y Murrini –2010– y Donaire –2019–), el énfasis no sólo estará en el análisis de la evidencia empírica sino también en la propia metodología, tanto en lo que respecta a sus fundamentos conceptuales como a la operacionalización.

La fuente principal de información para el desarrollo del trabajo es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que abarca los 31 principales aglomerados urbanos del país. Tomando en cuenta los cambios ocurridos en la metodología de estimación de la pobreza (en particular, de estimación de la canasta básica total),3 el trabajo se limita al lapso segundo semestre 2016–segundo semestre 2019. En este sentido, centralmente se propone establecer un estado de situación de la capacidad de reproducción de la fuerza de trabajo en nuestro país, no ogbstante lo cual se procurará identificar los cambios ocurridos en dicho período (a lo largo del cual la economía nacional no ha evidenciado un comportamiento particularmente estable).

A tales fines, el trabajo se organiza de la siguiente manera. En la primera sección se expresa de modo sintético qué constituye el valor de la fuerza de trabajo y cuál es el papel que juega el Estado como regulador de sus condiciones concretas de compraventa. Sobre esa base, en la segunda sección se presentan los fundamentos metodológicos de los criterios operativos que servirán de base para identificar situaciones en las cuales la mercancía fuerza de trabajo se realiza en condiciones insuficientes en relación con las necesarias para la normal reproducción de sus atributos productivos. Por su parte, la tercera sección contiene la presentación y análisis de los resultados, tanto para el conjunto de la fuerza de trabajo como para sus distintos fragmentos según atributos productivos. Finalmente, en la cuarta sección se reflexiona en torno a la relevancia de los principales hallazgos del trabajo, a la par que se identifican diversos aspectos a profundizar en el futuro.

1. Consideraciones en torno a la mercancía fuerza de trabajo y su valor

1.1. El contenido del valor de la fuerza de trabajo

En el capitalismo, la producción social tiene por objetivo primario la producción y acumulación de plusvalía, de modo que la reproducción de la fuerza de trabajo (fuente de aquella) con aquellas características que le permiten participar activamente del proceso de producción –es decir, sus atributos productivos– constituye una necesidad propia de la acumulación.4

El valor de la fuerza de trabajo –como el de cualquier mercancía– se encuentra determinado por el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario, realizado de manera privada e independiente requerido para su producción (Marx, 1995). Antes que nada, dicho valor está constituido por el valor de los medios de vida –que deben adquirirse en el mercado– necesarios para permitir al trabajador poner en ejercicio su capacidad de trabajo tal como la requiere el proceso de producción (la cual se produce tanto en los procesos educativos formales e informales como en el desempeño mismo de las actividades laborales, en las que se adquieren conocimientos específicos de un puesto de trabajo u organización productiva). Dicha capacidad no se limita estrictamente a los atributos necesarios para realizar el proceso de trabajo en un sentido técnico, sino que también incluye el conjunto de formas de conciencia, actitudes y disposiciones requeridas a tales fines, de modo que el valor de los valores de uso vinculados a estos atributos (como pueden ser los consumos culturales o de ocio) también queda incluido en la determinación del valor de la fuerza de trabajo (Caligaris y Starosta, 2018).5

A su vez, la reproducción de la fuerza de trabajo requiere que el pago que esta recibe a cambio permita hacer frente a los gastos necesarios para mantenerla en condiciones toda vez que se encuentre temporalmente imposibilitada de trabajar (sea por enfermedad, maternidad, etc.), ante contracciones circunstanciales de la demanda de fuerza de trabajo y para sostener su vida natural una vez finalizada la participación en el proceso de producción (Iñigo, 2012). De no ser así, el trabajador tendría la necesidad de descontar de su salario el fondo necesario a tales fines, lo que se traduciría en la imposibilidad de adquirir los medios de vida necesarios para su reproducción inmediata.

Por su parte, en tanto la acumulación de capital trasciende la vida de cada trabajador, el valor de la fuerza de trabajo también incluye los medios de vida necesarios para la generación de nuevos vendedores de fuerza de trabajo. Dado que la reproducción de la fuerza de trabajo se organiza en unidades familiares, su valor debe incluir el conjunto de consumos necesarios para la plena reproducción de la totalidad de sus miembros. Se desprende de aquí que el valor de la fuerza de trabajo no presenta una determinación puramente individual, sino que deben considerarse a tales fines los ingresos de múltiples miembros activos del hogar (Kennedy y Aguila, 2020).6

Como se desprende de lo desarrollado hasta aquí, las necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo (incluyendo la generación de nuevos vendedores de fuerza de trabajo) difieren en función de los atributos productivos y/o el rol específico en el proceso de trabajo.7 Consecuentemente, los consumos que se requieren para su reproducción se presentan diferenciados entre los distintos segmentos de la clase trabajadora. Ello puede ejemplificarse a partir de los siguientes aspectos.

En primer lugar, la producción de atributos productivos complejos implica la necesidad de atravesar procesos educativos de calidad extendidos en el tiempo; por lo tanto, aquellos hogares que reproducen trabajadores con estas características deben contar con ingresos que permitan no sólo posponer el acceso al mercado de trabajo de aquellos miembros que se estén formando, sino también –dadas las características del sistema educativo argentino– gastar más en servicios educativos, como puede evidenciarse en las Encuestas de Gastos e Ingresos de los Hogares (Kennedy, Lastra y Pradier, 2023). En segundo lugar, dadas las dificultades para controlar directamente el proceso de trabajo de aquellos trabajadores que realizan tareas complejas, los mismos trabajadores deben portar atributos que los llevan a comportarse de manera responsable en la autorregulación de su jornada laboral al tiempo que se mantienen motivados para seguir adelante con sus tareas. En este sentido, este segmento de trabajadores requiere consumos distintos de aquellos a los que acceden aquellos trabajadores que reciben coerción externa para intensificar su jornada de trabajo (Caligaris y Starosta, 2018). Ahora bien, la compraventa de la fuerza de trabajo por su valor no se agota en las determinaciones encerradas en la remuneración que perciben los trabajadores, toda vez que su adquisición en la circulación por parte de un capital individual es seguida por su utilización en un proceso de producción. Antes que nada, emerge aquí la problemática en torno a la duración de la jornada de trabajo. Como su límite mínimo está dado por el lapso a lo largo del cual el trabajador reproduce el valor encerrado en su fuerza de trabajo (pues de otro modo no resultaría rentable su contratación), su límite máximo se asocia a que jornadas excesivamente extensas implican su desgaste acelerado. Este desgaste se manifiesta tanto a través de los efectos físicos que implica el sometimiento a largas horas de actividad productiva, como por la necesidad de destinar parte del día al descanso y a la realización de tareas domésticas que sirven a la reproducción individual y familiar de la fuerza de trabajo.8

Así, una fuerza de trabajo sometida sistemáticamente a extensas jornadas de trabajo también resulta una forma específica de su venta por debajo de su valor, en tanto se encuentra socavada su normal reproducción. El mismo argumento es extensible tanto a la necesidad de descansos periódicos (semanales y/o anuales) como a las condiciones medioambientales de trabajo en las cuales se desarrolla el proceso de producción, donde el trabajo deviene una fuente de deterioro de la salud de los trabajadores y los vuelve más propensos a tener accidentes cuando el desgaste de la fuerza de trabajo es excesivo y su fatiga se vuelve patológica (Neffa, 1995).

En resumidas cuentas, se entiende que la fuerza de trabajo podrá reproducirse normalmente si, de un lado, su utilización en el proceso de producción se realiza en condiciones que no impliquen su desgaste prematuro y, del otro, su poseedor cuenta con la capacidad de adquirir los medios de vida necesarios para la reposición del desgaste que implica la jornada laboral (de modo tal de verse plenamente en condiciones de participar nuevamente de las actividades productivas en las que participa) y para la producción de nuevas generaciones de trabajadores.

Sin perjuicio de lo anterior, el proceso de acumulación de capital también requiere para su normal funcionamiento de la existencia de un ejército de reserva o sobrepoblación relativa que, aun sin estar plenamente ocupada, porte los atributos productivos necesarios para desempeñarse en ciertas ocupaciones.9

Ahora bien, el proceso concreto a partir del cual se genera la sobrepoblación relativa (esto es, el reemplazo de fuerza de trabajo por medios de producción) puede adquirir una velocidad tal que implique una multiplicación de dicha sobrepoblación en magnitudes que permitan al capital utilizarla desprendiéndose de la necesidad de reproducir plenamente sus atributos productivos.

Consecuentemente, se abre la posibilidad de que al menos una porción de la clase trabajadora sólo logre vender su fuerza de trabajo a condición de hacerlo por debajo de su valor (con lo que se convierte en una fuente adicional de valorización para los capitales individuales). Como se desprende de ello, tal situación constituye una forma concreta que actúa contradictoriamente con respecto a la necesidad genérica del modo de producción capitalista de que el conjunto de la fuerza de trabajo se venda por su valor (lo cual, justamente, sólo puede comprenderse por el exceso de fuerza de trabajo en relación con las necesidades de la acumulación).

1.2. La regulación concreta de las condiciones de compraventa de la fuerza de trabajo

La distinta urgencia con la que se necesitan mutuamente el trabajador y el capitalista individual (Smith, 1995) y la existencia permanente de una sobrepoblación relativa (independientemente de su tamaño) le dan un carácter particular a la competencia entre los vendedores de fuerza de trabajo, pues empujan a su realización por debajo de su valor. Así, la reproducción de la fuerza de trabajo con los atributos productivos necesarios para la participación en el proceso de producción toma forma, en primera instancia, en la relación política antagónica de la lucha de clases. No obstante, ninguno de los dos polos puede definir el resultado de la negociación respecto de las condiciones de venta de la fuerza de trabajo, a la par que la producción social se vería interrumpida permanentemente en el marco del conflicto. Ello se resuelve al tomar la lucha de clases la forma de una relación de solidaridad general de individuos recíprocamente libres que persigue el “interés de la sociedad”, borrando el antagonismo de clases al presentarse como una relación “anterior” a la condición de obrero y capitalista: la relación de ciudadanía en el Estado. En consecuencia, el Estado se constituye en el representante político de la acumulación de capital, bajo la apariencia de ser una entidad externa a ella que tiene “por naturaleza” la potestad de actuar como árbitro en esta disputa.10

Sobre la base de este sintético desarrollo, es el Estado el que debe regular las condiciones de mínima bajo las cuales debe realizarse la compraventa de la fuerza de trabajo. En otros términos, el Estado establece para los capitales individuales los límites por debajo de los cuales no debe realizarse la compraventa de la fuerza de trabajo, justamente como forma de asegurar la continuidad del proceso de producción de plusvalía para el conjunto social.

En este sentido, en este trabajo se considera que cuando la fuerza de trabajo se realiza y reproduce en una condición por debajo de los límites fijados por el Estado, constituye una manifiesta situación de venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, más allá del grado en la que ella ocurra.11 De esta forma, que el Estado tenga pleno conocimiento de que un conjunto determinado de la fuerza de trabajo se realiza en condiciones por debajo de los límites mínimos establecidos (fenómeno que ocurre incluso entre asalariados contratados por el mismo Estado) constituye la validación social de una situación de venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor.1213

2. Fundamentos y criterios operativos para la identificación de la venta de la fuerza de trabajo en condiciones normales

Tal como sucede en toda investigación, la definición de un conjunto de criterios operacionales inevitablemente encierra un componente de arbitrariedad. Este aspecto debe resaltarse particularmente en el presente trabajo, en tanto la consecución de su objetivo principal requiere la adopción de criterios operativos “novedosos”.

En función de lo expuesto en la sección anterior, es posible afirmar que la percepción por parte de los hogares de ingresos insuficientes para la adquisición de un conjunto determinado de medios de vida constituye la expresión más cruda de la reproducción de la fuerza de trabajo en condiciones por debajo de la normalidad. El valor de la Canasta Básica Total (CBT) establecida por el Estado –a partir de la cual se establece la línea de pobreza– se presenta inicialmente como el criterio operativo clave para dar cuenta de aquella condición.14 Sin embargo, la CBT (en tanto canasta utilizada indistintamente para evaluar la situación de toda la población) no refleja los diferentes consumos que son requeridos para la reproducción de distintas fuerzas de trabajo según su complejidad y/o la función en proceso de producción.

En este sentido, en otro trabajo (Kennedy, Pradier y Weksler, 2020) se desarrolló una metodología que, clasificando los hogares a partir de una aproximación a los atributos productivos portados por sus miembros, permite fijar para cada grupo de hogares un expansor de la CBT y, con ello, lo que de aquí en más se denomina Canasta Básica Expandida (CBE). A partir de allí se identifica si los ingresos familiares totales de un hogar resultan suficientes o no para la reproducción de los atributos productivos portados por sus miembros. Así, de forma análoga a la utilización del término “pobreza” para referir a la población que habita en hogares con ingresos menores al valor de la CBT, en el presente trabajo se llamará “población con ingresos insuficientes” a aquella que habita hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir su CBE.

Sobre dicha base, se presenta a continuación el detalle de la metodología, que se organiza en torno a dos grandes ejes. El primer punto de relevancia reside en la forma en que se aproximan los atributos productivos portados por los integrantes de cada hogar y, luego, cómo sintetizar las situaciones de diversos miembros para clasificar el hogar en su conjunto. En este sentido, el punto de partida lo constituye la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (2017-2018), que presentó una estimación del gasto de consumo de los hogares según finalidad para cinco “climas educativos”, establecidos según el promedio de años de estudios alcanzados por el conjunto de los mayores de 18 años residentes en ellos (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto). Al contener la proporción del gasto total destinada a consumos alimentarios por cada grupo de clima educativo, esta información resulta sumamente útil a los fines de calcular la Inversa del Coeficiente de Engel (ICE, es decir, el cociente: Gasto Total / Gasto Alimentario) para cada uno de dichos grupos.

Tomando ello en consideración, se procedió al cómputo en la EPH del total de años de educación de los individuos económicamente activos, estimados inicialmente a partir del máximo nivel alcanzado y los años cursados en él. En tal contexto, para aquellos individuos ocupados en una tarea cuya calificación resultara marcadamente superior al nivel educativo declarado se imputó una cantidad de años de educación equivalente a un mínimo requerido para desarrollar dicha tarea (tomando como referencia INDEC, 1998).15 Dicha corrección encuentra su fundamento, como se mencionó en el apartado precedente, en el hecho de que los atributos productivos portados por la fuerza de trabajo no sólo se adquieren en el proceso educativo formal sino también en el desempeño efectivo de la ocupación, siendo la calificación del puesto una variable que expresa las habilidades que un trabajador debe portar para desempeñarse en este.16

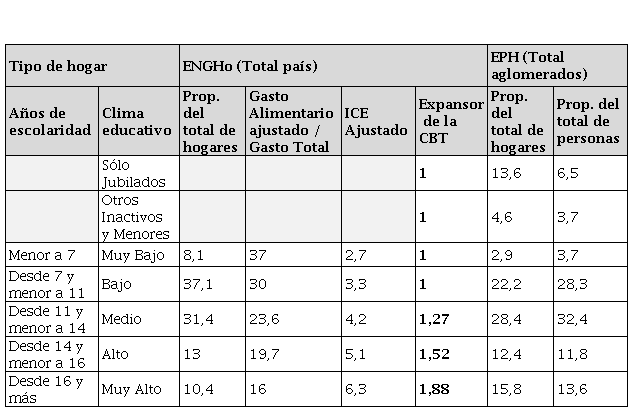

Sobre esta base, seguidamente se estimaron los años promedios de educación de los miembros activos de cada hogar y, con ello, se clasificaron los hogares según el “clima educativo”.17 Por su parte, los hogares que no cuentan con miembros económicamente activos mayores de 18 años se dividen en dos grupos: hogares en los cuales todos sus miembros son jubilados (Hogar de jubilados) y el resto de los hogares con todos sus miembros mayores de 18 años inactivos (Hogares de Otros Inactivos). En la Tabla 1 se expresa la distribución de personas y hogares según tipo de hogar, a partir de la ENGHo y la EPH.

El segundo aspecto de relevancia reside en el establecimiento de la correspondencia entre la CBT y un determinado “clima educativo”. En este sentido, se consideró la CBT como el nivel de consumo que reproduce una fuerza de trabajo de “clima educativo bajo”, en tanto es posible asimilarlo a una fuerza de trabajo con capacidad de desplegar un trabajo concreto simple; esto es, en tanto no requiere una especial formación para ingresar al proceso de producción (Marx, 1995). El fundamento de esta decisión radica en que dicha cantidad de años implica la realización completa de la educación primaria, que hasta 2006 constituía el nivel educativo de carácter obligatorio para la población (y, por lo tanto, el desarrollo mínimo de los atributos productivos impuesto por el Estado).18 Sobre esta base, se estimaron los coeficientes expansores de la CBT para los hogares de clima educativo medio, alto y muy alto, a partir de los cuales se obtuvo la referida CBE. Ello se realizó en dos pasos: a) la estimación del ICE Ajustado que, en comparación con el ICE, excluye del total del gasto alimentario el rubro “Restaurantes y comidas fuera del hogar”;19 y b) el cálculo para los niveles educativos medio, alto y muy alto del Expansor de la CBT, a partir del cociente entre su ICE ajustado y el ICE Ajustado del clima educativo bajo. En el caso de los hogares sin miembros activos, se consideró la capacidad de adquirir una CBT como reproducción normal.

En la Tabla 1 se sintetiza la información relevante de ambos aspectos considerados. A modo de ejemplo, la Tabla expresa que la CBE de un hogar de clima educativo medio es equivalente a 1,27 CBT o, en otros términos, que sus ingresos deberían alcanzar a cubrir 1,27 CBTs para ser considerados suficientes.

Tabla 1 Distribución poblacional ICE Ajustado y Expansor de la CBT según clima educativo de los hogares

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ENGHo 2017-2018 y EPH.

Como también se desprende de lo planteado en la primera sección, la imposibilidad de acceder a una canasta determinada de medios de vida no resulta la única dimensión relevante en vistas a la identificación de la realización de la fuerza de trabajo por su valor. En este sentido, en lo que sigue se expone un conjunto de tres dimensiones adicionales relevantes, cuyo orden procura reflejar una escala decreciente en lo que respecta al deterioro que supone cada déficit para las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo.

En este sentido, una segunda dimensión de importancia radica en la imposibilidad abierta de vender la fuerza de trabajo; esto es, la situación de desocupación. Aun cuando tal situación corresponda a un trabajador con la capacidad de acceder a su correspondiente canasta de medios de vida, la condición de desocupación revela que dicha capacidad resulta meramente transitoria.20

Por su parte, una tercera dimensión a considerar es el cumplimiento, por parte del capital individual que contrata fuerza de trabajo, de la obligación establecida por el Estado de registrar la relación laboral en el sistema de seguridad social. Su relevancia radica en que, en la Argentina, una relación laboral no registrada implica el no reconocimiento, al menos de forma explícita, de un conjunto no menor de aspectos encerrados en el valor de la fuerza de trabajo.

Antes que nada, en tanto en dicha condición el capital individual no realiza los denominados “contribuciones personales y aportes patronales”, en el salario no se incluye la porción del valor de la fuerza de trabajo correspondiente a un seguro de salud ni a la reproducción de la vida humana una vez agotada su participación activa en el proceso de producción social. A su vez, el carácter no registrado de la relación laboral también sienta las bases para el incumplimiento por parte del capital individual de otros elementos básicos de la relación laboral, como estabilidad en el empleo, estructura salarial, cobertura sindical, satisfactorias condiciones de higiene y seguridad, etc. (Beccaria et al., 2000).

En términos operativos, en el presente trabajo se identifica (como resulta habitual en la bibliografía) a los asalariados no registrados a partir de la declaración del asalariado en la EPH sobre la realización de los correspondientes descuentos jubilatorios. Ahora bien, mientras que en las relaciones asalariadas es sencillo identificar fácilmente si las condiciones de trabajo cumplen las exigencias de brindar cobertura social, entre los ocupados no asalariados ello presenta un desafío adicional. Tomando en consideración las marcadas diferencias de recursos y de calidad del subsistema público de salud respecto de los sistemas privados, dentro del universo de cuentapropistas y patrones se identifica a aquellos que declaran no realizar ningún desembolso en términos de cobertura de salud, como proxy a las condiciones que enfrentan los asalariados no registrados (Pradier, 2021). Esta distinción se hace extensiva al universo de los asalariados no registrados, simplemente a los fines de identificar un matiz de relevancia en el interior de dicho grupo.

Finalmente, una cuarta dimensión de relevancia para el análisis resulta la extensión de la jornada de trabajo. Al respecto, la Ley 11.544 establece en términos generales que la jornada de trabajo debe consistir en 9 horas diarias y 48 horas semanales como máximo.21 En términos operativos, más allá de que la EPH utiliza el umbral de 45 horas semanales para la identificación de la sobreocupación, en el presente trabajo se considerará como sobreocupados a aquellos trabajadores que declaran haber trabajado en la semana de referencia un lapso mayor a 48 horas. Ahora bien, como en el caso de los no asalariados la determinación de la duración de la jornada tiene un carácter más discrecional –acorde a la propia organización del trabajo regida individualmente–, se optó por analizar la variable de sobreocupación distinguiendo en función del carácter asalariado o no asalariado de la inserción ocupacional. La razón de la mayor jerarquía otorgada al incumplimiento del registro de la relación laboral en relación con la extensión de la jornada de trabajo radica principalmente en la suposición de que el no registro da cuenta de una relación laboral estructuralmente precaria (mientras que la sobreocupación podría resultar circunstancial), a lo que cabe sumar el variado el conjunto de dimensiones involucradas en el no registro de la relación laboral.

En síntesis, en el presente artículo se identifica el conjunto de la fuerza de trabajo que no tiene asegurada una reproducción normal de sus atributos productivos a partir de la presencia de una situación de déficit en las dimensiones previamente referidas: a) no contar con ingresos suficientes para la adquisición de la canasta correspondiente al respectivo clima educativo; b) la condición de desocupación; c) una relación laboral no registrada en el sistema de seguridad social; y d) una extensión excesiva de la jornada de trabajo. En términos de la presentación de los resultados (a realizarse en la sección 3), el déficit en la primera dimensión será identificado como “ingresos insuficientes”, mientras que, cuando expositivamente se haga referencia al conjunto de las restantes tres dimensiones, la presencia de al menos un déficit se identificará sintéticamente como “inserción laboral precaria”. En tanto estas tres dimensiones se realizan de modo individual (sin que ello implique que no incidan sobre las condiciones del resto de los miembros del hogar),22 para integrarlas al análisis del nivel de ingreso familiar, en el presente trabajo, se clasifica a todos los miembros del hogar en función de las características de la inserción laboral del individuo que representa su principal sostén económico (Maceira, 2016; Poy Piñeiro, 2018).

Sobre la base de la jerarquía previamente expuesta, el análisis estará concentrado principalmente en la proporción de fuerza de trabajo que se acumula a partir de la consideración sucesiva de las referidas dimensiones, tomando como punto de partida la población que habita en hogares con ingresos insuficientes. A partir de allí, considerando el universo de población en hogares que cuentan con un ingreso suficiente, se adiciona, primero, la población que habita en hogares con principal sostén económico desocupado y, segundo, la población en hogares cuyo principal sostén presenta una relación laboral no registrada. Finalmente, dentro del universo correspondiente a la población que habita en hogares con ingresos suficientes y con un principal sostén con una relación laboral registrada, se adiciona a lo anterior la población en hogares en los cuales el principal sostén se encuentra sometido a una jornada de trabajo excesivamente extensa (una situación que no debería ocurrir, dado justamente el carácter protegido del vínculo laboral).

De modo complementario, se propone la identificación de grupos relevantes de la fuerza de trabajo en función de la coocurrencia de dichas dimensiones, procurando identificar diversas situaciones relevantes al interior del universo de la población que habita en hogares con ingresos insuficientes (que, por lo antedicho, queda excluida del análisis basado en la acumulación de dimensiones).

3. Evidencias para el caso argentino en el período 2016-2019

3.1. El análisis a partir de la acumulación de déficits en las dimensiones relevantes

3.1.1. Total de la población

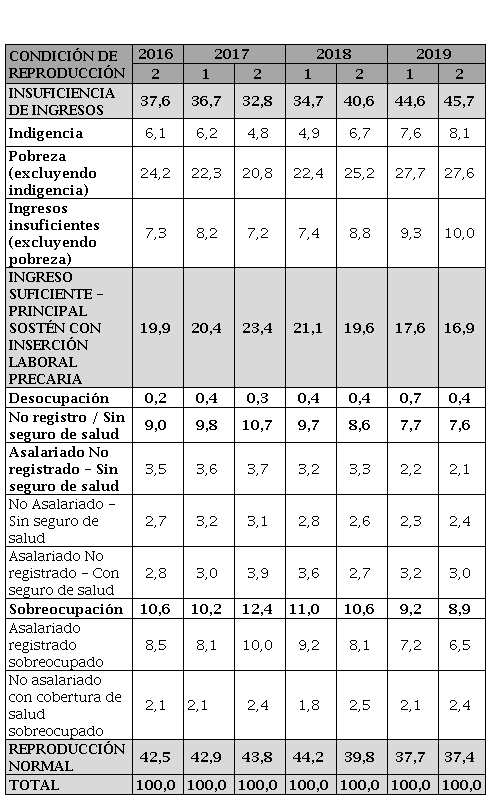

En la Figura 1 se presenta una caracterización general de las condiciones de reproducción de la población total a lo largo del período comprendido entre 2016 y 2019, tomando las distintas dimensiones descriptas anteriormente.23 A su vez, en la Tabla Anexo 1 se expresa idéntica información con un mayor nivel de desagregación.

Figura 1 Personas según situación de ingresos totales del hogar, y situación del principal sostén en torno a la condición de actividad, la condición de registro y la extensión de la jornada laboral. Total de aglomerados urbanos. Segundo semestre 2016 - Segundo semestre 2019. En porcentaje

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ENGHo 2017-2018 y EPH (INDEC)

En lo que respecta a la dimensión de los ingresos percibidos por los hogares, como es ampliamente reconocido, la proporción de la población en situación de pobreza se redujo del 30,3 % al 25,6 % entre el segundo semestre de 2016 y el segundo semestre de 2017, momento a partir del cual evidenció un importante y sostenido incremento, que abarcó el 35,7 % de la población hacia el segundo semestre de 2019. Ahora bien, tal como se argumentó extensamente, un hogar con ingresos totales suficientes para que sus miembros no sean considerados pobres resulta una expresión absolutamente limitada a los fines de dar cuenta de la capacidad de adquirir la canasta de consumo correspondiente al “clima educativo” del hogar. En este sentido, tomando como referencia expositiva el segundo semestre de 2019, es posible observar que la proporción de personas que habitan en hogares con ingresos insuficientes para adquirir la CBE asciende a 45,7 %.

A su vez, acorde con lo desarrollado en las secciones anteriores, la proporción de la fuerza de trabajo que no se reproduce normalmente no se agota en dicho nivel, ya que múltiples dimensiones que hacen a las condiciones de compraventa de la fuerza de trabajo no se ven reflejadas en el ingreso de los hogares.

En este sentido, al sumar a aquellas personas en hogares en los que, contando con ingresos suficientes para la adquisición de la CBE, el principal sostén es desocupado, la cifra total alcanza el 46,1 %. Por su parte, la proporción de personas que habitan en hogares en los que, contando con ingresos suficientes y con principal sostén ocupado, este último presenta una relación laboral no registrada (es decir, considerando: en el caso de los trabajadores no asalariados, a quienes no cuentan con un seguro de salud, y en el caso de los trabajadores asalariados, a quienes no cuentan con una relación laboral registrada en la seguridad social, carezcan o no de seguro de salud), resulta del 7,6 %, lo que eleva el número agregado al 53,7 % de la población. Finalmente, la proporción de personas que habitan en hogares en los que, contando con ingresos suficientes y principal sostén con una relación laboral registrada, este se encuentra sobreocupado, resulta de 8,9 %, y la cifra agregada alcanza el 62,6 % de la población.

Así, al tomar en consideración el complemento de este último resultado, es posible concluir que en el segundo semestre de 2019 sólo un 37,4 % de las personas habita en hogares con ingresos suficientes para la adquisición de la canasta de consumo correspondiente al clima educativo del hogar y con ausencia de una inserción laboral precaria en el principal sostén. En otros términos, y sobre la base de los parámetros aquí considerados, para dicho momento es posible afirmar que, como máximo, el 37,4 % de la fuerza de trabajo se reproduce en una condición de normalidad.

Tal como se anunció en la Introducción, adicionalmente al análisis del estado de situación se propone una sintética lectura de la evolución de la importancia de las cuatro dimensiones adicionales aquí consideradas, en relación con la información provista por el indicador tradicional de pobreza.

En lo que respecta a la dimensión ingresos, se destaca el hecho de que en el subperíodo inicial a lo largo del cual la pobreza se redujo en 5 puntos porcentuales (pp), la proporción de personas que habitan en hogares con ingresos insuficientes para la adquisición de la CBE se mantiene constante en torno al 7,5 % (de modo tal que la insuficiencia total de ingresos retrocede del 37,6 % al 32,8 %). A su vez, en el subperíodo a lo largo del cual la pobreza se expandió 10 pp, la insuficiencia de ingresos para adquirir la CBE (excluyendo la situación de pobreza) se expandió en 3 pp, de manera tal que la insuficiencia total de ingresos lo hizo en 13 pp (y alcanzó el ya referido 45,7 % de la población total). Así, considerando la totalidad del período, mientras que la pobreza se expandió en 5,4 pp, al considerar la insuficiencia de ingresos para obtener la CBE dicho incremento asciende al 8,1 pp (de 37,6 % a 45,7 %).

En lo que se refiere al conjunto de las tres dimensiones asociadas a la inserción laboral del principal sostén, la proporción de la población con ingresos suficientes para adquirir la CBE y con algún déficit en dichas dimensiones (expresado sintéticamente, una inserción laboral precaria) muestra una dinámica inversa a la de la evolución de la población con ingresos insuficientes. Así, a lo largo del primer subperíodo la incidencia de la inserción laboral precaria del principal sostén en los hogares con ingresos suficientes para la adquisición de la CBE creció de 19,9 % a 23,4 %, prácticamente compensando la baja previamente señalada en la población con ingresos insuficientes para adquirir la CBE. Por su parte, en el segundo subperíodo (a lo largo del cual se expandió la proporción de población con insuficiencia de ingresos), la incidencia de la inserción laboral precaria del principal sostén (para los hogares con ingresos suficientes) se redujo hasta alcanzar el 16,9 % en el segundo semestre de 2019, aunque dicha reducción no alcanzó para compensar el aumento en la proporción de hogares con ingresos insuficientes. Esta dinámica podría indicar que la reducción de la población con ingresos insuficientes observada hasta 2017 no fue acompañada por mejoras en la calidad de los vínculos laborales. De este modo, lejos de asegurarse la persistencia en el tiempo de dicha tendencia en los ingresos, esta no tardó en revertirse.

De esta forma, tal como se desprende de la Figura 1, la proporción de la población en hogares que no presentan ninguna deficiencia en términos de ingresos o inserción laboral de su principal sostén se mantiene constante en torno al 43 % aun en un contexto de reducción de la pobreza, para luego reducirse y estabilizarse en torno al 38 % en los últimos semestres del período estudiado, impulsado por el sustancial incremento en la pobreza que tiene lugar en este subperíodo.

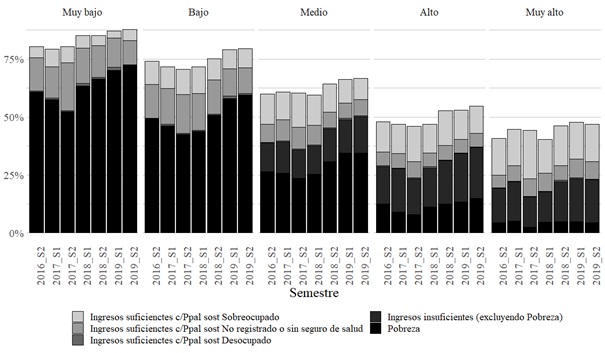

3.1.2. Según clima educativo

Al analizar las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo según el clima educativo de los hogares (Figura 2 24 y Tabla Anexo 2), en lo que respecta a la situación de ingresos, antes que nada, se evidencia que -como resulta esperable- a menor clima educativo del hogar mayor incidencia de la pobreza e indigencia. Más específicamente, para el segundo semestre de 2019 un 72 % de las personas en hogares de clima educativo muy bajo se encontraban en situación de pobreza, nivel que asciende al 59 % en el caso de los hogares con nivel educativo bajo, 34 % en hogares de clima educativo medio, 14 % para las personas que habitan hogares de clima educativo alto y del 4 % para aquellos en hogares de clima educativo muy alto.25 No obstante, al considerar el umbral definido por la CBE específica de cada clima educativo, se observa que es significativo para los tres climas educativos en cuestión (medio, alto y muy alto); en efecto, para igual momento del tiempo, dicho nivel fue respectivamente de 16 %, 22 % y 18 %. Así las cosas, la proporción de personas en hogares de clima educativo medio que no cuentan con ingresos suficientes para adquirir su CBE es del 50 %, nivel que resulta del 37 % y del 23 % para las personas en hogares de clima educativo alto y muy alto, respectivamente.

Figura 2 Personas según situación de ingresos totales del hogar, y situación del principal sostén en torno al tipo de inserción laboral y a la duración de la jornada laboral, según clima educativo. Total de aglomerados urbanos. Segundo semestre 2016 – Segundo semestre 2019. En porcentaje

NotaSe excluyen los hogares de Jubilados y de Otros Inactivos.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ENGHo 2017-2018 y EPH (INDEC).

Por su parte, en cuanto a las condiciones de venta de la fuerza de trabajo del principal sostén del hogar, se destacan dos cuestiones de relevancia. En primer lugar, que la proporción de personas en hogares con ingresos suficientes cuyo principal sostén cuenta con una inserción laboral no registrada resulta significativa para todos los climas educativos, de mayor grado para los climas muy bajo y bajo; más específicamente, tomando en consideración el segundo semestre de 2019, su incidencia resulta en dichos casos del orden del 11 %, mientras que para los hogares con clima educativo medio, alto y muy alto representa entre el 6 % y 8 %. Sin embargo, si en este grupo se excluye a las personas en hogares con un principal sostén con una relación laboral no registrada que cuenta con un seguro de salud, las diferencias entre climas educativos se vuelven más pronunciadas (8 %, 8 %, 4 %, 2 % y 1 % respectivamente).

En segundo lugar, la proporción de personas en hogares en los que, contando con ingresos suficientes para la adquisición de la CBE y con el principal sostén con una relación laboral registrada, este último se encuentra sobreocupado, también resulta significativa, a la par que claramente creciente con el clima educativo (respectivamente, 5 %, 8 %, 9 %, 12 % y 16 %).

De esta forma, la proporción de la población en hogares que no presentan ninguna deficiencia en términos de ingresos o inserción laboral de su principal sostén (esto es, la proporción de fuerza de trabajo que como máximo se reproduce en una condición de normalidad) resulta, para el segundo semestre de 2019, del 12 %, 20 %, 33 %, 45 % y 53 % respectivamente para los hogares de clima educativo muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Estos resultados contrastan fuertemente con los que se alcanzarían de considerar exclusivamente la línea de pobreza como indicador de la capacidad de reproducción de la fuerza de trabajo; en efecto, sobre esta base dichas proporciones serían marcadamente superiores (respectivamente, del 28 %, 41 %, 65 %, 85 % y 95 %).

3.2. El análisis de la coocurrencia de ingresos insuficientes y déficits en la inserción laboral

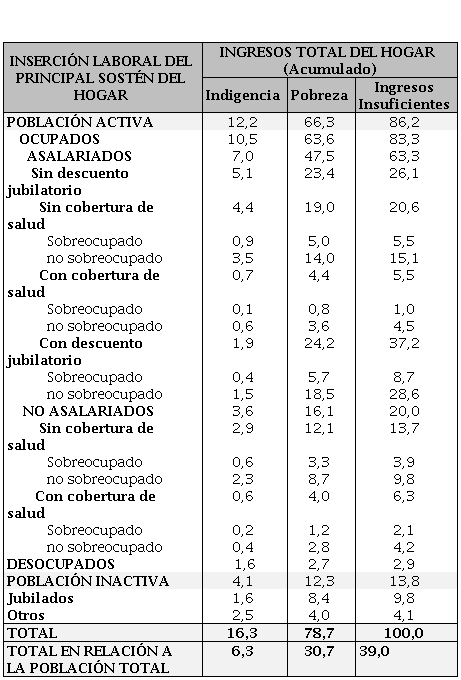

Como fue afirmado previamente, la insuficiencia de ingresos en relación con la correspondiente canasta de consumos constituye la expresión más cruda de la reproducción de la fuerza de trabajo por debajo de la normalidad. Sobre esa base, en el apartado precedente se identificaron los déficits en la inserción laboral del principal sostén sólo en aquellos hogares con ingresos suficientes. De modo complementario, en el presente apartado nos concentraremos en los hogares con ingresos insuficientes para estudiar la coocurrencia de este fenómeno con déficits en la inserción laboral del principal sostén, con el fin de identificar porciones de la fuerza de trabajo abiertamente consolidadas en una condición de reproducción por debajo de la normalidad. A tales fines se construye la Tabla 3.

Como allí puede verse, dentro del total de personas en hogares con ingresos insuficientes, un 2,9 % de personas habita en hogares con principal sostén desocupado. Por su parte, un 39,8 % de personas habita hogares donde el principal sostén presenta una relación laboral no registrada en caso de ser asalariado (26,1 %) o carece de seguro de salud en caso de ser no asalariado (13,7 %). A su vez, un 10,8 % habita en hogares donde el principal sostén, contando con una inserción laboral registrada, se encuentra sobreocupado (8,7 % en el caso de asalariados y 2,1 % en el caso de los no asalariados). De esta forma, dentro del universo de población con ingresos insuficientes, un 53,5 % de las personas habita en hogares en los cuales el principal sostén presenta algún déficit en su inserción laboral, mientras que sólo el 32,7 % lo hace en hogares sin tales déficits.[26]

En otros términos, más de la mitad de las personas con ingresos que no permiten la adquisición de la canasta requerida para su reproducción normal habitan en hogares donde el principal sostén presenta una inserción laboral precaria, de la cual se puede derivar el carácter consolidado de la condición de reproducción por debajo de la normalidad.

Tabla 3. Distribución de personas en hogares con ingresos insuficientes para adquirir su CBE, según situación de ingresos totales del hogar e inserción laboral del principal sostén. Total de aglomerados urbanos. Promedio de trimestres entre el segundo trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2019. En porcentaje

Tabla 3 Distribución de personas en hogares con ingresos insuficientes para adquirir su CBE, según situación de ingresos totales del hogar e inserción laboral del principal sostén. Total de aglomerados urbanos. Promedio de trimestres entre el segundo trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2019. En porcentaje

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ENGHo 2017-2018 y EPH (INDEC).

De modo adicional, siempre dentro del universo de población en hogares con ingresos insuficientes, resulta de interés identificar las situaciones de múltiples déficits en la inserción laboral, por un lado, e incorporar al análisis los sucesivos umbrales de ingreso relevante, por el otro. En cuanto a lo primero, siendo la población en hogares donde el principal sostén presenta una relación laboral no registrada en caso de ser asalariado (26,2 %) o carece de seguro de salud en caso de no ser asalariado (13,6 %), se observa que:

en más de un 10 % de los casos el principal sostén se encuentra sometido, a su vez, a una jornada laboral particularmente extensa (6,4 % en el caso de asalariados y 3,9 % en el de los no asalariados);

la mayor parte de los referidos asalariados con una relación laboral no registrada no cuentan, a su vez, con seguro de salud (20 %).

Por su parte, en cuanto a los sucesivos umbrales de ingreso relevantes, es posible destacar que:

prácticamente un 10 % de la población habita en hogares con ingresos por debajo de la línea de indigencia y, a su vez, el principal sostén del hogar presenta algún déficit en su inserción laboral: es desocupado (1,5 %), tiene una relación laboral no registrada en caso de ser asalariado (5 %) o carece de seguro de salud en caso de ser no asalariado (2,8 %).

un 38 % habita en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza y, a su vez, el principal sostén es desocupado (2,6 %) o presenta una relación laboral no registrada en caso de ser asalariado (23,4 %) o carece de seguro de salud en caso de ser no asalariado (12,1 %). A ello cabe sumar un 7 % de personas en situación de pobreza que habita en hogares cuyo principal sostén, contando con una relación laboral registrada, se encuentra sobreocupado (5,9 % en el caso de los asalariados y 1,3 % en el caso de no asalariados). En síntesis, un 45 % de la población con ingresos insuficientes habita en hogares en situación de pobreza con un principal sostén con algún déficit en su inserción laboral

4. Reflexiones finales

Identificar si la fuerza de trabajo se reproduce o no de manera plena resulta una problemática tan relevante como compleja, habida cuenta de la multiplicidad de aspectos vinculados en ella. En tal contexto, a los fines de realizar una aproximación cuantitativa de la cuestión para la Argentina actual, en el presente artículo se identificó un conjunto de dimensiones atribuibles al conjunto de la fuerza de trabajo, como la capacidad adquisitiva de los ingresos de las unidades familiares y las condiciones generales de su explotación en el proceso de producción: desocupación, calidad del vínculo laboral y extensión de la jornada de trabajo. En este punto radica un aspecto novedoso de la presente propuesta: si bien estas dimensiones han sido ampliamente abordadas en la bibliografía especializada, no resulta frecuente su consideración como parte constitutiva -junto con los ingresos- de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo.

Ahora bien, una vez identificadas las dimensiones relevantes, ¿cómo establecer la normalidad de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo? Al respecto, el presente artículo se posicionó en el enfoque según el cual el Estado constituye el representante político de la reproducción del proceso de acumulación de capital, de modo que puede considerarse que la venta de la fuerza de trabajo se realiza manifiestamente por debajo de su valor cuando no cumple las condiciones mínimas legal y socialmente establecidas por aquel.

Sobre estas bases, el desafío siguiente consistió en la elaboración de indicadores que permitan identificar tanto la proporción de población que reproduce su fuerza de trabajo por debajo de las condiciones de normalidad como también matices de situaciones al interior de aquella (a partir del establecimiento de una jerarquía de dichos indicadores).

En este sentido, se consideró que la percepción de ingresos familiares insuficientes para la adquisición de un conjunto determinado de medios de vida constituye la expresión más cruda de la reproducción de la fuerza de trabajo en condiciones por debajo de la normalidad. A priori, dicho nivel vendría dado por el valor de la CBT, establecida por el Estado. Sin embargo, en tanto esta no considera los diferentes consumos (en tipo y magnitud) requeridos para la reproducción de los atributos productivos de la fuerza de trabajo según su complejidad y/o la función en el proceso de producción, se computó aquí el valor de una canasta diferenciada para los hogares en función de los atributos productivos de sus miembros. A partir de allí se avanzó en la integración de dicha dimensión con las asociadas a las formas de utilización de la fuerza de trabajo en el proceso de producción (considerando la situación del principal sostén económico del hogar). La segunda dimensión fue la desocupación, expresión manifiesta de la incapacidad de vender la fuerza de trabajo. La tercera dimensión correspondió al carácter no registrado de la relación laboral en la seguridad social, en tanto indicador sintético que da cuenta de la ausencia de reconocimiento, al menos de forma explícita, de varios de los aspectos identificados como parte del valor de la fuerza de trabajo. La cuarta y última dimensión fue la vinculada a una jornada de trabajo de mayor extensión que las 48 horas semanales establecidas legalmente.

En tanto primer abordaje con las herramientas propuestas, el artículo se limitó al lapso segundo semestre 2016–segundo semestre 2019, procurando delinear un estado de situación de la capacidad de reproducción de la fuerza de trabajo. Los indicadores han dado cuenta de que la reproducción de la fuerza de trabajo en condiciones por debajo de la normalidad en la Argentina es un fenómeno de amplia extensión a lo largo del período estudiado. Acorde con lo visto, durante este, en promedio, un 30,7 % de la población se encontraba bajo la línea de pobreza. A partir de las dimensiones identificadas en el presente artículo, corresponde adicionar un 28,2 % de población que en promedio no reproducía en condiciones de normalidad su fuerza de trabajo: 8,3 % que habitaba en hogares con ingresos por encima de la línea de pobreza, pero insuficientes para adquirir la CBE, y 19,9 % que habitaba en hogares con ingresos suficientes pero cuyo principal sostén presentaba una inserción laboral precaria. De esta forma, en promedio, en el lapso bajo estudio sólo un 41,2 % de la población habitaba en hogares que no presentaban ninguna deficiencia en términos de ingresos o inserción laboral de su principal sostén.

A su vez, se identificó que –en el promedio del período– dentro del conjunto de hogares con ingresos insuficientes para la adquisición de la CBE sólo en el 32 % el principal sostén no presentaba déficits en la inserción laboral, lo cual indica el carácter consolidado de la reproducción de dicha población por debajo de las condiciones mínimas identificadas.

Los resultados obtenidos en el presente artículo van en línea con aquellos trabajos que han destacado, desde mediados de la década del setenta, la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor de al menos una porción de los trabajadores, como nueva fuente extraordinaria –adicional a la renta de la tierra– de compensación del rezago productivo de la economía nacional (Iñigo Carrera, 2007; Kennedy, 2018). Más específicamente, el marco teórico propuesto caracteriza el espacio nacional como aquel cuya especificidad se encuentra determinada de modo general por el reflujo de la renta de la tierra que fluye al país –portada en las exportaciones– como consecuencia de las condiciones diferenciales para la producción de mercancías agrarias a partir de la valorización de capitales que producen con una productividad menor a la vigente en el mercado mundial (Iñigo Carrera, 2007). En este marco, la ampliación del rezago de productividad (y el ingreso al mercado mundial de mercancías producidas con salarios particularmente bajos) ocurrida tras la consolidación de la Nueva División Internacional del Trabajo (NDTI) (Cimoli, 2005; Graña, 2013) se tradujo en un achicamiento del espacio de valorización de la economía y, con ello, en una ampliación de la sobrepoblación relativa para las necesidades de la acumulación.

En este sentido, al presentar una sistematización específica (y su correspondiente cuantificación) de diversas dimensiones se espera que el presente artículo constituya una nueva aproximación concreta a la identificación de una parte de la población argentina como sobrante para las necesidades de la acumulación, particularmente en su modalidad estancada (Marx, 1995). Dicho resultado ha sido también destacado por otras investigaciones, más allá de no realizarse desde el enfoque respecto de las determinaciones de la acumulación de capital nacional aquí considerado (Donaire, 2019; Iñigo Carrera, Cavalleri y Murruni, 2010; Marticorena, 2011). A la vez, el referido resultado encuentra puntos de contacto con otros enfoques que identifican la presencia de población excedentaria en vínculo con las condiciones productivas –conceptualizándola como masa marginal en el caso de Nun (1969) o como parte del sector informal urbano (Poy, 2017)gg–, aunque ella no se interpreta como sobrepoblación relativa estancada (ni, por tanto, como fuente extraordinaria de plusvalía).

El estudio realizado deja abiertos múltiples aspectos sobre los cuales se espera avanzar en futuros trabajos. Por un lado, la incorporación al análisis (en particular, en la determinación de las canastas de consumo) del fenómeno de la sobreeducación, en tanto estaría poniendo de manifiesto un desfasaje entre los atributos productivos portados por la fuerza de trabajo y las calificaciones demandadas en el puesto de trabajo. Por el otro, resulta de relevancia profundizar el análisis de las condiciones de inserción laboral de todos los miembros de los hogares, como también incorporar el estudio de la dimensión de género de manera transversal. Adicionalmente, resulta de interés examinar las condiciones de reproducción de los menores de edad, evaluando así el efecto de las condiciones de inserción laboral actuales de las personas responsables de su cuidado en la formación de sus atributos productivos y, por lo tanto, su inserción laboral futura.

Por otro lado, se espera analizar esta problemática en un lapso más prolongado que el aquí considerado, procurando abarcar las transformaciones ocurridas desde mediados de los setenta. De este modo se podrá identificar si la existencia de un conjunto de la población que cuenta con la capacidad de adquirir la canasta básica pero no con la necesaria para lograr la reproducción normal de su fuerza de trabajo tiene una importancia creciente en el tiempo y, por tanto, refleja las transformaciones ocurridas en la acumulación de capital en nuestro país desde entonces (tal como sucede con la población bajo la línea de pobreza).