1. Introducción

Desde mediados del siglo XX a la actualidad, la humanidad ha generado impactos ambientales a nivel mundial que están afectando la sostenibilidad del equilibrio del ecosistema terrestre, principalmente causado por los niveles de consumo del Norte Global motorizados por el uso de combustibles fósiles Con la intención de minimizar y revertir los impactos del cambio ambiental global, se promueve el impulso de las energías renovables y el mercado de baterías para almacenamiento de tales energías. El litio aparece como uno de los grandes elementos en el mercado de baterías, y Argentina juega un rol crucial al contar con grandes reservas. Las reservas se encuentran en la Puna argentina, en salares que permiten una extracción del litio a menor costo que el disponible en rocas en otros países (CIECTI, 2015).

La situación internacional en cuanto al lugar del litio para impulsar el uso de energías renovables y de vehículos eléctricos, así como el despliegue de medios de almacenaje de energía (MAE), dentro de los cuales las baterías de litio constituyen el caso más conocido, puede considerarse un metaproceso global que determina la evolución de la situación local o, dicho de otra forma, no puede entenderse la dinámica de la explotación del litio en la Puna sin el contexto global. La entrada en el interés del proceso de globalización económica de los territorios del litio da lugar a efectos diversos y a respuestas sociales que en conjunto definen los impactos sobre estos territorios.

Las áreas de extracción que hoy llamamos territorios vulnerados por una nueva intromisión del proceso de globalización económica de la mano de las empresas extranjeras mineras, es nueva en sentido relativo; nuestros territorios han sido vulnerados a lo largo del desarrollo del capitalismo, deg hecho, la acumulación originaria tiene su base en la apropiación y explotación de los recursos naturales y de los pueblos en lo que fue el extractivismo originario (Gudynas, 2015; Galafassi y Riffo, 2018). Los megaproyectos y la minería en particular transforman el acceso y uso del agua por comunidades y actores económicos diversos, allí se expresan relaciones de poder y conflictos que interpelan al concepto de desarrollo sustentable y ponen en evidencia la (in) justicia ambiental (Waterlat, 2018).

Se espera que la creciente demanda de litio para la reconversión de la matriz energética hacia energía renovables tenga un impacto ambiental positivo a nivel global pero no está tan claro cómo afecta los territorios y el ambiente en las áreas de extracción. La mayoría de los trabajos reportan que los aportes al desarrollo socioeconómico local son limitados y que los impactos socioambientales son negativos.

Si bien en Argentina hay muchas expectativas respecto a la extracción, producción de derivados del litio (carbonato e hidróxido de litio) y hasta agregado de valor por la vía de la fabricación de baterías no se esperan aportes significativos al desarrollo nacional por las condiciones en las que se desarrolla la extracción, procesamiento y exportación del litio. Aun así, no puede negarse que existe un proceso de complejización económica a nivel local por la entrada en escena de nuevos agentes económicos, nuevos actores sociales y viejos y nuevos organismos públicos que complejizan la trama de relaciones sociales en sentido amplio y permiten definir el conjunto de actividades y situaciones alrededor de la minería de litio como un sistema complejo que expresa la dinámica de la estructura de relaciones entre subsistema económico del litio, el subsistema físico natural (Puna) y el subsistema socioinstitucional.

Surgen algunas preguntas, por un lado, si estamos condenados al modelo minero de concesiones para la producción de commodities o existe la posibilidad de iniciar en el país y la región un proceso soberano de industrialización de nuestros minerales al servicio, por ejemplo, de un nuevo esquema energético sustentable (Nacif, 2015). Por otro, cuáles son los costos y beneficios reales no sólo económicos sino sociales y ambientales de la extracción de litio y, finalmente, si la cuestión social y la cuestión ambiental alrededor de la extracción del litio son un asunto público y una cuestión de Estado derivadas de conflictos que puedan poner en cuestión la política pública y el accionar privado prevalecientes en este momento.

Actualmente existen dos empresas en operación en la Puna, pero hay una gran cantidad de empresas en etapas tempranas y avanzadas de exploración (Ministerio de Energía y Minería, 2017) motivadas por las expectativas de crecimiento de la demanda de litio fruto de la transición energética hacia energías renovables del Norte Global.

La extracción del litio es una minería del agua, tanto por el bombeo de la salmuera como por la utilización de agua en el proceso de elaboración del carbonato de litio que se da en las márgenes del salar. Los salares se encuentran en zonas de escases hídrica donde el agua es el determinante del equilibrio del ecosistema (Izquierdo, Foguet y Grau, 2016; Izquierdo, Aragón, Navarro y Casagranda, 2018). Por lo que estudiar los posibles efectos sobre la disponibilidad del recurso hídrico se hace relevante. Sumado a eso, las comunidades que habitan el territorio como distintas organizaciones internacionales e investigadores/as científicos/as (FARN y CEDIB, 2012; Naciones Unidas, 2010) han manifestado su precoupación sobre el posible impacto que la extracción del litio podría tener en el delicado equilibrio del ecosistema en la Puna, por lo que su estudio se hace aún más importante.

En este artículo se hace referencia a los principales elementos que componenen el susbsistema económico del litio y el subsitema socioinstitucional dado que el objetivo principal del mismo es el análisis de la relación economía-ambiente a través de, por un lado, estimar y comparar el consumo de agua dulce para las comunidades de las distintas cuencas y para las posibles instalaciones de extracción y purificación de carbonato de litio; y, por otro, evaluar el índice de estrés hídrico que tales consumos podrían ocasionar en cada una de las cuencas hídricas. En este trabajo no se evalúa el impacto sobre los salares de la extracción de salmuera, solamente se hace foco en el agua dulce sobre su capacidad de renovación anual.

2. Reservas, extracción y producción de litio, rol de Argentina

En este punto se analizan los principales elementos relacionados con el subsistema económico del litio, contemplando la estimación de reservas y recursos, los nivles de extracción y posterior transformación del litio para su comercialización.

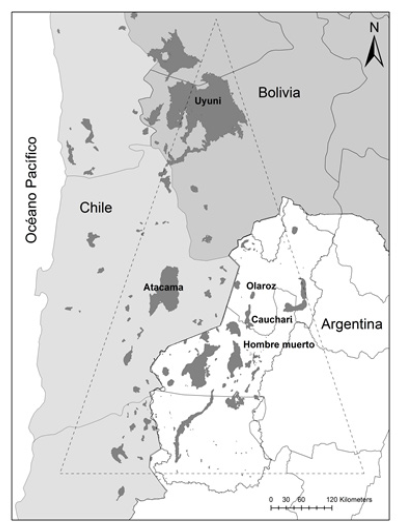

Según diversas estimaciones el llamado Triángulo del Litio que componen los salares de Argentina, Bolivia y Chile posee más del 60% de los recursos totales del mineral y más del el 80% de los disponibles en salmueras (USGS, 2013; Cochilco, 2013, 2017; MEyM, 2017; Olivera Andrade, 2016) Del total de recursos estimados en esta área denominada Triángulo del Litio, el 22,1% corresponde a Argentina, el 16,4% a Bolivia y el 61,4% a Chile mientras que la participación en las reservas conocidas es 35,3%, 35,3% y 29,4% respectivamente. El siguiente mapa muestra el área correspondiente al Triángulo del Litio y los principales salares con que cuentan los tres países.

Fuente: Lab SIG-PIIdISA-UNQ.

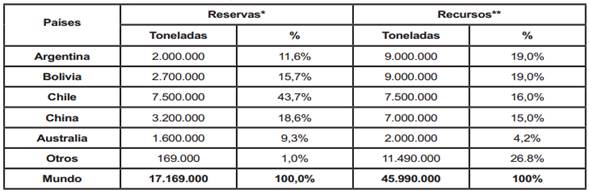

Los recursos globales de litio están estimados en alrededor de 89 millones de toneladas y las reservas mundiales en 22 millones de toneladas según distintas fuentes (USGS, 2022). Si consideramos la proyección de Olivera Andrade (2016, pág. 97) sobre las reservas de Bolivia, normalmente consideradas en cero por falta de operaciones, suben a más de 17 millones de toneladas.

Tabla 1 Estimación de Reservas y Recursos Mundiales de Litio. Toneladas Métricas de Litio y porcentaje (%), 2016

Notas:

* Una concentración de material sólido, líquido o gaseoso de origen natural, en o sobre la corteza terrestre en forma y cantidad tales que la extracción económica de un commodity de la concentración es realmente o potencialmente factible.

** La parte de la base de reservas que podría ser económicamente extraída o producida al tiempo de la determinación. El término reserva no significa que las instalaciones de extracción están en el lugar y operativas.

Fuente: USGS (2016, pág. 101), Cochilco (2013) y Olivera Andrade (2016, pág. 97).

Hay que considerar que la estimación de reservas es dinámica, varía de acuerdo a las exploraciones y proyectos en marcha, a situaciones económicas, sociales, ambientales y legales y a las proyecciones de organismos de evaluación geológica y de las empresas. De hecho, USGS (2017, pág. 17) indica que la estimación de las reservas y recursos de litio de Argentina respecto del total mundial pasaron de 6,3% y 16,3% en 2015 a 13,8% y 19,1% en 2017.

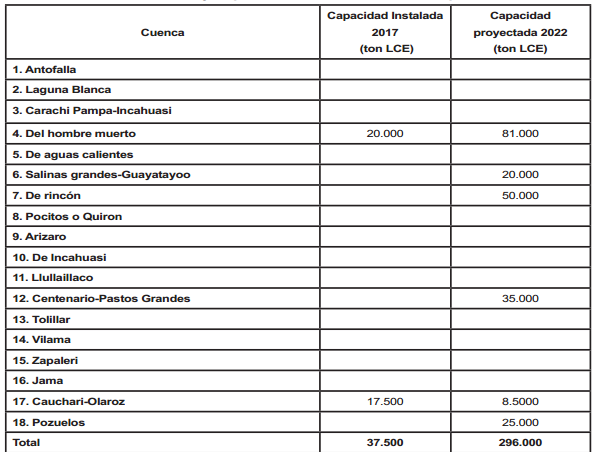

Argentina ha tenido un rol dinámico en la oferta mundial de litio dado que su participación en un lustro pasó del 11% al 16% ligado directamente a la puesta en explotación del Salar de Olaroz en 2015 (Orocobre S.A., Toyota Tsusho con la participación minoritaria de 8,5% de JEMSE, la empresa pública de minería de la Provincia Jujuy) que acompaña la oferta del Salar del Hombre Muerto (FMC Lithium Co) iniciada en 1997. Con la puesta en marcha de los proyectos que actualmente se encuentran en diversas etapas de desarrollo se estima que la capacidad de extracción y producción de Argentina pase de las 35.500 toneladas de carbonato de litio (LCE) en 2017 a 145.000 en 2022 (Ministerio de Energía y Minas de Argentina, 2017). Esta proyección es puesta en duda por los expertos dado que se estima que son necesarios siete años para la puesta en marcha de un proyecto de extracción y procesamiento de litio con lo cual sería imposible quintuplicar la capacidad en apenas cinco años.

Esta proyección se muestra en Tabla 2 elaborada por el Ministerio de Energía y Minas de Argentina (2017) con base a información pública de las empresas y que es tomada como referencia para evaluar los posibles impactos de la extracción y procesamiento de litio.

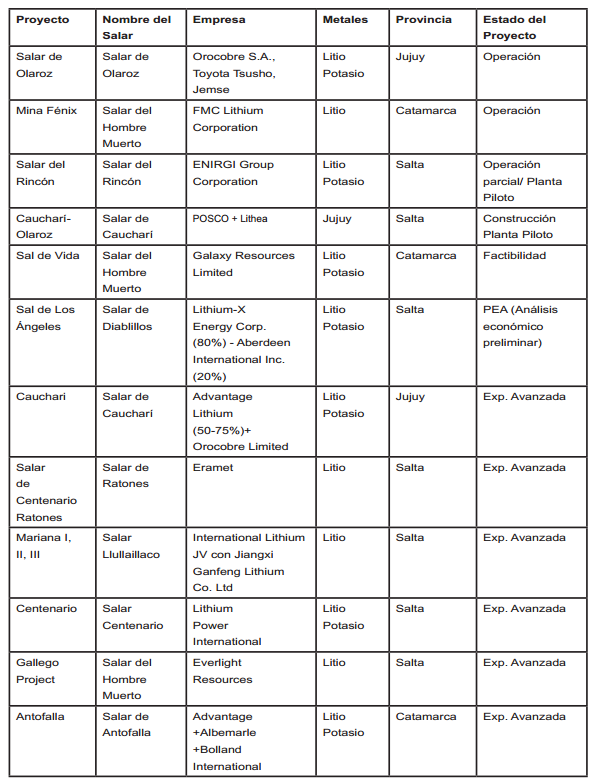

Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Argentina (2017, pág. 24).

La explotación de nuevos salares se destinará exclusivamente a la exportación en forma de commodities dado que no se vislumbra ningún proyecto de importancia para agregar valor al litio extraído en Argentina y por lo tanto los impactos socioeconómicos serán limitados.

En esta dinámica de incorporación de empresas extranjeras en la minería y servicios, que se inició con FMC Lithium Co. y más reciente con la asociación de Orocobre S.A., Toyota Tsusho y Jemse por un lado y, por otro, Minera Exar joint venture entre Lithium Americas (62,5%) y Ganfeng Lithium (37,5%) donde Jesme participará con el 8,5% hay que sumarle todas las empresas que se pueden visualizar en la Tabla 3. Resalta la creciente presencia de empresas chinas cuya estrategia excede a la Argentina y avanza con la participación y desplazamiento de empresas norteamericanas y canadienses en Chile y otros países. También se suman empresas nacionales de diversa magnitud que proveen servicios diversos. Esta situación dinámica es la que permite afirmar que existe un proceso de complejización económica ligado a la extracción y procesamiento del litio que definimos como un “nuevo” subsistema económico en la economía argentina.

Cuando hablamos de un nuevo subsistema económico complejo dentro del sistema económico argentino y en el marco del subsistema minero del país, hay que señalar claramente que su dimensión económica y de escala es menor respecto a otros subsistemas económicos tanto expresada en magnitudes de inversión, producción como de empleo, exportaciones, renta, regalías, etc. (Lacabana, Nacif, Miganqui, Casalis y Roger, 2019). Así, por ejemplo, el empleo directo de la mina Veladero (oro) es cercano a 4.000 personas y en la mina La Alumbrera (cobre) es de 2.167 personas mientras que un proyecto de litio no tiene más de 400 personas ocupadas. La inversión para el proyecto Pasqua Lama (oro) es de 1.500 millones de dólares mientras que en el litio en promedio es de 400 millones de dólares. Algo similar ocurre con las exportaciones, el valor promedio anual (1998-2017) de las exportaciones de oro fue 1.016 millones de dólares, las de cobre 883 millones de dólares y las de litio 67 millones de dólares (SPE, 2018). Si la comparación la realizamos con la cadena automotriz es mucho más evidente esta situación. El empleo en esta cadena supera los 115.000 puestos de trabajo registrados y el valor de sus exportaciones en 2015 fue de 6.702 milones de dólares (SPE, 2018).

3. Regulación y dinámicas sociotécnicas: la ausencia de una estrategia nacional

Aspectos centrales del subsistema socioinstitucional están relacionados con la regulación, las políticas públicas, el accionar de los actores, las dinámicas sociotécnicas y los conflictos derivados de las múltiples relaciones que se establecen en la explotación del litio.

En este sentido hay que señalar un hito fundamental: el cambio de la regulación minera en la década de los noventa de la mano de las recomendaciones del Banco Mundial. Al respecto, Nacif afirma que en base a las recomendaciones de este organismo multilateral “los gobiernos y las legislaturas nacionales y provinciales aprobaron, entre 1993 y 1995, las principales normas -de fondo y de forma- que constituyen la Nueva Política Minera: fundamentalmente la Ley de Inversiones Mineras, el Acuerdo Federal Minero, la actualización del viejo Código de Minería y el artículo 124 de la Constitución Nacional sobre el dominio originario provincial de los recursos naturales” (2015, pág. 278).

Estas reformas se completaron con la puesta en marcha del Proyecto de Asistencia Técnica para el Desarrollo del Sector Minero Argentino (PASMA) que el propio Banco Mundial caracterizó “como uno de los más exitosos proyectos de reforma del sector minero que el Banco haya financiado" (World Bank, 2002, pág. 5) y que contribuyeron a la transformación de los bienes públicos en yacimientos mineros bajo concesión basada en la provincialización y privatización de los recursos mineros como un paso decisivo en la larga etapa de acumulación por desposesión que se concretó en la Argentina (Nacif, 2015; Seonae y Algranati, 2013).

Al respecto es clara la posición de los actores que representan los intereses de la corporación minera. En un evento sobre minería, Sergio Almazán, director general de la Cámara Minera de México, afirmó que “para el impulso de la actividad minera no basta con tener las condiciones geológicas, se requiere de una política de Estado que dé soporte y promueva la inversión" (Latinominería, 2019, cursiva propia).

El accionar de los actores sociales mineros se expresa claramente en la creciente asociatividad y actividades de representación e información a través de eventos diversos y la constitución de diferentes asociaciones que no solo operan en la minería del litio. A modo de ejemplo tenemos que, en 2016 en el marco del V Seminario Internacional del Litio, se reunieron en la Provincia de Jujuy los representantes de los diferentes sectores mineros del país de la mano de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y conformaron el Consejo Minero Industrial Federal con el objeto de unificar y fortalecer el desarrollo de esta actividad (No a la Mina, 2016).

A su vez, diversas cámaras y asociaciones representan a los sectores económicos locales que reivindican su participación como socios menores en el negocio minero, una estrategia que incluye, en el otro extremo, la responsabilidad social empresarial para cooptar a las comunidades locales. Para ello se interpela al estado dado la falta de capacidad para negociar en igualdad de condiciones con las empresas transnacionales. Como afirma Nacif “la cesión de renta minera al capital transnacional a cambio de desarrollo de pequeñas burguesías provinciales, requiere de una activa política pública para garantizar su sostenibilidad frente a los conflictos eco-territoriales que las nuevas explotaciones pudieran generar” (2015, pág. 279).

En relación con la legislación y las regulaciones, Argentina, a diferencia de Bolivia y Chile, es el caso más laxo ya que en nuestro país este metal no es considerado un recurso estratégico, si bien la Provincia de Jujuy si lo considera de esta forma pero su empresa minera (JESME) tiene una participación de sólo 8,5% en la asociación con las empresas transnacionales. La injerencia del gobierno federal en lo que hace a fiscalización, control y planteo de una estrategia de desarrollo en torno al recurso es mínima o inexistente. Sin embargo, es emblemático la creación de la Unidad de Gestión Ambiental Minera (UGAM) dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación para que funcione en coordinación con las Unidades de Gestión Ambiental Provinciales (UGAP) quitándole toda injerencia a organismos como el Ministerio del Ambiente en el tema de impactos ambientales y socioambientales asegurando el accionar empresarial, el despojo y el control de los conflictos. El número y calidad de los organismos oficiales viejos y nuevos que forman parte de este proceso de complejización que, como puede verse, va más allá de lo económico y nos enfrenta a una situación compleja que abarca economía, sociedad y ambiente.

También existen otros actores sociales no ligados a la actividad empresarial sino a comunidades, grupos sociales y ambientalistas que también entran en escena con posiciones y reivindicaciones que en la mayoría de los casos se oponen o buscan negociar condiciones diferenciales con las empresas mineras y el Estado. A pesar que los conflictos no han avanzado en la esfera pública como en el caso de la megaminería, el caso de Salinas Grandes es emblemático dado que 33 comunidades se organizaron demandando el derecho a consulta previa, a la participación y al ejercicio del control de sus territorios. Su reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia y las empresas no pudieron pasar de la etapa de exploración (FARN, 2012).

Se considera que la utilización de litio tiene ventajas ambientales y un impacto positivo a nivel ambiental global dado que el cambio de la matriz energética de combustibles fósiles a fuentes renovables contribuirá con disminuir los cambios negativos del calentamiento global producto de los gases efecto invernadero. Sin embargo, también es necesario evaluar los diversos impactos a nivel local en las regiones de extracción del mismo. La inconsistencia entre ambas situaciones hace necesario profundizar sobre las condiciones del subsistema físico natural y los impactos que la actividad minera de litio está provocando en la Puna Argentina.

4. Caracterización de la Puna Argentina y los proyectos de extracción de litio y el uso del agua

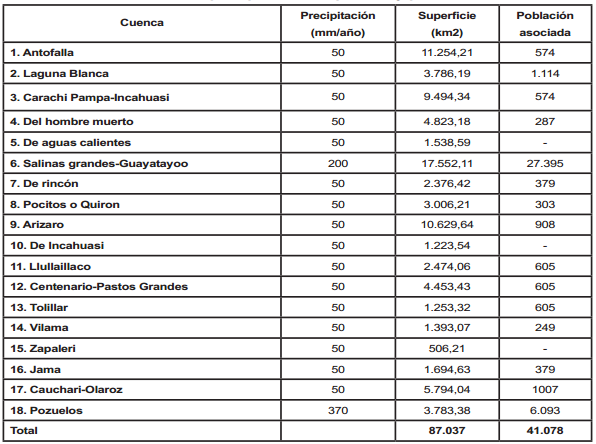

Al referirnos al subsistema físico-natural estamos hablando del área de la Puna donde se encuentran los salares ricos en litio. Esta se puede dividir en 18 cuencas hidrográficas cerradas delimitadas por sus alturas en relieve (Paoli, Elena, Mosciaro, Ledesma y Noé, 2011). Estas cuencas se caracterizan por ser áridas, con algunas variantes en las precipitaciones medias de cada una de ellas. Estas variaciones en las precipitaciones se asocian también con variaciones en los centros poblados, habiendo más cantidad de población en donde las lluvias son mayores.

Las precipitaciones son un elemento importante a saber debido a que el agua es el factor determinante de la dinámica del ecosistema (Izquierdo et al., 2016; Izquierdo et al., 2018).

En general las principiales actividades económicas de las poblaciones que viven en la Puna son las agropecuarias o mineras tanto de subsistencia como producción para consumo local o se dedican al turismo (Izquierdo et al., 2018; Paoli, 2002). Si bien la mayoría de las poblaciones son urbanas, es importante resaltar la gran presencia de poblaciones rurales e indígenas (INDEC, 2010).

Los consumos de agua mínimos para tener bajos niveles de riesgo en las poblaciones según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son de 50 lt/hab/día (OMS, 2003). Así mismo, en el caso de plantas de potabilización y redes de distribución de agua potable para zonas urbanas suele usarse como criterio de diseño 500 lt/hab/día, ya que se consideran varios tipos de consumo, como posibles pérdidas en las redes (CEPAL, 2000).

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de la extracción del litio y la purificación del carbonato de litio se bombea agua salobre desde el salar que es evaporada, pero también se utiliza agua dulce para el proceso de purificación. En este trabajo se evalúa el uso del agua dulce para el procesamiento en comparación con el uso por las comunidades. Las distintas empresas en operación o exploración presentan distintos valores de consumo de agua dulce por tonelada de carbonato de litio producida, generando un rango entre 48 y 66 m3/tonelada LCE (Livent, 2019; Orocobre, 2019; Burga, Burga, Weber, Genck y Sanford, 2019). Por lo que para este trabajo se considera un consumo promedio de 57 m3/tonelada.

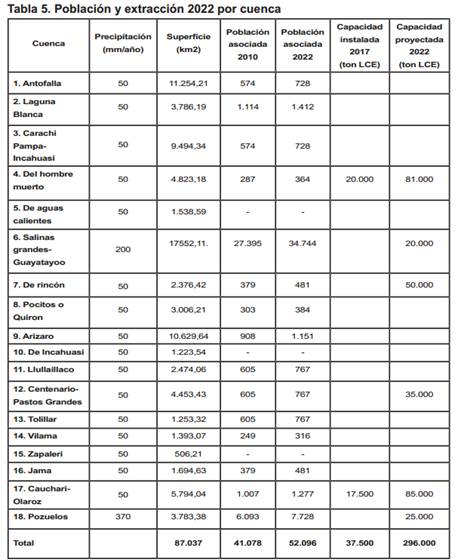

Actualmente en Argentina hay dos empresas en operación y varias en distintas instancias de exploración y proyectos (Ministerio de Energía y Minería de Argentina, 2017), siendo las expectativas del gobierno que la producción pase de 37.500 a 296.000 toneladas LCE por año (Ministerio de Energía y Minería de Argentina, 2017), distribuidas en distintas cuencas.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Energía y Minería de Argentina, 2017.

A modo comparativo, si se considera la totalidad de la población de 41.078 personas por el consumo de máxima de 500 lt/hab/día implica un consumo de agua de 7,5 millones de m3 de agua dulce por año. Si se lo compara con el consumo de agua promedio de 57 m3/tonelada para extraer 37.500 toneladas anuales o 296.000 toneladas anuales implican consumos de agua de 2,1 - 16,9 millones de m3 de agua dulce por año respectivamente. Es importante mencionar que se consideró un consumo de máxima para las poblaciones que solo se daría en grandes centros urbanos, no en rurales, ni en poblaciones con actividades de subsistencia sin red de agua potable. Pero se usa el de máxima para sobreestimar el efecto de las poblaciones en esta comparación rápida. Así mismo, se usa un consumo promedio para el caso del procesamiento del litio, que tiende a minimizar el efecto de las empresas extractivas, ya que incluso hay casos donde se ha reportado un uso de 130 m3/tonelada (FMC, 2017). Así y todo, los niveles de consumo de las empresas extractivas son muy relevantes en comparación a los consumos de las poblaciones. Puede verse que a priori la extracción y purificación del litio presenta consumo de agua con órdenes de magnitud relevantes por su posible impacto en un entorno de aridez y requiere de un estudio en detalle por cuenca que se realizará a continuación.

4.1. Análisis del uso del recurso hídrico en la puna por cuenca

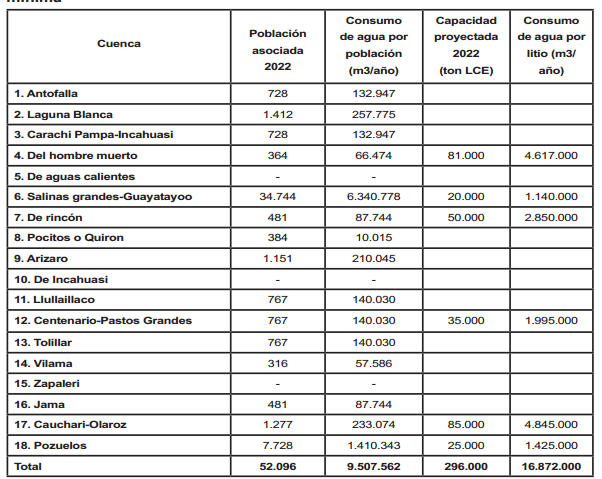

Si bien varios analistas coinciden en que los fundamentos que motivan la demanda son sólidos y que puede esperarse que efectivamente los proyectos que hoy están en exploración entren en producción (Panorama Minero, 2020). Sin embargo existen opiniones que justifican que esto no sería del todo posible tanto por los años que demora en entrar en operación la extracción purificada de carbonato de litio (Calvo, 2020) como por el rol en el mercado que tomaría Argentina de poner en operación todos los proyectos anunciados (Mignaqui, 2020). De cualquier manera, en el presente trabajo se estudia el impacto que tendría en el recurso hídrico renovable que efectivamente se pongan en operación todos los proyectos anunciados para el 2022. Para ello se estima la población de cada una de las cuencas al 2022 con una tasa de crecimiento interanual de 2% y se obtienen datos de población por cuenca.

Para la población a 2022 se estima el posible consumo de agua considerando el valor de máxima de 500 lt/hab/día. Por otro lado, se considera la producción por cuenca anunciada y se toma el valor de consumo de agua dulce para procesamiento de mínima de 48 m3/tonelada. Luego se realiza una comparación de los consumos por cuenca al 2022.

Se puede observar que en el caso de Salinas Grandes - Guayatayoc y Pozuelos, donde hay mayor población y proyectos de litio de menor escala, el consumo de agua del procesamiento del litio o bien iguala o es menor que el del consumo poblacional. Por otro lado, en el caso del resto de las cuencas donde se anunciaron proyectos, la población existente es muy baja, incluso con una proyección de aumento poblacional significativo, por lo que el consumo de agua para las poblaciones es muy bajo. En estas cuencas, coincide con proyectos de mayor tamaño acumulado por lo que el consumo de agua para el procesamiento del litio es muy significativo.

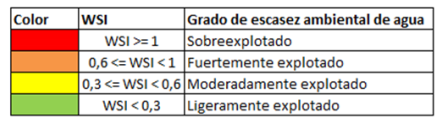

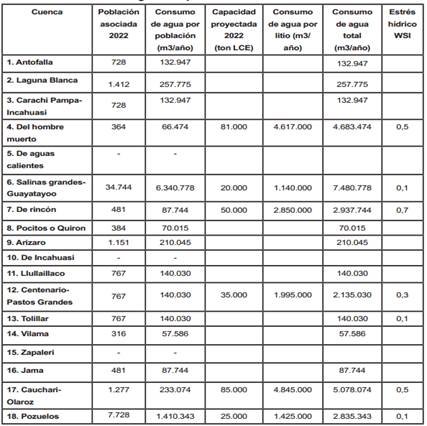

Por último, se comparan estos consumos de agua sumados con los requerimientos el ecosistema con un índice de estrés hídrico -denominado WSI-, según metodología de Mignaqui (2019), en donde se divide el consumo total sobre la escorrentía media anual superficial descontando el agua para servicios ecosistémicos (Mignaqui, 2019). Según el valor obtenido del WSI se tienen distintos niveles de explotación del recurso hídrico renovable, pudiendo ser ligeramente explotado, moderadamente explotado, fuertemente explotado o sobreexplotado.

Con esta metodología se obtiene el indicador de estrés hídrico por cada cuenca, encontrando que en la mayoría de los casos las cuencas estarían ante una explotación ligera, dándose estos resultados principalmente en cuencas donde no se han anunciado proyectos de litio. Pero incluso en las cuencas de Salinas Grandes - Guayatayoc y en Pozuelos donde se han anunciado proyectos de hasta 25.000 toneladas por año, donde la cantidad de población es elevada en comparación a otras cuencas, el nivel de estrés hídrico implica una explotación ligera, radicado princiaplemnte en el hecho que esas cuencas tienen un ingreso de agua renovable anual mayor por sus mayores precipitaciones. Los casos que se verían más afectados son los de las cuencas de De Rincón con una explotación fuerte del recurso hídrico y las cuencas Del Hombre Muerto, Cauchari-Olaroz y Centenario-Pastos Grandes con una explotación moderada del recurso, bajo los supuestos estudiados en este trabajo.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia en base a Brown y Matlock (2011).

Fuente: Elaboración propia.

En función de estos resultados puede verse que, por un lado, son relevantes las preocupaciones de las comunidades respecto del posible impacto en el recurso hídrico resultante de la extracción del litio. Por otro lado se verifica que es necesario realizar el análisis por cuenca para poder evaluar dichos impactos, ya que estos dependen tanto de las condiciones de extracción, de las características sociales como de las características ambientales no siendo iguales en las distintas cuencas hídricas.

4. Comentarios finales

Los análisis del presente trabajo permiten identificar que efectivamente la minería de litio tiene un impacto ambiental relevante en la zona de extracción, principalmente en aquellas regiones con precipitaciones medias anuales de 50 mm. Coincide que las cuencas con estos niveles de precipitación cuentan con baja densidad poblacional, disminuyendo la presión sobre el recurso hídrico, pero así mismo, de concretarse los anuncios de expansión de los niveles de extracción de litio el impacto sobre la disponibilidad del recurso hídrico reovable sería importante, afectando su disponibilidad para otros usos, tanto de poblaciones como para el correcto funcionamiento del ecosistema, en regiones donde el agua es el factor determinante de su dinámmica. Sumado a esto, es importante mencionar que esta extracción se da en regiones con importantes zonas bajo distintos esquemas de protección, dentro de los marcos de Reservas de Biósfera, Sitios Ramsar o Áreas Protegidas Provinciales (Izquierdo et al., 2016; Izquierdo et al., 2018) con distintos grados de restricciones y requerimientos de conservación, por lo que la afectación de la dinámica del ecosistema generaría la pérdida de riqueza natural relevante.

Así es como la transición energética del Norte Global, hacia energía renovables que requieren de baterías y del litio como insumo para las mismas, genera impactos ambientales en la Puna, en principio en la disponibilidad del recurso hídrico, pero indirectamente en todo el funcionamiento de su ecosistema en una región árida donde la disponbilidad de agua es el factor determinante del comportamiento ecosistémico. La globalización altera el territorio, su funcionamiento ecosistémico, y genera impactos negativos. Sumado a esto, existen ya varios estudios que señalan que los beneficios económicos que quedan en la región son despreciables (Mignaqui, 2020; Gómez Lende, 2017; Tapia, 2014; Casalis y Trinelli, 2017), por lo que la transición energética del Norte Global pone a las cuencas de la Puna como zona de sacrificio ambiental (Bullard, 2004) territorios hídricos vulnerados por procesos económicos globales.