¿Museos de la Subversión?

El número vasto y redondo invita a balances. A exactos cuarenta años de la restauración democrática, es mucho lo que hemos logrado saber sobre lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar. Es mucho también lo que nos falta. Artífice de un tendal de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones como nunca antes había vivido nuestro país, el gobierno de facto parapetó sus prácticas y sus crímenes tras un denso manto de clandestinidad y silencio -que aun hoy sigue empañando nuestra vista.

El campo de lo que resta por conocer es vasto, y se nutre también de aquello que -alguna vez sabido- aguarda todavía a retornar, plenamente, a la memoria colectiva. Pienso, concretamente, en ciertas prácticas museísticas. Fueron estas prácticas, en su momento, ostensiblemente exhibidas. Después, fueron prolijamente olvidadas. Me refiero, concretamente, a los Museos de la Subversión, que existieron, públicos y visitados, durante esos años militares. Eran tres: uno en Campo de Mayo, otro en Córdoba, el último en la ciudad de Buenos Aires.

Caído el gobierno de facto, esos museos fueron presa de una destrucción y un olvido programados: fueron desmantelados, destruidos; fueron hasta negados. Poco se sabe, a ciencia cierta, sobre sus finales. Se dice que el de Campo de Mayo -para comenzar a centrarnos en el caso que ocupa estas páginas- fue cerrado a causa de la visita de un grupo de la Organización de los Estados Americanos que venía a investigar los centros clandestinos de detención de la dictadura. Se dice también, en discrepancia, que continuó funcionando de manera encubierta durante los primeros años de gobierno del presidente Raúl Alfonsín.

Eran, esos museos, espacios destinados a celebrar la lucha contra la subversión. O más precisamente: a exponer -mediante la exhibición de objetos- el éxito de esa lucha. A narrar el discurso triunfalista a partir de banderas, organigramas, armas de fabricación casera, libros prohibidos o maniquíes vestidos de guerrilleros, en tanto los elementos mostrados se volvían la expresión material de la derrota del enemigo, la prueba tangible de la superioridad de las fuerzas estatales (Robben, 2008; Salvi, 2012; Nemec, 2019; Sirimarco, 2019, 2023; Mendiara y Sirimarco, 2022). Pero no eran esos los solos objetos de los Museos de la Subversión. Al material del orden de lo real se le sumaba el del orden de lo rumorado: se decía, por ejemplo, que en el Museo de Campo de Mayo se había exhibido, para los íntimos, el cadáver embalsamado de Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y una de las personas más buscadas por la dictadura militar a causa de su gravitación política.

Visitados por contingentes escolares en sus épocas de apogeo, casi dos décadas después de destruidos los Museos de la Subversión sólo sobrevivían -para quienes no los habían conocido de primera mano- como datos inciertos en algunas notas al pie. Se dice, se supone, se estima (“que en tal y tal lado existió, durante la dictadura, un Museo de la Subversión”). Sujetos al vaivén de la memoria, presos de las oleadas por las que sabemos, olvidamos y volvemos a recordar, esos museos habían terminado por escabullirse del inventario de las prácticas de la época.

Bajo la denominación formal de “Museo de la Subversión” existieron -ya lo dije- tres sitios. Me refiero con esto a espacios que exhibían, en sus salas y anaqueles, material proveniente, de modo exclusivo, de la lucha contra la subversión. Uno inaugurado en 1978 en Campo de Mayo. Otro que funcionó en el predio del III Cuerpo de Ejército en Córdoba a partir de 1980. Y un tercero emplazado en el I Cuerpo de Ejército, con sede en Capital Federal, desde 1981. Las fuentes y los testimonios llevan a creer que todos fueron creados por Antonio Domingo Bussi (uno de los militares más implicados en la represión estatal y con causas abiertas en su contra -en el país y en el extranjero- por violaciones a los derechos humanos) durante su paso por los sucesivos destinos.

Pero con esta lista no estoy solamente resaltando emplazamientos, sino extendiendo un corolario. Me refiero, concretamente, a otra estrecha ligazón. Ya no entre Bussi y los Museos de la Subversión, sino entre éstos y la detención ilegal. Otra vez, los datos son contundentes: en Campo de Mayo funcionaba el mayor campo de detención clandestino dependiente del Ejército. El Comando del III Cuerpo de Ejército ocupaba un predio gigantesco -correspondiente a la estancia La Perla- donde funcionaba uno de los centros clandestinos más grandes del interior del país. Y recientemente comenzamos a comprobar que el Regimiento I de Patricios (I Cuerpo de Ejército) funcionó también como centro clandestino.

La conclusión es tan evidente como perturbadora. Las colecciones de estos Museos no sólo desplegaban un discurso triunfalista de lucha contra la subversión, sino que lo hacían en los escenarios mismos donde esa lucha daba sus puntadas finales: el Museo de la Subversión a pasos nomás del centro clandestino, compartiendo la misma geografía. De un lado lo abiertamente visible. Del otro, lo oculto y lo ilegal: el secuestro, la desaparición, la tortura.

Este texto interroga uno de estos espacios, acomodándose en este justo intersticio. Acomodándose en la intersección que Museos y centros clandestinos propiciaban. O más precisamente: acomodándose en el ejercicio de violencia enmascarada que estas salas y museos ponían en acto, al exponer de un lado el objeto que -es dable pensar- arrebatan del otro. La existencia misma de estos Museos se sostenía en esta máxima, por lo demás explicitada desde el principio: su objetivo era exponer “elementos que fueron tomados a la subversión, en combates u operativos llevados a cabo por las fuerzas legales”.

Sabemos muy bien del eufemismo de estas categorías -los combates y los operativos “legítimos” encubriendo el terrorismo de estado. Esto es: encubriendo toda la sumatoria de eventos que la práctica de la desaparición condensa: el secuestro, la tortura, la detención ilegal, el asesinato, su borramiento. Señala Rufer (2018) que una forma de enmascarar la violencia es hacer que el trabajo político de la memoria sobre el tiempo no opere rememorando sino re/des/conectando. Que opere no enmascarando el objeto sino enmascarando su conexión con determinadas aristas de la experiencia. En estos Museos, la exposición de estos objetos encastraba perfectamente en el relato de la lucha contra la subversión: eran objetos que insistían, una y otra vez, en las coordenadas de ese relato. La ropa que usaban los guerrilleros. Las armas secuestradas al ERP. Los documentos que falsificaba Montoneros. En una palabra: el combatiente, el procedimiento, la guerrilla.

Se trataba, mayormente, de objetos genéricos y colectivos. “Anonimizados”, por un lado (pertenecientes o usados por nadie en concreto, o sea por cualquiera). También “seriados”, sin real asomo de marcas distintivas (las armas todas iguales, los jarritos -ya los veremos- todos parecidos). Eran objetos que daban cuenta, en síntesis, de una unidad indiferenciada. No digo que fuera un efecto buscado. Digo que era un efecto conseguido. Después de todo, la “despersonalización” de los elementos en exposición no era una estrategia impulsada, sino una consecuencia sufrida. Algo así como la imposición de una desventura: no frecuentemente el operativo llevado a cabo por las fuerzas legales regalaba objetos que pertenecieran a contendientes de renombre.

Con una excepción. Pienso en dos elementos puntuales que habitaron el Museo de la Subversión de Campo de Mayo. Remitían ambos a Mario Santucho. El texto que sigue interroga esos objetos singulares, para hablar no sólo de ellos sino de su contexto. Para hablar de lo que decían -de lo que venían a significar- en ese despliegue de libros, municiones y organigramas; en esa colección de efectos cotidianos arrebatada a la guerrilla. Para hablar, finalmente, de aquello que le daba pulso al corazón de estos Museos: la celebración triunfalista de la lucha contra la subversión, por supuesto. Pero junto a esto, algo más: la estrecha matriz de la muerte, los trofeos de la guerra y la desaparición.

La historia para atrás

Fue en 1999 que volvieron a salir a la luz los antiguos datos. Un ex suboficial que había prestado servicios en Campo de Mayo durante la dictadura, Víctor Ibáñez, declaró que Mario Santucho y Benito Urteaga, los líderes del PRT, habían sido llevados allí con vida (contrariando la versión oficial de que habían resultado muertos en un enfrentamiento). Declaró que habían sido también allí enterrados. Presumiblemente, bajo el Museo en que sus cuerpos habían sido exhibidos después de asesinados.

La gravedad del testimonio forzó la declaración pública del entonces jefe del Ejército, general Martín Balza, quien reconoció que “hace muchos años existió un museo de la subversión, pero en este momento ya no existe”, y que él mismo lo había visitado en su momento. Dos de los otrora responsables -Santiago Omar Riveros, jefe de Campo de Mayo, y Jorge Rafael Videla, presidente de facto- negaron una y otra vez su existencia. No sucedió lo mismo con Bussi: en el contexto de la causa que aun hoy busca recuperar los restos de los líderes del ERP, reconoció finalmente haberlo inaugurado.

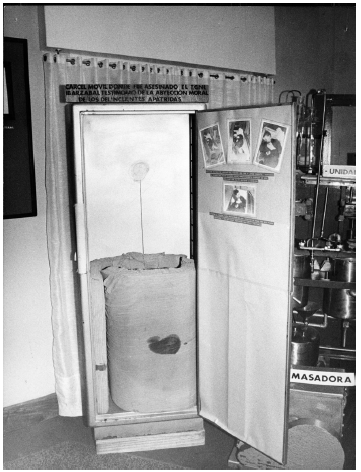

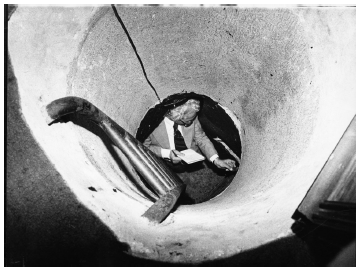

Las pruebas habrían, finalmente, de demostrar su existencia. A fines de ese año, y en el marco de la causa mencionada, los peritos comenzaron la búsqueda de los cuerpos en el lugar. No encontraron rastros de ellos, pero sí del antiguo Museo, en el centro de un chalet donde funcionaba, en ese 1999, el Círculo de Suboficiales del Ejército. Debajo del artefacto de cocina se encontraron indicios de la “cárcel del pueblo”: una tapa de madera en el piso que daba a un caño de cemento de dos metros, con una escalera metálica (ver foto 7). Abajo, un marco con bisagras oxidadas sugería el acceso a otro lugar, por entonces bloqueado con tierra.

La evidencia ganó su peso. Los abogados de las familias Santucho y Urteaga lograron que aparecieran los certificados de defunción de ambos, asentados como NN, y que el Ejército reconociera, formalmente, lo que antes había negado: la existencia del Museo de la Subversión levantado dentro de Campo de Mayo (Almirón, 1999; Seoane, 2011). El giro de los acontecimientos llevó a que el juez federal de la causa recibiera, de parte del entonces secretario general del Ejército, un sobre que esta fuerza armada había tenido en su poder por más de veinte años: el inventario del Museo.

Las excavaciones y los testimonios vinieron a re-descubrir lo ya sabido. O mejor dicho: a darle entidad de prueba a lo que algunos -o muchos- venían sabiendo desde antiguo. Porque los responsables del Museo Histórico no habían ahorrado esfuerzos para visibilizarlo. Había sido recorrido, y profusamente, tanto por delegaciones periodísticas como por grupos estudiantiles. Entre los primeros, especialistas y corresponsales extranjeros habían sido masivamente convidados -en los años de necesidad de buena prensa- a conocer de primera mano la colección del Museo.

Así recuerda la experiencia, por ejemplo, un enviado del diario español El País en 1982:

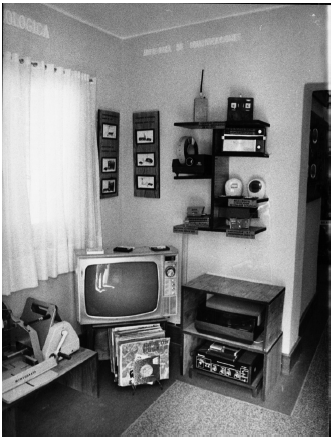

Es una construcción de una sola planta y apenas trescientos metros cuadrados, y está en el Campo de Mayo, una gigantesca base militar situada a unos treinta kilómetros de Buenos Aires. Se inauguró en septiembre de 1978 y la orden fundacional, que puede leerse en una pared, es suficientemente explícita cuando habla de que este museo, “recuerdo de presencia, coraje y martirologio”, perpetuará la victoria sobre “el enemigo apátrida y traidor y, para que no se olvide jamás, quede en Campo de Mayo la prueba de su escarmiento”. “Sí, este museo se hizo para no olvidar. Aquí vienen los niños de los colegios para saber cómo fue esa guerra” (…) Hay en el museo una pequeña cárcel del pueblo reproducida con lujo de detalles. Y también una cárcel móvil, especie de baúl transportable en un coche. Más allá destacan las ingeniosas máquinas lanzapanfletos y un lanzagranadas soviético RPG-7 capturado a los Montoneros. Hay muchas armas de fabricación casera, una bandera vietnamita y una pequeña camioneta que ocultaba una emisora de radio con la que se interferían los canales de televisión. El palo de fuego, una especie de lanzagranadas artesanal utilizado por la guerrilla, ocupa un lugar destacado en este singular museo de los horrores (…)

La discoteca, la hemeroteca y la biblioteca marxistas pueden también contemplarse allí. Grabaciones de discursos de Fidel Castro, cantos revolucionarios, La Internacional. Periódicos de los grupos guerrilleros, un ejemplar de La Causa Peronista del 3 de septiembre de 1974, en el que Mario Firmenich, el líder montonero, y Norma Arrostito cuentan cómo juzgaron y ejecutaron al ex presidente general Pedro Aramburu. Y libros, montones de libros agrupados bajo el epígrafe “bibliografía marxista”. Lenin, Marx, Che Guevara, Stalin, Poulantzas, Art Buchwald... (…).

Pero no sólo de prensa internacional se nutría este Museo. Se había transformado también, según parece, en una de las excursiones escolares comunes de la época:

En 1980, el territorio argentino se convirtió en un campo de concentración. Las autoridades del CNBA [Colegio Nacional de Buenos Aires] nos comunicaron a los alumnos de 6to año, que íbamos a visitar elMuseo de la Subversión (…) Recuerdo que llegamos a Campo de Mayo en una mañana de sol. El ómnibus ingresó al predio y se detuvo directamente ante la puerta del “Museo” (…) El lugar daba la impresión de algo improvisado o de recién hecho … No había vitrinas y las cosas estaban exhibidas en especie de mesas al alcance de la mano. De hecho, varios de nosotros nos llevamos algúnsouvenir (…) Entre los objetos expuestos, había discos de vinilo, simples y long plays. Recuerdo que, entre ellos, había varios títulos de Joan Manuel Serrat y de Arco Iris, de Mercedes Sosa, Víctor Heredia o César Isella, y los libros de Mario Benedetti o de Cortázar,(muchos de ellos estaban prohibidos)que se suponía habían encontrado en allanamientos que también estaban las casas de muchos de nosotros, produciéndonos bastante miedo (…) También había expuestas unas cápsulas grandes, como de 1,5 cm de largo, amarillas transparentes con un polvo blanco adentro, presentadas por un cartel que explicaba que eran las pastillas de cianuro que “los cobardes subversivos” se tragaban para suicidarse cuando creían que iban a ser capturados por las FFAA (…).

Prensa internacional. Contingentes escolares. Pero también el periodismo nacional había sido de la partida, aun desde muchos años antes a esos tempranos 1980s, aun desde el momento mismo de la presentación oficial del Museo. En una nota aparecida el 26 de Octubre de 1978, un cronista de la revista Gente celebraba su inauguración, en un despliegue fotos a todo color a lo largo de siete páginas:

Aquí hay bombas, pistolas, cárceles, máquinas de tormento y de muerte. No pertenecen a un lejano pasado. Las sufrieron los argentinos hasta hace muy poco. Y todavía se lucha para aniquilarlas. Por primera vez el país puede ver, con espanto, las armas de la guerra sucia que lo golpeó. Muchos de los hombres que manejaban estas armas viven en Europa y son defendidos por políticos y comisiones de derechos humanos. Estas armas están en el museo antisubversivo Mayor Juan Carlos Leonetti (…) En esta cárcel móvil estuvo encerrado y fue asesinado el teniente coronel Roberto Ibarzábal. Se ve también el colchón con los restos de su sangre y fotografías de su cadáver. Otro martirologio que, como el de Aramburu o Larrabure, no puede ser olvidado (…) Es posible que hoy o mañana los argentinos entren al museo Leonetti. Que vayan por pasión o por simple curiosidad. No importa el porqué. Lo que importa, lo que no deben olvidar, es que cada arma y cada bala dormida en una vitrina sirvió para matar argentinos en una guerra larga y sucia. Y que esas balas no mataron solamente a militares y a policías (a los hombres que luchaban en el frente y que sabían que la opción era vencer o morir), sino también a mujeres y a chicos. Y que todo lo que encierra ese museo, ese viaje al horror, no es exactamente el pasado. Hubo una victoria, pero la guerra no está del todo terminada.

Sin tantas fotos ni tantas páginas, los diarios habían cubierto también la inauguración del Museo. Convocados al mismo evento -destinatarios todos de la misma alocución-, publicaron sus notas con tan pocas variaciones de contenido que bien pueden leerse, todas ellas, como una sola pieza:

Cuando uno ingresa al singular museo al que fue invitado, recibe su primera sorpresa que por cierto no es muy agradable porque hace recordar lo que se vivió en la Argentina en los últimos años, bajo la amenaza permanente de la subversión. Un oficial de la guarnición acompañó a los periodistas en su recorrida, explicando cada uno de los implementos que usó la delincuencia subversiva para consumar sangrientos episodios que conmovieron a la sociedad argentina. En un recinto de modestas dimensiones se exhibe apenas una parte del importante material secuestrado a los elementos subversivos en los distintos procedimientos realizados por las fuerzas del orden. Hay fotografías indescriptibles, pero rigurosamente reales, tomadas en ocasión del atentado de la subsecretaría del ministerio de Defensa o en el comedor de la Policía Federal. El verdadero museo de lo que había constituido la subversión en el país, se ve enriquecido con el aporte audiovisual, brindado por el relato de algunas hondas vicisitudes sufridas en el país, música grabada que llegó a venderse libremente en la calle Florida (según expresión de un jefe militar) con una exaltación abierta de la subversión en numerosos long plays. En la Sala de Acción Sicológica “Sargento Primero Favale”, se muestra un “video-tape” en el cual aparece hablando el guerrillero Firmenich. Fue secuestrado en junio pasado a la organización montoneros, y se pretendía exhibirlo durante el desarrollo del Mundial de Fútbol, interfiriendo la emisión televisiva. “Argentinos: no olvidéis esta realidad de la Patria herida para que el sacrificio de sus mártires no haya sido en vano”, es una visible leyenda que enfrenta quien abandona el Museo Histórico.

La prensa publica estas notas -distintas pero convergentes- el 5 de octubre de 1978. Acaso la inauguración haya sido el día anterior. Un miércoles. Un día, para el Museo, donde todo es comienzo. Es cierto que allí nada es nuevo. Pero es cierto también que, en esa unificación, todo se estrena. Los objetos, recién acomodados, se despliegan ante los ojos y las cámaras. Cada uno cuenta de por sí una historia. Pero uno al lado del otro, y todos juntos, asisten a su vez al significado colectivo de una historia mayor.

Esos objetos retratan ese día los periodistas, con imágenes y con palabras. A partir de ese comienzo, todo se despliega. Detrás de esos periodistas vendrán otros. Vendrán también los estudiantes. Pasarán los meses y quizás los años. El Museo tendrá su momento de apogeo y luego su momento de declive. Más pronto o más lentamente, el Museo como concepto comenzará a resquebrajarse. Las visitas guiadas empezarán tal vez a ralear o tal vez a escamotearse. Los anaqueles acumularán polvo. Puede que pierdan algún que otro elemento. En algún momento alguien cerrará el sitio bajo llave, quizás sin pensar (o sin saber) que lo está cerrando para siempre. Es posible que alguna personalidad ilustre fuerce su reapertura momentánea. Después caerá en desuso. Un día alguien decretará su fin. Su colección será disgregada. Las cosas serán puestas a resguardo, o serán destruidas, o se convertirán en recuerdos en manos de algunos. En todo caso, las cosas, como colección, serán perdidas. Fueron celosamente reunidas, pero acabarán dispersadas, sin dejar rastro de eso que existió como conjunto (Vallejo, 2020).

Volverán a pasar meses. Volverán a pasar años. El Museo empezará a deslizarse hacia el olvido. En algún futuro, las palabras de los reporteros serán todo lo que quede a modo de inventario. En esas notas de prensa, la colección del Museo de Campo de Mayo sobrevivirá a su naufragio.

A partir de ellas, habrá que volver a contarlo.

Las fotos de la guerra

La foto es en primer plano. Está sacada desde la superficie y apunta hacia abajo. Arriba, la entrada de un pozo estrecho, revestido en material. Abajo, al final de una escalera adosada, un hombre de pie. No alcanza a vérsele la cara; sólo el pelo canoso, abundante, y unos anteojos que parecen de pasta. Va de traje y corbata. Con la mano derecha sostiene una lapicera y una libreta. Con la izquierda toca algo, allá abajo (¿una reja? ¿una manija?), que no podemos ver (ver foto 8).

El pozo es el hueco de un metro de diámetro que llevaba a la “cárcel del pueblo”, en el Museo de Campo de Mayo (ver foto 7). El hombre es Arturo Álvarez Sosa. Escritor, poeta, funcionario provincial y el periodista que el diario tucumano La Gaceta envió, en 1978, a cubrir la creación del espacio:

Bussi llamó al diario y pidió que fueran periodistas para hacer una nota del Museo de la Subversión. Viajamos con el Negro Font, que siempre trabajábamos juntos. Un fotógrafo excepcional. Nos tomamos el avión a la mañana y volvimos a la noche. Y ahí nomás de volver me puse a escribir la crónica. Yo no me acuerdo mucho, ya. Pero Nora [la esposa] todavía se acuerda que había vuelto muy impresionado de que me bajaran a donde había estado Larraburu.

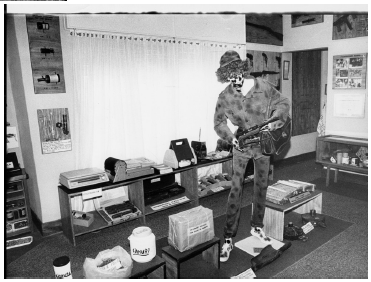

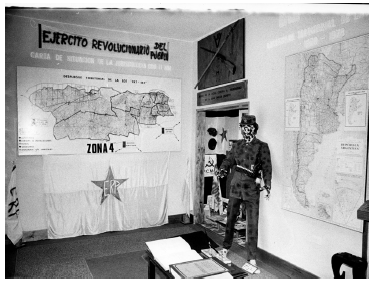

La foto de Álvarez Sosa en la “cárcel del pueblo” -más bien su negativo- está en un sobre, junto a muchas otras, en el archivo del diario. La foto es una entre cincuenta y siete. No se ven personas en ninguna de esas fotos, aparte del periodista, en esa sola imagen del pozo. Todo lo que se ve son objetos. Los conocemos ya por las palabras de las crónicas: maniquíes, banderas, mapas, armas, folletos, fotos, mochilas, máquinas, libros. Ninguna de esas cincuenta y siete fotos se caracteriza por el esmero: el encuadre está torcido, el recorte es desprolijo, el ángulo no es el mejor. Así y todo, las fotos, en su conjunto, encierran un hallazgo. Porque en ellas, además de las cosas, se ve el espacio.

No pasa eso con las otras fotos del Museo que conocemos por la prensa, quizás porque sólo conocemos aquellas que lograron llegar a la impresión. Quiero decir: que fueron elegidas, de entre todas las sacadas, para dar idea de un lugar. Las notas de prensa revisadas para el Museo de Campo de Mayo no abundan en imágenes. Cuando las tienen, son sólo dos o tres. Y van de lleno al elemento que llama la atención: maniquíes, armas, bomba vietnamita, entrada al pozo. Aun las fotos de la revista Gente, siendo tantas, repiten esa modalidad: un encuadre tan cerrado en el objeto que queda fuera todo contexto.

Hablo, por supuesto, de las fotos que acompañan estas ediciones. Ese registro impreso -pixelado y borroso- es probablemente el único acercamiento que tendremos a esas imágenes. Por una razón muy particular: porque los archivos fotográficos de los medios de prensa o bien fueron devastados (su material saqueado, vendido, estropeado), o bien son inaccesibles. En eso radica, justamente, parte de la riqueza de las fotos de La Gaceta sobre el Museo de Campo de Mayo: en la simple (pero aun así increíble) conservación de sus negativos.

Pero esa riqueza radica, sobre todo, en algo más. Tan meticuloso fue el fotógrafo (o tan acaudalado en rollos fotográficos), que no sólo podemos ver, del Museo, sus objetos. Podemos asomarnos también a su aire de chalecito vuelto espacio de exhibición: ver cómo eran las baldosas del piso, por dónde pasaban las tiras de alfombra que demarcaban la zona peatonal, cómo lucían las cortinas que tamizaban la luz de las ventanas (ver fotos 2, 3, 4, 5, 6 y 7). O ver el césped cortado al ras y los arbustos y los arreglos de flores que enmarcaban la puerta de entrada (ver foto 1). Porque en el archivo de La Gaceta hay hasta fotos del exterior del Museo. En eso radica este plus de riqueza: en dejarnos ver el espacio y su distribución. Por sí solas, y croquis mediante, esas cincuenta y siete fotos bastarían para recuperar la experiencia espacial (que no sensorial) de haber estado ahí: a través de ellas podemos saber por dónde se entraba al Museo, dónde estaba cada mesa. Qué se veía primero, qué se veía después. Al lado de qué cosa estaba cada objeto. Qué objeto obligaba a mirar hacia arriba, cuál obligaba a la mirada a descender a la altura de los pies.

Las fotos nos devuelven, en fragmentos, la existencia de ese espacio que fue. No refuerzan el inventario (ese que sobrevive en las palabras de los periodistas). Diría más bien que lo hacen renacer. O para ser más precisa: vuelven a ponerlo ante nuestra vista. No como podríamos imaginarlo a través de lo leído, sino tal cual fue. No estoy diciendo nada que no sepamos: las palabras evocan imágenes (cuya hechura final es siempre obra de lo subjetivo); las fotos capturan la realidad. Esas fotos -toda foto- viene a testimoniar que lo que veo, ha sido (Barthes, 1989).

Sabemos, por supuesto, que la cámara no es, necesariamente, un testigo objetivo. Sabemos que la fotografía no es sólo un proceso de registro mecánico, ni mucho menos la representación aséptica de lo “verdadero”. Sabemos que existen las ediciones y los montajes. Sabemos que -hasta en el mundo del fotoperiodismo- hay escenificaciones. Pero creo que podemos acordar, al menos para el corpus que estamos revisando, que aquello que registra la fotografía tuvo efectivamente lugar. El referente captado por la cámara -el Museo- debió estar allí para que la imagen se produjese.

Por ello, toda foto es de algún modo una supervivencia. Registra el misterio de una concomitancia; no es más que la representación de un objeto ausente como ausente (Barthes, 1989; Castel, 2003). Sin embargo, en estas fotos puntuales de La Gaceta hay una supervivencia especial. Atestigua, claro, algo que ya no es. Pero eso a lo que refiere y sobrevive no es un espacio meramente perdido por obra del tiempo o del destino. Es un espacio destruido. Por eso las fotos de La Gaceta (o de cualquier otro Museo de la Subversión) vienen a llenar vacíos particulares. Vienen a darle materialidad a eso que falta, a eso que quiso borrarse. Y es aquí donde la riqueza de estas fotos se despliega en otra dimensión. Una que se presenta bajo forma paradojal.

Porque esas fotos que nacen originalmente para la propaganda, sirven también para la prueba (de lo que se exhibía, por supuesto; pero sobre todo, de ese lugar que ya no está). No es que ambos eventos sean consecutivos; es que son concomitantes: el registro fotográfico documenta tanto como incrimina (Sontag, 2006). La fotografía de prensa fue, en ese primer sentido, una herramienta recurrente para el diseño y el sostenimiento de políticas oficiales: un pilar importante en las campañas de “acción psicológica” que justificaban, ocultaban o celebraban las prácticas del gobierno de facto. No sólo en palabras, sino también en imágenes: creando, en lo visto, la expectativa de realidad; invistiendo ese recorte gráfico de un halo de indiscutida autenticidad (Gamarnik, 2012, 2015).

Pero así y todo, esas fotos, tomadas en visitas pactadas o en actos oficiales, pagadas por medios de prensa cómplices de la dictadura (Gamarnik, 2013), lograron re-convertir lo panfletario en incomodidad. Lo hicieron, de entrada, por el mero hecho de haber sobrevivido. Al paso del tiempo, como primera instancia, a la espera de otras condiciones de visibilidad. Pero también, en el caso particular de las fotos de estos Museos, lo hicieron por haber sobrevivido a los Museos mismos. Por habilitar ese trozo de pasado en el presente; por sustraerlos de lo improbable (en su sentido de evidencia); por exponerlos -literal y figuradamente- al escrutinio de la historia.

Pero esas fotos no sólo operan como prueba de la existencia de estos Museos, reponiendo, con su aspecto fantasmático, ese referente que fue perdido. Operan sobre todo como marca visual del nexo de violencia que fue roto. Lo mencionaba anteriormente: de un lado la lucha, la subversión, el Museo. Del otro, la represión, el desaparecido, el centro clandestino. El contrapunto era implacable. En un juego perverso entre la literalidad y la tapadera, la retórica de la lucha contra la subversión encubría al terrorismo de estado, la exhibición de lo “secuestrado” ocultaba a los detenidos.

Figure 8: Journalist of La Gaceta going down to “cárcel del pueblo”. La Gaceta archive, december 1978.

El delante y el detrás, podría pensarse rápidamente. Y es acá donde opera el truco. Porque Museo y centro clandestino bien pueden concebirse como el delante y detrás de una misma escena (se trata, finalmente, de espacios formalmente distintos). Pero no hay “delante” y “detrás” posible en los objetos. Pensemos en la mochila, por ejemplo, que -colgada de una pared del Museo- da cuenta del “vestuario, material y equipo de la BDT ‘PRT-ERP’”. Esa mochila que se exhibe de un lado, falta del otro. No se trata de una mochila distinta, sino de la misma. Subrayo: se trata de la continuidad del mismo objeto. Continuidad que sólo la traslación de un lado al otro (el simple pasaje del reverso al frente), hace aparecer como desconexión, ocultando que aquello que se muestra como objeto museístico, visible y legitimado, es también un objeto arrebatado -armas, documentos, banderas, libros. Ocultando que se trata de un objeto impregnado por la violencia. Ocultando, en suma, que ese objeto no atraviesa lugares inconexos, sino que habita lógicas que se presentan como aisladas pero que conforman en realidad un mismo espacio (Comaroff y Comaroff, 2004).

Decía: de un lado la lucha, la subversión, el Museo. Del otro, la represión, el desaparecido, el centro clandestino. Y ahora añado: en medio, las fotos de prensa. Esto es: la fotografía de cobertura, a caballo entre lo exhibido y lo invisible. Materializando ella misma el juego entre lo que se ostenta y lo que se oculta; revelando, mediante la exposición de lo legítimo, aquello que se enmascara. En una palabra: dando testimonio gráfico de todo lo que cabe en lo expuesto, de todo lo que viene a semantizar ese exceso de visibilidad.

Porque en ese primer plano de las fotos está la guerra. Armas, bombas, lanzagrandas, municiones, uniformes camuflados, lista de mártires, colchones ensangrentados, fotos de cadáveres. Para eso fueron convocados fotógrafos y periodistas: para mostrar -con palabras e imágenes- “los principales y más horrorosos hechos generados por la violencia subversiva”. Para reflejar, miméticos, el objetivo de esos Museos (el objetivo del Ejército): el de presentar una “ordenada compilación de horrores” que mantenga “por siempre presente en la memoria de los argentinos todo el daño causado al país por los preconizadores de la violencia y la destrucción”.

En el centro de ese Museo está la guerra. Y es momento de ser más puntuales: están en realidad los trofeos de esa guerra. Es sabido que la práctica del botín forma parte inescindible de la dinámica de lo bélico. También forma parte central de su exhibición, que ayuda a reafirmar en estos espacios el relato de esa lucha y contribuye a engrandecer la narrativa unidireccional de la heroicidad de los militares. Armas de fabricación casera, bombas vietnamitas, maquinaria para la prensa clandestina. Las fotos de prensa retratan esa centralidad. Espejan ese primer plano. Multiplican la visibilidad de la necesidad de la lucha: multiplican la visibilidad de la violencia de la subversión, que llama por eso -por (ilegalmente) violenta- a ser enfrentada.

Pero una cosa es lo que fue hecho para ser, y otra cosa es aquello que se va volviendo (Kopytoff, 1991; Appadurai, 1991; Thomas, 1991; Alberti, 2005). Porque estas fotos de los Museos de la Subversión exponen lo abierto pero revelan lo invisible. Dejan ver algo más -un resto, diría Rinesi (2019). Algo que desestabiliza el relato de la guerra; una sombra que sobrevuela cada objeto y que tensiona el eufemismo: un residuo de violencia que no ha logrado ser sanitizado, que no puede -del todo- legitimarse. La guerra sigue estando en primer plano. Porque no se trata de ajustes de la mirada -de que haya algo que pueda verse, aguzando la vista, más allá de lo expuesto. Se trata de algo que habita también ese plano principal; de algo que convive en un mismo registro de visibilidad. Se trata, en definitiva, de todo lo clandestino que se cuela en el abierto.

Es claro que la práctica de la desaparición -eso clandestino- formaba parte de las necesidades asumidas de esa guerra que los militares libraban. Así y todo, como es obvio, no formaba parte de su relato público. La omisión de esa práctica en el relato fue famosamente admitida por el propio Videla, caída ya la dictadura: “no había otra solución; estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas” (Reato, 2012: 56-57).

En ese mismo sentido -el de la omisión- se declina todo el inventario del Museo de Campo de Mayo. Pero el resto es algo que, por definición, se resiste a desaparecer. Es una materia impalpable pero resilente; una que no puede eliminarse enteramente. Decía que ese resto sobrevuela todos los objetos del Museo: está ahí y al mismo tiempo no está. No es sobre lo descartado ni sobre lo que sobra. Todo lo contrario: es sobre lo que no puede dejar de existir. El resto es algo que insiste, que persevera: que vuelve todo el tiempo, aunque busquemos sepultarlo; algo que no descansa (Steedman, 2001; Dziuban, 2017; Rinesi, 2019).

Ese resto sobrevuela -insisto- todos los objetos del Museo de Campo de Mayo. Pero hay dos en los que asedia particularmente. Uno tiene una vida doble: aparece en las fotos y aparece en las palabras de los periodistas que visitaron el Museo. El otro aparece, en fotografía, sólo después de su desmantelamiento. Ambos están sin embargo ligados a la historia del Museo. Esos objetos -ya lo dije- son de Mario Santucho.

Fotografiar la desaparición

Es el 19 de julio de 1976. La versión oficial reza que Mario Roberto Santucho es muerto en un enfrentamiento. Un operativo encabezado por el capitán Juan Carlos Leonetti lo sorprende, junto a otras personas, en una vivienda de la localidad bonaerense de Villa Martelli. En medio de un tiroteo, Santucho muere. También muere el capitán, que será homenajeado por todas esas muertes con dos honores -será ascendido post-mortem al grado de mayor y el Museo de la Subversión de Campo de Mayo llevará su nombre.

“Muere en combate el dirigente guerrillero Roberto Santucho”, titula el diario El País un día después del hecho. “Un duro golpe a la subversión”, titula a su vez La Nación. El tratamiento de la noticia -a dos páginas, con fotos de la vivienda y croquis del barrio en que se emplazaba- abunda en el lenguaje de la guerra. El enfrentamiento de Villa Martelli. El violento intercambio de disparos. Las armas de grueso calibre. La muerte del cabecilla ideológico y principal miembro del buró militar de la organización extremista.

Salvo que Santucho no muere. No al menos ahí, no al menos en esa hora. A la versión oficial, el ex suboficial Ibañez contrapone otra historia:

Ese día yo estaba de guardia en la radio. Llegaron los autos y vi como de uno de ellos bajaban a tres prisioneros. Después me pidieron ayuda para cargar al que venía en otro de los autos, que estaba herido. Lo llevamos hasta el comedor de la tropa ... Lo acostamos en una de esas mesas largas de fórmica blanca … Todavía respiraba (…)

A mí me mandaron a buscar la ambulancia (…) La llevé a los pedos hasta El Campito donde lo cargamos en una camilla flamante; y volví a los pedos hasta el hospital. Cuando llegamos me llamó la atención el movimiento de coches y la cantidad de custodios de oficiales que se iban juntando en la puerta del hospital, que no había notado cuando fui a buscar la ambulancia. Se ve que en el ínterin, por los papeles que encontraron en el departamento de Villa Martelli, o por lo que pudieron deducir al identificar a los detenidos en ese operativo, cayeron en la cuenta de que el hombre que yo llevé en la ambulancia y que murió apenas ingresó en el hospital era Santucho, nada menos (…) El desfile de coroneles que llegaban para comprobar la muerte del jefe del ERP era incesante. ‘Parece que es Santucho nomás’, decían. ‘Lo necesitábamos vivo, ¡qué cagada que esté muerto’ (Almirón, 1999).

Santucho, ahora sí, muere. Su cuerpo nunca aparece. Se dice que fue enterrado. Se dice que lo incineraron. Se dice también otra cosa, que ya adelantáramos. Eso que se dice llama al estupor y llama al sobresalto. El que habla es nuevamente Ibañez:

Cuando Bussi se hizo cargo del Comando ordenó construir en un sector de Campo de Mayo un museo de la subversión. A Bussi le gustaban los museos … Ahí metía libros, panfletos, objetos y armas incautadas a los guerrilleros. También armaba como escenas que mostraban la actividad guerrillera personificadas con maniquíes, vestidos según cada caso. Pero en el museo de Campo de Mayo, en vez de un maniquí de Santucho, Bussi puso su verdadero cuerpo en exposición. No sé cómo habrán hecho para conservarlo durante dos años, ni dónde lo mantuvieron escondido todo ese tiempo. Pero lo cierto es que a Santucho lo usaron como maniquí de Santucho (…) Y todos los días había un desfile militar que terminaba en la puerta del museo en el que estaba el cuerpo de Santucho, justo donde Bussi había ordenado construir un terraplén en el que él se instalaba para que cada mañana los efectivos le rindan honores. Dentro del museo, en un subsuelo, Bussi hizo reproducir una cárcel del pueblo, como las que tenía la guerrilla. El día de la inauguración, Bussi se ocupó personalmente de acomodar en el sótano que estaba oculto por una losa, que se abría mediante un sistema mecánico, todos los objetos que se encontraron en el departamento en le que vivió Santucho. Ropa, cartas, documentación trucha, pelucas y bigotes postizos; y los pasajes de avión que se encontraron en su poder, con los que pensaba salir del país al día siguiente al de su captura. También bajó una silla y sobre ella acomodó el cuerpo de Santucho, vestido con la misma ropa que tenía puesta el día en que lo hirieron de muerte, manchada de sangre; tal como llegó a El Campito. En la inauguración del museo no faltó ningún coronel, ningún obsecuente de los jefes del Comando. Todos querían desfilar ante el cadáver de Santucho. Me contaron que algunos oficiales llegaron a cuadrarse frente a él y gritaron: ¡Viva la Patria! (Almirón, 1999).

Nada de esto pudo ser comprobado. Ni el embalsamamiento de ese cuerpo, ni su exposición como elemento de museo, ni su posterior y probable enterramiento; tampoco su incineración. Pero el rumor de ese cuerpo expuesto -Santucho usado como maniquí de Santucho- no paró nunca de circular. El nombre de Santucho quedó de hecho asociado, para siempre, al Museo de Campo de Mayo. En principio, por la transitividad de lo nominativo: si Leonetti se llama el Museo, se llama así por homenajear a quien éste llevara a la muerte; decir Leonetti es decir la muerte de Santucho. Pero queda asociado también por la potencia de una imagen: el cuerpo embalsamado de Santucho exhibido para los íntimos en el subsuelo del Museo, el cuerpo de Santucho enterrado bajo sus cimientos. Desde entonces, cuerpo y Museo se convocan mutuamente: la mención de uno arrastra, inmediatamente, la evocación del otro.

Pero no convoco acá esta imagen para tomarla como verdadera, sino para desnudar una de las facetas que la vuelve verosímil. Me refiero a la lógica del trofeo, que hace factible la decisión de conservar ese cuerpo. Que hace factible también la conservación de las ropas con que ese cuerpo fue muerto. Bajo la gradación superlativa, la forma es aun reconocible: si las banderas arrebatadas al enemigo se transforman en objetos invaluables para la glorificación de la propia gesta, cuánto más invaluable resulta un objeto personal de ese enemigo. Cuánto más invaluable resulta aun el enemigo mismo.

Y, como adelantáramos, no cualquier enemigo: el fundador del PRT, el líder del ERP, una figura también militarizada (tenía el grado de comandante), uno de los pocos cabecillas de una organización extremista que los militares logran atrapar (y para más suerte: a poco del inicio formal del gobierno de facto). En ese contexto, la imagen de Santucho como maniquí de Santucho no es más que la deriva extrema de la lógica una y otra vez practicada: la del objeto arrebatado como trofeo. Con un plus que lo acerca -perturbadoramente- a un género emparentado (por no decir mimético) y al que enseguida volveremos: el del cuerpo muerto como trofeo de caza.

Pero esta imagen no es más que un elemento rumorado. Uno cuya existencia, de haber sucedido, no ha logrado colarse al inventario (fotográfico) que tenemos hoy del Museo. Sí lo han hecho, en cambio, otros dos. El primero aparece en las fotos de archivo de La Gaceta de 1978 (ver foto 7). Aparece también en las del diario Crónica de 1980 (ver foto 9). Ocupa el extremo izquierdo en una pared con montaje simétrico, destinada a objetos pertenecientes al ERP. Cuelga arriba de una vitrina llena de cosas: se ve una mochila, y jarros de loza, y una tetera, y una olla -hasta un zapato-, y puede que lo que se vea hacia el fondo sea un repasador. Las letras -que no son tan nítidas, pero así y todo pueden leerse sin error: “Universidad Nacional de Tucumán”- nos indican claramente que ese objeto es un título profesional. El texto es una masa borrosa y uniforme, pero no necesitamos descifrarlo para saber a quién pertenece ese título. Un poco porque el dato es fácilmente deducible de la pared que lo contiene; más que nada porque los propios periodistas ya lo habían descrito en sus crónicas:

En la sala siguiente, que lleva el nombre del general L. R. D’Amico, entre las armas de todo tipo y calibre secuestradas al extremismo, aparece enmarcado el título de “contador público y perito partidor” que obtuviera Santucho en la Universidad Nacional de Tucumán el 9 de octubre de 1961.

No sólo La Gaceta rescata el dato. También lo hace el corresponsal del diario El País: “En una pared, cuidadosamente enmarcado, puede verse el título de “Contador público y perito partidor” de Mario Roberto Santucho, el líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), muerto en un enfrentamiento en las afueras de Buenos Aires”. El objeto es tan relevante que hasta figura en el inventario que el secretario general del Ejército entregara, en su momento, a pedido de la justicia: “En una de las paredes del hall se exhibía, enmarcado con varillas doradas, el diploma de contador otorgado por la Universidad de Tucumán a Mario Roberto Santucho”.

El segundo elemento no aparece en las fotos de prensa contemporáneas al Museo. Tampoco aparece en las descripciones periodísticas que funcionaron, en su momento, a modo de propaganda. Pero estaba en el sobre que contenía el inventario suministrado a la justicia y que le fue entregado en 1999 a Ana, una de las hijas de Santucho. Es una foto pegada a una cartulina roja. Se veía nítidamente en un link que ya no es de acceso irrestricto, y podemos verla en la prensa que cubrió por entonces esa entrega. Al pie de la fotografía puede leerse, en letras mayúsculas de regla: “cadáver de Roberto M. Santucho, “E.R.P”, 19 JUL 1976”. La foto figuraba, según parece, en el número 59 de ese inventario.

García Canclini (2010) nos recuerda que los museos nacieron para depositar trofeos. Éste de Campo de Mayo -ya lo hemos visto- giraba en torno a las diversas declinaciones de un solo caso: matar, morir, ser muerto. El título de contador de Santucho era, en la pared en que estaba colocado, una pieza gravitatoria. Y añado: públicamente gravitatoria. Estaba ahí para ser visto, para ser narrado; para propagar -a través de la imagen y las palabras- la grandeza de la lucha militar. Allí colgado, rodeado de materiales provenientes del monte tucumano, daba testimonio de una victoria. O lo que es lo mismo: daba fe de una muerte. Representaba -la parte por el todo- aquello que no podía ser abiertamente exhibido.

La foto de la cartulina cumplía por entero esa promesa de exhibición total. Al hacerlo, por supuesto, prescindía de toda simbolización. En ella no había representación posible; allí la muerte era literal. No lo hacía, sin embargo, al abierto: a esa foto, ya lo dije, no la mencionan las notas periodísticas ni la registran las fotos de prensa. Su vida pública parece nacer con veinte años de retraso, el día en que se entrega a la justicia, después de haber estado todo ese tiempo en manos del Ejército.

Podemos suponer, por todo ello, que foto y cartulina no estuvieron expuestas a la mirada indiscriminada. El hecho guarda su lógica: para quienes siempre declararon desconocer el paradero del cuerpo de Santucho, su posesión podría resultar cuanto menos problemática (si no directamente incriminatoria). Lo más factible es que se exhibiera entonces puertas adentro. El lugar exacto no lo sabemos, aunque tal vez se esconda en la memoria de Álvarez Sosa, el periodista tucumano que fuera a cubrir la inauguración del Museo para el diario La Gaceta:

Yo no me acuerdo mucho, ya. Pero Nora todavía se acuerda que había vuelto muy impresionado de que me bajaran a donde había estado Larraburu. Me acuerdo de eso y de otra cosa que me impactó. Que Bussi tenía, debajo del vidrio del escritorio, la foto de Santucho muerto. La de él y de un lugarteniente, muertos los dos.

El hecho es absolutamente plausible. Tan plausible que resulta tentador otorgarle estatuto de verdad. Después de todo, en una lógica que ofreció poca diferenciación entre la actividad de la guerra y la actividad de la caza, ¿qué mejor lugar para la exhibición orgullosa pero reservada de la muerte de Santucho que la oficina -¿privada?- de uno de los orquestadores de la cacería?

La foto de la cartulina roja es un palimpsesto de sentidos. Cumple en principio, como toda foto, una función documental. Informa un suceso y comunica un triunfo. Pero el suceso que informa no es cualquier suceso. Es una muerte. Y ya lo dijimos: tampoco es cualquier muerte. De allí tal vez que la foto tenga un encuadre cerrado en el rostro, que busca probar que es Santucho el que ha muerto. O mejor dicho: que es Santucho a quien ellos mataron. La foto está ahí para poner fin a una leyenda. En ella el cuerpo -el rostro- de Santucho se ha convertido en un mero objeto de demostración (Berger, 2017). Puede que no completamente público -como las fotos dadas a la prensa del Che muerto en Bolivia o las fotos de Zapata muerto en México-, pero así y todo comunicable. Quiero decir: así y todo materia de notificación (y de jactancia) ante los íntimos y ante los pares.

Pero la foto de la cartulina roja cumple además otra función. Comunica algo más, ya no en relación a quien es muerto, sino a quienes lo han matado. Contrasta, en este sentido, con las otras fotos de muertos semejantes. No hay en esta foto ni arreglo ni cuidado del cadáver. La sangre seca y profusa, la camisa manchada, el saco en desorden: todo en ella atestigua la violencia de un cuerpo roto. Todo en ella enfatiza las formas y la expresión del enemigo matado. Al mensaje de la muerte de Santucho, le suma un mensaje más: el de la brutalidad del victimario; el de su espectacular potencial para causar heridas (Olaya y Herrera, 2014).

Y la foto de la cartulina roja cumple todavía otra función. Viene a proponer un significado ulterior al de la sola muerte o al de la sola capacidad de matar. La imagen de Santucho muerto, conservada a lo largo de veinte años, contemplada quizás cotidianamente -en las épocas del Museo- a través del vidrio de un escritorio, viene a adicionar un gesto. El del cazador que testimonia la apropiación; el del cazador que se solaza en lo que es suyo. La foto del cadáver de Santucho es el registro simbólico de un acto de dominio y de control; el objeto de un gesto de propiedad (Mangieri, 2007). La muerte de ese hombre nos pertenece -parece decir. No sólo porque nosotros lo matamos. Sobre todo porque nadie (y con esto me refiero a todos los que no son ellos) lo vio muerto. Sobre todo porque nadie sabe dónde está.

Y en ese deslizamiento semántico, la foto de la cartulina soporta todavía otra lectura. En un contexto de desaparición, de muerte sin cuerpo, de muerte sin escritura (sin inscripción al pie de una tumba), la foto de Santucho muerto es casi un epitafio. En ella se condensa lo que Gusmán (2005) señala para la estela funeraria: el nombre allí donde está el cuerpo. La foto viene justamente a hacer lugar al cuerpo muerto. Viene a anudar los componentes necesarios para el “derecho a la muerte escrita”: junto al cadáver (fotografiado), la fecha de esa muerte y el nombre de quien murió.

Justamente por esto -por dar testimonio de una muerte cuyo cuerpo falta-, la foto de la cartulina roja bien puede considerarse, finalmente, como una foto que remite a la desaparición. Esto es, como una foto que alude a los eventos que esa práctica resume -en este caso, la muerte y su borramiento. Ninguno de los otros objetos del Museo (y hablo por supuesto del recorte que conocemos por crónicas y fotos) porta tal particularidad. Ninguno de ellos logra romper el relato legitimante de la guerra y sus movimientos. Quiero decir: ninguno logra escapar a los movimientos sanitizados de esa guerra (los operativos, el secuestro de material, los muertos en enfrentamientos).

La foto de la cartulina, sin embargo, revela la existencia de eso otro que se ha omitido del relato imperante: la maquinaria de lo ilegal y lo clandestino. Porque habla de una persona que ha muerto, pero cuyo cuerpo no tenemos. Y no lo tenemos porque existió algo que el relato de la guerra no cuenta. Algo que el Museo de la Subversión no expone (algo que no puede permitirse exponer). Por eso es lógico que la foto de la cartulina no formara parte, hasta donde sabemos, de su inventario público: porque quebraba el eufemismo cerrado que imponía todo el guión. Encarnaba, ella misma, otro juego de anverso y reverso: la existencia todavía de otro detrás en el espacio pensado para oficiar de dispositivo visibilizador.

Y es en este último movimiento que la foto de la cartulina roja nos deja ver, por fin, de lleno, la continuidad fluida que en los otros elementos del Museo sólo aparece como resto. Me refiero a la continuidad entre el Museo de la Subversión y el centro clandestino, entre la lucha y la desaparición. La existencia misma de esa foto gravita entre dos mundos. Esa imagen, en esa cartulina, es un recordatorio. De la muerte individual de Santucho, en principio. Y de la victoria colectiva de una guerra, también. Pero sobre todo: del proceso de producción de una víctima en trofeo. Es decir, de la represión y la violencia estatal convertida en cacería.

Señala Didi-Huberman (2004) que para saber hay que imaginarse. Ese es, de algún modo, el camino que hemos seguido hasta acá: hemos convocado imágenes. Las fotos del archivo de La Gaceta, las del diario Crónica, también la de la cartulina, nos permitieron reconstruir un mundo. El verbo es pertinente, porque ese mundo (re)descubierto aun está en proceso, y reconstruir es una acción que admite sus faltas. Que evidencia su naturaleza incompleta. Que no esconde sus huecos, ni sus silencios, ni las partes que faltan o que se contradicen. Que deja lugar a las imágenes que aun quedan por venir para seguir sabiendo.

Buenos Aires, marzo de 2023