Introducción

Hacia los 2500 años AP, las sociedades antofagasteñas comienzan un modo de vida con patrones de movilidad más restringida, estableciéndose en pequeñas aldeas y adoptando un modo de subsistencia agro-pastoril complementado con la caza y la recolección. Es justamente en ese momento, cuando se consolida la alfarería en la vida de esos pastores tempranos, permitiendo no solo almacenar, cocinar y procesar alimentos, sino también expresar aspectos relacionados a su cosmovisión, que van a quedar plasmados en este soporte material (Olivera, 1991).

Ya entrada en escena, la cerámica va a ocupar un lugar muy importante en todos los asentamientos humanos desde esos momentos Formativos, hasta el período Tardío-Inka e incluso en los tiempos históricos. Es por eso que esta materialidad constituye una de las evidencias con mayor presencia en el registro arqueológico local. La misma no solo aparece en los distintos niveles excavados de los sitios arqueológicos, sino que es muy abundante en superficie, por lo cual es posible observarla al transitar el territorio antofagasteño conformando parte de su paisaje.

Al hablar de paisaje, nos referimos al resultado de la interacción entre medio natural y acción social, interacción que, progresivamente, ha ido disolviendo los límites entre espacios naturales y espacios humanizados (Criado Boado, 1999; David y Thomas, 2008; entre otros).

A una escala geográfica, Antofagasta de la Sierra (de ahora en más ANS) se encuentra ubicada en la provincia de Catamarca y forma parte de la Puna Meridional Argentina, un territorio que está salpicado por una serie de ríos que conforman un sistema fluvial endorreico y configuran a la localidad como un gran oasis en medio de extensas zonas desérticas con nula disponibilidad de agua.

En una escala geológica, podemos mencionar que las arcillas son un material sedimentario con una presencia extendida en la región y constituyen un recurso que se encuentra disponible, ya sea formando rocas consolidadas o integrando sedimentos sueltos en barreales de edad Holocena (Tchilinguirian, 2009).

Desde la escala humana, sabemos que desde hace por lo menos 2500 años, los grupos humanos han utilizado arcillas y las han transformado en recipientes cerámicos (Olivera, 1997). Este proceso, evidentemente, requirió de conocimientos específicos de las propiedades de este material y su comportamiento en los procesos de modelado, cocción y posterior uso. Un conocimiento que se fue fortaleciendo a partir de la prueba y el error, buscando un producto final que pudiera responder a las necesidades domésticas y productivas durante los diferentes momentos de ocupación humana. Esto implicó, también, el conocimiento de ese territorio y de las diferentes fuentes de arcillas, su ubicación en el paisaje y la evaluación de sus propiedades.

Se trata de un comportamiento que se ha repetido a lo largo de miles de años y, aún hoy, muchos pobladores locales conocen o mantienen en su memoria los lugares en donde es posible hallar arcillas, denominando barros a aquellas que son aptas para la manufactura cerámica.

De esta manera, arcillas y cerámicas conforman un componente fundamental del paisaje de ANS y no es posible entender las segundas (las cerámicas) sin el conocimiento de las primeras (los barros). Es por eso que en este trabajo presentamos los resultados de una investigación cuyo objetivo principal fue estudiar las diferentes fuentes de arcilla del área de estudio, para evaluar su potencialidad para la manufactura cerámica y, así, contribuir al conocimiento de la su producción en el pasado.

Hacer cerámica implica el conocimiento de los comportamientos de las arcillas en las distintas etapas de producción, una vez transformadas en barros o pastas cerámicas. Estas últimas se componen de, antiplásticos, matriz y poros; distinguir unos de otros implica comprender el comportamiento plástico / no plástico y las diferentes granulometrías de sus componentes (Cremonte y Bugliani, 2006-2009). Mientras que las fases plásticas iniciales (arcilla) están compuestas por aluminosilicatos, las fases no plásticas incluyen rocas (litoclastos), fragmentos minerales (cristaloclastos), materiales orgánicos naturales y artificiales (tiesto molido). Según Rye (1981), el agregado de antiplástico permite modificar las propiedades del material inicial, produciendo resultados físicos que mejoran el modelado de las vasijas, disminuyen los índices de contracción durante el secado y aumentan la resistencia al choque térmico durante la cocción. Es por eso que muchos alfareros adicionan intencionalmente diferentes materiales no plásticos a sus pastas cerámicas. Sin embargo, desde una perspectiva arqueológica, resulta muy difícil identificar cuáles de estos antiplásticos han sido agregados artificialmente y cuáles conforman la estructura natural de las arcillas (Rye, 1981)

Reconocer estos comportamientos de los alfareros del pasado resulta fundamental, ya que permite, además de comprender la cadena operativa (sensuLeroi-Gourhan, 1964, 1965, 1973) de la manufactura cerámica, estudiar sus modos de organización, su relación con el paisaje y aspectos vinculados a su identidad. Por este motivo, nos proponemos caracterizar las arcillas locales y, por medio de la arqueología experimental, evaluar su comportamiento antes y después de la cocción para ofrecer una serie de datos de referencia que contribuyan al entendimiento de la manufactura alfarera prehispánica de Antofagasta de la Sierra.

Para ello, se ha obtenido una muestra representativa de la disponibilidad de arcillas locales para la posterior comparación con el material arqueológico y, también, para conocer la variabilidad y las cualidades de las arcillas disponibles. Además, atendiendo a intereses de la comunidad local, que vislumbran una revitalización de la alfarería, se proyectaron instancias de intercambio implementando metodologías participativas como por ejemplo el diseño de mapas de afloramientos, cuadernillos didácticos con los distintos pasos de la cadena operativa y un libro de divulgación con la información registrada en los distintos talleres que hemos realizado desde el año 2018 y en los programados en un futuro inmediato.

Área de estudio y geología local

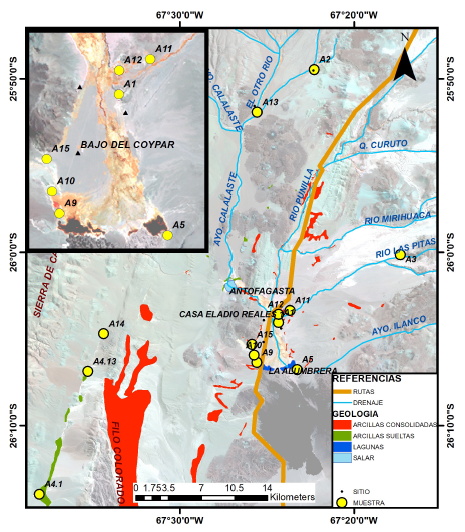

El departamento de Antofagasta de la Sierra pertenece a la provincia de Catamarca y se corresponde con la porción más meridional de la Puna Argentina (Figura 1). Corresponde a un desierto de altura donde se extienden grandes salares separados por cordones montañosos y volcanes que llegan a superar los 5500 msnm. Las elevaciones más importantes son la Sierra de Calalaste, Laguna Blanca, Filo Colorado y el Cerro Galán (Figura 1). La Puna es un ambiente muy agreste en cuanto al clima, debido a que las condiciones de aridez y temperatura son extremas, con precipitaciones escasas (no superan los 100 mm/año) y una temperatura media anual de 10°C, siendo común en invierno temperaturas por debajo del punto de congelación (Tchilinguirian, 2009). Las condiciones de aridez provocan que la disponibilidad del agua y de las pasturas sea muy limitada. Estos recursos, indispensables para la actividad humana, se hallan restringidos a unos ambientes muy particulares denominados vegas. Se trata de humedales asociados a las llanuras de inundación de ríos permanentes o al margen de los salares y las lagunas. La vega más importante en cuanto a extensión es la cuenca del río Punilla, curso colector de la región que, en su fondo de cuenca, alberga a la actual localidad de Antofagasta de la Sierra, que se encuentra a 3450 msnm.

Desde el punto de vista geológico, la región posee una gran riqueza en lo que respecta a la variabilidad del tipo y cronología de los afloramientos (Tchilinguirian, 2009). Al sudeste del área, cerca de la localidad del Peñón, se encuentran migmatitas y micaesquistos de edad Precámbrica. En la zona cercana a Antofagasta de la Sierra, afloran lutitas y cuarcitas marinas Ordovícicas englobadas bajo el nombre de Formación Falda Ciénaga. Hacia el extremo sudeste, en la sierra de Laguna Blanca, aparecen granitos y granodioritas del paleozoico inferior, posiblemente del Ordovícico superior, cuyas rocas se engloban en la Faja Eruptiva Oriental de la Puna. Al Pérmico corresponden las rocas de la Formación Patquía de la Cuesta (Turner, 1973), situadas en la sierra de Filo Colorado. Esta última unidad está compuesta de conglomerados gruesos e intercalaciones de areniscas medianas a gruesas, y delgadas capas de pelitas y tobas. Las rocas de edad Terciaria se componen de sedimentitas continentales (Formación Las Quiñoas o Formación Geste) y rocas volcánicas integradas por ignimbritas, andesitas, dacitas y basaltos (Formación Beltrán, Formación Incahuasi). Durante el Cuaternario se presentan gravas fluviales en el piedemonte de las sierras, evaporitas en salares y arcillas en los barreales.

Metodología

Para este caso de estudio, diseñamos una investigación interdisciplinar, en la cual la arqueología, la antropología y la geología posibilitaron diferentes aproximaciones a las fuentes de arcillas.

La arqueología nos proporcionó conocimientos de base vinculados a la elaboración y diseño de la cerámica prehispánica de diferentes cronologías, además de la ubicación en el paisaje de los diferentes sitios con presencia de cerámica.

A su vez, desde la antropología, el método etnográfico nos acercó a la tecnología cerámica del pasado reciente. A partir de la realización de entrevistas semiestructuradas y conversaciones, logramos tener una primera aproximación a un conocimiento que aún perdura en la memoria de muchos habitantes de ANS, y que da sentido a un territorio que ha provisto las materias primas para el trabajo alfarero durante generaciones. Al momento, llevamos realizadas 19 entrevistas: 6 de ellas se realizaron en Los Nacimientos, comunidad de 32 habitantes, 13 en la Villa de Antofagasta de la Sierra, la cabecera departamental, la cual tiene una población estable aproximada de 700 personas. Cabe destacar que las personas seleccionadas para las entrevistas se corresponden con un rango etario que va desde los 44 a los 80 años, ya que estos segmentos de población son los que mantienen en su memoria conocimientos de la práctica alfarera, que en algunos casos se remontan a dos o incluso tres generaciones previas.

Las entrevistas fueron semiestructuradas y se adecuaron a cada caso en particular, dependiendo de los conocimientos e intereses de cada entrevistado. Las preguntas estuvieron orientadas al registro de los pasos de la cadena operativa, desde la recolección de la arcilla, técnicas de manufactura, tratamientos de superficie, la cocción y posteriores usos de los objetos cerámicos. Además, se realizaron preguntas vinculadas a la existencia de cerámicas antiguas, las cuales, en la mayoría de los casos, son descriptas como reliquias y solo se conservan como recuerdo familiar, aunque también se registraron algunos ejemplares de reciente fabricación y uso actual.

Por su parte, la geología nos proporcionó las técnicas y métodos necesarios para reconocer las fuentes de arcilla en el terreno y realizar el mapeo de los afloramientos. Esta tarea se efectuó a partir del análisis de la información geológica antecedente (Aceñolaza et al., 1976; Turner, 1973; Seggiario y Hoghn, 2002; Seggiaro, et al., 2006; Tchilinguirian, 2009), de la interpretación de imágenes satelitales y del relevamiento de campo y la realización preliminar de pruebas de textura y plasticidad, las cuáles consistieron en hidratar y amasar de manera expeditiva los sedimentos.

Con este enfoque interdisciplinar, en una primera instancia, realizamos un muestreo de arcillas a partir del análisis geológico descrito y de las entrevistas realizadas a los pobladores locales. Siguiendo los lineamientos de Arnold (1994), las áreas de muestreo consideradas fueron aquellas que se encuentran cercanas a los sitios arqueológicos estudiados por nuestro equipo de investigación -Bajo del Coypar, La Alumbrera, Casa Eladio Reales I y Corral Grande (Figura 2)- aunque también se consideraron aquellas fuentes mencionadas por los pobladores en las entrevistas realizadas.

Una vez obtenidas las muestras, se realizaron análisis con lupa binocular de bajos aumentos y análisis petrográficos a partir de la preparación de láminas delgadas. Estos estudios permitieron caracterizar sus componentes, identificar las texturas de acuerdo a la estructuración de los minerales identificados y analizar su granulometría. Las láminas delgadas se realizaron en el taller de cortes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y el análisis petrográfico se realizó con un microscopio de luz polarizada MOTIC - PM-2805. De esta manera fue posible establecer la proporción de minerales arcillosos en relación a minerales detríticos, como granos arenosos de cuarzo, micas u otros minerales.

Por último, la incorporación de la arqueología experimental se utilizó para evaluar la aptitud de las diferentes muestras recolectadas y su potencialidad para ser utilizadas en la manufactura alfarera. Este tipo de estudios ya ha aportado importantes datos en otras áreas del noroeste argentino, abordando diferentes problemáticas vinculadas a la producción cerámica (Piñeiro, 1996; Balesta y Zagorodny, 2002; Camino, 2009; Páez y Giovanetti, 2010; Pereyra Domingorena, 2013; Franco, 2020; Páez y Manasse, 2020; entre otros). Con esta finalidad, se realizaron diferentes tipos de pruebas (plasticidad, trabajabilidad, dureza, color, reacción al ácido clorhídrico), para luego contrastar hipótesis referidas a procesos tecnológicos (González-Ruibal, 2017; Hurcombe, 2007; Vidal, 2014). Con esta premisa, hemos realizado una muestra experimental compuesta por vasijas y placas, las cuales fueron sometidas a una cocción controlada con el objetivo de analizar el comportamiento de las arcillas antes y después de la cocción.

Mapeo de fuentes y recolección de muestras

Con la colaboración de pobladores locales y el mapeo geológico, se identificaron 31 fuentes de arcillas hasta una distancia de 28 km desde la localidad de Antofagasta de la Sierra. Del total, se seleccionaron 12 muestras (Figura 2) para realizar las pruebas experimentales y arqueométricas de acuerdo a tres criterios: a) según su grado de consolidación (rocas vs. sedimentos), b) según su lugar de procedencia y c) según el diagnóstico preliminar de textura y plasticidad efectuado en el campo.

El mapeo realizado permitió identificar en el paisaje antofagasteño dos tipos de afloramientos de arcillas (Tabla 1). Por un lado, afloran de forma consolidada en barrancos y laderas de los cerros (Figuras 3a y 3b) y, por el otro, aparecen sueltas en barreales y en las márgenes de las lagunas (Figuras 3b y 3c).

Figura 3 Types of clay outcrops in Antofagasta de la Sierra: a and b) consolidated Tertiary clay banks at Los Nacimientos; c and d) Loose Quaternary clays to the north of Inca Huasi salt flat.

Las primeras son rocas sedimentarias consolidadas y, aunque son compactas, se excavan fácilmente, debido a que están disgregadas en los primeros centímetros por la meteorización física. Afloran en las inmediaciones de los sitios arqueológicos, ya sea en las escarpas de los ríos, en las laderas de los cerros volcánicos (como en Bajo del Coypar) o en forma de cerros, como los que se encuentran en el centro de la localidad de Antofagasta de la Sierra y en la localidad de los Nacimientos. Se trata de afloramientos de edad Terciaria correlacionables con la Formación Geste (Seggiaro y Becchio, 2002) o su equivalente, la Formación Quiñoas (Kraemer, et al., 1999), y se componen de pelitas, limoarcillitas, arcillitas y limolitas arenosas de colores rosados hasta rojizos que aparecen en bancos continuos de hasta 5 m de espesor. Corresponden a este tipo las muestras A1, A2, A3, A11 y A12 (Figura 2).

En el caso de las arcillas sueltas, las mismas aparecen en los barreales y en los márgenes de las lagunas. A diferencia de las primeras, se trata de sedimentos aluviales de edad Cuaternaria, son blandas y medianamente compactas, tienen colores castaños a rosados claros y son homogéneas en cuanto a su textura. Las muestras de este tipo son las denominadas A4.1, A5, A9, A10, A12, A13 y A4.13 (Figura 2).

De cada afloramiento se extrajeron 5 kg de arcilla. La recolección consistió en la extracción de varias alícuotas tomadas en cada uno de los puntos de muestreo. En todos los casos, la extracción se efectuó limpiando los primeros centímetros con piqueta geológica y tras efectuar las pruebas preliminares referidas más arriba.

Elaboración de las muestras y procedimiento experimental

Las muestras de arcillas fueron molidas y tamizadas con una malla de 4 mm, con el fin de separar materia orgánica (tallos y raíces) y clastos gruesos. Esta decisión se fundamenta en el hecho de que tales materiales podrían dificultar los sucesivos pasos del experimento y, por otra parte, no resultan representativos del tamaño del grano de las arcillas (Figuras 4 y 5). Una vez convertidas en polvo (Figura 4a y 4b), a cada muestra se le hizo una prueba preliminar de reacción con ácido clorhídrico, con el fin de establecer la presencia de carbonatos de calcio (Tabla 1). Los carbonatos, en arcillas crudas o cocidas a menos de 750 °C, se identifican fácilmente por su característica disolución y efervescencia en contacto con el ácido, como consecuencia del desprendimiento de dióxido de carbono (CO2) hacia la atmósfera, y la formación de óxido de calcio (CaO) resultante (Rye, 1987; Shepard, 1980).

Figure 4 Experimental manipulation of clay samples: a and b) Grinding process; c) Coiling; d) Ball making; e) Briquette modelling.

Figure 5 Experimental manipulation of clay samples: a) Experimental vessels and briquettes modelled with clays from ANS; b) Firing of clay material; c) Vessels and briquettes after firing.

A continuación, las muestras fueron hidratadas con agua destilada y amasadas hasta alcanzar un estado plástico. A cada una se le realizaron dos pruebas de plasticidad propuestas por Rye (1981), previas a la confección de los materiales cerámicos, con el fin de establecer si las muestras eran aptas para el trabajo alfarero (Tabla 1). Entendemos por plasticidad la capacidad -en mayor o menor grado- que tenga cada muestra hidratada para modificar y conservar su forma luego de ser sometida a diferentes presiones y fuerzas, manteniendo las deformaciones ejercidas por el ceramista sin sufrir agrietamientos y con una baja o nula elasticidad (Fernández Navarro, 1962; Morales Güeto 2005; Rye, 1981).

Tabla 1 Caracterización de las muestras de arcillas antes de la cocción

| Muestra | CARACTERIZACIÓN PRECOCCIÓN (ARCILLAS) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Procedencia | Coordenadas | Reacción con ácido clorhídrico | Textura | Plasticidad | Maleabilidad | Contracción (%) | |

| A1 | Basural ANS | 26° 4'3.16"S, 67°24'21.75"O | + | Magra | Regular | Regular | 5 |

| A2 | La Cueva | 25°49'28.46"S, 67°22'17.66"O | - | Grasa | Muy buena | Muy buena | 8 |

| A3 | El Barro | 26° 00' 14.45''S 67° 17' 13.52''O | - | Grasa | Muy buena | Muy buena | 5 |

| A4.1 | Barreales | 26° 13' 57.5''S 67° 38' 7.3''O | + | Equilibrada | Buena | Buena | 3 |

| A4.13 | Barreales | 26° 6' 52.6''S, 67° 35' 19.3''O | + | Equilibrada | Buena | Buena | 6 |

| A 5 | Volcán La Alumbrera | 26° 6' 45.8''S, 67° 23' 17.1''O | + | Magra | Regular | Regular | 4 |

| A 9 | Laguna ANS | 26° 6' 22'S, 67° 25' 36.1''O | + | Equilibrada | Buena | Buena | 5 |

| A 10 | Salar | 26° 5' 56.4'S, 67° 25' 46.1''O | + | Grasa | Buena | Muy buena | 4 |

| A 11 | Entrada Norte Ans | 26° 3'21.75"S, 67°23'42.02"O | + | Equilibrada | Buena | Buena | 5 |

| A 12 | La Loma | 26° 3' 35.4''S, 67° 24' 21.7''O | + | Grasa | Muy buena | Muy buena | 10 |

| A 13 | Barro Pato | 25°52'9.37"S, 67°25'45.70"O | + | Grasa | Mala | Mala | 8 |

| A 15 | Bajo del Coypar | 26° 5'19.05"S, 67°25'53.33"O | + | Equilibrada | Muy buena | Muy buena | 8 |

La primera prueba consistió en confeccionar rollos de unos 2 cm de diámetro y luego contornearlos, a fin de evaluar la formación de grietas y/o roturas que pudieran indicar una plasticidad deficiente (Figura 4c). Como segunda prueba, se realizaron esferas de unos 2 cm de diámetro, que se comprimieron repetidas veces con el objeto de buscar defectos similares a los mencionados (Figura 4d). El amasado y la manipulación de las muestras de arcilla en estado plástico también resultó útil para apreciar sus diferentes texturas (Tabla 1). Por un lado, arcillas con textura grasa, de granos más finos y que, como su nombre lo indica, resultan “grasas” o “jabonosas” al tacto (Shepard, 1980); las cuales tienen pocas impurezas y generalmente presentan una buena plasticidad y maleabilidad. Por otro lado, arcillas de textura magra, de granos más gruesos y que resultan “limosas” al tacto (Shepard, ibíd.); las cuales presentan un nivel alto de impurezas, y generalmente tienen una plasticidad y una trabajabilidad más reducidas (Rice, 1987). Finalmente, arcillas de textura equilibrada, que poseen características intermedias entre las dos anteriores.

Realizadas las pruebas, se procedió a la manufactura de las briquetas y las vasijas experimentales. Para las primeras, se realizaron planchas de arcilla de 8 mm de espesor, que fueron identificadas con un número inciso y sobre las cuales se trazó una línea recta de 10 cm para estimar el porcentaje de contracción lineal (Figura 4e) luego del secado (Tabla 1) y luego de la cocción (Tabla 2). Este procedimiento se realizó debido a que durante el secado todas las arcillas sufren un encogimiento, producto de la evaporación del agua de mezcla y el consecuente acercamiento de las partículas entre sí. Las arcillas que tienen un tamaño de grano muy fino se contraen más por la mayor presencia de intersticios llenos de agua que se cierran. Al contrario, las arcillas de grano más grueso contraen menos (Rhodes, 1989). El porcentaje de contracción puede alcanzar entre el 2 y el 20 % según el caso (Mari, 1998). Como referencia, se estima que una pasta para el trabajo a mano tiene una contracción de secado que oscila entre el 8 y el 10 % (Fernández Chiti, 1985). Luego, durante la cocción, las arcillas sufren una nueva contracción, de acuerdo a la temperatura alcanzada, el tiempo y la atmósfera de cocción, y el tipo de inclusiones minerales que contengan. Con todo, a mayor temperatura siempre se experimenta un mayor grado de sinterización, esto es, un mayor acercamiento entre las partículas, cuyas superficies comienzan a adherirse mediante una liga vítrea como consecuencia de su fusión parcial. A medida que avanza la sinterización, las partículas se acercan más, dando lugar a una mayor contracción, pérdida de porosidad y densificación del material cerámico. Un factor que también debe tenerse en cuenta al respecto es el tamaño de las partículas presentes en las arcillas: el proceso de sinterización comienza a una menor temperatura en aquellas arcillas que tengan una textura más fina (Rice, 1987).

Tabla 2 Caracterización de las muestras de arcillas posterior a la cocción

| Muestra | RESULTADOS POSCOCCIÓN (CERÁMICA) | Valoración final | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dureza (escala de Mohs) | Textura | Contracción (%) | Color (notación Munsell) | Reacción al ácido clorhídrico | Sales | ||

| A1 | 3.5 | Compacta | 5 | 10.0 YR 3/6 | - | no | Muy apta |

| A2 | 4/5 | Muy compacta | 9 | 7.5 YR 3/6 | - | poco | Muy apta |

| A3 | 3 | Compacta | 6,5 | 10.0 YR/12 | - | no | Muy apta |

| A4.1 | 4/5 | Compacta | 5 | 7.5 YR 3/6 | - | no | Muy apta |

| A4.13 | 3 | Compacta | 7 | 7.5YR 3/4 | - | no | Muy apta |

| A 5 | 2.5 | Disgregable | 5 | 2.5 YR 4/4 | - | si | No apta |

| A 9 | 3.5 | Poco compacta | 5 | 10.0 YR 4/4 | + | poco | Poco apta |

| A 10 | 3 | Compacta | 4 | 10.0 YR 3/4 | - | si | Poco apta |

| A 11 | 1 | Disgregable | 5 | 2.5 YR 4/4 | + | si | No apta |

| A 12 | 5 | Muy compacta | 10 | 10.0 YR 3/4 | - | no | Muy apta |

| A 13 | 3.5 | Poco compacta | 4 | 2.5 Y 4/4 | - | poco | Poco apta |

| A 15 | 6.5 | Poco compacta | 10 | 7.5 YR 5/6 | - | poco | Muy apta |

Para la elaboración de las vasijas se emplearon técnicas de modelado directo y enrollamiento, similares a las empleadas por los antiguos ceramistas de ANS (Pérez, 2013; Puente, 2016; Vidal, 2002; Vidal y Pérez, 2016; Vigliani, 1999; entre otros) (Figura 5a). La manufactura de vasijas posibilitó la evaluación de la trabajabilidad o workability (Rye, 1981) de cada arcilla y resultó un complemento necesario de las pruebas de plasticidad, pues no siempre arcillas de buena plasticidad resultan óptimas para el trabajo alfarero (Tabla 1). Tras 15 días de secado, el material cerámico fue sometido a una cocción oxidante que alcanzó 850 ºC, en un horno a leña de tiraje vertical (Figura 5b). Las mediciones de temperatura se realizaron con un termómetro digital, marca Dataxel, Mod. SRP 602, con termocupla K. Dichas mediciones se efectuaron en el interior de la cámara junto a las piezas.

Si bien hasta ahora no se han realizado estudios experimentales acerca de las posibles técnicas de cocción prehispánicas en el área de estudio, consideramos que la utilización de un horno a leña permite alcanzar resultados afines a la cerámica del pasado en lo que hace a su dureza, sonoridad, porosidad, y en especial a las tonalidades que presentan las pastas históricas y arqueológicas.

De este modo, para el experimento, se ha optado por una temperatura máxima que se encuentra dentro del rango propuesto para la cocción cerámica arqueológica y/o etnográfica (Rice, 1987; Rye, 1981; Shepard, 1980). Este rango de temperatura tiene correspondencia con aquellas alcanzadas en cocciones experimentales a cielo abierto realizadas en el área de estudio a partir de los datos aportados por los pobladores actuales durante las entrevistas realizadas (Wachsman y Perez, 2023).

Una vez cocidas, se le realizó a cada briqueta una prueba de dureza según la escala de Mohs (Tabla 2), que consiste en medir la resistencia de la superficie de la cerámica al rayado con materiales de distinta dureza. Por lo general, esta prueba resulta útil para inferir la temperatura de cocción en cerámicas arqueológicas (Rice, 1987; Shepard, 1980; Orton, et al., 1997), aunque los autores señalan que también se debe considerar la influencia de múltiples variables, tales como las condiciones de cocción, la acción fundente de impurezas en la matriz arcillosa, el tratamiento de superficie y el tipo de arcilla. Sin embargo, en nuestro caso, el hecho de contar con el conocimiento de las condiciones de cocción y de la temperatura alcanzada durante la experimentación hace de esta prueba una herramienta eficaz para ponderar el grado de sinterización que puede alcanzar cada muestra de acuerdo con sus características minerales. Si bien la escala de Mohs utiliza distintos minerales que, en una progresión de dureza, comienzan con el talco (escala 1) y terminan con el diamante (escala 10), se han propuesto materiales sustitutos (Dana y Hurlbut, 1960; Peacock, 1977 en Rice, 1987; Orton, et al., 1997). De todos ellos, hemos utilizado para nuestro análisis los propuestos por Dana y Hurlbut (1960): la dureza de la uña (2,5), una moneda de cobre (3), un vidrio de ventana (4,5) y una hoja de navaja (+/- 6). Por último, se utilizó una carta de colores Munsell Soil Color Chart para determinar las tonalidades de las placas una vez cocidas (Tabla 2).

Análisis petrográficos y con lupa binocular de bajos aumentos

Previamente a los ensayos experimentales, se realizaron observaciones con lupa binocular a todas las muestras de arcilla, utilizando un aumento de 16X. Los análisis permitieron identificar un predominio de componentes félsicos en las arcillas consolidadas, a diferencia de las arcillas sueltas en las cuales predominan los componentes máficos y un alto porcentaje de carbonatos en algunas de las muestras. Por otra parte, fue posible observar el tamaño de los clastos, los cuales se presentan en un rango de 0.5 mm a 2 mm (Tabla 3).

Tabla 3 Análisis de las muestras de arcillas con lupa binocular de bajos aumentos. S = arcillas sueltas; C = arcillas consolidadas; Qz = cuarzo

| Muestra | Afloramiento | Aptitud | LUPA BINOCULAR | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Clastos | Tamaño máx. de clastos (en mm) | Composición | Observaciones | |||

| A1 | C | Apta | Escaso | 0,5 | Félsico > Máfico | Qz/ clastos rojizos |

| A2 | C | Muy apta | Escaso | 1 | Félsico > Máfico | Qz/Micas de 0,1mm/Clastos rojizos y negros |

| A3 | C | Muy apta | Muy escaso | 0,5 | Félsico > Máfico | Qz/Micas de 0,1mm/Clastos negros |

| A4.1 | S | Muy apta | Abundante | 4 | Félsico = Máfico | Qz/Material orgánico |

| A5 | S | Poco apta | Muy escaso | 0,2 | Máfico > Félsico | Qz/Carbonatos 1mm |

| A9 | S | Poco apta | Muy escaso | 0,5 | Máfico > Félsico | Qz/Carbonatos 0.2 mm |

| A10 | S | Poco apta | Muy escaso | 0,2 | Máfico > Félsico | Qz/Carbonatos 1 mm |

| A11 | C | No apta | Muy escaso | 0,2 | Félsico > Máfico | Qz/Carbonatos 3 mm |

| A13 | S | Poco apta | Escaso | 0,5 | Félsico = Máfico | Carbonatos 1 mm |

| A15 | S | Muy apta | Abundante | 2 | Félsico > Máfico | Qz/Mica/clastos rojizos |

| A 4.13 | S | Muy apta | Abundante | 2 | Félsico > Máfico | Qz/Clastos rojizos y negros |

| A 12 | C | Muy apta | Abundante | 3 | Félsico > Máfico | Qz/Yeso tabular de 3 mm |

Una vez analizadas en lupa, se realizaron análisis petrográficos preliminares a partir de láminas delgadas, para lo cual se consideraron los distintos puntos de muestreo, la procedencia y las aptitudes de las arcillas para la manufactura cerámica evaluadas en la experimentación. Se seleccionaron las muestras A1, A2, A12, A5 y A9 en las cuales se analizó la composición mineralógica y petrográfica, y se estimó el porcentaje de matriz y clastos tomando como límite el tamaño de 0,025 mm para discriminar estos últimos (Tabla 4). Para ello se utilizó una escala gráfica incluida en el ocular del microscopio mientras se estimaba el porcentaje de matriz y clastos.

Tabla 4 Análisis petrográfico de las muestras de arcillas. S = arcillas sueltas; C = arcillas consolidadas; Y= yeso; Qz = cuarzo; Qzt = cuarcita; Bvp = basalto vítreo porfírico; Bv = basalto vítreo; Anf/Px = anfíbol y piroxenos; Fk = feldespato potásico; Ca = carbonatos

| Muestra | Afloramiento | Calidad | ANÁLISIS PETROGRÁFICO | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Clastos (> 0,5 mm) (%) | Tamaño medio de clastos (mm) | Tamaño máximo de clastos (mm) | Composición de los clastos (> 0,05 mm) | Tamaño mica (mm) | |||

| A1 | C | Muy apta | 10 | 0,1 | 5 | Y-FK-Qzt-Qz- | 0,01 - 0,02 |

| A2 | C | Muy apta | 10 | 0,1 | 5 | BVP- Qz -Qz- | 0,01 - 0,02 |

| A12 | C | Muy apta | 20 | 0.2 - 0.25 | 3 | Y-Qz-Qzt- | 0,01 - 0,02 |

| A5 | S | Poco apta | 1 | 0,05 | 1 | Anf/Px - Qz-Ca- | 0.01 - 0,02 |

| A9 | S | Poco apta | 2 | 0,05 | 2 | Qz - Ca - BV- | 0,01 - 0,02 |

Los análisis petrográficos indican que en las arcillas consolidadas (muestras A1, A2 y A12) dominan el cuarzo, la cuarcita, el yeso y, en forma subordinada, el basalto vítreo porfírico (Figura 6a). Las muestras de arcillas sueltas (muestras A9 y A5) presentan basalto vítreo y otras variedades volcánicas en cuanto a color y textura. A ello se le suman componentes hallados en las rocas, como el cuarzo, el feldespato y la cuarcita, y carbonatos de tamaños medianos a grandes (Figura 6b).

Discusión

Los distintos análisis realizados a los sedimentos arcillosos permitieron caracterizarlos en su composición mineralógica y petrográfica. A su vez, la experimentación permitió evaluar su grado de plasticidad y de trabajabilidad o workability (Rye, 1981). Una vez sometidas las muestras al proceso de cocción, fueron evaluados su grado de contracción, su dureza y nuevamente su reacción al ácido clorhídrico. Sobre la base de estos resultados, y siguiendo la propuesta de Albero Santacreu y García Rosselló (2011), hemos establecido diferentes categorías en función de su adecuación a la producción cerámica: arcillas muy aptas, arcillas poco aptas y arcillas no aptas.

Arcillas muy aptas: son aquellas que a partir de los análisis y experimentos realizados han mostrado características óptimas para el trabajo alfarero. Son muestras que reaccionaron positivamente a las pruebas de plasticidad, maleabilidad y contracción previas a la cocción; y que también han mostrado cualidades adecuadas de dureza y textura post-cocción, esto es, una dureza superior a 2.5 en la escala de Mohs (que no se pueda rayar con una uña) y una textura no disgregable. Por otro lado, estas arcillas no presentan inclusiones de carbonatos o, si lo hacen, se trata de inclusiones de pequeño tamaño, y en una proporción lo suficientemente baja como para que la cerámica no presente manchas blanquecinas como consecuencia de la cristalización de sales en la superficie de la cerámica.

Arcillas poco aptas: son arcillas que presentaron deficiencias moderadas durante las pruebas realizadas antes y/o después de la cocción pero que, no obstante, permiten construir una vasija cerámica. Tales deficiencias pueden deberse a falencias en las pruebas de plasticidad, maleabilidad y contracción antes de la cocción, así como al hecho de presentar una dureza baja (2.5 en la escala de Mohs), una textura poco compacta o disgregable y el afloramiento de sales en la superficie cerámica.

Arcillas no aptas: son aquellas que han presentado deficiencias significativas en algunas de las pruebas realizadas antes y/o después de la cocción, resultando inadecuadas como materia prima para el uso cerámico. Esto puede deberse a una falta de plasticidad y/o maleabilidad que impiden el trabajo alfarero, o a una contracción excesiva durante el secado y/o luego de la cocción, así como también a una dureza muy baja en la escala de Mohs, inferior a 2.5. Asimismo, entran dentro de esta categoría aquellas arcillas que se han disgregado completamente luego de su cocción como consecuencia de la presencia de carbonatos de calcio de gran tamaño (≥ 0.2 mm), lo cual resultó en la desintegración total de la briqueta.

Dentro del primer grupo, las arcillas muy aptas, se encuentran las muestras A1, A2, A3, A4.1, A4.13, A12 y A15. Dentro del grupo de arcillas poco aptas, se encuentran las muestras A9, A10 y A13. Finalmente, las que resultaron no aptas fueron las muestras A11 y A5 (Tabla 2).

Los resultados de la experimentación permiten observar que esta diferencia tiene lugar luego del proceso de cocción, en el cual muchas de las arcillas que presentan una buena a muy buena plasticidad y maleabilidad, se disgregan y descascaran dando como resultado cerámicas con poca dureza y una textura disgregable (Tabla 2).

Con el fin de identificar las variables que puedan hacer más o menos apta una arcilla para la manufactura cerámica, hemos realizado una serie de análisis con el objetivo de evaluar el comportamiento de las arcillas al trabajarlas y cocerlas para transformarlas en cerámica.

Los análisis con lupa binocular de bajos aumentos permitieron identificar una mayoría de rocas y minerales félsicos del tipo cuarzo, feldespato, mica y clastos de rocas de color grisáceo y rosado claro. La excepción es la muestra A2, que presenta mayoría de minerales máficos como la biotita y rocas basálticas. En algunas se identificaron carbonatos (Figura 6b) cuyo tamaño resulta perjudicial para el trabajo alfarero (entre 0,2 y 3 mm). Este hecho tuvo lugar tanto en arcillas consolidadas como sueltas, y coincidió con aquellas que resultaron poco aptas y no aptas, a excepción de la muestra A13, que es la única que no presenta mayoría de minerales máficos. Las conclusiones preliminares indican que las muestras con minerales máficos y volcánicos corresponden a arcillas sueltas, es decir a sedimentos aluviales, lacustres de edad Cuaternaria. Mientras que las restantes, donde domina el cuarzo y minerales félsicos, se corresponden con las arcillas consolidadas, como las pelitas de edad Terciaria de la Formación Las Quinuas o Formación Geste.

Respecto a los carbonatos, su presencia resulta significativa si consideramos que dichos compuestos comienzan a descomponerse gradualmente por sobre los 650 ºC, aunque es un proceso que termina de completarse hacia los 898ºC (Shepard, 1980). Como se ha señalado arriba, el resultado es la liberación de dióxido de carbono hacia la atmósfera y la formación de óxido de calcio (CaO) o cal viva, como producto de dicha descomposición. A su vez, el óxido de calcio es un material fundente y, si está finamente diseminado, bajará el punto de fusión de la arcilla (Shepard, 1980). Pero también es probable que este óxido de calcio, alojado en el cuerpo del material cerámico, una vez en contacto con la humedad ambiental reaccione formando hidróxido de calcio (Ca (OH)2), un compuesto cuyos cristales, mayores que los del óxido de calcio, pueden llegar a generar tensiones que ocasionen la disgregación total o parcial de la pieza (Fanlo Loras y Pérez Lambán, 2011). En efecto, los resultados del experimento en todos los casos han mostrado que un aumento de la granulometría de los carbonatos implica un aumento del riesgo de alteración del material cerámico. Sin embargo, con un tamaño y distribución apropiados, las arcillas calcáreas resultan un material más fusible, capaz de alcanzar un mejor sinterizado con un menor requerimiento calorífico; es decir, un material adecuado a las técnicas de cocción prehispánicas y a los recursos disponibles en el área de estudio.

El análisis petrográfico permitió identificar nuevos componentes, como yeso, cuarcita, basalto vítreo porfírico, anfíboles y piroxenos. Con todo, el componente diferencial que distingue a las muestras poco aptas es el carbonato, además del anfíbol y piroxenos identificados en la muestra A5. Por otra parte, la petrografía permitió observar que el porcentaje de clastos mayores a 0,05 mm no supera en ningún caso el 20%, y en su mayoría ronda entre el 0 y el 10%, con un tamaño medio entre 0,05 y 0,25 mm. Al respecto, podemos señalar que entre las muestras poco aptas están aquellas que presentan menor porcentaje de clastos mayores a 0,05 mm (muestras A5 y A9). Por último, en lo que refiere a la presencia de mica, todas las muestras contienen este mineral, que se presenta en pequeñas laminillas con tamaños menores a 0,02 mm.

Todas las muestras han experimentado un porcentaje de contracción, tanto antes como después de la cocción, que resulta adecuado para el trabajo alfarero (Tablas 1 y 2), observándose una llamativa correspondencia entre una mayor dureza y un mayor porcentaje de contracción post-cocción entre las arcillas A2, A3, A4.13, A12 y A15, lo que sugiere que dichas muestras habrían alcanzado un mayor grado de sinterización. No obstante, la muestra A4.1 ha tenido un comportamiento diferente al adquirir una dureza de 4.5 con un 5% de contracción.

Luego del análisis realizado, podemos afirmar que la procedencia de las arcillas, no es un factor que determine su aptitud para la manufactura cerámica, como es posible observar en las tablas (Tablas 1, 2 y 3). La experimentación dio como resultado arcillas muy aptas con procedencia tanto de rocas sedimentarias del Terciario (arcillas consolidadas) como de los sedimentos lacustres o fluviales del Cuaternario (arcillas sueltas).

Por otro lado, no parece ser la composición una variable determinante de la aptitud de una arcilla para la manufactura cerámica, a excepción de los carbonatos, los cuales impactan en el resultado final de las briquetas o vasijas, una vez sometidas al proceso de cocción. Además, observamos que la granulometría y el porcentaje de las inclusiones podría ser un factor que influye en la aptitud de estas arcillas, a la hora de transformarse en cerámica de buena calidad. De esta manera, las pastas que contienen un porcentaje de clastos mayor al 20% con granulometrías superiores a 0,05 cm podrían indicar un comportamiento intencional del proceso de fabricación cerámica. Este dato es sumamente valioso para evaluar a futuro las pastas de cerámicas arqueológicas e identificar qué tipo de inclusiones fueron adicionadas intencionalmente por los alfareros del pasado. O también, si se utilizaron arcillas sin el agregado de antiplásticos, un comportamiento ya registrado en la cerámica del primer milenio DC en el área sur de los valles Calchaquíes (Pereyra Domingorena, 2010, 2013) y que también se ha propuesto para la cerámica de pasta fina del bolsón de Fiambalá (Feely et al., 2013). Incluso, aún hoy, pobladores entrevistados en ANS refieren que, en tiempos históricos, la preparación de los barros locales para la manufactura cerámica podía tener lugar sin ningún tipo de agregado.

Palabras finales

El estudio, localización y caracterización de las arcillas de ANS es un primer paso para conocer los modos de hacer de los alfareros prehispánicos. La aplicación conjunta de diferentes perspectivas de análisis permitió caracterizar distintos depósitos de arcillas y evaluar, a partir de la experimentación, el grado de aptitud de cada uno de ellos. Esta información resultará útil a la hora de abordar el estudio de la tecnología cerámica, al proporcionar datos de referencia para el análisis arqueológico como la composición, granulometría y la abundancia de los clastos presentes en las arcillas locales, y también aquellos datos obtenidos a partir de la experimentación, como la maleabilidad, la plasticidad, el grado de contracción, la resistencia térmica y la dureza una vez cocidas.

Al respecto, es importante destacar la relevancia del análisis experimental cuando se trabaja con una materialidad como las arcillas, cuya escala y complejidad impiden hacer una adecuada valoración a priori, si no es mediante un plan de trabajo que contemple una primera etapa capaz de contrastar su posible uso en el pasado. Así pues, nuestra experimentación ha indagado en el quehacer alfarero con la finalidad de avanzar en la adquisición de un conocimiento acerca de los límites físicos de los materiales y las estrategias para superarlos, aspectos a los que la sola razón no accede por sí misma, si no es a partir de la analogía experimental (Aschero, 1982).

Tanto los análisis realizados como la experimentación nos brindan datos del tipo de inclusiones, porcentajes y granulometrías propias de las arcillas sin ningún tipo de adición, lo cual es una información referencial a la hora de estudiar las pastas utilizadas por los alfareros del pasado. Alfareros que, evidentemente, tenían conocimiento del paisaje local y las aptitudes de los diferentes afloramientos de arcillas. Por otra parte, en lo que refiere a la presencia de mica, la misma se presenta en pequeñas laminillas con tamaños menores a 0,02 mm, dato relevante, ya que estudios petrográficos realizados sobre fragmentos indican la presencia de este mineral en tamaños muy superiores (Gasparotti, 2018; Pérez y Gasparotti, 2017; Puente, 2016; entre otros).

Como se desprende de esta investigación, ANS posee abundancia de fuentes de arcilla, que se hallan tanto en las rocas sedimentarias del Terciario (arcillas consolidadas) como en los sedimentos lacustres o fluviales del Cuaternario (arcillas sueltas). Esta abundancia se expresa en la ubicuidad de los afloramientos, presentes especialmente en la baja cuenca del río Punilla, cercano a los sitios arqueológicos más importantes de los períodos Tardío y Formativo. No obstante, no todas las fuentes de arcilla presentan la misma aptitud para la elaboración de cerámica, lo cual indica que los alfareros prehispánicos no sólo debían conocer el entorno natural del área habitada, sino que también debieron experimentar con diferentes arcillas a lo largo del tiempo, un recorrido de ensayos, errores y aprendizajes, que nos hemos propuesto desandar para acercarnos a los primeros pasos del trabajo alfarero: reconocer y probar los barros locales. Queda por explorar a futuro cómo estos últimos eran transformados en pastas cerámicas aptas y funcionalmente útiles para la fabricación de cerámica, las cuales requerían del conocimiento no solo de las arcillas, sino también de los antiplásticos y de las proporciones necesarias para obtener recipientes adecuados para las distintas actividades y usos comunitarios.

Buenos Aires, agosto de 2023