A memoria de la Dra. María Carlota Sempé

(1942-2024)

Arqueóloga Argentina

Introducción

Las instituciones museísticas poseen por definición una intencionalidad comunicativa que presentan a través de su propuesta museográfica y de la experiencia del recorrido ofrecido a sus visitantes (Chaparro y Giacomasso, 2023). Durante las últimas décadas, las posibilidades de comunicación arqueológica en museos han crecido de manera exponencial, convirtiéndose en un elemento esencial para los investigadores del campo disciplinar arqueológico y antropológico (Alderoqui y Pedersoli, 2011; Bonnin y Fernández, 2005; Chaparro et al., 2017). Estas instituciones adquieren por diversos medios colecciones de objetos que conservan, investigan y exponen al público (Santacana Mestre y Llonch Molina, 2012). En este sentido, operan como entes comunicadores e intérpretes del conocimiento científico, intercambiando información con el público visitante y favoreciendo los vínculos entre las comunidades locales y su historia. Simultáneamente, construyen representaciones sobre el pasado que se relacionan con las tendencias de significación social que pueden ser distinguidas en una comunidad (Oliva et al., 2015; Williams, 1997). De modo que, estas representaciones pueden entenderse como elementos arcaicos del proceso cultural de significación del pasado. Esto se debe a que constituyen referentes de la historia aptos para ser observados de un modo especializado (Oliva, 2022; Williams, 1997). Asimismo, los acervos arqueológicos y sus representaciones sociales asociadas forman parte de los elementos residuales, debido a que constituyen una formación del pasado en actividad dentro del proceso cultural como un elemento del presente (Oliva, 2022; Williams, 1997). En este marco, para los arqueólogos los museos son un medio promotor de la activación patrimonial (Barril Vicente, 1996; Prats, 2009). Debido a su capacidad de socialización, comunicación, interpretación del registro y el conocimiento científico, pueden objetivar con valor patrimonial a las investigaciones realizadas por profesionales, en las cuales lo arqueológico y el pasado prehispánico adquieren múltiples sentidos (Conforti et al., 2016; Salerno, 2016).

Es importante destacar que, en la configuración de las exposiciones sobre el pasado, se seleccionan determinados referentes arqueológicos que se exponen en una trama de significaciones institucionales dentro de las cuales cobran sentido (García Blanco, 1999). Las evidencias arqueológicas recuperadas son presentadas como una narración para la comunidad, dentro de la cual se construyen imaginarios sobre el pasado y el presente (Ruiz Zapatero, 2012). En este ámbito se desarrollan estrategias de significación de la historia y del presente de las comunidades, cuyo análisis visibiliza las diferentes prácticas y representaciones que denotan el carácter ideológico institucional.

Muchas veces las colecciones al resguardo en museos se encuentran en un estado fragmentario y se hallan descontextualizadas. Sin embargo, es indiscutible el valor que poseen como fuente histórica del pasado. Su correcta interpretación requiere de coordenadas espaciales, temporales, funcionales y antrópicas para otorgar a los objetos un contexto (Hernández Cardona y Rojo Ariza, 2012). A través de la exhibición de colecciones de objetos, se evocan historicidades concretas que se hacen presentes en el discurso institucional (Reca, 2016). Asimismo, las representaciones del pasado en los museos dan cuenta de la dinámica cultural en torno a la producción de sentidos sobre un conjunto de temas de intereses sobre el pasado regional (e.g. la historia de poblamiento de un territorio, sus procesos migratorios, entre otros). El análisis de éstas involucra formas distintivas de organización subyacentes que aparecen expresadas en diversas prácticas comunicativas (Hall, 2017).

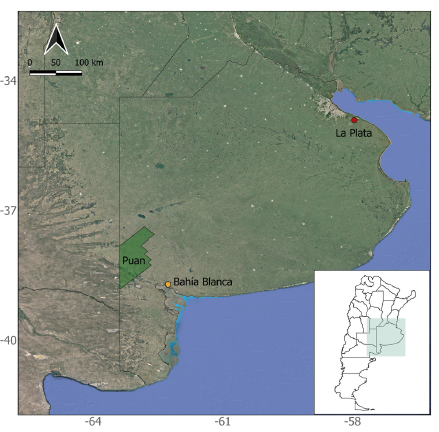

El objetivo de este trabajo es analizar las prácticas de comunicación arqueológica sobre el pasado indígena bonaerense, tomando como caso de estudio a un museo y una sala de interpretación municipal con acervos arqueológicos prehispánicos en el municipio de Puan de la Provincia de Buenos Aires1 (Figura 1). La materialidad arqueológica referida se compone principalmente de diversos artefactos líticos correspondientes a las primeras poblaciones humanas que ocuparon este municipio bonaerense, así como también se encuentran presentes otras ergologías como cerámica arqueológica, artefactos óseos y restos óseos faunísticos. El origen de los acervos se encuentra principalmente relacionado a la donación por diferentes actores de la comunidad local, así como por materialidades producto de la recuperación en el marco de investigaciones científicas.

El Museo Ignacio Balvidares de Puan

El Museo Ignacio Balvidares (en adelante MIB), localizado en el municipio de Puan, se ubica en el área arqueológica de Ventania, provincia de Buenos Aires (Oliva y Panizza, 2019). Esta área se define por la diversidad de recursos naturales que han permitido su poblamiento por parte de sociedades de cazadoras recolectoras desde el Holoceno medio (Castro, 1983). Entre otras particularidades pueden mencionarse, la presencia de agua potable de manera permanente, variedad de presas animales y plantas comestibles y disponibilidad y variabilidad de rocas para elaborar herramientas, entre otras. Cabe mencionar que este territorio se caracterizó por su ocupación recurrente por diferentes grupos culturales. En este sentido, fue escenario de múltiples procesos de interacción, tensión y disputas que determinaron los modos de vida y las relaciones entre los distintos grupos que lo habitaron a través del tiempo (Oliva, 2022). Las primeras exploraciones eurocriollas en esta área se realizaron durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX con el objetivo de conocer y ocupar el territorio perteneciente a las sociedades indígenas originarias, y establecer redes comerciales. Hacia finales del siglo XIX el área de investigación sufrió un proceso de militarización, a partir del cual se llevó a cabo el avance de las fronteras sobre la pampa y la construcción de la Zanja de Alsina por parte del Estado nacional (Devoto et al., 2016). En este marco, el origen de Puan se vincula a lo que fue la instalación del Fuerte y Comandancia de Puan en 1876. La localidad surgió posteriormente a su alrededor, como un conglomerado urbano con los familiares de la tropa y comerciantes. Posteriormente, durante las primeras décadas del siglo XX, se caracterizó por recibir migrantes de origen europeo vinculados a la instalación de colonias agrícolas ganaderas (Walter, 2019). Actualmente, de acuerdo Dirección Provincial de Estadística Puan se encuentra poblado por 16.381 personas, siendo la principal actividad económica la agricultura y ganadería.

En esta oportunidad, se decidió considerar al MIB como caso de estudio por la existencia de permanentes relaciones y acciones colaborativas con el Centro de Estudios Arqueológicos Regionales (Universidad Nacional de Rosario y Universidad Nacional de La Plata), las cuales se remontan a finales de la década de 1980. Estas relaciones han permitido potenciar la significatividad del registro arqueológico frente a la comunidad local (Oliva et al., 1991; Panizza y Oliva, 2018). Asimismo, se destaca el carácter interactivo y vinculante de esta institución con diferentes sectores de la sociedad, tales como vecinos, establecimientos educativos, visitantes, turistas, entre otros actores. En este marco, también el MIB media entre las prácticas de diversos agentes vinculados al patrimonio arqueológico local, tales como coleccionistas, arqueólogos e investigadores aficionados. Por tal motivo, este museo es considerado en su doble dimensión como institución y sujeto de decisiones y acción.

Se trata de una institución administrada por el Municipio de Puan que cuenta con acervo arqueológico de las primeras poblaciones cazadoras recolectoras que habitaron esta área, así como con materialidades de otras regiones del país y de origen euro-criollo. Localizado en el edificio histórico del Mercado Histórico Regional en la localidad Puan, fue creado el 8 de diciembre del año 1973. Su creación estuvo motivada porque el municipio recibió la donación de las colecciones históricas pertenecientes al Sr. Ignacio Balvidares. Estas colecciones fueron exhibidas en primer término en el museo privado “El Ñacurutú”, una propiedad rural de la familia Balvidares ubicada en las proximidades de Bordenave. Actualmente, el MIB posee cuatro salas amplias bien iluminadas en las cuales se exhiben colecciones históricas, arqueológicas indígenas de la Región Pampeana, patagónica y Noroeste argentino, cuenta también con colecciones paleontológicas y una sala de menor tamaño destinada a muestras rotativas. Esta institución se encuentra además estrechamente relacionada con otra institución municipal, la Sala de Interpretaciones de la Isla de Puan (en adelante SIP), ubicada en la isla de la Reserva Natural y Cultural de usos múltiples de Puan, ya que esta última cuenta con el asesoramiento y supervisión del MIB. Se trata de un espacio diseñado para la recepción de los visitantes a la reserva. La SIP fue inaugurada en el año 2019 y exhibe en su interior colecciones biológicas (flora y fauna nativa) y arqueológicas correspondientes a las ocupaciones prehispánicas e históricas de la isla. En este sentido, otro aspecto vinculante entre el MIB y la SIP es que ambas instituciones exhiben materiales arqueológicos correspondientes a los sitios prehispánicos emplazados en la Isla de Puan. En el caso de la SIP, no presenta colecciones ni objetos exhibidos que no procedan de la propia isla.

Metodología de trabajo propuesta

Etapa 1: Diagnóstico Inicial

Considerando el objetivo propuesto se decidió trabajar en tres etapas. En la primera de ellas, denominada diagnóstico inicial, se analizaron las prácticas de comunicación institucional en las cuales el MIB como ente emisor inició el proceso de comunicación arqueológica. En este marco, se parte de la premisa específica para el área de investigación, en la cual las exposiciones de colecciones arqueológicas constituyen el medio principal por el cual la institución transmite su mensaje sobre el pasado indígena bonaerense (Santos González, 2012). Por tal motivo, se incorporó el análisis de las exposiciones de acervos arqueológicos, entendidas como prácticas de comunicación arqueológica generadas desde las instituciones museísticas (Lima, 2021). En este marco, fueron considerados el MIB y la SIP como espacios significativos en la construcción de sentidos en torno al pasado indígena en Puan (Oliva, 2022). De acuerdo a lo observado en la Tabla 1, ambas instituciones exhiben de manera diferencial objetos arqueológicos correspondientes a los primeros pobladores de Puan, en muestras permanentes, gratuitas y abiertas a todo público (Tabla 1). Se trata de dos propuestas que difieren en cuanto a los objetivos que persiguen institucionalmente. El MIB se encuentra mayormente destinado a las visitas programadas de establecimientos educativos del distrito y la SIP a visitantes ocasionales relacionados a las actividades turísticas y recreativas en la Isla de Puan. Por su parte, el MIB exhibe colecciones arqueológicas producto de las donaciones de particulares y las investigaciones arqueológicas formales realizadas en el distrito (Panizza y Oliva, 2018); mientras que la SIP no cuenta con este tipo de colecciones, procediendo los materiales expuestos exclusivamente de la isla y siendo producto de la recolección informal por parte de los cuidadores del predio. En cuanto a las condiciones de exhibición del acervo arqueológico, considerando los soportes expositivos (soportes/vitrinas abiertas o cerradas), los agentes que se encuentran interviniendo en su conservación (presencia de luz solar directa, integridad de las piezas e intervenciones sobre la materialidad exhibida, entre otros), e interpretación (recursos museográficos utilizados), puede sostenerse que las mismas son buenas en el MIB (iluminación adecuada, vitrinas abiertas y cerradas, piezas no intervenidas) y regulares en la SIP (luz solar directa, vitrinas cerradas y piezas exhibidos sobre troncos y el suelo, piezas no intervenidas) (Oliva, 2022). Por último, la correspondencia entre las explicaciones ofrecidas en relación a la información arqueológica disponible y los objetos exhibidos es insuficiente en el primer caso e inadecuada en el segundo.

Tabla 1 Características que componen el diagnóstico inicial del MIB y SIP de Puan.

| Institución / Variables generales de la institución | MIB | SIP |

|---|---|---|

| Tipología institucional | Museo municipal | Sala de interpretación |

| Tipología de gestión | Pública (municipal) | Pública (municipal) |

| Ubicación | Centro urbano. Av. San Martín y Garay, Puan | Isla de Puan en Reserva Natural y Cultural de usos múltiples, Puan |

| Contextualización historiográfica | Fundación 8 de diciembre de 1973. Cerrado durante la última Dictadura Cívico Militar. Reabierto en el año 1991 | Inauguración año 2019 |

| Historia de la institución | En 1973 funcionó en recinto del Palacio Municipal, en1984 en la Sociedad Española. Desde 1991 en el Mercado Municipal | Emplazada en edificio histórico recuperado |

| Objetivo de la institución | “(…) ofrecer a los puanenses herramientas para interpretar su patrimonio a través de la investigación de su historia y la comunicación de sus valores…Nuestra finalidad es elaborar un discurso museológico que brinde a los visitantes las herramientas para que cada uno, pueda interpretar con sentido crítico la historia de Puan y para que se apropie de su patrimonio. (…)” Fuente: Facebook oficial de la institución | Recepción a los visitantes de la Isla y brindar un marco interpretativo del lugar |

| Tipo de colecciones exhibidas | Históricas, paleontológicas, arqueológicas prehispánicas y muestras temporales | Arqueológicas indígenas prehispánicas, históricas y biológicas de la isla |

| Características espaciales | Edificio histórico Mercado Regional | Construcción moderna en área protegida |

| Funciones | Educativa, turística, investigación y archivo | Turística |

| Caracterización de los espacios físicos de exposición del patrimonio arqueológico | Posee 2 salas (50 % de la superficie del museo) que exhiben colecciones arqueológicas con objetos prehispánicos | Proporcional respecto a las otras colecciones (biológicas e históricas) |

| Origen de las colecciones arqueológicas | Donaciones de particulares y producto de excavaciones arqueológicas | Producto de recolección por personal que trabaja en la isla (cuidador municipal) |

| Tipo de muestra | Permanente | Permanente |

| Estado de conservación del patrimonio exhibido | Bueno | Bueno |

| Orden de la exposición | Por tipo de material y región de procedencia | Por tema (cultura versus biota) |

| Tema predominante sala | Arqueología de cazadores recolectores | La Isla |

| Criterio de ordenamiento del patrimonio arqueológico exhibido | Criterio temporal | Cultural (dos vitrinas una indígena otra eurocriolla) |

| Explicación gráfica y textual de la materialidad exhibida | Adecuada pero insuficiente | No adecuada |

| Condiciones de exhibición del material expuesto | Buena | Regular |

| Características físicas de la sala | Iluminación adecuada, vitrinas abiertas y cerradas | Luz solar directa. Vitrinas cerradas. Materiales sobre troncos y el suelo |

| Recursos expositivos utilizados | Murales, escultura y un cuadro. Insuficientes | Pósters informativos, mapa de la isla |

| Medidas de protección de las colecciones | Adecuadas | No adecuada |

| Correspondencia entre explicaciones y exposiciones | Adecuada pero insuficiente | No adecuada |

Complementariamente y en simultáneo, se realizaron también entrevistas en profundidad a dos de los encargados y trabajadores formales del MIB y la SIP para identificar sus perspectivas y expectativas de las intervenciones que pudieran realizarse en las comunicaciones institucionales. Estas entrevistas aportaron elementos al diagnóstico inicial sobre las representaciones sociales sobre el pasado indígena bonaerense. A partir de ello, de manera colaborativa junto a las autoridades del MIB, se identificaron las narrativas que debían ser modificadas para una comunicación efectiva sobre la historia de poblamiento indígena en este distrito, como parte de la historia de ocupación de la provincia de Buenos Aires.

Al diagnóstico precedente se le incorporó un relevamiento sobre los imaginarios sociales en torno al pasado indígena bonaerense dirigido a la población de Puan, especialmente a la comunidad educativa. Este fue realizado durante los años 2022-2023, mediante una encuesta2, que fue dirigida en primera instancia a los docentes de educación primaria, secundaria y superior del distrito. Ulteriormente, se dirigió la encuesta a otros sectores de la comunidad a través de las redes sociales del MIB. Se registraron un total de 290 respuestas, correspondiente a personas entre 18 y 78 años de las localidades de Azopardo, Bordenave, 17 de Agosto, Felipe Solá, Darregueira, Puan, Villa Iris del distrito de Puan; asimismo en este conjunto se registraron respuestas de personas de los municipios aledaños de Saavedra, Tornquist y Bahía Blanca. Entre las personas relevadas se destacó una predominancia de aquellos profesionales vinculados a la educación activos y jubilados (77), así como de estudiantes (30), empleados administrativos (55). Igualmente, participaron abogados (2), trabajadores agropecuarios (7), amas de casa (9), arquitectos (2), jubilados de otras profesiones (19), artistas (1), empleados de comercio (15), trabajadores de medios de comunicación (3), oficios vinculados a la construcción (6), emprendedores (2), enfermeras (2), funcionarios (1), guardaparques (1), guardavidas (1), ingenieros (3), personal de salud (12), desempleados (1), transportistas (3), entre otros (41).

Etapa 2: Revisión crítica de los guiones museográficos

Posteriormente, una segunda etapa, se caracterizó por la revisión de los guiones museográficos del MIB en particular a las narrativas que incluyen a los pueblos originarios, el pasado y presente indígena en Puan. Para lo cual, se decidió conformar una comisión ad hoc para realizar dicha tarea. Ésta incluyó a las autoridades del museo, representantes de pueblos originarios, arqueólogos e historiadores profesionales vinculados a la institución. En este marco, se propuso construir de manera colaborativa nuevas narrativas que incluyeran la pluralidad de voces y perspectivas en torno al pasado indígena regional.

Por otro lado, resultó fundamental la comunicación con otros sectores de la comunidad local (e.g., comunidad educativa) respecto a los cambios que se buscaban promover en el MIB. Esta etapa de trabajo se centralizó en la reflexión colectiva sobre las narrativas que buscaban ser modificadas por la comisión de trabajo mencionada previamente, a través del diálogo con instituciones educativas locales. De acuerdo a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (https://www.mapadelestado.gba.gob.ar/), el municipio de Puan cuenta con cincuenta establecimientos educativos públicos de gestión estatal y cuatro privados. En este marco, desde la comisión ad hoc se realizaron espacios de consulta con docentes y autoridades de establecimientos educativos del distrito.

Etapa 3: Análisis de prácticas comunicacionales entre arqueólogos y la comunidad local

Finalmente, durante una tercera y última etapa, se analizaron los resultados de las prácticas de comunicación entre arqueólogos y la población local desarrolladas a partir de la intervención del MIB. En particular son consideradas aquellas acciones desarrolladas en el marco del dictado de una capacitación en arqueología, titulada “Primeras poblaciones humanas en el actual partido de Puan. Un aporte desde la Arqueología en el marco del 50° Aniversario del Museo Municipal Ignacio Balvidares”. Esta capacitación fue financiada por el Fondo Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura de la Nación, a pedido del MIB a través de una Beca de Formación. La misma se llevó a cabo entre los meses de marzo y junio del 2023 y se realizó en modalidad mixta (encuentros sincrónicos virtuales y presenciales). Éstos tuvieron como objetivo enriquecer y fortalecer los conocimientos acerca de los primeros habitantes del continente americano, así como sobre los Pueblos Originarios y el pasado indígena bonaerense a través de la evidencia arqueológica disponible en el distrito de Puan. Con esta propuesta se acercó el patrimonio arqueológico a la comunidad puanense, promoviendo y estimulando la formación de conciencia social hacia la conservación del patrimonio, como un compromiso de identidad para con aquellos que precedieron los precedieron en el tiempo. Participaron un total de 35 individuos, mayoritariamente docentes, docentes jubilados y estudiantes de Puan, Saavedra, Coronel Suárez y Bahía Blanca. Asimismo, asistieron funcionarios municipales de Puan (la directora de Turismo del Municipio y la directora del Museo Municipal), una guardaparque de la reserva municipal, empleados de comercio, un geólogo, y un policía, entre otros. Cabe destacar que se incorporó una visita al sitio arqueológico Sitio 1 de la Reserva Municipal de Usos Múltiples Isla de Puan, localizado en inmediaciones de la SIP.

La capacitación, inicialmente ideada como la transmisión verticalista de conocimiento académico, se convirtió en una comunicación horizontal, que involucró un proceso articulado de diferentes prácticas encadenadas de intercambio de saberes y sentidos en torno al pasado indígena entre el equipo de arqueólogos y la comunidad local (Hall, 1994). Estas prácticas dieron como resultado la elaboración de folletos de divulgación, entre los cuales se incluían nuevos conocimientos respecto a los referentes arqueológicos que se hallaban en posesión de los participantes (e.g., artefactos líticos correspondiente a poblaciones prehispánicas de Puan) e información relativa al patrimonio arqueológico de Puan. Los nuevos significados producidos, plasmados en la elaboración de piezas de divulgación científica3, se encuentran cargados de sentidos, respecto a qué lugar ocupa el pasado y los pueblos indígenas para la comunidad local. De modo que, también éstos fueron analizados en función de las representaciones sociales que portan.

Por otro lado, se realizó de manera colaborativa un ejercicio de activación patrimonial de los bienes culturales y naturales que eran considerados de importancia para la comunidad. Este ejercicio de reflexión colectiva se efectuó a través de proponerles a los participantes de que optasen por escoger al menos un objeto, un espacio, una práctica, una personalidad, un hito histórico o cualquier otra manifestación humana o fenómeno natural que considerarán de importancia para preservar para las futuras generaciones de Puan, como parte de la identidad colectiva. La elección debía sustentarse en sus respectivas trayectorias y perspectivas biográficas. Por último, en el marco de la capacitación se realizaron entrevistas a aquellos participantes que poseían colecciones arqueológicas. En este sentido, se les preguntó respecto a los sentidos otorgados a los objetos arqueológicos recolectados, el origen de éstos y se intentó reconstruir las biografías de los artefactos en cuestión. Esta información sirvió de insumo para proceder a la construcción de una red vinculante entre los actores de la comunidad en posesión de acervos arqueológicos y las instituciones museísticas del área de estudio.

Resultados

Etapa 1: Derivaciones de la construcción de un diagnóstico inicial

Un primer elemento a considerar, en el diagnóstico inicial sobre las representaciones sociales del pasado indígena en Puan, son aquellas construidas desde el MIB y la SIP. En relación a esto, se propuso que la historia del poblamiento del territorio de Puan es representada de manera problemática e insuficiente en el marco de las exposiciones de acervos arqueológicos indígenas de estas instituciones (Oliva et al., 2015; Oliva, 2022). Las sociedades indígenas prehispánicas, productoras de la materialidad exhibida, son desvinculadas del relato histórico local, así como del presente de las comunidades que habitan en Puan. La desvinculación entre el pasado indígena, el relato histórico y el presente de las comunidades se evidencia en que, a pesar de que el MIB dispone del 50% de su superficie para la exhibición de colecciones arqueológicas indígenas, estas no ocupan un lugar prioritario en el discurso institucional. El recorrido propuesto comienza por la Sala histórica correspondientes a fines del siglo XIX, donde se exhiben elementos relacionados al Fuerte y Comandancia de Puan y los inicios de ocupación eurocriolla en el área. Además, se observan insuficientes referencias temporales y espaciales que contextualicen las colecciones arqueológicas exhibidas. El museo cuenta solo con una línea de tiempo de los últimos 10.000 años, no específica para el poblamiento del distrito, considerándose necesaria esta última para la correcta interpretación cronológica de los conjuntos exhibidos. Asimismo, la institución posee un único mapa, el cual referencia la ubicación de la línea de frontera establecida durante la consolidación del Estado Nación argentino, titulado “La estrategia de frenar al indio por el Dr. Alsina 1876”. Este último es uno de los primeros elementos que el visitante observa en la institución junto a un pico que emula aquellos utilizados para la construcción de la denominada zanja de Alsina, armas de época tipo Remington (Figura 2) y municiones utilizadas por estas armas durante la ocupación militar del territorio. En este sentido, se destacan las representaciones estereotipadas del relato histórico oficial dentro de la institución, donde se pondera en el guion museológico su ocupación militar. Estos elementos han llevo a proponer que el MIB sea considerado como un museo de la última frontera bonaerense (Nagy, 2013). Por otro lado, la SIP carece de este tipo de exposiciones vinculadas al relato histórico oficial. Asimismo, esta sala posee un único mapa completo de la isla donde se señala la ubicación y cronología del sitio arqueológico datado en 3.300 ± 100 años 14C A.P. (LP-253) (Barrientos, 2001), no siendo estrictamente necesarias otras cartografías para la correcta interpretación de las piezas en exhibición.

Figure 2 “The strategy of stopping the Indian by Dr. Alsina 1876” map (left). Tools and weapons exhibited in the entrance room of the Ignacio Balvidares Museum in Puan (right).

Si bien en el MIB fueron identificadas parcialmente las piezas arqueológicas indígenas exhibidas, mayoritariamente las mismas no lo están en ambas instituciones. De modo que, no poseen descripciones sobre sus posibles funciones ni contextos arqueológicos, primando un criterio estético por sobre un sentido de identificación cultural (Moscardi y Oliva, 2020). En este sentido, fue priorizada la exposición de piezas enteras, procedentes en muchos casos de áreas foráneas sin indicar su procedencia (e.g., puntas líticas patagónicas, cerámica del Noroeste argentino). Por este motivo, se considera que no se cuenta con dispositivos de interpretación adecuados que posibiliten vincular a los referentes arqueológicos exhibidos con sus contextos de origen y, por tanto, que permitan generar apropiaciones del conocimiento arqueológico producido por los grupos de investigación en relación a la historia de ocupación del territorio. Se sostiene también que se trata de representaciones estáticas aculturales (Reca, 2016), en la cual no se atribuyen asignaciones culturales y se diluyen los sujetos quienes son presentados como atemporales y/o extintos, debido también a las ausencias de referencias y conexiones con el mundo contemporáneo (Oliva, 2022).

Respecto a las entrevistas en profundidad efectuadas al personal del MIB y la SIP, se inquirió sobre los objetivos que perseguían las instituciones en consideración y cuales consideraban que debían ser las narrativas que tenían que estar presentes en las exposiciones arqueológicas. Por un lado, se destacó el rol central que ocupa el museo como institución, en relación a los vínculos establecidos con la comunidad y sus posibilidades en relación a la comunicación del pasado. En palabras de la actual directora del MIB:

“Cuando empecé a trabajar acá lo que primero me propuse yo diríamos a cargo de la gestión es darle, que el museo tuviera vida, o sea con actividades abiertas a la comunidad... Con diferentes propuestas para diferentes tipos de público podríamos decir. Y que obviamente tratar de concientizar a la gente sobre lo que es el patrimonio cultural (…) sin pasado no hay presente ¿no? Es diríamos es como un pilar, es lo que sostiene el presente el pasado (…) el pasado está siempre presente” (Comunicación personal con Jorgelina Walter).

Además, se destacó la importancia del pasado indígena local, y se analizó el accionar militar del Estado nacional que tuvo lugar sobre los territorios de las sociedades indígenas en Puan. En este sentido, un empleado municipal vinculado a la SIP afirmó que

“… en Puan creo que tenemos que pedir por el derramamiento de sangre lo que se dice ¿no? Esta tierra estamos están prestadas acá te lo digo yo como descendiente alemán ¿no? Pero creo que estamos ocupando un espacio que… que no nos pertenece. Que hemos como invasores inmigrantes, hemos apropiado (…) Creo que la reconstrucción de la historia es muy importante para comprender donde estamos parados, que sitio estamos ocupando” (Comunicación personal con el señor José Luis Strack).

Por otro lado, el tercer elemento considerado en la ejecución del diagnóstico, fueron los imaginarios sociales sobre el pasado indígena de la población del municipio de Puan, con especial énfasis en la comunidad educativa. En primer lugar, se les preguntó a los encuestados (n=290) sobre la existencia de poblaciones indígenas en el territorio de Puan antes de la fundación del distrito y poblamiento eurocriollo (año 1876). Solo un 2% negó a las sociedades indígenas como los primeros pobladores del área. Sin embargo, cuando se indagó si consideraban que tenían alguna filiación o parentesco con antepasados de origen indígena, fueron mayoritarias las respuestas negativas 61.7%. A este respecto, un 11.4% de encuestados manifestaron desconocer si tenían antepasados indígenas. Otro aspecto considerado fue la profundidad temporal asignada a los primeros pobladores en el distrito. El 39 % le asignó más de 3.000 años A.P., mientras que un 19% le asignó 1.000 años A.P., un 26 % le otorgó 500 años A.P. y un 16 % 150 años A.P. De esta manera se expresa que la mayoría de las personas encuestadas otorgan una menor profundidad temporal a Puan de lo que demuestra el registro arqueológico local. Con respecto a este último, una pregunta estuvo dirigida a relevar si las personas encuestadas conocían sitios arqueológicos del distrito. Cabe mencionar que algunos de éstos se encuentran incorporados en circuitos de turismo cultural y en el trazado urbano de la localidad de Puan. En este sentido, el 86.9% respondió haber visitado un sitio arqueológico en el distrito. Un porcentaje similar, 89%, afirmó también haber visitado el MIB y/o la SIP. Sin embargo, en el campo de las representaciones sociales respecto al pasado indígena la mayoría de las personas manifestó que las relaciones entre las poblaciones indígenas y las euro-criollas eran bélicas (61%), frente otro tipo relaciones sociales (39 %) (e.g. comerciales, pacíficas, estratégicas, de aprendizaje mutuo, entre otras). Esta información resulta llamativa dado que no hay evidencia arqueológica de lugares de batalla y/o conflictos bélicos en Puan a excepción de la señalización mediante monolitos de los fortines que constituyeron la línea de frontera (Oliva, 2022). Este tema no se encuentra presente en las narrativas de la SIP, aunque sí lo está en el MIB a través de la presencia de una cartografía con la ubicación actual de los fortines de la Costa Sud Comandancia General de Puan y de las armas históricas exhibidas. De modo que otro de los aspectos destacados del relevamiento fue consultar respecto a los espacios de formación de tales representaciones. Específicamente, se preguntó dónde habían aprendido los conocimientos que poseían sobre los pueblos indígenas, pudiendo optar por más de una institución. En primer lugar, un 69,7% manifestó que los conocimientos fueron aprehendidos durante los años de formación escolar. Un segundo lugar lo ocupa el museo como institución transmisora de conocimientos del pasado, representado por un 53,3 %, obteniendo un porcentaje similar el ámbito público, por información que se observa en sus localidades de procedencia en monumentos, murales, carteles, entre otros soportes de memoria. Por otro lado, un 48.3% también incluyó a las fuentes bibliográficas como libros de historia, manuales escolares, publicaciones científicas especializadas y un 36.4% a la familia. Por último, un 11.1% manifestó obtener conocimiento respecto al pasado indígena por otros medios (e.g., medios de comunicación) y solo un 3.1% afirmó no tener ningún tipo de conocimiento al respecto.

Etapa 2: Los primeros pasos hacia la comunicación arqueológica colaborativa

De acuerdo al diagnóstico inicial, el cual colocó al museo como una de las principales instituciones involucradas en la aprehensión del conocimiento del pasado, se comenzó a trabajar en un programa de intervención sobre las prácticas de comunicación arqueológica. Para lo cual, se conformó una comisión integrada por Jorgelina Walter actual directora del MIB, Fabiana Álvarez profesora de historia local y colaboradora activa del MIB, Eduardo Pincén Lonko de la Comunidad Günün-a-küna mapuche Vicente Catrunao Pincén e integrantes del Centro de Estudios Arqueológicos Regionales (UNR-UNLP) y del Laboratorio de Análisis Cerámico (UNLP), entre los cuales se encuentra la autora de este artículo. La incorporación del equipo de arqueólogos en una comisión destinada a generar intervenciones comunicativas desde el museo, refuerza la importancia que tiene esta institución para la divulgación del conocimiento producido por la academia. Cabe mencionar que, el principal problema identificado por la comisión fue considerar que el MIB representaba en su guion al conflicto bélico como la única forma posible de contacto entre el Estado Nacional y los pueblos originarios. De modo que el MIB no presentaba espacios suficientes para que las identidades culturales de esa frontera tuvieran voz y presencia en el museo. Por este motivo, se planteó la necesidad de redefinir la propuesta museográfica a través de la construcción colaborativa de un nuevo guion museológico, en la cual se pondere el pasado y presente indígena de Puan en la escenificación del museo. Este guion se encuentra actualmente en proceso de elaboración y tiene como objetivo revisar las representaciones sociales estereotipadas del paradigma historiográfico oficial. Por ejemplo, revisar las denominaciones culturales del espacio (e.g., desierto); así como abandonar la idea de frontera como límite y recuperar los espacios de intercambio, reciprocidades y conflictos abiertos (Cebrelli, 2017), en la construcción de la frontera sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, se está elaborando la construcción colectiva de nuevas narrativas en torno a los pueblos originarios, y la presencia de mujeres y disidencias en la frontera (e.g., Sinforosa Leguizamón y Leocandia Peña primeras mujeres mestizas registradas en llegar a Puan) (Panizza y Oliva, 2020). Simultáneamente, la comisión propuso realizar una revisión del paradigma pedagógico del MIB, considerando las emociones de aceptación y rechazo de los visitantes, poniendo de manifiesto la complejidad de los procesos de poblamiento del territorio. En este sentido, se comenzó a trabajar en narrativas cuya centralidad se sitúa en las identidades del presente, para motivar a los visitantes a realizarse preguntas y a visualizar al registro arqueológico como soporte de la memoria colectiva. Esta propuesta fue presentada por la comisión de trabajo en el Encuentro “Con el foco en la frontera. Diálogos y talleres” (año 2022), realizado en el Museo Roca e Instituto de Investigaciones Históricas de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo como objetivo generar diálogos sobre la problemática de las fronteras pampeano-patagónicas en el largo plazo. A partir de esta presentación se promovió realizar la muestra “Con el Foco en la Frontera” organizada por el Museo Roca en el MIB (año 2023), evento abierto a todo público, pero especialmente dirigido a la comunidad educativa del distrito. Se destacó la participación de establecimientos educativos públicos y privados como el Instituto Almafuerte, el Instituto María Susana, la Escuela Técnica 1, la Escuela Secundaria N°5, entre otras. En esta muestra fueron comunicadas desde el MIB las nuevas narrativas que la institución promueve, las cuales tienen por objeto visibilizar a los primeros pobladores del territorio de Puan, y desestigmatizar la representación bélica negativizada de los pueblos originarios en la frontera. Desde esta concepción negativa del pasado indígena en Puan, el territorio indígena era pensado como un espacio potencialmente conquistable, en la cual se negaba a sus primeros habitantes (Gómez Romero, 2005). Estas representaciones han servido de base a la clase política argentina para justificar las políticas de genocidio y avance del Estado sobre su territorio. En este aspecto radica la importancia de su deconstrucción en la propuesta del nuevo guion del MIB. En concordancia con ello durante los encuentros realizados en el MIB con la comunidad educativa, Eduardo Pincén definió a la frontera como:

“Un espacio que nos interpela se puede analizar desde lo metafórico, desde lo espiritual o lo físico, es un espacio en el que se comparte, en el que coexisten distintas perspectivas culturales, distintas formas de concebir al mundo, es un espacio donde conviven desde siempre muchas entidades espirituales, nehuenes, personas de distintas índoles, un espacio de construcción e intercambio de la identidad que no debe quedar en la historia cómo algo negativo, o exclusivo para un sector de la misma, es un espacio material e inmaterial en el que conviven muchas almas, se encuentran y siguen. Eso es para nuestra gente el Lof Puam” (Eduardo Pincén julio 2023, mensaje enviado para la muestra Con el Foco en la Frontera en el Museo Ignacio Balvidares de Puan).

De modo que el nuevo guion museológico busca visibilizar las complejas relaciones interétnicas de los primeros habitantes del territorio - las sociedades indígenas, gauchos, estancieros, militares, comerciantes, criollos y europeos inmigrantes, entre otros- un espacio de encuentro e intercambio.

Etapa 3: Resultados de las prácticas de comunicación arqueológica en Puan

Una última etapa, consistió en la discusión colectiva de saberes disciplinares y comunitarios en torno al pasado indígena local en el marco de la capacitación en Arqueología desarrollada en el distrito. En esta instancia se pusieron en diálogo la información arqueológica producida por el equipo de investigadores, así como los saberes comunitarios en torno al registro arqueológico local. Estos encuentros, dieron como resultado: la elaboración de piezas de divulgación arqueológica; la reflexión colectiva sobre los referentes considerados patrimoniales; visita al Sitio 1 de la Isla de Puan y la discusión sobre los procesos postdepositacionales que afectan su conservación; la elaboración de infografías para la isla; la obtención de nueva información referida al registro arqueológico del área para su investigación y el análisis de redes del coleccionismo arqueológico en Puan.

En relación a la elaboración de las piezas de divulgación arqueológica, fueron realizados 15 folletos sobre el presente y pasado indígena de Puan, los cuales estuvieron destinados a formar parte de la comunicación institucional del MIB. Cada folleto podía referirse a más de una temática abordada durante la capacitación. En este sentido, tres de ellos estuvieron dedicados a explicar las competencias de la arqueología y el rol del museo ante la aparición de potenciales hallazgos. Dentro de este conjunto pueden encontrarse afirmaciones tales como que las evidencias arqueológicas “no son tesoros” y que “es un recurso no renovable”. Cinco folletos estuvieron destinados a explicar los contextos arqueológicos en el sentido disciplinar de la arqueología y la importancia de su cuidado, a través de los cuales se realizaron analogías sobre la recolección informal de artefactos como “que en la playa cada vez que la marea baja una máquina se lleva todos los caracoles de la costa” y menciones explícitas a la Ley 25.743/2003 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Asimismo, se ofrecieron recomendaciones tales como “no levantar ni remover ningún artefacto de su contexto para evitar su deterioro y no perder información”; registrar la ubicación precisa con GPS o tomar fotografías con el celular”; “respetar la flora y fauna asociada a los hallazgos para preservar la biodiversidad y no dañar restos materiales”; “informar el hallazgo a la autoridad competente”; “mantener reserva del hallazgo para evitar que sean extraídos artefactos por coleccionistas o vándalos”; “recordar que está prohibido el uso de detector de metales en los lugares o posibles sitios arqueológicos”.

Por otro lado, ocho folletos buscaron divulgar los sitios arqueológicos de Puan, con especial énfasis en aquellos localizados en la isla. En este aspecto, se realizaron contextualizaciones ambientales de los mismos identificando los agentes de deterioro. Dentro de este conjunto se destacan las menciones al Sitio 1 de la Isla de Puan, el cual aparece representado en seis fotografías. Algunas de estas últimas fueron tomadas por los participantes del curso, cuando se llevó a cabo la excavación del mismo en el año 1988-1989 (Oliva et al., 1991), por lo cual resultó en la obtención de nuevo material documental inédito. Solo un caso estuvo dedicado a difundir conocimiento correspondiente a otras regiones geográficas, en particular sobre arqueo-astronomía a nivel global, que fue puesta en diálogo con el registro del distrito.

Asimismo, del total folletos elaborados, dos de ellos abordaron cuestiones patrimoniales desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos, estuvo destino a dar cuenta de la importancia de la incorporación de nociones en torno al patrimonio en el marco de las actividades curriculares educativas formales. En este folleto se buscó visibilizar la relación entre el patrimonio arqueológico y la construcción de ciudadanía, siendo que la enseñanza del patrimonio estimula a la reflexión y provoca emociones para construir ciudadanos capaces de transformar los comportamientos y actitudes hacia los referentes arqueológicos. Mientras que el otro buscó poner en valor parte del patrimonio histórico de la Isla, a través de la recuperación de la memoria y testimonios de los antepasados de la docente autora de este folleto. En este se realizó un registro y reconstrucción ambiental que afectó a los sitios arqueológicos de la isla de Puan durante el último siglo. Cabe mencionar que este material quedó a disposición del MIB y la SIP.

Finalmente, se propuso a los participantes de la capacitación realizar un ejercicio de identificación de los bienes considerados patrimoniales. Se considera que la asignación patrimonial reside en condiciones inherentes a determinados referentes que los sujetos buscan poner en valor, de acuerdo a criterios e intereses específicos a las circunstancias históricas de su invención (Prats, 2009). En este sentido, participaron de esta actividad 16 personas, cuyas respuestas se agruparon en bienes naturales, conocimientos relativos al ambiente y valores de respeto hacia la naturaleza (n=7) y bienes culturales, entre los que se incluyen referentes del presente y del pasado (n=9) (Tabla 2). Si bien los bienes culturales son mayoritarios, resulta llamativo que no fueron incorporados de manera directa referentes que se vinculen directamente con el registro arqueológico indígena local. Por el contrario, se observa una predominancia a tecnologías y conocimientos vinculados a la subsistencia directa.

Tabla 2 Referentes patrimoniales escogidos por los participantes de la capacitación en arqueología de Puan.

| Bienes naturales, conocimientos relativos al ambiente y valores de respeto a la naturaleza | Bienes culturales |

|---|---|

| Manual de caza, pesca y de agricultura primitiva | Ruinas de la localidad de Epecuén (Adolfo Alsina) |

| Un video que integre una muestra visual de nuestro mundo moderno, crisis socio-ambiental y biodiversidad | Alguien nacido en el S.XX, un relato histórico |

| Envoltorio ecológico para conservar y trasladar alimentos | Videos que reflejen cómo viven las personas |

| Semillas | Un permacultor |

| Conservar la naturaleza como un todo | Un libro |

| Respeto de los seres humanos hacia los animales y a su hábitat natural | Una computadora |

| Históricas, paleontológicas, arqueológicas prehispánicas y muestras temporales | Fotografías, libros de recetas, relatos |

| Objetos o artefactos que dan cuenta del paso del tiempo o de las distintas comunidades que habitaron un territorio | |

| Mate, heredado de los pueblos guaraníes |

Por otro lado, durante la visita al sitio arqueológico Sitio 1 de la Isla de Puan, realizada durante la capacitación (Figura 3), se registraron los actores de alteración postdepositacionales que se encuentran generando impactos negativos en la conservación del sitio arqueológico. Estos fueron clasificados en naturales (presencia de fauna doméstica, remoción de pastizal nativo, plantación de árboles alóctonos como el Pinus halepensis, entre otros) y culturales (presencia de residuos, remoción de sedimentos actuales, ejecución de pozos, elaboración de figuras recreativas con elementos del sitio, entre otros). Este tema había sido abordado durante la capacitación y el objetivo era poder distinguirlos en el campo para pensar de qué manera se podía intervenir a favor de la preservación del patrimonio. De este modo, desde una premisa donde el ambiente natural y social constituye el entorno de protección del sitio, y su modificación impacta directamente en su conservación (Barreiro Martínez, 2000; Micle, 2014), se realizó una reflexión colectiva en torno a las acciones que se pueden llevar a cabo para garantizar la supervivencia de este espacio para las generaciones venideras. Durante esta actividad, de destacó la participación de la guardaparque de la reserva, quién informó de la aparición de nuevos materiales arqueológicos en la isla. De esta forma, se programaron etapas futuras de trabajo e intervención a cargo del equipo de arqueólogos, entre las que se encuentran las tareas de identificación de las piezas resguardadas en la SIP, emplazada a pocos metros del Sitio 1, así como también el armado de su propuesta museográfica.

Figure 3 Surveys carried out during the visit to Isla de Puan within the framework of archeology instruction (up). Poster for Site 1 of Isla de Puan prepared by the MIB and the research team (down).

Otra de las acciones realizadas junto al personal del MIB fue el armado de la cartelería e infografías alusivas al Sitio 1 dentro de esta reserva. Este aspecto es importante dado que la directora del MIB y la guardaparque a cargo de la SIP participaron de la capacitación, y la misma sirvió como insumo para realizar dicha tarea. Las acciones descriptas resultaron en espacios de generación del conocimiento arqueológico en este territorio entre distintos actores sociales, así como fortalecieron los vínculos institucionales entre el MIB y la SIP a favor de objetivos comunicacionales compartidos a favor de la visibilización del pasado indígena en Puan. En concordancia con ello, los participantes de la capacitación también intercambiaron, apropiaron y resignificaron nuevos saberes en torno al pasado indígena local. Por ejemplo, algunos de los participantes de la capacitación tenían en su posesión piezas arqueológicas indígenas que habían sido recolectadas de manera informal en la isla. Estos participantes brindaron información sobre la ubicación de sus hallazgos y realizaron la donación formal de estas piezas al MIB. Asimismo, le otorgaron nuevas capas de sentidos a esta materialidad, a través de la interpretación arqueológica de las piezas en los encuentros; así como les brindaron un sentido colectivo a los objetos entendidos como parte de la memoria material de Puan. Otro caso significativo es el del coleccionista José Villegas, un vecino del distrito quien participó de la capacitación y posee una importante colección de materiales arqueológicos compuesta de 1300 artefactos, reunidos en el museo de su propiedad Museo Martina Villegas. Otro caso que resulta pertinente destacar es el de una participante que a partir de su experiencia biográfica proporcionó información sobre la ocupación histórica de la isla, de la cual no existían registros de manera precedente.

Finalmente, se destacan las apropiaciones de los conocimientos aprehendidos durante la capacitación de los participantes que cumplen funciones docentes en instituciones educativas del distrito. Estos actores han incorporado a sus planificaciones y dictado de clases a los primeros pobladores de Puan, utilizando por un lado materiales de divulgación arqueológica que fueron entregados durante el curso y aquellos folletos elaborados durante el mismo.

Por último, se llevó a cabo la construcción de una red que vincula a los actores de la comunidad en posesión de acervos arqueológicos (e.g. coleccionistas, investigadores aficionados, donadores, entre otros) con el MIB. Estas redes fueron elaboradas a partir de la información arrojada por los participantes de la capacitación, así como por documentos proporcionados por el MIB, principalmente sobre aquellas personas que históricamente realizaron aportes en calidad de donaciones o préstamos de piezas arqueológicas indígenas a la institución. Con esta información se procedió a la construcción de una matriz de filiación entre el conjunto de actores y el MIB, paso previo necesario para la implementación del análisis de redes. Se utilizó el software R (R Core Team, 2022), específicamente el paquete Bipartite (Dormann et al., 2009) para representar las conexiones entre los actores relacionados con acervos arqueológicos y el MIB. En esta red (Figura 4), pueden observarse un total de 22 links que unen a distintos individuos que habrían realizado donaciones de materiales arqueológicos al MIB. Asimismo, en la red es posible observar la existencia de relaciones con otras dos instituciones museísticas del área: el Museo Arqueológico de Chasicó del municipio de Tornquist y el Museo Martina Villegas, Puan, a través de dos coleccionistas que dieron en préstamo y/o donación piezas de los acervos de sus museos privados. Esta información resulta central para comprender la dinámica de los acervos arqueológicos del área, visibilizando a los distintos actores implicados en la constitución de colecciones arqueológicas.

En esta figura se observan tres museos vinculados del área de estudio, en los cuales el MIB posee la mayor cantidad de colecciones arqueológicas indígenas y de vinculaciones con donadores y coleccionistas. Esto se representa gráficamente en la posición central que tiene en el gráfico, así como en el tamaño de su caja negra. Para preservar las identidades de los donadores y poseedores de conjuntos arqueológicos sus nombres fueron reemplazados por números.

Reflexiones finales

El análisis de las estrategias de comunicación arqueológica planteado en este trabajo posibilita mensurar las posibilidades que ofrece el museo como institución en la difusión, interpretación y resguardo de las colecciones arqueológicas que tutela. En este sentido, también ofrece elementos para discutir la articulación entre los grupos de investigación, instituciones locales y las comunidades donde se desarrollan los programas de investigación académica. Los diferentes sectores y actores involucrados en la dinámica patrimonial y producción de conocimiento sobre el pasado indígena local, establecen relaciones positivas que se potencian, tensionan y dialogan en el museo (Figura 5). Los arqueólogos profesionales encuentran en esta institución un escenario idóneo para divulgar las investigaciones realizadas en el ámbito académico en tanto espacio para realizar capacitaciones y encuentros con la comunidad local, así como en la posibilidad de intervención colaborativa en los guiones museológicos. Por su parte, el museo brinda al equipo de investigación el marco para el desarrollo de programas de educación patrimonial, el contacto con la comunidad, la custodia de las colecciones, y el anuncio ante potenciales hallazgos en el territorio. Este tipo de información también es brindada por la comunidad, una vez establecidos los canales de comunicación efectivos con los investigadores. Asimismo, la comunidad es poseedora de conocimientos en torno al territorio que dialogan y enriquecen a las interpretaciones académicas, y promueve la construcción colectiva de conocimiento. La información arqueológica producida, la cual incluye pluralidad de voces y miradas dada por los diferentes actores sociales de la comunidad y agentes vinculados al pasado indígena (e.g. integrantes de pueblos originarios, docentes, historiadores, funcionarios públicos, arqueólogos, entre otros), deviene en la posibilidad de generar nuevas apropiaciones y lecturas en torno al pasado indígena local. Esto resulta en un insumo para la generación de nuevas narrativas desde la institución museística en cuestión. Además, los participantes de la capacitación intercambiaron, apropiaron y resignificaron nuevos saberes en torno al pasado indígena local.

Durante la primera etapa denominada de diagnóstico inicial, se presentaron diferentes elementos que componen las prácticas de comunicación del conocimiento arqueológico del Área de Ventania, construidas por el MIB como ente emisor. Específicamente, se analizaron las representaciones y prácticas de comunicación en torno a las poblaciones cazadoras recolectoras que habitaron en el territorio del municipio de Puan en momentos prehispánicos. El análisis de las exposiciones de las colecciones arqueológicas indígenas en la institución, así como los relevamientos de los imaginarios sociales efectuados en la comunidad, dieron cuenta de la presencia de discursos que reproducen las dimensiones hegemónicas del relato histórico oficial presente en el orden social (Williams, 1997). Por ejemplo, la exaltación del período conocido como de contacto intercultural, en particular el carácter bélico de las relaciones entre las poblaciones indígenas y aquellas de origen euro-criollo, presente en los imaginarios sociales en 61% de respuestas a los encuestados y la jerarquización de la sala histórica que expone principalmente armas (ver Figura 2). En este marco, resultaron fundamentales los aportes del personal que trabaja en el MIB, en relación a las narrativas presentes que el museo ofrece en la actualidad, los nuevos objetivos comunicacionales que la institución propone y los programas educativos que puedan implementarse para disputar los sentidos en torno al pasado indígena local. Sintetizando, la investigación en el campo de las representaciones sociales permitió identificar los discursos institucionales y representaciones que el museo reproduce en el marco de las exposiciones de las colecciones arqueológicas indígenas. Asimismo, la identificación de los elementos residuales vinculados a una visión del relato histórico oficial estereotipada que se encuentran interviniendo en la significación del pasado indígena en las exposiciones consideradas en el MIB, posibilita discutir los objetivos institucionales y por tanto nuevas estrategias de comunicación que respondan a éstos.

Por otro lado, durante una segunda etapa de trabajo se consideró la agencia que poseen otros actores sociales por fuera de la academia en la producción de saberes en torno al pasado indígena local. A través de la revisión de los guiones museográficos se comenzó a trabajar en un nuevo guion que incorpora los consensos entre pluralidad de voces y discursos (e.g., integrantes de pueblos originarios, autoridades del MIB, investigadores, e historiadores locales). Las intervenciones realizadas a partir de la creación de una comisión ad hoc, concatenaron otras prácticas comunicativas que involucraron a otras instituciones (e.g., Museo Roca) y actores de la comunidad local, especialmente la educativa. Estas acciones permitieron introducir nuevos elementos para la significación colectiva en torno al pasado indígena prehispánico, si bien éste ocupa un lugar residual, pueden llevarse a cabo procesos de re emergencia en torno a la significación del pasado.

Finalmente, se analizaron las prácticas de comunicación colaborativas entre arqueólogos y la población local, siendo la institución museística un espacio de encuentro, diálogo, tensión y canalización de diversos saberes. De este modo, este trabajo constituye un aporte para considerar dos grandes aspectos que se encuentran imbricados. Por un lado, la potencialidad que tienen los museos como escenario de intercambios de saberes y sentidos en torno al registro arqueológico, los cuales enriquecen las interpretaciones académicas y, por otro lado, el acceso a nuevos referentes arqueológicos y nuevas líneas de investigación. Un ejemplo de ello lo constituye la elaboración de folletería de divulgación con la comunidad, la cual permitió recuperar otros saberes que enriquecen la interpretación de la historia regional. En este sentido, aportaron elementos para las visitas ofrecidas por el MIB, SIP, así como al grupo de investigación como receptores directos de nueva información respecto a la posesión de colecciones arqueológicas y la memoria oral en torno al pasado. La incorporación de actores locales en la comunicación del pasado indígena posee un efecto multiplicador, que optimiza la divulgación y democratización del conocimiento producido por la academia.

Simultáneamente, el análisis de redes ofreció elementos para pensar el lugar del museo como nodo entre la comunidad local, los coleccionistas en particular y la comunidad académica. El museo se presenta como institución generadora de dispositivos de divulgación y comunicación científica que promueven en el territorio mecanismos de apropiación y resignificación del pasado indígena desde la perspectiva de la población local. En virtud de lo presentado, esta investigación constituye un aporte en materia de visibilización y jerarquización de la información arqueológica producida por la comunidad local.

La Plata, 30 de noviembre de 2023