Introducción

La Arqueología y la Comunicación, dos disciplinas aparentemente dispares, convergen en un punto crucial: la narración de la historia humana. Mientras que desde la Arqueología se busca conocer cómo vivieron las sociedades a través del estudio de su cultura material, la Comunicación posibilita entramar las narrativas que dan vida y significado a estos restos. Esta vinculación es fundamental para poder llegar a comprender cómo las ideas sobre el pasado influyen en nuestra forma de entender el presente.

Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo por el equipo, en la Meseta Centra de Santa Cruz, se han desarrollado a través de diversas vías que incluyen: el análisis de conjuntos líticos y óseos, el estudio del arte rupestre, investigaciones actualísticas y experimentales, así como el análisis del paisaje, entre otros (Frank, 2011; González Duboux et al., 2021; Paunero et al., 2005; Paunero, 2009a; Valiza Davis, 2021). Los resultados obtenidos dan cuenta que las sociedades cazadoras recolectoras se establecieron en la zona de estudio desde la transición Pleistoceno/Holoceno (11.200 años 14C AP). Habitaron los distintos paisajes con una intensidad fluctuante, poseían una diversidad de formas de organizarse y de relacionarse entre ellas y con el territorio. Asimismo, tenían un profundo conocimiento sobre la tecnología y las técnicas de producción artefactual, su alimentación se basaba en la caza de fauna y en la recolección de recursos vegetales (Paunero, 2009a; Paunero et al., 2005). Estos conocimientos se integran con las investigaciones vinculadas a los cambios producidos a partir de la conquista europea del territorio, la creación de la nación argentina y la situación actual de los pueblos indígenas (Crespo, 2018; Rodríguez et al., 2016; Valko, 2020).

Nuestra propuesta de acción se fundamenta en un concepto de ciencia como práctica social, donde tanto la comunicación como la investigación son consideradas partes igualmente indispensables de un mismo proceso. En este sentido, el hecho pedagógico no es posterior al hecho “científico”, sino que existe una relación simétrica y de circularidad (Paunero et al., 1992). Es decir, se propone construir una teoría y praxis de la comunicación científica, desde una pedagogía de la convergencia, donde todos aprendan y enseñen (Freire, 1999) mediante la integración de las diferentes propuestas científicas, pedagógicas, artísticas y literarias, buscando compartir objetivos comunes.

Se realiza este escrito con la intención de formular un aporte al dossier co-producido entre los participantes del simposio Saberes en diálogo: Estrategias para comunicar en Arqueología del XXI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, realizado en julio de 2023. Durante ese encuentro, se buscó fomentar un debate reflexivo acerca del impacto del concepto de comunicación científica en los discursos asociados a nuestra disciplina, indagando en la forma en que se han formulado las apreciaciones y significados a lo largo de la práctica arqueológica, tanto en el pasado como en la actualidad (Muiña et al., 2023).

En el primer apartado, se reconstruye el contexto sociopolítico argentino en los momentos que inicia el recorrido profesional el equipo y se desarrolla como este repercute en el marco teórico-metodológico que acompaña hasta el presente. A continuación, se describen los lineamientos que guían las propias prácticas de comunicación y educación, particularmente los talleres de arqueología, las experiencias literarias y la comunicación digital. Para finalizar se dejan algunas reflexiones que orientan los futuros abordajes.

Un poco de historia y reflexiones teórico-metodológicas

Para poder comprender el transitar entre la Arqueología, la Comunicación y la Educación se parte de explicitar el contexto sociopolítico que se daba en el país y en la academia en momentos inmediatamente previos a iniciar dicho recorrido. Como parte de un ejercicio de auto-reflexividad, entendemos que formamos parte del campo científico (Bourdieu, 2003) y como tal, estamos inmersos dentro de sus relaciones de fuerza, supremacías, luchas, estrategias, intereses y ganancias. Sumado a ello, se considera que nuestras indagaciones y producciones también están atravesadas por la realidad sociopolítica, económica e ideológica nacional y sólo en ese contexto cobran sentido las decisiones tomadas y los resultados obtenidos (Jara Holliday, 2009; Tarragó, 2003).

En consecuencia, para reconstruir el contexto de surgimiento de las prácticas es importante remontarnos a la década del ’70 y recordar que en el campo nacional de la Antropología y de la Arqueología se estaban dando las primeras discusiones en torno al rol social y político que debían tener estas disciplinas en las sociedades contemporáneas (Menéndez, 1970; Núñez Regueiro, 1972). Para esos momentos la Antropología comenzaba a comprometerse con el cambio del orden social imperante. En Arqueología, los núcleos académicos hegemónicos enquistados en Buenos Aires y La Plata seguían dominados por representantes de la Escuela de Viena. Aun así, ya había lecturas y debates en torno a la corriente teórico-metodológica denominada Arqueología Social Latinoamericana (ASL) (Tarragó, 2003; Guber, et al., 2007). La ASL se desarrolló inicialmente en países como México, Perú, Costa Rica, entre otros. Surgió como un enfoque teórico original basado en el materialismo histórico, ofreciendo las bases para generar en los pueblos posiciones políticas y emancipadoras, antes que académicas (Curtoni y Olivan, 2023).

Este proceso de revisión comenzó a verse afectado principalmente a partir del año 1974. Un ejemplo de ello fue lo sucedido posteriormente al III Congreso Nacional de Arqueología Argentina, llevado a cabo en la ciudad de Salta, en mayo de ese año. Tal como menciona Miryam Tarragó (2003) a pesar de la cientificidad del evento, las temáticas allí trabajadas despertaron malestar en los centros académicos conservadores. Tal es así, que la Comisión Organizadora fue injustamente catalogada como subversiva por el medio gráfico de ultraderecha anticomunista, El Caudillo. Solo restó que pasaran dos años para que nuestro país quedara bajo la dictadura más sangrienta de la historia argentina y una de las más perversas y violentas registradas en el mundo (Abal Medina, 2014). Tal como lo describió Rex González (1985) “Las mismas disciplinas antropológicas, incluyendo la Arqueología, fueron, según declaraciones del propio ministro de Educación, materias ‘subversivas’” (p. 514). Como consecuencia de ello, entre los años 1974-1984 muchos docentes, estudiantes e investigadores debieron abandonar sus trayectorias académicas y exiliarse para sobrevivir, otros tantos fueron torturados, asesinados y desaparecidos.

A pesar de que el proceso de apertura teórico-metodológica fue parcialmente interrumpido por casi diez años, con el advenimiento del gobierno democrático inició una nueva fase de reflexión y reapertura que tuvo un fuerte impacto en el campo de las ciencias sociales en general (Guber et al. 2007). Este momento de apogeo profundizó los debates sobre planificación de la cultura, la educación y el patrimonio, a partir de la participación de académicos, gestores culturales y educadores (Pupio y Salerno, 2013). Se considera que, comparada con la Antropología Social, la Arqueología había tenido cierta continuidad académica y ya poseía un alto nivel profesional. A pesar de ello, era necesario revisar el papel que la disciplina debía ocupar en la sociedad, la propia praxis -el quehacer- y su comunicación pública (Guber et al., 2007; Pupio y Salerno, 2013).

A partir del año 1984, se explica la enorme necesidad de hablar, escribir y realizar todas las acciones posibles, de muchos científicos1 sociales, por supuesto, no todos. En esos días, las preguntas giraban en torno a repensar críticamente la práctica social de la propia disciplina, en un contexto de búsqueda de libertad, se pensaba y accionaba en consecuencia. En ese marco se realizaron en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en junio de 1989 y en mayo de 1992, las Jornadas-Taller: El Uso del Pasado. Administración de recursos y manejo de bienes culturales arqueológicos y paleontológicos. Esto puede considerarse un hito en la práctica comunicacional de nuestras ciencias, debido a su amplia convocatoria y participación de profesionales y estudiantes. En las mesas de trabajo se discutieron temáticas en torno a: patrimonio; la ciencia como espacio público; la inserción de la arqueología en la comunidad; el papel del museo como intermediario entre la sociedad y la ciencia; la vinculación entre las disciplinas científicas, la docencia y el ámbito escolar, entre otros.

En esos años, el accionar de nuestro proyecto y de otros colegas, estaba orientado a dar respuestas focalizando en: 1. la búsqueda de la democratización del conocimiento arqueológico; 2. el compromiso social y la dimensión política de la Arqueología en el presente y 3. la construcción de propuestas y espacios superadores y tremendamente necesarios en la educación, en todos sus niveles. Entonces podemos afirmar que desde el comienzo nuestras prácticas, desde la universidad con la sociedad, se dieron en el marco de los modelos que hoy conocemos como la arqueología pública (AP) (Salerno, 2013), la extensión crítica (Tommasino y Cano, 2016), la educación/comunicación popular (Freire, 1999) y la investigación-acción (Olson, 1991).

A partir de una vocación transformadora, desde la extensión crítica se pone al vínculo educativo como elemento central en las relaciones de saber-poder que se establecen como parte de dicho proceso (Tommasino y Cano, 2016). Por su parte, la educación popular y la investigación-acción complementan los planos pedagógico y epistemológico respectivamente.

Al mismo tiempo se reconoce la influencia de pensadores y maestros de la Arqueología y la Pedagogía, como Childe (1958), Lumbreras (1974), Cardich (2003), Núñez Regueiro (1972), Piaget (1969), Vygotsky (1977)2, entre muchos otros, quienes están presentes en los inicios y, que, en comunión con su práctica e ideas, fueron claves en el desarrollo de nuestro enfoque interdisciplinar. En la Arqueología presente, la reflexividad nos lleva a repensar el saber-poder-querer, en un ejercicio continuo que construye y consolida nuestra identidad multiétnica regional, y que desanda los caminos coloniales, que son parte instalada en nuestra disciplina.

Por un lado, partimos de una comunicación dialógica de la actividad científica, en este doble juego donde nadie educa a nadie, ni nadie se educa solo. Como parte de esta práctica de interpelación el sujeto se transforma en su contexto social y su praxis crítica, reconociéndose como sujeto activo de su historia y de “La historia” (Buenfil Burgos, 1993; Freire, 1999). Asimismo, la intencionalidad de la práctica educativa enfatiza en la producción de sentidos sociales y en la formación de sujetos y subjetividades (Huergo, 2001). Por el otro, metodológicamente procuramos ejercer nuestro trabajo desde la perspectiva participativa, bajo el principio fundamental de considerar a la misma comunidad como protagonista del proceso de investigación. Según Olson (1991), la investigación-acción difiere fundamentalmente de los enfoques tradicionales de investigación, los cuales tienden a reproducir fórmulas predefinidas y limitadas. Investigar implica explorar una realidad concreta a través de diversas aproximaciones, algunas de ellas innovadoras. En este proceso, la participación no está reservada exclusivamente para expertos, sino que involucra a todos los actores relevantes, sin distinción entre investigadores y participantes. Se evita así la división entre quienes producen el conocimiento y quienes lo reciben, así como las barreras derivadas de jergas técnicas que solo los especialistas pueden comprender plenamente (Olson,1991).

De esta forma, nuestros proyectos científicos y comunicacionales conllevan lo personal y lo colectivo. En nuestra tarea y en nuestros discursos, convergen el arte, la literatura, la plástica, la historia y las historias de diferentes personas y pueblos. La continuidad dialógica, la reflexión cotidiana, el afecto, la alegría, el retorno y la pedagogía de la pregunta son y serán nuestras herramientas principales (Freire y Faundez, 1968; Huergo y Fernández, 2000; otros). En la Tabla 1 pueden observarse los proyectos y programas de extensión avalados por diversos estamentos en el período 1990-2023.

Tabla 1: Proyectos y programas de Comunicación y educación con aval institucional, período 1990-2023.

| Año de Ejecución | Proyecto | Aval Institucional | Provincia |

|---|---|---|---|

| 1990-1999 | Vacaciones con los dinosaurios | FCNyM-UNLP | Buenos Aires |

| 1990 | Taller de Arqueología | FCNyM-UNLP | Buenos Aires |

| 1991-1999 | La Arqueología va a la Escuela: una propuesta de acción en escuelas primarias. | FCNyM-UNLP | Buenos Aires |

| 1992-1993 | Investiguemos el pasado: una propuesta de acción en jardín de infantes de La Plata. | FCNyM-UNLP | Buenos Aires |

| 1994-1995 | Taller de Arqueología | FCNyM-UNLP | Buenos Aires |

| 1996-1997 | Los Arqueólogos y el pasado del Hombre Americano | FCNyM-UNLP | Buenos Aires |

| 1996-2000 | Conociendo la Capital de mi Provincia | Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano. Buenos Aires | Buenos Aires |

| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Primeros pobladores de nuestro suelo: Arqueología y Comunicación en la comunidad de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz. | FCNyM-UNLP | Santa Cruz |

| 2009-2011 | Arqueología y comunicación en Puerto San Julián: Puesta en valor del extenso pasado humano: talleres en escuelas, capacitación docente y consolidación de museos de sitios. | FCNyM-UNLP | Santa Cruz |

| 2010-2011 | Los primeros pobladores de nuestro suelo. Arqueología y comunicación en Puerto San Julián. | Voluntariado Universitario Ministerio Educación de la Nación. SPU | Santa Cruz |

| 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022-2023 | Primeros pobladores de nuestro suelo. Arqueología y Comunicación en Santa Cruz. | FCNyM-UNLP | Santa Cruz |

| 2015-2016 2016-2017 | Diagonales del Tiempo | Voluntariado Universitario Ministerio Educación de la Nación. SPU | Buenos Aires |

| 2018 | Primeros Pobladores | Voluntariado Universitario Ministerio Educación de la Nación. SPU | Santa Cruz |

| 2018 | Primeros pobladores de nuestro suelo. Arqueología y comunicación en Puerto San Julián. | Universidad, Cultura y Sociedad, Ministerio de Educación de la Nación. SPU | Santa Cruz |

¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Porqué? ¿Para qué? ¿Para quién y con quién? Estas preguntas guían la acción y los pensadores sociales deben utilizarlas de manera cotidiana. Ellas buscan respuestas en el método, en el lugar y en el contexto, en el marco cronológico e histórico, en la hermenéutica, en la heurística, en la ontología y en el existencialismo. Pero, hay una pregunta que es, fue y será principal, totalmente necesaria e imprescindible: ¿Qué hacer? (Lenin, 2010 [1902]). Ella remite directamente a la praxis, considerando que el texto y el discurso forman parte de la práctica, tanto en el aula como en el terreno.

Como parte del quehacer se busca problematizar el modo en que interviene la Arqueología en la construcción de relatos en torno al pasado (Valiza Davis et al., 2019). Se apunta al reconocimiento de que somos partícipes de un proceso social, con un profundo y complejo desarrollo histórico, a partir de la cual diversos pueblos se fueron relacionando de manera asimétrica y desigual (Skarbun et al., 2021). Se propone interpelar sobre las ideas de sociedad, historia y pasado humano, en pos de producir relatos y acciones que apunten a la construcción de una sociedad más inclusiva y con un mayor respeto por las identidades diversas. Se busca reflexionar sobre un conjunto de saberes vinculados con la profundidad temporal de los grupos sociales en el continente, los diversos modos de vida y las formas en que se relacionaron (Paunero et al., 2020). Se apela a deconstruir los discursos hegemónicos, acerca de los procesos históricos que atravesaron las comunidades indígenas, desde la conquista europea del territorio americano hasta su realidad actual (Valiza Davis et al., 2019; Skarbun et al., 2021). En ese sentido, se pone el foco en la agencia indígena del presente y sus conocimientos ancestrales en pos de desnaturalizar aquellas perspectivas etnocéntricas, racistas o esencialistas, que conciben a los pueblos indígenas como primitivos, estáticos o pasivos (Frank et al., 2016).

Para poder llevar adelante el quehacer, ponemos el eje articulador central en el diálogo. Tomamos este concepto en el sentido propuesto por Freire (1999), ya que es a través de esta práctica de reflexión y acción que los sujetos orientan el mundo, lo transforman y humanizan. No toda comunicación es dialógica, existe la unidireccional autoritaria, manipuladora o vertical. Por eso para nosotros, es una decisión política, teórica y metodológica, optar por una propuesta pedagógica que implique el encuentro y la construcción colectiva de conocimientos. Es a través del diálogo que como arqueólogos reformulamos los sentidos puramente académicos que le damos a las producciones arqueológicas, para co-construir junto con los grupos involucrados relatos socialmente interpeladores acerca del pasado. Sostenemos que la construcción de conocimiento se produce mediante ese acto de comunicación (Freire, 1999; Paunero et al., 1992). Es decir, a partir de procesos comunicacionales surgen los sentidos, intereses y saberes populares que le otorgan las comunidades a su propio pasado, y en ese dialogar crítico con el saber académico, es que las instancias se vuelven transformadoras para todos los participantes (Frank et al., 2016).

Si bien el contexto de acción es amplio, las actividades de comunicación y educación son realizadas en su mayoría en las localidades circundantes al área de estudio de la provincia de Santa Cruz y en la Provincia de Buenos Aires. Esto involucra principalmente a las comunidades de La Plata y el Gran La Plata, Puerto San Julián, Gobernador Gregores y en forma complementaria, Pico Truncado y Puerto Deseado. De esta manera, hemos establecido vínculos con diversos actores sociales. Esta red de relaciones nos permite co-construir contenidos que sustentan y actúan como disparadores para la planificación y ejecución de nuevas actividades. A pesar de que varias de estas estrategias fueron acciones puntuales, hemos logrado que otras se sostengan de manera programática. A continuación, explicitaremos una serie de acciones asistemáticas llevadas adelante. Ellas permiten demostrar nuestra presencia y trabajo en diversos ámbitos institucionales de carácter resolutivo, formativo y comunicacional-educativo:

Jornadas de trabajo de campo arqueológico con la participación de integrantes de las comunidades: propietarios de estancias, puesteros, guardafaunas, coleccionistas, funcionarios estatales, entre otros. Fueron copartícipes en la identificación de sitios arqueológicos, tareas de prospección, toma de decisión de qué sitios excavar e incluso del proceso mismo de excavación.

Realización de talleres participativos para empleados municipales de las áreas de turismo y cultura en la ciudad de Pto. San Julián.

Articulación con funcionarios nacionales, provinciales, municipales de diversas áreas vinculados a: cultura, turismo, patrimonio, administración rural, Parques Nacionales, entre otros, en pos de generar estrategias en conjunto.

Visitas guiadas a los turistas que se acercan a conocer los sitios arqueológicos de la localidad La María. Las mismas se dan en momentos de coincidencia con nuestro trabajo de campo.

Composición de recursos literarios donde se plasman los resultados de las investigaciones, como herramienta interpeladora de un público lo más diverso posible.

Vinculación con la unidad académica de la Universidad de la Patagonia, en Pto. San Julián con el fin de generar espacios de diálogo y formación con alumnos y docentes de dicha institución.

Asesoramiento para la elaboración de paneles sobre la arqueología regional santacruceña utilizados como muestra permanente en el Museo Municipal Rosa Novak de Pto. San Julián.

Construcción del proyecto turístico-arqueológico con los dueños de la estancia La María.

Elaboración de contenido arqueológico comunicacional/educativo utilizado en la folletería turística oficial de la Municipalidad de Pto. San Julián.

Vinculación con otros equipos de investigación y extensión para intercambio de experiencias y elaboración de nuevas herramientas de trabajo en conjunto.

Creación de un juego didáctico virtual con contenidos de arqueología para ser utilizado por un público diverso y divulgado por redes sociales y mensajería instantánea.

Participación con un stand lúdico-educativo en las exposiciones feriales en el marco del aniversario de la ciudad de Pto. San Julián

Producción de material didáctico para ser utilizado por docentes de escuelas secundarias de la provincia de Santa Cruz.

Entrevistas televisivas, en periódicos y radiales en medios de comunicación nacionales, provinciales y locales.

Cooperación científica en la elaboración de la planificación y diseño del Parque Nacional interjurisdiccional marino Makenke.

Participación en ámbitos académicos nacionales e internacionales que amplían el campo de la Arqueología como son: la Historia, la Comunicación, la Antropología, la Educación, el Patrimonio, entre otros.

Elaboración de muestra itinerante sobre arqueología santacruceña en soporte banners de vinilo. La misma fue pensada para ser expuesta por el equipo en diferentes contextos como ferias de ciencias, museos ambulantes, exposiciones universitarias y culturales, entre otras.

En publicaciones anteriores (Paunero et al., 2020 y Skarbun et al., 2021) se ha mencionado y reflexionado acerca de las formas en las cuales se activa el diálogo en la praxis de estas acciones mencionadas. Este trabajo de reflexividad continua permite analizar y evaluar las tensiones, los alcances y las limitaciones que de ellas se desprenden. Esto suele conducir a la revisión de ciertas estrategias y afianzar otras. En esta oportunidad, nos focalizaremos en comenzar a sistematizar la práctica de los talleres en diversos ámbitos y se presentan las últimas acciones desarrolladas: la obra literaria para niños y la utilización de las redes sociales.

Los arqueólogos como talleristas

En la actualidad, realizar talleres de Arqueología como estrategia educativa en las escuelas se ha vuelto -y en buena hora- una práctica extensionista habitual en diversos puntos de nuestro país (Colombo 2020; Montenegro, 2012; Pey et al., 2022, otros).

Para esta instancia, nos parece importante historizar nuestros antecedentes, como parte de un ejercicio de sistematización de la experiencia transitada. Como plantea Jara Holliday (2009):

las experiencias son procesos socio-históricos dinámicos y complejos, individuales y colectivos que son vividas por personas concretas. No son simplemente hechos o acontecimientos puntuales, ni meramente datos. Las experiencias, son esencialmente procesos vitales que están en permanente movimiento y combinan un conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de la realidad histórico-social (p. 1).

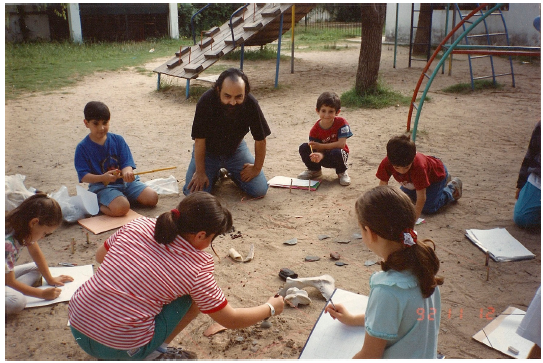

Si bien el año 1990 puede ser marcado como el hito fundacional de las actividades de extensión, la realidad es que estas prácticas ya habían comenzado años antes como parte de los proyectos de investigación arqueológica que Paunero tenía en curso. En la Figura 1 puede verse al joven investigador desarrollando un taller en un patio escolar como parte de las tareas de extensión en la ciudad de La Plata.

Figure 1: Photo of Rafael S. Paunero with children during a workshop on the discovery of archaeological materials. City of La Plata, year 1992.

Al comienzo las actividades se desarrollaban en su mayoría dentro de la provincia de Buenos Aires. Una vez que la Universidad comienza a financiar los proyectos de extensión, esto posibilita que el equipo pueda planificar ejecutarlos en las comunidades cercanas a donde se realizan las investigaciones arqueológicas. De esta manera, a partir de 2007 se comienza en Santa Cruz con los proyectos acreditados de Extensión Universitaria, Primeros Pobladores de nuestro suelo: Arqueología y Comunicación en Santa Cruz y continúan casi de manera ininterrumpida hasta momentos previos a la pandemia de COVID-19.

La elección del nombre Primeros Pobladores es estratégica y tiene como objetivo problematizar el pasado de la región en la Patagonia. La necesidad de resignificar este concepto se da a partir de haber identificado previamente la circulación de ciertos discursos, respecto al origen de su poblamiento. Por ese entonces, era muy común escuchar a los ciudadanos mencionar “a los primeros pobladores de la Patagonia” haciendo referencia a los pioneros europeos que llegaron a comienzos del SXX. De esta manera, a través de los talleres en ámbitos educativos comenzamos a interpelar estos relatos, trabajándolos con docentes y niños, con la intención de que sea un recurso para acercarnos a la comunidad entera (Del Giorgio et al., 2008; Frank et al., 2013). Entonces, si bien el nombre surge como parte de una estrategia a desarrollar en las localidades patagónicas, al adaptarla a la provincia de Buenos Aires, lo único que se corre es la escala de problematización. “Nuestro suelo” ya no es solamente el patagónico si no que traspasa esas fronteras internas para pasar a la Argentina entera.

Nuestra principal herramienta metodológica elegida al momento de realizar las prácticas de comunicación y educación es: el taller (González Cuberes, 1989). En este espacio de encuentro se parte de la pregunta -como instrumento pedagógico- y de la perspectiva motivacional de todos los participantes en virtud de co-construir nuevos conocimientos (Freire y Faundez, 1986; González Dubox et al., 2017; Valiza Davis et al., 2016). A partir de cada experiencia subjetiva se garantiza la participación activa buscando interpelar a los sujetos. Como consecuencia se desencadena un proceso formativo en todas las vías y direcciones posibles (Paunero y Martínez, 2008).

De esta manera, junto con la comunidad educativa, logramos problematizar los discursos y representaciones que se tienen sobre el pasado y el presente en los territorios. Partiendo de una perspectiva intercultural, reflexionamos acerca de la presencia indígena en ese largo proceso histórico, en pos de poder reconocernos como parte de una sociedad pluricultural, con múltiples memorias e historias que contar.

A modo de generalidad los temas abordados suelen estar vinculados con: la localización temporal y espacial de los primeros pobladores del territorio que hoy conocemos como Argentina; los cambios y continuidades en los modos de vida y desplazamiento de las poblaciones; las nociones acerca de la tecnología, de las formas de producción de instrumentos y del arte rupestre; las formas en que los arqueólogos trabajan con las materialidades y su importancia para el presente de las comunidades indígenas, entre otras (Frank et al. 2013; Skarbun et al., 2021).

El desarrollo de esas temáticas se realiza sobre la base de preguntas generadoras por parte del equipo y de las inquietudes de los presentes en cada instancia. Esto, sin duda, habilita discusiones enriquecedoras para todos los participantes. Por consiguiente, cada encuentro se vuelve una experiencia única e irrepetible y su alcance se vuelve particular de cada espacio, dependiendo de las características de quienes la experimentaron (Skarbun et al., 2021). Consideramos fundamental llevar un registro etnográfico de cada actividad, para ser utilizado posteriormente como insumo en la sistematización de la práctica de comunicación y extensión.

En cuanto a las actividades desarrolladas, se realizan propuestas pedagógicas grupales e individuales, plásticas e intelectuales, problemas de inducción y deducción, entre otros. Para conocer en mayor detalle algunas de las estrategias implementadas pueden consultarse los siguientes trabajos del equipo: Del Giorgio, et al., 2008; González Duboux et al., 2017; Paunero y Martínez, 2008 y Valiza Davis et al., 2016. Es importante mencionar que algunas de ellas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Esto es debido principalmente a dos cuestiones: por una lado, la adecuación que se va produciendo como parte del proceso de co-construcción a lo largo del tiempo; y por el otro debido a la incorporación de nuevas tecnologías que posibilitan otras formas de trabajar.

A modo de ejemplo queremos enfocarnos en la actividad denominada línea de tiempo o a modo interno “papelógrafo”. Esta acción pedagógica ha sido desarrollada desde los inicios de los talleres en Santa Cruz y produce un gran recibimiento e impacto cada vez que es realizada. En efecto, los docentes suelen manifestar que trabajar con este tipo de formato posibilita la incorporación de los contenidos producidos en el taller a sus diversas áreas específicas.

La actividad inicia con el desenrollo de una franja de papel de un metro de alto por 6,50 metros de longitud y se lo pega en la pared del espacio que se está compartiendo. Sobre el papel previamente se trazó una línea a una escala de 1 metro: 2.000 años. En ella hay marcas que delimitan el tiempo entre, el presente -ubicado a la derecha- y los 13.000 años en el extremo opuesto.

Como parte del diálogo y las preguntas, entre todos se va reconstruyendo y ubicando, en un orden cronológico aproximado, ciertos procesos históricos y naturales que sirven a la conformación de una idea del pasado humano en la región y su devenir sociohistórico hasta el presente (Frank et al., 2013). Mientras se mantiene la conversación grupal, se utilizan imágenes y textos que se van colocando en la línea temporal. Se trabaja su vinculación con el ambiente; la fauna existente y la extinción de los grandes mamíferos; las prácticas tecnológicas, las estrategias de caza y recolección implementadas y los modos que tenían estos grupos de expresarse a través de las pinturas en las cuevas, entre otros aspectos. Como parte de nuestra reflexión acerca de esta práctica, notamos que había un particular énfasis discursivo focalizado en los primeros milenios, es decir, en la llegada de los primigenios grupos humanos a Patagonia. Al avanzar cronológicamente, si bien las temáticas se seguían desarrollando, perdían profundidad analítica. Además, no se abordaba de manera crítica los últimos 500 años, y se perdía la oportunidad de poner en discusión los discursos hegemónicos en torno a la idea de “desierto” (sensuValko, 2020). Sumado a ello no se solía hacer mención del devenir de los pueblos indígenas durante dicha época y su presente en la región. En este sentido, podemos decir que reafirmábamos de manera involuntaria la idea del “indio extinto”, reforzando la imagen de un pasado indígena estático (Valiza et al., 2019).

En la actualidad, hemos revisado nuestros discursos para sumar relatos interpeladores acerca de los procesos históricos que atravesaron, y atraviesan, las comunidades indígenas, intentando promover la ruptura de los estereotipos establecidos. También se apunta a la visibilización de la diversidad pluricultural presente en la sociedad, evidenciada a partir de la migración de pobladores de otras regiones, que conllevan prácticas, historias y memorias vinculadas pero diversas (Valiza et al., 2019).

Para finalizar este apartado, resta mencionar que en Gdor. Gregores se tiene un proyecto en marcha junto con la encargada del museo temático de la localidad. Se pretende pintar de manera colectiva, la línea de tiempo en un paredón que rodea a la institución. La intención es que allí se plasmen, no solo los contenidos producidos en el taller (Figura 2), sino también eventos identificados como relevantes por parte de los habitantes de la localidad. Consideramos que la construcción de este mural podría llegar a constituirse como un trabajo de memoria por parte de la comunidad Gregorense, “en tanto el pasado que se rememora y olvida es activado en un presente y en función de expectativas futuras” (Jelin, 2002: 18).

Los arqueólogos como escritores

Toda disciplina científica necesita de la escritura. Para Ruiz Zapatero (2014) la Arqueología es necesariamente literaria y como tal posee una escritura polifónica y poligráfica. Esa diversidad de tonos y subgéneros se desenvuelve a partir de tres grandes escalas o ámbitos: la del arqueólogo, la de la disciplina y la del público. Como parte de esa variabilidad se pueden encontrar variados soportes como pueden ser: guiones museísticos, artículos académicos, libretas de campo, presentaciones en congresos, páginas web especializadas y libros de divulgación, entre otros (Paulati, 2013, como se cita en Ruiz Zapatero, 2014). Puntualmente en este apartado se hace hincapié en este último formato como parte de la producción literaria de uno de los autores de este escrito.

La asociación entre el conocimiento científico y la literatura genera vías excelentes para construir contextos novedosos de comunicación-educación. En este sentido proponemos la elaboración de cuentos como metodología para la transmisión de ideas y conocimientos producidos en el campo de la Arqueología. El objetivo principal de este soporte es que funcione como una estructura mnémica, que posibilite la interpelación, la reflexión y el pensamiento crítico en torno a lo relatado en él.

Desde luego que la vinculación entre ciencia y literatura no es un recurso novedoso. Desde fines del S XIX podemos encontrar exponentes como J. Verne, J. London y R. Bradbury, que utilizaban la ciencia ficción como género literario. Según Negrete Yankelevich (2012) ésta es la categoría literaria que más se ha utilizado para difundir la ciencia. En lo que concierne a la Antropología y la Arqueología, la ciencia y la ficción literaria se entrelazan para contar historias. Exponentes de ello podemos encontrar tanto a nivel nacional (Iannamico y Pupio, 2008; Palermo,1999; otros) como internacional (Fagan, 1988; Millás y Arsuaga, 2020; otros).

En nuestro equipo el recorrido entre la literatura y la comunicación pública de la ciencia tuvo su inicio en el año 2009. En ese momento, en el marco de un proyecto de extensión y gracias al auspicio de la Municipalidad de Pto. San Julián, se publicó el libro El Arte Rupestre Milenario de Estancia La María, Meseta Central de Santa Cruz (Paunero, 2009b). Tuvo una segunda edición en el año 2014. En ese escrito el objetivo fue claro:

La intención es dar a conocer lo que sabemos actualmente acerca de los verdaderos primeros pobladores de la región, intentando combatir la idea que considera a la Patagonia como un “desierto”, ya que a los ojos humanos de quienes han vivido y viven en ella, su hogar no es, ni ha sido nunca un lugar vacío. Por esta razón procuramos transmitir otra forma de ver el paisaje patagónico, concebido como un mundo lleno de historias, de arte, de cultura, de milenios de ocupación humana (p. 9).

Como una forma de darle continuidad a esas historias por contar, es que se escribió un segundo libro. Esta vez, la nueva obra literaria se realizó como parte de una estrategia interpeladora focalizada en las niñeces, pero también para un público amplio en general. Para lograrlo se tomaron una serie de decisiones que posibilitaron se convierta en una fuerte herramienta comunicativa-educacional, a saber: 1) se empleó un vocabulario fácilmente comprensible, evitando el lenguaje técnico o académico; 2) se utilizó una gramática y estructura clara y sencilla; 3) se mantuvo un estilo sorpresivo y atractivo para mantener la historia; 4) se convocó a un ilustrador que tuviera condiciones imaginativas y a la vez pudiera recrear visualmente la concepción del arqueólogo/escritor; 5) se buscó generar conexiones de la historia del pasado con los lectores a partir de la utilización de un niño como personaje central; y por último 6) a través del personaje nuevamente se utilizó la pregunta como disparador didáctico.

Entonces, se puede decir que este libro es el resultante de lo que Kuhn (1996) llama, un experimento imaginario. Es la consecuencia de poner al académico a describir e imaginar cierto contexto en particular en un lenguaje narrativo. Al momento de escribir el cuento, se puso en marcha el mencionado experimento al tomar el resultado de las investigaciones arqueológicas, propias y de la comunidad académica, para construir relatos novedosos. El resultado de dicho experimento es: Los días de Zorro Curioso y su familia en los primeros tiempos de la Patagonia (Paunero, 2022).

En este caso, la propuesta pedagógica es definida como una línea discursiva de tipo cuento. Era un desafío pendiente poder pasar a este formato la conjugación entre, por un lado, lo construido en los talleres con los niños y por otro los modelos y teorías resultantes de las investigaciones. Además, se reunieron los resultados, datos y contenidos producidos por otras áreas de conocimiento en cuanto a: arte, movilidad de los grupos humanos, humanización del paisaje, diferentes climas y paleoambientes, fauna extinta, tecnología, cronologías y otros componentes de la cultura. De este modo, en esta obra se relata el modo de vida y la colonización temprana del territorio, por parte de las personas que llegaron por primera vez al suelo americano. Los personajes elegidos son niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, que vivieron a fines del Pleistoceno. A modo de ejemplo presentamos una imagen (Figura 3) y algunos fragmentos del cuento (Paunero, 2022):

“-¿Por qué haces las puntas de lanza de color rojo? -Porque el rojo es nuestro color. Si las hago de otro color no servirían; no atraparían a ningún guanaco.” (p. 13). “-¡Guau! ¡Qué hermoso! -dijeron y todos se pusieron a levantar piedritas de colores y arcillas, que son tierras de color. Fueron llenando sus morrales y mochilas.” (p. 17). “El jaguar es rojo con muchas manchas negras. Me gusta que lo pinten enojado. Le tenemos miedo a este animal, que siempre se esconde y es muy bravo. El jaguar es un gran cazador. Dijo Ciervo Veloz.” (p. 21).

Figure 3: Drawing by Augusto Dennis from the book “The days of Curious Fox and his family in the early days of Patagonia”. In the right margin rock art negative of a baby’s hand on an adult hand from the LMQ B archaeological site in Santa Cruz, Argentina.

La imagen que se aprecia en la Figura 3, es una composición entre una ilustración presente en el libro y una fotografía tomada en un sitio arqueológico de la localidad La María. La intención buscada, tanto en la narrativa del cuento como en el dibujo, fue contar una posible historia para esa pintura rupestre que hoy se puede apreciar en una cueva patagónica.

Para concluir, podemos señalar que este libro es el resultado de un proceso de co-construcción entre: las materialidades arqueológicas, lo que podemos decir de ellas, lo que ellas nos dicen, los resultados de las investigaciones de múltiples disciplinas, el escritor y los niños.

Los arqueólogos como comunicadores digitales

Desde hace algunas décadas, la proliferación y expansión de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) han impactado fuertemente en las prácticas científicas, y por supuesto, el campo disciplinar de la Arqueología no es ajeno a ello. En este sentido, la Arqueología digital3 se presenta como una línea de aplicación, análisis y reflexión sobre el uso de herramientas derivadas de las tecnologías digitales y sus alcances en la producción de conocimiento (Acevedo y Staropoli, 2023; Izeta et al., 2021; Sokol y Salerno, 2023). En Argentina, desde hace poco más de una década, la incorporación de estas tecnologías posibilitó el surgimiento de diversas experiencias de gestión, investigación y socialización del conocimiento arqueológico. Entre ellas pueden encontrarse trabajos afectados a: el uso de SIG para la visualización y análisis de datos geoespaciales (Skarbun, 2019; otros); la fotogrametría para la reconstrucción virtual de sitios y artefactos (Roteta Lannes y Pupio, 2023; otros); el manejo y la digitalización de colecciones museológicas (Villelli et al., 2023; otros); y la conformación de repositorios digitales institucionales (Izeta et al., 2021; otros) solo por mencionar algunos ejemplos.

Por su parte, según Huergo (2007) la comunicación educativa se ha complejizado debido al papel que juegan los medios y tecnologías como equipamientos culturales. Esto se ve reflejado en la transformación de las disposiciones subjetivas y perceptivas de los sujetos (nuevas formas de leer y escribir, nuevas infancias y juventudes, transformaciones en la sociabilidad y la sensibilidad, en las formas de la memoria y la atención, entre otras) (Huergo, 2007). En ese sentido, la narrativa interactiva de los dispositivos móviles, las pantallas táctiles, las redes sociales, los videos por Internet, los lentes de realidad virtual, etc., impulsan a encontrar nuevas estrategias para lograr crear procesos comunicacionales realmente interpeladores (sensuBuenfil Burgos, 1993).

En relación con el conocimiento público y la democratización de la Arqueología, los soportes digitales mayormente elegidos para la comunicación suelen ser los sitios web, blogs y las redes sociales (Muiña, 2021; Sokol y Salerno, 2023). En nuestro caso, las prácticas digitales se iniciaron a partir del deseo expresado por las docentes y los niños de las comunidades de Santa Cruz. Esto significa que no surgen como una necesidad propia de popularizar conocimientos a través de las TIC, sino más bien como respuesta a demandas territoriales específicas. Principalmente nos manifestaban que buscáramos una forma de mantener una comunicación más fluida, que acortara la distancia física y que permitiera seguir conectados durante todo el año. Así fue como, luego de analizar diversas estrategias, en junio del año 2014 inauguramos la página de Facebook: Primeros Pobladores de Nuestro Suelo: Arqueología y Comunicación. Con el tiempo descubrimos que no solo lográbamos sostener el vínculo con las comunidades mencionadas, sino también ampliamos la comunicación de nuestro proyecto a lugares y sujetos que no hubiésemos llegado de otra forma (Skarbun et al., 2021). En este sentido, el uso de esta red social nos posibilita mantener -y abrir- el diálogo con distintos actores comunitarios y nos permite continuar problematizando acerca de los usos del pasado y el presente indígena a escala regional, nacional e internacional. Estos intercambios dialógicos suelen darse como parte de las publicaciones realizadas en el muro, no solo para con nosotros, sino también entre los propios seguidores. Por otro lado, Facebook les da a los usuarios la opción de enviar mensajes que solo los administradores de la página pueden ver. A través de esa vía se han recibido múltiples invitaciones para replicar las prácticas de comunicación en diversos lugares de la provincia como Perito Moreno, Calafate y otros e incluso fuera de ella. También se utiliza como espacio para solicitar información, tanto vinculada a alguna temática que se haya publicado o como parte de intereses arqueológicos y/o antropológicos particulares.

Las publicaciones que se realizan suelen contener fotos, videos, reflexiones escritas y enlaces a diferentes páginas y noticias. A través de ellas se intenta poner en circulación contenidos rigurosos y formulados en un lenguaje accesible para todo púbico. Así en el muro pueden encontrarse “posteos” de las actividades de vinculación con las comunidades; entrevistas en medios de comunicación; imágenes de talleres, participación en jornadas científicas y trabajos de campo; debates escritos en torno a fechas conmemorativas o noticias de actualidad, entre otros.

Dentro de los 2500 seguidores que posee la página, la mayoría provienen de la provincia de Santa Cruz, pero también hay de otras como: Buenos Aires, Catamarca, Tucumán, Santa Fe y Córdoba; e internacionales como: Chile, México, España y Perú, entre otros. En cuanto a la conformación etaria y sexo-genérica, el público femenino es mayoritario en un 58% y la edad promedio está ubicada entre los 35 y 44 años.

Como parte de un proyecto individual de Rafael Paunero, pero a la vez incluido en el horizonte comunicacional del equipo, en el mes de marzo de 2022 se inauguró el canal de YouTube @aiketiempoyespacio. En su presentación contiene el siguiente texto:

Desde el sur y desde las profundidades del tiempo humano hasta el presente. Experiencias propias y ajenas, profesionales y otras construidas más allá de lo académico, que van a ir creciendo durante estos años. Aquí van a encontrar videos digitalizados y editados, excavaciones, viajes de campaña, congresos y testimonios varios, muchos de ellos de 20 o 30 años, otros actuales y también breves aportes presentes durante el día a día. (Paunero, 2024).

En ese sentido el canal tiene dos objetivos de mínima, uno es convertirlo en una videoteca archivo y el segundo es ampliar el contenido y el formato de lo comunicado a través de Facebook. La primer meta -que aún continúa en desarrollo- busca poner en circulación pública las grabaciones en VHS4 que Paunero posee a partir del desarrollo de su profesión y la del equipo. Este tipo de grabación analógica de audio y video es soportada en una cinta magnética y se encuentra en desuso en la actualidad. Realizar la ardua tarea de editar y digitalizar5 estos archivos, para luego compartirlos a través de internet, posibilita poner a disposición material audiovisual que de otra forma probablemente se hubiese perdido.

Al momento de escritura de este artículo, la estructura de @aiketiempoyespacio está conformada por 5 áreas temáticas:

- Educación, Experimental, Arqueología, Comunicación Social: 22 videos.

- International Quaternary 2000 (La colonización del sur de américa durante la transición pleistoceno/holoceno): 44 videos

- Entrevistas: 9 videos.

- Videos Relacionados: 12 videos

- Diversión: 6 videos

Como integrantes de esos apartados se pueden encontrar registros de: congresos, conferencias de arqueólogos nacionales e internacionales, imágenes de los primeros talleres en el Museo de La Plata, videos de campañas arqueológicas recientes, encuentros con comunidades indígenas de Tucumán y Carmen de Patagones, entrevistas a trabajadores del Museo de La Plata, entre otros.

Si bien el canal continúa en crecimiento, al momento posee 376 suscriptores y más de 31.000 visualizaciones. El público es mayoritariamente argentino, aunque también hay vistas desde Perú, México, Chile y España.

Un aspecto que nos interesa destacar es que a partir de algunos de estos registros se puede revelar “la cocina” del quehacer en el campo. No solo las actividades que tienen que ver con el ejercicio profesional, sino que además se ponen en relieve los lazos y vínculos que se construyen como parte fundamental del accionar de los arqueólogos en las comunidades transitadas. Tal es el caso de un video que muestra un juego de cartas entre el equipo de trabajo y los dueños de la estancia que los recibía. Allí puede verse la confianza, el cariño y el respeto que se mantiene durante esa cotidianidad, que solo quienes estamos atentos a ella, podemos apreciar y valorar como momentos constitutivos de nuestras experiencias personales y como investigadores.

Antes de concluir, es fundamental destacar que la construcción del conocimiento generada a través del diálogo comunicativo en las interacciones presenciales no puede ser sustituida por el uso de estas herramientas. En este sentido consideramos a la comunicación digital como un complemento de nuestras prácticas de comunicación y educación, no como un fin en sí mismo. Si bien Facebook y YouTube son redes sociales consideradas gratuitas, se necesita un particular capital cultural, simbólico y económico para acceder a ellas. En nuestro país, la brecha digital6 se ve afectada por condiciones de heterogeneidad estructural, principalmente asociada a factores socioeconómicos, geográficos, de género y etario (Moyano, 2020). De esta manera, hasta tanto no se pueda asegurar una participación inclusiva y plural en el acceso a las tecnologías es fundamental mantener la continuidad presencial.

A modo de cierre y reflexión, se manifiesta que aún resta sistematizar y analizar de manera profunda los logros, alcances y limitaciones que resultan del uso de estas herramientas. Se reconoce que el trabajo que implica crear contenido, mantener la continuidad y el engagement de los seguidores, es un compromiso difícil de sostener. Por ello es fundamental que dentro de los grupos de trabajo haya personas formadas y rentadas para realizar dicha actividad. Esta propuesta se realiza en pos de que se pueda formalizar la implementación de un plan integral (sensuMuiña, 2021) de comunicación digital, y también porque puede considerarse como una posible vía de investigación de la dimensión pública de la Arqueología dentro de los equipos.

¿Qué hacer ahora? Y ¿Qué continuar haciendo?

A modo de reflexión final nos parece importante mencionar que, dado el crítico contexto actual que atraviesa el sistema científico argentino, es fundamental reconocer la importancia de profundizar la integración entre “la ciencia” y la sociedad como parte de un ejercicio de soberanía. Mediante una convergencia virtuosa de todos, para seguir trabajando proponemos los siguientes objetivos, metas y horizontes:

Continuar el diálogo y las acciones con los diferentes actores sociales.

Consolidar objetivos desde una Pedagogía de convergencia, mediante la integración de las diferentes propuestas científicas, pedagógicas, artísticas y literarias, buscando y compartiendo objetivos comunes.

Seguir construyendo canales de comunicación y articulación entre la producción arqueológica y las distintas visiones y usos del pasado.

Diseñar un plan de trabajo orientado a proyectar encuentros con las comunidades indígenas presentes en Santa Cruz con la posibilidad de construir una agenda de trabajo conjunta.

Humanizar el pasado, que nuestros discursos y nuestras acciones trasciendan los restos arqueológicos.

Profundizar con nuevos textos la línea literaria de comunicación con los niños, niñas, docentes, madres, padres, comunidad educativa: como arqueólogos, arqueólogas, antropólogos, antropólogas, escritores, artistas, científicos sociales.

Continuar y expandir la comunicación a través de las redes sociales, construyendo contenidos arqueológicos y antropológicos, desde y hacia la sociedad, con las comunidades y público en general, procurando integrar todas las plataformas y vías posibles.

La Plata, 1 de marzo de 2024