Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología

On-line version ISSN 1852-7434

Rev. Asoc. Argent. Ortop. Traumatol. vol.77 no.4 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dec. 2012

ESTUDIOS CLÍNICOS

Patrones de lesión en parálisis obstétricas del plexo braquial

Hallazgos morfológicos en 27 exploraciones microquirúrgicas

Sebastián Valbuena

Sector Miembro Superior y Microcirugía, Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital El Cruce "Dr. Néstor Carlos Kirchner", Buenos Aires

Correspondencia: Dr. SEBASTIÁN VALBUENA valbuena.sebastian@gmail.com

Recibido el 2-9-2012.

Aceptado luego de la evaluación el 27-11-2012.

RESUMEN

Introducción: El objetivo del estudio es evaluar los patrones morfológicos de lesión en parálisis obstétricas del plexo braquial en 27 casos.

Materiales y métodos: Se evaluaron retrospectivamente los datos de las historias clínicas de 27 exploraciones microquirúrgicas realizadas durante el período 2009-2012. Se usó la clasificación clínica de Narakas. Se compararon los hallazgos operatorios con el patrón clínico de lesión.

Resultados: Se observaron 18 patrones diferentes de lesión. Las parálisis totales mostraban el mayor tipo de diversidad de lesiones, en general, presentaban roturas de raíces altas con avulsiones de raíces bajas. El compromiso clínico de la raíz de C7 no siempre se correlacionó con los hallazgos quirúrgicos.

Conclusión: Las parálisis obstétricas del plexo braquial muestran una gran diversidad de lesiones. La cirugía es altamente demandante, requiere el manejo de todas las estrategias de reconstrucción, según los hallazgos quirúrgicos.

Nivel de evidencia: IV.

PALABRAS CLAVE: Plexo braquial; Parálisis obstétrica del plexo braquial; Microcirugía; Cirugía de nervios.

ABSTRACT

Obstetrical brachial plexus palsy: Patterns on injuries. Morphologic findings in 27 cases

Background: To determine the morphological patterns of obstetrical brachial plexus lesions in 27 cases.

Methods: The clinical records of 27 microsurgical reconstructions of brachial plexus, performed between 2009 and 2012 were evaluated. Narakas classification was used and the surgical findings were compared with the clinical patterns.

Results: Eighteen different types of anatomical lesions were found. The major diversity of injuries was detected in the group of total brachial plexus palsy. However, rupture of the upper root and avulsion of the lower root were the most frequent patterns. The clinical involvement of C7 root did not always correlate with the surgical findings.

Conclusion: The obstetrical brachial plexus palsy has a great diversity of anatomical lesions. The microsurgical exploration and reconstruction is difficult, and it demands the knowledge of all different reconstructions due the diversity of the injury patterns.

Level of evidence: IV.

KEY WORDS: Brachial plexus; Obstetrical brachial plexus palsy; Microsurgery; Nerves surgery.

Introducción

Las parálisis obstétricas del plexo braquial (POPB) se producen durante el trabajo de parto, producto de la tracción ejercida sobre el plexo braquial (PB) de fuerzas directas o indirectas, entre la cabeza y el brazo o antebrazo del neonato. La primera descripción fue realizada por Smellie, en 1774.1 Históricamente, se clasificaron en parálisis altas, tipo Erb-Duchenne (C5-C6); bajas, tipo Dejerine- Klumpke (C8-D1) y totales (de C5 a D1).1 Algunos autores ponen en duda la real existencia de las parálisis aisladas de C8-D1.2 Narakas clasificó clínicamente las lesiones en 4 grupos: I: lesión de C5-C6 con aducción y rotación interna del brazo, codo en extensión y muñeca en flexión; II: lesión de C5 a C7, mismo patrón, pero con el codo en ligera flexión; III: lesión de C5 a D1 con miembro flácido, y IV: grupo III, pero con síndrome de Claude Bernard-Horner (SCBH).3

La incidencia de las POPB oscila entre el 0,4‰y el 4‰ de los nacidos vivos.4,5 El tipo de lesión predominante que se observa en el 46% de los casos corresponde a las raíces de C5-C6, seguida de las lesiones de C5 a C7 (30%) y parálisis totales del PB (PTPB) (20%), estas últimas plantean el peor pronóstico funcional.4

A partir de la década de 1980, gracias a los avances de las técnicas anestésicas y de la microcirugía, la reconstrucción del PB se propone cuando no hay recuperación motora o existen raíces avulsionadas.6

El propósito de este trabajo es determinar los patrones morfológicos de lesión detectados en las exploraciones microquirúrgicas del PB realizadas en nuestra Institución y las eventuales estrategias de reconstrucción.

Materiales y métodos

Entre febrero de 2010 y enero de 2012, el autor llevó a cabo 27 exploraciones microquirúrgicas por POPB. Los datos fueron tomados de las historias clínicas y del análisis de elementos complementarios, como fotografías y videos. Retrospectivamente se evaluaron datos demográficos, factores de riesgo, edad y datos clínicos. Se usó la clasificación clínica de Narakas.3 Se observó la descripción morfológica detallada en los partes quirúrgicos, así como la estrategia de reconstrucción empleada. Se comparó el tipo clínico con los hallazgos morfológicos intraquirúrgicos.

Técnica quirúrgica

Bajo anestesia general intravenosa, sin el uso de bloqueantes neuromusculares para no interferir con la neuroestimulación intraoperatoria, se ubica al paciente con la cabeza mirando hacia el lado contralateral, y se coloca un pequeño rollo de tela entre los omóplatos para desplegar el PB. Los campos quirúrgicos se posicionan de tal manera que el cuello, todo el miembro superior afectado, el hemitórax correspondiente hasta el 7mo arco intercostal, y ambas piernas y muslos sean accesibles. De esta manera, se podrá observar la respuesta a la estimulación nerviosa del miembro, se podrá extender el abordaje al brazo, y abordar el tórax, si fuese necesario, tomar los nervios intercostales.

Al comienzo de mi experiencia practicaba el abordaje clásico del PB siguiendo el borde posterior del esternocleidomastoideo, curvándolo supraclavicular hacia externo en parálisis altas y prolongando por el surco delto-pectoral en la PTPB. Actualmente, efectúo una incisión supraclavicular transversal con posibilidad de extensión hacia el surco delto-pectoral. Se inyecta una dilución de adrenalina al 1‰ en el tejido celular subcutáneo con el fin de disminuir el sangrado. Se desinserta parcialmente el esternocleidomastoideo de la clavícula. Se identifica y secciona el músculo omohioideo. Se diseca el PB reparando la arteria cervical transversa, que se usará de guía anatómica para localizar el nervio espinal accesorio (XIa). La vena yugular externa es respetada ligando sus aferencias y reparándola; en algunas ocasiones, esta debe ser sacrificada y ligada. El nervio frénico es reparado sobre el músculo escaleno anterior y usado para localizar la raíz de C5. Se identifica cada una de las raíces nerviosas que forman el PB hasta el foramen mediante electroestimulación prelesional y poslesional para interpretar el tipo de lesión. Se efectúa una cuidadosa disección microquirúrgica interfascicular del neuroma. La ausencia de estimulación nerviosa de las raíces de C8-D1 intraforaminal en una raíz que aparenta ser normal se considera como una raíz avulsionada.

En algunos casos, es necesario practicar una osteotomía oblicua de la clavícula para reparar cuidadosamente la arteria y la vena subclavia que están en íntima relación con C8-D1. La reparación posterior de esta se realiza con una lazada de hilo de sutura no absorbible.

Una vez que se identifica el tipo de patrón de lesión, se procede a la reconstrucción microquirúrgica (con injerto de nervio o con transferencias nerviosas) privilegiando, primero, la función de la mano, segundo la flexión del codo y, por último, la función del hombro. Se coloca un yeso cefalobraquial por un período de 3 semanas.

Resultados

Datos demográficos y factores de riesgos asociados: 16 varones (59,2%) y 11 niñas (40,7%). Veintidós miembros derechos afectados (81,5%) y 5 izquierdos (18,5%). Once pacientes habían nacido en la región del conurbano de la provincia de Buenos Aires; 9, en el interior de la provincia de Buenos Aires; 3, en la región de Cuyo; 2, en la Patagonia; 1, en el Litoral/Centro y 1, en el Norte argentino.

En 13 casos, se trató de partos en madres multíparas, el promedio de gesta fue de 2,3 (rango 1-10). Once partos fueron inducidos, 9 se desencadenaron naturalmente y, en 7, no se pudo obtener la información. No fue posible acceder a los registros sobre uso de fórceps o vacuom, asfixia perinatal o valores deApgar, debido a que todos los pacientes fueron derivados de múltiples centros asistenciales. El promedio de la gestación fue de 40 semanas (rango 39-42). El peso al nacer fue de 4,3 kg (rango 3-5,35 kg). Cuatro madres eran diabéticas; 6, obesas y 25 tuvieron un embarazo controlado.

Valoración clínica: Tres pacientes presentaban un patrón clínico correspondiente al Grupo I de Narakas (11,1%), 9 pertenecían al Grupo II (33,3%); 5, al Grupo III (18,5%) y 11, al Grupo IV (40,7%). En este último grupo, un paciente fue evaluado, por primera vez, a los 11 meses y tenía una lesión tipo baja con SCBH y una función M3 del bíceps y el deltoides interpretada como PTPB con recuperación de C5 y C6.

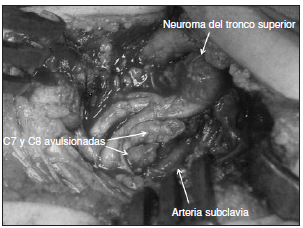

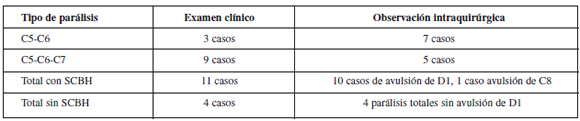

Patrones morfológicos de lesión (Tabla 1)

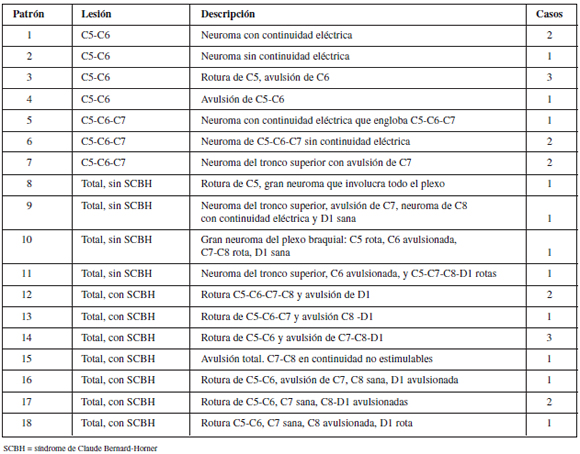

1. Lesiones C5-C6: En la exploración microquirúrgica, se identificaron 7 pacientes con 4 tipos de patrones de lesión; en 2 casos (Patrón 1), se observó un neuroma en continuidad con respuesta a la estimulación eléctrica proximal, lo que determinó un neuroma en continuidad C5-C6. En otro caso, se encontró una rotura de C5-C6 con un pequeño neuroma que no conducía la estimulación (Patrón 2) (Fig. 1). En 3 casos, se detectó una rotura de la raíz de C5 y avulsión de C6 (Patrón 3). En el último caso, se halló una avulsión de C5-C6 (Patrón 4). Las diferentes estrategias de reconstrucción utilizadas en estos pacientes fueron neurólisis (3 casos), resección del neuroma y reconstrucción con injerto proveniente del nervio safeno externo (3 casos), neurotizaciones extraplexuales XIa al nervio supraescapular (NS) (3 casos), transferencia de fascículos del nervio ulnar al nervio musculocutáneo (procedimiento de Oberlin) (3 casos).

Tabla 1. Patrones de lesión en 27 exploraciones microquirúrgicas

Figura 1. Paciente de 3 meses con parálisis del plexo braquial Grupo I de la clasificación de Narakas. En la exploración microquirúrgica, se observa una rotura con la formación de un neuroma del tronco superior.

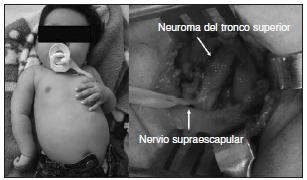

2. Lesiones C5-C6-C7: Se identificaron 3 tipos de patrones de lesión en 5 pacientes: un solo caso tenía un neuroma con continuidad eléctrica que envolvía las raíces de C5-C6-C7 (Patrón 5). En 2 casos, se observaron roturas de C5-C6-C7, neuroma sin conducción eléctrica (Patrón 6) (Fig. 2) y, en 2 casos, rotura de C5-C6 con avulsión de la raíz de C7 (Patrón 7). La estrategia de reconstrucción fue la neurólisis interfascicular del neuroma, la resección del neuroma y reconstrucción con injerto (3 casos), transferencias nerviosas de Oberlin y XIa al NS (1 caso).

Figura 2. Paciente de 3 meses. En la exploración del plexo braquial, se observa un gran neuroma que incluye las raíces de C5-C6-C7.

3. Lesiones totales:

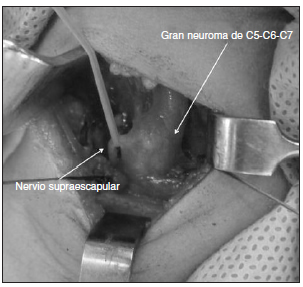

a. Sin SCBH: Este grupo de 4 pacientes tenía 4 patrones de lesión diferentes: rotura de C5 con gran neuroma que incluía todo el PB (Patrón 8), neuroma del tronco superior, avulsión de C7, C8 neuroma con continuidad eléctrica y D1 sana (Patrón 9), gran neuroma con C5 rota, C6 avulsionada, C7 y C8 rota, y D1 sana (Patrón 10), y neuroma del tronco superior con C6 avulsionada, y C5-C7-C8-D1 rotas (Patrón 11) (Fig. 3). Para reparar estas lesiones, se utilizó la combinación de neurólisis, reconstrucción con injerto nervioso, transferencia del nervio XIa al NS (2 casos), y transferencia de la raíz de C7 a C8 (1 caso).

Figura 3. Parálisis total del plexo braquial. Se observa rotura y neuroma del tronco superior y avulsiones de las raíces de C7-C8-D1.

b. Con SCBH: En este grupo, se incluyeron 11 pacientes y se hallaron 7 patrones de lesión diferentes, los más frecuentes fueron las roturas de las raíces altas con avulsión de las raíces bajas (Tabla 1). Las diferentes estrategias de reparación fueron la combinación de: resección del neuroma más reconstrucción con injerto, neurotizaciones extraplexuales XIa al NS, XIa al nervio musculocutáneo, nervios intercostales al nervio mediano, transferencia de C7 al tronco interno o C8. Las prioridades de reconstrucción fueron las siguientes: primero la función de la mano, luego, la función del codo y, por último, la del hombro.

Comparación entre el patrón clínico y los hallazgos intraoperatorios (Tabla 2): La exploración clínica orientó sobre la localización de las lesiones en la mayoría de los casos (85,2%). En 4 oportunidades, el compromiso clínico de la raíz de C7 no se correspondió con los hallazgos operatorios. La presencia de SCBH se correspondió con avulsión de la raíz de D1, en 10 de los 11 casos.

Tabla 2. Comparación entre hallazgos intraoperatorios y valoración clínica antes de la cirugía

Discusión

Las POPB han sido consideradas como una rara complicación del parto, pero en realidad, son frecuentes. No existen datos estadísticos de la Argentina que aporten la real incidencia en nuestro país. En países desarrollados, la incidencia en embarazos controlados puede alcanzar valores hasta del 4‰ de los nacidos vivos.4 Con técnicas modernas de obstetricia y prevención de los factores de riesgo (obesidad materna, diabetes materna, macrosomía fetal superior a 4 kg, desproporción cefalopelviana, multiparidad, antecedente de POPB), disminuyó al 2‰.7,8

En la exploración quirúrgica, la lesión que más se detecta es la de las raíces de C5-C6 extraforaminal, parcial o completa.4,8 Gilbert, en 436 casos operados, encontró patrones de lesión de C5-C6 en el 48% de los casos, de C5 a C7 en el 29% y de C5 a D1 en el 23%; en su gran mayoría, eran avulsiones bajas, en este último patrón.9

En este estudio, los patrones más frecuentes fueron los de PTPB, seguida de parálisis de C5-C6-C7. Las parálisis que involucran las raíces de C5-C6 fueron menos frecuentes. Creemos que esta diferencia obedece a que, en general, suelen derivarnos para el tratamiento quirúrgico solo los casos más graves con parálisis totales.

Como método de diagnóstico complementario, se recurre a la electromiografía y la resonancia nuclear magnética de alto campo del PB, para evaluar los forámenes en busca de mieloceles que indicarían avulsión de la raíz. En nuestros pacientes, no se realizaron debido a la dificultad de acceso al medio. Los tiempos de espera para estudios de alta complejidad en el ámbito de la salud pública se contraponen con la necesidad de una rápida reconstrucción quirúrgica. Estos estudios son muy útiles para la planificación preoperatoria, pero no son imprescindibles.

El compromiso de C7 fue sobrevalorado en la exploración clínica inicial. En los casos que C7 estaba lesionada, o estaba incluida en el neuroma, o rota o avulsionada. En 4 ocasiones, el compromiso clínico de C7 no se correspondía con los hallazgos quirúrgicos de una raíz sana de buen aspecto con respuesta a la estimulación eléctrica.

Este trabajo muestra que las PTPB presentan la mayor diversidad de lesiones. Igualmente, los patrones que más se repiten son los de roturas de las raíces altas con avulsiones de las raíces bajas. Esto puede explicarse, porque las raíces de C5, C6 y C7 están fuertemente unidas a la apófisis transversa superior por el ligamento transverso-radicular, entonces durante la elongación del PB, se produce la rotura de las raíces a nivel distal de esa fijación. Por el contrario, las raíces bajas carecen de esta unión y son más vulnerables, con la consecuente avulsión de la médula espinal. 10 El estiramiento excesivo en hiperextensión de la columna cervical produce estiramiento de la médula espinal, las raíces altas fuertemente fijadas a las apófisis transversas pueden avulsionarse con este mecanismo, como ocurre en los partos de presentación de nalga.

Las parálisis de C5-C6, en general, tienen buen pronóstico y recuperan bíceps antes de los 3 meses en el 60%-80% de los casos.11 En la actualidad, las indicaciones quirúrgicas son tema de discusión, pero hay consenso en realizar una cirugía temprana si hay síndrome de Horner.4 Al Quatan y cols. demuestran que este síndrome es un claro indicador de pobre recuperación espontánea, a diferencia de la parálisis de un hemidiafragma, que no es un importante factor indicador de recuperación.12,13

Gilbert propone la rápida exploración y reconstrucción microquirúrgica a los 3 meses de vida, si no se detecta recuperación del bíceps. Sostiene que la recuperación motora observada posterior a esa fecha tendrá resultados funcionales inferiores con secuelas mayores, y que los resultados de una microcirugía de PB posterior no son garantizados.6,13-15 Otros autores manifiestan que la evaluación solo del bíceps como factor pronóstico es insuficiente para determinar una cirugía, pues se observa recuperación espontánea con buena función del bíceps posterior a los 3 meses, en algunos pacientes. Proponen realizar la exploración microquirúrgica y la reconstrucción entre los 6 y 9 meses de vida, y no hay acuerdo sobre si se debe valorar solo el bíceps, los grupos musculares o la función global.4,5,8,16-18 En nuestro hospital, seguimos las indicaciones de Gilbert.13-15 No obstante, muchos pacientes de esta serie fueron atendidos, por primera vez, después de los 6 meses de vida y operados luego de la fecha de nuestra indicación. Tenemos la impresión subjetiva de que los pacientes operados tempranamente evolucionaron mejor que aquellos operados más tarde, lamentablemente el seguimiento breve y el número escaso de esta serie impiden tomar consideraciones objetivas. Observamos también que el tratamiento posoperatorio es mejor tolerado en los primeros meses de vida que en niños mayores, más móviles e inquietos. Otro importante punto es la familia; en ocasiones, hay una mínima recuperación motora que esperanza a los padres con una mejoría clínica que no es tal con respecto a una función global, y resulta difícil que comprendan la realidad de la situación. A su vez, en ciertas ocasiones, el cirujano debe tomar la decisión de sacrificar una función para mejorar otra, algo también difícil de aceptar e interpretar: que un grupo muscular que funciona, no funcionará después de la cirugía. Estas situaciones se comprenden mejor con la cirugía temprana.

Los hallazgos intraoperatorios en pacientes con POPB difieren de los de las parálisis del adulto, un neuroma en continuidad es la lesión más frecuente en niños, por lo general, producida en la unión de ambas raíces que forman el tronco superior. En esta serie, combinando los grupos de C5-C6 con los de C5-C6-C7, se detecta este patrón en el 50% de los casos. Evaluando todos los casos de la serie, la lesión de C5-C6 detectada más común es la rotura a nivel del tronco superior. En ciertas ocasiones, el NS formaba parte del neuroma, lo que obligaba a una disección intraneuroma para poder neurotizarlo con injerto nervioso o con el nervio XIa. En el XVII International Symposium on Brachial Plexus Surgery (NarakasMeeting), llevado a cabo en Lisboa, a partir de las presentaciones de Borrero y Elhadi (Borrero J. A Comparison in outcome between neurotization spinal accessory to suprascapular and grafting to suprascapular; Elhadi H. Comparing the functional outcomes following nerve grafting versus nerve transfers in restoration of shoulder function in neonatal brachial plexus palsy) fueron avaladas por consenso las conclusiones de Tse y cols.,19 quienes mostraron que no existen diferencias entre la neurotización extraplexual e intraplexual del NS. La importancia de esta notificación radica en que se puede optar por uno u otro método con similares resultados y se utilizará lo más conveniente en pos de la reconstrucción del plexo.

La reconstrucción del PB dependerá de la cantidad y calidad de las raíces que puedan ser injertadas. En pacientes con POPB, la prioridad es mejorar la mano, sobre todo la flexión de dedos y la movilidad del pulgar, luego priorizar la flexión del codo y, por último, la abducción y rotación externa del hombro.11,14,20 Es por eso que, en general, la recuperación del hombro es pobre en las lesiones totales, pues las mejores raíces son utilizadas para mejorar la función en el orden establecido antes. Las combinaciones de neurotizaciones extraplexuales e intraplexuales serán utilizadas, según el patrón de lesión encontrado.

En este estudio, no fueron objeto de análisis los resultados obtenidos con las diferentes técnicas de reconstrucción debido a que el seguimiento de esta serie es corto. De todas formas, una de las conclusiones preliminares del autor es que la curva de aprendizaje no es fácil, y que los resultados obtenidos están en directa relación proporcional con la experiencia del cirujano.

Conclusión

Este trabajo muestra que las lesiones del PB encuentran múltiples patrones de lesión que, a pesar de la información aportada por la clínica, la diversidad observada sobre todo en las PTPB es muy frecuente. El cirujano que se embarque en el tratamiento microquirúrgico del PB debe estar preparado para enfrentarse con diferentes situaciones y, por lo tanto, deberá conocer y manejar las diferentes alternativas de tratamiento descritas para poder brindar la mejor estrategia de reconstrucción al paciente.

1. Adler JB, Patterson RL Jr. Erb's palsy. Long-term results of treatment in eighty-eight cases. J Bone Joint Surg Am 1967;49:1052-64. [ Links ]

2. Al-Qattan MM, Clarke HM, Curtis CG. Klumpke´s birth palsy. Does it really exist? J Hand Surg Br 1995;20(1):19-23. [ Links ]

3. Narakas AO. Obstetrical brachial plexus injuries. In: Lamb DW (ed.). The Paralysed Hand. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1987, p. 116-35.

4. Hale HB, Bae DS,Waters PM. Current concepts in the management of brachial plexus birth palsy. J Hand Surg Am 2010;35(2):322-31.

5. Hoeksma AF,Wolf H, Oei SL. Obstetrical brachial plexus injuries: incidence, natural course and shoulder contracture. Clin Rehabil 2000;14:523-26. [ Links ]

6. Gilbert A, Khouri N, Carlioz H. Birth palsy of the brachial plexus: surgical exploration and attempted repair in 21 cases. Rev Chir Ortho Reparatrice Appar Mot 1991;66:33-42.

7. Firpo CA, Miranda H, Franzosi N. Secuela de las parálisis obstétricas del hombro. Rev Asoc Argent Ortop Traumatol 2010;75:236-43.

8. Marcus JR, Clarke HM. Management of obstetrical brachial plexus palsy. Evaluation, prognosis, and primary surgical treatment. Clin Plastic Surg 2003;30:289-306.

9. Gilbert A. Long-term evaluation of brachial plexus surgery in obstetrical palsy. Hand Clin 1995;11:583-94.

10. Zancolli EA, Cozzi EP. Nervios de la extremidad superior. II Plexo braquial (topografía funicular en las partes indivisas y aplicaciones quirúrgicas). In: Zancolli EA, Cozzi EP (eds.). Atlas de Anatomía Quirúrgica de la Mano. Buenos Aires y Madrid: Editorial Médica Panamericana; 1993, p. 652-60.

11. Gilbert A. III Obstetrical paralysis. Indication and strategy. In: Gilbert A (ed.). Brachial Plexus Injuries. London: Martin Dunitz; 2001, p. 205-10.

12. Al-Qattan MM, Clarke HM, Curtis CG. The prognostic value of concurrent frenic nerve palsy in newborn children with Erb´s palsy. J Hand Surg Br 1998;23:225.

13. Al-Qattan MM, Clarke HM, Curtis CG. The prognostic value of concurrent Horner´s syndrome in total obstetric brachial plexus injury. J Hand Surg Br 2000;25:166-7.

14. Gilbert A. Obstetrical paralysis. In: Tubiana R, Gilbert A (eds.). Tendon, Nerve and Other Disorders. London and New York: Taylor & Francis; 2005, p. 471-514.

15. Gilbert A, Brockman R, Carlioz H. Surgical treatment of brachial plexus palsy. Clin Orthop Relat Res 1991;264:39-47.

16. Clarke HM, Curtis CG. An approach to obstetrical brachial plexus injuries. Hand Clin 1995;11:563-80; discussion 580-81.

17. Waters PM. Comparison of the natural history, the outcome of microsurgical repair, and the outcome of operative reconstruction in brachial plexus birth palsy. J Bone Joint Surg Am 1999;81:649-59.

18. Zancolli EA, Zancolli ER Jr. Palliative surgical procedures in sequelae of obstetric palsy. Hand Clin 1988;4:643-69.

19. Tse R, Marcus JR, Curtis CG, Dupuis A, Clarke HM. Suprascapular nerve reconstruction in obstetrical brachial plexus palsy: spinal accessory nerve transfer versus C5 root grafting. Plast Reconstr Surg 201;127:2391-6.

20. El-Gammal TA, El-Sayed A, Kotb MM Ragheb YF, SalehWR, Elnakeeb RM, et al. Total obstetric brachial plexus palsy: results and strategy of microsurgical reconstruction. Microsurgery 2010;30:169-78.