Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

La zaranda de ideas

On-line version ISSN 1853-1296

Zaranda ideas vol.6 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jan./Dec. 2010

ARTÍCULO

Propuesta metodológica para el análisis descriptivo de vidrios "retocados" del noroeste de la provincia de Mendoza

Osvaldo Sironi*

*Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, Municipalidad de Mendoza. Osvaldo Sironi es egresado de la Licenciatura en Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Este trabajo se basa en su tesis de licenciatura defendida en Mayo de 2009. Actualmente es adscripto a la cátedra de Seminario Final (orientación arqueología) de la carrera de Antropología de la UNR y profesor titular de la cátedra"Antropología de la Salud" en el Instituto Universitario del Gran Rosario. E-mail: osvaldosironi@yahoo.com.ar

Recibido: marzo de 2010

Aceptado: octubre de 2010

RESUMEN

En este trabajo se presenta una propuesta metodológica para el análisis descriptivo de materiales de vidrio que presenten características de retocado y/o refuncionalización. Dicha propuesta surge en base a los escasos antecedentes regionales sobre el tema y a la necesidad de sistematizar criterios para el abordaje analítico descriptivo del registro vítreo del Noroeste de Mendoza. La intención de este trabajo es contribuir al conocimiento de los patrones de refuncionalización, confección y utilización de instrumentos de corte y/o raspado por grupos humanos del Noroeste de Mendoza, a través de los criterios desarrollados a tal fin.

Palabras claves: Noroeste de Mendoza; Arqueología Histórica; Recursos Vítreos; Criterios de Análisis Descriptivo; Experimentaciones

ABSTRACT

We present a methodological proposal for the descriptive analysis of glass materials that present retouched and / or reuse features. This proposal arises due to the few regional precedents of the topic and the need to systematize the criteria for the analytical description of the glassy record of the Northwest of Mendoza. The goal of this paper is the development of criteria to the knowledge of the reuse patterns, production and use of cutting-scraping instruments by human groups of Northwestern Mendoza.

Key words: Northwestern Mendoza; Historical Archaeology; Glassy Material; Criteria of Descriptive Analysis; Experimentations

INTRODUCCIÓN

Debido a recientes hallazgos en un sitio arqueológico histórico de precordillera del noroeste mendocino (Chiavazza y Prieto Olavarría 2008) en el que se recuperó material vítreo que presenta improntas presumiblemente vinculadas a tecnología de talla, y a la falta de información sobre análisis y descripción de instrumental vítreo del noroeste de Mendoza, es que decidimos llevar a cabo una sistematización de los escasos antecedentes de investigación acerca de vidrios"retocados" y/o"refuncionalizados".

Se procuró construir una propuesta metodológica para el estudio descriptivo de los materiales vítreos que presenten evidencias de talla para posibles funciones de corte y/o raspado acorde a las particularidades de nuestra región. Dicha propuesta surge a partir de los planteos teórico-metodológicos para los análisis de talla y/o retoque de instrumentos elaborados en materias líticas (Semenov 1981; Mansur 1983; Winchkler 2005) correspondientes a obsidiana (Aoyama 1989) y de los trabajos de investigación de arqueología histórica que presentan casos de vidrios retocados y/o refuncionalizados (Jackson 1991a, 1991b; Ramos 1997; Conte y Gómez Romero 2003; Ramos y Helfer 2004; Tapia et al. 2004; Sironi 2009). Asimismo, es de suma importancia tener en cuenta tanto los criterios de análisis correspondientes a los factores internos y/o externos posdepositacionales que actúan sobre el registro arqueológico vítreo, como así también los recursos brindados por la arqueología experimental, ya que cada ambiente y contexto arqueológico presenta un complicado conjunto de características que pueden llegar a modificar las ubicaciones espaciales de los objetos arqueológicos y, eventualmente, generar rasgos que suponemos tecnológicos (Ramos 1997; Ramos y Helfer 2004).

ANTECEDENTES

Estudios del material vítreo en la región

El estudio de los objetos arqueológicos vítreos en Mendoza fue, en su mayoría, de tipo descriptivo. Las investigaciones realizadas sobre esta temática corresponden al fuerte histórico de San Rafael (Lagiglia 1983) y al Cabildo de la ciudad de Mendoza (Bárcena y Schávelzon 1991), como así también la excavación de un basurero de una casa colonial emplazada en el área fundacional (Chiavazza y Tamiozzo 2002). Estos trabajos permitieron reconocer tipologías y cronologías.

Hasta el momento, contamos con cuatro trabajos analíticos con metodologías más específicas que toman a los materiales arqueológicos vítreos de manera particular, aplicando ciertas variables de análisis que atienden a las cualidades propias que presentan estos materiales, a través de un desarrollo y una aplicación metodológica más minuciosa y sistemática que la simple observación descriptiva. El primero de los cuatro estudios analíticos fue realizado en un sitio de explotación minera en precordillera, caracterizando tipológica y cronológicamente los materiales hallados, aunque no se explicitan las metodologías aplicadas a esa determinación (Durán et al. 2002). El segundo trabajo consistió en la aplicación de una metodología más precisa para los objetos arqueológicos vítreos provenientes de las Ruinas de San Francisco emplazada en el Área Fundacional (García y Quiroga 2002). El tercero analizó la utilización y aplicación de criterios específicos de análisis para los vidrios arqueológicos procedentes de las excavaciones en el predio mercedario de la ciudad de Mendoza, y brindó información acerca de preferencias de consumo y patrones de uso-descarte de los vidrios en el sitio eclesiástico La Merced (García 2005). El último trabajo detalló los análisis realizados sobre los objetos arqueológicos vítreos provenientes del emplazamiento minero Los Hornillos (LHEM). El objetivo principal fue determinar la tipología, la cronología y la función del registro vítreo para determinar conductas de consumo, como así también la refuncionalización de fragmentos vítreos como posibles artefactos de raspado y/o corte (Sironi 2009).

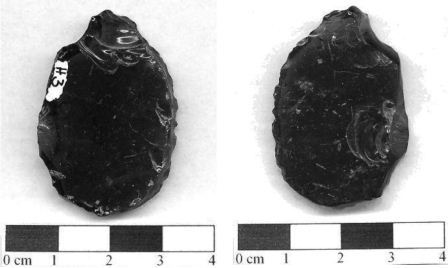

Figura 1

Figura 2

Estudios sobre talla vítrea

Según Conte y Gómez Romero (2003), existen registros arqueológicos y etnohistóricos entre aborígenes de America, África y Australia, que hacen mención a la reproducción de algunos instrumentos que ya conocían y manufacturaban con soportes líticos (puntas de flechas y raspadores), utilizando como materia prima el vidrio (Lothrop 1928; Cooper 1963; Gusinde 1986; Knoblock y Vanderpot 1997 citados en Conte y Gómez Romero 2003).

Entre los estudios sobre talla vítrea con metodologías líticas se encuentran dos trabajos de Donald Jackson (1991). El autor analizó un conjunto de raspadores de vidrio a través de las características morfo-tipológicas, la forma de elaboración, y la función y uso de estos instrumentos utilizados por los Aónikenk de Dinamarquero en la Provincia de Magallanes (Chile) (Jackson 1991a). En el otro trabajo del autor se describió un conjunto de raspadores e instrumentos de uso corte-desgaste elaborados sobre vidrio provenientes de la Costa de Bahía Santiago, Estrecho de Magallanes (Chile), interpretando una coexistencia entre indígenas y colonos hacia finales del siglo XIX (Jackson 1991b).

Los trabajos de Shaeffer (1961), Clark (1981), Wilkie (1996) y Silva Macedo (1997) utilizaron la presencia de retoque como indicador de un uso seguro. En el escrito de Wilkie (1996) se distinguieron dos grupos de artefactos en vidrio: los no retocados (utilizados como cuchillos) y los retocados (usados como raederas/raspadores). El estudio de Clark (1981), quien diseñó un trabajo experimental en el que raspó madera durante 20 minutos y comparó los resultados con fragmentos de vidrio de un sitio histórico, también hace referencia a la clasificación de fragmentos de vidrio como utilizados o no utilizados.

En Argentina, los estudios y análisis correspondientes a tallas en vidrio y objetos vítreos refuncionalizados son escasos. Los ejemplos más relevantes son los realizados por Ramos (1997), Conte y Gómez Romero (2003), Tapia et al. (2004) y Ramos y Helfer (2004).

Mariano Ramos (1997) realizó un estudio en el Fortín Miñana en el Partido de Azul (Buenos Aires) acerca de las tallas en vidrio que grupos aborígenes habían realizado, reutilizando el material vítreo como materia prima (Ramos 1997). El trabajo de Conte y Gómez Romero (2003) tuvo como objetivo analizar microscópicamente los fragmentos de vidrio con presencia de filos"retocados" y compararlos con fragmentos vítreos obtenidos experimentalmente por fractura, pisoteo, retoque intencional y uso. Tapia et al. (2004) dedujeron, a partir de los materiales de vidrio encontrados en un sitio Ranquel (La Pampa), que los habitantes de esa región no reutilizaron los elementos vítreos como materia prima ni realizaron tallas de vidrio, pero sí consumieron y descartaron productos de alimentos y bebidas alcohólicas provenientes de las campañas militares del siglo XIX realizadas por Juan Manuel de Rosas y Julio Argentino Roca (Tapia et al. 2004). El estudio específico de estos autores consistió en el análisis de composición química de la pasta, aspectos funcionales y morfológicos de los fragmentos, relaciones cronológicas con material asociado al contexto y contrastación de resultados con documentación fotográfica y escrita. Por su parte, Ramos y Helfer (2004) detallaron los distintos análisis tecnológicos, observaciones y comparaciones llevadas a cabo sobre las fracturas de vidrio en muestras obtenidas experimentalmente y en registros arqueológicos provenientes de tres contextos diferentes (Ramos y Helfer 2004).

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO VíTREO

Los seres humanos, durante el transcurso del tiempo y de diversos modos, han logrado adaptarse a su medio ambiente, y de él han obtenido los insumos necesarios para su subsistencia diaria. Sin embargo, la carencia de ciertos recursos dentro de su entorno, como así también las condiciones laborales y sociales en las que se han desenvuelto los grupos humanos, los obligó a crear mecanismos necesarios para satisfacer sus necesidades por medio del intercambio con poblaciones de otras regiones o a través de la búsqueda de recursos alternos. La denominada Revolución Industrial del siglo XVIII y su posterior versión de fines del XIX incorporaron, por intermedio de las potencias económicas capitalistas de la época, bienes y objetos particulares, como así también ritmos y modos de distribución del mercado de consumo.

Uno de estos recursos, ampliamente utilizado y distribuido en el Noroeste de Mendoza principalmente durante todo el siglo XIX y comienzos del siglo XX, fue el vidrio. Dicha materia prima fue utilizada para la fabricación de recipientes de diversos productos (bebidas, alimentos, productos medicinales, etc.); así como también para confeccionar herramientas de uso doméstico a partir de los desechos y de los fragmentos descartados de esos mismos contenedores (Jackson 1991a, 1991b; Ramos 1997; Sironi 2009). Asimismo, fue considerado como un bien comercial intercambiado regionalmente y convertido en un objeto de status social (e.g. en el uso de copas y ornamentos).

Los fragmentos de vidrio son uno de los materiales más frecuentes de encontrar en el registro arqueológico histórico debido a su perdurabilidad y permiten, a través de su estudio, establecer diversas características tipológicas, morfológicas y funcionales de dicho registro. Los objetos de vidrio hallados en las excavaciones arqueológicas pueden ser utilizados como indicadores temporales que nos facilitan la datación relativa de los contextos arqueológicos. Esto se debe a que la variación en las técnicas utilizadas para la elaboración de piezas vítreas deja huellas que nos permiten establecer aproximadamente la época en las que fueron manufacturadas. El análisis de las diferentes variables nos facilita identificar cronologías, origen, usos y cuantificar su incidencia en los diferentes tipos representados.

Los artefactos e instrumentos vítreos tienen un enorme valor arqueológico, ya que estos nos pueden dar claves de estructuras tecnológicas, sociales y económicas de los grupos humanos de tiempos históricos. La manufactura de herramientas de vidrio es un proceso de diferentes secuencias de selección y reducción de la materia prima vítrea que da como resultado distintos tipos de herramientas y desechos. Por lo tanto, el análisis tipológico y funcional de los productos y desechos que genera la reducción vítrea daría una luz sobre algunos aspectos del comportamiento de las diversas poblaciones que habitaron el Noroeste de Mendoza.

GENERALIDADES DE LOS VIDRIOS INDUSTRIALES Y VOLCÁNICOS

Antes de explicar el porqué de la importancia y la necesidad de realizar un marco metodológico para analizar los fragmentos de vidrio con características de retocado y/o refuncionalización, es necesario mencionar algunas generalidades de los vidrios industriales y los vidrios volcánicos, ya que ambas variedades comparten características en su composición.

El vidrio (sustancia amorfa e inorgánica) se origina a partir de la fusión y fundición de: sílice (SiO2) en un 70 a 73%; óxido de sodio (NA2O) y óxido de potasio (K2O) en un 13 a 15%; óxido de calcio (CaO) en un 8 a 13 %; y otros componentes secundarios. Las propiedades del vidrio común se caracterizan por la densidad a temperatura ambiente (2,5 g/cm3), la dureza superficial -resistencia al ser rayado- (6,5 en la escala de Mohs) y el peso específico [(entre 2,5 g/cm3 y 2,62 g/cm3 -en casos de vidrio de botella y ventana - Enciclopedia Britannica Deluxe 2008].

La composición del vidrio producto de la industrialización, es diferente a la de las rocas ya que carece de estructura cristalina (Mari 1982; Fernández Navarro 1985). En palabras de Mari (1982),"...los vidrios son materiales sólidos que se obtienen por enfriamiento rápido de una masa fundida, impidiendo su cristalización..." (Mari 1982:8). La producción del material vítreo, a través del paso del tiempo, fue produciendo cambios en su tecnología que modificaron sus características y su comportamiento (Traversa et al. 2002). El 90% de la fabricación de vidrio se basa en los denominados"vidrios sodo-cálcicos", que son usados"para vidrios planos, objetos prensados y soplados y otros tipos de productos para los que no se requiere una alta durabilidad química ni una alta resistencia al calor" (Traversa et al. 2002:609).

La durabilidad del vidrio industrial está condicionada por los valores de pH, ya sean ácidos o alcalinos. Tanto en suelos con pH alto como bajo la meteorización en los vidrios es alta, mientras que en suelos con pH neutro, el grado de corrosión es menor (Purdy y Clark 1987). Respecto a la problemática de la corrosión del material vítreo, que produce una pátina característica (capa superficial), autores como Sanford (1975) afirman que"...los vidrios que fueron debilitados por la remoción de colorantes o modificados debido a que éstos se encuentran enterrados en un medio ácido o alcalino, se tornarán frágiles, quebradizos y delicados..." (Sanford 1975:60). Según Traversa et al. (2002), el vidrio sufre diversos procesos de deterioro,"...debido a las características de constitución y/o a la composición química del material. Pueden presentar, entonces, cambio de coloración, escamado más o menos intenso y llegar, en casos extremos, a la pulverización" (Traversa et al. 2002:608). De acuerdo con estos autores estas causas internas de degradación se deben al contacto que tienen los materiales vítreos con medios corrosivos y las causas externas están relacionadas con el grado de humedad sumadas a las características agresivas que circundan en el medio ambiente. Asimismo Lorrain (1968) afirma que"...el grado de patinado depende de la composición química del vidrio y de las condiciones ambientales a las cuales el objeto de vidrio esté expuesto (suelo, agua, aire, sol, etc.)" (Lorrain 1968:43).

Por otra parte, el vidrio volcánico es el producto amorfo de magma que se enfría rápidamente. La obsidiana, desde el punto de vista geológico, es una roca ígnea extrusiva o volcánica formada por el brusco enfriamiento de lavas riolíticas (alto contenido de sílice). El descenso abrupto de la temperatura de ese tipo de lavas provoca que no se formen estructuras interatómicas bien definidas (estructura atómica desordenada e inestable), es decir, no se forman cristales y por esta razón se denominan mineraloides (sustancia natural inorgánica y amorfa). En consecuencia, la obsidiana es considerada como un vidrio volcánico (Ortega 1989). Este vidrio volcánico posee una composición química de silicatos alumínicos yóxidos sílicos (80% aproximadamente) y presentan las siguientes propiedades generales: densidad (valor medio se acerca a 2,35 g/cm3), dureza (6 en la escala de Mohs) y peso específico (2,6 g/cm3) (Enciclopedia Britannica Deluxe 2008).

Como se observa en los valores presentados, existen semejanzas en las propiedades generales entre los vidrios volcánicos (obsidiana) y los industriales (vidrios comunes). Planteadas estas propiedades, consideramos pertinente adaptar, aplicar y modificar las variables planteadas por varios autores (Semenov 1981; Mansur 1983; Winchkler 2005) para los análisis de talla y/o retoque de materiales líticos, con el fin de realizar el estudio descriptivo (observación macroscópica) de los registros arqueológicos vítreos que presenten improntas tecnológicas vinculadas al proceso de confección de instrumentos de trabajo.

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE FRAGMENTOS RETOCADOS Y/O REFUNCIONALIZADOS

La importancia que tiene el análisis de los fragmentos de vidrio retocados se debe a que dicho registro arqueológico presenta huellas y/o marcas de retoques que aparentarían cumplir una función instrumental. En cuanto a la metodología aplicada para los análisis tipológicos, morfológicos y funcionales de los objetos arqueológicos vítreos refuncionalizados o con presencia de talla en su composición, utilizaremos las variables de los autores mencionados anteriormente. Este tipo de análisis se divide en tres etapas: análisis general, caracterización de los filos y caracterización del retoque.

La etapa de análisis general contempla un estudio sistemático de todos y cada uno de los fragmentos recuperados que presenten evidencias de talla en su composición. Este primer acercamiento a los materiales, inspirado en los planteos de Aoyama (1989) y García (2005), nos brinda información generalizada de los fragmentos y objetos en el momento de su cuantificación, ya que nos permite identificar características tecnológicas y morfológicas que se tuvieron en cuenta a la hora de seleccionar los fragmentos para ser refuncionalizados y/o retocados. El análisis morfológico y descriptivo de los artefactos consistirá, en un primer momento, en la observación macroscópica, es decir, a simple vista o con poco aumento en una lupa binocular (10X).

Categorías propuestas para el análisis

Análisis general

- Sitio: procedencia del material a nivel regional (e.g. LHEM).

- Sector: procedencia del material a nivel particular (e.g. Habitación 5).

- Cuadrícula: subdivisiones de las excavaciones (e.g. Sondeo 1).

- Extracción: indica los niveles de la excavación (e.g. Nivel 2, de 5 a 10cm).

- Sigla: nos permite acceder a la cuantificación del registro (e.g. H17).

- Tipo Genérico: se clasificaron los vidrios en planos, recipientes u otro tipo de objetos.

- Medidas y Espesor: se toman las medidas del largo, ancho y espesor de la pieza. El eje de orientación que utilizamos para los fragmentos retocados es el morfológico (selección arbitraria del eje de mayor longitud por el perpendicular en el sector de mayor ancho). Las medidas contribuyen a tener una idea aproximada de la fragmentariedad del registro ocasionada por el descarte y los procesos posdepositacionales sufridos posteriormente. Es importante señalar que las dimensiones que presentan las"materias primas" vítreas seleccionadas, inciden fuertemente en el artesano tallador al momento de confeccionar el tipo, diseño y dimensión del instrumento de trabajo deseado (Ramos y Helfer 2004).

- Color, Translucidez y Tono: el color nos determina el tipo de recipiente, ya que actúa como indicador tipológico y funcional. Según Schávelzon (1991), los frascos marrones y azules eran utilizados para contener fármacos. El color también nos define si son productos locales o importados a través del tipo de mineral utilizado para lograr colores específicos (Schávelzon 1991). Como atributos descriptivos se añade si es translúcido u opaco, como así también el tono para determinar si es claro u oscuro.

- Estado de Rodamiento: se reconoce por el filo de los bordes, si son cortantes o están rodados. Este estado puede ser producido por agentes naturales o antrópicos luego de su descarte, o por posibles evidencias de retoque y/o refuncionalización.

- Marcas y Huellas Posdepositacionales: el estudio de las marcas y huellas posdepositacionales, junto con el estado de rodamiento, permiten comprender los agentes que actúan sobre el registro vítreo, y así poder discernir rasgos que suponemos tecnológicos. Estas huellas se clasifican en: líneas (raspaduras y/o rayas); exfoliado (desprendimiento de láminas de vidrio de la superficie); trizaduras lineales; tornasolado -instancia previa a la exfoliación- (luminosidad azul violácea que refleja la superficie de los objetos a la luz); craquelado (trizaduras no lineales por estallido del vidrio); termoturbación (alteraciones recibidas por cercanía a fuentes de calor); meteorizado (superficie del vidrio con asperezas, perceptible al tacto); adherencias (sustancias aglutinadas a la superficie del objeto, e.g. óxido, cemento, etc.).

- Recipiente Tipo (Forma base): se determina y define el tipo de objeto (e.g. vaso, botella de vino, frasco medicinal, etc.) que fue seleccionado para confeccionar instrumentos vítreos para deducir las preferencias de"materias primas". Debemos tener en cuenta el tipo de recipiente de vidrio y los diferentes sectores (partes presentes del recipiente) que lo componen, ya que estas características pueden condicionar aspectos tecno-tipológicos al momento de desarrollar tal o cual objeto.

- Parte presente del recipiente: se especifica qué parte del objeto (e.g. base, cuerpo, pico, etc.) fue seleccionada para su reutilización.

- Estado Fragmentario: indica si el"instrumento" está completo o incompleto, y si es posible remontarlo y/o ensamblarlo para reconstruir la pieza.

- Uso: el tipo de recipiente y su función ayudan a establecer tendencias de consumo y evidencian el patrón de uso-descarte. Esta variable se asocia con la variable Recipiente Tipo. Los objetos vítreos se clasifican en: comercial (botellas de todo tipo); productivo (frascos en general, medicinales y cosméticos, etc.); consumo (vasos, tazas, platos, etc.) y cierre (ventanas).

- Cronología Relativa (en siglos): es importante conocer, aproximadamente, el momento de fabricación del objeto de vidrio, ya que de acuerdo a esta situación el recipiente posee determinada calidad en la sustancia y presenta formas más definidas, precisas o acabadas. Por lo tanto, el artesano debería adaptarse no solamente a la materia prima elegida, sino también a las dimensiones y formas que ofrece la sustancia elegida para la realización de los instrumentos, como a la calidad y homogeneidad de la pasta de esa materia prima (Ramos y Helfer 2004).

- Marcas de Fabricación: se describen las marcas dejadas por la elaboración de la pieza (si hay presencia o ausencia de marcas de molde, diferencias dimensionales en paredes, impurezas y alvéolos de aire en la pasta, etc.). Debemos tener en cuenta las características particulares de la manufacturación de objetos vítreos, ya que nos permitirían, en principio, suponer ciertas maneras especiales de actuar sobre el material por parte del artesano tallador, que podríamos entender como condicionamientos (Ramos y Helfer 2004).

- Observaciones: la anotación de cualquier rasgo que no se encuentre incluido dentro de las categorías o variables. Puede ser una característica del artefacto que deba ser tomada en cuenta para el análisis o interpretación de los resultados.

Como nuestro principal punto de interés se centrará en los análisis e interpretaciones funcionales, es sumamente útil contar con datos correspondientes a las características de los filos y los retoques que presentan los conjuntos artefactuales vítreos con improntas tecnológicas de talla y/o refuncionalización. Sólo después de haber completado el estudio tipológico y técnico del material se procederá a efectuar las interpretaciones sociales y económicas de las poblaciones humanas.

Caracterización de los filos

En este tipo de análisis, tendremos en cuenta los diferentes tipos de filos que presentan los materiales catalogados como"instrumentos". Según Mansur (1983), el filo"...se define como todo borde potencialmente activo (susceptible de ser retocado o utilizado)..." (Mansur 1983:15). Consideraremos las siguientes categorías:

- Localización (de acuerdo a coordenadas): se refiere a la posición que ocupa el filo.

- Forma Primaria: es una forma de describir el contorno del borde retocado (normal regular, normal irregular, filo natural).

- Ángulo Sección Transversal (Ángulo del Filo): se mide el ángulo formado por el filo según las siguientes categorías: menor a 45º (corte, agudo); entre 45º y 65º (semi-abrupto, raedera); mayor a 65º (abrupto, raspador).

- Delineación: es otra forma de describir el contorno del borde retocado. Las categorías son: rectilíneo o recto, convexo, cóncavo, cóncavo-convexo, semicircular o circular.

- Extensión del Filo: se refiere a las proporciones de los lascados en relación a las caras de la pieza retocada (restringido, corto, largo, extendido y perimetral).

- Rastros Complementarios: estos análisis nos permitan observar las características de uso que se le dieron al artefacto a partir de la presencia de las siguientes categorías de análisis: microlascados aislados o melladuras (1 a 2 mm), ultramicrolascados (menores a 1 mm), muescas pequeñas, astilladuras, microastilladuras, marcas de percusión (aislados).

Caracterización del retoque

Siguiendo a Mansur (1983), el retoque de una pieza vítrea sería la modificación parcial, por medio de la talla (por percusión o por presión) de uno o varios bordes de fragmentos desechados con la intención de fabricar instrumentos de corte y/o raspado. En donde:

- Morfología: se refiere básicamente a la forma de los negativos de lascados. Las categorías son: escamoso, escalonado, paralelo o sub-paralelo.

- Posición: alude a la posición (unifacial o bifacial) que ocupa el retoque respecto a los lascados.

- Distribución: significa cómo se reparten los retoques a lo largo de un borde. Esta distribución se puede presentar de la siguiente manera: discontinuo, continuo o parcial.

Siguiendo con los lineamientos de García (2005), este tipo de propuesta metodológica es original para los estudios realizados en la provincia, ya que no se han tenido en cuenta hasta el momento todas estas dimensiones en el análisis de vidrios, tanto para los utilizados para determinar"formas" (García 2005), cronologías y tipos de recipientes, como así también para las variables aplicadas en los fragmentos retocados y/o refuncionalizados.

Arqueología experimental y análisis microscópicos

Diagnosticar el uso de fragmentos de vidrio"retocados" puede resultar complicado, ya que las alteraciones posdepositacionales pueden confundir y/o enmascarar los rastros de uso. Los análisis microscópicos de los conjuntos artefactuales vítreos, disponiendo de los recursos necesarios (e.g. lupa binocular -hasta 90X- y microscopio metalográfico -entre 100X y 500X-), nos permitirán identificar tanto los rastros y micro-rastros de uso (a saber, estriaciones agrupadas y orientadas, redondeamientos y micropulidos sobre bordes, etc.) como así también las mencionadas alteraciones posdepositacionales que producen diversas improntas sobre los fragmentos de vidrio. Las presiones y movimientos del sedimento, las condiciones ambientales (principalmente la humedad y la acidez o alcalinidad de los suelos), la composición química de los vidrios, el deterioro superficial y los puntos defectuosos de la superficie vítrea son manifestaciones a tener en cuenta en este tipo de estudios, ya que dichas variables contribuyen a generar posibilidades de fracturas y/o microfisuras posteriores a su depositación (Conte y Gómez Romero 2003; Ramos y Helfer 2004).

De este modo, proponemos realizar una segunda etapa de análisis que consistirá en: a) someter el registro arqueológico vítreo analizado en la primera etapa (observación macroscópica) a estudios microscópicos y b) realizar un plan de pruebas experimentales (recolección de vidrios actuales en diversos lugares, fractura y pisoteo, retoque intencional y uso) con materias primas vítreas para obtener muestras comparativas confiables, que luego sean comparadas con aquellos objetos que son hallados en contextos arqueológicos.

El objetivo de estas experimentaciones es"...aislar tipos de fracturas que eventualmente no respondieran a gestos tecnológicos precisos o procesos de confección debidamente identificados" (Ramos y Helfer 2004:246). Este plan de pruebas experimentales se clasifica como exploratoria (Conte y Gómez Romero 2003), ya que la intención de estos recursos experimentales es"observar si los rastros de uso que se forman sobre los vidrios son representativos de las distintas materias trabajadas y si éstos pueden ser reconocibles en los materiales arqueológicos" (Conte y Gómez Romero 2003:115).

Para comprobar los aspectos relativos a la explicación de la presencia de una serie de negativos de extracciones ("retoques") en algunos de los fragmentos de vidrio, es necesario, a modo comparativo: utilizar fragmentos de vidrio actuales y realizar retoques sobre los bordes para producir negativos de lascados; fracturar botellas para someterlas a un proceso de pisoteo; usar fragmentos de botellas, frascos y vidrios de ventana (retocados o no) para raspar pieles secas y diversos tipos de madera (fresca y seca), con el fin de observar cómo se forman los distintos macro y micro-rastros de uso y poderlos reconocer en los materiales arqueológicos (si es que estos fueron utilizados).

Según los estudios experimentales realizados por Conte y Gómez Romero (2003), los fragmentos de vidrio actuales recogidos en diversos lugares podrían confundirse con melladuras producidas por el uso o el retocado intencional, ya que pueden presentar bordes con negativos de extracciones (tipo retoque), pátinas, abrasiones, estrías, redondeamientos de filos, etc. Los rastros que podrían registrarse en vidrios con experimentaciones en fractura y pisoteo son: estrías; abrasiones; resquebrajaduras y fracturaciones junto a los bordes; ondas de expansión de fracturas en laterales; lancetas indicando la dirección de la fractura y melladuras. En cuanto a los rastros tecnológicos que podrían registrarse tras la percusión de un borde de un vidrio son: estrías; abrasiones (de diversas formas, anchuras y profundidad); resquebrajaduras junto al borde y formación de"conos de Hertzen" en puntos de impacto (Conte y Gómez Romero 2003).

La cantidad y tamaño de las melladuras que se producen en los bordes del vidrio, consecuencia de acciones como raspar y/o raer,"dependen de la dureza del material trabajado, del tiempo de uso, de la presión ejercida durante el trabajo y del ángulo del filo utilizado" (Conte y Gómez Romero 2003:115). Según las experimentaciones que realizaron los autores, los micro-rastros de uso debidos a las acciones de raspar/raer en madera que podrían presentarse son: melladuras abruptas y de formas variadas (trapezoidales, semicirculares, etc.) tanto en la cara de contacto como en la cara contraria; mellamientos en bordes utilizados; redondeamientos con micropulidos; surcos y estrías de diversas formas y dimensiones (anchas, cortas, profundas, fondos oscuros, etc.) con orientaciones determinadas. Asimismo, los micro-rastros experimentales debidos al raspado de piel seca podrían presentarse en: estrías en cara de contacto; redondeamientos de filos con micropulidos; melladuras; micro-melladuras; y estrías tanto con orientación indefinida como determinada (Conte y Gómez Romero 2003).

A partir de los planteos formulados (Semenov 1981; Mansur 1983; Conte y Gómez Romero 2003; Ramos y Helfer 2004; Winchkler 2005) los fragmentos de vidrio con negativos de extracciones (tipo"retoque") deben presentar regularidad en las dimensiones y continuidad en las improntas. Estos fragmentos, analizados microscópicamente, se complementan y coinciden con algunas de las variables propuestas en las caracterizaciones de los filos y los retoques de las observaciones macroscópicas. Las categorías de análisis a considerar en un proceso de confección o retoque de artefactos son:

- Rastros y/o micro-rastros de uso: se indica si hay ausencia o presencia de los rastros característicos de uso. Estos rastros se clasifican en: 1- melladuras (1 a 2 mm), 2- micro-melladuras (menores a 1 mm), 3- estrías, 4- surcos, 5- resquebrajaduras, 6- fracturas, 7- abrasiones, 8- pátinas, 9- no presenta.

- Rastros y/o micro-rastros de percusión: hacen referencia a los rasgos tecnológicos que presentan negativos de lascados: 1- ondas de expansión, 2- formación de conos de Hertzen, 3- lancetas indicando la dirección de fractura, 4- estrías, 5- abrasiones, 6- no presenta.

- Distribución: se refiere a cómo se reparten los rastros de uso. Esta distribución se puede presentar de la siguiente manera: 1- regular, 2- irregular.

- Extensión: alude a las proporciones de los rastros de uso en relación a los negativos de extracciones: 1- continuo, 2- discontinuo, 3- parcial.

- Orientación de los rastros de uso: este análisis nos indica la trayectoria que se atribuye a un uso en relación con la línea del filo. La orientación de los lascados, respecto del eje morfológico, se define de modo: 1- transversal, 2- oblicua.

- Cara que recibe la presión ejercida durante el trabajo: 1- cara de contacto, 2- cara contraria.

- Melladuras y/o micro-melladuras: en caso de presencia de estos rasgos se describirán sus formas (1- trapezoidal, 2- semicircular, 3- triangular, 4- escaleriforme, 5- escamoso), sus ubicaciones (I- yuxtapuesta, II- superpuesta) y sus terminaciones (a- plana, b- abrupta).

- Estrías y/o surcos: si se observan rastros se estudiarán sus formas, anchuras, profundidades, fondos y ubicaciones. Las estrías y/o surcos se clasifican en: 1- cortos, 2- largos, 3- anchos, 4- angostos, 5- profundos, 6- superficiales, 7- fondo claro (o liso), 8- fondo oscuro (o rugoso), 9- paralelas al filo, 10- oblicuas al filo.

- Micropulidos y/o redondeamientos de filos: se indica si hay ausencia o presencia (1- presenta, 2- no presenta) del brillo específico (micropulido) que caracterizan los usos de los bordes, principalmente en acciones de raspar/raer. El grado de redondeamiento del filo depende de la dureza y del estado del material vítreo, del tiempo de utilización, de la presión ejercida durante el uso y del tipo de trabajo que se realice con el instrumento vítreo (Conte y Gómez Romero 2003). En caso de presentar redondeamientos de filo se indicarán: el grado -sólo puede determinarse por el simple contacto manual, es decir, de modo subjetivo- (Winchkler 2005): a- alto, b- medio, c- bajo; y la extensión del redondeamiento en el filo: I- completo, II- parcial.

- Observaciones: la anotación de cualquier rasgo que no se encuentre incluido dentro de las categorías o variables. Puede ser una característica del artefacto que deba ser tomada en cuenta para el análisis o interpretación de los resultados.

CONSIDERACIONES GENERALES

No todos los fragmentos de vidrio recuperados en excavaciones arqueológicas que presenten negativos de extracciones (sean continuos o discontinuos, abruptos o planos, han mostrado que se pueden producir, en los bordes de los fragmentos de vidrio, unos levantamientos que son susceptibles de ser confundidos con un retoque intencional y/o con los producidos por el uso.

De este modo, creemos que el detalle de cada una de las categorías y sus variables que hemos presentado para el análisis descriptivo de los fragmentos retocados y/o refuncionalizados, nos permitirán afinar las escalas de análisis para determinar si las características del filo y/o del retoque son instrumentos confeccionados por grupos humanos o simplemente agentes posdepositacionales que afectan al registro arqueológico vítreo. Esta determinación se logrará a partir de la observación microscópica (Semenov 1981; Conte y Gómez Romero 2003) de los fragmentos que son considerados instrumentos.

Sin embargo, se debe proceder cautelosamente, ya que los análisis microscópicos, en algunos casos, pueden ser interrumpidos por las alteraciones posdepositacionales (por presiones y movimientos de sedimento, etc.) que presenten los registros arqueológicos. Según Conte y Gómez Romero (2003), estas alteraciones producen numerosas estriaciones y abrasiones en la superficie de los objetos vítreos que le confieren un aspecto de corrosión, por lo que no podríamos identificar con claridad los rastros de uso y, por ende, asegurar su utilización como instrumento de trabajo -raspadores, etc.-.

En definitiva, consideramos que este tipo de estudios y experimentos pueden aportar información sobre aspectos relacionados con los diferentes procesos de cambio producidos en los objetos arqueológicos al transcurrir un período de depositación (estudios tafonómicos), y asimismo contribuir al conocimiento de los patrones de refuncionalización, confección y utilización de instrumentos de trabajo en el Noroeste de Mendoza.

CRITERIOS DE ANÁLISIS PARA CLASIFICACIÓN DE FILOS Y RETOQUES EN VIDRIOS (OBSERVACIÓN MACROSCÓPICA) (siguiendo a Aoyama 1989 y García 2005)

- Procedencia: (Sitio, Sector, Cuadrícula, Extracción, Sigla).

- Tipo Genérico: 0-indeterminado, 1- planos, 2- recipientes, 3- otros.

- Color: 1- transparente, 2- verde, 3- marrón, 4- azul, 5- negro.

- Translucidez: 1- translúcido, 2- no translúcido.

- Tono: 1- claro, 2- oscuro.

- Estado de rodamiento: 1- no rodado, 2- rodado (se manifiesta por los filos redondeados, estrías y marcas).

- Huellas postdepositacionales: 1- craquelado, 2- líneas, 3- estrías, 4- trizado, 5- tornasolado, 6- termoturbación, 7- meteorizado, 8- exfoliado, 9- adherencias.

- Recipiente tipo (forma base): 0- indeterminado, 1- botella, 2- ventana, 3- frasco en gral. (no determinado), 4- frasco medicinal, 5- otros (conserva, alimenticios, etc.), 6- damajuana.

- Parte: 0- indeterminado, 1- cuerpo, 2- base, 3- pico, 4- borde, 5- cuello, 6- hombro, 7- decantador, 8- tapa.

- Estado fragmentario: 1- completo, 2- incompleto.

- Uso: 0- indeterminado, 1- comercial, 2- productivo, 3- consumo, 4- cierre.

- Cronología relativa (en siglos): 1- XVIII, 2- XVIII-XIX, 3- XIX, 4- XIX-XX, 5- XX.

- Marcas de fabricación: 1- presenta marcas de fabricación (burbujas, marca de molde, etc.), 2- no presenta marcas de fabricación. En caso de presentar marcas, realizar su respectiva descripción.

El eje de orientación de los fragmentos retocados es siempre el morfológico (largo natural de la pieza por ancho natural de la pieza, más espesor).

1- CARACTERIZACIÓN DE LOS FILOS (siguiendo a Mansur 1983).

1.1 - Localización (de acuerdo a coordenadas)

Gráfico 1

1.2 - Forma primaria: 1- normal regular, 2- normal irregular, 3- natural.

1.3 - Ángulo sección transversal (ángulo del filo): 1- menor a 45º (corte, agudo), 2- entre 45º y 65º (semi-abrupto, raedera), 3- mayor a 65º (abrupto, raspado).

1.4 - Delineación: 1-rectilíneo o recto, 2- convexo, 3- cóncavo, 4- cóncavo-convexo, 5- semicircular, 6- circular.

1.5 - Extensión del filo: 1- restringido, 2- corto, 3- largo, 4- extendido, 5- perimetral.

1.6 - Rastros complementarios: 1- microlascados aislados o melladuras (1 a 2 mm), 2- ultramicrolascados (menores 1 mm), 3- muescas pequeñas, 4- astilladuras, 5- microastilladuras, 6-marcas de percusión (aislados).

2- CARACTERIZACIÓN DEL RETOQUE (siguiendo a Mansur 1983)

2.1 - Morfología: 1- escamoso, 2- escaleriforme 3- sub-paralelo, 4- paralelo.

2.2 - Posición: 1- unifacial, 2- bifacial.

2.3 - Distribución: 1- discontinuo, 2- continuo, 3- parcial.

CRITERIOS DE ANÁLISIS PARA CLASIFICACIÓN DE FILOS Y RETOQUES EN VIDRIOS (OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA)

- Rastros y/o micro-rastros de uso: 1- melladuras (1 a 2 mm), 2- micro-melladuras (menores a 1 mm), 3- estrías, 4- surcos, 5- resquebrajaduras, 6- fracturas, 7- abrasiones, 8- pátinas, 9- no presenta.

- Rastros y/o micro-rastros de percusión: 1- ondas de expansión, 2- formación de conos de Hertzen, 3- lancetas indicando la dirección de fractura, 4- estrías, 5- abrasiones, 6- no presenta.

- Distribución: 1- regular, 2- irregular.

- Extensión: 1- continuo, 2- discontinuo, 3- parcial.

- Orientación de los rastros de uso: 1- transversal, 2- oblicua.

- Cara que recibe la presión ejercida durante el trabajo: 1- cara de contacto, 2- cara contraria.

- Melladuras y/o micro-melladuras: Forma (1- trapezoidal, 2- semicircular, 3- triangular, 4- escaleriforme, 5- escamoso), Ubicación (I- yuxtapuesta, II- superpuesta) y Terminación (a- plana, b- abrupta).

- Estrías y/o surcos: 1- cortos, 2- largos, 3- anchos, 4- angostos, 5- profundos, 6- superficiales, 7- fondo claro (o liso), 8- fondo oscuro (o rugoso), 9- paralelas al filo, 10- oblicuas al filo.

- Micropulidos y/o redondamientos de filos: Presencia (1- presenta, 2- no presenta). Grado de redondeamiento del filo (a- alto, b- medio, c- bajo). Extensión: I- completo, II-parcial.

BIBLIOGRAFÍA

1. Aoyama, K. 1989. Estudio Experimental de las Huellas de Uso sobre Material Lítico de Obsidiana y Sílex. Mesoamérica 17: 185-214. [ Links ]

2. Bárcena, R. y D. Schávelzon 1991. El Cabildo de Mendoza. Arqueología e Historia para su recuperación. Municipalidad de Mendoza. Mendoza. [ Links ]

3. Chiavazza H. y B. Tamiozzo 2002. Arqueología a la vuelta de la esquina: excavaciones en Alberdi e Ituzaingo. Actas del I Congreso de Arqueología Histórica. Ed. Corregidor, Buenos Aires: 131-144. [ Links ]

4. Chiavazza, H y C. Prieto Olavarría 2008. Arqueología de la minería en el sitio precordillerano Los Hornillos (Reserva Natural Villavicencio -RNV-, Mendoza). Revista de Arqueología Histórica Latinoamericana y Argentina 2. Sociedad Argentina de Antropología, pp. 43-76. [ Links ]

5. Clark, J. T. 1981. Glass scrapers from historic North America. Lithic Technology 10 (2) (3): 31-34. [ Links ]

6. Conte, I. y F. Gómez Romero 2003. Análisis de vidrios"retocados" del Fortín Miñana (Azulo, Prov. de Bs. As.). Estudios de Arqueología Histórica. Investigaciones arqueológicas pluridisciplinarias, editado por A. Tapia, M. Ramos y C. Baldassarre: pp: 109- 124. Museo de la ciudad de Río Grande,Tierra del Fuego, Buenos Aires. [ Links ]

7. Durán, V.; P., M. Altamira, B. Vega, N. Zarandón, A. Rey y P. Ulloa 2002. Eran unas minas de plata. Arqueología e Historia de la minería del siglo XIX en la precordillera mendocina. Actas del Iº Congreso Nacional de Arqueología Histórica Argentina, pp 199 - 216. Ed. Corregidor. Buenos Aires. [ Links ]

8. Fernández Navarro, J.M. 1985. El vidrio. Constitución, fabricación, propiedades. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Cerámica y Vidrio. Madrid. [ Links ]

9. García, V. 2005. Una historia transparente. Los vidrios arqueológicos procedentes de las excavaciones en la manzana mercedaria. Arqueología en el predio mercedario de la ciudad de Mendoza, editado por H. Chiavazza y V. Zorrilla. Ed. FFyLL de la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Serie publicaciones número 4. [ Links ]

10. García, V. y M. Quiroga 2002. Tratamiento y estudio de vidrios procedentes de puntos arqueológicos del casco histórico de la Ciudad de Mendoza. Actas del I Congreso de Arqueología Histórica. Ed. Corregidor, Buenos Aires. [ Links ]

11. Jackson, D. 1991a. Raspadores de vidrio en Dinamarquero: reflejo de una encrucijada cultural. Anales del Instituto de la Patagonia 20: 57-67. [ Links ]

12. Jackson, D. 1991b. Los instrumentos de vidrio de Cuarto Chorrillo, costa de bahía Santiago, Estrecho de Magallanes. Anales del Instituto de la Patagonia 20: 69-74. [ Links ]

13. Lagiglia, H. 1983. Presencia hispánica en la minería indígena y colonial de Mendoza. Notas del Museo, 24: 205-227. [ Links ]

14. Lorrain, D. 1968. An Archaeologist's Guide to Nineteenth Century American Glass. Historical Archaeology 2: 35-44. [ Links ]

15. Mansur, M. E. 1983. Huellas de utilización y tecnología lítica: hacia una nueva definición de los criterios de análisis tipológico. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. La Plata. Manuscrito. [ Links ]

16. Mari, E. 1982. Los vidrios. Propiedades, tecnologías de fabricación y aplicaciones. Editorial America Lee. Buenos Aires. [ Links ]

17. Enciclopedia Británnica Inc. 2008. Enciclopedia Britannica Deluxe 2009 (formato DVD). [ Links ]

18. Ortega, J. 1989. Propiedades físicas, petrográficas y yacimientos volcánicos. La Obsidiana en Mesoamérica. M. Gaxiola y J.E. Clark (Coords.). Serie Arqueología, INAH, México D.F. [ Links ]

19. Purdy, B y D. Clark 1987. Weathering of Inorganic Materials: dating and other applications. En Advances in Archaeological Method and Theory, vol. 11, editado por M. Schiffer, pp. 211-253. The University of Arizona Press, Tucson. [ Links ]

20. Ramos, M. 1997. Vidrio y piedra talladas en un fortín. ¿La misma tecnología? I Jornadas Regionales de Historia y Arqueología del Siglo XIX. Tapalqué [ Links ].

21. Ramos, M. y V. Helfer 2004. La fractura del vidrio y el recurso experimental. La región pampeana. Su pasado arqueológico, editado por C. Gradin y F. Oliva, pp. 245-260. Laborde Editor. Rosario. [ Links ]

22. Sanford, P. 1975. Conservation of artifacts: a question of survival. Historical Archaeology 9: 55-64. [ Links ]

23. Schávelzon, D. 1991. Arqueología Histórica de Buenos Aires. La cultura material porteña de los siglos XVIII y XIX. Ed. Corregidor. Buenos Aires. [ Links ]

24. Semenov, S. 1981. Tecnología prehistórica. Estudio de las herramientas y objetos antiguos a través de las huellas de uso. Akal Editor, Madrid. [ Links ]

25. Shaeffer, J. 1961. Glass flake-scrappers. Plains Anthropologist, 6: 275-285. [ Links ]

26. Silva Macedo, J. 1997. Garrafas, frascos e pontas de flechas. Consideraçoes sobre o vidro do sitio da Guarda de Sao Martinho-RS. Revista do CEPA, 21 (26): 91-112. [ Links ]

27. Sironi, O. 2009. La utilización de materiales vítreos en un emplazamiento minero de Precordillera (Provincia de Mendoza). Tesis de Licenciatura. Escuela de Antropología. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario. [ Links ]

28. Tapia, A.; M. V. Lois y V. Pineau 2004. Fragmentos vítreos asociados a un fogón del siglo XIX en el monte de Caldén. La Región Pampeana, su pasado arqueológico, editado por C. Gradin, y F. Oliva, pp. 223-235. Laborde Editor. Rosario. [ Links ]

29. Traversa L, R. Pérez, Z. Quatrín, S. Grimal y O. Otero 2002. Estudios vinculados con la durabilidad de vidrios de interés arqueológico. Actas del I Congreso de Arqueología Histórica. Ed. Corregidor. Buenos Aires. [ Links ]

30. Wilkie, L. 1996. Glass-Knapping at a Louisiana Plantation: Africa-American Tools? Historical Archaeology 30 (4): 37-49. [ Links ]

31. Winchkler, G. 2005. Terminología del análisis lítico en arqueología. Diccionario de uso para la descripción de objetos líticos. http://www.winchkler.com.ar (Acceso 15 febrero 2010). [ Links ]