Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

La zaranda de ideas

On-line version ISSN 1853-1296

Zaranda ideas vol.16 no.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Aug. 2018

Artículo

Reflexiones sobre los procesos de conformación de colecciones arqueológicas en Tandil (Provincia de Buenos Aires)

Reflections on the process of creation of archaeological collections in Tandil (Province of Buenos Aires)

Selene Arislur1

1Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales â CONICET/UNCPBA. Gral. Pinto 399, Tandil (7000), Argentina. Í rea de Arqueología y Antropología del Municipio de Necochea. Correo:arislurselene@gmail.com

Recibido en el mes de octubre de 2018,

aceptado en enero de 2019.

RESUMEN

En este artículo presentamos el registro de ocho colecciones arqueológicas, dos públicas y seis privadas, recolectadas dentro del partido de Tandil (provincia de Buenos Aires). El relevamiento se realizó en dos niveles de análisis complementarios. Por un lado, para el registro de las piezas se consideraron criterios tipomorfológicos, materias primas, medidas de los ejes principales, estado de los objetos, fotografías y procedencia. Por el otro, a nivel colección, reparamos en los procesos de recolección, selección, clasificación y guardado que describen las historias de vida de cada conjunto. Para ello, fue fundamental el trabajo de entrevistas con coleccionistas, aficionados locales y el personal de museos. A partir del análisis reflexivo de los encuentros y de una experiencia con los informantes, pensamos que las conformaciones de las colecciones en Tandil están íntimamente relacionadas con representaciones sociales sobre el pasado indígena pampeano construidas desde relaciones coloniales del saber/poder.

Palabras clave: Colecciones Arqueológicas; Coleccionistas locales; Representaciones Sociales; Pasado Indígena; Tandil.

ABSTRACT

In this article we present the record of eight archaeological collections, two public and six private, collected in Tandil (province of Buenos Aires). The survey was carried out in two levels of complementary analysis. On the one hand, for the registration of the pieces were considered type-morphological criteria, raw materials, measures of the main axes, state of the objects, photographs and provenance. On the other hand, at the collection level, we took into account the collection, selection, classification and storage processes that describe the life histories of each set. For this, the work of interviews with local collectors and museum staff was essential. From the reflexive analysis of the encounters and an experience with the informants, we propose as a hypothesis that the creation of the collections in Tandil are intimately related to social representations about the Pampa indigenous past constructed from colonial relations of knowledge/power.

Keywords: Archaeological Collections; Local Collectors; Social Representations; Indigenous Past; Tandil.

INTRODUCCIÓN

Con este trabajo buscamos discutir los resultados y reflexiones alcanzadas a partir de nuestras investigaciones en el partido de Tandil (centro-este de la provincia de Buenos Aires). Allí nos propusimos pensar sobre el pasado prehispánico desde una mirada local y actual. Para ello, nos enfocamos en el trabajo con coleccionistas y aficionados locales que tengan material arqueológico recolectado dentro de los límites del partido.

Partimos de entender que distintos grupos de cazadores recolectores habitaron desde momentos prehispánicos el paisaje serrano del actual partido de Tandil. Estas personas a través de sus prácticas cotidianas se apropiaron y significaron el entorno de distintas maneras a lo largo del tiempo. En la actualidad, podemos reflexionar sobre esas prácticas a partir de la materialidad que se preservó y del conjunto de relaciones que se desprenden al pensar las cosas en diversas tramas contextuales (Miller 2005; Hodder 2012).

Esa materialidad significa el punto de partida que permite desde el presente recorrer el entretejido de relaciones entre las cosas, las personas y los lugares a lo largo del tiempo. Sin embargo, no analizamos todo el conjunto de materiales, sino sólo aquellos que resultaron significativos de ser recolectados y coleccionados para un grupo de personas en el presente.

En este contexto, los objetivos propuestos para este trabajo son: presentar el registro de un conjunto de colecciones arqueológicas públicas y privadas de Tandil; pensar los sentidos y representaciones construidas en torno a esas colecciones; reflexionar sobre la conformación de las colecciones a partir de una experiencia con los y las informantes; pensar las relaciones que se crean entre pasado y presente; y discutir las representaciones/ imaginarios sociales sobre el pasado indígena local (Jodelet 1986). La intención final de este artículo es promover el debate y la reflexión sobre la reproducción de saberes y discursos hegemónicos en torno a la aboriginalidad pampeana (Briones 2008).

ZONA DE INVESTIGACIÓN

Tandil se encuentra al sudeste de la provincia de Buenos Aires, dentro de la región productiva Pampa surera (Velázquez 2016). Del paisaje de llanura de esta zona resaltan los dos sistemas serranos, Ventania y Tandilia. Este último, cruza a nuestra área de investigación en su totalidad.

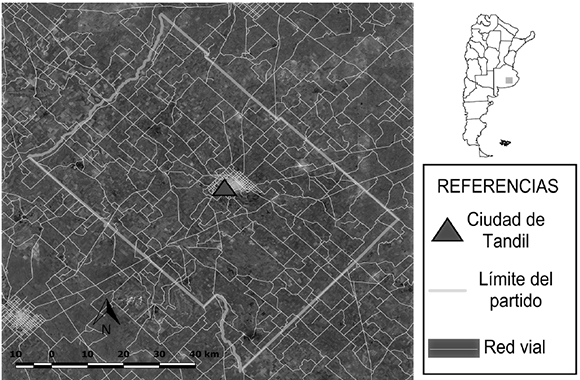

El partido está compuesto por cinco localidades: María Ignacia (Vela), Gardey, De la Canal, Desvío Aguirre y la ciudad cabecera de Tandil ubicada en la parte central. Asimismo, dentro del polígono que forma el partido, se encuentran seis parajes: Fulton, La Pastora, Cerro Leones, Iraola, Azucena y La Numancia. Tanto las localidades como los parajes son centros rurales o urbanos con diferentes cantidades de habitantes que se formaron siguiendo el tejido ferroviario (Figura 1).

Figura 1. Localización del partido de Tandil.

La fundación de Tandil, según la historia oficial, fue el 4 de abril de 1823 cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el brigadier general Martín Rodríguez, ordenó la construcción del Fuerte Independencia, una edificación amurallada que estaba ubicada en el actual centro de la ciudad. Esta fundación debe ser entendida en el contexto económico nacional, caracterizado por el desarrollo de la ganadería y la exportación de los productos derivados. Para el funcionamiento de este modelo económico se necesitaba ocupar los territorios habitados por las comunidades indígenas locales. Por esto, el Estado nacional pone en marcha una política de fronteras que conllevó el inicio de campañas militares cuyo objetivo era extender el área territorial con la instalación de fortines a partir del exterminio de las comunidades y la expropiación de tierras. Estas políticas expansivas alcanzan su mayor desarrollo con la denominada Campaña del Desierto comandada por Juan Manuel de Rosas en 1833 (Ferrer 2008; Mandrini 2012).

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

Desde la Arqueología, el partido de Tandil se encuentra en la región pampeana bonaerense, en el sector central de Tandilia. Este sistema serrano ha sido un paisaje habitado por grupos cazadores recolectores desde los finales del Pleistoceno hasta momentos post-conquista (Ingold 2000; Mazzia 2010, 2011; Tilley 2010). Múltiples evidencias manifiestan la importancia de la región en las discusiones sobre el poblamiento sudamericano y sobre las elecciones y decisiones tomadas por los grupos a lo largo del tiempo. Los estudios en el sector norte de Tandilia, correspondiente a Olavarría y Azul, aportaron principalmente a las discusiones sobre el consumo humano de megamamíferos con los sitios La Moderna y Campo Laborde, la utilización en el tiempo de recursos líticos locales y no-locales, el uso del espacio y su sacralización a partir de los hallazgos del sitio Calera y la localidad arqueológica Sierras de Curicó (Barros y Messineo 2004, 2007; Pedrotta 2011). Las investigaciones en el sector oriental, sierras de Mar del Plata y Balcarce, registraron una secuencia de ocupación humana de aproximadamente 10500 años AP hasta el siglo XVIII, en un total de 67 sitios, la gran mayoría en aleros y cuevas, y una importante cantidad de sitios con pinturas rupestres (Mazzanti 2002; Mazzanti et al. 2013).

En el sector centro-oriental de Tandilia los estudios se centraron inicialmente en los sitios tempranos de Cerro El Sombrero Cima y Abrigo 1; La China 1, 2 y 3; y Los Helechos, en las sierras de Lobería. Nuevas investigaciones en los últimos años sumaron información sobre las ocupaciones iniciales de la zona como lo indican los sitios Cueva Zoro y El Ajarafe. Debido a cuestiones de preservación, la mayor cantidad de materiales recuperados en estos contextos son artefactos líticos, siendo la ortocuarcita Grupo Sierras Bayas (de aquí en adelante OGSB) la roca más utilizada (Flegenheimer et al. 2015). Las ocupaciones humanas tardías también están representadas, pero con una densidad y recurrencia menor (Mazzia y Flegenheimer 2007; Mazzia 2011). Otra línea de investigación en este sector serrano está relacionada con la localización de las fuentes de materias primas líticas y las estrategias de aprovisionamiento. Así se identificó un sitio cantera-taller de dolomía silicificada en las sierras de San Manuel, un importante sector de canteras y talleres de OGSB blanca en el cordón serrano La Juanita (partido de Benito Juárez) y un área significativa de abastecimiento de OGSB coloreadas y blancas en las sierras de La Numancia, partido de Tandil (Pupio 1996; Flegenheimer et al. 1999; Colombo 2013).

Frente a todas las evidencias que manifiestan la importancia del paisaje serrano en la vida de los cazadores recolectores pampeanos, el sector central de Tandilia en Tandil sólo ha sido sistemáticamente estudiado en relación con las ocupaciones post-conquista y las construcciones de piedras (corrales y pircas) (Ferrer y Pedrotta 2006; Bognanni y Ramos 2013; Pedrotta 2013). Sin embargo, las escasas investigaciones sobre el pasado prehispánico demuestran que en Tandil se localizan las fuentes de las materias primas líticas más utilizadas por los grupos indígenas desde las primeras ocupaciones en la región pampeana: los sitios cantera-taller de OGSB blancas y coloreadas en las sierras de La Numancia, extremo sureste del partido (Colombo 2013), y las fuentes potenciales de diabasa en los cerros centrales de la localidad, roca elegida a lo largo del tiempo para realizar los artefactos de molienda y las bolas de boleadoras (Vecchi 2010a). En este contexto de las investigaciones es que surge nuestro interés por abordar el pasado prehispánico de Tandil.

ESTRATEGIA DE TRABAJO

La investigación se organiza partiendo de un enfoque reflexivo y relacional desde el diseño hasta la difusión de los datos de la investigación (Hidalgo 2006; Achilli 2017). Entendemos que âel valor del trabajo arqueológico es, precisamente, la apropiación diferenciada de sus datos y sus prácticas, la posibilidad de negociar posiciones y traducciones acerca del pasadoâ (Silva 2014:146).

Por lo tanto, consideramos significativo explicar el contexto ampliado desde donde partió y se desarrolló esta investigación, es decir, exponer y reflexionar sobre el conjunto de relaciones que nos comprenden como investigadores/as frente a las y los actores locales (Guber 2004).

El tema fue elegido en primer lugar por el escaso desarrollo en las investigaciones arqueológicas prehispánicas en el partido de Tandil y, en segundo lugar, pero no menos importante, porque la autora es oriunda de la ciudad. Esta particularidad nos permitió entablar vínculos con los y las informantes por medio de contactos cercanos, favoreciendo la construcción de un estado de confianza basado en un contexto de relación favorable o rapport. En este sentido, entendemos al rapport como parte del proceso de conocimiento y como âuna instancia de la relación entre investigador e informantes, en la cual ambos han construido un sentido compartido de la investigaciónâ (Guber 2004:249).

En este contexto de trabajo, el primer paso que llevamos a cabo fue la indagación y búsqueda de colecciones arqueológicas que tengan procedencia conocida. Para ello, armamos inicialmente una red de contactos que pasara por las instituciones locales. El primer lugar visitado fue el Museo Histórico Fuerte Independencia (MUHFIT), seguido por el Í rea de Patrimonio, Cultura y Archivo Histórico Municipal, la dirección del Museo Municipal de Bellas Artes, historiadores locales y el ex-Museo de Ciencias Naturales1. Estos encuentros iniciales no sirvieron para dar con el paradero de coleccionistas o aficionados, pero sí fueron muy importantes para entender el rol de los museos a nivel municipal y el rol del municipio en relación con el patrimonio cultural. Además de comprobar que la estrategia de presentación basada en la recomendación o contacto entre personas conocidas era una buena herramienta de aproximación a nivel local.

De esta manera, se conformó la estrategia de búsqueda. Armábamos el contacto con la persona que se creía que podía tener colecciones, nos presentábamos y explicábamos cuáles eran los objetivos del trabajo. A partir de allí, pactábamos un encuentro (todos fueron acordados previamente), donde llevábamos a cabo la entrevista mientras se desarrollaba el relevamiento de las piezas. En muchas oportunidades, el mismo entrevistado/a contaba acerca de otras personas que también tenían objetos arqueológicos, y de esta manera, la red seguía extendiéndose.

Todos los encuentros fueron guiados teórica y metodológicamente por la perspectiva de la entrevista antropológica, entendida como un proceso más de interacción social dentro de la investigación, y como una herramienta de recolección de información y producción de datos (Sanmartín Arce 2000; Guber 2004). Para ello diseñamos una guía semiestructurada de preguntas que nos servían como ejes temáticos en el desarrollo de las charlas. Todos los encuentros fueron en las casas o lugares de trabajo de los y las entrevistados/as. Los mismos fueron registrados mediante grabadora de voz y libreta de notas, ya que se tomaron en consideración los aspectos verbales y los no verbales del encuentro, así como también, las charlas ocasionales e informales. Las entrevistas se realizaron entre el año 2016 y 2017, repetidas veces con cada persona en los casos en los que fue necesario.

-

Las colecciones

El propósito general que planteamos para este trabajo fue reconstruir las historias de vida de las colecciones arqueológicas (Appadurai 1986) y generar un registro de las mismas. Nuestro interés está en poder reflexionar sobre las redes y significados que se construyen a partir de los vínculos entre las cosas (la materialidad arqueológica) y las personas. Para esto, tomamos de Hodder (2012) el concepto de thing, entendido como una entidad que tiene presencia y duración en el tiempo, un entrelazado de materia, energía e información. La particularidad de las cosas es que están interconectadas entre sí y con las personas, por esto la manera cómo los grupos las definen, identifican, perciben y caracterizan está en relación con el uso que les den y su relación con otras cosas. Esta manera de entender a la materialidad, nos permitió explorar cómo la objetividad contribuye en la construcción de las colecciones arqueológicas, así como también, interpretar como se conforman en la relación con otras cosas y con las personas. En este sentido, entendemos a las colecciones como un conjunto de semióforos que fueron reunidos por un coleccionista o aficionado siguiendo una lógica particular de selección, clasificación y guardado, que le da sentido y unidad (Pomian 1993; Pupio 2005).

A partir de este posicionamiento teórico, las colecciones fueron analizadas en dos escalas diferentes y complementarias. En primer lugar, a nivel de objeto, todas las piezas fueron relevadas de manera sistemática según criterios tipo-morfológicos, materias primas, color, medidas de los ejes principales, lugar de procedencia, fotografías. En segundo lugar, a nivel colección, buscamos reflexionar con los coleccionistas y aficionados locales sobre los procesos particulares de recolección, selección, clasificación y guardado de las piezas que intervinieron en cada caso. Fue central entender si las piezas fueron donadas, regaladas, heredadas o recolectadas por la misma persona; cuáles son los significados otorgados a las colecciones; por qué fueron conservadas y guardadas; dónde y cómo se guardan; cuándo fueron recolectadas; dónde fueron halladas. Para ello fue fundamental fomentar vínculos y relaciones de confianza con los coleccionistas que nos permitieran generar espacios de encuentro y diálogo.

Para este trabajo diferenciamos dos tipos de colecciones, las públicas y las privadas. Las primeras son aquellas que se exponen en un lugar preparado para ser observadas y estudiadas por la comunidad sin importar si la institución encargada de su resguardo es de carácter estatal o privado. Las segundas son las colecciones que están bajo la posesión y custodia de una persona particular, quien puede haber sido o no quien las recolectó, pero sí quien mantiene unidos los objetos y les da sentido de conjunto. Estas colecciones sólo son observadas por el particular y su entorno.

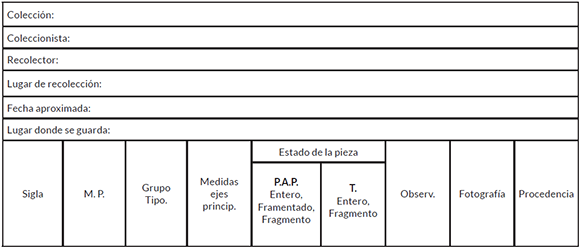

Para el estudio de cada una de las colecciones arqueológicas procedentes del partido de Tandil confeccionamos una ficha de inventario (Tabla 1). La misma fue realizada teniendo en cuenta los datos que eran significativos para este trabajo y guarda relación con la propuesta teórica. Las variables identificadas se dividen en los dos niveles de análisis. Por un lado, a nivel de colección se relevó:

Tabla 1.Planilla de registro de colecciones. Ref.: MP: materia prima; Observ.: observaciones.

- Colección: allí se coloca el nombre que ya tiene la colección o si no, el nombre de la persona a cargo en la actualidad. - Coleccionista: es la persona que agrupó y guardó los objetos. - Recolector: aquella o aquellas personas que intervinieron en la recolección de los objetos que hoy forman parte de la colección en cuestión. - Lugar de recolección: existen algunas colecciones en las que todos sus objetos han sido recolectados en el mismo lugar, por ejemplo, un solo campo. Pero hay otras colecciones que tienen objetos procedentes de distintos lugares, por eso generamos un espacio particular para la procedencia de cada pieza (ver abajo). - Lugar donde se guarda: son aquellos lugares donde cada persona encargada del cuidado ha decidido guardar las colecciones para mostrarlas o reservarlas.

Por otro lado, a nivel de pieza u objeto fue importante detallar:

- Sigla: cada pieza fue clasificada según un número de repositorio creado para los fines analíticos de la investigación. Ninguna colección tenía confeccionado un inventario propio, motivo por el cual se clasificó cada pieza según la letra inicial del nombre de la colección y con número continuos (por ejemplo: G1, objeto 1 de la colección Gómez). - Materia prima: la identificación de materias primas se basó en el análisis macroscópico de cada objeto. - Grupo tipológico: la clasificación tipológica se estableció según los trabajos de Aschero (1975, 1983) y Vecchi (2010a). - Medidas de los ejes principales: las piezas fueron medidas con un calibre manual considerando el eje longitudinal y transversal. Sin embargo, específicamente para las bolas de boleadoras se consideró a Vecchi (2010a), quien toma el eje mayor de la pieza como diámetro 1 en los casos de piezas sin surco y en las piezas que lo presentan, como diámetro 1 a aquel paralelo al surco. - Estado de la pieza: para los objetos que fueron confeccionados mediante picado, abradido y pulido (P.A.P.), se consideró si se encuentra entero, fragmentado si presentan más del 51% del total de su volumen, o fragmento cuando el volumen es menor al 50%. Para las piezas talladas (T.) se registra si están enteras o fragmentadas. - Observaciones: allí se vuelca toda la información que resultó significativa al momento del registro en relación con cada pieza. - Fotografía: cada objeto en particular fue fotografiado con una cámara digital y escala. - Procedencia: se indica el lugar dónde fue recolectado cada objeto cuando tiene procedencia registrada particular.

RESULTADOS

En total registramos ocho colecciones, dos públicas y seis privadas*. Las primeras se encuentran en dos museos, uno de carácter privado y otro estatal. El Museo Histórico Fuerte Independencia Tandil se inaugura el 7 de septiembre de 1963 en el mismo edificio que se encuentra en la actualidad, una casa antigua ubicada en la zona céntrica de la ciudad. El proyecto nace de la inquietud de los miembros de la Asociación Tradicionalista Fuerte Independencia fundada el 20 de agosto de 1955. Recién en el año 2004 se obtiene la Personería Jurídica y la inscripción como Entidad de Bien Público y de interés Provincial y Cultural (Resolución N°48 del 3 de septiembre de 2004).

*Las colecciones tratadas en este artículo fueron debidamente informadas al ente de aplicación provincial de la Ley 25.743/03, el Centro del Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la provincia de Buenos Aires (C.Re.P.A.P). Dicha información se encuentra en el Informe Anual aprobado del año 2017, correspondiente a la Lic. Nora Flegenheimer y equipo. En este sentido, todas las piezas aquí presentadas se encuentran inventariadas y las colecciones privadas están en proceso de registro voluntario. Una de dichas colecciones fue donada el 20 de Agosto del 2017 al Museo Histórico Fuerte Independencia Tandil. Las cinco restantes se encuentran en custodia de coleccionistas privados. font>

El museo está dirigido por una comisión que toma las decisiones sobre su gestión y funcionamiento. Al ser una institución privada, el financiamiento de la misma se basa en el aporte societario, subsidios municipales, la entrada general y los eventos que se organicen.

Con motivo del 50 aniversario del MUHFIT en el año 2013, el presidente de la comisión directiva, de ese entonces hasta la actualidad, resaltó en su discurso que el objetivo de los fundadores de la institución fue âllenar dos habitaciones de la casona adquirida como sede social de la institución tradicionalista Fuerte Independencia con objetos tradicionales, antiguos, del campo y la ciudad, para iniciar un pequeño museoâ, y en este sentido que âel culto de la tradición fue su norte, interpretado por ellos como el culto a los antepasados. Exaltaban nuestras tradiciones bajo el sentimiento que sin tradición no hay historiaâ. Por su parte, el intendente Miguel Lunghi expresó que âaquí late la historia, un sentimiento por la identidad local y una poderosa pasión por lo nuestroâ, del mismo modo que se guardan âlos sueños de nuestros padres, abuelos y bisabuelos inmigrantesâ. Por esto, según el jefe municipal, en el MUHFIT âlaten y respiran las glorias de la Patriaâ2. Del alegato de ambos dirigentes se desprende una percepción del pasado que comienza con la llegada de los inmigrantes a la región, con la fundación de la ciudad de Tandil y las relaciones entre las áreas rurales y urbanas. Esta idea es la que subyace en el discurso del museo que intenta resaltar las tradiciones criollas y gauchescas como cimientos de la historia local.

En la actualidad el MUHFIT cuenta con 16 salas que albergan colecciones históricas, etnográficas, arqueológicas, de historia natural, numismáticas y archivos documentales varios. La institución cuenta con más de 10000 piezas, todas donadas, menos una colección arqueológica de la Patagonia que fue comprada. Las piezas arqueológicas están ubicadas en el ala derecha de la sala seis (Figura 2), por esto son una de las primeras cosas que las y los visitantes ven al entrar al museo. Se encuentran exhibidas en vitrinas una al lado de la otra, sin clasificación y contextualización precisa.

Figura 2. A la izquierda, plano del MUHFIT. La flecha indica la ubicación de la sala seis. A la derecha, fotografía de la sala seis.

Debido a que la institución no cuenta con registros sobre la procedencia de las piezas, para este caso en particular, la estrategia de registro fue distinta. Relevamos todos los materiales tallados que sean de materias primas y morfologías típicas de contextos arqueológicos de la zona centro-oriental de Tandilia. Por su parte, el material P.A.P. no fue registrado, ya que no fue posible aplicar un criterio semejante al del material tallado.

El proyecto para el Museo y Archivo Histórico Dr. Aurelio Lusarreta dependiente de Escuela Media N° 5, en la localidad de María Ignacia (Vela), comienza hace más de 30 años bajo la iniciativa de un profesor de la institución en compañía de otros docentes y alumnos. En el 2013 tiene su última reforma que se mantiene hasta la actualidad.

La forma de recolección de las piezas fue colectiva, entre los alumnos, los docentes y la población de Vela. La consigna fue juntar materiales que representen la historia local, como bien queda expresado en el proyecto de remodelación: âEl museo significa para los habitantes del pueblo el reencuentro con sus raíces culturales; la gente puede reconocer lo que es propio y adquiere la capacidad de crear y transmitir una identidad. Además, este lugar es el punto de partida de un proyecto donde participan jóvenes, docentes y la comunidad para mejorar su entorno, demostrando un compromiso con el lugar donde habitanâ3.

Las colecciones arqueológicas que fueron registradas en este trabajo se encuentran en El Rincón Mapuche (Figura 3). Las piezas se exhiben en dos vitrinas que tienen en la parte superior una gigantografía de Aimé Paine, un poncho mapuche comprado en la actualidad, instrumentos musicales, un arco de flecha y una fotografía de la Piedra Movediza de Tandil. Según personal del museo, esto âtiene todo un significado, porque los mapuches fueron, a partir del siglo XIX, fines del XVIII y principios del XIX, la población aborigen que pobló, que llegó a este lugar y digamos se asentó en estos lugares. No lo digo yo, lo dicen los topónimos además de las fuentes historiográficasâ

Figura 3. Rincón Mapuche en el Museo y Archivo Histórico Dr. Aurelio Lusarreta, Vela.

Las otras seis colecciones están bajo custodia de coleccionistas y aficionados locales, cuatro hombres y dos mujeres. Cada uno de ellos y ellas construyó redes de relaciones sociales, institucionales y académicas distintas, generando así, prácticas coleccionistas particulares y dinámicas (Arislur 2017).

A. A. es quien hace 20 años guarda las piezas que su marido juntó durante años. La colección se compone de objetos históricos, cuadros, restos de fauna y piezas arqueológicas. El modo de recolección fue variado, algunos hallazgos los hizo él mismo recorriendo campos, otros fueron traídos por sus empleados rurales. También era asiduo de remates y casas de antigÍ ¼edades donde compraba piezas que le parecían interesantes. Nunca estableció contacto con arqueólogos, profesionales4, ni con los museos locales, ya que a él lo motivaba el acto mismo de coleccionar y mostrar. A. A. explicó que âlo traía fascinado porque le encantaba coleccionar todo estoâ, no solo por el afán de juntar cosas, sino también por los interrogantes que le disparaban, âde dónde venían, de cómo el indio hacíaâ. Por este motivo, si bien la colección se encontraba en su casa, tenía todas las piezas expuestas en mesas, colgadas en las paredes y ubicadas en estanterías en el quincho, todo a la vista. Es decir, la colección no era de alcance público, pero sí estaba al alcance de todos aquellos que ingresaran a su casa. Según A. A., su marido nunca consultó bibliografía específica para tener un conocimiento de cada objeto en particular, se guiaba por el sentido común y el conocimiento que iba adquiriendo con los años, âno era una persona que había estudiado mucho, que tuviera mucha escuela digamos, pero lo hizo en la misma vida élâ. No llevaba un registro de las cosas que tenía, ni anotaba dónde las consiguió, quién se las dio o cuándo. Sí, al momento de mostrar las colecciones, apelaba a la memoria y recordaba esos detalles.

F. F. se autodefine como una persona que âcolecciona un poco de todo, piedritas, imanes de heladera, de todo un pocoâ. Se refirió a los objetos arqueológicos, en particular, como sus tesoros porque entendía que eran piezas de los indios pampas. Su objetivo no es tener las piezas para mostrarlas, las mismas forman parte de la decoración interior y exterior de su casa. Sin embargo, no siempre estuvieron allí, ya que, âmi mamá cuando éramos chicas las tenía tiradas en el jardín, así como de adorno, yo se las metí adentro, las puse en el mueblecito, pero ahora no, cuando ya tomé consciencia en la época del secundarioâ. Al indagarse por los motivos del guardado de las piezas expresó que era por gusto personal y que âasí en los pueblos toda la gente tiene porque era re común encontrarlas en el campoâ, refiriéndose a las boleadoras y a las puntas. Los objetos arqueológicos los recolectó su padre, en oportunidades con ella, de su campo en la localidad de Gardey y otros le fueron regalados de un campo vecino. Ella admitió tener una preferencia por sus dos boleadoras rojas, las joyitas, ya que sostiene que eran propiedad de los caciques.

D. D. posee en su casa una colección arqueológica con materiales de la región pampeana y patagónica. La adquisición de las piezas fue en distintos tiempos y de tres maneras diferentes: compra, regalos y herencia. Las piezas heredadas fueron recolectadas por su padre del campo que pertenecía a la familia. Del total de estas últimas, D. D. se quedó con cinco porque el resto fueron donadas al Museo Histórico del Fuerte Independencia. Í l denomina al conjunto de objetos como su colección y afirma que forman parte del patrimonio histórico de la Argentina. Si bien D. D. es historiador, sostiene que âen su momento me hubiese gustado estudiar arqueología o antropología. Es directa la relación, es muy directa. Siempre tuve esa inquietud, no de estudiar, pero compro libros, leoâ. Ese conocimiento le permite distinguir las piezas que tiene y clasificarlas. Asimismo, es ese saber el que motiva el guardado de los objetos, ya que destaca la representatividad histórica y científica que tienen. Por este motivo, decidió pegar todas las piezas talladas en un cuadro que tiene expuesto en su casa y ordenar las boleadoras debajo de la estufa hogar.

C. C. comenzó su presentación aclarando: âno colecciono nada, sabes que no quiero verme ni en una casa museo, ni como coleccionistaâ. Explicó que en su vida había conocido a coleccionistas muy egoístas con casas invivibles, y que por eso él prefiere autodefinirse como un aficionado. Entiende que esa categorización comprende a las personas que su principal motivación es el placer de hallar cosas. Del mismo modo, expresa que âno me gusta el afán de la exhibición, las cosas me gustan para mí, me gusta verlas, tocarlas y compararlasâ. Por eso, todas las piezas están guardadas en diferentes espacios de la casa y casi ningún objeto está al alcance de la vista de los visitantes. Las maneras de adquisición fueron mediante compra, regalos y recolección directa. Las piezas arqueológicas cuentan con la particularidad de que ninguna fue comprada, ya que según C. C. âpierden toda la graciaâ, así como tampoco ânunca canjeé estas piedras porque me encantan. Y me sirven de referencia, porque esta podría ser una piedra que la naturaleza la hizo así, pero dos noâ (â¦) âson piedras con obra humanaâ. Para él, todas las piezas pertenecieron a los indios, y algunas específicamente a Tehuelches o Mapuches. Expresa que la búsqueda se le ha vuelto un hobby, ya que, tiene fascinación por conocer acerca de las personas del pasado. Por eso, no solamente busca materiales arqueológicos, sino que también, analiza bibliografía específica e indaga a partir de la talla experimental.

E. E. afirma que su padre tenía pasión por la historia mapuche local. Las piezas que juntaba eran para él cosas de los indios, de los primeros pobladores de la zona. Su forma de recolección era casual, es decir, no sistemática. âA él le gustaba salir a caminar y ya iba mirando para abajo para ver que encontraba. Lo mismo que cuando veía que estaban arando la tierra, porque viste cuando movés la tierra ahí salen, entonces ahí siempre andaba atrás de eso. Sin dedicarse, pero le gustaba, tenía pasión por esoâ. Por esto, la mayoría de las piezas fueron recolectadas por el padre, ya que era él quien tenía la costumbre de salir a caminar por los campos y cerros de Tandil. Sin embargo, E. E. participó de algunas de las salidas y recolecciones. Las bolas de boleadoras tienen distintas procedencias, mientras que el material tallado es todo del campo familiar. En la actualidad, las piezas están distribuidas por la casa, pero E. E. tiene la intención de colocarlas en una vitrina para su exposición, ya que le recuerdan a su padre.

B. B. es hija de un padre coleccionista, principalmente de fauna, de la zona. Sin embargo, recuerda las salidas junto a él por las sierras y campos de los alrededores de la ciudad de Tandil donde encontraron la mayoría del material arqueológico que hoy cuenta en su colección. Actualmente ejerce como profesora dentro del área de las ciencias naturales en Tandil. Además, formó parte de la Asociación Amigos del Museo de Ciencias Naturales, fundada en el año 2000, desde dónde se gestó y administró el Museo de Ciencias Naturales Municipal. Esta colección fue relevada por R. Vecchi (2010a) en el marco de su tesis doctoral. La temática de este trabajo giró en torno a las bolas de boleadoras, por eso sólo esos objetos fueron registrados. Sin embargo, en sus anotaciones advierte la presencia de otros objetos en la colección, existencia corroborada posteriormente por la misma coleccionista en una comunicación personal. Para el análisis de este trabajo se utilizó la información brindada por Vecchi y numerosas charlas personales y telefónicas con B. B. que no fueron grabadas, sino que se realizaron en todos los casos notas escritas.

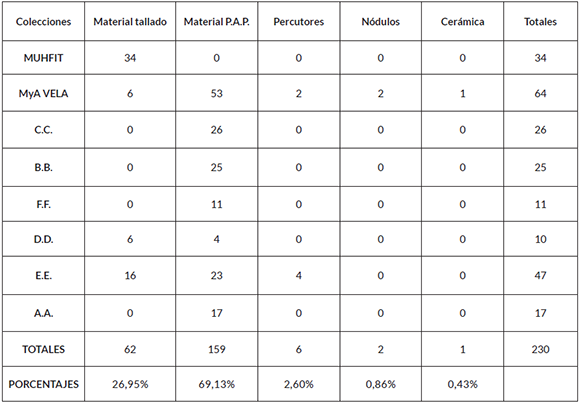

Tabla 2. Descripción de los materiales de las colecciones registradas.

Tabla 3. Clasificación del material tallado por grupos tipológicos.

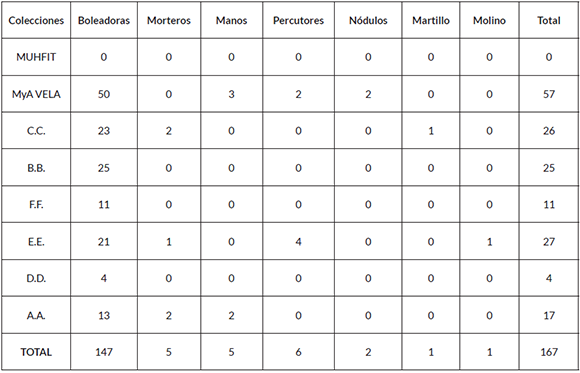

Tabla 4.Clasificación de los materiales no tallados.

El total de piezas registradas en las ocho colecciones es de 230, de las cuales el 26,95% es material tallado; el 69,13% material picado, abradido y pulido, el 2,60% son percutores; el 0,86% son nódulos; y el 0,43% lo conforma el único fragmento de cerámica (Tabla 2). Estas colecciones fueron recolectadas en 14 lugares de procedencia distintos dentro del partido de Tandil. Además, se relevó toda la información referente a los contextos de hallazgos, los recolectores, las y los coleccionistas, y dónde se guardan las colecciones en la actualidad. Toda esta información fue volcada a la primera base de datos para la zona de estudio que relaciona material arqueológico de colecciones con lugares específicos de procedencia.

Del total de 167 materiales realizados mediante P.A.P, 147 corresponden a bolas de boleadoras, es decir, el 88,62%. Mientras que la distribución tipológica en el grupo de los materiales tallados se presenta más homogénea Tablas 3 y 4).

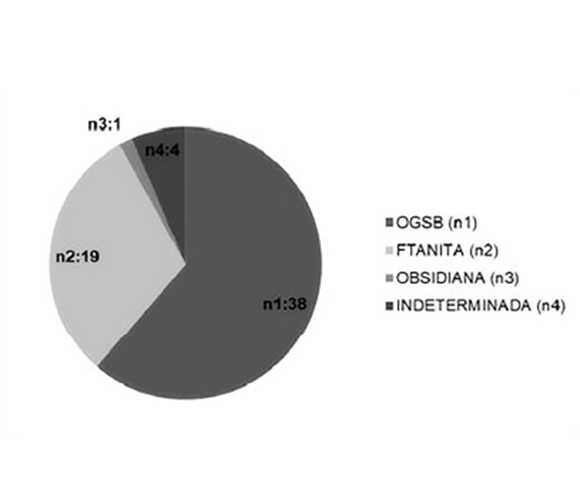

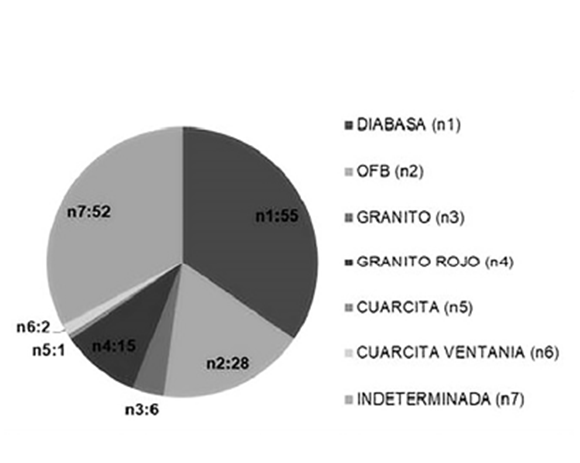

Si analizamos las proporciones entre las distintas materias primas líticas (Figuras 4 y 5), vemos que el 61,29% del material tallado fue confeccionado en OGSB, seguido por el 30,64% sobre ftanita y el resto se distribuye entre la única pieza de obsidiana y cuatro indeterminadas. En cuanto al material P. A. P., el 34,59% está manufacturado en diabasa, el 17,61% en OFB, y el 32,70% corresponde a la categoría indeterminado. El resto del porcentaje se distribuye entre granito, cuarcita, cuarcita de Ventania y granito rojo, siendo esta última materia prima la de mayor proporción en relación con las otras tres. Sin embargo, como bien destaca Vecchi (2010b), las etapas de formatización de las bolas de boleadoras producen una gran alteración en la superficie de estos instrumentos, situación que imposibilita una determinación macroscópica precisa. No obstante, vemos que los porcentajes de materias primas líticas se corresponden con los encontrados en los sitios arqueológicos prehispánicos de la zona y guardan relación con las distancias a las canteras/fuentes de aprovisionamiento de cada roca (Flegenheimer y Bayón 2002; Vecchi 2010a; Colombo 2013).

Figura 4. Porcentaje de materias primas líticas de los materiales tallados.

Figura 5. Porcentaje de cada materia prima de los materiales P.A.P.

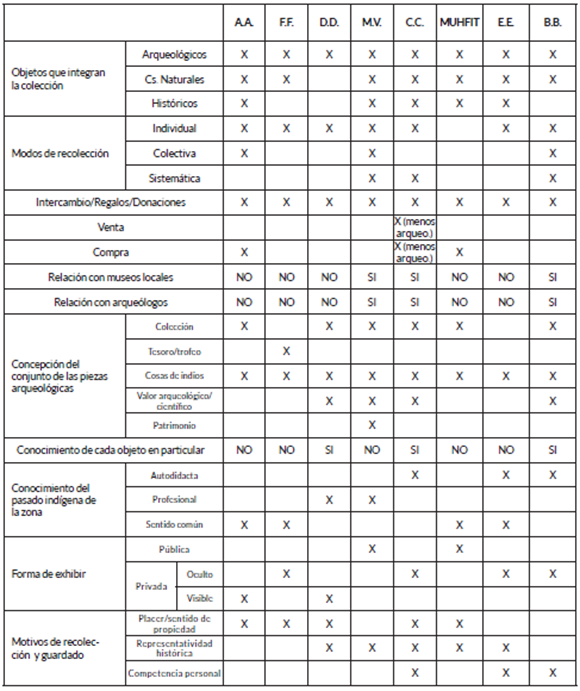

Como vimos, más allá de las propiedades físicas y descripciones tipológicas de cada pieza, nuestro objetivo también era pensar en las historias de vida de las colecciones, cómo y por qué se formaron, qué significan y representan para cada coleccionista. Por eso, el trabajo de entrevistas fue fundamental. Los ejes temáticos de las charlas incluyeron cuestiones personales y profesionales de las personas, preguntas que hacían referencia al vínculo con las colecciones desde la recolección, y a formas de aproximación y conocimiento sobre los materiales (Tabla 5).

Tabla 5.Sistematización de las entrevistas. Adaptación de Pupio (2007: Tabla 1). Ref.: M.V.:hace referencia al personal del Museo y Archivo Histórico Dr. Aurelio Lusarreta, Vela

A partir de ello entendimos que cada colección tiene su propia biografía cultural íntimamente relacionada con la historia particular de cada coleccionista, sus redes de vínculos, memorias y prácticas cotidianas (Kopytoff 1986). Para algunas personas, las cosas son puentes hacia vivencias con otras personas y lugares; para otras, son patrimonio o motivadoras de investigaciones y experimentación (Arislur 2017). Sin embargo, todos los y las entrevistados/ as (incluido el personal de museos) expresaron que las piezas fueron guardadas ya que pertenecen a los indios, representan al pasado, son âcosas antiguasâ.

Este pasado es percibido como remoto y acabado, sin continuidad con el presente. Por consiguiente, existe una invisibilización absoluta de las poblaciones indígenas que hoy habitan el territorio bonaerense en general, y el partido de Tandil, en particular. âYo me acuerdo en Gardey cuando íbamos al secundario, enfrente había un hombre, Catriel de apellido, de los Catriel de Azul, que eran descendientes indios, y vos lo veías y decías claro es un indio. Y él tenía historias que de verdad las había vivido. Era viejito me acuerdoâ. Con esta frase, se reproducen modos estereotipados de ser y hacer indígena. A su vez, consideramos que la idea de descendencia niega a los grupos indígenas como actores políticos presentes sujetos de derecho, ya que, en este contexto, se vincula con la construcción de subjetividades ciudadanas que estructuran un nosotros nacional donde el indio es el otro interno en proceso de extinción (Briones 2008; Rodríguez de Anca 2013).

De acuerdo con estas percepciones, en los discursos se pusieron en juego visiones evolucionistas basadas en la idea de civilización y progreso, pilares fundamentales en la formación del Estado-Nación Argentino. En virtud de ello planteaban que era âuna época salvaje, sin un solo árbol y vegetación arbustiva bajita. Era dificilísimo. Una vida durísima. Esta gente vivía sin nada, y la fauna no era abundanteâ, en âesos tiempos no había herramientasâ, llevaban âuna vida de un esquimal sin fríoâ. La representación del pasado indígena intrínsecamente relacionada con un mundo de carencias, donde la vida humana se desarrolla al límite de la supervivencia, se hizo presente en todos los casos con mayor o menor énfasis. En algunas charlas esta imagen se vinculaba con frases como âevidentemente era muy rústico el trabajo en la zonaâ y en otras se relacionaba con estigmatizaciones sobre las capacidades que pone en evidencia imaginarios sobre un pasado de barbarie: âllama la atención lo inteligente que eran, para hacer lo de las pircas, ponele, como armaban los corrales así de esa manera, visteâ.

Desde lo discursivo y gestual, las personas de ese pasado eran hombres que se encontraban en situaciones de caza, es decir, siempre relacionados a actividades de subsistencia. Además, en la mayoría de las entrevistas estos hombres se encontraban en grupo, arriba de caballos y con boleadoras, imagen semejante a las descripciones de los malones. En sólo una oportunidad, un entrevistado puso en escena a mujeres, niños y niñas, vinculados a tareas de molienda y aprendizaje.

Si bien, el pasado indígena local se lo representa como alejado en el tiempo, a partir de las entrevistas se hizo visible la relación entre las poblaciones indígenas y los corrales de piedra: âen la Estancia Los Bosques hay un corral de piedra, eso era una zona que estaba habitada por todas esas comunidades. ¿Quiénes eran los indios? Pampas acá, ¿no?â. âEn Tandil no hay muchos restos arqueológicos, te explico por qué. Porque Tandil era zona de paso, no de asentamiento permanente. En Tandil lo que hacían los aborígenes era encerrar las haciendas en los corrales, naturales o de piedras, la encerraban, la engordaban y por las rastrilladas las vendían en Chileâ. Esta relación es sugestiva ya que, desde la historia y la arqueología, los corrales de piedra de Tandilia se ubican cronológicamente en momentos postconquista, es decir, no representan un pasado distante en tiempo si se compara con los 12000 años de historia que se propone para la región bonaerense (Bognanni 2007; Ramos et al. 2008; Pedrotta et al. 2011; Bognanni y Ramos 2013; Flegenheimer y Mazzia 2013; Pedrotta 2013; Flegenheimer et al. 2015).

En este contexto, adquieren un nuevo significado los discursos del Intendente del Municipio y del presidente del MUHFIT. Ellos hablan de una historia, una tradición, que está en relación con los inmigrantes, la patria, el campo y la ciudad. Entonces, pareciera que para la comunidad de Tandil existen dos historias, la propia y la ajena. La primera sería la de los inmigrantes que llegaron en los finales del siglo XIX y principios del XX, que fueron poblando las zonas rurales y urbanas de La Pampa bonaerense luego del genocidio de las comunidades indígenas en la primera mitad del siglo XIX. Al respecto, Mazzanti (2010:190) sostiene que âen la región pampeana el punto de inflexión fue la campaña al âdesiertoâ, tomada como hecho socioeconómico de la creación del estado-nación. La apropiación de los territorios indígenas, el genocidio de sus habitantes y el cautiverio de los sobrevivientes fueron dispositivos políticos de sometimiento logrados bajo las órdenes del General J. A. Roca. Paradójicamente, son considerados como hazañas patrióticas que justificaban el progreso de la Nación Argentinaâ. La segunda historia, la ajena, tiene como actores principales a los grupos indígenas que vivieron en un pasado remoto, acabado, poco conocido y atemporal. Este tipo de imágenes y pensamientos se vinculan con la construcción del saber en torno al pasado indígena de la región pampeana que se gestó desde la llegada de los españoles (Salerno 2014).

En este sentido, consideramos que las representaciones sociales sobre el pasado indígena local se desprenden de miradas estereotipadas basadas en versiones discursivas de alteridad, asimetría y subordinación, propias de formas de construir subjetividades en contextos de relaciones coloniales de poder/saber (Briones 2008; Rodríguez de Anca 2013). En consecuencia, coincidimos con Mazzanti (2010:190) cuando afirma que âla perspectiva etnocéntrica fue y continúa siendo el principio ordenador y hegemónico desde el cual se gestan las representaciones sobre los pueblos originarios pampeanosâ.

EXPERIENCIA

Al finalizar los encuentros y el registro de las colecciones, nos propusimos mostrarle a los entrevistados (coleccionistas, aficionados y personal de museos) una colección de referencia de material lítico tallado de manera experimental con materias primas típicas de contextos arqueológicos pampeanos (OGSB, dolomía silicificada y caliza silicificada). Con esta experiencia pretendimos advertir cuáles eran las reacciones en relación con esta materialidad.

Del total de informantes, sólo tres reconocieron las piezas e incluso distinguieron la OGSB como la roca más característica y posible de encontrar. De ellos, sólo dos distinguieron instrumentos de lascas. El resto de las personas desconocieron por completo al conjunto como posible material arqueológico, incluso expresaron que de haberse encontrado en el terreno con esas piezas no las hubieran juntado y guardado, ya que les parecían âpiedras cualquierasâ. Asimismo, luego de explicar que esas piezas eran producto de la ejecución de técnicas de talla, algunos entrevistados reconocían puntas de proyectil en cualquier instrumento/lasca con punta o filo.

Frente a esta situación, no creemos casual que dos de las tres personas que reconocieron las piezas como producto de talla humana tengan en sus colecciones material tallado de Tandil.

Esta prueba destaca diferentes puntos. Por un lado, que la disparidad entre el porcentaje total de material tallado en relación con el material picado, abradido y pulido registrada en las ocho colecciones, sólo refleja un criterio selectivo en la recolección y clasificación que se vincula con el reconocimiento de las bolas de boleadoras y los instrumentos de molienda por sobre el material tallado. Por otro lado, creemos que adquiere sentido la cartelería del Museo y Archivo Histórico Dr. Aurelio Lusarreta, donde se incluye una variabilidad de piezas dentro de la clasificación puntas de flechas, incluso el único fragmento de cerámica registrado.

Consideramos que el reconocimiento de ciertas materialidades como producto de personas del pasado, frente a otras que son desconocidas, está relacionado con las representaciones construidas sobre la aboriginalidad pampeana que circulan tanto en discursos escolares, museográficos, artísticos, estatales y académicos (Pupio et al. 2010; Salerno 2014; Sánchez Azcarate 2014; Rosso 2018, entre otros).

REFLEXIONES FINALES

El análisis de las cosas en tanto objeto de estudio per mitió delinear conocimientos relevantes sobre el pasado indígena del partido de Tandil. Primero, sostener que existen colecciones arqueológicas con procedencia conocida dentro de la localidad. Estas colecciones no permiten asegurar un tiempo de ocupación prehispánico en la zona, pero sí nos hablan sobre la posibilidad de la misma. A su vez, facilitan la delimitación de espacios susceptibles de ser prospectados a partir del diseño de una adecuada estrategia de investigación, teniendo en cuenta los 14 lugares de procedencia registrados. En efecto, abren interrogantes y vías de análisis para futuros estudios en el partido.

Para este trabajo, se consideró el registro de ocho de ellas, sabiendo que aún quedan más por relevar. Las colecciones tratadas son públicas y privadas. Si bien, todas las piezas se recolectaron y guardaron por pertenecer a grupos indígenas del pasado, a partir de la experiencia llevada a cabo, entendimos que no todos los materiales tienen el mismo potencial de ser coleccionados. Sino sólo aquellos que son reconocidos por las personas como referentes del pasado, y en este caso, mayormente las bolas de boleadoras. Pero no sólo el criterio de selección y recolección de las colecciones está mediado por el reconocimiento de referentes en las piezas, sino también el modo de clasificación y guardado de las mismas. Y este reconocimiento, o desconocimiento, está en relación con las representaciones sociales construidas en torno al pasado indígena pampeano, y en este sentido, qué imágenes o estereotipos fueron/son reproducidos y cuáles ocultados/negados. Por esto, pensamos que en los procesos de conformación de colecciones en Tandil se ponen en juego estereotipos y construcciones del saber en torno al pasado y al presente indígena.

Por último, consideramos que este trabajo significa la base desde donde pensar futuras investigaciones en Tandil desde una perspectiva material y reflexiva que ponga el énfasis en las construcciones sociales sobre el pasado local. Para ello, continuaremos con el análisis de nuevas colecciones privadas y las entrevistas a diferentes actores de la localidad, y empezaremos con el trabajo de prospección y excavación de nuevos sitios arqueológicos.

NOTAS

1. En el año 2000, un grupo de personas tandilenses funda la Asociación Amigos del Museo de Ciencias Naturales con el fin principal de crear y administrar un Museo Municipal de Ciencias Naturales en la ciudad de Tandil. El proyecto se concreta en el 2005 con la apertura de la institución en un edificio subvencionado por el municipio. En el año 2012, el mismo ente gubernamental decide cerrarlo. Las colecciones del museo tuvieron destinos diversos.

2. Extractos de una noticia digital publicada el 8 de septiembre de 2013 en El Eco de Tandil. En línea: http://eleco.com.ar/interes-general/ el-museo-fuerte- independencia-celebro-su-medio-siglo-de-vidaal- cuidado-de-la-historia/.

3. Extracto del Proyecto de Remodelación del Museo y Archivo Histórico Dr. Aurelio Lusarreta, 2014, Vela, proporcionado por uno de los fundadores y el encargado de la remodelación edilicia.

4. En esta oportunidad se separa a los profesionales de los arqueólogos/as sólo por una cuestión de énfasis. El objetivo es distinguir la relación con personas que se dedican a la arqueología de aquellas que se ocupan de otras disciplinas.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar a mis directores, Natalia Mazzia y Damián Bozzuto, quienes acompañaron de manera crítica y constante todo el proceso de construcción del trabajo de licenciatura del cual se desprende este escrito. Además alentaron esta producción mediante el aporte de correcciones y reflexiones. A Mackena Sosa por la ayuda con la traducción. A los y las coleccionistas de Tandil que socializaron sus materiales y conocimientos. Y finalmente, a todo el equipo del Í rea de Arqueología y Antropología de la Municipalidad de Necochea.

BIBLIOGRAFÍ A

1. Achilli, E. 2017. Construcción de conocimientos antropológicos y coinvestigación etnográfica. Problemas y desafíos. Cuadernos de Antropología Social 45:7-20. [ Links ]

2. Appadurai, A. 1986. Introducción: Las mercancías y la política del valor. En La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías, editado por Appadurai, A., pp.17-88, Grijalbo, Ciudad de México. [ Links ]

3. Arislur, S. 2017. Desandar caminos, reconstruir saberes. Una aproximación arqueológica a la zona serrana y periserrana del partido de Tandil. Tesis de Licenciatura Inédita, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. [ Links ]

4. Aschero, C. 1975. Ensayo para una Clasificación Morfológica de Artefactos Líticos Aplicada a Estudios Tipológicos Comparativos. Ms., Informe CONICET. [ Links ]

5. Aschero, C. 1983. Ensayo para una Clasificación Morfológica de Artefactos Líticos. Apéndices A y B. Cátedra de Ergología y Tecnología. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. MS. [ Links ]

6. Barros, M. P. y P. G. Messineo. 2004. Identificación y aprovisionamiento de ftanita o chert en la cuenca superior del Ao. Tapalqué (Olavarría, Pcia de Bs As, Argentina). Estudios Atacameños 28:87â103. [ Links ]

7. Barros, M. P. y P. G. Messineo. 2007. Producción lítica y cadenas operativas en el sitio Calera (Sierras Bayas, Región Pampeana). En Arqueología en las Pampas, editado por C. Bayón, A. Pupio, M. I. González, N. Flegenheimer y M. FrÍ ¨re, Tomo II, pp. 721-744. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires. [ Links ]

8. Bognanni, F. 2007. El sitio arqueológico Santa Rosa: ¿una estructura de trampa? Revista TEFROS 5(1):1-18. [ Links ]

9. Bognanni, F. y M. Ramos. 2013. Arqueología Histórica a gran escala: el caso de los pircados lineales del sur de Tandil. Revista TEFROS 11(1-2):1-18. [ Links ]

10. Briones, C. 2008. Formaciones de alteridad: contextos globales, procesos nacionales y provinciales. En Cartografías Indígenas. Políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad, compilado por C. Briones, pp. 9-36. Antropofagia, Buenos Aires. [ Links ]

11. Colombo, M. 2013. Los cazadores y recolectores pampeanos y sus rocas. La obtención de materias primas líticas vista desde las canteras arqueológicas del centro de Tandilia. Tesis Doctoral inédita, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata. [ Links ]

12. Ferrer, E. 2008. Tandil en los documentos. Compilación y análisis de fuentes historiográficas. Ediciones Crecer, Tandil. [ Links ]

13. Ferrer, E. y V. Pedrotta. 2006. Los corrales de piedra. Comercio y asentamientos aborígenes en las sierras de Tandil, Azul y Olavarría. Ediciones Crecer, Tandil. [ Links ]

14. Flegenheimer, N. y C. Bayón. 2002. ¿Cómo, cuándo y dónde? Estrategias de abastecimiento lítico en La Pampa Bonaerense. En Del Mar de los Salitrales. Diez mil Años de Historia Pampeana en el Umbral del Tercer Milenio, editado por D. Mazzanti, M. Berón y F. Oliva, pp. 231-241, Mar del Plata. [ Links ]

15. Flegenheimer, N. y N. Mazzia. 2013. Cerro El Sombrero Cima, un lugar particular para los pobladores tempranos. Revista del Museo de La Plata 13(87):217â232. [ Links ]

16. Flegenheimer, N., M. Zárate y M. Valente. 1999. El área de canteras Arroyo Diamante, Barker, Sierras de Tandil. En Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, editado por D. Marín, pp. 134- 138, La Plata. [ Links ]

17. Flegenheimer, N. N. Mazzia y C. Weitzel. 2015. Landscape and Rock in the East-Central Portion of the Tandilia Range (Buenos Aires Province, Argentina). PaleoAmerica 1(2):163-180. [ Links ]

18. Guber, R. 2004. El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Paidós, Buenos Aires. [ Links ]

19. Hidalgo, C. 2006. Reflexividades. Cuadernos de Antropología Social 23:45-56. [ Links ]

20. Hodder, I. 2012. Entangled. An Archaeology of the relationships between humans and things. Wiley-Blackwell, West Sussex. [ Links ]

21. Ingold, T. 2000. The perception of the Environment. Essays on livelihood, dwelling and skill. Routledge, Londres- Nueva York. [ Links ]

22. Jodelet, D. 1986 [1984]. La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En Psicología social y problemas sociales, editado por S. Moscovici, pp. 469-494. Paidós, Barcelona. [ Links ]

23. Kopytoff, I. 1986. The cultural biography of things: commodization as process. En The social life of things. Commodities in Cultural Perspective, editado por A. Appadurai, pp. 64- 91. Cambridge University Press, Cambridge. [ Links ]

24. Mandrini, R. 2012. La Argentina aborigen. De los primeros pobladores a 1910. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires. [ Links ]

25. Mazzanti, D. 2002. Territorialidad y representaciones rupestres como práctica social de los pueblos indígenas de las pampas. Revista Electrónica TELECULTURA, Dirección ejecutiva de Cultura, Municipalidad de General Pueyrredón. [ Links ]

26. Mazzanti, D. 2010. Factores dominantes en el desarrollo de la arqueología pampeana del período posconquista. En Historias de la Arqueología Sudamericana, editado por Nastri, J. y L. M. Ferreira, pp.189-210. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires. [ Links ]

27. Mazzanti, D. L., G. Martínez, M. M. Colobig, A. Zucol, E. Passeggi, M. Brea, G. Bonnat, G. Hassan, J. L. Soria, J. A. Vera y C. Quintana. 2013. Avances en los estudios arqueológicos, geoarqueológicos y paleoambientales en las sierras de Tandilia. Resultados preliminares en Alero El Mirador y Abrigo La Grieta. Revista del Museo de La Plata 13(87):59â76. [ Links ]

28. Mazzia, N. 2010/2011. Lugares y paisajes de cazadores-recolectores en la pampa bonaerense: cambios y continuidades durante el Pleistoceno final-Holoceno. Tesis Doctoral inédita, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata. [ Links ]

29. Mazzia, N. 2011. Espacios construidos en el sector centro oriental de Tandilia (pcia. de Buenos Aires, Argentina). Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 5:67â94. [ Links ]

30. Mazzia, N. y N. Flegenheimer. 2007. Retorno a La China: una visión de las ocupaciones tardías. En Arqueología en las pampas editado por C. Bayón, A. Pupio, M. I. González, N. Flegenheimer y M Frere, pp. 549â565. Sociedad Argentina de Antropología, Bahía Blanca. [ Links ]

31. Miller, D. 2005. Materiality: An Introduction. En Materiality editado por D. Miller, pp. 1-50. Duke University Press, Durham. [ Links ]

32. Pedrotta, V. 2011. Avances en el estudio de pigmentos minerales: el caso de las Sierras de Curicó (Tandilia, Región Pampeana, Argentina). Cazadores del cono sur. Revista de Arqueología 4:175â186. [ Links ]

33. Pedrotta, V. 2013. Reandando los caminos al Chapaleofú: Viejas y nuevas hipótesis sobre las construcciones de piedra del Sistema de Tandilia. Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria 21:269â295. [ Links ]

34. Pedrotta, V., V. Bagaloni, L. Duguine y L. Carrascosa. 2011. Investigaciones arqueológicas en los âcorrales de piedraâ del Sistema de Tandilia (Región Pampeana, Argentina). En Arqueología Histórica en América Latina. Perspectivas desde Argentina y Cuba, editado por M. Ramos y O. Hernández de Lara, pp.111â127. Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján, Luján. [ Links ]

35. Pomian, K. 1993. La colección, entre lo visible y lo invisible. Revista de Occidente 141:41-49. [ Links ]

36. Pupio, M. A. 1996. Resultados preliminares del sitio cantera-taller La Liebre. Jornadas Chivilcoyanas en Ciencias Sociales y Naturales, pp. 191-194. Centro de estudios en Ciencias Sociales y Naturales de Chivilcoy. [ Links ]

37. Pupio, M. A. 2005. Coleccionistas de objetos históricos, arqueológicos y de ciencias naturales en museos municipales de la provincia de Buenos Aires en la década de 1950. História, CiÍ ªncias, Saúde â Manguinhos 12:205-229. [ Links ]

38. Pupio, M. A. 2007. Arqueólogos y coleccionistas en la formación del patrimonio arqueológico en la provincia de Buenos Aires en la década de 1950. En Arqueología en Las Pampas, editado por C. Bayón, A. Pupio, M. I. González, N. Flegenheimer y M. Frere, pp. 783-798. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires. [ Links ]

39. Pupio, A., D. Palmucci y C. Simón. 2010. Pueblos errantes. Las sociedades cazadoras recolectoras en el discurso de los manuales escolares. En Mamul Mapu: pasado y presente desde la arqueología pampeana, editado por M. Berón, L. Luna, M. Bonomo, C. Montalvo, C. Aranda y M. Carrera Aizpitarte, pp. 499-511. Libros del Espinillo, Ayacucho. [ Links ]

40. Ramos, M., F. Bognanni, M. Lanza y V. Helfer. 2008. Implicancias arqueológicas respecto del ganado introducido y el tráfico de los cimarrones. Revista TEFROS 6:117â134. [ Links ]

41. Rodríguez de Anca, A. 2013. Políticas culturales y colonialidad. Acerca del régimen de visibilidad del Pueblo Mapuche en Neuquén. En Tramas de diversidad: patrimonio y pueblos originarios, compilado por C. Crespo, pp. 21-38. Editorial Antropofagia, Buenos Aires. [ Links ]

42. Rosso, I. 2018. Buenos Aires Indígena. Cartografía social de lo invisible. Editorial Unicen, Tandil. [ Links ]

43. Salerno, V. M. 2014. Trabajo arqueológico y representaciones del pasado en la provincia de Buenos Aires. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires. [ Links ]

44. Sánchez Azcarate, F. Septiembre 2014. Una mirada crítica sobre el rol de los Museos Históricos Regionales. El caso del Museo Histórico Fuerte Independencia (Tandil). https://fh.mdp.edu.ar/ encuentros/index.php/jie/2jie/paper/view/580/390 (10 Diciembre 2018) [ Links ]

45. Sanmartín Arce, R. 2000. La entrevista en el trabajo de campo. Revista de Antropología Social 9:105-126. [ Links ]

46. Silva, A. F. 2014. El pasado en el presente de los Asurini do Xingu: narrativas arqueológicas y narrativas indígenas. En Multivocalidad y Activaciones Patrimoniales en Arqueología: Perspectivas desde Sudamérica, editado por M. C. Rivolta, M. Montenegro, L. Menezes Ferreira y J. Nastri, pp. 131-154. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires. [ Links ]

47. Tilley, C. 2010. Interpreting landscapes. Geologies, topographies, identities. Explorations in Landscape Phenomenology 3. Left Coast Press, Walnut Creek. [ Links ]

48. Vecchi, R. 2010a. Bolas de boleadora en los grupos cazadores recolectores de la pampa bonaerense. Tesis Doctoral inédita, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. [ Links ]

49. Vecchi, R. 2010b. Materias primas de boleadoras en el área Interserrana costera: Localidad arqueológica El Guanaco. En Mamul Mapu. Pasado y Presente desde la Arqueología Pampeana, editado por M. Berón, L. Luna, M. Bonomo, C. Montalvo, C. Aranda y M. Carrera Aizpitarte, pp. 337-350. Libros del Espinillo, Ayacucho. [ Links ]

50. Velazquez, G. 2016. Geografía y calidad de vida en la Argentina. Análisis regional y departamental (2010). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, IGEHCS/CIG, Tandil. [ Links ]