Introducción

Existen diferentes métodos científicos para la identificación de restos humanos cadavéricos; entre los mismos destacan la lofoscopía (que incluye a la dactiloscopía, la quiroscopía y la pelmatoscopía), la queiloscopía, el análisis de las piezas dentales, el estudio de señas particulares específicas (tales como cicatrices y/o tatuajes) y los exámenes de ADN (genética forense). Dependiendo del estado de descomposición, de la causa de muerte y de sus circunstancias, será factible el empleo prioritario de alguno de estos métodos. Sin embargo, aplicar distintos abordajes ayuda a disminuir el margen de error, particularmente en aquellos casos en los que la identificación por medio de las huellas dactilares resulta inaplicable.

La rugoscopía es un método alternativo, sencillo y económico, que aporta datos muy útiles en este tipo de situaciones. El mismo se basa en el análisis de la morfología de las rugosidades palatinas y sus relaciones respecto del rafe (Briñón 2011). Las rugas palatinas, también denominadas pliegues palatinos transversos, son estructuras anatómicas formadas por relieves del epitelio sobre ejes de tejido conectivo denso. Se ubican en la porción anterior del paladar, detrás de los dientes antero-superiores y de la papila incisiva, bilaterales al rafe palatino (Ferraris 2009; Grimaldo-Carjevschi 2010).

Las mismas presentan ciertas características que las transforman en un rasgo morfológico diagnóstico para el establecimiento de identificación humana presuntiva, con un valor equiparable al de las huellas dactilares. Se forman a partir del tejido conectivo denso que recubre el hueso, durante la decimosegunda semana de desarrollo. Cambian de tamaño por el normal crecimiento, manteniendo inalterado su diseño y son únicas en cada persona, aún entre gemelos (Correa Ramírez 1990; Castillo 2012). A su vez, ni la erupción ni la pérdida de las piezas dentales afectan su forma, posición o características (España et al. 2010). Algunos autores señalan que el proceso de descomposición de las rugas comienza alrededor del quinto día después del deceso (Cortéz et al. 2007), mientras que otros sostienen que presentan cierto nivel de resistencia a la destrucción ocasionada por la putrefacción y las altas temperaturas (Correa Ramírez 1990; Aparicio et al. 2007). Las rugas se mantienen invariables ante la acción de productos químicos como nicotina o etanol, se presentan inalterables ante enfermedades o traumas (Correa Ramírez 1990; Castillo 2012), la remoción quirúrgica no es permanente, se regeneran algunos meses más tarde (Fonseca y Rodríguez Flórez 2009) y por último, el uso de prótesis dental y los tratamientos de ortodoncia no modifican su diseño (Correa Ramírez 1990; Castillo 2012).

El presente trabajo propone una nueva metodología analítico-descriptiva, resultado de la síntesis de diferentes métodos empleados a nivel mundial y la descripción de nuevos patrones. A la vez, se brinda una ficha de registro que unifica, facilita y agiliza la toma de datos, contemplando una mayor cantidad de variables estomatológicas, lo cual permite un abordaje integral del paladar (con excepción de las piezas dentales).

El objetivo principal de este artículo es proponer un sistema clasificatorio y de análisis de las rugas palatinas para ser usado como protocolo legal en la República Argentina, así como una ficha que permita recoger la información del individuo para generar una base de datos nacionales y provinciales, junto a las huellas dactilares y la ficha dental correspondiente.

Para establecer un análisis forense es necesario contar con información pre-mortem contrastable con los datos post-mortem que se obtendrán del análisis de los restos humanos. La historia clínica dental es una pieza clave en este proceso; sin embargo, actualmente en Argentina no se incluye el registro de las rugas palatinas del paciente en las fichas odontológicas (tanto en centros de atención de gestión pública como privada) (Alegría et al. 2008; España et al. 2010).

La incorporación de la información rugoscópica en la historia clínica dental como práctica usual, enriquecería el conjunto de variables que se emplean para el establecimiento de identificación humana positiva. Esto no supondría una marcada modificación de las prácticas estomatológicas comúnmente empleadas y su aplicación sería sencilla, económica y rápida. A su vez, la invariabilidad de la morfología de las rugas palatinas a lo largo del ciclo vital completo del individuo da cuenta de la importancia de su inclusión en los registros odontológicos desde temprana edad.

Sistemas de codificación y registro de rugas palatinas, un repaso histórico

El análisis de las rugas palatinas, si bien no se encuentra ampliamente extendido en nuestro país, cuenta con un extenso desarrollo histórico a lo largo del siglo XX. A continuación, realizamos una breve síntesis histórica de los aportes fundamentales a la temática siguiendo un orden cronológico y exponiendo los sucesivos avances y enfoques analíticos aplicados.

Juan U. Carrea (1937): realizó estudios comparativos entre felinos y primates. Estableció cuatro tipos que se determinan evaluando la dirección de las rugas respecto del rafe palatino: antero-posterior, perpendicular al rafe, postero-anterior y diferentes direcciones (Briem Stamm 2012).

Luis Da Silva (1938): utiliza el método rugoscópico para realizar una identificación humana por primera vez. Divide las rugas en simples y compuestas (resultantes de la unión de una o más simples) y les asigna un número de acuerdo a su forma: recta, curva, angulosa, circular, ondulada y punto (1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente) (Silva 1938; Grimaldo-Carjevschi 2010; Castillo 2012).

Juan R. Beltrán (1938): llevó adelante estudios comparativos entre primates, gatos, perros y caballos. Determinó que solamente en humanos las rugas son asimétricas. Divide el paladar en dos mitades a partir del rafe y caracteriza a las rugosidades de acuerdo a la dirección: recta, ondulada, bifurcada y trifurcada (Grimaldo- Carjevschi 2010; Castillo 2012).

Trobo Hermosa (1954): perfecciona el sistema de Luis Da Silva. Divide a las rugosidades en principales (las cercanas al rafe medio) y derivadas (provenientes de las anteriores). Mantiene la clasificación de «simples» y compuestas o polimorfas (representadas por la unión de dos o más simples). En cuanto al diseño, establece seis categorías para las simples: punto, recta, curva, ángulo, sinuosa y círculo (A, B, C, D, E y F respectivamente); en tanto que a las polimorfas las representa con la letra X. Las derivadas se designan con la letra que corresponde a su diseño pero en minúscula (a, b, c, d, e, f y x) separándola de la ruga principal por dos puntos (e.g.: A: b) (Jurado et al. 2009).

Basauri Chávez (1961): realiza la lectura de adelante hacia atrás (dirección incisivos centrales-post damen) y del rafe hacia cada lado (primero el derecho y luego el izquierdo). Establece diez posibles diseños y les asigna un número: punto, recta, curva, ángulo, sinuosa, círculo, Y, cáliz, raqueta y rama (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 respectivamente - 7, 8 y 9 corresponden a formas compuestas) (Correa Ramírez 1990).

Thomas y Kotze (1983): considera seis posibles diseños con algunas variaciones morfológicas probables. Partiendo del rafe: divergente, convergente, curva, ondulada, recta y circular (estas últimas cuatro con tres posibilidades de registro para cada una) (Thomas y Kotze 1983).

Alberto Correa Ramírez (1990): basa su metodología en la clasificación de Basauri. Establece una división del paladar en un sistema de cuadrantes: ocho zonas horizontales (que se designan con números 1 al 8) y dos zonas verticales, una a cada lado del rafe medio: la zona correspondiente al lado derecho, con seis divisiones (I, II, III, IV, V y VI) y la del lado izquierdo con cinco (A, B, C, D, E). La lectura se realiza de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda. La intersección de la zona horizontal con las verticales da como resultado un número de cuadrante en el que se ingresa el valor asignado en el sistema Basauri para el diseño de la ruga ubicada en ese sector (Correa Ramírez 1990; Grimaldo-Carjevschi 2010; Castillo 2012).

Oscar Lozano y Andrade (1996): establece una división del paladar en cuadrantes que denomina A, B, C y D, determina seis tipos de diseño posibles para las rugas: rectas, curvas, angulares, circulares, sinuosas y puntos (1, 2, 3, 4, 5, y 6 respectivamente) y asigna lateralidad a partir del rafe (izquierda-derecha). De acuerdo a la localización de la ruga en el sistema de cuadrantes, se obtiene un número de seis cifras que representa la identidad de la persona (Lozano y Andrade 1996; Fonseca y Rodríguez Flórez 2009).

Fonseca, G. y Rodríguez, F. (2009): desarrollan un sistema en el que integran variables que hasta el momento no eran tenidas en cuenta en el análisis: forma del paladar, prominencia y patrón de disposición de las rugas. Toman siete posibles diseños de las rugas: recta, curva. angular, circular, sinuosa, punto y bifurcada. El método se denomina palatoglífico, a partir de su empleo se obtiene un número de 12 cifras aproximadamente (dependiendo de la cantidad de rugas) que será el código de identificación del individuo (Fonseca y Rodríguez Flórez 2009).

Élida Briñón (2011): su método se denomina Palatograma Legal Programado. Establece un detallado análisis de las rugas en cuanto a su diseño, a su ubicación y a su lectura. Toma en cuenta variables como la papila palatina y su relación con el rafe (Briñón 2011).

Nueva propuesta de codificación y clasificación de las rugas palatinas

Entendemos que el análisis de las rugas palatinas debe formar parte del conjunto de métodos usualmente empleados para la identificación humana presuntiva. Tal inclusión permitiría ampliar el número de variables estomatológicas que permiten la caracterización del individuo. Una mayor información integrada aumenta las posibilidades de concluir en una identificación presuntiva con un margen de error menor.

Para la realización del presente trabajo se empleó el análisis escópico de 150 moldes de yeso procedentes del Hospital de Odontología especializado en infantil Dr. A. Bollini de la ciudad de La Plata, aplicando la metodología propuesta para la caracterización rugoscópica de los individuos.

Debido a que este trabajo es de estricto corte metodológico no se hace referencia a la caracterización poblacional de la muestra. Actualmente los trabajos de análisis e investigación continúan, con particular énfasis en las posibles alteraciones de diseño de las rugas como consecuencia de tratamientos de ortodoncia y/o cirugías de paladar.

Las variables analizadas son:

Rango de desarrollo dental (RDD): esta variable estará determinada por el estadio de erupción de las piezas dentales presentes con independencia de la edad cronológica. En aquellos individuos que se presenten todas las piezas definitivas, el RDD será adulto; en los casos en los que se encuentren piezas deciduas + piezas definitivas, el RDD será mixto, y cuando todas las piezas sean deciduas, el RDD será infantil.

Edad biológica: estimada a partir de las tablas de secuencia de formación y erupción dental desarrolladas por Douglas Ubelaker y Jane Buikstra (Ubelaker y Buikstra 1994).

Forma arcada del paladar: (Figura 1) el arco dentario puede ser dividido en tres segmentos: el anterior (de canino a canino) y los posteriores (que se extienden hacia el post-damen). La delimitación de ambos hemiarcos se evidencia tomando como referencia el saliente que el canino presenta en su cara vestibular. La forma que adopten estos tres segmentos determina la forma del arco palatino, con especial atención en el segmento anterior. Determinamos la forma de la arcada del paladar trazando una línea imaginaria sobre la superficie oclusal de las piezas dentales. Los posibles formatos serán: redonda, cuadrada, triangular, ovoide y arco.

Prominencia de las rugas: determinada por la capacidad de ser percibidas visualmente y por el nivel de dificultad que presenten para ser pintadas con el grafito (en el caso de trabajar con moldes de yeso) o intervenidas digitalmente (cuando se trata de registro fotográfico). Serán elevadas cuando son observadas sin dificultad a ojo desnudo, intermedias cuando sea necesario recurrir a la ayuda de algún aparato óptico para visualizarlas (lupa, por ejemplo) y planas cuando el relieve se encuentre al mismo nivel que el paladar. En este último caso es recomendable realizar una intervención digital para establecer el diseño, aun cuando se trate de moldes de yeso, para evitar confusiones producto de los residuos de grafito que pueden acumularse en los mismos y que no refieran a diseños de rugas propiamente dichos.

Patrón de disposición de las rugas (en relación al rafe): (Figura 2) la lectura de las rugas se realiza desde la papila palatina hacia el post-damen y del rafe hacia la cara palatina de las piezas dentales, determinando la predominancia de ciertas formas geométricas. En geometría, la concavidad de una curva es la parte que se asemeja a la zona interior de una circunferencia o de una esfera, es decir, que tiene su parte hundida dirigida al observador; en el caso de las rugas esta parte hundida estará dirigida hacia el post-damen y determinará el patrón cóncavo, en el que predominarán los diseños con esa característica. Por el contrario, la convexidad de una curva es la zona que se asemeja al exterior de una circunferencia o una superficie esférica, es decir, que tiene su parte sobresaliente dirigida al observador. El patrón de disposición de las rugas será convexo cuando la parte sobresaliente esté dirigida hacia la papila palatina. En el patrón de convergencia central las rugas parecen converger hacia el centro del paladar, sin que prime un diseño en particular. Cuando la mayoría de los diseños se presentan perpendiculares al rafe en una línea casi recta, el patrón será perpendicular al rafe, en tanto que se denominará patrón indefinido aquel en el que no sea posible identificar ninguna de las categorías anteriores.

Disposición espacial de las rugosidades en el paladar: (Figura 3) la ubicación espacial de las rugas quedará definida en función de la subdivisión del paladar en un sistema de cuadrantes, enumerando las mismas en relación a su orden de aparición teniendo en cuenta que la lectura se realiza desde la papila palatina hacia el post-damen y del rafe hacia la cara palatina de las piezas dentales. La enumeración será independiente en cada mitad del paladar, siendo la número 1 la que se encuentre más cercana a la papila palatina. Debido a que los patrones rugoscópicos no presentan simetría bilateral el número y disposición (ubicación en los cuadrantes) de las rugas en el paladar puede variar para cada una de sus mitades.

La línea media que divide el arco del paladar en dos mitades (Sx y Dx) está determinada de manera arbitraria por una recta imaginaria que recorre el rafe; se extiende atravesando la zona interna de contacto entre los incisivos centrales superiores y, en dirección opuesta, hacia el post-damen.

Dx y Sx 1º cuadrante: espacio comprendido entre la línea media (línea del rafe) y una línea imaginaria que pasa por el punto medio de la superficie de contacto entre el borde distal del canino y el borde mesial del 1º premolar, formando un ángulo de agudo a recto. En caso de no contar con el canino, la línea imaginaria se apoya en el extremo del borde mesial del 1º premolar, si la pieza ausente es ésta, se toma de referencia el borde distal del canino.

Dx y Sx 2º cuadrante: espacio contiguo inmediato posterior al 1º cuadrante. Comprendido en la parte anterior por la intersección de la línea del rafe con la recta que atraviesa el punto medio de la superficie de contacto entre el borde distal del canino y el borde mesial del 1º premolar, y en la parte posterior, formando un ángulo con una recta imaginaria que pasa por el extremo mesial del 2º molar.

Dx y Sx 3º cuadrante: espacio contiguo inmediato posterior al 2º cuadrante. Anteriormente queda delimitado por la recta imaginaria que pasa por el extremo mesial del 2º molar formando un ángulo con la línea del rafe, y en su porción posterior se define por el post-damen.

Longitud del rafe: establecemos la longitud del rafe teniendo en cuenta la relación del largo del mismo respecto de líneas imaginarias perpendiculares a la línea media que quedan definidas por la superficie de contacto de los bordes distales de los caninos y los premolares respectivamente. Se considerará rafe corto cuando éste no supere la línea definida por los caninos, medio si no se extiende más allá del borde distal de los premolares y largo cuando sí supere a esta última línea. En caso de no contar con los caninos, la línea imaginaria quedará definida por el borde mesial de la pieza dental presente en posición distal. Respecto de los premolares la línea imaginaria considerada queda definida por la pieza dental más distal presente, sea ésta el 1º premolar o 2º premolar. Si se tratara de un individuo con dentición decidua o mixta las piezas dentales consideradas para trazar la línea imaginaria por los premolares serán los molares deciduos.

Diseño del rafe: de acuerdo al diseño que presente el rafe en su recorrido podemos establecer dos categorías: será recto cuando en su recorrido, desde la papila palatina hasta el post-damen, sea posible definir una línea sin curvas ni ángulos y será sinuoso cuando su diseño presente ciertas ondulaciones.

Forma de la papila palatina (PP): la papila palatina puede presentar cuatro diseños de acuerdo a la forma geométrica a la que refiera: redonda, triangular, ovoide (o alargada) y romboide.

Relación de la papila palatina con el rafe: la papila palatina y el rafe pueden estar unidos o no, para cada una de las opciones correspondientes a la forma de la papila debe establecerse su relación con el rafe y se codifica separando la forma de la relación con un “.” (punto). Ejemplos: papila palatina redonda unida al rafe: 1.1 (1=redonda. 1=unida al rafe); papila palatina romboide separada del rafe: 4.2 (4=romboide. 2=separada del rafe).

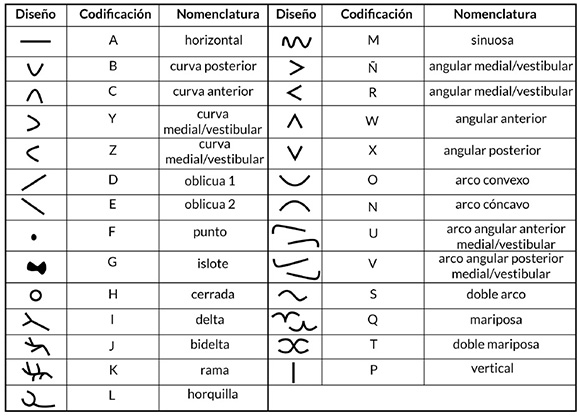

Diseño de las rugas: (Figura 4) para llevar a cabo la caracterización de los distintos diseños de las rugas se emplearon como base los patrones propuestos por la Dra. Briñón (Briñón 2010). A partir del análisis de los moldes trabajados sumamos 10 formas a las detectadas en el trabajo original, a saber: Ñ, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Nuestra metodología apunta a la descomposición de las rugas en la mayor cantidad de diseños posibles, puesto que entendemos que esta característica es de importancia diagnóstica para establecer el patrón de formas individualizantes (propio de cada individuo), razón por la cual hemos retirado de la tabla el diseño denominado polimorfa. En aquellos casos que podrían incluirse en esa categoría hemos podido identificar las entidades mínimas que los componen. A fin de comprender mejor la caracterización de los tipos de rugas descriptos a continuación se recomienda remitirse a la figura 4. Las rugas pueden presentarse como simples o compuestas, las simples refieren a un diseño único mientras que las compuestas se encuentran conformadas por múltiples diseños.

La diferencia entre las formas (B, C, Y y Z) y angulares (Ñ, R, W y X) se establece en base a la presencia o no de un ángulo en el diseño, y la orientación de esta morfología (en relación al rafe, a la papila palatina, al post-damen y la cara palatina de las piezas dentales) determinará su lateralidad. Es posible definir cuatro tipos: en las posteriores la curvatura o el ángulo estarán orientados hacia el post-damen; las anteriores serán aquellas en las que estas estructuras se dirijan hacia la papila palatina; las mediales comprenden las rugas cuyo ángulo o curvatura se encuentren orientados hacia el rafe, y las vestibulares presentarán esta estructura diagnóstica orientada hacia la cara palatina de las piezas dentales.

Los distintos “arcos” se reconocen teniendo en cuenta la ubicación de la curvatura del mismo: N y O serán cóncavo y convexo respectivamente. Respecto de los diseños U y V es posible determinar cuatro tipos, siguiendo los mismos criterios empleados para la caracterización de las formas curvas y angulares citadas anteriormente, a saber: anterior vestibular, anterior medial, posterior vestibular y posterior medial.

Horquilla y Delta se diferencian de acuerdo a la forma principal que las define: en el caso de la horquillano se observa un ángulo en su diseño, sino que presenta una morfología curva. En el diseño delta tiene lugar el caso contrario: evidencia un ángulo en la base.

La codificación correspondiente a cada una de las variables descriptas anteriormente se explica en un apartado a continuación.

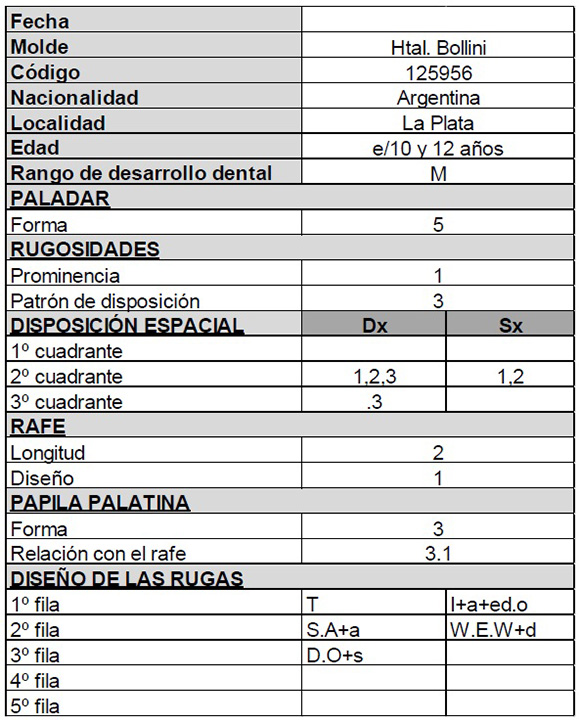

Uso y función del sistema: análisis de caso

A fin de hacer más clara la utilización de la metodología propuesta en este trabajo la misma será aplicada al análisis de un caso tipo. En este mismo apartado se presenta la codificación correspondiente que da cuenta de las distintas variantes definidas para cada variable. A continuación, se describe la secuencia metodológica para llevar a cabo el registro rugoscópico.

Se realiza un registro fotográfico: una foto del paladar completo y una de las rugas. (Figura 5). Las mismas pueden ser llevadas a cabo en el individuo o a partir de un molde de yeso que contenga el registro de las estructuras estomatológicas a analizar.

Se marca el diseño de las rugas con un lápiz de grafito (dureza mayor a B) o puede intervenirse la fotografía de manera digital utilizando Adobe Illustrator ® o similar. (Figura 6.A).

Se procede a analizar las variables consideradas y registrar los tipos presentes (Figura 6.A

Se vuelca la información extraída en una planilla de datos propuesta en el presente trabajo (Tabla 1).

Como resultado del empleo de la metodología propuesta, en el caso de estudio anteriormente mencionado es posible establecer que se trata de un individuo que presenta un rango de desarrollo dental (RDD) mixto y una edad aproximada de entre 10 y 12 años. La arcada del paladar presenta forma en arco, la prominencia de las rugas es elevada y el patrón de disposición es de convergencia central. La papila palatina (PP) tiene forma ovoide y se presenta separada del rafe. La longitud del rafe es media y su diseño es recto (Figura 6.A). Del análisis de los diseños de las rugas propiamente dichos es posible establecer la siguiente codificación: rugas correspondientes a la mitad Sx: primera fila: I+a+e+d.o y segunda fila: W.E.W+d; rugas correspondientes a la mitad Dx: primera fila: T, segunda fila: S.A+a y tercera fila: D.O+s (Figura 6.B). Cabe destacar que el sexo del individuo no es estimable a partir de los diseños de las rugas ni de ninguna de las variables consideradas.

Palabras finales

La confección de una ficha odontológica a temprana edad, que incluya el diagrama de las rugas palatinas del paciente y la información asociada expuesta en el presente trabajo (arcada, papila palatina, rafe, etc.) hace de ésta una herramienta fundamental para el cotejo de datos confiables en el caso de ser necesario establecer una identificación presuntiva de individuos muertos en contextos de violencia y/o catástrofe.

Se trata de un método económico y sencillo que permite recolectar información valiosa de manera rápida y estandarizarlo facilitaría el trabajo de los investigadores que actualmente no cuentan con un sistema único. En el caso particular del diseño de las rugas, y teniendo en cuenta que su valor diagnóstico es equiparable al de las huellas digitales, se debe abordar su análisis de la manera más detallada posible y contemplando la mayor cantidad de formas probables; puesto que es en ese diseño particular en donde reside el valor diagnóstico de las mismas. La simplificación de las formas hace que esa particularidad individual se vea afectada, disminuyendo la capacidad identificatoria de las rugas.

La alteración de la longitud y el diseño de las rugas palatinas luego de tratamientos ortodóncicos o cirugías se encuentra en proceso de estudio, es por esto que se sugiere repetir el análisis y registro rugoscópico en aquellos pacientes que atraviesen por alguna de estas situaciones.

La propuesta metodológica aquí presentada busca brindar un marco estandarizado para el registro rugoscópico, que integre desarrollos previos a la vez que posea una fácil aplicación y enriquezca el conjunto de técnicas existentes en Ciencias Forenses para la identificación presuntiva de individuos.