Introducción

Nada ha habido que lamentar en estas marchas al través del desierto más completo, con una fuerza considerable que ha tenido que traerlo todo consigo: sacerdotes, sabios, mujeres, niños y hasta los animales domésticos de las guarniciones, lo que daba a la columna un aspecto de una de esas emigraciones de pueblos que, según los antiguos éxodos, se trasladaban en busca de suelo y de clima propicio para plantar sus tiendas. (Julio A. Roca, Telegrama al presidente Nicolás Avellaneda del 25 de mayo de 18791).

El Pueblo Avellaneda fue el primer asentamiento planificado y edificado en la Patagonia en el contexto de la denominada Campaña del Desierto. Entre sus principales propósitos se hallaba el de trasladar las fronteras nacionales hasta la costa del Río Negro, para lo cual se requería conquistar y ocupar la isla de Choele Choel, considerada como el epicentro de las comunicaciones y logística indígenas. Esta ocupación se hizo efectiva en mayo de 1879, fundándose el 9 de julio de dicho año el Pueblo Avellaneda, emplazamiento urbano que habría de constituirse en la cabecera del conjunto de las operaciones militares programadas. Sin embargo, más allá de la importancia estratégica que este territorio pudiera representar, la posesión de Choele Choel por parte de la sociedad blanca formaba parte de un imaginario que se venía construyendo desde hacía más de un siglo por parte de distintos actores europeos y criollos que especulaban con la posibilidad de unir los dos océanos a partir de la presunta navegabilidad del Río Negro. A partir de 1876 la idea de esta ocupación tomó fuerza, particularmente como parte del aparato publicitario armado para llevar al poder al que habría de convertirse en el nuevo ministro de guerra y marina, Julio A. Roca. Figuras tales como Estanislao S. Zeballos, Álvaro Barros y el mismo Roca veían a este conjunto de islas como la llave del desierto2 y como el eje del poder indígena; por eso se venía reclamando la constitución de un enclave de profundo valor simbólico, un monumento que diera cuenta, no sólo del dominio militar por parte de la sociedad estatal, sino -fundamentalmente- del predominio de la civilización sobre la barbarie, dicotomía genética de la Argentina como Estado-Nación que esa generación política pretendía resolver de manera radical. Así, todo lo concerniente a la construcción del pueblo estuvo teñido de una pretensión icónica: se forzó la llegada de las tropas a la isla para que coincidiera con la fecha patria del 25 de mayo y, en el mismo sentido, se programó la colocación de la piedra fundamental para el 9 de julio. En medio de pompas militares, los discursos oficiales hablarían de la continuidad histórica de ambos procesos como parte de una misma gesta.

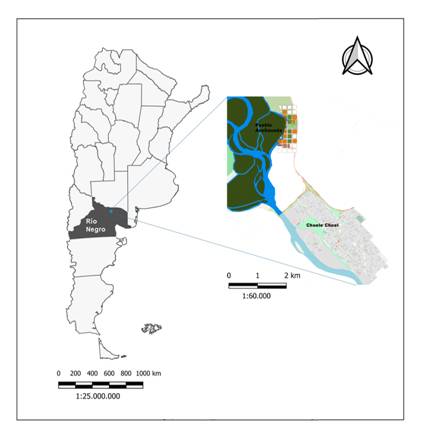

El Pueblo Avellaneda originalmente había sido fundado algunos kilómetros al oeste de su emplazamiento final, pero debió ser trasladado debido a una fuerte inundación del Río Negro. Funcionó por poco más de dos años en un predio conocido como Pampa de los Molinos o Zanjón de los Loros (Figura 1), hasta su abandono a favor de la actual localidad de Choele Choel, situada a una corta distancia. Para su construcción se debieron nivelar unas 30 hectáreas de monte espinoso sobre un terreno definido como un gran médano (Zeballos, 1879), donde nada era sencillo: el agua estaba bajo una barranca de 10 metros de altura, el suelo era estéril a cualquier intento de cultivo y durante varias horas al día el viento levantaba insufribles tormentas de arena que obligaban a la población a recluirse dentro de sus casas (Zeballos, 1881, pp. 321-326). No obstante, para septiembre de 1879 casi veinte hectáreas ya habían sido construidas y habitadas. Si bien una fracción importante de este terreno fue ocupado por cuarteles militares, la mayor parte fue destinada a las residencias de los jefes y oficiales y de las familias que acompañaron a la expedición. Hubo hospitales, una botica, una plaza de carretas, un barrio exclusivo para el comercio y hasta llegó a comentarse el proyecto de construcción de un teatro (Rhode, 1879; Prado, 1907). Se había planificado el emplazamiento de un pueblo de frontera que ofreciera todos los adelantos esperables en una ciudad arquetípica en medio del desierto; al respecto, el comandante Prado relataba:

Todo era alegría y contento. Al mes y medio de establecidas, las tropas tenían abrigadas cabañas y los oficiales y el comercio, confortables y hasta risueñas viviendas. (...) Vendría la primavera y entonces empezaríamos a levantar en el Pueblo Avellaneda, aquí un palacio para la comandancia en jefe; allá una escuela, en esta punta un cuartel adornado con almenas y torres- en aquél una iglesia; en la plaza erigiríamos una estatua (...) (Prado, 1907, p. 85).

Para esto, la Primer División Expedicionaria, encabezada por el propio ministro de Guerra y Marina, Julio A. Roca, transportó en sus carretas a la civilización misma representada por un ensamble3 heterogéneo de materiales, personas, animales, saberes e instituciones- al locus mismo de la barbarie: el desierto. Soldados de tropa, barriles de madera y hierro, científicos europeos, materiales de construcción, fotógrafos, mobiliario fino y de campaña, periodistas, bebidas alcohólicas de diversas procedencias, mujeres fortineras, latas de conserva, curas, nuevas armas y doctrinas militares adquiridas en la Guerra de la Triple Alianza, oficiales de alta alcurnia, ganado, telégrafos, porcelana inglesa... constituyeron un ensamble de elementos -humanos y no humanos- diverso, interactivo y complejo, lanzado a la experiencia de un mundo que estaba cambiando y el que estaban llamados a cambiar como agentes y como afectos1 de ese cambio, en tanto partes, en tanto un todo. Los objetos que llegaron con la Campaña del Desierto y que -junto al grupo diverso de humanos que conformaron ese contingente- formaron parte fundamental de ese ensamble que fue el Pueblo Avellaneda, eran portadores de memoria, agencia y discurso. Se trató de una materialidad materializante, constitutiva de un nuevo paisaje y de una nueva vivencia del territorio, de una narrativa y de una disputa por la distribución del espacio social en momentos en que el mundo experimentaba la irrupción de una materialidad vinculada a los nuevos modos de producción de artefactos propia de la segunda revolución industrial y de la expansión territorial de los Estados-Nación como parte de la propagación global del capitalismo de mediados y fines del siglo XIX.

Nos proponemos una mirada amplia respecto del concepto de ensamble en relación con el fenómeno del Pueblo Avellaneda, inspirados en la idea -expresada por Harris- de que “las sociedades o comunidades son ensambles de seres humanos, cosas, animales, materiales, prácticas, ideas, lugares, etcétera” (Harris 2014 en Fowler 2017, p. 3), para intentar comprender cómo este complejo y heterogéneo colectivo de cosas, ideas y personas formaron parte de flujos de materias y de relaciones, y cómo se constituyeron dinámicamente en el devenir y en la contingencia de su propia historicidad.

Ensambles en arqueología

Gavin Lucas (2013) ve a los ensambles como colectivos o sistemas de entidades que incluyen a humanos y a objetos unidos de manera más fuerte o más débil y para duraciones más cortas o más largas, que se producen en escalas diferentes de espacio y de tiempo, estando siempre en estado de devenir. No se trata de la mera reunión de entes diversos, sino que es un conjunto que -en su unión- produce efectos. Los efectos generados por un ensamble son propiedades emergentes y su capacidad para hacer que algo suceda es distinta a la suma de la fuerza de cada materialidad considerada por sí misma. Cada miembro del ensamble tiene cierta capacidad de agencia, pero también hay una efectividad propia de la agrupación como tal: una agencia del ensamble. Su capacidad para actuar se traduce en una capacidad para afectar, o sea, para producir afectos o afectaciones, los cuales pueden ser de distinta duración y alcance. Para Fowler (2017), los objetos forman parte de redes (y de redes de redes) de relaciones que vinculan a objetos, acciones, significados y situaciones; son el resultado de actividades humanas y representan un rol comunicacional por el que encarnan códigos y categorías que producen y reproducen significado y hábitus, los cuales están cambiando continuamente a través de agencias humanas. Sin embargo, que todos los humanos sean agentes no implica que todos los agentes sean humanos. Para Tim Ingold (2013), la posibilidad de iniciar acciones y que éstas tengan efectos no es potestad exclusiva de los humanos, ni siquiera cuando la agencia implique intencionalidad y autoconciencia, atributos asignables a numerosas especies no humanas. Por el contrario, presenta la idea de una agencia distribuida, en la que agentes primarios (humanos) pueden descargar parte de su agencia en cosas que, en tanto agentes secundarios, estarían empoderadas por la agencia que portan. Esta distinción entre humanos y no humanos apunta a un desplazamiento del binomio moderno sujeto-objeto y a dar cuenta del involucramiento ontológico de todos los entes. Este corrimiento es fundamental para dejar de lado las perspectivas esencialistas de la materialidad que ven en los objetos formas finales y estables, producto de relaciones lineales de causalidad. En cambio, se propone la idea de una materia vibrante, implicada en flujos de relaciones y en un permanente devenir. Esto requiere pensar a los objetos como jugadores activos en los mundos del hacer en que los humanos, animales y otras criaturas están enredados (Harris, 2018).

El pueblo Avellaneda como ensamble

Una característica de los ensambles es que, en su escala, pueden aparentar ser entidades discretas asociadas a su circunstancia, pero con la potencialidad de existir en diferentes duraciones (Fowler, 2017). Este aspecto se presta particularmente al pensamiento arqueológico, donde el pasado sólo puede ser entendido si se involucra con una multitud de escalas (Harris, 2018). Si pensamos al Pueblo Avellaneda desde una perspectiva multiescalar y relacional podemos identificarlo como un producto concreto de la agencia humana distribuida en incontables agentes enmarañados en redes de relaciones de diversos alcances, tanto espaciales como temporales. El pueblo aparece como un ente tangible, situado en un predio claramente delimitado y en coordenadas temporales que lo ubican entre una fecha de fundación y otra de abandono, apenas algo más de dos años más tarde. Su propia historicidad lo enmarca, primero, en un paisaje que fue modificado drásticamente en muy poco tiempo, luego como parte central de un nuevo entramado de caminos, pueblos y fortines que, si bien se inauguraba formalmente en el contexto específico de la Campaña del Desierto, tenía sus basamentos en las antiguas rastrilladas y tolderías indígenas, con una historia y un desarrollo territorial mucho más dilatados. Pero también formó parte de procesos políticos nacionales, tanto como afecto del complejo entramado de disputas que caracterizó a ese momento de nuestra historia, como por constituirse en una palanca que traccionó la correlación de las fuerzas que pugnaban por el poder en el último cuarto del siglo XIX en Argentina. Así, los alcances de estas redes de relaciones podrían abarcar toda nuestra historia como Estado-Nación, con efectos hasta nuestros días y a todo el territorio, incluso a países vecinos, también implicados en sus propias disputas y en los propios procesos expansivos de sus burguesías locales. A una escala aún mayor, podría analizarse la pertenencia del Pueblo Avellaneda a circuitos de comercio internacionales, la aplicación en su trazado de las ideas urbanísticas adoptadas desde el proceso norteamericano de conquista del Oeste, la doctrina militar y el nuevo armamento adquiridos en la experienica bélica de la guerra librada contra Paraguay; todo esto amplía aún más el área y la temporalidad de sus influencias. En este sentido, es importante resaltar la distinción entre elementos que interactúan puntualmente en tanto entidades discretas esenciales, de las relaciones existentes entre entes involucrados ontológicamente en redes de relaciones. Siguiendo a Laguens (2008) en esta perspectiva relacional:

(...) no hay objetos aislados, no hay objetos sin relaciones y no hay objeto que en sí no sea una trama de relaciones y, a la vez, parte de una trama de relaciones. Relaciones de distinta escala, de distinto alcance; serán relaciones con otros materiales, o relaciones inmateriales, relaciones reales, imaginadas, sentidas o experienciadas... en fin, entramados heterogéneos. (p.2).

Para Jane Bennett (2010), los ensambles pueden presentar topografías irregulares; al contrario de la propuesta de una ontología plana que iguala a personas y cosas, plantea la posibilidad de que algunas intersecciones entre afectos y cuerpos puedan ser más transitadas que otras y de que exista -en consecuencia- una distribución desigual del poder. Podría objetarse la posibilidad de la existencia de una materialidad con la competencia suficiente como para determinar de manera consistente la trayectoria o el impacto del conjunto. Sin embargo, los objetos no serían como los agentes humanos ya que no actúan por su propia voluntad ni su agencia puede tener lugar y ser conocida si no es a través de la mediación de la percepción humana y del lenguaje (Laguens & Pazzarelli, 2011); no obstante, de diversas formas afectan activa y dinámicamente a la sociedad y dirigen las actividades humanas (Sörensen, 1997). La interrelación entre humanos y no humanos es activa y mutuamente constitutiva a partir de sus relaciones con otras entidades; aunque las relaciones de agencia entre personas y cosas no resulten necesariamente simétricas, todos nos constituimos a través de prácticas en un continuo fluir de relaciones de mutua agencia (Laguens, 2008). Los objetos están implicados en toda clase de actividades humanas encarnando códigos y categorías comunicativas, por lo que desempeñan un papel activo en la producción de significado y en la creación de tradición. También son parte de redes de relaciones creadas entre objetos, acciones, significados y situaciones, todos los cuales están cambiando continuamente a través de agencias humanas (Sörensen, 1997).

En el Pueblo Avellaneda, la materialidad se presenta arqueológicamente como un horizonte en el que se revela la Modernidad. Vinos de Burdeos, porcelana fina inglesa, ginebra Jürgen Peters holandesa, fusiles Remington Rolling Block norteamericanos, sables- bayoneta Weyesbrerg y Kirschbaum de origen alemán, medallas mazónicas, quepis y floretes Klingenthal Coulaux construídos en Francia, cerveza India Pale Ale de la firma escocesa William Younger & Co’s, Vermouth Francesco Malleti Comp. de Torino, tónicos Agua de Florida elaborados en Nueva York, agua de colonia de la Société Hygiénique / Rue de Rivoli, Paris, sardinas en lata de Portugal, tabaco inglés... Sobre la estéril soledad de las ruinas del pueblo afloran los vestigios de la Europa industrial decimonónica en expansión, de los adelantos de la industria bélica desarrollada en torno a la conquista del oeste norteamericano y de su doctrina, de las nuevas idiosincrasias modeladas en la pertenencia a las novedosas modalidades urbanas de consumo y de una identidad forjada en el agonismo con la barbarie, entonces disuelta en el imaginario de los vencedores. La experiencia patrimonial de la comunidad choelense se ha construido, generación a generación, imbuida en un relato hegemónico oficial que sustentó ideológicamente a un proyecto perdurable de poder y que aún persiste como un discurso internalizado en las representaciones sociales más profundas y objetivado en una cultura material omnipresente, tanto en las ruinas del Pueblo

Avellaneda (Figura 2), como en los museos locales y en muchas colecciones privadas de objetos recolectados durante más de un siglo por numerosos vecinos (Figura 3). La materialidad de esta construcción es portadora (y sustento) de un discurso, pero también forma parte de una inconmensurable dinámica de enredos que involucra en diferentes escalas espaciotemporales a diversos grupos de personas, involucrados en procesos políticos sumamente heterogéneos, historias de vida personales, innovaciones tecnológicas y destrezas constructivas. En muchos niveles, las cosas cuentan historias y emiten opiniones, son portadores de agencia y operan activamente.

Así, la materialidad del Pueblo Avellaneda dice mucho respecto de su tiempo, pero también opera sobre las construcciones de significación actuales, en particular respecto de un sentido patrimonial monumentalizado a partir de determinadas selecciones y énfasis que apuntan a resaltar determinados sentidos y a naturalizar determinado estado de cosas como verdadero; de esta manera, la cultura material del Pueblo Avellaneda opera como una referencia omnipresente a un sentido de ocupación y de distribución del territorio (Eliges, 2017). Como plantea Alfredo González-Ruibal (2007, p. 310), “algo del pasado existe en lo material aquí y ahora; se le concede acción y de este modo, los pasados múltiples continúan mediando aspectos de la vida de la gente en la actualidad de múltiples maneras”. Para Olsen (2010, p. 170; citado en Witmore, 2014, p. 11) las cosas tienen la capacidad de conservar las marcas de sus anteriores interacciones, ensamblando e hibridando distintos momentos históricos. Sin embargo, más allá de la agencia que puedan portar las cosas, la memoria es un rasgo ontológico general del mundo y no la facultad deliberada y recolectora ejercida por seres humanos.

Tipos como ensambles

Hodder (2012) sostiene que la dependencia humana de las cosas tiene implicancias en la forma en que hemos evolucionado y sobre cómo vivimos en sociedad. La cosidad de las cosas pareciera residir en su calidad de entidades en sí mismas, pero la manera en que las identificamos, percibimos y categorizamos estaría vinculada a los usos que les damos, de modo tal que las diferentes formas en que conocemos las cosas y su utilidad se relacionan con las diferentes maneras de estar conectados a otras cosas. Entonces, las cosas reúnen a la gente y a otras cosas y a la gente entre sí, pero al hacerlo imprimen en estas relaciones signos de dominación y subordinación. Desde el punto de vista de la cosa, diferentes miradas, diferentes marcos teóricos, diferentes epistemologías crean diferentes enlaces con otras cosas y con seres humanos; finalmente, se involucran con diferentes colecciones de cosas y de seres humanos. Al igual que las cosas, la mente humana es un proceso encarnado2 y distribuido, muy conectado a otras cosas y de ninguna manera inerte. Conocer la existencia de una entidad se vincula con su uso como una cosa en relación con otras cosas: para Hodder (2012), las entidades (en tanto esencias delimitadas) y los objetos (que existen más allá de los humanos) sólo pueden ser conocidos por los seres humanos a través de su carácter de cosas que, a su vez, reúnen seres humanos y otras cosas en mezclas heterogéneas. Desde esta perspectiva, los humanos hacemos cosas, y esto es tan cierto para los usos patrimoniales de una pequeña localidad rionegrina como para los esfuerzos interpretativos de los arqueólogos. De esta manera, siguiendo a Lucas (2012), un conjunto tipológico es un verdadero ensamblaje creado con el sentido en el que el arqueólogo clasifica y separa los fragmentos que asigna a un tipo y que separa de otros; a su vez, las bolsas y cajas en las que guarda estos objetos constituyen nuevas materialidades, nuevos ensamblajes. En cierto sentido, lo que suelen hacer los arqueólogos durante el curso de su trabajo es convertir los ensambles depositacionales en ensables tipológicos, ya que la intervención arqueológica constituye una forma de re-materialización mediante la combinación de partes viejas (registro material) y productos nuevos, como pueden ser fotografías y otros agregados actuales a la investigación.

Para Sörensen (1997), es posible argumentar que las tipologías creadas por los arqueólogos son, en cierta medida, el resultado de una reacción sensible a los significados presentes en las sociedades de origen, lo que les otorga cierta legitimidad a pesar de su naturaleza construida. Se parte de la noción de que la cultura material está activa y de que los patrones son el resultado de la acción humana, esencialmente significativa. La fisicalidad de los objetos trasciende la vida de los individuos y proporcionan el entorno material para la reproducción de la sociedad, por lo que las categorías impresas en esos materiales representan un orden que se impone al mundo a través de la creación de objetos materiales. Para Daniel Miller (citado en Sörensen, 1997, p. 181), “los artefactos, como objetos creados e interpretados por personas, incorporan los principios organizacionales de los procesos de categorización humana” (Miller 1985, p. 1), por lo tanto, la conciencia de estas propiedades del objeto debe influir en nuestras teorías y prácticas tipológicas. Para este autor, en la interacción que se produce entre el arqueólogo y la cultura material, “(...) el primero aporta conocimiento, contexto social, etcétera, pero el objeto también inyecta una influencia” (1997, p. 191). Como se ha dicho, se trata de una materialidad activa, portadora de memoria y de agencia, capaz de afectar de diversas formas a la sociedad y de dirigir las actividades humanas.

Fowler (2017) sostiene que tanto los artefactos como los tipos de artefactos son ensambles; también lo son las tipologías, pero presentan una distribución en el

espacio y el tiempo diferente. Las tipologías apuntan a captar un sentido de cómo un artefacto se relacionaba con otros objetos similares que lo precedieron y siguieron y en de qué manera difería de ellos. Si bien no todas las prácticas realizadas por las sociedades del pasado generaron tipos distintivos de cosas, su aparición y sus efectos son dignos de estudio, ya que las tipologías pueden ayudar a pensar en algunas de sus propiedades relacionales. La perspectiva de Gavin Lucas (2012) respecto de los ensambles y de los tipos como ensambles, enfatiza el hecho de la reunión de elementos y de la iteración de eventos productivos que reproducen muchas de las características de los eventos pasados; cada artefacto es un ensamble que reproduce muchas características de sus predecesores, configurando una afinidad en los procesos históricos que dieron origen, cada vez, a cada uno de los objetos similares. No se trata de la existencia de una plantilla mental materializada ni de una receta a seguir. El tipo estaría constituido por la cita recurrente a constituir esa reunión que es el ensamble, en un espacio determinado y que resulta en la reunión a lo largo del tiempo de una cosa en ensamble con otras del mismo tipo a partir de la memoria que esos objetos contienen. Es fundamental recordar que, como todo ensamble, los tipos no son ahistóricos, inmutables o esenciales, “sino que surgieron en circunstancias específicas, y sus propiedades y efectos se modificaron una vez que esas circunstancias cambiaron” (Fowler, 2017, p. 4). Al respecto, Lucas (2012, p. 19) rescata las ideas de Leroi- Gourhan (1947) acerca de cómo la materialidad emerge a través de la interacción de la acción incorporada sobre la materia: la reproducción no se genera desde una planilla mental internalizada en el sujeto, sino que depende de la configuración externa del cuerpo humano y de memoria incorporada y distribuida entre todos los elementos involucrados en la producción. Los tipos, entonces, surgen de la iteración de la técnica, entendida como interacción del gesto3 y la materia, que enlaza cada objeto de un tipo con otro en un proceso de encadenamiento. Cada tipología que emerge del trabajo arqueológico con objetos perdurables del pasado es un ensamblado que tiene múltiples puntos de origen (eventos de formación de sitios, eventos post depositacionales, etcétera), cada uno de los cuales se desarrolla de manera contingente y relacional (Fowler, 2017, p. 5) y que, por lo tanto, pueden traducir algunas de las relaciones duraderas que constituyeron a los artefactos. Las tipologías son intentos para captar la presencia de los tipos pasados, pero -si bien los procesos recientes de producción de tipologías arqueológicas parten de los procesos que dieron lugar a la producción de objetos en el pasado- la tipología también incluye ciertas posturas teóricas respecto de lo que es un tipo, incluidas por el arqueólogo. El carácter contingente y relacional de los tipos en tanto ensambles, constituye “poblaciones heterogéneas que cambian”, en tanto los tipos no tienen una existencia ideal ni esencia, sino que se configuran en “poblaciones constituyentes de cosas que surgieron de un proceso iterativo similar en el pasado, de la cual ese tipo, así como cada objeto, fue co-emergente” (Fowler, 2017, p. 6).

¿Una tipología para el pueblo avellaneda?

Para Malmer (citado en Sörensen, 1997), la tipología como método no se aplica sólo a los artefactos, sino que abarca todos los análisis comparativos de tipos, tanto entre artefactos como entre monumentos, asentamientos, formas sociales y patrones de distribución. Las continuidades y discontinuidades sobre las que creamos tipos y tipologías son mensajes significativos de las sociedades que estudiamos y que nos permiten identificar señales, valores, normas, jerarquías, identidades y grupos sociales. Este enfoque puede resultar interesante para ser aplicado a la localidad arqueológica Pampa de los Molinos, donde uno de los trabajos que se viene realizando se vincula a la georreferenciación de cartografía de época del Pueblo Avellaneda y, en particular, a la definición espacial del registro arqueológico en referencia a la planificación urbana que se pudo distinguir en el antiguo pueblo a partir de la documentación consultada. Se espera generar expectativas arqueológicas en cuanto a la producción de tipologías que correspondan a sitios-tipo surgidos de la idiosincrasia social de los diferentes grupos identitarios del pueblo, especialmente considerando al espacio social y geográfico como un capital en disputa y encuadrándolo, en general, dentro de la Teoría de las Prácticas Sociales (sensuBourdieu, 1972).

La idea de generar patrones de variación de popularidad de algunos elementos depositados en sitios arqueológicos no es nueva dentro de la arqueología histórica, dado que ya fue presentada en 1978 por Stanley South, enrolado decididamente dentro de las corrientes procesuales de entonces. En Pattern recognition in historical archaeology, se explora el reconocimiento de patrones utilizando datos de lugares históricos y generando un modelo matemático que permita el reconocimiento predictivo de nuevos sitios de frontera. Con este reconocimiento de patrones se aspiraba a que los datos de sitios históricos pudieran contribuir a la explicación de los procesos culturales y a la construcción de teorías en arqueología en general. Se esperaba presentar un conjunto de patrones replicados a nivel intra e inter sitio para explorar la función, cronología y estructura de sitio, así como su estatus, rutas comerciales, etnia, patrones de asentamiento, fenómenos fronterizos y variables ambientales. Bajo la premisa de que a igualdad de procesos culturales podría esperarse una regularidad básica del registro arqueológico, el arqueólogo debería hacer uso del análisis cuantitativo para realizar comparaciones entre conjuntos de datos, entre los cuales podrían contarse los surgidos de la documentación histórica y de los conjuntos de datos etnográficos, para abstraer un patrón sistémico generalizado, en contraste con la perspectiva sesgada que ofrecería “una orientación más particularista” (South, 1978, p. 223).

En el caso particular del Pueblo Avellaneda, no se aspira a generar un patrón de abandono generalizado, sino a desarrollar tipologías de objetos asociables a usos repetitivos y contingentes por parte de grupos de personas vinculados ontológicamente4 con determinada materialidad y conformando ensambles inscriptos en otros aún mayores, pero diferenciables en estos flujos de materialidad activa, agencia e identidad de otros grupos (ensambles) o parcialidades entre los cuales se disputaba el espacio social en asociaciones dinámicas y cambiantes.

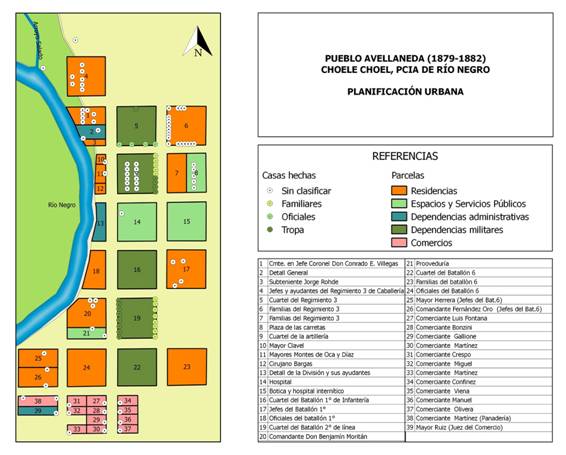

En principio, se generaron expectativas arqueológicas a partir del análisis de un informe y de un mapa del pueblo (Rhode, 1879; Eliges, 2017), realizado en septiembre de 1879. En él se puede distinguir una extensa zona residencial (manzanas coloreadas en naranja en la Figura 4), que se distribuyó a lo largo del pueblo en la franja más alejada del río, adjudicada mayoritariamente a las familias que acompañaron a la fuerza expedicionaria y en la franja adyacente al río, ocupada por los jefes y oficiales; la franja del centro del pueblo fue ocupada por distintos cuarteles militares (en verde oliva), y el centro geográfico del pueblo fue dedicado a hospitales y boticas (verde claro), mientras que la región sur fue dedicada a un pequeño barrio de comercios (coloreado en rosa).

Los tipos esperables en un pueblo de frontera de corta duración como éste no podrían estar asociados a formas de producción de materiales, ya que los restos a los que hemos podido acceder sólo dan cuenta de pautas de consumo; sólo el material fotográfico analizado nos permitió advertir algunas pautas de construcción edilicia, cuyos restos hoy se limitan a pequeñas aglomeraciones de fragmentos de ladrillos. En cambio, el material arqueológico que aún se puede hallar en superficie nos habilita a pensar en muestreos característicos a partir del reconocimiento de continuidades y rupturas en las proporciones de los materiales representados en cada sitio y que podrían ayudar a reconocer algunas particularidades de lo que fue la vida en el pueblo y a explorar el potencial de información sobre cómo se crearon entornos significativos, familiares y estructurados.

Reflexiones finales

Con este ejercicio hemos querido problematizar el abordaje conceptual y metodológico de un sitio histórico cuya existencia aconteció en el epicentro de uno de los procesos bisagra de nuestra joven historia como Nación. Su materialidad es portadora de una memoria que atestigua el devenir de un conjunto de historias de distinta duración y alcance: el de una Europa en expansión motorizada por la sangre, el aliento y la fuerza de las nuevas generaciones de obreros lanzados a la impiadosa modalidad de trabajo de la producción industrial decimonónica; el del conjunto heterogéneo de personas que atravesó La Pampa para ocupar y dar sentido a un nuevo territorio despojado a sus antiguos dueños y que habría de convertirse en monumento de la imposición del paradigma civilizatorio iluminista; el de numerosas generaciones de vecinos choelenses que forjaron su identidad en un relato hegemónico anclado en el enclave material del sitio arqueológico omnipresente en el imaginario local. Esta materialidad vive en la cultura cotidiana del actual Choele Choel y actúa sobre sus moradores como una experiencia patrimonial ineludible y, por supuesto, en la propia práctica profesional de quienes la estudiamos.