Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

Pampa (Santa Fe)

On-line version ISSN 2314-0208

Pampa no.5 Santa Fe 2009

Estrutura socioespacial e vulnerabilidade social na região metropolitana de Curitiba

Marley Deschamps

Economista, Doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento - UFPR, pesquisadora do IPARDES; professora do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado; pesquisadora do Inst. do Milênio/CNPq - Obs. das Metrópoles.

E-mail: mvdeschamps@hotmail.com

Paulo Delgado

Sociólogo, Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento - UFPR, pesquisador do IPARDES; pesquisador do Inst. do Milênio/CNPq - Obs. das Metrópoles.

E-mail: pr.delgado@uol.com.br

Fecha de recepción: 23 | 03 | 2009

Fecha de aceptación: 19 | 06 | 2009

RESUMO

No presente artigo, procura-se verificar, para o caso da Região Metropolitana de Curitiba - RMC, a relação entre a distribuição espacial dos grupos sociais em situação de vulnerabilidade social e a estrutura socioespacial da metrópole, entendida esta como o padrão de distribuição das categorias socioocupacionais no espaço metropolitano. Para tanto, é feita a análise da estrutura social metropolitana com base em um sistema de categorias que privilegia a inserção ocupacional das pessoas, destacando-se algumas mudanças ocorridas na estrutura socio-ocupacional da RMC nos anos 1990. Discute-se o processo de organização social da ocupação urbana metropolitana, por meio de uma tipologia socioespacial. Por fim, relaciona-se essa tipologia à classificação das áreas da metrópole segundo o seu grau de vulnerabilidade social, buscando-se identificar em que medida há uma correspondência entre estrutura social urbana e risco social.

Palavras chave: Vulnerabilidade social; Estrutura socioespacial; Categoria socioocupacional.

SUMMARY

This article presents a verification of the relationship between the space distribution of the socially vulnerable groups and the sociospacial structure of the metropolitan region of Curitiba (PR). This relationship is known as the distribution pattern of the Metropoly’s socioocupational structure. In order to achieve this goal, it is made an analysis of the metropolitan social structure based on a category system which priorizes the people’s ocupational insertion, highligting some changes in the scioocupational structure during the 90’s. There is also a discussion about the urban social organization process in the metropoly, using a sociospacial typology. Finally it is shown a relationship between this typology and the metropoly area classification, according to a social vulnerability degree, searching for a measurement where there is a match between urban social structure and social risk.

Key words: Social vulnerability; Sociospacial structure; Socioocupational categories.

1. Introdução

Neste artigo, procura-se verificar, para o caso da Região Metropolitana de Curitiba - RMC, em que medida a distribuição espacial dos grupos sociais mais suscetíveis a situações de vulnerabilidade social está associada à estrutura socioespacial da metrópole, entendida esta como o padrão de distribuição das categorias socioocupacionais no espaço metropolitano.

A hipótese de trabalho é a de que há alta correspondência entre essas duas distribuições, uma vez que a ocupação do espaço urbano tende a relacionarse aos diversos princípios –econômico, social e simbólico– que fundam a hierarquia de poder de uma sociedade. Neste sentido, a espacialização diferenciada dos grupos sociais pode ensejar situações de segregação espacial, em sua dupla concepção: como manifestação, no espaço, da distância social entre os grupos e como expressão das chances desiguais de acesso aos bens materiais e simbólicos de uma sociedade (Ribeiro, 2005).

Como unidades geográficas de referência são utilizadas as áreas estabelecidas pelo IBGE para permitir a realização de análises intraurbanas, que correspondem a agrupamentos de setores censitários, mutuamente exclusivos, denominadas de áreas de expansão demográfica (AEDs).

Dado que a análise da estrutura social metropolitana será feita com base em um sistema de categorias que privilegia a inserção ocupacional das pessoas, é necessário que se faça, primeiramente, uma breve qualificação dinâmica do mercado de trabalho, na RMC, nos anos 1990.

2. A questão ocupacional nos anos 1990

A dinâmica do mercado de trabalho nos anos 1990 foi marcada, segundo Brandão (2005), por dois processos ligados ao ambiente macroeconômico que determinaram fortes ajustes nesse mercado. Um deles é a abertura comercial, intensificada na segunda metade dos anos 1990, que implicou em intensa reestruturação da estrutura produtiva, em particular na indústria. O outro processo foi a intensificação, no mesmo período, dos Investimentos Diretos Externos (IDE) que, embora não tenham resultado no aumento da taxa de investimento no país, pois em muitos casos esses recursos foram aplicados em transferências patrimoniais, impactaram negativamente o mercado de trabalho, uma vez que tais investimentos estiveram associados a processos de privatização, modernização tecnológica e organizacional das empresas.

De uma maneira geral, o ajuste no mercado de trabalho, associado a este ambiente macroeconômico, manifestou-se, fundamentalmente, em quatro aspectos: baixo crescimento da ocupação; precarização do trabalho, refletida principalmente no aumento da informalidade; aumento das taxas de desemprego; e mudança na distribuição setorial da ocupação, com redução na participação das atividades industriais no total do emprego.

O forte crescimento populacional da RMC durante os anos 1990 impactou sobre o mercado de trabalho regional, registrando-se intenso crescimento da população economicamente ativa - PEA, a qual aumentou neste período em quase 50%. A combinação dessa dinâmica demográfica e do impacto regional do ajuste econômico provocou um crescimento expressivo no número de pessoas que foram excluídas (desemprego) ou se inseriram precariamente (informalização) no mercado de trabalho, na RMC (Delgado, 2001).

Por outro lado, a participação do emprego industrial no total da ocupação sofreu redução na primeira metade dos anos 1990, mas terminou a década mostrando sinais de recuperação, devido basicamente à instalação do pólo automotivo, com o setor material de transporte respondendo por ¾ do pequeno saldo positivo do emprego formal industrial na RMC, período 1991-2000.

Alguns setores tradicionais da indústria (borracha, fumo e couro; indústria têxtil; madeira e mobiliário), bem como aqueles afetados por processos de privatização (serviços de utilidade pública, instituições financeiras), apresentaram redução no número de empregos formais. Assim, apesar da indústria sofrer o impacto do processo de ajuste econômico, o que se observa é uma mudança na estrutura da indústria metropolitana, não se podendo falar de um processo de desindustrialização na RMC. Referindo-se aos investimentos realizados, na última década, no Paraná, Nojima (2004:5) destaca que:

“A sua concentração (na RMC) alterou substancialmente o perfil da economia metropolitana, com transformações socioespaciais e efeitos ambientais marcantes. O fato de a quase totalidade dos investimentos de natureza estruturante estar ocorrendo no aglomerado metropolitano e centrada na indústria metalmecânica sinaliza para o caráter concentrador do desenvolvimento econômico do Paraná, e reitera sua posição receptora diante do movimento de desconcentração concentradora, no que se refere à economia brasileira”.

Outro aspecto importante, associado a essa mudança na estrutura industrial, é a transformação observada nos setores comércio e serviços, marcada por processos de concentração econômica e/ou internacionalização observada em algumas atividades desses setores, bem como pelo espraiamento de algumas dessas atividades para alguns municípios no entorno de Curitiba, seguindo, em parte, a descentralização da indústria. Acompanhando essas mudanças, observa-se a expansão, na RMC, de um importante conjunto de ocupações de alta qualificação, que envolvem maior conteúdo tecnológico e/ou o exercício de atividades de coordenação e comando. De acordo com dados da RAIS, na RMC, em 2002, aproximadamente 71 mil postos de trabalhos formais apresentavam essas características, magnitude próxima à verificada em algumas das principais regiões metropolitanas brasileiras (Porto Alegre, Belo Horizonte e Campinas).1 Assim, a par dos efeitos excludentes e de precarização sobre o mercado de trabalho, o fato da RMC manter sua posição como receptora de novos investimentos propiciou, a partir da segunda metade da última década, uma maior complexificação de sua estrutura produtiva, com rebatimentos sobre sua estrutura social.

2.1. Estrutura socio-ocupacional

A análise da estrutura social metropolitana tem por base um sistema de categorias que privilegia a inserção ocupacional das pessoas, uma vez que se assume a centralidade do trabalho na estruturação e no funcionamento da sociedade. Os indivíduos foram classificados em categorias socioocupacionais, definidas a partir de informações sobre o tipo de ocupação exercida, a posição na ocupação, o setor de atividade, a renda auferida e o grau de instrução do ocupado. A operação de classificação, a partir dessas variáveis, foi feita de modo a permitir o enquadramento dos indivíduos em posições sociais representativas das diferentes polaridades que marcam a estrutura social metropolitana: capital x trabalho; trabalho manual x trabalho não-manual; controle x execução; autonomia x subordinação; grande x pequeno capital; moderno x tradicional; secundário x terciário.2 Ao todo foram definidas 24 categoriais socioocupacionais, agrupadas em oito grandes grupos.

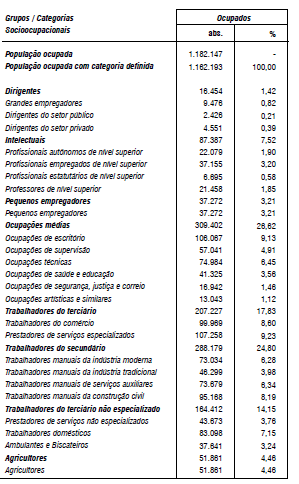

Segundo o Censo Demográfico, havia, em 2000, aproximadamente 1,2 milhões de pessoas ocupadas na RMC. Dois grupos se destacam na estrutura socio-ocupacional da região: o grupo das categorias médias, com 26,6% do total de ocupados, e o de trabalhadores do setor secundário, com 24,8% (Tabela 1).

Tabela 1

População ocupada segundo categorias. Socioocupacionais - RMC - 2000

Fonte:IBGE- Censo Demográfico 2000 (microdados).

O grupo das categorias médias envolve um conjunto de pessoas ocupadas em funções intermediárias na burocracia das empresas ou na prestação de serviços sociais, estes, em boa medida, de natureza pública. Embora as ocupações de escritório constituam a maior categoria (9,1%) deste grupo, chama atenção a participação elevada de pessoas envolvidas em funções técnicas (6,4%), que requerem algum tipo de conhecimento especializado, categoria que, na RMC, parece ter apresentado forte crescimento na última década.3

Em relação ao agrupamento de trabalhadores manuais do setor secundário, cabe ressaltar duas categorias que também parecem ter ampliado sua participação no total da ocupação na RMC. A participação dos trabalhadores em segmentos considerados modernos da indústria (6,3%) superou à dos trabalhadores em segmentos industriais tradicionais (3,9%), indicando a manutenção, na última década, mesmo que a um ritmo menos intenso, da tendência observada na RMC, desde os anos 1980, de crescimento da categoria de trabalhadores da indústria moderna. Este resultado referenda, também, o comentário anterior sobre o desempenho do emprego formal na indústria da RMC, nos anos 1990, caracterizado pelo impacto negativo do ajuste econômico sobre o emprego na indústria tradicional da região.

A participação dos trabalhadores em serviços auxiliares (6,3%) reflete, fundamentalmente, a expansão ocorrida em atividades do transporte e da comunicação, uma vez que, segundo dados da RAIS, as ocupações ligadas aos serviços na área de eletricidade, gás e água foram afetadas pelas políticas de ajuste da economia brasileira, nos anos 1990. Quanto às demais categorias socioocupacionais, há que se mencionar a participação dos agricultores (4,5%), a qual está, em parte, relacionada ao processo de incorporação recente de novos municípios à área metropolitana, a maioria deles basicamente dependentes de atividades rurais.4 Importa ressaltar que esta categoria, conforme se verá adiante, influencia na configuração de três dos sete tipos socioespaciais identificados na RMC. Este resultado relaciona-se à importante participação desta categoria, superior a 5% do total dos ocupados, em 26 das 116 unidades geográficas que compõem a RMC.5 A participação da categoria ambulantes e biscateiros (3,2%) aponta para o crescimento deste tipo de ocupação nos anos 1990, uma das expressões negativas do ajuste sofrido pelo mercado de trabalho neste período.

De modo a sintetizar as principais alterações na estrutura social metropolitana, ocorridas no período 1991/2000, serão considerados apenas os ocupados nos 19 municípios que integravam o perímetro da RMC em 1991. Três grupos socioocupacionais apresentaram as principais alterações quanto à participação nesta estrutura: os grupos dirigentes e intelectuais tiveram sua participação ampliada, além de um expressivo crescimento em termos absolutos. Por outro lado, no território original da RMC, o grupo de agricultores perdeu posição relativa, mantendo uma tendência observada nas décadas anteriores. Os demais grupos praticamente mantiveram sua participação na estrutura socio-ocupacional, com destaque para as categorias médias cuja posição de principal grupo estruturante da hierarquia social metropolitana manteve-se no período. Algumas alterações no interior desses grupos refletem a maior complexificação da estrutura ocupacional, ocorrida na última década, como a maior participação de trabalhadores da indústria moderna, de ocupados em funções técnicas e, na base da estrutura social, o crescimento da categoria de ambulantes e catadores.

2.2. Tipologia socioespacial

O padrão de distribuição das categorias socioocupacionais no espaço configura a estrutura socioespacial metropolitana. Uma primeira aproximação a esta estrutura se faz por meio da análise da distribuição dos grandes agrupamentos socioocupacionais entre a cidade-pólo e os demais municípios da região. Importantes mudanças ocorreram no período 1980-2000, principalmente em relação àqueles grupos que se encontram na base da estrutura social.6

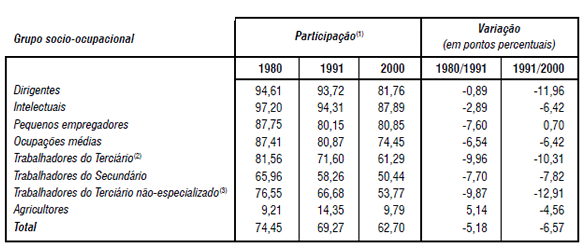

Neste período, a dinâmica demográfica metropolitana caracterizou-se pelo incremento na participação dos municípios limítrofes à Curitiba no total da população da RMC. Entretanto, a intensidade desse processo é diferenciada segundo os grupos socioocupacionais. De modo geral, os trabalhadores em atividades do terciário experimentaram mais intensamente, nos dois últimos períodos intercensitários, o processo de periferização, em especial o grupo de trabalhadores não especializados (Tabela 2).

Tabela 2

Participação percentual do município-pólo no total de ocupados e variação na participação segundo grupo socio-ocupacional - RCM - 1980/2000

Notas: (1) Participação considerando-se apenas o total dos municípios integrados ao perímetro da RMC em 1991 para compatibilizardados de 2000 com os anos anteriores; a inclusão de todos os municípios, em 2000, pouco altera a participação do pólo, a não ser nacategoria agricultores, cuja participação, nesse ano, passaria de 9,79% para 5,66%. / (2) A categoria artesão foi incluída, nos anos 1980e 1991, no grupo trabalhadores do terciário, para efeito de compatibilização com a nova classificação. / (3) A categoria comerciantespor conta própria, existente na classificação para os anos 1980 e 1991, foi incluída no grupo terciário não especializado, para efeito decompatibilização com a nova classificação.

Fonte: IBGE - Censos Demográficos (microdados)

Outro grupo que também vivenciou esse processo é o dos trabalhadores industriais. Note-se, porém, que já em 1980 esse grupo era o que apresentava o menor percentual (66%) de pessoas residindo no município pólo, à exceção evidente dos agricultores. Em 2000, esse percentual foi reduzido para 50%.

Os dois grupos superiores (dirigentes e intelectuais) apresentam maior grau de concentração no município-pólo. Chama atenção, porém, a acentuada inflexão, observada no período 1991/2000, na participação do pólo no total do grupo de ocupados em funções de direção, que foi reduzida em quase 12 pontos percentuais, possivelmente como resultado do processo recente de espraiamento das atividades produtivas para os municípios situados no entorno de Curitiba.

Esses dois grupos superiores reuniam, em 2000, aproximadamente 13 mil pessoas residindo fora de Curitiba, nos municípios incluídos no antigo perímetro da RMC, contra um contingente de três mil pessoas em 1991. Também nesses municípios, foi expressivo o aumento verificado entre as ocupações intermediárias, que passou de 39 mil para 78 mil pessoas residindo fora do pólo. Os municípios incorporados à RMC, a partir de 2000, reuniam outras 5 mil pessoas nesses três grupos socioocupacionais.

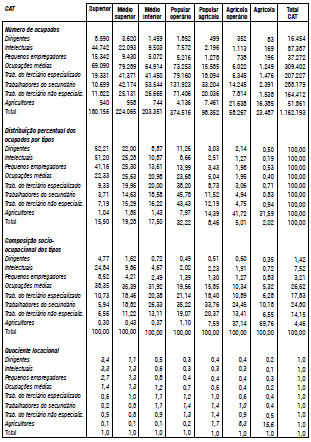

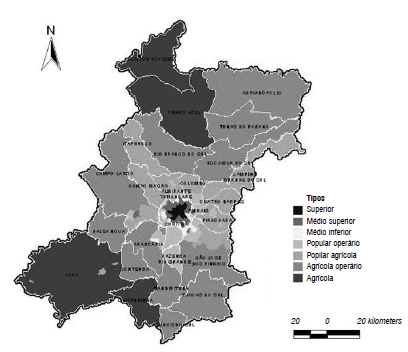

Essas mudanças na distribuição espacial dos grupos socioocupacionais estão na base da maior segregação residencial observada em algumas áreas de Curitiba, bem como da crescente diversificação social em alguns dos municípios no entorno do pólo, como poderá ser observado através da tipologia socioespacial. Essa tipologia é um recurso metodológico para a classificação de unidades geográficas em função de sua composição social, permitindo que a análise da segregação espacial seja feita em termos de identificação da hierarquia socioespacial, ou seja, a partir da análise da divisão social do espaço da metrópole. No caso da RMC, a aplicação de técnicas de análise fatorial e de análise de agrupamentos permitiu a identificação de sete tipos socioespaciais (agrupamentos de unidades espaciais cujas estruturas socioocupacionais apresentam algum grau de homogeneidade).

A denominação dos tipos procura ressaltar aqueles grupos socioocupacionais que sobressaem em cada unidade espacial (AEDs),7 não necessariamente como grupo majoritário, mas sim devido à participação relativa sobrelevada da categoria em um tipo socioespacial específico, comparativamente à sua participação no total da Região Metropolitana. O quociente locacional8 expressa exatamente esta sobrelevação, sempre que os valores são maiores que um (tabela III).

Tabela 3

Número de ocupados, distribuição dos grupos, composição socio-ocupacional e quociente locacional segundo tipos socioespaciais - MC - 2000

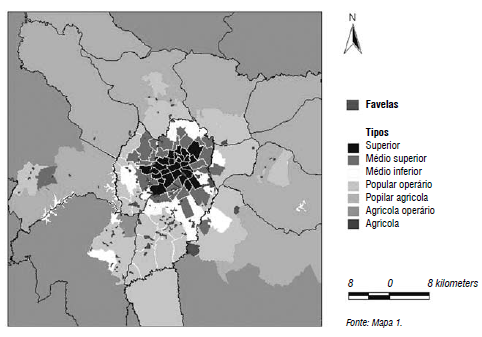

Fonte:IBGE- Censo Demográfico 2000 (microdados). Os três tipos socioespaciais em que sobressai a participação de grupos em posição mais elevada na estrutura social (dirigentes, intelectuais, pequenos empregadores e ocupações médias) reúnem unidades espaciais localizadas, fundamentalmente, em Curitiba. Neste município, 47 áreas, entre as 59 existentes, são classificadas nos tipos superior, médio superior e médio inferior.

Apenas quatro outros municípios apresentam áreas enquadradas nos tipos médio superior e médio inferior. São municípios que dispõem de importante estrutura econômica –Araucária, Campo Largo e São José dos Pinhais– ou que vêm se constituindo em opção para a moradia de segmentos superiores, caso de Pinhais (Mapa 1). Este quadro é diferente do observado em 1991, quando apenas Curitiba apresentava áreas classificadas em tipos socioespaciais com essas características, o que permite afirmar que, na última década, alguns municípios no entorno de Curitiba passaram por um processo de diversificação social, particularmente São José dos Pinhais.

Mapa 1

Tipologia sócio-espacial - RMC, 2000

Fonte:dados da pesquisa.

O tipo superior reúne 19 áreas, todas em Curitiba, que conformam um polígono que tem por vértices os bairros Bacacheri, Mossunguê, Portão e Jardim das Américas. Neste conjunto de áreas estão concentrados 15,5% da população ocupada na RMC. Mais da metade das pessoas classificadas como dirigentes (52,2%) ou intelectuais (51,2%) reside nessas áreas. Neste tipo reside, também, parcela importante (22,3%) dos ocupados na RMC que compõem as categorias socioocupacionais médias.

Os trabalhadores industriais e do terciário não-especializado (biscateiros, domésticos e prestadores de serviços) apresentam, neste tipo socioespacial, sua menor participação relativa. Cabe salientar que houve, provavelmente, no caso dos trabalhadores nãoespecializados, um processo de mudança residencial para outras áreas, pois sua presença em áreas desse tipo socioespacial, em 1991, era relativamente mais acentuada.

O segundo tipo –médio superior– caracteriza-se pela participação ainda importante dos grupos dirigentes e intelectuais, que, em conjunto, representam 11,5% do total dos ocupados, mas, principalmente, pela acentuada participação de categorias médias (35,4%). Das 21 áreas que compõem este tipo, apenas três localizam-se fora do pólo, em Campo Largo, Pinhais e São José dos Pinhais. Este tipo socioespacial reúne o segundo maior contingente populacional na RMC, representando quase 20% do total dos ocupados (224 mil pessoas).

O tipo médio inferior reúne 13 áreas, sendo três localizadas fora do pólo, em Araucária, Pinhais e São José dos Pinhais. No caso de Curitiba, essas áreas refletem a expansão imobiliária principalmente para bairros situados na porção sul/leste do município, entre os quais CIC, Fazendinha, Capão Raso, Xaxim e Alto Boqueirão. Essa porção do município se caracterizava, no início da última década, pela predominância de trabalhadores da indústria e de segmentos populares.

Neste tipo, em 2000, a participação dos grupos superiores (dirigentes e intelectuais) é ainda pequena (5,3%), porém a participação de categorias médias já se mostra elevada, representando 31,9% do total de ocupados, sendo estas as principais responsáveis pelo movimento de diversificação ascendente que se observa nessas áreas. Apesar deste processo, a participação dos trabalhadores da indústria e dos serviços não especializados é ainda relevante, cabendo ressaltar que o tipo médio inferior detém a segunda maior concentração, na RMC, deste tipo de trabalhadores (ver Tabela 3).

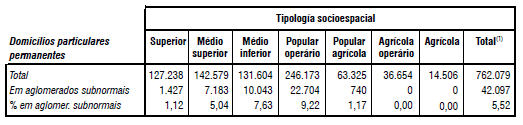

É importante ressaltar que os dois tipos socioespaciais marcados pela presença sobrelevada das categorias médias, acima descritos, reúnem um número expressivo de domicílios (17,2 mil) estabelecidos em aglomerados subnormais (áreas de ocupação irregular)9, configurando uma forma de ocupação do espaço urbano em que a proximidade física entre os diversos grupos sociais vem acompanhada de marcadas diferenças social, principalmente quanto às condições do hábitat dos diferentes grupos sociais (Tabela 4).

Tabela 4

Número de domicílios particulares permanetes total e em aglomerados subnormais, segundo tipos socioespaciais - RMC - 2000

Nota: (1) exclusive informações referentes a Campo Largo, devido à não disponibilidade de dados para a unidade espacial utilizada - áreaIpardes.Este município tinha, em 2000, um total de 25.165 domicílios, sendo 770 em aglomerados subnormais.

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 (microdados).

O tipo popular operário reúne 36 áreas e envolve o maior contingente de ocupados (374 mil pessoas), na RMC. A maioria dessas áreas localiza-se na fronteira entre o município pólo e seus vizinhos, em espaços onde se verificou, de modo mais intenso, nas duas últimas décadas, o crescimento populacional na região, refletindo a expansão urbana da cidade principal.

Neste tipo socioespacial, os grupos de trabalhadores do terciário não especializado e de trabalhadores do secundário apresentam os maiores quocientes locacionais (1,3 e 1,4, respectivamente), representando, juntos, 54,3% do total de ocupados. A participação das categorias médias reduz-se para 19,6% e é sobrepujada pela dos trabalhadores do terciário especializado (21,1%).

Outro ponto importante na diferenciação desse tipo está relacionando à condição do habitatde parcela importante de sua população. A expansão urbana, nessas áreas, se deu a partir da proliferação de loteamentos populares e, principalmente na última década, pelo crescimento das ocupações irregulares.10 Segundo o Censo Demográfico, há nessas áreas cerca de 23 mil domicílios particulares em aglomerados subnormais, sendo a maior concentração dessa espécie de domicílio na RMC (ver Tabela 4).

Com um perfil social próximo ao anterior, o tipo socioespacial popular agrícola reúne 11 áreas, todas elas fora do município pólo. Quase a metade dessas áreas (cinco) encontra-se em municípios com nível médio de integração11 à dinâmica metropolitana, em direção aos quais vêm se afirmando novos vetores da expansão metropolitana. Outras cinco áreas localizam-se em municípios com maior nível de integração (Almirante Tamandaré, Colombo, Piraquara e São José dos Pinhais), mas são áreas mais afastadas em relação ao município pólo, incluindo porções dos territórios desses municípios ainda utilizadas para fins rurais e/ou de lazer. Apenas uma área está situada em município com menor integração à dinâmica metropolitana (Lapa), envolvendo sua porção urbanizada, inclusive povoados no interior do município (ver Mapa 1).

Correspondendo a estas características, observa-se uma maior participação dos agricultores (7,6%) no total dos ocupados. Porém, os trabalhadores industriais constituem o principal grupo socio-ocupacional residente nestas áreas, representando 33,8% das pessoas ocupadas. Cabe destacar, neste grupo, os trabalhadores ligados aos setores tradicionais da indústria e à construção civil, os quais alcançam, neste tipo socioespacial, sua maior participação relativa no total dos ocupados; o mesmo se verifica em relação aos trabalhadores domésticos.

Os próximos dois tipos socioespaciais são marcados pela participação mais acentuada de trabalhadores agrícolas. A maioria das áreas enquadradas nestes tipos corresponde a municípios cujo nível de integração à dinâmica metropolitana é considerado baixo ou muito baixo. O tipo agrícola operário reúne 12 áreas, todas fora de Curitiba, nas quais a participação das ocupações em atividades agrícolas atinge 37,1% do total de ocupados e a dos trabalhadores do secundário ainda se apresenta elevada (24,4%).

Em parte aclassificação de algumas dessas áreas foi prejudicada pela impossibilidade de se diferenciar as áreas urbanas e rurais, decorrente da necessidade de resguardar a representatividade amostral das AEDs. Nesta situação encontram-se os municípios de Balsa Nova, Mandirituba e Rio Branco do Sul. Mesmo em Araucária, cujas AEDs delimitam melhor o rural e o urbano, a AED classificada neste tipo socioespacial inclui uma parcela caracteristicamente urbana. Nos demais municípios, a delimitação das áreas corresponde mais efetivamente a espaços caracterizados pela maior presença de população rural.

Um conjunto de quatro áreas, que inclui três municípios e a parte rural do município Lapa, constitui o tipo agrícola, caracterizado pela acentuada participação (69,8%) dos trabalhadores agrícolas no total da ocupação. Todos os municípios do tipo apresentam nível muito baixo de integração ao pólo e a taxa de urbanização, com exceção da Lapa, situava-se, em 2000, abaixo de 50%.

2.3. Vulnerabilidade social

Nesta seção, aborda-se a questão da vulnerabilidade em sua relação com a estrutura socioespacial, buscando-se verificar a associação entre a distribuição espacial dos grupos ocupacionais no território e a dos grupos sociais classificados segundo seu grau de vulnerabilidade, no espaço metropolitano.

Para tanto, utilizam-se os resultados do estudo realizado por Deschamps (2003), nos quais a noção de vulnerabilidade social estaria diretamente relacionada a grupos socialmente vulneráveis, ou seja, indivíduos que, por determinadas características ou contingências, são menos propensos a dar resposta positiva diante algum evento adverso. Desta forma, segundo alguns autores,12 a noção de vulnerabilidade não está vinculada somente à pobreza, mas esta é componente de crescente importância quando se trata de desvantagens sociais e demográficas.13

Por se tratar de um tema emergente, a noção de vulnerabilidade social não está consolidada, possuindo múltiplos sentidos de interpretação. Segundo Rodriguez (2001), a vulnerabilidade, no sentido literal, é a qualidade que se aplica ao lado fraco de uma questão ou do ponto por onde alguém pode ser lesionado, física ou moralmente.14 No uso corrente, vulnerabilidade implica risco, fragilidade ou dano. Dentro dessa percepção são necessários três fatores para que se produza um dano: a) ocorrência de evento potencialmente adverso,15 que pode ser exógeno ou endógeno;

b) incapacidade de resposta positiva diante de tal situação, que pode ser de caráter pessoal ou na forma de carência de fontes externas de apoio; c) inabilidade para adaptar-se ao novo cenário gerado pela materialização do risco.

Assim, uma pessoa é vulnerável porque pode ser lesionada e, por outro lado a “invulnerabilidade”, está na proteção total contra as forças causadoras de danos. Entre esses dois pólos há um gradiente determinado pela disponibilidade de recursos pessoais ou de opções alternativas para enfrentar os efeitos causados por algum dano. Quanto maior a disponibilidade de recursos ou de opções, menor é a vulnerabilidade. As famílias ou pessoas com pouco capital humano, com ativos produtivos escassos, com carências no plano da informação e das necessidades sociais básicas, com falta de relações pessoais e com pouca capacidade para manejar seus recursos, estão em condições de vulnerabilidade diante de qualquer mudança ocorrida em seu entorno imediato. Também, a menor capacidade para a mobilização de ativos e a limitação para acumular recursos pode estar relacionada a determinadas características demográficas, tais como tipo e tamanho de famílias, tipo de chefatura, ciclo de vida etcétera. Ainda segundo Rodriguez (2001), elaborou-se, nos últimos anos, um complexo discurso conceitual e analítico em que se vincula a situação microssocial (os ativos de diversas naturezas das famílias, que podem contribuir para a mobilidade social ou, ao menos, para melhorar as condições de vida) à macrosocial (a estrutura de bens e serviços coletivos disponíveis para as famílias e seus membros). A vulnerabilidade social consistiria no desajuste entre essas duas dimensões.

A escolha dos indicadores utilizados para a classificação das AEDs quanto à vulnerabilidade, apresentados no anexo 1, pautou-se nas premissas acima, de forma que indicassem desvantagem social e demográfica. Assim, quanto maior a incidência de fatores que geram desvantagem sócio-demográfica, em famílias ou indivíduos residentes em determinadas áreas, maior o grau de vulnerabilidade, colocando em evidência a questão da desigualdade socioespacial.

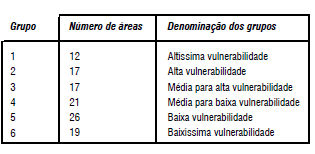

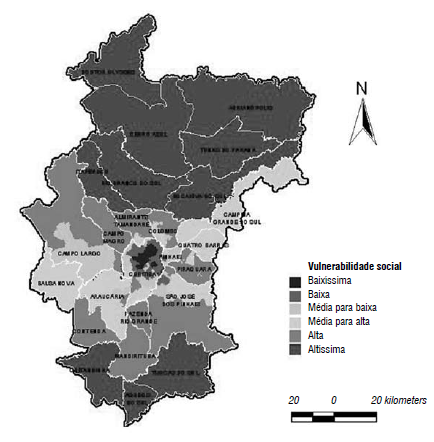

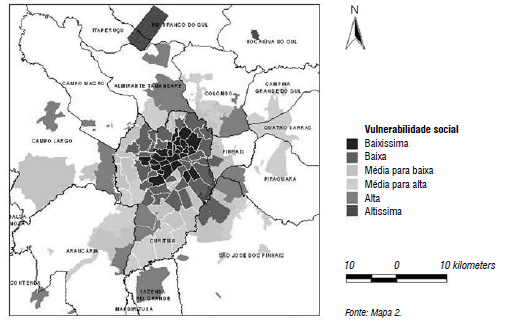

Por meio de técnicas estatísticas (análise fatorial e de agrupamentos) foram identificados, na RMC, seis grupos em que foram classificadas as 112 áreas da região,16 de acordo com seu grau de vulnerabilidade (Tabela 5 e Mapa 2).

Tabela 5

Número de áreas segundo grupos homogêneos - RMC - 2000

Fonte:dados da pesquisa.

Mapa 2

Vulnerabilidade social - RMC, 2000

Fonte:Deschamps, 2004.

O Grupo 1 reúne áreas em situação de elevada desvantagem socioeconômica, indicando as mais graves situações de pobreza dentro da RMC, que aliadas a determinadas características demográficas também desvantajosas, as colocam no topo da hierarquia no que tange a vulnerabilidade social.

Nesse Grupo, encontram-se 12 áreas, sendo que as variáveis “ocupados no setor informal” e “ocupados com baixo rendimento no trabalho principal” apresentaram proporções mais elevadas, resultando em elevada percentagem de famílias com rendimento insuficiente. As proporções também são elevadas nos indicadores de escolaridade e analfabetismo: não-freqüência e nível inadequado, tanto dos chefes de famílias como da população jovem/adulta.

A essas características somam-se ainda condições precárias de moradia cujos indicadores apresentaram, em média, percentagem acima de 40%, chegando a mais de 90%, dependendo da área, e foram determinantes na classificação. A espacialização dessas áreas demonstra claramente uma segregação socioespacial dentro da RMC. São áreas mais distantes do pólo metropolitano, em municípios com pequena base econômica e portanto, com reduzida oferta de empregos. Duas dessas áreas estão situadas no espaço periférico ao pólo, conformando uma parte do bairro do Cajuru, onde está localizada uma favela, fruto de uma antiga ocupação, e parte do bairro Uberaba, também comportando favela.

O Grupo 2, de alta vulnerabilidade, mostra situação similar à descrita anteriormente, sendo que as proporções encontradas são relativamente menores e, em alguns casos, apresentam uma queda acentuada, chegando a representar a metade da proporção verificada no Grupo 1, em especial nas variáveis relativas à renda. As exceções estão nas variáveis “adolescentes com experiência reprodutiva” (que, nesse grupo, se sobressai por apresentar as maiores proporções em relação aos demais grupos) e “chefes idosos”, em que, ao contrário, verifica-se as menores proporções.

Fazem parte desse Grupo 17 áreas, em sua maioria, localizadas no entorno imediato ao pólo. Nelas residem pessoas com baixo rendimento, e que, provavelmente, buscam, na capital, formas de sobrevivência. Três dessas áreas localizam-se no município pólo, nos bairros de Tatuquara e Vila Verde (CIC).

Os Grupos 3 e 4, que apresentam situações de média vulnerabilidade, ainda exibem proporções relativamente altas em relação aos grupos subseqüentes, mas com certo distanciamento dos anteriores.

As maiores diferenças em relação aos grupos de pior situação residem no fato de haver uma melhora significativa nas variáveis “jovens que não freqüentam a escola”, “inadequação geral dos domicílios”, “analfabetismo” –tanto da população jovem/adulta como dos chefes e nas variáveis de renda. No entanto, há um aumento nas proporções de chefes idosos e de pessoas idosas, justamente por serem áreas mais próximas ao pólo, ou até mesmo no interior dele, onde são maiores as participações de idosos.

O que diferencia um grupo de outro, ou seja, o que determina a classificação do Grupo 3 como de média para alta vulnerabilidade e do Grupo 4 como de média para baixa vulnerabilidade, são as duas variáveis de renda, “famílias com insuficiência de renda” e “ocupados com baixo rendimento”, em que se observa um salto significativo de um grupo para outro.

O Grupo 3 reúne também 17 áreas sendo somente 3 localizadas na capital, nos bairros de Campo do Santana, Caximba, Umbará e Guanchinho, que formam uma só área, e mais duas que formam o bairro de São Miguel. As demais áreas estão localizadas nos municípios do entorno de Curitiba, em especial Colombo (quatro áreas), São José dos Pinhais e Araucária (duas áreas em cada um). No Grupo 4, encontram-se 21 áreas, sendo 9 em Curitiba e as demais são áreas contíguas ao pólo.

O Grupo 5, caracterizado por baixa vulnerabilidade, apresenta redução significativa em praticamente todas as variáveis. Como esperado, há um aumento nas proporções de “idosos” e, consequentemente, de “chefes idosos”, já que a grande maioria desse tipo de área se encontra em Curitiba. Também, apesar de ocorrer uma elevação no grau de informalidade, é provável, que neste caso, essa situação esteja associada à existência de profissionais liberais, com alguma qualificação específica. Esse grupo engloba o maior número de áreas (26), correspondendo a 23,21% do total, sendo que somente 3 se localizam fora do pólo, uma em Pinhais e duas em São José dos Pinhais.

Finalmente, no Grupo 6, classificado como de baixíssima vulnerabilidade, estão as áreas em que são pequenas as proporções de pessoas e/ou famílias em situação de vulnerabilidade, com distância considerável das demais áreas, em termos de indicadores. São espaços privilegiados dentro da RMC, onde os fatores que geram desvantagem social são pouco expressivos. Somente três variáveis possuem proporções maiores ou semelhantes aos demais grupos: “percentagem de chefes idosos”, “percentagem de idosos” e “grau de informalidade”. No entanto, são variáveis que, se aliadas às condições favoráveis de renda, escolaridade e de moradia, interferem pouco na determinação de vulnerabilidade.

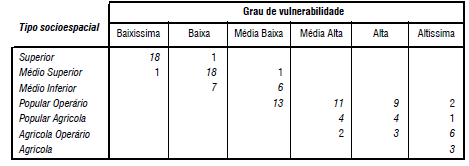

2.4. Quadro conclusivo: estrutura social urbana e vulnerabilidade social

Utilizou-se a classificação acima, áreas na RMC segundo seu grau de vulnerabilidade social, para fazer o cruzamento ou a superposição com as áreas classificadas segundo seu tipo socioespacial (Tabela 6).

Tabela 6.

Número de áreas por grau de vulnerabilidade segundo tipos socio-espaciais - RMC - 2000

Nota: não foram incluídas as áreas dos municípios de Campo Largo e Lapa.

Percebe-se que há uma relação inversa entre as duas tipologias, isto é, áreas classificadas como de tipo superior, onde os grupos dirigentes e intelectuais apresentam maior densidade, correspondem às áreas onde é menor o grau de vulnerabilidade social. Por outro lado, as áreas em que as categorias sociais da base da estrutura ocupacional (tipos popular e agrícola) apresentam maior densidade, o grau de vulnerabilidade é mais elevado.

Neste sentido, pode-se inferir que as melhores ou as piores condições de inserção ocupacional, enquanto expressão da hierarquia social metropolitana, correlaciona-se com outros fatores –social e demográfico– determinantes da maior ou menor probabilidade de exposição a situações de vulnerabilidade social.

A leitura dos Mapas 3 e 4 permite observar a estreita relação entre as cartografias da estrutura socioespacial e da vulnerabilidade no aglomerado metropolitano.

Mapa 3

Tipologia sócio-espacial da RMC - aglomerado metropolitano, 2000

Fonte:Mapa 1.

Mapa 4

Vulnerabilidade social - Mancha urbada do aglomerado metropolitano - RMC, 2000

Fonte:Mapa 2.

A nítida correlação entre tipos socioespaciais e a escala da vulnerabilidade social sugere, como uma questão a ser avaliada, que a vulnerabilidade de certos grupos sociais pode ser diferenciada dependendo de sua localização no espaço metropolitano. Por exemplo, as áreas enquadradas como de tipo popular operário, o mais populoso na RMC, receberam diferentes classificações quanto ao seu grau de vulnerabilidade, do altíssimo ao médio baixo. Este ponto sugere a necessidade de verificação de quais fatores, relacionados à vulnerabilidade, se alteram nas diversas áreas, embora o perfil social dos moradores seja o mesmo.

Por outro lado, verifica-se que as áreas com perfil social relacionado aos dois extremos da estrutura socioespacial, os tipos superior e médio superior e o tipo agrícola, apresentam maior homogeneidade em relação à vulnerabilidade. No caso dos tipos superior e médio superior, praticamente todas as áreas são classificadas com grau de vulnerabilidade baixíssimo; no caso do tipo agrícola, as áreas são classificadas como de altíssimo risco.

A situação das áreas classificadas como de altíssimo risco remete à discussão sobre a relação entre esta situação e a dinâmica de segregação decorrente da ocupação urbana associada à metropolização. No caso da RMC, esta relação não se verifica plenamente, uma vez que nove das 12 áreas classificadas como de altíssima vulnerabilidade integram municípios com nível muito baixo de integração à dinâmica metropolitana, cuja razão de pertencimento à RMC é de caráter político-administrativo. As outras três áreas classificadas como de altíssimo risco e as 17 áreas de alto risco correspondem a espacialidades formadas no bojo do processo de expansão da cidade principal, relacionadas às formas precárias de acesso à moradia por parte das classes situadas na base da estrutura social metropolitana, fenômeno que se acentuou nos anos 1990.

Artigo escrito a partir dos resultados do Projeto Instituto do Milênio/CNPq - Observatório das Metrópoles (2005/2008) e dos resultados da tese de doutorado de Marley V. Deschamps realizada na Universidade Federal do Paraná - UFPR (2000/2004).

Os autores agradecem a colaboração de Débora Z. Werneck, responsável pela confecção dos mapas que integram este artigo.

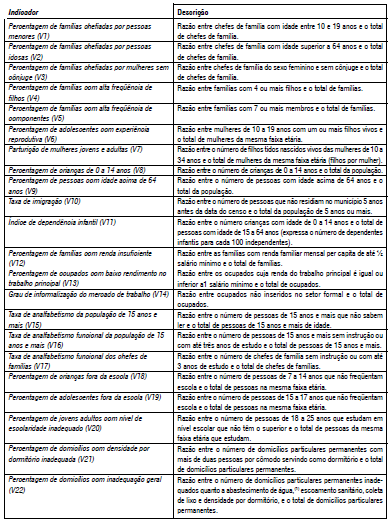

Anexo. Indicadores de desvantagem social

(1) Quanto ao abastecimento de água, considerou-se como inadequado aquele domicílio servido por rede geral mas canalizada só na propriedade ou terreno, servido por poço, nascente ou outra forma. Quanto ao escoamento sanitário, considerou-se como inadequado aquele domicílio cujo escoamento se dá em fossa rudimentar, vala, rio, lago, mar ou outro escoadouro. Quanto à coleta de lixo, considerou-se como inadequado aquele domicílio que não é atendido por serviço de limpeza ou caçamba.

1Ver Análise das Regiões Metropolitanas do Brasil: Identificação dos Espaços Metropolitanos e Construção de Tipologias. IPPUR/FASE/IPARDES, 2004.

2Os princípios teóricos e metodológicos que orientaram a construção dessas categorias foram apresentados em Preteceille, E.; Riberiro, L.C. de Q. Tendências da segregação social em metrópoles globais e desiguais: Paris e Rio de Janeiro nos anos 80. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo: ANPOCS, V.14, Nº.40., pp. 143-162, jun. 1999.

3Qualifica-se essa avaliação como preliminar devido à necessidade de ajustar a classificação de 1991 à nova classificação das ocupações, introduzida no Censo de 2000. Todas as observações, neste texto, à situação em 1991, têm como referência (Delgado etal., 2004).

4Os sete municípios incorporados à RMC após 1991, reuniam, em 2000, um total de 43.619 ocupados, o que representava 3,69% do total de ocupados na RMC. No caso dos agricultores, porém, a participação desses municípios atinge 42,1% do total da categoria.

5Para a elaboração da tipologia socioespacial, as 2 AEDs referentes ao município de Campo Largo foram substituídas por quatro áreas definidas pelo IPARDES, que permitem melhor apreensão da expansão urbana neste município. Na definição dessas áreas resguardou-se o tamanho mínimo da amostra para a realização de estimativas populacionais. Assim, a RMC foi subdividida em um total de 116 unidades geográficas, sendo 112 correspondentes às AEDs e 4 áreas IPARDES. Dos 26 municípios que compõem a RMC, apenas nove possuem mais de uma unidade espacial, os quais concentravam, em 2000, 89% da população total da RMC.

6Vale ressaltar, novamente, o caráter preliminar da avaliação dessas mudanças, conforme já especificado anteriormente.

7Para o município de Campo Largo, as duas AEDs, definidas pelo IBGE, foram substituídas por quatro áreas definidas pelos autores, as quais permitem uma melhor apreensão do processo da ocupação urbana nesse município.

8O quociente locacional é uma medida de especialização produtiva utilizada em economia regional. No caso presente, ela se presta à identificação dos grupos socioocupacionais que sobressaem, em termos de sua participação relativa, em determinadas unidades espaciais.

9Segundo o IBGE (2002), um aglomerado subnormal é um “conjunto (favelas e assemelhados) constituído por unidades habitacionais (barracos, casas etc.), ocupando, ou tendo ocupado até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular), dispostas, em geral, de forma desordenada e densa, e carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais”.

10De modo geral, a maioria das ocupações nessas áreas surgiram na última década, diferentemente de muitas ocupações existentes nos dois tipos médios, que são mais antigas e que foram expandindo com o crescimento populacional.

11Campo Largo, Campo Magro, Campina Grande do Sul, Itaperuçu e Quatro Barras.

12Entre eles destacam-se: Kaztman (1999, 2000 e 2001); Rodriguez (2000 e 2001); Pizarro (2001) e Bustamonte (2000). A discussão da visão desses autores encontra-se em Deschamps (2003).

13Os aspectos conceituais e metodológicos encontram-se em Deschamps (2003).

14In: Deschamps (2003).

15Esses eventos podem ser distintos tais como: fome, queda abrupta no comércio ou finanças, psicopatologias, inundações entre outros, envolvendo a noção de risco.

16Em 2000 o município da Lapa não fazia parte da RMC, portanto não foi contemplado no estudo da vulnerabilidade.

Bibliografía

1. Brandão, C.A. e Oliveira, H.S. de (2005): Divisão inter-regional do trabalho no Brasil dos anos 90: perdas de quantidade e de qualidade nos investimentos, empregos e instrumentos de regulação, en Ribeiro, A. C. T et. Al. (org.). Globalização e território: ajustes periféricos. Rio de Janeiro, Arquimede: IPPUR. [ Links ]

2. Bustamonte, J. (1997): “Un marco conceptual de referencia acerca de la vulnerabilidade de los migrantes como sujeitos de los derechos humanos”. Mimeo.

3. Delgado, P. R. (2001): Precarização do trabalho e condições de vida: a situação da Região Metropolitana de Curitiba nos anos 90. Curitiba. Tese (Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento) - UFPR. [ Links ]

4. Delgado, P. R.; Deschamps, M. V. E e Moura, R. (2004). Estrutura sócio-espacial da Região Metropolitana de Curitiba: tipologia e mudanças no período 1980/1991. In: Ribeiro, L. C. de Q. Metrópoles: entre a coesão e a fragmentação, a cooperaçãoe o conflito. São Paulo, Rio de Janeiro, Fundação Perseu Abramo, FASE. [ Links ]

5. Deschamps, M. V. (2004): Vulnerabilidade socio ambiental na Região Metropolitana de Curitiba. Curitiba. Tese (Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento)

- UFPR. [ Links ]

6. IBGE (2002): Censo Demográfico 2000. Documentação dos microdados da amostra. (publicação disponibilizada no CD-room dos microdados). [ Links ]

7. Kaztman, R. (coord.) (1999): Activos y estructura de oportunidades: estudios sobre las raíces de la vulnerabilidad social en Uruguay. CEPAL, UNDP, Montevideo. [ Links ]

8. Kaztman, R. (2001): “Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos”. Revista de la CEPAL, Nº 75, Santiago-Chile.

9. Kaztman, R. (2000): “Notas sobre la medición de la vulnerabilidad social”. 5° Taller Regional. La medición de la pobreza: métodos y aplicaciones (continuación) (LC/R.2026), Santiago de Chile, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Banco Mundial -Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Instituto Brasilero de Defensa del Consumidor (IDEC), Aguascalientes, 6 al 8 de junio.

10. Kaztman, R. e Filgueira, F. (2001): Panorama de la infancia y la familia en Uruguay. Montevideo, Universidad Católica del Uruguay. [ Links ]

11. Kaztman, R. e outros (1999): Activos y estructuras de oportunidades. Estudios sobre las raíces de la vulnerabilidad social en el Uruguay. Montevideo, Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/Oficina de la CEPAL en Montevideo. [ Links ]

12. IPPUR/FASE/IPARDES (2004): Projeto Análise das Regiões Metropolitanas do Brasil.Relatório da atividade 1: identificação dos espaços metropolitanos e construção de tipologias. Rio de Janeiro: IPPUR. (disponível em: http://www.observatorio dasmetropoles.ufrj.br/produtos/produto_mc_1.pdf). [ Links ]

13. Nojima, D.; Moura, R. e Silva, S. T. da. (2004): Dinâmica recente da economia e transformações na configuração espacial da Região Metropolitana de Curitiba.Curitiba: IPARDES, Primeira Versão nº 3, dezembro. [ Links ]

14. Preteceille, E. e Ribeiro, L.C. de Q. (1999): “Tendências da segregação social em metrópoles globais e desiguais: Paris e Rio de Janeiro nos anos 80”. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo: ANPOCS, V.14, Nº40, p. 143-162, jun.

15. Preteceille, E. e Ribeiro, L.C. de Q. (1999): “Tendências da segregação social em metrópoles globais e desiguais: Paris e Rio de Janeiro nos anos 80”. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo: ANPOCS, V.14, Nº40, p. 143-162, jun.

16. Pizarro, R. (2001): La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina.Série Estudios estadísticos y prospectivos, Santiago, Chile, Nº 6, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). [ Links ]

17. Ribeiro, L. C. de Q. (2005): Segregação residencial: teorias, conceitos e técnicas. In: Moysés, A. (coord.) Cidade, segregação urbana e planejamento. Goiânia: Ed: da UCG. [ Links ]

18. Rodríguez, J V. (1995): Poblacion, desarrollo y médio ambiente. Santiago, Chile. CELADE.

19. Rodríguez, J V. (2000): “Vulnerabilidad demográfica: una faceta de las desventajas sociales”. Série Población y desarrollo, Santiago, Chile, Nº5, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

20. Rodríguez, J V. (2001): “Vulnerabilidad y grupos vulnerables: un marco de referencia conceptual mirando a los jóvenes”. Serie Población y desarrollo, Santiago , Chile, Nº7. CEPAL/CELADE.

21. Rodríguez, J V. (2001): “Vulnerabilidad demográfica en América Latina: ¿qué hay de nuevo?” Documento apresentado no Seminário internacional “Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe”, Santiago de Chile, jun. mimeo.