Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

Pampa (Santa Fe)

On-line version ISSN 2314-0208

Pampa no.5 Santa Fe 2009

Soberanía alimentaria y dimensión espacial. La horticultura en Uruguay, un análisis multiescalar

Ismael Díaz

Docente e investigador del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio, Facultad de Ciencias, Universidad de la República.

E-mail: idiaz@fcien.edu.uy

Marcel Achkar

Investigador del Programa Uruguay Sustentable. Docente e Investigador del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio, Facultad de Ciencias, Universidad de la República.

Fecha de recepción: 25 | 03 | 2009

Fecha de aceptación: 10 | 06 | 2009

RESUMEN

Históricamente Uruguay ha impulsado un modelo de desarrollo que prioriza la exportación de commodities frente al autoabastecimiento, no presentando una visión estratégica destinada a satisfacer las necesidades de su población. Excepto para productos demandados por mercados internacionales, no se ha logrado una planificación agropecuaria en Uruguay. La producción hortícola se presenta como un ejemplo crítico, dado que ocupa una posición marginal pero presenta potencialidad para contribuir al desarrollo del sector agropecuario y también, para avanzar hacia el logro de la soberanía alimentaria. Situación que requiere analizarse desde la dimensión espacial.

En este contexto, este trabajo aportará al conocimiento de la dimensión espacial de la soberanía alimentaria, a partir de un rubro particular, por intermedio de un abordaje multiescalar, trabajando a escala nacional, departamental y local, para conocer y evaluar alternativas para el sector hortícola, y aportar información para rediscutir un nuevo ordenamiento territorial del agro uruguayo.

Palabras clave: Soberanía alimentaria; Producción hortícola; Dimensión espacial.

SUMMARY

Uruguay has historically promoted a development model that prioritizes the export of commodities against the self supply, not presenting a strategic vision to meet the needs of its population. Except for products demanded by international markets, an agricultural (farming) planning has not been achieved in Uruguay. The horticultural production appears as a critical example, it occupies a marginal position although it presents a potential to contribute to the development of the agricultural sector and also, to advance towards the achievement of the food sovereignty. Situation that needs to be analyzed from the spatial dimension.

In this context, this work will contribute to the knowledge of the spatial dimension of the food, based on a particular item through a multiscale approach, working at national, departmental and local levels to understand and evaluate alternatives for the horticulture sector and provide information in order to rediscuss a new Uruguayan agricultural land management.

Key words: Food sovereignty; Horticultural production; Spatial dimension.

1. Introducción

En este artículo se expone un análisis multiescalar de la dimensión espacial de la soberanía alimentaria, para un rubro en particular, que contribuye al proceso de generación de conocimientos para avanzar hacia escenarios alternativos del sector agropecuario (Martí Sanz, 2005).

Desde su origen, e incluso antes, Uruguay se ha consolidado como monoproductor ganadero y dependiente de unos pocos mercados externos (Barrán y Nahum, 1967), donde la ganadería ha determinado la estructura económica, social y cultural del país, como también sus relaciones de éstas con el medio físico (Alonso et al., 1983; Alonso, 1984).

Uruguay, desde antes de su nacimiento como país independiente, ha estado condicionado a ser un espacio agroexportador (Panario et al., 2000), perpetuando un modelo de desarrollo que prioriza la exportación de commodities frente al abastecimiento del mercado interno. Situación que históricamente ha provocado que sean impulsadas únicamente aquellas actividades económicas con inserción en mercados internacionales (Achkar et al., 1999). Esto ha llevado a una predominancia absoluta de las actividades pecuarias frente a las agrícolas, las que hasta principios del siglo XXI, y producto del desarrollo de cultivos de secano (que no son consumidos en el país), han ocupado una posición marginal (Arbeletche y Carvallo, 2007).

Este modelo de desarrollo ha provocado una serie de impactos, los cuales se intensificaron en las últimas décadas. Dentro de ellos se destacan un importante descenso en el número de productores, la pérdida de puestos de trabajo en el medio rural, el despoblamiento del campo y la migración rural-urbana, la concentración de la tierra y de la riqueza y la degradación de recursos naturales (Achkar, 2005).

La consolidación de este modelo se encuentra íntimamente vinculada a la ausencia de una planificación económica y productiva del sector agropecuario y también a la falta de una planificación territorial del espacio agrario, lo cual no sólo posibilita sino que determina la producción y reproducción de los impactos socio-ambientales existentes (Sejenovich y Panario, 1998). Problemática que en ocasiones se ha planteado pero que muy poco se ha investigado, lo cual determina que la planificación confirme su condición de ausente en el sector agropecuario uruguayo, donde la localización de las actividades productivas no logra ser entendida como una variable que excede la dimensión económica (Pérez y Alonso, 1988).

Resulta necesaria una participación activa de la academia en esta problemática, y es indispensable que la ciencia colabore en la generación de conocimientos que permitan la proposición y evaluación de alternativas. No obstante, al menos a nivel nacional, poco se ha investigado la temática, lo cual contribuye a que el conocimiento sobre procesos de planificación territorial de espacios agrarios en Uruguay sea muy escaso (Cayssials, 2005).

Actualmente no existe en el país una visión estratégica para avanzar hacia el logro de la seguridad y soberanía alimentaria, situación poco analizada y discutida debido al interés en la misma principalmente, pero que encuentra complicidad en la ausencia de información científica (Díaz, 2008).

Al igual que en el devenir de la historia, hoy solamente son impulsados aquellos rubros agrícolas con inserción en mercados internacionales, primordialmente soja, forestación, arroz, y posiblemente agrocombustibles vinculados a la producción cerealera (Achkar y Domínguez, 2007) lo cual no sólo agudiza los impactos existentes, sino que demanda la construcción y evaluación de alternativas para el sector agropecuario. El estudio del último informe de coyuntura del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP, 2009) reafirma este análisis ya que el centro de preocupación es la producción de commodities y su inserción en el mercado internacional. El espacio agrario uruguayo requiere de forma urgente una rigurosa planificación productiva, que le permita progresivamente encaminarse hacia otro ordenamiento territorial que posibilite empezar a maximizar sus potencialidades, y realizar un aprovechamiento sustentable de los bienes de la naturaleza (Sejenovich y Panario, 1998).

Las propuestas de planificación no son ejercicios académicos, son instrumentos para contribuir al desarrollo territorial, integrando en su programa principios conservacionistas, con la articulación de conocimientos científicos con saber popular, la desconcentración del poder en la toma de decisiones y la promoción de una participación real y activa por parte de todos los actores involucrados (Pillet y Plaza, 2003).

La consolidación de una planificación exitosa generaría una importante estabilidad en los diferentes rubros del sector agropecuario, lo que, no solo frenaría sino que revertiría los impactos históricos que ha sufrido el agro uruguayo. Una nueva planificación aseguraría la satisfacción de las demandas locales y organizaría la producción destinada a mercados regionales e internacionales. Finalmente, acompañaría una nueva lógica orientada hacia una mayor equidad en la distribución de las pérdidas y de los beneficios (Yagué y Díaz Puente, 2008).

Una planificación territorial que permita encaminar el sector agropecuario uruguayo hacia un escenario de sustentabilidad, indefectiblemente considerará todas las actividades, principalmente aquellas que históricamente se han ubicado en una posición marginal (Chabaigolty, 2000, en Cayssials, 2005).

2. Bases teóricas para la planificación agropecuaria

Teniendo presente que ordenar significa optar, es necesario plantear prioridades y tomar decisiones, rechazar modelos y poner en práctica otros (Jung, 1972, en Molinero, 1990), una planificación del espacio rural destinada a la concreción de un nuevo ordenamiento del territorio presentará una serie de objetivos necesariamente cargados de contenidos ideológicos. De esta manera, para avanzar hacia una planificación económica, productiva y territorial, resulta indispensable la definición de determinados elementos y principios, los cuales, necesariamente, se encuentran en concordancia con los objetivos a perseguir.

La planificación territorial se presenta como elemento fundamental e indispensable para avanzar hacia el logro de la soberanía alimentaria. Ésta se encuentra estrechamente relacionada con la seguridad alimentaria, y es una condición imprescindible para su consolidación. La soberanía alimentaria entendida como “el derecho de los pueblos, de sus Países o Uniones de Estados a definir sus políticas agrarias y alimentarias, sin dumping frente a terceros países” (Vía Campesina, 2003). También implica el derecho a definir las estrategias de distribución y consumo, que garanticen y aseguren el derecho a la alimentación de toda la población (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 2001). Se presenta como uno de los pilares fundamentales de la soberanía de los pueblos y las naciones (Acción Ecológica, 2002).

Solamente podrá ser garantizada si existe una recuperación y promoción real de las prácticas, acciones y tecnologías tradicionales y sustentables, las que no sólo promuevan un aprovechamiento racional de la naturaleza, sino que también protejan e impulsen el desarrollo de la producción local y nacional. Asimismo, deberá estar necesariamente asociada a las pequeñas escalas de producción, a una proximidad entre las unidades y entre ellas con sus mercados, y a la agroecología social (Acción Ecológica, 2002).

Para lograr la soberanía alimentaria es necesario en primera instancia el autoabastecimiento de la unidad familiar. Una vez consolidada esta etapa se podrá avanzar incrementando y cumpliendo progresivamente las siguientes escalas, local y nacional (Acción Ecológica, 2002).

La soberanía alimentaria integra, pues, dentro de sus principios más importantes el autoabastecimiento de alimentos sanos y nutritivos mediante la utilización de tecnologías apropiadas (Achkar, 2005). Por otra parte, una planificación territorial que presente como objetivo principal el avance hacia el logro de la soberanía alimentaria necesariamente integra las dimensiones tecnológica y espacial. Como afirma Santos (2000):

“Es sabido que la principal forma de relación entre el hombre y la naturaleza, o mejor, entre el hombre y el medio, viene dada por la técnica. Las técnicas constituyen un conjunto de medios instrumentales y sociales, con los cuales el hombre realiza su vida, produce y, al mismo tiempo crea espacio”.

De esta manera, las dimensiones tecnológica y la territorial se presentan vinculadas, y cada variable del espacio es reveladora de las técnicas o del conjunto de técnicas que en él se desarrollan, y también de que el funcionamiento de cada una de estas variables depende de las técnicas desarrolladas y utilizadas (Santos, 1996).

El funcionamiento sinérgico de los elementos que componen estas dimensiones posibilita el ordenamiento eficaz y eficiente. El desajuste en alguna de las variables impedirá su desarrollo, comprometiéndolo. Igualmente debe valorar y fomentar una gestión adecuada del territorio rural (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 2001), mediante la implementación de un sistema de gestión que sea capaz de valorar los territorios en los cuales se asienten las diferentes actividades agropecuarias (Achkar, 2005).

Dentro de la dimensión tecnológica, la agroecología que se considera técnica e instrumento metodológico para comprender mejor el funcionamiento y la dinámica de los sistemas agrarios, y resolver problemas técnicos agronómicos que las ciencias agropecuarias convencionales no han podido solucionar (Guzmán et al., 2000), es un enfoque con elevado potencial para transitar hacia el cumplimiento de los objetivos de la soberanía alimentaria. No obstante, la agroecología apunta a resolver aspectos técnico-productivos y no soluciona todas las dimensiones que posibilitarían la soberanía alimentaria (Altieri y Nicholls, 2001).

La agroecología, además de integrar y articular conocimientos de las diferentes ciencias, reconoce y se nutre del saber popular (Caporal et al., 2006), constituyéndose así en una técnica e instrumento metodológico que, al integrar la dimensión ecológica, social, económica y política, permite avanzar hacia la consolidación de un sistema productivo sustentable.

Este sistema será posible solamente si logra un tipo de agricultura donde se priorice

“la seguridad alimentaria de la población, la participación de los propios productores en las instancias de la planificación, gestión, y control de la producción, el rol de las mujeres y jóvenes rurales, la visión de la naturaleza no como uniforme, sino como diversa, el respeto por la pluralidad cultural en consonancia con la defensa de las diversidades ecológicos, teniendo en cuenta la (re) creación de conocimientos volcados para las prácticas agrícolas, una justa distribución de la tierra y la generación de investigación básica y aplicada orientada por los requerimientos de los productores rurales”. (Achkar et al., 1999)

Finalmente, resulta indispensable abordar la dimensión territorial de este proceso. La misma no ha sido analizada de forma exhaustiva en estudios de soberanía alimentaria, lo cual se presenta como una debilidad en los abordajes actuales.

En concordancia con Sejenovich (2006), el territorio presenta fundamental importancia a la hora de producir, por lo que condicionará la posibilidad de consumir, y repercutirá no sólo en los costos de producción, sino también en los costos de distribución, entendiendo entre éstos los costos de trasporte, y el de mayor relevancia, los costos generados por la actuación de agentes intermediarios. Por lo cual, el cómo y el dónde producir se vuelven variables determinantes de la etapa de producción, condicionando así la etapa de consumo, y en última instancia, a los actores que realizarán esta actividad. De esta manera, la etapa de producción necesariamente condicionará y limitará el consumo de los diferentes actores.

Asimismo, la localización de la actividad influirá y condicionará la posibilidad que presentan los productores de participar en la toma de decisiones. Situación que se vuelve más compleja a medida que disminuye el poder económico y la flexibilidad productiva-comercial del productor. Por tales motivos, la localización deja de ser solamente una variable que repercute en la dimensión económica del productor agropecuario y resulta ser también variable fundamental de la dimensión política, y en consecuencia afecta las dimensiones ecológica y cultural (Díaz, 2008). Además, la localización implicará variaciones en la valorización, en sentido amplio, del conjunto de los recursos naturales.

Un ordenamiento alternativo del sector agropecuario en su totalidad, y de la producción hortícola en particular, considera de forma imprescindible la eficiencia del sistema. Eficiencia desvinculada de las visiones clásicas en las cuales se mide únicamente como una minimización en la utilización de insumos con una traducción económica, para encaminarse a la ampliación de este concepto y empezar a considerar variables y elementos sociales, políticos, ecológicos, culturales y también económicos en términos monetarios y energéticos.

La localización juega un rol preponderante al potenciar procesos que aporten alternativas sustentables y minimizar, mitigar y neutralizar aquellos procesos que le otorguen vulnerabilidad a procesos sustentables. Así, es necesario repensar la localización de las actividades agropecuarias, considerando las necesidades tanto de la producción en términos físicos y económicos, como también las necesidades de los productores y de los consumidores.

En este marco, la localización óptima para la producción hortícola será en aquellos espacios en los cuales las condiciones agroecológicas permitan su mejor desarrollo, donde la distancia con respecto al mercado consumidor permita al productor apropiarse del valor que genera y participar en la toma de decisiones en lo referente a sus actividades y donde los costos de venta no impidan al mercado consumidor adquirir los satisfactores de sus necesidades básicas. Por lo tanto, la descentralización de la producción hortícola se presenta como una alternativa con alto potencial para empezar a discutir un nuevo ordenamiento territorial del agro uruguayo (Díaz, 2008).

3. La soberanía alimentaria. Necesidad de un abordaje multiescalar

Aproximarse al conocimiento de las variables intervinientes en los procesos agropecuarios implica el conocimiento de su actuación a diferentes escalas. Desde los aspectos que condicionan su funcionamiento a nivel global hasta el nivel local. Asimismo, es necesario conocer las relaciones entre estas escalas (Santos, 1993).

El análisis de los procesos que intervienen en la soberanía alimentaria requiere indispensablemente el abordaje a diferentes escalas de los procesos que se desarrollan en las dimensiones económica, social, cultural, política y físico-biológica. En este contexto, analizar la situación actual y potencial del sector agropecuario uruguayo, y encaminarnos hacia la elaboración, evaluación y propuesta de alternativas, necesitará un análisis multiescalar y multidimensional.

En primer lugar, se requiere el conocimiento de los procesos a nivel regional, posteriormente los del nacional y finalmente los del local. También es necesario conocer como se relacionan las diferentes dimensiones que componen el sistema y cómo varían las mismas de acuerdo con el espacio y escala en que se trabaje.

De esta manera, considerando un problema de orden global, nacional y local, primariamente, se analizará la situación a escala local. Esto permitirá empezar a estudiar y evaluar alternativas cada vez a mayor escala y finalizar el proceso con la obtención de resultados a escala local, los cuales se integran a escalas menores y posibilitan la comprensión del problema y de las posibles alternativas a escala nacional.

4. Escenarios productivos actuales, necesarios y potenciales

4.1. Una mirada a escala nacional

El espacio agrario uruguayo es producto de la materialización de la (re) producción de un modelo de desarrollo y un modo de producción que en concordancia con los procesos desarrollados en la región ha condicionado que el Estado se preocupe por la producción de commodities y su inserción marginal en los mercados internacionales (MGAP, 2009). Es desatendido así el trabajo en aquellos sectores que se vinculan con la satisfacción de las necesidades alimenticias de la población local, situación que se presenta como absurda al constatar que las condiciones agroecológicas del espacio agropecuariouruguayo posibilitarían potencialmente abastecer un mercado consumidor mayor a 10,3 millones de habitantes (Díaz, 2008).

Un sector compuesto por los subsectores históricamente tradicionales y subsectores agrícolas en crecimiento presenta importantes excedentes orientados hacia la exportación de commodities. Como contraparte, existe un gran número de rubros exclusivamente vinculados al mercado interno que no alcanza a satisfacer las necesidades de la población (Achkar, 2005; Díaz, 2008).

Si bien para proponer un nuevo ordenamiento de la producción agropecuaria es necesaria la consideración de un sistema de variables complejo, el sistema suelo se presenta como una variable a estudiar primariamente, dado que, aunque no es determinante, sí es excluyente. Para poder evaluar escalas mayores a la nacional se considera como unidad territorial de análisis el departamento. Esto no implica proponer estas unidades político-administrativas como unidad de gestión; su utilización (con ciertas limitantes) permite una primera aproximación a la definición de la posibilidad de descentralización de la producción. Además, es preciso considerar que no todos los rubros agropecuarios avanzarían hacia una situación favorable mediante procesos de descentralización.

Considerando lo anterior, es posible asegurar que 16 de los 19 departamentos poseen potencialidad edáfica para asegurar la satisfacción de las necesidades alimenticias de su población.1 Los departamentos que no presentan esta posibilidad son: Montevideo por su elevada población y su escasa superficie agropecuaria; Canelones por su elevada población; y Maldonado debido a que sus suelos son principalmente de aptitud pastoril y presenta una superficie reducida de aptitud agrícola (MAP-DSF, 1976). Estos departamentos podrían cubrir sus necesidades mediante la producción de excedentes desde los departamentos limítrofes

Los datos demuestran la posibilidad de otro ordenamiento territorial. Esta situación en la actualidad no tiene el grado de discusión que merece, principalmente porque aún no ha sido identificada como un conflicto o no se ha tomado en consideración la magnitud del mismo y los problemas e impactos que genera. Sin duda responde únicamente a una lógica estrictamente económica y a un modelo de desarrollo agroexportador que promueve el crecimiento de las exportaciones de commodities y las importaciones de productos agroalimentarios para el consumo interno.

Esta escala de análisis permite asegurar que es posible una planificación del sector agropecuario a escalas mayores que la nacional. Un sector agropecuario que requiere entenderse de forma integrada pero que demanda estudios sectoriales, analizados siempre en el contexto del sector en su conjunto, integrándose de forma holística a los diferentes subsectores y escalas.

4.2. La horticultura, un rubro estratégico

Dado que genera una fracción relevante de los satisfactores alimenticios de la población uruguaya (Della Santa y Curuchet, 2007), la horticultura se presenta como un rubro de suma importancia estratégica. Asimismo, es una actividad clave para el desarrollo del sector agropecuario y la búsqueda de la consolidación de la soberanía alimentaria (Panario et al., 2000) debido a que es una actividad capaz de proveer numerosos puestos de trabajo (Moreira, 1988, Aldabe, 1999; Panario et al., 2000) que no sólo promuevan el desarrollo de la actividad sino también el de la comunidad local (Moreira, 1988), posibilitando la permanencia de productores familiares en el medio rural. Por otra parte, podrá también generar las condiciones necesarias para el desarrollo de pequeñas agroindustrias, condiciones favorables para el desarrollo simultáneo de otros subsectores vinculados a la actividad y también ser capaz de generar saldos exportables a otras regiones en las que la oferta se vea superada por la demanda (Panario et al., 2000). No obstante, al igual que la mayoría de los rubros agropecuarios, históricamente ha carecido de una planificación económica productiva. Esto ha provocado que en la actualidad presente serias limitaciones que se encuentran asociadas a una falta de ordenamiento territorial que permita aprovechar sus potencialidades (Díaz, 2008). Además, un nuevo ordenamiento de la producción hortícola que posibilite la cercanía entre productores contribuirá a incrementar el vínculo y la organización entre éstos al tiempo de generar condiciones favorables para la comercialización y el acceso a asesoramiento técnico e insumos.

La actividad hortícola históricamente ha sido un rubro marginal dentro del subsector agrícola que también ocupa esa posición. Tiene sus inicios durante la colonia como actividad exclusivamente de subsistencia, condición que perduró hasta que progresivamente empezó a destinarse al abastecimiento de los centros poblados, por lo que se ubica esencialmente en los suburbios de las principales localidades urbanas (Araujo, 1892; Nahum, 1999).

Sin embargo, la superficie ocupada por la actividad fue reducida hasta comienzos de la década de 1940, cuando a raíz de un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, alta mecanización agraria (Piñeiro, 2001) y políticas que subsidiaron el sector (Cayssials et al., 1987), la actividad tuvo un elevado crecimiento. Este crecimiento experimentado por la horticultura se mantiene hasta principios de la década de 1970 con un importante incremento de la producción; pero resultó ser marginal respecto del experimentado por otros rubros agrícolas. Finalizando esta década, comenzaron a descender los precios de los productos, generándose una rápida concentración, especialización y tecnificación de la producción, en la que se beneficiaron solamente aquellos que podían acceder a paquetes tecnológicos. A finales de la década de 1980, los problemas en la comercialización se volvieron más relevantes, la competencia de productos de la región se intensificó, los precios continuaron descendiendo, las empresas aumentaron su producción desplazando a pequeños productores, se acentuó la concentración y la especialización, comienza la regionalización de algunos rubros y se incrementaron los cambios tecnológicos (Aldabe, 1999).

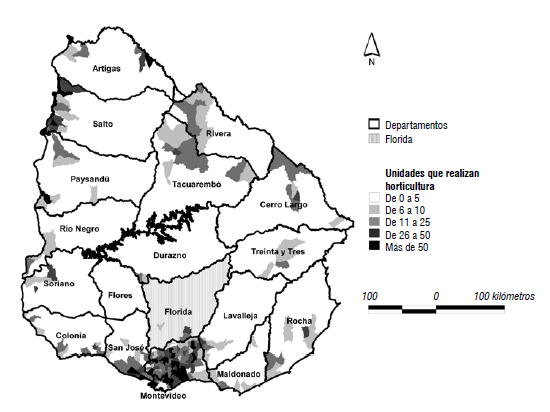

Actualmente la actividad hortícola presenta características muy similares a las tendencias históricas. Como muestra la Figura 1, la producción está concentrada básicamente en la zona Sur y en la zona Norte (CGA, 2000) y, salvo para producciones empresariales y/o altamente mecanizadas, las unidades productivas tienen pequeñas dimensiones. Continúa siendo una actividad que carece de una planificación económica, productiva y territorial, y que no ha encontrado alternativas por parte del Estado, dada la ausencia de políticas estructurales para el sector en su conjunto. La producción hortícola sigue siendo inferior a las necesidades de la población uruguaya (Díaz, 2008), lo cual, sumado a las deficiencias del sistema de producción y comercialización, provoca que los productos presenten costos muy elevados (Moreira, 1988). Esto impide que una fracción muy importante de la población pueda acceder a estos productos. Por otro lado, aunque vinculado a la deficiencia del sistema, los productores hortícolas no logran alcanzar una estructura sustentable.

De esta manera, si bien la horticultura se presenta como una actividad con notorias potencialidades para aportar al desarrollo del país, aún no logra consolidarse como una actividad proveedora de alimentos suficientes a la población uruguaya.

La horticultura, en mayor medida que otras actividades, requiere la cercanía al mercado consumidor. A su vez, éste debe tener la magnitud suficiente para generar una demanda constante y variada que permita minimizar riesgos productivos y comerciales. Considerando la necesidad de organización y logística de este sistema, y que estas características no surgen de manera espontánea, es necesaria la participación activa del Estado.

En este marco y atento a las características intrínsecas a la actividad y las particularidades de la distribución de la población en todo el territorio nacional, se trabaja sobre los supuestos de que todos los centros poblados con una población mayor a 10 mil habitantes posibilitan la presencia de un cinturón hortícola a menos de 10 kilómetros que se encargue de generar la producción destinada a la satisfacción de las necesidades de su población.2

Figura 1

Distribución espacial de la producción hortícola en Uruguay. Áreas de enumeración donde se registran cultivos hortícolas

Fuente: CGA 2000.

Elaboración: Ismael Díaz y Marcel Achkar.

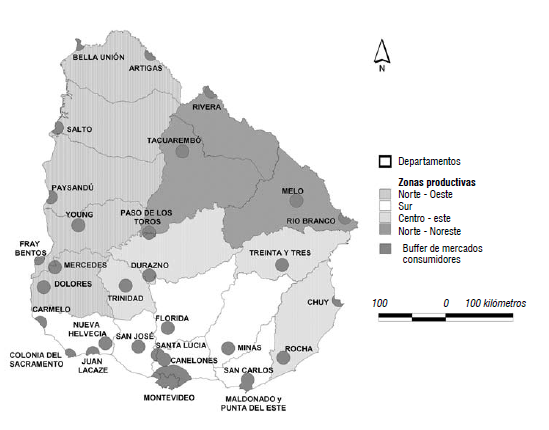

La Figura 2 muestra la distribución de los 30 mercados consumidores hortícolas, con sus respectivas áreas de influencia (áreas buffer), con potencialidad para la producción hortícola. La población comprendida entre la totalidad de los mercados consumidores supera el 80% de la población del país, mientras que el área de influencia hortícola no alcanza al 5% del territorio uruguayo.

Figura 2

Potenciales mercados consumidores hortícolas. Áreas de influencia

Elaboración: Ismael Díaz y Marcel Achkar

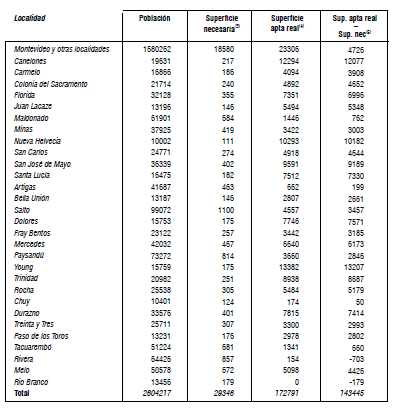

Bajo este supuesto, se comprueba que 28 de los 30 mercados consumidores del país presentan aptitud edáfica para abastecer a su población de productos hortícolas (Tabla 1). Solamente las ciudades de Rivera y de Río Branco no alcanzarían a producir el volumen necesario, requerirían incrementar su radio a 17 y 14 kilómetros, respectivamente. La ciudad de Montevideo y su área metropolitana demandarían un radio de 20 kilómetros. Dicho incremento no debería generar mayores impactos producto de la amplitud de la zona urbana y la densidad y calidad de la red vial.

Tabla 1 3 4 5

Población, superficie apta real, necesaria y diferencia, según mercado consumidor

Fuente:Díaz, 2008.

Lo anterior permite inferir que la ausencia de una planificación territorial de la producción hortícola se encuentra asociada a una lógica que no considera la importancia de destinar la producción al logro de la soberanía alimentaria. Asimismo, demanda el conocimiento de las características principales que deberían tener el nuevo sistema productivo y las nuevas unidades productivas.

4.3. Evaluación de alternativas a escala local

Como estudio de caso se analizó el mercado consumidor correspondiente a la ciudad de Florida, de 32.128 habitantes (INE, 2004), trabajando en la zona de La Macana como un área específica para orientar hacia la producción hortícola que satisfaga las necesidades de la población de la capital departamental, dado que reúne las siguientes características:

- Suelos de alto valor productivo.

- Una localización estratégica respecto de la ciudad, con muy buena accesibilidad.

- Predominancia de pequeños productores.

- Situación económica-productiva crítica, con una pérdida constante de rentabilidad de las unidades productivas, lo que ha desencadenado procesos migratorios rural-urbanos, generando el despoblamiento y envejecimiento de la población de la zona.

- Población local consciente de la necesidad de proponer y adoptar medidas para revertir los procesos que se viene desarrollando.

- Interés de la Intendencia Municipal de Florida (IMF) por conocer, evaluar y proponer alternativas para potenciar las cualidades de la zona.

Por otro lado, la definición y planificación de un nuevo sistema productivo requiere la discusión de las principales características de las unidades productivas. Esto implica en primer lugar abandonar la lógica económica actual y dejar de ser eficientes únicamente en aspectos económicos relacionados con el mercado externo. No obstante, las unidades productivas tienen que ser rentables y minimizar los riesgos productivos y comerciales. En este marco, es posible avanzar en tal sentido a partir de un análisis crítico de los aspectos exitosos de la experiencia de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole), que posibilitó consolidar al sector lácteo en el país, permitiendo su desarrollo por más de 70 años y constituyendo la principal empresa no estatal de capitales nacionales.

La planificación de las unidades productivas implica considerar entre sus principios básicos el hecho de lograr que los productores y su núcleo familiar accedan a desarrollar una vida digna. Asimismo, presentar armonía con el medio físico, respetando los ciclos de la naturaleza, sin generar presiones sobre los ecosistemas mayores que las que éstos puedan soportar.

Por tales motivos se trabaja con unidades productivas de las siguientes características:

- Superficie media del establecimiento: 10 hectáreas.

- Superficie ocupada por infraestructura y tierras no productivas del orden del 20% de la superficie total del establecimiento.

- Superficie máxima de aprovechamiento permanente: 5,42 hectáreas.

- Superficie en descanso permanente: 2,58 hectáreas.

- Producción diversificada (10 productos).

- Tendencia a la utilización de tecnologías apropiadas y apropiables.

- Producción de buena calidad ambiental.

- Minimización de costos superfluos en transportes, intermediación, pérdidas poscosechas, etcétera.

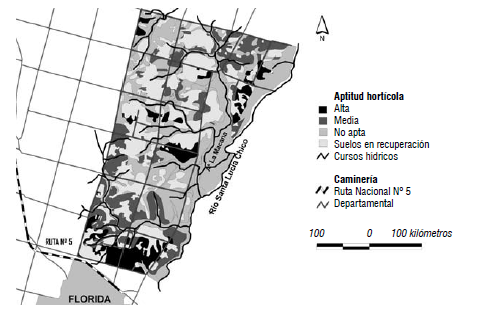

Una propuesta de reconversión productiva será sustentable solamente si considera el equilibrio de todas las dimensiones del sistema. En este trabajo se analiza la dimensión fisico-biológica y se estiman los costos necesarios para la implantación del nuevo sistema. Se trabaja a escala de detalle mediante la utilización de la carta de suelos y de erosión de suelos de La Macana a escala 1:10.000, realizada por Fernández (2007). Se elaboraron indicadores de aptitud hortícola para poder, finalmente, estimar la superficie de aprovechamiento hortícola constante.6 La Figura 3 muestra la distribución espacial

de los suelos de aptitud hortícola para la zona de La Macana.

Figura 3

Distribución espacial de los suelos de aptitud hortícola de La Macana

Elaboración: Ismael Díaz y Marcel Achkar.

Tras comparar la superficie final con la necesaria para el abastecimiento de la ciudad de Florida, se comprueba que la zona de La Macana presenta la potencialidad edáfica para satisfacer el 75% de las necesidades de la población de Florida. Considerando las técnicas a utilizar, es posible afirmar que progresivamente se podrá incorporar una superficie mayor al sistema productivo, dado que la presión que se ejercerá al sistema suelo es menor que la que se le ha ejercido durante los años pasados.

La implementación de este nuevo sistema productivo, bajo los supuestos utilizados y los principios definidos, demandaría la presencia de 49 productores familiares, generando de esta manera 147 puestos de trabajo permanente y otros puestos de trabajo zafrales.

La definición de La Macana como zona de producción hortícola demandará una determinada inversión, la cual es preciso estimar. Partiendo del escenario menos favorable en el cual es necesario la compra y/o construcción de todos los medios de producción y de la vivienda, la inversión asciende a la cifra de 4,6 millones de dólares.7 Con este monto se asegurará también el primer año de producción, cubriendo todos los costos en cuanto a insumos, asistencia técnica, impuestos, etcétera.

Los resultados ponen en evidencia la potencialidad que presenta la zona, para contribuir al logro de la soberanía alimentaria.

5. Reflexiones finales

Los resultados alcanzados en las tres escalas analizadas (nacional, departamental y local) exponen la potencialidad que presenta el territorio uruguayo para avanzar hacia el logro de la soberanía alimentaria.

A los efectos de maximizar las potencialidades del territorio, se identifica la necesidad de la elaboración e implementación de un programa de ordenamiento territorial que permita al Estado orientar el desarrollo agrícola.

La ausencia de planificación agropecuaria y territorial explícita se ha comportado como un aliado de los impactos negativos desarrollados en el agro, y es una instancia fundamental para empezar a revertir estos procesos.

Considerando los impactos ambientales (en la dimensiones físico-químicabiológica, económica, social, política y cultural) que se han desarrollado históricamente en el agro uruguayo, y que se (re)producen en la actualidad, la planificación agropecuaria adquiere relevancia y urgencia como la única solución posible para revertir los problemas del sector.

La soberanía alimentaria no es solamente un problema productivo o técnico de gestión de los recursos naturales, por lo que requiere el trabajo en conjunto entre organizaciones sociales, instituciones estatales, productores rurales y la academia. Los avances generados a partir de los esfuerzos de numerosas organizaciones sociales exigen un rol de mayor protagonismo por parte de la academia.

Más allá de las carencias metodológicas existentes, principalmente en lo referente a la dimensión espacial, la ausencia de técnicos que consideren como estratégico avanzar hacia nuevos escenarios y, por ende, que investiguen en la temática y puedan acompañar un proceso para su desarrollo, se vuelve una gran limitante actualmente en Uruguay.

La soberanía alimentaria demanda abordajes multidisciplinarios y multiescalares para lograr el abordaje la problemática de forma holística e integrada. Sin embargo, la evaluación de la disponibilidad de recursos naturales, suelos en particular, es un análisis imprescindible sobre el cual montar el resto de los análisis.

La localización se presenta como una variable importante que interactúa con los procesos económicos y, también, con los procesos sociales, políticos y culturales. Para el caso de la actividad hortícola, esta variable se vuelve indispensable demandando la cercanía al mercado consumidor. Situación que desde la dimensión físico-biológica, no presenta limitaciones, según se demuestra en este trabajo.

Finalmente, desde la inversión inicial, la implementación de un nuevo sistema productivo a escala local demanda un monto que, en términos relativos en consecuencia con los impactos positivos potenciales, es posible de instrumentar para el Uruguay.

1Se utilizan para este cálculo los datos aportados por Achkar (2005) correspondientes a la relación producción necesaria/población, en “Soberanía Alimentaria y Reforma Agraria en Uruguay”. Asimismo, se utiliza la Interpretación Agronómica de la Carta de Reconocimiento de Suelos elaborada por Cayssials y Álvarez (1983), MGAP-DSF.

2La definición de los centros poblados que deberían posicionarse como mercados consumidores y la distancia entre estos mercados y el área destinada a la producción hortícola se realiza mediante ronda de expertos donde participan ingenieros agrónomos especialistas en horticultura, desarrollo rural y en edafología, y geógrafos.

3Superficie necesaria para generar la producción hortícola que satisfaga las necesidades de la población uruguaya. Para esto se subdivide el territorio uruguayo en cuatro zonas (Sur, Centro-Este, Norte-Noroeste y Noreste) según aptitud edáfica y aspectos culturales vinculados a la actividad. Posteriormente, sobre la base de la creación de ponderadores de productividad y utilizando datos de la DIEA con sus Encuestas Hortícolas para zona Sur y Norte del período 2001-2005, se calcula la superficie media que demanda cada zona del país.

4La superficie de aptitud se estima utilizando el croquis de unidades de suelo CONEAT. Inicialmente se clasifican las unidades con aptitud para cultivos intensivos en 9 categorías, las cuales son ponderadas, entre el 90% para las de mayor aptitud y el 20% para las de menor. Posteriormente se vuelven a ponderar de acuerdo con la necesidad de rotación a modo de asegurar la sustentabilidad del sistema, variando de 75% a 50% para las que demandan mayor rotación. Finalmente, utilizando estos dos ponderadores y tras descontar un 20% correspondiente a la superficie no productiva media dentro del predio, es posible estimar la superficie de aptitud real permanente que presenta cada zona hortícola.

5Diferencia entre superficie apta real y superficie necesaria.

6Utilizando la carta de suelos y de erosión de suelos de Fernández (2007) se logra identificar aquellas áreas con un nivel de erosión que no permite prácticas intensivas. Aquellas que sí lo permiten son clasificadas en dos categorías Alta y Media (Baja no existe dado que las zonas no aptas y con niveles de degradación de medio a alto no fueron consideradas) y ponderadas respectivamente con 100% y 85%. Posteriormente, estas categorías se clasifican según rotación, siendo ambos ponderadores de 75% y 66,7%. Finalmente, a la superficie resultante se le descuenta un 20%, correspondiente a la superficie no productiva media dentro del predio.

7Este monto se estima mediante la sumatoria de los costos de todos bienes necesarios para el desarrollo del proceso. Los mismos son: tierra, vivienda, galpón, pozo y bomba, maquinaria y herramientas, y costos de producción fijos y variables para asegurar un año el proceso productivo.

Bibliografía

1. Acción Ecológica (2006): “Soberanía alimentaria”, en http://www.accionecologica.org.

2. Achkar, M. (2005): Soberanía Alimentaria y Reforma Agraria en Uruguay. En: Colonización y Reforma Agraria, 2da. edición, Montevideo. [ Links ]

3. Achkar, M.; Cayssials, R. y Domínguez, A. (1999): Desafíos para Uruguay. Espacio Agrario. Espacio Ambiental, Montevideo, Nordan. [ Links ]

4. Achkar, M. y Domínguez, A. (2007): “Agrocombustibles en Uruguay. Situación y Desafíos, en Revista de Ecología Política, Nº 34, Barcelona, Icaria.

5. Altieri, M. y Nicholls, C. (2001): “Agroecología: principios y estrategias para una agricultura sustentable en la América Latina del Siglo XXI”, en http://www.agroeco.org

6. Aldabe, L. (1999): “El proceso tecnológico en la agricultura y agroindustria uruguaya”. La producción de Hortalizas”, Curso de Ciencias Sociales III, Facultad de Agronomía, UdelaR, Montevideo, en http://www.rau.edu.uy

7. Alonso, J.; Pérez Arrarte, C. y Pereyra, S. (1983): La Economía de la carne vacuna y política neoliberal, Montevideo, Hemisferio sur. [ Links ]

8. Alonso, J. (1984): El agro uruguayo: pasado y futuro, Montevideo, La Banda Oriental. [ Links ]

9. Araujo, O. (1892): Geografía Nacional. Física, Política y Corográfica, Imp. De Dornachele y Reyes, Montevideo. [ Links ]

10. Barrán, J. y Nahum, B. (1967): Historia Rural del Uruguay Moderno, T. I y Apéndice Documental, Montevideo, La Banda Oriental. [ Links ]

11. Barrán, J. y Nahum, B. (1978): Historia Rural del Uruguay Moderno, T VII: Agricultura, crédito y transporte bajo Batlle 1905-1914, Montevideo, Ediciones La Banda Oriental. [ Links ]

12. Caporal, F.; Costabeber, J. y Paulus, G. (2006): “Agroecología: Matriz Disciplinar ou novo paradigma para o desenvolvimiento rural sustentable”, en Extensión: reflexiones para la intervención en el medio urbano y rural, Facultad de Agronomía, Montevideo, UdelaR.

13. Cayssials, R. y Álvarez, C. (1983): “Interpretación Agronómica de la Carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay”, Boletín Técnico, Nº 9, Montevideo, Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Dirección de Suelos y Fertilizantes.

14. Cayssials, R.; Errea, E. y Panario, D. (1987): “Perfil de la República Oriental del Uruguay y el estilo de desarrollo, el ambiente y los recursos naturales”, Coord. Panario, D.,en Patrimonio natural y las evaluaciones del desarrollo, Buenos Aires, Carrolla SCA.

15. Cayssials, R. (2005): “Microcuencas Desarrollo rural con enfoque ambiental y territorial y reforma agraria en Uruguay”, en Colonización y Reforma Agraria, 2da. edición, Montevideo.

16. Della Santa, A. y Curutchet, M. (2007): Demanda nutricional de la población uruguaya en el rubro hortícola para alcanzar una dieta balanceada, Montevideo, Escuela de Nutrición y Dietética, UdelaR. [ Links ]

17. Díaz, I. (2008): “La Dimensión espacial en la soberanía alimentaria. La horticultura en Uruguay (La Macana Florida.Un estudio de caso)”, tesis, Montevideo, UdelaR.

18. Fernández, N. (2007): Carta de Suelos y de Erosión de Suelos de la Macana, a escala 1:10.000, Montevideo, Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio, Facultad de Ciencias, UdelaR. [ Links ]

19. Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria (2001): Declaración final del foro mundial sobre soberanía alimentaria, La Habana. [ Links ]

20. Guzman Casado, G.; González de Molina, M.; Sevilla Guzmán, E. (2000): Introducción a la agroecología como desarrollo rural sostenible, Madrid, Mundi Prensa. [ Links ]

21. INE (2004): “Censo de Población año 2004 Fase I. Montevideo”, en http://www.ine.gub.uy

22. Martí Sanz, N. (2005): “La multidimensionalidad de los sistemas locales de alimentación en los andes peruanos: Los chalayplasa del Valle de Lares (Cusco)”, tesis doctoral en Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma de Barcelona.

23. MAP-DSF (1976): Carta de reconocimiento de suelos del Uruguay y leyenda explicativa, T. I, II y III, Montevideo. [ Links ]

24. MGAP-DIEA (1999): “La Horticultura en el Uruguay. Primera Caracterización de la

Región Sur - Año 1998/1999”, en http://www.mgap.gub.uy/diea

25. MGAP-DIEA(2000): “Censo General Agropecuario año 2000”, en http://www.mgap.gub.uy/diea

26. MGAP-DIEA(2006): “Encuestas Hortícolas Litoral Norte año 2006”, en http://www.mgap.gub.uy/diea

27. MGAP-DIEA(2007): “Encuestas Hortícolas Sur y Norte año 2002/2003; Año 2004, y Año 2005”, en http://www.mgap.gub.uy/diea

28. MGAP-DIGEGRA (2007): “Coeficientes y Costos Hortícolas. Ing. Agr. Díaz. Eduardo”, en http://www.mgap.gub.uy

29. MGAP-OPYPA (2009): “Informe de coyuntura - Junio de 2008”, Montevideo, en http://www.mgap.gub.uy/opypa

30. MGAP-RENARE (1994): “Grupos de Suelos. Índices de Suelos”, Montevideo.

31. Moreira, A. (1988): “Hacia un nuevo papel de los municipios”, en Cuadernos CLAEH, N° 45-46, Montevideo.

32. Molinero, F. (1990): Los espacios rurales. Agricultura y sociedad en el mundo, Barcelona, Ariel. [ Links ]

33. Nahum, B. (1990): Manual de Historia del Uruguay, T. II, Montevideo, Ediciones de La Banda Oriental. [ Links ]

34. Panario, D.; Achkar, M. y Aicardi, P. (2000): “Sector Agropecuario. Diagnóstico y escenarios sustentables”, en Uruguay Sustentable. Una Propuesta Ciudadana.Programa Uruguay Sustentable. Red de Ecología Social Amigos de la Tierra, Montevideo, REDES-AT.

35. Pérez Arrarte, C. y Alonso, J. (1998): “¿Cuál es el espacio para el desarrollo local y regional? Hipótesis para el caso uruguayo”, en Cuadernos CLAEH, N° 45-46, Montevideo.

36. Pillet, F. y Plaza, J. (2003): El Enfoque Territorial del Desarrollo Rural como Base de la Ordenación del Territorio, Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, Serie Geográfica, Nº 11. [ Links ]

37. Piñeiro, D. (2001): “Población y trabajadores rurales en el contexto de transformaciones agrarias”, en Norma Giarracca (comp.), ¿Una nueva ruralidad en América Latina?,Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

38. Santos, M. (1993): “Los espacios de la globalización”, en Anales de la Geografía de la Universidad Complutense, Nº 13, Madrid,Ed. Complutense.

39. Santos, M. (1996): Técnica, Espaço, Tempo. Globalizaçao e meio técnico-científico informacional, Sao Paulo, HUCITEC. [ Links ]

40. Santos, M. (2000): La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción, Barcelona, Ariel. [ Links ]

41. Sejenovich, H. (2006): Economía y medio ambiente, Buenos Aires. [ Links ]

42. Sejenovich, H. y Panario, D. (1998): Hacia otro desarrollo. Una perspectiva ambiental, Montevideo, Nordan. [ Links ]

43. Via Campesina (2003): “¿Qué es la soberanía alimentaria?”, en http://www.via-campesina.org