La Puna nunca a [sic] concedido directa ni indirectamente sus poderes a Jujuy para que delibere por su suerte (…) también la puna tiene cabildo legítimo en cada curato que lo represente; sí de naturaleza porque su compresión toda es de esta clase. 18281.

El cabildo indígena constituye el objeto de referencia del epígrafe, y los indígenas de la Puna jujeña, sus emisores. El texto fue producido en el contexto de la emergencia de las provincias como nuevas entidades políticas en el espacio rioplatense a partir de 1820. Se trata pues de los tramos iniciales del denominado “momento provincial” -1820-1880- (Paz, 2021) durante el cual, entre otras materias, fue necesario construir una base de legitimidad de los gobiernos que pretendían representaciones de carácter provincial mediante aceitados regímenes electorales que expresaran de algún modo la voluntad de la soberanía popular, a la vez que montar un equipamiento institucional viable sobre una territorialidad también reorganizada a los fines de sostener la gobernabilidad. Este artículo trata de ese escenario y considera, principalmente, las actuaciones protagonizadas por los “sujetos políticos indígenas” del territorio de Puna en Jujuy.

Hay una base de consenso para definir el año 1820 como una “divisoria de agua” en la historia independiente rioplatense. Con él se termina una etapa de la guerra, la iniciada con las expediciones que la Junta Gubernativa de Buenos Aires (1810) envió al interior del territorio para asegurar la revolución (con algunas prolongaciones regionales hasta 1821 y 1825), y finaliza el ciclo dirigido por un gobierno centralizado en Buenos Aires, que había tomado el nombre de Directorio desde 1814. Con la desintegración de ese espacio político unificado y asentado en el aparato administrativo de las intendencias borbónicas de finales del siglo XVIII comienzan a formatearse las provincias. Las mismas delinearon una espacialidad derivada de la soberanía de los “pueblos”, dentro de los márgenes de la jurisdicción ordinaria de las ciudades, al promulgar cartas constitucionales que reconocían para el ejercicio legislativo el funcionamiento de Salas de Representantes y en la función ejecutiva a los gobernadores. En ambos casos eran representantes políticos de una ciudadanía con igualdad de derechos y obligaciones que tenían la facultad de elegirlos y renovarlos periódicamente.

El desarrollo de este proceso en la provincia de Salta, que fue la entidad administrativa en cuyos despachos de gobierno circuló el escrito antes copiado, tuvo significativas particularidades en relación a la forma y dinámica en que se constituyeron otras “Repúblicas Provinciales” rioplatenses (Chiaramonte, 1997; Ternavasio, 2013; Agüero, 2019; Tío Vallejo, 2009)2. En efecto, este caso no se ajustó a la correspondencia de la jurisdicción de una ciudad con el entorno de la provincia, sino que la misma abarcó varias ciudades: Salta, como la capital, Jujuy, Orán y Tarija como subalternas. Tal peculiaridad fue la razón de persistentes luchas jurisdiccionales puestas de manifiesto a la hora de elevar representaciones provinciales y en los seguidos fracasos por lograr la uniformidad fiscal en torno a un solo centro de recaudación, en detrimento de las otrora potestades de los cabildos (Verdo, 2019). También se presenta como una excepcionalidad la perdurabilidad del cabildo de Jujuy, hasta 1837, a diferencia del propio de Salta (abolido en 1825) y de otras ciudades (Baldivieso, 2017). En consecuencia, Jujuy mantuvo una “subordinación negociada” con Salta durante toda la década de 1820 y hasta el año 1834 (Paz, 2016) con profundas prerrogativas reconocidas a su cabildo, como la representación propia al Congreso Constituyente de 1824 -desdoblada de la que envió la capital de la provincia- (Marchionni, 2008) y el reintegro del ramo municipal de la sisa (Conti, 2018). A estas negociaciones debe agregarse la recuperación de la Puna a la jurisdicción del cabildo jujeño, siendo este uno de los distritos más importantes desde el punto de vista demográfico (Fandos, 2022). Efectivamente, este territorio había sido inhibido del dominio jujeño con la creación del sistema de intendencias y de subdelegaciones borbónicas desde 1784, cuando fue transferido a Salta por ser la ciudad capital de esa intendencia (Paz, 2004), luego fue definitivamente añadido a Jujuy en la década de 1820.

En la complejidad de este proceso también trascendió la voz y la postura de los numerosos pobladores indígenas que habitaban la Puna, emisores del mensaje de 1828 plasmado en el epígrafe. Precisamente, el objeto de indagación y análisis del estudio es el “sujeto político indígena” de esta región, quien era parte del sistema colonial desde el siglo XVII. Hablar del indígena como sujeto político en el siglo XIX constituye una premisa historiográfica que afirma la participación de estos sectores en el nuevo orden político. Es decir, se trata de reconocer en ellos un conjunto de actores que en el transcurso de la mutación de su condición de súbdito de la “República de Indios” a la de ciudadano de la “Nación” ofrecieron respuestas propias y variadas como parte de las nuevas comunidades políticas, al incorporar prácticas, reglas de juego y lenguajes propios de la época (Quijada, 2006). Entonces, frente a una visión dominante por mucho tiempo de “vacío político” de los sectores indígenas la nueva producción la “ha puesto de cabeza” al demostrar que la experiencia republicana no sustrajo su capacidad política, la cual puede rastrearse y volverse observable a partir de redefinir ese campo y examinarse desde las escalas locales (Walker, 1997, p. 2).

Al prestar atención a definiciones más amplias de la política y reducir las escalas de indagación se propone centrar el análisis en la coyuntura abierta del “año XX” en el espacio rioplatense. En ese entorno, delimitado a la jurisdicción de la ciudad Jujuy como parte de la Provincia de Salta, se analiza la postura autonómica que introdujeron las autoridades étnicas locales en un conflicto por la nominación del Subdelegado de la Puna, entre 1826 y 1828, denominado en la documentación de la época como el intento de “separación de la Puna” y seguimos las pistas de las primeras elecciones de distintos representantes practicadas en la Puna (en 1826). En definitiva, se analiza la participación y representación de estos actores en las comunidades políticas surgentes y responder a preguntas básicas: cómo intervinieron, con qué significados, limitaciones y alcances. Las bases documentales proceden de las secciones de gobierno de los archivos históricos de la provincia de Jujuy y de Salta.

Se considera que algunos de los aportes que se ofrecen en este trabajo modifican substancialmente una de las imágenes predominantes trazadas hace ya alguno años en una clásica obra de referencia como la de Guillermo Madrazo (1982). El autor sostiene que en las tierras altas de Jujuy las sociedades indígenas fueron desarticuladas a partir de la Revolución por la Independencia y durante el siglo XIX, provocando una situación de marginalidad y desubicación de esos sujetos en el nuevo sistema político emergente. Así, entiende que imperando un cuadro general de desestructuración del “modo productivo de comunidad” y de descomposición de la sociedad étnica en la región, la incipiente organicidad republicana devino en un “mecanismo de reemplazo” de las propias autoridades coloniales, y que todo este relevo institucional “no significó la integración de los indígenas a la sociedad nacional” (Madrazo, 1892, p. 149). Por el contrario, recientemente se ha puesto en la agenda y comparación el derrotero de las poblaciones indígenas del antiguo Tucumán, incluidos los del espacio jujeño, en los comienzos del orden republicano, asegurando que a consecuencia del proceso revolucionario la condición de indio colonial como súbdito real se suprimió al extenderse el derecho de sufragio a toda la población masculina, fundiéndose las diferencias étnicas a través de la categoría homogeneizante de ciudadano. A su vez, la mayor parte de los antiguos indios coloniales se incorporaron a los estratos más bajos de las jerarquías sociales, sin que ello implicara la disolución de las comunidades ni de sus autoridades (Sica, Ratto y de Jong, 2021, p. 43).

¿Qué es la Puna? Definiciones históricas de una territorialidad indígena

Altura donde el tiempo parece detenerse entre llanuras y valles (…). Sol intenso, viento helado; plantas, animales y bacterias que para sobrevivir han desarrollado formas de vida y asociaciones únicas. Comunidades criollas e indígenas, empresas mineras, turistas, montañistas (…). Uno de los sitios más tempranos de asentamiento humano en América de Sur (...). Fronteras que separan Argentina, Chile y Bolivia (…) Una de las primeras regiones más “desarrolladas” del pasado; una de las más marginales del presente (…). Suelo desnudo y erosión, que desnuda fósiles de millones de años y minerales valiosos (…) Volcanes (los más altos del mundo), salares enormes, lagunas azules y verdes, puestos (…). Todo eso es la Puna (Grau; Babot; Izquierdo y Grau, 2018, p. 9).

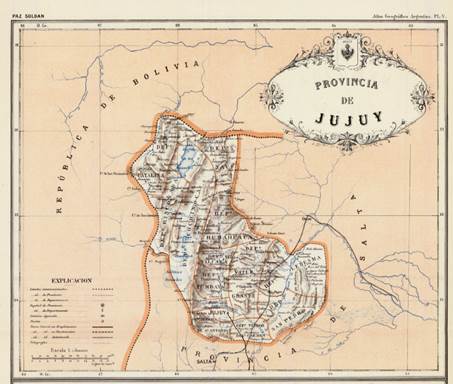

En la zona central de la principal cadena montañosa de Sudamérica, la cordillera de los Andes, la superficie se ensancha y conforma una gran meseta de altura conocida como altiplano. Allí se ubica la Puna argentina (Figura 1), entre los 22° y 27° de latitud sur, abarcando las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca y con una altura de base promedio de 3.500 msnm. En Jujuy la región se extiende sobre los actuales departamentos de Susques, Yavi, Santa Catalina, Cochinoca y Rinconada, con una superficie de 29.600 Km2 significa más del 50% del territorio provincial. Esta meseta de altura presenta bajas temperaturas, alta amplitud térmica diaria, baja densidad del aire, alta radiación, y un clima semiárido, escasas precipitaciones durante la mayor parte del año, salvo en verano.

Aclaración: No figura Susques. Hasta 1943 fue el Territorio Nacional de los Andes, luego se reconoció con ese nombre como departamento de Jujuy.

Figura 1 Mapa de Provincia de Jujuy, siglo XIX. Fuente: Paz Soldano (1888)

En ese espacio, dada la existencia de recursos mineros y la numerosa población indígena allí asentada, se constituyó un territorio pretendido por diversos centros de poder desde los primeros pasos dados por los conquistadores españoles en el siglo XVI. Desde temprano ejercieron dominio en los territorios de la Puna encomenderos y mineros avecindados en la Ciudad de La Plata (sede de la Audiencia de Charcas) y también hubo disensiones desplegadas desde la Ciudad de Salta tras su fundación en 1582. Siendo parte de la Gobernación del Tucumán, en esa disputa luego se añadió la ciudad de Jujuy en 1593, cuyos vecinos también compitieron con los de Charcas y Salta por las tierras, minerales y la población de la Puna. Esto generó un juego de intereses controversiales que persistieron en el tiempo, por la presencia de hacendados y encomenderos y mineros foráneos a la vecindad comprendida en la ciudad Jujuy, propietarios de tierras cedidas en mercedes desde distintos centros y con derechos superpuestos (Sica, 2019, pp. 80-84). A la postre, la Puna, situada a gran distancia de las ciudades de cabecera configuró en los hechos un entorno suficientemente “díscolo”.

En ese escenario el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica quedó conformado, para el siglo XVIII, por cuatro curatos y sus anejos: el de Santa Catalina (Tafna); el de Yavi (Acoyte y Cerrillos); el de Cochinoca (Casabindo) y el de Rinconada (Río San Juna). La presencia de los curas párrocos en cada parroquia aseguraba el desempeño de funciones administrativas por el registro de nacimiento, muertes y/o defunción y también la vigilia de la vida de los fieles.

En el radio de estas parroquias se formaron poblados con distintos orígenes. Los únicos establecidos en la Puna que tuvieron el carácter de pueblos de indios y reducción fueron Santa Ana de Casabindo y Nuestra Señora de la Candelaria de Cochinoca, por cuya condición accedieron al beneficio de poseer sus propias tierras comunales. En 1654 estos grupos indígenas fueron encomendados a Pablo Bernández de Ovando, un sujeto oriundo de Tarija que consolidó un importante patrimonio territorial, ampliado luego por su por su yerno Campero y Herrera3. En dominio de esta familia la encomienda perduró hasta comienzos del siglo XIX. Se desconoce el momento y la forma en que, ya a partir del siglo XIX, los encomenderos ligados al Marquesado de Tojo arrogaron derechos de propiedad sobre las tierras de comunidad, suscitando que los indígenas pasaran a ser simples arrendatarios4. Con otro origen emergieron los pueblos de Yavi, San José de Rinconada y Santa Catalina que estaban emplazados, cada uno, en el predio de importantes haciendas. Así, del asiento de minas nacieron el Pueblo y Parroquia de la Rinconada de Oro y el de Santa Catalina. A partir de la explotación minera se fueron montando estos núcleos de población en los que residían españoles y mestizos que desempeñaban distintas funciones, se dedicaban a la explotación minera y/o eran dueños de pulperías, pero también había una notoria presencia de indígenas que se diferenciaban de los pueblos de Casabindo y Cochinoca en que no tenían tierras propias, arrendaban fracciones o campos abiertos de pastaje a los dueños de las tierras y formaban la clase de “forasteros”. En cuanto a Yavi se conoce que se formó como curato independiente en 1773, se asocia su conformación de pueblo con el devenir del casco de la hacienda homónima, propiedad de la casa del Marquesado de Tojo, donde se encontraba su residencia y habitaban indígenas en calidad de arrendatarios, a la vez que los de la encomienda de Casabindo y Cochinoca eran movilizados periódicamente como mano de obra.

Además de la propiedad comunal de Casabindo y Cochinoca, había un puñado de haciendas surgidas de las mercedes de tierras, que daban cabida a la presencia de poderosos actores: los propietarios. El control de los ricos territorios de los que disponían los pueblos indios de Casabindo y Cochinoca así como el despliegue de diversas actividades vinculadas a los mercados fue un factor esencial para que el tributo indígena de la región se completara mayormente en especie y/o moneda, a diferencia de los que sucedía en otras partes de la Gobernación de Tucumán donde se había afirmado la encomienda de servicios (Sica, 2019, pp. 381-386).

El montaje institucional de la Puna durante la etapa colonial, que no permaneció estático, puede resumirse, en primer lugar, en la presencia de las autoridades civiles y eclesiásticas. Además de los curas de cada parroquia, integraban este conjunto para la administración de la justicia el alcalde mayor de mina y el Teniente Gobernador de la Puna (creado en 1620), nombrado desde el centro de la gobernación del Tucumán pero vinculado al cabildo de Jujuy, corporación ante la cual prestaban juramento (Estruch, 2014). En segundo lugar, estaban las autoridades étnicas, propias del gobierno de la población indígena. Así, en los pueblos de indios de Casabindo y Cochinoca se desempeñaron el cacique gobernador y el cabildo indígena desde el siglo XVII (Sica, 2019, pp. 327-357).

En el siglo XVIII, con la implementación de las Reformas Borbónicas la Puna quedó integrada al Virreinato del Río de La Plata y a la Intendencia de Salta del Tucumán, con capital en la ciudad de Salta. La reorganización borbónica incidió directamente en la región con las reformas en el tributo indígena y la creación de los subdelegados como nueva autoridad.

En cuanto al primer aspecto, la política reformista fiscal de los Borbones extendió la obligación del pago del tributo, que hasta entonces recaía en los indígenas originarios ligados a las reducciones y con tierras comunales, a todos los grupos indígenas, incluso los que no tenían tierras propias y se categorizaban como forasteros. La conformación de este grupo se explica por los fuertes movimientos de la población indígena durante toda la etapa colonial y el abandono de los primarios pueblos de reducción a los que pertenecían. Estudios especializados constatan su creciente e importante presencia en la Puna jujeña, uno de los puntos de mayor recepción de población indígena forastera, por lo general, establecida en las parroquias de la zona minera de Rinconada y Santa Catalina, en las haciendas de la zona en calidad de arrendatarios y también los pueblos de indios de Casabindo y Cochinoca. Los seguimientos de los registros parroquiales muestran cómo luego de pasadas varias generaciones de instalación de esos grupos, los forasteros también comenzaron a reconocerse como “naturales” del lugar, además de pasar a ser tributarios con la reforma fiscal del siglo XVIII (Castro Olañeta y Palomeque, 2016. Sica, 2019. Pp. 285- 305).

Con estas transformaciones, según datos de 1778, se constata que en la Puna vivía el 60% de la población total del territorio sujeto al cabildo de Jujuy, de los cuales el 85% eran indígenas tributarios. Una derivación importante de la incorporación de los indígenas forasteros al universo de tributarios fue la emergencia de los llamados caciques cobradores de foráneos, encargados de empadronarlos y cobrarles los tributos. En principio este oficio recaía entre los propios forasteros y eran nombrados por las autoridades y removidos por estas, de tal suerte que a diferencia de los caciques de linaje de los antiguos pueblos de indios no eran hereditarios (Sica, 2019, p. 351).

Con las Reformas Borbónicas se crea el cargo de Subdelegado de la Puna (1782) por corresponder esta región a casos de una cabecera de partido, con antecedentes de corregidores y/o tenientes de gobernadores y con pueblos de indios, con competencia en las cuatro causas (hacienda y guerra, justicia -en primera instancia- y policía y control, regulación y justicia en materia minera). Eran funcionarios reales, elegidos y nombrados por el Intendente Gobernador, inicialmente no percibían un salario presupuestado sino que tenían parte en los impuestos recaudados, incluido el cobro del tributo indígena. Los estudios existentes sobre el desempeño de las primeras figuras que asumieron esta magistratura dan cuenta de los sostenidos pleitos librados entre estas autoridades regias y el cabildo de Jujuy que veía solapada su preminencia y prerrogativas (Gil Montero, 2004, pp. 110-113; Aramendi, 2017). Lo que ellos indican es un largo “historial separatista” de la Puna, que quedó agravado con la creación de la subdelegatura borbónica porque de esa manera “el cabildo de Jujuy perdió su lucha jurisdiccional y con ella su histórica pelea por la mano de obra puneña y por el control sobre el rescate de oro y abastecimiento de los trabajos auríferos de la zona” (Becerra y Estruch, 2016, pp. 76).

Es claro que la endeble potestad de la corporación capitalina jujeña históricamente en pugna con los poderosos propietarios y encomenderos de la Puna, muchas veces alineados con las autoridades regias locales, menguó considerablemente al término del siglo XVIII como consecuencia de la conformación de la Intendencia de Salta del Tucumán, con capital en la ciudad de Salta. Así, Jujuy perdió su jurisdicción sobre la Puna con la presencia de los subdelegados, además de la recaudación y administración de la Sisa y la comandancia y reclutamiento de las milicias de fronteras (Paz, 2004). Trascurrido el proceso revolucionario de la década de 1810, irrumpiendo en el escenario de la vieja disputa los ciudadanos indígenas de la Puna, estas prerrogativas recién fueron recuperadas por Jujuy en la década de 1820.

También la Puna tiene cabildo legítimo que lo represente. La controversia por la nominación del Subdelegado

El territorio de la Puna jujeña al cierre de la primera década revolucionaria quedó inmerso en la comprensión y red institucional de la provincia de Salta entre 1821 y 1834. Desde 1814 en que fueron reorganizadas las antiguas intendencias borbónicas del virreinato del Río de La Plata, la de Salta se conformó por cuatro ciudades: la propia Salta (capital), Jujuy, Orán y Tarija y sus respectivas áreas de campaña. Jujuy comprendía entonces su ciudad y los curatos de Río Negro (Frontera Este), Cochinoca, Cerrillos (o Yavi), Santa Catalina, Rinconada (Puna), y Humahuaca y Tumbaya (Quebrada), demarcaciones que se mantuvieron durante la primera mitad del siglo XIX. A partir del proceso abierto con la caída del Directorio en 1820 y la configuración paulatina de las provincias independientes, la provincia de Salta, inicialmente y durante toda la década de 1820, conservó la circunscripción establecida en 1814.

Durante la primera década revolucionaria paulatinamente emergieron los conflictos entre el cabildo de Jujuy y las autoridades de la Intendencia con sede Salta. Los planteos de la ciudad subalterna se plasmaron en los reclamos por la independencia política y financiera de Jujuy emitidos por Juan Ignacio Gorriti en la Junta Grande (1810-1811). Con la presencia y el desarrollo a flor de piel de la Guerra de Independencia en suelo jujeño, a partir de 1815 y hasta 1820, las desavenencias de un sector de los capitulares de Jujuy se canalizaron por su oposición al Gobernador Intendente Martín Miguel de Güemes (Conti, 2006, pp.112- 116)5.

Las urgencias de la guerra postergaron por más de diez años la concreción -no así su expresión- de las prerrogativas reclamadas por el cabildo de Jujuy que dieron base a la plataforma de lucha por alcanzar la independencia de Salta. Una de ellas fue la devolución del ramo de la sisa al Ayuntamiento, como también la participación en los derechos de alcabala de los efectos vendidos en su territorio. Esto, debido a que las Reformas Borbónicas habían trasladado de la caja de Jujuy a la principal de Salta el ingreso procedente de los curatos de la Puna y retirado a la primera el manejo de la caja de la sisa (Conti, 2018). Finalizada la guerra de la independencia y trazado el proceso de organización de la Provincia de Salta el asunto resurgió con fuerza. Así, en la Sala de Representantes, como ámbito de negociación “intra- élites” de los intereses de los grupos dominantes de Jujuy y de Salta, se resolvió la devolución de los derechos municipales al Cabildo de Jujuy (Conti, 2018).

La implementación del cobro de los derechos reconocidos a “la hacienda de la ciudad” de Jujuy en la década de 1820 trajo al debate, paralelamente, el alcance de esa jurisdicción para recaudar derechos fiscales en la Puna. Así, fue primero en la arena de la reparación fiscal que Jujuy rescató su potestad sobre ese espacio geográfico. La situación se desplegó cuando el rematador del ramo de la sisa, Feliz de Echeverría, de hecho, no pudo hacer efectiva la recaudación en la Puna, motivando el reclamo correspondiente desde Jujuy a Salta para que se reconociesen los derechos que desde “tiempo inmemorial” tenía la caja jujeña sobre el área puneña. Esta diligencia resultó, finalmente, favorable para el cabildo de Jujuy a quien se le reconoció su jurisdicción en esta materia en aquel distrito6.

También en la década de 1820 la jurisdicción de Jujuy saldó favorablemente la puja librada en torno a la nominación de los Subdelegados de la Puna, candente desde su implementación en 1784 con el reordenamiento borbónico. Como en el asunto de las rentas fiscales, este resultado también fue producto de las negociaciones libradas entre los representantes del cuerpo legislativo provincial, concursadas por salteños y jujeños. Efectivamente, durante la crisis política desatada a comienzo de 1827, el Gobernador de Salta Juan Antonio Álvarez de Arenales dimitió luego de enfrentarse con el bando opositor y en su reemplazo la Junta de Representante de la Provincia nombró a José Ignacio Gorriti7. En tal suceso Jujuy condicionó su apoyo al nuevo gobierno a la aceptación de que el cuerpo Municipal fuese mantenido en el goce de sus prerrogativas, entre ellas la de proponer subdelegado para el departamento de la Puna (Fandos, 2022). Estas decisiones y definiciones jurisdiccionales acordadas entonces en las altas esferas del poder salto-jujeño emergieron en la agenda pública como consecuencia de las voces de los vecinos de la Puna que se hicieron oír entonces, requiriendo el reconocimiento de competencias propias para elegir a los subdelegados.

En el año 1826 los “caciques gobernadores” de los curatos de la Puna, en nombre de “sus comunidades” y demás vecinos, hicieron una presentación oficial dirigida al Gobernador y Capitán General de la Provincia de Salta, para cuestionar la legítima injerencia del Cabildo de la Ciudad de Jujuy en la selección y designación del subdelegado de Puna8. A partir de entonces se desató una puja entre las autoridades locales y el gobierno de la capital jujeña acerca de la competencia y la jurisdicción de esa figura política. El conflicto convergió en un intento de separación de la Puna finalizado en 1828, como dijimos, a favor del Cabildo de Jujuy.

Hemos planteado ya los antecedentes de las controversias jurisdiccionales por el territorio de la Puna presentes desde muy temprana la etapa colonial, agudizadas con las Reformas Borbónicas del Siglo XVIII. Pero ahora cobraba otra dimensión al entrar en el escenario de la disputa los propios pobladores indígenas de la región9. Todo su accionar quedó plasmado en dos peticiones presentadas al Gobierno de Salta, una en 1826 y la otra en 1828.

Quienes encabezan y firman las peticiones son los “caciques gobernadores” y “gobernador de naturales” y sus segundos, reproduciendo un cuadro de autoridades que ya estaba presente a fines del siglo XVIII. Si bien no podemos decir mucho más que la continuidad y presencia de ellos en la década de 182010, es importante rescatar lo que se conoce sobre funciones previas. Sica (2020) señala que estas figuras de gobierno étnico y local fueron registradas en la primera revisita borbónica realizada en Jujuy por el juez Joseph Medeiro en 1785-1786. A los caciques competía la tarea de confeccionar listas de tributarios y ejecutar sus cobros así como velar por los intereses de los sectores indígenas en causas de abusos o pleitos sobre tierras. Como los antiguos caciques de linajes de los pueblos de indios, conservaban el mandato del uso de la palabra y el derecho de peticionar en beneficio del común. Esa costumbre, seguramente, es la que servía como base de legitimidad para que estas figuras dirigieran y gestionaran facultades ciertamente inéditas en el siglo XIX como la selección de los subdelegados. Para entonces, siguiendo esa tradición de poner a la cabeza de las presentaciones a estos representantes se sumó la apelación a los “primigenios derechos del hombre” y “el goce de estos derechos y prerrogativas, que por el gobierno liberal y sus sabias leyes les está concedido a todos los pueblos para nombrar, elegir o proponer sus gobernantes”11.

La acción emprendida en la Puna se desató a propósito de la muerte del Subdelegado en ejercicio, Manuel Francisco Basterra (primer subdelegado provisto por nombramiento de Jujuy), siendo asumida en forma interina por Francisco de la Cuesta, al mismo momento que el cabildo jujeño tomaba cartas en el asunto para solucionar la vacancia del cargo. Como resultado de esa gestión resultó elegido y nombrado Fermín de la Quintana12. Pero, además, la experiencia de gobierno de esta primera jefatura de la Puna propuesta por el cabildo de Jujuy estuvo atravesada por el pleito de la sal, que comprometió directamente los derechos comunales de antaño de los indígenas sobre ese vital recurso y en cuyo desenlace fue denunciada su inoperancia13.

El primer petitorio de 1826 alegaba que con anterioridad a las Guerras de Independencia en la elección de los subdelegados entendían los gobiernos con sede en Salta y sus gobernantes y desconocía tácitamente cualquier otra jurisdicción, ya que sostenía: “nosotros nunca emos (sic) creido allarnos (sic) a pupilaje y representación a la firme y expontanea (sic) voluntad de la Ciudad de Jujuy14. En él se tomaba nota de las disposiciones establecidas en el Reglamento Provisorio de 1817 en lo atinente la posibilidad del establecimiento de nuevos ayuntamientos15. Así, si era el caso el de los curatos de la Puna de no contar con las condiciones para la formación de una Ayuntamiento, por su “minoridad y pequeñez en numero [sic] no nos permite entrar en el rol de representarnos directamente en los actos Electivos y populares”, solicitaban al menos se les otorgue la facultad de hacer la propuestas de los sujetos para desempeñarse en ese cargo.

La nueva presentación, de 1828, reitera el pedido de que la nominación del subdelegado recaiga en los ciudadanos de la Puna. El documento que constata el inicio de esta gestión lamentablemente se encuentra trunco; de todos modos permite hacer importantes inferencias de las legalidades puestas en juego de parte de las comunidades de la Puna16. En el texto se introduce como retórica de legitimación la noción de ciertas prácticas, avaladas en la costumbre, establecidas al momento de la creación de la sub-delegatura y mantenidas hasta el año 1825, por las cuales se dictamina que las propuestas y absolutos nombramientos de estos funcionarios se hicieron siempre en la Capital de Salta.

La siguiente base de argumentación que apuntala la petición invoca instituciones concretas. Así, se pone en tela de juicio la representación política emanada de los cabildos, por una parte, y, por otra, al mismo tiempo, se defienden las prerrogativas que les confiere en la materia la preexistencia del cabildo indígena. En alusión a la ley de abolición de los cabildos, sancionada en Salta el 15 de febrero de 1825, se cuestiona abiertamente la continuidad de tal órgano corporativo en la ciudad de Jujuy, subrayado como excepcional en toda la “República” y por ello “para nosotros esta autoridad por ahora y después es desconocida”. Pero, además, ajustándose a los preceptos contenidos en el Reglamento Provisorio Nacional de 1817, por el cual se sobreentiende que los subdelegados deben ser nombrados por las municipalidades y privativos de ellas, declaman que “también la Puna tiene cabildo legítimo en cada curato que lo represente”, y destacan que se trata de una corporación de los “naturales”, en alusión a la composición étnica de esa “clase”, es decir, de indígenas.

De origen colonial, en la Gobernación del Tucumán los Cabildos Indígenas fueron contemplados en las Ordenanzas de Alfaro de 1612, como parte de un proceso tendiente a poner en “policía” y sostener la autonomía de los pueblos ante los avasallamientos de los encomenderos. Sus funciones principales eran ejercer el gobierno del pueblo y la jurisdicción civil para causas menores y se componía de un determinado número de alcaldes y regidores, dependiendo del tamaño de las encomiendas. Los recambios de esas figuras se hacían por la elección de los miembros salientes. Se sabe que en la jurisdicción de Jujuy hubo una fuerte presencia de los cabildos indígenas en los pueblos de indios y en otros situados en las haciendas de los encomenderos. Un rasgo peculiar para el caso, en función de otras experiencias andinas que se destacan por su rol “democratizador”, fue que no obraron como contrapeso del poder de los caciques, por el contario, sus integrantes estaban emparentados y conformaron un bloque de poder conjunto frente a ciertos pleitos y peticiones (Sica, 2019, p. 327-331).

Las instituciones coloniales que involucraban a los indígenas fueron abolidas en el Río de La Plata entre 1811 y 1813, tales como la mita, el tributo, los servicios personales y se los reconoció en igualdad de derechos; a la vez que fueron legalmente considerados ciudadanos, pero no hubo resoluciones de conjunto para todo el espacio virreinal. De manera que se prolongaron en cada jurisdicción prácticas ligadas a esas instituciones, el uso y derechos sobre tierras comunales o, como notamos con este estudio, la continuidad de funcionamiento de las autoridades étnicas coloniales.

En definitiva, las autoridades de Jujuy interpretaron la petición hecha por los “caciques gobernadores” como un claro intento de separación del territorio de la Puna. Se ordenó una investigación sumaria que recogió el testimonio de cinco “caciques gobernadores” firmantes del documento, y se neutralizó la fuerza del reclamo de los ciudadanos indígenas y sus pretensiones autonómicas, al atribuir toda la responsabilidad a la “seducción”, “intriga” y “maniobra” de un sujeto: Francisco de la Cuesta17. Aunque los agentes encargados de registrar e informar los hechos buscaban individualizar el delito, responsabilizando y calificando a sujetos concretos, a lo sumo a dos o tres, se deduce del trasfondo de estos mismos relatos que detrás del individuo solía haber más actores participando y compartiendo intereses comunes.

En consecuencia, definitivamente, la Puna no se separó de Jujuy. Por el contrario, Jujuy sostuvo a partir de entonces y hasta la década de 1850 el nombramiento de los subdelegados sobre este territorio clave. Las nominaciones usualmente recayeron en los jefes militares, quienes eran figuras claves de control social y de negociación con las comunidades políticas de esa región.

“Libres y avecindados”. Los ciudadanos de la Puna concurren a las urnas en 1826

El proceso abierto en la década de 1820 en el territorio comprendido en la provincia de Salta estuvo signado por componentes propios. Como sostiene la bibliografía, entre sus particularidades cuenta, primero, la situación política- militar por haber sido vanguardia de la frontera bélica con el Alto Perú y la continuidad de la guerra hasta 1825. En segundo término, por los desafíos que presentó el desmantelamiento del “sistema güemesiano”18. Así, la caída del Directorio, la presencia realista en territorio salteño-jujeño y el despliegue de la oposición al líder, Martín Miguel de Güemes, corrieron casi al mismo tiempo que su muerte, ocurrida en 1821. A partir de allí era preciso imponer todo el peso del orden y el control social en la campaña (Paz, 2008). El asunto se hizo visible en las luchas de facciones políticas que siguieron a la desaparición del personaje (Mata, 2012). En un contexto de disputas por el control político y la presencia -en ocasiones amenazante- de tropas gauchas desmilitarizadas se erigió un poder basado en el sistema representativo. De manera que, según lo sostiene Marchionni (2005), la puesta en práctica de un sistema electoral amplificado fue crucial para la legitimación y de estabilización del nuevo orden.

La incipiente provincia se organizó mediante la conformación de una Junta Provincial, según las reglas electorales impuestas por el Reglamento Provisorio para la Dirección y Administración del Estado de 1817. Es decir, por elección indirecta, a través de asambleas primarias y de base territorial. En ese órgano legislativo Salta introdujo ocho diputados entre la ciudad y la campaña, Jujuy cuatro, sin diferenciación de las áreas rurales, y Orán dos diputados. Su principal cometido fue la elección de un gobernador y la sanción del Reglamento Constitucional en 1821. De esa base institucional surgió, además de la Junta Provincial, una Junta Permanente y la ley de abolición del Cabildo de Salta y el Reglamento de Administración de la Justicia, ambos de 1825. Destacamos que solo quedó suprimido el cabildo de Salta, mientras se reconoció la continuidad de los cabildos de Jujuy (comenzó a llamarse Cuerpo Municipal y subsistió hasta 1837) y de Orán. El andamiaje institucional se completó con la reglamentación sobre elecciones, que quedó configurado por una ley general para las elecciones de representantes del poder legislativo de 1823 y de las autoridades judiciales de 182519.

Según algunos autores, la ley electoral salteña de 1823 replicaba mayormente la forma y contenido de la ley de sufragio porteña de 1821 (Ternavasio, 2002). Esta ley reconocía el principio de “soberanía popular” en sus disposiciones generales al reglamentar la selección de representantes por medio del voto directo e individual, que podía ser ejercido por todos los ciudadanos. En esa categoría se clasificaba a todos los hombres libres nacidos en “las américas españolas o avecindado en algunas de ellas” a partir de los 21 años, quienes podían hacer ejercicio del voto activo. Respecto a las condiciones para ser elegidos pesaba la restricción de 25 años como edad mínima y la posesión de un capital de 2000 pesos o profesión/ ejercicio útil al país. En virtud de estos enunciados notamos que no había limitaciones de carácter étnico, por el contrario, por tratarse de sujetos “libres” nacidos y vecinos las poblaciones indígenas estaban habilitadas para el ejercicio electoral. Por otra parte, un conjunto de artículos reglamentaba los aspectos formales del acto eleccionario, que quedaba fraccionado en dos momentos. Primero, debía conformarse la mesa electoral, mediante la constitución de una asamblea de al menos 40 ciudadanos en la ciudad y 20 en la campaña con un presidente y cuatro escrutadores. Luego de constituidas esas autoridades, se procedía a la votación individual. Marchionni (2005) señala que las principales innovaciones de la ley de 1823 eran la propia definición de ciudadanía, la elección directa, las modificaciones introducidas en la representación territorial porque el número de diputados de cada distrito debía calcularse según un censo de población. Como consecuencia aumentó la representación de los distritos de campaña en proporción a la ciudad -notorio en Jujuy porque fijaba la proporción para los curatos rurales-, y la adopción de mecanismos de disciplinamiento de los votantes al quedar el control en manos de las mesas electorales (Marchionni, 2005).

Si repasamos las votaciones llevadas a cabo en esta jurisdicción entre 1821 y una vez entrado en vigencia la normativa electoral de 1823 observamos que no hubo convocatoria para que participaran los ciudadanos de Puna. Efectivamente, en las elecciones practicadas para renovación de la Junta Provincial de 1823, sin la presencia de este territorio, como aún no se contaba con los datos de población de un censo, se ordenó la elección de tres diputados para Jujuy y uno por cada uno de los siguientes curatos rurales: Tumbaya, Humahuaca, Perico y Río Negro.

Por su parte, el Reglamento de Justicia de 1825 (Figueroa de la Cuesta, 1988) dispuso para las áreas rurales la figura de “Jueces de Partido” en cada una de las parroquias y tenientes en las vice-parroquias, escogidos mediante una combinación de elecciones directas (por la que los ciudadanos de cada distrito elegían cinco electores) e indirectas (los electores nominaban a los funcionarios de justicia). Como principales autoridades constituidas para la esfera local debe notarse la particularidad de la elección “popular” sobre las cuales se fundaba su nombramiento, mucho más si consideramos que en otras provincias que emergieron en el ex virreinato del Río de La Plata este tipo de mando era potestad exclusiva del poder ejecutivo20. Además, aunque solo se logró que funcionara un año, se creó también en 1825 un Juzgado de Primera Instancia de la Puna, elegido con las pautas dadas para los jueces provinciales de partidos21. La medida, que reporta una modalidad propia para el ejercicio de la justicia rural, fue pensada como una vía de solución a la distancia en que quedaban los habitantes de Puna respecto de la administración de justicia brindada por los jueces ordinarios radicados en los centros urbanos22. El problema de las distancias de la Puna respecto de los órganos superiores de justicia fue una problemática constante durante gran parte del siglo XIX (Fandos, 2018).

Bajo estas condiciones electorales, con un gran potencial de inclusión (ya que no preveía condiciones económicas, de linajes, ni étnicas) y amplitud (por la posibilidad de elegir representantes locales y extra-locales), en la documentación encontramos a los pobladores de la Puna ejerciendo el sufragio recién a partir del año 1826. El Cuadro 1 muestra la participación durante las convocatorias para seleccionar jueces de cuarteles de campaña, escoger al Alcalde Ordinario de Primera Instancia de la Puna, y elevación de diputado a integrar la Junta Representativa de la Provincia y de electores para selección de un diputado por Jujuy para Congreso General Constituyente.

Cuadro 1 Elecciones en la Puna, año 1826

| Jurisdicción- Carácter de la Elección | Votan-tes | Ciuda-danos 1839 | N° Candi-datos | Elegidos | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Nómina | % | |||||

| Cochinoca. Dip. C° Nacional (Marzo 1826) | 27 | 278 | 8 | Francisco Placido de la Cuesta | 81 | |

| Santa Catalina. Dip. C° Nacional (Marzo 1826) | 45 | 6 | Pedro Antonio Salazar | 57 | ||

| Rinconada. Dip. C° Nacional (Marzo 1826) | 47 | 272 | 11 | José Domingo Saravia | 36 | |

| Yavi. Dip. C° Nacional (Marzo 1826)* | S/D | 340 | Guillermo Belmonte | |||

| Rinconada. Junta Representativa de la Provincia (Mayo 1826) | 97 | 272 | 18 | Gaspar López | 16 | |

| Cochinoca. Alcaldes de Partido (Junio 1826) | 28 | 278 | 8 | José Gregorio Chuichui | 17,5 | |

| Partido de la Puna. Juez de Primera Instancia (Agosto 1826)**4 | S/D | Pablo Dávalos Mendoza | ||||

Fuente: Elaboración sobre la base de AHJ. Caja Documento, Correspondencia oficial, Jujuy, 11 de noviembre de 1826. AHPS. Fondos de Gobierno, Caja 71, Carpeta 2C, Actas electorales, Rinconada, 1 de agosto de 1826. AHPS. Fondos de Gobierno, Caja 71, Carpeta 2C, Actas electorales, Rinconada, 30 de abril de 1826. AHJ. Caja Documento, año 1826, Correspondencia oficial, Jujuy, 7 de abril de 1826. AHJ. Caja Documento, Año 1826. Correspondencia Oficial, Acta electoral, Yavi, 12 de marzo de 1826. AHJ. Caja Documento, Año 1826, Correspondencia Oficial, Acta, Santa Catalina, 18 de marzo de 1826. AHJ. Caja Documento, Año 1826, Correspondencia Oficial, Acta, Cochinoca, 19 de marzo de 1826. AHJ. Caja Documento, Año 1826, Correspondencia Oficial, Rinconada, 20 de marzo de 1826.

Como se observa en el cuadro 1, el número de sufragantes apenas superó el mínimo establecido de 20 ciudadanos en Cochinoca, mientras que en Santa Catalina y Rinconada se redobló esa base. Del mismo modo, considerando el universo de varones mayores de 21 años en el censo más cercano a estos comicios (1839) y en función de los votantes efectivos en Cochinoca se refleja la menor proporción de esa relación (menos del 10% de los ciudadanos activos intervinieron). Para la elección de electores del diputado por Jujuy al Congreso Nacional en Santa Catalina y Rinconada la proporción de votantes y ciudadanos significó un 17%, aproximadamente. Resulta notoria la participación de un 35% de los ciudadanos de este último departamento para elegir su representante a la Junta Representativa de la Provincia. Un primer testeo de los nombres propios que votaron en todas esas elecciones permite advertir que, por lo general, concurrieron a estas convocatorias los vecinos radicados en los centros poblados de los pueblos cabeceras de cada uno de esos curatos, siendo mucho menos frecuentes los que tenían residencia en las áreas rurales circundantes. Por otro lado, las cifras absolutas sobre las votaciones registradas en la Puna en 1826 resultan notoriamente inferiores a las de otros departamentos de Jujuy, como por ejemplo los 136 vecinos de Tilcara, 134 de Humahuaca y 180 de la ciudad de Jujuy que concurrieron a los comicios para representantes de la Junta Provincial23. De todos modos, los estudios de caso realizados sobre los niveles de las bases electorales en distintos espacios de Hispanoamérica concuerdan en que las proporciones de votantes eran bajas tanto en función de la población total y de los votantes potenciales, la que por lo general se ubicó en un piso del 2% y un techo del 5% (Sábato, 2016)24.

El lugar de reunión siempre era la parroquia y los sujetos partícipes se designan en las actas alternativamente como “ciudadanos del vecindario”, “vecinos y feligreses”, “vecinos” y “ciudadanos”. Pero también se apela a la “congregación de los individuos del cuerpo municipal de naturales y demás ciudadanos”25, dando parte reflexivamente de la actuación y representación en estos actos a instituciones como el cabildo indígena que por alguna razón -que desconocemos- se necesitaba nombrar y distinguir en estos relatos. La condición de analfabetos de muchos queda atestiguada en las sustituciones de firmas y en la habilitación formal del voto “verbal”26.

Otro comportamiento a destacar en estas elecciones es la gran dispersión de candidaturas (por ejemplo en la selección del departamento de Rinconada para diputado de la Junta Provincial se nominaron hasta 18 nombres distintos) y el estrecho margen con el que en su mayoría estos candidatos resultaban victoriosos (como los casos más extremos del diputado por Rinconada a la Junta Provincial, Gaspar López quién ganó con el 16% de los votos, lo mismo que el juez de partido de Cochinoca, José Gregorio Chuichui, con el 17,5%). Estos representantes emanados del ejercicio del voto entre los ciudadanos de la Puna responden a perfiles heterogéneos en cuanto origen, extracción socieconómica, liderazgos. Para este análisis, hemos ampliado el espectro de los sujetos que fueron elegidos una o más veces durante el año 1826 aunque no resultasen ganadores, cuya información está presentada en el cuadro 2 del anexo.

Entre las notas de este análisis nos interesa destacar la suscripción cierta de actores que eran vecinos de los distintos curatos de la Puna, los cuales se visualizan entre los cargos que eran de actuación local; es decir, de los candidatos para ejercer como integrantes de las mesas escrutadoras. Entre ellos se identifican distintas situaciones en la relación a la composición étnica con sujetos “indios”, “mestizo” y “españoles”, según atribuciones contenidas en los registros parroquiales de bautismo o matrimonio de la época. En cualquier caso, la proyección política de los individuos pertenecientes a los grupos indígenas, algunos de ellos reconocidos por desempeñarse como gobernadores de naturales, se reducía el ámbito de la propia comunidad y, sobre todo, en el plano del ejercicio de la justica comarcal -y “ejerciendo en fin actos de jurisdicción que los coloca en la esfera del poder judicial”27. Recordemos que para la ciudadanía pasiva primaban restricciones económicas y de oficios (capital de 2000 pesos o profesión/ ejercicio útil al país). La mayoría de la población indígena de la Puna, si bien eran arrendatarios de tierras, profesaba la ocupación de criadores y/o pastores que los hacía dueños de sus ganados. No obstante, por lo que se conoce del nivel de riqueza de estos grupos muy pocos alcanzaban un piso de capital ganadero de 2000 pesos (Fandos, 2016).

Por el contrario, los cargos de legisladores a la Junta Provincial como los de electores de representantes extra-provinciales recayeron en sujetos que tenían vecindad fuera de la Puna, notándose dos directrices significativas. Estos eran vecinos de la ciudad de Salta, de Jujuy, de Humahuaca y Tilcara. Fueron predominantes los nombres de destacados personajes del ámbito político de la Salta entre los elegibles de la Puna, algunos de ellos con trayectoria capitular en ese centro de poder. El dato no es menor si tenemos en vista que, como tratamos en el apartado anterior, la coyuntura de la década de 1820 fue clave para que el cabildo de Jujuy resolviera favorablemente la disputada jurisdicción de antaño sobre la Puna. Debe considerarse una variable económica de peso como la fuerte presencia desde finales del siglo XVIII de los comerciantes salteños en las plazas mineras de consumo de la Puna, sobre todo en el distrito de Rinconada (Mata, 2009). Para dirimir en la ciudad de Jujuy el diputado por esta jurisdicción para integrarse al Congreso General Constituyente la Puna envió a los salteños Francisco Plácido de La Cuesta (por Cochinoca) y José Domingo Saravia (por Rinconada). De Pedro Antonio Salazar (electo de Santa Catalina) no tenemos información y Guillermo Belmonte (por Yavi) tenía residencia en Humahuaca.

Pese a la evidente foraneidad de estos candidatos sospechamos que, amén de la práctica de actividades económicas (comerciales y/o mineras) que los vinculaba de algún modo a las comunidades de la puna, el denominador común por el que sus personas trascendieron para ejercitar algún liderazgo político fue el peso como militares de alto rango durante la Guerra de Independencia, principalmente entre las milicias organizadas por Güemes. Ello explica la relevancia de candidatos no puneños como Manuel Álvarez Prado, Pedro Baldiviezo, Guillermo Belmonte, José Gregorio y Gaspar López, Francisco Pastor y Apolinar y José Domingo Saravia. Una gran ausencia entre estos potenciales representantes, pese a su gravitación económica, es la de nombres de los hacendados de la Puna. Finalmente, entre los postulantes de más nominaciones en las elecciones de la Puna de 1826, José Gregorio Chuichui y Francisco de La Cuesta estuvieron involucrados en los intentos “separatistas” ya analizados.

Consideraciones finales

Iniciamos este estudio tras la búsqueda y el rescate de sucesos que dieran evidencias de los sujetos políticos indígenas. La muestra empírica nos puso en frente del intento separatista de la Puna y de la incorporación de este territorio en los actos electorales, durante la década de 1820. Fueron dos momentos significativos del proceso de reclasificación de los grupos indígenas desde su condición de súbditos reales a la de ciudadanos, que pudimos traslucir con voces propias, no siempre fáciles de hallar, sobre su propia percepción del lugar que ocupaban en el mundo político pos revolucionario.

Hemos narrado los antecedentes de las controversias jurisdiccionales por el territorio de la Puna presentes desde la etapa colonial, agudizadas con las Reformas Borbónicas del siglo XVIII, y reactivadas en el marco del proceso matriz de la constitución de las Repúblicas Provinciales de la década de 1820, atendiendo a las particularidades del mismo en la conformación de la provincia de Salta. Sobre esa primordial materia, la antigua disputa saltojujeña recobró otra dimensión al entrar en el escenario del reclamo los propios pobladores indígenas de la región, quienes cimentaron su accionar en un movimiento por la autonomía de su territorio haciendo uso del nuevo lenguaje político de la época, pero también reivindicando coloniales instituciones como el cabildo indígena.

Al respecto, destacamos la re-significación de esta institución madre de la República de Indios en este contexto. Algún rasgo de compatibilidad con el orden imperante debieron encontrar para erigir a los cabildos indígenas de la Puna en un baluarte de sus aspiraciones políticas. Como sostiene Quijada, lo interesante de estos hallazgos en los que interactúan elementos políticos coloniales con los surgentes del proceso de independencia es:

(…) la celeridad con que muchos elementos del nuevo orden fueron incorporados por colectivos muy vinculados a la organización colonial. Este tipo de estudios permite repensar la irrupción de actores corporativos en el nuevo ámbito público, viendo cómo la representación basada en un sistema electoral amplio que atravesaba barreras sociales y étnicas rompió las reglas de sucesión del antiguo régimen y su universo de prácticas y lenguajes, pero mostrando también que lo pudo hacer porque ese universo previo al nuevo orden político le proporcionaba elementos de significación que sirvieron para anclar los nuevos procedimientos, facilitando la incorporación de prácticas y lenguajes renovados (Quijada, 2006, p. 619).

Este es un aspecto que reafirma la calidad del sujeto político indígena decimonónico. Algunos autores (Mallón, 2003 [1995]; Guardino, 2001 [1996], Thompson, 1997) consideran que ese comportamiento fundó un “liberalismo popular”. Sus estudios sobre los pueblos indígenas luego de la revolución subrayan el ejercicio de autogobierno y la extendida intervención de estos grupos en los ayuntamientos, la apelación a las garantías constitucionales como armas legales de defensa de sus intereses y el manejo de las fuerzas militares locales. También sostienen que el uso y adopción del nuevo léxico político por parte de estos grupos fue una herramienta oportuna en sus negociaciones y alianzas políticas. La causa “separatista” de la Puna definitivamente declinó a favor del más poderoso cabildo jujeño, pero su sola existencia nos evidencia qué temas del orden político local movilizaron a las comunidades indígenas.

Por otra parte, los ciudadanos de la Puna concurrieron a las urnas en cuatro convocatorias diferentes en un solo año, en 1826, lo cual testimonia la asiduidad de estos actos cívicos. ¿Eran ciudadanos los habitantes de la Puna? Claro que sí. El ordenamiento legal electoral promulgado en Salta en 1823, como en gran parte del concierto hispanoamericano contemporáneo, dispuso la libertad y la vecindad -además de masculinidad- para conceder la ciudadanía (Quijada, 2006). Bajos esos principios y sin mayores restricciones étnicas, socieconómicas y culturales el voto activo fue parte del horizonte de derechos que tuvieron a su disposición. La materialización de esa condición a través de los comicios que hemos analizado adoptó estos principales rasgos: una escasa participación acorde a los patrones de la época, un abanico amplio de candidaturas votadas, liderazgos de militares, de comerciantes salteños, capitulares jujeños notables y, también, de indígenas y autoridades étnicas, ámbitos electorales amplios conformados por representaciones locales y extra-locales. Es interesante de destacar que durante un solo año los ciudadanos de la región fueron convocados para cuatro materias electorales diferentes: electores de Diputados por el Congreso Nacional; la Junta Representativa Provincial Jueces de partido y para el Juzgado de Primera Instancia de la Puna. Lógicamente, estas primeras tendencias merecen una continuidad de análisis en el tiempo con la mirada puesta en sucesivas elecciones y una profundización de los sujetos que concurrieron a las urnas para evaluar su real trascendencia.