Introducción

La agricultura sustentable se basa en sistemas cuya principal característica es la aptitud de mantener la productividad y ser útiles a la sociedad indefinidamente (Ferrari, 2010). En ella, un precepto fundacional es mantener la capacidad productiva de los suelos, buscando la sostenibilidad del sistema en forma holística mediante la integración de buenas prácticas de manejo. Dentro de estas prácticas se destacan: rotaciones de cultivos, secuencias gramíneas-leguminosas, cultivos de cobertura, junto a una fertilización monitoreada y ajustada. Esta forma de abordar el manejo del cultivo puede llevar a conservar y aún mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo, el desarrollo radicular y la actividad biológica. Así mismo equilibrar el balance de nutrientes esenciales como nitrógeno y fósforo, factores todos ellos que pueden incrementar la eficiencia en el uso del agua del suelo y nutrientes por parte del cultivo. La fertilidad del suelo es el soporte para la producción y la sostenibilidad de los agroecosistemas. En relación a la fertilidad química, el carbono liviano es una fracción de la materia orgánica que puede ser profundamente afectada por el sistema de labranza (Galantini et al., 2002; Sá Pereira et al., 2015), mientras que el carbono orgánico total puede tener un comportamiento positivo en siembra directa (SD) y en la secuencia soja-trigo (Eiza et al., 2005; Gutiérrez Boem et al., 2008; Wyngaard, 2010). Con respecto al nitrógeno total en sistema soja-trigo con SD se ha determinado en numerosas experiencias que su contenido está directamente relacionado con el sistema de labranza (Diovisalvi et al., 2008; Wyngaard, 2010; Barrios et al., 2014). La materia orgánica particulada (MOP) o carbono lábil es considerada una fracción activa de la reserva (pool) de la materia orgánica (MO) del suelo que participa en la liberación de nutrientes (Elliott y Cambardella, 1991). Esta materia macro-orgánica se descompone más rápidamente que la MO del suelo, debido a que se encuentra libre de partículas minerales que puedan protegerla contra la descomposición microbiana (Gregorich y Janzen, 1995), y contiene una mayor proporción de C sin descomponer que el humus o MO inerte (Baldock y Smernik, 2002). En general, la fracción MOP contiene 20-45 % de C y 13-40 % de N (Haynes, 2005). La MOP es un indicador utilizado para cuantificar el pool de MO y modelar su dinámica en el suelo (Skjemstad et al., 2004). La dinámica de esta variable puede influenciar significativamente el ciclado de P en las rotaciones agrícolas (Vanlauwe et al., 2000), sugiriendo que el contenido de P en este pool puede tener una influencia significativa en la disponibilidad de P en el suelo. Cambios porcentuales en el P asociado con la MOP pueden proveer una información valiosa acerca del patrón de liberación de este nutriente y la disponibilidad para los cultivos agrícolas. En la mayoría de los suelos agrícolas, el P orgánico comprende aproximadamente entre un 20-80 % del total de P del suelo (Gahoonia y Nielsen, 2004). Cambios en las prácticas de manejo y la calidad-cantidad de residuos, consecuencia de la aplicación de una nutrición balanceada de suelos combinada con rotaciones y sistema de mínima labranza, alteran la dinámica de ciclado de la materia orgánica en los suelos y, como consecuencia, ejercen influencia en la disponibilidad de nutrientes para las plantas (García et al., 2008). La fracción más afectada por el manejo agrícola es el P asociado a los residuos semitransformados o a la MOP (Suñer et al., 2000), comprobándose que ésta última es una fuente importante de N y P una vez incorporados los residuos de cultivos (Ha et al., 2008). Estudios de investigación han indicado que la dinámica de la MOP puede tener una influencia significativa en el ciclo del P del suelo, en rotaciones agrícolas con leguminosas o en barbecho natural (Maroko et al., 1999; Vanlauwe et al., 2000), sugiriéndose que el contenido de Po (fósforo orgánico) en esta fracción puede representar un aporte significativo a la fracción lábil de P del suelo. La fracción activa puede ser incrementada rápidamente por la adición de residuos vegetales y animales frescos, pero también se pierde rápidamente cuando se reducen estas adiciones o por intensificación del laboreo. Raramente esta fracción comprende más del 10 a 20 % de la materia orgánica total.

La región Noroeste de Argentina constituye una importante área de producción de granos cuyos sistemas están afrontando serios inconvenientes para mantener la sustentabilidad (Arzeno, 2018). Entre los factores que atentan contra la viabilidad de éstos, se destacan los problemas de fertilidad de los suelos derivados de insuficientes prácticas de fertilización y la aparición de resistencias en plagas y malezas que llevan al aumento en la aplicación de productos químicos (García y Díaz-Zorita, 2014). Todo ello deriva en consecuencias negativas desde el punto de vista ambiental, social y económico.

Determinar la tendencia de un agroecosistema hacia la sostenibilidad requiere de un abordaje multicriterio, en el que interesa tanto el resultado final como el proceso global. La evaluación es de carácter comparativo y se pueden analizar sistemas similares cotejándolos con otro tomado como referencia. Uno de los desafíos es lograr una valoración cuantitativa, trabajando con datos que permitan contrastar numéricamente los distintos sistemas y su comportamiento a través del tiempo. Esta cuantificación se puede alcanzar con el empleo de indicadores específicos que deben ser seleccionados para cada actividad en particular (Masera et al., 1999; López Ridaura, 2005; FAO, 2006; Gliesmman, 2014).

Para la provincia de Tucumán, hasta el presente, se seleccionaron y desarrollaron indicadores de sostenibilidad global del agroecosistema con secuencia soja-trigo (Guillen et al., 2011). Particularmente se trabajó en la determinación de un Conjunto Mínimo de Indicadores (CMI) para evaluar la sostenibilidad edáfica y cuantificar el proceso de degradación en cultivo soja-trigo (González et al., 2005, 2009; Guillén et al., 2009).

En la evaluación de sostenibilidad de suelo se pueden emplear indicadores de calidad de este recurso, una vez que pasaron por una selección según los criterios de sostenibilidad elegidos. Un aspecto importante en el desarrollo y aplicación de herramientas para valorar la sostenibilidad es el trabajo colaborativo entre diferentes actores del sistema productivo e investigadores y la comunicación de los resultados de forma sencilla y visible. Es por ello que desde nuestro grupo de investigación se ha desarrollado un sistema de comunicación que constituye en sí mismo una alerta para el productor. Este sistema fue desarrollado y aplicado a agroecosistemas de relevancia en la provincia de Tucumán como limón y caña de azúcar (Guillén, 2008) y en sistemas particulares como el de producción de plantas ornamentales, medicinales y aromáticas bajo cubierta donde se analizaron Índices de Desviación de los indicadores con respecto a valores de referencia (Canelada Lozzia et al., 2016). El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ha desarrollado un sistema informático para valorar la sostenibilidad agrícola, habiéndose aplicado a diferentes sistemas de producción, donde se emplea panel de control con escala de gradiente de colores (D’Angelcola et al., 2017).

Una vez seleccionados los indicadores de fertilidad química para el cultivo con secuencia soja-trigo bajo SD, y realizado un análisis comparativo de este agroecosistema con un bosque nativo de referencia, se planteó como objetivo del presente trabajo aplicar un sistema visual y sencillo que comunique el grado de alteración de la fertilidad química en un sistema de producción con la secuencia soja-trigo.

Materiales y métodos

Zona de estudio

Para el presente trabajo los datos se obtuvieron del estudio edafológico realizado en un agroecosistema con cultivo secuencia soja-trigo (ST) y bosque nativo secundario (BN), ambos en la subregión llanura Chaco-Pampeana subhúmeda seca, en la localidad de Gobernador Piedrabuena, Departamento Burruyacú (26º 44´ S y 64º 41´ O), al noreste de la provincia de Tucumán, en los años 2004 y 2015.

Características de los suelos y clima

Los suelos de la subregión llanura Chaco-Pampeana subhúmeda seca se clasifican como Haplustoles típicos, desarrollados en su mayor parte sobre material madre de origen loésico. El suelo más difundido es de perfil ABwC. Son suelos muy uniformes en sus propiedades de textura franco-limosa y su permeabilidad es moderada. El mesoclima es semiárido cálido a muy cálido con precipitaciones que varían entre 650 a 500 mm anuales y temperaturas medias anuales de 20 ºC (Zuccardi y Fadda, 1985).

Tareas realizadas

Se trabajó en dos macroparcelas de cuatro hectáreas cada una las que presentaron las siguientes características: a) BN como sistema natural de referencia que se encuentra dentro del predio cultivado y b) Agroecosistema ST. En el año 2004, el lote presentaba un historial de 9 años con cultivo ininterrumpido, de los cuales los 5 primeros, desde el desmonte, fueron trabajados con sistema convencional (LC) con arado de cinceles y rastra de disco. Luego se continuó durante cuatro años con SD, sobre rastrojo del cultivo anterior y en los dos últimos años posteriores se incorporó trigo como cultivo invernal.

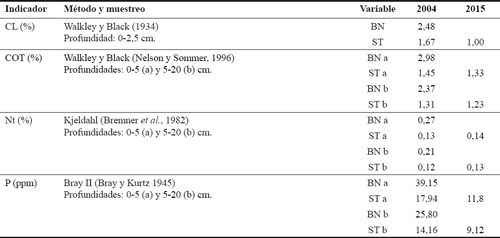

Los datos de las variables edáficas de fertilidad química que constituyeron el CMI seleccionado (González et al., 2005, 2009; Guillén et al., 2009) y los métodos para su determinación figuran en la Tabla 1. Se aplicó el sistema de alerta en las campañas 2004 y 2015 para visualizar el impacto de esta herramienta en un mismo agrosistema en el transcurso del tiempo. Se utilizaron los datos de análisis de laboratorio expresados en unidades con las que los conductores de los agroecosistemas están familiarizados (porcentaje de carbono y nitrógeno, partes por millón de fósforo). De este modo la interpretación de las alteraciones pudo resultar sencilla.

Tabla 1. Valores, métodos de muestreo y de análisis de los indicadores seleccionados para determinar Grados de Alteración en la fertilidad química de agroecosistema ST, años 2004 y 2015, en relación a BN.

CL: Carbono Liviano; COT: Carbono Orgágico Total; Nt: Nitrógeno Total; P: Fósforo disponible.

En la campaña 2004, los datos de fertilidad química fueron sometidos a tratamiento estadístico empleándose el análisis por comparación de medias mediante Test de Student con un 95 % de confianza utilizando el software InfoStat (Di Rienzo et al., 2020). Al repetir la experiencia (año 2015) se tomaron muestras compuestas de las variables estudiadas conservando los valores de BN (año 2004) como valores referentes.

Se procedió a calcular los Índices de Alteración (IA) que expresan cuánto se aleja el sistema estudiado en relación con el ecosistema de referencia en forma puntual (IA0), y la variación entre campañas estudiadas (IA1); con los indicadores anteriormente seleccionados. Los índices se calculan mediante las siguientes expresiones matemáticas:

Índices de Alteración de agroecosistema respecto al ecosistema con bajo disturbio

IA0 = [1 - (valor del Indicador ST/valor del ecosistema de referencia BN)]

Índices de Alteración de agroecosistema en el tiempo

IA1 = [1 - (valor del Indicador ST2/valor del Indicador ST1)]

Siendo: ST1 = campaña 2004 y ST2= campaña 2015.

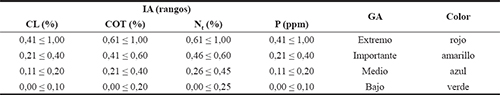

En la Tabla 2 se expresan los rangos indicados para los IA, el grado de alteración y los colores asignados. Los rangos fueron establecidos considerando la capacidad de recuperación de cada característica edáfica estudiada y la posibilidad de compensación mediante prácticas agronómicas como fertilización, incorporación de cultivos de servicio, etc. siguiendo metodologías similares aplicadas a otros sistemas productivos en donde el peso del indicador está dado por la amplitud de los rangos asignados (Sarandón et al., 2008). Para ello, se realizó consulta a expertos y a productores del medio (comunicaciones personales). Los valores de IA se asociaron a una escala colorimétrica como sistema de visualización (Guillen, 2008), basada en la Clasificación Toxicológica y Etiquetado de Productos Fitosanitarios vigente en Argentina (Pina, 2012).

Tabla 2. Escala de rangos de Índices de Alteración (IA), Grados de Alteración (GA) correspondientes y su asignación de colores para alerta de insostenibilidad edáfica del sistema de cultivo soja-trigo con siembra directa.

Para el presente trabajo se utilizó una escala de 4 valores para comunicar el grado de alteración de las características de la fertilidad química estudiados, quedando los colores rojo, amarillo, azul y verde modificados por Canelada Lozzia (2016).

Calculados los IA1, se llevaron los valores obtenidos de los indicadores estudiados a peso de capa arable (PCA), con lo que se favorece la cuantificación de las pérdidas en el tiempo transcurrido y su advertencia en color. Se trabajó con un PCA de 625 t/ha para 0-5 cm de profundidad y 1.875 t/ha para 5-20 cm de profundidad para ambas campañas.

Resultados y discusión

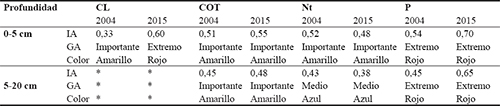

Los resultados del cálculo de los IA0, el grado de alteración y su asignación de color se expresan en la Tabla 3.

Tabla 3. Índice de alteración (IA), grado de alteración (GA) y color correspondiente a carbono liviano (CL), carbono orgánico total (COT), nitrógeno total (Nt) y fósforo (P) a profundidades de 0-5 cm y de 5-20 cm, en un agrosistema de cultivo soja-trigo (ST) bajo siembra directa (SD) en relación al bosque nativo (BN), años 2004 y 2015.

CL: carbono liviano; COT: carbono orgánico total: Nt: nitrógeno total; P: fósforo *CL se determina en superficie.

Al analizar los indicadores de fertilidad química respecto al sistema referente (BN), este estudio revela que el CL pasa de un estado de alteración importante a extrema en el transcurso de 11 años, lo que permite confirmar que es un excelente indicador de la degradación química. Se encontraron variaciones entre los contenidos de CL en BN con respecto a los valores de las campañas ST 2004 y ST 2015, correspondiéndole a esta última los valores más bajos de CL (1.00 %). Coincidiendo con lo que afirma Galantini et al. (2002) y Sá Pereira (2015), encontramos que estas fracciones de la materia orgánica son profundamente afectadas por el manejo agrícola. El BN presentó el valor más alto de Carbono Orgánico Total (COT). Producido el desmonte se puso en evidencia un manifiesto proceso de degradación química a través de valores diferentes de COT que se reflejaron en un grado de alteración importante en la escala de visualización propuesta. Entre los 0-5 cm de profundidad, las disminuciones se incrementaron en las campañas analizadas (1,45 % vs 1,33 % respectivamente). La misma tendencia se observó entre los 5-20 cm de profundidad. No se encontró un aumento superficial del COT bajo SD y en la secuencia ST, hecho que sí fue reportado por otros investigadores (Eiza et al., 2005; Gutiérrez Boem et al., 2008; Wyngaard, 2010) para suelos argiudoles y haplustoles típicos. Con respecto al Nt, su porcentaje más alto, como es de esperar, se encontró en el BN a ambas profundidades. En las dos campañas y en las dos profundidades estudiadas los valores de Nt no presentaron grandes cambios, esto se explicaría por la secuencia soja-trigo que aporta dos residuos de relación C/N contrastantes. Esto concuerda con otros investigadores que determinaron que el contenido de Nt se ve alterado principalmente por la labranza, en suelos argiudoles, haplustoles y agiacuol vértico (Diovisalvi et al., 2008; Wyngaard, 2010; Barrios et al., 2014). Mantener los contenidos de materia orgánica de los suelos es fundamental para asegurar un suministro adecuado de N a largo plazo. Por ello la secuencia soja-trigo en SD contribuye marcadamente en asegurar e incrementar la fuente de N orgánico en los suelos de la llanura Chaco-Pampeana (García et al., 2008). Al analizar el P disponible, este estudio reveló una alteración extrema que se mantuvo en el tiempo. Cabe destacar que en función de las determinaciones analíticas realizadas, el suelo del BN presentó un contenido moderado a alto de P disponible; evidentemente su origen es de naturaleza orgánica, ya que en la campaña 2004, a pocos años del desmonte, esos valores se redujeron marcadamente. Así en la campaña ST 2015 los valores de P disponible en ppm disminuyeron de 11,8 a 9 según la profundidad considerada. Esto generaría la necesidad de realizar fertilizaciones periódicas, para lograr una tasa de reposición con valores superiores a 15 ppm. Estas afirmaciones se vieron reflejadas en los diferentes colores que resultaron al aplicar el sistema de alerta. En el presente trabajo se analizaron, una primera campaña a los 9 años del desmonte y la segunda a 11 años de la anterior con el objetivo de probar una metodología que resalte el impacto de la actividad agrícola sobre características de la fertilidad química. Para la aplicación de los IA se proponen frecuencias de análisis ajustadas a las situaciones particulares de cada agroecosistema, considerando el ambiente y los sistemas productivos implicados.

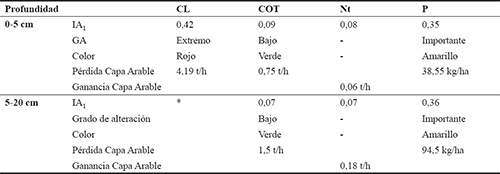

Los resultados del cálculo de los IA1, el grado de alteración y su asignación de color se expresan en la Tabla 4 en la que se visualiza la evolución del agroecosistema en el tiempo.

Tabla 4. Índice de alteración (IA), grado de alteración (GA) y color correspondiente a carbono liviano (CL), carbono orgánico total (COT), nitrógeno total (Nt) y fósforo (P) a profundidades de 0-5 cm y de 5-20 cm, en un agrosistema de cultivo soja-trigo (ST) bajo siembra directa (SD) campaña 2015, en relación a la campaña 2004.

*CL se determina en superficie.

Al analizar las diferencias en el tiempo (11 años) de los indicadores seleccionados del agroecosistema ST, y transformados en pérdida de capa arable, se observó que se perdieron 4,19 t/ha de CL (superficial), se perdieron 2,25 t/ha de COT (total profundidad estudiada), se ganaron 0,24 t/ha de Nt (total profundidad estudiada), se perdieron 133,05 kg/ha de P (total profundidad estudiada).

En consonancia con lo informado por Guillén (2008) y Canelada Lozzia (2016) se visualizó que los índices aplicados permiten en el análisis de la sostenibilidad detectar rápidamente las variables más afectadas dentro del ecosistema analizado.

La inclusión de la valoración mediante la traslación de los resultados obtenidos a la representación en colores aporta un aspecto de advertencia inmediata, muy eficaz, que ha dado muy buenos resultados en el manejo de biocidas (Pina, 2012). Contrastando con el sistema informático con escala de gradiente de colores empleado por D’Angelcola et al. (2017), se resalta la sencillez del presente método, en donde coinciden la eficacia de la visualización de cambios mediante colores y su relación de advertencia. Permite además, introducir a los productores y a otros actores relacionados con la actividad agrícola en el concepto de la sostenibilidad y en la búsqueda de los medios para lograr alcanzarla en sus propios agroecosistemas.

Conclusiones

De los resultados se concluye que el empleo de Índices de Alteración asociados a una escala de colores es una herramienta de comunicación y visualización rápida del estado del agroecosistema en relación a los indicadores analizados y a la búsqueda de un manejo sostenible de la fertilidad química. El sistema estudiado orienta a los productores y a los tomadores de decisiones sobre las consecuencias del manejo empleado tanto en los aspectos negativos como en los positivos. Se espera que esta herramienta permita a los agricultores acercarse al concepto de sostenibilidad agrícola en una fase más operativa.