Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Mario J. Buschiazzo

On-line version ISSN 2362-2024

An. Inst. Arte Am. Investig. Estét. Mario J. Buschiazzo vol.51 no.2 Buenos Aires Dec. 2021

ARTICULO

Más allá de las influencias. Luis Barragán y los procesos interculturales

Beyond influences. Luis Barragán and intercultural processes

Reina Loredo Cansino *

https://orcid.org/0000-0003-4190-6565

* Arquitecta con doctorado en Proyectos Arquitectónicos por la Universidad Politécnica de Cataluña (ETSAB-UPC). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (CONACYT). Docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (FI-UAQ).

Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de Querétaro (FI-UAQ). Cerro de las Campanas S/N, Centro Universitario, 76010. Santiago de Querétaro, Qro. México. Email: reina.loredo@gmail.com

Este trabajo está inscrito en una investigación en curso financiada por el CONACYT, titulada "Decolonización y Arquitectura en las Américas. Primeras aproximaciones".

RECIBIDO: 29 de septiembre de 2020.

ACEPTADO: 07 de noviembre de 2020.

RESUMEN

Este artículo examina la relación entre la arquitectura mexicana y la mediterránea en la primera parte del siglo XX. Se centra en el estudio de textos escritos y entrevistas realizadas a Luis Barragán. En primera instancia se busca, desde una perspectiva intercultural y decolonial, ampliar las narrativas que condicionan una visión vertical y eurocéntrica de la historia de la arquitectura latinoamericana. Luego, se propone crear narrativas que se acerquen a la genética de los objetos arquitectónicos. Lo que implica dejar de lado las influencias como materia interpretativa de la arquitectura. Finalmente, se muestra que la relación entre la arquitectura de Barragán y el norte de África parte de una visión horizontal del mundo.

Palabras clave: Luis Barragán; interculturalidad; estudios decoloniales: arquitectura latinoamericana.

Referencias espaciales y temporales: México; primera mitad del siglo XX.

ABSTRACT

This paper examines the relationship between Mexican and Mediterranean architecture in the early part of the 20th Century. It focuses on the study of written texts and interviews with Luis Barragán. Firstly, from an intercultural and decolonial perspective, it seeks to expand the narratives that condition a vertical and Eurocentric view of Latin American architecture history. Secondly, it proposes creating narratives that bring us closer to the genetics of architectural objects, which implies leaving aside the influences as an interpretive matter of the architecture. Finally, it shows that the relationship between Barragán’s architecture and North Africa starts on a horizontal view of the world.

Key words: Luis Barragan; interculturality; decolonial studies; Latin American architecture.

Space and time references: Mexico; first half of XXth Century.

Este es un estudio de la integración de la arquitectura mediterránea en México durante el siglo XX. En esencia, pone sobre la mesa dos preguntas: cómo y por qué una sociedad se comunica culturalmente con otra. Especialmente si se percibe que la cultura arquitectónica del otro es tan absolutamente exótica, tan completamente diferente en forma, contenido y significado, entonces ¿cómo pueden transformarse esas diferencias en algo significativo? El artículo argumenta que tales apropiaciones arquitectónicas dependen esencialmente de la existencia de similitudes subyacentes que permiten la comunicación intercultural dentro de sociedades diversas.

La existencia de cierta compatibilidad subyacente sugiere un modelo de comunicación intercultural diverso de los modos orientalistas de apropiación y descripción planteados por Edward Said ([1978]2002). El autor señala una interconexión única entre la representación, la construcción del conocimiento y las relaciones de poder en el contexto históricamente específico del imperialismo occidental de finales del siglo XVIII y XIX en el imperio otomano. Pero otras regiones y otros períodos, que tienen contextos diferentes, requieren enfoques ajustados. El presente estudio sugiere la observación de la obra del arquitecto mexicano Luis Barragán desde una posición alternativa que permita la apertura del debate historiográfico.

Entender que las influencias, artísticas o arquitectónicas, no son meramente la ósmosis o absorción pasiva de elementos, lenguajes o técnicas, sino un proceso dinámico de selección, rechazo, traducción y transformación de éstos y que incluso ignora estilos, técnicas, ideologías, discursos y procesos de producción. Todo esto significa que, incluso la comparación estática más simple entre dos obras, autores o estilos pertenecientes a redes culturales relativamente distantes, abre una red interminable de factores y las dimensiones a considerar se multiplican exponencialmente.

Por lo tanto, la clave para desarrollar estudios historiográficos alternativos será considerar los eventos arquitectónicos individuales en relación con los sistemas culturales más amplios en los que ocurren. Esto significa reconocer una serie de complejidades que tienden a pasarse por alto cuando los historiadores se centran en comparar la apariencia visual de obras arquitectónicas para clasificarlas en ciertos cánones. Los sistemas culturales, en los que está inserto el arte y la arquitectura, son redes multidimensionales de prácticas, ideas y conceptos, así como de modos de comunicación, recepción y uso de materiales. Cada uno de estos elementos varía ampliamente, dentro de una sociedad y a través del tiempo, de modo que nunca existe una entidad canónica fija que pueda definirse como una cultura local única (Giménez, 1996).

Este argumento comparte la perspectiva general poscolonial de que las identidades culturales en los mundos coloniales eran/son esencialmente fluidas e híbridas, planteada por Homi K. Bhabba (1994). El autor describe ciertos espacios intersticiales, dentro y entre individuos y culturas, que no mantienen una posición única, sino que forman identidades en un proceso continuo. Ese intersticio de la cultura puede emplearse para revelar contradicciones dentro de las narrativas que sostienen un modelo lineal y progresivo de la historia de la arquitectura.

En lugar de enfatizar la oposición entre colonizadores / colonizados, hombres / mujeres, blancos / negros, heterosexuales / homosexuales, Bhabba propone el enfoque en situaciones y umbrales fronterizos, en intersticios como sitios donde las identidades se realizan y se disputan. Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo observar diversos grados de porosidad en contactos concretos entre sistemas culturales distantes, que permitan desmontar una narrativa vertical de la historia de la arquitectura para acercarse a una narrativa horizontal de la misma.

Interculturalidad y decolonización

Catherine Walsh (2005) plantea la necesidad de ampliar el debate intercultural latinoamericano, de tal suerte que los procesos políticos y epistemológicos se sitúen desde la interculturalidad. La autora propone algunos cuestionamientos que interrogan los legados geopolíticos y coloniales en los que se inscribe la producción académica del conocimiento, con la intención de acercar un proceso decolonial del poder, del saber y del ser, que partícipe además en otros modelos de educación. Para la autora, al establecer al eurocentrismo como principal perspectiva de conocimiento se han desplazado/descartado otras posibles fuentes epistémicas.

Es, en este sentido, que la perspectiva de la interculturalidad resulta útil para los estudios historiográficos decoloniales. La interculturalidad se refiere a relaciones, negociaciones e intercambios culturales complejos, pero desde una situación equitativa, a pesar de mantenerse dentro de las estructuras del poder (Walsh, 2005). Desde la interculturalidad se examinan continuamente las motivaciones e implicaciones de las interacciones culturales, en un movimiento perpetuo y una estimulante indefinición de límites. Este nuevo ángulo puede ayudar a revisar ciertos estereotipos generados por la historiografía y buscar, sin ninguna intención chauvinista, una nueva narrativa que explore en profundidad el fermento de lo arquitectónico en Latinoamérica.

Por otro lado, Bhabba (1994) hace mención a ciertas identidades culturales híbridas.1 En la introducción de The Location of culture el autor plantea la necesidad de desarrollar narrativas desde los espacios de articulación cultural. Es en estos intersticios o espacios intermedios donde se rompen las categorias tradicionales de tiempo / espacio, adentro / fuera, arriba / abajo, dominado / dominador, etc., al mismo tiempo que se da lugar a la coyuntura cultural de la diferencia que emerge en los fenómenos de transformación cultural. Se considera que la cultura no es un objeto que pueda describirse en pocas palabras, ni tampoco un conjunto unificado de símbolos y significados que pueden interpretarse sin ambigüedades. La cultura es discutible, variable e inconsistente y es en esta mutabilidad donde se encuentran las representaciones y explicaciones tanto de los dominadores como de los dominados.

Para Bhabba (1994) la idea de hibridez cultural, desde la perspectiva intersticial, abre la posibilidad a la existencia de relaciones culturales sin jerarquías, así como a la coexistencia y comunicación de culturas de identidades minoritarias, independientemente de la presencia o ausencia del otro que, incluso, podría ser el occidental. Esto da lugar a estudios sobre intercambios y/o desplazamientos culturales que permiten reconocer la otredad desde una posición no siempre subordinada. Lo anterior propone una alternativa a la controvertida cuestión del elitismo cultural que implica la producción del otro exótico, para asegurar la estabilidad y supremacía del yo occidental (Said, [1978]2002).

Las narrativas sobre los intersticios partirán entonces del intercambio. Es decir, de la interculturalidad. Lo que proporciona una eficaz manera de contrarrestar la extrañeza del otro y de participar de una realidad con nuevas otredades que se cruzan y pasan a formar parte de la cotidianeidad. Ahora bien, las principales dificultades del diálogo intercultural parten justamente de establecer una génesis no elitista del objeto, de la reflexión no hegemónica y de la no subordinación a las ideologías del poder. En los procesos interculturales constantemente se deben (re)construir nuevas identidades, ya que los estereotipos no tienen cabida y tampoco la idea de subordinación.

Hasta ahora la narrativa global de la historiografía de la arquitectura latinoamericana ha apostado por el eje histórico y cultural Norte-Sur. El planteamiento hoy debe apuntar hacia la posibilidad de una visión horizontal/articulada del Sur-global. Es el momento, en palabras de Bhabba, de interrogar nuestra identidad. Abrir paso a la perspectiva intercultural, intersticial y a nuevos cuestionamientos: ¿es posible una mirada histórica de la arquitectura en América Latina que no tenga como eje central la verticalidad del eurocentrismo? ¿Se puede construir una narrativa Sur-Sur? ¿Tiene esta narrativa algún sentido?

Estudios historiográficos interculturales: de las influencias a los nexos culturales

Los significados dados a un objeto arquitectónico residen en la manera en que es representado en muchos casos por los historiadores: los conceptos con los que se les designa; las imágenes que se asocian con él; las categorías y valores que se le otorgan. Silvia Arango (2019) señala que, en la historiografía-crítica de la arquitectura latinoamericana, las interpretaciones suelen estar subordinadas al señalamiento de las influencias que recibe el autor. Dichas influencias regularmente vienen del exterior y sirven al historiador para explicar sus arquitecturas. En muchos casos “las interpretaciones basadas en influencias destacan prioritariamente los aspectos visibles de las formas, ya sea en la descripción de los volúmenes o de las fachadas” (Arango, 2019, p.87). No cabe duda de que el estudio de las relaciones culturales basadas en el lenguaje degenera fácilmente en estereotipos y éstos a su vez ejercen un inmenso poder en la representación de la identidad de un colectivo.

José Luis Romero (1944) propone el estudio de los nexos y relaciones que surgen del contacto entre culturas por encima del estudio de las influencias. Al desmontar la existencia de culturas autónomas y explicar cómo históricamente los contactos entre culturas parten de fenómenos tan variados como el descubrimiento, el prestigio cultural, la inmigración, la colonización o la interacción cultural, entre otros, Romero encuentra que el estudio de las influencias no trasciende al fenómeno total del contacto y se concentra en las circunstancias históricas que provocaron éste.

¿Qué ocurre entonces cuando el estudio de los diálogos o contactos culturales, detrás de los objetos arquitectónicos, se construyen a partir del estudio de influencias? En principio los estudios se vuelven predominantemente parciales y subjetivos, porque se crean narrativas más cercanas al lenguaje que a la genética de los objetos arquitectónicos. Entonces aparecen los estereotipos a los que nos referimos antes. Desde la interpretación de influencias, la historiografía de la arquitectura tiende a estandarizar lo que es fundamentalmente variado, y disminuye la diversidad y la alteridad. Esto lleva a narrativas construidas sobre la base de una realidad que se relaciona luego, con cierto grado de ficción, a lenguajes conocidos y de cierta forma considerados superiores.

Debe hacerse un esfuerzo por ser críticos ante el razonamiento eurocéntrico detrás de ciertos argumentos teóricos e historiográficos. Por ejemplo, sobre la idea de que nuestras arquitecturas siempre tienen un antecedente formal europeo o que la ocupación del espacio latinoamericano es un producto de la modernización europea. Hasta entonces, no se podrán plantear argumentos como el de Fernando Lara (2020), que reflexiona sobre la existencia desde el siglo XVI de un importante componente americano en el proceso de modernización de Europa. La tesis de Lara tiene mucho sentido desde los planteamientos de Romero (1944), Bhabba (1994) y la perspectiva intercultural. Y deja ver, desde una perspectiva más equitativa, que en la Colonia el continente americano no ocupó exclusivamente el papel del dominado/receptor de conocimiento, sino que hizo importantes aportaciones a la cultura universal y, en particular, a la forma en que se ocupa el espacio construido.

Algunos académicos en las últimas décadas se han ocupado de comenzar a construir nuevas narrativas, que van desde: relatar el fenómeno de la modernidad arquitectónica en los países considerados no-occidentales2 (Lu, 2011; Lim y Chang, 2012); romper el concepto colonialista de “frontera” para acercarnos a narrativas trasnacionales e interculturales (Blanc y Freitas, 2018; Herscher y León, 2020); o, rastrear la existencia de atributos islámicos3 en la arquitectura latinoamericana (Noufouri, 2004; López Guzmán y Gutiérrez Viñales, 2016; Martínez Nespral, 2020), entre muchas otras. Desde el punto de vista de este artículo, estos estudios asumen un concepto extendido de cultura, donde la autenticidad es un fenómeno directamente conectado con el proceso intercultural. Lo que implica continuidad y cambio, así como, cuestionar y renovar las identidades nacionales.

En este sentido, la idea de una trama cultural común con el mundo islámico a través de la arquitectura hace posible una visión horizontal e intercultural del sur-global que se ha esbozado antes. Martínez Nespral (2019;2020) plantea que, bajo una perspectiva decolonial e intercultural, más allá del componente cultural que el mestizaje europeo ha dejado en la arquitectura latinoamericana existe una relación entre el norte de África y América que nació en la Colonia y que se ha extendido hasta nuestros días. Para el autor existen ciertos criterios de diseño que superan las influencias formales o decorativas.

De acuerdo con este planteamiento, se propone observar un momento de la relación entre el sur de Europa, el norte de África y México en la primera mitad del siglo XX, a través de los textos de Luis Barragán y no de sus obras. Al cuestionar el modelo unilateral de la sociedad occidental que impone representaciones en un otro inferior, incluso de influencias elegidas por el autor, este documento se centra en discernir aspectos claves del pensamiento de Luis Barragán que están directamente conectados a la relación que desarrolló con la arquitectura mediterránea desde una dimensión intercultural. Al hacerlo, se busca explorar en qué medida los encuentros con referencias extranjeras (esas representaciones exóticas a las que se refiere Said) permitieron a Barragán poner en perspectiva sus propios antecedentes culturales hasta lograr una percepción aún más íntima de una cultura nativa híbrida: la mexicana. Se pone sobre la mesa la capacidad de Luis Barragán de reconocer al otro en sí mismo sin establecer jerarquías, lenguajes, etc., y de convertir a la arquitectura en un mediador intercultural.

Luis Barragán y el Mediterráneo

El arquitecto mexicano Luis Barragán ha alcanzado un estatus icónico a nivel mundial. La concesión del Premio Pritzker de Arquitectura (1980) fue seguida de una aclamación generalizada que durante décadas ha provocado el estudio del significado de su producción arquitectónica. Aunque generalmente identificado como portavoz de la arquitectura regionalista, y específicamente de la arquitectura mexicana, Barragán no se posicionó como tal. Todo lo contrario, al preguntarle por la existencia de una arquitectura esencialmente mexicana su respuesta es: “No, definitivamente no; no creo que la haya. La arquitectura popular, que tanto amo, nos liga al Mediterráneo; lo colonial nos liga definitivamente a España, y de lo precolombino hemos quedado fuera; ya no somos precolombinos” (Barragán, 2000, p. 120).

Esta declaración solo puede ser entendida bajo la perspectiva del contexto histórico en el que Luis Barragán desarrolló su carrera y en el que la discusión sobre cuál era la arquitectura que definía la identidad mexicana se extendió durante décadas. A partir de 1914 los intelectuales en el poder buscaron reforzar ideológicamente la idea de nación. Cuando José Vasconcelos forma parte de la organización estatal impulsa al muralismo, como arte pictórico nacional, y a la arquitectura neocolonial como expresión del carácter nacional, e ignora en este proceso el legado prehispánico. No será hasta finales de la década de 1920 cuando se revaloricen los modelos plásticos precolombinos y tengan impacto en la arquitectura nacional (De Anda Alanís, 2005). Al menos una generación completa de arquitectos, entre los que se encuentra Barragán, se formaron en el desprecio de los antecedentes históricos no criollos.

Ahora bien, el interés de Barragán por la cultura mediterránea aparece en una etapa muy temprana de su carrera. Inicia en su primer viaje a Europa, entre 1924 y 1925, con el descubrimiento de los jardines y la arquitectura mediterráneas; y se fortalece en su primer contacto con la arquitectura del norte de África en un viaje a Marruecos al principio de la década de los cincuenta. Este interés le acompañará toda su vida y se refleja muy claramente en su biblioteca, donde destaca una amplia colección dedicada a la cultura mediterránea, marroquí y del Norte de África (Alfaro, 1994). La “influencia mediterránea” se puede definir a partir de los referentes que el propio Barragán ostenta de forma constante en entrevistas, discursos y otros textos entre 1931 y 1981 como son: la obra y pensamiento de Ferdinand Bac;4 el Generalife en Granada;5 la Alhambra;6 la arquitectura popular mediterránea7 y la del Norte de África y Marruecos.8 Estas alusiones, así como las numerosas referencias plásticas en sus obras, sugieren que la arquitectura mediterránea ocupó una posición significante en su arquitectura, por supuesto, pero también, y quizás más importante, en lo que Barragán considera las raíces de la arquitectura universal y, por qué no, intercultural.

Ferdinand Bac ¿influencia o libertad?

Como se mencionó antes Luis Barragán inicia su vida profesional en un momento en el que resultaba urgente liberar la tensión a la que estaban sujetos artistas y arquitectos, que debían tomar partido en la discusión postrevolucionaria sobre la arquitectura y la identidad nacional. Ciertamente, Guadalajara no vivió la efervescencia y agitación cultural de la época postrevolucionaria como pasaba en la capital del país. Sin embargo, él y sus amigos y colegas, a quienes después se les denominaría la Escuela de Guadalajara,9 se enfrentaron a un dilema: aceptar convertirse en una voz para la causa nacionalista o mantener cierta distancia e independencia de pensamiento y acción como arquitectos. Bajo el liderazgo de Luis Barragán, ciertos desplazamientos geográfico/temporales hacia la arquitectura mediterránea actuaron como agentes facilitadores para que el grupo tomara una postura. Desde esta posición Barragán revivió una vieja dicotomía entre Oriente y Occidente, que se materializa en sus primeras obras de manera evidente y que en su obra madura tomará características muy particulares, una vez que Barragán le añadió su voz.

En su contexto histórico se hubiera esperado que el autor prestara mayor atención a los lenguajes de la arquitectura occidental. Especialmente después del tiempo que pasó en Europa. Sin embargo, Barragán se siente profundamente atraído por otras voces. Esas voces orientales aparentemente distantes que, como se verá más adelante, sonaban familiares a Barragán, evitaron que el autor quedara atrapado en un enfoque convencional de la identidad y pudiera darle espacio a arquitecturas distantes que resultaban tan familiares como las locales.

La figura de Ferdinand Bac resulta imprescindible en este proceso. Es de sobra conocida la relación de Bac y Barragán. Una relación de admiración mutua10 que se inicia en 1925 durante la visita de Barragán a la Exposición Internacional de Artes Decorativas y con el descubrimiento de dos libros: Les Colombières y Jardins Enchantés. Barragán quedó atrapado con ciertos conceptos que descubre en Bac a partir de sus publicaciones, aún antes de conocerlo. Cuando vuelve a Guadalajara con algunos ejemplares de los libros de Bac en 1925, los entrega a Díaz Morales y Juan Palomar, entre otros. En palabras de Ignacio Díaz Morales, Barragán: “[…] se interesa por la obra de Ferdinand Bac, especialmente por la obra literaria cargada de ilustraciones que representaban la fantasía del jardín musulmán y las construcciones del norte de África […]” (González Gortázar, 1991, p.29).

Así, a través de la obra de Bac, Barragán recuperó el legado mediterráneo de la arquitectura mexicana, tanto árabe como europeo (Noelle, 1996). Pero más que una serie de imágenes o un lenguaje exótico, Bac aportó a los jóvenes arquitectos una postura diferente ante la arquitectura que es muy importante discutir. Díaz Morales explica que los miembros del grupo de Guadalajara, al igual que Barragán, encuentran en el discurso de Bac una forma de actuar, un camino a seguir, la salida que los alejaba de las imposiciones gubernamentales referentes al neocolonialismo (González Gortázar, 1991). Barragán lo explica así en una entrevista de 1962 en la que se refiere a Bac:

[…] Para mí ese gusto por los jardines fue una especie de liberación de muchas cosas tradicionales porque en la jardinería se puede ejercer la imaginación y eso le ayuda a uno a olvidarse un poco del academicismo en la arquitectura y permite mucha más libertad […] (Barragán, 2000, p. 75).

No lleva mucho tiempo comprender que lo que más atrajo a Barragán, y al grupo de Guadalajara, fue el hecho de que Bac se las arreglaba para hacer algo por lo que ellos mismos luchaban, es decir, la liberación del peso de los lenguajes arquitectónicos. El contacto de Barragán con la obra de Ferdinand Bac le permitió escapar de la insularidad del ámbito crítico nacional, para ir más allá del eclecticismo y encontrar una forma alternativa de discutir la identidad mexicana. Barragán emprende un viaje a través y más allá del lenguaje. Un viaje que le permite evaluar su herencia, para tomarla por lo que es, aceptarla y desprenderse de la ortodoxia del nacionalismo.

[…] Tanto la literatura de que hablan esos libros [de Bac] como la arquitectura que tratamos de imitar o interpretar, esa arquitectura, que siendo fundamentalmente mediterránea y española, era muy aplicable también en Guadalajara. Entonces, Nacho hizo un jardín para Trinidad Ochoa y ese movimiento –donde se metía el color y se metía sobre todo un elemento muy importante, el “embrujar” el lugar, el embrujar los patios, los rincones de los jardines y hasta ligar los jardines con las casas, meter ya un poco el jardín en las habitaciones–, ese movimiento fue debido a Ferdinand Bac, interpretado por Nacho Díaz Morales, Rafael Urzúa y por mí. Eso no influyó nada más en los jardines sino en las casas también, se incluyó entonces la teja como un tratamiento especial, se incluyeron ciertas texturas y se liberó del afrancesamiento […] A pesar de que Ferdinand Bac era francés, como jardinista y como arquitecto fue más español y norteamericano que francés. Quizás fue un poco griego o romano porque en sus construcciones hay mucho de la influencia de Grecia y Roma […] Ese movimiento, metiendo nosotros en él o influyendo ya el valor de lo mexicano, tenía mucha similitud (Barragán, 2000, p. 79).

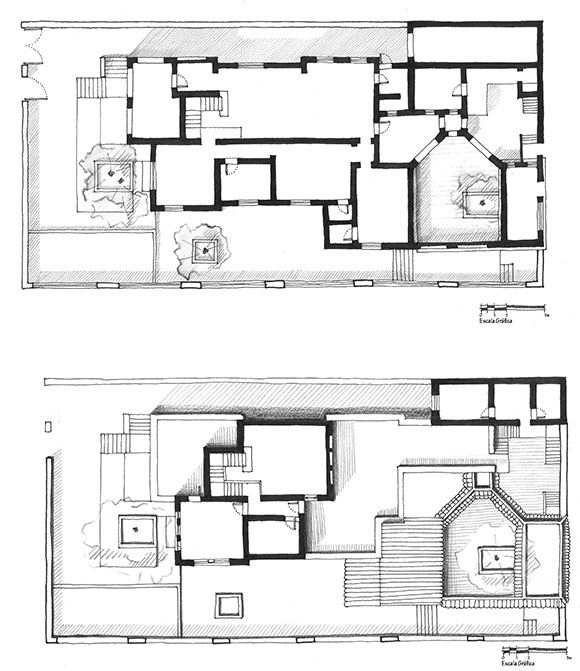

El grupo de Guadalajara no solo descubrió en Bac una cierta libertad creativa y el legado de la plástica árabe, sino que logró establecer un nexo entre la arquitectura árabe y la casa tapatía (Figura 1) a través del estudio de los espacios (De Anda Alanís, 2005).

[…] Compré libros sobre la casa en el Norte de África, que es una casa a base de patios y de enorme alegría, de alegría en el interior y de señorío en el exterior; patios para hacer una vida como la hemos hecho en las provincias nosotros […] vi mucho el tipo de casa árabe –que es de la que nos provienen los patios—y todo lo que vino más o menos de España. Toda la provincia en México está muy influenciada, aun cuando no tiene las características, por ejemplo, de sus arcadas, que diga usted “esto es morisco”. No se necesita eso, pero la base, la disposición [espacial] tiene una gran semejanza […] (Barragán, [1962]2000, p. 74).

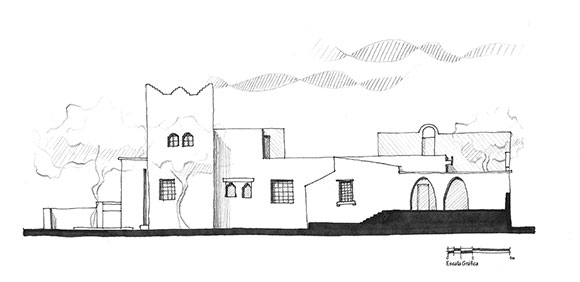

Figura 1: Casa Gustavo Cristo (1930-1931), Guadalajara. Fuente: Loredo, 2013.

Se mencionó antes que la inspiración en arquitecturas distantes a menudo resulta en la ficcionalización del otro a través de percepciones que están envueltas en estructuras narrativas insulares y preconcebidas (como podía ser el orientalismo romántico del siglo XIX). Sin embargo, frente a la alteridad Barragán tiene la capacidad de ir más allá del lenguaje, más allá de las limitaciones del yo, para cruzar la frontera cultural.

Ahora bien, la capacidad de atravesar oriente y occidente Barragán la descubrió en Bac. Interesa esta capacidad porque desmonta la idea de la influencia y permite discutir la existencia de un sistema cultural subyacente que establece nexos más allá del eurocentrismo. Resulta evidente que el encuentro con Bac es un detonador que lo puso en contacto con la arquitectura mediterránea. Pero sobre todo es el detonador de un reflejo, de un reconocimiento, con bastante naturalidad, de su propia arquitectura en el otro (Figura 2).

Figura 2: Casa Gustavo Cristo (1930-1931), Guadalajara. Fuente: Loredo, 2013.

Interculturalidad: lo universal y lo atemporal en la arquitectura

La obra de Bac reivindica la tradición cultural del jardín mediterráneo que estaba plena de poética, misterio, color, magia y sorpresa. Esta reivindicación proviene de cierta tensión entre el yo y lo universal. Una carta de Bac a Barragán, en 1933, describe la admiración por la obra de Barragán y la necesidad de establecer filiaciones universales para entender el arte y la arquitectura:

[…] Usted comprendió admirablemente bien la renovación del arte mediterráneo que emprendí en esta cosa y la perpetúa con su propio genio, variándola al infinito. Ya que Les Colombières son hijos de esta gran tradición y es también a México a quien debemos –a veces sin percatarnos—formas de este arte adaptados a ese clima. Es una gran familia que se intuyó y se reconoció sin conocerse de cerca […] (Bac, 2000, p. 150).

Da la impresión de que la arquitectura como una forma de reconciliar el yo y lo universal se convertirá en una preocupación central de Barragán. Tal y como se expresa en muchos de sus textos publicados, adoptó a menudo una perspectiva que rompía las categorías tradicionales del tiempo/espacio, al considerar la arquitectura tanto en su totalidad como en la interacción entre varios componentes. De esta forma, propone re-escenificar el pasado a partir del reconocimiento de la alteridad:

[…] quiero repetir en estos ambientes [en sus proyectos] todos los felices momentos de los antiguos. He querido reconocer los secretos que guardan esos maravillosos patios ajardinados de las viejas casonas. Todos sus elementos, sus plantas y sus árboles, así como las arquitecturas que los cobijan, están orientados a la belleza sin pretensiones. Así debe ser, la belleza va apareciendo de la mano del tiempo, al igual que el misterio del jardín se va apoderando del espacio […] (Barragán, 2000, p. 15).

Se puede entender que para Barragán la historia, el pasado, cuando se habla de arquitectura, debe ser performativo y no exclusivamente formativo. La asunción del pasado como un recuerdo colectivo permitirá delinear al mismo tiempo rasgos exóticos y características locales en su arquitectura (Figura 3). En el discurso de aceptación del Premio Pritzker en 1980 explica:

La nostalgia. Es consciencia del pasado, pero elevada a potencia poética, y como para el artista su pasado personal es la fuente de donde emanan sus posibilidades creativas, la nostalgia es el camino para que ese pasado rinda los frutos de que está preñado. El arquitecto no debe, pues, desoír el mandato de las revelaciones nostálgicas, porque sólo con ellas es verdaderamente capaz de llenar con belleza el vacío que le queda a toda obra arquitectónica una vez que ha atendido las exigencias utilitarias del programa (Barragán, 2000, p. 61).

Figura 3: Casa Gustavo Cristo (1930-1931), Guadalajara. Fuente: Loredo, 2013.

Cuando Barragán se refiere a la nostalgia, a sus frutos y a la forma en que ésta es fuente de creatividad, parece mostrar que el pasado no significa para él una referencia histórica o un precedente estético, sino un espacio/tiempo continuado donde elementos biográficos y artísticos interactúan. También en el discurso de aceptación pero en referencia a El Pedregal, Barragán dice:

[…] Paseando entre las grietas de lava y protegido por la sombra de imponentes murallas de roca viva, de repente descubrí, ¡Oh sorpresa encantadora!, pequeños y secretos valles verdes […] Tan inesperado hallazgo de esos valles me produjo una sensación similar a la que tuve cuando, caminando por un estrecho y oscuro túnel de la Alhambra se me entregó, sereno, callado y solitario, el hermoso patio de los Mirtos de ese antiguo palacio. De alguna manera tuve el sentimiento de que contenía lo que debe contener un jardín bien logrado: nada menos que el universo entero. Jamás me ha abandonado tan memorable epifanía, y no es casual que, desde el primer jardín que realicé en 1941, todos lo que le han seguido pretenden con humildad recoger el eco de inmensa lección de sabiduría plástica de los moros de España […] (Barragán, 2000, p. 60).

A través de ese espacio/tiempo continuado Barragán contribuyó a definir, espiritual y emocionalmente, las entidades geográficas como experiencias completas que no pueden simplemente reducirse al folclore tradicionalmente asociado a él. De esta forma Barragán consigue establecer, a partir de su experiencia, un paralelo entre la arquitectura popular mexicana y la del Sur de España, Marruecos y el Norte de África. Lo explica así en una entrevista concedida a Elena Poniatowska, en 1976:

[…] ¿Sabes qué influyó en mí particularmente, además de los pueblos mexicanos de mi infancia, los pueblos de Jalisco de los cuales ya te he platicado? la arquitectura mediterránea, toda blanca, bellísima, fuerte. Yo me sentí bien en el sur de España, en el norte de África, en Argel, en Marruecos. Toda esa arquitectura la sentí profundamente ligada al suelo. En las casas, en Marruecos, no sabe uno dónde termina el pedazo de desierto, cuándo comienzan los constructores a sobre elevarlas, cómo emergen del propio suelo y de los muros de roca. Lo mismo podría decirte de la arquitectura popular mexicana; es parte de la tierra, nada de ella es falso y, sabes, otra cosa de la arquitectura popular es que puede decirse que no tiene época. Me imagino yo que esas casas de los pueblos del norte de África, o esas casas blancas de las islas griegas, lo mismo pueden haberse hecho hace mil o dos mil años que hoy. Los palacios árabes no pueden clasificarse, no pueden etiquetarse y esto es lo que me interesa muchísimo, que la arquitectura pierda su época para hacerte vivir, que no te sitúe ni te encajone, que no quedes confinado al momento en que estás viviendo, sino que vivas también el pasado, y en esos dos tiempos puedas también vivir el futuro […] (Barragán, 2000, p.110).

Lo que logró hacer, de hecho, fue establecer una relación cara a cara con un espacio geográfico, donde paisaje, naturaleza, cultura, religión, etc. no quedan fuera. Sin incorporar las demandas del pasado, en un discurso crítico totalmente sustentado en su experiencia, Barragán amplía y renueva el alcance de la arquitectura. El efecto es doble. Primero, le permite ampliar su perspectiva a una escala universal. Lo que nos deja ver que la arquitectura no debe preocuparse por la función discursiva del lenguaje, que es en sí mismo una respuesta apropiada a la tensión entre la conciencia moral del arquitecto y las demandas históricas de la cultura en la que vive. Para luego, lograr una visión más detallada de la arquitectura donde el tiempo se convierte en fuerza cultural. Al respecto de un terreno frente al Pedregal en donde proyectó algunos jardines, Barragán cuenta:

[…] Para El Cabrío, la base fue el telón sin huellas de historia, este lugar sin marcas del tiempo. Su vegetación natural es asombrosa. Yo he querido trabajar con ella, y he experimentado aquí con mis ideas y mis dudas. Las superficies de césped se han dado casi sin esfuerzo alguno. Me han servido para probar una cosa importante: cuando quiero introducir en este ambiente elementos ajenos al tiempo y al espacio presente, modernos, cobran una soledad muy grande. Se ven aislados, señalados, casi como intrusos no deseados. Incluso he notado, más que nada, que al exponer en medio de un jardín un busto clásico –o cualquier muestra del pasado—resalta su absoluta inconexión. Esto me hace pensar en los lenguajes formales en arquitectura. Lo único que nos queda es buscar una manera de lenguaje acorde a lo contemporáneo […] El Cabrío es espacio y jardín sin tiempo, pensé al verlo por primera vez. Lo que he querido es hacer que mi trabajo fuera como una hoja de árbol que ha caído ahí porque lo ha deseado el viento (Barragán, 2000, pp. 30-31).

Lo que se ve aquí es a Barragán señalar el poder limitativo del lenguaje, cuando éste no surge o converge en su momento. El espacio/tiempo continuado, la idea de lo atemporal y/o universal de la arquitectura parecen servir al propósito crítico de Barragán y a la necesidad de encontrar una arquitectura que no pertenezca a un mundo, sino a todos. Una arquitectura que muestre, además del yo propio del autor montado en imágenes de su infancia, de su experiencia, al otro visto desde adentro. No desde una posición vertical que podía colocarse por encima o por debajo, sino desde una visión horizontal del mundo.

Reflexiones finales

En la superficie, la relación durante el siglo XX de la arquitectura mediterránea y la mexicana fue menor. Sin embargo, no se puede pasar por alto que esta relación tiene como fuente uno de los procesos de interacción intercultural más masivos y complejos entre España y África; con importantes contactos e influencias mutuas no solo en las artes y la arquitectura sino también en la religión, la política y la ciencia. La existencia de un sistema cultural subyacente obliga a desafiar la verticalidad del eurocentrismo y dar lugar a otros signos de identidad en el estudio de nuestras arquitecturas. El reto consiste en reconocerse en la otredad, en el dominado y no en el dominante, en el desplazado, en el perseguido, tal y como propone Bhabba (1994). Lo que implica construir una narrativa que deje de lado las influencias como materia interpretativa de la arquitectura y se centre en aquellos nexos que resultaron del contacto.

Al cruzar las fronteras culturales, al inicio de su ejercicio profesional, Barragán pudo mirar tanto a la arquitectura mexicana como a la arquitectura mediterránea desde un ángulo diferente. La confrontación intercultural se convirtió en un acto de mediación que le ayudó a desarrollar una mejor percepción de la arquitectura local y superar barreras culturales y de lenguaje. Al hacerlo, logró definir un nuevo enfoque de la arquitectura que también le ayudó a resolver la crisis de identidad que existía en el ambiente cultural mexicano del periodo. En este sentido, el enfrentamiento con la arquitectura mediterránea fue un paso significativo hacia la autodefinición y la determinación de una forma propia de hacer arquitectura.

Como tal, la obra arquitectónica de Luis Barragán puede ser vista como una contribución a un mayor entendimiento entre las comunidades del sur-global. Y es, en ese contexto, que su trabajo puede verse como participante en la mediación intercultural. De los textos examinados, se puede rescatar una actitud de desapego a lo nacional y de reconocimiento a lo extraño, que es de cierta forma familiar. El autor media entre las dos tradiciones e intenta traer una mayor comprensión de la arquitectura a través del prisma de otra tradición cultural. De esta forma, Barragán nos recuerda a los historiadores que la arquitectura no es sólo una empresa estética, sino una acción socio-semántica que debe empujar a la reflexión sobre la relevancia de las arquitecturas fundacionales para el entendimiento de la arquitectura actual.

1. Particularmente en contextos poscoloniales.

2. Es decir, los localizados en África, Asia, Medio-Oriente y Latinoamérica.

3. Se elige el término islámico porque vincula al Islam y al árabe, sin excluir a los no religiosos o no parlantes del idioma (Martínez Nespral, 2020).

4. Los jardines de Luis Barragán, entrevista, 1962 (Barragán, 2000, pp. 72-89); Discurso de aceptación del premio Pritzker, 1980 (Barragán, 2000, pp. 58-61); La buena arquitectura es bella, entrevista, 1981 (Barragán, 2000, pp. 132-134).

5. Apuntes de Nueva York. Ideas sobre jardines, texto autógrafo, 1931; Gardens for enviroment. Jardines del pedregal, conferencia, 1951; Curriculum Vitae. Datos generales, 1968; Luis Barragán. Entrevista, 1976.

6. Luis Barragán. Entrevista, 1976 (Barragán, 2000, pp. 104-123); Discurso de aceptación del premio Pritzker, 1980 (Barragán, 2000, pp. 58-61); El arte de hacer o Cómo hacer el arte, entrevista, 1980/1981 (Schjetnan Garduño, 1982); Los colores de México, entrevista, 1981 (Barragán, 2000, pp. 128-131); La buena arquitectura es bella, entrevista, 1981 (Barragán, 2000, pp. 132-134).

7. Luis Barragán y el regreso a las fuentes, entrevista, 1975 (Bayón, 1975); Luis Barragán. Entrevista, 1976 (Barragán, 2000, pp. 104-123).

8. Los jardines de Luis Barragán, entrevista, 1962 (Barragán, 2000, pp. 72-89); Luis Barragán. Entrevista, 1976 (Barragán, 2000, pp. 104-123); Discurso de aceptación del premio Pritzker, 1980 (Barragán, 2000, pp. 58-61); Los colores de México, entrevista, 1981 (Barragán, 2000, pp. 128-131).

9. Ignacio Díaz Morales, Rafael Urzúa, Pedro Castellanos y Luis Barragán, entre otros.

10. Que los llevarían a mantener correspondencia para luego conocerse personalmente en una visita a los jardines de Les Colombières, durante el segundo viaje a Europa de Barragán en 1931.

1. Alfaro, A. (1994). Voces de tinta dormida: Itinerarios espirituales de Luis Barragán. Artes De México, 23, pp. 42-63. [ Links ]

2. Arango, S. (2019). Las influencias en arquitectura. Tres premisas y una conclusión. En A. Kennedy-Troya, Modernidad y vanguardia en América Latina. 1930-1970. (pp. 81-93). Cuenca, Ecuador: Editorial Don Bosco. [ Links ]

3. Bac, F. (2000). Carta de Ferdinand Bac a Luis Barragán. 27 de diciembre de 1933. En A. Riggen, Luis Barragán. Escritos y conversaciones. (p. 150). Madrid, España: El Croquis. [ Links ]

4. Barragán, L. (2000). Capítulos varios. En A. Riggen, Luis Barragán. Escritos y conversaciones. Madrid, España: El Croquis. [ Links ]

5. Bayón, D. (1975). Luis Barragán y el regreso a las fuentes.Cultural Plural, 48. [ Links ]

6. Bhabba, H. K. (1994). The Location of Culture. Nueva York, Estados Unidos: Routledge. [ Links ]

7. Blanc, J. y Freitas, F. (2018). Big Water.The Making of the Borderlands Between Brazil, Argentina, and Paraguay. Tucson, Estados Unidos: University of Arizona Press. [ Links ]

8. De Anda Alanís, E. X. (2005). Una mirada a la arquitectura mexicana del siglo XX. México DF, México: Arte e Imagen. [ Links ]

9. Giménez, G. (1996). Territorio y Cultura. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, II, , pp. 9-30. [ Links ]

10. González Gortázar, F. (1991). Ignacio Díaz Morales habla de Luis Barragán. Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara. [ Links ]

11. Herscher, A. y León, A. M. (06 de Mayo de 2020). At the Border of Decolonization. A/D/O and e-flux Architecture. Recuperado de: https://www.e-flux.com/architecture/at-the-border/325762/at-the-border-of-decolonization/ [ Links ]

12. Lara, F. L. (2020). American Mirror: The Occupation of the ‘New World’ and the Rise of Architecture as We Know It. TPJ. The Plan Journal, 5(1), pp. 71-88.

13. Lim, W. y Chang, J. H. (2012). Non West Modernist Past: On Architecture & Modernities. London, UK: World Scientific Publishing. [ Links ]

14. López Guzmán, R. y Gutiérrez Viñales, R. (2016). Alhambras. Arquitectura neoárabe de Latinoamérica. Granada, España: Ediciones Almed. [ Links ]

15. Loredo Cansino, R. (2013). Arquitectura y Surrealismo. Barragán y O’Gorman: dos procesos en busca de una tradición. Tesis inédita de doctorado. Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España.

16. Lu, D. (2011). Third world modernism: architecture, development and identity. New York, USA: Routledge. [ Links ]

17. Martínez Nespral, F. (2020). Nuestro Cercano Oriente. Rasgos islámicos de la arquitectura y ciudad Latinoamericana. En R. Loredo Cansino y F. L. Lara, Apuntes sobre decolonización, arquitectura y ciudad en las Américas. (pp. 109-137). México, México: Colofón-UAT. [ Links ]

18. Martínez Nespral, F. (2019). Migraciones, interculturalidad, exilio y arquitectura. Cerámica. ÁREA, 25(2), pp. 1-14. [ Links ]

19. Noelle, L. (1996). Luis Barragán: búsqueda y creatividad. México DF, México: UNAM. [ Links ]

20. Noufouri, H. (2004). Sirios, libaneses y argentinos. Fragmentos para una historia de la diversidad cultural Argentina. Buenos Aires, Argentina: Cálamo. [ Links ]

21. Romero, J. L. (1944). Bases para una morfología del contacto entre culturas. Buenos Aires, Argentina: Institución Cultural Española. [ Links ]

22. Said, E. D. (2002). Orientalismo. Barcelona, España: Random House Mondadori. [ Links ]

23. Schjetnan Garduño, M. (1982). El arte de hacer o cómo hacer el arte. Entrevista a Luis Barragán. Revista Entorno, pp. 9-12. [ Links ]

24. Walsh, C. (2005). Interculturalidad, conocimiento y decolonización. Signo y Pensamiento, XXIV(46), pp. 39-50. [ Links ]

BIBLIOGRAFIA

1. Riggen Martínez, A. (2000). Luis Barragán. Escritos y conversaciones. Madrid, España: El Croquis.