Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Mario J. Buschiazzo

On-line version ISSN 2362-2024

An. Inst. Arte Am. Investig. Estét. Mario J. Buschiazzo vol.51 no.2 Buenos Aires Dec. 2021

ARTICULO

Un francés en las sierras cordobesas: relecturas y nuevas aproximaciones hacia las “casas serranas” de Leon Dourge

A Frenchman in the Cordoba mountains: re-readings and new approaches to Leon Dourge's “mountain houses”

Virginia Garreta *

https://orcid.org/0000-0002-4698-8355

* Licenciada en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (FFYL-UBA). Guía de Museos por el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori. Docente de Diseño Intercultural y anteriormente de Historia de la Arquitectura I en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA). Asistente de coordinación en el Programa de Doctorado de la FADU-UBA. Fue becaria estímulo del proyecto UBACYT “Historias de acá. Miradas sobre la arquitectura y el habitar de arquitectos argentinos en viaje (1901-1947)” y becaria a las vocaciones científicas en la investigación “Imágenes de Dourge: Relecturas y nuevas aproximaciones hacia sus casas serranas (1920-1930)”. Integra el Programa “Tiempos Americanos”, radicado en el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazzo (IAA-FADU-UBA). Actualmente estudia la relación del arte y los espacios culturales en el ámbito de la recreación.

Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo”. Intendente Güiraldes 2160, Pabellón III – Piso 4°. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP 1428. Buenos Aires. Argentina. Email: virginia.garreta@fadu.uba.ar

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (FFYL-UBA).

El presente trabajo se enmarca en el proyecto UBACYT “Lecturas y construcción periférica de un ‘hispano-americanismo’ alternativo en Argentina (primera mitad del siglo XX)” de la FADU-UBA.

RECIBIDO: 16 de septiembre de 2020.

ACEPTADO: 10 de noviembre de 2020.

RESUMEN

El presente trabajo profundizará en el análisis de la serie “casas serranas” construidas por el arquitecto francés León Dourge en las Sierras de Córdoba, Argentina, entre los años 1920 y 1930. Se indagará sobre los vínculos entre el lenguaje artístico andaluz en una territorialidad provincial, la otredad del autor y su carácter transnacional. Se basará en el análisis de un patrimonio documental de carácter inédito, que puede ser contrastado con la obra construida en un área periférica; estableciendo un aporte a la construcción de una Historia de la Arquitectura, de los imaginarios urbanos y de las formas de habitar en Argentina con particular interés en el carácter multicultural de las partes y la obra en cuestión.

Palabras clave: Leon Dourge; arquitectura andaluza; habitar; imaginario.

Referencias espaciales y temporales: Argentina; primera mitad del siglo XX.

ABSTRACT

This work will delve into the analysis of the series “mountain houses” built by the French architect León Dourge in the Sierras de Córdoba, Argentina, between 1920 and 1930. It will investigate the links with the Andalusian artistic language in a provincial territoriality, the otherness of the author and his transnational character. It will be based on the analysis of a documentary heritage of unpublished character, which can be contrasted with the work built in a peripheral area, establishing a contribution to the construction of a History of Architecture, urban imaginaries and ways of living in Argentina considering the multicultural character of the parts and the work in question.

Key words: Leon Dourge; Andalusian architecture; inhabit; imaginary.

Space and time references: Argentina; first half of XXth Century.

Comúnmente las herencias culturales no se reconocen, salvo cuando ellas dan certificado de orígenes gloriosos [...] Los legados que vienen desde otros tiempos, de otras configuraciones culturales o de fuentes más antiguas y más lejanas, no se registran

(Zatonyi, 2007, p.37).

Cómo se incorporan lejanas herencias culturales -en el tiempo y en el espacio- y cómo sobreviven en un contexto nuevo y diferente, debería ser uno de los temas más importantes de los estudios sobre el arte. En caso de un buen uso y de suficiente capacidad de renovar tal herencia, puede servir como un elemento que, desde el pasado, enriquece el presente y permite, a su vez, una mirada renovada sobre el pasado (Zatonyi, 2007).

La obra del arquitecto francés León Dourge es multifacética y se extiende por varios sitios del territorio argentino. Se sabe que este arquitecto, formado en Francia y activo en la Argentina durante la primera mitad del siglo XX, tenía un amplio conocimiento en la materia, no solo a nivel constructivo-resolutivo, sino también en la teoría, la historia y los estilos arquitectónicos. La mayor parte de su labor profesional se desarrolló entre 1920 y 1950 (Martínez Nespral, 2009). Su obra más famosa es el Palacio Duhau en Buenos Aires, pero además realizó una gran serie de edificios que muestran su flexibilidad profesional y la capacidad de adaptación a requerimientos, emplazamientos y funcionamientos tan diversos como los comitentes que tuvo.1 Tal es así que “transitó simultáneamente por distintas corrientes arquitectónicas como el academicismo, el pintoresquismo y el racionalismo. Interesa especialmente su obra ‘española’ en la Provincia de Córdoba” (Martínez Nespral, 2019). Se puede afirmar, como suele especificarse dentro del campo disciplinar arquitectónico,2 que se trata de una arquitectura “historicista” y muy versátil. En este punto, se puede aventurar la primera pregunta y decir ¿entonces el arquitecto no tenía un estilo propio? ¿Algo que permita ser reconocible, un rastro de identidad en su obra?. Esta respuesta será parcial y puede lograrse desde el camino de la estética, filosofía que estudia el arte y sus cualidades:

No abordaremos el tema como algo inaccesible, pomposo y grandilocuente; tampoco como algo trivial y rutinario sino como algo sagrado pero a la vez accesible con una formación adecuada. Pensaremos el arte como un objeto de goce y estudio cuya aprehensión está balanceada entre sentir, percibir y saber (Zatonyi, 2007, p. 9).

Y agrega Zatonyi:

Una obra de arte, independientemente del tiempo y el espacio en que haya sido creada, independientemente del género al que perteneciera y el lenguaje que la constituyó, siempre se compromete, se involucra profundamente con ambas instancias, habla sobre ellas, se abastece de su realidad (Zatonyi, 2007, p. 122).

En base a esta inquietud se plantea la segunda pregunta: ¿Cómo leer los aportes e influencias de estilos aparentemente externos a la cultura local?3 Pallasmaa señala que, desde el punto de vista de la estética, el arte mantiene conexiones vitales con nuestro pasado biológico y cultural, con el sustrato de un conocimiento silencioso, genético y místico. Las dimensiones temporales esenciales del arte señalan al pasado más que al futuro, pues “el arte cultiva y preserva más de lo que desvela o inventa” (Pallasmaa, 2017, p. 78).

Marcar los límites, entonces, entre el comienzo del arte en una cultura y las influencias de otras es una tarea casi imposible. Encontrar la “pureza” de una corriente, como si hubiera surgido y transcurrido sin entrar en contacto con otras es un fallido que hace ya tiempo los estudios historiográficos han querido superar. El riesgo siempre será que el objeto de estudio se “diluya”. Este estado de equilibrio inestable, de mutación ininterrumpida, pide no sólo interrogarse acerca de la idea de tradición sino también acerca de la coherencia que, por lo común, se le concede a las sociedades y a los edificios culturales (Gruzinsky, 2016). Por esta razón, marcar fechas, rasgos repetitivos y delimitar zonas geográficas es importante para comprender un movimiento o proceso artístico, siempre y cuando se mantenga presente que se trata de herramientas para aproximarse mejor a su entendimiento y no una realidad fáctica cerrada. Desde el campo de la Estética, resulta difícil concebir el arte occidental sin los aportes de los intercambios culturales. Las diversas herencias, lejanas en tiempo y espacio, se materializan en un contexto diferente, y las convierte en uno de los temas más complejos en los estudios sobre el arte.

En el caso de las Casas Serranas, se propone un abordaje desde la línea de investigación francesa (mirada propuesta por Gastón Bachelard, Gilbert Durand y el Centro de Investigaciones sobre lo imaginario); marco de investigación antropológico ligado a la dimensión creadora del ser humano [imaginación y producción creativa del diseñador], y desde la capacidad misma de las imágenes de representar una realidad simbolizada. La construcción del imaginario es la construcción de la identidad (Zatonyi, 2000), y Dourge no era ajeno a este tema a la hora de proyectar sus Casas Serranas. La obra no persigue el afán de originalidad del autor, si no todo lo contrario. Busca una armonía entre las partes y una armonía con el lugar y su identidad a través de imaginarios y modos de habitar los espacios. Allí reside la belleza de esta serie:

No repetirse no quiere decir cambiar fundamentalmente de estilo. Es una particularidad de nuestra época en completa decadencia artística, esa manía de hacer algo diferente a los demás; vivimos así en un laberinto de estilos disparatados. Si admiramos tanto a los pueblitos de Europa, que sea en Italia, España, Inglaterra o Francia, es porque tienen unidad de estilo (Dourge, 1930, p. 569).

Tres claves para analizar las Casas Serranas

Funcionalidad y programa

En primer lugar, resulta interesante ver cómo la funcionalidad y el programa del proyecto determinó el estilo, algo muy común en la época. Con el historicismo, el arquitecto ya no marcaba un estilo personal, sino que mantenía una flexibilidad estilística según la funcionalidad de cada obra: neoclásico para instituciones públicas, neogótico para ciertos edificios religiosos, etc. Este proceso no fue ajeno al ámbito rural.4

El pintoresquismo de los palacios borbónicos y los castillos del Loira colocados en las pampas (La Lanterne, Huetel, La América), el cottage inglés (Villa María, Vivoratá, Malal-hue, San Simón) y los neocoloniales (San José, Acelain) señalan los intentos de identificación de los propietarios con una imagen cultural determinada. Aquí el modelo teórico adquiere tal fuerza que se trata de una arquitectura de pautas urbanas y eruditas ubicadas en el medio rural (Gutiérrez, 1983, p. 334).5

Pero sería un análisis superficial pensar que esta fue la única razón para las Casas Serranas. Puede entenderse que Dourge, formado en la Ecole de Beaux-Arts6 de París, había estudiado la arquitectura andaluza desde una perspectiva eurocéntrica7 y asociaba ese tipo de construcciones a las actividades ociosas y a la vida de placer. Este repertorio encajaba con las casas de vacaciones que tenía que realizar en Córdoba. Como dice Pallasmaa (2017, p. 38) “sólo el arquitecto que crea su cliente ideal en sus proyectos puede crear casas y hogares que den a la humanidad esperanza y sentido en lugar de mera satisfacción superficial”.

En el caso de las Casas Serranas, Martínez Nespral (2009) se pregunta sobre el por qué de la elección de lo andaluz como referente al ocio y lo placentero. Las imágenes, generalmente negativas, que se asocian al Oriente (tanto desde lo religioso, como lo cultural y social),8 cambian de visión frente al carácter versátil de sus espacios ajardinados, sus espejos de agua y aquello que remite a la España islámica andaluza. Así, la arquitectura del ocio y del disfrute podría representarse a través de las construcciones serranas de León Dourge, casi desde una imagen onírica como aquella que establece Bachelard (2012) en su Poética del espacio. Allí, la esencia de la “casa onírica”, la casa de ensueños de la mente, está condicionada culturalmente, pero su imagen refleja sus constantes universales.

“Imaginamos lo que no conocemos o lo que no es, o lo que aún no es” (García Canclini, 2007): un campo de imágenes que difieren de lo observable. Las elaboraciones simbólicas sobre lo que se observa actúan fuertemente sobre la percepción de las cosas, a través de las representaciones de lo real. En ese imaginario, el placer sensorial es una parte importante de ese carácter simbólico, como metáfora corpórea y vívida. La arquitectura serrana de Dourge refleja ese aspecto: estimular el placer sensorial, entender que los edificios son proyecciones mentales y la exteriorización de la imaginación, la memoria y las capacidades conceptuales del ser humano (Pallasmaa, 2017). Según este autor, las imágenes arquitectónicas “[…] no proyectan significados específicos, sino que ocultan ciertas experiencias, emociones y asociaciones” (Pallasmaa, 2017, p.101). De esta manera, la obra materializa nuestros recuerdos, fantasías, sueños y deseos. Como afirmaba Juan Goytisolo:

Nuestra percepción de las culturas ajenas no suele fundarse en una realidad objetiva sino en la imagen mental que tenemos de ella. Cuanto más nítida y definida sea la imagen, mayor será nuestra convicción íntima de su conocimiento y su comprensión (Martínez Nespral y Noufouri, 1999, p. 61).

Imaginario

El artista toca la piel de su mundo

con el mismo sentimiento de asombro con el

que un niño toca una ventana con escarcha

(Pallasmaa, 2017, p. 59).

En segundo lugar, la geografía de las sierras resultaron la piedra angular de su proyecto, asociadas al imaginario andalusí. Un imaginario (según la Escuela Francesa de Grenoble fundada por Gilbert Durand en 1966) remite tanto al aspecto representativo y verbalizado de una expresión, como al aspecto emocional y afectivo más íntimo de ésta (Solares, 2006). El imaginario nos vincula, en principio, a una serie de imágenes y símbolos; y sus imágenes son siempre portadoras de un sentido simbólico. En las Casas Serranas de Dourge, los grandes espacios abiertos entre cada construcción permitieron no sólo crear una serie con identidad y unidad, sino incluir al paisaje como parte de la obra:

Se comprende que frente a cuadros tan estupendos el deber del arquitecto es sacar partido de esa situación privilegiada, distribuyendo su casa a propósito para el lugar que va a ocupar y evitando repetir algo ya hecho en otra parte (Dourge, 1930, p. 568).

Por este motivo, la herencia de recursos y estilos hispanoárabes resultaban en un programa acertado. La serie fue pensada para el lugar, en concordancia con él. La función estaba clara: serían casas de recreo (descanso, ocio y esparcimiento). Nada mejor que un estilo asociado (por la historiografía occidental) con tales actividades. Mejor aún, la geografía resultaba perfecta para complementarse como una parte más de la obra:

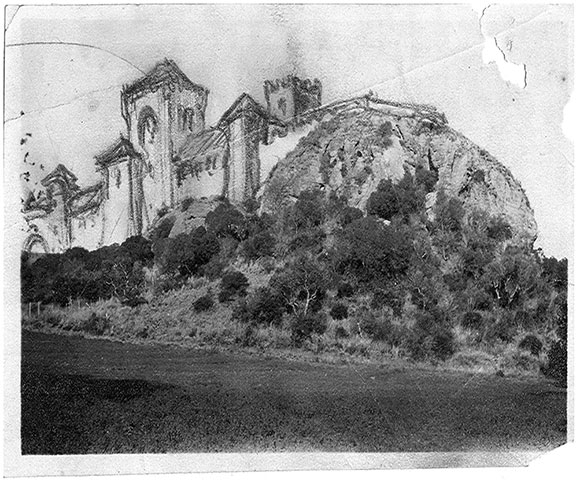

El paisaje serrano le recordaba a España en general y a Andalucía en particular y por ello, para estas obras, Dourge optó por un estilo pintoresquista español que se extiende hasta los nombres elegidos para las casas (Granada, Toledo, Sevilla [Figuras 1 y 2] y La Gitanilla [Figura 3]–que fuera su propia casa-). Pero entre todas ellas se destaca “El Paraíso”, fantástica residencia que años más tarde fuera adquirida como vivienda permanente por el escritor Manuel Mujica Láinez [Figura 4] (Martínez Nespral, 2019).9

Figura 1: Sevilla exterior. Actualmente funciona como Hotel Boutique. Fuente: Fotografía de la autora.

Figura 2: Boceto de Sevilla firmado por Dourge. Repositorio: Sección Archivo Documental (SAD). Archivo documental del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” (IAA).

Figura 3: Chalet La Gitanilla, casa personal de Dourge. Fuente: Fotografía de la autora.

Figura 4: El Paraíso, exterior. Fue la casa del escritor Manuel Mujica Láinez. Actualmente es un museo. Fuente: Fotografía de la autora.

Cuando se piensa en imaginarios hay que remitirse menos a los aspectos de lo real, lo objetivo y lo observable y reconocer más su carácter imaginado. Se trata de un proceso de fundamentación y reconstrucción incesante (García Canclini, 2007). El mismo Dourge comentaba al respecto:

En la región cordobesa [las casas] son más sencillas, por lo tanto más naturales, el arquitecto puede así proyectar con toda libertad y casi puede decirse a la manera de un pintor, en lugar de hacer composiciones arquitectónicas, busca de hacer paisaje, compone a su gusto una silueta que forme parte del lugar donde va ubicada, realiza la unión de la edificación con la naturaleza (Dourge, 1930, p. 561).

La relación entre la obra y su paisaje se convierten en dos aspectos de una misma idea.10 Se comprende la intención de buscar unidad entre las obras de la serie y entre la serie y el lugar.11 Acaso pensara que cada una (arte y naturaleza) permitía la existencia de la otra. Heidegger (1950) decía que un edificio es “por el mero hecho de alzarse ahí en permanencia, el que le da a las cosas su rostro y a los hombres la visión de sí mismos. Esta visión sólo permanece abierta mientras la obra siga siendo obra [...]” (Heidegger, 1950, p. 27).

La arquitectura de las casas serranas de Dourge logra controlar el espacio natural y convertirlo en parte de la obra. Incluso las vistas desde cada ventana estaban pensadas para integrar el paisaje a la obra: “Los panoramas que se disfrutan en las sierras son grandiosos o pintorescos y de lo más variados. En cada orientación la vista es diferente: hay allí toda una gama de colores” (Figura 5) (Dourge, 1930, p. 568).

Figura 5: El Olimpo. Fuente: Arquitectos franceses en Argentina. Catálogo online de sus obras. Recuperado de: http://arquitectos-franceses-argentina.blogspot.com/2018/04/arquitecto-leon-paul-dourge-prov-de.html

Las Casas Serranas evocan un imaginario12 e invitan a habitarlas de una manera particular. Las imágenes que se presentan de la serie abren un caudal de asociaciones y refuerzan una experiencia sensorial y existencial específica, así como una relación del hombre con el mundo.13 Resulta interesante ver cómo se utilizan recursos arquitectónicos y estilísticos de un pasado lejano, y cómo se logra crear un vínculo con el lugar presente (“estilo colonial u otros afines y adecuados al lugar” Dourge, 1930, p. 561), con la función que tenían que cumplir dichas casas de recreo. “Para percibir14 compleja y profundamente el arte y entenderlo vigorosamente debemos considerar las tres paradojas: la otredad, la repetición y diferencia…y la memoria” (Zátonyi, 2007, p. 44).

Dourge reúne a todas en su serie serrana:

[...] vivienda recreativa, y por tanto dedicada al ocio; y el estilo elegido, que hace indudable referencia a la arquitectura española en general – y andaluza en particular- y remite a la imagen de los pabellones de recreo serranos inmortalizados por el Generalife, próximo a la Alhambra granadina.

España –y sobre todo Andalucía- son para la arquitectura de Dourge el símbolo de la arquitectura del ocio y el disfrute, en particular en el marco paisajístico serrano (Martínez Nespral, 2009b).

Se puede identificar la construcción de un imaginario específico en completo compromiso con una arquitectura hispanoamericana. Un imaginario que:

Alude a un conjunto de producciones mentales materializadas en una obra [o serie] a través de imágenes visuales [paisajes estilo andaluz, patios, balcones, torres, pérgolas, etc.], lingüísticas [nombres de las casas que remiten a lugares andaluces representativos],15 acústicas o gestuales, dando lugar a conjuntos de imágenes coherentes y dinámicas sobre la base de la dimensión simbólica […]” (Solares, 2006, p.132).

El Habitar

Por último, hay que considerar el habitar como el tercer aspecto que es posible identificar en el resultado de sus Casas Serranas. Sin esta perspectiva se corre el riesgo de caer en una concepción de la arquitectura basada en la idea de objeto arquitectónico perfectamente articulado, un artefacto artístico desprovisto de vida. A diferencia de los proyectos de la primera modernidad, los de la vanguardia actual carecen de empatía hacia el habitante. En lugar de estar motivada por la visión social del arquitecto o por una concepción empática de la vida, la arquitectura se ha vuelto autorreferencial y autista (Pallasmaa, 2017).

[Al habitar] interactuamos con un edificio: nos lo encontramos, nos aproximamos y nos enfrentamos a él, nuestro cuerpo se relaciona con él, deambulamos por él, y lo utilizamos como contexto y como condición para objetos y acciones, etc. La arquitectura dirige, escala y enmarca acciones , percepciones e ideas [...] La experiencia arquitectónica auténtica consiste, por ejemplo, en aproximarse o enfrentarse al volumen del edificio y sentir su presencia física más que en la aprehensión formal de la fachada; en el acto de entrar o cruzar la frontera entre dos ámbitos, y no en la apreciación de la imagen visual de la puerta; en mirar por la ventana, más que en la forma de la propia ventana como unidad de composición visual (Pallasmaa, 2017, p. 96).

¿Qué habitar imaginaba para sus casas serranas? Se puede pensar que, como afirma Pallasmaa (2017), “el habitar se entiende habitualmente en relación al espacio como una forma de domesticación o control de éste. Sin embargo, también domesticamos el tiempo, y ambas dimensiones necesitan articularse y dotarse de significados específicos” (p.9).

Del mismo modo, el habitar de las casas también dotaría de sentido y significado al espacio y al tiempo. ¿Qué suscita habitar las casas serranas? ¿Qué esperaba Dourge16 que le sucediera a las personas que habitarían estos espacios? Pallasmaa señala que:

Lo experimentado, lo recordado y lo imaginado son experiencias con idéntica cualidad en la conciencia; nos puede conmover de igual manera algo evocado que algo imaginado o algo realmente vivido. El arte crea imágenes y emociones que son tan ciertas como las que uno encuentra en la vida (Pallasmaa, 2016, p. 62) .

Lo “hispanoamericano” y las Casas Serranas de León Dourge

Para descubrir algo nuevo, tenemos que estudiar lo que es más viejo.

(Pallasmaa, 2017, p. 67).

Según las diferentes definiciones, Las Casas Serranas de Dourge mantienen un estilo español-neoandaluz (Martínez Nespral, 2009), neocolonial (Grementieri, 1993) o neomudéjar (Gutiérrez, 1983) en plena sierra cordobesa. De hecho, Grementieri directamente lo denomina estilo “expresivo neocolonial”, debido a que pretendía afianzar una identidad olvidada. Sin embargo, el autor no advierte un estilo español marcado, sino una múltiple inspiración de diversas tradiciones vernáculas europeas. A pesar de ese detalle, concluye que las casas serranas favorecieron el afianzamiento de otro regionalismo argentino cuyo auge continuaría por más de tres décadas (Grementieri, 2001). Como este trabajo indaga en el posible vínculo entre un hispanoamericanismo alternativo y las casas serranas, lo principal sería preguntarse si Dourge reformuló herencias españolas o si solamente copió un estilo y lo implantó en medio de las sierras argentinas. Como se dijo, la tendencia historicista se sumaba a la serie de movimientos antiacademicistas. Una de las vertientes de lo “nacional” español fue el neomudéjar, que ya aparece en obras representativas como las plazas de toros en Bogotá o el Real de San Carlos (Uruguay), en casas de baños, pabellones efímeros o residencias de alta sofisticación, como la Alhambra (Santiago de Chile) y el Palacio de Oswaldo Cruz en Río de Janeiro en 1907 (Gutiérrez, 1983, p. 413). Es decir que la serie de Dourge no fue un caso aislado en el continente americano desde el punto de vista del lenguaje arquitectónico. En torno a la identidad de la zona -las sierras cordobesas-, menciona uno de los puntos más interesantes para entender sus intenciones: en las sierras las casas deben tener un estilo propio, el colonial, u otros afines y adecuados al lugar (Dourge, 1930).

El proceso intelectual que atravesó el arquitecto derivó en decisiones acordes con el país en el que se encontraba, ya que él mismo buscaba establecer un vínculo entre su obra y la identidad del lugar, para que resultara en una relación natural, armoniosa y adecuada a las personas que habitarían las casas. Grementieri (1993) destacó la gran capacidad del arquitecto para asimilar y reinterpretar la arquitectura a la circunstancia local: “en buena parte de su producción, Dourge supo transformar o reinterpretar variadas tradiciones con espíritu renovador y práctico, adaptándolas a los multifacéticos requerimientos de la época” (Grementieri, 1993, s/n).

¿Por qué establecer un vínculo entre lo hispanoamericano y las casas serranas? Si se entiende que las influencias arquitectónicas españolas en la América hispanohablante (otrora colonias tributarias de la corona española unificadas territorialmente) han dominado durante tres siglos este territorio, puede inferirse que lo hispanoárabe forma parte indiscutible e inseparable del repertorio formal y estilístico. Lo “mudéjar”,17 aparece en diseños y obras como resultado de la asimilación efectuada en la Península Ibérica del arte iberoárabe o islámico occidental. Su directa proyección en América lo transformó en un constituyente básico del diseño iberoamericano. Este hecho transforma al conocimiento y análisis del diseño y el arte hispanoárabe en una herramienta indispensable para su comprensión (Martínez Nespral, 1999).18 Los legados que vienen desde otros tiempos, de otras configuraciones culturales o de otras fuentes más antiguas y más lejanas, no se suelen registrar. Resulta imposible concebir el arte occidental sin estos aportes, aunque comúnmente las herencias culturales no se reconocen, salvo cuando ellas dan certificado de orígenes gloriosos (Zatonyi, 2007). En las Casas Serranas se pueden identificar los siguientes elementos hispanoárabes: la falta de simetría, volúmenes prismáticos yuxtapuestos, patios, quiebres en las plantas y espacios combinados entre interior y exterior (Figuras 6 y 7), así como múltiples visuales19 desde diferentes ángulos dentro del paisaje (Figura 8) (resulta imposible querer “abarcar” visualmente toda la obra de una sola vez) -que corresponden a lo mudéjar-; y tejas musleras, ventanas con arcos rejería, balcones en voladizo y detalles barrocos regionales como espadañas y columnas salomónicas, entre otros -que responden a la arquitectura popular española-. De esta manera, “la casa se ofrece y a la vez captura el entorno” (Martínez Nespral, 2009b).

Figura 6: Toledo. Exterior. Actualmente funciona como hostal. Fuente: Fotografía de la autora.

Figura 7: Jardines de El Paraíso. Fuente: Fundación Mujica Láinez. Recuperado de: http://www.fundacionmujicalainez.org/parque.html

Figura 8: Bocetos de León Dourge para las Casas Serranas. Repositorio: Sección Archivo Documental (SAD). Archivo documental del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” (IAA).

En el periodo que comprende este trabajo, el espíritu “romántico” y “nacional” europeo solo calaba superficialmente, ya que el “estado de ánimo” cultural le era conceptualmente ajeno. En esa búsqueda de mimetización cultural la arquitectura se convirtió en “historicista” de la historia de otros y en “nacionalista” de países extranjeros, por incapacidad de asumir la propia nación (Gutiérrez, 1983). Esta ambigüedad esencial limita las posibilidades de comprensión del fenómeno a una suerte de identificación simbólica entre tipología de obras y lenguajes.

Es posible inferir, dentro de la comprensión coyuntural de la primera mitad del siglo XX argentino, que Dourge fue un arquitecto ecléctico más, entre los tantos que habían llegado o estudiado en Europa, y que su principal interés era realizar obras de calidad para sus clientes. Sin embargo, al entender el concepto de lo hispanoamericano y su importancia, puede pensarse que, si bien es muy posible que esto sea cierto, la particularidad de su serie serrana puede tener intenciones que van un poco más profundo.20 Estarían relacionadas con su habitar y también con la construcción de la identidad. Si se retoma la cita anterior de Heidegger, podría pensarse que la relación única que Dourge buscó establecer entre el lugar y la obra resultaría imposible de realizarse, al menos del mismo modo, en cualquier otro lugar: “en la región cordobesa [se pueden incluir elementos arquitectónicos] que pertenecen tanto a la casa como al jardín, realiza la unión de la edificación con la naturaleza resultando en un todo muy difícil de imaginar trasplantado a otros lugares” (Dourge, 1930, p. 561). Asimismo, la adscripción modernista implicaba una integración de las artes, la pintura, yesería, herrería, vidrios, cerámica y escultura (varios de los cuales utilizó Dourge) que aparecen en las obras que dan pie a una prolongación artística de España (Gutiérrez, 1983).

La imagen –imagen en sentido figurado o literal- que construye el artista será siempre el testimonio emergente sobre su decisión, consciente o no, sobre su ideología y su relación con el mundo, pero también sobre su realidad existencial (Zatonyi, 2007).21

Reflexiones finales

Dourge no “importó” un estilo español y lo “injertó” en las sierras argentina, sino que invita a un imaginario propio,22 ya que “imaginar” es representarse algo, desde los modelos o imágenes construidos a partir de la información previamente recolectada y almacenada [modelos mentales y no reflejos o imitaciones de la realidad].

Si el lenguaje condiciona la concepción y el uso del espacio, el concepto de hogar se funda primero en el lenguaje: el primer hogar se halla en el domicilio de la lengua materna “[...] Fundamentalmente, en una obra de arte se halla nuestro ser en el mundo de una manera intensificada” (Pallasmaa, 2017).

Aquí no se puede hablar de copias, sino de un compromiso con el lugar y con su identidad, así como con la función del proyecto. De allí que la imaginación sea el impulso o actividad -dinamismo creador- que manifiesta los modelos mentales sobre la realidad en forma de imágenes construidas, a través de la imagen como representación de una realidad simbolizada: imaginario como sistema o dinamismo organizador de imágenes, que las vincula desde cierto marco simbólico (Solares, 2006). Imaginario como dominio de la imaginación e imaginación como la facultad de representarse imágenes (González Bayo, 2008, p.2).

Se abre la invitación a explorar los criterios constitutivos de otras realidades distintas a la propia,

Desbrozando estos caminos, midiendo el carácter en extremo relativo de nuestras categorías (el tiempo, lo religioso), devolviendo a otras formas de expresión la parte esencial que les corresponde (lo visual, lo afectivo) como el historiador y el antropólogo dejarán de coleccionar los territorios y las monografías a fin de inventar para sí otras miradas (Gruzinsky, 2016, p.281).

Dourge tampoco fue un ecléctico que, en función del encargo de unas casas de recreo, diseñó una arquitectura simplemente asociada a lo placentero y ocioso, aspectos que en los estereotipos occidentales se le atribuyen a la estética árabe. La serie de Casas Serranas mantienen un vínculo con la identidad del lugar a través del habitar, por habitantes que sienten una relación personal y una identificación con esta arquitectura. Como se ha mencionado, para comprender la identidad y la arquitectura americana es imprescindible integrar la herencia hispanoárabe (reconfigurada y reinterpretada en diversos hispanoamericanismos, según el lugar y el objetivo). La obra de Dourge responde a un imaginario y también evoca arquetipos y significados que van más allá de lo formal o de los sentidos. Según la definición de Jung (2010), un arquetipo no es un significado específico, sino una tendencia de una imagen a provocar ciertas emociones, reacciones y asociaciones. De la misma manera, las imágenes arquitectónicas no proyectan significados específicos, sino que ocultan ciertas experiencias, emociones y asociaciones (Pallasmaa, 2017). Como toda obra, las Casas Serranas permiten ser en el mundo e inducen, a medida que se habitan, recorren y perciben, al placer, al descanso, a la sensualidad, al sentimiento de lo conocido a través de la identificación, al descubrimiento de lo desconocido a través de recorridos diversos, de jardines con senderos retorcidos, múltiples visuales, etc.

¿Qué retos plantea la actualidad en relación a estos temas? Será tarea de futuras investigaciones. Sin embargo, pareciera que la arquitectura actual, en lugar de ser una metáfora existencial corpórea y vívida, proyecta imágenes puramente retinianas, superficiales. Son representaciones arquitectónicas para la vista. La tarea de la arquitectura no consiste sólo en ofrecer cobijo físico, facilitar la actividad y estimular el placer sensorial. Los edificios son proyecciones mentales, exteriorizaciones de la imaginación, la memoria y las capacidades conceptuales del ser humano, estructuran la experiencia existencial e invocan significados específicos (Pallasmaa, 2017).

Es decir:

La tarea de la arquitectura no sólo consiste en proporcionar refugio físico o en dar cobijo a nuestros frágiles cuerpos, sino que los edificios tienen que alojar nuestros recuerdos, nuestras fantasías, nuestros sueños y nuestros deseos (Pallasmaa, 2017, p. 119).

1. Gutiérrez dice que “la pérdida del concepto tipológico y sustitución por el esqueleto conceptual de la ‘composición’ o de la opción en el repertorio formal es evidente. Conocemos ‘ateliers’ de arquitectura que tenían dibujantes especializados en arquitecturas botánicas, españolas, pintorescas e inclusive, modernistas, a la espera de que el cliente definiera el repertorio en el cual encuadraría su pedido. Esta vertiente eclecticista del profesional ya había renunciado hace tiempo a los criterios normativos y entre ellos a la propia experiencia tipológica o en definitiva la mimetizaba con nuevas cargas simbólicas” (Gutiérrez, 1983, p. 421).

2. Entendido como proceso historiográfico que busca pautas comunes que sugieran un estilo para una época o cultura determina (por ejemplo: renacimiento, gótico, romanticismo, historicismo, etc.). Cabe señalar que siempre son abordajes teóricos que tienen sus propios límites y peligros, donde muchas veces se continúa con una visión evolucionista de las disciplinas y sus productos (es decir, como si un periodo fuera solamente el resultado del momento anterior). El historicismo arquitectónico se refiere entonces a la corriente de fines del siglo XIX y principios del XX en la cual se retoman los estilos del pasado. El criterio historicista está muy ligado a las funciones arquitectónicas: neogótico para lo religioso, neoclásico para instituciones, etc. En el caso del arquitecto Dourge, al igual que muchos otros de le época, su obra es sumamente ecléctica, ya que adapta los estilos a las funciones o necesidades de cada caso. Para un mayor desarrollo del tema véase: Riegl, Alois (1980). Problemas del estilo. Fundamentos para una historia de la ornamentación. Barcelona, España: Gustavo Gili; Wölfflin, Heinrich (2007). Conceptos fundamentales para la historia del arte. Madrid, España: Espasa-Calpe.

3. En el caso de estudio del presente trabajo, estas influencias externas a la cultura local refieren a lo neomudéjar (en palabras de Ramón Gutiérrez) o a lo hispanoárabe, que se presenta en nuestro continente no como una corriente de dominación e imposición, sino como parte del gran abanico estilístico que los eclécticos arquitectos podían consultar, hecho que resulta en una reinterpretación e implantación en territorio nacional. Véase Gutiérrez, R. (1983). Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica. Buenos Aires, Argentina: Cátedra.

4. Ya desde la Argentina decimonónica en adelante “desaparece todo contacto con la arquitectura popular y se adopta una tecnología urbana (frecuentemente importada de Europa). Los parques se ornamentaban con motivos exóticos (papiros de Egipto, puentes chinescos en el caso de la Estancia Tornquist en Sierra de la Ventana), mientras el ingeniero paisajista francés Mr. Thays diseñaba los parques y jardines de los cascos [...] Desde el litoral argentino al sur patagónico la reproducción de los modelos pintoresquistas europeos difundidos por los tratados de Barberot, Guadet, Blanche y otros textos y láminas, jalonaron la nueva imagen de la vida rural argentina” (Gutiérrez, 1983, p. 334).

5. Dentro de este variado repertorio para el ámbito rural, vale la pena señalar la crítica de Gutiérrez ante las ideologías de la importación: “la antigua cuna de la ‘barbarie gaucha’ podría dignificarse con la transposición directa de los modelos prestigiosos de la metrópoli europea. El casco de la estancia fue el nuevo palacete o el “chateau” de los rastacueros de la oligarquía nativa, aspirantes a noblezas y heráldicas que hicieron olvidar pronto a los sacrificados pioneros de épocas menos rentables, pero probablemente más heroicas” (Gutiérrez, 1983, p. 334).

6. “Sin ningún lugar a dudas, León Dourge, nacido y formado en la cuna misma del academicismo, era un cultor de la teoría impuesta por entonces en París, según la cual los diferentes estilos surgidos del repertorio formal de la historia de la arquitectura eran portadores de los ideales y principios asignados a la época que los originó y, por lo tanto, resultaban especialmente apropiados para los edificios relacionados con aquellos ideales” (Martínez Nespral, 2009).

7. Borges recordaba que “descubrir cada tanto tiempo el Oriente es una de las tradiciones de Europa” (Martínez Nespral y Noufouri, 1999, p. 17).

8. Si bien este trabajo no abarca la perspectiva de la Otredad, resalta el trabajo de Edward Said en torno a estas palabras: “yo he tratado de demostrar que el desarrollo y mantenimiento de cualquier cultura requieren la existencia de otro alter ego diferente y competitivo. La creación de una identidad implica establecer antagonismos y otros cuya realidad está siempre sujeta a una interpretación y a una reinterpretación permanente de sus diferencias con nosotros. Toda época y toda sociedad crean sus otros. Lejos de ser algo estático, la identidad de uno mismo o la del otro es un muy elaborado proceso histórico, social, intelectual y político” (Said, 2003, epílogo de 1995)

9. Ver imágenes.

10. Méndez Mosquera (1969) decía que el análisis de la obra de Dourge deja entrever a un gran artesano y arquitecto, poseedor de un extraordinario sentido volumétrico y dotado de una notable maestría para trabajar los materiales. En particular, destaca la casa de la Sra. Unzué de Alvear ubicada en Cruz Chica, Córdoba, por la notable relación obtenida entre el paisaje y la arquitectura, como lo son también sus formas pétreas, sólidas y austeras.

11. De hecho, Dourge compara las casas de las sierras con las del otro punto turístico de la época: Mar del Plata. Critica sobre todo la falta de unidad arquitectónica (muchas casas de piedra pero de estilos tan variados que van desde el normando al toscano, entre otros) y de relación con el sitio. “Les falta alma. La mayoría podrían estar muy bien en cualquier estancia o en los alrededores de Buenos Aires” (Dourge, 1930, p. 561).

12. Imaginar es crear, en función de la experiencia adquirida y actual, otra cosa que lo que ya estaba ahí, preexistente, disponible o incluso ignorado (Ardoino, 2001. La evaluación desgarrada: Entre un balance contable y el pleno ejercicio de una función crítica plural (multirreferencial). En M. Rueda, F. Díaz Barriga y M. Díaz (Eds.), Evaluar para comprender y mejorar la docencia en la educación superior (pp. 19–35). México DF, México: UAM–UNAM–UABJO).

13. “Queremos recordar que la palabra española Generalife tiene su origen en el árabe, lengua de la cual se puede traducir como ‘el jardín del arquitecto’ y como tal puede atribuirse tanto al Paraíso, jardín del Supremo Arquitecto, como a los que diseñamos sus modestos y terrenales colegas. León Dourge construyó su versión del paraíso en las sierras cordobesas” (Martínez Nespral, 2009).

14. Hay que acercarse al concepto de percepción como algo que está alejado de las funciones corporales, menos comprometida con lo orgánico, y que al mismo tiempo se acerca a lo espiritual. La percepción es volátil, abstracta. No se percibe nada sin que exista alguien que perciba. Al sentir algo se proyecta el estado físico humanizado y esculpido por el lenguaje; al percibir algo se realiza el mismo acto pero lo que se proyecta es el espíritu enriquecido por su relación e interacción con el cuerpo (Zatonyi, 2007).

15. Los nombres escogidos para las casas también refuerzan la doble referencia a Andalucía y a lo placentero (“El Paraíso”, construída para Ramón Cabezas y posteriormente habitada por el escritor Manuel Mujica Láinez, la casa “Sevilla” de Gabriel Masle e, incluso, la propiedad del mismo Dourge, denominada “La Gitanilla”). Todas ellas en la localidad de La Cumbre (Martínez Nespral, 2009).

16. En las escuelas de arquitectura se enseña a proyectar casas, no hogares. Sin embargo, aquello que le importa al habitante es la capacidad que tiene la vivienda para proporcionarle un domicilio. La vivienda tiene su psique y su alma, además de sus cualidades formales y cuantificables (Pallasmaa, 2017).

17. Adjetivo utilizado a partir de enero de 1955 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con la finalidad de despojarlo de los prejuicios raciales y confesionales que lo inutilizaron.

18. Ramón Gutiérrez (1983, p. 541) resalta la importancia de aclarar que el neomudejarismo había encontrado adeptos con obras de importancia como las de José Soler en Rosario y otros múltiples ejemplos de Buenos Aires (casas de baño, residencias y casas quinta).

19. “Cambiar la atención de un lugar, alternar el foco y la direccionalidad, en la forma y la composición, origina interés y tiende a captar la atención del espectador. Hace de contraparte a la fatigosa tendencia de focalizar la atención en un solo punto al multiplicar las visuales, con lo que evoca aquella idea sobre la imposibilidad de representar la totalidad de la realidad, a menos que se ofrezca la infinita variedad de sus escorzos, o la apariencia de que así se hace” (Martínez Nespral y Noufouri, 1999, p. 102).

20. Llegado este punto, se hace preciso señalar que allí construyó una casa para él mismo y su familia, La Gitanilla, más pequeña que las otras casas de la serie pero unida por el estilo y el nombre que evoca lo español. Por este motivo, resulta válido pensar que las casas serranas no fueron “una obra más” para Dourge, ya que no solo se preocupaba profesionalmente por el proyecto, sino que habían deseos y emociones personales involucrados.

21. De hecho, Pallasmaa afirma que una obra de arte puede tener intenciones y contenidos simbólicos y conscientes, pero que resultan insignificantes para el impacto artístico y la persistencia de la obra en el tiempo. Una obra de arte significativa es la condensación de una imagen capaz de concentrar la experiencia del ser-en- el-mundo de una forma completa y singular. “En palabras de Andréi Tarkovski: la imagen no es éste o aquél sentido expresado ahí por el director, sino todo un mundo que se refleja como en una gota de agua” (Pallasmaa, 2017, p. 65).

22. “En esta potencial capacidad propia de lo imaginario para desdoblar la realidad instituida, para alumbrar posibilidades de realidad, radica la íntima relación que guarda con la noción de utopía” (Carretero Pasín, 2005, p.44).

1. Bachelard, G. (2012). La poética del espacio. México, México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

2. Carretero Pasín, A. (2005) Imaginario y Utopías. Athenea Digital, 7, pp. 40-60. [ Links ]

3. Dourge, L. (1930). Casas Serranas. Revista Nuestra Arquitectura, 14, pp. 561-570. [ Links ]

4. García Canclini, N. (2007). ¿Qué son los imaginarios y cómo actúan en la ciudad?. Revista EURE, 99(33), pp. 89-99. [ Links ]

5. Gonzalez Bayo, M. (2008). Horizontes de lo imaginario. Una lectura en torno a la obra. Lo imaginario: un estudio de Jorge Belinsky. Recuperado de: http://www.umbral-red.org/umbral/Publicaciones/Resenas/HORIZONTES%20DE%20LO%20IMAGINARIO.pdf [ Links ]

6. Grementieri, F. (1993). León Dourge. Una modernidad de amplio consenso. Revista del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, 3, pp. 35-41. [ Links ]

7. Grementieri, F. (18 de Febrero de 2001). La cuadra más preciada. La Nación. [ Links ]

8. Gruzinsky, S. (2016). La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI-XVIII. México DF, México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

9. Gutiérrez, R. (1983). Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica. Buenos Aires, Argentina: Cátedra. [ Links ]

10. Heidegger, M. (1950). Gesamtausgabe. Band 5: Traducción: Helena Cortés Gabaudan & Arturo Leyte, Editor digital: Titivillus. [ Links ]

11. Jung, C. G. (2010). Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Obra completa de Carl Gustav Jung. Vol. 9. Madrid, España: Editorial Trotta. [ Links ]

12. Martínez Nespral, F. (2009) De la Sierra Morena a las sierras cordobesas. La arquitectura andaluza como símbolo de lo placentero en la obra de León Dourge. N° 225, Serie Documentos de Trabajo. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Belgrano. [ Links ]

13. Martínez Nespral, F. (2009b). Arquitectura de inspiración andaluza en los espacios para el ocio. Argentina siglo XX. Documento de Trabajo N° 225, Universidad de Belgrano. Disponible en: http://www.ub.edu.ar/investigaciones/dt_nuevos/225_martinez_nespral.pdf [ Links ]

14. Martínez Nespral, F. (2019). De las sierras andaluzas a las sierras de Córdoba. Las casas ´españolas´ de León Dourge en La Cumbre”. Exposición. Buenos Aires, Argentina: IAA-FADU-UBA.

15. Méndez Mosquera, C. (1969). Homenajes. León Dourge, 1890/1969. Revista Summa, 16, p. 84. [ Links ]

16. Noufouri, H. y Martínez Nespral, F. (1999). Nociones de estética arábiga y mudéjar. Conceptos generales y pautas referenciales sobre el arte y el diseño del mundo islámico del mediterráneo. Buenos Aires, Argentina: Cálamo. [ Links ]

17. Pallasmaa, J. (2017). Habitar. Barcelona, España: Gustavo Gili. [ Links ]

18. Riegl, A. (1980). Problemas del estilo. Fundamentos para una historia de la ornamentación. Barcelona, España: Gustavo Gili. [ Links ]

19. Said, E. (2003). Orientalismo. Barcelona, España: Ediciones Debolsillo. [ Links ]

20. Solares, B. (2006). Aproximaciones a la noción de imaginario. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales - UNAM, 198, pp. 129-141. [ Links ]

21. Wölfflin, H. (2007). Conceptos fundamentales para la historia del arte. Madrid, España: Espasa Calpe. [ Links ]

22. Zátonyi, M. (2007). Arte y creación. Los caminos de la estética. Colección: Claves para todos. Buenos Aires, Argentina: Capital Intelectual. [ Links ]

BIBLIOGRAFÍA

1. Amaral, A. (coord.)(1994). Arquitectura Neocolonial. América Latina / Caribe / Estados Unidos. México, México: FCE.

2. Baeschlin, A. (1930). Casas de Campo españolas. Barcelona, España: Canosa.

3. Blanck-Cereijido, F. y Yankelevich, P. (2003). El otro, el extranjero. Buenos Aires, Argentina: Libros del Zorzal.

4. Bowker, P. (2009). Ibero-american intersections: Constructing (Trans)National Imaginaries in Spain and Latin America, 1898-1938. Auckland, Nueva Zelanda: University of Auckland.

5. Buschiazzo, M. (1944). Estudios de Arquitectura Colonial Hispanoamericana. Buenos Aires, Argentina: Kraft.

6. Carretero Pasín, A. (2004). La relevancia sociológica de lo imaginario en la cultura actual. Nómadas, 9.

7. Goyes Narvaez, J.C. (1999). La imaginación poética. Afectos y efectos para una pedagogía. Espéculo. Revista de estudios literarios, 13.

8. Gutiérrez, R. (1987). Reflexiones para una historia propia de la arquitectura americana. En: Anales Nº 25. Buenos Aires: FADU-UBA. Pp. 12-31.

9. Gutiérrez Viñuales, R. (2003). Argentina y España, diálogos en el arte 1900/1930. Buenos Aires: CEDODAL.

10. Gutiérrez Viñuales, R. (2003b). La pintura argentina, identidad nacional e hispanismo 1900/1930. Granada: Universidad de Granada.

11. Gutiérrez Viñuales, R. (2015). América y España. Escenarios de intercambio e institucionalización del arte (1898-1936). En: Henares, Ignacio; Caparrós, Lola (eds.). Campo artístico y sociedad en España (1836-1936): la institucionalización del arte y sus modelos. (pp.379-406). Granada, España: Universidad de Granada.

12. Hendlin, C. y Perrotti Poggio, J. (Eds.) (2006). León Dourge. Obras y proyectos. Buenos Aires, Argentina: FADU-UBA.

13. Malosetti Costa, L. (2001). Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.

14. Martínez Nespral, F. (2010). Lo español en la arquitectura argentina de las primeras décadas del siglo XX. Miradas e imágenes a ambas orillas del Atlántico. En: Olivar. Revista de literatura y culturas hispánicas. Ciudad de La Plata: Universidad Nacional de la Plata – CONICET.

15. Martínez Nespral, F. (2012). Lazos subterráneos, cerámicas andaluzas en el metro de Buenos Aires. En: Volumen Andalucía-América. Granada, España: Universidad de Granada.

16. Martínez Nespral, F. (2013). España vista otra vez, formas de poder en la arquitectura neohispana argentina. En: Las artes y las arquitecturas del Poder. Castellón de la Plana, España: Universidad Jaime I.

17. Martínez Nespral, F. (Comp.) (2016) Imágenes de España, reflejos de Argentina: vínculos en la arquitectura y el arte. Buenos Aires, Argentina: Diseño.

18. Panofsky, E. (1995). El significado de las artes visuales. Madrid, España: Alianza.

19. Sennett, R. (2000). La corrosión del carácter. Barcelona, España: Anagrama.

20. Velandia Giménez, C., Mira Betancur, C. y Rincón Vargas, L. (2013). Hispanoamericanismo, latinoamericanismo y panamericanismo. Trabajo de Maestría de Ciencias Políticas. Colombia: Universidad Católica de Colombia.

21. Weschler, D. (Ed.)(1998). Desde la otra vereda. Momentos en el debate por un arte moderno en la Argentina (1880-1960). Buenos Aires, Argentina: CAIA.