En el siglo XX las prácticas de crianza dejaron de estar completamente fundamentadas en valores filosóficos, humanísticos o religiosos y emergió el estudio científico de la parentalidad que los sujetos experimentaron en su niñez y adolescencia (Baumrind, 1966; Maccoby, 1992). El interés central en esta área ha rondado en el análisis de los estilos de crianza y el grado de ajuste psicológico a lo largo de todo el ciclo vital. El mayor cúmulo de investigaciones ha estado focalizado en población infantil y adolescente, y en menor cantidad en población adulta, a pesar de que se ha señalado que la parentalidad vivenciada tiene efectos a lo largo de todo el ciclo vital (Anisman, Zaharia, Meaney, & Merali, 1998; Aquilino & Supple, 2001; Kasser, Koestner, & Lekes, 2002; Luecken, Appelhans, Karft, & Brown, 2006; Maccoby, 1994; Rohner & Veneziano, 2001; Rothrauff, Cooney, & An, 2009).

Debe recalcarse que en las investigaciones sobre parentalidad, en general se da mayor peso a la percepción que los sujetos tienen del comportamiento de los padres por sobre la conducta real de estos últimos (Ausubel et al., 1954; Sánchez Gutiérrez, 2009; Schaefer, 1965; Serot & Teevan, 1961). Esto se denomina perspectiva cognitivista y se fundamenta en que los participantes de una interacción no reaccionan simplemente a las acciones del otro, sino que su comportamiento se relaciona con su propia interpretación de lo que el otro está haciendo (López, Palacio, & Nieto, 2007; Maccoby & Martin, 1983). De hecho, en una investigación en la que se compararon medidas de parentalidad de niños, sus madres y observadores, se hallóuna mayor y significativa correspondencia entre lo reportado por los observadores y los niños –más que la verificada entre observadores y madres– (Sessa, Avenevoli, Steinberg, & Morris, 2001).

En cuanto al estudio de la parentalidad como constructo teórico, existe un amplio consenso en cuanto a las dimensiones centrales que componen la parentalidad: la respuesta parental y la demanda parental (e.g., Baumrind, 1996). Esta delimitación se puede visualizar incluso en teorías muy diversas (e.g., Erikson, 1963; Minuchin, 1974). La dimensión respuesta aborda el grado de afectividad expresado por los padres en términos de cariño, preocupación, contención, diálogo, cercanía, calidez, apoyo, escucha (Ainsworth, Bell, & Stayton, 1971; Baumrind, 1991a, 1994, 1996; Maccoby & Martin, 1983; Rohner, 2004). La dimensión demanda refiere a la puesta en marcha de estrategias para regular (controlar, manejar) los comportamientos de los hijos. Aquí se incluyen exigencias, límites, prohibiciones, castigos, reglas o normas, disciplina, firmeza. Estas dimensiones suelen estudiarse por separado y también combinadas mediante el análisis de estilos parentales. En este sentido, el aporte de Maccoby y Martin (1983) fue fundante de una categorización que se sigue utilizando hoy en día de cuatro estilos parentales: autoritario, permisivo, negligente y autoritativo. En el estilo autoritario –alta demanda y baja respuesta– el énfasis está en el control, en la obtención de obediencia y en el uso del castigo para la regulación del comportamiento (Baumrind, 1966, 1991a, 1991b; Dwairy, 2008; Maccoby & Martin, 1983). Los progenitores con estilo negligente –baja demanda y baja respuesta– no son punitivos ni tampoco responsivos, desatienden sus responsabilidades como padres (Baumrind, 1966, 1991a, 1991b). El estilo permisivo –baja demanda y alta respuesta– se caracterizan por la pretención de que los hijos autorregulen sus propias conductas y tomen sus propias decisiones, son padres decalidad y evitan la confrontación y el control de las conductas de sus hijos (Baumrind, 1991a, 1991b; Dwairy, 2008). El estilo autoritivo –alta demanda y alta respuesta– se caracteriza por la presencia tanto de calidez como de control con el fin de dar lugar a una gradual autonomía. Estos padres utilizan el razonamiento para impartir límites, justificando sus decisiones y reglas, dando lugar al diálogo y la escucha (Baumrind, 1996, 1991a, 1991b; Maccoby & Martin, 1983).

Se ha analizado la adecuación y pertinencia del uso de estos dos abordajes en el estudio de la parentalidad –dimensional y categórico– (Darling & Steinberg, 1993). Algunos autores defienden la evaluación dimensional fundamentando su elección en el hecho de que la dimensión de responsividad resulta –según el estado del arte– la más influyente, sumado al hecho de que la investigación mediante tipologías es en ocasiones dificultosa, ya que alegan que no es posible clasificar con exactitud los estilos parentales (Kim & Rohner, 2002). Otros proponen como más productivo y abarcador un análisis desde categorías de estilos parentales, basándose en que sin dudas ambas dimensiones se influyen mutuamente y sería incorrecto considerar el efecto de una sin tener en cuenta el de la otra (Baumrind, 1975, 1991a; Maccoby & Martin, 1983). Ante un fenómeno tan amplio y heterogéneo a lo largo del tiempo y de distintas culturas, puede localizarse un extenso espectro de trabajos encarados desde ambas perspectivas.

Parentalidad y variables asociadas

Existen distintas variables asociadas tanto a las dos dimensiones de la parentalidad como a los cuatro estilos del abordaje categorial. A modo de ejemplo, se sabe que, en población infantil, la dimensión respuesta está asociada al incremento en la cantidad de vocabulario, mejores habilidades sociales y menor agresividad, mayor autorregulación y mayor desarrollo prosocial y al mayor uso del afrontamiento aproximativo en niños (Farrant & Zubrick, 2011; Gaylord-Harden, Campbell, & Kesselring, 2010; Jennings et al. 2008; Kaiser, McBurnett, & Pfiffner, 2011; Richaud de Minzi, 2010; Valiente, Lemery–Chalfant, & Swanson, 2009). En adolescentes, se encuentra relacionada con un mayor ajuste psicológico, mayor autoestima y menos síntomas depresivos, menor consumo de alcohol y drogas, mayor satisfacción con la vida, mayor resolución de conflictos y menor agresividad hacia los pares (Behnke, Plunkett, Sands, & Bámaca–Colbert, 2011; Brody et al., 2009; Clark, Belgrave, & Abell, 2012; Dwairy & Dor, 2009; Kokkinos & Voulgaridou, 2016; Lee, 2011; Missotten, Luyckx, Van Leeuwen, Klimstra, & Branje, 2016; Ozer, Flores, Tschann, & Pasch, 2011; Richaud de Minzi, Lemos, & Mesurado, 2011; Richaud de Minzi, Mesurado, & Lemos, 2012; Rohner, 2010; Rohner, Khaleque, Elias & Sultana, 2010; Schwarz et al., 2011); y menos conductas externalizantes y mayor estabilidad emocional, menos síntomas paranoides, mejor ajuste psicológico, menor ansiedad, menor uso de pensamiento dialéctico, menor cantidad de signos de trastornos de personalidad y mayor uso de afrontamientos de tipo aproximativos en adultos (Chyung & Lee, 2008; de la Iglesia, 2013; Khaleque & Rohner, 2012; Mehrad Sadr, 2016; Riggio, 2004; Riggio & Kwong, 2011; Ripoll-Nuñez & Álvarez, 2008; Xu et al., 2016). La dimensión demanda, por el contrario, se halló asociada a mayores sentimientos de soledad, más neuroticismo y, en consecuencia, menos estado de flow, y al mayor uso de afrontamiento evitativo en niños (Caycedo et al., 2005; Gaylord-Harden et al., 2010; Mesurado & Richaud de Minzi, 2012; Richaud de Minzi, 2006; Zhou et al., 2008); a más externalización de problemas, menor ajuste psicológico, menos conductas prosociales y menor agresividad hacia los pares en adolescentes (Benson, Buehler, & Gerard, 2008; Dwairy & Dor, 2009; Kokkinos & Voulgaridou, 2016; Ozer et al., 2011; Richaud de Minzi et al., 2011); y a mayor presencia de conductas de desórdenes alimentarios, mayor uso de afrontamientos de tipo evitativo y mayor cantidad de signos de trastornos de personalidad en adultos (de la Iglesia, 2013; Reilly, Stey, & Lapsley, 2016; Xu et al., 2016).

En cuanto a los estilos parentales, se sabe que el autoritario se asocia a baja autoestima en niños (Pinquart & Gerke, 2019), a menor ajuste psicológico en adolescentes (Dwairy, 2008) y a menor bienestar en adultos (Aguilar Villalobos, Martínez Jiménez, & Valencia Cruz, 2003). El estilo negligente se relaciona con más emociones negativas y menor expresividad en niños (Lengua & Kovacs, 2005; Muljat, Wilson, Oliver, Kottke, & Petaja, 2008), con menor autoestima en adolescentes (Pinquart & Gerke, 2019), y menor calidad de vínculos familiares y con seres significativos en la adultez (Aguilar Villalobos et al., 2003). El estilo permisivo se relaciona con la presencia de mayor autoestima en niños (Pinquart & Gerke, 2019), mayor autoestima, ajuste psicológico y menos conductas problemáticas en adolescentes (García & Gracia, 2009), y mayor bienestar y vida familiar, más comportamientos antisociales y menos apego seguro en adultos (Aguilar Villalobos et al., 2003; Schaffer, Clark, & Jeglic, 2009; Sun, Ng, & Guo, 2010). Por último, el estilo autoritativo se ha encontrado asociado a un aumento de las habilidad de regulación de la atención y la conducta en niños (Cheah, Leung, Tahseen, & Schultz, 2009), menos comportamientos vinculadosa la enfermedad y más comportamientos asociados a la salud, mayor autoestima, ajuste psicológico y menos conductas problemáticas, menos delincuencia y depresión, y menos problemas de conducta en adolescentes (García & Gracia, 2009; Lohaus, Vierhaus, & Ball, 2009; Saint–Jacques & Lépine, 2009; Simons & Conger, 2007) y a mayor bienestar, armonía familiar, autoestima, vida familiar y morosidad en adultos (Aguilar Villalobos et al., 2003).

Los antecedentes mencionados no fueron diferenciados por progenitor para no complejizar la redacción. De todos modos, la mayoría de las investigaciones demuestran mayores resultados asociados a la percepción de parentalidad ligada a la madre por sobre el padre (e.g., Xu et al., 2016).

Nuevas formas familiares y medición psicométrica de la parentalidad

Existen numerosos instrumentos diseñados para evaluar la parentalidad, tanto desde una perspectiva dimensional como categórica, y dirigidos a población infantil, adolescente y de adultos. Entre los más utilizados se encuentran el Children’s Report of Parental Behavior (CRPB; Schaefer, 1965), Parental Acceptance- Rejection Questionnaire (PARQ; Rohner, Saavedra, & Granum, 1978) y el Parental Bonding Inventory (Parker, Tupling, & Brown, 1979). En general, todos ellos apuntan a la valoración de las prácticas parentales paternas, por un lado, y maternas, por el otro. En la mayoría se asume que el evaluado pertenece a una familia compuesta por un padre y una madre. Aunque el tipo de familia predominante es aún la nuclear, compuesta por padre, madre e hijos (del Campo, 2004), la versatilidad de la organización familiar a lo largo del tiempo y en el mundo (Ocón, 2006) se puede vislumbrar en la diversidad de configuraciones familiares existentes en la actualidad. Todas ellas se enmarcan en la denominación de nuevas formas familiares (Ruiz Becerril, 2004). Ninguno de los tests psicométricos para medir parentalidad cuenta con la versatilidad suficiente para adaptarse a las distintas configuraciones familiares vigentes hoy en día.

Dado lo expuesto, se propone construir un test para la medición de la parentalidad percibida que resulte ser una medida con apropiadas propiedades psicométricas y de fácil administración que sea versátil para las distintas formas familiares. Además, que pueda ser utilizada tanto en población adolescente como adulta para la comparabilidad del fenómeno en esas poblaciones.

MÉTODO

Participantes

En este estudio se trabajó con dos muestras: una de adolescentes y otra de adultos. La muestra de adolescentes estaba compuesta por 443 adolescentes de población general argentina de edad promedio de 15.49 años (DE = 1.85) y estaban distribuidos equitativamente según sexo (50.6% varones, 49.4% mujeres). Todos ellos se encontraban cursando la escuela secundaria. La mayoría de los evaluados convivía con ambos padres (71.8%), el 22.8% dijo solo convivir con su madre, el 3.8% solo convivir con su padre y el 2.1% dijo estar a cargo de otro adulto (ej: abuelo/a, tío/a). En cuanto a su situación económica, el 45.5% dijo que en su hogar “El dinero cubre los gastos del mes con tranquilidad”, el 39.4 dijo “Aunque cuesta, el dinero cubre los gastos del mes”, el 10.9% “El dinero nunca es una preocupación”, el 3.8% “Es muy difícil que el dinero alcance para todo el mes” y el 0.5% “El dinero nunca nos alcanza para cubrir los gastos”. En relación conla muestra de adultos, estaba constituida por 512 adultos de población general argentina de edad promedio 40.83 años (DE = 15.05) y estaban distribuidos equitativamente según sexo (49.6% varones, 50.4% mujeres). En cuanto a su estado civil, el 42.6% dijo estar solo (soltero, divorciado/separado, viudo) y el 57.4% dijo estar en pareja (de novio, unido, casado). En cuanto a su nivel de estudios, la mayoría (93.1%) tenía título de escuela secundaria o superior. Finalmente, el 66.4% dijo pertenecer poseer un nivel socio-económico medio, el 19.7% medio-bajo, el 10.9% medio-alto, el 2.3% bajo, y el 0.6% alto.

Materiales

Escala de Parentalidad Percibida (EPP). Esta es una medida de parentalidad percibida con una versión para adolescentes (EPP-ADO) y otra para adultos (EPP-ADU). La versión preliminar del test cuenta con 42 ítems ideados para la medición de las dos dimensiones centrales de la parentalidad: respuesta y demanda. Los ítems se contestan en una likert de grado de frecuencia (0 = nunca a 3 = siempre) y estaban redactados en presente para el caso de los adolescentes y en pasado para el caso de los adultos. Con el objetivo de contar con mayor versatilidad a la hora de incluir diversas configuraciones familiares, se solicita a los evaluados que respondan refiriéndose a quién está a cargo de su crianza, contando con la opción de contestar refiriéndose a uno o a dos adultos a cargo de la crianza. Con este diseño, el test permite valorar la parentalidad percibida conrelación al adulto que está mayormente a cargo de la crianza y/o a otro adulto que está a cargo de la crianza en la misma proporción o inferior. En el caso de que se hayan valorado a dos adultos, se puede analizar a cada uno por separado o estudiar el promedio de ambas percepciones. La construcción de esta escala fue el objetivo principal de este estudio. En los apartados siguientes se describe el procedimiento para su diseño y los análisis psicométricos realizados sobre la medida.

Listado de Síntomas Breve – 50 (LSB-50; de Rivera & Abuín, 2012). Este instrumento fue administrado únicamente en la muestra de adolescentes. Está compuesto por 50 ítems que evalúan diferentes síntomas psicológicos que se pueden valorar globalmente mediante un Índice Global de Severidad. Los ítems se responden mediante una escala likert de cinco posiciones que varía entre 0 = nada a 4 = mucho. Esta escala fue adaptada localmente (de la Iglesia, Fernández Liporace, & Castro Solano, 2015; de la Iglesia, Castro Solano, & Fernández Liporace, 2016) en dos estudios que incluyeron el estudio de la dimensionalidad del listado mediante análisis factoriales confirmatorios con pruebas de validación cruzada e invarianza factorial. El instrumento cuenta además con evidencias de validez externa mediante la correlación de un instrumento de diagnóstico de psicopatología, así como también se analizó su consistencia interna.

Mental Health Continuum- Short Form (MHC-SF; Keyes, 2005). Este instrumento fue administrado únicamente en la muestra de adultos. Se trata de un instrumento destinado a la medición del bienestar en sus aspectos emocionales, psicológicos y sociales. Para este estudio se utiliza únicamente la puntuación total como una medida bienestar. Cuenta con 14 ítems con una escala likert de 5 puntos, que va de 0 (nunca) a 5 (todos los días). En la adaptación argentina (Lupano Perugini, de la Iglesia, Castro Solano, & Keyes, 2017) se ha confirmado la estructura tridimensional de la escala y una buena validez convergente.

Inventario de Estilos de Afrontamiento para Adolescentes y Adultos (Moos, 1993). Este instrumento fue administrado tanto en la muestra de adolescentes como en la de adultos y brinda cuatro medidas de estrategias de afrontamiento del estrés: aproximativo cognitivo, aproximativo conductual, evitativo cognitivo y evitativo conductual. Está compuesto por 22 elementos que se responden con un formato likert de cuatro posiciones 0 = nunca a 3 = siempre que refieren a frecuencia de uso de la respuesta de afrontamiento. La adaptación local (Ongarato, de la Iglesia, Ongarato, & Fernández Liporace, 2009; Rial Boubeta, de la Iglesia, Ongarato, & Fernández Liporace, 2011) contó con estudios de componentes principales, análisis factorial confirmatorio con validación cruzada en invarianza factorial, además de estudios de consistencia interna y estabilidad de las puntuaciones.

Procedimiento

El estudio fue correlacional, instrumental y no experimental. Los datos fueron recolectados por un muestreo intencional de estudiantes avanzados de la carrera de Psicología bajo la supervisión de un investigador experto. Se solicitó la firma de un consentimiento informado que en el caso de la muestra de adolescentes fue firmado por los padres o tutores. En él se explicaba el objetivo de la investigación, se establecía que la participación de su hijo/a era voluntaria y que podía desistir de participar en cualquier momento, y que los datos serían tratados de manera confidencial y anónima.

El diseño de la Escala de Parentalidad Percibida estuvo guiado por un criterio racional. La versión de 42 ítems fue obtenida mediante la generación de reactivos, de modo tal que abarcara el constructo y las dimensiones que se pretendían medir. Previo a la administración de la escala en la muestra de participantes, el instrumento fue sometido a un juicio experto en donde cuatro profesionales con conocimientos sobre psicometría y dinámicas familiares realizaron recomendaciones para mejorar la calidad de la medida.

Análisis de datos

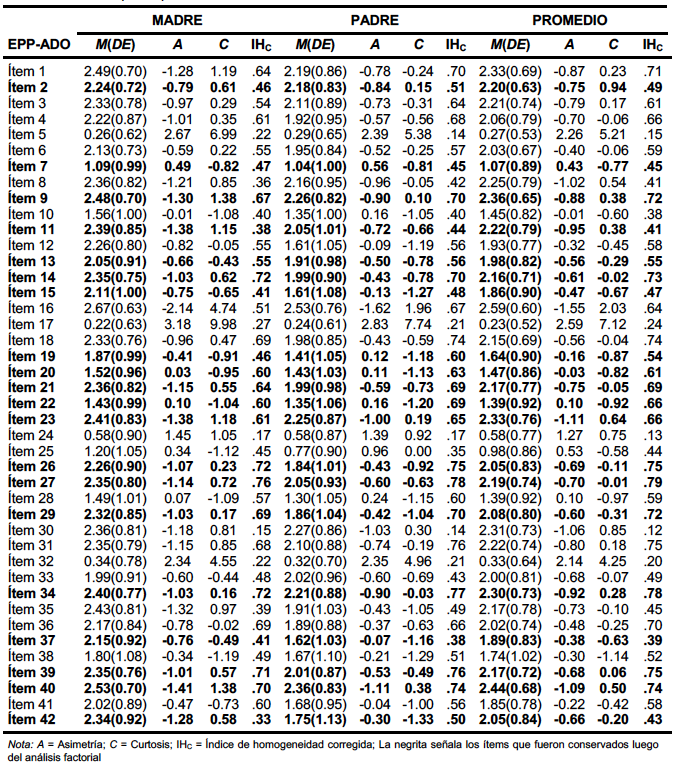

Primero se procedió a estudiar la distribución de los ítems y su índice de homogeneidad total-corregida. En la tabla 1 pueden visualizarse los datos relacionados a la versión EPP-ADO y en la tabla 2 aquellos de la versión EPP-ADU. Los valores se encontraron dentro de los parámetros esperados. En cuanto a los datos perdidos, estos no superaban el umbral del 30%, por lo que su tratamiento fue con el procedimiento de estimación por lista.

Para estudiar la dimensionalidad de la medida se utilizó el software FACTOR en su versión 10.03.01 (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2013). Dado que los ítems se respondieron en una escala likert, se utlizó la matriz policórica y el análisis paralelo se basó en el análisis factorial de rango mínimo (MRFA; Timmerman & Lorenzo-Seva, 2011). Como se esperaba que los factores fueran dimensiones separadas poco relacionadas, se utilizó la rotación Varimax. Para obtener una estructura que fuera adecuada y consistente con la teoría y versátil para la valoración de las dinámicas familiares actuales, se estableció que la estructura debería contar con las siguientes características: (1) ítems con cargas factoriales altas (>.40) en un solo factor; (2) los factores debían tener al menos cinco ítems; (3) la consistencia interna de los factores debía ser alta (>.80); y (4) la estructura debía ser idéntica en todas las versiones del test (ambos progenitores, el promedio de respuestas y en ambas muestras). Luego, se procedió a realizar estudios confirmatorios de validación cruzada e invarianza factorial para dar mayor sustento al uso de la medida en sus distintas versiones. Para el análisis de correlaciones con los distintos criterios externos, se calcularon correlaciones r de Pearson.

RESULTADOS

Análisis Factorial Exploratorio y consistencia interna

Se realizaron análisis factoriales exploratorios por separado para la muestra de adolescentes y para la muestra de adultos. Además, se analizaron por separado las distintas versiones del test. Se denominó MADRE a las respuestas relacionadas con el adulto mayormente a cargo, dado que en la mayoría de los casos los evaluados informaron estar refiriéndose a su madre (95.9% en el caso de los adolescentes y 99.4% en el caso de los adultos), se denominó PADRE a las respuestas relacionadas con el segundo adulto a cargo, dado que en la mayoría de los casos los evaluados informaron estar refiriéndose a su padre (98.9% en el caso de los adolescentes y 99.2% en el caso de los adultos) y se denominó PROMEDIO a las respuestas promediadas entre las versiones MADRE y PADRE para validar una estructura factorial viable en el caso de que el interés sea una única medida conjunta de la percepción de parentalidad por parte del evaluado.

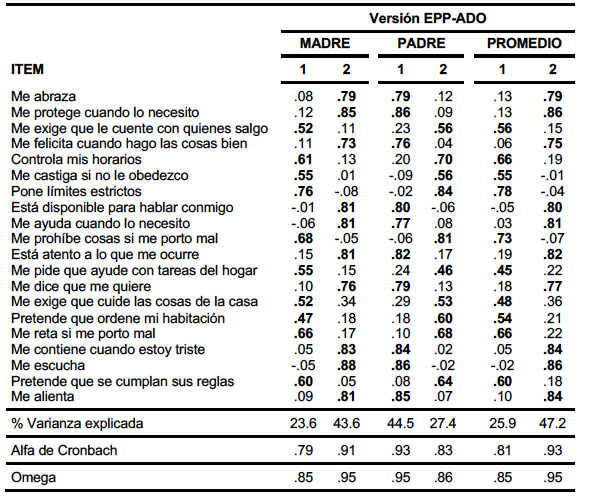

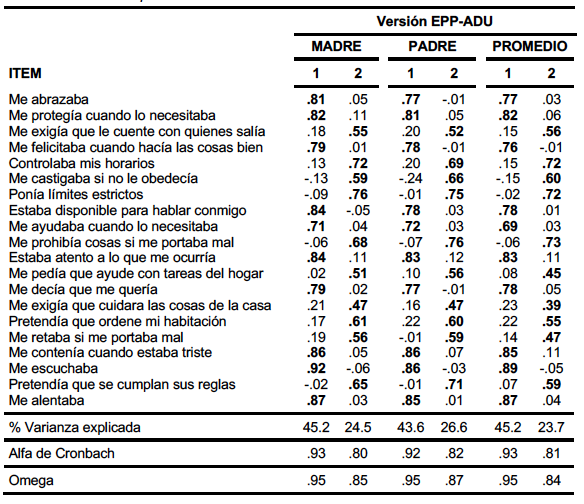

Al calcularse los análisis factoriales exploratorios, en todos los casos el análisis paralelo sugirió la extracción de dos factores, lo cual era coincidente con la teoría sobre la parentalidad. Se analizaron en simultáneo todas las versiones del test, y se buscóuna estructura factorial en común, lo que llevó a la eliminación de 22 ítems. La EPP quedó conformada así por 20 ítems repartidos en dos dimensiones correspondientes con la teoría: respuesta y demanda.

En el caso de la versión para adolescentes (EPP-ADO), la estructura aislada para la versión MADRE (o adulto mayormente a cargo) explicaba el 54.33% de la varianza (KMO = .89, Bartlett = 2492.3, p< .001), la versión PADRE (o segundo adulto a cargo) explicaba 58.08% de la varianza (KMO = .90, Bartlett = 4098.0, p< .001), y la versión PROMEDIO (combinación de puntajes en el caso de que haya informado sobre dos progenitores y se quiera analizar una medición conjunta) explicaba el 56.66% de la varianza (KMO = .90, Bartlett = 3972.1, p< .001). En el caso de la versión para adultos (EPP-ADU), la estructura aislada para la versión MADRE (o adulto mayormente a cargo) explicaba el 56.24% de la varianza (KMO = .89. Bartlett = 4568.9, p< .001), la versión PADRE (o segundo adulto a cargo) explicaba el 56.13% de la varianza (KMO = .89, Bartlett = 4360.2, p< .001), y la versión PROMEDIO (combinación de puntajes en el caso de que haya informado sobre dos progenitores y se quiera analizar una medición conjunta) explicaba el 68.91% de la varianza (KMO = .89, Bartlett = 4563.4, p< .001). En las tablas 3 y 4 se pueden visualizar las cargas factoriales de cada versión del test en la muestra de adolescentes y en la muestra de adultos, la varianza explicada por cada factor y las medidas de consistencia interna (alfas de Cronbach y Omega). Todos los ítems presentaron cargas superiores a .40 en un único factor, a excepción del ítem “Me exigía que cuidara las cosas de la casa” para la versión PROMEDIO para adultos que presentó una carga de .39. Se decidió conservarlo por ser un valor limítrofe y dado que sus cargas en las otras versiones eran las esperadas. Los valores de consistencia interna tanto de los alfas de Crobach como de los Omegas indicaron una excelente consistencia interna para todas las escalas (ver tablas 3 y 4).

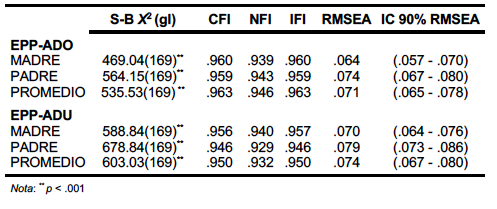

Análisis Factorial Confirmatorio e invarianza factorial

Luego se realizaron análisis factoriales confirmatorios para todas las escalas. El método de estimación fue Máxima Verosimilitud Robusto con base en la matriz policórica de los datos. Como puede visualizarse en la tabla 5, todas las estructuras demostraron poseer un adecuado ajuste. Las cargas factoriales fueron superiores a .40 a excepción del ítem “Me exigía que cuidara las cosas de la casa” que obtuvo una carga de valor limítrofe (.38) en la versión PROMEDIO para adultos.

A continuación, se calculó una prueba de invarianza factorial entre las versiones EPP-ADO MADRE, EPP-ADO PADRE, EPP-ADU MADRE y EPP-ADU PADRE. La versión PROMEDIO no fue incluida en este análisis para no incumplir con el supuesto estadístico de independencia de los datos analizados. Primero se estimó un modelo en el que no se establecieron restricciones de invarianza (Modelo 1), luego uno en donde se estableció la invarianza de las regresiones (Modelo 2) y, finalmente, uno en donde se sumó la restricción de invarianza en las covarianzas (Modelo 3). En todos los casos el ajuste global valorado por el CFI fue adecuado y de nula variación entre modelos. Además, la prueba de invarianza entre los valores de Satorra-Bentler no fue estadísticamente significativa en ninguno de los contrastes entre modelos (D S-B p> .005), por lo que puede interpretarse la invarianza de la estructura factorial entre las cuatro versiones del test. En la tabla 6 pueden visualizarse los datos sobre los tres modelos de invarianza factorial.

Estilos Parentales

Para el cálculo de los estilos parentales se utilizó la clasificación de Maccoby y Martin (1983). Para ello se empleóel puntaje de corte T en el valor de 50 en las dimensiones de respuesta y demanda y se calcularon los cuatro estilos que propusieron los autores. La combinación y resultados obtenidos en términos de frecuencia se pueden observar en la tabla 7. El estilo más frecuente en todos los casos fue el autoritativo y el menos frecuente fue el autoritario.

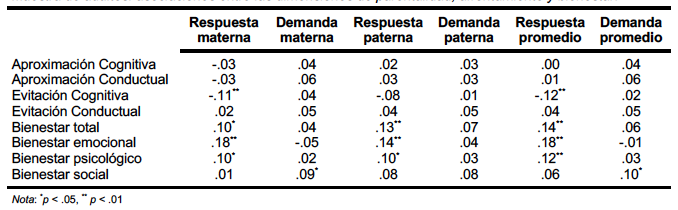

Tabla 8 Muestra de adolescentes: asociaciones entre las dimensiones de parentalidad, afrontamiento y sintomatología.

Asociaciones con criterios externos

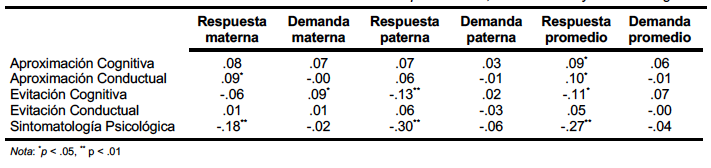

A continuación, se procedió a estudiar el comportamiento de las dimensiones en relación contres criterios externos: afrontamiento del estrés, sintomatología psicológica y bienestar. En ambas muestras se midió la frecuencia de uso de estilos de afrontamiento, en la muestra de adolescentes se contaba con una medida de sintomatología psicológica y en la muestra de adultos se contaba con una medida de bienestar. En las tablas 8 y 9 pueden apreciarse las correlaciones obtenidas mediante pruebas r de Pearson.

En el caso de los adolescentes, la aproximación cognitiva se asoció positiva y débilmente con la respuesta parental promedio. El afrontamiento por aproximación conductual estaba asociado positiva pero débilmente a la respuesta parental materna y promedio, y la evitación cognitiva se asociaba de manera inversa y débil también. En todos los casos, la asociación entre la respuesta parental y la sintomatología era negativa entre débil y moderada. La única asociación significativa para la dimensión demanda fue positiva y débil en relación con la evitación cognitiva y solo en el caso de la demanda materna.

En el caso de los adultos, la respuesta materna y la respuesta promedio se asociaronnegativa y débilmente con la evitación cognitiva. Además, todas las mediciones de respuesta parental se asociaron positivamente con la presencia de bienestar total y todas sus subescalas. Además, la demanda materna y promedio se asoció positivamente con la presencia de bienestar social.

Luego, se calcularon ANOVAs one-way con pruebas pos-hoc Bonferroni para analizar si existían diferencias en los criterios externos de acuerdo a los estilos parentales. En adolescentes se encontró mayor presencia de evitación cognitiva en los adolescentes que tenían madres, F(3,435) = 3.73, p = .011, y padres F(3,426) = 4.36, p = .005 -así como también en la díada (promedio) F(3,439) = 4.56, p = .004- con estilos autoritarios en comparación con estilos permisivos; y mayor presencia de evitación conductual en los adolescentes que tenían padres con estilos permisivos en comparación con los estilos autoritativos. A su vez, más presencia de aproximación conductual en los que la díada parental (promedio) tenían un estilo permisivo en comparación con un estilo negligente F(3,439) = 2.63, p = .049. Además, se evidenció mayor sintomatología en quienes tenían madres, F(3,435) = 5.21, p = .002, y padres, F(3,426) = 9.99, p< .001, -así como también en la díada (promedio), F(3,439) = 8.27, p< .001- con estilos autoritarios y negligentes en comparación con los estilos permisivos y autoritativos. En el caso de los adultos solo de verificó una diferencia estadísticamente significativa en la presencia de bienestar emocional F(3,503) = 4.76, p = .003. Quienes tenían madres y padres con estilos autoritarios tenían menos bienestar emocional que los que tenían madres con estilos permisivos y autoritativos.

Baremización

Con el objetivo de brindar herramientas para el uso de la técnica en el ámbito de aplicación, se procedió a calcular los baremos correspondientes a cada escala utilizando puntuaciones T. En ella, se brindan los puntajes de corte para valorar las dimensiones individualmente, como así también para su combinación en estilos parentales de acuerdo con la clasificación de Maccoby y Martin (1983).

En el caso de la evaluación dimensional de cada escala, se debe seguir la siguiente pauta: (a) puntajes ≥T55 se consideran un alta presencia de la dimensión evaluada; (b) puntajes entre el valor inmediatamente inferior a del T55 e inmediatamente superior al del T45 se consideran una presencia término medio; y (c) puntajes ≤T45 indican una presencia inferior a la esperada en la dimensión evaluada.

Para el cálculo de los estilos parentales se debe seguir la siguiente combinación de puntajes: (a) puntajes < T50 en respuesta y puntajes < T50 configuran un estilo negligente; (b) puntajes < T50 en respuesta y ≥T50 en demanda un estilo autoritario; (c) puntajes ≥T50 en respuesta y puntajes < T50 en demanda un estilo permisivo; y (d) puntajes ≥T50 en respuesta y puntajes ≥T50 en demanda un estilo autoritativo. En la tabla 10 se informan los baremos obtenidos.

DISCUSIÓN

El objetivo general de esta investigación radicaba en generar una medida psicométrica para medir parentalidad percibida en adolescentes y adultos que fuera versátil en términos de comparabilidad entre esa población y de contemplación de configuraciones familiares tradicionales y nuevas. Las estructuras factoriales aisladas en los análisis exploratorios replican la bidimensionalidad esperada de respuesta y demanda (Baumrind, 1996). En un factor se agruparon ítems que valoran la presencia de afecto, contención, aliento y escucha -dimensión respuesta- y en el otro, ítems relacionados con la puesta de límites, exigencias y control -dimensión demanda-. Todas las estructuras tenían una apropiada adecuación muestral, explicaban un porcentaje de varianza apropiado y las dimensiones aisladas tenían una buena consistencia interna. Luego, los análisis confirmatorios y de invarianza dieron mayor sustento a la estructura y además son habilitantes para realizar comparaciones de resultados utilizando las distintas versiones del test.

En cuanto al estudio del comportamiento de las variables medidas con la EPP y dos criterios externos clásicamente analizados en el estudio de la parentalidad, puede decirse que los resultados dan aún mayor sustento a la calidad de la medida, ya que replican estudios previos tanto en cuanto a las relaciones con sintomatología psicológica (Chyung & Lee, 2008; Dwairy & Dor, 2009; Khaleque & Rohner, 2012; Ripoll-Nuñez & Álvarez, 2008), como a la presencia de bienestar (Aguilar Villalobos et al. 2003; Schwarz et al., 2011) y al uso de estrategias de afrontamiento (de la Iglesia, 2013; Gaylord-Harden et al., 2010; Zhou et al., 2008). Se evidenció que la dimensión de respuesta se encuenta asociada a menor sintomatología psicológica y mayor bienestar, así como a un menor uso de afrontamientos del estrés improductivos. Es decir, tal como se ha reportado en numerosas investigaciones, la dimensión de respuesta parental resulta ser aquella con mayor peso y su presencia está asociada a resultados beneficiosos en la progenie. En este caso en particular, se evidenció que los comportamientos afectuosos, de diálogo, de escucha e interés por los hijos se reflejan en una mayor salud mental tanto en el incremento del bienestar como en la disminución de la sintomatología, y, a su vez, en el menor uso de afrontamientos del estrés que no resultarían efectivos de ser utilizados.

Esta investigación cuenta con algunas limitaciones que deben ser mencionadas. En principio, los criterios externos aquí utilizados contemplaron variables psicológicas no ligadas a la crianza, por lo que el comportamiento de las medidas del test no fue contrastado con otra medida de parentalidad ya ajustada psicométricamente. Además, no se contó con una medida de deseabilidad social para valorar la posible distorsión de respuestas de los evaluados. Finalmente, solo se midieron prácticas parentales sanas, por lo que permanece pendiente el diseño de una medida de parentalidad percibida centrada exclusivamente en prácticas parentales patológicas.

Como con toda nueva medida psicométrica, futuras líneas de investigación deberán brindar mayor sustento a su funcionamiento mediante el análisis de su relación con otros criterios externos relevantes, así como con otras poblaciones y con otros diseños. Sería de especial interés realizar un estudio longitudinal para analizar el comportamiento de la medida a lo largo del tiempo y verificar la estabilidad de la percepción de parentalidad en los evaluados. Las medidas aquí validadas tienen como fortaleza la versatilidadquepresentan para su uso en distintas configuraciones parentales dado que: (1) se pueden contestar tanto en relación conun adulto a cargo de la crianza como condos adultos a cargo de la crianza, analizando esos puntajes por separado o bien en promedio, (2) además, aunque en la muestra analizada la mayoría de los evaluados refirió contestar conrelación a su madre cuando se le preguntó por el adulto mayormente a cargo y conrelación a su padre cuando se solicitó se consigne en relaciónconun segundo adulto a cargo, la amplitud de la consigna con la que el test fue valorado permite valorar formas familiares en las que la configuración no necesariamente fuera madre-padre, sino también en el caso de familias monoparentales, homoparentales o familias en las que otro adulto sin relación biológica cumpla la función de agente socializador (ej. familias ensambladas). El cálculo de los baremos permitirá la transferencia del instrumento al ámbito de aplicación tanto para el análisis de las dimensiones por separado como por conjunto.