La adolescencia es una etapa de la vida del ser humano que transcurre entre la infancia y la adultez (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2014). Es un período de transición en el que se producen transformaciones intensas a nivel emocional, social, cognitivo, neurobiológico y sexual (Oliva-Delgado, 2007), y que se encuentra atravesada por circunstancias sociales, culturales, políticas, económicas e históricas. Por lo tanto, se plantea la necesidad de concebir las adolescencias de manera heterogénea.

Autores contemporáneos acuerdan en que la adolescencia no necesariamente consiste en una etapa signada por la crisis, implicando que es patológica en sí misma (Arnet, 2012; Contini de González, 2006; Oliva-Delgado, 2007; Steinberg, 2014; Wagner & Zimmerman, 2008). Por el contrario, se sostiene que la disfuncionalidad en esta etapa podrá tener lugar cuando las nuevas exigencias y cambios resulten inabordables para los recursos con los que cuenta el adolescente, o cuando se produzca una discrepancia entre los pensamientos y sentimientos del adolecente y lo que cree que los demás esperan de él (Vega, 2015). Así, cuando se presentan dificultades o conflictos significativos en el área social, se favorece la emergencia de sentimientos intensos de soledad, aislamiento y de ser una carga para los demás, lo que impacta directamente en la autoestima y puede favorecer la experiencia de síntomas de depresión, de ansiedad, de consumo problemático de sustancias y de conductas autolesivas suicidas y no suicidas, entre otros.

Según la OMS (2018), el suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 24 años a nivel mundial, por lo que constituye un grave problema de salud pública. En Argentina, en el año 2018 se registraron 3139 casos de suicidio (Dirección de Estadísticas e Información de la Salud DEIS, Ministerio de Salud de la Nación, 2019). Hay que añadir que no todas las muertes por suicidio son registradas como tal: la OMS sostiene que es habitual la insuficiencia en la disponibilidad y la calidad de la información sobre intentos y suicidios. Además, se estima que por cada suicidio se producen entre tres y cuatro tentativas.

Conceptualmente, el suicidio puede ser definido como muerte causada por un comportamiento dañino autodirigido que perseguía dicha finalidad. El intento de suicidio incluye cualquier acción que implique la intención de quitarse la vida; la ideación suicida alude a todos aquellos pensamientos que los individuos tienen respecto a desear su muerte; y el plan suicida refiere a la formulación concreta y específica de un método para quitarse la vida, y la preparación para llevarlo a cabo (Crosby, Ortega & Melanson, 2011; Nock, Wedig, Janis, & Deliberto, 2008).

Entre los diferentes modelos psicológicos del suicidio, se destaca la Teoría Interpersonal Psicológica del Suicidio -IPTS, acrónimo en inglés- de Joiner (2005) debido a la relevancia que ha adquirido en el campo suicidiológico en los últimos años. Muy brevemente, el autor plantea el deseo de la propia muerte como integrado por dos estados cognitivo-afectivos. Uno de ellos lo denomina como burdensomeness, definido como la percepción de ser una carga para los demás, incluyendo el odio a sí mismo y la sensación de ser una molestia para el otro. El segundo, thwarted belongingness, refiere al sentimiento de pertenencia frustrado, compuesto por las vivencias de soledad y aislamiento social. Cuando estos estados ocurren en simultáneo, se genera en la persona la creencia de que la propia muerte sería algo positivo para quienes lo rodean y emergen, así, las ideaciones suicidas. Sin embargo, la teoría sostiene que ello no es suficiente por sí mismo para explicar el pasaje de la ideación al intento de suicidio, ya que de todas las personas con pensamientos de suicidio solamente algunas cometen una tentativa. Es así como Joiner propone un tercer elemento en su teoría: la capacidad adquirida para suicidarse (acquired capability for suicide). Esta comprende dos aspectos: la pérdida del miedo a la muerte y el aumento de la tolerancia al dolor, que se irían desarrollando progresivamente como consecuencia de estar expuesto en forma repetida a situaciones provocadoras de dolor (e.g., autolesiones, situaciones de abuso y/o violencia, trastornos alimentarios, entre otros). Entonces, el pasaje de la ideación suicida a la acción intento de suicidio tendría lugar cuando los tres aspectos la percepción de ser una sobrecarga, el sentimiento de pertenencia frustrado, y la capacidad adquirida para suicidarse ocurren de manera conjunta.

A lo largo de la historia de la suicidología, uno de los focos más relevantes ha sido y continúa siendo el estudio de los factores asociados al suicidio, debido a la importancia que revisten para la promoción de salud y la prevención del riesgo de suicidio. Es así que la literatura respecto a los factores protectores aquellos que favorecen un desarrollo saludable y los factores de riesgo aquellos que aumentan la probabilidad de disfuncionalidad asociados al desarrollo adolescente es extensa. Algunas de las dimensiones más estudiadas han sido la regulación emocional, la capacidad para la resolución de problemas, la autoeficacia, la autoestima y el apoyo social, entre otras.

Específicamente en cuanto al área interpersonal, la investigación evidencia que la percepción de apoyo social por parte de la familia, los pares y otros espacios de pertenencia es un factor capital transversal para el desarrollo psicosocial adaptativo del adolescente (e.g., Contini de González, 2006; King & Merchant, 2008; Sharaf, Thompson, & Walsh, 2009; Steinberg, 2014). Es así que, como se mencionó, las dificultades en el área social, entre otras cuestiones, pueden actuar como un factor de riesgo para el desarrollo de baja autoestima, sintomatología ansioso-depresiva y comportamientos suicidas (e.g., Juvonen & Graham, 2014; Radliff, Wang, & Swearer, 2015; Rensburg & Raubenheimer, 2015; Romo & Kelvin, 2016). Respecto a su relación con los comportamientos suicidas, aun en casos de adolescentes con importantes tendencias impulsivas, la percepción de contar con fuentes de apoyo social actúa como un factor de protección (Kleiman, Riskind, Schaefer, & Weingarden, 2012). Cuando el adolescente siente que no tiene personas en las que apoyarse y que no pertenece a ningún lado, comienza a desarrollar sentimientos de soledad y alienación social, y ello puede conducir al desarrollo de la creencia de que la propia vida no tiene valor (Van-Orden et al., 2010).

Discriminación y Suicidio

El concepto de discriminación es definido por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de la Argentina (INADI) (2013) como la acción que conlleva a agrupar a los seres humanos según algún criterio específico que provoca diferenciaciones que atentan contra la igualdad entre las personas. Implica un posicionamiento jerarquizado entre distintos grupos sociales.

La investigación es clara respecto a los efectos psicológicos adversos que produce la discriminación en quienes la padecen: los niños y adolescentes pueden experimentar depresión, ansiedad, temor, baja autoestima, aislamiento y sentimientos de rechazo, que afectan su desarrollo y puede favorecer la emergencia de ideaciones y planes suicidas (e.g., Azua Fuentes, Rojas Carvallo, Ruiz Poblete 2020; Fadanelli, Lemos, Soto, & Hiebra, 2013; Garnett et al., 2014; Moore et al., 2017; Puhl & King, 2013). El término bullying es el mayormente utilizado para hacer referencia a la discriminación en forma de hostigamiento, persecución física, verbal o psicológica que realiza una persona o un grupo contra otra de forma repetitiva, principalmente en el ámbito educativo primario y secundario, aunque no se restringe a este. En la investigación de Cepeda-Cuervo, Pacheco-Durán, García-Barco, & Piraquive-Peña (2008), se concluyó que un porcentaje elevado de estudiantes de nivel elemental y medio es rechazado y humillado por sus compañeros, y concibe a la escuela como un espacio que cada día es fuente de sufrimiento, debido a múltiples situaciones de violencia que generan miedo y afectan sus vidas.

En este sentido, específicamente en relación con el suicidio, existe un importante cúmulo de evidencia sobre su vinculación con el bullying y el cyberbullying (e.g., Fadanelli et al., 2013; Holt et al., 2015; Pedreira-Massa & Basile, 2011; Ybarra, Mitchell, Kosciw, & Korchmaros, 2014). La investigación de Fadanelli et al. (2013) concluyó que se trata de un importante factor de riesgo para el desarrollo de ideaciones suicidas. En el caso de cyberbullyning, un estudio español puso de manifiesto que esta forma de hostigamiento tiene un impacto directo sobre sintomatología depresiva, estrés, desajuste psicosocial y sentimientos de soledad, lo que favorece la emergencia de pensamientos suicidas (Iranzo, Buelga, Cava, & Ortega-Barón, 2019).

Considerando la escasa información encontrada a nivel local sobre la relación entre el riesgo suicida y la percepción de discriminación en la adolescencia y en los jóvenes adultos, y teniendo en cuenta que las cifras muestran un alarmante resultado respecto de la incidencia del suicido adolescente en Argentina, este trabajo se propuso estudiar la relación entre riesgo suicida y discriminación percibida en adolescentes y jóvenes de la ciudad de Mar del Plata. En concreto, se establecieron tres objetivos: (1) identificar indicadores de riesgo de suicidio y de discriminación en la población bajo estudio; (2) analizar las correlaciones entre las dimensiones de riesgo suicida y discriminación; (3) determinar la presencia de diferencias significativas en las dimensiones de discriminación según grado de riesgo suicida.

MÉTODO

Se efectuó un estudio descriptivo, correlacional y transversal. Con un diseño no experimental y metodología cuantitativa.

Participantes

Se trabajó sobre una muestra de 199 adolescentes y jóvenes de entre 14 a 21 años de edad ( M edad =18; DE = 5,95). El 41.3% asistía a instituciones educativas secundarias y el 58.7% eran estudiantes de la carrera de Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En cuanto a identidad de género, el 27.4% se identificó como masculino; el 71.6%, como femenino.

Instrumentos

Encuesta de Discriminación Percibida. Se elaboró específicamente para esta investigación debido a la escasez de instrumentos adecuadamente adaptados al contexto argentino desde los estándares psicométricos que midan discriminación percibida en adolescentes en relación con los aspectos que eran pertinentes a esta investigación. Para su confección, se tuvieron en cuenta las delimitaciones señaladas por Morrison, Bishop, Morrison y Parker-Taneo (2015), Morrison, Bishop y Morrison, (2019) y Williams (2012). Indaga la discriminación percibida por adolescentes y jóvenes a través de 46 ítems agrupados en tres aspectos: apariencia física alude a estereotipos, prejuicios y discriminación referidos a los diferentes aspectos del físico de una persona (10 ítems; α; = .78); diversidad y orientación sexual contempla situaciones de discriminación en relación con la orientación sexual y/o identidad de género, que derivan tanto en situaciones de violencia, acoso y hostigamiento, como en la creencia de tener que ocultar la propia sexualidad, y/o la vivencia de sentimientos auto-referenciales de odio y/o culpa (13 ítems; α; = .87); socio-económica y cultural incluye la discriminación y el hostigamiento referidos al nivel socio-económico de la familia y del adolescente, a sus costumbres culturales, valores, religión, ideas políticas, etc. (12 ítems; α; = .73).

La encuesta también explora una dimensión adicional, vivencias relacionadas con la discriminación, cuyos reactivos aportan información pertinente a nivel clínico respecto de experiencias que pudo haber padecido la persona como resultado de sentirse discriminada (9 ítems; α; = .84). Adicionalmente, indaga las fuentes y lugares donde se recibió la discriminación.

El instrumento está organizado en cuatro partes. La primera contiene 46 ítems que operacionalizan las tres dimensiones ya descriptas. La escala de respuesta es de tipo likert y puede contestarse sobre la base de cinco opciones que van de menor a mayor frecuencia. El resto del instrumento solamente se responde si contestó en forma afirmativa a alguna forma de discriminación en algún momento de su vida. Así, la segunda parte del instrumento busca conocer de quiénes se ha recibido la discriminación (madre, padre, amigos, desconocidos, etc.). La tercera parte refiere a los espacios en donde se ha percibido la discriminación (escuela, casa, redes sociales, etc.) y, por último, la cuarta parte indaga el nivel de afectación según el grado de intensidad y los sentimientos surgidos a raíz de estas experiencias discriminativas a través de 18 posibles sentimientos para seleccionar (triste, vulnerable, culpable, etc.) y un espacio llamado "otros" para escribir aquel sentimiento que no se encuentre en la lista.

La versión preliminar fue sometida a valoración de un experto y una prueba piloto con adolescentes para analizar evidencias de validez aparente, la representatividad del contenido, la adecuación lingüística y la comprensibilidad de la consigna e ítems, las escalas de respuesta y el formato general.

Inventario de Orientaciones Suicidas (ISO-19; King & Kowalchuk, 1994; adaptación argentina Casullo, 1997; versión Galarza, Fernández-Liporace, Castañeiras, & Freiberg-Hoffman, 2019). La versión abreviada evalúa la orientación suicida a través 19 reactivos agrupados en cuatro factores: baja autoeficacia, desesperanza, soledad y aislamiento social, e ideaciones suicidas. Cuenta con evidencias satisfactorias de validez de contenido, de constructo y estructura dimensional, y de consistencia interna.

Procedimiento

La recolección de datos se realizó en forma colectiva en las clases habituales de los estudiantes. La participación fue voluntaria, anónima y confidencial bajo la firma de un consentimiento informado de los participantes y del asentimiento del padre/madre o tutor/a a cargo en el caso de los adolescentes menores de 18 años. Al final de cada toma, se destinó un espacio para el diálogo y la psicoeducación en aras de la prevención, y en la copia del consentimiento informado para los participantes se facilitaron los datos del servicio de salud mental local.

Durante todo la investigación, se atendió a las pautas éticas establecidas por la Federación de Psicólogos de la República Argentina (2013) y la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial-WSA, 2014). Además, se garantizó que toda la información derivada sería utilizada con fines exclusivamente científicos bajo la Ley Nacional 25.326 de Protección de los Datos Personales.

Análisis de Datos

Para responder al primer objetivo, se utilizó estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes). Para establecer la presencia de indicadores de riesgo de suicidio, como la versión abreviada de la ISO-19 no cuenta con puntajes de cortes, se aplicó uno de los criterios propuestos por los autores originales (King & Kowalchuk, 1994): la presencia de al menos dos ítems críticos de la dimensión ideaciones suicidas con respuestas de al menos 2 puntos (en parte de acuerdo) indica alto riesgo. Para riesgo moderado se consideraron al menos dos ítems con puntuaciones diferentes de 0, pero que no llegaran a cumplir con el criterio para riesgo alto. Respecto de la presencia de discriminación, se consideró como tal a cualquier respuesta diferente de nunca, por lo que se contabilizó la frecuencia de casos que indicaron haberse sentido discriminados al menos una vez en cualquiera de las dimensiones evaluadas.

Para el segundo objetivo, se estimaron las correlaciones rho de Spearman, dado que se trata de variables ordinales que violan los supuestos de normalidad. Vale aclarar que se las considera ordinales ya que se trata de escalas tipo likert que no satisfacen los requisitos para ser consideradas de nivel intervalar. Debido a ello, se recomienda que, para un tratamiento estadístico más adecuado de los datos, se las considere ordinales. En la misma línea, para analizar la presencia de diferencias significativas en las dimensiones de discriminación percibida según riesgo de suicidio (objetivo tres), se aplicó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Para el segundo y tercer objetivo, se calcularon la d de Cohen y la potencia estadística (1-B) para estimar el tamaño del efecto con el software G*Power (Cárdenas-Castro & Arancibia, 2014; Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007).

RESULTADOS

Indicadores de riesgo de suicidio y percepción de discriminación en la población bajo estudio.

Utilizando el criterio de agrupación descripto en el análisis de datos, se pudo identificar que el 13.1% de la muestra presentó puntuaciones de alto riesgo; el 8%, riesgo moderado; y el 78.9% restante, riesgo bajo.

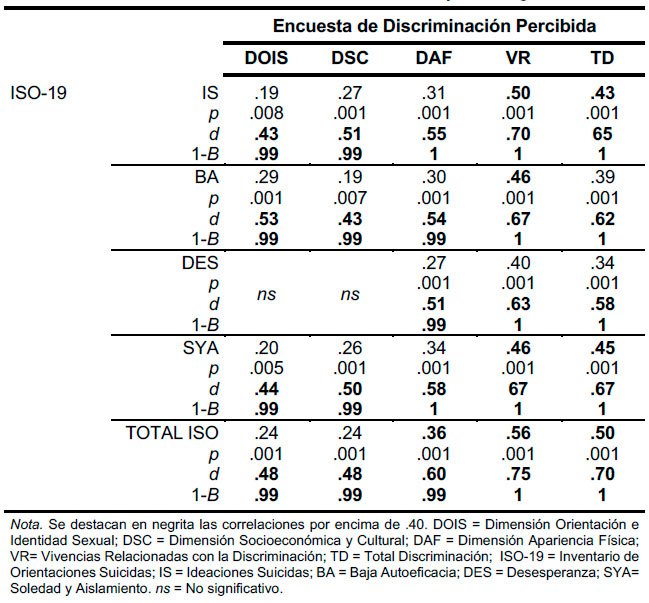

Respecto a la percepción de discriminación, del total de los 199 participantes, 196 refirieron haberse sentido discriminados al menos una vez en algunas de las dimensiones evaluadas. De este total, el 27.2% informó que no le afectó, el 40.5% que le afectó un poco, el 22.6% que le afectó bastante, y el 6.7% que le afectó mucho. En la Tabla 1, se presentan los valores medios por dimensión. Debido a que poseen diferente cantidad de ítems, se informan los prorrateos correspondientes para posibilitar su comparación. A nivel descriptivo, los datos muestran que la percepción de discriminación por apariencia física sería levemente la más prevalente, seguida por la discriminación socioeconómica y cultural, y por último por orientación e identidad sexual.

Tabla 1. Valores medios obtenidos para cada una de las dimensiones de la Encuesta de Discriminación.

Con el objetivo de hacer un análisis más pormenorizado de las tres dimensiones de la Encuesta de Discriminación Percibida, se consideraron las respuestas ≥ 4 (me pasa o ha pasado bastante seguido y me pasa todo el tiempo). Dentro de la dimensión apariencia física, los aspectos en los que los participantes han manifestado mayor percepción de discriminación fueron los siguientes: recibir apodos humillantes por algún aspecto físico (15.1%; ítem 13), que se rían de su peso (14%; ítem 7), burlas por la altura (13.5%; ítem 5) y por no encajar en ningún estereotipo de belleza (12.5%; ítem 15).

En la dimensión socioeconómica y cultural, expresaron mayor percepción de discriminación en relación con sus ideas políticas o de su familia (9%; ítem 31), y por tener una dieta vegetariana o vegana (7%; ítem 40).

En cuanto a la dimensión orientación e identidad sexual, es necesario considerar que, del total de la muestra, solamente el 16.09% se identificó con orientaciones sexuales no heteronormativas (32 personas se perciben no heterosexuales), y solo un caso como identidad no binaria, por lo que no hay representación suficiente en la muestra bajo estudio. Con ello en mente, se destaca que el 8.5% manifestó no poder expresar su identidad de género y/o orientación sexual (ítem 22), el 7.5% que debe disimular su orientación sexual y/o identidad de género en algunos lugares, y el 5.5% comunicó que ha intentado reprimir su orientación sexual y/o identidad de género (ítem 33). Por último, el 5.5% afirmó que ha recibido agresiones por apoyar los derechos de la comunidad LGTBQI+ (ítem 29).

Por otro lado, considerando los casos que expresaron haber sido discriminados alguna vez (n = 196) se analizaron las fuentes de discriminación, en qué lugares la han recibido y qué emociones les han provocado.

Como se puede derivar de la Tabla 2, las fuentes desde las cuales los adolescentes percibieron mayor discriminación son los pares compañeros y amigos . Sin embargo, es notable cómo el círculo familiar (madre, padre y otros familiares), al ser considerados en su conjunto, constituye la principal fuente de discriminación junto a las otras dos mencionadas anteriormente. Estos datos convergen con los lugares en donde más se han sentido discriminados: la escuela y la casa ocupan los dos primeros espacios y, en tercer lugar, se ubican las redes sociales. Respecto de las emociones predominantes sentidas como consecuencia de sentirse discriminado, las más prevalentes han sido enojo, rechazo, angustia, ser una molestia para otros y soledad.

Tabla 2. Frecuencia de respuestas según fuentes de discriminación, lugares en donde es percibida discriminación y emociones que han sentido en consecuencia.

Por último, la Escala de Discriminación Percibida incluyó reactivos adicionales que aportan información relevante desde el punto de vista clínico en relación con la población bajo estudio y la problemática del suicidio. Nuevamente, se analizaron las respuestas iguales o mayor a cuatro (bastante seguido y siempre) a cada una de estas afirmaciones. Así, el 25.6% de la muestra indicó que bastante seguido ha sentido que han subestimado sus decisiones al decirle que solo está "atravesando por una etapa" (ítem 30), al 19.1% le han dicho que no sirve para nada (ítem 12), al 17.08%, le han dicho que siempre estará solo por ser como es (ítem 46), al 12.5% que debe amoldarse al resto, y a un 8.5% que no tiene futuro. Aunque la prevalencia es baja, es necesario destacar que siete sujetos del total de la muestra refieren que les han dicho que los iban a matar (ítem 25).

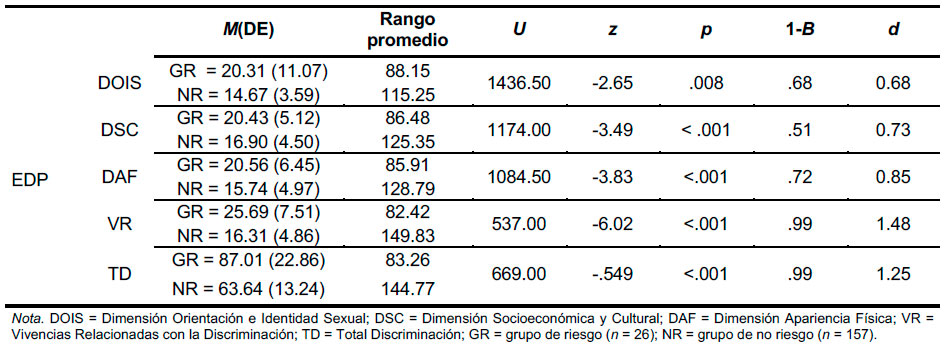

Correlaciones entre Riesgo Suicida y Discriminación

Los datos obtenidos señalan que las correlaciones entre las dimensiones de discriminación y las de riesgo suicida son significativas y positivas, con tamaños del efecto grandes (Tabla 3; Cárdenas-Castro & Arancibia, 2014). El total de la Encuesta de Discriminación Percibida presentó un coeficiente de correlación de magnitud moderada con ideaciones suicidas, soledad y aislamiento, y el riesgo total del ISO-19. Esto indicaría que a mayor percepción de discriminación total, habría un mayor riesgo suicida en la población encuestada, más allá de las dimensiones específicas por aspectos físicos, diversidades sexuales, o por aspectos socioculturales y económicos.

Vivencias relacionadas con la discriminación es la variable que evidencia las correlaciones más elevadas con todas las dimensiones de riesgo suicida del ISO-19. Esto era esperado dado que dichas afirmaciones indagan sobre sentimientos vinculados a la discriminación en cuanto a sentirse básicamente menospreciado, no valorado ni contenido por los demás. Por lo tanto, es razonable que se asocien con sentimientos referidos a una pobre imagen de sí mismo (baja autoeficacia), de falta de pertenencia y ser una carga para los demás (soledad y aislamiento social), con la presencia de expectativas negativas hacia el futuro (desesperanza) y de pensamientos e ideas respecto a desear la propia muerte (ideaciones suicidas).

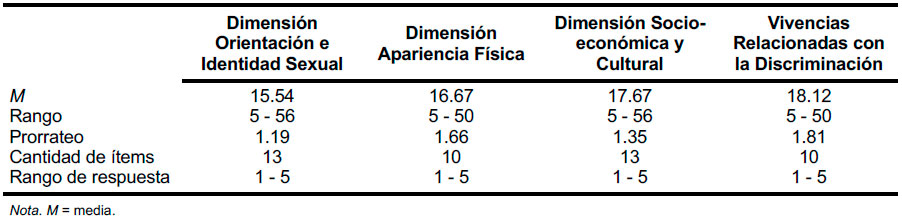

Diferencias según Grado de Riesgo de Suicidio

Como se expone en la Tabla 4, la percepción de discriminación total y para cada una de las dimensiones es significativamente mayor en el grupo de riesgo suicida que en el grupo de no riesgo. En todos los casos, el tamaño del efecto es entre moderado (> .50 y < .80) y grande (> .80; Cohen, 1988) y la potencia estadística es superior al 80%. Dentro de la dimensión vivencias relacionadas con la discriminación, un análisis de los reactivos que más aportaron a esta diferencia muestra que los adolescentes que presentan mayor riesgo suicida informaron sentir que no tienen futuro (ítem 23) y que les han dicho que se quiten la vida (ítem 25).

En lo referido a la percepción de discriminación por cuestiones de diversidad sexual, el grupo de riesgo señaló en mayor medida sentirse culpable por su orientación sexual y/o identidad de género (ítem 36), y que debe disimular su orientación sexual y/o identidad de género en algunos lugares (ítem 21). Por otro lado, se han sentido excluidos por parecer más chicos o grandes de la edad que tienen (ítem 3), y han recibido comentarios sobre ser una deshonra para su familia por no continuar con sus las tradiciones y/o costumbres (ítem 42).

DISCUSIÓN

En la prevalencia de riesgo de suicidio, se pudo identificar que el 13.1% de la muestra presentó alto riesgo; el 8%, riesgo moderado; y el 78.9% restante, riesgo bajo. Estos datos siguen la tendencia de los hallazgos de investigaciones previas realizadas en la ciudad (Di Rico, Paternain, Portillo & Galarza, 2016; Galarza, Martínez Festorazzi, Castañeiras & Posada, 2014) y con estudios anteriores efectuados en Catamarca, Tucumán y Capital Federal (Casullo & Fernández Liporace, 2007).

Respecto a la discriminación percibida, de los 199 participantes, 196 refirieron haberse sentido discriminados alguna vez. De este total, el 27.2% manifestó no haberse visto afectado por ello, el 40.5% informó verse afectado un poco, el 22.6% indicó haberse visto bastante afectado, y el 6.7% afirmó haber sido muy afectado por ello. En este sentido, varios estudios aseveran que un adolescente que sufre discriminación puede experimentar depresión, temor, baja autoestima, aislamiento y sentimientos de rechazo, lo que afecta su desarrollo y vida diaria y, además, puede favorecer la emergencia de ideaciones y planes suicidas (e.g., Fadanelli, et al., 2013; Garnett et al., 2014; Puhl & King, 2013). En relación con esto último, el presente estudio arrojó correlaciones positivas significativas entre las diferentes dimensiones de discriminación y las de riesgo suicida, que revelan que las personas que se sienten o se han sentido más discriminadas presentan mayor riesgo, vinculado principalmente a sentirse solos y desconectados del resto. A su vez, en todos los casos el grupo de riesgo suicida informó significativamente más discriminación que el grupo de no riesgo.

Tal como establece la Ley Nacional N° 23.592 sobre Actos Discriminatorios, la discriminación alude a "cualquier impedimento o restricción del pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional (...) por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos". Este trabajo se focalizó en tres de ellos: la discriminación por la apariencia física, por cuestiones socioeconómicas y culturales, y por la orientación e identidad sexual.

El aspecto físico emergió como uno de los principales focos de discriminación. Apodos humillantes en relación con la apariencia, burlas respecto del peso y/o la altura, sentimientos de ser rechazado por no encajar en el estereotipo de belleza son producto de aquellas construcciones culturales y juicios estéticos establecidos en un momento determinado según los valores de cada sociedad. Estos juicios y estereotipos conllevan, en muchas ocasiones, una constante insatisfacción y molestia con la propia imagen corporal, lo que afecta particularmente durante la etapa adolescente: los cambios físicos y psíquicos impactan en cómo el adolescente se ve a sí mismo, cómo es visto por los otros y cómo percibe el mundo (Lacunza & Contini de González, 2011). Estas preocupaciones por cómo el otro los mira, especialmente sus pares, pueden ser causa de frustraciones, angustia, estrés e influir en forma negativa en la autoestima del adolescente (Salazar-Mora, 2008). Desde aquí se puede comprender, entonces, porqué en el presente estudio esta dimensión presentó correlaciones significativas con más sentimientos de soledad, una pobre imagen de sí mismos y baja autoestima. La insatisfacción con el aspecto físico ha mostrado ser un predictor de intento de suicidio, sobre todo, en la adolescencia media de 15 a 17 años (Kim & Kim, 2009; Rodríguez-Cano, Beato-Fernández, & Belmonte-Llario, 2006).

En la dimensión socioeconómica y cultural, la población en estudio indicó que el foco principal de discriminación lo perciben en relación con las creencias y opiniones políticas tanto propias como de la familia, así como por su convicción de ser vegetarianos y/o veganos. En este punto, vale destacar que la adolescencia es la etapa de la vida en la que comienza la construcción de pensamientos, convicciones e ideologías propias, que muchas veces se encuentran en estrecha relación con lo que piensan sus pares, así como en oposición a los adultos, o incluso también diferenciándose de quienes habían sido sus grupos de pertenencia hasta ese momento (Pineda-Pérez & Aliño Santiago, 2002). Es en este sentido que, si un adolescente se siente discriminado por estos pensamientos, convicciones e ideologías, pueden generarse en él sentimientos de soledad, aislamiento y desesperanza, todos factores de riesgo establecidos para los comportamientos suicidas (King & Merchant, 2008; Van Orden et al., 2010).

En lo que refiere a la dimensión orientación e identidad sexual, se registró percepción de discriminación en relación con sentir que se debe ocultar la orientación y/o identidad sexual en algunos lugares e incluso el intento de reprimirlas, y la vivencia de agresiones por manifestarlas. Como se expuso previamente, la falta de representatividad de la comunidad LGTBQI+ en la muestra de esta investigación es un factor a considerar a la hora de analizar la baja correlación entre la dimensión referida a la orientación e identidad sexual con todas las dimensiones del ISO-19. También, es interesante notar cómo el 8.54% de la muestra total eligió no dar información sobre su orientación sexual y/o identidad de género, porcentaje que coincide con el que manifestó ser discriminado por estas cuestiones de manera que podría encontrarse relacionado con la creencia de tener que ocultarla o reprimirla. Estos hallazgos podrían interpretarse en función de que no es inusual que las personas no binarias sientan la necesidad de esconder o reprimir su identidad y/u orientación sexual, dado que la comunidad LGTBQI+ sufre discriminación que se ve reflejada en los crímenes de odio, el acoso verbal, psicológico y sexual, en las agresiones físicas y amenazas. En algunos casos, la persona llega a presentar pensamientos y sentimientos negativos sobre sí, incluso al odio de sí misma, lo que representa uno de los factores de riesgo suicida más relevantes (Joiner, 2005; Herek, Gillis, & Cogan, 2009). Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos evidencia que entre el 50 y el 70% de adolescentes LGBTQI+ informó haber sufrido acoso verbal por su género y/u orientación sexual (Kosciw et al., 2018). De ahí que esta población constituya uno de los grupos de riesgo más importantes (e.g., Almazan, Roettger, & Acosta, 2014; Baiocco, Ioverno, Lonigro, Baumgartner, & Laghi, 2015; McNeil, Ellis, & Eccles, 2017; Mustansk & Liu, 2013). Asimismo, si bien no fue analizado en este estudio, es importante mencionar el impacto de la discriminación cruzada. Otro estudio estadounidense publicado recientemente encontró que aquellos adolescentes que pertenecen a minorías sexuales a la vez que a minorías raciales/étnicas presentan significativamente más riesgo de suicidio (Baiden, LaBrenz, Asiedua-Baiden, & Muehlenkamp, 2020). Esto es un elemento a considerar en futuras investigaciones.

Por último, respecto de los reactivos correspondientes a las vivencias relacionadas con la discriminación, en general todos ellos fueron altamente seleccionados por quienes se sintieron discriminados. Entonces, se podría decir que la percepción de discriminación se asocia, sobre todo, con experiencias de sentirse menospreciado, insultado, humillado, o bien a vivencias de falta de contención por parte de los demás, a recibir comentarios desvalorizantes respecto de la propia persona y a sus proyectos a futuro. En consonancia, esta dimensión fue la que mostró las correlaciones más robustas con las diferentes dimensiones de riesgo suicida. Ello denota cómo los sentimientos vinculados al menosprecio, a la desvalorización y a la falta de sostén se asocian directamente a una pobre imagen de sí mismo y los propios recursos, la presencia de expectativas negativas hacia el futuro, los sentimientos de sentirse una carga para los demás, la falta de pertenencia social, y con pensamientos e ideas respecto a desear la propia muerte.

Es más, los evaluados indicaron que básicamente se han sentido discriminados por parte de sus pares (compañeros y amigos) y, fundamentalmente, en los establecimientos educativos. Dichos resultados son congruentes con lo establecido por la literatura especializada sobre el nexo entre el suicido y las víctimas de discriminación, específicamente en relación con el bullying y el cyberbullying en la escuela (Azua Fuentes et al., 2020; Cepeda-Cuervo et al., 2008; Di Rico et al. 2016; Fadanelli, et al. 2013; Romo & Kelvin, 2016). En estos trabajos, se determinó que un porcentaje elevado de estudiantes es humillado y rechazado por sus pares en la escuela; esta última representa el mayor foco de sufrimiento de discriminación. Fadanelli et al. (2013) hicieron una revisión bibliográfica en la que todos los estudios analizados coinciden que existe una asociación significativa entre ser víctima de bullying y el comportamiento suicida, y concluyeron que en todas sus variantes es un factor de riesgo considerable.

Respecto al bullying y al cyberbullying, xa nivel nacional los datos oficiales correspondientes a las "Pruebas Aprender" del año 2017 son evaluaciones anuales llevadas a cabo por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Argentina en colegios de gestión pública y privada de todo el país indican que en el nivel secundario el 2% afirma no llevarse bien con ningún compañero mientras que el 24% indica tener una buena relación con algunos unos pocos. En este mismo sentido, el 15% valora de manera negativa al clima escolar. La discriminación por características personales y/o familiares (religión, orientación sexual, nacionalidad, etnia, características físicas) llega al 63%, y el acoso por redes sociales al 53%. Por aspectos referidos al rendimiento escolar, el maltrato alcanza el 52% y el 50%, respectivamente. Además, las mujeres son molestadas por su condición de género en un 29% (Allisiardi, 2019).

Junto con los pares y la escuela, las fuentes y lugares donde han percibido más discriminación fueron por parte de los padres y en la casa, lo que remite a las relaciones del adolescente con los adultos, que se caracterizan por presentar cambios relacionados a la forma de vincularse, tornándose más conflictivas. Así, la relación oscila entre la necesidad del adolescente de separarse de sus padres, por un lado, y su dependencia hacia los mismos, por el otro (Pineda-Pérez & Aliño-Santiago, 2002). Esto conlleva a conductas que tienen que ver con el desafío a la autoridad, el cuestionamiento de los valores familiares y el sentimiento de no ser comprendido o escuchado por el adulto, buscando más el sentimiento de pertenencia en sus pares y ya no en sus padres. Si bien la adolescencia se caracteriza, entonces, por una relación conflictiva y ambivalente con los padres, es importante destacar aun así la importancia del apoyo de estos últimos en esta etapa de la vida. Diferentes estudios que respaldan el hecho de que los adolescentes que perciben más apoyo y sostén de sus padres poseen estrategias de afrontamiento más efectivas, esquemas interpersonales y habilidades sociales que facilitan las relaciones con los pares, el desarrollo de una autoestima más favorable, así como la disminución del estrés, la depresión, los sentimientos de soledad, la insatisfacción corporal, el consumo problemático de sustancias, y las ideaciones suicidas (Azua Fuentes et al., 2020; King & Merchant, 2008; Kleiman et al., 2012; Moore et al., 2017; Romo & Kelvin, 2016; Van Orden et al., 2010). Por ello, se considera al apoyo social en general, y específicamente por parte de la familia, como un factor protector fundamental para el desarrollo psicosocial adolescente y, paralelamente, como uno de los factores de riesgo de mayor impacto.

Dentro de las limitaciones de la presente investigación se encuentra, en primer lugar, el tamaño de la muestra. En este sentido, se destaca la falta de representatividad en cuanto a la identidad de género, así como a la orientación sexual. Mientras que el 27.4% se definió como masculino y el 71.6% femenino, solamente el 1% restante no se definió desde las categorías binaras. Asimismo, solamente el 16.09% del total de la muestra se identificó con orientaciones sexuales no heterosexuales, y el 8.54% eligió no dar información sobre su orientación sexual. Esto limita la generalización y rigurosidad del análisis de la percepción de discriminación y el riesgo suicida en la comunidad joven LGTBQI+.

Por otro lado, se considera como limitación la ausencia de análisis en las diferencias según grupos etarios adolescentes y jóvenes adultos . Esto se llevará a cabo en futuras investigaciones.

Por último, como no se contó con un instrumento debidamente adaptado que mida la discriminación en cada una de las dimensiones seleccionadas en población adolescente, fue necesario confeccionar una encuesta con el fin de recabar dicha información. Si bien se atendió a las recomendaciones disponibles para su elaboración, se consultó con un experto y se efectuó un estudio piloto, es necesario testear sus propiedades psicométricas en cuanto a evidencias de validez de constructo, de validez convergente-discriminante con medidas externas y consistencia de sus puntuaciones en una muestra de mayor tamaño.

Más allá de las limitaciones señaladas, se considera que esta investigación puede constituir un aporte interesante en cuanto a la percepción de discriminación encontrada en adolescentes y jóvenes de la ciudad de Mar del Plata, y cómo esa percepción se relaciona con el riesgo suicida. Los resultados podrían derivar en información relevante para abordar de forma más específica el problema de la discriminación en las escuelas, el fortalecimiento de la autoestima y de las redes de apoyo, lo que puede redundar en la disminución de la probabilidad de desarrollar comportamientos suicidas.