La esperanza no es en realidad un tema nuevo, pues desde la antigüedad ha sido considerada como un sentimiento moral que formó parte del mito de la caja de Pandora (Aristóteles, ca. siglo IV a.C./1985), y, durante la cristiandad, la Iglesia Católica asocia la esperanza con la salvación eterna, e incluso la ubica como una virtud teologal junto con la fe y el amor, que nos llevan a Dios (Benedicto XVI, 2007). En la Modernidad, diversos filósofos como Spinoza (1677/2005) se han referido también a la esperanza, mientras Adam Smith la considera como un sentimiento moral (Smith, 1759/2004). Ya en el siglo XIX los frenólogos la definieron como una facultad afectiva y moral ubicada en la parte posterior de la cisura de Rolando, que se enfoca en el bienestar futuro (Arias, 2018).

En el siglo XX, psicoanalistas como Fromm (2012), distinguieron entre una esperanza consciente y otra inconsciente, mientras que Frankl (2002) consideró que la esperanza es el resultado del sentido de vida. Sin embargo, solo recientemente se han planteado modelos teóricos, que sobre la base de una metodología científica intentan explicar la esperanza y sus implicancias para la salud y el bienestar psicológico. Todo ello como resultado del surgimiento y desarrollo de la Psicología Positiva a inicios del siglo XXI, que se enfoca en el estudio de las experiencias subjetivas relacionadas con los procesos que subyacen a las emociones positivas y las fortalezas humanas (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).

En ese sentido, existe un debate académico sobre la conceptualización teórica de la esperanza que ha sido concebida como una actitud, un sentimiento, una dimensión de la personalidad, una virtud, una estrategia de afrontamiento, etc. (Valle et al., 2006). No obstante, existe consenso en señalar que la esperanza tiene que ver con las emociones positivas en tiempo futuro, al igual que el optimismo, mientras que el perdón y la gratitud se focalizan en el pasado, y la felicidad y el flow en el presente (Fredrickson, 2009).

Peterson y Seligman (2004), por ejemplo, definen la esperanza como una virtud trascendente, mientras que Snyder (2000) considera que la esperanza tiene componentes cognitivos y motivacionales como las metas, las agencias y las vías. Las metas son objetivos mentales que implican secuencias de acciones; las vías son las rutas de acción que las personas perciben como viables para conseguir lo que desean; mientras que las agencias hacen referencia a las capacidades que nos llevan a conseguir las metas deseadas (Snyder et al., 2002). Por otro lado, para Dufault y Martocchio (1985), quienes basaron sus estudios en pacientes con cáncer, la esperanza es una fuerza vital dinámica y multidimensional que se caracteriza por la confianza en alcanzar en el futuro las metas planteadas. Dichos autores plantearon seis dimensiones de la esperanza, distribuidas en los ámbitos afectivo, cognitivo, conductual, afiliativo, temporal y contextual.

Asimismo, desde una perspectiva evolutiva, para el desarrollo y expresión de la esperanza intervienen tanto factores genéticos (Bolaños, 2003) como ambientales, mediados por la crianza y las relaciones sociales con diversas personas del entorno de cada individuo (Chang et al., 2018). En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la mayoría de los estudios sobre Psicología Positiva se han llevado a cabo en Estados Unidos y en países occidentalizados, ya que aproximadamente el 80% de las investigaciones dentro del marco de esta corriente proceden de países angloparlantes (Schui & Krampen, 2010), y casi no se toman en cuenta otras concepciones sobre la esperanza, como las provenientes de países orientales (Wahyuna & Fitriana, 2020). En América Latina, por ejemplo, solo el 5% de las revistas psicológicas de los países de la región registran investigaciones relacionadas con la Psicología Positiva (Castro Solano & Lupano Perugini, 2014), y el primer estudio sobre la esperanza data de mediados de 1980, en el que se relacionó la fe, el amor y la esperanza con la salud mental (Romagosa & Albizú Miranda, 1986).

En Perú, tras una revisión de 1701 artículos publicados entre el 2000 y el 2016 en diez revistas científicas de psicología, se reportó que solo el 3.07% se alinean con los modelos teóricos de la Psicología Positiva (Arias et al., 2017), y solo dos sobre esperanza (Cassaretto & Martínez, 2009, 2012). No obstante, en ese mismo periodo se han ubicado otras tres investigaciones sobre la esperanza publicadas en revistas fuera del país (Arnau et al., 2010; Castilla et al., 2014; Martínez et al., 2012). Estos datos sugieren que la esperanza como fenómeno psicológico requiere de más estudios en el Perú, donde se ubica el presente trabajo de investigación.

La importancia del estudio científico de la esperanza radica en que ha sido positivamente correlacionada con la salud mental (Cleary et al., 2016; Park & Chen, 2016; Snyder et al., 2002; Spencer et al., 2018; Van Gestel Timmermans et al., 2010) y la salud física (Duncan et al., 2020), el bienestar psicológico (Ciarrochi et al., 2015; Pereyra, 2010), la empatía (Rosler et al., 2015; Sierra, 2007), la resiliencia (Lemay & Ghazal, 2001; Satici et al., 2020), la satisfacción con la vida ( Marques et al., 2013; Telef, 2020), los afectos positivos y la creatividad (Sharma & Mathur, 2016), el sentido de vida (Bronk et al., 2009), la compasión (Yang et al., 2016), la religiosidad (Houser & Welch, 2013), el sentido del humor (Cassaretto & Martínez, 2009), el optimismo (Bailey et al., 2007; Genç & Arslan, 2021), la gratitud (Witvliet et al., 2018) y la felicidad (Sariçam, 2015). Por otro lado, la esperanza se ha relacionado negativamente con los afectos negativos, diversas patologías físicas y mentales, y la desesperanza (Snyder et al., 1991).

Asimismo, la esperanza se ha estudiado en contextos clínicos, reportándose que existen relaciones significativas entre este constructo y los logros psicoterapéuticos (Cheavens et al., 2006), el afrontamiento de tratamientos quirúrgicos en enfermedades cardiovasculares y ante el padecimiento de enfermedades terminales como el cáncer (Pereyra, 2010). En el campo educacional, la esperanza se relaciona positivamente con los logros escolares y el rendimiento académico (Buragohain, 2014; López et al., 2014; Yager Elorriaga et al., 2014). Mientras que, en el escenario laboral, la esperanza se relaciona con la autoeficacia, el optimismo y la resiliencia en el trabajo (Malik, 2013), el bienestar y el rendimiento laboral (Reichard et al., 2013). En el campo de la psicología política, se ha reportado que la esperanza impacta positivamente en el desarrollo de actitudes más favorables hacia la participación política (Arias et al., 2019).

En tal sentido, considerando la importancia de la esperanza en diversos ámbitos del quehacer humano y con el objetivo de evaluarla, desde hace varias décadas se han desarrollado varios instrumentos de medición como el Nowotny Hope Scale (Nowotny, 1989), el Miller Hope Scale (Miller & Powers, 1988), el Trait Hope Scale (Snyder et al., 1991), el State Hope Scale (Snyder et al., 1996), el Children's Hope Scale (Snyder et al., 1997), y el Herth Hope Index (Herh, 1991, 1992), entre otros. El Herth Hope Index (HHI) fue desarrollado por Kaye Herth en 1991, en una muestra de 172 adultos con enfermedades crónicas (Herth, 1991). Se trata de una escala de 30 ítems distribuidos en seis dimensiones tomadas de los planteamientos teóricos de Dufalut y Martocchio (1985). Más tarde se desarrolló una versión abreviada de 12 ítems y tres dimensiones (Herth, 1992). Las dimensiones de Herth comprenden aspectos cognitivos-temporales, como valoraciones realistas de los resultados deseados; afectivo-conductuales como sentimientos de confianza necesarios para emprender acciones; y afiliativo-contextuales, como el vínculo que se establece entre una persona y las demás (Martínez et al., 2012). Si bien las versiones de 30 y 12 ítems han sido objeto de análisis psicométricos alrededor del mundo, en el presente estudio nos centraremos en la escala abreviada del HHI.

En Suecia, Benzein y Berg (2003) reportaron que el HHI tenía una confiabilidad elevada, obtenida mediante el método de consistencia interna con la prueba Alpha de Cronbach (α = .88) y dos factores principales: reconciliación con la vida y religiosidad. En Estados Unidos, Phillips Salimi et al. (2007) valoraron la estructura factorial del HHI en jóvenes y adolescentes con cáncer, concluyendo que dicho instrumento era unidimensional. En la versión noruega, validada por Wahl, et al. (2004), se reportaron dos factores con cuatro ítems en el segundo factor. Van Gestel Timmermans et al. (2010) evaluaron psicométricamente la versión holandesa de la HHI en 341 personas con enfermedad mental, encontrando coeficientes de confiabilidad altos (α= 0.84) y dos factores. En China, Chan et al. (2012) estudiaron las propiedades psicométricas del HHI en 120 pacientes de enfermedades cardíacas, reportando un índice de fiabilidad test-retest de 0.86, y tres factores. En Italia, Ripamonti et al. (2012) reportaron que, en 266 pacientes con cáncer, el HHI tiene una alta fiabilidad (α = .84), pero no se confirmaron sus tres factores.

A nivel de Latinoamérica, Sartore et al. (2010) adaptaron el HHI al portugués, tomando como muestra 131 brasileños, de los cuales 47 fueron pacientes oncológicos, 40 pacientes diabéticos y 44 sujetos no clínicos. Los autores reportaron que la prueba tenía tres factores que explicaban el 57.5% de la varianza total y un índice de confiabilidad de 0.834, por lo que concluyeron que dicho instrumento puede ser usado en Brasil. En el Perú, los primeros estudios sobre la esperanza corresponden a trabajos de corte psicométrico, realizados por Arnau et al. (2010) y Martínez et al. (2012), quienes adaptaron la versión completa de la Escala de Esperanza de Herth en muestras de estudiantes universitarios. Asimismo, se han usado medidas de esperanza y bienestar psicológico para obtener evidencias de validez convergente de la Escala de Sentido del Humor de Martin et al. (Cassaretto, & Martínez, 2009), y para analizar las propiedades psicométricas del Inventario Razones para Vivir, en estudiantes universitarios (Cassaretto & Martínez, 2012).

Respecto a la versión abreviada del HHI, Castilla et al. (2014) analizaron sus propiedades psicométricas en 210 estudiantes universitarios de la ciudad de Lima, reportando dos factores subyacentes tras la aplicación de análisis factorial exploratorio, identificados por los autores de dicho estudio como optimismo/soporte y agencia, con una elevada consistencia interna (α = .85). La misma versión ha sido utilizada en un estudio de Caycho et al. (2016), quienes valoraron las diferencias por sexo y edad en una muestra de 420 personas entre los 16 y los 38 años, indicando que las mujeres y quienes tienen más edad obtuvieron puntuaciones más altas en esperanza.

En la ciudad de Arequipa, ciudad ubicada al sur de Perú, Arias et al. (2018) aplicaron la versión abreviada del HHI a 875 poniendo a prueba 8 modelos psicométricos sobre la estructura interna, resultando el modelo unidimensional el que obtuvo mejores índices de bondad de ajuste, S-B X 2 (51) = 241.822, p < .05; S-B X 2 / gl = 4.74, CFI = .933, SRMR = .039, RMSEA = .065 [.057, 074], AIC = 139.822, con un índice de confiabilidad superior a .8 obtenido con la prueba Omega de McDonald. Sobre la base de estos resultados se ha utilizado el HHI para valorar el impacto de la esperanza en las actitudes hacia la política (Arias et al., 2019). Precisamente, el presente estudio de carácter instrumental y asociativo (Ato et al., 2013) tiene por objetivo analizar las propiedades del Herth Hope Index en una muestra representativa de la población de Arequipa, ciudad ubicada al Sur de Perú, para luego hacer un análisis comparativo de los resultados en función del sexo y la edad. Si bien existe un estudio psicométrico previo, los resultados arrojaron un modelo unidimensional que contrasta con el modelo teórico original y los resultados de una investigación realizada en la ciudad de Lima.

Asimismo, este trabajo se justifica debido a que el análisis previo realizado en Lima con la escala abreviada del HHI empleó análisis factorial exploratorio y reportó una estructura bifactorial (Castilla et al., 2014), mientras que en el estudio previo realizado en Arequipa se aplicó análisis factorial confirmatorio y se obtuvo un modelo unidimensional (Arias et al., 2018). A su vez, dado que Perú es un país multiétnico y pluricultural con matices socioeconómicos y culturales entre las diferentes regiones del país (Arias et al., 2021), es necesario que desde la Psicología Positiva se atiendan estos aspectos culturales cuando se valoren las emociones positivas, las fortalezas y las virtudes. Como se ha señalado en un artículo previo, el limitado acento en los aspectos socioculturales ha sido considerado como el "talón de Aquiles" de la Psicología Positiva (Arias, 2016). Además, en este estudio se va a tomar una muestra mayor que en los estudios precedentes realizados en Perú, se van a establecer los baremos para su calificación y se van a analizar las diferencias en función del sexo y la edad.

MÉTODO

Participantees

La muestra se compuso de 1255 personas, de las cuales 581 (46.3%) fueron hombres y 674 (53.7%) mujeres. La edad promedio fue de 37.7 años con una desviación estándar de ±14.693 dentro de un rango de 18 y 92 años. La muestra fue seleccionada mediante métodos probabilísticos y la técnica de muestreo de racimos (Hernández et al., 2010) de 15 distritos de la ciudad de Arequipa. Como criterios de inclusión se consideró que los participantes sean mayores de edad, que aceptaran responder el instrumento voluntariamente y que firmen el consentimiento informado.

Materiales

Herth Hop Index - Versión Abreviada (Herth, 1992). El instrumento fue validado por Arias et al. (2018) para la ciudad de Arequipa. El instrumento consta de 12 ítems que poseen una escala de respuesta tipo Likert de 4 alternativas desde Desacuerdo completamente (1) hasta Concuerdo completamente (4). Como ya se comentó, el HHI contaba con una estructura interna unidimensional e índice de confiabilidad óptimo. También se utilizó una ficha para recoger datos como el sexo y la edad, así como el consentimiento informado.

Procedimiento

Los participantes fueron evaluados en sus viviendas siguiendo los pasos del muestreo por racimos. Previa aplicación de los instrumentos, se explicaron los fines de la investigación y se les solicitó llenar el consentimiento informado. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Centro de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Católica San Pablo.

Análisis de datos

A partir de los datos recolectados y tabulados en Microsoft Excel (Microsoft Corporation, 2018), se realizó el procesamiento estadístico. Se empezó con la realización de los estadísticos descriptivos para poder analizar de forma general los resultados obtenidos. Posteriormente, se realizó el análisis factorial confirmatorio (AFC) del instrumento a partir de los diferentes modelos obtenidos desde el análisis realizado previamente por Arias et al. (2018). Como primer modelo se utilizó la versión de dos factores de Castilla et al. (2014), en el segundo modelo se evaluó la versión unidimensional de Phillips-Salimi et al. (2007), mientras que en el tercer modelo se utilizó la versión de dos factores de Benzein y Berg (2003) con solo dos ítems en el segundo factor. El cuarto modelo evaluado fue el de Wahl et al. (2004) con dos factores y cuatro ítems en el segundo. El quinto modelo fue el de Van Gestel-Timmermans et al. (2010) con dos factores de seis ítems en el último. Luego, a partir de los resultados obtenidos en el AFC, se eligió el modelo que obtuvo un mejor ajuste y se realizó el análisis de la confiabilidad utilizando los coeficientes α de Cronbach y ω de McDonald, acompañado de su gráfico respectivo, donde se utilizaron dos pruebas de confiabilidad, dado que la de McDonald es más precisa y no se encuentra influida por el número de ítems como la prueba Alfa de Cronbach (McDonald, 1999), ya que el HHI se compone de pocos ítems. Además, se realizó la baremación de los factores obtenidos divididos en cuartiles, con la finalidad de facilitar su uso con fines profesionales. Finalmente, se realizaron las comparaciones en cuanto a sexo y edad, para lo cual se establecieron rangos por edades.

RESULTADOS

Análisis descriptivo de los ítems

Los resultados obtenidos indican que la media aritmética de los ítems se ubicó entre los puntajes de 2 y 3. El ítem 12 es el que obtuvo la media más alta y el ítem 3 la media más baja. La desviación estándar en todos los casos se encontró con un puntaje menor a ±0.9. La simetría y la curtosis se encontraron dentro del rango de ±0.83, lo que permitiría la utilización de estimadores paramétricos (Rodríguez & Ruiz, 2008), pero al tratarse de una escala tipo Likert de 4 alternativas como respuesta, se utilizó el estimador de mínimos cuadrados ponderados diagonales (DWLS) en el AFC como se recomienda (Freiberg et al., 2013). Finalmente, en todos los ítems el mínimo de la respuesta fue 1 y el máximo 4 (ver Tabla 1).

Tabla 1 Estadísticos descriptivos

| Ítems | M | DE | Asimetría | Curtosis | Mínimo | Máximo |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

1 |

3.19 |

0.66 |

-0.59 |

0.68 |

1 |

4 |

|

2 |

3.13 |

0.72 |

-0.58 |

0.27 |

1 |

4 |

|

3 |

2.10 |

0.87 |

0.45 |

-0.47 |

1 |

4 |

|

4 |

3.11 |

0.65 |

-0.52 |

0.83 |

1 |

4 |

|

5 |

3.18 |

0.77 |

-0.76 |

0.26 |

1 |

4 |

|

6 |

2.33 |

0.87 |

0.17 |

-0.64 |

1 |

4 |

|

7 |

3.25 |

0.67 |

-0.64 |

0.54 |

1 |

4 |

|

8 |

3.12 |

0.70 |

-0.52 |

0.24 |

1 |

4 |

|

9 |

3.29 |

0.68 |

-0.71 |

0.36 |

1 |

4 |

|

10 |

3.17 |

0.68 |

-0.52 |

0.24 |

1 |

4 |

|

11 |

3.27 |

0.63 |

-0.53 |

0.55 |

1 |

4 |

|

12 |

3.37 |

0.62 |

-0.73 |

0.81 |

1 |

4 |

Análisis Factorial confirmatorio

Para la realización del análisis de la bondad de ajuste se utilizaron los siguientes índices (ver Tabla 2): X 2/ gl , CFI, TLI, SRMR y RMSEA. En cuanto al índice de X 2/ glKline (2005), explica que una ratio menor a 3 es considerado como un ajuste perfecto. En cuanto al CFI y TLI, un buen ajuste al modelo se evidencia si es mayor a .95 (Brown, 2015). Finalmente, en los índices SRMR y RMSEA lo ideal es que se obtenga un puntaje que sea menor a .05 para indicar un buen ajuste (Hooper et al., 2008).

Tabla 2 Análisis factorial confirmatorio: Índices de ajuste de los diferentes modelos

| Factor I | Factor II | X 2(gl) | X 2/gl | CFI | TLI | SRMR | RMSEA | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Modelo 1 |

5,7,8,9,10,11,12 |

1,2,4 |

64.08(34) |

1.89 |

.994 |

.992 |

.038 |

.027 |

|

Modelo 2 |

1,2,5,8,10,11,12 |

45.26(14) |

3.23 |

.988 |

.982 |

.046 |

.042 |

|

|

Modelo 3 |

1,2,3,6,7,8,9,10,11,12 |

4,5 |

178.37(53) |

3.37 |

.98 |

.975 |

.049 |

.043 |

|

Modelo 4 |

4,5,7,8,9,10,11,12 |

1,2,3,6 |

173.14(53) |

3.27 |

.981 |

.976 |

.048 |

.043 |

|

Modelo 5 |

1,2,3,6,10,12 |

4,5,7,8,9,11 |

197.47(53) |

3.73 |

.977 |

.971 |

.052 |

.047 |

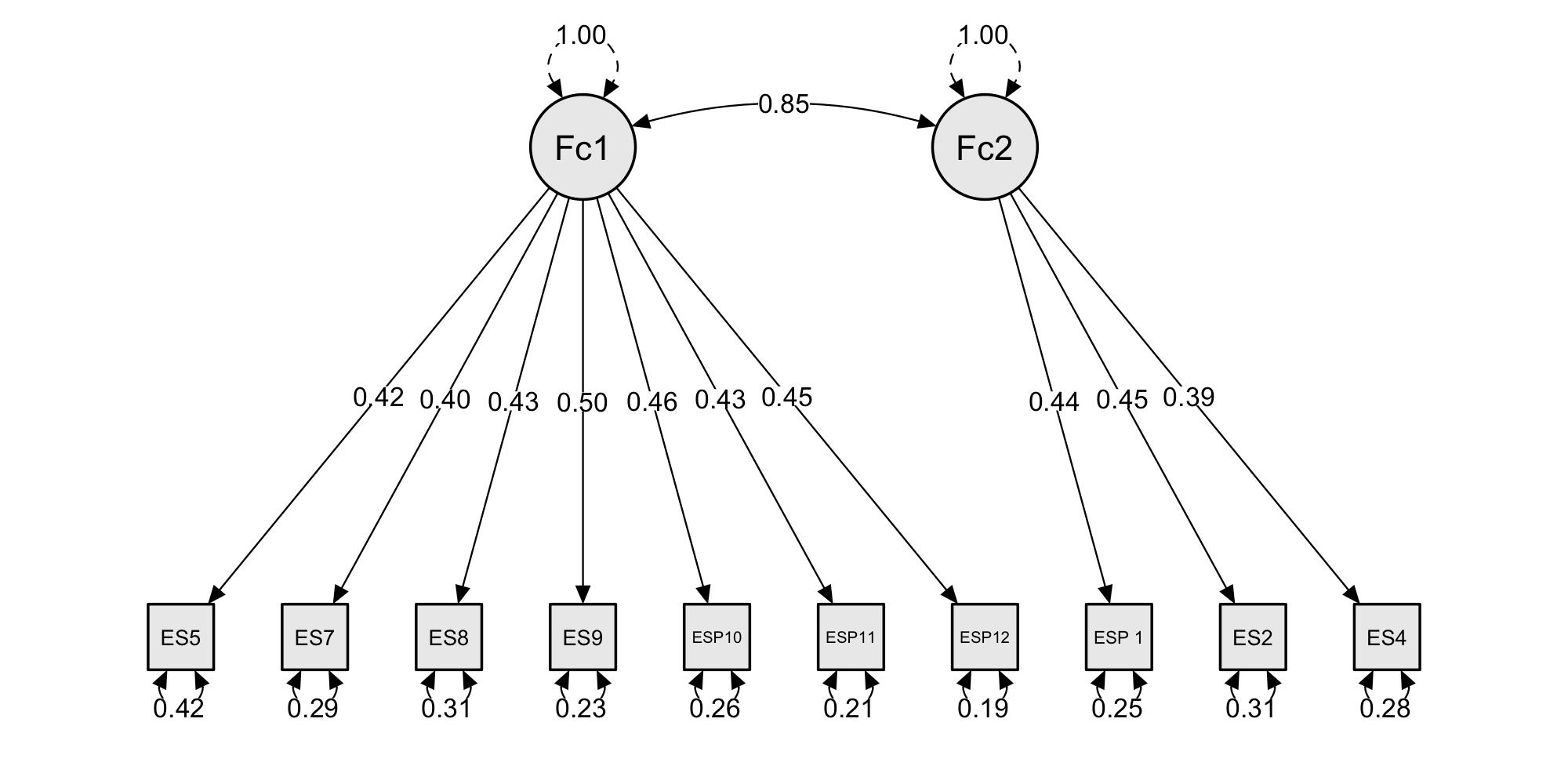

Los resultados obtenidos indican un mejor ajuste al Modelo 1, es decir, la versión peruana de Castilla et al. (2014). Esto se debe a que presenta un puntaje menor en la ratio entre la X 2 y los grados de libertad. Del mismo modo, posee los puntajes más altos en el índice de ajuste comparativo como en el índice de Tucker-Lewis con .994 y .992 respectivamente. Por último, obtuvo tanto en el residuo estandarizado cuadrático medio, como en el error cuadrático medio de aproximación, los puntajes más bajos con .038 y .027 respectivamente. Por ello que se realizó el gráfico respectivo para este modelo como se presenta en la Figura 1.

Figura 1 Gráfico del análisis factorial confirmatorio de la versión abreviada del HHINota: Factor 1 = Fc1; Factor 2 = Fc2; ES o ESP en los cuadros inferiores acompañados de un número representan al ítem del instrumento.

En la Figura 1 se observa que los ítems tienen una carga factorial igual o mayor a .39 en todos los casos, por lo que se evidencia un índice adecuado al ser mayor a .3 (Fernández, 2015). Además, se considera importante mencionar el alto índice que existe de covarianza entre estos factores lo que da a entender la alta relación que presenta entre ambas para la explicación de la variable latente, que en este caso es la esperanza. Para que los resultados sean aceptables. ambos indicadores deben ser mayores a .7 y los resultados en .6 se consideran cuestionables (Martínez et al., 2006). Sin embargo, como menciona Vaske et al. (2017), diversos autores han sugerido que alfas entre el rango de .65 y .8 son aceptables. Del mismo modo, Katz (2006) menciona que, en algunas situaciones, si el resultado es mayor a .65, el coeficiente ω de McDonald se consideraría aceptable.

Confiabilidad

Los coeficientes obtenidos en la evaluación de la confiabilidad de los instrumentos fueron en el Factor 1 de .831 en la prueba ω de McDonald y .83 con la prueba α de Cronbach. En el Factor 2, sin embargo, se obtuvo un puntaje de .676 con la ω de McDonald y .665 con el α de Cronbach. Esto quiere decir que hay un claro ajuste aceptable en el Factor 1 en ambos coeficientes, pero el Factor 2 podría considerarse, dependiendo del autor, aceptable o cuestionable en ambos coeficientes.

Baremación

También se realizó la baremación general de los factores obtenidos utilizando los cuartiles y ordenando en niveles la presencia de la esperanza desde bajo, medio bajo, medio alto a alto. Esto depende de la sumatoria de los puntajes obtenidos.

Comparaciones según sexo y edad

Seguidamente se realizaron las comparaciones de los puntajes obtenidos en cada uno de los factores resultantes de la versión abreviada del HHI y del puntaje total de la escala en función del sexo de los participantes, para lo cual, teniendo en cuenta la no normalidad de los datos se utilizó la prueba U de Mann Whitney. Como se observa en la Tabla 4, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre varones y mujeres, por lo que se puede afirmar que el sexo no está asociado con la esperanza.

Tabla 4 Diferencias de la Esperanza según sexo

| M ( DE ) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Dimensiones | Hombre ( n = 581) | Mujer ( n = 674) | |||

| U | p | Rb | |||

|

Optimismo |

22.5(3.5) |

22.8(3.3) |

185234.5 |

.078 |

-0.057 |

|

Agencias |

9.4(1.7) |

9.4(1.5) |

194888 |

.800 |

-0.008 |

|

Esperanza |

31.9(4.7) |

32.3(4.4) |

187106.5 |

.143 |

-0.048 |

Finalmente, se establecieron cuatro categorías por rangos de edad y se aplicó la prueba Kruskal-Wallis como se observa en la Tabla 5, encontrándose diferencias estadísticamente significativas en el Factor 2, de modo que las personas entre 19 y 58 años tienen medias más altas y los de que tienen una edad entre 59 y más años presentan los puntajes más bajos.

Tabla 5 Diferencias de la Esperanza según edad

| Dimensiones | M ( DE ) | F(4) | p | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 18 a 28 ( n = 381) | 29 a 38 ( n = 342) | 39 a 48 ( n = 252) | 49 a 58 ( n = 152) | más de 59 ( n = 130) | |||

|

Optimismo |

22.6(3.4) |

22.4(3.3) |

22.7(3.3) |

23.3(3.3) |

22.9(3.4) |

7.60 |

.107 |

|

Agencias |

9.5(1.6) |

9.5(1.6) |

9.4(1.7) |

9.6(1.5) |

9.1(1.4) |

9.68 |

.046 |

|

Esperanza |

32.0(4.6) |

31.9(4.5) |

32.1(4.6) |

32.9(4.3) |

32.0(4.5) |

5.82 |

.213 |

DISCUSIÓN

En el presente estudio se analizaron las propiedades psicométricas de la versión abreviada del HHI, que es una de las pruebas más utilizadas para medir la esperanza, constructo que se define como una virtud trascendente (Peterson & Seligman, 2004), y que se orienta hacia el futuro a partir de las metas y las agencias (Snyder, 2000). En ese sentido, el modelo teórico en el que se basa el HHI tiene tres dimensiones: aspectos cognitivos-temporales, afectivo-conductuales y afiliativo-contextuales (Herth, 1992). Sin embargo, en el presente estudio solo se han encontrado dos factores que corroboran el modelo teórico de Castilla et al. (2014), quienes en una muestra de 210 estudiantes universitarios de Lima reportaron las dimensiones denominadas optimismo/soporte y agencia, y que brinda evidencias de la validez de la prueba a través de su estructura interna (Rios & Wells, 2014).

Es probable, entonces, que la estructura interna de la versión abreviada del HHI sea más congruente con la teoría de Snyder (2002), ya que varios estudios previos con el HHI abreviado han reportado una estructura interna bifactorial en Perú (Castilla et al. (2014), Suecia (Benzein & Berg, 2003), Noruega (Wahl et al., 2004), Alemania (Geiser et al., 2015) y Holanda (Van Gestel Timmermans et al., 2010). Pero dado que, en nuestro caso, el segundo factor no presenta índices de confiabilidad adecuados (< .70) obtenidos con la prueba Alfa de Cronbach y la prueba Omega de McDonald, es necesario profundizar más la estructura de dos factores obtenida (Rodríguez et al., 2016).

Por otro lado, la esperanza es una variable que ha sido abordada en el contexto latinoamericano desde diversas corrientes, como el materialismo marxista (Freire, 2002; Fromm, 2012) y la antropología cristiana (Benedicto XVI, 2007). Solo recientemente se han realizado estudios empíricos acordes con la Psicología Positiva (Arias et al., 2019; Arnau et al., 2010; Cassaretto & Martínez, 2009, 2012; Castilla et al., 2014; Martínez et al., 2012) y se ha aplicado también en la educación a través de programas orientados a promover las virtudes y la convivencia entre escolares para reducir el acoso escolar (Fernández, 2017).

En ese sentido, un estudio previo en Perú reportó que las mujeres y las personas de mayor edad dentro de un rango de 16 y 38 años obtuvieron puntuaciones más altas en esperanza (Caycho et al., 2016), corroborando los resultados de otras investigaciones con muestras angloparlantes (Marques et al., 2013; Snyder, 2000). No obstante, en México se reportó que las mujeres obtuvieron puntuaciones más elevadas en desesperanza con respecto a los varones (Valdez et al., 2014). Si bien nuestros resultados indican que el sexo no se asocia con la esperanza ni sus factores subyacentes, se ha encontrado que, en el segundo factor, que valora las agencias, quienes tienen más de 59 años presentan las medias más bajas. Esto es consistente con la teoría de Erikson (2003) que señala que, en la senectud, los adultos mayores pueden sentirse invadidos por sentimientos de desesperanza, dependiendo de cómo han sido sus circunstancias de vida.

Debe tenerse en cuenta que los resultados obtenidos deben tomarse con cautela, dadas las evidencias de confiabilidad del segundo factor que han sido aceptables, aunque bajas. Por lo que quizá sería más recomendable considerar la versión unidimensional reportada por Arias et al. (2018) con este mismo instrumento para la población de Perú. Sin embargo, dado que se ha tomado una muestra representativa de la ciudad de Arequipa, los resultados aportan evidencias sobre la validez y confiabilidad que deben ser tomados con cautela.

Como futuras líneas de investigación y aplicaciones, los resultados psicométricos obtenidos podrían ser usados para conducir estudios sobre la esperanza en varios campos de la psicología como la psicología clínica, la psicoterapia, la psicología de la religión, la psicología de la salud, la psico-oncología, etc., en los cuales la esperanza es una variable que interviene directa o indirectamente. Asimismo, las diferencias encontradas sobre la edad sugieren una mayor exploración sobre la esperanza con respecto a otras variables sociodemográficas como la religión, el nivel socioeconómico, la región de origen, etc.

Precisamente, entre las limitaciones de este estudio se tiene que la muestra solo ha considerado población de Arequipa metropolitana que habitan en un medio urbano, mientras que aproximadamente el 60% de la población peruana vive en medios rurales (Arias et al., 2021). Sin embargo, estos resultados podrían extenderse a otras regiones urbanas del país que comparten ciertos patrones culturales. Por otro lado, sería pertinente analizar la invarianza factorial de HHI abreviado en función del sexo, tomando en cuenta las contradicciones entre nuestros resultados con muestra de Arequipa y los obtenidos en Lima (Caycho et al., 2016).

Asimismo, dado que en el contexto de la postpandemia se han realizado varios estudios sobre la esperanza para analizar su relación con variables asociadas a la salud mental en personas afectadas por la COVID-19 (Gen & Arslan, 2021; Satica et al., 2020), sería importante aplicar el HHI en muestras clínicas para valorar el impacto de variables como la ansiedad, la depresión, el estrés, el mido al COVID-19 y otras en los niveles de esperanza. Por lo tanto, es necesario continuar profundizando en el análisis de las propiedades psicométricas del HHI u otros instrumentos que miden la esperanza, que hasta la fecha no han sido aplicados en nuestro país y que podrían ser más apropiados, dadas las evidencias del presente estudio.