Introducción

Este trabajo analiza los fenómenos de diferenciación social en la horticultura de Mendoza en las tres últimas décadas. Este período está dominado por la consolidación de un nuevo modelo en el agro argentino basado en una orientación al mercado externo y una tendencia a la concentración productiva (Giarraca & Teubal, 2017). En este contexto la producción hortícola de Mendoza experimentó un salto en la externalización (Ploeg, 1993), un fuerte proceso de concentración de la producción y el abandono de la actividad por parte de miles de productores.

Para analizar los procesos de diferenciación social partiremos de las discusiones clásicas entre campesinistas y descampesinistas, recuperadas por la nueva sociología rural (Buttel, 2005). En plena expansión de la revolución verde, el debate se centró en la capacidad del campesinado de persistir bajo el desarrollo del capitalismo en el campo. En tal contexto, no resultó raro que se privilegiara un análisis de fuerte contenido económico, como también, en contraparte, de los factores sociales que permiten al campesino reducir su incidencia.

A partir del auge neoliberal y la caída en desgracia de las perspectivas marxistas, los análisis sobre diferenciación social clásicos pasaron a un segundo plano. En su lugar, la sociología rural decantó y reforzó un tipo de enfoque microsocial, como el análisis de redes, cadenas, actores, o de los condicionantes políticos del desarrollo del agro (Buttel, 2005). Al mismo tiempo, frente a la renovada presión sobre la agricultura tanto cadena arriba como cadena abajo, estos estudios ampliaron la mirada sobre una multitud de fenómenos tendientes a apuntalar la reproducción de las unidades productivas. Solo por mencionar algunos, podemos citar el estudio de estrategias como la multifuncionalidad y pluriactividad como complemento de los menguantes ingresos agrícolas (Kay, 2007), la presión por una vuelta al campo como refugio ante el desempleo estructural (Bernstein, 2006), o la emergencia de respuestas tendientes al desarrollo de formas de autonomía por parte de los productores agrícolas (Ploeg, 2010). Estos desarrollos contribuyeron a evidenciar las limitaciones de las teorías clásicas sobre diferenciación social.

Ploeg (2018), en base a un exhaustivo análisis estadístico de datos longitudinales, logró dimensionar una multitud de dinámicas sociales que resultan habituales del desarrollo agrario, pero que quedan minimizadas frente a la magnitud de las tendencias generales. Más importante aún, estas dinámicas en ocasiones van en sentido opuesto de las tendencias generales a la concentración y desaparición de explotaciones, y de no ocurrir el panorama general sería más grave aún. Frente a ello Ploeg reafirmó la necesidad de estar atentos a una amplia serie de motivos de índole social que subyacen a diferentes procesos sociales agrarios, que se entrecruzan y exceden las explicaciones económicas y demográficas clásicas.

Es necesario aclarar que para el autor no existe, a priori, una forma de producir que deje fuera de competencia a la pequeña explotación. En este sentido, el análisis económico debe observar una serie de vías que permiten al campesino subsistir y regenerarse aún en las condiciones actuales. Entre las cuales destaca aquellas que tienden al desarrollo de una mayor autonomía y reducen las dependencias cadena arriba y abajo (Ploeg, 2010).

Entre las lógicas sociales que impulsan procesos de diferenciación ascendente destaca motivos emancipatorios, asegurar un bienestar para la descendencia, mantener un patrimonio familiar, como actividad refugio contra el desempleo, como elección de vida, etc. Pero también señala lógicas sociales que llevan al abandono de la actividad, por ejemplo estrés, enfermedad, mejores opciones laborales, el hecho que la continuidad en la actividad ya no se siente como una obligación para los hijos, etc. Las motivaciones sociales pueden “ser una fuerza poderosa que impulsa a la gente a seguir desarrollando la explotación, o puede llevarla a abandonar, y esto se aplica tanto a las explotaciones pequeñas como a las grandes” (Ploeg, 2018: 506).

Desde nuestro punto de vista, el estudio de las lógicas sociales no reemplazalos enfoques de la diferenciación social y demográfica, sino que consideramos como un imperativo utilizarlos de manera complementaria. El presente trabajo se inscribe en esta discusión, valiéndose de sus numerosas herramientas teóricas. A partir de ello, desde una aproximación que combina una mirada macro proveniente del análisis de datos estadísticos y una mirada micro provista por técnicas cualitativas, este trabajo analiza las diferentes lógicas económicas, demográficas y sociales que subyacen a los procesos de diferenciación en la horticultura de Mendoza.

Metodología

En la primera parte del artículo realizamos una breve caracterización de la horticultura en la provincia a partir del análisis estadístico de datos censales y análisis documental. En tanto, en la segunda parte presentamos un análisis de los procesos de diferenciación en las últimas décadas. La exposición se presenta según una tipología de carácter teórico, construida sobre la base de una prolongada estadía en campo, y en particular al análisis de 51 entrevistas en profundidad a productores e informantes clave del Oasis Norte y Valle de Uco realizadas en el periodo 2016-2020.

En función de ello construimos una tipología cuya variable fundamental es la organización del trabajo, pero también intervienen el grado de capitalización, superficies trabajadas y la participación cadena arriba y cadena abajo de la producción primaria (Carballo, 2019). Las categorías son de carácter excluyente, y constan de una división principal que agrupa por un lado a explotaciones de tipo capitalista, que basan su trabajo en la contratación de trabajo asalariado o de aparceros (Carballo & Ivars, 2018); y por otro lado explotaciones campesinas que organizan el proceso de trabajo fundamentalmente a partir del trabajo familiar (Murmis, 1991). Esto último implica la exclusión de la contratación de trabajo permanente y que la contratación eventual de asalariados no reemplace una parte sustancial del trabajo familiar.

Características del proceso de concentración de la horticultura mendocina

Durante la década de 1990, en un contexto general de desregulación económica y desmantelamiento de numerosos mecanismos de fomento al agro, la horticultura de Mendoza sufrió una importante reestructuración. En el plano productivo ocurrió una considerable externalización (Ploeg, 1993) del proceso productivo; paralelamente en el plano comercial la tendencia a la concentración se tornó más aguda. Estos cambios trajeron consigo un incremento de los ritmos productivos y en las sumas invertidas acelerando los fenómenos de diferenciación social.

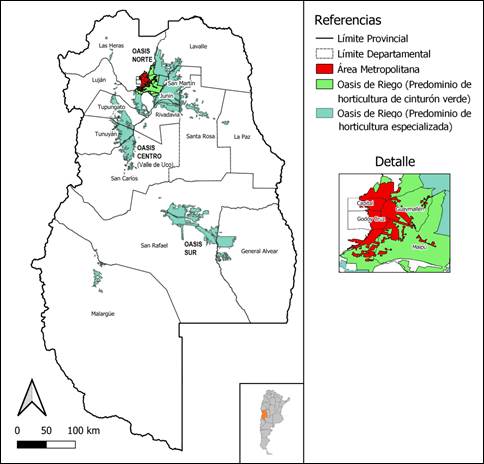

A grandes rasgos puede distinguirse un patrón territorial donde estos cambios impactaron de manera diferencial (Ver Figura 1).

En las cercanías de la ciudad de Mendoza, en un radio de aproximadamente unos 10 km (Carballo, 2021), se desarrolla una horticultura de “cinturón verde” (Mundt, 1986, en Benencia, 1994). Estas áreas se caracterizan por el cultivo de una amplia variedad de hortalizas de hoja y de estación destinadas al consumo de proximidad, y por explotaciones pequeñas que dependen del uso intensivo de mano de obra. Aquí ocurrió un proceso de externalización (Ploeg, 1993) considerable, con el uso de semillas híbridas, insumos, la tercerización del criado de plantines, etc. Sin embargo continúo siendo una actividad dependiente del trabajo intensivo, realizado en parcelas pequeñas en proximidad al mercado. Características que contribuyeron a amortiguar la concentración productiva.

En el resto de la provincia predomina un patrón de zona hortícola especializada o extensiva (Mundt, 1986, en Benencia, 1994). Éstas se caracterizan por superficies más extensas, mayor grado de mecanización y unos pocos cultivos resistentes al transporte o para industria. Aquí es donde tuvo mayor impacto el proceso de concentración, facilitado por una creciente mecanización y quimización de las tareas, el acceso a grandes superficies factibles de entrar en producción con agua subterránea (Carballo, 2021) y por la concentración que operó en los eslabones cadena abajo, tales como la industria y el acopio/comercialización. Uno de los cambios más profundos fue la reestructuración de la cadena del tomate industria, hasta entonces principal actividad hortícola de la provincia. La misma adoptó un modelo de integración vertical, que derivó en mejoras en los rendimientos, pero también en la marginación de miles de productores. En sentido opuesto, el cultivo de ajo experimentó una considerable expansión a partir del acuerdo del Mercosur. La superficie con ajo se triplicó hasta alcanzar unas 12.000 ha a finales de la década de 1990.

La exportación de ajo consolidó a una serie de grandes empresas dedicadas al acopio, empaque y comercialización. Su dominio se extendió progresivamente sobre otras hortalizas pesadas o de raíz como zanahoria, zapallo, cebolla o papa. Así de estos 5 cultivos más el tomate, las empresas con más de 50 ha cultivadas aumentaron su participación de un 35 % al 50 % en el periodo 2002-2008. Si tomamos en cuenta que estas 6 especies representan el 80 % de la superficie hortícola podemos dimensionar la intensidad del fenómeno de concentración (Carballo, 2019).

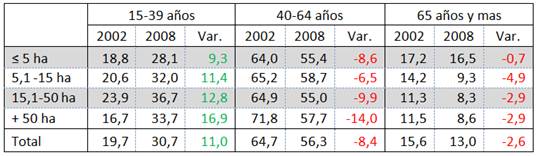

Una mirada a los censos nos muestra una caída dramática de explotaciones a lo largo del periodo. En 1988 el CNA registró 6.975 EAP con cultivos hortícolas, en el año 2002 esa cifra se había reducido a 5.170 EAP. Hacia 20081 la caída se aceleró, para un total de 3.172 EAP. En 2018 se registró un nuevo descenso, aunque menos pronunciado, con un total de 2.743 EAP. En tanto, la superficie hortícola se mantuvo en torno a unas 30.000 ha, evidenciando un fuerte proceso de concentración productiva.

En la Tabla 1, correspondiente al periodo 2002-2008, se observa que la reducción se concentró en el estrato de hasta 5 ha cultivadas. En contraste las EAP de más de 50 ha cultivadas fueron las únicas que aumentaron. A nivel espacial se observa que la reducción de las pequeñas explotaciones se concentró en las áreas de horticultura especializada. En la Zona Este la disminución del estrato inferior alcanzó al 50 % de las explotaciones, al 66 % en Valle de Uco, y al 81 % en el Oasis Sur, todas con un tipo de horticultura especializada. En tanto las zonas Norte y Centro del Oasis Norte con una mixtura de horticultura de cinturón verde y de zona especializada, el estrato inferior experimentó una reducción del 37 y 24 % respectivamente.

Tabla 1 Cantidad de EAP con cultivos hortícolas por zona2, estratificadas por escala de superficie cultivada total (en ha). Años 2002 y 2008.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Agropecuario Nacional 2002 y 2008.

Sin embargo, más allá de lo dramático de estas cifras, estos datos no permiten visualizar una diversidad de fenómenos que ocurren entre las imágenes fijas que nos revela cada censo. En particular una considerable entrada en producción de nuevas explotaciones, principalmente campesinas, como veremos en el siguiente apartado.

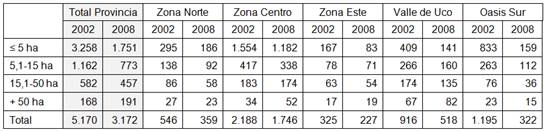

En este sentido resulta interesante observar la Tabla 2. A contramarcha del fenómeno de envejecimiento sin reemplazo generacional que suele ubicarse como una causa habitual del proceso de reducción de explotaciones, allí podemos apreciar una reducción significativa en la edad promedio de los jefes de explotación. Reducción que se observa, con ciertas variaciones, en todos los estratos. Estos datos dan cuenta de cierto dinamismo de la actividad no solo en los estratos superiores, sino también en los inferiores.

Procesos de diferenciación social en la horticultura

A continuación desarrollamos un análisis de los procesos de diferenciación social en la horticultura siguiendo trayectorias particulares de algunas explotaciones que resultan paradigmáticas. A los fines expositivos el análisis se presenta en torno a una serie de categorías de la tipología ya comentada en el apartado metodológico.

Empresas grandes con fuerte integración vertical por propiedad

Un primer grupo, está compuesto por sociedades con buena posición financiera e inversiones diversificadas que trascienden tanto la producción primaria como incluso el rubro alimenticio. Su origen es variado, podemos encontrar capitales locales de origen agrario y extra agrario, como también capitales extra-locales y, en menor medida, extranjeros. Este grupo está compuesto por empresas agroindustriales y grandes acopiadores y/o exportadores de hortalizas pesadas. Las superficies trabajadas son muy variadas, por lo general rondan las 500 ha en producción, a las cuales pueden sumarse superficies bajo “agricultura de contrato”. La administración de las explotaciones descansa en administradores o encargados y el trabajo agrícola depende de aparceros y/o trabajadores asalariados. La mecanización de tareas como siembra o cosecha se limita por lo general a aquellos cultivos con destino a industria, como papa prefrita y tomate, en tanto para el resto, principalmente ajo y zanahoria, avanza más lentamente.

Como ya fue anticipado, en los últimos 30 años se consolidaron una serie de grandes empresas dedicadas a la comercialización de hortalizas pesadas. El primero de nuestros casos lo ubicamos allí, siendo una de las principales empresas exportadoras de ajo de la provincia. Esta empresa evidencia una importante trayectoria ascendente, aunque con ciertos matices. La misma surgió a fines de la década de 1960 como una sociedad entre cuatro hermanos descendientes de italianos. Inicialmente contaban con un predio desde el cual realizaban envíos de hortalizas hacia Buenos Aires. Progresivamente fueron adquiriendo otros tantos hasta sumar más de 1.000 ha en 10 fincas localizadas en Lavalle y Maipú. En la actualidad cuentan con galpones con diferentes líneas de empaque y un importante parque de maquinarias. A su actividad principal sumaron frutales, vid, y ganadería. La producción propia se complementa con compras a terceros y agricultura bajo contrato. Sin embargo en los últimos años la empresa atravesó dificultades económicas y un recambio generacional. Lo cual incluyó la fragmentación de la sociedad y sus bienes, producto de la muerte de uno de los hermanos y el alejamiento de otro.

Otro caso de una gran empresa de propiedad familiar lo hallamos en otro rubro expansivo en los últimos 30 años. Con el auge del supermercadismo surgió una demanda diferenciada para provisión de hortalizas. La empresa nació de una sociedad de dos hermanos que continuaron la actividad familiar. A fines de la década de 1990 se enfocaron en el abastecimiento a supermercados. En la actualidad cuentan con dos galpones de acondicionamiento para hortalizas a granel y IV Gama. Además disponen de una flota de camiones refrigerados, con los que abastecen a supermercados de todo el país. La producción propia es modesta, apenas 15 ha, pero disponen de más de 70 proveedores de materia prima integrados verticalmente. La integración se completa con la posesión de un local de venta de agroquímicos y semillería.

Otros dos ejemplos de grandes empresas lo constituyen dos firmas agroindustriales, ambas de propietarios con inversiones diversificadas más allá del rubro agrícola. La primera se ubica en una actividad tradicional de Mendoza, el tomate para industria. Su trayectoria resulta ilustrativa de los altibajos de la actividad. La empresa surgió en la década de 1970, fruto de un proceso de diversificación de una firma local de la construcción. Instalados en 1.700 ha en Lavalle, incursionaron en cultivos hortícolas y vid. Una década después inauguraron una moderna planta de procesamiento de tomate y deshidratado de hortalizas (Furlani et al, 1996). En el año 2010, la empresa cambió de manos, luego que la firma madre desmantelara su rama alimenticia. Al poco tiempo, fue vendida nuevamente a una empresa de distribución mayorista con actuación en todo el país.

El otro caso pertenece a una actividad relativamente reciente en la provincia. La llegada de las cadenas de comidas rápidas en la década de 1990 trajo consigo a otras tantas empresas trasnacionales dedicadas a la producción de papa prefrita, como Farm Frites. Esta última absorbió una firma agroindustrial del sudeste bonaerense; y su titular, con trayectoria en la industria alimenticia y finanzas, continuó como CEO de la filial argentina de Farm Frites. En el año 2006, este empresario compró 15.000 ha en San Carlos (Mendoza), y fundó una empresa la cual asoció a Farm Frites con la idea de proveerles materia prima. En 2013 la empresa holandesa se retiró de la sociedad y su lugar fue ocupado por el gigante norteamericano Simplot. En 2019, inauguraron una planta industrial para el procesamiento de papa en Mendoza. En aquella oportunidad su propietario manifestó que se hallaba en tratativas para vender a Simplot la totalidad del paquete accionario (González, 8 de mayo 2019).

Empresas medianas con integración vertical contractual o por propiedad moderada o baja

Un segundo grupo está compuesto por empresas con operaciones más reducidas centradas en el eslabón agrario. Poseen una limitada o nula diversificación cadena abajo y no presentan diversificación cadena arriba. En general se trata de empresas familiares o unipersonales de origen local. En su mayoría sus integrantes son descendientes de españoles o italianos con trayectoria en la actividad. Progresivamente se han sumado empresarios bolivianos o descendientes de bolivianos. Por lo general presentan trayectorias expansivas que se remontan a las dos últimas décadas. El tamaño de las explotaciones en este grupo es variado, en general oscila entre 50 y 150 ha cultivadas. Las explotaciones son dirigidas por los miembros del grupo familiar, en tanto el trabajo directo se organiza con aparceros y/o asalariados.

En cuanto a la producción, desarrollan los mismos cultivos que el grupo anterior, es decir hortalizas pesadas o para industria, y en menor medida hortalizas de cinturón verde para supermercados. Entre las empresas dedicadas a hortalizas pesadas, encontramos una sociedad de tres hermanos, descendientes de inmigrantes italianos. En 1999 compraron un predio de 550 ha en San Carlos, independizándose de la actividad de su padre. Progresivamente lograron ampliar el parque de maquinarias, adquirir sistemas de riego de pivot central y construir un pequeño galpón de empaque para el ajo propio. Cultivan entre 120-130 ha de ajo y hortalizas pesadas y el resto descansa en un sistema de rotación. Otro caso, que se enmarca en lo que Ploeg (2018: 495) denomina “desarrollo invertido”, se trata de una sociedad entre padre e hija. Ellos heredaron parte de los bienes de una gran empresa frutícola local que se subdividió a la muerte de sus propietarios. En la actualidad poseen 100 ha en tres parcelas en Tupungato dedicadas al cultivo de ajo, vid y nogales. Las labores se llevan a cabo con un mínimo de personal asalariado recurriendo asiduamente a la contratación de empresas de servicios agropecuarios. Entre los casos dedicados a la producción de hortalizas para industria, podemos mencionar uno en San Carlos dedicado a cultivos hortícolas industriales, como tomate, arveja y choclo. La asociación con agroindustrias le valió el financiamiento para la compra de tractores y cosechadoras. En la actualidad poseen cerca de 300 ha en tres parcelas, en propiedad y arriendo.

Más cerca de la ciudad de Mendoza podemos encontrar combinaciones de hortalizas pesadas y de cinturón verde, estas últimas en menor escala. Por ejemplo, uno de estos se trata de una sociedad entre 3 hermanos de origen boliviano. Ellos empezaron como aparceros, y hace unos 20 años lograron independizarse. En la actualidad suman cerca de 70 ha en parcelas propias y arrendadas en Lavalle. Allí realizan una variedad de cultivos hortícolas y viñedos. También encontramos casos centrados en cultivos hortícolas de cinturón verde. En uno de ellos, su titular comentó que se inició como mediero junto a su esposa. Con sus ahorros logró adquirir una pequeña finca en Guaymallén. En la década de 1990 comenzó a abastecer a un supermercado, lo cual lo introdujo en un proceso de reproducción ampliada y a convertirse en empresario. Así llegó a adquirir otras dos fincas, más una en arriendo. El trabajo descansaba en su familia, tres familias aparceras y 5 asalariados. Así recordaba aquella etapa: “quedábamos muertos (…) no había vida” (Raúl, productor, Guaymallén, 2018). Cuando el supermercado quebró, comenzó a reducir su actividad rechazando ofertas de otros supermercados. Hoy, es empleado estatal y trabaja una pequeña finca. Sobre las otras dos parcelas, una la lleva su hijo y la otra la arrienda.

Como ya introdujimos, este grupo destaca por una baja o nula participación cadena abajo en los canales de comercialización. Entre los casos relevados ninguno participaba de manera directa en ferias ni en circuitos minoristas. En los pocos casos en que incursionaban cadena abajo, lo hacían a través de galpones de empaque propios, con los cuales realizaban ventas a terceros. Sin embargo, ello no implica necesariamente una debilidad en el apartado comercial, ya que por lo general desarrollan estrategias de ventas diversificadas, que incluyen acuerdos previos, vínculos sostenidos en el tiempo con compradores, agricultura bajo contrato, más la venta en el predio. A ello hay que sumar la diversificación de cultivos como vid y frutales, con sus propios canales de comercialización.

Pequeños productores capitalistas con baja o nula integración

El tercer grupo, está compuesto mayoritariamente por pequeñas empresas unipersonales. Por lo general se trata de empresarios locales, descendientes de inmigrantes europeos, cuyos padres y/o abuelos fueron agricultores. También podemos encontrar en este grupo empresarios de origen boliviano. La agricultura constituye su única actividad. La mayor parte de este grupo son propietarios de las tierras, algunos recurren al arriendo para expandir su producción, mientras otros ceden parte de la tierra en arriendo cuando no alcanzan a trabajar la totalidad. Las superficies trabajadas oscilan entre las 10 y 40 ha. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en torno a las 10-15 ha la explotación ya proporciona un ingreso suficiente para que su propietario se retire del trabajo directo, pero al mismo tiempo solo alcanza para sostener al propietario y su grupo familiar. Decimos esto ya que este grupo está conformado en general por patrones que realizan su actividad en solitario, o a lo sumo junto a un hijo que comienza a relevarlo.

Sus trayectorias son más heterogéneas que en los grupos anteriores, es decir mientras los dos primeros se caracterizan por trayectorias de reproducción ampliada, aquí se observan experiencias más diversas. Muchos de los entrevistados mostraron altibajos en sus negocios, combinando periodos de expansión con otros de estancamiento o retracción. Entre las trayectorias ascendentes, podemos mencionar una empresa familiar compuesta originalmente por dos hermanos y su padre. El padre falleció y sus hijos separaron sus actividades. Un chacarero que trabajaba para uno de ellos comentó “yo llegué acá en el 2005, todavía no trabajaba todo, como que había pasado por una crisis (…) ya hace más de 10 años empezó a levantarse” (José, aparcero, Maipú, 2017). Al momento de la entrevista su patrón llevaba 20 ha propias en Maipú y 20 ha alquiladas con hortalizas pesadas y superficies menores con variedades de cinturón verde. Recientemente los hijos del empresario se habían sumado a la actividad a cargo de la parcela arrendada. En otro caso, ubicado en San Carlos, un aparcero comentó que su patrón había estado cerca de vender la finca por el año 2000 debido a malos resultados económicos. En ese momento tenía 10 ha cultivadas. Posteriormente logró salir de sus dificultades y comenzó a ampliarla superficie hasta las 25 ha actuales. Allí siembran hortalizas pesadas y para industria. Además este empresario posee otra finca pequeña con vid.

En otros casos, en cambio, relevamos cierto estancamiento, lo cual a menudo incluye experiencias de inversiones fallidas. Uno de estos casos se ubica en Maipú en una antigua explotación vitícola. En la década de 1980 se erradicaron los viñedos y la finca se fraccionó por herencia. Una mitad se urbanizó y la otra continúa con olivos y hortalizas. Su propietario relató un proyecto de expansión, que incluyó la compra de una finca contigua con la idea de realizar tomate bajo cubierta y riego por goteo. “Lo hice con gente al día y… me volcó. Me embarqué en 1.000.000 de pesos (…) terminé la cosecha y debía 1.100.000. (…) Vendí la finca y pagué” (Mario, empresario, Maipú, 2018).

En otro caso consultamos a un pequeño empresario, propietario de una finca de 20 ha en Maipú, por una posible expansión. En su respuesta deja traslucir las limitaciones que enfrenta, entre otras, por no poseer un grupo familiar con el cual repartir tereas. “Si yo pretendo comprar en otro lado tengo que armar otra estructura, poner tractores allá, poner todo allá donde lo haga (…) la idea es seguir con esto” (Pablo, empresario, Maipú, 2017). Esta respuesta contrasta con la dinámica de las empresas familiares del grupo anterior, en las cuales resulta frecuente la administración de cada parcela por un miembro de la familia.

También hay algunos patrones de origen boliviano. Por lo general se trata de trayectorias en las cuales antiguos aparceros o campesinos terminan por convertirse en patrones a través de procesos de reproducción ampliada. Estos casos frecuentemente incluyen una primera etapa donde el patrón toma tierras en arriendo y las pone a producir con aparceros. En uno de ellos, una aparcera comentó que los propietarios de la tierra han envejecido y ya no la trabajan: “alquilan a un paisano de apellido Chambi (…) Y el paisano nos da la tierra a nosotros para trabajar (…) nos dan un 30%” (María, aparcera, Maipú, 2017).

Al igual que en el grupo anterior también observamos una diversificación en cuanto a cultivos, combinando horticultura con vid, olivos o frutales. En este grupo se observa una casi nula participación directa en los circuitos de comercialización. Con el agravante que aquí las estrategias para asegurarse la venta de la producción resultaron también escasas, confiando principalmente en la venta en predio a acopiadores. Por ello las preocupaciones en cuanto a la comercialización resultan una constante.

Campesinos

Como introdujimos en el apartado metodológico, en este grupo el proceso de trabajo descansa fundamentalmente en la fuerza de trabajo familiar. Más en detalle, en nuestro caso pueden identificarse dos situaciones en cuanto a composición del grupo doméstico y su participación en las labores agrícolas, que se correlaciona con sus trayectorias migratorias. Por un lado, encontramos una minoría de campesinos localmente denominados “criollos”. La mayoría son descendientes de inmigrantes europeos, arribados en la primera mitad del siglo XX, con dos a tres generaciones trabajando la tierra. Varios heredaron la tierra por esta vía. Por lo general se trata de parejas que transitan una edad ya en fase de reemplazo (Fortes, 1969), pero sin que exista un relevo firme por parte de sus hijos. Incluso a veces continúa el hombre solo, por lo cual la contratación de trabajo temporario resulta bastante frecuente. Este hecho resulta central en la capacidad de reproducción presente y futura de la unidad, derivando en ocasiones en un recambio hacia cultivos con menor demanda de mano de obra; la cesión en arriendo de parte de la explotación; o en la pérdida del uso agrícola de la misma.

En una amplia mayoría, sus hijos han decidido no continuar con la actividad y volcarse hacia otras actividades. Aquí intervienen una multitud de factores de índole económica y social que se añaden a lo que Kautsky agrupaba bajo el proceso de disolución del campesinado (Bryceson, 2000). Entre los cuales cabe mencionar la disminución de los ingresos agrícolas, lo que a su vez incide en la desvalorización social de la actividad, la existencia de otras opciones laborales más atractivas para los hijos, la caída del mandato social de continuar con la actividad de los padres, etc.

Por otro lado, encontramos una mayoría de campesinos de origen boliviano o del noroeste argentino, conocidos localmente como “paisanos”. Sus trayectorias migratorias son más recientes, por lo general se remontan a unos 30-35 años o menos en la provincia, siendo migrantes de primera o segunda generación. Su trayectoria como productores independientes es aún más reciente. La mayoría pasó por una etapa de entre 10 a 20 años como aparceros antes de lograr independizarse. Si bien no contamos con datos estadísticos, podemos decir que esta dinámica constituye el principal y un muy importante flujo de entrada (Ploeg, 2018) de nuevas explotaciones a la actividad. A partir de la crisis del 2001 algunos aparceros lograron convertirse en productores independientes arrendando tierras que quedaban vacantes. Algunos de ellos, tras un gran esfuerzo, lograron acceder a la propiedad de la tierra. Ninguno mencionó una forma de financiamiento que les facilitara la compra. La mayoría se refirió a esta decisión como una necesidad de emancipación ante una relación desfavorable y en ocasiones degradante. Frases como la siguiente resultaron comunes: “siempre ha estado esa cosa de patrón y gallego... la discriminación (…) Los bolivianos siempre hemos sido más cabizbaja” (Luis, campesino, Maipú, 2017).

Por lo general estas familias cuentan con grupos domésticos en fase de expansión o de fisión (Fortes, 1969), con los que pueden reunir entre 4-6 personas que trabajan en la explotación. Además, algunos recurren a prácticas de intercambio de trabajo con familiares o vecinos, aunque con menor frecuencia que entre los aparceros (Carballo & Ivars, 2018). Sin embargo, también se observó entre los jóvenes la tendencia a combinar el trabajo en el predio con estudios terciarios o de oficios que les permita ampliar sus alternativas laborales.

Desde el punto de vista de las superficies y prácticas productivas también se observa un patrón diferencial, que coincide con el tipo de horticultura realizada. Así, en las proximidades de la ciudad de Mendoza, en las que predomina una horticultura de cinturón verde los tamaños de explotación varían entre 2 a 6 ha. Las explotaciones mayores (5-6 ha) suelen estar en torno a los 10 km que identificamos como límite de entre horticultura de cinturón verde y especializada, y por lo general destinan una mitad a cada tipo de horticultura. En cambio en las zonas de horticultura especializada, como Valle de Uco, estas superficies aumentan a un rango de 6-15 ha.

En general los campesinos del oasis norte suelen practicar una gran diversidad de cultivos. La posibilidad de acceder rápidamente al mercado vuelve factible el cultivo de productos altamente perecederos. La siembra de un buen número de variedades permite escalonar en el tiempo las tareas agrícolas, reduciendo considerablemente la demanda de fuerza de trabajo extrafamiliar. También implica que la fuerza de trabajo permanece ociosa una menor cantidad de tiempo, por lo cual la pluriactividad no es una práctica muy extendida. La proximidad al mercado facilita que alguno de los miembros de la familia se vuelque a la comercialización. Más allá de ello, también venden parte de su producción a acopiadores.

En Valle de Uco, se presenta un panorama bastante diferente. La distancia a los centros de consumo reduce las opciones de siembra a unas pocas variedades resistentes al transporte o para industria. Las cuales, como ya hemos visto, han experimentado una mayor concentración a nivel productivo y comercial. Atados a estas variedades no resulta posible realizar un escalonamiento de cultivos como en oasis norte, por lo cual deben recurrir a la contratación de trabajo asalariado en labores como siembra y cosecha, al tiempo que las distancias tornan casi inviable la participación en los circuitos comerciales. Este conjunto conlleva una considerable presión sobre la capacidad de reproducción, como vimos en la Tabla 1. Además, todo ello redunda en que la pluriactividad sea una práctica muy frecuente. Así entre los campesinos aquejados por la carencia de trabajo familiar resulta notoria una fuerte tendencia al abandono de la actividad. En el extremo opuesto, destaca un pequeño grupo que ha logrado expandir su actividad. Por lo general se trata de grupos domésticos numerosos, que complementan su trabajo con el arriendo o compra de diversas maquinarias. En estos casos llegan a reunir entre 8 a 10 ha, por lo general arrendadas.

Conclusiones

En las últimas tres décadas la horticultura en Mendoza experimentó una importante concentración productiva y el abandono de miles de pequeñas explotaciones. La transformación tecnológica de la actividad, la mayor externalización y la concentración que operó cadena arriba y abajo implicaron una reducción de los ingresos para el eslabón agrícola y una aceleración de los fenómenos de diferenciación social. Por un lado, se consolidó la expansión de una serie de grandes y medianas empresas dedicadas a nuevas (o reestructuradas) actividades hortícolas, como la exportación de ajo o la producción de hortalizas para supermercados y agroindustrias. Espacialmente estas grandes empresas se localizaron en áreas de expansión agraria reciente sobre la base de la explotación de agua subterránea. Por otro lado, este periodo observó la desaparición de más del 60 % de las explotaciones con cultivos hortícolas, principalmente de los estratos menores.

Sin embargo, los factores económicos se solapan con otros de origen demográfico y/o social. A lo largo del análisis pudimos observar la importante incidencia de estos últimos sobre las trayectorias de las unidades agrícolas. Entre las empresas capitalistas fue posible apreciar cómo la estructura familiar resulta un mecanismo habitual de expansión de las actividades económicas. Ello se debe a que reúne bajo una misma estructura un capital mayor y facilita la administración de las parcelas por algún miembro de la sociedad. En sentido opuesto, esta misma estructura puede dar origen a la subdivisión de la empresa, debido al alejamiento o muerte de sus miembros. En las unidades campesinas los factores demográficos inciden de manera aún más aguda y se tornan un elemento central en la capacidad de reproducción de las mismas. Además, fue posible observar un nuevo e importante flujo de pequeñas explotaciones que entran en producción luego de enormes esfuerzos. Estos fenómenos nos obligan a pensar los procesos de diferenciación social a partir de un abanico amplio de herramientas teóricas. Como señala Ploeg, dar por supuesto que las pequeñas explotaciones están condenadas a la desaparición invalida pensar alternativas para su desarrollo. “De acuerdo con este guión, los mercados, las políticas gubernamentales, los regímenes fiscales y la investigación y el desarrollo tecnológicos se remoldean de facto para favorecer a las grandes explotaciones” (Ploeg, 2018: 514).